CONCLUSION

Les principales idées développées dans ce

mémoire sont la relation entre l'offre et la demande en énergies

au TOGO, et d'autre part sur la substitution énergétique, les

plans d'actions pour la maîtrise de l'énergie.

Une situation de répartition pas obligatoirement

harmonieux solidaire durable au niveau de la population mondiale, une zone de

contrainte en terme de consommation, une offre relativement limitée, de

ce fait une question climatique qui s'accélère, l'énergie

est un point central d'une part pour le mode de développement de notre

société, d'autre part pour l'équilibre.

Le développement harmonieux et d'autant plus dès

lors consommer dans une perspective de Développement Durable qui soit

être soutenable adaptée pour les générations futurs

et aussi pour assurer le bien-être de tous.

Pour définir la maîtrise de la demande en

énergie, il ne peut y avoir qu'une impulsion politique. Les politiques

sont le préambule indispensable à une politique mis en oeuvre

efficace. Cette politique doit s'instrumentaliser d'une part dans le cadre

d'une coopération internationale.

Une fois cette impulsion politique, il y a une richesse de ce

qui peut être créée au niveau d'un territoire, d'un pays

avec à la fois de la formation, des transferts de technologie, à

la fois la mise en oeuvre donc des Energies renouvelables mais aussi de la

maitrise de la demande en énergie alternative avec de

l'efficacité énergétique et de la sobriété

énergétique.

Cette dynamique fait qu'a un moment donné, on a une

organisation territoriale différente tournée vers la performance

et de là, on met en oeuvre ce mixte Energétique Durable qui

permet de répondre aux trois (3) enjeux du Développement Durable

qui à savoir : L'économie, le social et l'Environnement.

ANNEXES

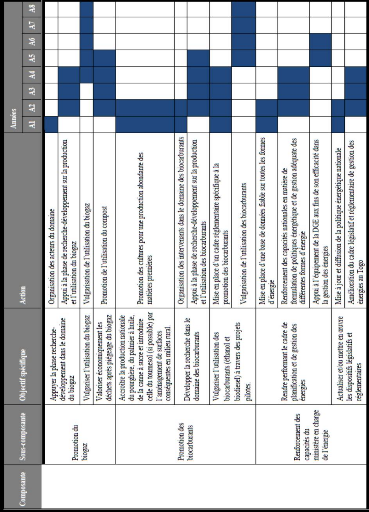

ANNEXE 1

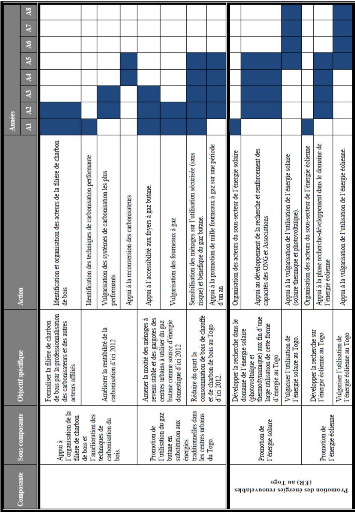

ANNEXE 2

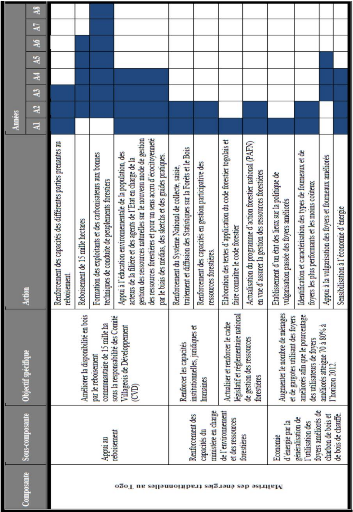

ANNEXE 3

ANNEXE 4

Questionnaire pour les États Membres sur

les

Expériences, Facteurs de Réussite, Risques et

Défis

Par rapport à l'Objectif et aux Thèmes de

la Conférence des Nations-Unies sur

le Développement Durable

(CNUDD)

I. Introduction

1. Ce questionnaire a été préparé

en réponse aux décisions prises lors du Premier Comité

Préparatoire (Prépcom1) tenu du 17 au 19 mai 2010, qui invita les

États Membres à contribuer aux processus de préparation,

notamment, sur les expériences, les facteurs de réussite, les

défis et les risques. Les contributions et informations

récoltées vont permettre la préparation d'un Rapport de

Synthèse qui sera discuté lors de la première Intersession

préparatoire qui est prévu du 10 au 11 Janvier 2011 à

New-York

II. Objectif et Thèmes de la CNUDD

2. La Conférence est organisée, à la

suite de la Résolution A/64/236 de l'Assemblée

Générale des Nations-Unies tenu le 24 Décembre 2009.Elle

aura lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en 2012,

commémorant le 20e anniversaire de la Conférence de Rio de 1992

(CNUED), et le 10e anniversaire du Sommet Mondiale sur le Développement

Durable (WSDD), tenu en 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

3. L'objectif de cette Conférence est de

sécuriser le renouvellement des engagements politiques internationaux en

faveur du développement durable, établir un bilan des

progrès accomplis à ce jour et les lacunes à combler dans

la mise en oeuvre des documents finaux des sommets importants tenus sur le

développement durable; mais aussi en adressant les nouveaux défis

émergents.

À cette fin, l'accent sera mis sur deux thèmes:

(a) l'économie verte dans le contexte de l'éradication de la

pauvreté et du développement durable; et (b) le cadre

institutionnel du développement durable.

III. Questionnaires pour fournir des

Contributions

4. Des questionnaires séparés ont été

préparés en rapport à l'objectif et aux deux thèmes

de la Conférence (Voir Annexes A-E).Une liste de ces questionnaires est

fournie ci-dessous.

Document A

Questionnaire :

Susciter un engagement politique renouvelé pour le

développement durable

I

. Introduction

L'objectif de la CNUDD est de renouveler le soutien politique

pour le développement durable, en évaluant les progrès

réalisés à ce jour et les lacunes à combler dans la

mise en oeuvre des documents finaux des grands sommets sur le

développement durable, et en adressant les nouveaux défis

émergents.

La question du renouvellement des engagements politiques sera

adressée dans un contexte plus ou moins à long terme sur comment

l'accord entre les gouvernements et les autres Parties prenantes à la

CNUDD pourrait permettre d'accélérer les progrès,

notamment: (i) l'objectif démographique de stabiliser la population

mondiale; (ii) l'objectif de développement d'étendre les

bénéfices du développement équitablement entre tous

les segments de la société globale; et (iii) l'objectif de

découplage de veiller à ce que l'utilisation de matériaux

et de production de déchets se trouve dans les capacités de

régénération et d'absorption de la planète.

II. Questionnaire

Les États Membres sont invités à fournir

leurs contributions sur leurs expériences, facteurs de succès,

défis et risques liés à l'objectif de la CNUDD

«Renouveler l'engagement politique au Développement Durable»

en réponse aux questions suivantes, développées en se

basant sur les discussions qui ont eu lieu lors du premier PrepCom.

Expériences

1.

Existent-ils des moyens objectifs de mesurer l'engagement

politique? Quels en sont les indicateurs principaux? Selon vous, quels

indicateurs sont les plus utiles? (exemples: Nouvelle Législation,

Politiques publiques, le soutien et l'allocation budgétaire, la

Proéminence des institutions compétentes, le niveau

d'intérêt des medias, etc.)

L'engagement politique de l'Etat en faveur du

développement durable peut être objectivement mesuré

par:

- l'allocation croissante des ressources au profit des

institutions en charge de la promotion du développement durable;

- les investissements publics durables c'est-à-dire les

investissements publics dans des domaines aptes à stimuler le

verdissement des secteurs économiques;

- l'adoption de lois, politiques ou stratégie

spécifique de développement durable.

2. En se basant si possible sur ces indicateurs, comment

évaluerez-vous l'engagement politique du gouvernement national

aujourd'hui sur la question du développement durable comparé

à 1992? Et celui de la communauté internationale?

L'engagement politique du gouvernement togolais peut

être évalué à trois sur une échelle de cinq

(3/5) Le pays dispose d'une stratégie nationale de développement

durable et d'un cadre global de planification (DSRP-C) qui intègre

moyennement les piliers du développement durable. Les investissements

publics dans les secteurs environnement et social sont de plus en plus

significatifs..

L'engagement de la communauté internationale en faveur

du développement durable depuis 1992 si l'on devait l'évaluer,

recevrait une note de deux sur cinq (2/5). D'abord parce que les trois

conventions de Rio et l'Agenda 21 n'ont connu que très peu de mise en

oeuvre depuis près de vingt ans. Très peu de pays ont mis en

place des stratégies nationales de développement durable.

L'allocation des ressources dans le monde s'est faite au

détriment de secteurs porteurs de la croissance verte. Selon le PNUE,

«au cours des deux dernières décennies, des volumes

importants de capitaux ont été investis dans l'immobilier, les

combustibles fossiles et les actifs financiers incorporant des produits

dérivés, mais relativement peu dans les énergies

renouvelables, l'efficacité énergétique, les transports

publics, l'agriculture durable, la protection des écosystèmes et

de la biodiversité et la préservation des sols.»

Les engagements des pays développés en

matière d'aide au développement ne sont pas suivis d'effet.

Depuis 1992 la pauvreté dans le monde n'a pas reculée au

contraire elle s'accentue dans certaines parties du monde sous l'effet

conjugué de nouveaux défis tels que les crises

alimentaires, énergétiques et

financières, la pénurie d'eau potable et de terres productives

sur une toile de fond de changement climatique, d'événements

météorologiques extrêmes et de raréfaction des

ressources naturelles.

Document D Questionnaire sur

L'économie verte dans le contexte de

l'éradication de la pauvreté et du développement

durable

I. Introduction

Le concept de l'économie verte est un des quelques

concepts étroitement liés qui ont émergé ces

dernières années pour renforcer la convergence entre les trois

piliers du développement durable. Bien que l'idée présente

un certain intérêt intrinsèque, des questions ont

été soulevées concernant sa clarté conceptuelle, sa

définition précise, et ses implications pour les objectifs

économiques et sociaux clés.

Une question spécifique se rapporte à la

différence entre le concept idéal «d'économie verte

et les implications à court et moyen termes de la «transition vers

une économie verte».

Dans la littérature, la plupart des textes invoque le

terme dans le but de tracer le contour des éléments et actions

qui seraient normalement décrits comme «écologisation de

l'économie».

II. Questionnaire

Les États Membres sont invités à fournir

des contributions sur leurs expériences, facteurs de succès,

défis et risques pertinents au thème de la CNUDD

«l'économie verte dans le contexte de l'éradication de

la pauvreté et du développement durable» en

réponse aux questions suivantes qui ont été

développées en se basant sur les discussions tenues lors du

premier PrepCom.

Expériences

1. Existe-il un consensus entre les décideurs

politiques de votre pays sur une définition précise du terme

«économie verte dans le contexte de l'éradication de la

pauvreté et du développement durable»? Si oui, comment

est-il défini? (si pertinent, fournir toutes publications officielles ou

études analytiques sur le concept de l'économie verte ou ses

implications opérationnelles et sociales, le tout accompagné d'un

petit résumé).

La notion d'économie verte est encore récente au

Togo et un débat national spécifique sur cette question n'est pas

encore engagée. Toutefois, le Togo en tant que membre de plusieurs

organisation sous-régionale s'aligne sur les positions des pays

africains sur la question. En effet, la troisième Conférence

ministérielle africaine sur le financement du développement (mai

2009), la session de la Conférence ministérielle africaine sur

l'environnement (CMAE) de juin 2010, la première Conférence

panafricaine sur la biodiversité (septembre 2010), le septième

Forum pour le développement de l'Afrique (octobre 2010) et, plus

récemment, la 18e session ordinaire du Conseil exécutif de

l'Union africaine (janvier 2011) ont permis aux etas d'afrique d'avoir une

position commune sur l'économie verte.

Est-ce que la pauvreté et d'autres impacts sociaux

probables sont-ils explicitement considérés dans la conception

des politiques d'économie verte? Si oui, comment?

Pour le moment le pays ne dispose pas de politique

spécifique liée à

l'economie verte.

2. Ces politiques sont-elles mises en oeuvre comme faisant

partie d'une stratégie d'économie verte cohérente ou d'une

croissance verte?

Non

.

. Quels sont les principaux bénéfices à

tirer de la mise en oeuvre d'une stratégie nationale pour

l'économie verte?

Les principaux bénéfices d'une stratégie

nationale d'économie verte sont: le renforcement et

l'amélioration du capital naturel de la terre,

l'optimisation des bénéfices économiques,

la réduction au minimum des inégalités

sociales et du gaspillage des ressources.

.

. Quels secteurs économiques considérez-vous

comme les plus importants pour construire une économie verte dans le

contexte de l'éradication de la pauvreté et du

développement durable?

Les secteurs économiques les plus importants pour

construire une économie verte au Togo sont l'énergie

(énergies renouvelables et efficacité énergétique),

l'agriculture, les ressources en eau, les biens et services environnementaux,

la foresterie, la pêche, les ressources minérales, les industries

manufacturières et la gestion des déchets y compris leur

recyclage.

Comment est-ce que ces politiques ont contribué

à l'éradication de la pauvreté, ou à d'autres

objectifs spécifiques au développement durable?

Ces différentes politiques ne sont pour la plupart

qu'à leur phase de démarrage au Togo et les résultats sur

l'éradication de la pauvreté ne sont pas encore perceptibles.

Selon vous, quelles sont les raisons principales de ce

succès? (disponibilité d'aptitudes institutionnelles et

techniques pertinentes, un fort soutien politique, un vaste engagement de la

société civile et des hommes d'affaires, un soutien

international, autres)

L'économie verte n'est qu'à ces débuts. Elle

ne jouit pas encore d'un soutien fort des politiques, de la

société civile ou du secteur privé.

Quelles mesures et actions ont été

prouvées efficaces dans la construction dans un engagement politique et

populaire pour les mesures liées à l'économie verte?

Aucune

Défis

9. Existent-ils des études dans votre pays qui

identifient les facteurs de succès, défis ou risques

associés aux politiques liées à l'économie verte

soulignées à la Question 1? Pour chacun, fournir un article

original ou un lien internet, accompagné d'un petit

résumé.

Il n'existe pas encore au Togo des études pour identifier

les facteurs de succès, défis ou risques associés aux

politiques liées à l'économie verte.

10. En se basant sur toutes les informations ci-dessus,

quel(s) est (sont), selon vous, le(s) résultat(s)-clé(s) qui vont

émerger de la Conférence des Nations-Unies sur le

Développement Durable en 2012 (Rio+20) par rapport à la question

de «l'économie verte dans le contexte de l'éradication de la

pauvreté et du développement durable»?

Selon moi le résultat clé que la planète

toute entière doit attendre de la conférence de Rio+20 par

rapport à l'économie verte dans un contexte d'éradication

de la pauvreté et du développement durable est un engagement

politique au plus haut niveau de tous les pays du monde en faveur de

l'économie verte et pour une fois le respect par les pays

développés de leurs engagements.

Risques

11. Quelle est la relation entre les politiques

liées à l'économie verte et les autres politiques ou

domaines politiques (pauvreté, croissance, emploi, commerce, etc.)?

S'agit-il de cas de conflits et, si oui, quelles sont les mesures prises pour y

faire face?

Les relations entre les politiques liées à

l'économie verte et les autres politiques ou domaines politiques sont

pour la plupart divergentes dans leurs objectifs et dans leurs

stratégies de mise en oeuvre. La principale mesure prise par le

gouvernement pour y faire face est l'élaboration participative de la

Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) et la mise en

place de la Commission Nationale de Développement Durable pour orienter

les politiques sectorielles vers l'intégration des trois piliers du

développement durable.

Document E

Questionnaire sur le Cadre Institutionnel du

Développement Durable I. Introduction

Le soutien institutionnel pour le développement durable

fonctionne horizontalement à travers différents domaines,

agences, ministères, groupes de fonction, et pays, alors que

l'organisation traditionnelle de l'autorité est verticale,

précisément selon les lignes directives des mêmes agences

et ministères et autres groupes spécialisés. Dans ce

cas-ci, le défi est donc d'identifier les éléments

institutionnels qui vont faciliter l'intégration, sur une base

continuelle, à travers les différentes lignes d'autorité

et les structures de programme, sans les miner ou les déplacer.

Au niveau international, le CNUDD a permis

l'établissement de trois principales structures institutionnelles: la

Commission du Développement Durable (CDD), le Comité Inter-Agence

de Coordination du Développement Durable (IACSD) pour la coordination au

sein du système de l'ONU, et le Conseil Consultatif de Haut Niveau pour

le Développement Durable (HLB) pour l'orientation intellectuelle. Le CDD

reste toutefois la principale institution décisionnelle sur la question

du développement durable au sein du système des Nations-Unies,

les deux autres structures ayant été abandonnées.

Depuis Rio, plusieurs corps des Nations-Unies et des

organisations internationales ont accompli leur travail en se basant sur les

principes du développement durable, qui est mentionné dans le

Document final du Sommet

Mondial de 2005 (Résolution Assemblée

Générale A/RES/06/1) comme «un

élément-clé du cadre général des

activités des Nations-Unies».

Aux niveaux nationaux, les premières innovations

comprennent les conseils nationaux de développement durable (CNDD), et

les stratégies intégrées. L'expérience avec les

CNDD a besoin d'être évaluée pour en identifier les

leçons à tirer, autant au niveau des réussites, qu'au

niveau des échecs. Le processus de développement des

stratégies intégrées a bien pris racine, notamment sous la

forme de stratégies nationales de développement durable (SNDD);

toutefois, il est nécessaire d'examiner cette expérience pour

évaluer quelle est la manière la plus efficace pour atteindre

cette intégration, et particulièrement, si la présence de

plusieurs processus de stratégie en compétition les uns avec les

autres (DSRP, plan de développement, stratégie nationale de

conservation) risque de nuire à l'objectif même de

l'intégration.

Aux niveaux locaux, les Agendas 21 locaux ont

été développés par les institutions locales et les

municipalités urbaines, et ici encore, il est nécessaire de tirer

des leçons de cette expérience.

|