|

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

(U.C.A.D.)

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

(E.N.S.E.T.P.)

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES AU CERTIFICAT

D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT

SECONDAIRE

TECHNIQUE PROFESSIONNEL

(C.A.E.S.T.P.)

DEPARTEMENT : TECHNIQUES ECONOMIQUES

PRÉSENTÉ PAR : AMADOU LAMINE

MBAYE

&

ABABACAR SADIKH BEYE

SOUS LA DIRECTION DE : M. ALIOU

DIOUF, CHEF DE DEPARTEMENT DE TECHNIQUES

ECONOMIQUES.

MAI 2012.

|

CAESTP TE -ENSETP. A.L.MBAYE & A.S.BEYE-2012.

|

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE : ETUDE THEORIQUE

Introduction

I. Problématique de l'entrepreneuriat.

|

5

6

8

|

|

1.

|

Définitions selon les auteurs et les courants de

pensée.

|

8

|

|

|

A. L'entrepreneur Schumpetérien.

|

8

|

|

|

B. L'entrepreneur à travers l'histoire économique.

|

10

|

|

|

2.

|

L'entrepreneuriat dans le secteur formel et dans le secteur

informel.

|

12

|

|

|

A. La place des entreprises formelles dans le dynamise

entrepreneurial.

|

12

|

|

|

B. Le poids du secteur informel dans les initiatives

entrepreneuriales.

|

18

|

|

|

|

i. L'absence de consensus autour du concept de secteur informel.

|

18

|

|

|

ii. La dimension genre dans les logiques entrepreneuriales.

|

20

|

|

|

II.

|

|

Entrepreneuriat et développement économique et

social

|

23

|

|

1.

|

Entrepreneuriat et conséquences économiques

|

23

|

|

2.

|

Entrepreneuriat et développement social.

|

26

|

|

|

III.

|

|

Etat des lieux et mesures incitatives

|

29

|

|

1.

|

Situation de l'entrepreneuriat au Sénégal

|

29

|

|

|

A. Du point de vue cadre juridique et macroéconomique.

|

29

|

|

|

i. Cadre juridique et règlementaire.

|

29

|

|

|

ii. Aperçu du cadre macroéconomique

|

32

|

|

|

|

B. Dispositif institutionnel de prise en charge des Micro-Petites

et Moyennes

|

Entreprises (M-PME). 32

2. Mesures incitatives. 38

A. Développer la culture d'entreprise dans le

système éducatif. 38

B. Faciliter l'accès au financement. 42

Conclusion 45

DEUXIEME PARTIE : ETUDE PEDAGOGIQUE 47

I. Méthodologie de l'étude d'un texte

économique. 48

1. Présentation de l'épreuve 48

2. Correction de l'épreuve 50

II. Méthodologie du commentaire dirigé d'un tableau

statistique. 52

1. Présentation de l'épreuve 52

2. Correction de l'épreuve 54

III. Méthodologie de la question synthèse. 59

1. Présentation de l'épreuve 59

A. Travail préparatoire 59

B. Question de synthèse 59

2. Correction de l'épreuve 63

A. Travail préparatoire 63

B. Question de synthèse : 65

IV. Etude de leçons 68

1. Leçon I : l'impact de l'entrepreneuriat sur la

croissance. 68

2. Leçon II : Distinguer les différents types

d'entreprises 75

Bibliographie. 80

*****

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenu pour la

réalisation de ce travail et particulièrement le Doyen Aliou

DIOUF.

A nos familles respectives, nous dédions ce travail.

*****

PREMIERE PARTIE : ETUDE THEORIQUE

|

Introduction

Dans un contexte économique et financière

mondial morose marqué par un ralentissement de la croissance, la

dégradation des conditions de vie, et la montée du chômage,

etc., la réflexion sur les opportunités de création

d'emploi et de relance des activités sont sans doute au menu de tous les

programmes de développement économique national. Le

Sénégal ne fait pas l'exception. Parmi les enjeux

sociodémographiques les plus importants auxquels aboutissent le rapport

annuel de la situation économique et sociale de l'Agence Nationale de la

Statistique et de la Démographie (ANSD) de 20091, il ressort

que notre pays est caractérisé par une population

extrêmement jeune (42, 0%2 des Sénégalais ont

moins de 15 ans, 50,9% ont moins de 20 ans, alors que 3,5% seulement ont 65 ans

et plus) et une forte croissance de celle-ci. Ce qui exige beaucoup de

ressources pour faire face aux questions de santé, d'éducation,

de transport et surtout d'emploi. Par ailleurs, l'insertion des jeunes dans le

marché du travail reste très difficile, avec un taux de

chômage estimé à 48%3en 2006 dont 40% de jeunes

citadins. Face à cette situation, les populations développent des

stratégies de survie obéissant à une logique

économique, dans les pays développés en

général comme dans ceux du tiers monde en particulier, allant

dans le sens de l'entrepreneuriat. Aussi, parmi les instruments utilisés

au Sénégal, les autorités gouvernementales encouragent la

création de petites et moyennes entreprises en appuyant l'Agence de

Développement et d'Encadrement des PME (ADEPME) pour lutter contre les

difficultés liées au chômage.

L'entrepreneuriat est « l'action de créer de

la richesse et/ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une

entreprise4». Il est une activité difficile et bon

nombre de projets de créations d'entreprises n'aboutissent pas. Quant au

développement, il « est un phénomène plus large

que la croissance. Il se traduit par un ensemble de transformations qui

modifient les comportements des acteurs de l'économie. [...] il est une

notion qualitative qui intègre [entre autres],

l'évolution des connaissances, l'état sanitaire, la

1 Source, Rapport annuel de la situation

économique et sociale du Sénégal, Ed. 2009, chapitre

démographie, p.40.

2 Op cit. p.30.

3 Wikipédia, Economie du

Sénégal.

4 Source, un article de Wikipédia,

l'encyclopédie libre.

diffusion du progrès technique, l'essor des

activités culturelles, le degré de la cohésion sociale,

l'épanouissement des individus5». La

compréhension et l'explication de ses mécanismes selon les

courants de pensée sont très diverses, mais il y a au moins deux

points communs entre toutes ces approches : il est une nécessité

pour améliorer les niveaux de vie des populations et la croissance est

son moteur.

Dés lors, l'existence de liens entre les deux notions

s'établit clairement à la suite de leurs définitions et

laisse apparaître la problématique de notre étude comme

suit : quel peut être l'impact de l'entrepreneuriat sur le

développement économique en général et

particulièrement dans celui des pays en développement comme le

nôtre ?

Pour répondre à celle-ci, nous nous proposons

d'aborder le sujet à travers les trois grandes parties suivantes :

> De cerner les problématiques que posent

l'entrepreneuriat au travers de ces définitions selon les auteurs et les

formes d'entrepreneuriat variant selon un cadre formel ou informel. ;

> D'étudier les relations entre entrepreneuriat et

développement économique et social ;

> Et enfin une dernière partie consacrée

à l'état des lieux et des mesures incitatives d'ordre

gouvernementale.

5 Source, B. Vincent, Économie

générale, initiation aux concepts et aux outils de

l'économie, Centre National de Promotion Rurale, page 52.

I. Problématique de l'entrepreneuriat.

La naissance d'une démarche entrepreneuriale dans les

pays en développement trouve son explication dans la

problématique de la crise de l'emploi salarié et d'un contexte de

grande pauvreté. Elle participe des stratégies

développées par les populations pour faire face à la

conjoncture économique et sociale difficile.

Il renvoie à des situations

hétérogènes qu'il est presque illusoire de lui trouver une

définition consensuelle qui puisse fédérer les conceptions

de chacun. Néanmoins, il est possible d'identifier des grandes approches

conceptuelles pour mieux cerner le phénomène complexe qu'est

l'entrepreneuriat dans sa globalité.

1. Définitions selon les auteurs et les courants

de pensée.

La connaissance actuelle que nous avons du concept

d'entrepreneuriat, nous la devons aux travaux de l'économiste allemand

Schumpeter.

A. L'entrepreneur Schumpetérien.

Pour ce dernier un « entrepreneur est une personne

qui veut et qui est capable de transformer une idée ou une invention en

une innovation réussie. » Il conduit une « destruction

créatrice » dans la mesure où de nouveaux produits et

business models arrivent et remplacent les anciens. Cette destruction

créatrice est à l'origine du dynamisme industriel et de la

croissance à long terme.

L'effet de l'entrepreneuriat sur la croissance, résulte

ici, pour Schumpeter, des qualités intrinsèques que

possède l'entrepreneur, plus précisément de sa propension

à innover. Il distingue cinq cas : (1) l'introduction d'un nouveau bien

ou d'un bien de meilleure qualité, (2) l'introduction d'une nouvelle

méthode productive ou commerciale, (3) l'ouverture d'un nouveau

marché, (4) la conquête de nouvelles sources de matières

premières ou de biens intermédiaires, (5) la réalisation

de nouvelles organisations industrielles.

Par l'innovation, l'entrepreneur schumpetérien recherche

la création de nouvelles

opportunités de profit. Celles-ci

peuvent découler d'accroissements de productivité. Dans

ce cas, la relation avec la croissance économique

apparaît assez clairement. Plus encore, la situation de

déséquilibre créée par l'entrepreneur peut

être une situation propice à de nouvelles innovations, à de

nouvelles opportunités de profit. Alors, plus d'entrepreneurs signifie

plus de croissance... Et plus d'entrepreneurs. Les phénomènes

s'entretiennent mutuellement6.

Par ailleurs, dans une revue récente et

détaillée de la littérature, Wennekers et Thurik (1999)

font une distinction pragmatique du concept d'entrepreneuriat afin de mieux

appréhender son impact sur la croissance. Bien que formulées

à des fins opérationnelles (d'estimations empiriques) et non

théoriques, leurs « distinctions pragmatiques » sont utiles

à l'analyse.

Ainsi, ces auteurs croisent les définitions des

qualités entrepreneuriales et managériales avec

les situations professionnelles d'indépendant et de

salariés. Voir tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Types d'entrepreneurs

Indépendant

|

|

Salarié

|

|

Entrepreneurial

|

Entrepreneurs schumpetériens

|

Intrapreneurs

|

|

Managérial

|

Propriétaires-managers

|

Managers exécutifs

|

Source: Wennekers et Thurik (1999, p. 47).

Les qualités entrepreneuriales sont celles

correspondant à « la capacité et la volonté

manifestes d'individus, de par eux-mêmes, en équipe, en dedans ou

en dehors d'organisations existantes, de percevoir et de créer de

nouvelles opportunités économiques (nouveaux produits, nouvelles

méthodes de production, nouveaux plans d'organisation et nouvelles

combinaisons produit-marché) et d'introduire leurs idées sur le

marché, en confrontation avec l'incertitude et d'autres obstacles, en

décidant de la localisation, de la forme et de l'usage des ressources et

des institutions ». Les qualités managériales, quant

à elles, se traduisent en termes de capacité d'organisation et de

coordination (Wennekers et Thurik, 1999, pp. 46-48).

6 Source, Marcus DEJARDIN, entrepreneuriat et

croissance, une conjonction évidemment favorable? pp.1-2

Parmi les quatre situations ainsi définies, trois

correspondent à un type d'entrepreneur : l'entrepreneur

schumpetérien, l'intrapreneur et le propriétaire-manager.

Ensemble, entrepreneurs schumpetériens et intrapreneurs contribuent

à alimenter le processus de destruction créatrice

(Schumpeter, 1942). Bien que les propriétaires managers jouent un

rôle important dans l'économie en matière de production et

de commerce et peuvent se révéler être des entrepreneurs au

sens défini plus haut, leurs activités sont

généralement plus proches de la routine. Ainsi, « la

catégorie inclut-elle de nombreux franchisés,

commerçants-détaillants et personnes exerçant une

profession libérale », et ceux-ci représentent

fréquemment une grande majorité des indépendants

(Wennekers et Thurik, 1999, p. 48).

B. L'entrepreneur à travers l'histoire

économique.

Dans une thèse de doctorat des Sciences de gestion,

Kamavuako-Diwavova Justin illustre les différentes formes

d'entrepreneuriat à travers les théories économiques. Au

XVIIème et XVIIIème siècle, l'activité

économique est essentiellement dominée par les marchands et les

commerçants. Ce sont les grandes compagnies de commerce qui se

développent avec les colonies et les comptoirs coloniaux.

L'entrepreneur est un parfait négociant qui tient les

marchés et l'entrepreneuriat se réduit au seul comportement qui

consiste à faire naître le profit de l'échange des

produits et de la circulation de la monnaie : c'est le «

capitalisme marchand ». Dans cette phase du développement

économique, l'entrepreneur (donc le commerçant) est un

preneur de risque car il engage ses capitaux dans un métier

où les achats se font à des prix certains mais les ventes, les

recettes, donc le profit sont par contre aléatoires.

L'évaluation de l'état de marché (savoir fixer

les prix convenables pour ses marchandises et acceptés par les

acheteurs) constitue dans ce contexte un acte essentiel de l'entrepreneur

(Cantillon, 1755 cité par Tounes, 2004).

A côté des marchands, Jean-Baptiste Say

théorise au début du XIXème siècle l'entrepreneur

industriel. Celui-ci réunit et harmonise les facteurs de production pour

créer pour son compte, à son profit et à ses risques un

produit quelconque : « c'est le capitalisme industriel ».

Dans la pensée de Say (1803), diriger et organiser d'une

part,

prendre des risques, d'autre part, sont les deux

traits les plus caractéristiques de l'activité de

l'entrepreneur. En distinguant marchandises et richesses, il souligne que

la production (l'activité de l'ingénieur-entrepreneur)

est avant tout création des richesses, donc d'utilité et soutient

que le bien-être d'un pays repose sur sa population active et sur le

dynamisme de ses entrepreneurs.

Avec l'industrialisation et avant la crise des années

1970, on observe une diminution progressive et relative, du degré de

maîtrise de l'entrepreneur sur son outil de production et son

système de distribution, lesquels dépendent, dans une large

mesure, des données techniques et de l'évolution rapide des

marchés. « Le développement du capitalisme s'appuie sur le

mythe de la grande entreprise, hiérarchisée,

bénéficiant des avantages liés à la grande

dimension (les économies d'échelle) et à la

diversification des activités (les économies d'envergure) »

(Julien et Marchesnay, 1996, p. 9). Dans un tel contexte, il vaut mieux que les

entreprises existantes croissent, plutôt que de créer de nouvelles

entreprises. Le centre d'intérêt et d'étude se

déplace, en conséquence, de l'entrepreneur vers l'entreprise.

S'ouvre alors, l'ère des managers qui supplantent progressivement les

entrepreneurs individuels : « c'est le capitalisme managérial

». La petite entreprise subsiste, mais elle est

présentée très souvent comme un sous-traitant ou

un partenaire de la grande entreprise industrielle et

financière.

La crise des années 1970 a conduit à renverser

petit à petit la proportion pour mettre au premier plan l'importance de

la création d'entreprise. Cette position correspond à la

nécessité de trouver de nouveaux emplois, essentiellement dans

les services, pour remplacer les emplois disparus (dans l'agriculture et dans

l'industrie), mais aussi pour répondre à des technologies

nouvelles et des besoins nouveaux. « On a donc vu apparaître des

politiques industrielles, pratiquement dans tous les pays du monde,

axées sur la promotion d'entreprises nouvelles ou de petites tailles,

à l'aide d'incitations financières et fiscales, de soutiens

matériels et technologiques, pour l'essentiel ». L'entrepreneur

devient donc le personnage-clé de la dynamique capitaliste dans la

mesure où il assume les risques inhérents au fonctionnement du

marché : « c'est le capitalisme entrepreneurial ».

« De nos jours, l'entrepreneuriat dépasse le simple

phénomène de mode. Au-delà de la seule observation des

pratiques de gestion

individuelle d'unités de petite taille, force est de

constater l'émergence d'une société et d'une

économie entrepreneuriales, suscitant l'attention des politiques, en

termes notamment de dispositions législatives destinées à

accompagner, puis à encourager la création d'entreprises »

(Hernandez et Marchesnay, 2008, p. 83-84)7.

Au regard des analyses précédentes, de

l'observation de la société sénégalaise, et

à travers les niches investies par les entrepreneurs qui sont entre

autres, les activités artisanales liées à la

transformation, la préparation et la distribution des produits

alimentaires, les services, il apparaît que les différentes formes

d'entrepreneuriat jadis évoquées sont d'actualité au

Sénégal. Il s'est développé même d'autres

dimensions de l'entrepreneuriat dans les pays du tiers monde en réponse

au contexte économique difficile dont la vitalité et le dynamise

dans le processus de développement méritent une grande

attention.

Ce qui nous amène à examiner le poids de

l'entrepreneuriat dans ce que nous avons coutume de désigner par les

secteurs formel et informel.

2. L'entrepreneuriat dans le secteur formel et dans le

secteur informel.

Le dynamisme de l'économie d'un pays d'un point de vue

macroéconomique peut se mesurer entre autres à l'aune de la

participation des entreprises dans la formation des richesses nationales et de

la densité de son économie informelle.

A. La place des entreprises formelles dans le dynamise

entrepreneurial.

La création d'emplois par les entreprises est un point

central de la politique de l'État et la croissance des entreprises

contribue de manière importante à l'expansion économique

d'un pays donnée. Dans des pays comme la Chine par exemple, des auteurs

ont découvert que la croissance exceptionnelle est expliquée en

grande partie par le développement spectaculaire des entreprises

privées.

7 Source, l'ensemble du texte sur ce sous-titre est

tiré des travaux de KAMAVUAKO-DIWAVOVA Justin, Problématique de

l'entrepreneuriat immigré en république démocratique du

Congo : essai de validation d'un modèle, pp3 à 5.

Au Sénégal, avec un tissu économique

essentiellement constitué de Petites et Moyennes Entreprises8

(PME), les entreprises privées jouent un rôle

prépondérant dans la bonne tenue de l'activité

économique, eu égard à leur contribution dans la formation

du Produit Intérieur Brut (PIB).

Dès lors, il devient pertinent de savoir ou

d'identifier les facteurs déterminants de la croissance de ces

entreprises en vue de mieux identifier les leviers sur lesquels agir en

matière de politiques entrepreneuriales publiques et de favoriser un

développement économique sain et durable.

La littérature économique sur les facteurs de la

croissance des entreprises peut être classée en deux courants

d'idées. Le premier adopte un point de vue lié au cycle de vie

organisationnel qui considère la croissance comme un

phénomène naturel de l'évolution de l'entreprise. Le

second estime que la croissance résulte de choix stratégiques.

Dans les deux cas, les caractéristiques des entreprises (taille,

âge, emplacement, statut juridique, capacité novatrice, etc.), les

ressources organisationnelles ainsi que les débouchés sont des

facteurs cruciaux de la croissance de l'entreprise ou de sa capacité

à surmonter les obstacles qui jalonnent les diverses étapes de

son évolution.

De manière plus générale, les facteurs de

croissance des entreprises peuvent être internes et/ou externes

(environnement des affaires, concurrence, externalités positives, etc.).

Selon certains auteurs, la croissance est l'essence même de

l'entrepreneuriat. Pourquoi, dans certains secteurs, les grandes entreprises

ont-elles une stabilité et un rendement supérieurs à ceux

des petites entreprises? Pourquoi celles-ci présentent-elles des

fluctuations de taux de croissance supérieures à celles des

grandes entreprises? Pourquoi, sur une période donnée, les

petites et les jeunes entreprises sont-elles plus susceptibles de

disparaître? Ces théories font la lumière sur certains

aspects intéressants du comportement des affaires et expliquent la

formation, la croissance et l'évolution des entreprises9.

8 Le nombre de PME immatriculées est estimé

à 32 294, en 2000, selon la Direction de la Prévision et des

Statistiques.

9 Extrait de Actu entreprises n°10, novembre

2009, facteurs déterminants de la croissance des entreprises

sénégalaises.

Par ailleurs, l'entreprise est définie comme

étant une organisation qui met en oeuvre les moyens

matériels, financiers et humains dont elle dispose en vue de faire

circuler, d'échanger et de produire des biens ou services.

Au vue de ceci, trois critères, au moins, peuvent

être utilisés pour distinguer les entreprises : la taille,

l'activité et la forme juridique. Chacun de ces critères

influence plus ou moins fortement le rôle de l'entreprise dans le

dynamisme entrepreneurial. La dimension formelle énoncée dans

cette analyse peut légitimement considérer le critère

forme juridique de cette définition eu égard à la loi et

les réglementations préconisées.

Il s'agit pour nous de faire ressortir dans notre analyse, la

participation des entreprises sénégalaises

(sociétés commerciales) dans l'activité économique

en termes de nombre d'emplois crées, de chiffre d'affaires global et de

niches d'activités investies. Remarquons que les principales formes

juridiques tournent autour de : Entreprises individuelles,

Société anonyme (SA), Société à

responsabilité limitée (SARL), entreprise privée /

publique (mixte) et autres formes.

Le Sénégal compte plus cent cinquante

entreprises10 (150) répertoriées dans le site

www.IZF.net. Environ vingt pour

cent (20%) des entreprises de cet échantillon ont eu un chiffre

d'affaires global de plus de six cents milliards (600 milliards FCFA) en 2009

avec plus vingt mille (20000) emplois crées dans des secteurs

d'activités allant de l'agroalimentaire, fabrication de bois,

exploitation minière, services bancaires, transformation, BTP, etc.

Et sur une population active de plus de sept millions, le

secteur privé en emploie environ deux cent mille (200000)

salariés, ce qui représente environ 3% d'emplois crées par

le seul secteur privé et moins de 2% pour l'État (125000 emplois)

et la grande majorité reste confinée dans un chômage

chronique.

Au regard de ces statistiques, l'importance des entrepreneurs

du secteur formel est plus

que évident dans la vie économique

de la nation. Seulement, la tendance des populations

à se tourner

vers l'illégalité pour des créations d'entreprises

laissent penser qu'ils

10 Ces informations sont tirées de la fiche

réalisée par M. Abdoul Aziz SABALY, Correspondant IZF

au Sénégal, revues et mises en ligne par Adama

TRAORE, Coordinateur et webmestre de l'Association IZF Date de parution :

août 2009

subsistent encore des embuches pour l'immatriculation

juridique des sociétés. Le tableau ci-dessous de l'ANSD renseigne

sur l'état du nombre d'entreprises immatriculées entre 2010 et

2011.

Tableau 2 : Nombre d'entreprises et associations

nouvellement immatriculées au NINEA.

|

FORMES JURIDIQUES

|

Septembre-

2010

|

Juin-2011

|

Juillet-2011

|

Aofit-2011

|

Septembre-

2011

|

Cumul des 9

mois

|

Variation (en %)

|

|

2010

|

2011

|

août-11/ sept-11

|

sept-11/ sept-10

|

9 mois-11/ 9 mois-10

|

|

ENTREPRISES INDIVIDUELLES

|

943

|

944

|

1207

|

1210

|

929

|

9987

|

10058

|

-23,2

|

-1,5

|

0,7

|

|

|

|

SOCIÉTÉ ANONYME (SA)

|

12

|

21

|

15

|

12

|

12

|

133

|

134

|

0,0

|

0,0

|

0,8

|

|

|

|

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ

LIMITÉE (SARL)

|

137

|

132

|

181

|

132

|

147

|

1400

|

1357

|

11, 4

|

7,3

|

-3,1

|

|

|

|

GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

(GIE)

|

126

|

163

|

175

|

165

|

145

|

1470

|

1458

|

-12,1

|

15,1

|

-0,8

|

|

|

|

AUTRES FORMES JURIDIQUES

|

31

|

39

|

25

|

34

|

20

|

269

|

265

|

-41,2

|

-35,5

|

-1,5

|

|

|

TOTAL

|

1249

|

1299

|

1603

|

1553

|

1253

|

13259

|

13272

|

-19,3

|

0,3

|

0,1

|

|

Source : ANSD

Nous constatons entre septembre 2010 et 2011 une diminution du

nombre d'entreprises prenant les formes juridiques « entreprises

individuelles et autres formes » passant respectivement de 943 à

929 (soit -1,5%) et de 31 à 20 (soit -35,5%). Par contre au même

moment les entrepreneurs portaient leurs choix sur la Société

à responsabilité limitée et le GIE qui affichent une

augmentation de l'ordre de 7,3% et 15,1% par an. Le nombre de SA nouvellement

immatriculé est resté contant de 2010 à 2011. Toutefois,

sur les neuf mois restant le nombre de SARL, GIE et autres formes connaissent

toutes des régressions tandis que celui des entreprises individuelles et

des SA croit, même timide soit-il.

Néanmoins, l'évolution du nombre d'entreprise

global allant dans le sens de la légalité entre 2010 et 2011

laissent conclure, au Sénégal une croissance du secteur formel

dans la contribution et le développement d'une démarche

entrepreneuriale.

B. Le poids du secteur informel dans les initiatives

entrepreneuriales.

La caractéristique des pays en développement est

l'existence d'un secteur informel particulièrement dynamique dans

l'activité économique. Plusieurs paramètres peuvent

être identifiés comme étant à l'origine de la

naissance d'un secteur informel, berceau des initiatives de

développement individuelles et collectives.

Mais avant d'aller en profondeur dans l'analyse, essayons de

découvrir ce que renferme ce concept de « secteur informel »

pour mieux en circonscrire l'impact sur l'entrepreneuriat.

i. L'absence de consensus autour du concept de secteur

informel.

Il suffit d'un bref survol comparatif de la littérature

pour se persuader de l'incapacité des chercheurs à

préciser les contours d'un secteur informel.

Historiquement, ce concept prend forme dès le

début des années 70 en raison de l'intérêt croissant

des économistes pour les pays du Tiers-Monde et pour la part

écrasante d'activités économiques qui ne sont pas

répertoriées par les États au sein de ces zones que l'on

considérait alors « en voie de développement ».

On distingue essentiellement deux grandes familles de chercheurs

dans le domaine de l'économie informelle :

· la première souhaite mettre en évidence

certaines pratiques volontairement occultées par l'entrepreneur. On

désigne alors par des termes à forte connotation négative

des activités partiellement ou totalement illégales ;

· la seconde s'attache comme la précédente

au comportement des agents mais elle délaisse sa vision juridique au

profit d'une vision socio-économique : on désigne alors un mode

de production spécifique (on étudie l'organisation sociale, les

réseaux de solidarité, les originalités

culturelles...).

Les personnes qui exercent des activités informelles

ont leur propre « économie politique », leurs propres

règles, conventions, institutions et structures informelles ou de

groupes. Ces règles et conventions régies par l'entraide et la

confiance réciproques permettent aux actifs du secteur d'octroyer ou de

bénéficier des prêts, d'organiser des

formations et des transferts de technologies mais aussi de

compétences pour faciliter l'accès au marché. Par contre,

sur quoi se fondent ces règles ou normes informelles, reste

méconnaissable.

Ce secteur rime généralement avec la

précarité à cause de la faiblesse des revenus et du manque

de couverture sociale et contribue a plus de 90% à la réduction

de la pauvreté, et 54% de la valeur ajoutée globale selon les

résultats de l'Enquête de Suivi de la pauvreté au

Sénégal (ESPS) en 2005, même s'il constitue un

véritable domaine pourvoyeur d'emplois.

Sept critères caractérisent cette économie

en marge de la production classique de biens et de services :

facilité d'accès aux activités ;

utilisation de ressources locales ;

propriété familiale des entreprises ;

échelle restreinte des opérations ;

utilisation de techniques simples et nombre réduit de

travailleurs ;

qualifications acquises en dehors du système scolaire

officiel ;

marchés échappant à tout règlement

et ouverts à la concurrence.

Au-delà des questions de sémantique, il y a

surtout lieu de retenir, que le secteur informel génère 97% des

créations d'emploi au Sénégal, où chômage et

sous-emploi touchent plus d'un quart de la population ayant l'âge de

travailler, selon une étude sur l'emploi au Sénégal de la

Banque Mondiale, de janvier 2010. Et elle soutient que « c'est quand

les travailleurs sont incapables de trouver des emplois dans les entreprises

formelles, qu'ils se refugient dans le secteur informel11

».

En somme la précarité, le chômage des

jeunes et la rareté de l'emploi salarié justifient l'existence et

l'importance du secteur informel et sa contribution dans l'économie du

Sénégal. Pour autant, peut-il être considéré

comme relevant du dynamisme entrepreneurial?

11 Autres points de vue. L'économie

informelle recouvre selon l'OCDE toutes les activités où il

n'existe pas de lien entre une activité économique et une

unité institutionnelle reconnue et où la production issue de

l'activité ne peut être échangée sur un

marché (OCDE, 2002, p. 20).

En effet, il faut distinguer deux approches lorsqu'il s'agit de

l'économie informelle.

Il existe des types d'agents économiques qui exercent

des activités génératrices de revenu, avec un niveau

d'instruction faible certes, dans un cadre qui n'a rien d'une entreprise dont

l'unique souci est une logique de survie. Pour ces individus, la

nécessité de lutter contre le manque de revenu et le besoin de

sortir de la précarité, les obligent à développer

leur sens de l'initiative et de constance dans l'effort. Toutes choses, qui

caractérisent les entrepreneurs. Mais leurs lacunes sont telles qu'ils

sont plus proches des « gorgorlou 12» que de

l'entrepreneur type.

Par contre, d'autres se réfugient dans

l'informalité par stratégie. Cette idée est

défendue par Williams, qui considère qu'entreprendre dans le

secteur informel peut être une stratégie comme c'est le cas en

Angleterre où 70% des entrepreneurs nouvellement établis

préfèrent exercer une partie de leur activité dans ce

secteur. C'est ce que Hainard et Ischer désignent par «

l'informalité comme conséquence » et «

l'informalité comme stratégie » et que le BIT confirme avec

l'idée selon laquelle l'économie informelle sert

d'incubateur pour de nombreux entrepreneurs. (Bureau 2010, p.19).

C'est cette dialectique inextricable qui rythme la marche du

secteur informel. Son rôle et sa prépondérance dans les

économies des pays en développement nous amènent à

l'inclure dans les dynamiques entrepreneuriales même si ces acteurs

méritent d'être accompagnés dans le sens de la

légalité.

ii. La dimension genre dans les logiques

entrepreneuriales.

Devant la crise de l'emploi salarié de nos pays en

développement, et l'abandon prématuré des études

des jeunes filles et d'autres couches défavorisées, il s'est

développées d'autres formes de stratégies de lutte contre

la pauvreté, et de création de richesses, qui ont fini par

s'ériger en modèles de développement économiques.

Dans ce processus, la femme joue un rôle non moins important.

De plus en plus, l'entrepreneuriat féminin est reconnu

comme une source importante

d'emploi et de croissance potentielle. En fait,

les données sont très rares, mais en Europe

12 C'est un type de Sénégalais qui se

caractérise par sa débrouillardise, n'ayant pas de revenu, touche

à tout pour nourrir sa famille, manque de profession. Un entrepreneur de

ce genre manque d'aptitudes en gestion par exemple.

(tant dans les pays de l'Union européenne que dans les

autres), les estimations indiquent l'existence de plus de 10 millions de femmes

travailleuses indépendantes. Aux ÉtatsUnis, 6,4 millions de

femmes travailleuses indépendantes fournissent un emploi à 9,2

millions de personnes. Si on applique le ratio constaté aux Etats-Unis

entre le nombre de salariés et le nombre de travailleurs

indépendants, on estime que les femmes travailleuses

indépendantes pourraient employer 15 millions de personnes environ dans

les pays européens.

À vrai dire, notamment dans les économies en

développement, le travail indépendant représente pour les

femmes l'une des possibilités d'emploi les plus importantes. En outre,

les femmes se comportant différemment des hommes, l'entrepreneuriat

féminin apporte à la société des solutions

différentes et souvent innovantes aux problèmes de management et

d'organisation, ainsi que l'exploitation d'opportunités nouvelles.

Au Sénégal, l'entrepreneuriat féminin

est aussi une réalité de notre économie. Les femmes

entrepreneures contribuent chaque année pour prés de 3milliards

de francs Cfa, soit 5% du PIB13. Pour mieux apprécier leur

impact, la Direction de l'entrepreneuriat féminin compte mener une

enquête allant dans ce sens.

Par ailleurs, dans un ouvrage intitulé

L'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Les

transformations des rapports de pouvoirs. (Paris, L'Harmattan, 1998,

301 p.), Fatou Sarr étudie l'entrepreneuriat féminin en le

plaçant dans le cadre des transformations des rapports entre les sexes

et dans l'histoire du développement au Sénégal. Ainsi,

elle circonscrit les contextes historique, socioculturel et économique

de la transformation des rapports de pouvoir et de l'émergence d'un

entrepreneuriat féminin.

Selon l'auteure, la démarche des entrepreneures au

Sénégal cadre avec une approche du développement

endogène (Samir Amin) : les femmes organisent leurs propres structures

d'accumulation du capital [les « tontines » en sont unes] et

leurs pratiques économiques constituent une articulation entre une

logique individuelle et une logique collective acceptable pour la

communauté. Les activités [entrepreneuriales] menées par

ces femmes

13 Journal parlé de 11heures de Radio

Sénégal Internationale (RSI) du 29-03-2012, selon les sources de

la Direction de l'entrepreneuriat féminin.

sont généralement liées aux

activités traditionnelles des Sénégalaises : couture,

teinture, commerce alimentaire et commerce des tissus.

Son étude porte sur vingt femmes parmi celles qui ont

le mieux réussi dans les affaires et elle examine leurs cheminements et

partage les contraintes auxquelles elles sont confrontées.

Ces femmes, évoluant dans le secteur informel et

n'ayant que très peu de moyens financiers, ont réussi à

devenir d'importantes entrepreneures. Selon elle, des activités

domestiques ces femmes sont passées en une vingtaine d'années aux

affaires florissantes qu'elles mènent aujourd'hui ce qui, constituant

une réussite économique importante, au point de valoriser l'image

autrefois négative des femmes d'affaires au Sénégal.

Parmi les nombreux obstacles, elle expose notamment les

contraintes sociales et les rapports sociaux de genre défavorables aux

femmes : l'aliénation culturelle et le pouvoir du mari, les rapports

hommes-femmes dans le monde des affaires et les pratiques discriminatoires et,

enfin, les charges familiales et sociales supportées par les femmes au

risque de mettre leur entreprise en péril.

Il y aussi l'obstacle financier, notamment le non-accès

au crédit bancaire.

Les difficultés liées au contexte

économique sénégalais depuis le début des

années 90 : une récession générale, la mise en

place d'un programme d'ajustement structurel, la dévaluation du franc

CFA, la politique de libéralisation et la concurrence asiatique rend

plus complexe l'accès des femmes au crédit. S'y ajoutent les

limites imposées par la politique fiscale, les lourdeurs administratives

et le clientélisme de l'État.

Enfin, elle cite les problèmes techniques souvent

liés aux limites des femmes issues du secteur informel : le manque de

formation et la méconnaissance des textes de loi.

En définitive, comme les femmes choisies dans

l'étude de Fatou Sarr, l'apport des entrepreneures dans les logiques de

développement économique est visible dans les familles, dans la

société malgré la difficulté d'accès

à des données statistiques. Elles sont à l'origine de

nombreuses initiatives de création de richesses, de stratégies de

survies et de lutte contre la pauvreté, mais cette forme

d'entrepreneuriat mérite un encadrement spécifique et des mesures

incitatives de la part de l'État à l'instar du Fonds National de

Promotion de l'entrepreneuriat Féminin.

II. Entrepreneuriat et développement

économique et social

Le rôle de l'entrepreneuriat et de la culture

entrepreneuriale dans le développement économique et social sont

souvent sous estimés. Cependant, au fil des ans, il devient de plus en

plus évident que l'entrepreneuriat participe réellement au

développement économique et social des pays.

1. Entrepreneuriat et conséquences

économiques

La création d'entreprises nouvelles et la diminution

du nombre ou la sortie des entreprises moins productives sont fondamentales

pour le dynamisme des économies modernes. Les entreprises nouvelles

attirent des ressources vers de nouvelles activités et

génèrent de nombreux emplois nouveaux lorsqu'elles connaissent la

prospérité et une croissance rapide.

Pour survivre, notamment dans les secteurs de création

récente et de haute technologie marqués par une forte pression

concurrentielle et une rotation élevée des entreprises, les

entreprises nouvelles doivent souvent se montrer plus innovantes que leurs

concurrentes. Ainsi, elles sont fréquemment la source de processus ou de

produits nouveaux, et contribuent à l'amélioration de la

productivité globale de l'économie. Si les réductions de

coûts et des pressions concurrentielles accrues peuvent à court

terme mener à des compressions de personnel, des travaux empiriques

menés par l'Organisation de Coopération et de

Développement Économiques (OCDE) indiquent que les entrées

et les sorties d'entreprises consécutives à ces pressions

facilitent le transfert des ressources d'usages plus anciens et moins

productifs vers des usages plus productifs. À plus long terme, les

hausses de productivité qui en résultent forment le socle d'une

croissance économique accrue et d'une hausse du niveau de

vie14.

L'impact positif des PME sur l'économie n'est pas

seulement l'apanage des pays développés, il est aussi palpable

dans les pays en développement.

14 Tiré de la note de synthèse des rapports de

référence de la 2e conférence de l'OCDE des ministres en

charge des petites et moyennes entreprises (PME) intitulé : Promouvoir

l'entreprenariat et les PME innovantes dans une économie

mondialisée, Istanbul, Turquie 3-5 juin 2004.

Aussi, au Sénégal selon les sources de la

Direction des PME (étude sur les performances des PME), les petites et

moyennes entreprises représentent 90% du tissu des entreprises au

Sénégal, notamment dans les secteurs suivants : BTP, Commerce,

Industrie et Services. Du point de vue des agrégats économiques,

le poids des PME se décline comme suit :

· 42% des emplois créés avec des variations

selon les secteurs d'activités ;

· 41,4% en 1998 du total du chiffre d'affaires des

entreprises modernes contre à 31,7% en 2003, soit une baisse de

près de10% ; les PME industrielles réalisent les chiffres

d'affaires les plus importants (1,3 milliard en moyenne), suivies de celles des

BTP (en moyenne 1 milliard) et de celles du Commerce (800 millions) ;

· 20% du Produit Intérieur Brut,

· 28% de la valeur ajoutée nationale en 2002 contre

29% en 2003 (les PME industrielles arrivant toujours en tête en terme de

contribution).

Le poids économique des micro-entreprises se mesure en

terme de capacité d'offre dans les circuits d'approvisionnement des

centres urbains, par exemple 1 000 tonnes de produits vendus par an pour la

vingtaine d'unités regroupées au sein du Groupement TCL

(transformateurs de céréales locales), ainsi que quelques

groupements féminins.

Toutefois, malgré l'importance de la contribution des

entreprises dans la création de la richesse nationale, son poids reste

encore très limité de l'avis de l'ANSD. Aussi, l'une des

conclusions à laquelle l'ANSD est arrivée dans son document

Banque de données économique et financières (version

définitive 2008 et version provisoire 2009) signale la

faible capacité des entreprises à

générer de la richesse.

La valeur ajoutée des entreprises du secteur moderne

suivies dans la base de données du Centre Unique de Collecte de

l'Information, CUCI, s'est chiffrée en 2009 à 1 146 milliards de

FCFA contre 1 085 milliards de FCFA en 2008, soit une hausse de 5,6%. Cet

accroissement de la valeur ajoutée s'explique essentiellement par celui

des BTP (20,7%) et celui des industries (13,4%). L'analyse de la

répartition de la valeur ajoutée par secteur montre une forte

prédominance des services (52,0%), suivis de l'industrie (31,1%) et du

commerce (9,3%) ; les BTP et annexes restent comme par le passé le

secteur le moins générateur de valeur ajoutée en 2009

(7,6%).

Source : ANSD (Banque de données économique et

financières, version définitive 2008 et version provisoire

2009)

Nonobstant cette évolution favorable, les entreprises

du secteur moderne ont une faible capacité à

générer de la richesse avec un taux moyen de valeur

ajoutée de 25,2% sur la période 2003-2009. En 2009, le taux de

valeur ajoutée s'est amélioré en ressortant à

25,7%, soit une hausse de 10,5% par rapport au ratio de 2008.

L'analyse de ce taux suivant les macro-secteurs montre une

grande disparité avec 38,7% dans les services, 29,2% dans le commerce,

20,3% dans les BTP et 16,8% dans les industries. A la base de cette faible

capacité des entreprises à générer de la richesse

se trouve essentiellement le fait que l'économie

sénégalaise n'est pas suffisamment diversifiée, les

produits manufacturiers ayant continué à représenter une

faible part. Ce constat traduit le fait que les différentes

réformes n'avaient pas contribué à la transformation

profonde de la structure économique, indispensable pour favoriser

l'accroissement de la productivité, le renforcement de la

compétitivité et l'élargissement de la base productive.

2. Entrepreneuriat et développement social.

L'impact d'un model de développement basé sur

l'entrepreneuriat dans la vie sociale peut s'apprécier en terme de

réduction du chômage des jeunes, de réduction de la

pauvreté, d'actions dirigées à l'endroit de la

communauté ou simplement de changement de comportement des citoyens

vis-à-vis de l'emploi. Ce sont les aspects qualitatifs liés au

développement dont il est ici question, surtout ceux engendrés

par les initiatives entrepreneuriales.

En effet, la plupart des entreprises des pays en transition

et en développement sont des PME. Ces entreprises représentant

habituellement plus de 90 % de l'ensemble des entreprises hors secteur

agricole, sont une source essentielle d'emplois et génèrent

d'importants revenus intérieurs et à l'exportation. Dans les pays

les plus pauvres, elles représentent néanmoins une part

relativement faible de l'économie, et contribuent moins à

l'emploi et à la production que le secteur informel. Dans les pays

à faible revenu, les politiques doivent donc s'attacher à

faciliter la création de PME afin de faire entrer les pauvres dans le

secteur formel, où ils participent au marché et peuvent se livrer

à des activités professionnelles à plus forte valeur

ajoutée.

Le diagnostic de la pauvreté au Sénégal

fait ressortir une situation de précarité frappant une grande

partie des ménages. En effet, les populations considèrent :

« Est pauvre celui qui n'a rien, qui ne peut régler ses besoins

sociaux primaires, qui vit sans accès à des opportunités

» (DSRP). La proportion des ménages vivant en dessous du seuil

de pauvreté (fixé à 2400 calories, par équivalent

adulte et par jour) était de 57,9 % en 1994 (ESAM-I), elle connaît

un recul de 4 points de pourcentage (soit 53,9%) en 2001 dû à

l'accroissement des revenus/tête entre 1995-2001. (Le Quid

DSRP).15

Son impact est plus visible en milieu rural (entre 72% et 88 %

en zones rurales contre

44% et 59 % en zones urbaines), touche les personnes

les moins instruites et varie selon

15 Selon d'autres sources ces taux sont largement en dessous

des résultats de l'EPPS (2001) où 65 % des ménages

interrogés (même échantillon que le Quid) se

considèrent comme pauvres et 23 % se considèrent même comme

très pauvres. Par ailleurs, 64 % des ménages considèrent

que la pauvreté s'est aggravée au cours des cinq dernières

années contrairement à ce qui a été

énoncé plus haut.

le sexe du chef de ménages (67,4% chez les ménages

dont le chef est un homme et de 58,8% chez les ménages dirigés

par une femme).

Cette analyse sur la pauvreté, quelle que soit

l'approche utilisée, montre que : lorsque les populations ne

disposent pas d'assez de sources de revenu ou si les sources de revenus sont

précaires, elles tombent dans la pauvreté extrême et

s'auto-excluent de la société. C'est à ce moment

qu'elles se livrent à des stratégies de lutte contre la

pauvreté aux allures d'initiatives entrepreneuriales qui sont

spécifiques au pays en développement comme le nôtre.

Dans le cadre de l'entrepreneuriat du secteur formel, il est

largement admis que les PME (parmi elles les micro-entreprises) constituent la

cheville ouvrière du secteur privé, quel que soit leur niveau de

développement, et apportent une contribution non négligeable au

développement économique en général et au

développement industriel en particulier. Les PME représentent

plus de 90 % des entreprises existant dans le monde et entrent pour 50 à

60 % dans le nombre d'emplois, alors que dans le secteur manufacturier leur

part dans l'emploi total se situe entre 40 et 80 %. La contribution des PME est

encore plus importante dans les pays les moins avancés (PMA), auxquels

elles offrent souvent les seules perspectives réalistes en

matière de gains d'emploi et d'accroissement de la valeur

ajoutée. Si les PME apportent au développement une contribution

particulièrement importante, les raisons en sont les suivantes:

· Les PME font appel à une main-d'oeuvre plus

nombreuse et tendent à contribuer à une répartition plus

équitable des revenus que les grandes entreprises;

· Elles jouent un rôle important en créant

des emplois et en atténuant ainsi la

pauvreté et offrent souvent des

débouchés raisonnablement bien rémunérés

à des

travailleurs venant de ménages pauvres et à

des femmes n'ayant guère d'autres

sources de revenu.

Concernant les circuits de l'économie informelle, les

précisions statistiques seront plus ou moins approximatives,

néanmoins la logique qui prévaut est celle qu'on désigne

sous le nom de l' « entrepreneuriat par nécessité

».

Entreprendre dans ce contexte, répond à un

besoin de se trouver un emploi afin de

participer à la

réduction de charges familiales. Et l'on comprend mieux l'affirmation

de

l'étude sur l'emploi au Sénégal de la

Banque Mondiale, de janvier 2010 qui soutint que "c'est quand les

travailleurs sont incapables de trouver des emplois dans les entreprises

formelles, qu'ils se refugient dans le secteur informel".

Pour sa part, le secteur informel participe pour prés de

97% à la création d'emploi au Sénégal, et souvent

les activités à l'origine sont de l'ordre de l'entrepreneuriat,

même si les entrepreneurs rencontrent beaucoup d'insuffisances qui

limitent leurs initiatives. Aussi, la promotion de l'entrepreneuriat rural

comme féminin va dans le sens de réduire la féminisation

de la pauvreté en zone rurale conformément aux orientations

politiques de la quinzaine de la femme de mars 2012 dont le thème est

axé sur ce point.

Les impacts socio-économiques de l'entrepreneuriat,

dans nos pays en développement sont encore timides au plan

macroéconomique mais il n'en demeure pas moins qu'ils subsistent. Plus

que de contribuer pour prés de 20% à la formation du PIB global,

l'entrepreneuriat doit se positionner comme une alternative pour

améliorer le niveau de vie des populations. Ceci ne risque d'arriver que

lorsqu'on intègre très tôt dans nos établissements

l'éducation à l'esprit d'entreprise.

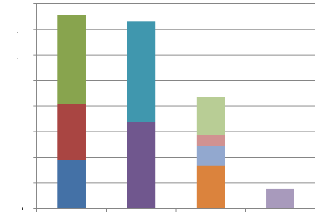

Pour plus d'illustrations voici un tableau de répartition

des travailleurs selon le secteur et leur contribution à la

réduction de la pauvreté à Dakar.

Tableau 3 : Répartition des travailleurs selon le

secteur d'appartenance et le niveau de pauvreté.

SECTEURS

|

TRAVAILLEURS

|

CONTRIBUTION À

LA

PAUVRETÉ

|

|

PAUVRES

|

|

68,2%

|

31,8%

|

2,2%

|

SECTEUR INFORMEL

|

44,5%

|

55,5%

|

91,4%

|

NE SAIT PAS

|

46,7%

|

53,3%

|

6,3%

|

TOTAL SECTEUR

|

45,5%

|

54,5%

|

100%

|

|

|

|

|

INDIVIDUS

|

49,2 %

|

50,8 %

|

100%

|

|

Source : ANSD, ESPS 2005.

III. Etat des lieux et mesures incitatives

Depuis quelques années les pays en

développement, conscients du rôle que peut jouer un secteur

privé fort et structuré dans le développement

économique et social, mettent en place des politiques qui favorisent sa

promotion. L'Etat du Sénégal s'est engagé

résolument dans cette voie, même si ce qui reste à faire

est tel qu'on peut être amené à penser le contraire. Et le

secteur privé se développant amène dans son sillage

l'entrepreneuriat. Faisons un arrêt sur ce qui passe au

Sénégal en termes d'entrepreneuriat.

1. Situation de l'entrepreneuriat au

Sénégal

Au Sénégal existe un cadre juridique et

institutionnel mis en place pour promouvoir la croissance des M-PME et

favoriser la création des entreprises. En faisant le point sur ce qui

passe en matière d'entrepreneuriat, on est toujours confronté

à un problème de collecte de données dû la

rareté des informations statistiques. Tout de même l'étude

commanditée par « le Programme Sénégalo-Allemand

Promotion de l'Emploi des Jeunes en Milieu Urbain » (E. FALL 2006,

pp.9-13) y a largement contribuée.

A. Du point de vue cadre juridique et

macroéconomique.

i. Cadre juridique et règlementaire.

Le cadre juridique de l'exploitation des M-PME est

caractérisé par l'application du dispositif des Actes Uniformes

du Droit des Affaires harmonisé de l'OHADA à compter de la

seconde moitié des années 1990. Le système comptable

actuel, le SYSCOA, est entré en vigueur au cours de la même

période. L'environnement juridique des entreprises au

Sénégal est marqué également par :

· Un code des investissements

:

- ayant un large domaine d'application (activités

relevant des secteurs primaire, secondaire et tertiaire) ;

- avec des critères d'éligibilité assez

souples (un investissement d'au moins 5 millions F CFA financé sur fonds

propres à hauteur de 20% jusqu'à 200 millions, 30% au-delà

; et un minimum de trois emplois créés) ;

- avec des procédures d'agrément rapides et

simplifiées (un délai maximum de 10 jours pour le traitement de

toute demande d'agrément et un autre délai maximum de 20 jours

pour l'accomplissement de toutes les formalités administratives par le

Guichet Unique) ;

- offrant aux entreprises agréées des avantages

substantiels en matière sociale, fiscale et douanière (des

avantages résultant du régime général et d'autres

inhérents au régime spécifique des PME et de toutes les

entreprises valorisant les ressources locales ou développant

l'innovation technologique) ;

- prévoyant des durées d'agrément par zone

d'implantation et dépassant de très loin les cinq (5) ans dans

les zones situées hors de la région de Dakar ;

- préparant les entreprises agréées

à un retour à la situation normale puisque les avantages

accordés sont dégressifs au cours des trois dernières

années en passant successivement à 75%, 50% et 25%.

· Un dispositif fiscal et douanier marqué

par la volonté de promouvoir l'initiative privée et l'entreprise

comme moteur du développement :

- Code Général des Impôts

prévoyant

· en matière de TVA des déductions

physiques (taxes sur les achats de matières premières et de

produits entrant dans les produits finis) et des déductions

financières (taxes ayant grevé les investissements et les frais

généraux) ;

· en matière d'impôt sur les

sociétés (taux ramené à 25 %) ;

· en matière d'investissement la déduction

de 50% du bénéfice fiscal réalisé de la

moitié des dépenses effectuées pendant l'année au

titre des investissements immobiliers ou en valeurs mobilières ; le

reliquat pouvant être reporté sur 8 ans;

· en matière de plus-values une exonération

de ces dernières réalisées en cours d'exploitation

à condition de les réinvestir dans un délai de trois ans

;

· une provision pour le renouvellement de l'outillage et du

matériel en plus des amortissements pratiqués ;

· en matière de contributions foncières,

une exonération sur une durée de 10 à 15 ans de la

contribution sur les propriétés bâties pour les immeubles

à usage professionnel ou d'habitation ;

· une exonération de la taxe sur les

opérations bancaires ;

· des possibilités de réduction de

l'impôt sur le revenu pour les personnes investissant au

Sénégal.

- Code des douanes prévoyant des

régimes économiques et suspensifs facilitant les

opérations de production et d'exportation pour les entreprises

installées sur le territoire douanier sénégalais :

· Régimes économiques et

suspensifs : a) entrepôts de stockage permettant de

bénéficier de la suspension des droits et taxes frappant les

marchandises entreposées, b) admission temporaire au profit de

marchandises importées sous ce régime (suspension des droits et

taxes pour une durée de douze mois renouvelable), c) entrepôt

industriel permettant de bénéficier de la suspension des droits

et taxes en plus de l'admission temporaire ;

· Régime de l'exportation

préalable : importation en franchise de droits et taxes

de l'équivalent des matières ou produits mis

à la consommation ou qui ont étéutilisés

à la fabrication de marchandises préalablement exportées

;

· Régime de drawback prévoyant le

remboursement des droits et taxes supportés par les produits entrant

dans la fabrication de marchandises exportées.

· Régime préférentiel UEMOA

(exportations et importations)

Le régime préférentiel UEMOA qui

comprend

- l'exonération des produits du cru, d'essence

animale, minérale et végétale, et des produits de

l'artisanat traditionnel de tous droits et taxes perçus aux

frontières entre États membres ;

- Le régime de l'exportation temporaire qui permet

d'envoyer hors du territoire douanier des produits pour y être

réparés, exposés, transformés ou y recevoir un

complément de main d'oeuvre ; des modalités particulières

de taxation (notamment la franchise) sont prévues lors de la

réimportation.

· Réglementation et rémunération

du travail prévoyant

- Des obligations des employeurs (tenue de livres légaux,

immatriculation des employés à l'IPRES et à la Caisse de

Sécurité Sociale) ;

- Deux types de contrat de travail (contrat à

durée déterminée et contrat à durée

indéterminée) ;

- Une flexibilité des contrats de travail

(renouvellement des contrats à durée déterminée

pendant une période de 5 ans, suppression de l'autorisation

préalable de l'Inspecteur du travail en cas de licenciement

économique).

ii. Aperçu du cadre

macroéconomique

Le cadre macroéconomique actuel est marqué, entre

autres, par :

· Un objectif de réduire de moitié la

pauvreté à l'horizon 2015, dans le cadre du DSRP (Document

Stratégique de Réduction de la Pauvreté) ;

· Un objectif de taux croissance de 7 à 8% l'an ;

· Une nécessité d'améliorer le

climat des affaires pour mieux attirer les investissements du secteur

privé (national et étranger) ; le climat des affaires ou des

investissements étant défini comme l'environnement de politique

économique, institutionnel et comportemental, présent et

anticipé, qui affecte la rentabilité et les risques

associés aux investissements (Banque Mondiale, 2005).

B. Dispositif institutionnel de prise en charge des

Micro-Petites et Moyennes Entreprises (M-PME).

i. Revue du dispositif actuel

Il existe aujourd'hui des structures chargées de

l'appui aux entreprises au Sénégal, mais celles-ci s'adressent

peu aux micros et petites entreprises. Par ailleurs, leur offre en

matière de conseil n'est pas spécifiquement adaptée aux

enjeux et aux difficultés des MPE. Le dispositif institutionnel actuel

est composé de :

· Un Ministère des Petites et Moyennes

Entreprises, de l'Entrepreneuriat Féminin et de la Micro Finance

composé de trois directions (Direction des PME, Direction de

l'Entrepreneuriat Féminin et Direction de la Micro Finance) et ayant

comme mission de :

· favoriser la création des PME et PMI notamment

dans les secteurs des services, de l'industrie, de l'agriculture, de

l'élevage, de la pêche et des nouvelles technologies de

l'information et de la communication ;

· conduire les politiques de mise à niveau des

PME et des PMI ainsi que de leur environnement en vue d'assurer leur

intégration dans l'économie sous régionale et dans la

mondialisation ;

· élaborer et mettre en oeuvre des

stratégies pour le développement de programme de promotion de la

qualité à travers la diffusion de la culture de la qualité

et de la certification au sein des PME et des PMI ;

· développer les actions permettant d'aider les

femmes entrepreneures, ainsi que les femmes souhaitant créer une

entreprise ;

· favoriser la formation des femmes chefs d'entreprises,

notamment en matière de

finances, de crédits, de

comptabilité, de commerce national et international.

· Une Agence de Développement et

d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) relevant de la

tutelle du Ministère des PME et dont les missions consistent à

aider au renforcement des capacités de gestion des PME et de

l'artisanat, à favoriser l'accès au crédit, à

former, informer et encadrer les chefs d'entreprises, à faire des

propositions d'amélioration de la législation et de la

réglementation ;

· Un Programme de Mise à Niveau des

entreprises (PMN) faisant partie du Programme intégré de

développement industriel et orienté sur le renforcement de

la compétitivité des entreprises éligibles grâce

à la réalisation des réajustements

nécessités par la concurrence internationale ;

· Une Société Nationale d'Etudes et de

Promotion Industrielle (SONEPI) qui travaille uniquement avec les

entreprises formelles et dont l'approche par études

d'opportunités ne correspond pas aux démarches des MPE ;

· La Société du Domaine Industriel de

Dakar (SODIDA) dotée d'un centre de services aux PME et s'adressant

également aux micro-entreprises (Programme MPE de l'ONUDI) ;

· Un Centre International du Commerce Extérieur

(CICES) assurant la promotion des exportations et se concentrant sur

l'organisation de la Foire de Dakar ;

· Des Centres de Gestion Agréés (CGA)

créés en 1995 sous la forme d'associations à but non

lucratif offrant aux M-PME un appui en matière fiscale (des abattements

sont prévus pour les adhérents) et d'autres services (suivi en

gestion et en organisation, formation en gestion) ;

· Une Agence de Promotion des Investissements (APIX)

absorbant une partie des missions de l'ancienne Fondation du Secteur

Privé ;

· Un Système de cofinancement des services

d'appui (EBAS) mis en oeuvre par la Commission Européenne pour tous

les pays ACP, géré depuis Abidjan et s'adressant en particulier

aux moyennes et grandes entreprises ;

· Un programme du BIT appelé GERME

visant à transférer aux formateurs des organismes d'appui aux PME

une méthodologie et des modules de formation à la création

et à la gestion d'entreprise, testés et rodés dans de

nombreux pays ;

· Un Projet d'appui aux petites entreprises

agroalimentaires évoluant dans le secteur informel mis en oeuvre

par la Coopération canadienne (ACDI) en relation avec l'Institut de

Technologie Alimentaire (ITA) ;

· Projet d'appui aux petites entreprises ONUDI

s'adressant aux petites entreprises et offrant un appui à la

création de groupements d'affaires (quelques entreprises se regroupent

pour mener des activités en commun), aux projets collectifs de ces

groupements (projets économiques - équipements, centrale

d'achat,...-, activités en commun - voyages d'études, prospection

commerciale, label...-, expertise collective - formation, étude de

marchés, ..), un appui institutionnel aux organisations

professionnelles, la défense des intérêts des PE dans le

cadre des réformes sur l'environnement des entreprises ;

· Des actions sectorielles et/ou ponctuelles

menées par des ONG ou des projets jouant un

rôle d'intermédiation entre des MPE et des prestataires avec des

actions d'accompagnement (promotion, études et suivi du marché) ;

exemple le PPCL (Programme de promotion des céréales locales),

financé par l'UE (2 millions d'euros) et géré par le

groupement Gret/Enda Graf jusqu'en fin 2001 ;

· Des chambres consulaires (chambres de commerce,

d'industrie et d'agriculture ; chambres des métiers) s'adressant aux

M-PME ;

· Des observatoires économiques

nationaux fournissant un service d'information dans le cadre des missions

de leur tutelle : Direction de l'Industrie pour le Réseau d'Informations

Industrielles (RNIIS), Observatoire du Ministère de l'Emploi et celui de

l'APIX, Réseau TPA et son relais national s'adressant aux PME et aux

micro-entreprises du secteur de l'artisanat ;

· Une fondation Trade Point mettant à la

disposition des entreprises des opportunités d'affaires et disposant

d'une banque de données économiques, financières,

juridiques, techniques et commerciales ; les petites entreprises informelles

représentent 70% de ses adhérents contre 10% pour les PME

exportatrices ;

· Un important dispositif d'appui centré

sur la recherche de satisfaction des besoins financiers des M-PME et comprenant

des lignes de crédit domiciliées auprès des banques et de

certaines Institutions de Micro Finance (IMF) d'une part, et des projets de

financement direct d'autre part ; à quoi s'ajoutent des fonds de

garantie ;

· Le lancement de la Foire Régionale de

Développement dont le but est de promouvoir, stimuler et attirer

l'attention sur le développement de l'entrepreneuriat

(amélioration du profil des entrepreneurs, accès au

crédit, promotion de l'innovation au sein des M-PME), etc.) ;

· Un projet de Plate-forme du Millénaire

à Diamniadio : il s'agit de l'aménagement d'un espace de

2620 hectares à 30 km de Dakar, dont les 80% sont destinés aux

activités industrielles, artisanales, commerciales et touristiques

contre 20 % pour l'habitat (concept de nouvelle ville) ; l'ambition du projet

est de

prendre en charge les questions d'accès au foncier, de

mobilité urbaine à Dakar,

d'accélération de la croissance économique

et de réduction de la pauvreté ;

· Un Programme d'assainissement des circuits de

commercialisation de la viande dans les centres urbains : un prototype de

boucheries, charcuteries et étals normalisés sera mis au point au

courant du mois d'août 2006, marquant ainsi le début de

réalisation du programme d'assainissement du marché de la viande

couvrant les cinq (5) ans à venir (construction de nouveaux abattoirs et

réhabilitation des anciens sur financement de la BAD pour un coût

de 1,4 milliard F CFA). Les deux types de boucheries prévus sont les

boucheries fixes et les boucheries ambulantes. Ils seront pilotés par

des professionnels et implantés en dehors des marchés

traditionnels (boucheries fixes) ; leur financement sera assuré par une

subvention de 80% de l'État et un autofinancement de 20%.

ii. Point de vue sur son fonctionnement

Un point de vue pertinent sur le fonctionnement et

l'efficacité du dispositif institutionnel actuel de prise en charge des

besoins des M-PME doit nécessairement résulter d'un audit des

différentes institutions et des différents programmes ou projets.

Une bonne partie de l'information (évaluation des performances) devrait

être disponible ; à défaut il serait utile de commanditer

des études spécifiques portant sur la question. Au regard de la

présente mission, ce travail n'est pas compris dans nos termes de

référence.

Néanmoins, il est permis de faire les constats suivants

en considération de ce qui est décrit en général

comme les faiblesses du dispositif institutionnel :

· globalement, les missions des organismes d'appui sont

définies de manière assez large par rapport aux moyens dont ils

disposent ;

· il existe dans certains cas des chevauchements, plusieurs

organismes faisant la même chose pour la même cible ;

· les entreprises ne sont pas toujours bien

informées sur les missions de ces organismes et sur leurs

procédures de fonctionnement16.

16 Cet état des lieux reprend totalement le

rapport du « Programme Sénégalo-Allemand Promotion de

l'Emploi des Jeunes en Milieu Urbain » du consultant Elimane FALL, 2006,

pp.9-13.

2. Mesures incitatives.

Au regard de l'état des lieux de la situation de

l'entrepreneuriat, nous convenons que des pans importants ont été

franchis au Sénégal du point de vue juridique et institutionnel.

Seulement l'environnement politique soumis à l'alternance au gré

des populations peut constituer une menace majeure pour la conservation des

acquis si chaque régime doit balayer par le revers de la main toute

avancée de son prédécesseur. Néanmoins pour

entrevoir davantage l'impact de l'entrepreneuriat dans la société

sénégalaise deux axes majeurs pourraient faire l'objet de domaine

d'intervention à savoir : promouvoir plus de culture entrepreneuriale et

faciliter l'accès au financement.

A. Développer la culture d'entreprise dans le

système éducatif.

Dans la loi d'orientation sur l'Éducation Nationale n°

91-22 du 16 février 1991, en ces dispositions générales,

notre pays fait le choix d'une école qui doit « préparer les

conditions d'un développement intégral, assumées par la

nation toute entière : elle a pour but de former des hommes et des

femmes capables de travailler efficacement à la construction du pays ;

elle porte l'intérêt particulier aux problèmes

économiques, sociaux et culturels rencontrées par le

Sénégal dans son effort de développement et elle garde un

souci constant de mettre les formations qu'elle dispense en relation avec ces

problèmes et leurs solutions ». C'est dire que les orientations et

les principes généraux qui portent la culture entrepreneuriale

sont bien compris de l'État, il ne reste qu'à les appliquer.

Tel que préciser dans l'état des lieux, il

existe presque en chaque établissement un cours sur l'entrepreneuriat,

et notre pays, tout récemment a manifesté sa volonté

d'harmoniser cette pléthore de curricula à travers l'adoption du

module du BIT, GERME (Gérer mieux son entreprise), par le

Ministère de l'enseignement technique et de la formation

professionnelle. Bonne initiative certes, mais toujours sentant les parfums

d'une improvisation à vocation optionnelle, ne faisant pas l'objet d'une

application sans appel de la part du système.

A cet égard, les mesures que nous voulons proposer vont

au-delà et s'inspirent de ce qui se fait dans d'autres cieux.

Déterminant essentiel des préférences en

matière de carrière, la culture contribue à

façonner les attitudes vis-à-vis de la prise de risques et de la

récompense. Comme le montrent de récents travaux de la Commission

européenne, le comportement des entrepreneurs peut varier

considérablement d'un pays à l'autre, et l'on sait que les

caractéristiques culturelles influent sur l'activité

entreprenariale. Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, par le

biais du système éducatif, pour favoriser l'esprit d'entreprise

et le comportement des entrepreneurs.

Il est désormais admis que, pour encourager l'esprit

d'entreprise, il importe de prendre en compte la dimension culturelle et que

l'enseignement et la formation constituent des moyens importants d'encourager

l'entrepreneuriat au sein des sociétés. Dans les pays

européens, il est de plus en plus admis que l'esprit d'entreprise

constitue une compétence essentielle à encourager et à

développer par le biais de l'enseignement et de la formation et par

l'apprentissage tout au long de la vie. Le projet BEST de la Commission

européenne, qui consiste à s'efforcer de recenser dans toute

l'Europe les meilleures initiatives visant à promouvoir l'enseignement

de la gestion d'entreprise à tous les niveaux des systèmes

éducatifs illustre cet intérêt.

Aux Pays-Bas, la création d'une commission

spéciale sur « l'entrepreneuriat et l'enseignement » (du

primaire à l'enseignement universitaire) vise à promouvoir des

projets pilotes et à recenser de bons exemples faciles à copier

par d'autres institutions éducatives.

Bien qu'aux États-Unis, la tradition de créer

des entreprises soit plus ancienne que dans les pays européens ou

asiatiques, et que la formation à l'entrepreneuriat y soit plus

largement répandue, il a fallu trente ans pour que l'entrepreneuriat

acquière ses lettres de noblesse aux yeux de la communauté

universitaire. Il y a quinze ans, seule une poignée

d'établissements dispensaient des cours dans ces domaines alors

qu'aujourd'hui, plus de mille cinq cent (1500) collèges et

universités proposent une forme ou une autre de formation à

l'entrepreneuriat - tendance qui s'est amorcée au début des

années 1990 et continue à se renforcer.

L'intérêt pour la formation à

l'entrepreneuriat s'est désormais propagé dans des

disciplines

non commerciales, chez les étudiants en ingénierie, sciences de

la vie et arts

libéraux. L'enseignement et la formation à

l'entrepreneuriat peuvent avoir exercé un double effet :

premièrement, avoir un impact considérable sur les performances

des entrepreneurs en les aidant à augmenter les chances de survie de

leur entreprise et, dans une moindre mesure, à en augmenter la

rentabilité.

Depuis la fin des années 70, les Etats-Unis et le

Royaume-Uni assurent divers types de formation à l'entrepreneuriat dans

les écoles primaires et secondaires. Or, malgré cette longue

tradition de formation à l'entrepreneuriat, aucun modèle unique

ne peut servir de référentiel, et l'on ne sait pas encore avec

certitude quelle est la meilleure façon d'inculquer l'esprit

d'entreprise. Les jeunes doivent-ils apprendre comment créer leur propre

entreprise, ou doit-on leur enseigner l'aptitude au changement, ou encore

d'autres caractéristiques propres aux entrepreneurs ?

Le Canada, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont opté

pour la première voie. On sensibilise les enfants à la

possibilité de faire carrière comme travailleur

indépendant et aux retombées positives de l'activité

entrepreneuriale. En ce qui concerne les expériences canadiennes: dans

les quatre provinces de l'Atlantique, par exemple, tous les étudiants

sont formés à l'entrepreneuriat. Tous ces programmes ont

été évalués puis améliorés

(Lundström et Stevenson, 2002). Ils privilégient un enseignement

fondé sur « l'apprentissage par l'action », qui permet aux