Mémoire professionnel

Master management multimédia Option art

numérique

Christel Morvan

La visualisation des informations

Le mode de transmission de l'information a beaucoup

changé depuis les débuts de l'histoire de la communication.

Durant l'antiquité, les connaissances et savoir-faire étaient

transmis majoritairement par la tradition orale et souvent, le savoir

était réservé aux élites et membres de certaines

écoles de pensée. Les pythagoriciens par exemple, partageaient

leur savoir uniquement de manière orale et secrète, les

initiés étant les seuls à pouvoir y accéder.

L'écriture a ensuite permis l'affranchissement du

support de la voix et du contact : les connaissances purent alors être

mémorisées, stockées et échangées. Mais

c'est seulement avec l'apparition de l'imprimerie que les livres, d'abord

supports de communication, vont devenir des véritables diffuseurs

d'information. Ce procédé a contribué à

démocratiser la connaissance lorsqu'auparavant seuls les clercs

étaient capables de maîtriser les techniques d'écriture et

la lecture des textes qui étaient en latin.

Cette révolution dans la transmission des informations

a provoqué un véritable changement de paradigme1 dans

tous les domaines. Alors que l'impression des textes de l'antiquité

permis une meilleure compréhension de l'histoire et de la philosophie,

l'Ymago mundi2 , entre autres, changea la vision de la

géographie.

Et ces nouvelles connaissances permirent à l'Europe de

se lancer dans des expéditions d'envergure mondiale. Dés lors,

les anciennes cartes devinrent rapidement obsolètes, la

découverte de nouvelles terres et la notion de distances

changèrent la représentation du monde.

Pour se repérer dans ce « nouveau monde », il

s'avéra rapidement nécessaire de le cartographier. Devant le

nombre croissant d'informations à représenter sur les cartes, les

signes conventionnels de la cartographie de simplifièrent. Mappemondes

et atlas vont voir le jour à cet époque, et la géographie

deviendra une science à part entière.

Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, le mode de

transmission de l'information a de nouveau changé. Les ordinateurs sont

devenues des outils de calcul, d'aide à la décision, et de

stockage perfectionnés. Internet a permis l'affranchissement des

contraintes spatiales et temporelles, et nous pouvons désormais

accéder rapidement à une quantité innombrable

d'information et de données.

A l'instar des cartographes de la renaissance contraints de

revoir la manière de représenter le monde, nous allons à

notre tour devoir cartographier le réseau foisonnant de données

et d'informations. Si à

1 Un paradigme, viens du grec ancien

ðáñÜäåéãìá /

paradeïgma qui signifie « modèle » ou «

exemple » ici, est une représentation, un modèle de vision

du monde.

2 Pierre d'Ailly, L'Ymago Mundi, imprimé en 1410,

est un ouvrage de 12 traités s'appuyant sur des auteurs tel

Ptolémée, Aristote ou encore Averroès. Il est

agrémenté d'une carte représentant la terre en un globe

divisé en plusieurs zones climatiques. Autre fait nouveau par rapport

aux cartes médiévales, Pierre D'Ailly place le nord en haut de la

carte.

l'époque l'enjeu était de se repérer dans

le monde réel, aujourd'hui l'enjeu est de s'orienter dans les

données pour nous repérer et améliorer la diffusion de

l'informations et des connaissances.

Nous évoluons aujourd'hui dans un monde où les

information sont de plus en plus omniprésente et surabondantes. Comment

les représenter quand celles-ci ne cessent d'augmenter en

quantité et en complexité? Quel système peut nous

permettre de synthétiser l'information, de la rendre plus lisible et

pertinente? L'image est-elle la solution?

Il y a à ces question des ébauches de

réponses techniques et théoriques mais prennent-elles vraiment en

compte tous les aspects et les enjeux de la représentation de

l'information?

Pour comprendre l'importance d'aborder la

représentation des informations sous un angle neuf, nous allons d'abord

analyser l'information en elle-même, en décryptant ses

mécanismes de fonctionnement dans un premier temps, puis en essayant de

cerner ses nouvelles modalités. Nous aborderons ensuite la notion

d'hyperinformation et ses conséquences.

Pour comprendre comment s'opère la transmission de

l'information et donc savoir comment la représenter au mieux, nous

étudierons de manière synthétique la question du langage.

Les mécanismes du langage vont nous permettre d'acquérir des

connaissances nécessaires pour transmettre les informations de

manière optimale. Nous allons ensuite étudier les

particularités inhérentes au langage visuel, qui vont nous

aiguiller sur les méthodes à employer pour produire des images

significatives. Dans cette partie, nous essayerons également de savoir

comment créer une image non influencée par une culture, et dont

l'utilisation serait donc universelle. Mais nous verrons par la suite qu'un tel

langage est impossible à réaliser : le langage universel est

irréalisable, qu'il soit visuel ou non.

Une fois cernés les enjeux et les techniques de

production d'une image, nous allons essayer de déterminer de quelle

manière visualiser les informations. Dans un premier temps, nous nous

confronterons à des exemples de visualisations, puis nous

élaborerons les modalités à suivre pour élaborer un

système visuel efficace. Enfin, nous déterminerons les contextes

d'application d'un tel système.

I La donnée et l'information

Depuis l'essor d'internet nous assistons à un profond

changement dans le mode de production et de transmission des connaissances.

Tout paraît plus rapide, accessible. Acquérir une information

aujourd'hui prend le temps qui est nécessaire pour accéder

à internet.

Si le résultat le plus éclatant d'un tel

changement est la démocratisation des informations et de la

connaissance, voir pour certain le début d'un

changement de conscience3, nous ne devons pas

omettre les aspects négatifs qui peuvent surgirent d'une telle abondance

d'informations.

Si nous ne maîtrisons pas le flot d'informations et de

données que nous recevons, nous risquons tout simplement la noyade.

Aujourd'hui, la masse d'informations circulant sur internet est estimée

à plus d'1,8 zettaoctets (1021 octets)4, et ce

chiffre est en croissance exponentielle.

Pour comprendre les enjeux et les risques de cette

surabondance, essayons dans un premier temps de comprendre les

mécanismes relatifs aux données et aux informations circulant sur

internet.

I - 1 Les mécanismes de l'information

Commençons par distinguer clairement donnée et

information pour mettre un terme à la confusion qui existe entre les

deux termes.

Définitions

S'il est important de faire le distinguo entre la

donnée et l'information c'est essentiellement parce que ces deux

éléments de la communication sont très liés, sans

être pour autant synonymes.

La donnée est la représentation - la plupart du

temps en valeur numérique - de quantités, d'objets, de faits, de

transactions, ou encore d'évènements. Elle symbolise une ou des

entités. C'est la description la plus basique et

élémentaire d'un objet en vue d'une interprétation, elle

n'a donc aucune valeur tant qu'elle n'est pas contextualisée et

interprétée.

L'information est une donnée avec un sens

associé, elle est donc la donnée interprétée.

Autrement dit c'est seulement une fois que la donnée est

interprétée, organisée, structurée qu'elle se

transforme en information et peut être porteuse d'un message. La

donnée est pour ainsi dire le lien entre l'objet et l'information.

Prenons un exemple concret : le chiffre 7 en soi ne signifie

pas grand chose, c'est seulement croisé avec d'autres données

qu'il deviendra une information : 7 jours, 7 personnes, 7 accidents...

Le mot information paraît clair pour la plupart,

pourtant en théorie de l'information il a un sens très

précis. C'est ce qui est neuf, inattendu. Une réponse attendue

à une question posée n'a pas valeur d'information. Par

3 Gérard Ayache dans son livre Homo sapiens 2.0,

introduction à une histoire naturelle de l'hyperinformation,

évoque ce changement de paradigme en ces termes : «

L'émergence, (...) de la notion d'information comme structure

fondamentale de l'univers, de la nature et de la vie ouvre des potentiels

considérables dans notre appréciation de la vie, de la conscience

et du développement humain dans son environnement naturel. »

4 Pronostique réalisé par le cabinet d'analyse IDC

en 2008, cf. article de Lucas Maerian, Digital universe and its impact

bigger than we thought, où sont explicités les critères et

techniques employées pour accéder à ce pronostique, et

sont décryptées les conséquences sur nos habitudes

internet.

exemple, si je demande le résultat d'un jet de

dé à six faces et que la réponse donnée est «

entre un et six », l'information est nulle puisque le résultat

n'aurait pu être différent.

Dés lors, l'information peut être mesurée

: elle est plus importante lorsque le nombre de questions nécessaires

pour dissiper tout ambigüité sur un évènement est

élevé. Précisons qu'il s'agit là de questions de

type binaire, c'est à dire ne laissant la possibilité qu'à

deux états (oui/non, vrai/faux, 0/1). La mesure de l'information se fait

donc en bit (binary digit).5

Il faut encore définir la connaissance, qui est un

ensemble d'informations sur un objet donné pouvant être

expérimentées, et le savoir, qui lui, désigne l'ensemble

des connaissances acquises par un individu.

En somme, l'information est primordiale dans le processus

d'acquisition des connaissances.

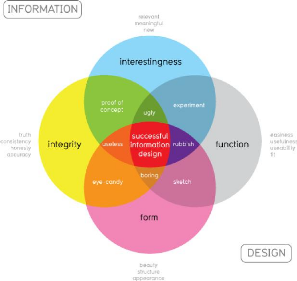

Illustration 1: schéma représentant la

hiérarchie de la compréhension de Davil McCandless

5 Cf. Jean-Marie Klinkenberg, Précis de

sémiotique générale, qui parle de l'information dans la

communication dans le chapitre 2.

Comment reçoit-on l'information?

Comme on l'a vu précédemment, notre rapport

à l'information a changé, nous sommes submergés par sa

masse. Mais d'où provient cette surabondance d'informations, comment la

reçoit t'on et surtout sous quelle forme se présente t'elle?

Contrairement à ce que la plupart des gens pensent,

l'information est partout. Elle peut provenir d'une publicité, du

téléphone, d'un mail, d'une carte, ou même d'une simple

réponse sur un forum. Elle peut se présenter aussi bien sous

forme de texte, de vidéo que de son.

Les Etats-Unis par exemple ont consommé (tous

médias confondus) à peu près 3,6 milliards de teraoctets

d'information en 2008, soit presque 12 heures d'information par jour et par

personne (contre 7,4 heures en 1980). Autant dire que dés que nous

sommes éveillés, nous sommes soumis à un flot

d'information continu.6

Mais concentrons-nous ici sur les supports numériques.

Que ce soit de la page commerciale au site journalistique,

tous les sites internet sont vecteurs d'information. Une page regroupe

d'ailleurs plusieurs informations diverses auquel nous accédons

simultanément, fait quasiment restreint aux usages numériques.

Sur internet, nous pouvons recevoir l'information

volontairement, suite à une recherche, ou involontairement, il s'agit

des informations qui nous sont transmises sans qu'on les ai

attendues7.

Par exemple, une recherche effectuée sur

Google nous donnera plusieurs informations, celles qui sont

susceptibles de répondre à nos questions, celles qui

répondent à nos questions mais sous une forme que nous ne voulons

pas avoir (une réponse trouvée sur un forum n'aura pas

forcément la même valeur informationnelle que celle trouvée

sur un site spécialisé), celles qui ne répondent pas du

tout aux questions, et enfin les « liens commerciaux » et

suggestions.

Autre exemple, sur une page Facebook lambda, nous

allons trouver plusieurs types d'informations. Les publicités, les

informations provenant de nos amis, les informations provenant des

applications, les données concernant notre propre profil, les

suggestions, les évènements, les invitations...

Mais notre cerveau est-il capable de traiter autant

d'informations en même temps?

Comment l'information est-elle produite?

La multiplicité des informations diffusées sur

internet et due à la nature

6 Voir l'article D'Hubert Guillaud, Combien d'informations

consommons nous? publié sur le site d'Internet actu, où

l'auteur met à disposition les détails de l'étude de Roger

Bohn sur la consommation des informations en 2009 aux Etats-Unis.

7 Ce principe est autrement appelé principe de

sérendipité.

du média : produire des informations n'a jamais

été aussi simple qu'à l'heure du numérique. Non

seulement internet offre l'instantanéité, la mobilité,

mais il permet surtout de faire disparaître les processus qui

étaient inhérents à l'écriture sur papier.

Les nouveaux outils numériques réduisent le

délai entre la production et la diffusion des informations. Poster un

billet de blog aujourd'hui prend le temps qu'il est nécessaire de taper

son texte et d'appuyer sur le bouton « envoyer ». Avant, l'acte

d'écriture avait quelque chose d'irréversible. Se tromper en

écrivant sur du papier ou en tapant à l'aide d'une machine

à écrire avait pour conséquence de déchirer le

papier et de recommencer à écrire depuis le début.

L'ordinateur permet l'erreur tout en offrant le pouvoir de défaire,

autrement dit de corriger les erreurs, d'ajouter du contenu, autant de

possibilité qui rendent l'écriture plus abordable.

Internet offre aussi la possibilité à tous de

publier, là où le support papier nécessite de trouver un

éditeur, un journal acceptant de publier l'information.

La production et la diffusion est devenue rapide et surtout

accessible à tous et à tout type d'information, de la plus riche

à la plus vide en passant par la plus controversée. Cela signifie

aussi que nous sommes tous potentiellement des producteurs d'information.

I - 2 Les modalités de l'information

aujourd'hui La forme de l'information

Pour mieux comprendre ce qui motive un internaute à

accéder à une information, nous devons commencer par comprendre

sous quelle forme il veut recevoir cette information.

Pour la plupart des utilisateurs d'internet, l'écrit

serait le meilleur moyen de communiquer des informations. Un sondage

réalisé par l'agence Webcopyplus8 en 2008 avance

même que plus de 63% des utilisateurs Internet considèrent

l'écrit comme le meilleur moyen de communiquer sur le Web. Mais

l'internaute consulte-t-il véritablement les contenus écrits?

Apparemment oui. Du moins dans certains cas. Si les

internautes lisent effectivement, il s'agit surtout de textes cours. Quand aux

textes plus longs, ils sont sujets à une lecture légère,

en priorité des titres et des mots-clef, les lectures plus profondes

sont rares et réservées aux utilisateurs cherchant

véritablement une information. Mais les textes longs sont souvent soit

laissés de côté soit survolés, les supports

numériques n'offrant pas encore un confort visuel nécessaire

à la lecture prolongée.

Pour ce qui est d'une information complexe ou longue,

l'utilisation d'autres médias que le texte est donc très souvent

favorisée.

8 Pour plus d'information, le site de Webcopyplus, où les

résultats de leurs études sont régulièrement mis en

ligne : http://www.webcopyplus.com/

En terme de plateforme, les médias sociaux sont

aujourd'hui largement privilégiés pour la communication et donc

le partage d'informations. Non seulement ils permettent le dialogue direct

entre utilisateurs, mais surtout une transmission et une production des

informations communautaires, autrement dit collaboratives. Sur les

médias sociaux, tout le monde est à la fois diffuseur et cible

potentielle d'un message.

L'utilisateur peut y recevoir son information directement

depuis les autres utilisateurs sans avoir à effectuer des recherches

interminables au préalable. Ce système, qui se rapproche de la

discussion traditionnelle par son instantanéité et par le type de

langage employé n'est cependant pas toujours le moyen le plus pertinent

pour avoir une information. La plupart des réponses sont erronées

ou ont bien peu de valeur. Mais le principal intérêt des

médias sociaux n'est pas tant de communiquer une information que de

discuter autour pour en obtenir divers points de vue.

Antony Mayfield9 qualifie les réseaux sociaux

selon cinq points :

· La participation: les internautes discutent entre eux et

partagent leurs avis, supprimant ainsi la barrière entre le public et

les médias.

· L'ouverture: le principe des médias sociaux est

basé sur l'échange. Tout le monde peut participer et

échanger des informations.

· La conversation: contrairement aux médias

traditionnels, les médias sociaux ne font pas que transmettre un

message, ils encouragent la discussion autour du message.

· La communauté: rassemble des groupes de personnes

ayant les mêmes centres d'intérêt

· L'interconnexion: les réseaux sociaux

récupèrent des informations provenant d'autres sites, et

renvoient l'information ailleurs. L'information se propage.

D'autre part, on peut distinguer plusieurs types de

médias sociaux par où transite l'information: Les réseaux

sociaux qui permettent à l'utilisateur de se connecter à son

réseau de connaissances pour partager des informations ou du contenu.

Les forums sont des véritables zones de discussion en

ligne, souvent centrées autour d'un thème spécifique. Ce

sont des outils puissants et populaires pour les communautés en

ligne.

Les blogs, qui sont moins axés sur la discussion,

permettent à l'utilisateur d'ajouter et d'éditer du contenu et

des informations sur luimême et son ou ses domaines

d'intérêt pour ensuite le diffuser aux autres utilisateurs. Les

blogs sont souvent écrits par des spécialistes ou des

passionnés d'un domaine en particulier. Ils ont donc par

définition un plus fort potentiel informationnel que les réseaux

sociaux ou les forums. Certains blogs d'ergonomie et de design rencontrent par

exemple beaucoup de succès

9Antony Mayfield met à disposition ses recherches sur les

médias sociaux dans son e-book intitulé What is social

media

http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf

dans les milieux professionnels auxquels ils sont

associés. Certaines entreprises possèdent même leurs

propres blogs afin de créer une communauté autour de leur

marque.

Les microblogs sont des blogs de format court. Le but des

microblogs, comme Twitter par exemple, est plus de

récupérer une information pour la diffuser à ses contacts

ou au public. L'utilisateur propage l'information.

Enfin10, le Wiki permet aux gens d'éditer

et d'ajouter du contenu ou de l'information sur un document commun ou une base

de donnée. L'exemple le plus connu de wiki est

Wikipédia.

Wikipedia est une encyclopédie collaborative.

Autrement dit, son contenu est entièrement produit par les utilisateurs.

Cette propriété a souvent été décriée

par les spécialistes de l'information à cause du fort nombre

d'erreurs trouvées sur les articles. En plus des informations

erronées propagées, on voit également apparaître des

actes de vandalisme. Les actes de vandalisme se traduisent par des informations

volontairement erronées, dans le but d'induire les utilisateurs en

erreur, des spams, ou encore des messages personnels laissés sur des

articles.

Malgré tout, Wikipedia reste une des

premières sources d'information sur internet, utilisée par les

étudiants, et même comme base de référence par

certains enseignants.

Michel Serres déclarera lui-même «Je suis

un enthousiaste de Wikipedia. On reproche à Wikipedia

de ne pas produire de l'info, mais les professeurs non plus n'en produisent

pas. Wikipedia est un transmetteur de savoir. Un passeur. Comme les

professeurs, comme les journalistes... Bien-sûr il y a des erreurs, mais

pas plus que dans l'encyclopédie Britanica. Le nombre d'erreurs

contenues dans les livres de la bibliothèque nationale de France est

gigantesque. Qui vérifie le contenu de ces ouvrages? Qui corrige les

erreurs? Sur Wikipedia, la vérité est rétablie

par des bénévoles anonymes et libres. Dans les journaux, les

erreurs se recyclent d'article en article.»11

Et l'avis de Michel Serres semble être plutôt

répandu sur internet. Les internautes ne veulent plus se fier qu'aux

experts, ils veulent avoir plusieurs avis, ils veulent avoir le contrôle

sur ce qu'ils lisent, pouvoir en évaluer la véracité. La

connaissance ne provient plus que des enseignants ou des élites, elle

est partagée entre les utilisateurs. Nous passons d'un système de

transmission des connaissances vertical à un système transversal

et complexe.

Pour résumer l'information aujourd'hui se traduit par:

· Un système de transmission transversal et

complexe.

10Il existe deux autres catégories de médias

sociaux, le podcast et les communautés de partage de contenu (comme

Flickr, Delicious, Deezer), que je n'ai pas

mentionné car ils concernent davantage l'échange de contenu que

d'information.

11 Extrait d'un texte de Michel Serres, de l'académie

française, publié par le Point du 21 juin 2007

· L'instantanéité et la facilité

de création et d'édition.

· Une abondance croissante due au grand nombre

d'émetteurs.

· Une variété dans la qualité des

informations.

Une crise de confiance

En réalité, il s'agit là d'une

véritable crise de confiance. Maintenant que l'internaute a accès

librement à un large panel de connaissances plus seulement

réservées aux élites, spécialistes ou journaliste,

il remet facilement l'information en doute. Dés lors, les informations

sont vérifiables, et les erreurs divulguées dans les journaux ne

passent plus inaperçues.

Un utilisateur de blog ira même jusqu'à dire

« Pour ma part, je n'achète plus le moindre journal tout simplement

parce que je n'ai plus aucune confiance en lui. C'est la même chose pour

la télévision, mais je ne dis pas qu'ils sont inutiles. On oublie

les nouveaux comportements qu'engendre le Web est que le consommateur ne

consomme que ce dont il a besoin. La télévision, la radio, la

presse écrite ne sont devenus que des blogs, des sites parmi les

millions d'autres, et le lecteur n'utilisera que le strict nécessaire.

Ce n'est pas en bloquant quelques titres prestigieux qu'on va décourager

le lecteur, car il sait pertinemment qu'il y aura toujours quelqu'un pour lui

donner l'info gratuitement»12.

Mais la crise de confiance que traverse l'information ne se

traduit pas seulement par de la méfiance et du scepticisme. Le scandale

engendré par Wikikeals en est un symbole.

Wikileaks est un site mettant à disposition

des documents, des analyses gouvernementales et sociétales. Mais le but

avoué du site est aussi de divulguer les fuites d'information. Cette

démarche a pour but d'apporter de la transparence journalistique et

gouvernementale là ou le secret existe. De cette manière,

plusieurs affaires ont été portées publiques, la plus

connue à ce jour reste l'affaire Irak War Logs13. Si

ce n'est pas la première fois qu'un scandale gouvernemental est

révélé au grand jour, c'est en tout cas la première

fois qu'un site dédié à l'information fait tellement de

bruit parmi le public et les gouvernements.

Pour Olivier Cimelière, cela s'explique par un

phénomène en pleine croissance, la défiance sociale :

« Si l'onde de choc de WikiLeaks n'en finit pas aujourd'hui de se

propager, c'est avant tout parce qu'elle intervient dans un contexte

sociétal encore plus délétère qu'auparavant

où la récusation des élites et les méfiances envers

les pouvoirs sont devenus le métronome

12Extrait du billet Une étude montrant

l'étendue de la crise du journalisme paru dans le blog Maniac

Geek en 2010

13Le 23 octobre 2010, WikiLeaks a mis en ligne 391 832

documents secrets sur l'Irak, portant sur une période du 1er

janvier 2004 au 31 décembre 2009, et révélant, notamment,

que la guerre avait fait environ 110 000 morts pour cette période, dont

66 000 civils, et indiquant que les troupes américaines auraient

livré plusieurs milliers d'Irakiens à des centres de

détention pratiquant la torture.

presque systématique d'une frange importante de la

société civile. »14

L'internaute doute, il estime qu'on lui doit l'information,

et fait de moins en moins confiance à l'état ou aux experts, qui,

sous couvert de leur statut, peuvent faire croire tout et n'importe quoi au

public lambda. Il a besoin de voir s'exprimer une plus grande part de la

population, d'avoir des avis divers, de prendre connaissance des affaires qui

l'intéressent par le biais de multiples points de vue, et donc de

multiples intervenants. Il ne se contente plus de l'avis du spécialiste,

il désire des informations plus brutes et moins

synthétisées, venant des témoins, passionnés

d'actualité, journalistes amateurs et autres figures d'habitude mises en

retrait par le journalisme plus traditionnel.

Ce phénomène se cristallise justement par le

succès des modèles comme Wikipedia, les modèles

dits de crowdsourcing.

Le crowdsourcing, littéralement traduit

«approvisionnement par la foule, ou par un grand nombre de personnes»

est un travail effectué collectivement, approvisionné par

plusieurs personnes, majoritairement par le grand public. Ce système est

représentatif des nouveaux modes de distribution de l'information,

puisqu'il permet à chacun de devenir producteur de contenu. Si

wikipédia et son encyclopédie collaborative en est

l'exemple le plus connu, le modèle se répand. Jeff

Howe15 nous explique que maintenant, les chaînes de

télévision américaines cherchent de plus en plus à

diffuser les programmes basés sur des productions vidéos

d'amateurs.

Ce qui fait le succès du crowdsourcing, c'est

dans un premier temps le faible cout de la formule, mais aussi le fait de tirer

des ressources d'un nombre important de gens, ce qui permet de

récupérer et d'analyser une plus large gamme de connaissances et

d'expériences, autrement dit, il s'agit de tirer partie de

l'intelligence collective.

En journalisme, le crowdsourcing est aussi

utilisé pour collecter des informations: les sites comme

ushahidi16 proposent ainsi à n'importe quel

utilisateur de rapporter son information, de recenser des

évènements. Ainsi, sur cette plateforme, suite à la

catastrophe d'Haiti, plus de 3 500 évènements auraient

étés recensés.

Mais si ce modèle est populaire, c'est aussi parce

qu'il permet à tout le monde d'avoir le droit d'expression. Le site

ipaidabribe17 - littéralement je paie un pot de vin

- propose de lutter contre la corruption en Inde en invitant ses utilisateurs

à dénoncer ces actes. Jusqu'ici, 3011 rapports on

été enregistrés sur le site. Autrement dit, le

crowdsourcing permet dans certains cas de lutter contre la censure et

le travestissement des informations. Il contribue aussi à éviter

le contrôle des médias et des images.

L'internaute participe donc. Mais un internaute engagé

ne fait pas que

14 Extrait de l'article d'Olivier Cimelière,

Wikileaks : que penser après la colère et la fureur

médiatique?

15 Jeff Howe nous explique la montée et les enjeux du

crowdsourcing dans un article paru sur le site de WIRED, The Rise

of Crowdsourcing, paru en 2006.

16 Voir le site http://www.ushahidi.com/

17 Voir le site http://ipaidabribe.com/

participer, il veux aussi accéder aux sources de

l'information, il veut analyser lui-même et tirer ses propres

conclusion.

La libération des données

Dans quelles mesures avoir toute l'information? Tous les

points de vue, même ceux semblant les plus insignifiants? Comment

être sur que les informations que l'on nous donnes sont complètes

et fiables? En accédant à la source de l'information : la

donnée.

Aujourd'hui, ce que veut l'internaute, c'est avoir

accès aux données brutes, qui auparavant étaient

réservées aux spécialistes. Cette tendance de «

l'open data », littéralement la donnée ouverte est justement

née de la perte de confiance de l'internaute face aux médias

détenteurs de l'information, élites et gouvernements.

En 2006, le Gardian'technology, dans un article

intitulé Give us back our crown jewels, appelle les

gouvernements à rendre leurs données publiques18.

Selon le journal, les études réalisées pour collecter ces

données doivent appartenir au public puisqu'elles sont entre autre

financées par les taxes. Contre-coup de cet appel : certains

gouvernements ont finalement rendu leurs données accessibles. Les

Etats-Unis mettent en place un site sur lequel ils rendent certaines de leurs

données accessibles, DataGov, encourageant les autres gouvernements

à faire de même. Finalement, ouvrir les données d'un pays

s'avère augmenter - ou restaurer - la confiance des gens en celui-ci.

Après avoir essuyé des scandales sur la gestion de sa

trésorerie par exemple, le Royaume-Uni décide de rendre

accessible la base de données de sa trésorerie,

Coins19.

Les gouvernements aujourd'hui ont une pression qui les incite

à publier leur données brutes. Ce qui était encore

confidentiel il y a quelques années est maintenant à la

portée du grand public. Pour Simon Rogers, journaliste au Guardian,

« ce qu'il faut comprendre c'est que les gouvernants n'ont rien à

perdre. Aux USA, au Royaume Uni, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, le

monde ne s'est pas écroulé parce que les données

gouvernementales ont été rendues publiques ! Cela a tout

simplement rendu les choses plus ouvertes et plus transparentes à une

époque où on ne fait plus confiance aux politiciens, on ne fait

plus confiance à la politique. Vous voulez qu'on vous fasse confiance ?

Il faut être ouvert. Rendre ses données publiques c'est essentiel

pour cela, il faut le faire dans un format pratique pour encourager les gens

à s'investir. »20

Les données publiques se qualifient selon 4

critères : ce sont des données collectées par des

organismes publics, non-nominatives, c'est à dire

18 Pour soutenir cette demande, un site est mis à

disposition des internautes :

freeyourdata.org,

actuellement toujours disponible.

19 Coins est actuellement disponible sur le site

Data.gov, site sur lequel le gouvernement

américain met à disposition ses propres bases des données

ainsi que celles provenant d'autres pays.

20 Extrait de l'entretient avec Simon Rogers publié sur

l'Atelier des Médias par Ziad Maalouf le 12 Novembre 2010.

qu'elles n'appartiennent pas à un individu en

particulier, et elles ne relèvent ni de la vie privée, ni de la

sécurité. Autant dire que par leur nature intrinsèque, ces

données sont faites pour être partagées. Mais si certains

gouvernements pratiquent la libération des données, ceux-ci

restent malgré tout minoritaires. En août 2010, seul 7 pays se

sont engagés à rendre leur données publiques en mettant en

place des plateformes locales, régionales et nationales.

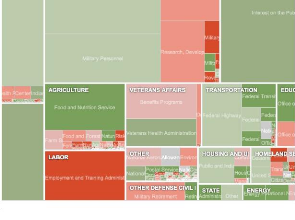

Illustration 2:

Car il ne faut pas confondre données publiques et

données ouvertes. Les données ouvertes ne concernent pas

forcément des documents publiques, en revanche, ce sont des

données partagées et libérées, c'est à dire

autorisées à la modification et la manipulation.

Pour comprendre exactement ce qui caractérise une

donnée ouverte et les attributs qu'elles doivent prendre, le groupe de

travail « open Government Data »21 définira en 2007

les huit principes d'accessibilité aux données :

· Elles doivent être complètes, exception

faite de celles relevant de la sécurité ou de la vie

privée.

· Primaires, c'est à dire relevées

à la source. Elles ne doivent par conséquent pas être

synthétisées, interprétées, agrées, ou

modifiées. Ce sont des données brutes, sous leur forme la plus

rudimentaire.

· Opportunes, c'est à dire publiées au moment

où elles sont pertinentes et actuelles, où elles ont de la

valeur.

21 Voir le site :

opengovdata.org

· Accessibles à tous.

· Exploitables par ordinateur ou lisibles par des

machines (sous une forme permettant le traitement automatisé). Les

formats de fichiers préconisés en ce sens sont le .csv et le

.xls.

· Non discriminatoires.

· Non propriétaires.

· Libres de droit.

En prenant en compte ces propriétés, le W3C

déterminera en 2009 les principaux avantages de la donnée ouverte

: transparence, participation, collaboration, inclusion,

interopérabilité, innovations, efficience,

économies.22

Par ses fonctionnalités, la données ouverte

rassure les utilisateurs et inspire confiance. Non seulement il s'agit d'avoir

accès aux sources de l'information qui étaient auparavant tenues

secrètes ou en tout cas inaccessible au grand public, mais c'est aussi

son caractère non traité qui enthousiasme le plus les gens.

Rappelons que la donnée n'est ni synthétisée, ni

interprétée.23 Pour le public, cela signifie donc que

la donnée est objective, transparente. Aucun risque de corruption, de

travestissement des informations, ni d'erreur journalistique.

En ayant accès à la donnée brute,

l'utilisateur peut accéder à toutes les parts et donc à

n'importe quelle part de l'information. Cela signifie qu'il peut

connaître des données qui l'intéressent personnellement ou

qui auraient pu paraître inintéressantes aux yeux du journaliste,

les chiffres les plus précis, dans leurs détails. Autrement dit,

il est en relation directe avec la donnée, sans intermédiaire.

L'autre avantage de la donnée ouverte est de pouvoir

faire participer le grand public en mettant en place des applications

collaboratives et évoluant en temps réel.

La libération des données s'étend

maintenant à d'autres domaines que la politique, ces domaines

d'application sont divers et variés. Il peut s'agir de statistiques sur

des usages domestiques, d'évènements

météorologiques, de rapports scientifiques.

Dans son dossier sur la réutilisation des informations

publiques au service de l'innovation et de la proximité sorti en 2010,

la FING propose une liste de données partageables avec les citoyens

concernant la ville24 :

· La description du territoire

· L'occupation des

ressources et

(cartes, cadastre...) des capacités (voirie,

bâtiments,

|

|

22 Voir le rapport du W3C sur les enjeux de la donnée

ouverte :

http://www.w3.org/TR/govdata/

23 Se reporter à la définition de la donnée

vue précédemment p. 3

24 La réutilisation des informations publiques au

service de l'innovation et de la proximité : une démarche

à destination des territoires publié en février 2010

est disponible sur le réseau social de la FING. Voir

reseaufing.org

· Des fonds documentaires (études,

réglementation, statistiques...)

· Les données de la décision publique

(projets, enquêtes, délibérations, subventions...)

· Le fonctionnement des réseaux urbains (eau,

énergie, transports, logistique, télécoms...)

· La localisation et les horaires d'ouverture des

services et des commerces

espaces, parkings...)

· Des mesures (environnement, trafic...)

· Des événements (culture, sports...)

· Des informations touristiques, culturelles, des

données d'archives

· Les flux urbains (circulation...)

· Des données de surveillance...

I - 3 Vers une hyperinformation

Les nouvelles modalités de partage et de diffusion des

données et des informations nous ouvrent de nouvelles perspectives. Mais

il faut aussi prendre en compte l'impact qu'elles ont sur la manière

dont les utilisateurs captent l'information, la comprennent, la lisent.

Les limites de la donnée brute

La libération des données permet aux

utilisateurs d'avoir accès à une masse incroyable d'information.

Mais la donnée ouverte est-elle vraiment pertinente?

Une des caractéristiques de la donnée

ouverte25 est son état primaire : elle doit être brute,

rudimentaire, et son format doit pouvoir être traité et

automatisé par ordinateur. Autrement dit, la donnée ouverte se

présente sous forme de tableurs, de fichiers exploitables par la

machine. Visuellement, il s'agit de listes de chiffres, de mots, non

agrées, et complets. La donnée la plus importante et la plus

insignifiante sont au même niveau, et se lisent donc de la même

manière.

Si un des objectifs premier de la donnée ouverte est

l'accessibilité à tous, dans les faits, le principe n'est pas

tout à fait exact : en effet comment l'utilisateur lambda peut

réellement comprendre de la donnée brute? Comme nous l'avons vu

précédemment, la donnée ne devient de l'information qu'au

moment où elle est interprétée. Hors seul un

spécialiste est réellement en mesure d'appréhender la

donnée dans le cadre d'un sujet précis.

25 Op. cité

Illustration 3: Extrait d'une feuille de données

brutes disponible sur le site datablog du guardian, Swine flu data in the UK:

see how bad cases are where you live

De la même manière, la plupart des données

brutes utilisent un jargon élitiste, que seul certaines personnes sont

en mesure de comprendre. Ajoutons à cela l'aspect complexe de la

donnée ouverte26 : il est avéré qu'un masse de

données trop importantes et représentées par des chiffres,

de manière linéaire, ne peux que décourager la plupart des

utilisateurs. Un tableau de chiffres ne permet pas de « se

représenter » les choses, à moins de procéder

à une analyse longue et minutieuse. Pour que la donnée ait un

sens, elle doit nécessairement être interprétée.

Le processus de transformation de la donnée en

information est compliqué, long, et demande la plupart du temps un

minimum de connaissances et de pré-acquis. Il faut commencer comprendre

ces données, les agréer, autrement dit les classer,

reconnaître les plus pertinentes et les plus significatives, et les

contextualiser.

Tout le monde ne peux pas capter de l'information à

partir des données brutes : il est donc essentiel que quelqu'un se

charge de les interpréter en amont.

Là encore, la donnée ouverte atteint ses

limites. Un de ses avantages premier et la raison pour laquelle elle a un tel

succès est son caractère objectif. Seulement, au moment où

on interprète la donnée, autrement dit au

26 Un fichier de données brutes est souvent imposant et

complexe puisqu'une des propriétés de la donnée brute est

d'être complète, autrement dit, tous les chiffres, du plus

important au plus insignifiant doivent être indiqués.

moment où on la comprend, elle perd cette

caractéristique et devient forcément subjective. Ce qui signifie

que la donnée ne peux rester objective que si elle n'est pas comprise,

ou qu'elle ne transporte aucune information.

La donnée brute, par sa difficulté de lecture et

d'appréhension, peut donc nuire à l'information, voir même

décourager les utilisateurs dans leur recherche d'information. Pour

autant, la libération des données est une bonne chose, et les

utilisateurs doivent avoir la possibilités d'accéder aux sources

de l'information. Certains utilisateurs vont même jusqu'à

exploiter la donnée brute dans des applications. Mais pour

véhiculer de l'information au plus grand nombre, les données

doivent être traitées.

Mais la libération des données a un impact plus

global sur les usages du web. Car du coup, c'est un nombre incroyable de

données qui nous sont rendues accessibles. « Il y a encore un an,

on militait pour accéder aux données et aujourd'hui on croule

sous les données que nous recevons »27, affirme Simon

Rogers.

« Etant donné l'abondance des données que

ce soit dans les réseaux sociaux, les blogs, les forums, il est

impossible pour une seule personne de trouver la meilleure information(...).

Aujourd'hui, on ne l'utilise qu'avec d'immenses bases de données qui

restent inaccessibles pour les profanes que nous sommes. Mais peut-être

que dans le futur, on apprendra à créer des modèles concis

de cette masse d'information à la manière d'un moteur de

recherche, mais qui serait guidé par une analyse humaine

»28.

De la densité et de la complexité

Crowdsourcing, réseaux sociaux, données

ouvertes sont autant de caractéristiques du flux d'information

aujourd'hui. Et la multiplicité de ses canaux de diffusion contribuent

à densifier l'importance du flux de manière exponentielle...

Aujourd'hui, la quantité de données et

d'informations qui nous parviennent devient étouffante. Entre les

informations que nous cherchons, celles que nous subissons, il devient presque

impossible de garder la tête « hors de l'océan de

l'information ». L'utilisateur se noie au milieu de ces informations, si

bien qu'il ne trouve pas la bonne, se perd, est dérouté dans sa

recherche. La surabondance de l'information nuit aussi à la

concentration : à trop solliciter l'utilisateur, son attention finit par

se disperser.

Le signal, autrement dit l'information utile, est

dégradé par les informations non pertinentes, que l'on appelle le

bruit. Chercher une information précise noyée dans le bruit

généré par les milliards d'informations co-existante sur

internet revient de plus en plus à chercher une aiguille dans une botte

de foin.

Guillaume Champeau, chercheur à la FING, confie son

expérience : « A l'arrivée de RSS, je me suis

abonné à des centaines de flux jusqu'à être

27 Déclaration de Simon Rogers dans son interview sur

l'atelier des médias, op. cité

28 Extrait du billet Une étude montrant

l'étendue de la crise du journalisme paru dans le blog Maniac

Geek en 2010

submergé : quels flux lire ? quelles informations lire

au sein de chaque flux ? » 29

Et l'augmentation du nombre d'informations n'est pas

prête de décélérer : rappelons que chacun peut

être producteur d'information et que n'importe quelle information peut

être produite : de l'humeur d'un utilisateur au rapport d'un

scientifique.

Il devient alors primordial d'organiser ce flux, même si

cela ne réduit pas pour autant sa densité, comme l'expliquent

Jannis Kallinikos et JoséCarlos Mariátegui : « La

croissance de la quantité d'information exige des outils qui permettent

de la gérer. Les moteurs de recherche sont aujourd'hui indispensables

pour ?organiser l'information globale», comme le dit la devise de Google ;

ils offrent une aide précieuse pour s'orienter dans la déroutante

matrice de données et d'images qui peuplent l'infospace de la vie

contemporaine. Pourtant, même si cela peut sembler contre-intuitif, le

fait d'ordonner et de gérer l'information n'en réduit pas la

quantité mais au contraire l'augmente. Car l'organisation des

données est en elle-même de l'information - au sens strict, une

mise en forme. »30

La surabondance de l'information crée du bruit, c'est

à dire des informations indésirables ou dénuées de

sens, mais elle crée aussi de la redondance : une information est

diffusée sur internet une fois, puis elle est reprise,

déformée, rediffusée et redistribuée (c'est le

principe du tweet). Une étude de l'Université de Columbia The

state of the news media 200631 démontre par exemple

qu'en une journée Google News offre aux internautes 14.000 articles,

mais qu'ils recouvrent en réalité 24 sujets.

Cette redondance créée des

détériorations dans l'information et perpétue les erreurs,

les producteurs de l'information, du bloggeur au journaliste, étant de

moins en moins enclins à faire des enquêtes pas eux-mêmes

pour privilégier la requête sur les moteurs de recherche. Ils

recyclent plus souvent les informations qu'ils ne les créent, et bien

souvent n'en vérifient ni la source ni la véracité. Et si

une information erronée apparaît en masse sur internet, alors elle

devient véridique aux yeux de l'utilisateur qui ne vérifie pas

non plus la véracité de l'information, devenant en quelque sorte

une « opinion universellement partagée ».

Nous sommes donc dans une ère de

l'hyperinformation32. Mais le flux de l'information n'est pas

seulement dense, il est aussi complexe.

En théorie de l'information, la complexité se

défini une abondance de choses simples. Autrement dit un système

d'éléments simples. Par exemple, un texte est complexe lorsqu'il

contient un nombre important d'informations. La complexité s'observe le

plus souvent lorsque les relations entre les différents

éléments sont si nombreuses qu'il devient difficile

d'appréhender

29 Extrait de l'article de Guillaume Champeau de l'UPFing06 :

les réseaux sociaux

30 Voir l'article de Jannis Kallinikos et José-Carlos

Mariátegui, la société de l'hyperinformation,

disponible en ligne sur le site de TELOS

31 Voir le site

stateofthemedia.org

32 Terme inventé par Gérad Ayache dans son livre

Homo Sapiens 2.0, vers une société de

l'hyperinformation, op. Cité.

l'objet dans son ensemble.

Le flux d'information, de par la quantité de

réseaux qui le composent, est donc de nature complexe.

Illustration 4: Visualisation de Jon Schulls

représentant la complexité des informations émises sur un

blog

Hubert Guillaud nous explique que la transmission de

l'information est un exemple représentatif de complexité: «

Il y a quelques années, en rédigeant sa thèse, Manuel Lima

a créé un outil permettant de visualiser comment l'information se

répand à travers les blogs : Blogviz, qui a suscité

l'intérêt de nombreux chercheurs. C'est cette recherche sur la

nature de la blogosphère qui a conduit Lima à s'intéresser

plus avant aux structures fondamentales des réseaux, et à

créer Visual Complexity. Ce site est un

véritable catalogue illustré des systèmes

complexes existant «à l'ère de

l'interconnectabilité infinie», un bestiaire de tous les types

de réseaux existant dans notre univers. »33

Dans le flux de l'information, la complexité se traduit

par la multitude des réseaux et des émetteurs, des typologies et

des niveaux d'informations. L'information se qualifie selon ces

propriétés, mais elle est également liée à

d'autres informations en fonction de ces propriétés. La connexion

entre les informations et multiple et complexe. L'utilisateur doit donc

gérer cette complexité.

Aujourd'hui, les moteurs de recherche et les bases de

données tels quels ne permettent pas une telle gestion, j'ai

moi-même fait l'expérience de cette limite au moment où

j'ai entré « travestissement de l'information » sur

Google... Il devient de plus en plus difficile de trouver une

information précise au milieu de cette complexité.

Pour dompter le flux de l'information, il va donc falloir

créer des nouveaux systèmes pour se repérer, naviguer en

son sein, afin que la complexité et la densité ne soient plus un

frein à l'information.

Une nouvelle lecture de l'information

La manière dont sont diffusées les informations

est aussi en train de changer la manière dont on la reçoit et on

la cherche. Les capacités du média qu'est internet nous ont peu

à peu amené à une nouvelle manière de lire, mais

aussi à une nouvelle manière d'appréhender

l'information.

La densité et la complexité du flux nous

poussent à « consommer » plusieurs informations à la

fois, à surfer d'une information à l'autre en suivant les liens

hypertexte qui nous sont proposés, et rester statique, attentif à

une information à la fois devient de plus en plus difficile.

« Auparavant, me plonger dans un livre ou dans un long

article ne me posait aucun problème. Mon esprit était

happé par la narration ou par la construction de l'argumentation, et je

passais des heures à me laisser porter par de longs morceaux de prose.

Ce n'est plus que rarement le cas. Désormais, ma concentration commence

à s'effilocher au bout de deux ou trois pages. Je m'agite, je perds le

fil, je cherche autre chose à faire. J'ai l'impression d'être

toujours en train de forcer mon cerveau rétif à revenir au texte.

La lecture profonde, qui était auparavant naturelle, est devenue une

lutte ». Déclare Nicolas Carr dans son article sur les nouveaux

paradigmes de la lecture34.

Internet aurait donc changé notre manière de

penser l'information. Ce changement de paradigme, le théoricien des

médias Marshall McLuhan le prédisait déjà dans les

années 6035 en faisait remarquer que les média ne

sont

33 Voir l'article d'Hubert Guillaud, Embrasser la

complexité, disponible sur le site internetactu

34 Voir l'article de Nicolas Carr : Est-ce que Google nous

rend idiots?

35 Cf. l'essai de Marshall McLuhan, Pour comprendre

les média : les prolongements technologiques de l'homme sorti en

1964.

pas uniquement un canal passif d'information. Selon lui, ils

fournissent les bases de la réflexion et modèlent

également le processus de la pensée.

Ainsi, le média qu'est internet nous a habitué

à recevoir, de manière volontaire ou non, un flux d'informations

complexe et rapide, et cela a un eu impact sur nos habitudes de

réflexion, notre manière de penser l'information.

Avant internet, pour avoir des informations,il fallait

nécessairement lire des ouvrages, se concentrer pendant plusieurs heures

sur un texte : obtenir des informations relevait d'un processus relativement

lent. Et si ces textes peuvent renvoyer à d'autres par leur

bibliographie ou leurs notes de bas de page, le passage d'un livre à

l'autre n'est pas immédiat et instantané.

Aujourd'hui, l'internaute glane les informations, il saute de

lien en lien, tout doit être rapide, instantané, efficace,

accessible. Il supporte mal les textes longs et ses capacités de

concentration sont érodées. Il ne lit plus de manière

horizontale, sa lecture est segmentée, inspirée par les pratiques

héritées du MEMEX36

Par ses particularités, Internet a défini des

nouveaux codes de lectures et d'apprentissage.

II Le langage et l'image

Les possibilités d'internet et des plateformes

numériques ont modifié la nature même du flux de

l'information. De nouvelles modalités sont apparues, et de nouveaux

besoins de la part de l'utilisateur. Mais pour l'instant, nos outils pour

naviguer au sein du flux de l'information ne prennent pas en compte ce

changement de paradigme. Hors, « la nature et la configuration des message

dépendent des appareils qui le transmettent »37.

Autrement dit, si nous n'adaptons pas nos outils pour mieux nous repérer

et mieux représenter l'information, alors celle-ci risque de baisser en

pertinence et en accessibilité. Internet nous offre de nouvelles

possibilités, mais nous devons nous y adapter pour exploiter au maximum

les potentialités de transmission que ce média nous offre. Car

une multitude d'informations ne sert à rien si on ne peut les

assimiler.

Mais alors, comment transmettre de l'information?

36 Le MEMEX est un ordinateur analogique théorique

décrit par le scientifique Vannevar Bush dans l'article As We May

Think publié en 1945 dans la revue The Atlantic Monthly.

Il est a posé les fondations de l'hypertexte à l'origine du World

Wide Web.

37 Le canal de la communication est constitué d'une triple

dépendance : il dépend du stimuli, et donc du support qui va

permettre la transmission du message, des caractéristiques de l'appareil

qui les a émis, et de ses caractéristiques. La nature et les

caractéristiques d'un message dépendent donc de ces appareils

transmetteurs. Cf. Précis de sémiotique

générale, de Jean-Marie Klinkerberg, 1997.

II - 1 Les mécanismes du langage

Pour cerner ce qui est nécessaire à une bonne

transmission de l'information, revenons à l'origine de la transmission :

le langage. Le langage est un outil pour transmettre un message, une

information. Il permet de véhiculer le message d'une personne à

une autre. Pour bien restituer l'information, la maîtrise du langage est

donc nécessaire.

Généralités

Le langage est quelque chose qui nous semble naturel et

inné, il nous sert à communiquer des messages, informations,

idées. Mais bien que celuici semble être une chose intuitive, les

mécanismes qui la composent sont nombreux et complexes, régis par

des règles encrés en nous de manière inconsciente.

Si le mot « langage » nous renvoie d'emblée

au langage verbal, n'oublions pas qu'il existe un nombre incalculable de

langages. Citons par exemple le langage écrit, le langage visuel,

gestuel. Mais aussi d'autres types de langages, comme le langage des fleurs, le

langage des pictogrammes, celui des vêtements, le langage

architectural... Dés qu'il y a communication, il y a langage.

On peut donc aussi parler de langages machine, puisqu'elles

communiquent entre elles.

Comprendre le fonctionnement du langage est nécessaire

pour savoir de quelle manière bien communiquer une information, savoir

sur quels éléments porter une attention plus particulière,

maîtriser ceux capables de lui nuire et de l'avantager.

En schématisant les mécanismes de la communication,

on peut distinguer six grand facteurs qui le constituent :

1. L'émetteur, instance théorique,

2. et le destinataire, sont les deux facteurs sur lesquels se

base la communication.

3. Le message est l'idée qui doit être transmise,

ou communiquée, de l'émetteur au destinataire.

4. Le contexte qui donne un sens au message.

5. Le code, qui doit être commun à

l'émetteur et au récepteur. La langue par exemple est un code.

6. Et enfin le canal, par où transite l'information.

Illustration 5: Réadaptation du schéma de la

communication de Jakobson

Mais si ce schéma38 résume bien en

mettant en valeur les divers éléments en présence, la

nature et les relations entre ces divers instances sont loin d'être

uniques et singulières.

L'émetteur, instance théorique39,

peut être une personne ou une chose, c'est ce qui est à l'origine

de la transmission, et donc, ce qui véhicule un message. Le message est

émis de manière involontaire par l'objet, mais cela peut aussi

être le cas d'une personne : on peut par exemple transmettre son

stress.

De plus, un message peut être transmis par plusieurs

émetteurs en même temps, le cas d'un journal est flagrant : le

message véhiculé par un article provient du journaliste, du

rédacteur, du maquettiste, etc... L'émetteur n'est donc pas

forcément une entité simple, mais peut être la

réunion de plusieurs entités.

Le message est aussi influencé par l'émetteur :

par exemple le crédit accordé à un auteur aura une

influence sur la véracité perçue du message.

En résumé, l'émetteur peut être

volontaire ou involontaire, unique ou multiple et plus ou moins influent.

Le destinataire peut, comme l'émetteur, être une

personne ou un objet : il est possible de recevoir une information d'un objet

ou d'une machine, tout comme il est possible qu'un objet et une machine

communiquent entre eux40, de la même manière, un humain

peut communiquer avec une machine. Le destinataire peut être lui aussi

unique ou multiple(dans de cas d'une communication de diffusion), et peut ne

pas être en contact direct avec le message, c'est à dire le

recevoir bien après sa production.

38 Ce schéma est inspiré de celui de Roman

Jakobson, présent dans tous les livres scolaires, il décrit de

manière simple les processus de communication.

39 L'émetteur est une instance théoriques puisque :

il n'est pas forcément humain. Par exemple, une machine peut

émettre un message. Autre exemple : dans le cas du langage

vestimentaire, la manière dont une personne sera habillée nous

communique des informations sur cette dernière. Cf.

Précis de sémiotique générale, op.

cité.

40 Lorsqu'une machine lit un code barre par exemple, on peut

parler de communication entre un objet et une machine.

Le destinataire et l'émetteur sont

inter-dépendants. Ainsi, l'émetteur adaptera son message en

fonction du destinataire qu'il suppose avoir devant lui, adaptera son langage,

voir utilisera un code différent. Le message sera également

différent suivant que l'émetteur envisagera le destinataire comme

une personne en particulier ou s'il s'adresse à toute personne dans la

capacité de recevoir le message.

Le destinataire peut donc être un individu ou un objet,

unique ou multiple, distinct ou plural, et a toujours une forte influence sur

la forme du message, le canal et le code utilisés.

Connaître la nature du destinataire est donc la

première chose à faire lorsque l'on veut transmettre un message :

tous les autres facteurs de la communication doivent s'y adapter pour que le

message soit retranscrit de la meilleure manière possible à

commencer par le référent.

Le référent ou contexte est ce à propos

de quoi on communique. Pour que l'émetteur et le destinataire se

comprennent, ils doivent faire appelle aux mêmes référents.

Par exemple, si l'émetteur parle d'une pomme, il fait appel à

divers référents tels fruit, nourriture, rond, etc... Le

destinataire pour qui la pomme fait appel aux mêmes

référents visualisera la pomme de la même manière

que l'émetteur. Si encore l'émetteur montrera une image de pomme,

alors dans sa forme, elle fera référence au fruit, mais seulement

si le destinataire reconnaît en l'image la référence de

l'objet.

Il est essentiel de bien spécifier le contexte

employé lors de la diffusion d'un message puisqu'il peut prendre une

signification complètement différente suivant ce contexte. Par

exemple le dessin d'une vache n'aura pas le même signification s'il se

retrouve chez un boucher, sur un panneau de la route ou sur un

abécédaire.

Le message en soi ne peut être considéré

comme un facteur, mais plutôt comme à la fois le mobile de la

communication et la somme des autres facteurs. Pour Jean-Marie Klinkenberg,

« le message c'est au fond une portion de référent

transformée par un code et dans lequel se noue l'interaction des

partenaires de la communication, ce qui la rend transmissible par un canal

»41.

On peut en tous cas distinguer six grandes fonctions au

message.

1. La fonction émotive ou expressive, qui est

centrée sur l'émetteur. Ce type de message met en évidence

la condition de l'émetteur au moment où il le produit. Un cri de

douleur ou le grésillement d'une ampoule sur le point de tomber en panne

sont des exemples de messages à fonction expressive.

2. La fonction conative ou impérative est

centrée sur le destinataire. Un message à fonction conative

cherche à avoir une influence sur le destinataire, que ça soit en

motivant une action de sa part, en cherchant à modifier ses actes ou ses

connaissances. Une recette de cuisine, un ordre, ou un cours de

géographie sont à fonction conative.

41 Voir Précis de sémiotique

générale p. 53, op cité.

3. La fonction référentielle est centrée

sur le référent. Le message est orienté vers le sujet. Un

panneau « chutes de pierres » est par exemple

référentiel. Cette fonction est vouée à

diffusée une information objective.

4. La fonction phatique ou de contact est centrée sur

le canal. Elle ne véhicule pas, à proprement parler,

d'information. Elle vise soit à créer ou à conserver le

contact entre l'émetteur et le destinataire. Le « Allo? »

d'introduction dans une communication téléphonique est un message

de ce type.

5. La fonction métasémiotique est

centrée sur le code. C'est l'utilisation du langage pour parler du

langage. Les définitions du dictionnaire sont un parfait exemple de

métasémiotique.

6. La fonction poétique ou rhétorique est

centrée sur le message luimême. C'est la manière dont le

message est formulé qui compte. Un jeu de mot par exemple est un message

à fonction poétique ou rhétorique. Cette fonction ne

s'applique pas qu'à la langue. Un pas de danse par exemple a fonction

poétique : il s'agit de détourner la fonction primaire du pas,

aller d'un point A à un point B, pour transmettre un message.

Mais ces fonctions ne doivent pas être

considérées comme fixes et rigides : la frontière entre

celles-ci est souvent confuses. La plupart du temps, le message transporte une

information. Hors, véhiculer une information revient en quelque sorte

à modifier les connaissances du destinataire, ce qui renvoie à la

fonction conative.

On peut donc dire que plusieurs fonctions existent dans une

communication.

La multiplicité des codes et des canaux de

diffusion

Les deux autres facteurs importants de la communication sont

le canal et le code. La diffusion sur support numérique implique de

maîtriser ceux-ci de manière plus particulière et

spécifique.

Le canal est le moyen physique par lequel le message est

transmis. Le langage peut ainsi avoir divers canaux possible, oral, visuel,

auditif... Ces canaux ont chacun leur typologie, et certains sont à

privilégier par rapport à d'autres suivant le message qui doit

être transmis.

Le canal est défini par trois facteurs :

· il dépend des stimuli, c'est à dire de

la nature des ondes transmises (ondes sonores, électriques, lumineuses,

etc...), et donc du support qui va permettre cette transmission (comme l'air

qui est le support des ondes sonores).

· De la nature de l'appareil émetteur (la bouche,

le corps, etc...)

· De la nature de l'appareil récepteur (les yeux,

les oreilles, etc...) La puissance du canal dépend donc directement des

capacité d'émission

mais aussi de réception, autrement dit de la vitesse

et la faculté de traitement des stimulus.

Les canaux énumérés

précédemment sont des canaux dits naturels, c'est à dire

présents chez l'homme. Mais quand deux individus sont

éloignés, il peuvent tout de même communiquer en utilisant

des intermédiaires, c'est à dire des canaux artificiels de

communication, comme le téléphone, le télégramme,

ou l'ordinateur : ce sont des interfaces physiques. Ces canaux peuvent aussi

servir à la conservation de l'information, autrement dit à la

mémorisation (le livre est donc un canal de communication

artificiel).

Certains canaux sont ainsi plus puissants que d'autres : par

exemple, le canal auditif permet de traiter peu d'informations à la

fois. La plupart du temps, la transmission par le son s'effectue de

manière linéaire, une information après l'autre : elle

dépend du temps. Le canal visuel, quant à lui, permet le

traitement simultané d'un nombre important d'informations, il

dépend de l'espace. Ecouter les informations à la radio et les

lires dans un journal admettent des modalités de lectures totalement

différentes : dans le premier cas il faut écouter toutes les

informations avant d'atteindre celle qui nous intéresse, alors que dans

le deuxième cas, on peut aller directement à l'information cette

dernière.

Pour qu'un message soit émis correctement, il faut

donc prendre en compte de la force du canal, mais aussi de la

disponibilité des appareils qui vont recevoir le message et la

viabilité du support de transmission. En cas de dysfonctionnement d'une

des composantes du canal, les informations transitant le long du canal risquent

d'être détériorées. Ces facteurs de

dysfonctionnement se nomment le bruit. Dans le cas d'une transmission par le

canal auditif, si des hauts-parleurs sont défectueux, alors il y a

dysfonctionnement de l'appareil émetteur, si le message est émis

dans un environnement bruyant, c'est un dysfonctionnement du support de

transmission, et enfin si le destinataire est mal-entendant, alors il s'agit

d'un dysfonctionnement de l'appareil récepteur.

Le code est un ensemble de règles permettant

d'attribuer une signification particulière aux éléments du

messages qui sont transmis. Autrement dit, le code permet de traduire les

stimulus (les ondes transmises par le canal de la communication, vu plus haut)

en éléments porteurs de sens, suivant une convention bien

précise.

Si le canal définit comment le message sera transmit,

alors le code définit comment il sera transmit.

Pour que la communication se fasse, émetteur et

destinataire doivent disposer du même code. Dans les langages machine

c'est le cas : pour que deux programmes puissent communiquer entre eux, ils

doivent forcément disposer du même code. Mais entre humains, les

codes utilisés ne sont pas forcément les mêmes, ils varient

souvent d'une personne à l'autre, de la même manière que le

référent.

Les exemples de codes sont aussi variés que le sont

les exemples de langage : il y a le code de la route, le code pénal les

codes gestuels, les codes

vestimentaires, les codes gestuels, le code du morse, etc...

Mais l'emploi du code et du canal dans la communication ne

s'arrête pas à une relation simple et linéaire : ils

s'entrelacent, co-existent, se répètent, le soutiennent et

interagissent entre eux. Dans une conversation, il est fréquent de voir

plusieurs codes co-exister, l'usage de la parole étant par exemple

souvent appuyé par des gestes. De même, un dialogue peut utiliser

à la fois des codes linguistiques et sociaux.

Le message est souvent diffusé plusieurs fois en

même temps, avec différents codes et différents canaux,

c'est ce qu'on appelle la redondance.

Il existe plusieurs types de redondance :

· l'intracodique, qui utilise plusieurs fois le même

code.

· l'intercodique, lorsque des codes différents sont

employés.

· celle utilisant le même canal.

· celles sur un canal différent.

Pour éviter qu'un message ne soit

détérioré par du bruit, le message peut être

répété sur d'autres canaux, en utilisant la redondance.

Dans certains lieus par exemple, le feu du passage piéton est

indiqué à la fois de manière visuelle et sonore. Pour

autant, pour un non-voyant, il n'y a pas redondance puisque celui-ci ne peut

apercevoir que l'information qui transite par le canal auditif.

Mais la redondance n'existe pas seulement pour palier eux

éventuels problèmes de bruit. Elle est là aussi pour

appuyer le message et le rendre plus évident. Certains objets par

exemple communiquent leurs fonctions sur différents canaux

simultanément, et avec des codes différents. C'est le cas des

pièces de monnaie : on les reconnaît à la fois par le biais

du canal visuel, dans la forme, la taille, la couleur, le dessin, et les

indications écrites, puis par le canal sensoriel, dans la froideur du

métal, les reliefs, le poids.

Le passage du code d'un canal à un autre impose une

phase de transformation. Il ne faut pas oublier que la nature du canal impose

un champ d'action imposé : on ne peut transmettre un son par le canal

auditif. Le code doit donc être adapté. Cette adaptation se nomme

le transcodage. Le transcodage permet d'adapter facilement un code aux

variations qu'imposent le destinataire, ou encore de le cas où le canal

deviendrait défectueux. Le cas de l'écriture en braille est un

parfait exemple de transcodage : il s'agit en effet d'adapter l'écriture

du canal visuel au canal du toucher. Le transcodage désigne aussi le

fait de faire passer un message sur un canal artificiel, sur un ordinateur par

exemple.

Le transcodage permet d'utiliser les canaux de manière

optimale et de relever le niveau de redondance des énoncés. Cela

signifie que pour faire passer un message, l'émetteur peut utiliser

à volonté un canal plutôt qu'un autre. Un automobiliste par

exemple, peut signaler sa présence aussi bien par un coup de phare que

par un coup de klaxon.

Comme dans le cas de la pièce de monnaie, on observe

aussi que le transcodage peut être utilisé pour passer d'un code

à un autre code sur un

même canal. Pour en revenir aux canaux artificiels, le

passage d'un code informatique à un autre est aussi une forme de

transcodage.

Le transcodage permet également de transmettre un

message avec un objectif différent : le passage de la transmission orale

- qui permet seulement un échange entre des partenaires en contact -

à l'écrit permet non seulement de mémoriser l'information,

mais aussi de continuer à la transmettre même si l'émetteur

du message n'est plus présent. L'imprimerie a justement permis

d'augmenter les performances de cette technique, en la rendant encore plus

rapide, plus efficace, et surtout plus accessible.

Le canal peut donc être employé de

manière multiple pour transmettre un message, mais il peut aussi

être employé dans les deux sens. La plupart du temps, la

communication ne se limite pas à envoyer un message à un

destinataire. L'orateur observe la réaction de son auditoire et adapte

son discours en fonction de cette dernière. C'est ce qu'on appelle le

feed-back. Cela signifie qu'au moment même où le

destinataire reçoit un message il en transmet un autre, et a donc une

influence indirecte sur la nature même du message.

Le signe

Pour communiquer un message, nous utilisons des signes. Le

signe est le substitut d'un objet ou d'une chose, permettant de les

désigner, de les manipuler en leur absence. Le signe est donc

différent de la chose et n'a pas le mêmes propriétés

: la différence entre une lampe et l'image d'une lampe est que cette

dernière ne peut éclairer, l'image d'une poule ne peut pondre des

oeufs, etc...

En conséquence, le signe induit une distance : c'est

une représentation, une abstraction. Il peut se présenter sous la

forme d'une une image, d'un mot, etc... Un chèque par exemple est un

signe puisqu'il est le substitut de l'argent liquide qu'il représente.

De la même manière, le billet de banque est un signe puisqu'il est

le substitut des biens que l'on peut obtenir avec. Le signe est donc une

instance immatérielle, abstraite, qui remplace des objets.

Le signe permet donc, de par sa nature, de communiquer sur des

choses dont on a pas l'expérience directe. Une carte peut bien

représenter des pays que l'on a jamais visité, tout comme une

photographie d'ailleurs. Il est aussi possible d'utiliser des signes pour

représenter des objets irréels, qu'il s'agisse de pensées,

de sensations, ou bien de créatures imaginaires.

Le signe nous permet donc de manipuler plusieurs

réalités différentes de la même manière, car

c'est grâce à la substitution qu'il opère que l'on peut

transmettre toutes sortes d'idées sur un même code et un

même canal de communication.

Mais pour faire le lien entre le signe et l'objet auquel il

renvoie, il faut utiliser et connaître des codes. Les codes

établissent les correspondances entre l'objet et son substitut : en

confrontant le signe avec un objet déjà connu, autrement dit en

établissant une comparaison, on peut se représenter le signe

mentalement. C'est à dire faire le parallèle avec son

équivalent en

tant qu'objet ou chose. Le code donne donc son statut au

signe.

Pour comprendre à quoi un signe fait

référence, il est donc nécessaire d'établir

diverses comparaisons.

En faisant ce lien, nous établissons les

réalités qui nous entourent. Le signe ne nous sert alors plus

seulement de substitut : il sert aussi à nous représenter les

choses dans leur ensemble, à structurer et catégoriser le monde.

Les comparaisons nous permettent ainsi de déterminer des échelles

sur lesquelles les signes vont ensuite se positionner : lorsque l'on parle de

hauteur, on implique les notions de haut et de bas.

Pour expliquer ce phénomène, Umberto

Ecco42 nous propose un exemple d la vie de tous les jours. Il s'agit

d'un patient qui va voir un médecin. Ce patient explique qu'il souffre

d'un « mal au ventre ». L'état « mal » suppose en

lui-même qu'il existe un état « non mal » tout comme

l'emploi du mot « ventre » suppose qu'on puisse « avoir mal

» à autre chose.

Les échelles crées par le biais des signes nous

servent à situer les diverses sollicitations qui nous viennent de notre

entourage, et aussi de les retranscrire.

Sans ces échelles, il serait impossible de

décrire ce qui nous entoure. Par exemple il est facile de savoir

à quoi renvoie la couleur rouge, mais en soi, le rouge n'est qu'une

longueur d'onde. C'est en attribuant un signe particulier (le mot « rouge

») à cette longueur d'onde qu'elle devient une couleur. L'emploi du

signe « rouge » renvoie alors directement à sa correspondance

dans la réalité. Dans la nature, de telles subdivisions

n'existent pas. C'est par cette attribution que nous découpons la

réalité en « unités discrètes ».

Séparées les unes des autres, les unités sont plus faciles

à distinguer et donc à désigner.

Les échelles sont communes à une culture,

autrement dit, elles renvoient à des conventions collectives. Le signe

« rouge » représentera la même chose pour quiconque

utilisera ces mêmes conventions : elles sont donc nécessaires

à la communication. On peut donc dire que le découpage de

l'univers n'est pas arrêté : il dépend à la fois des

connaissances, d'une culture, et des valeurs utilitaires définies par

celles-ci43.

Il existe des conventions explicites, c'est à dire

où la correspondance entre le signe et ce à quoi il renvoie est

clairement et préalablement établi (comme c'est le cas pour le

rouge). Et des conventions implicites, c'est à dire où les

règles de correspondances ne sont pas écrites mais inscrites de

manière inconsciente dans notre cerveau. Ce sont les habitudes qui

forgent ces dernières. Par exemple, le chant du coq présuppose

que le soleil est, ou est en train de se lever.

Les conventions explicites sont déterminées par

ce que l'on appelle la

42 Cet exemple est tiré du livre d'Umberto Ecco,

Le Signe, histoire et analyse d'un concept, paru pour la

première fois en 1971, dans lequel il explique les nombreuses

théories de la signification et du signe.