|

UNIVERSITE D'ABOMEY CALAVI

(UAC)

+++++&+++++

FACULTE DES LETTRES, ARTS ET SCIENCES

HUMAINES

(FLASH)

-=-=-=-=-@-=-=-=-=-

DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE-ANTHROPOLOGIE

(DS-A)

*******0********

LE FESTIVAL DU DANXOME : ENJEUX ET DEFIS POUR LA

COMMUNE D'ABOMEY DANS LE CONTEXTE DE LA DECENTRALISATION

SUJET

Présenté et soutenu

par : Devant le

Jury composé de

Anicet Nondoté LAO

Présidente : Mme Elisabeth FOURN

Membre : M. D. Hyppolyte AMOUZOUNVI

Rapporteur : M. David Godonou HOUINSA

Note: 16/20

Mention : Très Bien

Date de soutenance : 22 décembre

2008

Année académique

2007-2008

SOMMAIRE

SOMMAIRE................................................................................2

DEDICACE.................................................................................4

REMERCIEMENTS......................................................................5

LISTE DES

SIGLES ET ACRONYMES

.............................................6

RESUME

DU

TRAVAIL.................................................................7

INTRODUCTION.........................................................................8

I-CADRES

THEORIQUE, PRATIQUE ET METHODOLOGIQUE DE LA

RECHERCHE.......................................................................11

1- Problématique de la

recherche.....................................................12

2- Etat de la

question.....................................................................17

3- Place de la fête dans le

développement.............................................20

4- Clarification

conceptuelle...........................................................22

5-Démarche

méthodologique............................................................33

II-

PRESENTATION ET ANALYSE DES

RESULTATS.........................44

1-Utilité de l'Organisation du Festival de

Danxomè................................45

2- Impacts du festival sur la

commune...............................................48

3-Les limites du

festival..................................................................61

4- Matrice de diagnostic

stratégique...................................................63

5- Les défis et

suggestions...............................................................67

CONCLUSION.............................................................................72

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

75

ANNEXES

79

TABLE DES MATIERES

88

DEDICACE

Je dédie ce mémoire à

· Feu mon père Paul AGOSSOU LAO,

qui de son vivant m'a toujours donné le goût du travail bien

fait ;

· Victorine FANOU, ma mère, qui

jour et nuit ne cesse de penser à mon avenir, reçois ici ma

profonde gratitude ;

· Guillaume FANOU, mon oncle, qui n'a

jamais cessé de m'encourager, merci pour ton soutien moral ;

· Mes frères et soeurs Léonardine,

Fulgence, Pulcherie qui m'ont toujours apporté de

réconfort dans les dures épreuves ;

· Eustache LAO, mon fils et sa

mère Nadine BRAHI ;

· Hubertine HOUNSOU, ma chère

amie, reçois ici ma reconnaissance pour ton soutien ;

REMERCIEMENT

Ce mémoire est le fruit de la combinaison des efforts

de certaines personnes que nous tenons à remercier. Ce soutien tant

moral qu'intellectuel s'est manifesté de diverses manières et

à maintes occasions. Il s'agit de :

· Dr. David Godonou HOUINSA, mon

maître de mémoire qui a suivi ce travail malgré ses

multiples occupations;

· Dr. Albert TINGBE AZALOU, qui à

travers un entretien m'a donné la piste à suivre pour la

réalisation de ce mémoire et tous les professeurs du

Département de Sociologie-Anthropologie qui ont contribué

à ma formation ;

· M. Gabin DJIMASSE, Directeur de

l'Office du Tourisme d'Abomey et Régions, qui n'a ménagé

aucun effort pour mettre les informations à ma disposition ;

· M. Benjamin A. BADOU, chef service

Artisanat, Tourisme et Hôtellerie à la DDCAT/ZOU ;

· M. Bertin A. KPAKPA,

Socio-anthropologue, coordonnateur adjoint du festival pour les documents mis

à ma disposition ;

· Toutes les autorités de la mairie et toute la

population d'Abomey ;

· Tous les membres des familles LAO, FANOU,

YAHOUEDEOU, HOUNSOU et AKPASSONOU;

· M. Roch BAH et sa famille pour leur

soutien ;

· Abel SODOHOUE pour son aide lors de

l'enquête ;

· Tous mes amis, Thierry, Ghaffar, Hervé,

Siméon, Roland, Alain, Raymond, Samson et tous

les autres qui n'ont pas été cités mais que je remercie du

fond du coeur pour leurs soutiens combien multiples et variés.

SIGLES ET ACRONYMES

DDCAT : Direction Départementale

de la Culture de l'Artisanat et du Tourisme

GTZ : Organisme Allemand de la

Coopération Technique

INJEPS : Institut National de la

Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport

INSAE : Institut National de

la Statistique et de l'Analyse Economique

MDS : Matrice de

Diagnostic Stratégique

OMT : Organisation

Mondiale du Tourisme

OSC : Organisation de la

Société Civile

OT : Office du

Tourisme d'Abomey et Région

PADECOM : Programme d'Appui au

Développement des Communes

PDC : Plan de

Développement Communal

PDM :

Partenariat pour le Développement Municipal

UNESCO : Organisation des Nations

Unies pour l'Education, la Science et la Culture

RESUME DU TRAVAIL

La décentralisation fait aujourd'hui obligation aux

Communes de s'ingénier dans des solutions de l'auto-développement

durable de toutes les composantes d'une localité. De ce fait, les

élus locaux, premiers responsables de ce développement sont

astreints de tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif. C'est la raison

d'être du festival du Danxomè initié par l'autorité

communale d'Abomey, capitale historique du Bénin aux atouts culturels et

touristiques indéniables. Et il parait important à nos yeux

d'appréhender l'utilité de ce festival dans la

problématique du développement de cette Commune.

La méthode raisonnée a été d'une

grande utilité dans la conduite de cette étude. Elle nous a

permis d'identifier différentes catégories d'acteurs directs et

indirects du festival. La méthode d'investigation a retenu un guide

d'entretien et un questionnaire, appliqués à un

échantillon de 108 acteurs. Ces outils ont permis de collecter diverses

informations dont les résultats se présentent de la

manière suivante :

- le festival du Danxomè permet la revalorisation et la

réaffirmation de l'identité culturelle fon ;

- le festival permet le développement du secteur

touristique qui est une source substantielle de revenus pour les ménages

et pour la Commune ;

- le festival offre un cadre de retrouvailles et de

rapprochement des filles et fils d'Abomey en leur redonnant le sentiment

d'appartenir à une même sphère culturelle mais n'a

pas encore réussi à conduire à leur union;

- la revalorisation du patrimoine culturel à Abomey

constitue un élément important dans le renforcement de la

coopération décentralisée ;

- plusieurs défis restent à relever pour une

meilleure contribution du festival au développement de la Commune.

Ces résultats révèlent l'utilité

du festival dans la problématique de l'auto- développement de la

commune d'Abomey et les défis à relever pour sa meilleure

contribution à ce développement.

Mots clés :

Décentralisation, Revalorisation du patrimoine culturel,

Tourisme, Auto-développement

INTRODUCTION

Avec l'avènement de la démocratie en 1990 et

toujours dans l'optique de renforcer la gestion du pouvoir par le peuple, le

Bénin gère depuis l'organisation en janvier 1993 des Etats

Généraux de l'administration territoriale, un processus de

décentralisation. Ce processus est entré dans sa phase active par

l'organisation en décembre 2002 et janvier 2003 des premières

élections communales et municipales.

Ainsi, le 21ème siècle consacre la refondation

de l'Etat béninois qui devient un Etat décentralisé,

porteur des élus locaux sur la scène politique nationale.

L'option béninoise est d'opérer une décentralisation

intégrale d'un seul niveau qui a abouti à la création de

77 Communes de plein exercice dont trois (3) à statut particulier.

Dans ce contexte, les élus locaux sont de

véritables pionniers de la promotion de la démocratie à la

base et du développement local. Qu'ils dirigent une Commune "riche ou

pauvre", ils ont la lourde responsabilité de relever le défi de

l'auto-développement de leur localité. Maintes stratégies

sont, à cet effet, mises en oeuvre pour l'accomplissement de cette

tâche. Ainsi, depuis quelques années, on assiste à un

développement important des manifestations culturelles et artistiques

organisées le plus souvent sur l'initiative des élus locaux et

des collectivités locales avec parfois le soutien de l'Etat ou de

donateurs publics ou privés, nationaux ou internationaux.

Ces festivals connaissent beaucoup de succès

auprès des populations locales. Ils sont une occasion exceptionnelle

pour une communauté de se retrouver et de «vivre son

patrimoine » et dans certains cas de fédérer plusieurs

communautés autour d'un patrimoine commun. Ils sont aussi des

catalyseurs d'une fierté retrouvée et permettent de redonner aux

populations une confiance dans leurs valeurs culturelles, fortement

valorisées par la présence d'un public varié

réunissant aussi bien des connaisseurs que des touristes. C'est dans

cette perspective que s'inscrit l'organisation du festival du Danxomè,

une rencontre annuelle des filles et fils du plateau du Danxomè pour

revaloriser et vendre leurs richesses culturelles. L'idée d'une telle

rencontre avait été traduite sous différentes approches

dans les différents programmes de plusieurs candidats à la mairie

d'Abomey. L'autorité communale en a fait une réalité et le

Festival du Danxomè est considéré comme une réponse

positive aux multiples défis de l'auto-développement de la

Commune.

Ce sont donc les véritables enjeux et les

multiples défis de ce festival dans le cadre de la

décentralisation dans cette Commune qui feront l'objet de la

présente étude. En d'autres termes, elle permettra d'inventorier

la contribution de cette manifestation culturelle au développement

d'Abomey en cette ère de décentralisation. La première

partie de ce travail sera consacrée aux cadres théorique,

pratique et méthodologique de la recherche et la seconde partie mettra

en exergue dans les résultats qui y seront analysés.

CADRES THEORIQUE, PRATIQUE ET METHODOLOGIQUE DE

LA RECHERCHE

1- PROBLÉMATIQUE

1.1- Problème

Après l'indépendance en 1960, les

découpages territoriaux intérieurs ont repris les

délimitations coloniales : cercles, subdivisions, cantons etc.

Jusqu'en 1972, ce système a fonctionné sur la base d'une

déconcentration sur le plan technique qui accompagnait une

centralisation encore présente et pesante avec des services centraux

basés à Cotonou et à Porto-Novo relayés par les

annexes hors de ces deux villes.

Les multiples crises socio-politiques intervenues

après l'indépendance ont conduit le pays, en 1972, à la

révolution. Ainsi, un nouveau découpage territorial fut

réalisé en 1977: la province (ancien département)

dirigé par un préfet, le district (ancienne

sous-préfecture) dirigé par un chef district, la Commune (urbaine

et rurale) dirigée par le maire, le village représenté par

un délégué. Quoi qu'il en soit, on ne pouvait parler de la

décentralisation, au sens propre du terme, dans la mesure où le

vrai pouvoir décisionnel continuait d'appartenir au sommet. Le

délégué et le maire avaient des rôles purement

administratifs sans portée politique. Cette centralisation du pouvoir

dans les mains de l'Etat constituait une entrave au développement du

pays en général et des localités en particulier car le

peuple n'est pas concrètement associé à la gestion de la

chose publique. Ce système ne permettait pas à l'Etat

d'appréhender les profondes aspirations des populations et les

véritables problèmes auxquels elles sont confrontées. Si

des progrès furent accomplis dans les domaines de la santé, de

l'éducation primaire, de l'encadrement et de l'équipement

agricole dès le début des années 80, les performances

économiques furent moins satisfaisantes. La crise économique

galopante devient généralisée. La pression des

revendications et la fragilisation du pouvoir aboutirent à

l'organisation en février 1990, de la Conférence des Forces Vives

de la Nation. Plusieurs décisions ont été prises notamment

l'adoption d'un régime économique libéral et le

multipartisme intégral appelé "le renouveau

démocratique ", mode de gouvernement où le peuple

détient la souveraineté. ABRAHAM Lincoln le définira comme

« le gouvernement du peuple par le peuple et pour le

peuple ».

Il fut également décidé d'entamer une

reforme institutionnelle de décentralisation intégrée dans

la nouvelle constitution adoptée par référendum et

promulguée en décembre 1990. Les intérêts et enjeux

de la décentralisation étaient tels qu'une décennie de

travail difficile fut nécessaire aux gouvernements successifs pour

mettre en place cette reforme. Annoncées de multiples fois et

reportées à maintes reprises en raison des stratégies

électorales, les premières élections communales et

municipales eurent enfin lieu le 15 décembre 2002 et 19 janvier 2003

avec un taux de participation se situant entre 70% et 75% (Lalanne, 2004).

La décentralisation, gage de la promotion de la

démocratie à la base et du développement local, devient

alors effective suivie de l'installation des maires. Elle permettra de

responsabiliser les collectivités locales dans la production et le

développement de l'économie locale. Elle est la pierre d'angle

qui astreint l'autorité élue d'une collectivité locale

à ingénier, aux fins de la survie de sa communauté la

conception du développement la plus durable et de la

matérialiser par ses propres moyens. Outre l'aide de l'Etat, chaque

Commune est tenue de réfléchir, de chercher et de

découvrir les voies et moyens pour amorcer son développement

socio-économique réel et durable. Les collectivités

locales mettent à cet effet, toutes leurs richesses, toutes leurs

ressources, qu'elles soient culturelles, historiques, agricoles,

infrastructurelles... au service de l'économie communale.

Dans cette logique, la Commune d'Abomey, capitale historique

du Bénin, qui n'a pas à l'instar d'autres régions du

Bénin, le privilège d'appartenir à un pôle de

concentration industrielle ou commerciale, ni le privilège d'être

une région de concentration des capitaux de l'Etat, ne peut, à

l'orée de la décentralisation, se prévaloir que de ses

richesses historiques, culturelles, artistiques et touristiques comme seules

valeurs économiquement monnayables pour son développement. Vu que

le tourisme occupe aujourd'hui une place importante dans le rang des

activités génératrices de revenus au Bénin. Le

tourisme plus qu'une activité de découverte et de distraction est

devenu une industrie. L'industrie touristique avec son expansion depuis le

siècle dernier a été identifiée comme facteur

susceptible de contribuer à la réduction de la pauvreté au

regard des devises qu'elle génère.

En effet, selon les statistiques de la Direction du

Développement Touristique, le Bénin a connu 111000 touristes en

1994 pour une recette de 13,134 milliards de FCFA. Cette recette a plus que

doublé sur une décennie et les devises touristiques sont

passées à 27 milliards de FCFA en 2004 pour 173500

touristes1(*). Ces chiffres

ont évolué et ont atteint 35 milliards de FCFA comme recette

touristique nationales pour 185000 touristes en 2007. Or, bien que disposant

d'un immense patrimoine historique et touristique constitué de cultes,

rythmes, chants et danses, chorégraphies, palais, musée ... de

même que les institutions du royaume et leurs rituels respectifs, la

Commune d'Abomey a longtemps connu un taux de fréquentation touristique

relativement faible. Cet état de choses, résultat de la

dégradation et de la non conservation des différents sites

touristiques, ne permet pas l'amélioration des conditions de vie des

artisans, artistes, agriculteurs, restaurateurs, etc. et leurs ménages

(soit environ 75% de la population active) ni la création de nouveaux

emplois et participe de ce fait à l'accroissement de la pauvreté

des populations. Il s'en suit qu'à l'ère de la

décentralisation, la réhabilitation du patrimoine culturel et

cultuel d'Abomey par le biais du Festival du Danxomè s'avère

indispensable. Cela permettra la réduction de la pauvreté des

populations dans cette Commune. Aussi, la valorisation du patrimoine culturel

d'une ville ou d'un territoire constitue-t-elle un facteur

d'attractivité vis à vis non seulement des touristes mais aussi

des opérateurs économiques qui, par la mise en place de nouvelles

activités (industries, projets de développement), vont contribuer

au développement local. Elle se présente aussi comme un

élément important dans la coopération et la consolidation

intercommunales.

Loin d'être ce que les industriels pourraient

considérer comme un luxe superflu face aux besoins essentiels des pays

africains, l'action en faveur du patrimoine culturel et naturel peut au

contraire constituer un formidable levier de développement. Les

collectivités locales y ont, à cet effet, un rôle majeur

à jouer, de par leur position au plus près des populations qui en

sont les premiers bénéficiaires. Le Festival du Danxomè,

dont la première édition a eu lieu en décembre 2003, y

trouve alors son compte et peut être considéré comme une

réponse au défi de l'auto-développement dans le cadre de

la décentralisation dans la Commune.

Comme le stipule la théorie de Marcel Mauss, les

réalités sociales ne peuvent être

appréhendées que dans leur totalité d'où sa notion

du "fait social total". Selon l'auteur, le fait social comporte plusieurs

dimensions, économique, religieuse ou juridique et ne peut être

réduit à un seul de ces aspects. Il parvient à la

conclusion que, « le fait social n'est réel

qu'intégré dans un système et c'est là un premier

aspect de la notion du fait social total »2(*). Le développement

étant donc un fait social doit embrasser tous les domaines

(économique, social, culturel, politique...) Dans cette perspective,

le festival du Danxomè, au-delà de la revalorisation des

richesses culturelles devra viser le développement harmonieux de toutes

les composantes de la Commune d'Abomey pour le bien-être des

populations.

Quelle est alors la contribution du Festival du

Danxomè au développement de la Commune d'Abomey?

1. 2- Hypothèses de l'étude

Ø Le festival du Danxomè est une réponse

aux multiples défis de l'auto-développement dans la Commune

d'Abomey ;

Ø la valorisation du patrimoine culturel constitue un

facteur important dans le renforcement des rapports intercommunaux et de la

coopération décentralisée à Abomey.

1. 3- Objectifs de la recherche

1.3-1- Objectif général

Appréhender l'utilité du Festival du

Danxomè dans la problématique de l'auto-développement de

la Commune d'Abomey.

1.3-2 -Objectifs spécifiques

Ø Inventorier l'apport du festival au

développement de la Commune d'Abomey ;

Ø Mettre en évidence l'importance de la

valorisation du patrimoine culturel dans le renforcement des rapports

intercommunaux et de la coopération décentralisée.

2- ETAT DE LA QUESTION

« La recension des écrits constitue

la pierre angulaire de l'organisation d'une recherche. Aucun chercheur

sérieux n'oserait entreprendre une recherche sans avoir

vérifié l'état de la question »3(*). Par ailleurs, comme le souligne

Dumezil (1941) « l'esprit comparatif doit intervenir dès le

début, dès la collecte et l'appréciation des sources,

dès la lecture et le classement des documents »4(*). Faisant nôtre ces deux

considérations, la revue documentaire s'est donc avérée

incontournable. Mais le Festival du Danxomè étant une innovation,

nous n'avons pas bénéficié en la matière d'une

florissante littérature. Mais, animé d'un esprit comparatif, nous

sommes partis d'exemples déjà connus et décrits pour

d'autres communautés sur le développement et ses aspects

socio-culturels et économiques. Nous avons ainsi parcouru des documents

ayant traité des manifestations culturelles telles que la Gani à

Nikki, le Nonvitcha chez les Popo... Cet exercice nous a permis de

définir de façon claire la position du sujet et le

problème qu'il pose.

Pour Jacques Lombart (1965)5(*), au-delà du rôle

sélectif et unificateur de la Gani, elle a un caractère religieux

avec ses implications politiques juridiques et économiques.

Dans la même perspective la sous commission

(Borgou 1985) part du mythe batonu selon lequel « les morts ne sont

pas morts » pour montrer qu'au-delà des implications

politiques, économiques et juridiques, la Gani tire son fondement de ce

mythe qui commémore la cohésion et l'unité des Batombu

chaque année.

Reprenant à son compte les analyses de Jacques

Lombart et des administrateurs coloniaux (Cornevin et Al), OROU Y. R.

(1982)6(*) souligne les

impacts socio-économiques de la Gani sur le groupe socio-culturel

batonu. Pour l'auteur, la Gani enrichit les populations qui s'y rendent car

elle est le carrefour d'un système de croyances, de connaissances, de

sentiments et de littératures. Dans la perspective du

développement, elle est comprise comme la dynamique d'un ensemble

d'idées liées tant à l'histoire du passé

qu'à l'avenir. Elle participe donc du développement social,

politique et économique de cette communauté.

Bio Bigou (1996)7(*) a montré quant à lui, que la Gani est un

jour de dons et d'échanges par excellence. Il aboutit à la

conclusion qu'elle est " un phénomène social total" comparable

au Potlatch chez les Indiens d'Amérique du Nord étudié par

Mauss.

LAFIA F. B. (1997)8(*) a montré que sur le plan socio-culturel, la

Gani assure la cohésion, l'unité du peuple batonu en même

temps que sa stabilité politique. Elle est un fait culturel,

l'expression des mentalités, des sentiments collectifs, des

comportements et attitudes collectifs. Elle mobilise, réunit les Batombu

autour du pouvoir politique Wassangari en même temps qu'elle est une

fête de communion avec les mânes des ancêtres et les

divinités batombu. Elle assure l'équilibre psychologique des

Batombu, symbolise le consensus. Tous ces déterminants sont des

prédispositions d'un développement réel.

L'auteur poursuit en montrant qu'au plan

économique, tout un mois appelé " mois de recherche

financière ? est destiné aux préparatifs de la fête.

Pendant ce temps, les acteurs travaillent intensément pour

accroître leurs revenus ou pour se faire beaucoup d'argent dans l'optique

de bien fêter... Or, le travail est le facteur essentiel du

développement. Mieux, la Gani implique des échanges. C'est le

lieu de consommation et d'ostentation. L'exposition des objets d'arts est un

moment intense d'échanges où touristes et participants viennent

découvrir les objets d'arts des Batombu. Pendant ce temps, hommes

d'affaires, commerçants, petits détaillants, en un mot les

opérateurs économiques voient leurs chiffres d'affaires augmenter

grâce aux marchés qui s'animent de jour comme de nuit.

Soulignant les impacts de certaines manifestations

religieuses sur la vie économique des populations, Charles J.

Dassi9(*) a montré

que le pèlerinage marial de Dassa offre beaucoup d'opportunités

aussi bien aux populations locales qu'aux églises. Durant cette

période, artisans, vendeuses, propriétaires d'hôtels, de

buvettes et restaurants voient leurs chiffres d'affaires augmenter.

A l'instar de ces manifestations, le Festival

du Danxomè est l'expression des mentalités, sentiments et

attitudes collectifs. C'est un moment d'échanges économiques et

en tant que tel, il doit participer au développement économique,

social et politique d'Abomey.

Dans le cadre de ce travail, nous allons nous atteler

à étudier la contribution de ce festival au développement

de la Commune d'Abomey.

3- PLACE DE LA FETE DANS LE DÉVELOPPEMENT

La dynamique du monde moderne

place le développement au centre des préoccupations de

l'humanité. Le développement devient depuis 1960, le centre de

gravité, l'enjeu autour duquel tournent les grands débats

nationaux et internationaux.

La conception classique considère le

développement comme une forme particulière du changement social,

une approche matérialiste et productiviste qui définit le

développement en mettant l'accent sur la croissance économique

sans soucis de ses répercussions sur les dynamiques propres des groupes

cibles, ainsi que sur les réalités socio-culturelles ou sur les

représentations collectives des pays concernés. Le

développement peut contribuer pour une part modeste mais réelle

à améliorer la qualité des services que les institutions

de développement proposent aux populations en permettant une meilleure

prise en compte des dynamiques locales, les fêtes occupent une place

prépondérante dans l'univers culturel africain.

Objets d'étude pour les historiens,

anthropologues et sociologues, les fêtes sont l'un des faits sociaux les

plus répandus dans les sociétés traditionnelles

négro-africaines. Elles sont nécessaires à leur

équilibre et à leur bon fonctionnement. Elles marquent les temps

forts de la vie sociale en mobilisant les forces collectives et en suscitant

l'enthousiasme commun. « Aucune joie ne peut remplacer celle des

fêtes.» OROU Y.R.(1982)10(*). En dehors des fêtes ordinaires comme celles du

1er Mai et du 1er Août, les fêtes religieuses

se déroulent dans une atmosphère imbibée du sacré.

Elles sont le symbole de la dimension sacrée de la vie et d'une

réactualisation rituelle d'un temps originel. « En rapport

avec le mythe et la cosmogonie, la fête n'est pas la commémoration

d'un événement mythique, mais sa

réactualisation »11(*). La réactualisation périodique est le

symbole de la continuité et de la perpétuité dans la

vie des peuples. Il semble d'ailleurs « qu'aucune

société n'aurait pu se perpétuer sans que

périodiquement les individus qui la composent viennent la revivifier par

leur participation à une manifestation collective » Lombard

(1965)12(*). Henri Hubert

et Marcel Mauss (1909) voient dans le sacré « une suite

d'éternités », les fêtes religieuses participent

du domaine du sacré qui draine toute la collectivité, le lignage,

la famille ou tout un peuple.

Dans " les formes élémentaires de

la vie religieuse " Durkheim (1912), fait du rassemblement,

générateur d'exaltation, le trait caractéristique de la

fête dont le corrobori australien semble donner l'exemple le plus

frappant. Il note ainsi la fonction récréative et

libératoire de telle manifestation à travers des chants, des

danses, des cris, des tumultes et l'ivresse qui accompagnent les rites. Ces

différentes caractéristiques de la fête se lisent à

travers le festival du Danxomè et traduisent les richesses culturelles

et cultuelles de ce royaume.

Mais dans "Totem et tabou", Freud (1912)

définit la fête comme « un excès permis, voire

ordonné, une violation solennelle d'une prohibition. La fête

ressortirait ainsi du sacré de transgression. »13(*). Elle manifesterait la

sacralité des normes de la vie sociale courante par leur violation

rituelle. Elle serait nécessairement désordre, renversement des

interdits et des barrières sociales, fusion dans une immense

fraternité par opposition à la vie sociale commune qui classe et

qui sépare.

Jean DUVIGNAUD (1974) dira que la fête

« substitue une fusion délirante »14(*). De fait la joie de se perdre

dans la foule dense et animée, d'admirer les chants et les

vêtements neufs, de boire et de manger, rompt avec la monotonie de la

quotidienneté. La fête qui obéirait alors aux

schèmes bien connus : lente accumulation, brusque explosion,

compétition, simulacre, vertige devient un remède à

l'usure sociale15(*). Les

fêtes plongent ainsi les communautés entières dans le temps

du rêve. Durant les cérémonies totémiques annuelles

du type « intichiuma » les Australiens

« Arunta » reprennent l'itinéraire suivi par

l'ancêtre mythique du clan dans l'époque

« altchéringa » (temps du rêve). Cet aspect

des cérémonies décrites par Durkheim16(*) se lit à des nuances

près dans la célébration du Festival du Danxomè.

4- CLARIFICATION CONCEPTUELLE

Aborder ce travail sans définir les mots

clés que comporte le thème serait une maladresse. En effet, un

mot peut revêtir une structure polysémique. Platon ne disait-il

pas que « la pire des choses qu'on peut exiger d'un ennemi c'est de

lui demander une définition ? ». La difficulté

réside dans la capacité à pouvoir cerner tous les contours

du terme. C'est cette polysémie qui crée en sciences sociales une

confusion et peut conduire à des malentendus entre chercheurs. Il

importe donc de définir d'une manière claire et univoque afin de

rompre avec les évidences naïves du sens commun et les malentendus

qui ruinent toute recherche qui se veut sérieuse. C'est justement ce que

Durkheim nous enseigne lorsqu'il disait « La première

démarche du sociologue doit être de définir les choses dont

il traite afin que l'on sache et qu'il sache bien de quoi il est

question »17(*).

Quelques mots et expressions retiennent à cet

effet notre attention et nécessitent une clarification. Il s'agit

de :

Le Festival du

Danxomè : C'est la formule trouvée

par le conseil communal d'Abomey pour instaurer une tradition annuelle de

mobilisation et de retrouvailles des filles et fils du plateau d'Abomey afin de

mettre en valeur la culture fon d'Abomey18(*)

Le festival : Tenue

périodique de manifestations artistiques appartenant à un genre

donné et se déroulant habituellement dans un endroit

précis. Telle est la définition donnée par Larousse

(2002). Mais elle est loin de rendre compte de la diversité et de la

complexité du phénomène des festivals. Le Ministère

de la Culture définit quant à lui le festival comme

« une manifestation où la référence à la

fête, aux réjouissances éphémères,

événementielles et renouvelées s'inscrivant dans la triple

unité de temps, de lieu et d'action. Il est intéressant de

rappeler la définition donnée par Luc Bénito dans son

ouvrage "Les festivals en France : Marchés - enjeux et

alchimie" : « Le festival est une forme de fête unique,

célébration publique d'un genre artistique dans un espace temps

réduit ».

Danxomè :

Le roi AKABA construit son palais sur la sépulture d'un adversaire

appelé Dan (serpent en fon) d'où le nom de Dan-homè qui

signifie « dans le ventre du serpent ». Danxomè a

une longue histoire que nous ne saurions raconter dans son

intégralité. Ce qu'il faut retenir est que « Durant la

période précoloniale, l'actuel territoire du Bénin

était composé de trois grands ensembles de royaumes que l'on va

retrouver dans la phase contemporaine de revitalisation. Dans le sud,

régnaient les grandes monarchies de l'aire adja-fon qui allaient exercer

l'influence la plus importante sur le pays avec ses deux puissants royaumes

d'Abomey et de Porto-Novo. Ces monarchies se sont bâties au cours de deux

vagues migratoires : celle des Houéda (ou xuéda), venus du

plateau adja, qui fondèrent la royauté de Savi et

donnèrent son nom à la ville de Ouidah ; celle de Agassouvi

(les « fils de panthère », venus de Tado selon la

légende) qui, à la suite de querelles entre princes aboutit

à la création des royaumes d'Allada, d'Adjacè (Porto-Novo)

et d'Abomey (Danxomè) ... A la veille de la colonisation, la

moitié sud du pays voyait s'établir la suprématie d'un

royaume économiquement prospère, fortement

hiérarchisé et centralisé : celui du Danxomè,

qui allait absorber Allada, détruire Savi et Kétou, soumettre

Sàbè, et étendre les frontières de sa

suveraineté jusqu'aux franges des Wassangari du Borgou. Le

Danxomè commença véritablement à s'organiser au

17ème siècle sous le règne de Houégbadja

(1645-1685) qui assit son pouvoir sur des chefs locaux (les

Guédévi), institua une administration, un corps de ministre et

formalisa un ensemble de rituels et de cérémonies royales qui

allaient dès lors constituer la « grande tradition »

des souverains d'Abomey... »19(*)

Du fait de son influence et de sa suprématie,

Danxomè a donné son nom au pays. L'actuelle république du

Bénin s'appelait donc République Populaire du Dahomey

après les indépendances avant d'être proclamé

République Populaire du Bénin en 1975 sous le règne de M.

KEREKOU20(*)

Le défi :

C'est un problème, une difficulté que pose une situation

et que l'on doit surmonter (Larousse, 2002). Dans le contexte de la

décentralisation, les défis que doivent relever les Communes

africaines en général et celles béninoises en particulier

se trouvent être ceux de mobilisation des ressources

financières.

Enjeu :

Selon Larousse (2002), le mot enjeu revêt deux sens.

· C'est la somme que l'on mise en jeu et qui revient au

gagnant

· C'est aussi ce que l'on risque de gagner ou de perdre

dans une entreprise, une compétition.

Dans le cadre de notre travail c'est le second sens qui

correspond au mieux à celui que nous lui conférons.

Par ailleurs, un enjeu pour une Commune est de

participer à la construction d'une base économique et spatiale

valable pour son développement. Son rôle est, en effet, de

créer un environnement favorable pour inciter les opérateurs

économiques à faire des investissements. En matière de

ressources financières, l'enjeu pour une Commune est quadruple :

faire fonctionner la Commune en tant qu'administration publique, assurer les

activités récurrentes qu'imposent les nouvelles

compétences, réaliser des investissements et mener ou susciter

des actions de développement.21(*)

Le tourisme :

Depuis 1982, Marc BOYER a perçu la difficulté liée

à une définition type du concept de tourisme. Pour lui,

« le plus difficile pour qui veut écrire sur le tourisme est

de le définir. Il est pourtant indispensable si l'on tient à le

mesurer »22(*)

WAINWRIGHT J.23(*) quant à lui, voit dans le tourisme, le fait de

voyager, de parcourir pour son plaisir un lieu autre que celui où l'on

vit habituellement. L'auteur circonscrit ainsi le tourisme au plaisir

qu'éprouve le visiteur.

Mais élargissant le champ du concept, Francesco

FRANGIALLI24(*),

définit le tourisme comme une forme de loisir dont le contenu

économique est le plus évident puisqu'il implique une

dépense de transport et d'hébergement.

Abondant dans le même sens, l'OMT (1998), le

définit comme « un ensemble d'activités

déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs

séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement

habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas

une année, à des fins de loisirs, pour affaires et

autres ».

Cette dernière définition que nous nous

proposons d'adopter dans le cadre de notre étude, comme

l'écrivait Marc BOYER, essaie de dissocier, la double dimension du

tourisme, qui pour le touriste est une forme de loisirs et pour celui qui le

reçoit, le nourrit, le transporte ou le distrait, une forme de travail,

créateur de richesses et d'emplois.

Au Bénin, quatre principaux types de tourisme peuvent

être pratiqués. Il s'agit du tourisme de congrès ou

d'affaire, l'écotourisme, le tourisme balnéaire et le tourisme

culturel qui vise à promouvoir de façon durable le pluralisme

culturel et préserver la diversité culturelle ainsi que

l'authenticité du patrimoine vivant et monumental. A propos de ce

dernier type de tourisme, Mohamed BERRIANE25(*) souligne qu' « il faut soutenir la

culture pour développer le tourisme, développer le tourisme pour

soutenir la culture ».

La

décentralisation : D'une manière

générale, la décentralisation est un mode d'administration

dans lequel, les collectivités publiques locales se voient

reconnaître la personnalité morale distincte de l'Etat et le

pouvoir de décision propre. Décentralisation signifie donc un

réel transfert de pouvoirs, de compétences et surtout de

ressources au plan local pour permettre aux populations à la base de

participer pleinement à la gestion des affaires de leur localité.

Dans tous les cas, elle est appréhendée comme un concept

politique, un instrument idéologique. Elle prône la

maîtrise, par les populations d'une collectivité, de la gestion

des affaires publiques qui touchent directement à leur vie quotidienne.

Cette maîtrise commence par la désignation endogène des

autorités chargées de représenter la collectivité.

L'élection symbolise, selon Hauriou, (1982)26(*) le transfert de la puissance

publique des citoyens aux autorités de représentation.

La décentralisation selon Sébahara,

(2000)27(*)

« est un mode d'organisation institutionnelle qui consiste à

faire gérer par des groupes délibérants élus les

affaires propres d'une collectivité territoriale ou locale, c'est-

à- dire la reconnaissance d'une personnalité juridique

propre ; des pouvoirs de décisions, justifiés par

l'existence de ces affaires propres, sont reconnus à ces entités

administratives autres que l'Etat et non situés par rapport à lui

dans une relation hiérarchique. Le processus de décentralisation

concerne ainsi les aspects administratifs, financiers et

politiques. »

Ainsi, on distingue :

· La décentralisation administrative entendue

à la fois comme technique juridique d'administration territoriale et

modalité politique de partage de pouvoirs entre les autorités

centrales et les autorités locales d'un pays. Ce disant, elle se

caractérise par la reconnaissance d'une personnalité juridique et

d'une autonomie financière au profit des collectivités

locales ;

· La décentralisation politique qui serait

caractéristique d'un système qui associerait à la

décentralisation administrative, une décentralisation

corrélative des pouvoirs législatif et juridictionnel.

Cette définition présente la Commune au

Bénin comme une entité territoriale décentralisée,

gérée par des organes élus que sont les maires et les

conseillers communaux.

Pour Adjaho, (2002)28(*) « la décentralisation peut se

définir comme la création par l'Etat et en dehors de lui,

d'autres personnes de droit public capables de prendre en charge une partie de

la gestion des affaires de la cité ». De façon

schématique et comparative, l'auteur ajoute que « la

décentralisation peut être comparée au principe de la

subsidiarité cher aujourd'hui à l'Union Européenne et qui

veut qu'un niveau de responsabilité : Etat, région,

département, Commune ne fasse pas ce qu'un autre niveau peut mieux faire

et à moindre coût ».

Selon le guide du maire (2006)29(*) « la décentralisation est un

système d'administration qui consacre le partage du pouvoir, des

compétences, des responsabilités et des moyens entre l'Etat et

les collectivités territoriales. » Les caractéristiques

d'une collectivité territoriale sont :

§ un territoire propre,

§ la personnalité juridique et l'autonomie

financière,

§ l'élection des autorités locales (Maire

et conseillers)

Du côté des autorités et des

bailleurs, l'accent est plutôt mis sur la séparation des pouvoirs,

le bon fonctionnement des structures publiques, notamment des structures

élues et le déroulement transparent du processus

électoral, essentiel pour la légitimité des organes

élus.

Par contre, pour la société civile

béninoise, la tendance est de mettre l'accent sur les pratiques

démocratiques tant des structures associatives que publiques :

informations pour tous, dialogues et débats objectifs et ouverts, droit

à la parole, prise de décisions collectives, clarté dans

les délégations données, compte rendu par les

délégués et responsables, transparences de la gestion et

lutte contre la corruption.30(*)

Notons que la décentralisation se distingue de la

déconcentration qui est le système dans lequel la décision

pour la solution des affaires locales demeurées centralisées, est

remise aux agents du pouvoir central se trouvant sur place que constituent les

préfets.

Selon Sébahara, (2000)31(*) « la déconcentration est une

technique administrative de délocalisation de la gestion consistant

à transférer aux représentants de l'Etat, demeurant soumis

à l'autorité hiérarchique centrale, le pouvoir de prendre

certaines décisions ». La déconcentration facilite le

dialogue avec les autorités locales et situe la pratique de la

décentralisation au niveau décisionnel adéquat.

Au Bénin, la déconcentration est perçue

comme un volet de la réforme de l'administration territoriale qui

consiste à :

· la mise en place de 12 départements en tant que

seules circonscriptions administratives de l'Etat sans personnalité

juridique ni autonomie financière;

· la nomination des préfets comme chefs de

département en conseil des ministres et le renforcement des pouvoirs du

préfet en tant qu'autorité déconcentrée.

Tableau I : Structuration

de l'Etat décentralisé

|

Structures

|

Nombre

|

Statut

|

Autorités

|

Mode de désignation

|

|

Département

|

12

|

Circonscription administrative

|

Préfet

|

Nomination par le conseil des ministres

|

|

Commune (ancienne sous-préfecture)

|

77

|

Collectivité territoriale décentralisée

|

Maire

|

Election parmi les conseillers communaux par ses pairs

|

|

Arrondissement (ancienne Commune)

|

546

|

Unité administrative locale

|

Chef d'arrondissement

|

Election parmi les conseillers communaux par ses pairs

|

|

Village/ quartier de ville

|

3628

|

Unité administrative locale

|

Chef de village ou de quartier

|

Election en 1990 parmi les délégués de

village/quartier par ses pairs

|

Source : Les premiers pas des

Communes au Bénin (2005)

Le développement

local : Le développement local qui se

révèle aujourd'hui comme un enjeu fondamental de la

réforme de l'administration territoriale, est un concept apparu en

milieu rural européen dans les années 1970. Il fait suite aux

différentes volontés de gestion de terroirs en réaction

aux risques de désertification économique, démographique

et sociale des régions défavorisées par les mutations

économiques et le développement des pôles industriels

urbains. Son usage est récent en Afrique.

Lors des Etats Généraux des pays tenus à

Mâcon (France) en juin 1982, le développement local a

été défini comme « un mouvement culturel,

économique, social qui tend à augmenter le bien être d'une

société. Il doit commencer au niveau local et se propager au

niveau supérieur. Il doit valoriser les ressources d'un territoire par

et pour les groupes qui occupent ce territoire »

Selon Guigou, (1984)32(*), le « développement local est

l'expression de la solidarité locale créatrice de nouvelles

relations sociales et manifeste la volonté des habitants d'une

microrégion à valoriser les richesses locales, ce qui est

créateur de développement économique ».

Pour Greffe, (1984)33(*) le développement local est « un

processus de diversification et d'enrichissement des activités

économiques et sociales sur un territoire, à partir de la

mobilisation et de la coordination de ses ressources et de ses énergies.

Il met en cause l'existence d'un projet de développement

intégrant ses composantes économiques ; sociales et

culturelles ».

Selon Pecqueur, (1989)34(*) le développement local est « une

dynamique qui met en évidence l'efficacité des relations non

exclusivement marchandes entre les hommes pour valoriser les richesses dont ils

disposent».

Ce concept a été aussi abordé par les

participants au colloque du Cameroun sur le Développement local et la

gestion des ressources naturelles organisées à Douala. Selon eux,

le développement local peut se définir comme un processus qui

vise à construire un mieux être des populations à

l'intérieur d'un espace donné, avec une approche où

différents acteurs se rencontrent, échangent et édifient

ensemble un projet de société. Ainsi, à travers ces

définitions, nous pouvons identifier deux composantes essentielles du

développement local.

v Une composante économique

Le développement local est une réponse

à la crise structurelle qui affecte en particulier les pays

industrialisés. La crise est alors considérée comme une

décomposition et une recomposition des systèmes productifs.

Le développement local met l'accent sur l'initiative

et la créativité, le rôle des petites et moyennes

entreprises-industries, des sociétés et coopératives de

tout genre. Ces différentes formes d'organisations offrent une meilleure

résistance à la crise grâce à leur grande souplesse

d'adaptation et d'innovation.

Elles peuvent donc s'adapter à la diversité des

marchés et des circuits d'échange. Les entreprises de petites

tailles offrent un milieu favorable aux transformations des modes

d'organisation du travail au sein de la société ; c'est

l'idée de la conquête de l'outil de travail, de la

réappropriation et l'exploitation des richesses locales. La population

locale, menacée d'appauvrissement se met à créer

collectivement.

Ainsi, en faisant jouer un rôle essentiel à la

création et à l'offre plutôt qu'à la demande, le

développement local doit conduire à une transformation profonde

de l'économie appropriée conceptualisée.

v Une composante culturelle

Teisserence, P. (1998), dans Les politiques de

développement, soutient que le développement local d'un

territoire fait appel à d'autres données qu'à des

éléments purement économiques. La dimension culturelle y

est prépondérante, et son influence est énorme. Il s'agit

d'apprécier les besoins des populations pour apporter des

réponses ayant une incidence sur le plan économique.

En effet, le développement local est d'abord social et

culturel : il repose sur diverses formes d'animation, de formation et

d'information afin de susciter la participation et l'imagination des acteurs

locaux. L'objectif est de rendre les groupes sociaux conscients, responsables,

solidaires et agissants. C'est la prise de conscience qui aidera à

suivre ou à mieux suivre, au lieu de tout attendre de l'Etat ou de

l'extérieur. Les réponses les plus adaptées sont à

rechercher dans les ressources et les cultures locales. C'est pourquoi, il est

impérieux que, dans une situation de destruction de tissu social et

économique, des potentialités et des savoir-faires

inexploités apparaissent, de même que les traditions

tombées dans l'oubli.

De toutes ses définitions, nous pouvons retenir que

le développement local met l'accent sur le développement social,

économique et culturel d'un territoire donné. En

considérant les Communes comme cadre de développement local, il

est l'ensemble des actes posés par la population, les élus et les

acteurs extérieurs concourant à la prospérité, au

progrès et à l'épanouissement des citoyens à

travers :

- La satisfaction graduelle des besoins minima par la mise en

place et l'équipement progressif des infrastructures

socio-communautaires en matière de santé, d'éducation, de

production, d'échanges commerciaux et de culture.

- Le développement économique par la promotion

des initiatives entreprenariales, les innovations technologiques et la

valorisation des potentialités existantes dans le sens de gérer

des emplois et des biens économiques.

5- DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

5.1- Cadre de l'étude

Située au centre du Bénin dans le

département du Zou à 130 km des berges de l'Océan

Atlantique et de Cotonou, la ville d'Abomey peut faire rallier le Togo à

l'Ouest, le Nigeria à l'Est, le Niger et le Burkina-Faso au Nord. Elle

est située sur un plateau à 200m environ d'altitude et jouit d'un

climat subéquatorial humide, d'une végétation

constituée de forêts et de savanes. Abomey est limitée au

Nord par la Commune de Djidja, au Sud par Agbangnizoun. A l'Est et à

l'Ouest, elle partage respectivement ses frontières avec Bohicon et

Aplahoué. Elle couvre une superficie de 142km² avec une population

de 78.341 habitants selon le troisième Recensement Général

de la Population et de l'Habitat conduit par l'INSAE en 2002 ; soit une

densité de 552 habitants au km². La population d'Abomey est

constituée en majorité de fon (95%), Adja (2%). En dépit

de la prolifération des religions, celles traditionnelles demeurent les

plus importantes (67% contre 0,9% pour le catholicisme).

Sur le plan administratif, Abomey compte

sept (07) arrondissements, 29 villages et quartiers de ville. Ses

différents arrondissements sont : Djègbé, Hounli,

Vidolé, Agbokpa, Détohou, Sèhoun, Zounzonmè.

Au plan économique, la ville d'Abomey

dispose de sept (07) marchés quotidiens, de deux (02) marchés

périodiques dont un régional.

Les potentialités de la Commune sont essentiellement

agricoles avec une production annuelle de 6.513.000 tonnes. Les ressources

animales (bovins, ovins, caprins, porcins) atteignent 21.144.000 têtes

pour une valeur de 519.080.500FCFA (LARES 2001)

Les autres potentialités concernent les produits

d'exportation (Mais, arachide, coton), les ressources minières telles

que la carrière du sable, gravier et latérite, les eaux

souterraines de Codji-Adjaho, l'argile, le marbre, la filière "afintin"

(moutarde) et le tourisme qui a drainé en 2004 plus de 17.000 touristes

nationaux et étrangers sur le sol d'Abomey (DDCAT/Zou /Colline 2005).

Au plan touristique, le répertoire du

patrimoine culturel et cultuel de la Commune d'Abomey présente une

multitude de curiosités parmi lesquelles nous pouvons citer entre

autres :

· Le site des palais royaux publics qui couvre une

superficie de 44 ha et qui abrite aujourd'hui le Musée historique

d'Abomey classé au Patrimoine culturel mondial par l'UNESCO depuis

1985. On y découvre : la case à étage du Roi

Guézo (Singbo), la cour extérieure (Kpododji), la

case-fétiche du Roi Guézo (Boho), la salle des armes

(Adanjèho), le temple du Roi Glèlè (Glèlè

jèho), le village artisanal, lieu où le visiteur pourra

s'approvisionner en objets d'art de toute qualité ;

· Les sites des palais royaux privés qui sont

environ une dizaine et constituent des lieux où les princes

héritiers apprennent l'exercice du pouvoir avant d'accéder au

trône. Ce sont entre autres Gbindo, Djimè,

Aglingonmè, etc ;

· Les marchés publics : ils sont

environ cinq dans la Commune avec chacun son histoire et sa

spécificité. Parmi ce marchés figure celui de Houndjro

qui est le plus grand et qui a été créé par le

Roi Guézo entre 1830-1832 comme butin d'une guerre de

conquête ;

· La place Goho, lieu de rencontre entre le Roi

Béhanzin et le Général Dodds lors de la déportation

en 1894. C'est également le lieu de la proclamation du Marxisme

Léninisme le 30 Novembre 1974 par le gouvernement militaire

révolutionnaire du Bénin. La place abrite depuis lors la statue

du Roi Béhanzin ;

Photo

n°1 : Place Goho à l'entrée d'Abomey

Source :

Cliché LAO A., 14-12-2007

· La place Ayidjosso, située actuellement

à l'intérieur du Lycée Houffon d'Abomey et qui traduit la

stratégie de peuplement du territoire d'Abomey. Elle aurait

été installée par le Roi Guézo, qui suite à

une de ses victoires en pays Mahi aurait fait ramener avec des captifs des

morceaux de granites ; lesquelles auraient servi à enterrer sous

les pierres, le chef de village vaincu afin que les prisonniers viennent s'y

prosterner et oublier leur origine pour ne plus tenter d'y retourner ;

Photo

n°2 : Emblème du Roi Guézo d'Abomey

Source :

Cliché LAO A., 14-12-2007

· Le cimetière français qui abrite

la dépouille des soldats français ayant perdu leur vie au front

lors de la guerre de résistance avec l'armée

danhoméenne.

· Les abris souterrains du Didonou qui servaient

de refuge aux citoyens du royaume lors des guerres ;

· Les prisons et lieux de regroupement : ce

sont des places qui reçoivent à la fois des prisonniers de

guerre, les exclaves avant leur départ sur Ouidah ; la maison

Houinato à Hounli est l'une de ses places créées par le

Roi Agadja et réaménagées par Guézo ;

· Ahouangblétinsa

(kpètèkpa- Détohou) : place où Béhanzin

aurait décrété l'arrêt des hostilités

franco-dahoméennes et pris l'historique décision de rencontrer le

président français ;

· La place Ayivèdji à

Agblomè-Leby qui rappelle la dernière escale du Roi

Béhanzin sur la route de la rédition.

A tous ces attraits, nous pouvons ajouter les danses, rythmes

et chansons du Danxomè ainsi que les temples de Vodoun et lieu

sacrés tels que Zomadonou, Kpélu, Tolègba, Aizan

etc. ce sont des lieux d'initiation, de cérémonie rituelles

annuelles et de prières. Ces places sont chacune

spécialisées.

Photo n°

3 : Danse traditionnelle "Houissodji"35(*) à Abomey

Source :

Cliché LAO A., 14-12-2007

Photo n°

4 : L'art chez les Yèmadjè d'Abomey

Source :

Cliché LAO A., 14-12-2007

5. 2- Nature de l'étude

L'entretien, mode particulier de communication ou

échange verbal entre le chercheur et son interlocuteur permet de

recueillir des données, des idées, des attitudes, des

préférences, des sentiments et attentes relatifs à la

question de recherche en vue d'une étude qualitative. Le

développement d'Abomey, devenant de plus en plus préoccupant,

cette étude a été essentiellement basée sur une

approche qualitative à travers des entretiens avec des personnes

ressources. Cette approche a été appuyée par quelques

données de type quantitatif en vue d'une meilleure appréciation

de l'utilité du festival de Danxomè dans la Commune.

5. 3- Durée de l'étude

La présente étude comporte deux grandes

articulations : l'exploration documentaire et le travail de terrain

· L'exploration documentaire

Elle a activement commencé le 5 mai 2007 et s'est

déroulée de façon continue durant toute la

rédaction du mémoire. Elle n'est donc terminée

qu'après ladite rédaction le 10 juin 2008. Les différents

centres de documentation parcourus dans ce cadre sont : le centre de

documentation de la FLASH, ceux de l'Office du Tourisme d'Abomey et

Région du Ministère de la culture de l'artisanat et du tourisme

(MCAT). La bibliothèque centrale de l'Université d'Abomey-Calavi

ainsi que le Centre Culturel Français ont été

également parcourus. Les différents documents visités dans

ces centres sont ceux relatifs aux manifestations culturelles et leurs impacts

socio-économiques.

· Le travail de terrain

Le travail de terrain a été fait en deux

temps

- La pré-enquête

C'est la phase de l'exploration et des entretiens

préliminaires. Elle s'est déroulée du 14 au 23

décembre 2007, période de l'organisation de la

5ème édition du festival. L'objectif était de

savoir comment s'y prendre pour avoir une certaine qualité de

l'information, comment explorer le terrain pour concevoir la

problématique et de mieux circonscrire le sujet. A cet effet, des

entretiens exploratoires ont eu lieu avec certaines personnes ressources

impliquées dans l'organisation du festival. Ce travail a conduit

à une bonne reformulation de la question de départ et une

définition claire des objectifs et hypothèses.

- L'enquête proprement dite

Elle s'est déroulée au lendemain des

dernières élections municipales et communales et donc du 25 avril

2008 au 10 mai 2008. Cette période a été choisie car elle

se présente comme l'heure du bilan de la première mandature des

conseillers communaux. Plusieurs informations ont été

collectées à cette étape et ont permis d'évaluer et

de mieux apprécier l'impact du festival sur la commune d'Abomey.

5. 4- Groupes cibles et échantillonnage

5.4-1- Groupes cibles

Ne pouvant étendre l'étude de terrain sur toute

la Commune d'Abomey qui compte 7 arrondissements, nous avons choisi de la mener

dans les arrondissements de Vidolé, Djègbé et Agbokpa. Ce

choix s'explique par le fait que ces trois arrondissements abritent la

quasi-totalité des manifestations du festival. La méthode

raisonnée nous a permis d'identifier certaines catégories

d'acteurs dont les cas de figure se présentent comme suit :

- les autorités communales : ce sont elles qui

organisent le festival et maîtrisent au mieux son utilité.

L'entretient avec ces dernières aura comme conséquence une

meilleure compréhension les différents enjeux du festival.

- Les autorités de la Direction départementale

de la culture de l'artisanat et du tourisme (DDCAT Zou/Collines) : la

DDCAT étant le démembrement du Ministère en charge de la

culture et du tourisme, il est normal dans le cadre de cette étude,

qu'on se rapproche de ces autorités pour recueillir leur point de vue

sur la question. L'entretien avec ces autorités renseignera sur

l'utilité du festival et les défis à relever pour sa

meilleure contribution au développement de la commune.

- les autorités coutumières : c'est

l'ensemble constitué de rois, chefs de collectivités, sages et

notables etc. On ne saurait parler de la chose culturelle sans faire recours

à ces gardiens de la tradition. L'entretien avec les autorités

coutumières éclairera sur les multiples richesses à

valoriser en vue d'attirer plus de touristes et l'impact socio-culturel et

économique du festival.

- les populations locales et opérateurs

économiques : c'est l'ensemble constitué de

propriétaires d'hôtels ou de restaurants, artisans,

commerçants, et autres. Cette catégorie d'acteurs se

présente pour nous comme « groupe témoin »

car étant les premiers bénéficiaires pouvant ressentir les

effets du festival. L'entretien avec ces derniers permettra de mieux

apprécier la contribution du festival au développement de la

Commune.

5.4-2- Echantillonnage

Compte tenu de l'importance du sujet et de la

diversité des acteurs, nous n'avons pas d'avance défini la taille

de l'échantillon. L'échantillon s'est constitué par la

technique de « boule de neige ». Cette technique consiste

à constituer l'échantillon en demandant à quelques

informateurs (clés) de départ de fournir des noms d'individus

pouvant faire partie de l'échantillon. Sa taille s'est dons

précisée par saturation des informations recueillies. Ainsi,

l'importance numérique de chacun des acteurs identifiés

diffère selon le nombre et les variables à mesurer. La taille de

l'échantillon varie donc d'un groupe cible à un autre comme

l'indique le tableau ci-après

Tableau II: Répartition des

enquêtés par statut

|

Groupes cibles

|

Nombre

|

|

Autorités communales

|

2

|

|

Autorités de la DDCAT / Zou-Collines

|

1

|

|

Autorités coutumières

|

30

|

|

Opérateurs économiques

|

21

|

|

Populations locales

|

54

|

|

TOTAL

|

108

|

Source : Enquêtes

présente étude (2008)

5. 5- Collecte et analyse des données

5.5-1- Les techniques et outils de collecte

des données

Pour collecter les données nous avons eu recourt

à trois différentes techniques : l'exploration documentaire,

l'enquête par questionnaire, l'entretien

· l'exploration documentaire : elle nous a conduit

dans les bibliothèques, les centres de documentation ;

· l'enquête par questionnaire : un

questionnaire a été conçu et administré aux

populations locales et opérateurs économiques ;

· l'entretien : les autorités locales et

administratives ainsi que les autorités coutumières ont

été soumises à l'entretien. L'entretien utilisé est

l'entretien semi-directif. Cela a permis d'offrir une grande liberté

d'expression à ces différentes autorités et aussi de les

ramener dans le sujet chaque fois qu'elles s'en éloignent. L'outil

utilisé est le guide d'entretien.

Ces différentes techniques ont

permis de recueillir diverses informations inhérentes au festival et son

impact sur la Commune.

5-5-2- Instruments de traitement et d'analyse des

données

Les données collectées ont fait l'objet d'un

dépouillement informatique et ont été traitées

grâce aux logiciels SPSS-Windows et Excel. Ce traitement a

consisté dans un premier temps à une transcription des

données empiriques recueillies sur le terrain et dans un second temps

à faire ressortir par une analyse descriptive les corrélations

et les interactions des différentes variables.

5. 6- Chronogramme

Tableau III : Chronogramme de

la recherche

|

Période

|

Activités

|

|

5 Mai 2007 au 10 Juin 2008

|

Recherche documentaire

|

|

14 au 23 décembre 2007

|

Entretiens préliminaires

|

|

12 au 20 janvier 2008

|

Elaboration et test des outils

|

|

25 avril 2008 au 10 mai 2008

|

Collecte des données

|

|

15 Mai 2008 au 10 Juin 2008

|

Dépouillement, traitement et analyse des

données

|

Source : Présente

étude (2008)

5. 7- Difficultés rencontrées

La première difficulté est relative à la

recherche documentaire. En effet, le festival du Danxomè étant

une innovation, nous n'avons pas bénéficié en la

matière d'une florissante littérature en l'occurrence sur son

apport au développement de la Commune.

La deuxième difficulté concerne

l'indisponibilité des autorités locales et communales. La

collecte des données s'est faite au lendemain des dernières

élections communales et municipales, ce qui a eu comme

conséquence l'indisponibilité des conseillers communaux qui

étaient dans les tractations pour l'élection du maire et des

chefs d'arrondissement. La demande d'audience adressée au Maire et

à son adjoint est restée sans suite jusqu'à la fin de

notre séjour sur le terrain. Cela nous a valu moultes navettes à

la Mairie. Nous nous sommes vu dans l'obligation de nous contenter des

entretiens avec le Chef d'arrondissement de Vidolé et le coordonnateur

adjoint du festival qui est un cadre de la Mairie.

Par ailleurs, la crise qui secoue la famille royale a

été un grand handicap pour la collecte des informations

auprès des autorités coutumières qui nous prenaient pour

des espions envoyés par le camp adverse. Bien que nous ayons une

autorisation de recherche délivrée par le département de

Sociologie-Anthropologie, il nous a fallu plusieurs explications avant de

gagner quelque peu la confiance de certaines autorités

coutumières. D'aucuns se sont refusés de se prononcer sur

certaines de nos questions et nous interdisaient aussi de prendre notes. Ce qui

nous oblige à nous contenter d'une simple synthèse à la

fin de l'entretien.

Les populations et opérateurs économiques,

quant à eux, sont réticents à nous livrer les informations

surtout celles relatives à leurs chiffres d'affaire.

Cependant, toutes ces difficultés ne nous ont nullement

empêché de mener à bien nos enquêtes qui ont

duré du 25 avril au 10 mai 2008.

PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS

En nous fondant sur le postulat que le festival du

Danxomè est une réponse aux multiples défis de

l'auto-développement dans la Commune d'Abomey, nous avons entrepris une

recherche. L'objectif était d'appréhender l'utilité dudit

festival dans la problématique du développement de cette Commune.

Pour atteindre cet objectif, nous avons suivi la démarche

méthodologique combinant aussi bien la méthode qualitative

(entretien), celle quantitative (questionnaire) et l'exploration documentaire.

Toutes ces méthodes nous ont permis de cibler plusieurs

catégories d'acteurs directs et indirects du Festival du Danxomè.

L'essentiel des informations recherchées a été obtenu et

les résultats feront l'objet de notre analyse. Elle éclaire

d'abord sur l'utilité du festival, ensuite son impact sur la commune

avant de présenter ses limites qui déboucheront propositions et

suggestions.

1- UTILITÉ DE L'ORGANISATION DU

FESTIVAL DE DANXOMÈ

Les données recueillies sur le terrain

révèlent que la quasi-totalité des personnes

interrogées sont conscientes de la nécessité de la

revalorisation du patrimoine culturel à Abomey comme l'indique la figure

suivante :

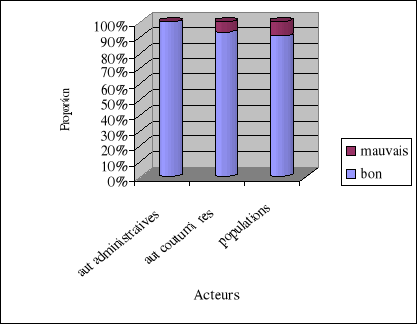

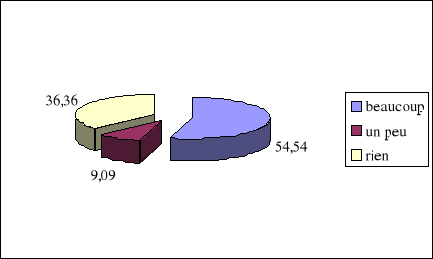

Figure 1 :

Répartition des acteurs selon leur opinion sur l'importance du festival

Source :

Résultats enquêtes présente étude (2008)

L'analyse de cette figure indique que toutes les

autorités administratives rencontrées jugent indispensable

l'organisation du festival de Danxomè à Abomey. Cela est

évident puisqu'elles sont les initiatrices de ladite manifestation. A en

croire ces autorités, seule la revalorisation du patrimoine culturel et

cultuel peut sortir cette Commune de son état de pauvreté

avancée. En effet, la Commune d'Abomey, contrairement à la

Commune soeur de Bohicon, ne dispose pas d'usines pouvant lui permettre de

percevoir de taxes sur son territoire. La seule ressource dont elle dispose est

le Musée historique d'Abomey qui est encore déclaré

Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO et exclusivement

géré par la DDCAT / Zou-Collines. Par ailleurs, en dépit

de son statut de capitale historique, Abomey n'a pas pu

bénéficié par le passé d'une attention

particulière de l'Etat pour le développement du secteur

touristique à travers la réhabilitation ou l'aménagement

des sites. Sur les 47 hectares qu'occupe le site des palais royaux, seulement 4

hectares ont été aménagés et visités

aujourd'hui par les touristes. De plus, le tissu social est fragilisé,

la famille royale divisée. Il fallait alors une politique culturelle

pour faire venir plus de touristes afin d'augmenter les recettes de la Commune

et celles des populations. Cela offrira aussi un cadre de retrouvailles des

filles et fils d'Abomey pour la reconstitution du tissu social. Ce sont autant

de raisons qui justifient l'organisation du Festival du Danxomè

autorisé lors de la première session du conseil communal du 11

Avril 2003, une idée déjà énoncée dans le

Plan de Développement Communal (PDC) de la Commune d'Abomey

élaboré par le PADECOM en 2002.

Dans le rang des autorités coutumières, la

majorité des personnes interrogées

(93,34 %) trouvent le Festival utile pour le

développement de la Commune en cette période où la culture

constitue le levier du développement. Pour ces dernières,

à travers ce festival, c'est la culture du Danxomè qui est mise

sous les feux de la rampe. Si rien n'était fait dans ce sens, Abomey

courrait le risque de perte de son identité. Cette revalorisation permet

une lecture plus juste et impartiale de l'histoire du Danxomè.

Quant aux populations locales enquêtées

composées de restaurateurs, propriétaires d'hôtels,

artisans et commerçants ..., 90,9 % ont répondu par l'affirmative

à la question relative à la contribution du festival au

développement culturel de la ville d'Abomey.

L'analyse de ces chiffres montre que le festival a reçu

l'assentiment des populations de la Commune d'Abomey, du moins pour son apport

au rayonnement et au développement culturel. Ce qui laisse augurer d'un

lendemain meilleur pour cette manifestation. En effet, la revalorisation du

patrimoine culturel à travers le festival du Danxomè pourrait

constituer une porte de sortie de la pauvreté de la ville d'Abomey. Le

tourisme occupant aujourd'hui une place importante en matière de

rentrée de devises au Bénin, cette manifestation apparaît

comme un instrument privilégié pour la réduction de la

pauvreté dans la localité. Autrement dit, l'apport du tourisme

à la lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté

sera d'autant plus efficace que trois conditions pourraient être remplies

à savoir : engendrer des revenus, engendrer un développement

durable, faire parvenir ces ressources aux plus démunis. Une meilleure

politique du développement du secteur touristique s'avère donc

indispensable dans cette Commune aux atouts culturels et touristiques

indéniables.

2- IMPACTS DU FESTIVAL SUR LA

COMMUNE

2.1- Impact économique du festival sur les

populations et la mairie d'Abomey

2.1-1- Sur les populations locales

L'objectif fondamental de l'organisation du festival de

Danxomè est de promouvoir l'image de la ville d'Abomey à travers

son patrimoine culturel et artistique en vue d'attirer plus de touristes. Or,

qui parle de tourisme parle d'arrivée d'étrangers qui vont passer

des nuits dans les hôtels, faire des achats, visiter les sites et donc de

rentrée de devises pour la Commune. Pour les autorités

administratives, la ville d'Abomey accueille pendant la période du

festival qui dure en moyenne dix (10) jours, une variété de

touristes (nationaux et internationaux). Cette période se

présente comme une opportunité où les populations font de

bonnes affaires. Elles affirment par ailleurs, qu'on constate depuis la

première édition du festival une fréquentation plus accrue

des différents sites touristiques. Pour ces autorités (100 %), le

festival a largement contribué à l'amélioration des

recettes des opérateurs économiques et des populations en

général. Ces propos du Chef Service Artisanat, Tourisme et

Hôtellerie de la DDCAT/ Zou-Collines, membre du comité

d'organisation du festival « je me souviens qu'au cours d'un

festival, je m'étais retrouvé à Bohicon où je

n'avais pas trouvé de? lio?36(*) à acheter, notre ?

lio? qui traine au bord des voies, il n'y en avait pas à

Abomey, nous n'en n'avons pas trouvé à Bohicon. Cela veut dire

que les dames ont fait plus d'affaires que par les temps

ordinaires » témoignent de ce que l'organisation de ce

festival profite indubitablement aux populations au moins pour les dix jours

que dure cette manifestation.

Mais quand on se rapproche des populations, on remarque que

les réponses sont divergentes. En effet, près de 80 % des

personnes interrogées dans cette catégorie d'acteurs ont

laissé comprendre qu'elles n'ont pas constaté depuis

l'organisation de ce festival une amélioration proprement dite de leurs

recettes. A en croire certaines personnes (30 %) de ce groupe, seule la

première édition a mobilisé du monde et elles ont pu faire

un peu plus d'affaire. Les autres éditions n'ont pas connu cette

affluence et n'ont pas de ce fait contribué à l'augmentation de

leur chiffre d'affaires. Par contre, les 50% des enquêtés restant

de ce groupe ont affirmé qu'ils remarquent à toutes les

éditions du festival, une légère augmentation de leur

chiffre d'affaires. Seulement cet accroissement n'est pas continu et prend

automatiquement fin à la clôture des manifestations. 20 % de cette

catégorie d'acteurs nous ont confié qu'elles ont remarqué

depuis l'organisation du festival une augmentation de leurs revenus variant

entre 1 et 25%.

De l'analyse de ces chiffres, il ressort que cette

manifestation ne produit pas encore l'effet escompté du point de vue de

sa rentabilité pour les populations, du moins selon leurs avis. Mais

à y voir de près, l'on pourrait comprendre que le festival fait

son petit bonhomme de chemin. En effet, 20% de cette catégorie de

bénéficiaires ont déclaré avoir constaté un

accroissement de leur chiffre d'affaires depuis l'organisation du festival. Ce

taux relativement faible n'est pas négligeable si l'on s'en tient au

fait que le festival est une innovation qui n'est qu'à sa

5ème édition et qui éprouve, à l'instar

de toute entreprise à ses débuts, des difficultés pour

émerger. De plus, la moitié des personnes interrogées

parmi les populations ont néanmoins reconnu que la période des

festivités constitue une opportunité pour faire de bonnes

affaires. Il va donc sans dire que le festival même s'il ne constitue pas

encore le socle du développement économique de cette Commune,

n'en demeure pas moins un facteur essentiel de ce développement.

Il convient aussi de rappeler que l'objectif premier du

festival est de promouvoir le tourisme. Or, le tourisme est une

activité saisonnière ; une activité qui se planifie.

C'est ce qui justifie la présence des touristes dans certaines

périodes que dans d'autres. Ces derniers se déplacent surtout

pendant les vacances, les congés, ou la période des fêtes.

La preuve est que la majorité des personnes interrogées au sein

de la population nous ont confié que leurs recettes augmentent dans les

mois d'Avril (congés de pâques), juillet, août, septembre

(vacances) et en décembre à l'approche des fêtes,

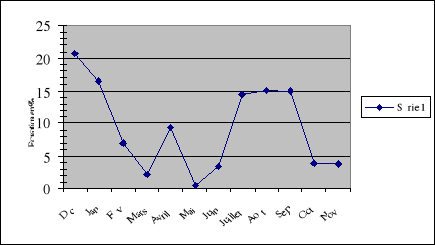

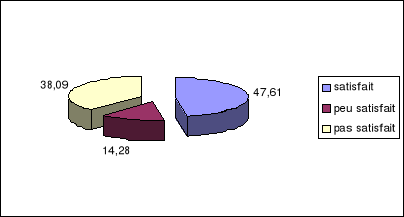

période du festival. La figure 2 fait le point de l'évolution

moyenne de leur chiffre d'affaires des personnes enquêtées. Le but

de tout artisan, de tout commerçant ou de tout opérateur

économique étant de faire quotidiennement de bonnes affaires, on

comprend pourquoi les populations ne sont pas alors totalement satisfaites de

l'organisation de cette manifestation qui selon elles, doit tout le temps

mobiliser les touristes pour que leurs recettes soient à plein temps