IX.2.

CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

En géographie la théorie est un ensemble

cohérent d'énoncés, ayant pour objectif de rendre compte

d'une réalité géographique. Elle se compose de postulat et

d'hypothèses ayant subi avec succès l'épreuve des faits,

d'hypothèses moins souvent testées et aussi d'hypothèses

nouvelles qui attendent la confrontation avec l'observation, le projet de la

théorie est d'expliquer. Ainsi pour vérifier nos

hypothèses dans le cadre de notre travail, nous avons jugé bon

d'utiliser certaines théories.

IX.2.1.

La théorie de la Centralité galactiquede René Joly ASSAKA

ASSAKO

Cette théorie est encore appelée « la

centralité diffuse ou multimodale » a été

élaborée parRené Joly ASSAKA ASSAKO en2020. D'après

ce dernier dans son ouvrage la géographie transcendante, le principe de

centralité ne se limite pas uniquement sur la polarisation à

travers l'existence d'un simple réseau urbain, mais d'une organisation

en nuage de point qui émousse les contrastes

« centre-périphérie » et pose les

prémices d'un continuum socio-spatial sur fond d'administration et de

production économique.Cette théorie peut

êtreimplémentée dans notre étude dans la mesure ou

tout d'abord le développement de l'agriculture dans l'arrondissement de

Melong est influencé par un paradigme social dans la mesure ou de

nouveaux systèmes sont introduits par le faite de brassage de plusieurs

ethnies. En fin du fait que le développement agricole dans les villages

environnant Melong, la politique agricole est impulsée par

l'administration centrale en charge de l'agriculture qui est le MINADER

situé au centre-ville et qui polarise la périphérie de

Melong à travers sa politique agricole.Elle nous permet d'expliquer non

seulement la relation que la ville de Melongentretient avec ses

localités environnant, mais aussi son influence dans l'exploitation

agricole avec sa proche campagne.

IX.2.2.

La théorie de l'offre et de la demande d'Adam Smith

Adam Smith dans son model, définit l'offre d'un bien

comme étant la quantité de produit offert à la vente par

les vendeurs pour un prix donné. Tandis que la demande est comprise

comme la quantité d'un certain produit demandé par les acheteurs

pour un prix donné. Quant au prix d'un objet, c'est une quantité

dépendant de l'offre et de la demande. Il s'agit d'un

résumé autour une loi appelée Loi du marché. C'est

une loi qui régit un marché, avec ou sans l'intervention de

l'Etat.

Ici l'offre et la demande sont indépendantes et le

comportement de l'une ou l'autre est relatif à la situation des prix du

marché. On parle alors de l'équilibre partiel dont la figure est

le suivant.

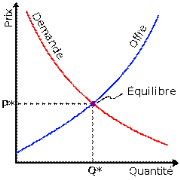

Figure 3 : Confrontation de l'offre et demande

Selon cette figure, dans les marches où on a une

situation d'équilibre, on aura les effets suivants :

v Lorsque le prix monte :

L'offre ici a tendance à augmenter car les producteurs

sont incités plus de bien, de nouveaux producteurs sont incités

à s'installer sur le marché. Ainsi la demande a tendance à

baisse, car plus les prix sont élevés, moins les acheteurs sont

disposés à acheter.

v Lorsque le prix baisse :

Dans cette situation contraire que la première l'offre

à tendance a tendance à baisser. Ainsi les producteurs sont

découragés à produire car l'activité ou le

marché n'est pas bon car personne ne peut accepter produire pour perdre.

C'est une situation vécue généralement en période

de crise ou les prix des produits chutent sur le marché. Cependant la

demande a tendance à augmenter. Car moins les prix sont

élevés, plus les acheteurs sont disposés à acheter.

Afin de résoudre ce problème de

déséquilibre entre le demandeur et l'offreur, il faut donc

trouver une situation ou un point d'intersection qui maximise le nombre

d'échanges. Un prix un peu au-dessus laissera des vendeurs voulant bien

vendre sans acheteurs. Par contre un prix un peu en dessous laissera des

acheteurs voulant bien acheter sans vendeur.

Dans les deux cas, le nombre d'échanges sera aussi plus

petit qu'au point d'intersection. Il y aura de toute façon des acheteurs

et des vendeurs qui ne seront pas satisfaits, mais ce sera à cause du

prix mais pas parce qu'ils n'ont trouvé personne en face.

Une courbe d'offre et de demande correspond à un nombre

donné d'offreurs et de demandeurs. Une augmentation ou diminution du

nombre d'offreurs ou de demandeurs provoque un déplacement vers la

droite ou vers la gauche, et donc une modification de l'équilibre. Smith

envisage ainsi une confrontation de l'offre et de la demande :

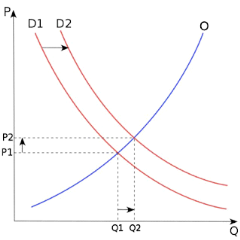

Figure 4 :Confrontation des prix

Le prix P d'un objet est déterminé par

l'équilibre entre les deux courbes de demande D ainsi que de l'offre O.

le graphique montre l'effet d'une augmentation de la courbe de demande D1

à D2 : le prix P et la quantité totale Q

vendue augmentent tous les deux.

Les principaux déterminants de l'offre sont le prix du

marché et les couts de production. Ceux de la demande sont le prix des

objets, le revenu, les gouts, mais aussi l'offre et la demande des biens des

objets. En construisant les deux courbes (offre et demande), on se trouve en

face d'une nouvelle situation de marché. La rencontre entre la courbe de

la demande et celle de l'offre, on obtient un point d'équilibre. Tant

que ce point n'est pas atteint, l'excédent d'offre provoque la baisse du

prix ou bien la forte demande provoque automatiquement sa montée. C'est

donc par tâtonnement censé être atteint ce prix dans la

réalité. Ainsi, la demande et l'offre connaissent des

évolutions :

v Evolution de la demande : lorsque d'avantage de

personnes désirent un bien, la quantité qui en est

demandée pour un prix donné tend à augmenter. Cette hausse

de la demande peut dériver d'une évolution des gouts, quand les

consommateurs accroissent le désir qu'ils aient d'un bien donné.

La conséquence de ce changement est la hausse du prix d'équilibre

qui passe de P1 à P2, tandis que s'accroit

également la quantité d'équilibre qui passe de

Q1 à Q2. Inversement, lorsque la demande diminue,

les phénomènes inverses se produisent. La quantité

échangée décroit ainsi que le prix.

v Evolution de l'offre : lorsque les couts de production

de l'offreur sont modifiés, la courbe de l'offre se déplace en

conséquence. Si, par exemple quelqu'un découvre une nouvelle

manière de faire pousser le rotin, les producteurs tenteront d'accroitre

les quantités vendues, si bien que la courbe O0 se

déplace vers la droite et deviendra O1.

Cet accroissement de l'offre provoque une diminution du prix

d'équilibre qui passe de P1 à P2. Quant

à la quantité d'équilibre, elle augmente de Q1

à Q2 car la quantité demandée est accrue par la

baisse du prix. Cette évolution n'a d'effet que sur l'offre, la courbe

de la demande reste identique.

Cette théorie présente clairement son rôle

dans notre travail car elle nous permet de comprendre le comportement des

différents acteurs de l'agriculture dans l'arrondissement de Melong.

Cette théorie nous permettra également de comprendre ce qui

motive les agriculteurs de pratiquer de plus en plus ou de moins en moins de

nouvelles techniques. Cependant on peut aussi à partir de cette

théorie comprendre l'organisation du marché. L'agriculture

faisant partie d'une activité économique où l'offre et la

demande constituent les éléments essentiels dans le jeu du

prix.

|