|

Déforestation et dégradation de l'environnement au Cameroun 1960-2010.par Marcel Koviel Songo Université de Youndé I - Master en histoire 2012 |

Source : H. Bikié, J. G. Collumb et al, Aperçu de la situation de l'exploitation forestière au Cameroun, rapport de l'observatoire mondial des forêts, Washington, DC, World Resources Institue, 2000, p. 16. A travers ce tableau, nous constatons que la diversité des essences forestières camerounaises offre au pays une grande variété de bois de grande valeur. Toujours sur ce tableau, nous pouvons évaluer la multitude d'applications qui résulte de la transformation de ce bois. Ainsi, sur le plan floristique, les forêts camerounaises présentent une très grande multitude d'espèces d'arbres. Ce qui est corroboré par le rapport de l'observatoire mondial 23 24 des forêts qui stipule que le pays a le nombre le plus élevé de plantes par unité de surface de la région0. La liste des essences forestières proposée par l'annexe I est une preuve de cet argument0. En dehors du bois, les forêts camerounaises renferment plusieurs produits non ligneux. Parmi ces produits nous avons les feuilles et les écorces qui sont utiles à la pharmacopée, les tubercules, les graines, les résines, les fruits, le miel, les champignons et les produits à base d'animaux qui constituent de véritables aliments de nutrition0. A part cette richesse floristique, on dénombre aussi une faune importante. 2-Les richesses fauniques des forêts camerounaisesLes forêts camerounaises abritent une forte variété d'espèces animales. D'après Filip Verbelen, les forêts de la chaine montagneuse du Cameroun et du Nigeria, les forêts des plaines ouest et les forêts équatoriales du Cameroun abritent pas moins de seize espèces de singes, dont deux primates : le chimpanzé et le gorille des plaines0. La faune forestière typique du Cameroun compte également l'éléphant de forêt, le léopard, le chat doré, le bongo, le buffle des forêts, l'antilope de forêt le pangolin géant, et le porc-épic0. Dans la forêt équatoriale vivent également des centaines d'espèces d'oiseaux. Selon Birdlife International, le Cameroun abrite deux zones d'oiseaux endémiques notamment les montagnes camerounaises qui ont plus de vingt et neuf espèces à territoire peu étendu, et les plaines du Cameroun et du Gabon, une zone de forêts de plaine qui s'étend du sud-ouest du Nigeria au Gabon. Ce secteur comprend six espèces à territoire peu étendu0. Cette diversité d'espèces fauniques place le Cameroun en deuxième position dans la région après la Guinée équatoriale0. Au vue de ces espèces fauniques, on peut dire que le pays dispose d'une grande richesse. Alors, parlant des richesses forestières, nous pouvons dire que le grand Sud-camerounais dispose des richesses forestières d'une très grande importance. Ces richesses sont tant floristiques que fauniques. Le pays se distingue ainsi des autres Etats de la région par son importance en biodiversité. C'est grâce à ce milieu favorable par son relief, hydrographique et la forêt que le milieu a attiré de nombreuses populations. Celles-ci ont immédiatement lié des rapports vitaux avec cette forêt. Ainsi, il serait intéressant de savoir quelle a-été la place de celle-ci dans la vie de ces populations ? 0 Bikié, Collumb, Aperçu de la situation de l'exploitation, 2000, p. 16. 0 Confère Annexe I de la page 142. 0 Ibid. 0 Ibid. p. 7. 0 Ibid. 0Ibid.. 0 Ibid. p. 15. 25 II - LA PLACE DE LA FORET DANS L'UNIVERS DES POPULATIONS CAMEROUNAISESL'étude de la place de la forêt dans l'univers des populations camerounaises répond à l'examen des forêts camerounaises comme sources de biens, des services d'une part et d'autre part comme patrimoine culturel des populations. A-LES FORETS : SOURCE DE BIENS POUR LES POPULATIONSLes forêts sont une source de biens depuis les périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale. 1 - La place des biens forestiers dans la vie des populations précolonialesLes peuples qui habitent les zones forestières au Cameroun aujourd'hui sont constitués des Bantous, des Pygmées, des Baka et des Bagyélis. Ces différentes populations sont localisées dans les régions du Sud-Ouest, du Littoral, du Centre, du Sud et de l'Est Cameroun0. Ils seraient immigrés là entre le XVIII è et le XIX è siècles, venant de tous les horizons d'Afrique. Leur adaptation à ce milieu ne fut pas une chose facile. Mais plus tard leur vie devint liée à la forêt0. Avant l'avènement de la colonisation, ces populations tiraient de la forêt l'essentiel du nécessaire vitale Les Bantou et leurs voisins Pygmées, Baka et Bagyéli vivaient du ramassage, de la chasse et de la cueillette0. Ils s'alimentaient avec des denrées tirées de la forêt, notamment les ignames sauvages, la viande de brousse, les escargots, les chenilles, les champignons, les fruits sauvages (corossols, fruits noirs, mangues, ndjansang, noix du moabi...), feuilles sauvages etc. L'approvisionnement en ces produits par ces populations se faisait à travers la chasse, la cueillette et le ramassage. Ainsi, pour avoir les ignames sauvages (Mbial en langue Konabembé0), `'les hommes recherchaient les lianes à ignames dans la forêt, après la découverte de celles-ci, leurs tiges 0 J-F., Gerber, `'Resistances contre deux géants industriels en forêt tropicale. Populations locales versus plantations commerciales d'hévéa et palmiers à huile dans le Sud Cameroun», 2008, p. 13. 0 Ibid. p. 14. 0 Kelodjoué, `'L'évolution de l'exploitation industrielle», 1985, p. 254. 0 Le Konabembé est une langue parlée par une tranche de populations bantou agriculteurs vivant dans le sud de l'arrondissement de Yokadouma, leur canton regroupe près d'une cinquantaine de villages en bordure de l'axe principale reliant la ville de Yokadouma à Moloundou et toute la région de la Boumba jusqu'aux limites avec le département du Haut-nyong. Leur communauté serait la plus importante de l'arrondissement de Yokadouma. 26 étaient arrachées pour permettre à ces hommes de creuser les racines pour parvenir aux tubercules», nous confiait Touoba du village Madjoué0. La viande de brousse était le produit de la chasse. On y chassait le lièvre, l'antilope, le sanglier, le buffle, le porc-épic, le buffle, l'éléphant, le pangolin géant, le gorille ; etc. `'Nos grands parents chassaient avec des arcs et à travers les pièges»0 nous confiait Méloa à Madjoué. En effet, Pour se procurer le poisson, les hommes et les femmes barraient une rivière poissonneuse avec le bois mort tiré de la forêt, les mottes d'argile et les feuilles, et ils évacuaient toute l'eau à l'aide des paniers en rotin, le lit de la rivière vidé, ils attrapaient tout le poisson présent, en dehors de pêcher comme ça, on pouvait piéger les poissons de grandes rivières en construisant de grands pièges en gros troncs de bois sous la forme de pont0. L'importance de la forêt se justifie ici par le rôle que jouent les arbres qui bordent les rivières et les fleuves dans la nutrition et la protection de certains poissons et dans les moyens qu'utilisent les populations pour leur avoir. L'approvisionnement en fruits sauvages était une chose simple, puisqu'il suffisait de se rendre aux pieds de certains arbres. C'était le ramassage. Parmi ces fruits, les noix de moabi, et les mangues sauvages étaient les plus appréciés. Car en dehors du jus sucré que ces deux produits procuraient, ils permettaient aussi à la fabrication de l'huile végétale pour les amandes de moabi (huile de karité) et de la patte et le beurre de mangue sauvage0. Ainsi, comme les fruits, les escargots, les chenilles et les champignons faisaient partie des produits provenant du ramassage. C'est cet ensemble de produits qui constituaient l'alimentation des peuples de la forêt du grand Sud Cameroun0. Cette façon de s'alimenter est restée en grande partie aujourd'hui celle des Pygmées du département de la Boumba et Ngoko, les Baka de la région de Lomié, les Bagyeli ou les Bakola du département de l'Océan0. La richesse alimentaire issue de la forêt garantissait la survie des peuples anciens (avant la période coloniale) au point de ne rien envier à la vie d'aujourd'hui. La forêt était 0 Entretien avec Joseph Touoba, environ 90 ans, ancient planteur de Cacao, Madjoué, 26 octobre 2010. 0Entretien avec André Méloa, environ 40 ans, braconnier, Madjoué, 2 novembre 2010. 0 Entretien avec Yvonne Ebiaboua, environ 75 ans, cultivatrice et pêcheur, Ngatto ancien, 7 novembre 2010. 0G. Deravin, `'projet Coeur de forêt : 2008-2010 : sauver le Moabi, arbre sacré chez les Pygmées-baka du Cameroun», rapport de coeur de forêt, www.coeurdeforêt.com, 2010, P. 8, consulté le 15 novembre 2010. 0Entretien avec Delphin Mouamie, environ 60 ans, chasseur, Massea, 11 novembre 2010. 0 G. Deravin, `'projet coeur de Forêt», 2010, p.8 27 ouverte à tous ces habitants et on pouvait se servir à sa guise. Dans ce sens les maux tels que les famines ne devraient pas être connus. Ce qui est corroboré par Zondjel du village Medoum, qui affirmait que : `'La vie était facile en ce temps, la forêt était notre bienfaitrice. C'est pourquoi on vénérait certains de ces éléments''0. Dans cette étendue de forêt, les Bantous étaient sédentaires, les Pygmée, les Baka et les Bagyeli étaient semi-nomades, car ils pouvaient quitter le campement pour les raisons de deuil, l'évitement d'un conflit et le désengorgement du premier campement0. En dehors des produits alimentaires, beaucoup d'autres produits étaient issus de la forêt. En effet, il s'agit des matériaux qui étaient essentiels pour le tissage des vêtements. Ces matériaux étaient parfois les lianes, parfois les écorces d'arbres. Les fils issus des lianes traitées étaient soigneusement tissés pour confectionner les habits et en ce qui concerne les écorces d'arbres, on les battait à l'état frais longuement pour donner une forme de tissu0. De cette étoffe était confectionné un vêtement0. Par exemple, depuis le XIV è siècle, voire avant, les habitants de l'Afrique équatoriale battaient les écorces de ficus afin de les assoupir pour tailler des vêtements dans ce `'tissus'' ; elles tissaient et teintaient de superbes pagnes en raphia0. La conclusion à laquelle nous pouvons aboutir, est que la forêt en dehors d'alimenter les populations, habillait aussi celles-ci. Tous les produits de tissage étaient disponibles dans la forêt. Et ces haillons issus des produits forestiers avaient des noms. Cela dépendait de la région où on était. Par exemple les Konabembé l'appelaient Apkaka . Au-delà d'habiller les hommes, la forêt était aussi une source des médicaments. Pour résoudre leurs problèmes de santé, les ancêtres s'approvisionnaient en forêt en produits médicinaux. On y trouvait presque tout remède à toute maladie. Le tableau ci-dessous est plus illustratif de la richesse en pharmacopée des forêts camerounaises. 0 Entretien avec Louis Zondjel, environ 65 ans, cultivateur, Medoum, 10 octobre 2010. 0 Gerber, `'Resistance contre deux géants industriels'', 2008, p. 15. 0 Entretien avec Marie Mbot, environ 65, cultivatrice, Madjoué, 8 août 1999. 0Ibid. 0 Dictionnaire Universel, Paris, Hachette Edicef, 4 è édition, 2002, p. 27. 28 Tableau n°2 : Liste des plantes médicinales et les maux qu'elles traitent

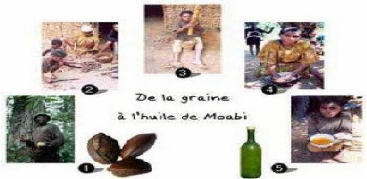

Source : O. Ndoye, M. Ruise-Perz. Et al, `'Les effets de la crise économique et de la dévaluation sur l'utilisation des plantes médicinales au Cameroun. Implication pour la gestion durable des forêts», séminaire FORAFRI de Libreville (enquête CIFOR 1998), p. 4. Cette liste non exhaustive des plantes médicinales ressortant les maladies qu'elles soignaient, démontre que la forêt camerounaise offrait largement aux peuples anciens de quoi se soigner. Ces plantes étaient en abondance dans cette forêt. Ceci atteste la valeur médicinale de la forêt. Par ailleurs, cette même forêt offrait l'emplacement et des matériaux de construction. Pour certains Bantous qui auraient vécu en pleine forêt originelle, pour se protéger contre les intempéries et les attaques de tout part, ils construisaient des habitats traditionnels. Pour la construction d'un habitat, le choix de l'emplacement était primordial, car la fragilité des matériaux (piquets, lianes et feuilles) faisait en sorte que ces maisons positionnées en pleine air soient détruits par les intempéries. Dès lors, les pieds des grands arbres étaient des 29 meilleurs emplacements, car ces pieds et les branches pouvaient protéger la maison des forces naturelles0. C'est avec le temps qu'ils auraient adopté les techniques de maisons en poteaux, murs en écorces d'arbres et le toit en raphia0. Chez les Pygmées de l'Est Cameroun, ces constructions ont gardé leur forme authentique jusqu'à ce jour. Elles étaient en huttes entièrement constituées des produits forestiers. La forêt était donc ainsi la source des matériaux de construction à l'époque précoloniale. Alors, au vu de sa valeur alimentaire et médicinale, considérée comme source des vêtements et de matériaux de construction, nul ne peut douter de la valeur des forêts camerounaises comme sources de biens pour nos ancêtres. Contrairement aux générations actuelles, nos aïeux s'en servaient amplement pour tous leurs besoins. La forêt était donc l'essence vitale. 2 - La dépendance des populations coloniales et postcoloniales des biens forestiersL'arrivée des Européens à partir du XIXe siècle eut un impact sur la vie des populations camerounaises. Car ceux-ci apportaient avec eux des nouvelles habitudes de vie. Ainsi, ils introduisirent des nouveaux produits (cultures, médicaments et matériaux de construction). Ce qui fait affirmer Kelodjoué que l'agriculture est un lègue colonial. L'introduction par les colons des cultures modernes telles que les produits alimentaires (manioc, banane-plantain, macabo, arachide, haricot, patates, igname, palmier à huile, canne à sucre et tous les fruits qu'on connait ; etc.), la médecine moderne pratiquée dans les hôpitaux et les médicaments occidentaux, les matériaux de construction (tôle, pointe, briquette, ciment, acier...), les vêtements éloignait déjà peu à peu des populations locales de certains produits forestiers sans pour autant les séparer totalement de ceux-ci. Sur le plan alimentaire, certaines des habitudes d'aujourd'hui sont restées attachées au passé. Parmi ces produits alimentaires forestiers consommés dans le passé, certains seraient disparus, mais d'autres sont encore très prisés et on les rencontre dans nos marchés. Il s'agit entre autres des espèces utilisées comme vivrier, des fruitiers, des cultures de rente, les 0 Entretien avec Louis Zondjel, environ 65 ans, cultivateur, Medoum, 10 octobre 2010. 0 Entretien avec Jean Elidong, environ 70 ans, Braconnier, Song ancien, 15 novembre 2010. 30 chenilles, les escargots et la viande de brousse ; etc.0 Comme vivrier, on distingue trois espèces de riz sauvage (oryza sp.), trois ou quatre espèces de haricot sauvage (niébé). Les racines et les tubercules sont aussi présents. Dans leur registre, on rencontre les ignames sauvages. On dénombre huit ou neuf espèces. Ces tubercules et racines sont toujours consommés. De nos jours ils sont un peu rares, pas connus de toute la jeune génération. Pourtant, dans certaines régions du Cameroun, certaines populations continueraient à les consommer. C'est le cas des Pygmées dans la Boumba et Ngoko, des Baka dans le Haut-Nyong, les Bagyeli dans l'Ocean0. Pour ce qui est des fruits sauvages, environ deux cent cinq espèces d'après Fon Dou et Foteu sont recensées. Elles sont consommées sur plusieurs formes : Pulpes comestibles (18 espèces) ; Amandes comestibles (5 espèces) ; Fruits et amandes non utilisés en cuisine (3 espèces) ; Fruits et amandes subissant des transformations (3 à 5 espèces) ; Amandes transformés en bouillie (5espèces) ; Huile alimentaire ou industrielle (5 à 7 espèces)0. Beaucoup d'entre eux qui, hier faisaient partie de l'alimentation des populations, continuent toujours à alimenter les paniers de certaines ménagères. On peut citer les noix de moabi, la mangue sauvage, le corossol sauvage ; etc. On trouve tous ces fruits dans les marchés actuellement0. Les chenilles et les escargots sont toujours les denrées très prisées par certaines populations camerounaises. Comme les fruits, on les rencontre aussi dans les marchés. Que ce soit les fruits ou les escargots et les chenilles, on les consomme aujourd'hui, au rythme des saisons, car ce sont des produits saisonniers. Par ailleurs, certains de ces produits sont classés dans la liste des produits forestiers non ligneux (PFNL) que beaucoup d'Organisations Non Gouvernementales (ONG) tentent de valoriser0. Ce nom est attribué aux produits forestiers qui sont en dehors du bois et dont l'exploitation par les populations riveraines peut leur apporter une amélioration au niveau de leurs conditions de vie0. Certains de ces produits 0 S. C. Tagne Kemmegne, `'Gestion durable des ressources naturelles en Afrique centrale : cas des produits forestiers non ligneux au Cameroun et au Gabon», mémoire de master en droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges, 2008, p. 50. 0 Deravin, `'Projet coeur de forêt», 2010, p. 8. 0 Fomete Nembot, Tchanou, La gestion des écosystèmes forestiers, 1998, pp. 58-59. 0 Tagne Kemmegne, `'Gestion durable des ressources », 2008, p. 50. 0 Tagne Kommegne, `'Gestion durable des ressources», 2008, p. 43. 0 Ibid. 31 d'origine végétale sont le gnetum africana, la mangue sauvage, le ndjansang, les noix de moabis, les produits médicinaux etc. Pour les feuilles, on connait les légumes comme le Ndolé (Vermonia sp) et l'Okok (Gnetum africana) qui sont les plus en vues et consommées. Ces deux légumes étaient déjà consommés à l'époque. De nos jours, le Ndolé est un plat prestigieux. Il est consommé dans tous les grands banquets. Sur son cas, Endele Béatrice disait : `' Le Ndolé reste le plat que mes clients commandent le plus quand ils arrivent ici». Quant à la salade sauvage, elle est connue sous le nom de l'Okok en Beti. Son nom scientifique est le Gnetum africana. Cette feuille très prisée est utilisée pour plusieurs fins0. Jusque là, elle servait à l'alimentation pour des populations des zones forestières. Mais aujourd'hui, elle est entrée dans l'alimentation des populations urbaines. Ainsi, chaque région avait un met spécial à base de cette feuille. A l'Est c'est le plat de Koko qu'on vous sert avec du bon couscous, dans le Centre et le Sud, on vous la sert sous la forme du Kok avec du manioc, alors que dans le Nord-Ouest et le Sud-ouest, elle est mangée sous le nom de Ero avec du Water foufou. En dehors de cet usage du Gnetum aficana s'ajoute encore d'autres. Cette même plante sauvage servirait à la fabrication de l'alcool et de certains produits médicinaux0. C'est pourquoi elle est commercialisée aujourd'hui tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Les chargements du Gnetum africana qui partent des brousses du Sud-ouest, du Littoral et du centre alimentent les grands marchés du pays0. La mangue sauvage au même pied d'égalité que les autres fruits forestiers connait aussi plusieurs usages. Son fruit est d'abord sucé pour son jus et les amandes qui en sortent servent à la fabrication d'une patte grise qui alimente les sauces. Cette patte est appelée ndo'o en Beti et Ndiek en Konabembé. Elle est comparable à la patte d'arachide ou de pistache, mais très appréciée par les vieux pour son taux de lipides développé et à cause de sa facile digestion0. Pourtant elle est commercialisée aussi à l'extérieur du pays. Pendant la saison, les commerçants nigériens se déversent au Cameroun pour s'en approvisionner. La cuvette de mangue sauvage coute 25 000 FCFA dans les marchés de Yokadouma0. 0O. Ndoye, M. Ruise-Perez. et al `'Les effets de la crise économique et de la dévaluation sur l'utilisation des plantes médicinales au Cameroun. Implications pour la gestion durable des forêts», Séminaire FORAFRI de Libreville, 1998, p. 9. 0 Ibid. 0 Tagne Kommegne, `'Gestion durable des ressources», 2008, p. 44. 0 Entretien avec Irène Medjara, environs 35 ans, vendeuse au marché de Yokadouma, Yokadouma, 10 août 2010. 0 Ibid. Le ndjansang est aussi cette espèce de graines qu'on a toujours prélevées dans la forêt. Sa patte sert à concocter certaines sauces. Par exemple les femmes au Cameroun adoraient le préparer avec du poisson. Et le sac de Ndjansang coûterait extrêmement cher dans les marchés au Cameroun0. Quant aux noix de moabi, ils n'ont pas perdu leur valeur datant. Comme dans le passé, ses fruits sont sucés comme la mangue sauvage, ses amandes servent à extraire une bonne huile végétale. Cette huile est très appréciée par les populations forestières et est vendue dans les marchés camerounais0. Cette huile végétale est très importante dans l'alimentation de certaines populations des zones forestières. Petit à petit, elle commence à être commercialisée dans les marchés intérieurs du pays. Les images suivantes montrent la place que cette huile a toujours occupée dans la vie des populations. 32 0 Entretien avec Annie Etsal, environs 35 ans, cultivatrice, Madjoué, 02 août 2010,. 0 Deravin, `'projet coeur de forêt », 2010, p. 7. 33 Photo n°1 et 2 : Une famille Baka concassant les noix de moabi et une femme bantou en train de charger son huile dans un bidon à l'Est Cameroun.

Source : G. Deravin, `'Projet coeur de forêt» 2010. Quant à la viande de brousse, principale source de protéines dans le passé, est l'un des produits forestiers les plus consommés actuellement par presque toutes les couches sociales au Cameroun, et presque dans tous les villes et les villages du pays. De Douala à Yokadouma, de Loupessa à Akom II, cette viande est la plus prisée0. Malheureusement, tellement elle est consommée qu'un cri d'alarme est lancé dans tout le pays pour que tous les animaux de la forêt ne soient pas décimés0. On peut néanmoins constater que l'alimentation est toujours liée aux produits forestiers. Sur le plan médical, une bonne partie de la population comme celle d'avant se sert encore aujourd'hui des produits forestiers pour se soigner. Malgré le développement de la médecine moderne, la santé de plusieurs Camerounais est tributaire de la pharmacopée forestière. Ce qui explique cet attachement aux produits forestiers est parfois la pauvreté ambiante dans la majorité des foyers camerounais, l'isolement sanitaire et l'attachement aux traditions. Ce qui n'était pas le cas dans le passé ou c'était plutôt un problème d'habitude des populations camerounaises à accorder leur choix aux produits locaux qui leur inspiraient la confiance par apport aux produits importés. Ainsi beaucoup d'études attestent que les plantes médicinales sont très utilisées dans la médecine traditionnelle et même moderne. Ainsi, selon l'article de `'coeur de Forêt», 80% de la population camerounaise se traitent à la médecine traditionnelle0. Ce qui est la preuve de l'importance des PFNL. Sur ce point, Tagne 0 Ibid. p. 47. 0 Bulletin WWF Jengi...n°11 2008, p. 7. 0 Ibid. 34 Kommegne affirme dans son étude menée en 2008 que `', vingt cinq des marchés des zones forestières humides du Cameroun vendent les PFNL d'origine végétale, pour un chiffre d'affaire de vente semestriel estimé à 1,9 million de dollars US».0 Le même auteur qui cite Flore NNanga estime que sur les trente marchés choisis comme échantillon dont vingt huit dans la ville de Douala et deux dans la ville d'Edéa, il ressort que chaque marché a eu en moyenne 51,61 espèces présents sur son site et au moins 79 espèces sont vendues de plus. Les prix de PFNL vendus sur les marchés étudiés donnent à peu près ceci. Tableau n°3: quelques prix d'espèces de PFNL trouvés dans les marchés de Douala

Source : Tagne Kommegne `' Gestion durable des ressources», 2008, p. 47. En cette période de modernité, l'habitat est passé de traditionnel à celui de moderne. Mais sans pour autant se passer totalement des matériaux forestiers. Pendant la période coloniale la majorité des maisons étaient construites à 80% des matières forestières. Des poteaux aux nattes de raphia en passant par les lianes, étaient des matériaux récoltés dans les forêts. La construction des cases dans beaucoup de villages du grand Sud Cameroun dépend jusqu'à ce jour des produits forestiers. Alors dans les villages, en dehors de ceux qui construisent des maisons en dur, la majorité des paysans le font à base des matériaux que la nature leur offre. Ainsi, si les maisons ne sont pas en poto-poto, elles sont en « calabotes ». Ces différentes compositions des maisons prennent abondamment les produits ligneux. C'est ainsi que pour avoir une maison en « calabotes », il faut les poteaux ou les chevrons, les planches et les lattes. Pourtant la construction d'une maison en poto-poto nécessite, les poteaux, les lianes, les planches et les lattes. Ainsi donc, on localise les maisons en poto-poto 0 Tagne Kommegne, `'Gestion durable des ressources», 2008, p. 47. 35 dans les villages des régions du Centre, du Sud, et de l'Est. Alors que les maisons en « calobotes » sont localisées dans les régions du Littoral et du Sud-ouest. L'avènement des cultures pendant la période coloniale au Cameroun a diminué la pression alimentaire que les populations exerçaient sur les forêts. Ce qui ne les a pas rendues indépendantes de celle-ci, car nous savons que le développement de toutes ces cultures agricoles se fait par l'exploitation des terres. L'agriculture nécessite le défrichement de plusieurs hectares de forêts. On a l'agriculture traditionnelle et l'agro-industrielle. Ces deux classifications classiques tiennent compte des techniques de culture, du matériel de travail, des moyens financiers et de l'importance des parcelles cultivées. En effet, l'agriculture traditionnelle (itinérante sur brulis) est celle pratiquée par les petits paysans dans les villages du grand Sud Cameroun0. Elle est une agriculture de subsistance. Sa particularité est qu'elle utilise des outils rudimentaires (houes et machettes), des petites surfaces (0,3 à 1,5 hectares) et a des techniques dérisoires notamment les incendies des parcelles défrichées, la technique de jachère0. C'est cette forme d'agriculture qui est développée dans les villages du Cameroun. Ainsi, pour la pratiquer, les populations défrichent des parcelles de forêt pour faire des champs de cultures vivrières. A l'Est, au Centre, au Sud, au Littoral et dans le Sud-ouest on y cultive la banane-plantain, le manioc, le macabo, la patate, les ignames, les arachides, les pistaches, le gombo, le maïs, etc.0. Ce sont les parcelles qui ont servies de plantations de cultures vivrières qui deviennent souvent plus tard les plantations des produits de rente tels le Cacao, le Café. Dans la région de la Boumba et Ngoko, c'est précisément ce qui se passe. L'image ci-dessous illustre la modeste qualité de plantation qu'on trouve dans les villages. 0 P. Bigombe Logo `'exploitation forestière et développement local: sortir de l'Etat forestier», Arbres, forêts et communautés rurales, vog-ADA Bulletin FTPP n°15 et 16 Décembre 1998 spécial Cameroun, p. 2. 0 Entretien avec George Akwah Neba, 46 ans environ, Project officer, Pro-poor Redd project, Yokadouma, 10 Octobre 2010. 0Entretien avec Jeannette Nala, 48 ans environs, commerçante des produits de consommation, Douala, 22 décembre 2010. 36 Photo n°3: petite plantation de banane-plantain paysanne dans le village de Massea

Source : Songo Eric, Massea le21 janvier 2007 Ce champs paysan présente toutes les caractéristiques de l'agriculture traditionnelle. On peut remarquer le minuscule espace de terrain qu'il occupe, l'état touffu de la parcelle cultivée et la triste santé de la culture (banane-plantain) qui est développée. Ce qui signifie qu'il appartient à un seul paysan, qui a eu des moyens limités pour le créer. Le plus souvent, les forêts sont parsemées de plusieurs champs comme celui-ci. On peut donc constater que cette agriculture consomme énormément la forêt, car l'absence d'engrais conduit les cultivateurs à observer des périodes de jachère qui vont de 3 à 10 ans0. Pendant ce temps, ils déboisent des nouvelles portions de forêt. Puisque c'est dans les forêts vierges où les sols sont encore fertiles qu'ils créent des nouveaux champs. Ce qui par 0 Ibid. 37 conséquence met cette forme d'agriculture sous la dépendance de la forêt. On parle alors de l'agriculture itinérante sur brulis, contrairement à celle moderne que pratiquent les agro-industriels0. Dans la zone forestière camerounaise, l'agriculture moderne est pratiquée depuis la période coloniale allemande. Quelques années après son indépendance, les autorités camerounaises ont créé des plantations agricoles qui sont venus s'ajouter à celles héritées de la colonisation. Elles sont localisées dans les régions du Sud-ouest, du Littoral et du Sud. Ce sont les sociétés agro-industrielles (HEVECAM, SOCAPALM, SOSUCAM, SAFACAM, CDC etc.) qui pratiquent cette forme d'agriculture0. La particularité de celle-ci est la pratique de la monoculture, l'importance des parcelles cultivées, l'usage des engrais chimiques pour enrichir les sols, la mécanisation, une main-d'oeuvre importante, avec des gros capitaux. Les deux sociétés à savoir HEVECAM et SOCAPALM, qui font partie de notre étude, ont respectivement été créées en 1975 et 19780. Le gouvernement face aux plans d'ajustement structurels, leur a cédé aux capitaux privés en 1996 pour la société d'Hévéa et 2000 pour celle de l'huile de palme0. La Société camerounaise de palmerais (SOCAPALM) et la société d'hévéa du Cameroun (HEVECAM), occupent à elles seules une parcelle de 61 339 hectares0. Pourtant Kelodjoué évalue ce chiffre à 98 000 hectares en 19770. Ces deux géants de l'agro-industrie pratiquent la monoculture, l'une la culture du palmier à huile, l'autre l'hévéa et ont des usines de transformation. La main d'oeuvre de ces deux sociétés est évaluée en centaines de personnes0. Elles ont des productions annuelles évaluées en tonnes, 26 500 pour HEVECAM et 26 000 pour SOCAPALM0. La photo suivante renseigne sur ce qui est de ces plantations. 0 Entretien avec Dr Gordon N. Ajonina, 48 ans environs, ingénieur forestier/Aménagiste des écosystèmes de mangrove et de zones humides, Yokadouma, 10 Otobre 2010. 0 Gerber, `'Resistance contre deux géants industriels», 2008, p. 8 0 Ibid. p. 26. 0 Ibid. 0 Ibid. p. 14. 0 Kelodjoué, `'L'évolution de l'exploitation forestière», 1985, p. 257. 0 Gerber, `'Resistance contre deux géants industriels», 2008, p. 14. 0 Ibid. pp. 19-20. 38 Photos n°4 et 5 : Une plantation de palmier à huile et une plantation d'hévéa

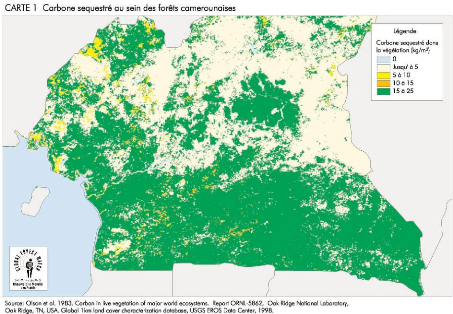

39 Source : Gerber, `'Resistance contre deux géants industriels», pp. 22-23. Dès lors, l'analyse qu'on peut faire au vue de cette superficie élevée qu'occupent les agro-industriels, est que par rapport aux champs paysans, elles occupent de grandes parcelles dans la forêt. Et pour leur extension, elles exigent de plus en plus de nouveaux espaces de forêt. Ce qui les met en dépendance des forêts au même pied d'égalité que les champs paysans. A tous ces biens que la forêt procure aux populations actuelles, on peut ajouter le bois mort qui sert de bois de feu et de charbon de bois. L'usage de ces deux produits énergétiques est récurrent de nos jours. Le bois de chauffage est une énergie utilisée pour la cuisson et la conservation des aliments. Ces aliments peuvent être conservés soit par le réchauffage, soit par le fumage. Les fumées émanant du bois de chauffage servent souvent à l'extermination des insectes dans la maison. Son usage date depuis la période précoloniale. Il a conservé sa place qu'il avait auprès des ménages jusqu'à ce jour. De nos jours, il est très observé dans les zones rurales au Cameroun, ce qui n'exclut pas néanmoins le secours qu'il apporte à certains citadins. A côté de lui, on trouve le charbon à bois. Sur ce point, le rapport de la direction des eaux et forêts indique en 1981 que près des grands centres urbains, il existe des gens spécialisées pour le 40 bois de chauffage. Ces personnes abattent les petits arbres dans les forêts environnantes, les fendent ou les carbonisent pour la vente. Ainsi, il estime à 70 le nombre de personnes qui faisaient ce travail autour de la ville de Yaoundé dans les années 19800. Le charbon à bois est une énergie faite à base du bois brulé. Il a toujours été une source d'énergie incontournable pour certains ménages urbains. Ainsi, il est plus consommateur du bois que le feu de bois. De nos jours, dans les banlieues des grandes métropoles camerounaises (Douala et Yaoundé), de nombreux jeunes se sont lancés à la transformation des gros et longs troncs de bois frais en charbon de bois à travers les fours en forêt0. Cette nouvelle intervention de la forêt dans la procuration de l'énergie vient compléter ce qu'elle a toujours apporté aux populations camerounaises. A1ors, la conclusion qu'on peut tirer de là est que depuis leur arrivée dans la zone forestière, les Bantou du Cameroun ont appris à s'alimenter grâce à celle-ci. D'autres biens qui se sont ajoutés à ceux-là sont: les matériaux de construction, l'habillement, les médicaments et l'énergie. Mais au fil du temps et grâce à la colonisation, certains de ces biens forestiers ont été remplacés par ceux dits domestiques. Cette réalité n'a pourtant pas affranchi l'homme de sa dépendance de la forêt. Ce que confirme les Pygmées, les Bakas et les Bagyélis ; eux qui sont les seules communautés des forêts camerounaises qui ont gardé les mêmes habitudes forestières qu'elles avaient avant la période coloniale0. Arrivé au terme de notre examen sur les biens que la forêt offrait et continue d'offrir aux populations camerounaises, non seulement les forêts sont d'excellentes sources de produits domestiques, mais elles fournissent aussi de précieux services à l'environnement des populations locales et contribuent à leur bien être. B-LES FORETS CAMEROUNAISES COMME SOURCES DE SERVICESLes forêts, en dehors d'être une source de biens, sont aussi de véritables sources de services. A cet effet, depuis la période précoloniale jusqu'à ce jour, les services que les forêts ont rendu et rendent toujours aux populations sont les mêmes. Ces services paraissent très 0 `'Relance du secteur forestier» Direction des eaux et forêts, 1981. 0 Etretien avec Mbala Metouk, 30 ans environ spécialiste de charbon de bois, Mengueme, 24 Septembre 2011. 0 Gerber, `'Resistances contre deux géants industriels», 2008, p. 13. 41 nombreux. Dans ce travail, on les regroupe en services environnementaux et services écologiques. 1 - Les services environnementaux de la forêtLes services environnementaux que rend la forêt aux Camerounais sont de plusieurs dimensions. Elles sont entre autres : la conservation des sols, la séquestration du carbone, l'approvisionnement en eau et la qualité de l'eau, la maîtrise des inondations et la régulation du climat0. La conservation des sols par des forêts tropicales humides passe par la protection des sols fragiles et l'atténuation de la violence des précipitations tropicales en interceptant les gouttes de pluie avant qu'elles n'atteignent la surface du sol0. A cet effet, ce rôle de la forêt entraine la réduction de l'érosion et la protection des ressources locales en terre et en eau. Par conséquent, les sols de certaines zones forestières n'ont pas connu jusque là l'érosion, les coulées de boues, les glissements de terrain. La séquestration du carbone par les forêts est un grand service environnemental que celle-ci rend aux populations. Dans son exposé de juillet 2008, Elvis Ngole Ngole, ministre de la forêt et de la faune au Cameroun estimait que les forêts agissent comme réservoir de 46% du carbone terrestre et absorbent le dioxyde de carbone qui nourrit l'effet de serre. Ainsi, les écosystèmes forestiers abritent 80% du carbone de la végétation terrestre et 40% du carbone des sols0. En outre, soulignons que cette séquestration du carbone se fait à travers la photosynthèse0. Ce rôle semble être essentiel, car la forêt absorbe une grande partie du CO2 atmosphérique. Au Cameroun, les forêts stockent au moins 1,3 et peut être jusqu'à 6,6 gigatonnes de carbone. En débarrassant l'atmosphère du carbone, les forêts rendent l'air atmosphérique sain pour les hommes. Puisque à travers la photosynthèse, la végétation libère l'oxygène dans l'air0. C'est pourquoi, beaucoup de gens pensent que les Africains en général 0 Koffi Annan, `'Les forêts et le changement climatique», Forum des Nations Unies sur les forêts, Rapport du Secrétaire Général, huitième session, New-York, 2009, p. 5. 0 Serageldin, La protection des forêts tropicales, 1993, p. 2. 0 Elvis Ngole Ngole, `'Les forêts : enjeu international du 21ème siècle», Exposé du ministre des forêts et de la faune, Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC), Yaoundé le 18 juillet 2008. 0 R. Nguessi, `'Application de l'article 40 des résolutions du sommet de Rio, cas de l'ANAFOR», Rapport de stage professionnel, 2005/2006, P.5. 0 Bikié, Collumb. Et al (eds), Aperçu de la situation de l'exploitation forestière, 2000, p. 18. 42 et les Camerounais en particulier respirent un air pur. Cet avantage leur est du grâce à la présence des forêts dans leur territoire. Parmi ces services de la forêt camerounaise, on souligne aussi l'approvisionnement en eau et la qualité de l'eau. Comme nous pouvons le constater, la forêt joue un double rôle dans le domaine de l'eau. Elle est à l'origine de certaines précipitations et rend l'eau de bonne qualité0. Les forêts ont une action importante sur le cycle de l'eau, notamment avec l'évapotranspiration (quantité de vapeur d'eau qu'évapore un sol et que transpire la végétation qu'il porte)0. Les arbres contribuent plus que la flore au phénomène d'évapotranspiration et ce qui influence la pluviosité. Ils créent une hygrométrie locale importante en zone tropicale. Leurs racines vont chercher l'eau jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur ou de distance0. Les forêts humides tropicales dont celles du Cameroun sont à l'origine des précipitations qui tombent dans les régions sous le vent0. Lors de ces précipitations, les forêts retiennent la majorité de l'eau qu'elles interceptent ou l'infiltrent en rechargeant la nappe phréatique. Cette eau filtrée par les forêts alluviales est épurée. Ainsi, 30 mètres de forêt riveraine retiennent la quasi-totalité des nitrates agricoles0. Les forêts de collines et de montagnes sont d'une importance particulière pour la captation des eaux dans les zones de précipitations abondantes. Elles permettent de réguler les écoulements des fleuves dont dépendent de nombreuses populations en aval, de protéger les têtes de sources. Ce rôle de la forêt dans le cycle de l'eau donne un grand avantage en ce qui concerne la pluviométrie au grand Sud du Cameroun par apport aux régions du grand Nord. Le constat est très visible, il pleut beaucoup dans les zones forestières que dans les zones sahéliennes ou de savane. D'après Jean Pierre Amou'ou Jam, ces pluies diminuent de la zone forestière vers la savane. Ainsi, une ville comme Yaoundé dans le Sud forestier reçoit une pluviométrie de 1597 mm, alors que Maroua dans le Nord connait seulement 815 mm de pluviométrie0. 0`'Déforestation» http: // fr.wikipedia, consulté le 22 novembre 2010. 0 Dictionnaire Universel, Paris Hachette, 2002, p. 455. 0 Ibid. 0 Serageldin, La protection des forêts tropicales, 1993, p. 3. 0 http: // fr.wikipedia 0 Amou'ou Jam et al, `'Géographie le Cameroun», 1985, p. 9. 43 Pour ce qui est de la qualité de l'eau, on peut dire qu'elle est claire dans les forêts. C'est pourquoi dans les villages forestiers, les hommes s'approvisionnaient dans les sources avant l'avènement des forages et des pompes à eau. Et le plus souvent, ils n'avaient pas de problèmes des verres intestinaux. A tous ces services environnementaux s'ajoutent la maîtrise des inondations et la régulation du climat. La forêt maîtrise des inondations en aspirant l'eau des pluies à travers le travail d'infiltration des eaux que font les racines des arbres jusqu'à la nappe souterraine au lieu de ruisseler à la surface.0 En outre, le couvert végétal offre un microclimat, plus favorable à la croissance végétale et à la vie animale, puisqu'il abaisse la température en absorbant la lumière, là où le sol nu renvoie l'énergie du soleil vers l'atmosphère, réduit l'évaporation et freine le vent0. Si les zones forestières ne connaissent pas assez d'inondations au Cameroun, c'est aussi à cause du couvert forestier. Malgré les pluies abondantes qui tombent dans ces régions, tout se passe un peu bien. Et pour ce qui est du climat, il est très doux, car le couvert forestier offre un ombrage et rend le milieu moins chaud et moins humide. C'est cet ensemble d'éléments qui constitue les services environnementaux qu'offre la forêt aux populations. A côté de ceux-ci, on a les services écologiques de la forêt. 2 - Les services écologiquesLes services écologiques que rendent les forêts aux populations tournent autour de la conservation de la biodiversité0qui comprend plusieurs volets. A savoir la protection de la faune, de la flore, des espèces aquatiques et des autres espèces forestiers et l'alimentation de ces dites espèces. Ce qui rend les choses simples à l'homme qui pourrait se servir des produits de ceux-ci sans se soucier de leur situation. Pour protéger les espèces fauniques, floristiques, aquatiques et autres, les forêts leur offrent d'abord un habitat0. C'est pourquoi les bêtes sauvages vivent dans les forêts avec une assurance sans faille. D'aucuns vivent dans les trous, certains sur les arbres, d'autres sous les racines de ces arbres, et les derniers sous certains grands arbres. Ainsi, Ismael Sergeldin pense que les forêts tropicales humides servent d'habitat à une très grande partie des espèces 0 Serageldin, La protection des forêts tropicales, 1993, p. 3. 0 Ibid. 0 Koffi Annan, `'Les forêts et le changement climatique», 2009, p. 5. 0 Ibid. 44 qu'abrite notre planète0. On retrouve plus de la moitié de toutes les espèces vivant dans les forêts tropicales humides, qui n'occupent pourtant que 7% de la surface des terres0. La forêt camerounaise en fait partie. C'est dans ce sens que Filip verbelen nous apprend que les forêts de la chaine montagneuse du Cameroun et du Nigeria et la forêt équatoriale des plaines du Cameroun abritent des espèces qu'on ne rencontre nulle part ailleurs dans le monde0. On compte parmi ces animaux pas moins de 16 espèces de singes, dont deux primates : le chimpanzé (Pan troglodytes) et le gorille des plaines (Gorilla)0. La faune forestière typique du Cameroun compte également l'éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis), le léopard (Pantera pardus), le chat doré (Profelis aurata), le bongo (Tragelaphus euruceros, Antilope farouche), l'antilope de forêt (cepholophus spp), le buffle de forêt (Syncercus nanus), pangolin géant (smutsia gigantea) et le porc-épic (Atherurus africanus)0. Dans la forêt équatoriale camerounaise, vivent également des centaines d'espèces d'oiseaux, comme le Calao, le Martin-pêcheur, l'Aigle et le Perroquet gris à queue rouge du Gabon0. En effet, il est clair que de nombreuses espèces animales et végétales de la forêt équatoriales ne peuvent survivre que dans des forêts tranquilles comportant de grands arbres âgés dont le feuillage est intact. Certaines espèces (oiseaux, insectes) dépendent d'arbres bien précis pour leur nid, bref leur habitat0. Alors suite à cette longue liste des animaux sauvages qui dépendent de la forêt du Cameroun pour leurs habitats, le constat est clair que la forêt est un abri pour les animaux comme elle est aussi leur source d'alimentation. En ce qui est de l'alimentation, comme les hommes, les animaux aussi dépendent de la forêt. Quant à eux, leur dépendance est quasi-absolue. Les forêts nourrissent les animaux et les poissons. Les animaux des forêts se nourrissent des fruits sauvages (la mangue, la noix de moabi, le corossol, les fruits noirs et rouges), les feuilles, les écorces d'arbre, le nectar des fleurs ; etc. Ainsi pour leur alimentation les éléphants et les sangliers de la forêt du Sud-Est Cameroun se nourrissent des noix de moabi0, les gorilles mangent les fruits rouges, les 0 Serageldin, La protection des forêts tropicales, 1993, p. 3. 0 Ibid. 0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 7. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid. p. 8. 0 Deravin, `'Projet Coeur de Forêt Cameroun», 2010, p. 8. 45 antilopes et autres herbivores se servent de certaines feuilles, quant aux abeilles et autres insectes volants, eux ils se contentent du nectar des fleurs, certains oiseaux se nourrissent des petits fruits alors que d'autres sont des carnivores (Aigle, Corbeau, Charognard...). Les forêts nourrissent les espèces aquatiques. Ainsi, les palétuviers fournissent une abondance d'éléments nutritifs durant leur cycle vitaux à de nombreuses espèces rencontrées dans les estuaires et les mers, en particulier les crevettes et les mollusques. Les forêts riveraines apportent aux pêches d'eau douce des avantages analogues sous forme de substance nutritives que d'importantes espèces de poissons utilisent à divers stades de leur cycle vital0. A base de ce que nous venons d'apprendre, nous pouvons conclure que la forêt joue un rôle déterminant dans la survie des espèces animales terrestres et aquatiques. Car, elle est leur seule source d'approvisionnement en aliments. Pourtant en dehors de ce rôle nutritif s'ajoute celui de source de traitement des maladies des animaux. Certains observateurs, des primatologues ont montré que les gorilles et les chimpanzés parviennent à se soigner en absorbant les plantes précises dans la forêt0. Cette hypothèse sur la valeur médicale des forêts vis-à-vis des animaux pourrait être crédible. Car si les êtres humains sont victimes des maladies de toute sorte, des blessures et par conséquent ont besoin de traitement pour la survie dont certains éléments de celui-ci viennent des forêts, les animaux sauvages ne font pas l'exception. Ainsi donc, parvenu au terme de l'examen des services écologiques que rend la forêt aux populations camerounaises, force est de constater que c'est à travers l'habitat, l'alimentation et les médicaments qu'elle offre aux animaux sauvage que ce service est accompli. Nous tirons donc la conclusion que les forêts protègent, nourrissent et soignent les animaux dont la viande sert à l'alimentation des hommes. En dehors d'être une source de biens et de service, les forêts sont aussi un patrimoine culturel. C - LES FORETS CAMEROUNAISES : UN PATRIMOINE CULTURELAu Cameroun, les forêts représentent toujours beaucoup de choses dans la vie des populations. En dehors d'être leur source de biens et de services, ces mêmes forêts sont pour elles un patrimoine culturel. Les forêts et tous ces éléments ont longtemps étaient la source 0 Serageldin, La protection des forêts tropicales, 1993, p. 6. 0 `'Déforestation», http : // fr. wikipedia. 46 culturelle des populations bantou et un milieu de vie pour les peuples pygmées, appelés peuples des forêts. 1 - La forêt comme patrimoine culturel des peuples bantouDepuis l'installation de l'homme dans la forêt comme nous avons dit plus haut, il a noué une relation vitale avec son milieu. Parmi les domaines qui nourrissent ce lien, il existe le rapport culturel. A l'époque précoloniale le rapport culturel était étroit, l'avènement du christianisme a fragilisé ce lien. A cet effet, elles trouvaient les éléments manifestes de leur religion dans la forêt. Il y avait parmi ces éléments, certains grands arbres, certains grands animaux, certains fleuves. Ces éléments de la forêt alimentaient la spiritualité chez les peuples précoloniaux. Ainsi, quand ils n'étaient pas la représentation matérielle de leur dieu, ils étaient l'intermédiaire avec celui-ci. C'est pourquoi à l'arrivée des premiers Européens, ils vont déclarer que les peuples africains sont les animistes0. Après l'introduction du christianisme au Cameroun au 19ème siècle, les peuples de forêt reconvertis en majorité à celui-ci abandonnent peu à peu cet attachement spirituel aux esprits de la forêt. Pourtant, jusqu'à ce jour, certains liens n'ont pas été coupés. Ainsi, dans les rites mystiques actuels, on utilise certains arbres. Cela dépend de la région, du pays où on se trouve. A titre illustratif, dans la neutralisation de la sorcellerie et l'initiation à la profession de guérisseur voyant, les Konabembé, les von-von et les Mbimo0 du departement de la Boumba et Ngoko utilisent un arbre forestier appelé en langue konabembé `'Essouom»0. Chez les peuples bamiléké, ils ont ce qu'ils appellent la `'forêt sacrée»0 qui est réservée aux rites 0 Dictionnaire Universel, Paris, Hachette Edicef, 2002, P. 58. 0 Les Von-Von sont une ethnie de l'arrondissement de Yokadouma. D'après l'histoire orale, elle serait une ethnie soeur des Konabembé, car leurs ancêtres étaient frères. Les Von-Von, troisième ethnie en importance occupent deux tronçons de route dans l'arrondissement. Elles sont installées à entre la ville de Yokadouma et Gieu (Est de l'arrondissement) et sur le tronçon Yokadouma Moloundou (Sud de l'arrondissement).Elles compte à peu près une vingtaine de villages. Quant aux Mbimo, elles sont aussi du même arrondissement. Deuxième population la plus importante de l'arrondissement après les konabembé. Comme les Von-Von, elles occupent aussi deux tronçons de route dans cet arrondissement. Le premier tronçon va de la ville de Yokadouma à Gribi 27 kilomètres (Nord de l'arrondissement). Le deuxième part de la ville jusqu'à Mboye, village frontière entre le Cameroun et la République Centrafricaine (Sud -est de l'arrondissement). Elles seraient venues de la Centrafrique. Le nombre de leur village est évalué à environ trente. 0 Entretien avec Elarion Epopodengue, 60 ans environ, guérisseur-voyant, Yokadouma 5 novembre 2010. 0Entretien avec Joseph Nguedia, 60 ans environ, policier retraité, Yaoundé l8 mars 2011. Et même le totémisme dans les cultures des sociétés camerounaises, on utilise de bêtes féroces et dangereuses de la forêt telles que la panthère, le gorille, le serpent l'aigle, etc. Et parfois certains arbres. Dans la production artistique, le bois est la matière qui domine. Le Dictionnaire Universel situe l'usage du bois comme le support artistique à partir du VIII è siècle en Afrique0. Ainsi, les masques et les statuettes sont reproduits en bois, on les rencontre dans les grandes chefferies telles que le sultanat de Foumban et les chefferies de Bafoussam, Bafang, Bangangté, etc. Aujourd'hui, ces masques et statuettes sont une source culture dans cette région car ils sont l'héritage que ces peuples ont eu de leurs ancêtres et sont parfois les représentations de la société ancienne. Les fauteuils du musée d'art de Foumban et les tabourets des chefferies Bamileké sont autant d'exemples. A coté du bois, on trouve les lianes qui servent au tissage des paniers, les corbeilles, les sacs à mains, les pots de fleurs ; etc Dans les villages des régions du Sud et de l'Est, le Bubinga et le Moabi sont des arbres culturels. Hauts de 60 mètres et ayant des diamètres de 4 mètres, ils sont des points de repère de référence dans la forêt et jouent le rôle social d'arbre à palabre sous lesquels les réponses à plusieurs problèmes sociaux étaient trouvées, voire la résolution des conflits0. Et même à l'époque précoloniale, chez les peuples Konabembé et Bulu, le moabi incarnait l'esprit des ancêtres, c'est sous les pieds des grands moabi qu'on enterrait les grands patriarches, qu'on laissait les blessés qui guérissaient mystérieusement. La même essence fait l'objet de plusieurs contes et de chansons dans les villages0. Nous pouvons constater cette grande importance que revêt cet arbre à travers la photo ci-après. 47 0 Ibid. p. 27. 0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p.29. 0Deravin, `'Projet Coeur de Forêt Cameroun», 2010. 48 Photo n°6 : Un moabi dans le village de Nomedjoh (Est Cameroun)

Source : Deravin, `'projet coeur de forêt Cameroun», 2010, p. 7. Cette image d'un grand arbre par le volume de son tronc, de sa hauteur et par son large feuillage, ne laisserait personne indiscrète. Aussi grand comme il est, le moabi attirait déjà la curiosité des populations qui l'ont immédiatement adopté comme leur arbre de choix. La plupart des instruments musicaux rencontrés au Cameroun sont en bois (tambours, guitares traditionnelles, balafons ; etc). Ainsi, de la religion aux instruments musicaux en passant par les oeuvres artistiques, notre constat est clair, les populations forestières au Cameroun tirent leur patrimoine culturel des forêts. La preuve que la forêt reste l'élément essentiel dans la vie des populations riveraines. Par ailleurs, il ya des populations dont la culture est forestière. 2 - La forêt comme milieu culturel des peuples indigènes (Pygmées, Bakas et Bakola)Les Pygmées sont les populations nomades africaines vivant principalement dans la forêt équatoriales de la chasse et de la cueillette0. Au Cameroun, ils seraient les premiers habitants. Ainsi, on rencontre plusieurs groupes, les Pygmées dans la Boumba et Ngoko, les Baka dans le Haut-Nyong et les Bagyeli dans l'Océan, ils sont évalués à 43 400 dans les années quatre-vingt0. Toutes ces populations n'ont pas connu un grand changement dans leur culture jusqu'à nos jours. 0 Dictionnaire Universel, Paris, Hachette Edicef, 2002, p. 991. 0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 29. 49 Les Pygmées-Baka de l'Est Cameroun utilisent les grands arbres dont le moabi pour les rites traditionnels. Parmi ces rites, on cite la danse du `' Jengi'', qui est au coeur de la vie culturelle des Pygmées-Baka. En plus ces populations douées de grands chasseurs utilisent le moabi0. Sur cette photo, nous pouvons observer une petite communauté Baka de Nomedjoh. Photo n°7 : Petite communauté Baka de Nomedjoh.

Source : Deravin, `'projet Coeur de forêt cameroun», 2010, p. 8. Il existe une alliance naturelle et mystique entre le moabi et l'éléphant. Les éléphants consomment les noix de moabi et pour les peuples pygmées, cette interaction apporte une dimension sacrée à l'arbre. Pour ces populations l'esprit Jengi n'apparait qu'à la mort d'un éléphant et guide les chasseurs en forêt sur les traces des gibiers0. A peu près comme les Bantou, toutes leurs oeuvres culturelles leur viennent de la forêt. Et malgré les changements des temps, ces Pygmées pratiquent leurs rites dans la forêt. Alors, la forêt comme nous l'avons souligné reste la source culturelle des peuples riverains. Ainsi, comme dans le passé, les populations bantou et pygmées vivent en symbiose avec les éléments de la forêt. Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que la place de la forêt dans l'univers des populations camerounaises est triple, car la forêt en même temps qu'elle procure les biens, rend aussi les services et est aussi le patrimoine culturel. Les rapports qu'avaient les peuples 0 Deravin, `'Projet Coeur de Forêt Cameroun», 2010, p. 8. 0 Ibid. p. 10. 50 précoloniaux étaient plus étroits que ceux avec les populations actuelles. Pourtant, les Pygmées sont restés étroitement liés à celle-ci, malgré d'innombrables menaces qu'elle subit actuellement, entrainant ainsi sa dévalorisation. En revenant sur la préoccupation de ce chapitre qui était celle de savoir la place qu'occupe toujours la forêt dans l'univers des populations, il faut dire que celle-ci est un milieu de vie très complet et favorable à la vie humaine. Pourtant, au fil du temps, elle continue à subir une destruction qui la dévalorise de plus en plus. 51 CHAPITRE II : LA DEPRECIATION DE LA FORET ET

DE

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

53

Sources

|

Qualité de forêts |

OMF 1992- 1993 à partir de données |

Mayaux et al. 1992- 1993 |

Laporte et al. 1992- 1993 |

Superficie forestière historique WRI |

FAO 1980 |

FAO 1990 |

FAO 1995 |

|

Montagnard e et sous |

-- |

-- |

-- |

-- |

-- |

1767 |

-- |

|

Mangrove |

-- |

-- |

-- |

-- |

-- |

-- |

-- |

|

Autres forêts denses |

17915 |

17378 |

17385 |

-- |

-- |

18499 |

-- |

|

Forêt très sèche |

-- |

-- |

-- |

-- |

-- |

86 |

-- |

|

Forêt dégradée |

4879 |

-- |

6477 |

-- |

-- |

-- |

-- |

|

Forêt indéterminée |

-- |

-- |

-- |

37400 |

21573 |

-- |

1958 2 |

|

Total |

22794 |

17378 |

23862 |

37400 |

21573 |

20352 |

1958 2 |

|

Total moins forêt sèche |

22794 |

-- |

23862 |

-- |

-- |

20266 |

1958 2 |

Source : Bikié, Collumb, Aperçu de la situation de l'exploitation,2000 , p. 41.

Ces chiffres sont les résultats des estimations de 1992 à 1995. Ils ont permis à Bikié et Collumb dans leur rapport d'estimer l'étendue de forêt restante en 2000. Ce qui montre que les estimations depuis 2000 jusqu'en 2010 aujourd'hui ne peuvent plus être les mêmes. Car depuis cette date jusqu'à ce jour, beaucoup d'hectares de forêts se sont volatisés. Par ailleurs, en termes absolus, les estimations de la déforestation annuelle varient entre 80 000 et 200 000 hectares0. Cet état de déforestation rapide qui a réduit les forêts camerounaises à des petites superficies en peu de temps, nous révélant les estimations chiffrées alarmantes soulignées plus haut n'est pas ex-nilo. C'est le résultat de la conjugaison de plusieurs facteurs.

0 Ibid.

54

Les facteurs de la déforestation sont multiples au Cameroun. Ils sont tous anthropiques contrairement à ceux qui affectent les forêts dans les autres régions du monde (Europe, Asie et Amérique), à savoir les catastrophes naturelles, les causes biotiques. Au Cameroun, il ne serait pas le cas. Ils existent certes, mais avec une force destructrice très minime. Ces causes liées à l'activité humaine, sont subdivisées en causes à vocation agricole et liées à l'exploitation industrielle, les défaillances de l'Etat et ses partenaires et la mauvaise gestion des forêts communautaires et le rôle négatif de certains Camerounais.

L'intensification de l'agriculture et l'exploitation industrielle du bois sont responsables en partie de la déforestation et la dégradation de l'environnement.

L'agriculture qui est définie comme la culture du sol, est une activité très pratiquée dans les pays sous-développés. Le Cameroun faisant partie de cet ensemble d'Etats qui voient ses sols depuis plusieurs décennies remués, car la majeure partie de sa population est paysanne et tributaire de la terre. On l'estime à 80%. Ce sont les forêts qui payent le prix fort, puisqu'elles sont dévastées pour céder la place aux sols nus, fertiles et cultivables. Sur ce point, Hugue pensait que : `'Lhomme ne détruit pas la forêt ou les arbres par plaisir, mais par nécessité''0.

A titre de rappel, il faut souligner que l'agriculture est un legs colonial. Puisque avant cette période, les hommes vivaient du ramassage et de la cueillette. La forêt ne connaissait pas une forte pression, mais l'introduction des nouvelles cultures industrielles par les occidentaux, l'instauration du système des impôts et le développement des cultures urbaines sont autant de facteurs qui ont développé l'agriculture au Cameroun0. La triple colonisation qu'a connue le Cameroun a donc été responsable de l'introduction de l'agriculture industrielle dans le pays.

Ce développement de l'agriculture s'est fait d'abord pendant la période allemande. Le Cameroun étant une colonie d'exploitation, avait vu se développer l'agro-industrie dans son territoire. Au départ, l'administration coloniale allemande cède des dizaines de millions d'hectares de forêts aux sociétés agro-industrielles et forestières européennes0. Ainsi, en 1896, une concession de 7 200 000 hectares est obtenue par la Gesellschaft Süd-Kamerun, puis la

0 Elong, `'L'impact d'une exploitation forestière'', 1984, p. 274. 0Kelodjoué, `'l'évolution de l'exploitation industrielle'', 1985, p. 254.

0 Gerber, `'Resistance contre deux géants industriels'', 2008, pp. 12-13.

55

Gesellschaft Nord-West-Kamerun obtient 4 450 000 hectares. Ces deux concessions occupent un cinquième de la colonie. Dans ces concessions, elles exploitent le caoutchouc, naturel, les fruits de palmier à huile, l'ivoire, les minéraux et les bois précieux0. N'ayant pas donné des résultats escomptés, l'Etat se tourne alors vers le système de grandes plantations. Il opte pour la monoculture. Ainsi dont, les plantations de caoutchouc, de cacao et d'hévéa sont créées entre 1885 et 1906. Pour y parvenir, il fallait dévaster des grandes étendues de forêt dans les régions du Sud-ouest, du Littoral, particulièrement dans la vallée inférieure de la Sanaga (Dizangué), et le Mungo0. Ces produits étaient destinés à la métropole0. Ceci a fait subir à la forêt camerounaise ses premières grandes pertes.

Après les Allemands, les Français et les Anglais ont hérité de ces immenses plantations pendant les périodes de mandat et de tutelle. Et aujourd'hui ces plantations coloniales sont regroupées au sein de la Cameroon Development Corporation(CDC)0.

L'installation d'une agro-industrie exige : le rasage systématique des grandes étendues de forêts, et que la superficie défrichée soit supérieure à celle effectivement cultivée. En plus, les agro-industrielles coloniales pratiquaient la monoculture0. A travers cette action agricole coloniale, le Cameroun devenait ainsi un pays à vocation agricole.

Après l'indépendance de la partie sous tutelle française en 1960, l'agro-industrielle n'a fait que se développer. C'est dans ce contexte que très vite naissent des nouvelles sociétés agro-industrielles, à savoir la Société Camerounaise de Palmerais (SOCAPALM) initiée en 1963 par le programme gouvernemental et la Société d'Hévéa du Cameroun (HEVECAM) fondée en 1975. Ces nouvelles industries agricoles ont continué à déboiser les énormes terres pour leurs cultures. A titre illustratif, la création d'HEVECAM conditionnait l'abatage de 2250 hectares de forêt pour la surface à cultiver, par ailleurs, 1750 hectares ont été défrichés pour les bordures de routes pour la société d'hévéa. Ainsi comme nous le constatons, 5000 hectares de forêts ont été détruits pour cultiver sur seulement 2250 hectares, preuve que les agroindustriels sont des grands destructeurs des forêts0.

La culture du tabac ne nécessite pas l'usage des engrais. Ainsi, chaque année il faut des nouvelles terres pour sa culture. Les anciennes sont délaissées aux femmes qui en font

0 Ibid.

0 Ibid.

0 Kelodjoué, `'l'évolution de l'exploitation industrielle», 1985, P. 258.

0 Ibid.

0 Ibid.

0 Ibid.

56

leur usage0. C'est ainsi qu'on estimait en 1977 à 98 000 hectares la superficie occupée par les seules agro-industries dans les forêts camerounaises0. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Puisque ces deux agro-industrielles ont fait des extensions ces dernières années. On peut apprendre par Gerber que la SOCAPALM de Kienki et ses autres plantations ont une superficie de 31 000, alors qu'HEVECAM possède une vaste étendue de 41 339 hectares de forêt0. Soient des augmentations respectivement de plus de 30 000 pour SOCAPALPM et de 36 339 pour HEVECAM. Ce qui a normalement changé les anciennes données chiffrées sur l'estimation des surfaces dévastées de forêt pour l'agriculture. Si on s'amuse à faire des calculs, avec les superficies actuelles des deux géants de l'agro-industriel, sachant que dans les années passées, elles deux occupaient à peine une superficie de 6000 hectares de forêt. En soustrayant ce nombre des 61 339 d'hectares des deux entreprises, on se retrouve avec 55 339 hectares. Ajoutant donc aux 98 000 hectares, on se retrouve avec 153 339 hectares qu'occupent seulement ces deux entreprises.

Ce chiffre représente seulement ce qu'occupaient et occupent les agro-industries sans tenir compte des plantations paysannes. Pourtant, il est connu de tous que beaucoup de cultures tant vivrières que de rente avaient été mises à la disposition des populations paysannes. C'étaient les cultures du cacao, du café, du coton, de l'ananas, des arachides, de la banane plantain, du manioc, etc.

C'est avec ces cultures que la majorité des populations paysannes au Cameroun s'étaient lancées dans l'agriculture pour subvenir à leurs besoins alimentaires et pécuniaires. Alors, au lendemain de l'indépendance, on a assisté au Cameroun au développement des cultures de rente. Dans les régions de l'Ouest, la culture du café était préférée, au Centre-Sud et Est c'était le cacao, au Littoral les deux et au Nord, le coton fut introduit.

En effet, la culture de ces produits exigeait la conversion définitive des étendues de terre. Sur ce point, François Tatala affirmait que `'la culture du cacao passe par la récupération des terres abandonnées par les femmes après leur récolte''0.

A côté de ces cultures citées haut, s'est ajoutée la culture du palmier à huile par les paysans dans les régions de l'Ouest et du littoral. Avec une pression démographique très accentuée, conjuguée de la domination de l'activité agricole comme activité économique, la

0 Ibid.

0 Ibid.

0 Gerber, `'Resistance contre deux géants industriels'', 2008, p. 20.

0 Entretien avec François Tatala, 52 ans environ, planteur de cacao, Ngouonepoum nouveau, 06 novembre 2010

57

forêt paye un prix fort. Car, `'la pression agricole est fille de la pression démographique'' comme affirmait Kelodjoué0. Cette population qui était de 8, 6 millions est passée en 1998 à 14,3 millions. Elle est essentiellement agricole. En 1994, cette population agricole était estimée à 74% de la population totale, de nos jours, elle s'évalue à 88,5%0. Ces chiffres qui croient rapidement nous renseignent sur la pression qu'une population de cette envergure peut faire subir aux forêts du pays. Surtout, depuis que les réserves pétrolières se sont épuisées, les forêts sont devenues comme `'des vaches laitières à traire''0.

Toujours sur ce plan, l'agriculture itinérante est très consommatrice de forêt. Elle qui consiste à défricher et brûler des nouvelles forêts chaque année est à l'origine en majorité à la destruction des forêts. A cause de la pauvreté des sols, chaque année des nouvelles terres sont exploitées pour assurer une bonne récolte. Sydonie Tapio disait par exemple sur ce sujet que `'la culture de l'arachide avait besoin des sols vierges pour espérer une récolte signifiante et la parcelle défrichée doit être brulée pour que la cendre issue de cette carbonisation fertilise le sol''0.

Il faut souligner que de nombreuses primes accordées par le gouvernement aux agriculteurs dans les années 1970 et l'augmentation soutenue des prix des différents produits agricoles étaient autant de facteurs qui avaient accéléré l'extension de l'agriculture0. Ces différentes motivations avaient encouragé l'agriculteur camerounais à créer de plus en plus des grandes plantations afin de se faire de l'argent. Et par conséquent les terres étaient déboisées chaque année à un rythme très fulgurant. Ce qui a emmené la majorité des experts à s'accorder par le fait que l'agriculture est la principale cause de la déforestation.

Ainsi, une étude de la FAO, PNUD et SODECAO sur la surface défrichée pour l'agriculture en 1972 estime à 80 000 hectares de forêts qui sont détruites chaque année, sous toutes les différentes formes que nous venons de décrire et sans tenir compte de la zone forestière de l'Ouest0. En tenant compte de la croissance démographique rapide au Cameroun, on peut dire qu'en cette année 2010, ce chiffre a dû évoluer. Car en 1972, avec une population de moins de 8,6 millions d'habitants, l'impact de l'agriculture était important

0 Kelodjoué, `'l'évolution de l'exploitation industrielle'', 1985, p. 254.

0 P. T. Mbous, `'l'exploitation forestière et le développement des forêts communautaires au Cameroun. Une

action collective pour la protection e la biodiversité'', mémoire en vue d'obtention du diplôme d'étude

approfondie, Institut universitaire d'étude de développement, Université de Génève, 2002/2003, p. 5.

0 M. Ghattas et L. Doumia, `'biodiversité africaine'', p. 48.

0 Sydonie Tapio, 50 ans environ, cultivatrice, Madjoué, 24 octobre 2010

0 Kelodjoué, `'l'évolution de l'exploitation industrielle'', 1985, p. 255.

0 Ibid. p. 266.

58

dans l'environnement. Avec l'augmentation de cette population qui est passée à 19 millions d'habitants aujourd'hui, il est certain que celui-ci a aussi augmenté.

Ce que nous venons d'examiner sur le rôle que joue l'agriculture sur des forêts permet de penser que l'agriculture est et reste la plus grande menace pour les forêts camerounaises. Car l'agriculture de subsistance est à 63% responsable du déboisement, alors que l'agriculture permanente l'est à 17%. C'est dans ce sens que S. Kelodjoué affirmait dans son étude que `'l'agriculture est sans doute le principal ennemis de la forêt dense camerounaise''0. Pourtant, elle n'est pas le seul facteur.

Les industries du secteur bois ont aussi une grande partie de responsabilité dans la déforestation au Cameroun. Beaucoup d'études indiquent que l'exploitation forestière afflige d'énormes dégâts aux forêts. L'exploitation forestière qui serait une ancienne activité économique comme l'agriculture, affectait dangereusement les forêts du pays dès leurs premières heures. Elle est dévastatrice depuis l'implantation de la société d'exploitation des essences forestières.

L'installation d'une société forestière dans une forêt d'exploitation exige l'aménagement d'un site destiné à l'habitat, d'une scierie si c'est une société de pointe, et plusieurs parcs à bois. Ces nombreux espaces exigent de la réquisition de plusieurs hectares de forêts vierges.

Le site d'habitat est l'endroit où sont implantés le ou les différents camps où doivent habiter les ouvriers et les cadres.

Dans son étude sur `'les techniques d'exploitation à faible impact en forêt dense humide camerounaise'', Luc Durrieu de Madron pose le problème de l'impact environnemental de l'implantation du site ou ce qu'il appelle campement d'une société dans une forêt. Il s'appuie sur l'implantation de la base de la société forestière et industrielle de Dimako (SFID) dans la forêt de Dimako. Il dit dont que pour cette implantation, il a fallu raser 117 hectares pour le campement et le site industriel. Le projet API au Cameroun concernant les implantations des sociétés partenaires de la SFID sont du même ordre0.

0 Ibid.

0 L. D. De Madron, E. Forni et al, Les techniques d'exploitation à faible impact en forêt dense humide camerounaise, Campus international de Baillargnet, 1998, p. 4.

59

A la SFID de Mbang, 25 hectares de forêt ont été détruits pour l'exploitation d'un massif de 60 000 hectares. Au Cameroun, Lumet cite un chiffre de 0,03 à 0,1% du couvert forestier défriché pour la base vie0. Par exemple, voilà une minime partie du site d'habitat des ouvriers de la société SFIL de Deng.

Photo n°9 : Le site d'habitat des ouvriers de la SFIL

Source : Photo prise par Marcel Songo, le 21 janvier 2007.

La grandeur de ce genre de camp varie selon l'importance de la société. Autant une société est grande, autant elle a un ou plusieurs sites plus grands que celui-ci.

Par ailleurs, le site d'une scierie est l'endroit où se trouvent les machines qui servent au sciage du bois et parfois les structures bureautiques0. Comme le site d'habitat, son importance dépend aussi de la grandeur de l'entreprise. La photo suivante illustre mieux cet endroit.

0 Ibid.

0 De Madron, Forni et al, Les techniques d'exploitation à faible, 1998, p. 5.

60

Photo n°10 : La Scierie de la SFIL de Deng

Source : Photo prise par Marcel Songo le 21 janvier 2007

Contrairement à l'espace réservé pour l'habitat, l'endroit où est installée la scierie n'est pas souvent aussi grand en tant que tel. Il est constitué d'un grand hangar à l'intérieur du quel se trouvent plusieurs machines servant à scier le bois0. Ce même hangar sert souvent de dépôt du bois scié. Et dans les alentours, on trouve les bâtiments de bureaux.

0 Ibid.

61

Les parcs à bois sont des espaces rasés à l'intérieur des forêts qui servent à parquer le bois rond. Il existe les parcs destinés au chargement des grumiers et les parcs à bois destinés à la scierie. Une seule société peut avoir plusieurs parcs. La création de ceux-ci entraine toujours le déboisement d'un espace où les billes sont toujours stockées avant leur transport0. Ils auraient une superficie moyenne de 1000 m3. Selon une étude menée en forêt semi-décidue du Sud-Est du Cameroun, ces parcs représentent 0,3% de la surface exploitée0.

Lumet pense qu'au Cameroun, 2,5 à 5 m2 de parcs par m3 de bois exploité, soit en moyenne 30 hectares pour un chantier produisant 100 000 m3 de bois0. Quant à Steve, il cite le chiffre 2000 m2 de surface pour 100 hectares exploités pour les parcs principaux destinés au chargement des grumiers0. Ces espaces sont les plus grandes clairières créées par la société en pleine forêt. Pourtant à côté d'elles, il y a les routes, et les pistes de débardage.

Les routes sont des embranchements qui relient les parcs à la scierie et la société elle-même à la route publique. Dans la forêt d'exploitation, la société utilise souvent des centaines de kilomètres de routes pour relier ses différents sites. Par exemple lors de notre entretien avec Bernard Ndoumba, celui-ci nous confiait qu'en ce qui concerne la Transformation Tropicale du Sud (TTS), `'le tronçon qui relie le premier village des riverains le plus proche à la société est de 15 kilomètres, celui partant du camp des travailleurs à la scierie mesure 7 kilomètres et la dernière qui part de la scierie à la forêt s'étend sur 22 kilomètres''0.

Dans les études menées toujours par le projet API en forêt semi-décidue passant en deuxième ou troisième exploitation, riche en bois blanc, la largeur moyenne des pistes principales est de 16,7 mètres, la largeur en moyenne des pistes secondaires est de 8 mètres, 1,7% de la surface est occupée par les pistes principales d'après une étude de Mbolo en 19940.

Alors les routes principales et secondaires représentent en général 1 à 2% de surface perturbée. Il faut entre 5 et 10 mètres de route par hectare. Dans ce sens, Laurent et Maître en 1992 déclarent une largeur de 30 à 45 mètres défrichée0. L'image suivante présente un tronçon de cette route.

0 Ibid. p. 6.

0 Ibid. p. 9.

0 Ibid.

0 Ibid.

0 Entretien avec Bernard Ndoumba, 35 ans environs, opérateur radio à TTS, Masséa, 06 novembre 2010.

0 De Madron, Forni et al, Les techniques d'exploitation à faible, 1998, p. 5.

0 Ibid.

62

Photo n° 11: Le tronçon de route reliant la scierie de TTS à la route publique (22 km)

Source : Photo prise par Marcel Songo le 18 janvier 2010.

La forêt est parsemée des tronçons de route de ce genre qui jouent un grand rôle dans le déboisemen. Kelodjoué affirme que l'ouverture d'une route nécessite le déboisement le long de celle-ci de deux bandes de forêt larges d'environ 50 mètres de part et d'autre de la route. Ainsi, la création d'un kilomètre de route forestière entraine le déboisement de 10 hectares de forêt0. L'auteur indique que cette estimation est celle de la route de Ngona-Ngossé construite par la SABM dont il a personnellement été témoin0. Un autre exemple vient des études menées par le projet API (Aménagement pilote intégré) de Dimako en forêt semi-

0 Kelodjoué, `'l'évolution de l'exploitation industrielle», 1985, p. 268. 0 Ibid.

63

décidue passant en deuxième exploitation, riche en bois blanc (exploitation de 0,77% d'arbres à l'hectare soit 10,8m3/hectare), la largeur moyenne des pistes secondaires est de 8 mètres, 1,7% de la surface est occupée par les pistes principales. En forêt dense sempervirente et semi-décidue, pour une première exploitation ayant prélevé 0,35 arbres par hectare, on observe que 1,3% de la surface est occupé par les pistes0.

Les pistes de débardages sont les ouvertures à l'intérieur de l'assiette de coupe qui servent à évacuer la bille abattue par les ouvriers. L'aménagement des routes (layons, piste de débardage, routes qui relient les parcs aux scieries) est responsable à 2% de la destruction de la forêt0. Dans les études menées par le même projet API, 0,5 et 1 tige à l'hectare (5 à 15 m3/ha), 3% de la surface au sol est couvert par les pistes de débardage, soit la moitié des dégâts causés par l'exploitation0.

Hormis l'installation de la société, d'autres actes de la société pendant l'exploitation contribuent aussi à la déforestation. Au nombre de ceux-ci, l'on peut citer l'exploitation anarchique des essences, le gaspillage du bois abattu.

L'exploitation anarchique est l'expression qui désigne l'abattage des bois en marge de la réglementation. Elle peut se faire dans les limites d'exploitation ou hors de cette zone. Pour mieux comprendre le terme limite, il faut d'abord le définir dans son contexte.

Ainsi, Roger Tene parle de limite spatiale et limite temporelle. Les limites spatiales sont les espaces prévus pour l'exploitation, clairement définis pendant l'octroi du titre d'exploitation. Quant à la limite temporelle, elle est le nombre d'années de validité du titre d'exploitation0.

Dans l'exploitation anarchique à l'intérieur des limites, il s'agit des fraudes à l'intérieur de la zone cédée pour l'abattage des bois et dans les délais prévus dans le contrat d'exploitation. Elles sont quantitatives et qualitative. Pour ce qui est des fraudes au niveau de la quantité et la qualité de bois à exploiter, certaines entreprises abattent les bois au-delà des nombres et les espèces exigés. Pourtant, dans les années 1970, le nombre d'essences à abattre était précisé dans le permis. On avait par exemple le permis ordinaire et le permis spécial. Le permis ordinaire était délivré pour l'exploitation de 10 essences au maximum0.

0 Ibid.

0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 17.

0 De Madron, Forni et al, Les techniques d'exploitation à faible, 1996, p. 9.

0 Tene, `' aspect juridique de la gestion», 1978, p. 72.

0 Ibid. p.73.

64