|

UNIVERSITÉ DE LA MANOUBA

Faculté des

Lettres, des Arts et des Humanités de la

Manouba

FLAHM

Département de la Géographie

MÉMOIRE

Pour l'obtention du diplôme de

mastère spécialisé

En Géomatique des

Informations pour le Développement Durable

(GEOID)

Présentée par :

RHILI

CHIHEB

La Mise en place d'un SIG-Web des

mouvements

de terrain

Région Mogods et Hedil

Soutenu publiquement le 07/06/2021, devant le jury

:

Mr. EL MELKI TAOUFIK (FLAHM) Président

Mr. .MOHAMED CHEDLY RABIA (FLAHM) Encadreur

Mr. HADDAD ROMDHAN (FLAHM) Membre

Mme. AMRI IBTISSEM (FSB) Membre

Année Universitaire 2020-2021

Dédicaces

A l''âme de mon frère

Je dédie cet humble travail avec grand amour,

sincérité et fierté

.2l mes chers parents, sources de tendresse de noblesse et

d'affectation

A MON PERE

Mon premier encadrant depuis ma naissance, symbole du

courage et du

sacrifice, sa patience et son aide qui m'ont toujours

encouragé et soutenu

au cours de la période de mes

études.

A MA CHERE MAMAN

Pour son amour infini qu'elle trouve ici l'hommage de ma

gratitude qui si

grande qu'elle puisse être, ne sera à la

hauteur de ses sacrifices et de ses

prières pour moi.

Puisse Dieu tout puissant vous garder et vous procurer

santé et bonheur.

A MES CHERES SOEURS

.2l qui je souhaite beaucoup de réussite et de

bonheur.

.2l tous les membres de ma famille, mes amis, et toutes les

personnes qui

m'ont aidé de près ou de loin à la

réalisation de ce travail.

CHIHEB.R

i

Rhili Chiheb

Remerciement

En premier lieu, je tiens à remercier le dieu de nous

avoir donné le courage et la force pour faire ce travail et nous prions

toujours qu'il soit mon côté.

Les travaux de recherche qui ont fait l'objet de ce

mémoire de master ont été effectués au sein de la

Laboratoire de Recherche Géomatique & Géosystèmes-LR

19E S07 de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de

la Manouba, dirigé par le Professeur Mohamed Chedly

Rabia

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à

mon encadreur Monsieur Mohamed Chedly Rabia,

Professeur à la Faculté des Lettres, des Arts et des

Humanités de la Manouba pour son encadrement et ses judicieux conseils.

Pour la confiance qu'il m'a témoignée et pour l'honneur qu'il me

fait en acceptant de diriger ce travail.

Je n'aurai pu réaliser ce travail sans l'aide

précieuse de tous les membres du laboratoire de recherche

Géomatique des Géosystèmes : (Mme Makhloufi Dalel, Elghali

Oumaima,...), leurs encouragements et leurs conseils précieux, ainsi que

pour l'ambiance générale et leur amitié dont je suis

fier.

Je suis reconnaissance à monsieur Adel Klai

pour ses conseils, ses orientations en termes d'exploitation des

données et pour sa gentillesse et son encouragement. Je tiens à

le remercier pour ses remarques enrichissantes.

Je remercie infiniment Madame Katlane

Rim, maitre assistante en géomatique à la

faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba qui

m'a toujours conseillé et m'encouragé.

Je tiens aussi également à remercier mes parents

Hmida et Monia qui m'ont soutenu tout au long de mes études.

Enfin, je voudrais exprimer ma reconnaissance à mes

amis et à toutes les personnes qui m'ont apporté leur support

moral et intellectuel tout au long de mon travail.

ii

Rhili Chiheb

iii

Table de matière

Dédicaces i

Remerciement ii

Table de matière iii

Liste des figures vi

Liste des tableaux viii

Liste des annexes viii

Liste des abréviations ix

Introduction générale 1

Etat de l'art 2

Problématique 3

Objectifs 3

Méthodologie 3

Chapitres 1 : Généralités

6

I. Présentation de la zone d'étude 6

1. Cadre Géographique 6

2. Cadre hydro-climatique 8

2.1. Cadre climatique 8

2.2. Cadre hydrographique 9

3. Cadre Géologique 11

3.1. Cadre structural 11

3.2. Cadre stratigraphique 14

3.3. Cadre Lithologique 16

II. Typologie des mouvements de terrains et facteurs causaux

18

1. Typologie des mouvements 18

1.1. Introduction 18

1.2. Classification des mouvements de terrain 18

1.2.1. Les glissements de terrain 18

1.2.2. Les coulées boueuses : 20

1.2.3. Chute de bloc 21

2. Facteurs de causalité 23

2.1. Les facteurs de prédisposition 23

2.1.1. Facteurs géologiques et géomorphologiques

: 23

2.1.2. La lithologie 23

Rhili Chiheb

iv

2.1.3. La topographie 23

2.1.4. Le réseau hydrographique 23

2.2. Les facteurs de déclenchement 23

2.2.1. La tectonique 24

2.2.2. Le climat 24

2.2.3. Les paramètres anthropiques : action de l'homme

24

Chapitre 2 : Cartographie du risque des mouvements de

terrain 25

I. Quelques notions de bases de cartographie :

vulnérabilité, alea, risque 25

1. L'aléa Natural 25

2. Les enjeux et la vulnérabilité 25

3. Le risque 25

II. SIG et cartographie des risques de mouvements de terrain

26

1. Introduction 26

2. Elaboration de la carte de susceptibilité 28

2.1. Les différentes approches de modélisation

de la susceptibilité des terrains 28

2.1.1. L'approche qualitative 28

2.1.2. L'approche quantitative 28

3. Elaboration de la carte de vulnérabilité

37

3.1. Répartition spatiale des enjeux 37

3.2. Carte d'occupation du sol 37

3.3. Pondération des facteurs pour

l'élaboration de la carte de vulnérabilité. 39

4. Elaboration de la carte du risque aux mouvements de

terrain 41

4.1. Analyses et interprétation de la carte du risque

43

Chapitre 3 : Elaboration de la base des données

et SIG-WEB 44

I. Quelques Notions de base sur les SIG-WEB et configuration

des outils 45

1. Différence entre le SIG-WEB et le webmapping 45

2. Les SIG et le Web 46

3. Composantes d'un SIG web 46

4. Les services web géographiques (Annexe 1) 47

4.1. Les services web 47

4.2. Les services web géographiques 47

4.2.1. WMS (Web Map Service) 47

4.2.2. WFS (Web Feature Service) 48

4.2.3. WCS (Web Coverage Service) 48

4.2.4. SLD (Style Layer Descriptor) 49

Rhili Chiheb

4.2.5. WMC (Web Map Context) 49

5. Les outils de cartographie web 49

5.1. Les types des cartes sur le web 49

5.2. Les logiciels SIG 49

5.3. Le serveur cartographique 50

5.3.1. Définition 50

5.3.2. Configuration du serveur cartographique : Geoserver

51

6. Choix et configuration du client cartographique 55

6.1. Langages de programmation utilises. 56

6.2. Configuration du client cartographique 56

6.2.1.Présentation 56

6.2.2.Utilisation de l'API OpenLayers, Ext et GeoExt 57

6.2.2.1. Utilisation d'OpenLayers 57

6.2.2.2. Utilisation de GEO EXT 58

II. Présentation de l'application 59

1. Page d'accueil 59

2. Présentation de l'interface cartographique «

SIG-WEB » 59

3. Interprétation et discussion des résultats

62

Conclusion générale 63

Les annexes : 64

Références bibliographiques 73

v

Rhili Chiheb

vi

Liste des figures

Figure 1 : Organigramme méthodologique du travail 4

Figure 2 : Localisation du secteur d'étude 7

Figure 3 : Carte bioclimatique des Mogods-Hedil 8

Figure 4 : Classification des réseaux hydrographiques

d'après Strahler 9

Figure 5 : Carte du réseau hydrographique (Classification

de Strahler). 10

Figure 6 : Schéma montrant la localisation de la zone des

Kroumirie et Mogods 12

Figure 7 : Carte structurale montrant le réseau de la

fracturation observé en surface 12

Figure 8 : Carte géologique simplifiée de la

Tunisie septentrionale 13

Figure 9 : Carte de répartition des pointements «

triasiques » affleurant en Tunisie septentrionale 14

Figure 10 : Carte des principaux affleurements triasiques en

Tunisie septentrionale 15

Figure 11 : Carte Géologique des Mogods-Hedil (sources

cartes géologiques 1/50000) 17

Figure 12 : Principaux éléments de description d'un

glissement de terrain 19

Figure 13 : Glissement plan 19

Figure 14 : Glissement rotationnel 20

Figure 15 : Coulée boueuse 21

Figure 16 : Chute de bloc 21

Figure 17 : Localisation des différents types de

mouvements dans la zone d'étude :Mogods-Hedil 22

Figure 18 : Les composantes de la vulnérabilité

25

Figure 19 : Risque = F (aléa, vulnérabilité)

26

Figure 20 : Organigramme methodologique pour l'elaboration de la

carte du risque 27

Figure 21 : Carte de la susceptibilité aux mouvements de

terrain selon la pente 29

Figure 22: Carte de la susceptibilité aux mouvements de

terrain selon la lithologie 30

Figure 23 : Carte de la susceptibilité aux mouvements de

terrain selon la pluviométrie 31

Figure 24 : Carte de la susceptibilité aux mouvements de

terrain selon la distance par rapport aux

réseaux hydrographique 32

Figure 25 : Carte de la

susceptibilité aux mouvements de terrain selon la distance par rapport

aux

failles 33

Figure 26 : Carte de la susceptibilité aux mouvements de

terrain selon l'exposition 34

Figure 27 : Combinaison des cartes de susceptibilité aux

mvt de terrain 35

Figure 28 : Carte de la susceptibilité aux mouvements de

terrain 36

Figure 29 : Carte d'occupation du sols des Mogods-Hedil 38

Figure 30 : Carte de vulnérabilité des Mogods-Hedil

40

Figure 31 : Carte du risque des mouvements de terrain des

Mogods-Hedil. 42

Rhili Chiheb

Figure 32 : Organigramme méthodologique de

l'élaboration l'application SIG-WEB 44

Figure 33 : Architecture d'un SIG-WEB 46

Figure 34 : L'opération de WMS 48

Figure 35 : La structure des données dans Geoserver

51

Figure 36 : Chargement d'OpenLayers dans une page web 57

Figure 37 : Création d'un visualiseur OpenLayers et

Création des couches 58

Figure 38 : Intégration de GeoExt dans une page HTML

58

Figure 39 : Page d'accueil de l'application SIG-WEB 59

Figure 40 : Interface SIG-WEB 60

vii

Rhili Chiheb

Liste des tableaux

Tableau 1 : Les outils utilisés 5

Tableau 2 : Classification d'après la profondeur de la

surface de glissement 20

Tableau 3 : Distribution des indices de

vulnérabilité selon le type d'occupation du sol 39

Tableau 4 : Différence entre SIG-Web et le Webmapping

45

Tableau 5 : Comparaison des outils cartographiques

GéoServer et MapServer 50

Tableau 6 : Composant du geoserver 51

Tableau 7 : Configuration du serveur cartographique (geoserver)

53

Tableau 8 : Prévisualisation de quelques couches sans

fichier de style SLD 53

Tableau 9 : Les étapes de création d'un fichier de

style SLD dans qgis et prévisualisation de la couche

55

Tableau 10 : Comparaison entre OpenLayers et Leaflet 55

Liste des annexes

Annexes 1 : Les services web géographique . 65

Annexes 2 : Interface principale de page web Geomag & code

source 67

Annexes 3 : Interface principale de page web mvt de terrain &

code source 68

Annexes 4 : Composant de la page mvt de terrain 69

Annexes 5 : Interface SIG-WEB & Code source 70

Annexes 6 : Hébergement web : NOVA-HOSTER 71

Annexes 7 : Projet de référence : page d'accueil

géorisque de la France 72

viii

Rhili Chiheb

Liste des abréviations

· SIG : Système

d'Information Géographique

· APAL : Agence de

Protection et d'Aménagement du

Littoral

· ANPE :

Agence Nationale de Protection de

l'Environnement

· PAU : Plan

d'Aménagement Urbain

· OGC : Open

Geospatial Consortium

· HTML :

Hypertext Markup

Language

· CSS : Cascading

Style Sheet

· JS :

JavaScript

· WFS : Web

Feature Service

· WMS : Web

Map Service

· WCS : Web

Coverage Service

· WMC : Web

Map Context

· W3C : World

Wide Web Consortium

· BD : Base

des Données

· Mvt : Mouvement

· Gp :

Glissement plan

· Gr :

Glissement rotationnel

· Cb : Coulée

de boues

· Chb : Chute de

blocs

ix

Rhili Chiheb

1

Introduction générale

Les mouvements de terrain sont des phénomènes

qui se produisent dans toutes les régions du monde,

généralement les plus graves sur la surface de la terre. Ils

provoquent des changements sur le paysage, peuvent détruire des

édifices, des constructions et causent parfois des

décès.

Ces mouvements se produisent lors des tremblements de terre

(séismes, explosions souterraines ou sous-marines, etc.), et/ou lors des

périodes pluvieuses intenses avec des précipitations

prolongées, de l'action conjuguée de facteurs géologiques

et géomorphologiques divers.

Ce problème constitue actuellement l'une des

préoccupations majeures des ingénieurs, des chercheurs et des

décideurs...

L'objectif de ce présent travail est d'analyser et

cartographié les risques liés aux mouvements de terrain dans la

région Mogods-Hedil et d'élaborer un SIG-WEB risques.

De ce fait notre travail se divise en trois chapitres :

Le premier chapitre : est consacré aux

;

> I. La présentation du secteur d'étude et

leurs caractéristiques (hydro, climatique, géologique...).

> II. est consacrée à l'étude

bibliographique, qui est une étude théorique, sur les mouvements

de terrain (leurs circonstances, leurs caractéristiques, leurs types et

leurs différentes causes). Le deuxième chapitre :

traite la Cartographie des risques des mouvements

> I. On présente ici une description des notions de

bases de cartographie telle que la vulnérabilité, d'alea, et de

risque

> II. Est consacré à la cartographie de la

vulnérabilité, susceptibilité et du risque Le

troisième chapitre : est consacré à l'Elaboration

de la base des données et SIG-WEB ;

> I. S'intéressent à la notion de la

néogéomatique « SIG-WEB » dans laquelle on va

mentionner les technologies à utiliser ; Choix et configuration du

serveur & client cartographique.

> II. Dans laquelle on va présenter notre

application SIG-WEB et interpréter les résultats obtenus.

Enfin, notre travail se termine par une conclusion

générale qui résume les points essentiels de notre

mémoire.

2

Etat de l'art

Les SIG, outils de gestion, d'analyse et de

représentation cartographique de données 2D et 3D sont devenus

incontournables dans le contexte actuel. Ils permettent, entre autres, le

partage de l'information géographique, la coordination et la gestion de

situations suivant différentes scénarii (simulations), la culture

de l'échange et la pratique de nouveaux usages auprès du grand

public (TCHIOFFO. K ,2008).

Nombreuses études, Travaux, Recherches..., sont

effectuées à l'aide du SIG-WEB : qui est un domaine de

compétences, des systèmes d'information géographique,

permettant l'intégration et la visualisation des cartes

géo-référencées sur internet depuis un navigateur

web.

Citons les exemples des SIG-WEB en Tunisie :

SIG-APAL : Ce système permet, au niveau de

l'APAL, d'une part, de mettre à leur disposition des informations

stratégiques servant à l'aide à la décision et

d'autre part, de bénéficier des informations

générées par les différentes bases de

données géographiques dans le domaine du littoral :

Géomorphologie littoral, Zones Sensibles Littorales, Zones Humides

Littorales, Domaine Public Maritime et Ressources

Côtière. SIG ANPE : représente la

qualité de l'eau et de l'air en Tunisie d'une façon

dynamique. SIG-WEB PAU : représente les plans

d'aménagements urbains avec un accès au grand public, ainsi que

dans autres domaines telle que la

santé, Citons l'exemple du mémoire NARJESS

KHMIRI sur le thème de l'épidémiologie a

créé un SIG-WEB d'épidémio-surveillance qui a

permis de croiser plusieurs informations qui peuvent être pertinentes

pour la détermination et la compréhension des origines des

épidémies étudiées ainsi que leurs propagations et

leurs distributions géographique. L'urbanisation

: BOUTHEINA HAMROUNI (2016) dans sa mémoire « Mise en place d'un

SIG-WEB pour le suivi de l'urbanisation cas de la commune de la Manouba »

il met en place un système simple qui repose sur des outils libres et

open sources utilisant la technologie Java et qui représente un outil

d'aide à la décision pour répondre aux besoins des

délégations dans le suivi de l'urbanisation et

spécifiquement la délégation de la Manouba.

Géomarketing : JEROME

BARAY dans sa thèse à l'Université de Rennes I - 2002

« Géomarketing : localisation commerciale multiple »a

utilisé le SIG-WEB pour la localisation des emplacements commerciaux.

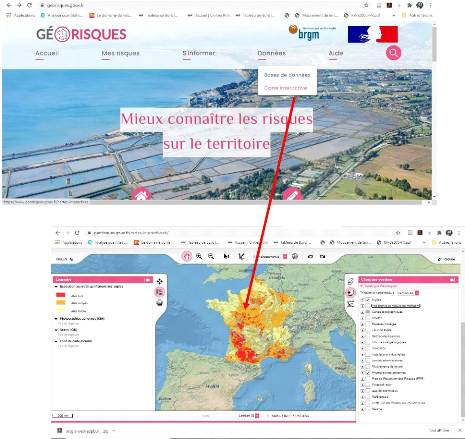

En Europe citons l'exemple SIG-WEB

géorisque de la France (représente les

différents risques ; séismes, glissement de terrain,

l'inondation... sous forme des cartes interactives.), Web-SIG ARE

du suisse qui est le portail géographique de l'ARE et

propose des informations relatives aux thèmes du développement

territorial et du développement des transports. Qui se base sur

l'infrastructure

3

fédérales de données géographiques

et met à disposition différentes couches thématiques dont

l'affichage peut être combiné à volonté.

Problématique

Le phénomène des mouvements de terrain

s'accentue de plus en plus ainsi qu'il représente un risque majeur pour

l'Homme et leurs écosystèmes (routes, constructions...), c'est

pour cela on a besoin d'un outil facile, accessible et fiable pour la

représentions d'une base de donnée de tels sorte on

élimine l'archivage de ce dernier(BD).

Ce travail doit pouvoir faciliter la gestion, la mise à

jour des données des mouvements de terrain et permettre à

n'importe quel utilisateur (spécialiste ou non) de comprendre leurs

contenue

Comment se fait la cartographie des risques des

mouvements de terrain ? Et comment peut-on représentera ces bases de

donnée dans une interface facile et accessible ?

Objectifs

· La cartographie des zones à risques liés

aux mouvements de terrain.

· La mise en place d'une application SIG-WEB pour

l'exploitation de la base des données au service des utilisateurs non

connaisseurs des outils SIG pour la gestion des mouvements de terrain.

· La mise en disposition des données fiables.

· La consultation et l'accès à

l'information d'une manière facile.

· La mise à disposition des données aux

publics via le web pour assurer l'échange de données à

tous types d'utilisateurs (administrateur, professionnel, divers...).

· Développement d'un site web dédié

au laboratoire GEOMAG.

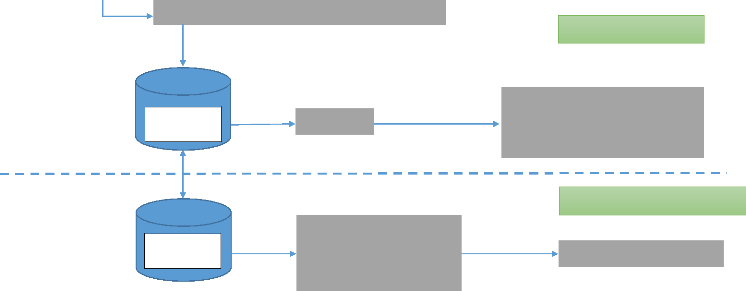

Méthodologie

La méthodologie suivie dans le cadre de

l'élaboration de la carte de risque aux mouvements de terrain et le

développement de l'application SIG-WEB, est composée de plusieurs

étapes complémentaires, la première consiste à la

création de la base de données, le deuxième est

consacré à l'intégration et la publication des

donnée dans le serveur (Geoserver), et finalement le

développement de l'application. Comme le montre l'organigramme

ci-dessous (fig.1) :

4

Analyse des besoins

Création et cartographie de la base de

données

Cartographie des risques des mouvements

Client

cartographique

Serveur cartographique

Préparation des données

Geoserver

· HTML/CSS

· JavaScript/

· Ext/GeoExt

· OpenLayers

· Création d'espace de

travail

· Création d'entrepôt

· Publication

· Création de fichier de style

SLD

Publication des données

Elaboration de l'application

Développement de l'application

Figure 1 : Organigramme méthodologique du

travail

Lors de l'élaboration de l'application on a utilisé

nombreux outils comme le montre le tableau ci-dessous :

|

Nom

|

Logo

|

Tache/description

|

Type

|

|

Arc gis 10.6

|

|

Manipulation et Cartographie des données

|

Sous licences

|

|

Qgis

|

|

Manipulation et Cartographie des données

|

Open source

|

|

Sublim text

|

|

Editeur de texte

|

Open source

|

|

HTML

|

|

Représenter les pages web

|

Open source

|

|

CSS 3.5

|

|

|

Création les design de pages web

|

Open source

|

|

JavaScript

|

|

Langage de programmation orienté objet

|

Open source

|

|

Geoserver

|

|

Partager des données géo spatiales

|

Open source

|

|

OpenLayers

|

|

|

Permet de produire une interface cartographique

|

Open source

|

|

Ext JS

|

Permet de structurer une page et afficher des données

attributaires

|

Open source

|

|

GeoExt

|

|

Permet de réaliser l'interaction entre OpenLayers et

ExtJS

|

Open source

|

|

Google Chrome

|

|

|

Prévisualisation des pages web

|

Open source

|

|

Tableau 1: Les outils utilisés

|

Elaboration personnelle

|

Rhili Chiheb 5

Rhili Chiheb 6

Chapitres 1 : Généralités

I. Présentation de la zone d'étude 1. Cadre

Géographique

? La Kroumirie et les Mogods

Cette région située à l'extrême

Nord et Nord-Ouest du pays. Elle se trouve entre la côte

méditerranéenne et la chaîne de montagne du Mogods et la

Kroumirie. Elle forme le Tell septentrional qui s'étend du lac Ichkeul

jusqu'à la frontière algérienne en une bande littorale

Nord.

Cette région couvre une superficie de 330 mille ha,

répartie entre les gouvernorats de Béja (67 mille ha, environ

20%, de Bizerte (109 mille ha, environ 33%) et le gouvernorat de Jendouba (154

mille ha, environ 47%).

Administrativement, cette région englobe la

délégation de Sejnane (59863 ha), Bizerte Sud (17 mille ha),

Ghezala (22544 ha) et une partie de Joumine (une superficie de 10 mille ha) du

Gouvernorat de Bizerte, la délégation de Nefza (une superficie de

56199 ha), la délégation de Béja Nord (une superficie de

1150 ha) et Amdoun (une superficie de 9657 ha) du gouvernorat de Béja,

et les délégations de Tabarka (une superficie de 37 mille ha),

Ain Draham (48500 ha), Fernana (28 mille ha) et le Nord des

délégations de Ghardimaou (une superficie de 30437 ha)et Jendouba

nord (1924 ha), Balta-Bouaouane (6500 ha), Oued Mliz (1150 ha) du Gouvernorat

de Jendouba (CNEA, 2007).

? La plaine de Nefza

C'est une large dépression drainée par l'Oued

Madène puis l'Oued ez Zaoura caractérisée par des terrains

divers (argileux, gypseux, calcaires...) qui donnent à la région

un modelé plus arrondi, contrastant avec les crêtes

gréseuses de la Kroumirie et des Mogods (CRAMPON.N, 1971).

? La plaine de la haute Mejerda

C'est une large vallée alluviale qui atteint parfois

plus que 15 km, marquée par les agglomérations de Ghardimaou,

Souk el Arba et Souk el Khemis vers l'Ouest et se termine à l'Est, par

l'encaissement de la Mejerda à travers le massif de Thibar et, au NE,

par les premiers reliefs du Béjaoua (CRAMPON.N, 1971).

? Béjaoua-Hedil

Cette région se situe entre la plaine de la

Haute-Mejerda et celle des lacs, elle est bordée au NO par les Mogods et

au SE par les massifs de Lanserine-Baouala. La partie sud-ouest de cette

région (Béjaoua), comprend principalement des chaînes

étroites et généralement calcaires avec une dominance de

vallées argileuses relativement larges. Les Hédils,

principalement constitués d'un plateau argilo-gypse, entouré de

collines calcaires et dolomitiques (massif de Bazina-Sidi bou Krime).

(CRAMPON.N, 1971). La figure ci-dessous montre la limite de notre zone

d'étude :

Cap Negro

Nefza

Cap Serrat

Oued Sejnen

Sejnen

Hedil

Beja

Mateur

Lac Ichkeul

Tebourba

Bizerte

Menzel Bourguiba

|

Figure 2: Localisation du secteur d'étude

|

Données GEOMAG + Elaboration personnelle

|

|

Rhili Chiheb

|

|

7

|

2. Cadre hydro-climatique Cadre climatique

La Kroumirie et les Mogods sont les régions les plus

arrosées et les plus privilégiées de la Tunisie, du point

de vue bioclimat. La plus grande partie de ces régions appartient

à l'étage bioclimatique humide. (Institut National de la

Recherche Agronomique de Tunisie) Il représente moins de 5 % de la

superficie du pays, sont seules à recevoir des quantités

supérieures à 700 mm/an, La pluviométrie moyenne varie

entre 1500 et 650 mm .La variabilité saisonnière et interannuelle

est moins accentuée et l'agressivité des précipitations

est moins importante. Malgré cette forte pluviosité, cette zone

présente deux saisons bien identifiées : une saison humide allant

d'octobre jusqu'à avril avec des pointes en mois de décembre et

janvier et une saison sèche allant du mois de juin à septembre.

(CNEA, 2007

Figure 3 : Carte bioclimatique des Mogods-Hedil

Données GEOMAG + Elaboration personnelle

Rhili Chiheb 8

Rhili Chiheb 9

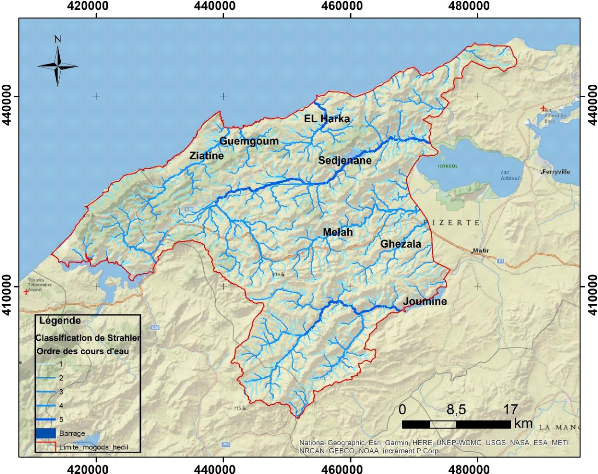

2.1. Cadre hydrographique

Le réseau hydrographique de Mogods et Hedils est un

réseau bien développé. Notre zone d'étude peut

être divisée en deux systèmes d'écoulement des eaux

de surface. Le premier système évacue les eaux de ruissellement

vers les lacs d'Ichkeul et de Bizerte. Le deuxième système est

celui de la région côtière du nord où le

ruissellement se produit directement vers la mer. La classification du

réseau hydrographique se fait généralement selon trois

méthodes qui sont fondées sur la position hiérarchique, au

sein d'un réseau, des segments de cours d'eau compris entre les

confluences (

BRAVARD.JP et al. ,1997).Ces

Méthodes sont celles d'Horton (1945), Strahler (1957) et Shreve (1966).

Dans la présente étude celle de Strahler (1957) va être

appliqué. Le principe de cette méthode est décrit comme ce

de suite :

? Toutes les liaisons sans affluents sont classées avec

la valeur 1 et sont connues sous le nom du premier ordre.

? L'ordre d'écoulement augmente lorsque des cours d'eau

du même ordre se croisent. L'intersection de deux liaisons de premier

ordre crée donc une liaison de deuxième ordre. L'intersection de

deux liaisons de deuxième ordre crée une liaison de

troisième ordre, et ainsi de suite.

? En revanche, l'intersection de deux liaisons d'ordre

différent n'incrémente pas l'ordre. Par exemple, l'intersection

d'une liaison de premier ordre et d'une liaison de deuxième ordre ne

crée pas une liaison de troisième ordre, mais conserve l'ordre de

la liaison le plus élevé.

? La méthode de Strahler est la méthode de

hiérarchisation d'écoulement la plus utilisée. Cependant,

dans la mesure où elle incrémente l'ordre uniquement aux

intersections du même ordre, elle ne tient pas compte de toutes les

liaisons et peut-être influencées par l'ajout ou la suppression de

liaison. (

BRAVARD.JP et al. ,1997).

Figure 4: Classification des réseaux hydrographiques

d'après Strahler

Elaboration personnelle

Source Image SRTM, Résolution : 30m

Rhili Chiheb

Données GEOMAG + Elaboration personnelle

10

Figure 5: Carte du réseau hydrographique

(Classification de Strahler).

Rhili Chiheb 11

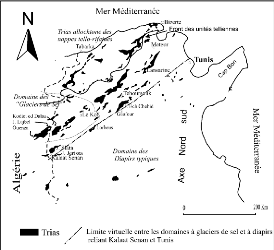

3. Cadre Géologique 3.1. Cadre

structural

· En Tunisie, l'édifice alpin constitue le

prolongement oriental des Maghrébides qui englobe les régions de

Kroumirie et des Mogods. Ces régions dans lesquelles se sont

développées des manifestations magmatiques, sont

constituées par un empilement d'unités allochtones.

· La déformation est considérée

comme le résultat d'un phénomène compressif produisant une

tectonique tangentielle. (JALLOULI.C et al. ,1996)

· L'architecture de cette structure témoigne du

rejeu en décrochement-chevauchement des grands accidents precoces

proches des directions E-W et N-S (BEN AYED, 1993).

· Par contre, dans l`avant pays de la chaîne, les

interprétations privilégient les déplacements verticaux

pour expliquer l'ascension du complexe triasique et l'affaissement des bassins

molassiques.

· La chaîne de Kroumirie et des Mogods et son

avant-pays sont caractérisés par des chevauchements, des diapirs

et des charriages.

· Durant le Néogène, l'activité

magmatique dans le Nord de la Tunisie est limitée aux trois principales

régions dans lesquelles des roches ignées ont été

mises en évidence.

On distingue :

- Le groupe de l'archipel de La Galite situé dans le

Nord-Ouest de la Tunisie ; il est constitué par des affleurements de

granitoïde, de microgranite et de microgranodiorite d'âge 10

à 14.2 Ma. La Galite présente l'affleurement le plus large de

roches ignes en Tunisie. I1 s'étend sur 4 km environ.

- Le groupe de Nefza situé à l'Ouest (Fig.6) ;

il est représenté essentiellement par les affleurements de l'Oued

Bellif, Jebe1 Hdada et l'Oued Essifane. Les roches ignées de ce groupe

sont constituées de granodiorite, rhyodacite et de basaltes sous forme

d'intrusions, de dômes ou de laves. La détermination de

I'âge de ce groupe donne une fourchette de 6.6 à 13 Ma.

(JALLOULI.C et al. ,1996)

· Le piton basaltique de Galb Saad Moun

représente essentiellement le groupe des Mogods situé à

l'Est (Fig. 6) ; Dans ce dernier on trouve les basaltes les plus récents

d'âge 5 à 7 Ma .Ces basaltes se sont mis en place dans un

environnement post-orogenique. (JALLOULI.C et al. ,1996)

Rhili Chiheb 12

Figure 6 : Schéma montrant la localisation de la

zone des Kroumirie et Mogods

(JALLOULI.C et al. ,1996)

. I : roches ignée ; 2 : Numidien ; 3 : Trias ; 4 : faille

; 5 : lllnite frontale de la zone numidienne allochtone.

? La carte structurale (fig. 7) montre le réseau de

fracturation dans la région étudiée. Cette carte montre

que la région est très fracturée avec une

prédominance essentiellement des directions NE-SW et EW. La fracturation

E-W est profonde et elle a rejouée en décrochement dextre. Cette

fracturation E-W représente un des traits structuraux majeurs de la

chaîne de Kroumirie-Mogods (BEN AYED, 1993). L'intrusion du magma peut

être liée à cette fracturation profonde qui constitue donc

une zone de faiblesse dans la lithosphère.

Figure 7: Carte structurale montrant le réseau de la

fracturation observé en surface (BEN AYED, 1993).

Le Nord de la Tunisie fait partie de la chaîne alpine

(Maghrébides) de la Méditerranée occidentale,

résultant de l'évolution géodynamique de la Téthys.

(TALBI.F et al. ,2008).

Au Nord de la plateforme saharienne, viennent du Sud vers le

Nord l'Atlas tunisien, le Tell et le domaine des flyschs.

Géologiquement, l'Atlas tunisien et le Tell sont formés notamment

par des

terrains de couverture d'âge allant du Trias au

Néogène dont les faciès sont prédominés par

des marnes et des carbonates. Au sein des séries telliennes, (ROUVIER

,1977) avait reconnu implicitement trois unités (TALBI. F et al. ,2008)

:

1.

L'unité Ed Diss à marnes et calcaires

d'âge crétacé, reconnue au NW de la Tunisie (fig.8).

2. L'unité d'Adissa/Aïn Draham,

représentée par des argiles à interstratifications

d'horizons bréchiques, est datée du Crétacé

terminal-Eocène ; elle n'affleure que dans l'extrême nord-ouest de

la Tunisie (fig. 8).

3. L'unité Kasseb d'âge

paléogène-éocène, est formée principalement

par des argiles paléocènes, des calcaires à

globigérines yprésiens et des argiles lutétiennes à

boules jaunes carbonatées ; cette unité constitue couramment le

substratum des flyschs numidiens et affleure largement dans les zones

méridionales de ces flyschs (fig. 8).

Figure 8: Carte géologique simplifiée de la

Tunisie septentrionale. (TALBI.F et al. 2008)

Ces unités représentent les principaux

faciès du Tell tunisien. Ces faciès sont affectés par des

plis et des chevauchements de direction majeure NE-SW. (ROUVIER 1977),

Enfin, le domaine des flyschs est interprété

comme une zone de couverture sédimentaire issue de la Téthys

maghrébine. (TALBI.F et al ,2008)

Rhili Chiheb 13

Rhili Chiheb 14

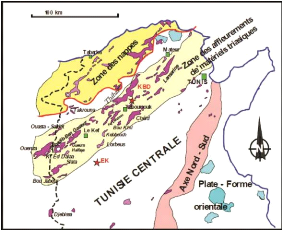

3.2. Cadre stratigraphique

? Le Trias :

L'Atlas tunisien septentrional est caractérisé par

l'affleurement de plusieurs corps de matériel salifère

supposé triasique, alignés en bandes de direction NE-SW (Fig.

9).

La ·période du Trias se caractérise, en

Tunisie méridionale et septentrionale par une activité tectonique

et volcanique en relation avec le rifting téthysien (JAUZEIN, A, 1962

dans BEN CHELBI.M, 2006).

Figure 9: Carte de répartition des pointements «

triasiques » affleurant en Tunisie septentrionale (JAUZEIN, A, 1962 dans

BEN CHELBI.M, 2006).

Le Trias qui repose sur plusieurs termes du

Paléozoïque, est représenté par des grès, des

carbonates (des calcaires, calcaires dolomitiques, dolomies...) et des

évaporites englobant de nombreuses

intrusions volcaniques (BEN CHELBI.M, 2006).

Les séries attribuées au Trias présentent

une lithologie variée composée essentiellement par des

évaporites et des argiles ; ces séries sont attribuées

à la formation Rhéouis. Cependant le Jebel Hairech renferme la

série la plus ancienne qui affleure en Tunisie septentrionale

d'âge permo-triasique.

Les affleurements triasiques s'organisent suivant des alignements

de direction NE-SW (Fig.10). Le matériel triasique injecté le

long des failles normales, qui peut ou non s'enraciner au socle, induisant des

structures en dômes d'où l'appellation de la «zone des

dômes» (FRIFITA.N, 2017).

Rhili Chiheb 15

Figure 10: Carte des principaux affleurements triasiques en

Tunisie septentrionale

(FRIFITA.N, 2017)

? Le Crétacé :

Avec une superficie de 222.91 km2, le

Crétacé est connu essentiellement dans la partie

méridionale de la zone d'étude. Ses affleurements montrent en

gros une orientation NE-SW avec une lithologie souvent dure et compacte

(calcaires et parfois des intercalations des marnes).

Le Crétacé inférieur correspond à

des marnes sombres associées à des grès et des

olistolites, des calcaires silteux et des grès verts. Cet ensemble est

surmonté par des grès, des calcaires gréseux et des marnes

sableuses de couleur gris-bleue et des calcaires noduleux renfermant de la

microfaune barrémienne (FRIFITA.N, 2017).

? Aptien :

Il affleure dans la partie centrale du Jebel Graouch avec des

couches qui ne dépassent pas les 10 m caractérisés par des

bancs de calcaires compacts.

? Albien :

Au niveau du Jebel Graouch, des alternances de marnes grises

et des bancs de calcaires crayeux s'installent avec une épaisseur qui ne

dépasse pas les 30m.

? Cénomanien :

Avec une épaisseur comprise entre 50 et 80 m, le

Cénomanien est constitué par des calcaires beiges et

jaunâtres en bancs de 10 à 40 cm d'épaisseur, alternant

avec des couches de marnes blanchâtres.

? Coniacien :

Ces affleurements sont connus à l'Ouest de Jebel

Ballouta et dans Jebel Graouch où sont très tectonisés. Il

s'agit d'alternances de calcaires tendres de couleur beige et de calcaires

marneux grisâtres et dures.

Rhili Chiheb 16

? Santonien :

Ces affleurements ont été délimités

dans la dépression entre Jebel Ballouta et celui de Graouch. Cette

série est caractérisée par des marnes grises à

cassures conchoïdale avec des bancs de calcaires. ? Quaternaire

:

Le Quaternaire couvre toutes les plaines de la région

d'étude, il affleure au niveau de la plaine du Medjerda, Krib et celle

du Gaafour. Les affleurements quaternaires sont représentés

généralement par des encroutements, des éboulis de pente,

sols, alluvions et des terrasses.

Plio-Quaternaire continental : C'est l'ensemble des

dépôts détritiques et volcano-détritiques.

Quaternaire marin : Est connu essentiellement au niveau des Caps, s'est le cas

de Ras el Korane et Ra Enjla.

? Alluvions récentes :

Généralement, les oueds actuels creusent dans

les formations fluviatiles. Celles de la haute vallée d'Oued Sejnane

sont caractérisées par des dépôts de sebkha.

(FRIFITA.N, 2017).

3.3. Cadre Lithologique

Le Tell septentrional ou région des Mogods-Kroumirie :

région dominée par des lignes de crêtes aigues,

armés par des affleurements gréseux surmontant des versants

formés de colluvions d'argile et des grès aux fortes pentes

souvent affectés par des mouvements de masse variés. Ce sont des

sols perméables, présentant des conditions qui favorisent leur

lessivage : pluviométrie de 700 à 1000 mm et matériaux

pauvres en base. (AFDHAL B, et al. ,2010).

Dans les Mogods, la lithologie très particulière

soumise au climat le plus humide de la région conduit au

développement de sols peu pourvus en calcium, avec un bilan de lessivage

généralement positif et toujours au substratum argileux. C'est le

domaine des sols lessivés, acides, toujours plus ou moins hydromorphes

en profondeur (AFDHAL B, et al. ,2010).

Dans la région dite des écailles ou des Hedils

les sols résultent de l'altération des calcaires durs ou de

marnes. C'est le domaine des vertisols foncés et des sols calcimorphes.

A la périphérie de cette région on trouve les restes de

glacis quaternaires plus ou moins encroûtés avec des reliquats de

sols rouges méditerranéens. (AFDHAL B, et al. ,2010).

Sur le plan de la géomorphologie des sols, une

érosion différentielle importante a sculpté le relief,

dégageant des crêtes gréseuses et d'importants glissements

de terrain dans les marnes argileuses donnant naissance à des

éboulis ou alluvions de bas de versant au relief plus mou mais repris

par l'érosion (AFDHAL B, et al. ,2010).

Rhili Chiheb 17

Figure 11: Carte Géologique des Mogods-Hedil

(sources cartes géologiques 1/50000)

Données GEOMAG + Elaboration personnelle

Rhili Chiheb 18

II. Typologie des mouvements de terrains et facteurs

causaux 1. Typologie des mouvements

1.1. Introduction

Les mouvements sont des manifestations naturelles qui

consistent en une irruption d'une masse de matériaux tels que de la

terre, des roches, des déchets miniers...etc. Ils peuvent produire des

dégâts matériels dépendent de l'amplitude et la

durée du mouvement de terrain ainsi que des modes de construction. Il

peut s'agir de détérioration des structures (fissurations) ou de

destruction (écroulements des bâtiments), dégradation des

infrastructures (ponts, routes, voies ferrés,...etc.), ruptures des

conduites d'eau, de gaz, et d'assainissement et parfois causer des victimes.

Généralement causés par de fortes pluies, la nature et de

la morphologie des terrains, des structures géologiques, des

tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des conditions

climatiques, des pressions hydrauliques souterraines et des activités

anthropiques...etc. (KENTOURI.N, et al. ,2015).

1.2. Classification des mouvements de terrain

De nombreuses classifications ont été

proposées pour rendre compte de la diversité des mouvements de

terrain, fondées sur différents critères : morphologie,

cinématique, nature des matériaux, etc. (BENDADOUCHE.H et al.

,2013).Dans notre cas d'étude on s'intéresse

généralement sur les phénomènes les plus

fréquemment rencontré qui sont :

- Les glissements de terrain,

- Les coulées boueuses,

- Les chutes de pierres et de blocs

1.2.1. Les glissements de terrain

Les glissements de terrain sont des phénomènes

géodynamiques qui se produisent dans toutes les régions du monde

et souvent les plus graves sur la surface de la terre. Ils provoquent des

modifications sur le paysage et peuvent détruire des édifices et

des constructions et causent parfois des décès. Ces

phénomènes se développent dans un massif de sols meubles

ou de roches argileuses tendres et se produisent dans des circonstances

très variées.

Ces mouvements se produisent lors des tremblements de terre

(séismes, explosions souterraines ou sous-marines, etc.), et/ou lors des

périodes pluvieuses intenses avec des précipitations

prolongées, de l'action conjuguée de facteurs géologiques

et géomorphologiques divers. Ces phénomènes naturels

souvent catastrophiques engendrent des instabilités de terrains et

parfois des effondrements de structures se trouvant dans le voisinage

immédiat.

Des indices caractéristiques peuvent être

observés dans les glissements de terrain actifs : niches d'arrachement,

fissures, bourrelets, arbres basculés, zones de rétention d'eau.

(LEBOURG.T, 2000) Les différents éléments d'un glissement

de terrain sont représentés sur la figure ci-dessous :

Figure 12 : Principaux éléments de

description d'un glissement de terrain

(DURVILLE.J, et al. ,2000).

Les types de glissements :

Un glissement de terrain peut être défini comme

étant un mouvement gravitaire d'une masse de sol, suite à une

modification de ces conditions aux limites, le long d'un plan de glissement

appelé aussi ligne de glissement. La masse de sols en mouvement, dans un

glissement de terrain, peut varier de quelques mètres cubes à des

centaines, voire à des milliers ou des millions de mètres cubent.

(BENDADOUCHE.H et al. ,2013).

Selon la géométrie de la surface de glissement on

distingue :

? Glissements plans

Où le mouvement est une translation du massif sur un

plan incliné, plus au moins régulier. En général la

ligne de rupture suit une couche mince ayant de mauvaises

caractéristiques mécaniques, et sur laquelle s'exerce souvent

l'action de l'eau (couche savon).

Les joints (couches minces) argileux sont

particulièrement favorables aux déclenchements de glissements

plans lorsque les terrains qui les surmontent sont perméables.

Figure 13: Glissement plan. (MANCHE.Y.2000).

Rhili Chiheb 19

Rhili Chiheb 20

? Glissements rotationnels (circulaire)

Les glissements circulaires qui se produisent plus

généralement dans les sols et parfois les roches homogènes

où il n'y a pas de discontinuités géologiques suffisamment

persistantes ou si la fracturation est suffisamment intense pour permettre une

telle surface de glissement. (LEBOURG.T, 2000)

Figure 14: Glissement rotationnel (DURVILLE.J, et al.

,2000).

NB : Egalement de point de vue

littérature ces glissements peuvent être reclassés en

quatre classes :

|

Glissement

|

Surface de glissement

|

|

Superficiel

|

0-2m

|

|

Semi-profond

|

2-10m

|

|

Profond

|

> 10 m, à plus de 100 m

|

Tableau 2: Classification d'après la profondeur de

la surface de glissement

(OSWALD. D. 2003)

1.2.2. Les coulées boueuses

Appelées aussi "glissement de terrains liquides". Elles se

produisent souvent à cause de la déforestation, ce type de

mouvement concerne des matériaux meubles généralement

saturés,

il diffère du précédent par la nature des

matériaux qu'il affecte. On peut définir le mouvement d'une

coulée comme étant analogue à celui d'un fluide

visqueux.

Figure 15: coulée boueuse

(Source :

http://gerihco.engees.unistra.fr/coulee_eau_boueuse).

1.2.3. Chute de blocs

Les chutes de pierre et de blocs sont définies comme un

mouvement de chute sporadique de blocs plus ou moins isolés. Ce

processus répété n'excède pas un volume de 100m3

par événement. On parle de chutes de pierres lorsque le

diamètre est inférieur à 50m et de chutes de blocs quand

le diamètre est supérieur à 50 cm. (LEBOURG.T, 2000)

Rhili Chiheb 21

Figure 16 : Chute de bloc (MANCHE.Y.2000)

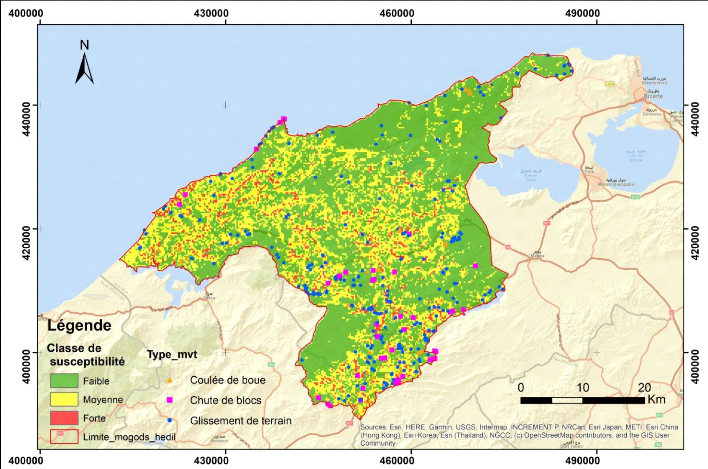

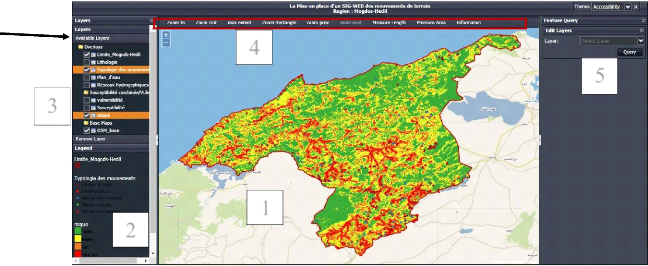

La carte (fig.17) présente la typologie des mouvements

de terrain de notre zone d'étude, qui présente 376 mouvements de

terrain avec :

? 292 glissements de terrain

? (Gc=60) (Gr=171)

(Gp=61)

? 39 coulées de boues

? 45 Chutes de blocs.

Les glissements de terrain est le type de mouvement le plus

fréquent dans notre zone d'étude, qui se produits dans les

argiles et les marnes.

Plusieurs types de glissement tels que :

Les glissements circulaires (Gc). Les glissements plans(Gp).

Les glissements rotationnels(Gr).

Les chutes de blocs sont associées

généralement aux roches dures telles que les calcaires et les

grès

Figure 17: Localisation des différents types de

mouvements dans la zone d'étude : Mogods-Hedil

Données GEOMAG + Elaboration personnelle

Rhili Chiheb 22

Rhili Chiheb 23

2. Facteurs de causalité

2.1. Les facteurs de prédisposition

Il s`agit des conditions environnementales de lente

évolution à l`échelle du phénomène mouvement

de terrain, qui décrivent le contexte étudié en fonction

notamment de la nature géologique du sol et sous-sol, des conditions

géotechniques des terrains, de la morphologie et de la topographie, des

conditions hydrauliques en surface, du couvert végétal, etc.

2.1.1. Facteurs géologiques et

géomorphologiques :

La stabilité d'un versant est liée d'une part,

à la nature géologique des formations le constituant et d'autre

part, à sa morphologie.

2.1.2. La lithologie

La lithologie est la branche de la géologie qui

étudie la nature des roches d'une formation.

Elle représente un facteur conditionnant majeur dans la

stabilité des versants, car chaque lithologie est définie par ses

caractéristiques mécaniques, chimiques, son état

d'altération, sa perméabilité... qui sont les responsables

de son comportement vis à vis à l'instabilité. (HADDAD.R,

2018)

2.1.3. La topographie

La topographie est la représentation graphique sur un

plan ou une carte des formes visible sur le terrain, elle s'appuie sur la

géodésie qui s'occupe de la détermination

mathématique de la forme de la Terre (forme et dimensions de la Terre,

coordonnées géographiques des points, altitudes,

déviations de la verticale...). Elle traduit la pente des reliefs

étudiés. Le risque d'instabilité est d'autant plus

important que la pente soit raide, mais une pente faible sera suffisante pour

le déclenchement de phénomènes de solifluxion ou de fluage

(JEANNINE M, 2006, dans HADDAD.R, 2018).

2.1.4. Le réseau hydrographique

Le réseau hydrographique est un ensemble

hiérarchisé et structuré de chenaux qui assurent le

drainage superficiel, permanent ou temporaire, d'un bassin versant ou d'une

région donnée. Il correspond à des éléments

dynamiques du paysage caractérisés par leur

hétérogénéité spatiale et temporelle

(TOCKNER et al. 2002, dans HADDAD.R, 2018).

Le risque d'instabilité est proportionnel à

l'augmentation du flux d'eaux et des charges solides, il croît en

s'approchant de l'aval du bassin versant.

2.2. Les facteurs de déclenchement

Il s`agit de conditions environnementales transitoires ou

à évolution très rapide qui modifient l`équilibre

du versant suffisamment pour déclencher le mouvement de terrain sur un

versant déjà proche de la limite d`équilibre. Ces facteurs

peuvent être de nature anthropique (terrassement, excavation, retenue

hydraulique, vibration des terrains après une explosion, etc.) ou

naturelle (principalement liés à une pluviométrie

exceptionnelle ou une secousse sismique).

Rhili Chiheb 24

2.2.1. La tectonique

Les massifs rocheux ont subi de fortes sollicitations

tectoniques au cours de leur histoire géologique. Les

discontinuités d'origine tectonique (fractures, failles, diaclases)

affectent essentiellement des roches cohérentes, et jouent un rôle

déterminant dans la stabilité des falaises, puisqu'elles

constituent des surfaces de faiblesse du massif qui guident la rupture.

(OSWALD. D, 2003).

2.2.2. Le climat

Le climat correspond à la distribution statistique des

conditions atmosphériques dans une région don6née pendant

une période de temps donnée.

Les précipitations et les écoulements permanents

conduisent au développement de pressions interstitielles qui modifient

l'état de contrainte, à l'altération physico-chimique, et

à des actions mécaniques (abrasion, érosion, et transport

de particules). De nombreuses instabilités de pentes se déclarent

ou se réactivent pendant ou immédiatement après des pluies

intenses, ou après de longues périodes humides.

La température, qui est à l'origine de

cycles journaliers et saisonniers qui déforment la roche (dilatation,

contraction). La présence d'eau accompagnée de

températures froides donne naissance à des cycles de

gel-dégel responsable de l'ouverture de discontinuités (OSWALD.

D, 2003).

2.2.3. Les paramètres anthropiques : action de

l'homme

Les actions anthropiques comme les vibrations dues à

l'usage d'explosifs (tirs de carrières), et les modifications de

l'équilibre naturel des pentes comme le remblaiement en tête de

versant qui accentue les forces motrices, ou encore l'excavation en pied de

pente qui réduit les forces résistantes (déblais,

creusement de route) (JEANNINE M, 2006, dans HADDAD.R, 2018).

L'aménagement de terrain provoque des

déséquilibres qui généralement, à

l'échelle humaine, passent inaperçus, mais lorsqu'une situation

est à l'état d'équilibre précaire, la moindre

intervention peut générer des désordres importants.

Malgré l'état actuel des connaissances, il est encore

fréquent de constater des instabilités, suite à des

travaux et à une mauvaise anticipation de la stabilité.

Conclusion

L'évaluation correcte et la bonne connaissance des

facteurs naturels et anthropiques qui contribuent au déclenchement des

mouvements de terrain a pour but la compréhension et la prévision

des natures des mouvements, des mécanismes de rupture et des surfaces de

glissement.

Il est donc nécessaire de générer ces

facteurs dans une base de données sous SIG afin de déterminer et

délimiter les surfaces favorables à la production du

mouvement.

La démarche adoptée pour la création de

cette base et la cartographie des zones à risques des mouvements de

terrain sera présentée par la suite dans le chapitre suivant.

Rhili Chiheb 25

Chapitre 2 : Cartographie du risque des mouvements

de

terrain

I. Vulnérabilité, Aléa,

Risque

1. L'aléa Natural

La probabilité d'avoir un évènement

naturel (glissement de Terrain, inondation ...) relativement brutale, menace

une zone donnée.

L'aléa est une notion

élémentaire. Dans son sens le plus général,

l'aléa est un terme exprimant la mesure de la probabilité d'une

situation, d'un événement ou d'une causalité quelconque.

Il est lié à la notion de hasard. Pris dans le contexte de

l'étude des risques, l'aléa se définie comme la

probabilité d'occurrence d'un phénomène. Il dépend

de l'intensité du phénomène et de son occurrence, mais

aussi de la durée considérée et de l'espace pris en

compte. (BOUBCHIR.A, 2007)

Elle peut être estimée qualitativement

(négligeable, faible, Moyen, forte)

2. Les enjeux et la

vulnérabilité

Les enjeux sont liés à la présence

d'activité anthropique (personnes, habitations, activités

économiques, infrastructure ...) et sont difficiles à

définir. Il n'existe pas de vulnérabilité

intrinsèque mais une vulnérabilité pour chacun des

aléas concernés. La vulnérabilité dépend des

éléments exposés et de leurs résistances, etc. Elle

est caractérisée d'un site à un moment donné. Elle

est modulable et évolutive en fonction de l'activité humaine.

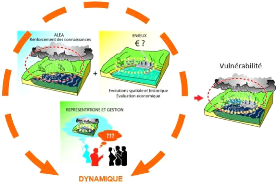

Figure 18: Les composantes de la

vulnérabilité (HENAFF.A, et al. ,2014)

3. Le risque

Il s`agit de la probabilité d`occurrence

d`événements nuisibles ou de pertes prévisibles (morts,

blessés, biens, moyens de subsistance, rupture de l`activité

économique, dommage causés à

l`environnement) suite à des interactions entre des

aléas naturels ou anthropiques et des conditions de

vulnérabilité

Les risques sont des phénomènes complexes. Une

meilleure étude des risques améliore leur compréhension et

permet d'anticiper les mesures de sécurité à mettre en

place pour les prévenir. (BOUBCHIR.A, 2007)

? Il est préférable de définir le risque

d'une façon plus générale «Risque = F (aléa,

vulnérabilité) », où F est une relation qui

dépend de problèmes analysés, et en représentant

l'aléa et la vulnérabilité. (BOUBCHIR.A, 2007)

Susceptibilité

Risque

Vulnérabilité

Elaboration personnelle

Figure 19:Risque = F (Susceptibilité,

vulnérabilité)

II. SIG et la cartographie des risques de mouvements de

terrain

1. Introduction

Les SIG sont de plus en plus utilisés pour

évaluer la susceptibilité aux mouvements de terrain (YANNICK.T et

al. ,2008). Cet outil permet de combiner différents facteurs de

prédisposition représentés par des cartes

thématiques.

Pour la cartographie du risque «mouvements de terrain

», il est nécessaire d'évaluer le niveau d'aléa et

les enjeux humains ou la vulnérabilité des éléments

exposés (MATE/METL, 1999). Un aléa est défini par une

intensité, une probabilité d'occurrence spatiale et temporelle

qui dépendent de facteurs de prédisposition et de facteurs

déclenchant (YANNICK.T et al. ,2008). Avant d'évaluer

l'aléa, il faut d'abord apprécier la susceptibilité des

terrains à un type de mouvements donné, c'est à dire la

possibilité qu'un mouvement se produise dans une zone

particulière sur la base de conditions environnementales locales.

La figure ci-dessous représente la méthodologie

adoptée pour la cartographie du risque des mouvements de terrain :

Rhili Chiheb 26

Rhili Chiheb

27

|

Données climatiques

|

Image SRTM

|

|

Carte géologique

|

|

|

|

|

Images satellitaires

|

|

Géoréférencement

|

|

|

|

|

|

|

Numérisation

|

Analyse spatiale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

MNE

|

|

Carte

Lithologie

|

Carte de fracturation

|

Carte

Pluviométrique

|

Carte du réseau

hydrographique

|

Classification supervisée

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Carte

|

|

Carte de Pente

|

|

|

|

|

|

|

|

Distance par

|

|

Distance par

|

|

d'exposition

|

|

|

|

|

|

|

rapport aux failles

|

|

|

rapport aux RH

|

|

|

|

|

|

Carte d'occupation du sol

|

|

Base de données indexées pour la carte de

susceptibilité

|

Pondération des facteurs

|

Pondération des facteurs

|

|

Analyse spatiale

|

|

Carte de vulnérabilité

|

|

Carte de la susceptibilité

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Figure 20 :Organigramme methodologique pour l'elaboration de

la carte du risque

|

|

|

|

|

Carte de risque

|

|

|

Elaboration personnelle

|

|

|

Rhili Chiheb 28

2. Elaboration de la carte de

susceptibilité

2.1. Les différentes approches de

modélisation de la susceptibilité des terrains

2.1.1. L'approche qualitative

L'approche qualitative (ou directe) privilégie l'avis

de l'expert et sa connaissance des phénomènes et du terrain. Ce

type d'analyse peut donner des résultats différents selon la

personne qui cartographie (YANNICK.T et al. ,2008). Deux méthodes

peuvent être distinguées :

? la méthode experte, dans laquelle le scientifique

évalue intuitivement et directement les relations entre les mouvements

de terrain observés et les différents facteurs de

prédisposition. (YANNICK.T et al. ,2008).

? la méthode de combinaison qualitative indexée,

dans laquelle le scientifique hiérarchise chaque classe des facteurs de

prédisposition suivant sa connaissance avant de les pondérer et

de les combiner (YANNICK.T et al. ,2008).

2.1.2. L'approche quantitative

L'approche quantitative (ou indirecte) est fondée sur

des règles de calcul statistiques et sur le concept d'unités

homogènes .Ces méthodes sont considérées objectives

et règlent la subjectivité de la subjectivité de l'expert

.C'est à dire que des relations mathématiques entre les

mouvements de terrain observés et les facteurs de prédisposition

sont définis, afin d'évaluer quantitativement la

probabilité de rupture pour les zones sans mouvement de terrain.

L'utilisation de ces méthodes suppose trois conditions :

1. Les mouvements de terrain potentiels se déclencheront

selon les mêmes conditions que par le passé.

2. Tous les facteurs de prédisposition sont connus a

priori et introduits dans l'analyse,

3. Tous les mouvements de terrain sont inventoriés pour

l'aire d'étude.

Deux méthodes peuvent être distinguées :

L'analyse bivariée dans laquelle chaque classe de

facteurs (géologie, occupation du sol, topographie) est combinée

avec la carte d'inventaire des mouvements de terrain puis

pondérée suivant la densité des mouvements de terrain.

L'analyse multi-variée, dans laquelle chaque facteur de

prédisposition est combiné en unité de versant. La

présence ou l'absence de mouvements de terrain est

déterminée dans chaque unité. La matrice résultante

est analysée par des méthodes de régressions multiples ou

des analyses discriminantes (YANNICK.T et al. ,2008).

? On utilise l'approche qualitative pour la cartographie de la

susceptibilité aux mouvements de terrain.

|

Les pentes faibles sont considérés moins

susceptibles au déclenchement des mouvements de terrain. Cette classe

est connue essentiellement dans les terrains plats (poids 1).La deuxième

classe montre une susceptibilité moyenne (poids 2), avec des pentes

moyenne. Tandis que, les classes de fortes pentes sont à l'origine des

mouvements et classés dans la catégorie de susceptibilité

élevée. (Poids 3)

Donc la valeur du poids attribuée à chaque

classe de pente augmente avec la valeur de la pente comme la montre la figure

21.

|

|

Rhili Chiheb

|

Données GEOMAG + Elaboration personnelle

|

29

|

Figure 21 : Carte de la susceptibilité aux

mouvements de terrain selon la pente

Chaque roche des couches géologiques est

caractérisée par plusieurs paramètres : la composition

minéralogique, la texture, la structure, le poids volumique, la

porosité...

Ce facteur contrôle d'une façon directe le type

des mouvements. Généralement, les glissements de terrain se

produisent dans les argiles et les marnes. Les coulées de boue se

produisent dans les argiles, alluvions (Figure 22).

Figure 22: Carte de la susceptibilité aux mouvements

de terrain selon la lithologie

Données GEOMAG + Elaboration personnelle

Rhili Chiheb 30

|

C'est le facteur principal dans le déclenchement des

coulées de boue, suite à une quantité importante de

précipitation. Ainsi il déclencher d'une façon indirecte

les autres type de mouvement de terrain. Trois classes de susceptibilité

peuvent être distinguées selon la quantité de pluie

reçue par année. La classe de susceptibilité faible (poids

1) correspond aux zones qui reçoivent une quantité de pluie

faible, cependant la classe susceptibilités forte (poids 3)

reçoit une quantité de précipitation important (figure

23). Donc la valeur du poids attribuée à chaque classe de

pluviométrie augmente avec la valeur de la précipitation.

|

Figure 23: Carte de la susceptibilité aux mouvements

de terrain selon la pluviométrie

Données GEOMAG + Elaboration personnelle

Rhili Chiheb 31

Cette carte a été préparée en

appliquant l'outil de

« distance euclidien » sous

ArcGIS 10.6. Le poids le plus faible est attribué à la classe

ayant la plus faible distance par rapport aux réseaux hydrographiques,

cependant

la susceptibilité forte

correspond aux zones les

plus

h fill f

Rhili Chiheb 32

Figure 24 : Carte de la susceptibilité aux mouvements

de terrain selon la distance par rapport aux réseaux

hydrographique

Données GEOMAG + Elaboration personnelle

|

Trois classes de

susceptibilité ont été

déterminées le poids le plus faible est

attribué à la classe ayant la plus faible distance par rapport

aux failles, cependant la susceptibilité forte correspond aux zones les

plus proches aux failles (figure 25).

|

Rhili Chiheb 33

Figure 25: Carte de la susceptibilité aux mouvements

de terrain selon la distance par rapport aux failles

Données GEOMAG + Elaboration personnelle

La carte d'exposition est constituée par neuf classes

de direction des pentes : Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ouest, Ouest,

Nord-Ouest et les terrains Plats

On a effectué la pondération suivante (figure

25) :

? Plat (Poids 1)

? E, SE, S (Poids 2) ? N, NE, SO, O, NO (Poids 3)

Figure 26 : Carte de la susceptibilité aux

mouvements de terrain selon l'exposition

Données GEOMAG + Elaboration personnelle

Rhili Chiheb 34

X

X

X

=

Carte de susceptibilité combinée (final)

X

X

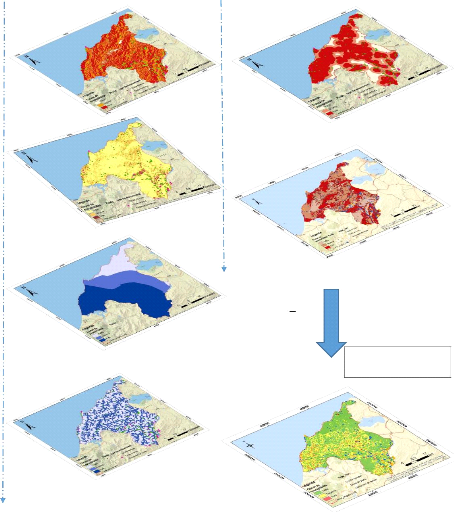

Figure 27: Combinaison des cartes de susceptibilité

aux mvt de terrain

Elaboration personnelle

Rhili Chiheb 35

Rhili Chiheb 36

Figure 28: Carte de la susceptibilité aux mouvements

de terrain

Données GEOMAG + Elaboration personnelle

Rhili Chiheb 37

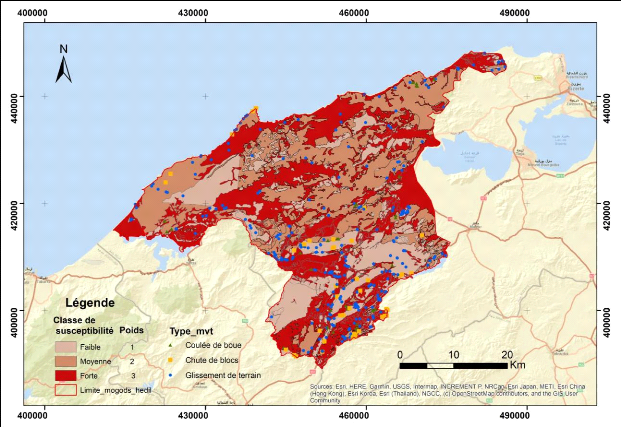

La carte de susceptibilité combinée

:

La carte susceptibilité a été

réalisée suite à la combinaison des six facteurs

(exposition, pente, distance par rapport aux failles, pluviométrie,

lithologie, distance par rapport aux réseaux hydrographiques).La carte

(figure 28) présente quatre classes susceptibilité suivant :

- Des zones stables de point de vue susceptibilité sont

visibles dans les zones à dominance lithologique rigide et consistante,

de faible pente où la fracturation est quasi absente, et un

réseau hydrographique peu développé ainsi un taux de

précipitation faible.

- Des surfaces à susceptibilité moyenne couvrent

la majorité de la zone d'études caractérisées par

l'abondance des lithologies tendres et friables telles que les sables et les

argiles, les alluvions. Avec une précipitation moyenne qui

déclenche les mouvements de

terrain.et un réseau

hydrographique quasi développé

- La classe des zones les plus susceptibles (forte), elle est

développée sur les zones à forte pente, intensément

fracturées. Dans ces zones la lithologie et la topographie sont les

principaux facteurs contrôlant la nature des mouvements de terrain. On

assiste à des écroulements et des éboulements au niveau

des secteurs à forte pente et à lithologie consistante (calcaire

et grès) intensément fracturée, tandis qu'au niveau des

alternances marno-calcaires ou marno-gréseuses, des marnes et des

argiles, des glissements rotationnels.

On peut assister à des zones d'affaissements et des

effondrements suite à la dissolution des évaporites et des

dolomies au niveau de la zone des diapirs caractérisés par

l'abondance des affleurements triasiques.

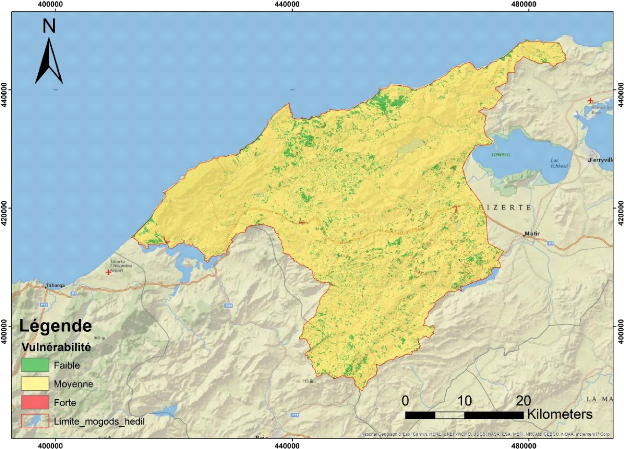

3. Elaboration de la carte de vulnérabilité

3.1. Répartition spatiale des enjeux

Pour analyser la distribution spatiale des enjeux, nous avons

choisi d'opérer une classification supervisée de l'image

satellite Sentinel-2 pour produire une carte de l'occupation du sol, qui

regroupe les différentes classes d'enjeux. Elle représente des

informations à la fois sur l'occupation du sol et sur l'utilisation du

sol.

3.2. Carte d'occupation du sol

Lors de la réalisation de ce travail, on a

utilisé une image optique issue du satellite Sentinel-2 acquise le

03/06/2019.

Il existe une variété d'approches prise pour

faire une classification numérique mais, on a choisi la classification

supervisée en appliquant la méthode du maximum de vrais semblance

effectué à l'aide du logiciel `Envi 4.7'. Au niveau de cette

carte cinq principales classes d'enjeux ont été ressorties comme

la montre la figure 29.

Rhili Chiheb 38

Figure 29: Carte d'occupation du sols des

Mogods-Hedil

3.3. Pondération des facteurs pour

l'élaboration de la carte de vulnérabilité.

La répartition spatiale des enjeux déjà

obtenue (fig.29) sera reclassée en fonction du potentiel de dommage ou

de perturbation des enjeux suite à la déstabilisation des

terrains (glissement, Chute de blocs, coulée de boue...) avec des

classes de valeurs allant de 1 à 3 afin de produire la carte de

vulnérabilité souhaitée (HADDAD.R, 2018). (fig.30).

c Le tissu urbain, correspond à des lieux

d'habitation permanent (immeuble, maison individuelle) ou non permanent (lieu

d'activité commerciale, industrielle), à des infrastructures de

réseau. Il représente les zones d'enjeux maximal donc, on leur

attribue l'indice de vulnérabilité le plus important 3.

c Les forêts présentent un

intérêt socio-économique (lieu de pâturage,

production du bois conservation des eaux et des sols...) pour cela on

l'attribue l'indice 2.

c Les plans d'eaux représentent les barrages,

les sebkhas et les lacs. Ce sont des zones à fort intérêt

pour l'homme vu qu'il représente des ressources en eaux potables ou bien

des écosystèmes qui préservent la biodiversité. Un

indice de vulnérabilité 2 a été attribué

à cette classe.

c L'indice 2 a été accordé aux sols

agricoles vu leur importances socio-économique.

c Les sols nus sont des zones non exploitées

par l'homme. On attribue l'indice 1 vu qu'ils ne présentent pas

d'intérêt.

Ces indices sont récapitulés dans le tableau

ci-dessous :

|

Classe Indice

|

Sols nus

|

Forêt

|

Plans d'eaux

|

Sols

agricoles

|

Tissu urbain

|

|

1

|

X

|

|

|

|

|

|

2

|

|

X

|

X

|

X

|

|

|

3

|

|

|

|

|

X

|

Tableau 3 :Distribution des indices de

vulnérabilité selon le type d'occupation du sol

Elaboration personnelle

c Ces résultats ont été

présentés sur la carte de vulnérabilité

(fig.30).

Rhili Chiheb 39

Poids

1

2

3

Rhili Chiheb 40

|

Figure 30: Carte de vulnérabilité des

Mogods-Hedil

|

Elaboration personnelle

|

41

4. Elaboration de la carte du risque aux mouvements de

terrain

La cartographie de risque des mouvements de terrain des Mogods

et Hedil est produite suite à la multiplication de la carte de la

vulnérabilité et la carte de la susceptibilité

(Risque = Aléas x Vulnérabilité).

Chaque type de mouvement dépend à des facteurs

de causalité (décrit dans la première partie ; chapitre

typologie des mouvements de terrain et facteurs causaux), on s'intéresse

principalement à la lithologie qui est le facteur qui nous permet la

distinction entre les différents type de mouvement, c'est pour cela on a

intégré la lithologie dans la carte du risque.

> Les glissements de terrain : généralement elle

se produit dans les roches fragiles (tendre) tels que les argiles.

> Les chutes de blocs : se produit dans les roche dur tels que

les calcaires, les grés...

> Les coulées de boue : aussi elles sont produites dans

les roches fragiles.

Ainsi, on a distingué différentes

intensités des risques représenté dans la figure 31 c

Risque faible Phénomènes dont le coût

des solutions techniques pour la prévention serait supportable

financièrement par un propriétaire individuel.

Généralement sont des zones stables de point de vue lithologique

à faible pente non affectée par des failles, Ces zones sont les

moins peuplées voir une activité humaine nulle vu la

rigidité de ces substratums non utiles pour l'installation des

agglomérations ni pour les activités agricoles.

c Risque moyen

Phénomènes d'ampleur réduite dont le coût

des solutions techniques pouvant être mis en place pourra être

supportable financièrement par un groupe restreint de

propriétaires (immeubles collectifs, petit lotissement, ...).

Elles occupent les surfaces à activité humaine

réduite, même si on assiste à des mouvements de terrain

leur conséquence socio-économique sera limitée tels que

les glissements qui affectent chaque saison, les terres agricoles, les

forêts et les berges des barrages sans produire des menaces importantes

sur les propriétés et les vies humaines (HADDAD.R, 2018).

c Risque fort

Phénomènes intéressant une aire

géographique débordant largement du cadre parcellaire. Les

solutions techniques pouvant être mises en oeuvre pour s'en

protéger seront techniquement difficile à réaliser et/ou

auront un coût très important.

Phénomènes de grande ampleur dans laquelle

qu'aucune solution technique permettant de s'en prémunir. Tels que ;

- Les phénomènes actifs mettant en mouvement un

volume de terrain très important

- Les coulées de boue importante, ...

· Les facteurs de déclanchement sont bien

développés dans ces zones.

· Elle produit des menaces important sur les

propriétés et les vies humaines.

Rhili Chiheb 42

Figure 31 : Carte du risque des mouvements de terrain des

Mogods-Hedil.

Rhili Chiheb 43

4.1. Analyses et interprétation de la carte des

risques

Sur la carte des risques aux différents types de

mouvements de terrain (fig.31), on distingue que le degré de risque

varie de faible a fort :

-Les zones à fort risque sont les villes et les

agglomérations, installées sur des formations instables telles

que les argiles, les sables et les alluvions récents mal

consolidés...

Ce risque se manifeste par des glissements, des

affaissements, des tassements de certains routes et ponts... construite sur des

dépôts Quaternaires caractérisés par des roches

fragiles : argile, alluvion...par contre les chutes de bloc sont

enregistrées dans les calcaires, grés....caractérise les

zone a forte pente.

-Les zones à risques moyens, occupent les surfaces

à activité humaine réduite, même si on assiste

à une instabilité de terrains leur conséquence

socio-économique sera limitée tels que les glissements, la

solifluxion qui affectent chaque saison, les terres agricoles, les forêts

et les berges des barrages sans produire des menaces importantes sur les

propriétés et les vies humaines.

- Les surfaces à risques faibles sont

développées sur des zones stables de point de vue lithologique

à faible pente non affectée par des failles Ces zones sont les

moins peuplées voir une activité humaine nulle vu la

rigidité de ces substratums non utiles pour l'installation des

agglomérations ni pour les activités agricoles.

Conclusion

L'approche cartographique adoptée par cette

étude basée sur l'union des cartes indexées a

nécessité d'abord l'intégration et la combinaison dans un

SIG, des facteurs lithologie, fracturation, pente, exposition, hydrographie et

pluviométrie responsables de déclenchement des mouvements de

terrains dans notre d'étude pour donne la naissance à la carte de

susceptibilité.

La combinaison de cette carte avec celle de la

vulnérabilité, a permis d'élaborer la carte des risques

qui présente les indices des risques des mouvements de terrain selon une

classification simple mais efficace. Cette carte a la capacité de

limiter et de prévoir les zones à risques. Il s'agit donc des

résultats les plus utiles pour les décideurs car elle

présente un énorme potentiel d'informations directement

utilisables par la communauté responsable du développement

régional.

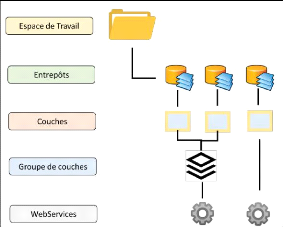

Chapitre 3 : Elaboration de la base des données

et

SIG-WEB

· Méthodologie de l'élaboration

:

Identifier les besoins et les exigences.

Elaboration de la base de données

Définir les fonctionnalités et les technologies

à utiliser.

Configuration des outils

Configuration du client cartographique

Configuration du serveur cartographique : Geoserver

· Création espace de travail

· Création d'entrepôt

· Importation des données

· Création des styles

|

|

· Préparation de l'interface principale

· Insertion des couches publiées dans Geoserver :

WMS

|

Développement de l'interface.

Interface finale : SIG-WEB

Intégration dans un page web

Rhili Chiheb

Elaboration personnelle

44

Figure 32 : Organigramme méthodologique de

l'élaboration l'application SIG-WEB

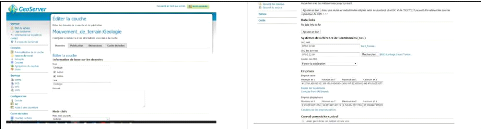

Rhili Chiheb 45

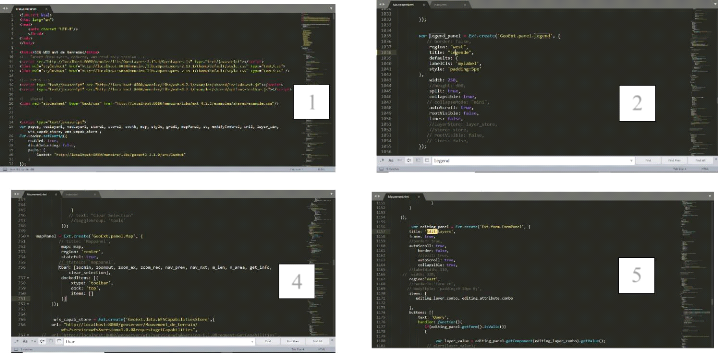

I. Quelques Notions de base sur les SIG-WEB et

configuration des

outils

Le développement de l'information géographique

sur internet est lié au développement d'applications

cartographiques sur le web. Le succès de ces applications

cartographiques est principalement dû à l'avènement des

Maps API (Maps Application Programming Interfaces). Les plus

célèbres sont : Google Map, Yahoo Map, Virtual Earth, NASA World

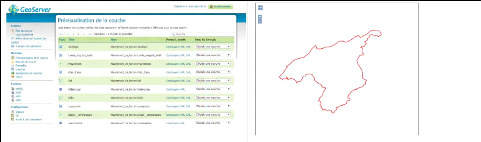

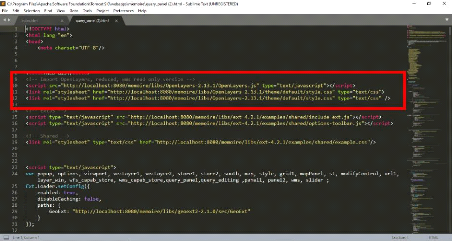

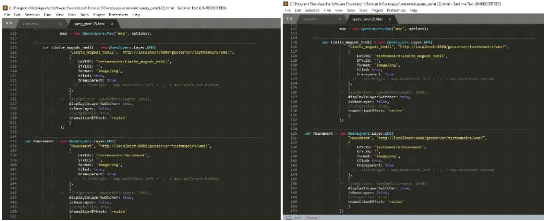

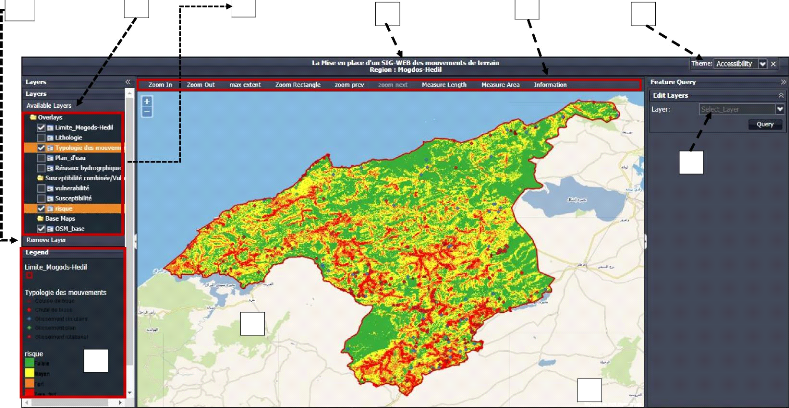

Wind...