|

TABLE DES MATIERES

Table des matières

TABLE DES MATIERES

Erreur ! Signet non

défini.

MEMORIAL

iii

DEDICACES

iv

REMERCIEMENTS

v

INTRODUCTION GENERALE

1

CHAPITRE I. SYSTEME D'INFORMATION

SANITAIRE

3

[9][10][11] [13]

3

0. Introduction

3

I.1. Système d'Information

4

I.1.1. Définition

4

I.1.2. Enjeux d'un système d'information

5

I.1.3. Qualités attendues des SI

6

I.1.4. Composition d'un système

d'information d'entreprise

6

I.2. Système d'information

Hospitalier

10

I.2.1. Définition

10

I.2.2. Les organisations concernées

10

I.2.3. Les enjeux du Système d'information

Hospitalier

11

I.2.4. Les Objectifs d'un

système d'information hospitalier

11

I.2.5. L'urbanisation du Système

d'Information Hospitalier

12

I.3. Système de gestion de l'unité de

soins

15

I.4. Présentation de la Gestion d'un Dossier

Patient

17

I.4.1. Le Dossier Patient

17

I.4.1.1. Définitions

17

I.4.1.2. Fonctions

17

I.4.1.3. Intérêt et utilisation dans

l'environnement hospitalier

18

I.4.2. Organisation du dossier

20

I.4.3. Conclusion

25

CHAPITRE II. LES BASE DE DONNEES [2]

[8] [12]

26

II.1. Introduction

26

II.1.1. Définition

26

II.2. Différents modèles de base de

données

26

II.2.1. Modèle Hiérarchique

26

II.2.2. Modèle Réseau

27

II.2.3. Modèle Relationnel

27

II.2.4. Modèle Objet

27

II.3. Modélisation d'une base de

Données

28

II.3.1. Modèle

28

II.3.2. Méthode de modélisation d'une

base de données

29

II.4.Système de Gestion de Base de

Données (SGBD)

35

II.4.1. Définition

35

II.4.3. Fonctions des

36

II.4.4. Illustration de SGBD

38

II.5. Le langage SQL (Structured Query

Language)

40

II.6. Conclusion

40

CHAPITRE III. MODELISATION ET

IMPLEMENTATION DU SYSTEME [1][2][3][4][5][6][7]

41

III.1. Présentation des CUK

41

III.2. Cahier de charge et spécification

initiale du système

44

III.3. Les technologies et outils

utilisés

45

III.4. Méthode de développements

46

III.4. Architecture du système

47

47

III.5. Modélisation du système

48

III.6. Présentation de l'application

54

Conclusion Générale

61

Référence

bibliographie

62

MEMORIAL

A toi ma très chère maman ANNIE NDONGO qui a

semé dans un grand champ sans pour autant moissonner. Que ton âme

repose en paix maman !

DEDICACES

A mes très chers parents : Dosithée MUYAKA

et Annie NDONGO pour l'amour et les sacrifices, sans lesquels ce travail

n'aurait pu voir le jour.

REMERCIEMENTS

Louange à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a

dotés de la merveilleuse faculté de raisonnement.

Gloire à Dieu notre créateur qui nous a

incité à acquérir le savoir.

Que le corps académique du département de

Mathématiques et Informatique, le potier dont nous sommes un des vases

d'honneur en pleine formation, et en particulier le professeur NTUMBA BADIBANGA

Simon pour le temps consenti à la direction de ce travail.

Nous remercions très sincèrement l'assistant

Barth KABALA MUBENGA pour son encadrement.

Ce travail marque la fin du deuxième cycle au

département de Mathématiques et Informatique de

l'Université de Kinshasa. C'est un fruit de plusieurs sacrifices et

d'efforts fournis par nous ainsi que de la contribution de plusieurs autres

personnes envers qui nous exprimons notre profonde gratitude.

Voilà pourquoi nous tenons à remercier tous ceux

qui, de près ou de loin, ont apporté leur pierre à

l'édification de cet oeuvre scientifique.

Nos remerciements très particuliers vont à

l'endroit de nos parents Dosithée MUYAKA et Annie NDONGO que le Dieu

créateur a décidé de reprendre, à notre grande

soeur chérie Carnel MUYAKA, à nos frères que j'aime bien

Guyaume, Henri, Jean Baptiste, Robert Patrick, Moïse, Roanne, Marceline

à mes neveu charmants Verdi et Guivier pour leur affection, amour,

considération, assistance tant matériel, financier et spirituel

à mon égard.

Nous tenons en estime remercié mes amis et

connaissance : Gloria ZAINA, Francis KIMANGA, Jean-Claude LWEMBE, Patrick

MOBIA, Gracia KIMWANGA, Fiston LEFIE, Herve EPUS, Ruphin KELEMBO, Eminence

MULEMA, Rodrigue MOSHI, Lina KALENGA, Brenda MWAMBA, Pamela KAPINGA, Joseph

LUTULA, King KISENGE, Jordan TSHILOMBO, Nathan MANZAMBI, Radine PUNGU, Francis

NGALULA, Djonive MUNENE, John BAKONGO, Henry GWANA, Pacifique KINKELA, Gaby

NGANGI, Oliver MUKEBA, Mike NKONGOLO , Hardy MIKESE, Urbain NGOYI, Serge

ILUNGA, Thys KAZAD, Christian MBOMA, Richy NGOMBO, Adrien MUYAKA, Emmanuel

MBULU, Julien BATU........

Ces quelques pages ne suffiront pas pour citer tous ceux qui

de loin ou de près ont d'une manière ou d'une autre

contribué à l'élaboration de ce travail, qu'ils trouvent

ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Liste des Abréviations

|

ANES. REA

|

ANESTHESIE ET REANIMATION

|

|

BD

|

BASE DE DONNEES

|

|

BIOMED

|

BIOLOGIE CLINIQUE, MEDICALE

|

|

BSD

|

BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE

|

|

CHIR.

|

CHIRURGIE

|

|

COBIT

|

CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY

|

|

CRM

|

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

|

|

CUK

|

CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE KINSHASA

|

|

DB

|

DATABASE

|

|

DCL

|

DATA CONTROL LANGUAGE

|

|

DP

|

DOSSIER PATIENT

|

|

DPI

|

DOSSIER PATIENT INFORMATISER

|

|

DPT

|

DEPARTEMENT

|

|

DSDM

|

DYNAMIC SOFTWARE DEVELOPPMENT METHOD

|

|

EA

|

ENTITE ASSOCIATION

|

|

ERP

|

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

|

|

ETL

|

EXTRACT TRANSFORM AND LOAD

|

|

G.O

|

GYNECO - OBSTETRIQUE

|

|

GCL

|

GESTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE

|

|

GPRS

|

GENERAL PACKET RADIO SERVICE

|

|

GPU

|

GENERAL PUBLIC LICENSE

|

|

GRC

|

GESTION DE LA RELATION CLIENT)

|

|

HRM

|

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

|

|

IBM

|

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES

|

|

IHM

|

INTERFACE HOMME MACHINE

|

|

IP

|

INTERNET PROTOCOL

|

|

ITIL

|

IT INFRASTRUCTURE LIBRARY

|

|

KINE

|

KINESITHERAPIE

|

|

LDD

|

LANGAGE DE DEFINITION DE DONNEES

|

|

LMD

|

LANGAGE DE MANIPULATION DE DONNEES

|

|

M.I.

|

MEDECINE INTERNE

|

|

MCD

|

MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES

|

|

MERISE

|

METHODE D'ANALYSE INFORMATIQUE

|

|

MLD

|

MODELE LOGIQUE DE DONNEES

|

|

MPD

|

MODELE PHYSIQUE DES DONNEES

|

|

OLAP

|

ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING

|

|

OLTP

|

ON-LINE TRANSACTIONAL PROCESSING

|

|

ONATRA

|

OFFICE NATIONAL DE TRANSPORT

|

|

ORL

|

OTO-RHINO- LARYNGOLOGIE

|

|

OTRACO

|

OFFICE DE TRANSPORT DU CONGO

|

|

PC

|

PERSONAL COMPUTER

|

|

PED

|

PEDIATRIE

|

|

PGI

|

PROGICIEL DE GESTION INTEGRE

|

|

PHAR

|

PHARMACIE

|

|

PLM

|

PRODUCT LIFE CYCLE MANAGEMENT

|

|

RTC

|

RESEAU TELEPHONIQUE COMMUTE

|

|

SCM

|

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

|

|

SGBD

|

SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES

|

|

SGBDR

|

SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES RELATIONNELLE

|

|

SGBDRO

|

SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES RELATIONNELLE ET OBJET

|

|

SGDT

|

SYSTEME DE GESTION DE DONNEES TECHNIQUES

|

|

SI

|

SYSTEME D'INFORMATION

|

|

SIH

|

SYSTEME D'INFORMATION HOSPITALIER

|

|

SQL

|

LANGAGE DE DEFINITION DE DONNEES

|

|

SSRS

|

SQL SERVER REPORTING SERVICES

|

|

SYNAMED

|

SYNDICAT NATIONAL DE MEDECIN

|

|

TCP/ IP

|

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL /INTERNET PROTOCOL

|

|

UML

|

UNIFIED MODELING LANGUAGE

|

|

UMTS

|

UNIVERSAL MOBILE TECOMMUNICATION SYSTEM

|

|

UNIKIN

|

UNIVERSITE DE KINSHASA

|

|

VPN

|

VIRTUAL PRIVATE NETWORK

|

|

WI-FI

|

WIRELESS FIDELITY

|

|

XRM

|

EXTENDED RELATIONSHIP MANAGEMENT

|

Liste des Tableaux

TAB.1 : TYPOLOGIE DES SYSTÈMES

D'INFORMATION

3

TAB. 2 : TABLEAU COMPARATIF ENTRE LE DP ET LE

DPI

20

Liste des Figures

FIG.I.1 : LE MODÈLE PYRAMIDAL

3

FIG.I.2 :

ARRIVÉ PATIENT ORDINAIRE

15

FIG.I.3 : ARRIVÉ PATIENT AUX

URGENCES

16

FIG.I.4 : CONTRÔLE DE SANTÉ

16

FIG.I.5 : DOSSIER PATIENT

19

FIG.II.1: MODÈLE HIÉRARCHIQUE

27

FIG.II.2: MODÈLE RÉSEAU

27

FIG.II.3: MODÈLE RELATIONNEL

27

FIG.II.4: MODÈLE OBJET

28

FIG.II.5: ENTITÉ

29

FIG.II.6: ASSOCIATION

30

FIG.II.7: ATTRIBUT

31

FIG.II.8: CARDINALITÉ

31

FIG.II.9: RÈGLES 2 MCD

32

FIG.II.10: RÈGLES 2 MLD

33

FIG.III.1. CYCLE DE VIE DSDM

47

FIG.III.2.

ARCHITECTURE DU SYSTÈME

47

FIG.III.3.

DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

48

FIG.III.4.

DIAGRAMME DE CLASSE

49

FIG.III.5.

DIAGRAMME DE SÉQUENCE

50

FIG.III.6. DIAGRAMME DE SÉQUENCE

51

FIG.III.7. DIAGRAMME D'ACTIVITÉ

52

FIG.III.8.

DIAGRAMME D'ACTIVITÉ

52

FIG.III.9. DIAGRAMME DE COMPOSANT

53

FIG.III.10.

DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

53

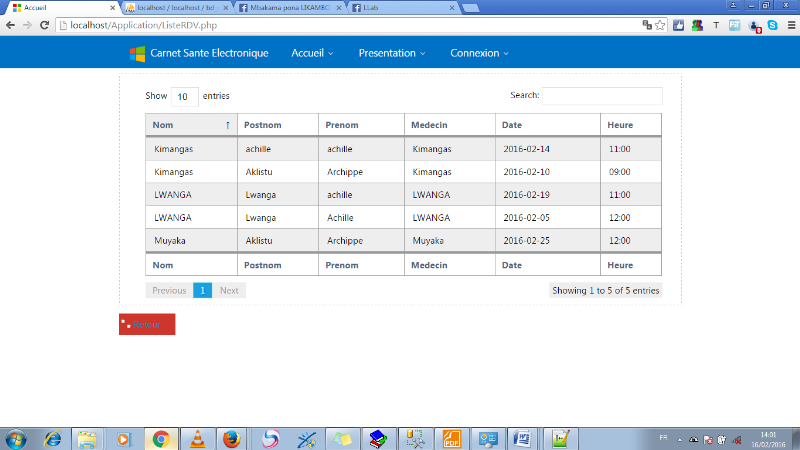

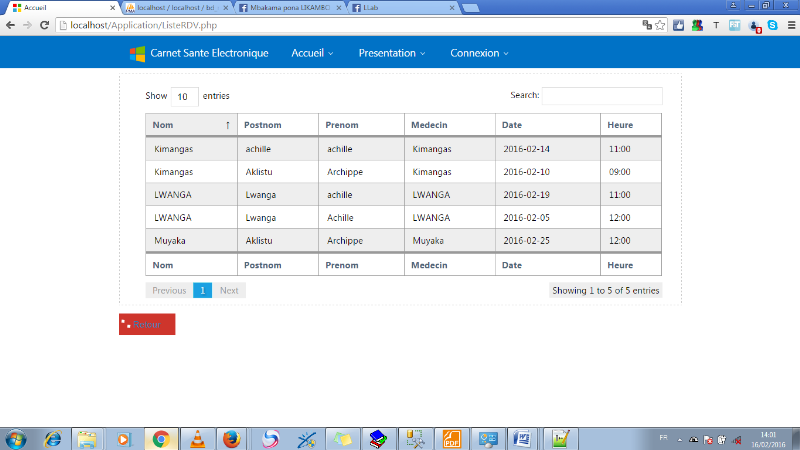

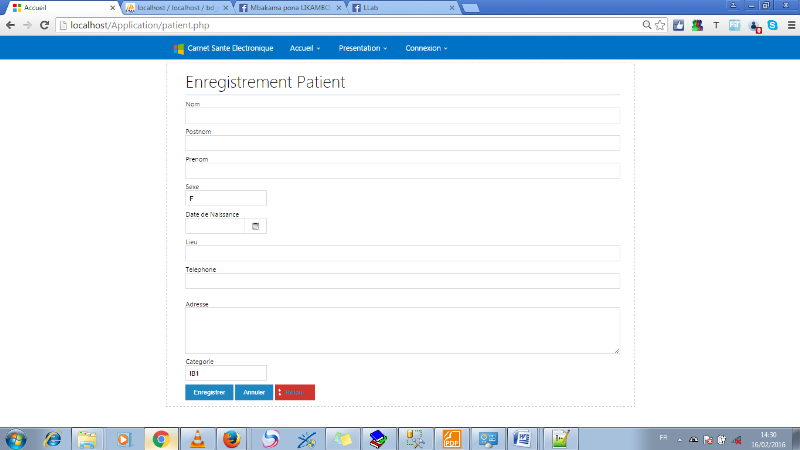

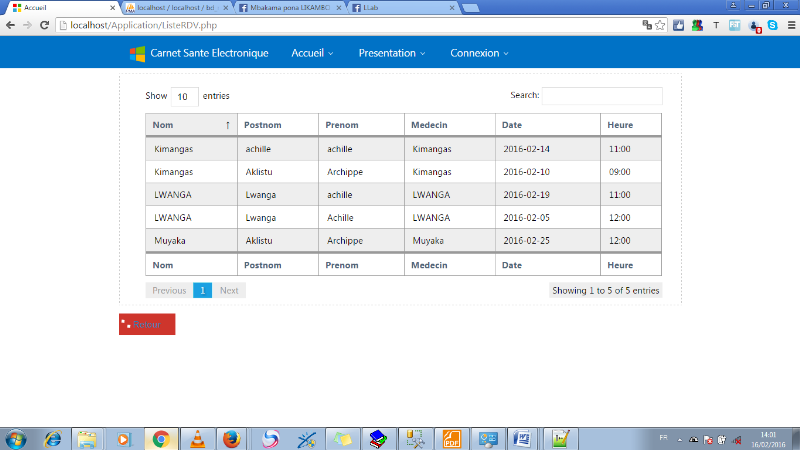

FIG.III.11.

PAGE D'ACCUEIL

54

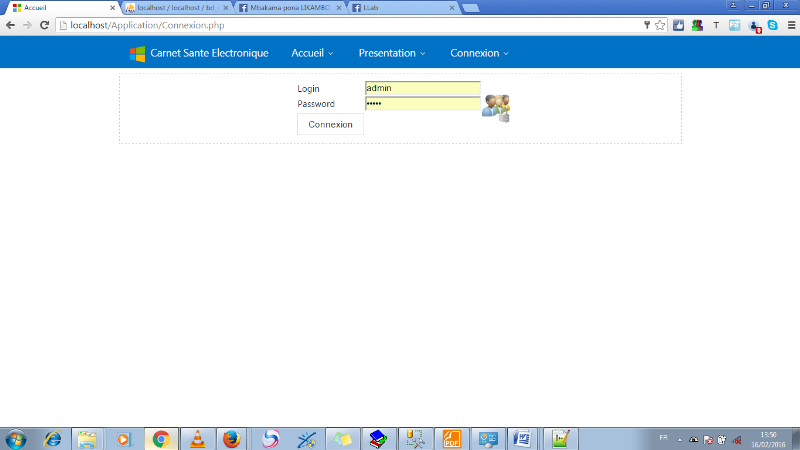

FIG.III.12.

PAGE DE CONNEXION

54

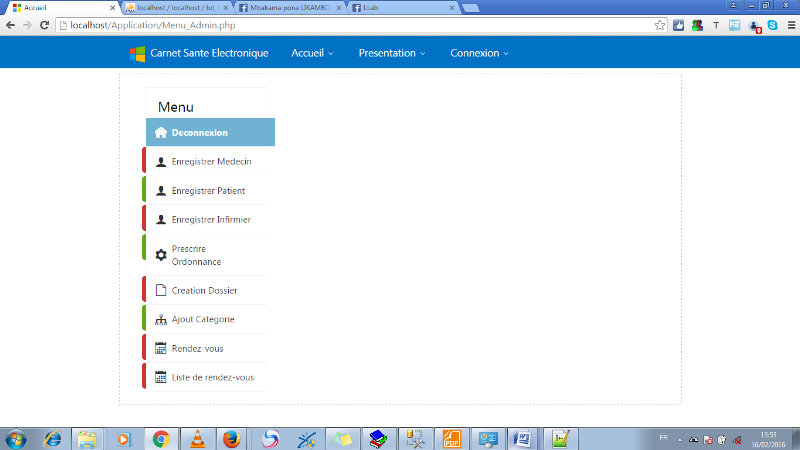

FIG.III.13.

MENU ADMINISTRATEUR

54

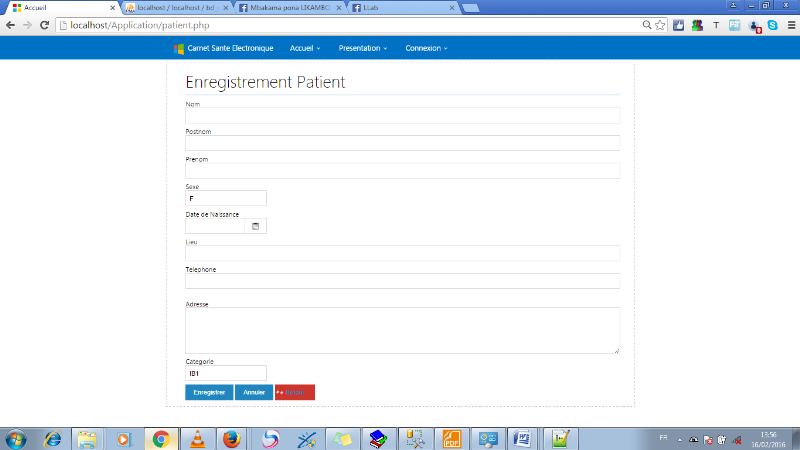

FIG.III.14.

PAGE ENREGISTREMENT PATIENT

55

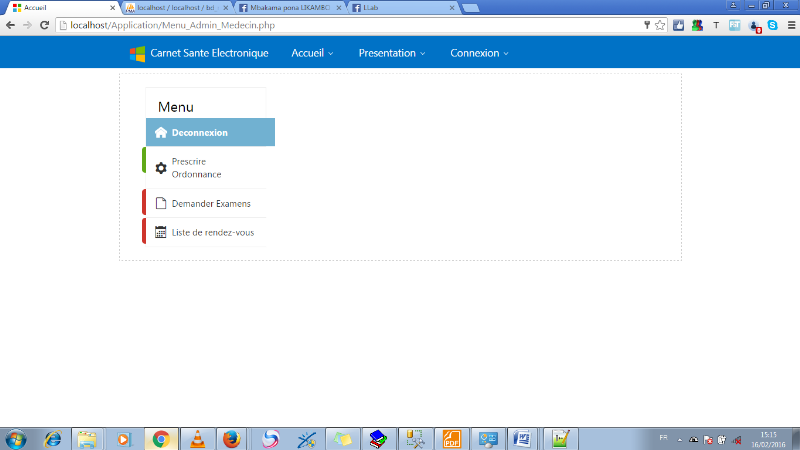

FIG.III.15.

LISTE RENDEZ-VOUS

55

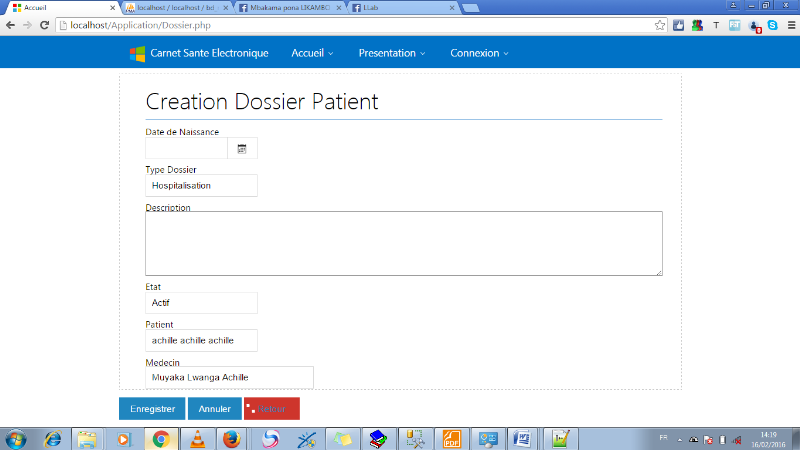

FIG.III.17.

MENU MÉDECIN

56

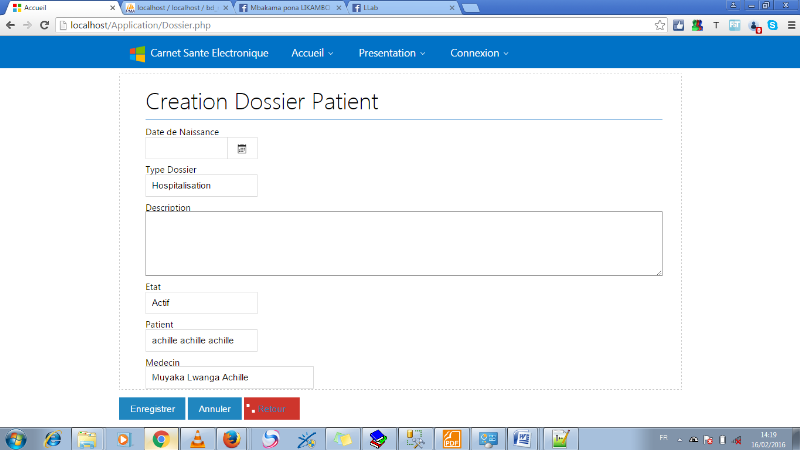

FIG.III.16

CRÉATION DOSSIER PATIENT

56

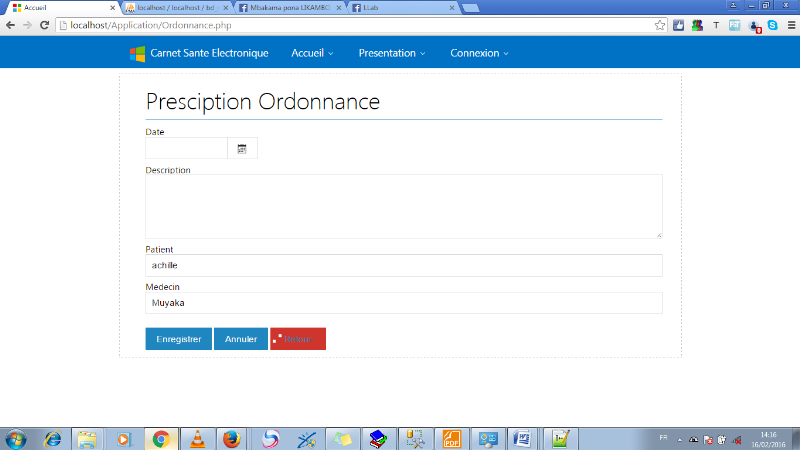

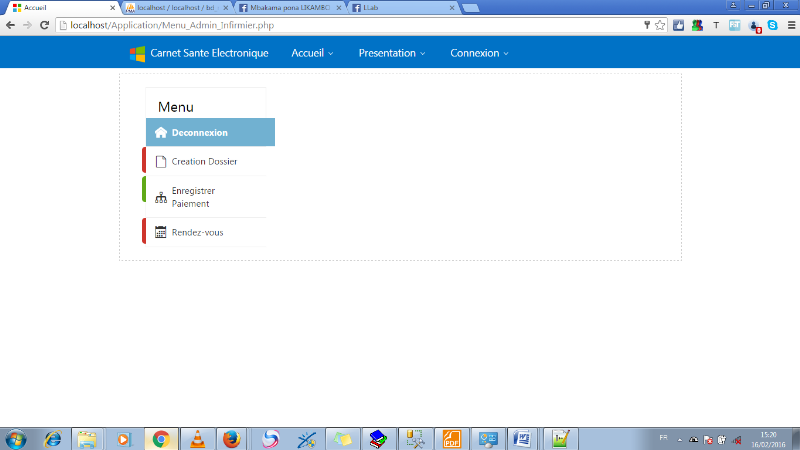

FIG.III.18.

PRESCRIPTION ORDONNANCE

57

FIG.III.19

MENU INFIRMIER

58

INTRODUCTION GENERALE

L'hôpital de nos jours ne peut plus être

considéré comme un îlot isolé. Son image

traditionnelle est en train de changer avec la mise en place des réseaux

de soins, et le besoin de communiquer devient une priorité.

Le dossier patient (DP), est un outil fondamental et

indispensable pour la pratique médicale. Il est construit autour de

l'accumulation des données liées aux soins d'un patient au cours

du temps. Aujourd'hui, le DP apparaît comme un outil à facettes

multiples. Il évolue et se complexifie, à la fois sous

l'influence du développement des spécialités

médicales mais aussi sous le choc de l'explosion

technologique.

L'informatisation du DP est devenue incontournable, même

si le processus d'informatisation est difficile, car calquer le modèle

« papier » est insuffisant et le « zéro papier »

n'est pas une fin en soi.

Les démarches pour arriver à la mise en place

d'un tel dossier informatisé sont assez différentes d'une

institution hospitalière à une autre. Les raisons qui

peuvent amener à l'informatisation du DP sont

généralement communes : l'augmentation des volumes des

données ou informations, la nécessité de diminuer les

temps d'accès et d'acheminement des informations médicales

ainsi que les besoins de partager l'information entre les

différents partenaires de la santé et leurs différentes

institutions. Cette application va permettre l'amélioration de la

qualité et la sécurité de la prise en charge des

patients à l'hôpital.

Afin

de pouvoir traiter les problèmes cité ci - haut nous avons

subdivisé notre travail en trois chapitres :

Le premier chapitre intitulé «SYSTEME

D'INFORMATION SANITAIRE» dans lequel nous avons

présenté les concepts théoriques liés au

système d'information général, au système

d'information hospitalier qui est un cas particulier du SI, au système

de gestion des unités de soins, du dossier patient d'une manière

général, de ses différentes éléments

constitutif, de son organisation, du processus d'informatisation dudit dossier

et des enjeux auxquels ils doivent faire face dans le mécanisme de prise

en charge du patient.

Le deuxième chapitre intitulé

«LES BASE DE DONNEES» dans lequel nous

avons abordé les concepts théoriques sur les bases de

données et système de gestion de base de données (SGBD),

tout en précisant la force d'une base de données dans une

organisation.

Le troisième chapitre intitulé

«MODELISATION ET IMPLEMENTATION DU SYSTEME» : ce

chapitre est un cas pratique. Il montre étape par étape les

différents choix effectués pour la conception de notre

système.

CHAPITRE I. SYSTEME

D'INFORMATION SANITAIRE

[9][10][11] [13]

0.

Introduction

Au-delà de la recherche permanente d'un

équilibre entre la maîtrise des dépenses de

santé et la qualité des soins apportés aux

patients, les établissements de santé sont confrontés

à un certain nombre d'enjeux majeurs concrets pour lesquels la

performance et la qualité des systèmes d'information

constituent aujourd'hui, et de plus en plus, une nécessité

incontournable.

Ces enjeux sont liés à des

évolutions de natures diverses : évolutions

réglementaires, exigence de sécurité et de qualité,

nécessité de disposer d'un accès aisé à

l'information, évolution des organisations... Sans prétendre

à une exhaustivité, il n'est pas inutile de rappeler

certaines de ces exigences fortes qui s'imposent de façon

croissante aux établissements de santé :

- L'accès du patient à son dossier,

- Le développement des réseaux de

santé associés à la prise en charge du patient dans

le cadre de réseaux coordonnés, auxquels sont

nécessairement associés les établissements de

santé, lorsqu'ils n'en sont pas eux-mêmes les initiateurs,

- La généralisation d'une politique de

prévention, d'identification et de suivi des risques à tous les

niveaux de l'activité des Etablissement Public de Santé et bien

évidemment en relation directe avec la prise en charge des patients

a) Définition

C'est un système d'information global, regroupant tous

les types d'acteurs et ressources de santé.

Le système d'information de santé peut

être considéré comme une mère, qui regroupe en son

sein deux grands systèmes, à savoir : le système

d'information hospitalier et le système de gestion des unités des

soins.

b) Typologie

Le système d'information de santé peut

être caractérisé par plusieurs sous-systèmes qui

montrent comment les informations sont organisées et traitées en

spécifiant le type de données traitées dans chaque

sous-système indépendamment des autres.

|

Système d'information

extra- hospitalier

|

Système d'Information

Hospitalier

|

|

Système

d'information

administratif

|

Données administratives

|

Données administratives

|

|

Système

d'information

clinique

|

- Données médicales

- Données de soin

|

- Données médicales

- Données de soin

|

Tab.1 : Typologie des

systèmes d'information

I.1.

Système d'Information

I.1.1.

Définition

Un système d'information (SI) est un ensemble

organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et

diffuser de l'information.

Il s'agit d'un système sociotechnique composé de

2 sous-systèmes, l'un social et l'autre technique. Le

sous-système social est composé de la structure organisationnelle

et des personnes liées au SI. Le sous-système technique est

composé des technologies (hardware, software et équipements de

télécommunication) et des processus concernés par le

SI.

L'apport des nouvelles technologies de l'Information est

à l'origine du regain de la notion de système d'information.

L'utilisation combinée de moyens

informatiques,

électroniques

et de procédés de

télécommunication

permet aujourd'hui, selon les besoins et les intentions exprimés,

d'accompagner, d'

automatiser et de

dématérialiser

quasiment toutes les opérations incluses dans les activités ou

procédures d'entreprise.

Ces capacités de traitement de volumes importants de

données, d'interconnexion de sites ou d'opérateurs

géographiquement éloignés, expliquent qu'elles sont

aujourd'hui largement utilisées (par exemple dans les activités

logistiques) pour traiter et répartir l'information en temps

réel, en lieu et place des moyens classiques manuels - plus lents - tels

que les

formulaires sur papier

et le

téléphone.

Ces capacités de traitement sont également

fortement appréciées par le fait qu'elles renforcent le

caractère «

systémique »

des données et traitements réalisés : la

cohérence et la consolidation des activités lorsqu'elle est

recherchée et bien conçue permet d'accroître la

qualité du

contrôle

interne de la gestion des organisations, même lorsque celles-ci sont

déconcentrées ou décentralisées.

I.1.2.

Enjeux d'un système d'information

Un système d'information est un véhicule des

entités d'une organisation. Sa structure est constituée de

l'ensemble des ressources (les personnels, le matériel, les logiciels,

les procédures) organisées pour : collecter, stocker,

traiter et communiquer les informations. Le système d'information

coordonne, grâce à la structuration des échanges, les

activités de l'organisation et lui permet ainsi d'atteindre ses

objectifs.

Un système d'information se construit à partir

de l'analyse des

processus

"métier" d'une organisation et de leurs interactions/interrelations, et

non simplement autour des solutions informatiques plus ou moins

standardisées par le marché. Le système d'information doit

réaliser l'alignement stratégique de la stratégie

d'entreprise par un

management

spécifique.

La gouvernance des systèmes d'information ou

gouvernance informatique (IT gouvernance) renvoie aux moyens de gestion et de

régulation des systèmes d'information mis en place dans une

organisation en vue d'atteindre ses objectifs. À ce titre, la

gouvernance du SI fait partie intégrante de la gouvernance de

l'organisation. Les méthodes ITIL (IT infrastructure Library) et

COBIT (Control Objectives for

Information and related Technology) sont par exemple des supports permettant de

mettre un SI sous contrôle et de le faire évoluer en fonction de

la stratégie de l'organisation.

I.1.3.

Qualités attendues des SI

Le système d'information désigne ici

l'ensemble des applications, vu comme un tout, et dans sa

capacité à supporter et exécuter les processus de

l'entreprise.

Les propriétés essentielles pour qu'un

système d'information joue son rôle sont :

ü La rapidité,

ü La fiabilité

ü L'agilité,

ü La maintenabilités,

ü L'extensibilité

I.1.4.

Composition d'un système d'information d'entreprise

I.1.4.1. Composition classique

Fig.I.1 : Le modèle

pyramidal

Dans les oeuvres des années 1980 - 1990, la composition

« classique » des systèmes de l'information d'une

entreprise était comme une pyramide des systèmes d'information

qui reflétait la hiérarchie de l'entreprise.

Les systèmes qui traitent les transactions

fondamentales (TPS) au fond de la pyramide, suivis par les systèmes pour

la gestion de l'information (MIS), et après les systèmes de

soutien des décisions (DSS) et se terminant par les systèmes

d'information utilisés par la direction la plus supérieure (EIS),

au sommet.

Bien que le modèle pyramidal reste utile, un certain

nombre de nouvelles technologies ont été

développées et certaines nouvelles catégories de

systèmes d'information sont apparues et ne correspondent plus aux

différentes parties du modèle pyramidal.

I.1.4.2. Composition actuelle

Dans un système d'information d'une grande entreprise,

on trouve :

· un ERP - Enterprise Resource Planning (en

français : PGI pour progiciel de gestion intégré) -

qui intègre théoriquement tous les systèmes

informatisés transactionnels dont les modalités de fonctionnement

sont désormais bien connues des informaticiens et des hommes de l'Art de

chaque métier. Les ERP permettant de soutenir le fonctionnement de

l'entreprise ;

· des systèmes appelés autres dits les

intégrés métiers, où les verticalisés qui

sont des progiciels métiers, et qui couvrent aussi bien le front office,

que le middle, puis le back-office et qui ne sont pas de conception maison,

mais ont été bâti par un éditeur

spécialisé sur un métier et dont les modes de

fonctionnement logiciels correspondent aux meilleurs pratiques

constatées à un moment donné chez les plus performant dans

leur secteur d'excellence ;

· des systèmes restants appelés

« spécifiques » (ou encore : non standards, de

conception « maison », développés sur mesure,

que l'on ne trouve pas sur le marché, ...), où l'on rencontrera

davantage d'applications dans les domaines du calcul de coûts, de la

facturation, de l'aide à la production, ou de fonctions annexes.

La proportion entre ERP et systèmes spécifiques

est très variable d'une entreprise à l'autre.

L'

urbanisation

traite de la cartographie des systèmes de l'entreprise et donc de la

manière d'organiser son système d'information pour parvenir

à le faire évoluer de manière prévisionnelle, en

accord avec la stratégie générale de l'entreprise. La

stratégie de l'entreprise est menée par la direction

générale et l'urbanisation permet de mener l'alignement du SI sur

la stratégie.

Dans les ERP, on trouve des modules couvrant différents

domaines d'activité (comme la gestion de la production, la gestion de la

relation commerciale avec la clientèle, la gestion des ressources

humaines, la comptabilité, les finances, les fusions, les

intégrations comptables d'acquisitions récentes, ...) autour

d'une base de données commune et unifiée.

Il est fréquent qu'une entreprise soit

équipée de plusieurs progiciels différents selon ses

domaines d'activité. Dans ce cas, les progiciels ne sont pas totalement

intégrés comme dans un PGI, mais interfacés entre eux

ainsi qu'avec des applications spécifiques. On trouvera par exemple des

applications de :

· CRM - Customer Relationship Management (en

français : GRC pour Gestion de la relation client) : regroupe

toutes les fonctions permettant d'intégrer les clients dans le

système d'information de l'entreprise

· XRM - eXtended

Relationship Management (en français : Gestion de la Relation

Tiers) : est un système d'information d'entreprise, imaginé

par Nelis XRM en 2005, dont les processus relationnels constituent le socle de

l'organisation de l'information.

· SCM - Supply Chain Management (en

français : GCL pour Gestion de la chaîne logistique) :

regroupe toutes les fonctions permettant d'intégrer les fournisseurs et

la logistique au système d'information de l'entreprise

· HRM - Human Resource Management (en

français : SIRH pour la

GRH)

· PDM - Product Data Management (en français la

notion qui s'en rapproche le plus :

SGDT pour Système de

gestion de données techniques) : fonctions d'aide au stockage et

à la gestion des données techniques. Surtout utilisé par

les bureaux d'études. En fait le PDM est l'évolution de la

fonction SGDT, jusqu'à de nouvelles manières de gérer le

cycle de vie des données.

· PLM - Product Life cycle Management (en

français : gestion du cycle de vie du produit). Il s'agit d'une

notion qui comprend en plus du PDM, la conception et l'aide à

l'innovation, et la fin de vie du produit, donc son recyclage).

I.2.

Système d'information Hospitalier

I.2.1.

Définition

C'est un ensemble d'informations, de leurs règles de

circulation et de traitement nécessaires à son fonctionnement

quotidien, à ses modes de gestion et d'évaluation ainsi

qu'à son processus de décision stratégique.

Le système d'information hospitalier exclut

implicitement les organisations et processus implémentés.

Le système d'information hospitalier est

inséré dans l'organisation hôpital en perpétuelle

évolution ; il est capable, selon des règles et modes

opératoires prédéfinis, d'acquérir des

données, de les évaluer, de les traiter par des outils

informatiques ou organisationnel, de distribuer des informations contenant une

forte valeur ajoutée à tous les partenaires internes ou externes

de l'établissement, collaborant à une oeuvre commune

orienté vers un but spécifique, à savoir la prise en

charge d'un patient et le rétablissement de celui -ci.

I.2.2.

Les organisations concernées

Le terme système d'information hospitalier renvoie

explicitement au système d'information interne à une organisation

de santé. Les établissements sont les suivants :

Ø Les hôpitaux

Ø Les cliniques

Cependant il est moins fréquent et probablement abusif,

de parler de système d'information hospitalier pour d'autres types

d'organisations de santé, bien que celles-ci soient également

dotées de système d'information :

ü Les centres de radiologie ;

ü Les centres d'analyses ;

ü Les centres de soins ;

ü Les cabinets médicaux.

Les utilisateurs finaux du système d'information

hospitalier sont :

· Les patients ;

· Les professionnels de santé ;

· Le personnel soignant

· Le personnel médico-technique

· Le personnel administratif

I.2.3.

Les enjeux du Système d'information Hospitalier

Le Système d'Information Hospitalier couvre l'ensemble

des informations utilisées dans un établissement de santé.

La performance d'un système d'information dépend de multiples

facteurs. Un de ceux-ci est le facteur humain. Celui-ci va percevoir plus ou

moins les enjeux d'une mise en commun d'informations vers un même

objectif : une réponse adaptée, sécurisée

à la demande de soins de la population dans un contexte

économique tourné dorénavant vers l'effet positif.

Le Système d'Information Hospitalier doit être

conçu pour faciliter l'intégration en temps réel des

informations entre l'opérationnel et le décisionnel. Le

Système d'Information Hospitalier peut regrouper plusieurs fonctions

nécessaires à la gestion des plannings, à la gestion de la

paye, la facturation, le suivi budgétaire, le relevé

d'activités médicales, la communication (internet, intranet,

protocoles, messagerie, forum, bon de commande, etc.). La tendance actuelle se

tourne vers l'extérieur de l'hôpital : le

développement de réseaux de santé, le

Dossier

médical personnel, la télémédecine.

I.2.4.

Les Objectifs d'un système d'information hospitalier

I.2.4.1. Objectifs Principaux

a) Amélioration de la Qualité des

soins

- Amélioration des communications

- Réduction des délais d'attente

- Aide à la prise de décision

b) Maîtrise des coûts

- Réduction des durées des séjours

- Réduction des tâches administratives

- Diminution du personnel

I.2.4.2. Objectifs Spécifiques

Permettre le suivi du déploiement ou l'état

d'avancement d'une politique et d'en évaluer la pertinence dans le cadre

d'une démarche qualité. La production des tableaux de bord.

La mise en place d'un Système d'Information Hospitalier

performant demande une véritable politique d'information

hospitalière menée par une direction du système

d'information. Elle doit être à long terme évolutive et

réaliste, car en informatique la mutation est permanente, il faut

concilier opportunisme et vision à long terme. Les solutions techniques

sont une chose mais le plus important est de mettre en place un réel

management.

I.2.5.

L'urbanisation du Système d'Information Hospitalier

L'urbanisation est l'évolution naturelle des

méthodologies de construction de parcs applicatifs. C'est un ensemble

d'idées et des concepts développés depuis 30 ans

dans le monde informatique. Des idées et des concepts tels que

l'analyse fonctionnelle, les processus, la formalisation des interfaces, la

définition des rôles, l'analyse des flots de données, etc.

il permet, entre autres, de décrire le système d'information

de façon complète, générique et fournit une

articulation judicieuse des couches. On peut catégoriser l'urbanisation

des systèmes d'information en plusieurs couches telles que :

- Couche métier

- Couche fonctionnelle

- Couche applicative

- Couche technique

a) Couche métier

Au niveau de description le plus général,

l'architecture métier du SIH (Système d'Information

Hospitalier) est décrite en 3 grandes séries de

processus :

- les processus métier, sous-entendu les processus de

prise en charge du patient

- les processus associés, essentiellement processus de

supervision (pilotage) et de contrepartie (financement)

- les processus support, chargés de gérer et

mettre à la disposition des processus métier les ressources

nécessaire à leurs activités. Il s'agit notamment des

processus achats, logistiques, de gestion de l'information et de la

connaissance.

b) Couche fonctionnelle

Les grands ensembles fonctionnels fréquemment

identifiés dans les SIH sont :

- Pilotage et supervision, facturation et contrepartie

- Gestion de vente

- Production clinique et médico-technique

- Gestion partagée des informations du patient

- Partage de la connaissance

- Partage des informations de vigilance

- Planification des rendez-vous

- Gestion des ressources logistiques

- Fonctions liées à l'administration de

l'information de production de soins (administration des informations du

patient, de la connaissance, vigilances, annuaires)

- Un certain nombre de fonctions et services techniques

(gestion des flux, gestion des services de sécurité, etc.)

c) Couche applicative

La couche applicative implémente dans des applications

informatiques les fonctions nécessaires à la réalisation

des activités métier. Chaque SIH particulier dispose de sa propre

carte applicative, reflétant l'état des applications

déployées dans l'établissement. Il est assez

délicat de décrire de grand type d'architecture applicative mise

en oeuvre dans les établissements de santé.

d) Couche technique

La couche technique du SIH n'est pas spécifique au

secteur de la santé, à l'exception notable des équipements

biomédicaux (

imagerie

médicale, centrales de surveillance par exemple).

Elle est composée :

ü D'un réseau local informatique (typiquement un

réseau Ethernet TCP/IP, topologie en étoile) :

· Des câbles (fils cuivrés pour les courtes

distances, fibres optiques pour les distances supérieures à 100

m.) ou de la radio (réseau

Wi-Fi, ou GPRS UMTS et 3G

pour les grandes distances)

· Des éléments actifs, dits

concentrateurs et

répartiteurs (hub et Switch)

· Des serveurs, groupés (et de plus en plus

virtualisés) dans une salle machine avec de 1 à des dizaines de

serveurs, assurant la gestion du réseau et faisant fonctionner les

applications

· Des postes de travail : des ordinateurs

individuels, type

PC (plus

rarement des Macintosh), des consoles (terminaux passifs), des terminaux

mobiles (Smartphones, tablettes tactiles, etc.)

ü Des connexions à un ou des réseaux

extérieurs

· Par le réseau

Internet

· Par ligne RTC,

Transpac,

Numeris,

notamment pour se connecter aux organismes publics comme les

Caisses

Primaires d'Assurance Maladie.

· Par des liaisons louées pour relier des sites

distants (hôpitaux multi sites par VPN, par exemple)

ü D'un système de téléphonie

complet

· Réseau téléphonique privé,

plus ou moins sophistiqué

· Connexion au réseau téléphonique

public

· Téléphonie IP

I.3.

Système de gestion de l'unité de soins

Les unités de soins dans une institution

hospitalière sont regroupées en termes de service ou

département, celles -ci constituent le coeur de l'hôpital. Voici

les différentes unités de soins qu'on retrouve dans les

hôpitaux :

ü Consultations externes, urgences

ü Services médicaux

ü Services chirurgicaux

ü Soins intensifs, réanimation

ü Rééducation, etc.

Le but de tous ces départements dans une institution de

santé est d'offrir une meilleure qualité de soins aux patients

qui y sont et de réduire les délais d'attente de résultat.

Nous allons illustrer les cas de circulation des informations

entre différentes unités de gestion de soins.

Il existe deux types de cas :

ü Cas ordinaire

ü Cas urgent

1. Arrivée du patient ordinaire

Fig.I.2 : Arrivé

patient ordinaire

2. Arrivée du patient aux urgences

Fig.I.3 : Arrivé

patient aux urgences

3. Contrôle

Fig.I.4 : Contrôle de

santé

I.4.

Présentation de la Gestion d'un Dossier Patient

I.4.1.

Le Dossier Patient

I.4.1.1. Définitions

Le dossier patient est la mémoire écrite de

toutes les informations (informations administratives, cliniques, biologiques,

diagnostiques et thérapeutiques) concernant un malade, constamment mis

à jour, et dont l'utilisation est à la fois individuelle et

collective.

I.4.1.2. Fonctions

La tenue du DP (Dossier Patient) est une partie

intégrante de l'acte de soin ainsi qu'une obligation légale. Il a

les fonctions suivantes :

1. D'aide-mémoire pour le suivi du

patient : Le DP est le résultat d'un flux

documentaire qui accompagne le patient dans son parcours de santé

(hospitalier et ambulatoire). Dans le dossier se trouve toute

l'information nécessaire de l'ensemble de la prise en charge du

patient.

2. De document médico-légal :

La tenue d'un DP permet d'établir les faits tant pour le

patient que pour le médecin. Les données du dossier peuvent

servir de preuves légales dans les affaires juridiques où la

responsabilité du patient, du médecin ou de l'institution est

engagée.

3. De facturation : La tenue de

la trajectoire du patient est indispensable au processus de la facturation des

prestations fournies au patient.

4. De communication : Le DP

permet de stocker des informations relatives au patient, les

problèmes médicaux rencontrés, les décisions

médicales prises et les résultats de ces décisions.

Tout élément mémorisé dans le dossier est un acte

potentiel de communication avec les différents partenaires du

système de santé.

I.4.1.3. Intérêt et utilisation dans

l'environnement hospitalier

Le DP présente un grand intérêt dans

l'évolution de son parcours et peut être constitué de

plusieurs points :

1. Pour noter, pour garder une trace de

:

- Tout ce qui s'est passé,

- Tout ce qui a été dit,

- Tout ce qui a été fait.

2. Pour regrouper tout ce qui est connu d'un

patient

- Documents papiers, photocopies

- Courriers

- Ordonnances

- Radiographies

- etc.

a) Utilisation dans l'environnement hospitalier

Aujourd'hui le DP a de nombreuses autres utilisations :

- C'est un outil d'évaluation de l'activité

médicale. Avec les données récoltées, il est

possible d'évaluer une pratique ou un acte de soin ;

- Il permet de classer les patients en groupes

homogènes de malades dans un objectif d'évaluation

d'activité et de tarification ;

- C'est un outil de calcul de coûts par séjour

(comptabilité analytique) ;

- C'est une source d'informations sur l'état de

santé de la population, utilisée pour effectuer de la

recherche épidémiologique ;

- C'est également un outil de recherche clinique : il

permet d'effectuer des études rétrospectives et de

générer les hypothèses à vérifier pour des

études prospectives.

Dans un milieu hospitalier, le DP est l'union des dossiers de

tous les intervenants du système de soins de l'hôpital.

A l'origine de chaque document se trouve un acte

médical, dans le sens large du terme. Il peut s'agir de l'admission

du patient, de la réalisation d'un examen, d'une consultation,

d'un transfert d'un service à l'autre, etc.

Le contenu d'un DP comprend au moins les trois volets

: dossier administratif, dossier médical et dossier infirmier.

Dossier patient

Dossier Administratif

Dossier soins infirmiers

Dossier médical

Fig.I.5 : Dossier Patient

Le dossier administratif : la

fiche d'identification du patient (données administratives et

sociales), couverture d'assurance, documents de facturation.

- Le dossier médical :

anamnèse (histoire clinique du patient), résultats d'examens

cliniques, résultats d'examens complémentaires, prescriptions

diagnostiques ou thérapeutiques, traitements, notes de suite, avis de

spécialistes, différents rapports (radiologie, pathologie,

etc.), comptes rendus opératoires, les lettres de sortie (rapport

définitif produit à la fin du traitement du patient), les fiches

d'information au patient, etc.

- Le dossier infirmier : feuilles de

surveillances (signes vitaux), notes de soins, etc.

Ces trois parties principales du DP peuvent être

créées lorsque le patient se présente à

l'hôpital en cas d'urgence (dossier

d'urgence), pour une consultation (dossier

ambulatoire) ou encore pour un séjour hospitalier

(dossier d'hospitalisation).

Tableau comparatif entre le DP et le DPI

(Dossier Patient Informatiser)

|

Caractéristique

|

DP papier

|

DPI

|

|

Intégration des données (données

multimédias)

|

+

|

+++

|

|

Stockage

|

+

|

+++

|

|

Rapidité d'accès aux informations

|

+

|

+++

|

|

Accès à distance

|

-

|

+++

|

|

Disponibilité de l'information

|

+

|

++

|

|

Lisibilité

|

+

|

++

|

|

Regroupement pour la recherche clinique

|

+

|

+++

|

|

Evaluation des soins

|

+

|

+++

|

|

Traitement des données multimédia

|

-

|

+++

|

|

Connexion à de bases de données documentaires ou

de connaissances médicales

|

-

|

+++

|

|

Sécurité de l'information

|

+

|

+++

|

|

Confidentialité

|

++

|

+

|

Tab. 2 : Tableau

comparatif entre le DP et le DPI

Légende

· N'existe pas (-)

· Peu satisfaisant (+)

· Satisfaisant (++)

· Très satisfaisant

(+++)

I.4.2.

Organisation du dossier

a) Organisation de la

consultation sur place

La consultation du dossier se fait sur rendez-vous au niveau

du service. La mention de la date de la consultation doit être

notée dans le dossier. Si la consultation se fait en présence

d'une tierce personne, la confidentialité du dossier doit être

préservée lors de sa consultation, sauf avis contraire du

patient. Un accompagnement psychologique par un médecin peut être

prévu.

a) Conservation du dossier du patient

Le dossier du patient est conservé dans des conditions

permettant son accessibilité, son intégrité et la

préservation de la confidentialité des informations qu'il

comporte.

Dans les établissements de santé privés,

les informations sont conservées dans l'établissement sous la

responsabilité d'un ou de plusieurs médecins

désignés à cet effet par le syndicat national de

médecin(SYNAMED). Dans tous les cas, le directeur de

l'établissement veille à ce que les dispositions soient prises

pour assurer la garde et la confidentialité des informations de

santé conservées dans l'établissement.

b) Durée de conservation des dossiers (toutes

pathologies)

Ø Patient majeur :

· 20 ans à compter du dernier

séjour/consultation

· 10 ans à compter du décès du

patient

Ø Patient mineur :

· âgé de moins de 8 ans : jusqu'au 28e

anniversaire du patient

· âgé de plus de 8 ans : 20 ans

· 10 ans à compter du décès du

patient

I.4.2.1. Processus

d'informatisation de la gestion des dossiers patients

L'informatisation permet d'améliorer significativement

la qualité du contenu des dossiers médicaux. Un dossier

médical informatisé est à la fois plus lisible et plus

précis qu'un dossier manuel. S'il est souvent moins exhaustif, sa

complétude est plus élevée pour les sujets traités,

en particulier lorsque sa structure externe est sous forme de questionnaires

standardisés.

Cette informatisation permet de potentialiser les

différentes fonctions du dossier traditionnel mais elle nécessite

au préalable une analyse approfondie de ces fonctions, de la structure

du langage médical et la recherche de modèles appropriés

de représentation des données et des connaissances

médicales.

I.4.2.2. La modélisation des informations

médicales

a) Comment standardiser la terminologie

médicale ?

La modélisation des données médicales

passe par une modélisation du discours médical, dont deux

étapes revêtent une importance particulière : la

définition des éléments du discours (étape de

standardisation de la terminologie) et l'organisation de ces

éléments dans un modèle approprié (étape de

structuration).

La standardisation correspond à la définition

précise des catégories sémantiques du langage

médical, à l'organisation des termes à l'intérieur

de chaque catégorie et à la définition précise de

chaque terme.

b) Comment structurer le dossier médical

?

La structuration peut être définie comme le

regroupement d'éléments isolés pour former des objets plus

complexes. C'est presque depuis qu'elle existe que la médecine a reconnu

la nécessité d'une structuration du dossier médical.

Cette structuration, nous amène à citer deux types

de dossier médical :

v Le dossier médical orienté suivant

la source

Le dossier médical actuel reste traditionnellement

orienté suivant la source (ou l'origine), c'est-à-dire que les

données obtenues à partir de l'interrogatoire

(antécédents, symptômes) et de l'examen clinique, les

examens complémentaires, les données diagnostiques,

thérapeutiques et pronostiques sont regroupées en sections

distinctes. La section diagnostique est la section la plus importante puisque

sa fonction est d'intégrer le maximum de données de façon

à déduire les décisions correctes. Les données

d'évolution sont constituées de sous-ensembles des sections

précédentes. Le risque de négliger la partie de

synthèse aux dépens de la partie analytique, en particulier lors

de la surveillance au long cours d'un patient, est ainsi

élevé.

v Le dossier médical orienté suivant

les problèmes

L'idée de base du dossier orienté suivant

les problèmes est de structurer le plan et les notes

d'évolution suivant une hiérarchie ayant comme racine la liste

des problèmes.

Le concept de problème est un concept plus large que le

concept de diagnostic puisqu'incluant toute condition nécessitant une

attention ultérieure pour le diagnostic, le traitement ou la

surveillance (un problème peut être aussi bien un symptôme

qu'un diagnostic).

Cependant, elle inclut un certain nombre de contraintes, en

partie inhérentes au modèle hiérarchique choisi, et qui en

limitent la diffusion. Pour être efficace un tel modèle

nécessite une relative indépendance des branches de l'arbre,

c'est-à-dire des données associées à chaque

problème, ce qui est rarement le cas pour des problèmes

concernant le même patient. Les données d'évolution sont

rattachées à des éléments (les problèmes)

dont la définition est instable dans le temps, fonction de

l'évolution du profil des problèmes d'un patient, mais aussi de

l'expérience du médecin ou de l'évolution des concepts

médicaux

I.4.2.3. Informatisation de la

gestion des dossiers patients

I.4.2.3.1. Définitions

ü Le DPI consiste en l'utilisation des outils

permettant à tout usager autorisé, d'enregistrer, de retrouver,

de consulter et d'exploiter des données relatives au patient. A cette

base s'ajoute de cas en cas d'autres informations telles que les

résultats d'analyses de laboratoires, des résultats d'examens

radiologiques, des prescriptions médicamenteuses, etc.

ü Le dossier patient informatisé est une des

composantes d'un système d'information en réseaux.

I.4.2.3.2. Modèles et

procédures

De nos jours, il n'existe pas de modèle parfait

répondant en même temps à tous les besoins d'une

institution donnée. Cependant, il existe plusieurs modèles de

DPI :

· Le DPI de documents non structurés,

· Le DPI de documents structurés,

· Le DPI semi-structuré (tous les documents ne

sont pas structurés),

· Le DPI qui suit un modèle mixte (les mêmes

dossiers existent sous forme structurée et non structurée)

Dans le cas de notre travail, nous allons nous concentrer sur

le DPI de documents structurés car il permet de représenter

explicitement l'information et de la manipuler. Ce modèle

s'intéresse aux propriétés structurales et

comportementales des données, des informations et des connaissances.

C'est à dire que les données de laboratoires par exemple,

n'existent pas en tant que chiffres sur une feuille mais en tant que valeur

ayant un sens dont on pourra spécifiquement demander l'évolution

dans le temps.

I.4.2.3.3. Importance et avantage

de l'informatisation de la gestion des dossiers patients

Les raisons d'informatiser le DP sont multiples. Le DPI est

considéré comme une ressource importante à

l'activité de soins, à la gestion des problèmes dans le

domaine de la santé ainsi qu'à l'extension des connaissances

médicales. L'informatisation du DP permet de stocker dans un volume

réduit des quantités considérables d'informations, y

compris des données multimédias.

Parallèlement à la quantité,

l'informatisation permet d'améliorer la qualité du contenu de

dossier. Le DPI est plus lisible que le DP sous forme papier et l'accès

aux informations recherchées est plus rapide. Avec le DPI, le partage

des informations entre partenaires de soins se fait plus facilement aussi bien

à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôpital.

Cela implique une meilleure continuité de soins et une diminution des

coûts de la prise en charge globale du patient en évitant la

répétition des examens. Les DPI facilitent le regroupement des

données pour pouvoir effectuer différents types de recherches

(statistiques, épidémiologiques, cliniques) ainsi qu'une

évaluation des soins.

Un DPI peut être connecté à des bases de

données documentaires (recherche des références

bibliographiques) et/ou à des bases de connaissances (informations

pour la prise de décision). Les dossiers informatisés

sont mieux protégés et les moyens techniques se mettent

en place pour assurer la confidentialité des données. Les

avantages offerts par le DPI vont ainsi au-delà de celles du DP papier,

tel que :

v Gain de temps (absence de saisies redondantes et

automatisations des ordonnances...)

v Faciliter la continuité des soins

v Amélioration de la qualité des dossiers

(lecture aisée, contrôles à la saisie...)

v Facilité de contenir des annexes (Documents patients)

dans un dossier patient

v Pas de perte du dossier qui est consultable sur les 24 h

dans tous les bureaux

v Sécurisation de la prescription

médicamenteuse

v Partage info possible au sein d'un centre ou de la

région

v Meilleur suivi des complications y compris à long

terme

v Evaluation interne et rapports d'activités (tableaux

de bords d'indicateurs automatisés) et évaluation externe

favorisée

v Études épidémiologiques

I.4.3.

Conclusion

Dans ce chapitre, on a parlé de tous les concepts

théoriques liés au système d'information

général, de système d'information hospitalier qui est un

cas particulier du SI, de système de gestion des unités de soins,

du dossier patient d'une manière général, de

différentes éléments constitutif, son organisation, de

processus d'informatisation de la dite dossier et les enjeux auxquels ils

doivent faire face dans le mécanisme de prise en charge du patient.

Ceci nous amène à aborder le concept de base de

données qui fera l'objet du second chapitre de notre travail.

CHAPITRE II. LES BASE DE DONNEES [2] [8] [12]

II.1.

Introduction

Les Bases de Données occupent aujourd'hui une place de

plus en plus importante dans les systèmes informatiques. Les

Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) remplacent

les anciennes organisations où les données, regroupées

en fichiers, restaient liées à une application

particulière. Ils assurent le partage, la cohérence, la

sécurité d'informations qui, de plus en plus, constituent le

coeur de l'entreprise. Des premiers modèles hiérarchiques et

réseaux au modèle relationnel, du mainframe au micro, du

centralisé au réparti, les ambitions des SGBD augmentent

d'année en année.

II.1.1. Définition

Une Base de Données (son abréviation est BD, en

anglais DB, DataBase) est un ensemble structuré de données

archivées dans des mémoires accessibles à l'ordinateur

pour satisfaire un ou plusieurs utilisateurs simultanément en un temps

opportun et qui répond aux trois critères suivants :

l'exhaustivité, la non-redondance et la

structure.

ü L'exhaustivité implique la

présence dans la base de données, de tous les renseignements qui

ont trait aux applications en question.

ü La non - redondance implique la

présence d'un renseignement donné une fois et une seule.

ü La structure implique l'adaptation du

mode de stockage des renseignements aux traitements qui les exploiteront et les

mettrons à jour, ainsi qu'au coût de stockage dans

l'ordinateur.

II.2.

Différents modèles de base de données

II.2.1. Modèle Hiérarchique

Les données sont représentées sous forme

d'une structure arborescente d'enregistrements. Cette structure est

conçue avec des pointeurs et détermine le chemin d'accès

aux données.

Chaque noeud de l'arbre correspond à une classe

d'entités du monde réel et les chemins entre les noeuds

représentent les liens existant entre les objets.

Les données sont donc classées

hiérarchiquement selon un graphe arborescent descendant où on a

un segment racine unique, des segments internes et des segments feuilles. Le

niveau d'un segment caractérise sa distance à la racine.

Fig.II.1: Modèle

Hiérarchique

II.2.2. Modèle Réseau

La structure des données peut être

visualisée sous la forme d'un graphe quelconque. Comme pour le

modèle hiérarchique, la structure est conçue avec des

pointeurs et détermine le chemin d'accès aux données.

Toutefois la structure n'est plus forcément arborescente dans le sens

descendant.

Fig.II.2: Modèle

Réseau

II.2.3. Modèle Relationnel

II est fondé sur la théorie mathématique

des relations (Union, Différence, Produit cartésien, ...). Il

conduit à une représentation très simple des

données sous forme de tables constituées de lignes et de

colonnes. II n'y a plus de pointeurs qui figeaient la structure de la base.

Fig.II.3: Modèle

Relationnel

II.2.4. Modèle Objet

Les données sont représentées sous forme

d'objets au sens donné par les langages orientés objet : pour

simplifier, les données (au sens habituel) sont enregistrées avec

les procédures et fonctions qui permettent de les manipuler.

L'organisation des données est faite sous forme d'instances de classes

hiérarchisées qui possèdent leurs propres méthodes

d'exploitation. Les champs sont des instances de ces classes.

Fig.II.4: Modèle Objet

II.3.

Modélisation d'une base de Données

La modélisation est la démarche qui consiste

à produire des modèles, soit pour décrire un

système existant (analyse), soit pour élaborer un nouveau

système (conception) à partir des perceptions du monde

réel.

II.3.1. Modèle

ü Un modèle est une représentation

partielle de la réalité.

ü Abstraction de ce qui est intéressant pour un

contexte donné, Vue subjective et simplifiée d'un

système.

Le modèle nous facilite la compréhension, la

communication et voire simuler le fonctionnement d'un système.

Pourquoi il est important de modéliser une

base de données ?

Il est bien connu qu'avant d'entreprendre la

réalisation informatique d'un problème, il est nécessaire

de réfléchir aux tenants et aboutissants du système

à réaliser. Il s'agit de passer du monde réel, complexe et

confus au monde informatique où les structures et les

propriétés des objets doivent être identifiées.

Cette tâche classique est essentielle dans la conception du schéma

d'une base de données.

II.3.2. Méthode de modélisation d'une base de

données

Nous allons utiliser la méthode Merise qui est une

Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique par les

Sous-ensembles ou pour les Systèmes d'Entreprise.

Cette méthode présente comme avantage

indéniable de permettre une définition claire et précise

de l'ensemble du

Système et d'en définir correctement le

périmètre.

II.3.2.1. Modèle entité Association

Le modèle E-A (ou E-R [Entity-Relationship] en anglais)

permet la modélisation conceptuelle des données. Il correspond au

niveau conceptuel de la méthode MERISE (méthode d'analyse

informatique), le MCD (Modèle Conceptuel de Données). La

conception E-A est issue des travaux de Chen, (Chen, "The entity-Relation sheep

Model - Towards a UnifiedView of Data", "ACM Transactions on Database systems",

mars-1976, n°.1) et se fonde sur deux concepts principaux et un

troisième sous-jacent : l'entité, l'association et l'attribut ou

propriété.

a) Entité

Une Entité est une représentation d'un

objet du monde réel (concret ou abstrait), perçu par le

concepteur comme ayant une existence propre, et à propos duquel on peut

enregistrer des informations, car n'ayant que des caractéristiques

comparables.

PATIENT

MEDECIN

Une entité existe indépendamment du fait qu'elle

puisse être liée à d'autres entités de la base de

données. Par exemple, dans un hôpital, on a l'entité

médecin, patient, etc. ...

Fig.II.5: Entité

b) Association

Une association est une représentation d'un lien entre

plusieurs entités, lien où chaque entité liée joue

un rôle déterminé. Si l'association lie deux (ou plusieurs)

entités du même type, elle est dite "cyclique" et, dans ce cas, la

spécification du rôle de chaque entité est indispensable

pour supprimer les ambiguïtés possibles.

Dans notre cas, l'association consulter met en relation

l'entité médecin et patient.

PATIENT

MEDECIN

Consulter

Fig.II.6: Association

c) Attribut

Un attribut est une propriété d'une

entité ou d'une association.

Un identifiant est un attribut sans doublons c'est

-à-dire qui ne prend pas deux fois la même valeur.

Remarque :

ü Un attribut est atomique, c'est à dire qu'il ne

peut prendre qu'une seule valeur pour une occurrence.

ü Un attribut est élémentaire, c'est

à dire qu'il ne peut être exprimé par (ou

dérivé) d'autres attributs.

ü Un attribut qui identifie de façon unique une

occurrence est appelé attribut clé.

Consulter

MEDECIN

Id_med

Nom_med

Postnom_med

Sexe_med

Spécialité

PATIENT

Id_pat

Nom_pat

Prenom_pat

Sexe_pat

Fig.II.7: Attribut

d) Cardinalité

Les cardinalités permettent de caractériser le

lien qui existe entre une entité et la relation à laquelle elle

est reliée. La cardinalité d'une relation est composée

d'un couple comportant une borne maximale et une borne minimale, intervalle

dans lequel la cardinalité d'une entité peut prendre sa

valeur :

ü la borne minimale (généralement 0 ou 1)

décrit le nombre minimum de fois qu'une entité peut participer

à une relation

ü la borne maximale (généralement 1 ou n)

décrit le nombre maximum de fois qu'une entité peut participer

à une relation

(0, n)

(1, n)

Consulter

Date

MEDECIN

Id_med

Nom_med

Postnom_med

Sexe_med

Spécialité

PATIENT

Id_pat

Nom_pat

Prenom_pat

Sexe_pat

Fig.II.8: Cardinalité

II.3.2.2. Modèle Logique de Données

(MLD)

Le Modèle Logique de Données (MLD) est la suite

du processus Merise. Son but est de nous rapprocher au plus près du

modèle physique. Pour cela, nous partons du modèle Conceptuel de

Données et nous lui enlevons les relations, mais pas n'importe comment,

il faut en effet respecter certaines règles.

Règle 1 :

Toute entité devient une table dans laquelle les

attributs deviennent des colonnes. L'identifiant de l'entité constitue

alors la clé primaire de la table.

Exemple: Médecin

(id_med,nom_med,postnom_med,sexe_med,....)

Règle 2:

Dans le cas de deux entités reliées par une

association de type 1 : n, on ajoute une clé

étrangère dans la table côté 0, 1 ou 1, 1, vers la

clé primaire de la table côté 0, n ou 1, n. les attributs

de l'association glissent vers la table côte 0, 1 ou 1, 1. Et si la

cardinalité est 1, 1 alors la clé étrangère ne peut

recevoir de valeur NULL (autrement dit, vide interdit).

Exemple :

Voici un modèle conceptuel de départ :

Elever

Mères

Numero_mère

Nom_mère

Prénom_mère

Enfants

Numero_enfant

Nom_enfant

Prénom_enfant

(1, n)

(1, 1)

Fig.II.9: Règles 2 MCD

Voici le Modèle Logique des Données

découlant du Modèle conceptuel précédent :

Mères

Numero_mère

Nom_mère

Prénom_mère

Enfants

Numero_enfant

Nom_enfant

Prénom_enfant

#Numero_mère

Règles 3 :

Fig.II.10: Règles 2 MLD

Dans le cas de deux entités reliées par une

association de type 1 : 1, on ajoute, aux deux tables, une clé

étrangère vers la clé primaire de l'autre. Afin d'assurer

la cardinalité maximale de 1, on ajoute une contrainte d'unicité

sur chacune de ces clés étrangères (la colonne

correspondante ne peut prendre que des valeurs distinctes). Les attributs de

l'association sont alors repartis vers l'une des deux tables. Et si la

cardinalité est 1, 1 alors la clé étrangère

concernée ne peut recevoir la valeur NULL (autrement dit, vide

interdit).

Cette alternative est sans doute préférable, car

plus évolutive (si le type 1 :1 est un jour converti en un autre

type).

Remarque :

D'autres techniques sont parfois proposées pour la

règle 3 (fusionner les tables, utiliser une clé primaire

identique) mais en pratique elles ne sont pas exploitables dans le cas

général

Règle 4 :

Une association entre deux entités de type n : m

est traduite par une table supplémentaire (parfois appelée table

de jointure) dont la clé primaire est composée de deux

clés étrangères vers les clés primaires des deux

tables en association. Les attributs de l'association deviennent des colonnes

de cette table.

Illustration :

Comme dans notre exemple précedent, l'association

consulter qui relie deux entités dont médecin et patient qui

sont de cardinalité père - père, l'association consulter

devient une table avec comme clé primaire la concatenation de la

clé de l'entité médecin et patient.

ü Médecin

(id_med,Nom_med,postnom_med,...)

ü Consulter (#id_med,#id_pat,date)

ü Patient (Id_pat,Nom_pat,Prenom_pat,..)

Règle 5:

Une association non binaire est traduite par une table

supplémentaire dont la clé primaire est composée d'autant

de clés étrangères que d'entités. Les attributs de

l'association deviennent des colonnes de cette table.

II.3.2.3. Modèle Physique de Données

(MPD)

Le modèle physique des données (MPD) est la

traduction du modèle logique des données (MLD) dans une structure

de données spécifique au système de gestion de bases de

données (SGBD) utilisé.

Le MPD est donc représenté par des tables

définies au niveau du système de gestion de bases de

données. C'est donc au niveau du MPD que nous quittons la

méthode générale de création d'un MCD et de sa

transformation en MLD, pour nous tourner vers la manipulation d'un SGBD

spécifique.

Passage du MLD au MPD

Le passage MLD vers MPD se fait par les étapes

suivantes :

- Implémentation physique de chaque table du MLD dans

le SGBD utilisé

- Pour chaque table, indiquer au SGBD quel(s) champ(s)

constitue(nt) la clé primaire

- Pour chaque table, indiquer au SGBD la (les) clé(s)

étrangère(s) et la (les) clé(s) primaire(s)

correspondant(s).

Pour ce faire, la plupart des SGBD actuellement sur le

marché nous offrent deux possibilités :

1) L'utilisation d'une ou de plusieurs interfaces graphiques,

qui nous aident dans la création des tables physiques, dans la

définition des clés primaires et dans la définition des

relations.

2) L'utilisation des commandes spéciales, faisant

partie d'un langage de définition de données (SQL).

II.4.Système de Gestion de Base de Données

(SGBD)

II.4.1. Définition

Un SGBD est un logiciel qui prend en charge la structuration,

le stockage, la mise à jour et la maintenance d'une base de

données. Il est l'unique interface entre les informaticiens et

les données (définition des schémas, programmation des

applications), ainsi qu'entre les utilisateurs et les données

(consultation et mise à jour).

II.4.2. Objectif principal

L'objectif principal d'un SGBD est d'assurer

l'indépendance des programmes aux données, c'est-à-dire la

possibilité de modifier les schémas conceptuels et interne des

données sans modifier les programmes d'applications, et donc, le

schéma externe vu par ces programmes.

II.4.2.1.Objectif spécifiques

Les objectifs spécifiques sont :

ü Indépendance physique des

données

Le changement des modalités de stockage de

l'information (optimisation, réorganisation, segmentation, etc.)

n'implique pas de changements des programmes.

ü Indépendance logique des

données

L'évolution de la structure d'une partie des

données n'influe pas sur l'ensemble des données.

ü Manipulation des données par des

non-informaticiens

L'utilisateurn'apasàsavoircommentl'informationeststockéeetcalculéeparlamachine,

mais juste à pouvoir la rechercher et la mettre à jour à

travers des IHM [Interface Homme Machine] ou des langages assertionnels

simples.

ü Administration facilitée des

données

Le SGBD fournit un ensemble d'outils (dictionnaire de

données, audit, tunning, statistiques, etc.) pour améliorer les

performances et optimiser les stockages.

ü Optimisation de l'accès aux

données

Les temps de réponse et de débits globaux sont

optimisés en fonctions des questions posées à la BD.

ü Contrôle de cohérence

(intégrité sémantique) des données

Le SGBD doit assurer à tout instant que les

données respectent les règles d'intégrité qui leurs

sont imposées.

ü Partage des données

Les données sont simultanément consultables et

modifiables.

ü Sécurité des

données

La confidentialité des données est

assurée par des systèmes d'authentification, de droits

d'accès, décryptage des mots de passe, etc.

ü Sûreté des

données

La persistance des données, même en cas de panne,

est assurée, grâce typiquement à des sauvegardes et des

journaux qui gardent une trace persistante des opérations

effectuées.

II.4.3. Fonctions des

Le SGBD sert donc d'interface entre les programmes

d'application et les fichiers de données physiques ; il libère

donc les programmeurs et les utilisateurs de la nécessité de

comprendre où et comment les données sont stockées.

Un SGBD doit garantir :

· la cohérence des données :

le SGBD doit permettre la définition des contraintes

d'intégrité au sein de la base de données,

· la concurrence des accès : lorsque

plusieurs utilisateurs désirent accéder en même temps aux

mêmes données ; le SGBD doit gérer cette concurrence

d'accès en ordonnançant les demandes,

· la confidentialité des données

: le SGBD doit permettre le contrôle des accès lors de la

création, la modification, la consultation et la suppression des

données ; ce contrôle est réalisé par l'utilisation

de mots de passe ou par le cryptage des données,

· la sécurité des données

: le SGBD doit assurer la sécurité des données

contre les incidents matériels ou logiciels.

Enfin, le SGBD doit également assurer le suivi

des opérations en fournissant d'une part des statistiques sur

les utilisations de la base et, d'autre part, des services de gestion.

Ce constat montre qu'il est nécessaire d'identifier

différents niveaux de modèles pour une base de données.

II.4.4. Illustration de SGBD

Il existe de nombreux systèmes de gestion de bases de

données, en voici une liste non exhaustive :

a) PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de

données relationnelle et objet (SGBDRO). C'est un outil libre disponible

selon les termes d'une licence de type BSD (Berkeley Software Distribution

License).

Ce système est concurrent d'autres systèmes de

gestion de base de données, qu'ils soient libres ou

propriétaires. Comme les projets libres Apache et Linux, PostgreSQL

n'est pas contrôlé par une seule entreprise, mais est fondé

sur une communauté mondiale de développeurs et d'entreprises.

b) MySQL

MySQL est un système de gestion de bases de

données relationnelles (SGBDR). Il est distribué sous une double

licence GPU (General Public License) et propriétaire. Il fait partie des

logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au

monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des

professionnels.

MySQL est un serveur de bases de données relationnelles

SQL (Structured Query Language) développé dans un souci de

performances élevées en lecture, ce qui signifie qu'il est

davantage orienté vers le service de données déjà

en place que vers celui de mises à jour fréquentes et fortement

sécurisées. Il est multi-utilisateur.

c) Oracle

Oracle DataBase est un système de gestion de base de

données relationnelle (SGBDR) qui depuis l'introduction du support du

modèle objet dans sa version 8 peut être aussi qualifié de

système de gestion de base de données relationnel-objet (SGBDRO).

Fourni par Oracle Corporation, il a été développé

par Larry Ellison, accompagné d'autres personnes telles que Bob Miner et

Ed Oates.

d) Microsoft SQLSERVER

Microsoft SQL Server est un

système de gestion de base de données (abrégé en

SGBD) incorporant entre autres un SGBDR (SGBD relationnel »)

développé et commercialisé par la société

Microsoft. Il ne fonctionne que sous les OS Windows.

En fait MS SQL Server est une suite composée de cinq

services principaux :

· Le moteur relationnel (OLTP) appelé SQL

Server ;

· Le moteur décisionnel (OLAP) appelé

SSAS (SQL Server Analysis Services) incluant un

moteur de stockage pour les cubes, des algorithmes de forage (data

mining) et différents outils de BI (Business

Intelligence) ;

· Un ETL (Extract Transform and Load) appelé

SSIS (SQL Server Integration Services) destiné à

la mise en place de logiques de flux de données, notamment pour

alimenter des entrepôts de données (data warehouse) ;

· Un outil de génération d'état

appelé SSRS (SQL Server Reporting Services) permettant

de produire des rapports sous différentes formes et exploitant les

ressources du moteur décisionnel (bases "resport Server...") à la

fois pour y stocker les rapports mais aussi y cacher les données de ces

derniers afin de faire du "warmup" ;

· Un système de planification de travaux et de

gestion d'alerte appelé Agent SQL qui utilise lui aussi

les services du moteur SQL (base msdb).

e) Sybase

Sybase est un éditeur de logiciels

fondé en 1984. Sybase fournit des solutions d'infrastructure

d'entreprise, des solutions de mobilités de logiciel pour la gestion de

l'information, pour le développement, et pour l'intégration.

II.5.

Le langage SQL (Structured Query Language)

Le modèle relationnel a été

inventé par E.F. Codd (Directeur de recherche du centre IBM de San

José) en 1970, suite à quoi de nombreux langages ont fait leur

apparition :

v IBM Sequel (Structured English Query Language) en 1977

v IBM Sequel/2

v IBM System/R

v IBM DB2

Ce sont ces langages qui ont donné naissance au

standard SQL, normalisé en 1986 par l'ANSI pour donner SQL/86. Puis en

1989 la version SQL/89 a été approuvée. La norme SQL/92 a

désormais pour nom SQL 2.

SQL est à la fois :

- Langage de définition de

Données

SQL

est un langage de définition de données (LDD),

c'est-à-dire qu'il permet de créer des tables dans une base de

données relationnelle, ainsi que d'en modifier ou en supprimer.

- Langage de manipulation de

données

SQL est un langage de manipulation de données

(LMD), cela signifie qu'il permet de sélectionner,

insérer, modifier ou supprimer des données dans une table d'une

base de données relationnelle.

- Langage de protections

d'accès

Il est possible avec SQL de définir des permissions au

niveau des utilisateurs d'une base de données. On parle de

DCL (Data Control Language).

II.6. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abordé les concepts

théoriques sur les bases de données et système de gestion

de base de données (SGBD), tout en précisant la force d'une base

de données dans une organisation. Ceci nous a conduire à la

réalisation d'une application de gestion de dossier patient qui est

l'objet de notre prochain chapitre en précisant toutes les étapes

de l'analyse au développement du nouveau système.

CHAPITRE III. MODELISATION ET IMPLEMENTATION DU SYSTEME

[1][2][3][4][5][6][7]

III.1. Présentation des

CUK

a. Historique

C'est en 1957 que furent inaugurées les Cliniques

Universitaires de Kinshasa, pour les services curatifs médicaux du

personnel de l'Office de Transport du Congo (OTRACO, aujourd'hui ONATRA).

Vers 1958, une convention du Conseil d'administration confie

l'Institution à l'Université de Louvanium, actuellement

Université de Kinshasa (UNIKIN), spécialement gérée

par la Faculté de Médecine.

b. Situation Géographique

Situées sur le Mont - Amba, site universitaire, dans la

Commune de Lemba, les Cliniques Universitaires de Kinshasa occupent une

superficie de 27.110 m2. Deux voies d'accès y sont possibles :

l'avenue de l'Université et l'avenue de la Foire, au niveau du Rond-

Point Ngaba.

c. Structure et Organisation des

C.U.K

1. Structure

Actuellement, les Cliniques Universitaires de Kinshasa sont

dirigées par un Comité directeur : pour orientation et

coordination dans toutes les activités médico -

administratives.

Ce Comité est composé de :

· Médecin Directeur ;

· Médecin Directeur Adjoint ;

· Directeur Financier ;

· Directeur Administratif ;

· Directeur de Nursing ;

· Directeur de Pharmacie ;

· Directeur Technique.

2. Organisation

Les membres du Comité Directeur qui dirigent les

Cliniques Universitaires de Kinshasa sont nommés par le Recteur de

l'Université de Kinshasa.

Le Médecin Directeur qui préside le

Comité Directeur est aussi Vice - Doyen de la Faculté de

Médecine chargé des CUK. La gestion y est collégiale, sans

interférence sur l'autonomie de chaque Département médico

- technique.

3. Mission assignée aux

C.U.K

C'est une Institution médicale à

caractère social et éducatif.

Les Cliniques Universitaires de Kinshasa sont une entreprise,

elles ont une mission bien définie :

ü dispenser les soins dans le cadre de la santé

publique ;

ü les enseignements universitaires, supérieurs et

professionnels ;

ü cadre professionnel et de recyclage des stagiaires en

médecine ou autres professions de santé publique.

B.SECRET. DE DIR

B.INFORMATIQUE

B.STATISTIQUES

B.PLANIFICAT°

B.FINANCIER