|

Centre Universitaire Laboratoire Interuniversitaire

de Formation des Enseignants de Sciences de l'Education

& des Formateurs et de la Communication

Mémoire de stage professionnel

MASTER 1 mention Éducation, Formation,

Communication,

spécialité ingénierie de l'intervention

en milieu socio-éducatif

(IIMSE 1)

Comprendre l'élève en grande

difficulté scolaire, une observation et analyse du dispositif RASED

(réseau d'aide spécialisée aux élèves en

difficulté) de l'école élémentaire Koechlin de

Mulhouse

Par Holly Figaro MANY

Sous la direction de M. Loïc CHALMEL 10 juin 2015

1

Attestation d'authenticité

Ce document rempli et signé par l'étudiant

doit être inséré dans tous les

mémoires

après la page de garde.

Je, soussigné : (nom et prénom) MANY Holly .

Etudiant(e) de : (formation et année)...Master 1 science

de l'éducation

Etablissement : Université de Haute Alsace .

Certifie que le texte soumis ne comporte aucun passage ou

schéma copié sans qu'il soit fait explicitement

référence aux sources selon les normes de citation

universitaires.

Fait à ...Mulhouse le 05/06/2015

Signature de l'étudiant(e).

Tout plagiat réalisé par un étudiant

constitue une fraude au sens du décret du 13 juillet 1992 relatif

à la procédure disciplinaire dans les EPCSCP. La fraude par

plagiat relève de la compétence de la section de discipline de

l'Université. En général la sanction infligée aux

étudiants qui fraudent par plagiat s'élève à un an

d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur.

Tout passage ou schéma copié sans qu'il soit

fait explicitement référence aux sources, selon les normes de

citation universitaires, sera considéré par le jury ou le

correcteur comme plagié.

2

Remerciements

Je tiens à remercier et à exprimer toute ma

gratitude à toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ce

projet. Je pense à également à mon directeur de

mémoire M. CHALMEL Loïc pour son soutien, ma tutrice de stage Mme

Cathy FEGER, enseignante spécialisée aux aides

pédagogiques du RASED, pour sa patience, son écoute et son

dévouement. Je remercie toute l'équipe du RASED et le directeur

M. Grégory FUCHS de l'école élémentaire Koechlin de

m'avoir accueilli et soutenu durant toute la période de mon stage et

tous les professionnels qui m'ont accordé de leur temps pour

réaliser des entretiens. Pour conclure, je suis reconnaissant du soutien

que m'ont apporté tous mes amis et personnes proches,

particulièrement ma chère et tendre épouse, Jessica

MANY.

3

Résumé

Mots clés : Difficulté scolaire, échec

scolaire, aide spécialisée, rééducation scolaire,

pédagogie, grande difficulté, élèves en

difficulté.

Key words : Academic difficulty, school failure, specialized

aid, school reahabilitation, pedagogy, major academic diffciulty, pupils

dealing with academic difficulty.

Ce mémoire de stage aborde le sujet de la

difficulté scolaire dans le premier degré. A travers cette

étude nous nous livrons à l'observation et l'analyse du

dispositif RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux

Elèves en Difficulté) afin de pouvoir comprendre

l'élève en échec scolaire, l'environnement dans lequel il

évolue et les ressources mises à sa disposition lui permettant de

surmonter ses difficultés. Ainsi, nous étudierons

également, les pratiques pédagogiques et éducatives des

professionnels du dispositif d'aide et leur rapport avec les

élèves en difficulté afin de pouvoir discerner les

représentations que ces derniers ont des enfants en souffrance scolaire.

Pour pouvoir vérifier ou valider certaines hypothèses nous ferons

appel à des paradigmes scientifiques et des outils

méthodologiques utilisés en sciences humaines comme des

entretiens directifs.

This end-of-course thesis deals with academic difficulties

that encounter pupils at primary school. The developement of our thesis is

based on observations and analysis of RASED (Réseau d'Aides

Spécialisées aux Elèves en Difficulté) which is a

primary school program that helps pupils to overcome their difficulties at

school. Our approach will somehow help us to understand the pupil who deals

with difficulties and failures at school. In our thesis, we will try to take in

account the environnement where they develop and the ressources that can be

provided for their sake. We will be able to study the teaching methods that

specialised instructors apply for those pupils. This will allow us to depict

their representations about those children who suffer from school. As to assume

or confirm some of our assumptions, we will appeal scientific paradims and

tools such as structured interviews, that is used commonly in human

sciences.

4

Liste des sigles et abréviations

RASED : Réseau d'Aides

Spécialisées aux Elèves en Difficulté

PPRE : Programme Personnalisé de

Réussite Educative

CMPP: Centre Médico Psycho

Pédagogique

CMSP: Centre d'Action Médico-Sociale

Précoce

PIJ: Psychiatrie Infanto-Juvénile

CAPA-SH : Certificat d'aptitude

professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements

adaptés et la scolarisation des élèves en

situation de handicap.

Option E : Aides spécialisées

à dominante pédagogique

Option G : Aides spécialisées

à dominante rééducative

CP : Cours préparatoire

CE : Cours élémentaire

CM : Cours moyen

MDPH : Maison Départementale des

Personnes Handicapées

SESSAD: Service d'éducation

spéciale et de soin à domicile

PAI : Projet d'Accueil

Individualisé

PAS : Projet d'Aide

Spécialisée

PPS : Projet Personnalisé de

Scolarisation

CLIN : Classe d'Initiation

CLIS : Classe pour L'Inclusion Scolaire

IME : Instituts

Médico-Éducatifs

EM : Ecole Maternelle (de la PS à la

GS)

EE : Ecole Élémentaire (du CP

au CM2)

EP : Ecole Primaire (regroupant dans un

même établissement les classes maternelles et

élémentaires, de la PS au CM2)

AEMO : Aide Educative En Milieu Ouvert

DEPS : Diplôme d'Etat de Psychologie

Scolaire

5

Table des matières

|

I. Introduction et questionnement de terrain

|

7

|

|

II. Présentation du dispositif RASED

12

|

|

|

2.1 Description et analyse du dispositif RASED

|

..12

|

|

2.1.1 Comment un élève peut-il

bénéficier de l'aide du RASED

|

13

|

|

2.1.2 Analyse de l'organisation structurelle du RASED selon le

modèle de

|

|

|

Mintzberg

|

.15

|

|

2.1.3 Le RASED dans le modèle de Mintzberg

|

..20

|

|

2.1.4 Les dysfonctionnements du RASED de Koechlin-Cour de

Lorraine

|

.21

|

|

2.2 L'environnement

23

|

|

|

III. Présentation et analyse des

activités du RASED

|

24

|

|

3.1 Objectif et missions

|

24

|

|

3.2 Un exemple concret de terrain : La classe de la maitresse X

|

. .25

|

|

3.2.1 Le RASED de Koechlin- Cour de Lorraine et la

difficulté scolaire

|

.26

|

|

3.3 L'aide spécialisée à dominante

pédagogique

|

27

|

|

3.3.1 Le travail de l'enseignante spécialisée

à dominante pédagogique (maitresse E)

|

29

|

|

3.3.2 Les pratiques pédagogiques

|

.30

|

|

3.3.3 L'aide spécialisée pédagogique sur le

plan systémique

|

33

|

|

3.4 L'aide spécialisée à dominante

rééducative

|

.34

|

|

3.5 L'aide spécialisée à dominante

psychologique

|

36

|

|

3.6 Un état des lieux du RASED

|

37

|

|

3.7 Une modélisation des actions éducatives du

RASED

|

39

|

3.7.1 Une définition du principe des 4 étais

éducatifs ..43

3.7.2 Les étais éducatifs dans l'aide

spécialisée à dominante pédagogique RASED) 44

IV. Evaluation du stage, analyse

enquête de terrain et hypothèses .47

6

4.1 Evaluation du stage .47

4.2 Analyse enquête de terrain .47

4.2.1 Méthodologie et

résultats..............................................................................48

4.3

Hypothèses................................................................................................52

4.4

Conclusion...................................................................................................53

Bibliographie et webographie .54

Annexe . ...56

7

1. Introduction et questionnement de terrain

Ce rapport de stage est dans le sillage de mon mémoire

de stage de laboratoire, dont la thématique traitait de la

problématique des jeunes en échec scolaire dans le second

degré et de la pédagogie appropriée pouvant les aider

à pallier les difficultés rencontrées au cours de leur

apprentissage. Dans ce travail de mémoire qui a été

précédemment réalisé, nous avons pu suivre le

parcours d'un élève en situation d'échec scolaire et

comprendre surtout les différents facteurs contribuant à son

échec. Ainsi, il est important de nous rappeler que l'échec

scolaire se définit, selon les spécialistes de l'Education, comme

étant un abandon du système scolaire. Cet abandon, comme on vient

de la stipuler, ne se produit pas de manière systématique. Le

jeune, qui décide de sortir du système scolaire ne le fait pas du

jour au lendemain sans aucun motif ou raison particulière.

Nous avons pu constater dans la littérature que l'acte

d'abandon de l'institution scolaire par un jeune, est

généralement précédé de signes indicateurs

comme l'absentéisme, le décrochage, des comportements

déviants ou agressifs, qui reflètent en quelque sorte le malaise

ressenti durant le processus d'apprentissage. Notre réflexion sur ce

sujet nous a emmené à nous poser plusieurs questions :

Existe-il un moyen pour juguler la pandémie de l'échec

scolaire ? Quelle méthode ou quelle pédagogie doit être

mise en place pour rendre plus attrayant l'apprentissage aux

élèves du secondaire en difficulté et favoriser la

résilience scolaire ?

Un récent rapport du ministère de

l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement

supérieur et de la recherche (Rapport no 2013-095-novembre 2013)

confirme que le nombre de décrocheurs actifs en France

s'élève à près 140.000 jeunes par an. En 2012, on a

recensé en Alsace 4699 jeunes (2957 dans le Bas -Rhin et 1742 dans le

Haut -Rhin) qui ont quitté le système scolaire. Parmi eux, on

comptabilise 683, soit près de 19% de cette population,

âgée de 16 à 25 ans qui sont injoignables, dont on a perdu

de vue1. Une récente étude de l'Insee montre qu'un

décrocheur coûterait 30.000 euros par an à

l'état2. En se basant sur les chiffres

précédents, nous pouvons en déduire qu'en 2012,

1

http://www.region.alsace/sites/default/files/fichiers/actualite/planregionalpourdesexperiment

ations dactions.pdf

2

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs

ffc/FPORSOC13a VE1 educ.pdf (Institut national de la statistique et des

études économiques)

8

seulement pour le département du Haut Rhin, le nombre

de jeunes ayant quitté le système scolaire aurait couté

à notre région la modique somme de 52.260.000 euros !

En outre, nous constatons qu'il ne manque pas de dispositifs

d'aides, soit en primaire ou au secondaire pour les élèves qui

sont en difficulté. Le rapport du Ministère de l'Education

Nationale et de la Recherche de 2013 montre que dans le cadre de l'Ecole et du

Collège unique, il existe une constellation de dispositifs d'aides

servant à répondre, de manière adaptée, aux

difficultés rencontrées par les élèves. Parmi ces

dispositifs, que ce soit dans le primaire ou le secondaire, nous avons

effectué une brève description et analyse de leur fonctionnement

(mémoire stage laboratoire) de quatre d'entre eux en termes

d'efficacité dans le cadre d'une politique éducative visant

à réduire l'échec scolaire.

En effet, le dispositif RASED a particulièrement

attiré notre attention grâce à sa dynamique dans

l'intervention auprès des élèves en difficulté

scolaire. Le RASED3 et le SEGPA4 constituent de facto,

les seules structures d'Aide visant de manière explicite les

élèves qui sont en grande difficulté du système

scolaire classique. J'ai donc choisi d'effectuer mon stage dans ce dispositif

afin de mieux appréhender le concept difficulté scolaire et de me

donner une représentation de celle-ci.

Dans le cours de Méthodologie de Recherche de M.

Loïc CHALMEL5, nous avons appris qu'une représentation

ne peut se faire qu'à partir d'une expérience concrète,

une mise en situation réelle. Une immersion dans un milieu où

l'on peut côtoyer des Enseignants spécialisés dans la

difficulté scolaire et des élèves en situation

d'échec scolaire me permettra, non seulement d'enrichir mon parcours

professionnel dans le domaine Educatif mais aussi d'établir une

description clinique rapprochée de l'élève en souffrance

à l'école.

Dans le cadre de ce stage, j'ai eu l'opportunité de

rencontrer ou travailler avec trois acteurs principaux du dispositif RASED dont

une Enseignante spécialisée en difficulté scolaire

à dominante Pédagogique (Maitre E), une enseignante

spécialisée en difficulté scolaire à dominante

rééducative (Maitre G) et une psychologue scolaire. Toutes ces

personnes intègrent le RASED et interviennent auprès des

élèves en difficulté ; elles abordent aussi la

problématique de la difficulté scolaire sous des angles de vue

différents, en utilisant des outils et des méthodes sur le

terrain. Elles travaillent dans la circonscription de Mulhouse 3 (Pole

scolaire) et interviennent dans deux établissements scolaires : l'Ecole

Elémentaire Koechlin et l'Ecole Elémentaire de la Cour de

Lorraine. Je travaillerai dans ces deux établissements

3 Réseau d'Aide Spécialisée aux

Elèves en Difficulté.

4 Section d'enseignement général et

professionnel adapté.

5 M. Loïc CHALMEL enseignant chercheur à

l'Université de Haute Alsace

9

avec les différents collaborateurs mentionnés en

supra, tout en étant affecté principalement à l'Ecole

Elémentaire Koechlin.

Néanmoins, j'aurai aussi la possibilité

d'observer des classes dites « ordinaires » d'autres enseignants non

spécialisés de l'établissement scolaire où je suis

affecté pour pourvoir observer les élèves pris en charge

par le RASED. Je questionnerai des professionnels du RASED d'autres pôles

scolaires de Mulhouse afin d'obtenir d'autres opinions différentes de

ceux avec qui j'effectue mon stage. Sachant que les intervenants du RASED ne

travaillent pas tous de la même manière d'un établissement

à un autre. Et, je crois également, qu'il serait

intéressant pour mon stage de pouvoir apprécier les

différentes approches et méthodes de travail.

Bien que le RASED n'intervienne que dans le premier

degré (école primaire), il est important de souligner que la

plupart des élèves en difficulté au collège le sont

déjà dès l'école primaire (Morel, 2014). Ainsi, le

travail que j'effectue sur le terrain n'est pas en rupture avec celui que j'ai

déjà effectué dans mon stage laboratoire puisque celui-ci

visait essentiellement les élèves du second degré. Nous

avons compris également que la plupart des élèves en

échec scolaire au second degré montrent des signes

révélateurs de leur fragilité dès la 6e (Many,

2014). Les difficultés rencontrées par les élèves

du primaire nous fournissent des pistes et des indicateurs qui pourront nous

emmener à définir les différents facteurs contribuant

à l'échec scolaire d'un élève du second

degré.

Avant de pouvoir nous livrer à une analyse des

activités d'aides spécialisées mises en oeuvre par le

RASED, il est important de donner une définition de la difficulté

scolaire. Qu'est-ce qu'un élève en difficulté ? Sur quel

critère se fonde-t-on pour repérer un élève en

difficulté ?

Dans le rapport du Ministère de l'Education Nationale

et du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

intitulé « le traitement de la grande difficulté au

cours de la scolarité obligatoire »6; il est

mentionné qu'il n'existe pas de définition précise que

l'on pourrait attribuer à la notion la difficulté scolaire,

puisque le concept même de « difficulté scolaire » varie

selon la situation d'un élève à un moment donné de

sa scolarité. Dans cette même étude, on souligne

néanmoins, la différence entre un élève en

difficulté et celui qui est grande difficulté.

L'élève en difficulté est considéré comme

celui qui est capable de surmonter ses problèmes d'apprentissage et d'y

remédier à court terme quand une aide particulière lui a

été apportée (remédiation). En revanche, on parle

d'élève en très grande difficulté quand celui-ci

est dans l'incapacité de répondre aux attentes de l'école,

tant au niveau intellectuel que comportemental.

6 Rapport no 2013-095-novembre 2013

10

Ainsi, l'élève en très grande

difficulté a du mal à maitriser les opérations des savoirs

de base tels que lire, écrire, compter. Il ne parvient pas à

utiliser des concepts simples de langue orale pour s'exprimer, expliquer

quelque chose, formuler une phrase simple.

Lors d'un entretien directif que j'ai effectué avec une

maitresse E (enseignante spécialisée aux aides

pédagogiques), en lui posant la question comment peut-elle

décrire un élève en grande difficulté ? Cette

dernière s'est exprimée sur ces termes:

« Disons les facteurs qui me permettent de tout de

suite les identifier c'est souvent le décalage qu'il y a au niveau du

langage oral, la difficulté au niveau de la langue, donc va entrainer

des difficultés de compréhension des consignes, des attentes de

l'école et donc forcément des difficultés après

scolaire. C'est cela en fait qui me saute le plus rapidement aux yeux, la

difficulté au niveau de la compréhension de la langue

française. »

En général, la maitrise de la langue est l'un

des facteurs clé qui permettent de repérer dans un premier abord

un élève en grande difficulté scolaire. Le rapport

ministériel cité supra, nous dresse un portrait global d'un

élève en grande difficulté comme suit :

? Celui qui est en échec

? Les acquis insuffisants en CE1

? Les compétences de base en CM2 ne sont pas acquises

? En 3eme celui-ci n'obtient pas de diplôme et interrompt

ces études.

Cependant, il faudra être circonspect dans la

représentation d'un élève en grande difficulté, car

il peut exister quelques nuances. Ainsi, lors d'une réunion de

synthèse avec l'équipe du RASED de Koechlin-Cour de Lorraine, on

a évoqué le cas d'un enfant qui s'exprimait parfaitement dans la

langue orale et pourtant éprouvait de grande difficulté à

l'écrit. D'autant plus, il s'avère qu'un enfant peut être

en difficulté d'apprentissage sans pour autant l'être

intellectuellement.

Dans ce mémoire, nous allons essayer d'explorer les

représentations des professionnels du RASED de la difficulté

scolaire et des élèves en difficulté, en leur faisant

passer des entretiens de type directif. Cette démarche nous servira

d'outils d'analyse afin de pouvoir discerner les représentations que

peuvent avoir ces derniers sur les élèves en difficulté.

Les résultats de cette enquête nous renseigneront sur les

pratiques Pédagogiques et Educatives du RASED, à savoir si

celles-ci sont en rupture ou pas avec la pédagogie traditionnelle. Car,

selon de nombreux spécialistes (Houssaye, 2014) les pratiques

pédagogiques traditionnelles auraient eu des effets néfastes sur

le processus

11

d'apprentissage de certains élèves. Nous

analyserons également les pratiques et postures pédagogiques en

les confrontant aux théories d'enseignement et de l'apprentissage

(pédagogie). A la lumière de nos observations et des faits, nous

espérons trouver des éléments de réponse à

nos interrogations et mettre en évidence les points forts ainsi que les

dysfonctionnements du dispositif RASED.

12

2. Présentation du dispositif RASED

Les RASED, créés en 1990, par le

Ministère de l'Education Nationale, interviennent auprès des

élèves en difficulté sur demande des Enseignants. Dans son

manuel sur le décrochage scolaire, Catherine Blaya explique que «

les réseaux sont composés de trois types d'intervenants qui sont

des enseignants spécialisés dans les difficultés

d'apprentissage ou dans les difficultés d'adaptation scolaire ou encore

par des psychologues scolaires » (Blaya, 2010, p. 126). Dès

l'école primaire, l'élève peut bénéficier de

cet accompagnement. Les intervenants des RASED sont mobiles et se

déplacent d'établissements en établissements ou d'une

circonscription à une autre sous l'autorité d'un inspecteur

académique7.

2.1 Description et analyse du dispositif RASED

Le RASED (Réseau d'aides spécialisées aux

élèves en Difficulté) se définit comme une

structure, agissant dans une dynamique cohérente et souple au sein des

établissements scolaires du premier degré. Le RASED intervient en

concertation et sous la responsabilité de l'Inspecteur de l'Education

Nationale qui est chargé de coordonner les actions des différents

acteurs du dispositif. D'une manière générale, le RASED se

compose ainsi :

? D'un enseignant spécialisé chargé des

aides à dominante pédagogique (Maitre E). ? D'un enseignant

spécialisé chargé des aides à dominante

rééducative (Maitre G). ? D'un psychologue scolaire.

La composition du RASED peut varier d'une circonscription

à une autre. Certains RASED fonctionnent, par exemple sans Maitre

G8. Dans d'autres secteurs, on notera parfois l'absence d'un

psychologue ou du Maitre E9. Dans la circonscription à

laquelle j'ai été affectée pour mon stage, j'ai eu

l'opportunité d'intégrer une équipe RASED complète,

ce qui n'est pas le cas dans toutes les circonscriptions de la ville de

Mulhouse. Chaque circonscription compte un RASED scindé en

réseaux de secteur. Un membre d'un secteur peut intervenir de

manière exceptionnelle dans un secteur d'une même circonscription

sous l'égide d'un inspecteur de l'Education Nationale. Les membres du

RASED se réunissent régulièrement afin de faire l'analyse

des besoins d'un élève en difficulté (réunion de

synthèse) ou pour échanger avec

7 Holly Many, 2014. Mémoire stage laboratoire,

p.10

8 Enseignant spécialisé chargé

des aides à dominante rééducative.

9 Enseignant spécialisé chargé

des aides à dominante pédagogique.

13

d'autres acteurs (parents, maitres, orthophonistes, etc.) sur

la difficulté scolaire de l'élève (réunion

équipe éducative).

Le RASED a pour mission de réduire l'échec

scolaire en mettant en place des actions de prévention

(rééducation) et de remédiation (pédagogie) pour

les élèves en grande difficulté du premier degré.

Le circulaire no 2009-088 du 17 juillet 2009 définit la mission du RASED

comme suit :

« Pour aider ces élèves, les

enseignants spécialisés des réseaux d'aides

spécialisées aux élèves en difficulté

(RASED) viennent renforcer les équipes pédagogiques en apportant

des compétences spécifiques permettant de mieux analyser ces

situations particulières et de construire des réponses

adaptées »

Les aides spécialisées peuvent intervenir

à tout moment de la scolarité à l'école primaire.

Elles permettent de remédier à des difficultés

résistantes aux aides apportées par le maitre. A l'échelle

nationale les RASED mobilisent 10.000 professionnels. Ce qui représente

une moyenne de 1,8 emplois pour mille élèves soit un total de 7

millions d'heures effectives par an10. Le nombre de postes pour 1000

élèves varie sensiblement d'un département à un

autre. Ainsi, il arrive que dans certains départements, il y ait absence

de maitres G (enseignant spécialisé à dominante

rééducative) tandis que dans d'autres, il y en aurait assez pour

couvrir toute une circonscription.

Chaque réseau définit, au début de

l'année, son projet de fonctionnement et l'adapte en fonction des

réalités du terrain avec l'accord de l'inspecteur

académique responsable de la circonscription. A la fin de l'année

scolaire, chaque membre de l'équipe doit produire un rapport qualitatif

et quantitatif des actions qui ont été mises en oeuvre durant les

périodes scolaires.

2.1.1 Comment un élève peut -il

bénéficier de l'aide du RASED ?

L'élève dont les difficultés ont

été révélées en salle de classe par un

enseignant, peut recevoir l'aide du RASED à n'importe quel moment de

l'année scolaire. Une demande écrite doit être

formulée par l'enseignant qui souhaiterait que l'élève

bénéficie d'une aide spécialisée. Le formulaire

utilisé pour solliciter le RASED est un document à valeur

juridique, communément appelé PPRE11.

L'arrêté Ministériel du 28 décembre 2006

précise clairement que toute demande d'aide au RASED pour un

élève nécessite la mise en place du PPRE. Cette demande

d'aide précède souvent un premier contact de l'enseignant avec la

famille de l'élève en difficulté ou suite à un

échange survenu lors d'un conseil de

10 Rapport INE no 2013-095-novembre 2013, p. 65.

11 Programme Personnalisé de Réussite

Educative.

14

maitres. La mise en place de l'aide se fera après

examen du dossier de l'élève par l'équipe du RASED

(réunion de synthèse). Cette consultation entre membres de

l'équipe permettra de définir l'orientation de l'aide qui devra

être apportée à l'élève, à savoir si

ce dernier devra être suivi par un maitre E (aide à dominante

pédagogique) ou un maitre G (à dominante

rééducative) ; soit par un psychologue scolaire ou par des

professionnels externes (orthophoniste, psychopédagogue,

pédopsychiatre, etc.). Face à des situations

d'élèves en profonde difficulté, il peut arriver que ces

derniers soient suivis simultanément par deux ou trois membres de

l'équipe du RASED. Ces genres de cas restent exceptionnels

particulièrement dans la circonscription dans laquelle j'effectue mon

stage. Un rapport de l'inspection Académique du Haut Rhin de Juin 2007

(Aider les élèves en difficulté, p.9) montre que la

rencontre de synthèse effectuée par l'équipe du RASED leur

permet d'atteindre les objectifs suivants :

? L'ouverture aux enseignants et aux autres partenaires

? L'analyse des situations des élèves à

partir d'une réflexion qui pose des indicateurs

? Le croisement des regards des différents professionnels

sur la situation de l'élève

? La mise en place d'un projet pour pallier le problème de

l'enfant en souffrance

? La mise en place d'évaluation ou de réajustement

des suivis

A l'issue de la réunion de synthèse,

l'équipe du RASED détermine les conditions et la nature de l'aide

qui doivent être apportées à l'élève. A

partir de ce moment, un projet d'accompagnement est par conséquent mis

en place. Les séances d'aide spécialisées peuvent

débuter. Elles se déroulent en petit groupe constitué

environ de 3 à 5 élèves sur une plage horaire hebdomadaire

d'une heure ou deux heures pendant une période de six ou sept semaines

durant une année. Pour l'année 2012-2013, on estime près

de 300.000 à 350 000 élèves qui ont pu

bénéficier d'une aide à dominante pédagogique ou

rééducative, ce qui représente 5 à 6% de l'effectif

scolarisé en primaire.

Il faudra souligner que le RASED centre

particulièrement ses actions sur les élèves ayant de

très grandes difficultés scolaires et d'apprentissage. En

fonction de l'échéance fixée par le RASED sur la

durée de l'aide, le maitre de classe effectue un bilan

intermédiaire afin de déterminer soit un arrêt de l'aide,

une poursuite ou un changement de stratégies. Ce bilan est aussi

réalisé par les enseignants spécialisés du RASED

(maitre E ou maitre G) qui par la suite, peuvent proposer au maitre de classe

d'interrompre ou de poursuivre l'accompagnement ; mais le cas

échéant, orienter l'élève vers des professionnels

extérieurs.

15

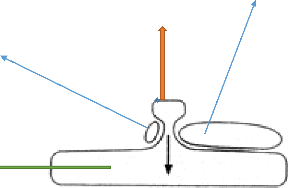

Le schéma ci-dessous, nous montre les

différentes étapes à suivre pour la mise en place d'une

aide spécialisée par le RASED.

Constat et

analyse

des

difficultés

Conseil de Cycle

Mise en

oeuvre du

PPRE

Demande

d'aide au

RASED

Synthèse RASED

Réponses du RASED

Bilan du RASED

2.1.2 Analyse de l'organisation structurelle du RASED selon

le modèle de MINTZBERG

Henri Mintzberg est un spécialiste de la Sociologie des

Organisations. Dans les années 70, il publie l'un des plus importants

ouvrages de sa carrière intitulé «Structure et dynamique

des organisations » à partir duquel, il préconisera la

théorie de la contingence des organisations. Ses nombreuses publications

et travaux font autorité tant dans le monde des entreprises que dans les

sphères scientifiques, particulièrement en Management et en

Sociologie12.

Selon Mintzberg, la volonté d'une organisation ne

dépend pas de ses dirigeants mais plutôt de l'influence de son

environnement. Mintzberg s'intéresse à la notion d'organigramme

et de division du travail, selon laquelle il défend la thèse

qu'une Organisation se structure dans une configuration bien précise

dépendamment de la pression extérieure à laquelle elle

fait face. En se fondant sur sa théorie, il existe donc sept

configurations possibles, avec quelques dérivés, que peut prendre

une organisation. Dans ce rapport, nous allons nous baser sur le modèle

de Mintzberg pour pouvoir analyser l'ossature organisationnelle du RASED. Nous

soulignons que tous les RASED à l'échelle nationale, adoptent la

même structure d'organigramme et de division de tâches.

Les 5 parties d'une organisation et les sept formes

d'organisations selon MINTZBERG13 Pour Mintzberg, une

organisation est composée de six parties de bases :

1. Un centre opérationnel

constitué de personnes (employés, ouvriers, etc.)

travaillant dans l'organisation et en contact direct avec les usagers.

12

http://www.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID

FICHIER=1295877018134#hypot heses.

13 Cours de sociologie des organisations de M.

Dominique Kern, UHA 2014.

2. Un sommet stratégique qui constitue

le centre décisionnel (PDG, cadres supérieurs, etc.) de

l'organisation. Toutes les grandes décisions de l'organisation seront

prises à partir du sommet stratégique.

3. Une ligne hiérarchique qui est

constituée de personnes (cadres, chef de services, etc.) ayant pour

mission de transmettre et faire appliquer les décisions du sommet

hiérarchique.

4. Une technostructure composée de

personnes (Ressources humaines, technicien supérieur, etc.) qui ont pour

rôle de planifier le travail, répartir les tâches et

contrôler si les règles de l'organisation sont respectées

ou si les tâches confiées aux travailleurs ont été

bien réalisées.

5. Le support logistique est la composante de

l'organisation (conciergerie, maintenance, secrétariat, intendance,

etc.) qui s'occupe essentiellement de la logistique et de l'entretien de

l'organisation.

6. Le support logistique est la composante de

l'organisation (conciergerie, maintenance, secrétariat, intendance,

etc.) qui s'occupe essentiellement de la logistique et de l'entretien de

l'organisation.

Schémas des 5 parties de base d'une

organisation14

16

14

http://www.cariou.eu/theories_org/structures.htm

17

Les 7 formes ou configurations possibles d'une

organisation selon MINTZBERG15

Dans sa thèse sur la théorie de contingence,

Mintzberg décrit sept modèles d'organisation. Un de ces

modèles nous permettra de déterminer et d'analyser la structure

organisationnelle du RASED.

1) La structure entrepreneuriale

Cette structure est relativement simple, informelle et

flexible. Son fonctionnement repose essentiellement sur la relation entre le

sommet hiérarchique et le centre opérationnel. Dans cette

configuration, toutes les activités réalisées gravitent

autour du chef qui exerce le contrôle et une supervision directe sur tous

les employés.

|

Exemple : PME, foyer d'accueil, etc.

|

2) La structure mécaniste

L'organisation mécaniste fonctionne selon un

système de bureaucratie centralisée. Le travail est

spécialisé et la division des taches est soumise à des

procédures très formalisées. Le rigorisme et la

performation sont mis en avant, de manière poussée à

l'extrême. La hiérarchie joue un rôle très important.

La technostructure est la composante clé de ce genre de structure,

puisqu'elle exerce un contrôle standardisé des

procédés de travail. Elle est très

développée et séparée de la ligne

hiérarchique.

|

|

|

|

Technostructure

|

|

|

Exemple : La poste, une prison, industrie automobile

|

3) La structure divisionnalisée

L'organisation divisionnalisée est un ensemble de

structures autonomes sur le plan du fonctionnement, mais dépendantes en

terme de performance et de stratégie d'un siège (structure

principale) qui parraine l'ensemble des sous structures. Les résultats

et performances sont

15 Cours de sociologie des organisations de M.

Dominique Kern, UHA 2014.

18

standardisés. Le siège occupe une place

très importante dans la gestion administrative et financière dans

ce type de configuration. Son fonctionnement peut se rapprocher un peu de

l'organisation mécaniste.

Exemple : Grands groupes industriels ou pharmaceutiques (GM,

Novartis).

4) La structure professionnelle

La structure professionnelle est décentralisée

et bureaucratique. Elle dépend fortement de la qualification de son

centre opérationnel (employés) pour son bon fonctionnement. Elle

met en évidence un système de classement des professionnels

travaillant de manière autonome mais soumis à un contrôle

de leur profession. La technostructure et la ligne hiérarchique exercent

une autorité et un contrôle de niveau moyen sur les

professionnels.

Exemple : Hôpitaux, université, service d'action

sociale

5) La structure innovatrice

Cette forme de structure est décentralisée,

fluide et organique. Sa force repose sur les compétences d'experts

pluridisciplinaires qui ont pour tâche de monter et diriger des projets

innovateurs. Son fonctionnement est beaucoup plus démocratique ne

laissant que très peu de place à la bureaucratie.

Exemple : Google, Apple, laboratoire de recherche

19

6) Structure missionnaire

Ce type d'organisation se fonde sur un système de

valeur et de croyances. Son fonctionnement ne dépend pas des expertises

ou compétences du personnel mais plutôt de leurs convictions et

leur engagement pour une cause. Dans ce type de configuration, le leadership

est exercé par un personnage charismatique, qui joue un rôle

central dans l'orientation et la vision de l'organisation.

.

|

Exemple : ONG (Greenpeace), association cultuelle, Toyota, HP

|

7) Structure politisée

Dans ce type d'organisation il n'existe pas de

hiérarchie spécifique. Chaque membre tente d'imposer son point de

vue et d'utiliser le pouvoir dont il détient. Les membres tantôt

s'opposent ou s'accordent mais coexistent ensemble dans une même

dynamique.

|

Exemple : Parti politique, Assemblée

nationale.

|

2.1.3 Le RASED dans le modèle de MINTZBERG

Sur le plan organisationnel, le RASED se situe dans la

configuration d'une struture professsionnelle. Comme nous l'avons pu montrer

précédemment, ce type de structure dépend de la

qualification des professionnels travaillant de manière autonome mais

soumis à un contrôle de l'exercice de leur métier. Le

tableau ci-dessous présente une illustration de l'organisation de RASED

selon Mintzberg.

Ministre de l'éducation

nationale

(Sommet hiérarchique)

· Directeur d'école

· Secrétariat

· Périscolaire

· Service de maintenance et d'entretien bâtiment.

(Support logistique)

|

· Psychologue

scolaire

· Maitre G

· Maitre E

(Centre opérationnel)

· L'inspecteur de l'éducation nationale

· Le directeur

d'école

(Technostructure)

20

Cependant il existe quelques nuances qu'il faudra expliciter

dans le modèle organisationnel du RASED que nous avons projeté

supra. Dans le schéma, nous avons montré que le Ministre de

l'Education Nationale se retrouve au sommet hiérarchique. Celui-ci

crée ou supprime des postes dans les réseaux RASED. Toutes les

grandes décisions concernant la gestion financière ou

administrative du dispositif émanent de sa hiérarchie. En dessous

du sommet hiérarchique, nous retrouvons la ligne hiérarchique

constituée du Recteur de l'Académie, du Directeur

académique des services de l'Education Nationale (DASEN), et les

inspecteurs d'académie (IA-IPR) ; ces derniers ont pour mission de

transmettre les décisions du ministère de l'Education Nationale

aux membres du RASED et faire éventuellement des propositions sur le

plan pédagogique ou administratif au ministère.

Au niveau de la technostructure, nous retrouvons l'inspecteur

de l'éducation nationale (IEN) qui joue un rôle

prépondérant dans la structure organisationnelle du RASED. Il est

le responsable administratif et pédagogique de l'enseignement du premier

degré de sa circonscription. Il intervient dans la mise en oeuvre du

fonctionnement du dispositif RASED en accord avec le projet

départemental. Le bulletin officiel n° 31 du 27 août 2009 de

l'Education Nationale précise la responsabilité de l'inspecteur

de

l'éducation nationale (IEN) par rapport au RASED dans

une tryptique, qui lui confère le pouvoir d'organiser son réseau,

de participer à son animation et d'évaluer son fonctionnement.

L'inspecteur (IEN) est un agent de terrain dans sa circonscription. Il effectue

des visites, des bilans et propose des solutions aux professionnels du

réseau d'aide spécialisée.

En second lieu, dans la technostructure, vient le directeur

d'établissement. Sa position hiérarchique et son autorité

sont moins importantes dans la structure du RASED par rapport à celles

de l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN). Son rôle

étant moindre, il exerce un certain contrôle administratif dans le

dispositif, comme la gestion administrative des absences des membres du

réseau, le respect du règlement intérieur de

l'établissement, la ponctualité, la gestion de conflits, etc. Il

assure la coordination entre l'équipe du RASED et l'équipe des

enseignants de l'établissement. Il occupe une fonction d'agent de

liaison entre les professionnels du réseau et les différents

Acteurs de l'établissement, qu'avec l'inspecteur de circonscription

(IEN). Le directeur fait partie également du support logistique. Il

pourvoit aux besoins matériels des membres l'équipe (achat

matériels bureautique) et les aide à résoudre les

différents problèmes inhérents à la logistique ou

à la technique. En effet, nous avons compris que selon Mintzberg que le

RASED est une structure du type professionnel, néanmoins elle se

rapproche d'une configuration mécaniste de par son fonctionnement

très bureaucratique et standardisé de ses procédures.

2.1.4 Les dysfonctionnements du RASED de Koechlin-Cour de

Lorraine

Dans la logique organisationnelle de Mintzberg, les

organisations professionnelles à l'instar du RASED évoluent dans

un contexte complexe mais relativement stable. Les problèmes qui se

présentent le plus souvent dans ce genre de structure concernent la

coordination de classement entre différents professionnels. Les membres

d'une organisation professionnelle ont tendance à résister au

changement et à l'innovation16. Par contre, ma période

étant brève, nous ne pouvons pas dans le cadre de cette

étude affirmer cette hypothèse. Mais en analysant certains faits

sur le terrain et les bilans du RASED établis par les professionnels en

2014, nous pouvons avoir une vision d'ensemble sur les dysfonctionnements du

réseau d'aide.

1) La gestion des absences des élèves

Un des problèmes majeurs que rencontre le RASED de

Koechlin-Cour de Lorraine concerne l'absentéisme de certains

élèves bénéficiant des aides

spécialisées du réseau. Ce problème se

présente particulièrement dans l'établissement Cour de

Lorraine, puisqu'il n'existe au niveau de la direction,

21

16 Cours sociologie des organisations de M. Dominique

KERN. 2014 IIMSE UHA.

22

quasiment aucun contrôle assurant la gestion des

absences des élèves. Le directeur étant

débordé par différentes tâches administratives, ne

peut pas toujours joindre les parents afin de s'enquérir sur le motif

des absences des élèves. Par ailleurs, aucune sanction ou

pression n'est exercée à l'encontre des familles qui ne

respectent pas la loi d'obligation et d'assiduité scolaire17

tant à l'école Koechlin qu'à l'école Lorraine.

Cette situation fragilise davantage la difficulté scolaire des

élèves suivis par le RASED. Par voie de conséquence, la

maitresse E (enseignante spécialisée à dominante

pédagogique) ne peut suivre de manière significative la

progression de ces élèves en difficulté et mettre en

oeuvre une pédagogie qui s'inscrit dans la durée et dans la

continuité du projet d'établissement. Ces élèves

absentéistes ratent la plupart des séances de travail en groupe

d'aide spécialisée et sont contraints de rattraper à

chaque nouvelle séance les heures. Les absences

répétées et injustifiées peuvent engendrer une

interruption de la prise en charge d'un élève en

difficulté par le réseau d'aide spécialisée.

2) Le problème des PPRE (Programme

Personnalisé de Réussite Educative)

Le PPRE (Programme Personnalisé de Réussite

éducative) est un document à valeur juridique, formulé par

le maitre de classe pour signaler les difficultés d'un

élève et solliciter un accompagnement spécifique

s'inscrivant dans une démarche d'aide éducative. Le PPRE est

indispensable pour la prise en charge d'un élève en

difficulté par le RASED. Il fournit des informations utiles et

nécessaires permettant aux membres du RASED de consentir et coordonner

les actions éducatives et pédagogiques qui seront mises en oeuvre

pour pallier les difficultés de l'élève. Cependant,

certains enseignants passent outre cette procédure, en confiant

directement leurs élèves à la maitresse E pour une aide

pédagogique spécialisée. Il faut souligner que le nombre

d'élèves en difficulté, augmentent annuellement dans les

salles de classe à un point où les maitres se retrouvent

débordés, voire même envahis par un sentiment d'impuissance

; ces derniers s'obstinent parfois à demander de l'aide ou effectuer

même des signalements de cas difficiles. Si certains d'entre eux

négligent le traitement du PPRE, c'est parce qu'ils considèrent

également, que cela leur rajoute une corvée administrative

supplémentaire, en plus de leur tâche d'enseignant.

Problème d'ordre budgétaire et

matériel

Chaque année un budget près de 78 euros est

alloué pour le fonctionnement du RASED Koechlin-Cour de Lorraine. Un

extrait du rapport de la réunion des maitres E de la circonscription de

Mulhouse 3 datant du 12 février 2014 relate les faits suivants :

17 L'instruction est obligatoire pour tous les enfants

français et étrangers âgés à partir de 6 ans

jusqu'à 16 ans révolus. Cf

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1898.xhtml

« Nous soulignons par ailleurs, le manque de

matériel pédagogique spécialisé. Nous bricolons

beaucoup, nous transportons d'une école à l'autre nos jeux

fabriqués à moindre coût, mais il existe du matériel

spécifique chez des grands éditeurs tels que Grand cerf, l'oiseau

magique...Néanmoins nos subventions annuelles (78.-euros) ne nous

permettent pas de l'acquérir et nous le déplorons. »

J'ai pu constater pendant mon stage que la maitresse E

(enseignante spécialisée aux aides pédagogiques) a

dû fournir, son matériel personnel (boitiers ordinateurs, livres,

jeux, lecteur CD, etc.) pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions

avec les élèves. Certains matériels didactiques

utilisés pendant son travail, sont payés par les frais

destinés à ses menues.

2.2 L'environnement

Le RASED partage les locaux de l'école

élémentaire Koechlin, située dans un quartier avoisinant

le centre-ville de Mulhouse, et de l'école Cour de Lorraine

située sur le campus universitaire de l'Illberg. Cependant, il est

à souligner que l'équipe du réseau est complet à

Koechlin; elle est composée d'une maitresse E (enseignante

spécialisée aux aides pédagogiques), d'une maitresse G

(enseignante spécialisée à dominante

rééducative) et d'une psychologue scolaire. A fortiori, les

interventions du RASED sont plus fréquentes à l'école

Koechlin qu'à l'école Cour de Lorraine, étant donné

que le nombre d'élèves en difficulté est plus important

dans cet établissement.

Ainsi, contrairement à l'école Koechlin,

l'établissement Cour de Lorraine ne dispose pas de l'assistance d'une

maitresse G (enseignante spécialisée à dominante

rééducative). En outre, la maitresse E et la psychologue scolaire

n'interviennent qu'une fois par semaine environ à l'école Cour de

Lorraine. Des salles de travail, de réunion sont mises à la

disposition des membres de l'équipe du RASED, qui peuvent pleinement

profiter d'un espace intime, convivial et confortable. Du reste, il est

important de souligner quelques caractéristiques du public accueilli

dans les établissements du Koechlin et de Cour de Lorraine. La plupart

des élèves qui fréquentent ces deux établissements,

proviennent soit de familles d'origines étrangères ou familles en

difficultés sociales. Les parents ne parviennent pas toujours à

maitriser la langue française et peuvent présenter des troubles

de comportement. Les observations effectuées par les enseignants et la

médecine scolaire à l'école Koechlin, nous laissent

comprendre que les problèmes sociaux économiques auxquels font

face ces familles, en grande majorité, ne favorisent pas la

disponibilité aux apprentissages des enfants appartenant à

celles-ci18.

23

18 Voir document en annexe

Présentation Ecole Koechlin.

24

3. Présentation et analyse des activités

du RASED

3.1 Objectifs et missions

Les objectifs fixés dans le cadre du déroulement

de ce stage doivent me permettre de comprendre la question de la

difficulté scolaire ou de l'échec scolaire à travers une

analyse et observation du dispositif RASED (Réseau d'aide

spécialisée aux élèves en difficulté).

Durant toute ma période de stage, j'ai été confié

à une tutrice, qui est enseignante spécialisée aux aides

pédagogiques (Maitre E). Les missions dont je me suis acquitté

consistaient principalement à assister l'enseignante

spécialisée aux aides pédagogiques dans son travail. J'ai

pu accompagner des élèves pris en charge dans les séances

d'aide spécialisée à dominante pédagogique, les

aider à lecture, l'écriture et les mathématiques. J'ai

appris à utiliser quelques méthodes d'aide à

l'apprentissage des savoirs de base tels que la discrimination visuelle,

auditive, kinesthésique. Cette pratique pédagogique consiste

à aider les élèves en grande difficulté à

différencier les graphies, les sons et les lettres en faisant appel

à trois sens : la vue, l'ouïe et le toucher. Par extension, les

exercices de discrimination kinesthésique (toucher) peuvent solliciter

tout le corps dans le processus d'apprentissage, ce qu'on appelle dans le

jargon des enseignants spécialisés du RASED « apprendre

par le corps ». J'ai appris également à utiliser la

méthode de Stella BaruK19 qui consiste à apprendre un

élève à effectuer des calculs arithmétiques en

utilisant les doigts de la main.

Par ailleurs, j'ai pu assister à une séance de

prévention animée par la maitresse G de l'école Koechlin

et participer à une réunion de synthèse 20et

une réunion d'équipe éducative21. Pour des

raisons de confidentialité, je n'ai malheureusement pas pu assister

à des séances de rééducation de la maitresse G

(enseignante spécialisée à dominante

rééducative) dont l'approche diffère

énormément des séances à dominante

pédagogique. Pour les mêmes raisons évoquées

précédemment, je n'ai pas eu la possibilité d'assister la

psychologue scolaire dans son travail auprès des élèves en

difficulté. Par contre, avec l'accord de ma tutrice de stage, j'ai pu

réaliser une enquête de terrain sur la difficulté scolaire

en interrogeant six professionnels du RASED de différents

établissements primaires de Mulhouse, à travers d'entretiens

directifs. Les personnes interrogées occupent des fonctions

19 Stella BaruK est professeure de

mathématiques et chercheuse en pédagogie. Auteur de plusieurs

ouvrages sur l'apprentissage des mathématiques en primaire.

20 La réunion de synthèse rassemble

exclusivement les membres de l'équipe du RASED, ie psychologue scolaire,

maitre G, maitre E ayant pour objectif d'apporter une aide spécifique

à un élève en difficulté.

21 La réunion éducative regroupe les

membres du RASED, enseignants, directeur d'école et parents

d'élèves en vue de traiter la difficulté d'un

élève.

25

différentes au sein du RASED et parmi elles on peut

compter deux maitres E, deux maitres G et deux psychologues scolaires. Une

analyse du résultat de cette enquête figurera à la

dernière partie de ce mémoire. J'ai ai été

autorisé également par ma tutrice, à observer une classe

de CLIN (classe d'intégration pour des élèves primo

arrivants) et une classe ordinaire regorgeant d'élèves en

très grande difficulté. Enfin, toujours avec le soutien de ma

tutrice, j'ai assisté pendant une matinée entière aux

séances pédagogiques d'une maitresse E de l'école

élémentaire Furstenberger de Mulhouse. Le but de cette

démarche était de permettre d'avoir un autre regard sur la

manière de travailler des maitres E d'un établissement à

l'autre.

3.2 Un exemple concret de terrain : La classe de la

maitresse X

Dans l'école de Koechlin, j'ai eu l'opportunité

d'observer une classe ordinaire22 réputée pour

être l'une des classes les plus difficiles de l'établissement

(avec l'accord de la maitresse). Cette classe concentre un effectif de 24

élèves dont 9 d'entre eux en très grande

difficulté. Ces derniers sont suivis par différents

professionnels et bénéficient des aides

spécialisées de différents dispositifs comme le RASED. En

effet, je précise par-là que nous évoquons des cas

d'élèves en «grande difficulté » sans

mentionner ceux de cette classe qui sont en « difficulté

». D'après le constat de l'enseignante en charge de cette

classe, ces élèves seraient déficients intellectuellement.

Ils ne sont pas de naissance déficient intellectuel, mais souffrent d'un

problème de carence éducative, ce qui revient à dire

qu'ils n'ont pas été stimulés

éducativement23 dans le foyer familial, dixit la maitresse de

classe. Elle renchérit en disant : « il y a des enfants qui n'ont

pas de jouets à la maison et les parents considèrent que c'est

tout à fait normal. » Elle explique qu'au-delà des 9

élèves de sa classe qui sont en grande difficulté, la

plupart de ses écoliers rencontrent des problèmes d'ordre

cognitif (trouble du langage) et de comportement Au bout de ses 22 ans

d'expérience en tant qu'enseignante dans le premier degré, elle a

le sentiment que les difficultés scolaires rencontrées en classe

augmentent d'année en année. Elle se souvient qu'auparavant, il y

avait un cas par an d'élève en grande difficulté. De nos

jours, les enseignants sont surmenés étant donné que le

nombre d'élèves en difficulté ou grande

difficulté ne fait qu'augmenter dans les salles de classe.

22 Une classe non spécialisée à

l'instar des classes CLIS, CLIN, CAT, etc.

23 Terme employé par Jean Houssaye dans son

livre des colos : histoire et évolution des centres de vacances,

éditeur La Documentation française, 1989

26

3.2.1 Le RASED de Koechlin- Cour de Lorraine et la

difficulté scolaire

Le RASED (Réseau d'aide aux élèves en

difficulté) de l'école élémentaire de Koechlin et

de Cour de Lorraine propose des aides spécialisées aux

élèves en difficulté visant trois axes d'action :

1. Une aide spécialisée à dominante

pédagogique, assurée par une maitresse E

2. Une aide spécialisée à dominante

rééducative, assurée par une maitresse G

3. Un suivi psychologique, assuré par une psychologue

scolaire.

Ces aides mentionnées supra, ont pour objectif de

réduire l'échec scolaire et pallier les difficultés que

peuvent rencontrer les élèves. Comme nous l'avons souligné

précédemment, les établissements de Koechlin et de Cour de

Lorraine regorgent non seulement d'élèves en

difficulté mais aussi en grande difficulté.

Ainsi, le RASED Koechlin-Cour de Lorraine traite particulièrement, la

plupart du temps, dans le cadre de sa mission, des cas les plus difficiles sous

différents aspects tels que :

· Des difficultés d'ordre cognitif

· Des difficultés d'ordre social

· Des difficultés d'ordre psychoaffectif

Chaque pallier de difficulté est pris en charge par

l'un des professionnels de l'équipe du RASED en fonction de son domaine

d'expertise ou de spécialité. Quand les difficultés d'un

élève se hissent à plusieurs niveaux et paraissent

irrémédiables même avec un accompagnement spécifique

du réseau d'aide, celui-ci se voit orienter vers des aides

extérieures, assurées par des professionnels hors du

système scolaire, travaillant dans des organismes privés ou

publics. Parmi ces établissements, nous pouvons citer :

· Le SESSAD (Service d'Education Spécialisée

et de Soins à Domicile)

· La MDPH (Maison Départementale des Personnes

Handicapées)

· Le CMPP (Centre Médico Psycho

Pédagogique)

· Le CMSP (Centre d'Action Médico-Sociale

Précoce)

· La PIJ (Psychiatrie Infanto-Juvénile)

· Les IME (Instituts Médico-Éducatifs)

27

3.3 L'aide spécialisée à dominante

pédagogique

L'aide spécialisée à dominante

pédagogique est assurée par une maitresse E titulaire du

diplôme CAPA-SH (Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides

spécialisées, les enseignements adaptés et la

scolarisation des élèves en situation de handicap) option E. Ce

diplôme permet aux enseignants du premier cycle d'enseigner dans les

classes spécialisées. Il est accessible à ceux qui ont

déjà enseigné en classe ordinaire. Cette certification

comporte plusieurs options désignant la spécification du domaine

d'enseignement.

Les options du CAPA-SH24

Option A : enseignement et aide pédagogique aux

élèves sourds ou malentendants.

Option B : enseignement et aide pédagogique aux

élèves aveugles ou malvoyants.

Option C : enseignement et aide pédagogique aux

élèves présentant une déficience motrice grave

ou

un trouble de la santé évoluant sur une longue

période et/ou invalidant.

Option D : enseignement et aide pédagogique aux

élèves présentant des troubles importants des

fonctions cognitives.

Option E : aides spécialisées à

dominante pédagogique.

Option F : enseignement et aide pédagogique auprès

des élèves des établissements et sections

d'enseignement général et professionnel

adapté.

Option G : aides spécialisées à

dominante rééducative.

L'option E, spécialisation à dominante

pédagogique se prépare sur une durée de 1 à 2 ans

selon les académies dans les IUFM (Instituts Universitaires de Formation

des Maîtres) remplacés de nos jours par les écoles

supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE). Durant mon

stage, j'ai travaillé principalement avec une maitresse E. J'ai pu donc

observer et participer à de nombreuses séances d'aide à

dominante pédagogique dans le cadre de ma mission. Les actions

découlant de cette aide visent particulièrement la

prévention ou la remédiation pédagogique.

Un rapport de l'inspection académique du Haut Rhin de

2007 précise que la remédiation pédagogique n'a pas pour

but le soutien scolaire, c'est-à-dire la reprise des contenus des

séances de la classe. Cependant, il est à noter que bon nombre de

spécialistes des sciences de l'éducation mettent en doute

l'efficacité des dispositifs d'aides de l'éducation nationale, en

partant du constat que les pratiques

24 Extrait du site web

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57ash/spip.php?article110

28

pédagogiques des enseignants spécialisés

seraient fondées sur la répétition et non sur la

différenciation.

Dans son livre « les méthodes qui font

réussir les élèves, 2014 » Danielle Alexandre,

en faisant référence à aux pratiques des enseignants

spécialisés des réseaux d'aide cite ceci : « On

refait la même chose à l'identique ou simplement plus

lentement. » Pour ma part, je ne peux affirmer de manière

stricto sensu que l'assertion selon laquelle les pratiques

pédagogiques de la maitresse E que j'ai assistée et

observée, pendant mon stage sont similaires à celles qu'exercent

les enseignants de classe ordinaire. Pour pourvoir étayer une telle

hypothèse, il me faudra plus de temps d'observation voire faire une

étude comparée des pratiques pédagogiques en classe

ordinaire et de celles pratiquées lors des séances d'aide

spécialisée à dominante pédagogique.

D'autant plus que je ne pourrai non plus jauger dans ce

rapport de l'efficacité de cette aide pédagogique apportée

par la maitresse E sans avoir préalablement mené une étude

très rigoureuse sur la question. Je dois aussi souligner, selon les

bilans effectués par l'équipe du RASED Koechlin-Cour de Lorraine,

que près d'un tiers des élèves ayant

bénéficié de l'aide du dispositif ont pu

réintégrer leur classe et continuer leur scolarité sans

difficulté apparente25. On constate, selon la psychologue

scolaire de l'établissement Koechlin, que même après avoir

quitté le premier cycle ; les élèves ayant

été pris en charge par le RASED et qui par la suite ont

surmonté leurs difficultés enregistrent un progrès

constant au second cycle (collège).

Ces observations se fondent sur les résultats

satisfaisants des bulletins scolaires de ces élèves

arrivés en second cycle. Les établissements du second

degré envoient régulièrement une copie de bulletins des

élèves qui ont fréquenté les écoles

élémentaires de Koechlin et de Cour de Lorraine, ce qui permet

d'avoir un feedback sur la situation des élèves au

collège.

Néanmoins, il me semble que la plupart des

méthodes d'enseignement utilisées par la maitresse E pendant ses

séances, relèvent beaucoup plus, sous certains aspects, de la

pédagogie traditionnelle plutôt qu'aux pratiques de

pédagogie nouvelle. Qu'est-ce que la pédagogie nouvelle ? Cette

appellation fait référence à l'ensemble des

méthodes pédagogiques dites actives, émanant de

l'école nouvelle, courant de pensée préconisé par

des pédagogues réformateurs comme Comenius, Rousseau, Pestalozzi,

Dewey, Montessori, Decroly, Coussinet et Freinet. Ce que préconisent ces

praticiens et théoriciens de l'éducation à travers les

méthodes actives ou pédagogie nouvelle, est un apprentissage

centré sur l'élève par opposition à la

pédagogie traditionnelle ou l'apprentissage est plutôt

centré sur

25 Voir entretien avec maitresse E RASED Koechlin en

annexe.

29

l'enseignant et son savoir (courant didactique)26.

Les pédagogies nouvelles mettent l'accent sur l'apprentissage par la

recherche et l'expérience. L'apprenant ou l'élève

construit lui-même son savoir à partir d'une situation

éducative, qui le met en action et l'incite à comprendre certains

concepts par sa prise d'initiative. Ainsi, nous retrouvons trois courants

pédagogiques historiques découlant des écoles nouvelles et

parcourant encore aujourd'hui les différents réseaux

éducatifs tant en France qu'ailleurs dans le monde :

? La pédagogie différenciée ? La

pédagogie du projet ? L'éducabilité cognitive

Par ailleurs, nous pouvons souligner qu'il existe quelques

traces relevant des méthodes actives que nous retrouvons dans les

séances d'aide spécialisée à dominante

pédagogique comme la différenciation, la discrimination

kinesthésique dans l'apprentissage de l'écriture, etc. Les

entretiens que j'ai effectués avec les différents professionnels

du RASED nous montrent également que les pédagogies nouvelles

sont connues mais peu explorées, à l'exception de la maitresse G

de Koechlin-Cour de Lorraine qui m'a confié lors d'un entretien, que les

pratiques éducatives utilisées en rééducation

relevaient beaucoup plus de la pédagogie de Freinet que la

pédagogie traditionnelle.

Par exemple, quand je me suis entretenu avec une psychologue

scolaire de Mulhouse sur la méthode de Feuerstein en matière

d'éducabilité cognitive, elle semblait être informée

du principe de cette pratique pédagogique et la trouvait très

intéressante. Cependant, elle émettait des réserves quant

à son application dans le RASED parce qu'elle considérait que les

enseignantes à dominante pédagogique (maitresse E) ne disposent

pas suffisamment de temps pour pouvoir tapisser une telle méthode dans

leur pratique.

3.3. 1 Le travail de l'enseignante

spécialisée à dominante pédagogique (maitresse

E)

En effet, la question de la temporalité pose

problème dans la fonction de la maitresse E qui est chargée

d'administrer aux élèves en grande difficulté une aide

à dominante pédagogique. Elle intervient essentiellement dans les

classes de CE1, CE2 et de CP au niveau de la lecture ou l'écriture,

rarement en mathématiques. Ses interventions dans les niveaux de classe

et difficultés d'apprentissage sont coordonnées par l'inspecteur

de l'éducation nationale (TEN) qui détermine les priorités

des secteurs d'éducation. Chaque groupe d'élèves pris en

charge par la maitresse E bénéficie d'une heure de séance

par jour, en raison de 3 à 4 heures de séance de travail par

élève dans la semaine. Le temps de

26 L'accompagnement pédagogique, formateur

sans le savoir, 2006. Collection des chercheurs militaires.

30

travail étant très circonscrit cela ne permet

pas à l'enseignante d'orienter de manière efficace son diagnostic

sur la difficulté des élèves vers une pédagogie

plus différenciée et individualisée. En

conséquence, l'aide apportée aux élèves en grande

difficulté ne peut garantir des résultats immédiats. En

outre, l'enseignante spécialisée est à cheval sur deux

établissements, contrainte à des emplois du temps difficilement

gérables. Pour pallier ce souci de temps et optimiser l'aide

pédagogique il aurait fallu consacrer dans la journée au minimum

4 heures de temps par groupe d'élèves au lieu d'1 heure. Dans ce

contexte, le système éducatif ne favorise pas l'exploration de

pédagogies nouvelles dans un cadre temporel aussi restrictif. En

l'occurrence, la plupart des élèves pris en charge durant ces

séances sont confrontés à divers troubles d'apprentissage

tels que :

· Troubles du langage

· Troubles d'attention

· Motivation défaillante

· Dyslexie

· Dysphasie

· Trouble spatio-temporel

· Problèmes psychomoteurs

Sur le terrain, la mission de la maitresse E consiste

principalement à aider ces élèves en grande

difficulté à surmonter des problèmes liés à

l'acquisition des savoirs de base (lire, écrire, compter) qui baliseront

l'itinéraire scolaire de ces derniers (Morel S., 2014).

3.3.2 Les pratiques pédagogiques

L'enseignante spécialisée aux aides

pédagogiques constitue les groupes d'élèves en fonction du

profil de leurs difficultés. C'est-à-dire ceux qui

présentent à peu près les mêmes problèmes

d'apprentissage se réunissent dans un seul groupe. Cela permet à

l'enseignante d'éviter la différenciation et d'adapter son

enseignement à l'ensemble du groupe. Par ailleurs, certaines

méthodes d'enseignement semblent être incontournables pour le bon

le déroulement des séances. Elles ont pour but de stimuler les

fonctions cognitives des élèves donnant lieu d'intégrer

des savoirs théoriques appris pendant une séance. A titre

d'exemple, nous pouvons énumérer quelques-unes d'entre elles

comme :

1) La variation

Certains enfants souffrent de trouble d'attention. Ils sont

dans l'incapacité de se concentrer pendant quelques minutes sur un item.

Pour contourner cette difficulté et faciliter l'apprentissage

l'enseignante spécialisée varie les activités de la

séance passant d'exercices de chants à l'écriture ou

31

le dessein. Cependant, il est important que toutes les

activités puissent avoir un lien avec l'objectif de la séance

afin d'éviter l'éparpillement.

2) La systématisation

Les enfants déficients intellectuellement ou souffrant

de troubles d'ordre cognitif ont du mal à mémoriser sur le long

terme les notions apprises pendant un cours. La systématisation consiste

à répéter et faire répéter à un

élève un concept qui lui permettra de s'approprier d'un savoir.

La systématisation est un exercice de mémorisation, de

gymnastique intellectuelle, selon les termes employés par la maitresse E

chargée de l'enseignement spécialisé à dominante

pédagogique. Cette méthode permet de corriger des

problèmes d'instabilité cognitive chez l'enfant en grande

difficulté qui dans un premier temps, semble avoir acquis un savoir et

l'instant d'après oublie totalement ce qu'il avait appris. La

systématisation se pratique régulièrement dans les

séances d'aide spécialisée. Et cela peut être

dû à trois facteurs principaux :

? Manque de concentration

? Carence éducative (manque d'encadrement et

d'investissement des parents dans l'apprentissage de l'enfant)

? Problème psycho affectif

Par exemple, nous avons confronté des cas

d'élèves dont le bilan psychologique ne révélait

aucune déficience intellectuelle et pourtant il fallait à maintes

reprises systématiser, pour qu'ils s'approprient d'un

élément du cours. On doit bien admettre que, la difficulté

scolaire d'un élève ne peut pas être

systématiquement médicalisée contrairement à ce que

pensent certains psychologues de l'éducation. Elle doit être prise

en compte dans sa globalité.

3) Différenciation

Il arrive pendant une séance d'aide

spécialisée, qu'un élève du groupe rencontre plus

de difficultés que d'autres à exécuter un exercice. En

l'occurrence, l'enseignante atténue le degré de difficulté

de l'exercice pour s'adapter au niveau de compréhension de

l'élève. La différenciation permet donc d'accorder une

considération particulière tant sur le plan pédagogique

qu'émotionnel à l'élève en difficulté.

32

4) Conflit socio cognitif

En situation de conflit socio cognitif, l'enseignante stimule

les capacités d'analyse et de réflexion d'un élève

du groupe. Elle demande au groupe d'apporter une critique sur le travail ou la

démarche réflexive d'un élève.

5) Verbalisation

Comme indiqué précédemment, les

élèves en grande difficulté, pour la plupart, maitrisent

peu la langue orale. Il est important de les faire verbaliser,

c'est-à-dire répéter en créant des phrases

structurées pour expliciter une consigne qui leur a été

donnée ou pour faire appel à leur capacité de comprendre

le sens d'une phrase ou d'une notion apprise. Nous avons pu assister à

des situations où l'élève comprenait mentalement un

concept mais ne parvenait pas à le dire. La verbalisation permet

à l'élève de mettre des mots sur des idées, des

émotions, etc. Si malgré les efforts répétés

de l'enseignante, l'élève n'arrive pas à verbaliser, elle

propose dans ce cas-là, aux parents de celui-ci de consulter un

orthophoniste pour pallier ce problème qui constitue un frein à

l'apprentissage.

6) La reformulation

Les élèves en grande difficulté ne

comprennent pas souvent les consignes qui leur ont été

formulées. Il est important dans le cadre d'un enseignement

spécialisé de reformuler quand une question qui a

été posée semble ne pas être bien comprise.

7) Interférence

A partir d'une phrase retrouvée dans un texte ou dans

un chant, on demande à l'élève de faire ressortir le

contexte. Les interférences permettent à l'élève de

faire des mises en relation, d'interpréter le sens d'une phrase qui

n'est pas littéralement accessible. Exemple : Hugo prend un livre,

Lili lit... Si on demande à l'élève le contexte dans

lequel se situe cette phrase, celui-ci doit normalement répondre que les

enfants sont à la bibliothèque. L'interférence est un

exercice mental qui permet à l'élève de construire le

sens.

En définitive, chaque situation d'élève

dans un groupe est différente et chaque problème lié

à l'apprentissage est différent, d'où l'importance de

varier les outils pédagogiques et de différencier les

enseignements par rapport à la situation de l'élève.

Néanmoins, il serait très utile dans le cadre de ces

séances d'avoir aux recours aux méthodes d'éducation

cognitive de Feuerstein PEI (Programme d'enrichissement intellectuel) qui ont

pour but de préparer le terrain pour les apprentissages et apprendre ces

élèves à apprendre, à penser et à raisonner

(Giry M., 1994). D'autant plus, l'introduction d'ateliers de raisonnement

logique (ARL) dans les séances pédagogiques du RASED

pourraient éventuellement aider certains

élèves plus résistants au processus d'apprentissage. D'un

autre côté, il faut noter que les exercices tels que la

systématisation, l'interférence ou la verbalisation

effectués par l'enseignante spécialisés aux aides

pédagogiques dans ses séances, se rapprochent sous certains

aspects, aux méthodes d'éducabilité cognitive, dont le but

consiste à stimuler les fonctions cognitives de

l'élève.

3.3.3 L'aide spécialisée pédagogique

sur le plan systémique

Du point de vue systémique, le fonctionnement des

ateliers d'aides à dominante pédagogique suit le schéma

traditionnel du système scolaire de l'éducation nationale. Sur

une année académique les séances sont réparties en

quatre périodes. En général, au début de la

période, l'élève pris en charge, est soumis à une

évaluation formative qui permettra à l'enseignante de mettre en

oeuvre une remédiation. A cela s'ajoute en fin de période, une

évaluation sommative par laquelle l'enseignante pourra vérifier

si l'objectif visé en termes d'acquisition de savoir et de

compétences pendant les séances a été atteint.

Quand tout se passe bien pour l'élève au terme de la

période, un diplôme lui est décerné afin de le

récompenser pour ses efforts. Dans le cas contraire, la maitresse E

décide en accord avec la maitresse de classe, de continuer la prise en

charge pour la prochaine période. Ainsi, en fonction du degré de

difficulté, certains élèves peuvent être suivis

pendant une période et tandis que d'autres seront pris en charge pendant

plusieurs périodes, voire une année complète. Ce

système évaluation-note-diplôme,

préconisé par l'éducation nationale se fonde

essentiellement sur une philosophie de performance qui s'articule avec la

culture du monde du travail dans une société postmoderne.

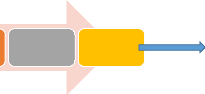

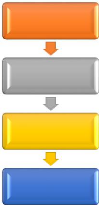

Schéma du système scolaire classique

Evaluation

Note

Diplome

33

Performance

Schéma du monde du travail

Evaluation

Travail

Diplome

Performance

34

En d'autres termes, les attentes de l'école

répondent aux exigences des entreprises. On conditionne

l'élève à pouvoir s'accoutumer de la culture

entrepreunariale de la société dans laquelle il évolue.

Dans cette perspective, l'enseignante (maitrese E) de manière

inconsciente, fait appel lors de ses séances à la motivation

extrinsèque de l'élève pour l'encourager, le stimuler

cognitivement plutôt de renforcer la motivation intrinsèque

de celui-ci.

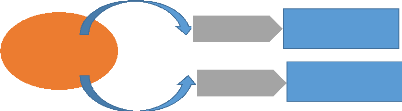

Schéma différence entre motivation

extrinsèque et intrinsèque

Motivation

Récompenses,

punitions, évitement

Extrinsèque

Satisfaction de soi par

une activité

réalisée

Intrinsèque

N.B Plus les élèves grandissent plus leur

motivation extrinsèque augmente, c'est le cas pour les adolescents. Par

contre, la motivation intrinsèque des élèves est plus

élevée en primaire (Bourgeois E., 2007).

Il faudra souligner que les punitions sont très rares

dans les séances puisque le rapport entre les élèves et

l'enseignante n'est pas le même qu'en classe ordinaire. De manière

plus générale, ces enfants sont moins perturbants en petit groupe

qu'en présence d'un contingent d'élèves plus important.

3.4 L'aide spécialisée à

dominante rééducative

L'aide spécialisée à dominante

rééducative a pour but de réconcilier

l'élève avec l'école, à avoir envie d'apprendre.

Elle est assurée par une maitresse G titulaire du CAPA SH option G. Sa

spécialisation lui permet d'intervenir dans des problématiques

inhérentes au comportement de l'enfant comme la maitrise des

émotions, les difficultés relationnelles, les séparations

(maturation, autonomie...), la violence27. La formation se

déroule en alternance dans les IUFM (Instituts universitaires de

formation

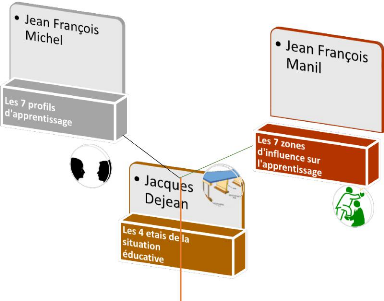

27 Rapport inspection académique Haut Rhin