|

Etude des performances agronomiques de la

culture de tomate de contre saison dans la

zone

côtière du Sud - Bénin (Cotonou -

Pahou - Grand-

Popo)

Etude réalisée par

L. Wilfried YEHOUESSI

Sous la supervision de

Aurélie PERRIN

(Cirad)

Joël HUAT (Cirad & AfricaRice)

Octobre 2011 - Avril 2012

Remerciements

C'est pour moi un agréable devoir, au terme de cette

étude d'exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à tous ceux

qui ont contribué à sa réalisation. Ma

considération va à l'endroit de :

- Mlle Aurélie PERRIN, doctorante CIRAD, UPR Hortsys

(Fonctionnement agroécologique et performances des systèmes de

culture horticoles), France;

- Dr Joël HUAT, agronome CIRAD, UR Hortsys et AFRICARICE,

Programme« Sustainable Productivity Enhancement », Bénin ;

- Pr. Dr. Ir. Guillaume AMADJI, Vice - Doyen de la

Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université d'Abomey -

Calavi (FSA/UAC), Responsable du Laboratoire des Sciences du Sol de FSA/UAC

;

- Mr. Serge SIMON, agronome maraîchage CIRAD, UR Hortsys,

Bénin ;

- Dr. Ir. Françoise ASSOGBA KOMLAN, agronome au Centre de

Recherches Agricoles Plantes Pérennes - Programme Cultures

Maraîchères, INRAB ;

- Dr. Séraphin C. Capo ATIDEGLA, Directeur Service

d'Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles (DAGRN), CeRPA

Atlantique ;

- Mme LAFIA Madeleine, Responsable Communale pour la Promotion

Agricole (RCPA) de la commune de Cotonou ;

- Mme Tarératou AMINOU, Responsable Communale pour la

Promotion Agricole (RCPA) de la commune de Ouidah ;

- Mr Maxime LOKONHOUNDE, Responsable Communale pour la Promotion

Agricole (RCPA) de la commune de Ouidah ;

- Mme Edwige ZOHOUN, Technicienne Spécialisée en

Production Végétale (TSPV) de Cotonou ;

- Les conseillers en Production Végétale (CPV) des

trois communes retenues pour l'étude ; - Les maraîchers des trois

communes qui ont participé à l'étude.

Résumé

La tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) de la

famille des Solanacées, est l'une des plus importantes cultures

maraîchères produites en zone urbaine et péri-urbaine du

Bénin tant sur le plan des superficies (27800 ha) que de la production

(154600 tonnes) en 2010 (FAOSTAT 2012).Toutefois,les pratiques culturalesde

production de la tomate de contre saison sont mal connues. Cette étude a

pour objectif l'analyse des performances agronomiques des différents

systèmes de production de la tomate de contre saison dans la zone

côtière du Sud-Bénin. Elle s'insère dans le cadre

d'une thèse de doctorat intitulée : « Quelle prise en

compte de la variabilité sol, climat et pratique dans l'analyse de cycle

de vie des produits maraîchers ? Mise en oeuvre au cas de la tomate

».

Douze maraîchers producteurs de tomate ont

été échantillonnés sur la base d'une liste de

quarante fournie par les différents Centre Communaux pour la Production

Agricole (CeCPA) de Cotonou, Ouidah et Grand-Popo. Le critère

d'échantillonnage retenu était le système d'irrigation.

Lesdonnées, tant qualitatives que quantitatives ont été

collectées par voie d'enquêtes auprès des exploitants

agricoles et par des mesures au champ. Les données

qualitativescollectées par les CPV/CeCPA concernentles dates de semis,

de repiquage et des apports d'intrants, ainsi que la nature des intrants, les

quantités appliquées et les modes d'apports. Les mesures au

champont permis de quantifierles doses de fertilisants et de pesticides

appliqués, les volumes d'eau d'irrigation et les rendements obtenus en

fin de culture. Les données ont été analyséesen

ayant recours à la statistique descriptive (moyenne, écart-type,

coefficient de variation) et aux références disponibles dans la

littérature.

Les résultats ont montré quela période de

semis favorable à la production de la tomate de contre saison couvre la

première quinzaine du mois d'octobre. Les engrais organiques et

minéraux sont apportés à forte dose tant au stade

pépinière (fiente de poule essentiellement) qu'au stade culture

(NPK, urée et fiente de poule). Suite aux attaques sévères

de ravageurs,notammentl'acarienTetranychus evansi, nous avons

observé de fortes fréquences de traitements avec des pesticides.

Pour de nombreux traitements phytosanitaires, les doses appliquées

étaient supérieures aux doses recommandées sur

l'emballage. Les faibles rendements observés,majoritairement

inférieurs à 10 t.ha-1 s'expliquent pardes carences en

eau, en azote et/ou par des dégâts importants de maladies et de

ravageurs. Quatre parcelles sur douze ont été abandonnées

avant la première récolte.Pour expliquer les causes de

variabilité des rendements de la tomate de contre saison, il serait

nécessaire de mettre en place un dispositif de recherche

approprié, ce qui n'était pas le cas dans cette étude.

Celle-ci visait avant tout à caractériser les pratiques de

conduite et les performances agronomiques des différents systèmes

de production de la tomate de contre saison dans la zone côtière

du SudBénin.

Ces résultats militent en faveur de la formation des

producteurs aux bonnes pratiques de fertilisation (dosage des engrais,date

d'application)et de traitements phytosanitaires (choix des pesticides, dosage

des pesticides, date et mode d'application, ...) et à la reconnaissance

des ravageurs et maladies de la tomate. Les séances de formation

pourraient être assurées par des techniciens de l'encadrement,

eux-mêmes formés aux bonnes pratiques.

Listes des sigles et abréviations

ACV : Analyse du Cycle de Vie

CeCPA : Centre Communale pour la Promotion

Agricole

CeRPA : Centre Régional pour la Promotion

Agricole

CPV : Conseiller en Production

Végétale

RTE : Référentiel Technico -

Economique de la production de tomate

RCPA : Responsable Communal pour la Promotion

Agricole

CV : Coefficient de Variation

TYLCV : Tomato Yellow Leaf Curl Virus

FSA : Faculté des Sciences

Agronomiques

UAC : Université d'Abomey - Calavi

CIRAD : Centre de Coopération

Internationale en Recherche Agronomique pour le

Développement

Table des matières

Remerciements i

Résumé ii

Listes des sigles et abréviations iii

Liste des tables et figures v

Introduction 1

1. Matériel et méthode 2

1.1. Site de l'étude 2

1.2. Sélection des parcelles 3

1.3. Collecte des données 5

1.4. Analyse des données 6

2. Résultats 6

2.1. Mise en place de la parcelle 6

2.1.1. Diversité des parcelles 6

2.1.2. Date de semis 7

2.1.3. Densité de repiquage 7

2.2. Fertilisation azoté 8

2.2.1. Stade pépinière 8

2.2.2. Stade culture 10

2.3. Apport en autres éléments fertilisants 14

2.3.1. Fertilisation phosphatée 14

2.3.2. Fertilisation potassique 15

2.4. Protection phytosanitaire 17

2.4.1. Diversité des produits et fréquences

d'application 17

2.4.2. Traitements phytosanitaires au stade

pépinière 19

2.4.3. Traitements phytosanitaires au stade culture 21

2.5. Irrigation 24

2.6. Récolte 25

3. Discussion générale 25

3.1. Le protocole de collecte des données : atouts,

contraintes et recommandations 25

3.2. Pépinière 27

3.3. Fertilisation 27

3.4. Protection phytosanitaire 28

3.5. Analyse des pertes de rendements : causes,

conséquences, perspectives 29

Conclusion et recommandations 31

Références bibliographiques 32

Annexe 1 : Répertoire des producteurs de tomate de contre

saison dans les communes de

Cotonou, Ouidah/Pahou et Grand-Popo II

Annexe 2 : Fiches de collecte qualitative - Stade

Pépinière IV

Annexe 3 : Durée des cycles de culture et rendements X

Annexe 4 : Quantités d'intrants apportées par

parcelle XI

Annexe 5 : Caractéristiques physico-chimiques des sols,

décembre 2011 XII

Liste des tables et figures

Figure 1 : Evolution des superficies emblavées quelques

cultures maraîchère au Bénin.

(Source : FAOSTAT 2012) 1

Figure 2 : Localisation et répartition des parcelles

enquêtées 3

Figure 3: Pré-typologie obtenue à partir de la

bibliographie et les dires d'experts pour la commune de Ouidah/ Pahou

4

Tableau 1: Répartition des maraîchers enquêtés

par commune et par mode d'apport

d'irrigation 5

Figure 4 : Effet de la date de semis sur le rendement 7

Figure 5 : Effet de la densité de repiquage sur le

rendement 7

Tableau 2 : Apports de fiente de volaille et quantités

d'azote organique correspondante en stade pépinière 9

Tableau

3 : Apports de fiente de volaille et quantités d'azote organique

correspondante en

stade culture 11

Figure 6 : Dose d'azote minéral appliqué par

exploitation en stade culture 12

Tableau 4 : Apports d'azote minéral appliquée par

type d'engrais, par exploitation et par

localité 13

Tableau 5 : Dose totale d'azote appliquée en stade culture

(kg N.ha-1) 13

Tableau 6 : Apports de P2O5 en pépinière

exprimés en kg P2O5. ha-1 14

Tableau 7 : Apports de P2O5 en culture exprimés

en kg P2O5. ha-1 15

Tableau 8 : Apports de K2O en pépinière

exprimés en kg K2O. ha-1 16

Tableau 9 : Apports de K2O en culture exprimés en kg K2O.

ha-1 17

Tableau 10 : Liste des pesticides utilisés par les

producteurs 18

Tableau 11 : Nombre d'application de pesticides 19

Tableau 12 : Nombre moyen de dose de référence par

application en pépinière de substances

actives classées par spectre d'action avec le nombre

d'application entre parenthèses 20

Figure 7 : Quantités de

substances actives (SA en kg.ha-1) apportées en stade

pépinière ;

spectre insecticide (a) spectre fongique (b) 21

Tableau 13 :

Nombre moyen de dose de référence par application en culture de

substances

actives classées par spectre d'action avec entre

parenthèses le nombre d'application 22

Figure 8 : Quantités de substances actives à

activité insecticide apportées en stade culture 23

Figure 9 : Quantités de substances actives à

activité fongicide apportées en stade culture 23

Figure 10: Rendements en fonction de la quantité totale

d'eau apportée pendant tout le cycle

cultural 24

Figure 11 : Rendements et quantité d'eau apportée

par exploitation 24

Figure 13 : Rendement par exploitation 25

Introduction

En Afrique tropicale, la croissance rapide de la population

urbaine pose la question de l'approvisionnement alimentaire des villes

(Olanrewaju et al, 2004). Dès lors, l'agriculture urbaine et

périurbaine devient une option qui tente de répondre au

problème de l'amélioration de l'insécurité

alimentaire des citadins, face à la faiblesse des performances des

systèmes de production rurale (Tinker, 1998, cité par Hounpkonou,

2003). Bien qu'elle soit souvent réprouvée par les

autorités, l'agriculture urbaine est une réalité dans la

plupart des villes du Sud (Mougeot, 2006).

Au Bénin, le maraîchage apparaît

aujourd'hui comme une des principales composantes de l'agriculture urbaine et

périurbaine à l'instar du petit élevage (ruminants,

volailles,...). Les cultures maraîchères sont produites dans

toutes les régions du sud Bénin (Adorgloh-Hessou, 2006). Selon la

FAO, la tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) de la famille des

Solanacées, est l'une des plus importantes cultures

maraîchères produites au Bénin tant sur le plan des

superficies (27800 ha) que de la production (154600 tonnes) en 2010 (figure

1).La tomate est le produit maraîcher le plus consommé,

utilisé comme condiment dans la ration alimentaire quotidienne à

base de céréales et de tubercules.

Figure 1 : Evolution des superficies emblavées

quelques cultures maraîchère au

Bénin.

(Source : FAOSTAT 2012)

La diversité des systèmes et des conditions de

production de la tomate au Bénin présentent le pays comme un cas

d'étude pertinent pour l'évaluation des pratiques agricoles d'un

point de vue agronomique et environnementale.Plus spécifiquement, la

tomate de contre saison cultivée d'octobre àmars

représente un défi technique majeur. En effetcette

culturenécessite une bonne maîtrise des techniques d'irrigation et

de fertilisation, etla forte pression parasitaire exige une maîtrise des

techniques de lutte contre les ravageurs et maladies.

La présente étude s'insère dans le cadre

d'une thèse intitulée : « Quelle prise en compte de la

variabilité sol, climat et pratique dans l'analyse de cycle de vie des

produits maraîchers ? Mise en oeuvre au cas de la tomate ». Notre

étude porte plus spécifiquement sur l'analyse des performances

agronomiques des systèmes de production de la tomate de contre saison au

Bénin. De manière pratique, l'étude permettra de

réaliser l'inventaire des intrants, des pratiques et des rendements des

systèmes étudiés. Les résultats de cette

étude permettront d'une part, d'effectuer une analyse environnementale

de la tomate de contre-saison béninoise par la méthode «

Analyse du Cycle de Vie » (ACV). D'autre part, cette analyse permettra de

sensibiliser les maraîchers sur les performances agronomiques de leurs

pratiques.

1. Matériel et méthode 1.1. Site de

l'étude

L'étude a été conduite dans

lecordonlittoral du sud-Bénin plus précisément dans les

communes de Cotonou (département du littoral), Ouidah/Pahou

(département de l'Atlantique) et Grand-Popo (département du Mono)

(Figure 2). La zone bénéficie d'un climat subéquatorial

sous influence de l'océan atlantique et dispose en général

d'un sol de type sableux marin, pauvre en matière organique avec une

faible capacité d'échange et un faible pouvoir de

rétention en eau. La nappe phréatique se trouve à

proximité de la surface du sol dont la perméabilité

élevée accélère l'infiltration des eaux pluviales

et usées, ce qui pourrait générer des risques de pollution

(Monographie Afrique Conseil, 2006). Le choix de ces communes s'explique par

leur forte démographie d'une part (cas de Cotonou) et la forte

production de tomate de contre saison (cas de Ouidah et de Grand-Popo).Selon le

Centre Régionalpour la Promotion Agricole (CeRPA) qui assure

l'encadrement technique des producteurs et sur la base des différentes

monographies réalisées par le cabinet « Afrique Conseil

»,l'étude sur ces trois communes permet d'obtenir un bon niveau de

représentativité pour la filière de production de tomate

de contre saison au Bénin. En effet, le maraîchage occupe la

majorité des surfaces agricoles de Cotonou (Akomagni, 2006) et

près de 50% des terres destinées aux cultures vivrières

à Grand-Popo, soit 1185 ha(Capo-Chichi, 2006). A Pahou,la culture de

tomate couvre à elle seule 62,63% des terres allouées aux

cultures maraîchères en 2004 (Capo-Chichi, 2006). Seule la commune

de Sémé, sur laquelle on retrouve des systèmes de

production de tomate de contre saison a été exclue de

l'étude pour des raisons pratiques (manque de temps et de moyens pour

élargir le périmètre d'étude).

3 parcelles

5 parcelles 4 parcelles

Figure 2 : Localisation et répartition des

parcelles enquêtées

1.2. Sélection des parcelles

Une enquête détaillée a été

menée chez 12 producteurs représentatifs de la filière de

tomate de contre saison répartis dans les trois communes retenues. La

sélection des parcelles s'est effectuée en 4 étapes.

i. Une étude bibliographique a permis

d'établir une pré-typologie pour la sélection des

parcelles. Sur la base des études menées localement sur la

production maraîchère (AssogbaKomlan, 2004 ; Atidégla S,

2011)4 critères ont été retenus pour caractériser

la diversité des systèmes : la commune, le type de sol, le type

de variété (locale ou améliorée) et le

système d'irrigation.Le principal critère pour réaliser

cette caractérisation a été le système

d'irrigation. Nous avons identifié trois modes d'apports:

· L'irrigation manuelle faite

au moyen d'arrosoirs.La source d'eau est soit un puits à ciel ouvert,

soit un forage muni d'une motopompe qui permet de stocker l'eau dans un bac

construit pour la circonstance.

· L'irrigation par

asperseursréaliséepar la mise sous pression de

l'eau en utilisant la motopompe.La parcelle à irriguer est

quadrillée par les asperseurs.

· L'irrigation par tuyau flexible

quise fait en utilisant une motopompe et des tuyaux flexibles. Le

producteur distribue l'eau sous pression directement aux plantes par le biais

des pommes d'arrosage.

D'autres critères comme la surface

cultivée en tomate de contre saison et la localisation

(rurale, périurbaine ou urbaine) ont également

été identifiés comme facteurs de

diversité. L'analyse bibliographique et la consultation

d'experts a permi s de réduire le nombre de

combinaisons possibles pour chaque commune. La figure 2

présente la pré-typologie obtenue pour la

commune de Ouidah/ Pahou .

Ouidah

Sable

Argile

Am

Loc

Loc

Am

Man

Tuy

Asp

Man

Tuy

Man

Tuy

Asp

Man

Tuy

T2

T1

T3

T5

T6

T8

T5

T4

T7

T9

mmune

pe de solVariét méliorée ou Locale)

Systèm irrigation (Manuel, Tuyau flexible

ou Asperseurs)Systèmes T

Figure3: Pré-

typologie obtenue à partir de la bibliographie et

les dires d'experts pour la commune de Ouidah/ Pahou

ii.

Une phase exploratoire menée en

collaboration avec les Centres Communaux pour la s

d'établir un

Promotion Agricole (CeCPA) a permi répertoire des

producteurs de tomate de

contre saison dans les différentes zones

d'étude. Cette liste (Annexe 1) répertorie

à la fois le ion et les caractéristiques de leur

nom des producteurs, leur localisat système de

production :

surface cultivée stade de

en tomate de contre saison, type de sol,

variété de tomate,

développement

de la culture et do mode d'apport de l'eau

d'irrigation.

iii. L'étape suivante

a consisté à confronter la

pré-typologie avec la diversité des

systèmes présentée dans la liste et

observée lors de visites de terrain.

D'abord en comparant le

. La majorité

sols étaientpour la

sol argileux

d'irrigation par

étaient

des producteurs

pré-typologie, p

répertoire d'agriculteurs et la lusieurs

observations ont été faites

des parcelles a été

cultivée avec une variété

améliorée de tomate.L

es

plupart considérés comme

sableux. Seule une parcelle

s'est singularisée par un dans la

commune de Grand-Popo.Enfin très peu de parcelles avec

des modes asperseurs ont été

identifiées.Nous avons considéré

que les parcelles identifiées

représentatives des

petits producteurs (superficies< 0,1 ha)

et

moyens(0,1 ha <sup<0,3 ha) qui travaillent en

collaboration avec les CeCPA. En revanche, les gros producteurs de tomate (sup

> 0,3 ha), n'ont pas été répertoriés notamment

à GrandPopocar ils ne sont pas sous l'encadrement technique du CeCPA.

iv. Enfin, les agriculteurs possédant

une parcelle type,c'est-à-dire représentative de la

diversité de la population(figure 2), ont été

rencontrés pour évaluer leur capacité à fournir des

données fiables. L'état des parcelles a été

évalué, et plusieurs ont été écartées

à cause de symptômes importants d'attaques de nématodes ou

de déficit en eau,ou parce que le stade de culture était trop

avancé. L'objectif était de maximiser les chances de suivre une

parcelle jusqu'à la récolte. A l'issue de ces rencontres, 12

parcelles ont été sélectionnées (tableau 1).

Tableau 1: Répartition des maraîchers

enquêtés par commune et par mode d'apport d'irrigation

|

Localité

|

Nombre de producteurs enquêtés

|

Total

|

|

Irrigation manuelle

|

Irrigation par asperseurs

|

Irrigation par tuyau flexible

|

|

Cotonou

|

3

|

1

|

0

|

4

|

|

Pahou

|

1

|

0

|

4

|

5

|

|

Grand-Popo

|

0

|

0

|

3

|

3

|

|

Total

|

4

|

1

|

7

|

12

|

Source : Enquête tomate Octobre 2011 - Avril 2012

1.3. Collecte des données

Les parcelles ont été suivies à partir

denovembre 2012 jusqu'à la récolte (ou à l'abandon des

parcelles). Les visites ont été espacées au maximum de 15

jours pour limiter les risques d'erreur dans le suivi et la collecte des

données, les producteurs faisant appel à leur mémoire pour

nous fournir les informations demandées. En effet, aucun producteur ne

saisit par écrit ce qu'il a fait pendant la culture.

Dans l'objectif de faire l'inventaire des intrants et des

pratiques à l'échelle de la parcelle, deux niveaux de

données ont été définis. Un premier niveau, dit

`qualificatif' permet de collecter l'information telle qu'elle est connue par

l'agriculteur (date des opérations, description des pratiques,

identification des doseurs utilisés...). Le deuxième niveau, dit

`quantitatif' permet de quantifier les opérations sur la base des

informations quantitatives collectées au préalable. Ainsi les

données obtenues pourrontêtre exprimées en m2 ou

en kg permettant ainsi l'analyse et la comparaison entre les parcelles.

Le premier niveau de collecte est assurétous les 15

jours par les Conseillers en Production

Végétale (CPV) des

différents CeCPA. Ils ont enregistré l'ensemble des

opérations agricoles

effectuées sur la parcelle sélectionnées

sur la base des fiches de collecte aussi bien en stade pépinière

qu'en culture. Ces fichesrenseignent sur la date de semis, la date de

repiquage, la nature et doses des produits de fertilisation, la nature et doses

des pesticides,la fréquence d'irrigation et la quantité d'eau

apportée,lesquantités de tomate récoltées (Annexe

2).

Les données quantitatives ont été

collectées par le responsable de l'étude. Il consiste à

déterminer les densités de plantation, les doses réelles

de produits apportées (engrais, pesticides), les quantités d'eau

apportées à la culture, les quantités de tomate

récoltées.

1.4. Analyse des données

La saisie des données est faite dans le logiciel Excel.

Une période de validationdes données collectées a

été effectuée afin de corriger les données

erronées. Cette phase de validation a été effectuée

à partir d'indicateurs simples : dose d'azote par hectare, comparaison

des doses de produits phytosanitaires avec des doses de

référence, observation de la moyenne de la population et de la

dispersion autour de la moyenne pour mettre en évidence les cas

extrêmes. Toutes les données identifiées comme `douteuse'

ont été vérifiées lors de visites

supplémentaires chez les agriculteurs.

Les données ont été analysées en

faisant référence à la statistique descriptive pour les

différentes variables que sont lesopérations culturales :

fertilisation organique, fertilisation minérale, protection

phytosanitaire, irrigation, récolte.

Certaines variables ont été mises en relation

directement avec le rendement pour vérifier s'il y avait un effet ou pas

de la variable sur l'évolution du rendement.

2. Résultats

2.1. Mise en place de la parcelle

2.1.1.Diversité des parcelles

Les producteurs des trois zones d'étude exploitent de

petites superficies pour la culture de tomate de contre saison, variant de

126m2 à 2200m2 avec une moyenne de 798

m2 (Annexe 3). Un seul producteur (EA33) sur les douze

échantillonnés produit la tomate sur sol argileux avec une plus

grande superficie(2200 m2). Les caractéristiques

physico-chimiquesdes sols des parcelles enquêtées sont

présentées en annexe 5.

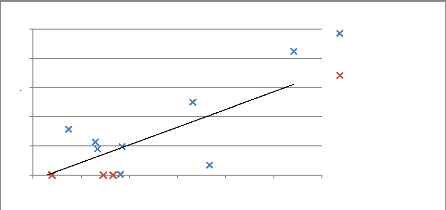

2.1.2. Date de semis

Rendement t.ha-1

14

Parcelles conduites jusqu'à la récolte

Parcelles abandonnées

6

4

2

(2) (1+1)

0

15/8 30/8 14/9 29/9 14/10 29/10 13/11 28/11 13/12 28/12

Date de semis

12

10

8

Figure 4 : Effet de la date de semis sur le

rendement

Les semisen pépinière vont du mois d'Août

au mois de Décembre (Figure 4). Pour les parcelles conduites

jusqu'à récolte, les meilleurs rendements obtenus correspondent

à des semis faits dans la première quinzaine du mois d'octobre.

Assogba-Komlan et al. (2005) préconisent une période de semis

plus large qui s'étend d'Octobre à Janvier. Les rendements

sontplus faibles(<10t.ha-1) pour des semis précoces ou

tardifs par rapport à cette période. Une hypothèse

explicative serait que les semis précoces ont subi les effets

négatifs de la petite saison des pluies tandis que les semis tardifs ont

été affectés notamment par la prolifération des

acariens.

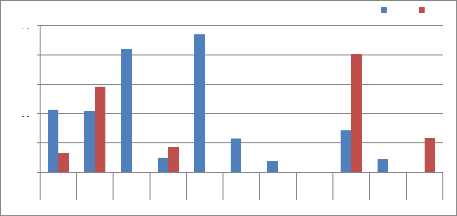

2.1.3. Densité de repiquage

R2 = 0,524

Parcelles abandonnées

Rendement t.ha-1

Parcelles entretenues jusqu'à la récolte

20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

Densité plant.ha-1

25

20

15

10

5

0

Figure 5 : Effet de la densité de repiquage sur

le rendement

Le repiquage est une opération qui consiste à

transférer les jeunes plants de tomate de la pépinière au

champ. La densité de plantation a varié de 18 000 à 75 000

plants par hectare, avec une moyenne de 37 000 plants àl'hectare. Le

rendement tend à s'accroitre avec l'augmentation de la densité,

mais aucune corrélation n'a pu être établie (R2

= 0,52). Les densités recommandées varient entre 36 000 et 38 000

plants.ha-1 sans différence entre lignes simples et lignes

jumelées (Fawusi, 1977 et Bryan, 1970). Le manuel "Produire mieux

les cultures maraîchères" préconise une densité

de 25 000 plants.ha-1avec un espacement de 0,80 m entre lignes et

0,50 m entre plants sur la ligne. Selon le type de croissance de la tomate

(déterminée, semi-déterminée et

indéterminée), Naika et al. (2005) recommandent respectivementdes

densités moyennes de 20 000 plants.ha1pour l'un et 27 000

plants.ha-1 pour les deux derniers typesde croissance.Les

maraîchers enquêtés optent pour des densités

élevées comme un moyen de lutte contre les ravageurs de la

tomatedurant la phase végétative. En effet, durant cette phase,

le flétrissement des plants de tomate et les attaques de ravageurs

sontprégnants. Ces attaques, surtout observées à Pahou,ont

eu un effet réducteur sur la densité de plantation avant

récolte. La pratique de la densité

élevéepermettraitthéoriquement selon les producteurs

d'avoirsuffisamment de plants productifs au stade de récolte, et un

rendement satisfaisant. Néanmoins, les conséquences de telles

pratiques restent à vérifier sur le rendement et la

qualité de la production (calibre des fruits, qualité sanitaire

des fruits) en lien avec les maladies et ravageurs de la culture. .

2.2. Fertilisation azoté

2.2.1. Stade pépinière

La fiente de volaille est la seule forme d'engrais organique

utilisée par les maraîchers enquêtés. Au stade

pépinière, le mode d'application varie : engrais

apportédans les sillons tracés, ou épandu en plein et/ou

mélangé à la terre. Le mode d'apport le plus courant en

pépinière est l'apport en plein mélangé à la

terre (5 producteurs sur 9 le pratiquent). Un seul apport a été

fait par tous les producteurs, soit en fumure de fond(0-7 jours avant semis) ou

en entretien entre 13et 16 jours après semis en

pépinière.

Ladose moyenned'azote organiqueapportée au stade

pépinière estde 141g.m-2 à Cotonou avec un

coefficient de variation de 69%. APahou, elle s'élève à

100g.m-2avec un coefficient de variation de 47%. A Grand-Popo,

l'exploitation EA37 est la seule quia fait un apport d'engrais organique, dont

la dose est de 49g.m-2d'azote en pépinière(tableau

2).

Tableau 2 : Apports de fiente de volaille et

quantitésd'azote organique correspondante en stade

pépinière

|

Localité

|

EA

|

JAS*

|

Apport fiente

(kg. m-2)

|

Apport Norg**

(g N. m-2)

|

Apport moyen Norg / site

(g N. m-2)

|

CV

|

|

Cotonou

|

EA6

|

13

|

4,3

|

132

|

141

|

69%

|

|

EA7

|

14

|

8,6

|

264

|

|

EA12

|

16

|

0,8

|

26

|

|

Pahou

|

EA17

|

-2

|

1,7

|

53

|

100

|

47%

|

|

EA19

|

-4

|

2,0

|

61

|

|

EA28

|

-4

|

4,0

|

123

|

|

EA38

|

-3

|

5,9

|

181

|

|

EA39

|

0

|

2,7

|

82

|

|

Grand-Popo

|

EA37

|

-7

|

1,6

|

49

|

-

|

-

|

|

TOTAL

|

3,5

|

108

|

|

67%

|

*JAS : Jour après semis

**Norg : Quantités deN issus des apports de fiente de

volaille dont la teneur est fixée à 30,6kg.i1 de

produit brut (Chabalier et al, 2006)

La fertilisation des plants en pépinière a

été bien étudiée dans le but d'obtenir des plants

de bonne qualité et productifs (Garton et Widders, 1990; Lee et al,

1999). Cornillon et Bieche (1999) ont montréque la croissance

végétative des plants en pépinière est excessive en

présence d'une solution nutritive riche en éléments

fertilisants. Lorsque cette solution nutritive est à faible

concentration ionique, la croissance est normale et les plants ont une teneur

élevée en matière sèche.Un excès d'azote en

pépinière produit des plants à tiges longues et fragiles,

et une carence en azote se manifeste par un arrêt de croissance et un

étiolement (Odet, 1989).

Liptay et Sikkema (1998) ont fertilisédes plants en

plateaux alvéolés (288 plants par plateau) avec une solution

nutritive dosée à150 ppm N + 47 ppm P + 216 ppm K + 64 ppm Ca +

40 ppm Mg. En apportant 0,2-0,4 litre de solution/plateau/jour, la croissance a

été meilleure (12- 13 cm de hauteur/plant). Avec 0,7 l/plateau/j

elle a été excessive. Avec 0,2 l/plateau/jour les plants n'ont

pas dépassé 6 cm de hauteur.Sur ces bases, la dose optimale peut

être estimée à 4- 8g.m-2(pour une durée

de pépinière moyenne de 30j et une densité estimée

à 1200 plants.m-2), etla dose excessive peut être

estimée à 13 g N.m-2. Cesdoses optimales correspondent

à des conditions expérimentales qui limitent les pertes. En

conditions paysannes, la dose doit être augmentée pour prendre en

compte la biodisponibilité de l'azote issue des fientes et les pertes

par volatilisation et lixiviation. Néanmoins, les maraîchers

enquêtés apportent une dose presque 10 fois supérieure

à la dose optimaleobtenue par Liptay et Sikkema (1998) pour la culture

de tomate en stade pépinière. Il conviendrait par

conséquent de limiter les apports d'engrais azotés en

pépinière.

Notons que 3 exploitantsn'ont pas fertiliséleur

pépinière : EA33 qui avait un sol de type argileux, et EA10 et

EA40 qui avaient un sol de type sableux. L'absence de fumure de fond peut se

justifier par une teneur élevée du sol en éléments

nutritifs avant le semis, soit liée à la richesse

intrinsèque du sol (sol argileux par exemple), soit lié à

des résidus de la culture précédente. L'analyse de sol de

la parcelle EA33 montre une teneur en azote totale supérieure à

toutes les autres parcelles (0,15% pour une moyenne de 0,06%). L'analyse de sol

sur les parcelles EA10 montre que des teneurs en nitrate sont

supérieures à toutes les autres parcelles (15,8 ppm pour une

moyenne de 10,8ppm). Dans les deux cas, l'absence de fumure de fond semble

être justifiée. Pour l'exploitation EA40, les valeurs d'azote de

l'analyse sont moyennes voire faibles.

2.2.2. Stade culture

En culture, l'apport de fiente se fait seulement par apport au

pied des plantes. Le fumier de volaille a une forte valeur agronomique car 60

à 90% de l'azote qu'il contient est sous forme minérale donc

directement disponible pour la plante. Naika et al. (2005) préconisent

de mélanger d'abord le fumier de volaille avec une même

quantité de sol friable ou de sable. Chez les producteurs

enquêtés, cette pratique est courante au stade

pépinière, mais ne l'est pas en culture car elle

nécessiterait probablement une augmentation de laquantité d'azote

qui ne serait alors pas appliqué localement. Pour vérifier cette

hypothèseet optimiser le mode d'application de l'azote au stade culture,

d'autres références en conditions proches de celles

observées chez les agriculteurs Béninois sont

nécessaires.

Les périodes d'apport et les doses sont variables entre

parcelles(CV élevé), mais la dose moyenne varie peu d'une

localité à une autre : 357 et 381 kg.ha-1(Tableau

3).

Tableau 3 : Apports de fiente de volaille et

quantités d'azote organique correspondante en stade culture

|

Localité

|

EA

|

JAR*

|

Apport fiente

(t.ha-1)

|

Apport Norg** /

EA(kg N.ha-1)

|

Apport moyen Norg** /

site(kg N. ha-1)

|

CV

|

|

|

10

|

11

|

|

|

|

|

EA6

|

20

|

11

|

1044

|

|

|

|

|

38

|

11

|

|

|

|

|

EA7

|

12

|

0,003

|

0,1

|

|

|

|

Cotonou

|

357

|

100%

|

|

EA8

|

43

|

2

|

64

|

|

|

|

|

EA10

|

1

|

18

|

559

|

|

|

|

EA12

|

10

|

6

|

189

|

|

|

|

EA13

|

30

|

9

|

284

|

|

|

|

EA17

|

0

|

12

|

376

|

|

|

|

EA18

|

32

|

6

|

188

|

|

|

|

EA28

|

20

|

4

|

117

|

|

|

|

Pahou

|

EA38

|

14

|

7

|

225

|

381

|

84%

|

|

|

40

|

7

|

|

|

|

|

EA39

|

0

|

6

|

1002

|

|

|

|

|

22

|

19

|

|

|

|

|

Moyenne

|

19

|

9

|

368

|

-

|

-

|

*JAR : Jour après repiquage

**Norg : Quantités deN issus des apports de fiente de

volaille dont la teneur est fixée à 30,6kg.i1 de

produit brut (Chabalier et al, 2006)

La dose moyenne d'azote apportée par les producteurs de

Cotonou est de 357kg.ha-1(CV =100%). Les producteurs de Pahou font

un apport de 381kg.ha-1 d'azote (CV =84%). Ceux de Grand-Popo n'ont

pas apporté d'azote organique à leur culture. Ceci pourrait

être dû à la nature argileuse du sol dans cette

localité d'une part et le stock résiduel d'élément

minéraux dans les sols.

Une tonne de tomates fraîches exporte en moyenne environ

2,5 kg d'azote (2,24 à 2,54 kg N selon les auteurs : Geisenberg et

Stewart, 1986 ; Christou et al. 1998 ; Tei et al. 2002). Pour des rendements

inférieurs à 15 t.ha-1, comme ceux observés

chez les agriculteurs enquêtés, les exportations pourraient

être estimées à 27 kg N.ha-1.Gianquinto et Borin

(1990) ont montré qu'un apport de 20 t.ha-1 de fumier soit 20

à 120 kg.ha-1 d'azote (Kossou et Aho, 1997) est très

favorable à l'obtention de rendements élevés de tomate

industrielle (environ 70 t.ha-1), soit des apports atteignant 1,7 kg

d'azote par tonne de tomate produite. Considérant les rendements

obtenus, les apports étaientfortement supérieurs aux besoins de

la plante.

Selon Gianquinto et Borin (1990), l'apport de fumier doit

être complété par une fourniture minérale

adéquate, soit pour 20 t de fumier par ha, un apport en

élément fertilisant de 100 kg N.ha-1 + 50 kg

P2O5.ha-1 + 140 kg K2O.ha-1.

Les types d'engrais minéraux utilisés dans les

trois communes sontl'urée et les engrais ternaires NPK apportés

au sol (16-16-16, 14-23-14),ou en pulvérisation foliaire sous

différentes formulations (NPK 15-5-30, 20-20-20 et 30-10-10).

N (kg.ha-1)

250

200

150

100

50

0

EA6 EA7 EA10 EA12 EA17 EA19 EA28 EA39 EA33 EA37 EA40

NPK Urée

Figure 6 : Dose d'azote minéral appliqué

par exploitation en stade culture

Le nombre d'apport d'engrais minéral a varié de

1 à 7, avec une moyenne de 3, pour le stade culture.Les maraîchers

de Pahou apportent l'azote exclusivement sous forme de NPK, au sol ou en

application foliaire (uniquement en foliaire pour EA 39). La dose moyenne

d'azote apportée est évaluée à 78

kg.ha-1(CV = 119%). A Cotonou, les maraîchers

enquêtés ont fait un apport moyen de 377 kg.ha-1 N (CV

= 94%). Les deux types d'engrais minéral (NPK et Urée) sont

utilisés pour la fertilisation à l'exception de l'exploitation

EA10 qui apporte uniquement du NPK. Les sources d'azote chez les producteurs de

Grand-Popo sontégalement diversifiées. La dose moyenne d'azote

apporté est de 118 kg.ha-1(CV = 94 %) (Tableau 4).

Tableau 4 : Apports d'azote minéral

appliquée par type d'engrais, par exploitation et par

localité

|

Localité

|

EA

|

Type

|

Nombre

d'apport

|

Dose N

(kg N. ha-1)

|

Nombre

d'apport /

EA

|

Dose N

totale / EA

(kg N. ha-1)

|

Dose moyenne

N / localité

|

CV

|

|

Cotonou

|

6

|

NPK

|

5

|

320

|

7

|

980

|

377

|

94%

|

|

Urée

|

2

|

660

|

|

7

|

NPK

|

3

|

104

|

5

|

250

|

|

Urée

|

2

|

146

|

|

10

|

NPK

|

2

|

211

|

2

|

211

|

|

12

|

NPK

|

1

|

25

|

7

|

68

|

|

NPK foliaire

|

5

|

0

|

|

Urée

|

1

|

43

|

|

Pahou

|

17

|

NPK

|

2

|

234

|

3

|

235

|

78

|

119%

|

|

NPK foliaire

|

1

|

1

|

|

19

|

NPK

|

1

|

58

|

2

|

58

|

|

NPK foliaire

|

1

|

0

|

|

28

|

NPK

|

1

|

19

|

1

|

19

|

|

39

|

NPK foliaire

|

1

|

0

|

1

|

0

|

|

GPP

|

33

|

NPK

|

2

|

72

|

5

|

274

|

118

|

94%

|

|

NPK foliaire

|

1

|

0,4

|

|

Urée

|

2

|

202

|

|

37

|

NPK

|

1

|

22

|

1

|

22

|

|

40

|

Urée

|

1

|

59

|

1

|

59

|

|

Moyenne

|

3

|

198

|

-

|

-

|

Dumas et al. (1993) ont déterminé les

exportations minérales de la culture de tomate industrielle pour un

rendement de 90 t.ha-1 en France à 3 kg N.t-1 de

fruits. Scholberg et al (2000), ont trouvé qu'avec un apport de

330 kg N. ha-1, les exportations en N ont été de 210

kg.ha-1. Cavero et al. (1997) ont aussi trouvé des

exportations de 200 kg N.ha-1 pour un rendement de 75

t.ha-1. Huett (1993) a obtenu des exportations de 130

kg.ha-1 de N.Les apports d'azote minéral à Pahou et

Grand-Popo sont équivalentes voire inférieurs aux doses

optimalesréférencées ci-dessus. Par contre, à

Cotonou les apports d'azote minéral sont supérieurs aux doses

optimales.

Tableau 5 : Dose totale d'azote appliquée en

stade culture (kg N.ha-1)

|

Commune

|

EA

|

NPK

|

Urée

|

Fiente

|

NPK foliaire

|

Totale

|

Moyenne

|

CV

|

|

Cot

|

EA6

|

107

|

33

|

0

|

0,0

|

140

|

891

|

130%

|

|

EA7

|

104

|

146

|

2639

|

0,0

|

2889

|

|

EA10

|

211

|

0

|

0

|

0,0

|

211

|

|

EA12

|

25

|

43

|

258

|

0,4

|

325

|

|

Pah

|

EA17

|

234

|

0

|

530

|

0,8

|

765

|

693

|

47%

|

|

EA19

|

58

|

0

|

608

|

0,0

|

665

|

|

EA28

|

19

|

0

|

1233

|

0,0

|

1253

|

|

EA33

|

72

|

202

|

0

|

0,4

|

274

|

|

EA37

|

22

|

0

|

486

|

0,0

|

507

|

|

GPP

|

EA38

|

0

|

0

|

1808

|

0,0

|

1808

|

1334

|

30%

|

|

EA39

|

0

|

0

|

817

|

0,3

|

817

|

|

EA40

|

0

|

59

|

1319

|

0,0

|

1378

|

Si on considère l'ensemble des apports (organiques +

minéraux) et qu'on les compare aux recommandations de Gianquinto et

Borin (1990), c'est-à-dire 20t de fumier associées à 100kg

d'azote minéral, les agriculteurs de Pahou sont proches de cette

recommandation alors qu'à Cotonou les apports sont supérieurs, et

qu'à Grand-Popo ils sont inférieurs à la recommandation

(pas d'engrais organique). Danstoutes les références

bibliographiques cidessus citées, les rendements étaient

nettement supérieurs à ceux observées chez les producteurs

enquêtés. La nutrition azotée de la tomate de contre

saison, dans les conditions de culture au sud-Bénin ne semble pas

optimale.

2.3. Apport en autres éléments

fertilisants

2.3.1. Fertilisation phosphatée

La dose moyenne d'anhydride phosphorique (P2O5)

appliquée en pépinière par les producteurs de Cotonou est

de 1196 kg.ha-1(CV = 80%), 800 kg.ha-1 (CV =53%) à

Pahou et 389 kg. ha-1par le producteur EA37 de Grand-Popo. Ces doses

restent très élevées par rapport à celle

apportée par Liptay et Sikkema (1998), en solution nutritive

(estimée à 40,5 kg P2O5.ha-1pour une

duréemoyenne de pépinière de 30j et une densité de

1200 plants.m-2).

Tableau 6 : Apports de P2O5 en

pépinièreexprimés en kg P2O5.

ha-1

|

Localité

|

EA

|

P2O5org*

|

P2O5min**

|

P2O5tot

|

Dose moyenne P2O5 /

Localité

|

CV

|

|

Cotonou

|

EA6

|

1056

|

213

|

1269

|

1196

|

80%

|

|

EA7

|

2113

|

0

|

2113

|

|

EA10

|

0

|

0

|

0

|

|

EA12

|

206

|

0

|

206

|

|

Pahou

|

EA17

|

424

|

0

|

424

|

800

|

53%

|

|

EA19

|

487

|

0

|

487

|

|

EA28

|

988

|

0

|

988

|

|

EA38

|

1448

|

0

|

1448

|

|

EA39

|

654

|

0

|

654

|

|

GPP

|

EA40

|

0

|

0

|

0

|

389

|

-

|

|

EA37

|

389

|

0

|

389

|

|

EA33

|

0

|

0

|

|

*P2O5 org : Quantités de P2O5issus des apports

de fiente de volaille dont la teneur est fixée à 24,5

kg.t-1 de produit brut (Chabalier et al, 2006)

**P2O5 min : Quantités deP2O5 issus des apports d'engrais

NPK dont la teneur varie en fonction du type de NPK

En culture, les doses moyennes appliquées en fumure

d'entretien sont respectivement de 574 kg.ha-1 (CV=63%), à

Cotonou, 372 kg.ha-1 (CV=76%), à Pahou et 47

kg.ha-1 (CV=76%). Beresniewicz et al.(1986) ont trouvé en

milieu salin que le rendement maximal de tomate a été obtenu avec

un apport de 400 kg.ha-1 de P2O5. Les apports moyens

faits à Pahou et à Cotonou sont voisins de cettedose,voire

largement plus élevés pour certaines parcelles (6, 10,

17). Les fortes doses de P2O5 sont dues aux apports

d'engrais organique (tableau 7). Par contre, les producteurs de Grand- Popo ont

apporté des doses plutôt faibles. Notons néanmoins que

Beresniewicz et al.(1986) se réfèrent à des parcelles avec

des rendements nettement supérieurs à ceux observées chez

les producteurs enquêtés. Enfin, Grunbinga et al.(1993); Hernandez

et Pedro (1991); Hochmuth et al.(1999) ont montré que la tomate ne

répond pas aux apports en P2O5 lorsque le sol est riche en

cet élément. D'après les analyses de sol, 6 parcelles sont

bien pourvus en phosphore assimilables (teneurs supérieures à 200

ppm), les autres parcelles montrent des teneurs moyennes de 100 à 200

ppm (10, 17, 37, 39) et faibles c'est-à-dire inférieurs à

100 ppm (7 et 33). Pour les parcelles bien pourvues, les apports semblent donc

excessifs puisque nous ne retrouvons pas dans des conditions ou le phosphore

est fortement retenu par le sol (sols tropicaux ferralitiques). L'absence

d'apport dans la parcelle 40 semble justifiée.Pour les autres parcelles

les apports semblent justifiés,mais pourraient s'avérer

insuffisantes pour les parcelles 33 et 37.

Tableau 7 : Apports de P2O5 en culture

exprimés en kg P2O5. ha-1

|

Localité

|

EA

|

P2O5org*

|

P2O5 min**

|

P2O5 tot

|

Dose moyenne P2O5 /

Localité

|

CV

|

|

Cotonou

|

EA6

|

836

|

107

|

943

|

574

|

63%

|

|

EA7

|

51

|

104

|

156

|

|

EA10

|

447

|

346

|

793

|

|

EA12

|

379

|

25

|

403

|

|

Pahou

|

EA17

|

451

|

235

|

686

|

372

|

76%

|

|

EA19

|

0

|

58

|

58

|

|

EA28

|

94

|

38

|

132

|

|

EA38

|

360

|

0

|

360

|

|

EA39

|

623

|

0

|

623

|

|

GPP

|

EA40

|

0

|

0

|

0

|

47

|

76%

|

|

EA37

|

0

|

22

|

22

|

|

EA33

|

0

|

72

|

72

|

*P2O5 org : Quantités de P2O5 issus

des apports de fiente de volaille dont la teneur est fixée à 24,5

kg.t-1 de produit brut (Chabalier et al, 2006)

**P2O5 min : Quantités de P2O5 issus des

apports d'engrais NPK dont la teneur varie en fonction du type de NPK

2.3.2. Fertilisation potassique

Le K2O apporté en pépinière provient

essentiellement de la fertilisation organique comme dans le cas du

P2O5. La dose moyenne de cet élément est de 1035

kg.ha-1 pour les maraîchers de Cotonou (CV = 79%). Aucun

apport n'a été faite sur la parcelle 10. A Pahou, la dose moyenne

est plus faible (686 kg.ha-1 ; CV=53%). A Grand-Popo, unseul

exploitant a apporté de l'engrais potassique en pépinière,

soit 333 kg.ha-1 (Tableau 8). Ces doses sont également

très élevées par rapport à celle apportée

par Liptay et Sikkema, 1998, en solution nutritive

(estimée à 97,1 kg K2O.ha-1pour une

duréemoyenne de pépinière de 30j et une densité de

1200 plants.m-2).

Tableau 8 : Apports de K2O en pépinière

exprimés en kg K2O. ha-1

|

Commune

|

EA

|

K2O org*

|

K2O min

|

K2O Total

|

Moyenne Dose K2O

|

CV

|

|

Cot

|

EA6

|

905

|

213

|

1118

|

1035

|

79%

|

|

EA7

|

1811

|

0

|

1811

|

|

EA10

|

0

|

0

|

0

|

|

EA12

|

177

|

0

|

177

|

|

Pah

|

EA17

|

364

|

0

|

364

|

686

|

53%

|

|

EA19

|

417

|

0

|

417

|

|

EA28

|

847

|

0

|

847

|

|

EA38

|

1241

|

0

|

1241

|

|

EA39

|

560

|

0

|

560

|

|

GPP

|

EA40

|

0

|

0

|

0

|

333

|

-

|

|

EA33

|

0

|

0

|

0

|

|

EA37

|

333

|

0

|

333

|

*K2Oorg : Quantités deK2O issus des apports de fiente de

volaille dont la teneur est fixée à 21,0 kg.t-1 de

produit brut (Chabalier et al, 2006)

Au stade culture, la dose moyenne d'élément

potassique est de 479 kg.ha-1(CV = 61%) pour les producteurs de

Cotonou, 328 kg.ha-1(CV = 76%) pour ceux de Pahou, et 47

kg.ha-1(CV = 76%) pour ceux deGrand-Popo. En milieu salin,

Beresniewicz et al, 1986 ont obtenu le meilleur rendementde tomate avec un

apport de 400 kg.ha-1 de K2O. Les apports semblent donc

répondre aux besoinsà Pahou et Cotonou, maisseraient insuffisants

à Grand-Popo. Notons néanmoins que Beresniewicz et al.(1986) se

réfèrent à des parcelles avec des rendements nettement

supérieurs à ceux observées chez les producteurs

enquêtés. A l'instar du P2O5, la tomate ne

répond pas aux apports du K2O lorsque le sol est riche en cet

élément (Dinitrov et Rankov, 1976 ; Dumas et al, 1993 ; Locasio

et al, 1997). La teneur en K2O des sols est élevée à

très élevée (seuil de 0,57 meq pour 100g ; Martin et

Nolin, 1991) sauf pour la parcelle 37 qui présente une

teneurmodérée (0,37 meq pour 100g). Pour la plupart des

parcelles, les apports semblent excessifs, sauf la parcelle 40 qui n'a pas

reçu de K20, et la parcelle 37 qui a reçu une quantité

normale.

Tableau 9 : Apports de K2O en culture exprimés

en kg K2O. ha-1

|

Localité

|

EA

|

K2O org*

|

K2O min

|

K2O Total

|

Dose moyenne K2O /

localité

|

CV

|

|

Cot

|

EA6

|

717

|

107

|

824

|

479

|

61%

|

|

EA7

|

44

|

104

|

148

|

|

EA10

|

383

|

211

|

594

|

|

EA12

|

325

|

25

|

349

|

|

Pah

|

EA17

|

387

|

235

|

622

|

328

|

76%

|

|

EA19

|

0

|

58

|

58

|

|

EA28

|

81

|

38

|

119

|

|

EA38

|

309

|

0

|

309

|

|

EA39

|

534

|

0

|

534

|

|

GPP

|

EA40

|

0

|

0

|

|

47

|

76%

|

|

EA33

|

0

|

72

|

72

|

|

EA37

|

0

|

22

|

22

|

*K2Oorg : Quantités deK2O issus des apports de fiente de

volaille dont la teneur est fixée à 21,0 kg.t-1 de

produit brut (Chabalier et al, 2006)

2.4. Protection phytosanitaire

2.4.1. Diversité des produits et

fréquences d'application

La production de tomate de contre saison est exposée

à de nombreux ravageurs. Ceux observés lors de nos visites sur le

terrain étaient Helicoverpa armigera, Bemisia tabaci,Tetranychus

urticae, Tetranychus evansi,Meloidogyne sp.

La principaleméthode de protection phytosanitaire

utilisée par les maraîchers enquêtés est la lutte

chimique. Elle est pratiquée par les douze maraîchers

enquêtés et consiste à utiliser exclusivement des produits

chimiques de synthèse : insecticides (Diméthoate,

Cyperméthrine, Spinozad, Deltamethrine, Lambda-cyhalothrine,Malathion),

fongicides (hydroxyde de cuivre, Mancozèbe, Chlorpyrifos éthyl,

Thiophanate méthyl, Manèbe, Folpel, Metalaxyl,

Sulfure),Nématicide (Fenamiphos, Terbufos, Carbofuran). Le tableau 10

présente les produits commerciaux utilisés par les agriculteurs.

La dernière colonne présente les valeurs retenues pour la dose de

référence du produit commercial, qui ont ensuite

été utilisées pour le calcul de l'indicateur `Nombre de

doses de référence' (tableau 12 et 13). Il est important de

souligner que ces doses de référence sont une approximation de la

dose d'application recommandée par les firmes phytosanitaires, car la

dose recommandée varie en fonction de la culture et de l'usage (ravageur

ou maladie ciblée). D'autres produitstels que le crésol

associée à de la lessive est utilisé comme

antibactérien.

Tableau 10 : Liste des pesticides utilisés par

les producteurs

|

Nature du

pesticide

|

Nom commercial des pesticides

|

Nom de la

substance active

|

Concentration

(g.l-1 ou

g.kg-1)

|

Famille chimique

|

Dose de

référence PC

(L ou

kg.ha-1)

|

|

Nématicide

|

Carbofuran 5G

|

Carbofuran

|

50

|

Carbamate

|

15

|

|

Némacur 5G

|

Fenamiphos

|

500

|

Organo-phosphoré

|

9,6

|

|

Nématue 10G

|

Terbufos

|

100

|

Organo-phosphoré

|

2,2

|

|

Insecticide

|

Cydim

|

Dimethoate

|

400

|

Pyréthrinoide de synthèse

|

1

|

|

Cypermethrine

|

36

|

Pyréthrinoide de synthèse

|

|

Cypercal

|

Cypermethrine

|

50

|

Pyréthrinoide de synthèse

|

1

|

|

Decis

|

Deltamethrine

|

15

|

Pyréthrinoide de synthèse

|

0,8

|

|

Dimex

|

Diméthoate

|

400

|

Organo-phosphoré

|

1

|

|

Lambda Finer 2,5EC

|

Lambda-cyhalothrine

|

25

|

Pyréthrinoide de synthèse

|

0,8

|

|

Lazer

|

Spinozad

|

480

|

Spinosoïde

|

0,2

|

|

PACHA 25 EC

|

Lambda-cyhalothrine

|

15

|

Pyréthrinoide de synthèse

|

0,8

|

|

Acetamiprid

|

10

|

Organo-chloré, néonicotinoide

|

|

SUMITEX 40 EC

|

Dimethoate

|

400

|

Organo-phosphoré

|

1

|

|

WREKO 2.5EC

|

Lambda-cyhalothrine

|

25

|

Pyréthrinoide de synthèse

|

0,8

|

|

Dursban 4E

|

Chlorpyrifos éthyl

|

480

|

Organo phosphoré

|

2,4

|

|

SUNPYRIFOS 48%EC

|

Chlorpyrifos éthyl

|

480

|

Organo phosphoré

|

2,4

|

|

Fongicide

|

CHAMPION

|

Hydroxyde de cuivre

|

770

|

Métal

|

2

|

|

Contitop 70% WP

|

Thiophanate méthyl

|

700

|

Benzimidazole

|

0,7

|

|

Conti-Zeb "5" 80% WP

|

Mancozèbe

|

800

|

Dithiocarbamate

|

2

|

|

Dithane-M

|

Mancozèbe

|

800

|

Dithiocarbamates

|

2

|

|

FOKO

|

Mancozèbe

|

800

|

Dithiocarbamate

|

2

|

|

Mancozeb 80%WP

|

Mancozèbe

|

800

|

Dithiocarbamate

|

2

|

|

Kocide 2000

|

Hydroxyde de cuivre

|

538

|

Metal

|

2

|

|

Manate

|

Manèbe

|

800

|

Dithiocarbamates

|

2

|

|

Ridomil plus

|

Metalaxyl

|

120

|

Acylalanines

|

2

|

|

Hydroxyde de cuivre

|

600

|

Metal

|

|

TOPSIN-M 70 WP

|

Thiophanate méthyl

|

700

|

Benzimidazole

|

0,7

|

|

Autre

|

Sulfa 80%WDG

|

Souffre

|

800

|

Métal

|

3,8

|

|

Préparation locale (crésyl)

|

Phenols

|

-

|

Phénols

|

-

|

|

Xylenols

|

-

|

Xylenols

|

-

|

Source : Enquête tomate Octobre 2011 - Avril 2012,

informations disponibles sur les emballages, complétées par le

site http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ consulté en Juin 2012.

Sur les douze maraîchers enquêtés, onze ont

utilisé des produits à activité fongicide, cinq ont

utilisé des produits insecticides-nématicides, onze ont fait

usage d'insecticides et trois maraîchers ont fait usage de produits

« autre » : deux ont utilisé du soufre (EA 33 et 37) et unla

préparation locale à base de crésol et de lessive (EA39)

(tableau 11).

Tableau 11 : Nombre d'application de

pesticides

|

Localité

|

EA

|

Insecticides

|

Nématicides

|

Fongicides

|

Autres

|

Total

|

Tot

|

Moy.

|

CV

|

|

Pep

|

Cult

|

Pep

|

Cult

|

Pep

|

Cult

|

Pep

|

Cult

|

Pep

|

Cult

|

|

Cotonou

|

EA6

|

8

|

14

|

|

|

|

7

|

|

|

8

|

21

|

29

|

15

|

66%

|

|

EA7

|

1

|

2

|

|

|

|

1

|

|

|

1

|

3

|

4

|

|

EA10

|

|

6

|

1

|

|

|

1

|

|

|

1

|

7

|

8

|

|

EA12

|

2

|

15

|

|

|

|

|

|

|

2

|

15

|

17

|

|

Pahou

|

EA17

|

|

3

|

1

|

1

|

|

1

|

|

|

1

|

5

|

6

|

8

|

27%

|

|

EA19

|

1

|

2

|

1

|

|

1

|

|

|

|

3

|

2

|

5

|

|

EA28

|

4

|

1

|

|

|

2

|

2

|

|

|

6

|

3

|

9

|

|

EA39

|

|

2

|

|

|

|

1

|

1

|

1

|

1

|

4

|

5

|

|

EA38

|

1

|

5

|

1

|

1

|

|

1

|

|

|

2

|

7

|

9

|

|

GPP

|

EA33

|

|

2

|

|

1

|

2

|

2

|

1

|

|

3

|

5

|

8

|

8

|

71%

|

|

EA37

|

2

|

5

|

|

|

4

|

2

|

|

2

|

6

|

9

|

15

|

|

EA40

|

|

|

|

|

1

|

|

|

|

1

|

0

|

1

|

Source : Enquête tomate Octobre 2011 - Avril 2012

A Cotonou, les producteurs font15 applicationsen moyenne(CV

=66%)contre 8à Pahou et 8 à Grand-Popo(CV= 27 et 71%

respectivement). C'est l'exploitant EA6de Cotonou qui traite le plus avec 21

applications (14 d'insecticide et 7 de fongicide)en phase de culture et 8

applications d'insecticide en pépinière.L'exploitant EA40 de

Grand-Popo a réalisé quant à lui un seul traitement

fongicide en phase pépinière.

Ahouangninou et al. (2011) ont enregistré un

nombre de traitements similaire chez la majorité des maraîchers de

Tori-Bossito au Sud-Bénin, soit 4 à 5 traitements en moyenne par

mois.

2.4.2. Traitements phytosanitairesau stade

pépinière

Les doseurs utilisés sont les flacons doseurs

graduées, la capsule de bière, la boite de tomate de 70g, la

cuillère à soupe, la pincée de doigt, la boîte de

produit pharmaceutique, etc.

Au stade pépinière, 10 maraîchers sur 12

ont effectué des traitements phytosanitaires : 3 ont appliqué un

produit à effet nématicide (à Pahou uniquement), 7 ont

appliqué un produit à spectre insecticide et 6 ont

appliqué un produit à spectre fongicide (tous sauf les

producteurs de Cotonou et l'EA 17 à Pahou). Le recourt aux traitements

phytosanitaires est plus élevé à Pahou qui effectuent au

minimum un traitement insecticide et un traitement fongicide (à

l'exception de l'EA 17 qui n'applique qu'un nématicide). Par contre les

fréquences de traitement les plus élevées avec le

même produit est observé à Cotonou (4 application du

produit commercial Cydim, mélange de Cypermethrine et

Diméthoate). C'est à Grand-Popo et plus particulièrement

chez l'EA 37 que l'on observe le plus de traitements fongicides.

Les producteurs ont utilisé de une à quatre

molécules. Les molécules les plus utilisées sont le

Diméthoate comme insecticide(3 producteurs), etl'hydroxyde de cuivre et

le Thiophanateméthyl comme fongicides. Le nombre moyen de dose de

référence (dose de traitement/dose de référence PC)

varie de 0,8 à 12,9 et est en moyenne égal à 4,1

(Tableau12). Localement, on retrouve des doses moyennes par application

très élevées (EA 37 et 33). Dans les deux cas il s'agit

d'une application du produit commercial TOPSIN-M 70 WP. Il serait

intéressant de connaitre les informations disponibles sur le sachet pour

déterminer la cause de ce surdosage. Pour les autres substances actives,

l'apport maximal est de 3,6 doses et allant jusqu'à 7,1 doses de

référence pour les nématicides et traduit d'avantage des

problèmes d'imprécision dans le dosage des produits lors de la

préparation de la bouillie.

Tableau 12 : Nombre moyen de dose de

référence par application en pépinièrede substances

actives

classées par spectre d'actionavec le nombre d'application

entre parenthèses

|

Communes

|

Cotonou

|

Pahou

|

Grand-Popo

|

|

Substances actives

|

EA6

|

EA7

|

EA12

|

EA17

|

EA19

|

EA28

|

EA38

|

EA33

|

EA37

|

EA40

|

|

Nématicide

|

|

|

|

7,1

|

3,9

|

|

2,9

|

|

|

|

|

Terbufos

|

|

|

|

7,1 (1)

|

|

|

2,9 (1)

|

|

|

|

|

Carbofuran

|

|

|

|

|

3,9 (1)

|

|

|

|

|

|

|

Insecticide

|

1,7

|

1,0

|

1,9

|

|

0,8

|

0,9

|

0,8

|

|

3,3

|

|

|

Cypermethrine

|

1,7 (4)

|

|

1,9 (1)

|

|

|

|

|

|

3,3 (2)

|

|

|

Dimethoate

|

1,7 (4)

|

|

1,9 (1)

|

|

0,8 (1)

|

|

0,8 (1)

|

|

|

|

|

Lambda-cyalothrine

|

|

1,0 (1)

|

|

|

|

0,9 (2)

|

|

|

|

|

|

Acetamiprid

|

|

|

|

|

|

0,9 (2)

|

|

|

|

|

|

Fongicide

|

|

|

|

|

3,6

|

3,0

|

9,8

|

1,4

|

11,7

|

5,6

|

|

Mancozèbe

|

|

|

|

|

|

3,0 (1)

|

|

|

|

|

|

Metalaxyl

|

|

|

|

|

|

|

|

11,7 (1)

|

12,9 (2)

|

|

|

Thiophanate méthyl

|

|

|

|

|

3,6 (1)

|

|

1,4 (1)

|

|

3,6 (2)

|

|

|

Hydroxyde cuivre

|

|

|

|

|

|

|

|

11,7 (1)

|

12,9 (2)

|

5,6 (1)

|

|

Mixte -Soufre

|

|

|

|

|

|

|

|

4,1 (1)

|

|

|

Source : Enquête tomate Octobre 2011 - Avril 2012

En termes de quantité (figure 7), parmi les substances

les plus utilisées en pépinière on retrouve le

Diméthoate et le Carbofuran pour les insecticides. Le Diméthoate

a été utilisé à 4 reprises sur la

pépinière de l'EA6 (Tableau 12), ce qui explique les fortes

quantités utilisées. Les substances actives Carbofuran et

Terbufos sont d'anciennes molécules dont la dose recommandée

d'application est élevée (600 et 700 g.ha-1,

respectivement pour le Terbufos et le Carbofuran). En France, il n'y a

d'ailleurs plus d'usage autorisé pour ces molécules. Pour la

tomate ces substances ont été remplacées par le

Metam-sodium parfois utilisé en mélange avec le Dimethyl

polysiloxane.

a) b)

EA6 EA12 EA17 EA19 EA38 EA33

0,8

0,4

0,0

1,6

1,2

Nématicide Terbufos Nématicide Carbofuran

Insecticide Cypermethrine Insecticide Dimethoate

Insecticide Lambda cyalothrin Insecticide Acetamiprid

SA (kg.ha-1)

20

15

10

Fongicide Mancozèbe Fongicide Metalaxyl

Fongicide Thiophanate méthyl Fongicide Hydroxide de

cuivre

Autre Souffre

SA (kg.ha-1)

0

5

EA19 EA28 EA38 EA33 EA37 EA40

Figure 7 : Quantités de substances actives(SA en

kg.hi1) apportées en stade pépinière ; spectre

insecticide

(a) spectre fongique (b)

Pour les substances à spectre fongicide, on retrouve de

fortes quantités de cuivre et de soufre pour les usages mixtes. Ces

métaux sont utilisés à forte dose également (on

recommande 1,6 à 5 kg.ha-1 pour le cuivre selon les maladies

et 4 kg.ha-1 pour le soufre).

2.4.3. Traitements phytosanitaires au stade culture

En cours de culture, 11 producteurs sur 12 ont utilisés

des pesticides. Le Diméthoate et la Cyperméthrine sont les

insecticidesles plus utilisées dans la lutte chimique(7 maraîchers

sur 12en ont fait usage).Concernant les fongicides, 6 agriculteurs ont

appliqué du Mancozèbe. On retrouve les nombres de doses les plus

élevées pour les substances à spectre nématicide.

Cela s'explique par le mode d'application : les produits nématicides

sont incorporés au sol au pied des plantes, et une dose unitaire est

appliquée par plante, souvent une pincée ou une capsule de

bière. Les agriculteurs ont peu conscience de la dose qu'ils appliquent

par unité de surface. Ils ne connaissent pas les différents

produits nématicides et ont tendance à tous les appeler «

Carbofuran ». Certains produits commerciaux diffèrent par la

concentration et la nature des substances actives, et par conséquent la

dose doit être adaptée. Par exemple, les produits à base de

Fénamiphos (ou Phénamiphos, les deux orthographes ont

été trouvées) doivent être appliqués à

dose plus faible que le Carbofuran et le Terbufos.

Pour les autres substances actives le nombre de doses de

référence (dose indiquée sur le paquet) varie de 0,3

à 3,6 (Tableau13), ce qui témoigne depratiques de dosage peu

précises.

Tableau 13 : Nombre moyen de dose de

référence par application en culture de substances actives

classées

par spectre d'actionavec entre parenthèses le nombre

d'application

|

Commune

|

Cotonou

|

Pahou

|

Grand-Popo

|

|

EA6

|

EA7

|

EA10

|

EA12

|

EA17

|

EA19

|

EA28

|

EA38

|

EA39

|

EA37

|

EA33

|

|

Nématicide

|

|

|

3,3

|

|

6,1

|

|

|

7,8

|

|

|

7

|

|

Fenamiphos

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7(1)

|

|

Terbufos

|

|

|

|

|

6,1 (1)

|

|

|

7,8 (1)

|

|

|

|

|

Carbofuran

|

|

|

3,3 (1)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Insecticide

|

1,5

|

1,1

|

0,6

|

2,1

|

2,5

|

0,4

|

0,5

|

0,8

|

0,4

|

1,5

|

1,3

|

|

Chlorpyrifos éthyl

|

|

|

|

|

|

|

0,5 (2)

|

|

|

|

0,5 (1)

|

|

Cypermethrine

|

1,5 (7)

|

|

0,6 (3)

|

2,2 (5)

|

2,0 (2)

|

|

|

|

0,4 (1)

|

1,7 (3)

|

2,3 (1)

|

|

Deltamethrine

|

|

|

|

|

3,6 (1)

|

|

|

1,3 (1)

|

|

|

|

|

Dimethoate

|

1,5 (7)

|

|

0,6 (3)

|

2,2 (5)

|

|

0,4 (2)

|

|

0,6 (2)

|

0,4 (1)

|

1,3 (2)

|

|

|

Lambda-cyalothrine

|

|

1,1 (2)

|

|

|

|

|

|

0,7 (1)

|

|

|

1,1 (2)

|

|

Spinozad

|

|

|

|

1,9 (5)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fongicide

|

1,1

|

2,0

|

1,5

|

|

0,7

|

|

0,3

|

0,5

|

0,4

|

1,0

|

1,1

|

|

Mancozèbe

|

|

|

|

|

0,5 (1)

|

|

0,3 (2)

|

0,7 (1)

|

0,4 (1)

|

1,0 (2)

|

0,9 (1)

|

|

Manèbe

|

1,1 (7)

|

2,0 (1)

|

2,1 (1)

|

|

|

|

|