|

|

KEIUI5LIQUE DU NIGEK

ME55/KT

UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI DE NIAMEY Faculté des

Lettres et Science Humaines Département de Géographie

|

|

|

Recherche Ensablement des Cuvettes de Gouré

PIC-REC- Gouré

|

Milieux et Sociétés des Espaces Arides et

Semi-arides : Aménagement-Développement

Option : Aménagement des Espaces

Ruraux

Etude de la dynamique des aires pastorales dans le

Département de Gouré :

Apport de la

télédétection et du

SIG.

Mémoire de

D.E.A.

Présenté et soutenu par : Kanembou

Lawandi

Sous la Direction de : Membres du jury

Pr Ambouta Karimou J.M, Département

Sciences du sol/FA/UAM

Co-directeur : Dr WAZIRI MATO Maman, MA,

Département de Géographie/ FLSH/UAM

Directeur de stage : Dr Adoum Alkhalil /Fews

net/ Centre Régional Agrhymet

Président : Pr Motcho Kokou Henri,

Département de Géographie/ FLSH/UAM

Assesseur : Pr Boubacar Yamba,

Département de Géographie/ FLSH/UAM

Année académique : 2006-2007

Table des matieres

Remerciements......................................................................................................i

Résumé................................................................................................................ii

Listedes tableaux

.................................................................................................iii

Listedes

figures..............................................................................................

....... iv Sigleset abréviations

...............................................................................................v

Introduction..........................................................................................................1

Chapitre I: contexte et justification de l'étude

Problématique.......................................................................................................4

1.2.Motivation et contexte du choix du theme

..................................................................6 1.3.

Objectifs de l'étude

............................................................................................7

1.3.1. Objectif général

.............................................................................................7

1.3.2. Objectifs

spécifiques.................................................................................................7

1.4. La télédétection et le

SIG.....................................................................................8

1.4.1 Définition de la télédétection.

~~~~~~~...........................................................8 1.4.1.1

Principes fondamentaux de la télédétection

.............................. ..............................8 1.4.1.2.

Evolution dans le domaine temporel et des méthodes d'analyses des

données...................8 1.4.1. 3. Evolution dans le domaine

spatial..........................................................................9

1.4.1.4. Apports de la

télédétection...................................................................................9

1.4.15. Avantages de la

télédétection...............................................................................10

1.4.1.6. Limites de la télédétection dans

l'élaboration des cartes d'occupation des

sol...................10

1.4.2. Le systeme d'information géographique (SIG)

........................... .............................10

1.4.2.1. Concepts de

base.............................................................................................10

1.4.2.2.

Définition.....................................................................................................11

1.4.2. 3. Avantages ou possibilités offertes par le

SIG...........................................................12

1.4.2.4..Limites du

SIG...............................................................................................12

Chapitre II : Présentation de la zone d'étude

2.1. Situation géographique.

....................................................................................14

2.2. Caractéristiques du milieu

biophysique...................................................................14

2.2.1. Le

climat.....................................................................................................14

2.2.2. Le

relief......................................................................................................15

2.2.3. Type de sols et

végétation.................................................................................16

2.2.4. Les ressources en

eau......................................................................................16

2.3.1.

Démographie................................................................................................16

2.3.2.

Activités socio-

économiques............................................................................17

2. 3.2.1.

L'agriculture..............................................................................................17

2.

3.2.2.

L'elevage...................................................................................................17

Chapitre III : Matériels et méthodes

utilisés

3.1. Matériels et données de base

utilisés.....................................................................20

3.1.1. Matériels

utilisés...........................................................................................20

3.1.2. Données de base utilisées.

................................................................................20

3.1.3. Caractéristiques des images

utilisées..................................................................22

3.2.

Méthodologie..................................................................................................22

3.2.1. La recherche

documentaire..............................................................................22

3.2.2. Analyse des documents cartographiques

existants..................................................23 3.2.3. Les

traitements des

images...............................................................................23

3.2. 3.1. Les

pretraitements........................................................................................23

3.2. 3.1.1. Importation et combinaison des

bandes............................................................23 3.2.

3.1.2. La mosaïque des

images..............................................................................23

3.2. 3.1. 3. L'amelioration visuelle des images (rehaussement et composition

coloree)..................25 3.2. 3.1.4..Les corrections

geometriques........................................................................25

3.2. 3.1.5..Extraction de la zone d'etude et choix des sites de

reconnaissance...........................25 3.2. 3.2. Analyse des

donnees.....................................................................................25

3.2. 3.2.1. Etablissement de la

nomenclature...................................................................26

3.2. 3.2.2. Interpretation des

images.............................................................................26

3.2. 3.2. 3. La verite

terrain.........................................................................................27

3.2. 3.2.4. Correction et integration des donnees de

terrain..................................................28 3.2. 3.2.5.

Estimation de la precision des resultats (matrice de

confusion)...............................28 3.2.4..Elaboration des

documents cartographiques finaux

(SIG)........................................29 3.2.4.1.Elaboration des cartes

d'occupation des

sols.........................................................29 3.2.4.2.

Elaboration des cartes des changements

intervenus................................................29 3.2.4. 3 Methode

d'analyse des changements intervenus dans l'occupation des

sols...................29 3.2.4.4. Estimation des superficies et

representation graphique des unites d'occupation des sols...32 3.2.4.5. Indice

de vegetation

(NDVI)............................................................................32

3.2.5.

Entretiens....................................................................................................32

Chapitre IV : Résultats et discussion

4.1. Résultats 34

4.1.1. Validité des résultats 34

4.1.2. Résultats 34

4.1.2.1 Description des unites d'occupation des sols 35

4.1.2.2. Occupation des sols: situation 1964 36

4.1.2. 3. Occupation des sols: situation 1986 39

4.1.2.4. Occupation des sols: situation 1994 41

4.1.2.5. Occupation des sols: situation 2007 43

4.1.3. Dynamique de l'occupation des sols 45

4.1. 3.1. Changements globaux d'occupation des sols 45

.46

4.1. 3.2.1. Dynamique de l'occupation des sols entre

1964 et 1986.........................................46 4.1. 3.2.2. Dynamique

de l'occupation des sols entre 1986 et

1994.........................................48 4.1. 3.2. 3. Dynamique de

l'occupation des sols entre 1994 et

2007.........................................50 4.1.4. Changements intervenus

et unités dérivées au sein des classes d'occupation du

sol........52 4.1.4.1. Changements intervenus au sein de la steppe arboree

entre 1964 et 2007......................52 4.1.4.2. Changements intervenus au

sein de la steppe arbustive entre 1964 et 2007....................54 4.1.4. 3.

Changements intervenus au sein de la steppe herbeuse entre 1964 et

2007....................56

4.1.4.4. Changements intervenus au sein des cordons

ripicoles entre 1964 et 2007

.

4.1. 3.2. Changements specifiques d'occupation des sols

.

58

4.1.4.5. Changements intervenus au sein des zones de cultures

entre 1964 et 2007 60

4.1.4.6. Changements intervenus au sein des surfaces denudees

entre 1964 et 200 62

4.1.4.7. Changements intervenus au sein des dunes vives entre

1964 et 2007 64

4.2. Discussion 66

4.2.1. Dynamique des aires pastorales 66

4.2.1.1. Influence du climat sur la dynamique des aires

pastorales 66

4.2.1.2. Influence des activites anthropiques sur la dynamique

des aires pastorale....................69 4.2.2. Dynamique des zones de

cultures 70 4.2.2.1. Influence du climat sur la dynamique des zones de

cultures.....................................70

4.2.2.2. Influence des activites humaines sur la dynamique des

zones cultures 71

4.2.3. Dynamique des sols nus. 71

4.2. 3.1. Influence du climat sur la dynamique des sols nus

............................... 71

4.2. 3.2. Influence des activites humaines sur la dynamique des

sols nus 72

4.2.4. Evolution globale du milieu naturel entre 1964 et 2007

73

Conclusionet

perspectives......................................................................................74

Referencesbibliographiques

...................................................................................75

Remerciement

Au terme de ce travail, il me plait d'adresser mes vifs

et sincéres remerciements a toutes les personnes qui, de prés ou

de loin ont contribué a la réalisation de ce

mémoire.

Je pense particuliérement au Professeur Ambouta

Karimou J.M, mon directeur de recherche qui, en dépit de ses multiples

occupations a accepté de diriger ce travail et m'apporter tous ses

appuis pour la réalisation de ce document. Merci de la

disponibilité et surtout pour la rigueur et la pertinence scientifique

de vos remarques et suggestions qui vous ont toujours

caractérisé. Mes remerciements vont également au Dr Wa%iri

Mato Mamane, co-directeur de mon mémoire et qui a

énormément ceuvré pour la finalisation de ce travail, et

les conseils combien précieux qu'il m'a apporté pour affiner ce

document. Je suis reconnaissant de tout ce qui m'a été fait, et

il me manque de mots pour vous remercier tous. Mes remerciements s'adressent a

mon directeur de stage, Dr Adoum Alkhalil du Centre Agrhymet, qui en

dépit de ses énormes t,ches a bien voulu assurer l'encadrement

technique et m'apporter ses conseils combien précieux. Je suis fier de

lui exprimer toute ma reconnaissance. A tous les enseignants ayant intervenu

dans le cadre de la formation, je dis grand merci pour la qualité de

l'enseignement et la disponibilité qu'ils ont fait preuve. J'ai une

pensée particuliére a la coordination locale du REC-Gouré

(pour la prise en charge de mon stage de terrain), et le Centre Régional

Agrhymet de m'avoir accepté au laboratoire SIT-TDT comme stagiaire. J e

tiens ici a remercier le Directeur Général du Centre

Régional Agrhymet, Mr Issouf Alfari, responsable de l'unité

Gestion des Ressources Naturelles (GRN), Mrs Job Andigué, Ado Dan

Karami, Alio Agoumo, Kadaouré Ibrahima et Hervé Trébossen.

Mes remerciement vont également au personnel de la DSCF, aux

responsables du service de l'environnement de Gouré, le Commandant

Djibril et le Lieutenant Bou%ou Mani ainsi qu'à tous mes camarades

mémorants de DEA. Je ne finirai pas sans témoigner ma profonde

gratitude a la famille Moussa Maa%ou, ainsi qu'à la population de

Gouré pour son hospitalité. A mes amis et proches, Amadou

Djibrillou, Catherine Bodart, Koné Moustapha, Mahamadou Adamou, Bagana,

Aboubacar Mamadou, Kiari Fougou Hadi%a, ainsi qu'à tous ceux qui n'ont

pas été cités je vous dit infiniment merci pour votre

contribution.

Résumé

Le Niger est confronté, depuis ces

derniéres décennies, a une dégradation

accélérée de son écosystéme, liée en

partie aux péjorations climatiques. Cette derniére,

caractérisée par une inégale répartition

spatio-temporelle des précipitations, est d'autant plus ressentie

qu'elle est exacerbée par une pratique anthropique (liée a une

démographie galopante) négative sur le milieu naturel. Le

Département de Gouré (Région de Zinder au Centre-Est du

Niger) est l'une des régions du Niger oil la dégradation de

l'écosystéme constitue le nceud gordien des défis

environnementaux auxquels les populations font face. La croissance

démographique que connait cette contrée du Niger s'est

accompagnée, ces derniéres années, par une extension des

aires de culture au détriment des espaces pastoraux et d'une

dégradation presque généralisée des ressources

naturelles disponibles. L'intérêt d'avoir a disposition des

informations fiables sur l'occupation du sol et les c hangements qui y

interviennent trouvent toute leur importance afin d'assurer un

développement durable aux populations locales sujettes a la

dégradation de leurs milieux de vie. L'utilisation de la

télédétection et des systémes d'information

géographique (SIG) a permis d'appré hender la dynamique de

l'occupation du sol. De cette étude, il ressort de maniere globale une

extension des cultures au détriment des aires de pâturage par

rapport a la superficie totale de la %one d'étude, une tendance

généralisée a une dégradation des ressources

végétales, a l'exception de la steppe arborée et de la

végétation p hréatophile des palmiers qui ont sensiblement

évolué. Le croisement des couches d'occupation des sols fait

cependant ressortir, entre 1964 et 2007, une relative resilience sur 73% de la

superficie totale du secteur étudié, une restauration de 6%,

tandis que 21% se sont dégradés.

Mots clés : Télédétection,

SIG, dynamique, aires pastorale, Gouré, images satellitaires, p

hotographies Corona, NDVI

Liste des tableaux.

Tableau no1 : caractéristiques des

photos Corona et images satellitaires

utilisées~.........................................22 Tableau

no2.Clé d'interprétation des catégories de

changements intervenus dans les unités d'occupation du

secteur

d'étude.................................................................................................................31

Tableau no3. Matrice de confusion pour

l'image 2001 entre observation de terrain et classification des unités

d'occupation

dessols...........................................................................................................34

Tableau no4 Superficie d'unités

d'occupation des sols en

1964............................................................36 Tableau

no5. Superficie d'unités d'occupation des sols en 1986.......

....................................................39 Tableau no6.

Superficie d'unités d'occupation des sols en

1994...........................................................41 Tableau

no7. Superficie d'unités d'occupation des sols en 2007.

..........................................................43 Tableau

no8. Evolution globale des unités d'occupation des sols entre

1964-1986, 1986-1994 et 1994-2007, en pourcentage

de l'année de référence :

1964...........................................................................................45

Tableau no9 : changements d'occupation des sols

entre 1964 et 1986......................................................47

Tableau no10 : changements d'occupation des sols

entre 1986 et 1994.....................................................49

Tableau no11 : changements d'occupation des sols

entre 1994 et

2007......................................................51

Liste des figures.

Figure no1 : carte de localisation de la %one

d'étude.

.....................................................................14

|

Figure no2. Evolution des

précipitations annuelles et moyennes a Gouré de 1936 a

2003...................................

|

15

|

|

Figure no3 : Carte de %onation du milieu

agro-écologique du Département de Gouré

........

|

.............................17

|

|

Figure no4: Evolution du cheptel en UBT a

Gouré de 1990 a

2003........................................................

|

18

|

Figure no5 : Photos Corona et images

satellitaires utilisées

................................................................21

Figure no6 : organigramme du traitement des

images..................................................................24

Figure no7. Carte d'occupation des sols de

1964......................................................................38

Figure no8. Carte d'occupation des sols de

1986.

....................................................................40

Figure

no9. Carte d'occupation des sols de

1994........................................................................42

Figure no10. Carte d'occupation des sols de

2007.....................................................................44

Figure no11: Cartes d'évolution de la steppe arborée

entre 1964 et 2007.................................................53 Figure

no12: Cartes d'évolution de la steppe arbustive entre 1964 et

2007................................................55 Figure no13:

Cartes d'évolution de la steppe herbeuse entre 1964 et

2007.................................................57 Figure no14:

Cartes d'évolution des cordons ripicoles entre 1964 et

2007.....................................................59 Figure

no15: Cartes d'évolution des cordons ripicoles entre 1964 et

2007................................................61

Figure no16: Cartes d'évolution des

surfaces dénudées entre 1964 et

2007...............................................63

Figure

no17: Cartes d'évolution des dunes vives entre 1964 et

2007.....................................................65

Figure

no18 : Evolution globale du secteur d'étude, entre 1964 et

2007...................................................73

Sigles et abréviations.

AGRHYMET : Centre d'application et de recherche en

Agro-Hydro-Météorologie opérationnelle BDOS : Base des

Données Occupation du Sol

DDA : Direction Départementale de

l'Agriculture

DDRA : Direction Départementale des Ressources

Animales

DSCF : Division des Statistiques et de la Cartographie

Forestière

ETM+ : Enhanced Thematic Mapper Plus

FAOCLIM2:Logiciel d'exploitation des données

climatologiques de la FAO

FEWS NET: Famine Early Warning Network GPS: Global

Positionning System

HRV : Haute Résolution Visible

INRAN : Institut National de Recherche Agronomique du

Niger

IRD : Institut de Recherche pour le Développement

INS : Institut National de la Statistique

MSS : Multi Spectral Scanner

MHE /LCD : Ministere Hydraulique et l'Environnement et la

Lutte Contre la Désertification. NDVI : Indice de

Végétation par la Différence Normalisée

PAFAGE : Projet d'Appui a la Formation a

l'Aménagement et a la Gestion de l'Environnement PGRN : Projet de

Gestion des Ressources Naturelles

PIR : Proche Infra Rouge

UTM : Universal Transverse Mercator

REC-Gouré : Recherche Ensablement des Cuvettes de

Gouré

RGP : Recensement Général de la

Population

RGP/H : Recensement Général de la

Population et de l'Habitat

SDR : Stratégie de Développement Rural SIG

: Systeme d'Informations Géograp hiques SRDP : Stratégie de

Réduction de la Pauvreté

SPOT : Systeme Probatoire d'Observation de la Terre TM:

Thematic Maper

WGS-84: World Geographic System-84

Introduction

Pays sahelien situe entre 0o6' et

16o de longitude Est et entre 11o23' et 23o17'

de latitude Nord, le Niger couvre une superficie de 1267000 Km2 dont

les 4/5 appartiennent au Sahara. Le1/5 relativement humide concentre

l'essentiel de la population (Atlas du Niger, 2001). Celle-ci est de10790362

habitants en 2001(RGP/H 2001). Avec un taux d'accroissement annuel de 3,3%(INS,

2007), cette population a tendance a doubler tous les 21 ans (RGP/H 2001). Au

Niger, 82% de la population sont des ruraux, avec pour principales activites

l'agriculture et l'elevage (SRDP, 2002). L'essentiel de la population et des

productions agrosylvo-pastorales est concentre dans la frange meridionale, au

sud de l'isohyete 300 mm/an. Cependant, la croissance demographique n'est pas

accompagnee de celle de la production agricole qui est de 2,2% (Tidjani.A.D,

2005), ce qui maintient le pays dans une insecurite alimentaire quasi

permanente depuis plusieurs annees. La reponse a cette demographie galopante

est une extension des superficies de cultures qui se realise le plus souvent au

detriment des aires pastorales.

Les secheresses recurrentes de ces deux dernieres

decennies ont profondement bouleverse l'equilibre environnemental du Niger.

Selon Ozer et al, (2003) l'analyse des isohyetes durant la periode dite «

humide » de 1950 a 1967 et la periode de « secheresse » de 1968

a 1985 met en evidence une diminution generalisee des precipitations qui s'est

traduite par le passage du Sahel sous culture pluviale (limite septentrionale

de 300 mm) au Sahel dit pastoral.

Face aux defis environnementaux imposes par les

secheresses recurrentes et la pression demographique, il s'avere necessaire de

surveiller les ressources naturelles disponibles en vue d'une gestion

rationnelle et durable de celles-ci. Dans ce contexte, la teledetection est un

outil performant d'acquisition d'informations necessaires a la surveillance et

a la gestion des ressources naturelles, sur une large echelle

spatio-temporelle.

C'est en effet, dans les pays en developpement que les

possibilites d'application de la teledetection sont les plus nombreuses parce

que les ressources naturelles sont mal connues et que les cartes disponibles,

souvent anciennes ou inexistantes, ne refletent pas les changements

demographiques et economiques des dernieres annees (BONN F., 1992).

Dans le Departement de Goure, (au Sud-Est du pays)

l'agriculture et l'elevage constituent les principales activites des

populations. Mais face a la pression demographique, la demande en terre

agricole s'est accompagnee par une extension des cultures et un amenuisement

des aires de paturage, mais aussi par une forte pression sur les maigres

ressources naturelles disponibles.

D'ou la necessite de suivre et de comprendre la dynamique

de ces unites, afin d'aider a la prise de decision pour une gestion durable de

ces ressources.

Ce travail est organisé en quatre chapitres : le

contexte et justification de l'étude ; la présentation de la zone

d'étude ; les matériels et méthodes utilisés

;

les résultats et discussions.

Chapitre I: contexte et justification de

l'étude

1.1. Problématique.

Depuis plusieurs décennies, les pays

sahéliens sont soumis a des difficultés majeures, liées

pour l'essentiel a la rigueur du climat, a laquelle s'ajoute une

démographie galopante. La rudesse du climat se caractérise par

une inégale répartition spatio-temporelle des

précipitations, entrainant la dégradation continue de

l'environnement, notamment des espaces agro-pastoraux.

Le Niger, pays situé au cceur du Sahel, et dont

84% de la population sont essentiellement des ruraux (RGP/H 2001),

posséde des potentialités naturelles qui soutiennent la survie de

cette population. Cependant les pratiques agro-pastorales constituent la

principale activité dans l'économie nationale. Leurs apports a la

formation du PII3 et aux recettes d'exportation s'élévent

respectivement a 41% et 44% (SDR 2001).

Mais force est de constater, que depuis quelques

années, les productions agro-pastorales ne satisfont plus de faIon

effective les besoins d'une population de plus en plus croissante.

Ce qui du coup accroit les demandes en terre de

culture dans un environnement fragilisé par des sécheresses

récurrentes, entrainant de facto une forte pression sur les maigres

ressources naturelles disponibles et une "colonisation " des aires de

pâturage par les cultures pluviales.

Le Département de Gouré, situé en

partie dans la bande sahélienne est une zone agropastorale par

excellence. Mais cette zone est soumise depuis quelques années a une

forte dégradation des conditions agro-écologiques, rendant de

plus en plus aléatoire la production agricole pluviale

déjà chroniquement déficitaire.

La croissance démographique que connait cette

contrée du Niger s'est accompagnée, d'une part par une extension

des aires de culture au détriment des espaces pastoraux, vers les zones

pastorales définies par les textes réglementaires (loi no 61-5 du

26 mai 1961) et de l'autre par la dégradation du milieu naturel. De

plus, la politique de reconstitution du cheptel (suite aux sécheresses

des années 70 et 80) prônée par l'Etat et les projets de

promotion de l'élevage (DDP/Gouré), a contribué a

augmenter le nombre du cheptel, ce qui pourrait constituer une menace pour un

environnement dont la capacité de charge est largement

dépassée.

Ces facteurs, (démographie, dégradation

de l'environnement, surcharge animale,...) combinés a la faible

intensification de systemes de production ont entrainé une

compétition des acteurs locaux sur les ressources naturelles. Dans ce

contexte, le développement des systemes d'exploitation intégrant

l'agriculture et l'élevage, conciliant le tout avec une gestion durable

des ressources naturelles disponibles s'avére nécessaire. C'est

dans ce sens que l'apport de la télédétection et du

systeme d'information géographique (SIG) dans la gestion durable des

aires pastorales dans le Département de Gouré serait d'un atout

considérable. Ces outils permettront de faire un état des lieux

des potentialités concernant les ressources agro-

pastorales, de sorte que les acteurs locaux,

décideurs politiques et partenaires au développement s'informent

et s'investissent pleinement dans la gestion durable des ressources

disponibles. La disponibilité des informations fiables aiderait a

éviter la dégradation irréversible des espaces

agro-pastoraux.

1.2. Motivation et contexte du choix du theme.

L'analyse multi-temporelle des paysages permet de

saisir la dynamique de l'espace rural, et cela dans la perspective

d'aménagement pour un développement durable.

Depuis quelques décennies, nous assistons a une

dégradation continue du milieu naturel, avec pour corollaire la

disparition du couvert végétal, la dynamique d'ensablement mais

surtout la restriction des espaces pastoraux et une augmentation des surfaces

cultivées. La population et le cheptel en rapide croissance, accentuent

la pression sur les faibles ressources naturelles disponibles. De ce fait, la

gestion durable de ces ressources nécessite une connaissance de leur

état et dynamique, d'oil la nécessité d'entreprendre un

suivi de ces deux facteurs en se basant sur une étude cartographique.

Cette derniere pourrait servir de document de base pour les décideurs

soucieux d'intervenir dans la zone.

Pourquoi le Département de Gouré

?

Face aux mutations qu'a connu le secteur rural, il

s'avere nécessaire de mener une étude sur les

potentialités que renferme cette région, afin de rationaliser la

gestion durable de celles-ci (potentialités). En plus, cette

région est représentative du paysage du Sud-Est nigérien,

oil la dégradation des ressources naturelles, accentuée et

entretenue par une population croissante et un cheptel en reconstitution,

combinés aux aléas climatiques, constituent une menace

quasipermanente.

Cette étude vient aussi en complément a

celle déjà menée dans cette même zone dans le cadre

de mon mémoire de maitrise, sur le theme <Processus d'ensablement des

cuvettes et le suivi de la dynamique par télédétection

» au sein du programme de recherche interuniversitaire entre

l'Université de Niamey et certaines Universités Belges. Ce

programme, intitulé Recherche sur l'Ensablement des Cuvettes de

Gouré (REC-Gouré) a mené ces activités de recherche

sur les processus d'ensablement des cuvettes et les méthodes de lutte.

Ainsi, certains aspects non abordés dans la précédente

étude seront traités, et ceux abordés de faIon

superficielle seront approfondis.

Ce qui permettra non seulement de capitaliser et de

valoriser davantage nos données précédentes, mais aussi de

les compléter avec celles de la présente étude afin de

donner une envergure plus large aux activités du programme.

1.3. Objectifs de l'étude.

1.3.1. Objectif général

L'objectif global visé dans cette étude,

est de connaitre et cartographier l'évolution des aires agro-pastorales

dans le Département de Gouré. Line analyse diachronique combinant

photographies aériennes et images satellitaires servira a la production

des supports cartographiques utiles a l'étude de la dynamique aux fins

de prises de décisions.

1.3.2. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont :

- la cartographie de l'état des ressources

agro-pastorales pour les années de références : 1964,

1986, 1994 et 2007. Le choix de ces années est guidé par la

disponibilité des photographies aériennes et images satellitaires

et le souci d'éviter des pas de suivi trop

rapprochés.

- l'étude diachronique de la dynamique de

l'occupation des sols par l'analyse des cartes

élaborées

-l'identification et la localisation des changements dans

l'occupation des sols

- l'analyse des changements intervenus pour produire des

éléments aux fins de prises de décisions.

Ainsi, pour mieux appréhender la dynamique des

espaces agro-pastoraux dans le Département de Gouré, deux

principales hypotheses peuvent etre formulées :

la dynamique des aires agro-pastorales

constatée dans le Département de Gouré, ces dernieres

années, est due aux activités humaines et a la dégradation

des conditions agro-écologiques.

la télédétection et le SIG sont

des outils appropriés pour faire un état des lieux relativement

exhaustif et, appréhender la dynamique des espaces agro-pastoraux a une

échelle spatio-temporelle.

1.4. La télédétection et le

SIG.

1.4.1 Définition de la

télédétection.

La télédétection est l'ensemble des

connaissances et techniques utilisées pour déterminer les

caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures

effectuées a distance sans contact matériel avec ceux-ci

(Bulletin Société Française Photogram. & Td, 1988,

no112).

1.4.1.1 Principes fondamentaux de la

télédétection

Les principes de la télédétection

se basent sur l'utilisation des propriétés physiques des objets

ou cibles pour acquérir des informations sur leur nature et les

définir. Ceci implique une interaction entre l'énergie transmise

par le rayonnement électromagnétique provenant d'une source

naturelle (par exemple le soleil) ou artificielle (exemple des émissions

micro-ondes) et la cible. Cette énergie est ensuite captée par un

systeme d'observation, le capteur (embarqué a bord d'un satellite) qui

l'enregistre et la transmet a une station de réception traduisant alors

ce signal en image numérique. Le rayonnement

électromagnétique interagit une premiere fois avec l'atmosphere,

lors de son parcours de la source vers la cible puis dans le sens inverse, de

la cible vers le capteur. Ces interactions induisent des modifications du

signal électromagnétique qu'il est nécessaire de prendre

en compte dans la caractérisation de l'objet observé a la surface

du sol.

1.4.1.2. Evolution dans le domaine temporel et des

méthodes d'analyses des données.

La résolution temporelle ou

répétitivité correspond a la période entre deux

acquisitions de la même scene. Cette résolution ne dépend

pas du capteur mais de l'orbite et du mode de manoeuvre du satellite. Notons

que le satellite SPOT offre une possibilité de viser un site sur

commande permettant une excellente résolution temporelle. Sans

manoeuvre, la résolution temporelle de SPOT est de 26 jours, 16 pour

Landsat TM et 14.5jours pour NOAA-AVHRR (Soudani. K, 2005). Dans le domaine des

méthodes d'analyse des données obtenues par

télédétection, un progres considérable a

été réalisé. L'analyse des objets a d'abord

été faite de façon visuelle par

photo-interprétation en vision stéréoscopique. Avec

l'avenement des images numériques, et les possibilités d'analyse

automatique et semi-automatique par des procédés informatiques,

on assiste du coup au développement tres rapide des logiciels et

matériels adaptés au besoins du moment. En effet, de nouvelles

techniques de classification, notamment la classification supervisée, la

classification non supervisée et l'interprétation visuelle a

l'écran ont remplacé la photo-interprétation. De

même, le traitement informatique fournit de façon immédiate

et précise, les surfaces des éléments cartographiés

pouvant être traités de façon statistique, ce qui remplace

le fastidieux planimétrage manuel.

Le traitement informatique permet de faIon

précise, de déterminer les superficies des unités

cartographiées et de fournir les statistiques. Ceci a remplacé la

méthode de planimétrage effectué

généralement de faIon manuelle.

1.4.1.3. Evolution dans le domaine spatial

Au cours de son développement, la

télédétection, a toujours tenté de concilier deux

objectifs bien distincts : voir le plus vaste espace avec la meilleure

précision possible. La transmission rapide des images vers la terre a

amélioré les limites de résolution spatiale, qui

correspond a la surface élémentaire d'échantillonnage

observée instantanément par le capteur satellitaire. Cette

surface correspond au pixel. Cette résolution est de 20x20m pour SPOT,

30x30m pour LANDSAT TM, 1000x1000m pour NOAA AVHRR, etc.L. (Soudani, K, 2005).

La largeur d'une scene étant de 185 x 185 km, il y a une bande non

couverte d'environ 2700 km entre deux passages. Pour pallier cet

inconvénient et donc accroitre la possibilité de prises de vue

d'un site donné, les satellites SPOT sont capables de pointer leur

optique latéralement par rapport a la trace de leur orbite. Ceci offre

en outre la possibilité de prendre des vues

stéréoscopiques (Bartholomé, E.2002).La scene SPOT couvre

environ 60 x 60 km au sol et Landsat 185x185km. La discrimination des types de

végétation se fait plus finement avec LANDSAT puisqu'il

présente des bandes spectrales plus nombreuses. Jusqu'à ce jour

les images satellitaires utilisées dans les études d'occupation

des sols sont issues essentiellement des satellites SPOT et Landsat. Le choix

de ces deux systemes, est guidé par leurs aptitudes spectrales et

spatiales. Les données fournies par les satellites SPOT et LANDSAT ont

une haute résolution spatiale permettant d'envisager une cartographie de

l'occupation des sols (RICHARD E ,1992). Mais il existe de nos jours des

satellites qui ont une résolution spectrale de 0,6m, tel que Quick

Bird.

1.4.1.4. Apports de la

télédétection

L'apport de la télédétection dans

le suivi de la dynamique des aires agro-pastorales est tres important. Les

analyses diachroniques basées sur l'utilisation des photographies

aériennes, des imageries satellitaires numériques de

différentes périodes permettent de saisir non seulement la

dynamique des zones de culture et pastorale, mais aussi de saisir l'ensemble

des changements environnementaux, afin de les intégrer dans un systeme

d'information géographique pour ainsi mieux cerner les changements

intervenus dans un contexte spatial et temporel donné.

La télédétection permet entre autre

une mise a jour plus facile des cartes existantes par le traitement des images

satellitaires.

En matiere de cartographie, elle permet la

réalisation des cartes thématiques, avec des

statistiques

d'occupation des sols, pour d'éventuels inventaires localisés. En

plus, les imageries

satellitaires viennent en compléments aux

couvertures aériennes, qui sont les informations de

base. Elles donnent une vision plus vaste d'un espace

et permettent des analyses spécifiques approfondies sur la base de

traitements spécifiques de celles-ci (images). Les prises de vue multi

spectrale et la présentation des données sous formes

numériques permettent de faire des combinaisons qui facilitent la

reconnaissance de certains aspects particuliers.

La télédétection semble venir en

appoint aux enquêtes traditionnelles sur l'occupation des sols,

permettant du fait l'amélioration et la précision des

résultats.

1.4.15. Avantages de la

télédétection

L'avantage de la télédétection,

est que ses informations peuvent etre intégrées avec d'autres

types de données dans des SIG. Ces systemes constituent des outils

particulierement intéressants pour la gestion des ressources, car les

diverses composantes du paysage sont saisies ensemble, dans leurs rapports

mutuels écogéographiques (BONN.F, 1996, cité par Saley.A,

2006).

Selon Léo 0. et Dizier J.L. (1986) la

numérisation exhaustive des données permet de créer des

banques de données géographiques qui assurent la conservation en

réduisant les risques d'altération ou de variation des supports

traditionnels. Toutefois, la fréquence d'acquisition des données

varie dans le temps selon les capteurs utilisés, permettant ainsi une

étude évolutive sur la dynamique d'un phénomene

donné,fournissant du coup des informations parfois globales et

instantanées sur de grands ensembles. Un autre avantage est l'analyse

diachronique basée sur l'interprétation d'anciennes missions

aériennes afin de saisir la dynamique de l'occupation des sols. Le

croisement des situations passée et actuelle permet de mettre en

évidence les changements intervenus dans un paysage

donné.

1.4.1.6. Limites de la

télédétection dans l'élaboration des cartes

d'occupation des sols. Comme tout outil d'analyse, la

télédétection présente des limites dans son

utilisation. La recherche d'une limite de résolution spatiale de plus en

plus fine a cependant des inconvénients. La quantité de

données générées augmente en fonction du

carré du nombre d'éléments d'image (ou pixels) par

côté de celle-ci, ce qui pose un probleme sérieux au niveau

de la transmission, du stockage et du traitement de l'information (Saley.A,

2006). En plus, le coft d'acquisition des données est parfois

élevé et n'est pas a la portée de tous les

utilisateurs.

1.4.2. Le systime d'information géographique

(SIG)

1.4.2.1. Concepts de base.

L'information géographique désigne toute

information relative a un point ou un ensemble de points de la surface de la

terre, spatialement référencés. L'information

géographique a été d'abord représentée sous

forme de cartes : cartes topographique a usage général et cartes

thématiques fournissant des informations sur des themes bien

définis. Bien que descriptives, les

premieres cartes deviennent progressivement un outil

d'aide a la gestion : plans d'aménagement urbain, plans d'occupation des

sols,.....etc.

Avant l'avenement de l'informatique, toutes les

méthodes cartographiques sont basées sur la spatialisation des

données sur support analogique (papier ou film). Cette forme analogique

présente un certain nombre de limites dont entre autre :

-un processus d'élaboration long et cofteux des

cartes ;

-une information figée et définitive sur

une carte (non réactualisée) ;

-une information réduite sur une carte, car elle

est le résultat d'une synthese.

De nos jours, les besoins d'informations

géographiques exigent de disposer de documents cartographiques

continuellement mis a jour et adaptés a un objectif particulier. D'ou

les limites de la cartographie traditionnelle a faire face a ces besoins. Avec

l'avenement de l'informatique, donnant les possibilités de mettre

l'information géographique sous format numérique, est né

le concept de Systeme d'Information Géographique (SIG) des les

années 60, au Canada et aux Etats-Unis. Dans les années 70 naquit

(au niveau francophone surtout) la notion de o Géomatique » pour

faire allusion au couplage des sciences de l'étude et des mesures de la

terre avec l'informatique.

Les systemes d'information géographique sont de

nos jours utilisés dans plusieurs domaines de l'activité

humaine:gestion environnementale, recherche, enseignement, aménagement

urbain administration, domaine militaire, etc. (Nonguierrma.A,

2005).

1.4.2.2. Definition.

Le SIG peut etre perçu comme un outil ou un

ensemble de moyens de gestion, d'analyse et de représentation de

l'information dans un contexte spatial (Nonguierrma.A, 2005). Cet outil a pour

vocation de traiter et de gérer des données

géoréférencées, en les transformant en information

utile a l'analyse et a la décision, restituées

généralement sous forme de cartes thématiques et /ou de

schémas d'aide a la décision.

Ainsi, dans le concept systeme d'information

géographique, chaque terme pris isolement appelle la

compréhension ci-apres :

-Systeme (S) : c'est un ensemble

organisé et comprenant des éléments qui se coordonnent

pour aboutir a un résultat. Ces éléments sont liés

entre eux par certaines relations bien déterminées qui se doivent

d'être coordonnées pour etre plus efficace. Le systeme se

réfere donc a l'ensemble intégré utilisateur/machine pour

l'élaboration de l'information. Ce sont toutes les

fonctionnalités informatiques et cognitives nécessaires a la

capture, au stockage, a la gestion, a l'analyse et a la représentation

des données (Nonguierrma.A, 2005).

-Information (I) : Il s'agit de la banque des

données possédant outre des caractéristiques

spatiales,

des criteres d'identification et de description. Autrement dit, c'est le

résultat de

l'interprétation de l'ensemble des relations

qui existent entre un certain nombre d'éléments distincts

appelés données. Ces derniéres sont des

représentations symboliques qui décrivent la population, les

lieux, les objectifs ou événements qui une fois

assemblées, ou placées dans un contexte spécifique,

deviennent une information pour l'utilisateur (Nonguierrma.A,

2005).

-Géographique (G) : La notion de

géographique induit le caractére spatial des données. Ces

données doivent donc etre référencées dans l'espace

et représentées sous formes cartographiques. La

référence spatiale peut etre une projection cartographique (UTM,

Géographique) ou un plan quelconque lié a l'espace (Nonguierma.A,

2005).

1.4.2.3. Avantages ou possibilités offertes par le

SIG

Les intérêts du SIG sont multiples.

Toutefois, la vocation principale de celui-ci reste celle d'outil d'aide a la

décision. Ainsi, le SIG facilite les analyses qui nécessitent a

la fois des données statistiques et des données cartographiques,

le traitement de volumes importants de données et permet la mise a jour

des cartes élaborées a partir de sources multiples dont la

télédétection. En plus il améliore la

précision des analyses et diminue a long terme, les cofits et les

délais de réalisation des études (Nonguierma.A, 2005).

Aussi, les SIG sont des outils extraordinaires pour mobiliser en un temps

record et de faIon efficace, l'ensemble des informations relatives a un

territoire. Ils peuvent etre des instruments précieux au sein d'une

politique de suivi et de gestion d'un espace. La possibilité de la mise

a jour de la base des données donne un aspect dynamique aux produits,

plus particuliérement les cartes. Ceci permet aux techniciens de suivre

pas a pas l'exécution des programmes sur le terrain et de mesurer

l'évolution de certains paramétres. Sur support visuel les

erreurs constatées sont mentionnées et des corrections sont

apportées directement. Donc, il y a ici intégration de la

variable temps aux variables spatiales ou qualitatives (Waziri Mato.M,

1993).

1.4.2.4..Limites du SIG

Bien que le SIG présente des avantages

énormes quant a son utilisation, il en présente aussi quelques

limites dans son application. On peut citer entre autre la multiplicité

des sources des données a intégrer, d'ou le cofit onéreux

dans la collecte des données. Aussi, le SIG fait recours toujours a

divers savoir-faire, ce qui impose a la personne d'effectuer plusieurs

métiers a la fois. La crédibilité d'un SIG étant

lié étroitement a celle des données collectées,

cela exige un maximum de sérieux lors de leur traitement

(Andigué.J, 2006).

Chapitre II : Présentation de la zone

d'étude

2.1. Situation géographique.

Le Département de Gouré, situé

entre 13°8' et 17°30' de latitude Nord et 9°20'et 12° de

longitude Est, dans la Région de Zinder (Sud-Est l du Niger) appartient

a la zone sahélienne. Il est limité a l'Est par les

Départements de MaIné-Soroa et de N'guigmi, a l'Ouest par ceux de

Magaria, de Mirriah et de Tanout, au Nord par ceux de Bilma et de

Tchirozérine, au Sud par la République Fédérale du

Nigeria. Il couvre une superficie de 90953 Km2 (base des

données Agrhymet). Sa population est estimée a 219802 habitants

(RGP/H 2001). 1l est peuplé d'agriculteurs, d'éleveurs et

d'agro-éleveurs. Le secteur d'étude est compris entre 13°61'

et 14°08' de latitude nord, et 9°80' et 10°38' de longitude Est.

1l couvre une superficie d'environ 2432km2 (243224 ha) (Figure

no1)

Figure no1 : carte de localisation de la zone

d'étude. Source : Base des données Agrhymet

2.2. Caractéristiques du milieu biophysique

. 2.2.1. Le climat

Le Département de Gouré appartient a la

zone sahélienne avec, ces derniéres décennies, des

précipitations dont les moyennes décennales sont

inférieures a 350mm/an a la station de Gouré. Son climat tropical

sahélien est caractérisé par une longue saison

séche et une courte saison des pluies avec une mauvaise

répartition spatio-temporelle des précipitations. La

pluviométrie moyenne a diminué progressivement depuis les

années cinquante, avec cependant, une alternance de cycle

d'années de sécheresses et d'excellentes pluviométries.

La

comparaison des isohyétes de la période

dite "humide "de 1950-1967 a celles de la période de sécheresse

de 1968-1985 réalisée par Ozer et Erpicum, 1995 met en

évidence une diminution généralisée des

précipitations pour l'ensemble du Niger, avec un retrait important des

isohyétes vers le Sud pouvant atteindre 200 km. La zone est soumise, au

cours de l'année, aux régimes de l'harmattan (alizé

boréal) et la mousson (alizé austral). Ces vents aux forces et

directions variables au cours de l'année sont responsables de la

dynamique éolienne qui affecte la zone (ensevelissement des cuvettes,

des espaces agro-pastoraux et infrastructures socio-économiques). Les

températures enregistrées sont généralement

élevées. Les températures les plus élevées

de 1984 a 1990 sont de 44 a 45oC et les minimales pendant la

même période varient de 7 a 21oC (Lamine.O,

2003).

400

200

700

600

500

300

100

0

pluie moyenne generale moy:1936-68

moy:1969-89 moy:1990-03

Figure no2. Evolution des

précipitations annuelles et moyennes a Gouré de 1936 a 2003.

Source : FaoClim/Station synoptique de Gouré.

2.2.2. Le relief.

Le Département de Gouré se situe dans le

bassin du Tchad, dont la formation remonte au Quaternaire. Les roches du

soubassement sont des granites appartenant aux formations granitiques tardives

(295-310 millions d'années). Les formations superficielles sont

constituées par d'épais dépats sableux modelés en

dunes constituant les ergs du Sahara méridional (Bowden et al, 1976).

Deux grands ensembles dominent le relief : il s'agit des plaines et plateaux

avec des altitudes variables dont le sommet culminant atteint 700 m d'altitude

(Nord-Est du massif du Termit) (PGRN/Gouré, 1997).

|

les plaines : elles occupent une frange de la. Leurs

altitudes sont inférieures a 400m (PGRN/Gouré, 1997).

|

|

les plateaux : on distingue deux types de plateaux

selon leur altitude. Les moyens plateaux avec une altitude inférieure a

400m, et les hauts plateaux dont le sommet le plus culminant est de 710m

(PGRN/Gouré, 1997).

|

Le secteur d'étude est un imposant plateau

sableux dont l'altitude varie entre 300 et 400 metres, (document

REC-Gouré). Il est caractérisé par la présence des

dépressions allongées et de quelques collines granitiques

disposées en chaines plus ou moins continues, mais aussi de formations

dunaires dont les sommets sont souvent recouverts de sables vifs,

résultats d'une dégradation physique du milieu

naturel.

2.2.3. Type de sols et vegetation.

Les sols sont généralement issus des

matériaux d'apports éoliens et hydriques hormis ceux des cuvettes

et de certaines dépressions allongées qui sont hydromorphes.

(Projet NER/89/004,1989, BoureZma et al, 1997). Il s'agit pour l'essentiel des

sols minéraux bruts, des sols ferrugineux tropicaux, des lithosols, des

sols subarides, et des sols hydromorphes. La végétation,

éparse et dégradée, est dépendante des conditions

pluviométriques, édaphiques mais aussi des activités

anthropiques. Elle est composée de steppe arbustive (a dominance

Leptadenia pyrotechnica) dans la partie Nord, et de steppe

arborée dans la partie Sud.

2.2.4. Les ressources en eau.

Le Département de Gouré ne dispose

d'aucun cours d'eau permanent. Les eaux de surfaces sont constituées de

mares temporaires. La principale réserve en eau est la nappe

phréatique du Manga, rattachée au systeme aquifere du Lac Tchad.

Celle-ci est alimentée par les précipitations, mais aussi par les

déversements en provenance des systemes aquiferes voisins, notamment du

Nigeria (MHE/LCD, 1990).

2.3. Caractéristiques du milieu humain.

2.3.1. Demographie.

Le Département de Gouré connait une

croissance démographique importante. La population qui était de

114098 habitants en 1977 (RGP 1977) est passée a 162275 habitants en

1988 (RGP 1988), puis a 219802 habitants en 2001 (RGP/H 2001). Cette

démographie galopante n'est pas sans conséquence sur le milieu

naturel au vu de la demande en terre de culture et la pression exercée

sur les ressources naturelles déjà fragilisées par les

sécheresses récurrentes.

2.3.2. Activités socio- économiques.

L'agriculture et l'élevage constituent les

principales activités économiques des populations, auxquels

s'ajoutent, l'exploitation des cuvettes, l'artisanat, le petit commerce..etc.

Théoriquement, trois zones se partagent le Département de

Gouré :

-la zone désertique au Nord,

-la zone pastorale au Centre,

-la zone agricole au Sud.

Figure no3 : Carte de zonation du milieu

agro-écologique du Département de Gouré. Source : Base des

données CRA modifiée

2.3.2.1. L'agriculture.

L'agriculture pluviale reste l'activité principale

des populations de la zone. Elle est dominée par les cultures

céréaliéres, et est pratiquée selon un mode

d'association ou en culture pure.

Le Département dispose d'environ 1958000 ha de

superficie exploitable, soit 21.9% de sa superficie totale (DDA/Gouré

1996). Quant aux superficies emblavées (surfaces occupées par les

cultures), elles varient d'une année a une autre. De 1984 a 1996 par

exemple, elles ont augmenté d'environ 20% de la superficie totale

(DDA/Gouré 1996). Ce qui dénote une expansion significative des

cultures dans ce Département au détriment des aires de

pâturage.

2.3.2.2. L'élevage.

Il constitue la deuxieme activité

économique des populations de la région. Pratiqué surtout

par les nomades (Peuhls, Toubous, Arabes, Touaregs), il occupe prés de

79.33% de la

superficie totale du Département. Le cheptel

est en reconstitution, et connait une évolution significative,

malgré sa réduction par les sécheresses des années

70 et 80. Cette croissance est favorisée par l'attention

particuliére accordée par l'Etat, l'intervention des projets de

promotion de l'élevage et l'amélioration des conditions

climatiques

|

300000

250000

200000

|

|

|

|

150000

100000

50000

0

|

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003

A nnees

|

Bovins Ovins Caprins

Camelins Equins Asins

|

Figure no4: Evolution du cheptel en UBT a

Gouré de 1990 a 2003. Source : DDRA/ Gouré2004. (données

converties)

L'analyse de ce tableau révéle une

tendance a l'augmentation du cheptel, notamment des caprins, bovins camelins,

et ovins entre 1990 et 2003. Par contre, l'effectif des asins, avec une faible

croissance, de 1990 a 1998 amorce une baisse sensible a partir de 1999

jusqu'à 2003. Quant aux équins, leur nombre resté presque

constant de 1990 a 1993 enregistre une évolution positive jusqu'en 2003.

Dans l'ensemble une tendance a l'accroissement de l'effectif se dégage,

et ce depuis 1990, au sortir des sécheresses des années 70 et 80.

Ceci constitue une menace sérieuse pour un environnement dont la

capacité de charge est déjà entamée par les

sécheresses répétitives et la pression anthropique. En

plus, le piétinement pulvérise et dénature la structure du

sol, ce qui le rend encor plus sensible a l'érosion

éolienne.

Chapitre III : Matériels et méthodes

utilisés

3.1. Matériels et données de base

utilisés.

3.1.1. Matériels utilisés.

Pour mener a bien ce travail, dans le cadre de la

présente étude, un certain nombre de matériels

appropriés ont été utilisés, dont entre autres

:

Un PC de type Gateway pour les travaux

informatiques.

Un GPS de type Garmin pour le relevé des

coordonnées des unités vérifiées sur le terrain

dans le cadre de la campagne vérité en vue de la validation des

cartes.

Des logiciels de traitement des images et du SIG tels

que:

-Erdas imagine 8.7 pour l'importation, la compilation,

et le mosaicage des images. Aussi, il a été utilisé pour

l'amélioration des contrastes, la composition colorée,

l'extraction de la zone d'intérêt, mais aussi pour le calage des

images ...etc.

-ArcView 3.3 a été utilisé pour

l^interprétation et la numérisation des images, a partir

desquelles la cartographie des aires agro-pastorales a été

réalisée. Il a aussi servi a faire la superposition des couches,

le calcul des superficies des différentes unités, le croisement

des informations pour détecter les changements, la finalisation des

cartes de sortie, la manipulation des couches vectorielles

importées.....etc.

Il est utile pour effectuer des analyses dans le cadre du

Systeme d'Information Géographique (SIG). (Ould Mohamedou,

2001)

-Arc Map 9.0 : il a permis de faire non seulement

certains travaux réalisés sur Arc View, mais aussi d'autres

travaux complémentaires comme l'importation de certaines images sous

format bil...etc.

Des logiciels d'analyse statistiques, d'importation et de

conversion des données : -Excel a été utilisé pour

la représentation graphique des statistiques extraites des

résultats cartographiques, la conversion et l'importation ou

l'exportation des données sous d'autres formats compatibles avec

d'autres programmes informatiques tel que la conversion des données GPS

en format.

-SPSS : ce logiciel a été utilisé

dans le cadre d'analyse purement statistiques des données. -Fao Clim 2.0

: il a permis d'extraire et d'importer une partie des données

pluviométriques concernant le secteur d'étude dans la bases des

données de la FAO.

3.1.2. Données de base utilisées.

- Des photos Corona de novembre 1964: DS1044-2121DA058

; DS1044-2121DA057 ; DS1024-2121DA056. Les photos Corona étaient des

photos stéréo fournies par le premier satellite de reconnaissance

américain (US Geological Survey). Celles-ci ont été

scannées et enregistrées en format image par le Centre

Régional Agrhymet.

-Une image multi spectrale LandsatTM de Février

1986 : P187-R050 ; P188-R050

-Une image multi spectrale Spot HVR de Novembre 1994 :

KJ076-322 ; KJ076-323 ; KJ077- 322 ; KJ077-323

-Une image Google Earth Pro de 2007

Figure no5 : Photos Corona et images

satellitaires utilisées

-Base des données d'occupation des sols de

1975(BDOS_1975)

-Une carte topographique : feuilles ND-32-XII et ND-32-XI

de 1960, au 1/200.000

-Une carte d'occupation des sols de la région

agricole sud du Niger situation de Mars 1975 au 1/100.000 (Projet de

pédologie PNUD/FAO NC/77/005).

-Des données des missions de vérification

et d'enquêtes de terrain.

3.1.3. Caracteristiques des images utilisees.

Les caractéristiques des photos aériennes

et images satellitaires utilisées sont présentées par le

tableau no1.

Tableau no1 : caractéristiques des

photos Corona et images satellitaires utilisées.

|

Données

|

Photos Corona

|

Landsat5

|

Spot 3

|

Google Earth Pro

|

|

Dates d'acquisition

|

Novembre 1964

|

Février 1986

|

14 Novembre

1994

|

Aoilt 2007

|

|

Nombre de

bandes

|

_

|

7

|

3

|

_

|

|

Capteur

|

appareil photographique, longueur focale

de 24po

(61cm)

|

TM

|

HRV

|

_

|

|

Résolution spatiale

|

2m

|

30m

|

20m (XS)

|

1,1m

|

|

Bandes spectrales en gm

|

_

|

TM1 0,45-0,56

TM2 0,52-0,60

TM3 0,63-0,69

TM4 0,76-0,90

TM5 1,55-1,75

TM6 10,04-12,5

TM7 2,10-2,35

|

XS1 0,50-0,59

XS2 0,61-0,68

XS3 0,78-0,89

|

_

|

|

Couverture au sol

|

19.6x266 km

|

170X182, 5 km

|

60x 60 km

|

_

|

|

Cycle orbital

|

_

_

|

jours

|

26 jours

|

_

|

|

Lancement

|

12 aoilt 1960

|

Mars 1984

|

septembre 1993

|

_

|

3.2. Méthodologie.

Pour mener a bien ce travail, une méthodologie a

été adoptée, dont les principaux axes sont définis

comme suit :

3.2.1. La recherche documentaire.

Celle-ci a consisté a faire des recherches a

travers les différentes bibliotheques et centres de documentation. Il

s'agit principalement des bibliotheques de la Faculté des Lettres et

Sciences Humaines, de la Faculté d'Agronomie, du centre de documentation

du Campus numérique de l'université de Niamey, de la bibliotheque

du Centre Régional Agrhymet, du Centre de documentation de l'IRD...etc.

En plus, certains documents personnels ainsi que des sites Internet ont

été également consultés. Ceci a permis

d'approfondir les connaissances sur certains aspects du theme

d'étude.

3.2.2. Analyse des documents cartographiques existants.

Elle a permis d'apprehender et de delimiter les grands

ensembles du milieu physique et d'acquerir des connaissances de base sur l'etat

d'occupation des sols. Pour ce faire, les cartes topographiques au

1/200.000(edition de 1960) de la Republique du Niger, feuilles ND-32-XII et

ND-32-XI ont servi d'informations de base. En outre, la carte d'occupation des

sols de la Region Agricole Sud du Niger, situation de Mars 1975 a l'echelle de

1/100.000 (Projet de pedologie PNUD/FAO NC/77 ?005) a ete utilisee.

3.2.3. Les traitements des images.

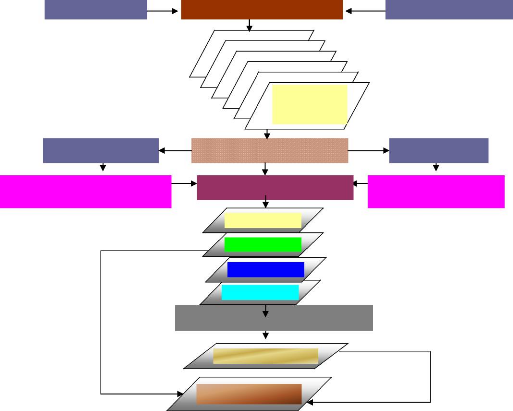

Le cheminement requis, pour les traitements des images

satellitaires et photos Corona est presente dans la figure no6. Cela

a permis d'aboutir aux cartes d'occupation des sols et celles des changements

intervenus.

C'est une procedure associant interpretation des photos

aeriennes et images satellitaires et l'integration des donnees du

terrain.

3.2.3.1. Les pretraitements.

Les pretraitements sont des operations effectuees sur

les images, afin d'ameliorer leurs aspects radiometrique et geometrique pour en

extraire des informations significatives des donnees teledetectees, notamment

la preparation des images pour les controles sur le terrain et leur lecture

visuelle sur ecran.

3.2.3.1.1. Importation et combinaison des

bandes.

Les images satellitaires sont generalement fournies sous

forme de bandes individuelles. Ces dernieres doivent etre importees puis

combinees afin de constituer une image multispectrale. Les images Landsat sont

fournies au format Geotiff de l'USGS, celles de SPOT sont sous formes de

fichiers *.dat en format standart SPOT contenant le nombre de bandes, trois (3)

bandes par defaut pour SPOT XS et une seule bande pour SPOT

panchromatique.

3.2.3.1.2. La mosaique des images.

La mosaique des images consiste a couvrir la zone

d'interet par la fusion de deux ou plusieurs images, en vue d'en former une

seule plus grande.

Image 2007

Image 19116

Image 1994

C()R ()NIA 1964

Images brutes

Prétraitement

Images corrigées

Codification

Digitalisation

Interprétation

Cartes

occupation des

sols

provisoires

Points de contrôles

Verité-terrain

Entretiens

Correction et integration des donnees de

terrain

Résultats cartographiques

Analyse et integration des informations

Carte 1964

Carte 19116

Carte 1994

Carte 2007

Croisement et analyse des couches

Cartes de dynamiaue

Base de données SIG

Figure no6 : organigramme du traitement des

images

3.2.3.1.3. L'amélioration visuelle des images

(rehaussement et composition colorée)

Le rehaussement de l'image ou amélioration des

contrastes a pour but d'améliorer l'apparence visuelle des images, ce

qui en facilite l'analyse visuelle et l'interprétation.

La composition colorée consiste en la

superposition des canaux afin d'avoir une image en couleur (fausse ou vraie

couleur). On attribue les couleurs additives rouge, vert et bleu a trois canaux

différents qu'on superpose : 1, 2, 3 pour Spot HRV et 2, 3, 4 pour

Landsat T M.

Ce qui permet d'obtenir une image en couleur En effet, le

capteur du satellite Landsat T M comprend sept canaux tandis que celui du

satellite Spot HRV en compte trois.

3.2.3.1.4..Les corrections

géométriques.

Les images satellitaires acquises présentent

des déformations systématiques inhérentes a la prise de

vue (ellipsoïde terrestre, défilement des satellites, variation de

vol, technologie du capteur,...etc.) qui rendent difficile leur

intégration avec d'autres données géographiques. Les

corrections géométriques visent a recaler l'image sur un

référentiel géographique (carte) ou une autre

image.

La procédure consiste a :

-Choisir des points d'appui ou de calage ou points amers,

communs entre la référence (carte ou image) et l'image a

corriger.

-Calculer la relation entre points sources et points de

référence.

-Appliquer le polynôme de déformation sur

l'image a corriger pour créer une nouvelle image dans le

référentiel choisi. Elle peut se faire aussi en identifiant sur

l'image des points remarquables sur le terrain appelés points

de contrôle au sol ou ground points control,dont

les coordonnées sont prises au GPS. Dans le cadre de la présente

étude, toutes les images ont été calées par rapport

a la Landsat TM de 1986. La fonction appliquée est celle de type

polynomial de second ordre, le systeme de projection utilisé est le

systeme géographique.

3.2.3.1.5..Extraction de la zone d'étude et choix

des sites de reconnaissance.

Les scenes des images étant lourdes couvrant

des vastes superficies (185 km x 185 km pour Landsat et 60 km x 60 km pour

SPOT), il est nécessaire d'en extraire une image couvrant uniquement sa

zone d'intérest pour faciliter le processus de traitement sur

écran. Cette opération est réalisable avec Erdas Imagine

ou l'extension Image analysis de Arc View.

3.2.3.2. Analyse des données.

Il s'agit de l'étape d'extraction analytique et

ou sélective des informations. Il s'agit de tous les traitements devant

conduire a la discrimination des différentes classes thématiques

et d'occupation des sols recherchées. Ils sont effectués sur la

base d'une connaissance préalable des caractéristiques

biophysiques du milieu.

3.2.3.2.1. Etablissement de la nomenclature.

La nomenclature ou clef d'interprétation a pour

but de définir les différentes classes d'occupation des sols et

leurs caractéristiques spectrales avant toute classification. Ainsi, il

a été établi une nomenclature des différentes

classes en s'inspirant de la nomenclature nationale du Niger,

réalisée par la Division de la Statistique et de la Cartographie

Forestiere (DSCF 2001) pour l'élaboration des bases des données

sur l'occupation des sols.

Dans le cadre de la présente étude, huit

(08) classes d'occupation des sols ont été définies (cf.

légendes cartes). Toutefois, pour une question d'harmonie, les mares ne

sont pas prises en compte a part entiere dans cette étude. Le souci

était d'éviter un déséquilibre dans la nomenclature

d'occupation des sols, car la plupart des mares rencontrées

présentent un fort peuplement de strate arborée. De ce fait, le

choix a été porté sur cette derniere unité. C'est

le cas par exemple au sud-ouest de Likaridi.

3.2.3.2.2. Interpretation des images.

La classification constitue l'une des étapes la

plus importante dans le traitement des images. Elle consiste a affecter a

chaque objet de l'image une classe préalablement

définie.

Trois (3) principaux types de classification sont

rencontrés :

-la classification non supervisee des images.

Au cours de la classification non supervisée,

les divers éléments de l'image (pixels) sont automatiquement

classés en fonction de leurs caractéristiques spectrales et du

nombre de classes fixé par l'opérateur. Ce qui permet d'effectuer

une premiere segmentation des images en grands themes d'occupation des sols.

Mais cette méthode de classification présente des

inconvénients, car le regroupement des valeurs numériques

crée des classes dont la signification thématique est parfois

difficile a identifier (Girar.M.C & Girard.C.M, 1999).

-la classification supervisee des images.

Elle consiste a regrouper les unités en classes

d'occupation des sols en fonction d'un ou de plusieurs caracteres communs qui

prennent un sens thématique bien précis. Grace a une connaissance

préalable du terrain, ces classes sont par la suite corrigées.

Dans ce type de classification, les classes obtenues ont une signification

précise. L'inconvénient est le temps de réalisation qui

est long, en particulier pour le choix des zones d'apprentissage (Girar.M.C

& Girard.C.M, 1999).

Vu les difficultés a discriminer certaines

unités au cours de la délimitation en classes spectrales et les

difficultés a dissocier certaines unités physiographiques les

unes des autres, ces deux méthodes ont été

abandonnées, préférant la numérisation a

l'écran.

-l~interprétation visuelle ou

numérisation.

L'interprétation a été

effectuée a l'écran, tout en tenant compte des clefs

préalablement définies par délimitation des

différentes unités d'occupation des sols. L'interprétation

proprement dite a été effectuée par segmentation des

images en zones homogénes en tenant compte des caractéristiques

spectrales des unités

(forme,tonalite,structure/texture,répartition spatiale), des

données collectées sur le terrain, mais aussi en se basant sur

les données existantes. L'interprétation a permis de créer

trois (3) types d'éléments géométriques,

représentant les données spatiales : les points

(représentant les villages, infrastructures,...etc.), la ligne

(correspondant les routes), et les polygones (qui correspondent aux

unités d'occupation des sols).

-la codification

Sous les logiciels SIG, ArcMap, ArcView,

MapInfo,...etc., le polygone des unités d'occupation des sols

crée automatiquement une table des attributs associés a chaque

entité d'une classe d'occupation des sols donnée. Un code

numérique (nom de la classe d'occupation des sols, surface,

périmétre, numéro d'identifiant déterminant sa

position dans la carte numérique) permet de rattacher chaque polygone ou

objet a l'ensemble de ses attributs (TSAYEM M., 1999 cité par

Alssata).

-l~élaboration des documents cartographiques

provisoires (SIG.)

Cette étape a permis d'élaborer des

cartes d'occupation des sols provisoires, aprés interprétation

des images satellitaires et photographies aériennes au laboratoire, en

se basant sur des connaissances préalables du terrain. Toutefois, la

campagne de vérité-terrain conditionne l'élaboration

définitive des cartes d'occupation des sols et celles des

changements

3.2.3.2.3. La vérité terrain.

L'interprétation sur écran des images

satellitaires et photographies aériennes exige une grande

capacité de synthése. Cependant, quelque soit le mode de

traitement des données de télédétection

utilisé, la vérité-terrain reste et demeure une

étape indispensable. Celle-ci permet d'abord de développer des

clés de détermination qui associent a des caractéristiques

du message télédétecté des caractéristiques

précises de l'occupation des sols (André.N. & Ado.D. K,

2002). Aussi, elle permet de vérifier la validité des limites des

différentes classes d'occupation des sols issues de la classification

ainsi que la précision de celle-ci, notamment par la confrontation des

résultats cartographiques a la réalité du

terrain.

Pour ce faire, des sites ont été

identifiés sur l'image, auxquels des coordonnées ont

été intégrées. A l'aide d'un GPS, les unités

correspondant a ces sites ont été vérifiées sur le

terrain. Au niveau de chaque site, les observations faites sont

consignées sur des fiches de relevés de terrain. Cette

étape du traitement a permis de visiter les sites

échantillon,

représentant chacun un theme de la nomenclature

préalablement définie, et rectifier les erreurs

d'interprétation, afin de valider les travaux cartographiques. D'une

maniere générale, la vérité-terrain apparait comme

un complément indispensable a l'analyse des images et des photos. Aucune

autre source d'information ne peut la remplacer, elle seule nous renseigne sur

l'exactitude de nos interprétations, sur les raisons et la mise en place

des évolutions analysées ainsi que sur l'extension du

phénomene (Catherine Bodart, 2004).

3.2.3.2.4. Correction et integration des donnees de

terrain.

Cette étape consiste a intégrer les

données collectées sur le terrain, la superposer avec la couche

de base afin d'apporter les corrections nécessaires.

C'est une sorte de confrontation des informations lues

sur l'image ou la photographie aérienne et la correspondance de ces

informations sur le terrain. C'est une étape qui permet de confirmer,

d'infirmer ou de nuancer l'interprétation effectuée au

laboratoire.

3.2.3.2.5. Estimation de la precision des resultats

(matrice de confusion)

Un traitement en soi n'a pas de signification s'il

n'est pas accompagné d'une estimation numérique de sa

qualité (André N. Ado D. K, 2002). La matrice de confusion permet

ainsi de connaitre le niveau de précision des traitements. Elle consiste

en la confrontation des résultats du traitement d'images satellitaires

avec ceux de la vérité-terrain. La matrice de confusion compare

un point (ou une surface) dont on sait par des observations au sol qu'il

appartient a la classe I, a la classe i obtenue en ce point par le traitement

en représentant la probabilité (i/I) (Girard, 1989, cité

par André N. Ado.D, 2002).

Dans la colonne de la matrice sont

comptabilisés les observations sur le terrain, et dans la ligne, les

résultats du traitement de classification sur les mêmes