|

REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland

********

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

********

MINISTÈRE DE

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

********

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

********

UNIVERSITÉ DE BERTOUA

********

THE UNIVERSITY OF BERTOUA

********

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE (ENS) DE

BERTOUA

********

HIGHER TEACHER TRAINING COLLEGE (HTTC)

BERTOUA

********

DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE DEPARTMENT OF

GEOGRAPHY

LA DYNAMIQUE DE L'OCCUPATION DES

SOLS ET SES PROBLÈMES DANS LA

COMMUNE D'ABONG-MBANG DE 1955 À 2022

Mémoire présenté en vue de l'obtention du

Diplôme de Professeur de l'Enseignement Général Secondaire

Deuxième Grade (DIPES II)

A dissertation defended in view for the obtention of

Secondary High School Teacher's

Diploma Grade II.

Par :

JOHNNY MPOULÉ Oscar

Matricule :

18A043EB

Licencié en Géographie

JURY :

PRÉSIDENTE Pr NKAGUE NKAMBA Léontine

Maître de Conférences

RAPPORTEUR Dr PETNGA NYAMEN Simon Pierre Chargé de

Cours

EXAMINATEUR Dr NSAHLAI Loveline KONGLA Chargé de

Cours

MAI 2023

i

L'Université de Bertoua n'entend donner aucune

approbation ni improbation aux

opinions émises dans ce

mémoire. Ces opinions doivent être considérées

comme

propres à l'auteur.

ii

À la mémoire de mes défunts parents.

iii

REMERCIEMENTS

Rédiger un mémoire est un exercice qui impose

une assistance. Nous ne saurons ne pas remercier la providence qui nous a

donné des hommes et des femmes entièrement disponibles pour ce

travail.

Nous exprimons nos sincères remerciements au Dr PETNGA

NYAMEN Simon Pierre, qui a toujours été à nos

côtés et a accepté avec un très grand engouement

d'être notre guide lors de la rédaction de ce mémoire. Dr,

merci pour vos conseils avisés et votre dynamisme.

Un remerciement particulier au Pr NKAGUE NKAMBA

Léontine, Directeur de l'École Normale Supérieure pour ses

multiples conseils.

Nous remercions tout d'abord notre Chef de Département,

le Pr WAKPONOU Anselme, qui, malgré ses multiples occupations, nous a

enseigné et nous a donné de multiples conseils non seulement sur

le plan social, mais aussi sur le plan de la recherche scientifique depuis

notre entrée à l'École Normale Supérieure de

Bertoua en 2018. Aujourd'hui, il parait comme un père pour nous.

Un grand merci à tous les enseignants du

Département de Géographie qui se sont attelés à

nous guider tout au long de nos années de formations à l'ENS de

Bertoua. Nous pensons à Dr NSAHLAI Loveline KONGLA, Dr DIA Florence, Dr

NKODO ESSENGUE Pierre Eloi, Dr DEUDJUI Adrien Narcisse, Dr VOUNDI Éric,

Monsieur MBEY Guillaume et Monsieur NITCHEU WAKPONOU Neil Daryl.

Nous remercions le personnel administratif de l'ENS de Bertoua

pour leur bienveillance. Mention toute spéciale à Pr ELLA ELLA

Samuel Béni, Monsieur MENGUE Constantin et Dr ABENG ZE Elyse. Nous

sommes aussi redevables aux enseignants du Lycée de Tigaza; Lycée

Bilingue de Bertoua; Lycée Scientifique de Bertoua; Lycée

bilingue de Nkolbikon et Lycée Bilingue d'Abong-Mbang pour la

qualité de nos stages parmi eux et plus particulièrement à

nos encadreurs.

Nous remercions particulièrement le personnel de

l'École Normale Supérieure de Bertoua, pour nous avoir

délivré une attestation de recherche en tant qu'étudiant

de ladite école; Monsieur FOTSO DJEMO Yves, troisième adjoint au

préfet du département du

iv

Haut-Nyong; Monsieur OUCHÉ Kalandi, sous-préfet

de l'arrondissement d'Abong-Mbang, pour nous avoir délivrer non

seulement les autorisations de recherche dans la circonscription

administrative, mais aussi la sécurité durant tout notre

séjour à Abong-Mbang.

Nos remerciements vont particulièrement à

l'endroit de toutes personnes contribuées à l'assaisonnement de

notre mémoire en apportant des informations clé pour la

rédaction de ce travail. Il s'agit là de nos informateurs

notamment MPANINGA ZELA Wilfried qui nous a guidé vers nos personnes

enquêtées, Monsieur NDJOBOUDA Elie, un de nos

enquêtés et ancien adjoint au maire de la Commune d'Abong-Mbang;

Monsieur FENTE Célestin Jean-Claire consultant PNDP; Maman BANA ME

MENKOUENG Margueritte.

Notre gratitude va à l'endroit de nos parents,

notamment mon père BOUBOUANS MPENDE Alexis et à ma très

chère et tendre mère MPOT BOUBOUANS Joëlle qui se sont

sacrifié pour nous procurer du soutien multiforme sans toutefois oublier

mes frères et soeurs notamment MEGOK Fabrice Dessy Franklin et sa

compagne Sandra; NANGA BOUBOUANS Jonas et sa compagne; DAMBIE MBONE Tony; AYA

Brice; KODA DJIDDAH Doudou Flore; MENGOMEKONG Guy Orgazy; BOUBOUANS BOUBOUANS

Grace Sandra; MEKOK BIEL Alain Brillant, ANGOS Gabain, BIES BOUBOUANS Brenane

Lucie, Tantine TRONCHE Claudine, EKANGA Ygor DIANS Sosthène et tous les

autres; sans oublier la famille NGONGLA, la famille AYA et MIMBANG pour l'amour

fraternel et de multiples conseils. Que notre famille trouve ici l'expression

de notre plus profonde reconnaissance.

Gratitude à nos amis Dr NGAGOUM Edmond François

et sa compagne NGAKON Delarose; M. TSEY TSIGABELEM Romuald; ABANDA OUNDI

Jérôme Dimitri et DJENG Patrick Emerson, NANA Yves, FEUKENG KENE

Borel, AZALEFACK Laurette Madeleine, AYE SAMBE Placide Ruphin pour leur soutien

quotidien à l'égard de nos travaux.

Nous remercions nos camarades de promotion pour leur

collaboration, leur esprit de partage et leurs encouragements... Que tous ceux

qui ont aidé de près et/ou de loin, trouvent ici l'expression de

toute notre gratitude.

SOMMAIRE

Pages

v

Dédicace ii

Remerciements iii

Sommaire v

Liste des figures vi

Liste des tableaux vii

Liste des photos viii

Liste des planches ix

Sigles et abréviations x

Résumé 1

Abstract 1

Introduction générale 2

Chapitre I. Généralités sur la dynamique

d'un territoire 13

Chapitre II. Présentation des résultats 43

Chapitre III. Interprétation et discussion 64

Chapitre IV. Intérêts de l'étude 79

Conclusion générale 88

Bibliographie 90

Index des auteurs 94

Annexes 96

vi

LISTE DES FIGURES

Pages

Figure 1. Localisation de la commune d'Abong-Mbang 22

Figure 2. Précipitations et température

annuelles en mm 25

Figure 3. Schéma synoptique de la démarche

méthodologique adoptée 41

Figure 4. Limite de l'espace urbain d'Abong-Mbang en 1955

48

Figure 5. Abong-Mbang en 1955 constitué des

bâtisses Allemands et Français 48

Figure 6. Diagramme de répartition des classes

d'occupation du sol en 1984 50

Figure 7. Diagramme de répartition des classes

d'occupation du sol en 2004 52

Figure 8. Diagramme de répartition des classes

d'occupation du sol en 2022 53

Figure 9. Spatio-carte d'Abong-Mbang 55

Figure 10. Ville d'Abong-Mbang 56

Figure 11. Occupation du sol en 1984 65

Figure 12. Répartition des superficies des classes

d'occupation du sol en 1984 67

Figure 13. Occupation du sol en 2004 68

Figure 14. Répartition des superficies des classes

d'occupation du sol en 2004 70

Figure 15. Occupation du sol en 2022 71

Figure 16. Répartition des superficies des classes

d'occupation du sol en 2022 73

vii

LISTE DES TABLEAUX

Pages

Tableau 1. Identification des questions, objectifs et

hypothèses de recherche 11

Tableau 2. Secteurs de la Commune d'Abong-Mbang 23

Tableau 3. Responsables Municipaux de la Commune d'Abong-Mbang

depuis 1958 24

Tableau 4. Rendements et productions de quelques cultures

d'Abong-Mbang . 33

Tableau 5. Classification d'occupation du sol en 1984 50

Tableau 6. Classification d'occupation du sol en 2004 51

Tableau 7. Classification d'occupation du sol en 2022 52

Tableau 8. Synthèse des mutations spatiales de 1984

à 2022 73

viii

LISTE DES PHOTOS

Pages

Photo 1. Le Nyong, cours d'eau alimentant le réseau

hydrographique de la commune 26

Photo 2. Une vue d'un type de forêt dense de la commune

d'Abong-Mbang 27

Photo 3. Vue du type de forêt autour de la ville

d'Abong-Mbang 28

Photo 4. Vue d'une porcherie artisanale à Abong-Mbang

34

Photo 5. Des exploitants forestiers dans la commune

d'Abong-Mbang 35

Photo 6. Marché A d'Abong-Mbang 37

Photo 7. Vue de l'école régionale d'Abong-Mbang

44

Photo 8. Vue de la prison centrale d'Abong-Mbang 45

Photo 9. Bâtiment abritant la recette des finances

d'Abong-Mbang 46

Photo 10. Résidence du chef de région 47

ix

LISTE DES PLANCHES

Pages

Planche 1. Vue de quelques bâtiments d'églises

d'Abong-Mbang 32

Planche 2. Problème d'accès à l'eau

potable 58

Planche 3. Les vois de communication enclavées 59

Planche 4. Populations installées dans les zones

marécageuses à Abong-Mbang 61

Planche 5. Vue de quelques bâtiments vétustes

62

x

SIGLES ET ABREVIATIONS

APC: Approche Pédagogique par les Compétences

BUCREP: Bureau Centrale de Recensement de la population

CES: Collège d'Enseignement Secondaire

DD: Délégation départementale

DIPES II: Diplôme de Professeur de l'Enseignement

Secondaire deuxième grade

EEC: Église Évangélique du Cameroun

EIE: Étude D'impact environnementale

ENIEG: Écoles Normales d'Instituteurs de l'Enseignement

General

EPC: Église Presbytérienne du Cameroun

ETA: École Technique d'Agriculture

ETS: Établissement

FECAFOOT: Fédération Camerounaise de Football

GIC: Geographic Information System

GPS: Global Positioning System

MINADER: Ministère de l'Agriculture et du

Développement Rural

MINESEC: Ministère des Enseignements Secondaires

PCD: Plan Communal de Développement

PNDP: Programme National d'appuis au Développement

Participatif

RGPH: Recensement général de la Population

Humaine

SAR/SM: Sections Artisanales et Rurales-Section

Ménagère

SIG: Système d'Information Géographique

1

RESUME

La croissance démographique et spatiale de la commune

d'Abong-Mbang entraine une augmentation des besoins des habitants. Seule une

reconsidération de ces zones périphériques qui a permis

d'élucider durablement le caractère "anarchique" de l'occupation

du sol, et offrira des alternatives appropriées aux populations de cette

commune jusqu'ici dépourvue d'infrastructures urbaines dignes de ce nom.

Notre sujet de recherche pose le problème sur la dynamique d'occupation

des sols dans cette localité ainsi que les conséquences qui en

découlent. Notre objectif dans ce travail est de montrer l'impact des

changements d'occupation des sols dans la commune d'Abong-Mbang de 1955

à 2022. Pour y arriver, une approche méthodologique qualitative

basée sur l'analyse des textes, des dires d'acteurs, l'analyse

diachronique, sur les observations directes de terrain et sur le traitement des

informations empiriques a été adoptée. Les

résultats montrent que la dynamique des terres dans la ville

d'Abong-Mbang a impacté l'ensemble de la commune.

Mots clés : Abong-Mbang, cartographie,

croissance, développement, ville.

ABSTRACT

TITLE: THE DYNAMICS OF LAND USE AND ITS PROBLEMS IN

THE

COMMUNE OF ABONG-MBANG FROM 1955 TO

2022

Keywords: Abong-Mbang, cartography, development, growth,

town.

The demographic and spatial growth of Abong-Mbang leads to an

increase in the needs of the inhabitants. Only a reconsideration of these

peripheral areas will make it possible to permanently evade the "anarchic"

character of land use, and will offer appropriate alternatives to the

populations of this municipality hitherto devoid of urban infrastructures

worthy of the name. Our research theme raises the problem of the dynamics of

land use in this locality as well as the consequences that result from it. Our

objective in this work is to show the impact of land use changes in Abong-Mbang

from 1955 to 2022. To achieve this, a qualitative methodological approach based

on the analysis of texts, say of actors, diachronic analysis, on direct field

observations and on the processing of empirical information was adopted. The

results show that the land dynamics in the city of Abong-Mbang has impacted the

entire municipality.

2

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La dynamique d'occupation des sols est un sujet

d'actualité très important, qui fait référence aux

changements dans l'utilisation des terres au fil du temps. Dans le cas

d'Abong-Mbang, une ville située dans la région de l'Est du

Cameroun, cette dynamique est particulièrement intéressante

à étudier depuis 1955 à 2022 dans la mesure où elle

nous permettra de montrer l'impact de ces changements dans cette zone. Ainsi,

il convient de noter que depuis lors, les villes se sont propagées,

à tel point qu'une majorité d'humains vivent désormais, si

ce n'est dans les cités mêmes, du moins en position où sont

quotidiennement subies des influences qui en proviennent. Une telle

prééminence signifie que la compréhension des formes

d'organisation de l'espace géographique pourrait être tributaire

d'une «logique des villes», pour reprendre un titre de Claval

(1979).

Selon Bardet (1983), «l'existence d'une ville constitue

un phénomène pratiquement inexplicable». Quoi qu'il en soit,

«si l'on reprenait tous les critères proposés par les divers

auteurs [pour définir la ville], on pourrait probablement atteindre le

ratio de 25/30» (Bairoch, 1985). Mais on a beau

discriminer certains indices relevant de la taille, de la densité

démographique, de la durabilité de l'enveloppe physique, de

l'artisanat à temps complet, de la présence de fortifications, il

s'avère qu'aucun de ces critères «ne saurait être en

lui-même absolu ou suffisant» (ibid). En effet, des villages ont

bénéficié d'ouvrages fortifiés et d'une longue

espérance de vie, à la différence de villes sans

protection ou qui n'ont duré que le temps de quelques

générations. Quant à la taille, «[...] il faudrait

pouvoir disposer d'une limite de base évidente [...]» qui, en

réalité, ne cesse de varier selon les pays et les époques

(Braudel, 1979). Le seuil démographique est aujourd'hui de 2000 en

France, 5000 en Angleterre et 300 en Islande. Faut-il alors se résoudre

à l'idée de ne pas savoir ce qu'est une ville tout en ayant le

devoir d'en comprendre la genèse ?

Selon Choay (1965), il est possible que la définition

de la ville demeure difficile parce que le concept primitif

d'agglomération reste également flou. Connaît-on vraiment

les mécanismes qui déterminent les agrégats

d'équipements et d'habitats spécifiquement humains ? La

définition de la notion de ville que l'on retrouve

systématiquement au début de chaque traité de

géographie ou d'histoire urbaine n'a jamais été vraiment

résolue. Car,

3

elle rencontre toujours des divergences en termes de

création, de développement y compris même la dynamique

spatiale qui constitue ici une véritable thématique de recherche

en Sciences Humaines et Sociales qui, malgré le temps, reste toujours

pertinente et factuelle. Elle fait l'interaction de nombreuses disciplines tels

que la Géographie, la Sociologie, l'Anthropologie, la Géomatique,

la Télédétection, l'Informatique ou encore l'Histoire.

D'après le dictionnaire Larousse (2020), la ville est

une agglomération relativement importante et dont les habitants ont des

activités professionnelles diversifiées.

Le dictionnaire le Robert, (2021) définis la ville en

tant que milieu géographique et social formé par une

réunion importante de constructions abritant des habitants qui

travaillent, pour la plupart, à l'intérieur de

l'agglomération.

Max Weber défini la ville en tant qu'une

agglomération marchande, qui est le lieu de naissance de la notion de

fonction, de la discipline militaire, des partis politiques etc.

Une ville au sens du 3ème RGPH du Cameroun

par le BUCREP en 2010, correspond à tout groupe d'habitations qui

remplit au moins l'un des deux critères ci-dessous:

? Être le chef-lieu d'un arrondissement, d'un

département ou d'une région;

? Avoir une population agglomérée d'au moins

5000 habitants et disposer des infrastructures suivantes:

o Un établissement d'enseignement secondaire ou

post-primaire;

o Une formation sanitaire;

o Des installations fonctionnelles de distribution d'eau et

d'électricité;

o Un marché quotidien.

4

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU SUJET

Une étude portant sur la question des mobilités

humaines et des logiques de l'occupation des espaces, appréhendée

dans une perspective de la géographie, peut se faire dans une logique de

croisement de certaines spécialités de la géographie

telles que la géographie physique, la géographie humaine ou

encore la géographie économique.

Contexte du sujet

Les villes ne cessent de croitre et de rassembler un

pourcentage toujours plus grand de la population mondiale: c'est

l'urbanisation. Cette dernière est l'une des manifestations humaines les

plus marquantes du siècle dans les pays développés,

environ 80 % de la population habite dans des agglomérations

«urbaines», alors que dans les pays en développement, le

phénomène est en pleine explosion en raison de dynamismes

démographiques et spatiaux (Nguimalet, 2004). Ainsi,

l'urbanisation, tel un phénomène social et une transformation

physique des paysages, est la plus puissante, irréversible et visible

des transformations humaines sur la terre (Kouamé, 2016). Cette

croissance dynamique est alimentée non seulement par l'occupation

souvent anarchique du sol mais aussi, favorisée par l'espace disponible

à conquérir dans des zones périphériques qui

débouchent sur les périphéries urbaines.

La croissance démographique et spatiale combinée

suscite une augmentation des besoins des habitants, seule une

reconsidération de ces zones périphériques permettra

d'élucider durablement le caractère "anarchique" de l'occupation

du sol, et offrira des alternatives appropriées aux populations de ces

zones jusqu'ici dépourvues d'infrastructures urbaines dignes de ce nom.

Le monde en développement est le siège de cette transformation

démographique et spatiale. Toutefois, force est de constater que

l'urbanisation telle une problématique actuelle, mondiale diffère

selon qu'on est dans les pays développés, ou sous-

développés. Dans ces derniers, ce phénomène

s'apprécie différemment selon qu'on se trouve en Afrique du nord,

Afrique subsaharien, en Amérique latine...(Djiby, 2014).

5

Notre thématique de recherche qui traite de « la

dynamique d'occupation des sols à Abong-Mbang et ses problèmes de

1955 à 2022 » porte une réflexion qui s'inscrit dans la

perspective de l'analyse des inconvénients de la dynamique spatiale d'un

territoire.

Justification du Sujet

L'étalement urbain constitue désormais un

problème mondial. La ville se fait et se défait quotidiennement

au rythme de dynamiques. La vitesse de croissance et la taille atteintes par

les ensembles urbains soulèvent des problèmes nouveaux au plan

international, national mais aussi local. Ces problèmes sont

susceptibles de mettre en péril la viabilité économique et

sociale des villes: déséquilibre entre les besoins quotidiens de

la population et les moyens de les satisfaire, entre la demande pour les

services urbains et les investissements réalisés dans les

réseaux et infrastructures surtout dans nos latitudes. " Lorsque la

croissance urbaine se fait sans développement économique

suffisant, les investissements dans les infrastructures et services urbains de

base souffrent d'étranglement, incapables de suivre le rythme de

croissance des besoins, et se dégradent faute de faire l'objet d'une

maintenance. Besoins mal satisfaits, mais aussi gaspillage des ressources et

forte exclusion sociale sont alors les manifestations de ce manque de

viabilité" (Godard, 1995).

CONTEXTE SCIENTIFIQUE

L'exploration d'une vaste documentation en relation avec la

thématique traitée est un préalable dans la

réalisation de ce travail. Ainsi, les ouvrages, les articles, les

rapports d'activité, les mémoires et les thèses ont

été consultés. L'objectif était d'avoir des

connaissances larges sur la question de la dynamique spatiale d'une ville.

Cette méthode de recherche vise à éviter ce qui a

été dit et écrit afin de se positionner sur le

débat scientifique. Toutefois, il faut remarquer que les cinq

dernières décennies ont fait l'objet d'une littérature

abondante sur la question du système d'éducation et de ses

corollaires.

6

Les études sur la dynamique spatiale des villes sont un

domaine de recherche en géographie et en urbanisme qui étudie

comment les villes se développent et évoluent dans l'espace. Ces

études sont basées sur l'analyse de données

géographiques et sociales pour comprendre les tendances en

matière d'utilisation des sols, de croissance démographique, de

migration, de développement économique et de changement

environnemental dans les zones urbaines. Les études sur la dynamique

spatiale des villes sont importantes car elles permettent de mieux comprendre

les processus qui façonnent les villes, d'anticiper sur les changements

futurs et de planifier en conséquence pour répondre aux besoins

des populations urbaines. Ces études sont également importantes

pour la prise de décision en matière de politique publique,

notamment pour la planification urbaine, la gestion des transports, la gestion

de l'environnement et la réglementation de l'utilisation des sols. C'est

pour cette dernière raison que le sujet intéresse la

majorité des chercheurs géographes dans l'ensemble du monde.

Dans le monde, la question de la dynamique spatiale est un

sujet complexe qui peut être abordé sous différents angles,

tels que la population, l'économie, l'environnement et la politique.

L'étude de ces différentes perspectives peut nous aider à

mieux comprendre les tendances et les changements dans la distribution spatiale

des populations et des activités économiques dans le monde.

Harvey, (1989) décrit la transformation de Paris en une ville

postmoderne. Il explore comment les changements économiques et

culturelles ont affecté la ville et sa dynamique spatiale.

En Afrique, plusieurs chercheurs ont écrit sur la

dynamique spatiale des villes africaines. En côte d'ivoire par exemple,

La dynamique spatiale d'Abidjan, la plus grande ville de Côte d'Ivoire,

est un sujet d'étude important car la ville est un centre

économique et commercial important de la région. La ville

connaît une croissance rapide de la population et de l'urbanisation, ce

qui peut entraîner des défis en termes de planification urbaine,

d'utilisation des terres et de développement durable. Ainsi nous pouvons

noter que Plusieurs auteurs ont étudié la dynamique spatiale

d'Abidjan. Par exemple, dans une étude de (Kouamé et Al, 2016)

ont examiné les tendances de l'urbanisation à Abidjan. Les

résultats ont montré que la ville connaissait une croissance

rapide de la population et de l'urbanisation, mais que cette croissance

était inégale entre les différentes zones de la ville.

7

La croissance urbaine s'est amorcée plus tardivement

qu'ailleurs mais les taux de croissance urbaine sont aujourd'hui les plus

élevés du monde. Selon les perspectives des Nations Unies,

l'accroissement du nombre de citadins, d'ici à l'an 2025, pourrait

être supérieur à l'ensemble de la population africaine

d'aujourd'hui (Clauzel, 2008).

Toutefois, s'il est vrai que l'existence de villes est un

phénomène très ancien en Afrique, c'est néanmoins

la colonisation qui lui a imprimé le caractère qu'elle

connaît encore de nos jours. Les grandes villes actuelles ont

été fondées dans des sites choisis en fonction de

considérations liées aux besoins de la colonisation. Les ports

maritimes ont généralement été favorisés.

Dans les villes africaines, l'extension urbaine n'est le plus souvent ni

contrôlée, ni maîtrisée, engendrant de nombreuses

carences en logements, équipements et services urbains (Djiby, 2014).

Au Cameroun, il convient de noter que le Cameroun, pays de

l'Afrique centrale, fait face à une urbanisation d'intensité

croissante et difficilement maîtrisable. Surtout à cause du fait

que la ville au Cameroun est décrétée et celle-ci n'est

pas immédiatement accompagné des équipements qui

définissent la ville le cas d'Abong-Mbang

PROBLEMATIQUE

En réalité, avec la déprise agricole, la

situation paysanne devient, en effet, de plus en plus difficile. Pour

échapper à ces péripéties sans

précèdent, ces populations des campagnes étaient dans le

réel besoin de trouver un refuge, un lieu de sécurité, de

bien être, d'avenir, de promotions économiques... La ville offre,

quant à elle, de nouvelles possibilités économiques, un

cadre culturel attirant, un espoir d'enrichissement et de promotion sociale ce

qui s'est traduit par un exode massif des campagnes vers Abong-Mbang.

Aujourd'hui, l'arrivée de bon nombre de populations

déplacées dans la ville, la mise en place d'infrastructures, les

établissements d'enseignement secondaire général et

technique et même primaire, la construction des écoles de

formation comme l'ENIEG (Écoles Normales d'Instituteurs de

l'Enseignement General) et ETA (École Technique d'Agriculture) ...

attirent davantage des populations vers des zones qui étaient autrefois

inhabitées.

8

Ainsi, la problématique de l'étalement

périurbain débouche sur celle du foncier et des limites des

collectivités locales en matière de gouvernance et de gestion des

espaces périurbains. La ville de Abong-Mbang, vue sa situation

géographique, reste un peu particulière. En effet, c'est une

ville assez limitée en termes d'espace et où l'étalement

ne peut se faire que vers le sud et l'Est. Or cette zone est dans une dynamique

d'évolution complexe qui, s'explique par l'intervention de plusieurs

facteurs (environnementaux, socioéconomique, politique).

L'esquisse de ces facteurs précités

associés à d'autres notamment la situation géographique et

socio-économique de la commune permet de comprendre la

nécessité d'étudier l'étalement de la ville. C'est

ce qui justifie le choix de notre sujet de mémoire de DIPES II qui porte

sur : "La dynamique d'occupation des sols et ses problèmes dans la

commune d'Abong-Mbang de 1955 à 2022".

Le choix de cette thématique de recherche nous a paru

pertinent, pour des raisons scientifiques. En effet, face à l'enjeu de

la pression foncière dans les villes en général au

Cameroun, l'exploration de ce thème de recherche permettra d'apporter

une réponse concrète sur l'opérationnalité de la

Géomatique dans nos territoires. Ce travail s'inscrit dans la

problématique des grandes étapes de la dynamique spatiale et

infrastructurelle dans la commune d'Abong-Mbang.

QUESTIONS DE RECHERCHE Question principale

La question principale de cette étude est la suivante:

Comment les changements d'occupation des sols ont-ils impactés la

commune d'Abong-Mbang de 1955 à 2022 ?

De cette question principale découle trois questions

spécifiques: Questions spécifiques

1. Quels sont les éléments qui ont permis la

dynamique de l'occupation des sols dans la commune d'Abong-Mbang ?

2. Quels sont les changements qui se sont

opérés dans cette commune ?

3. Quels sont les inconvénients qui en découlent

de ces changements de l'occupation des sols ?

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Afin d'avoir un raisonnement logique et cohérent dans

notre travail, nous nous sommes fixés un objectif principal.

Objectif principal

Cet objectif principal est de montrer l'impact des changements

d'occupation des sols à Abong-Mbang de 1955 à 2022.

De cet objectif principal découle trois objectifs

spécifiques notamment: Objectifs spécifiques

1. Identifier les facteurs de la dynamique d'occupation des sols

d'Abong-Mbang

2. Monter les changements d'occupation des sols qui se sont

opérés.

3. Présenter les inconvénients qui en

découlent de cette dynamique d'occupation des sols à

Abong-Mbang.

HYPOTHESES DE RECHERCHE

Hypothèse principale

Pour notre travail nous nous sommes fixés une

hypothèse principale. Cette hypothèse est que la dynamique

d'occupation des sols à Abong-Mbang a des impacts sur plusieurs

plans.

9

De cette hypothèse principale, nous découlent

trois hypothèses spécifiques:

10

Hypothèses spécifiques

1. L'occupation des sols à Abong-Mbang a connu une

transformation majeure depuis 1955, en raison des facteurs tels que la

croissance démographique; l'urbanisation et l'expansion agricole

2. Les changements se sont opérés non seulement

au niveau de la commune.

3. La dynamique d'occupation des sols à Abong-Mbang a

donné naissances aux problèmes sur le plan environnemental et

social.

11

Tableau 1. Matrice d'identification des questions,

objectifs et hypothèses de recherche

|

QUESTIONS

|

OBJECTIFS

|

HYPOTHÈSES

|

|

PRINCIPALES

|

Comment les changements

d'occupation des sols ont-ils

impactés Abong-Mbang de

1955 à 2022 ?

|

Montrer l'impact des

changements d'occupation des

sols à Abong-Mbang de 1955

à 2022

|

La dynamique d'occupation des sols à

Abong-Mbang a des impacts sur

plusieurs plans

|

|

SPÉCIFIQUES

|

N°1

|

Quelles sont les facteurs de la dynamique d'occupation des sols

d'Abong-Mbang?

|

Identifier les facteurs de la

dynamique d'occupation des sols d'Abong-Mbang

|

L'occupation des sols à Abong-Mbang a connu une

transformation majeure depuis 1955, en raison des facteurs tels

que la croissance démographique ;

l'urbanisation et

l'expansion agricole

|

|

N°2

|

Quels sont les changements qui se sont opérés ?

|

Montrer les changements

d'occupation des sols qui se sont opéré.

|

Les changements ce sont opéré non seulement au

niveau de la commune.

|

|

N°3

|

Quels sont les

inconvénients qui en

découlent ?

|

Présenter les inconvénients qui en

découlent de cette dynamique d'occupation des sols à Abong-

Mbang.

|

La dynamique d'occupation des sols à Abong-Mbang a

donné naissances aux problèmes sur le plan environnemental et

social.

|

12

PLAN DE REDACTION

Ce travail est divisé en quatre chapitres. Après

une introduction générale, nous avons le premier chapitre qui

porte sur les généralités de la dynamique d'un territoire.

Il est question ici de définir «dynamique d'un territoire».

Présenter ses origines et son processus dans le monde, en Afrique, au

Cameroun et à Abong-Mbang, puis présenter notre zone

d'étude, le contexte scientifique et le cadre conceptuel.

Le deuxième chapitre porte sur les résultats de

notre recherche. Il s'agit plus précisément de présenter

l'ensemble de tous ce que nous avons recueilli sur le terrain. Il s'agit

concrètement des facteurs de la dynamique spatiale à Abong-Mbang,

les différents changements spatiaux et les impacts de cette dynamique

dans cette localité.

Le troisième chapitre concerne l'interprétation

et la discussion des résultats. D'une façon plus claire, il

s'agit d'expliquer et de commenter les résultats obtenus sur le terrain

et de les comparer aux résultats des autres.

Le dernier chapitre porte sur l'intérêt de notre

sujet de recherche. Il est question de montrer l'importance de notre

thématique pour nous les enseignants et pour les apprenants. Ce travail

s'achèvera par une conclusion générale.

13

CHAPITRE I. GENERALITES SUR LA DYNAMIQUE

D'UN

TERRITOIRE

INTRODUCTION

Le chapitre I intitulé

«Généralités sur l'analyse de la dynamique d'un

territoire», analyse les dynamiques urbaines dans le monde, en Afrique, au

Cameroun et à Abong-Mbang. Aussi, il présente le cadre

géographique de notre zone d'étude mais au préalable,

posons-nous la question de savoir: Qu'est-ce qu'un territoire? À cette

interrogation nous pouvons dire que:

Le terme territoire est polysémique: il renvoie

à des significations variées qui dépendent de l'angle

d'approche, des disciplines et de l'époque. Le dictionnaire Larousse

(2020) présente le territoire non seulement comme étendue de la

surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain, mais aussi comme

étendue de pays sur laquelle s'exerce une autorité. Di Méo

(1999) estime que le territoire est «cet incontournable médiateur

spatial de toute vie sociale». George et Verger (2009) définissent

le territoire comme «un espace géographique qualifié par une

appartenance juridique [...], ou par une spécificité naturelle ou

culturelle», ce qui «implique la reconnaissance des limites».

Dans le même ordre d'idée, Pumain et Saint-Julien

(1997), soutiennent qu'un territoire est une portion de la surface terrestre

appropriée par un groupe humain. Pour ces auteurs, l'appropriation d'un

espace par une collectivité passe nécessairement par le

contrôle de mobilité dans le territoire et par la mise en place de

liens permanents entre les lieux. Point de vue que partage entièrement

Hellier (2011) lorsqu'il dit du territoire qu'il est : « un espace

délimité mais évolutif sur lequel s'exercent un

gouvernement, une autorité organisatrice ou des modes plus complexes de

pouvoir et de décision

Pour le juriste, le territoire est une communauté

d'hommes, qui dispose de prérogatives de puissance publique avec une

limite qui fixe un dedans et un dehors sur lequel le droit va s'appliquer, il

exclut tout autre car il ne peut pas être simultanément le

territoire de plus d'un État (Rekacewicz 2010).

14

En géographie, le territoire est un espace

délimité, approprié par un individu ou une

communauté, sur lequel s'exerce un pouvoir. Les territoires

s'étudient donc en fonction des mailles de gestion de l'espace mais ils

peuvent être emboîtés. La notion de territoire prend en

compte l'espace géographique ainsi que les réalités

politiques, économiques, sociales et culturelles. Elle inclut

l'existence de frontières, pour un territoire politique ou

administratif, ou de limites pour un territoire naturel. Lorsqu'on

l'appréhende comme étendue de pays, le territoire a pour

synonyme: circonscription administrative, nation, pays. Et lorsqu'il apparait

comme espace que quelqu'un s'attribue celui-ci prend pour synonyme: fief,

terrain (Godard, 1995).

Au sens large, le territoire est une portion d'espace

appropriée. C'est l'un des mots les plus polysémiques de la

géographie, d'autant qu'il est couramment utilisé dans le langage

commun comme synonyme d'espace.

Dans le cadre de ce travail, nous entendons par territoire, un

espace délimité c'est-à-dire une portion de la surface de

la terre dont les frontières ou limites sont identifiables, soumis

à une autorité donnée qui en assure l'organisation par des

modes de pouvoir et de décision clairement définis.

I.1. CADRE CONCEPTUEL

Selon Brunet (1988), le concept est une représentation

générale, de nature abstraite, clairement définie et

même consensuelle, susceptible de guider la recherche et d'en fonder les

hypothèses. Par ces caractères, il s'oppose donc à

l'idée, qui est personnelle et moins précise, et aussi à

la notion, qui reste un peu plus floue. Bavoux (2000) quant à lui

appréhende le concept comme étant une idée

résultant d'un travail d'abstraction et de généralisation.

Ainsi, un concept n'est pas forcément éternel, mais

façonné pour appréhender une situation donnée

à un instant donné. C'est donc à dessein que Petnga (2011)

soutient qu'un concept est une idée, un mot ou groupe de mots permettant

d'exprimer théoriquement, la façon qu'on a de percevoir une

réalité empirique. Pour l'auteur, le concept est une

pensée permettant d'exprimer le caractère particulier ou

singulier d'une réalité. Comme toutes les autres sciences, la

géographie s'est dotée d'une série de concepts qui

l'aident à comprendre ses divers champs d'études.

15

Cette étude est bâtie autour de quelques

principaux concepts que sont : caractère anarchique ; dynamique spatiale

; occupation des sols ; pseudo-urbanisation.

I.1.1. Dynamique spatiale

De manière générale, le mot dynamique est

entendu dans le Dictionnaire Larousse (2007), comme l'ensemble des forces qui

concourent à un processus, accélèrent une

évolution. Cette définition met en évidence l'idée

de l'action, l'idée des faits ou des phénomènes en

évolution. Brunet dans le dictionnaire critique, « les mots de la

géographie », la définie comme étant un changement

résultant d'un jeu de forces. Les modèles dynamiques mettent

alors en relation les changements et les forces qui les provoquent; tandis que

les modèles cinétiques décrivent les changements sans

références aux forces. La dynamique des territoires étudie

par exemple les changements des organisations territoriales et les forces qui

les provoquent et qu'ils contraignent. La dynamique des territoires se lit et

s'analyse à travers les changements opérés dans la

localisation des activités, des équipements, des populations

globales, de catégories de personnes. Des cartes de variation dans le

temps l'expriment.

Muller (2021), relève dans son ouvrage qu'une dynamique

est un changement, une évolution et, par extension, une capacité

à changer, à évoluer. La notion ne doit pas être

interprétée uniquement en termes de croissance évolutive

elle peut aussi être stagnante ou régressive. Une dynamique, dans

une telle situation géographique, est évolutive, elle peut

traduire l'évolution, le développement, la croissance d'un espace

géographique. Cette approche de la dynamique cadre parfaitement avec

notre étude dans la mesure où elle permet de relever les grandes

étapes qui marquent l'évolution spatial, infrastructurel,

économique et même social de notre zone d'étude. Ngakon

(2022), défini la dynamique comme l'ensemble des changements, des

évolutions que l'on peut observer sur un territoire au fil du temps.

Dans son étude, nous assistons à une dynamique qui met en exergue

la déstructuration ou la destruction des espaces anthropiques d'une

part, et de l'autre, nous assistons à une sortie de construction ou de

reconstruction d'un cadre de vie qui se matérialise parfaitement comme

des fronts pionniers. Dans cette étude, nous définissons la

dynamique comme l'ensemble des grandes des étapes de

développement d'un espace.

16

I.1.2. Caractère anarchique et pseudo-urbanisation ?

Caractère anarchique

Claval (1979), définis Le terme

"anarchique" comme une notion souvent utilisés pour décrire

quelque chose qui est chaotique, désorganisé et manque de

structure ou d'ordre. En ce qui concerne les mouvements politiques,

l'anarchisme est une idéologie qui prône l'abolition de toutes les

formes d'autorité, y compris l'État, et la création d'une

société autonome et auto-organisée. Les anarchistes

croient que les individus devraient être libres de s'organiser

eux-mêmes sans l'intervention de gouvernements ou de structures

hiérarchiques, et que la coopération volontaire et la

solidarité sont les clés de la vie en société.

Cependant, certains peuvent considérer l'anarchisme comme anarchique

dans le sens où il rejette les formes traditionnelles de gouvernement et

de contrôle social, ce qui peut sembler chaotique ou

désorganisé pour ceux qui sont plus habitués à une

structure hiérarchique.

Dans le cadre de notre étude, on entend par anarchie le

caractère qui décrit un manque de structure d'un espace, une

absence de plan d'occupation d'espace ou désordre d'implantation des

infrastructures, un caractère ni traditionnel, ni empirique et ni

moderne d'un espace qu'il convient d'appeler espace urbain.

? Pseudo-urbanisation

La pseudo-urbanisation est un état dans lequel une

ville est incapable de contenir sa population en termes de moyens de

subsistance, de logements et d'infrastructures. La pseudo-urbanisation signifie

que le processus d'urbanisation n'est en phase ni avec l'industrialisation ni

avec la modernisation (Eurostat, 2022)

Choay (op-cit) explore les problèmes de la

pseudo-urbanisation à travers la croissance rapide des villes et la

perte de leur caractère historique et culturel. Davis (1990) examine les

effets de la pseudo-urbanisation sur les populations urbaines et les quartiers

périphériques. Dans le cadre de notre étude, le terme

pseudo-urbanisation se défini comme une situation selon laquelle une

zone géographique ou un environnement est conçu pour ressembler

à une zone urbaine, mais sans les caractéristiques et les

17

fonctionnalités réelles d'une ville. Cela peut

inclure des projets de construction de bâtiments à grande

échelle, d'infrastructures, de routes et de zones commerciales, qui sont

construits dans des zones rurales ou suburbaines pour créer une

apparence de développement urbain. Cependant, ces zones peuvent manquer

de la densité de population, de la diversité culturelle, de

l'effervescence économique et de l'infrastructure de transport efficace

qui sont typiques d'une véritable zone urbaine. Dans cette étude,

l'auteur conçoit la pseudo-urbanisation comme le semblant de

l'urbanisation donc une zone qu'on considère de zone sans qu'elle ne

soit équipée des éléments qui permettent de la

définir comme zone urbaine.

I.1.3. Analyse multiscalaire et analyse diachronique

? Analyse multiscalaire

Le terme "multiscalaire" en économie, se

réfère à une organisation ou une entreprise qui

opère à différents niveaux d'échelle, souvent

à l'échelle locale, régionale et nationale, voire

internationale. L'analyse de cette situation peut être positive en ce

sens qu'elle permet à l'organisation de diversifier ses activités

et d'étendre son influence à différentes échelles,

ce qui peut offrir des opportunités de croissance et de

développement. Cela peut également aider l'organisation à

s'adapter aux différents contextes et marchés dans lesquels elle

opère. Cependant, cela peut également présenter des

défis, notamment en termes de coordination et de communication entre les

différents niveaux d'activité. Les organisations multiscalaires

peuvent également être confrontées à des obstacles

culturels et linguistiques lorsqu'elles opèrent dans des contextes

internationaux. En fin de compte, l'analyse de cette situation dépend

des objectifs et des priorités de l'organisation ou de l'entreprise en

question.

Dans le cadre de notre étude, La méthode par

analyse multiscalaire est une approche qui consiste à étudier un

phénomène ou un système à différentes

échelles (locale; arrondissement; département; région;

pays; continent ou monde), en examinant les interactions et les relations entre

les différents niveaux mais nous dans notre cas, nous allons nous

limiter à l'échelle de la ville et de l'arrondissement.

18

? Analyse diachronique

La synchronie et la diachronie sont deux dimensions d'un

même objet d'étude. La première est son état

à un moment donné du temps, tandis que la seconde intègre

les évolutions de son état dans le temps. Cette distinction

née en linguistique a aussi été appliquée à

d'autres domaines, comme la critique textuelle, la géopolitique, la

philosophie, la sociologie ou la psychanalyse.

En linguistique, on entend par étude diachronique de la

langue se réfère à sa formation et à

l'évolution au cours de son histoire de l'ensemble des faits qui la

constituent, comme une succession des étapes de son

développement. À la différence de la synchronie, la

diachronie implique la diversification d'aspects mutuellement exclusifs,

représentable sur un axe vertical de succession.

La caractéristique principale de la langue en

diachronie est sa dynamique, ses variations dans le temps, ses transformations

successives déterminées aussi bien par son évolution

interne, c'est-à-dire de son propre système linguistique, que par

des facteurs externes, historiques et culturels, tels que l'unité ou le

démembrement de son territoire, le contact entre langues (direct ou

indirect), la contribution expresse de certaines personnalités

culturelles, dans des circonstances historiques données, à

l'imposition d'une norme linguistique, etc.

La perspective diachronique peut dépasser les limites

d'une seule langue, la recherche concernant dans ce cas l'évolution de

langues apparentées, ce qui fait l'objet de la linguistique historique

comparée.

En géopolitique, l'étude de la diachronie est

l'analyse des évolutions d'une situation, d'un territoire, d'une culture

ou d'une population à travers le temps, y compris sur de temps longs

(plusieurs époques). Exemple: l'évolution d'un toponyme comme

«Bessarabie» ou «Indes» à travers le temps et

l'espace. Lacoste (2011) développe trois concepts clefs permettant de

conduire une analyse géopolitique: l'étude de la diachronie

(évolution à travers le temps), de la diatopie (évolution

à travers l'espace) et des représentations, ce qui touche au

domaine de la psychologie du développement, où cette opposition

«synchronie» - «diachronie» renvoie respectivement à

une analyse

19

d'approche micro développementale (moderne, plus ou

moins wallonienne) ou macro développementale (théories

piagétiennes).

En géographie, l'analyse diachronique représente

l'une des manières de lire l'ensemble de la production

géographique (si tant est que cela soit encore possible... voire

souhaitable) consiste à retenir une grille simpliste, à trois

entrées: travaux diachroniques, synchroniques ou de prospective.

L'analyse diachronique vise à étudier un

ensemble de faits dans la durée, positionnement fort répandu dans

la discipline, évaluer l'évolution d'un paysage ou même

décrire à l'instant «T» un paysage; c'est accepter de

prendre un compte « l'épaisseur du temps » pour

appréhender sa dynamique. Il en va de même d'un paysage urbain ou

rural, quel que soit son degré d'urbanité ou de ruralité.

Peuvent ainsi être reconnus et reconstruits, des modèles

diachroniques qui « expriment le résultat d'une accumulation de

phénomènes dans la durée, comme les auréoles de la

croissance concentrique des agglomérations urbaines » (Brunet et

al, 1993).

Dérivée de l'histoire, la géographie

conserve une forte propension à privilégier l'angle historique

dans l'analyse des phénomènes et processus spatiaux. En ce

domaine, l'excès conduit vers l'historicisme, malheureusement encore

trop systématiquement présent dans nombre de travaux il s'agit

alors de justifier, voire d'expliquer une situation présente au nom d'un

enchaînement historique et surtout logique des faits antérieurs.

« Reconstituer l'histoire d'une région, ne comporte en soi aucune

explication, seulement une succession, à laquelle on s'efforce à

posteriori [...] de trouver une logique, ou des lois, sinon un sens »

(Brunet, 1988).

Dans le cadre de notre étude, on entend par analyse

diachronique, les études et analyse des phénomènes

géographiques sur plusieurs dates.

I.2. DELIMITATION DE L'ETUDE

Ce travail portant sur la dynamique d'occupation des sols et

ses conséquences: Abong-Mbang de 1955 à 2022 est d'abord

délimité selon un cadre thématique, en suite selon un

cadre temporel et enfin selon un cadre spatial.

20

I.2.1. Délimitation thématique

Ce travail s'inscrit dans le cadre de la géographie

humaine et spécialement dans les questions d'aménagement des

espaces ruraux et urbain faisant appel à la

télédétection. Ce sujet vise à analyser à

l'échelle de l'arrondissement, le développement temporel

d'Abong-Mbang. Ce travail tente de répondre aux questions de

développement spatial et infrastructurel de cet arrondissement. Il

s'agira donc pour nous de montrer l'évolution spatio-temporelle de notre

zone d'étude afin de recenser les problèmes que traverse cette

zone.

I.2.2. Délimitation temporelle

Cette étude s'inscrit dans la délimitation

temporelle allant de 1955 à 2022. Nous avons choisi cette

première période à cause du fait que créée

le 28 novembre 1955 par décret n°230/1955, Abong-Mbang, est choisi

comme le Chef-lieu du département du Haut Nyong. Cette date nous est

importante dans notre étude dans la mesure où elle nous permet

d'étudier les critères qui ont permis à la localité

d'abriter le département à cette période. La

dernière date quant à elle est celle de notre période

d'étude surtout en matière de descente sur le terrain.

I.2.3. Délimitation spatiale

Abong-Mbang est non seulement le chef-lieu de l'arrondissement

dont il porte le nom, mais aussi le chef-lieu du département du

Haut-Nyong dans la région de l'Est camerounaise. Choisi pour abriter

l'arrondissement et le département en 1955, Abong-Mbang est une ville

qui se trouve à 114 km de Bertoua chef-lieu de la région de

l'Est, et à 236 km de la ville de Yaoundé, la capitale du

Cameroun. Cette Commune est traversée par la route nationale n°10

Yaoundé-Bertoua. Elle couvre une superficie de 11 340 km2

pour une population estimée à environ 30 381 habitants dont plus

de la moitié vit dans la ville d'Abong-Mbang qui s'étend

elle-même sur dix quartiers.

21

I.3. CADRE GEOGRAPHIQUE D'ABONG-MBANG

I.3.1. Situation géographique et historique de la

zone d'étude

Étant donné que nous menons une étude

multi scalaire, il convient de noter ici que notre cadre géographique

part de l'étude à l'échelle de la ville, pour se

poursuivre à l'échelle de la commune. Pour ce faire nous allons

commencer par une présentation de la ville, pour finir avec la

présentation de la commune d'Abong-Mbang.

? Localisation de l'arrondissement

d'Abong-Mbang

Créée le 28 novembre 1955 par décret

n° 230/1955, Abong-Mbang, est le Chef-lieu du Département du Haut

Nyong et de l'arrondissement dont elle porte le nom. Abong-Mbang est une

commune du Cameroun située dans la région de l'Est, et dans le

département du Haut-Nyong. Cette commune couvre une superficie de 11 340

km2 et est située entre le 3°58'60'' et

3°98'33,3» de latitude Nord et entre le 13°10'00» et

13°16'67» de longitude Est pour une population estimée

à environ 30 381 habitants dont plus de la moitié vit dans la

ville d'Abong-Mbang. Cette Collectivité Territoriale

Décentralisée (CTD) est limitée:

V' Au Nord par les Communes de Doumé et

d'Angossas;

V' Au Sud par la Commune de Messamena;

V' À l'Est par la Commune de Mindourou; V'

À l'Ouest par la Commune d'Atok.

La carte 1 permet de mieux appréhender la localisation

de la commune d'Abong-Mbang.

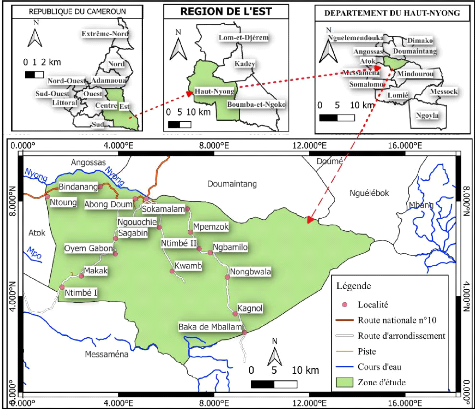

Figure 1. Localisation de la commune d'Abong-Mbang

22

Source : SOGEFI 2019. Conception

et réalisation : Johnny Mpoulé Oscar, juillet 2022.

23

Elle compte 34 villages dans la partie rurale, dont 02

villages pygmées, et 10 quartiers dans la partie urbaine. Le territoire

communal est subdivisé en quatre secteurs représentés dans

le tableau 2 ci-dessous :

Tableau 2. Secteurs de la Commune

d'Abong-Mbang

Source : PCD d'Abong-Mbang, 2012.

? Historique de la Commune

Créé vers l'année 1920 par les colons

allemands, le petit village d'attraction commerciale au bord du fleuve Nyong

alors navigable, est devenu au fil du temps, la ville d'Abong-Mbang qui doit

son nom à une appellation qui découle de la déformation de

«Boung-le-Mbang». En effet, les autochtones, en leur langue

vernaculaire, désignent par «Boung» une source naturelle, un

puits alors que «Mbang» désigne l'Iroko (un arbre). Ainsi

donc, «Boung-le-Mbang» signifierait «la source qui coule au pied

de l'Iroko».

L'Allemagne fut la première puissance coloniale

à occuper la région (colonie du Kamerun: 1884). La plupart des

infrastructures de la ville datent de cette époque. Les français

prirent le relais en 1919 et commencèrent la culture du café avec

l'aide des populations locales. Après l'indépendance du Cameroun

français, Abong-Mbang devint un centre important du commerce de la

région de l'Est. Les premières bâtisses

24

apparaissent véritablement à Abong-Mbang en 1923

avec la construction de la résidence du Chef de Région, de la

prison, de l'hôpital, de la gendarmerie, de l'école

régionale et du stade régional. Le 28 novembre 1955, à la

faveur du décret n° 230/1955, la bourgade d'Abong-Mbang en plein

essor est érigée en Chef-lieu de la circonscription

administrative du Haut-Nyong, consacrant ainsi la création de la commune

d'Abong-Mbang dont le 1er Exécutif communal ne sera installé que

trois années plus tard, en 1958. L'historique des Responsables

Municipaux qui se sont succédé à la tête de la

Commune d'Abong-Mbang depuis 1958 est présenté dans le tableau 3

ci-après.

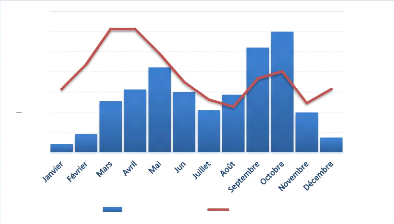

Tableau 3. Liste des Responsables Municipaux qui se sont

succédé à la tête de la Commune d'Abong-Mbang depuis

1958

Source : PCD d'Abong-Mbang, 2012.

I.3.2. Milieu biophysique, humain et activité

socio-économique ? Le climat

Selon le Plan Communale de Développement d'Abong-Mbang,

La Commune est située dans la région équatoriale. Elle est

dominée par deux saisons sèches et deux saisons de pluies. La

grande saison des pluies s'étend de mi-août à mi-novembre

tandis que la petite saison des pluies va d'avril à juin. La grande

saison sèche s'étend de mi-novembre à mars et la petite

saison sèche se situe entre juillet à mi-août. La moyenne

des précipitations annuelles varie entre 1600 mm et 2000 mm. La

température moyenne oscille entre 23° C et 26° C avec une

forte humidité atmosphérique tout au long de l'année.

PRECIPITATIONS

350

300

250

200

150

100

50

0

21 46

22.8

23.5

127

24.5 24.5

Précipitaions (mm) Températures

(°c)

156

211

23.8

150

23

105

22.5 143

22.3

260

23.1

299

23.3

99

22.4

37

22.8

25

24.5

24

23.5

23

22.5

22

21.5

21

TEMPERATURES

25

Source : PCD d'Abong-Mbang,

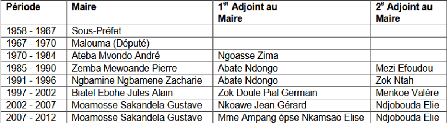

Figure 2. Précipitations et température annuelles

2012. en mm

Ce diagramme ombrothermique montre d'une part les

précipitations, et d'autre part les températures annuelles. En ce

qui concerne les précipitations, l'histogramme montre les

périodes les plus pluvieuses de la commune. On observe ici le mois

d'Octobre qui est très élevé, suivi des mois de septembre

et Mai. Pour les températures, ce même diagramme montre qu'en

Janvier c'est la sécheresse totale. Le diagramme des températures

annuelles s'est fait sur la température moyenne sur plusieurs

dates.

? Le Relief et les Sols

Le milieu naturel de la Commune d'Abong-Mbang est

légèrement ondulé avec des pics culminant à une

altitude moyenne ne dépassant pas les 600m. Les sols sont ferralitiques

et latéritiques argileux rouges. La Commune étant située

dans la forêt équatoriale, les sols sont de type forestier

très perméable et riche en humus, fertiles et favorables à

l'agriculture. Les alluvions et les sols sablonneux sont présents sur

les berges du fleuve Nyong et dans les bas-fonds marécageux.

? L'hydrographie

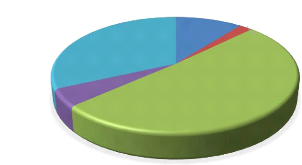

Le principal fleuve de cette zone est le Nyong qui traverse la

ville d'Abong-Mbang dans sa partie Nord. Ce dernier est naturellement le

déversoir de nombreuses rivières qui

26

27

forment un réseau d'affluents importants. La photo 1

présente le cours d'eau Nyong à Abong-Mbang.

Source: JOHNNY MPOULE OSCAR 21 Septembre 2022

3°58'57»N 13°11'26»E

Photo 1. Le Cours d'eau Nyong

Cette photo présente le pont du Nyong qui permet la

communication non seulement entre la ville d'Abong-Mbang et la localité

de Mampang, mais aussi entre la commune d'Abong-Mbang et celle de

Doumé.

? La végétation et la flore

La commune d'Abong-Mbang présente deux types de

forêts. Nous avons dans les autres localités de la commune une

forêt dense et bien verte. Cette forêt se trouve hors des zones

marécageuses de la commune. La végétation de la commune

d'Abong-Mbang est dominée par une forêt claire semi

décidue. Cette forêt secondaire est riche en essences

économiquement importantes telles que le Moabi, l'Iroko, le Sapelli et

l'Ayous. Elle a été suffisamment exploitée par les

sociétés forestières et par les communautés locales

à travers des activités de coupe sauvage clandestines. Les

formations végétales sur sols hydro morphes, constituées

de forêts marécageuses inondées temporairement sont

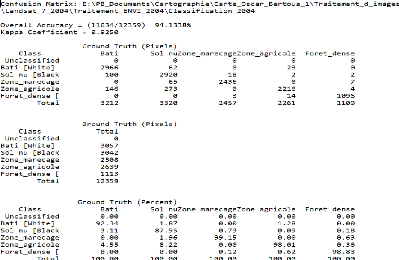

également assez présentes dans zones. La photo 2 ci-dessous

présente la forêt dense dans la commune d'Abong-Mbang.

Source : JOHNNY MPOULE OSCAR 21 Septembre 2022

3°59'10»N 13°10'47»E

Photo 2. Une vue d'un type de forêt dense de la

commune d'Abong-Mbang

La photo 2 montre la densité de la forêt dans la

localité d'Abong-Mbang. On observe une couleur des feuilles biens

accentuée. On comprend que la forêt est pleine de vie et

d'énergie.

La photo 3 ci-dessous présente un autre type de foret

à Abong-Mbang. Celle-ci se trouve juste aux alentours de la ville

d'Abong-Mbang. Elle est caractérisée par des espèces

ligneuses d'une variété unique.

Source : JOHNNY 22 Septembre 2022 3°59'22»N

13°10'26»E

28

Photo 3. Vue du type de forêt autour de la ville

d'Abong-Mbang

On observe de la photo 3, une forêt situé

dans la zone marécageuse autour de la ville d'Abong-Mbang. On constate

ici que la forêt est claire et ces arbres donnent l'apparence

d'être en voie de disparition

? La Faune

Elle peut être divisée en deux groupes: la faune

terrestre et la faune aquatique. La faune terrestre Elle comprend des

mammifères, des reptiles, des ruminants, des primates, des rongeurs, de

Nombreuses espèces d'insectes et d'oiseaux. On y trouve des animaux tels

que les antilopes (céphalophes : Cephalophus monticola, C.

dorsalis, C. silvicoltor) les rongeurs (le rat palmiste,

l'aulacode (Tryonomys swinderianus), le porc-épic,

écureuil), les pangolins (Manisspp), le sanglier, la tortue. Il

existe aussi des oiseaux tels que la perdrix, la pintade, le toucan, le

perroquet, le corbeau, etc. Parmi les primates, on peut citer le singe, le

chimpanzé (Pan troglodytes) et les babouins (Papio

anubis). Il convient de relever aussi la présence des reptiles tels

que les serpents comme la vipère, le mamba vert, le boa ou python de

seba (Python sebae) ; les varans (Varanus niloticus), les

lézards, etc. On compte aussi de nombreux insectes comme les papillons,

les chenilles, les criquets et les invertébrés (mille pattes,

escargots etc.).

La faune aquatique, Elle compte des hippopotames, des

crocodiles à museau court (Osteoaemus tretraspis) et plusieurs

espèces de poissons d'eau douce tels que les silures (clarias),

le poisson vipère (Parophiocephalus ou Parachanna

africana) et les carpes.

29

L'usage des produits de la forêt est dédié

à la consommation locale et une petite partie est vendue pour l'achat

des produits de première nécessité.

v Milieu humain et activités socio-économiques

v Histoire des populations

Créé vers l'année 1920 par les colons

Allemands, le petit village d'attraction commercial au bord du fleuve Nyong

alors navigable, est devenu au fil des temps, la ville d'Abong-Mbang qui doit

son nom à une appellation qui découle de la déformation de

«Boung-le-Mbang».

En effet les autochtones, en leur langue vernaculaire,

désignent par «Boung» une source naturelle, un puits, alors

que par «Mbang», ils désignent l'iroko. Ainsi donc,

«Boung-le-Mbang» signifierait «la source qui coule aux pieds de

l'iroko».

La population de la Commune est constituée de deux

groupements autochtones à savoir les Bebend et Baka. Selon la

légende, les Bebend seraient venus de l'Égypte. Après

plusieurs vagues migratoires, cette communauté ayant à sa

tête EFFOUDOU comme Chef Supérieur, se serait d'abord

installée aux environs d'Atok. Elle comprenait deux grandes familles :

les Bebend et les Mboanz. Avec les découpages administratifs, ces deux

familles ont été séparées. Les Bebend sont

restés sur l'axe central de la Route Nationale N°10 ; alors que les

Mboanz se retrouvent du côté du district du même nom et

à Doumé. L'appellation Baka proviendrait de « Bakana »

qui désigne un oiseau qui se perche un peu partout. Les mouvements

migratoires ont pris fin juste après la période coloniale. Les

raisons de leur déplacement étaient multiples. Les uns fuyaient

les troubles liés à la guerre, ou voulaient échapper

à la dictature d'un chef (chef supérieur des Maka'a EFFOUDOU) ou

encore fuir la tentative d'islamisation des peuples par le chef militaire

Ousmane Dan FODIO ou de la maladie du sommeil. Les uns voulaient se rapprocher

de la route, poussés par les colons, tandis que les autres

s'étaient établies sur leur site actuel pour la recherche de

l'emploi et du bien-être.

Dans les villages, la population est majoritairement

autochtone, alors qu'elle est plutôt cosmopolite dans la ville

d'Abong-Mbang du fait de son caractère urbain. Ainsi, outre les

populations autochtones, on retrouve aussi d'autres peuples venus d'ailleurs

à

30

l'instar des Baya, les Kaka, les Ayong Yerap, les Ebessep, les

Kozimé, les Badjoué, les Bikélé, les Abakoum, les

Ndjem, les Zimé, et les ressortissants des autres régions du

Cameroun : les Douala, les Mbo, les Bamoun, les Béti les Ewondo, les

Bamiléké, les Bassas, les Haoussa, les Bororos, les Toupouri, les

Bamiléké, les Bafia, les Anglophones, etc. Les populations de

nationalité étrangère: les Centrafricains, les Congolais,

les Tchadiens, les Maliens, les Nigériens, etc. On note aussi la

présence de quelques occidentaux (Grecs et Français).

? Groupes ethniques et les relations interethniques

L'ethnie majoritaire est le «Maka», du même

nom que la langue parlée par tous les ressortissants du

Département du Haut-Nyong, y compris par les «Baka» de

l'ethnie minoritaire Pygmée, en plus de leur propre langue: (le Baka).

Il s'agit là d'un atout important pour la cohésion sociale tant

au niveau de la Commune d'Abong-Mbang que de tout le Département du

Haut-Nyong. La population est majoritairement autochtone dans les 34 villages

de la Commune. La population de la ville d'Abong-Mbang reste assez cosmopolite

en raison du caractère administratif de cette cité. Outre les

populations autochtones, on recense deux catégories

d'allogènes:

Les allogènes d'origine Camerounaise venant notamment

d'autres Départements de la Région de l'EST (Lom et Djerem,

Kadey, Boumba et Ngoko) tels que les Maka, les Baya, les Kaka, les Ayong Yerap,

les Kozimé, les Bikele, les Ebessep, les Badjoué, les Abakoum,

les Ndjem, les Zimé, etc.... et d»autres Régions du Cameroun

tels que les Douala, les Ewondo, les Bamiléké, les Bamoun, les

Bassas, les Mbo, les Mbororo, les Haoussa, les Anglophones des provinces du Sud

- Ouest et du Nord-Ouest,...

Les populations de nationalité étrangère:

Centrafricains, Congolais, Tchadiens, Maliens, Nigérians et

Nigériens, ... Quelques Occidentaux sont aussi présents,

notamment des Grecs et des Français. La plupart de ces étrangers

opèrent dans la foresterie (scierie d'Aboung-Doum) et dans la vente des

pièces détachées de véhicules et motos.

31

? Religion

Animistes par essence, certaines populations de la Commune

consultent encore des oracles en dépit de la présence de

plusieurs églises chrétiennes parmi lesquelles on peut distinguer

(Planche 1):

- L'Église Catholique Romaine avec sa cathédrale

(Cathédrale Saint Pierre

et Paul de la ville d'Abong-Mbang);

- L'Église Presbytérienne Camerounaise (EPC);

- L'Église Évangéliste du Cameroun (EEC);

- L'Église Presbytérienne Orthodoxe;

- L'Église adventistes du 7e jour;

- Full Gospel Mission (Mission du Plein Évangile).

Il existe aussi d'autres mouvements religieux parmi lesquelles

on peut citer :

- L'Islam (les Musulmans); - Témoins de Jéhovah; -

Les églises de réveil.

3°58'41»N 13°11'6»E 3°59'10»N

13°10'14»E 3°58'10»N 13°10'69»E

32

Source : JOHNNY M. O

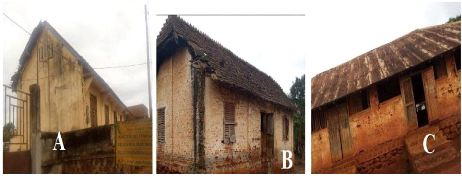

Planche 1. Vue de quelques bâtiments

d'églises d'Abong-Mbang La Photo présente la

chapelle de l'église EPC;

La Photo B préseente la mosquée d'Abong-Mbang

;

La Photo C présente la Cathédrale Catholique du

quartier Djow.

Cette planche présente non seulement la

diversité religieuse à Abong-Mbang, mais aussi la liberté

d'appartenance à une obédience religieuse.

? Activités socio-économiques ? Agriculture

L'agriculture est la principale activité des

populations de la Commune d'Abong-Mbang. Elle est caractérisée

par des petites exploitations familiales. L'on distingue l'agriculture

vivrière et l'agriculture de rente. Dans les villages, l'agriculture

s'impose comme principal secteur productif. Elle repose en grande partie sur la

production vivrière.

? Cultures vivrières

L'agriculture vivrière se pratique

généralement dans les jachères. Cependant certaines

cultures telles que le bananier plantain et le macabo nécessitent

parfois l'ouverture de nouvelles surfaces forestières. La pratique de

l'agriculture itinérante sur brûlis est courante dans le

territoire communal. Les principales spéculations agricoles

rencontrées sont le bananier plantain, la patate douce, le manioc,

l'igname, l'arachide, le

33

maïs, le macabo, etc. Généralement, les

champs sont en cultures associées dont la superficie moyenne varie de 01

à 02 ha.

? Cultures de rente

Les cultures de rentes, qui constituaient une véritable

source de revenus par le passé, sont de moins en moins

pratiquées. Elles sont dominées par la culture du cacao qui

connaît cependant un regain d'activités dans certains villages

à l'instar de BAGOFIT où une exploitation de 30 hectares est en

cours de création (Bago Plantations). La deuxième culture de

rente est le palmier à huile dont 20 hectares sont en cours de

création dans le secteur Sud, enfin l'on observe encore quelques

vieilles plantations de caféier qui sont pour certaines

abandonnées.

? Les cultures maraîchères

Les cultures maraîchères sont pratiquées

dans les jardins de cases et les bas-fonds de la zone urbaine. Elles concernent

les légumes tels que la morelle noire, la corète potagère

et le melon, du piment, de la salade, du persil, de la pastèque, de la

tomate, ananas, etc. Certaines cultures prennent de plus en plus de l'ampleur

grâce à l'appui du MINADER; c'est l'exemple du bananier plantain,

des racines et tubercules et du maïs.

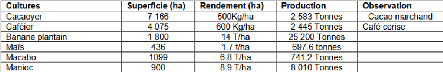

Tableau 4. Rendements et productions de quelques

cultures d'Abong-Mbang

Source : DD MINADER, 2012.

Le tableau 4 présente les statistiques agricoles de

ces 10 dernières années. On observe de ce tableau les cultures

telles-que le cacao; le café; la banane Plantin; le maïs; le macabo

et le manioc, en précisant leurs superficies d'exploitation; les

rendements et même la production. Les actifs agricoles, toutes

filières confondues, sont estimés à 12.000

environ.

34

? Élevage et Pêche

L'élevage est essentiellement de type familial et

concerne le petit bétail (caprins, porcins, volailles). Les bovins

venant de la zone septentrionale du Cameroun sont souvent en transit. Une

petite portion du bétail est abattue sur place. Les animaux sont

élevés en divagation ce qui est à l'origine de beaucoup de

problèmes entre les éleveurs et les autres citoyens et

participent aussi à la pollution de l'environnement et la propagation

des maladies. L'élevage moderne s'introduit timidement grâce

à certaines initiatives portées par des GIC et porte sur le mini

élevage (aulacodes). La photo 4 ci-dessous présente

l'élevage de porc pour une famille à Abong-Mbang

Photo : Johnny Mpoulé Oscar 3°59'12»N

13°10'47»E

Photo 4. Vue d'une porcherie artisanale à

Abong-Mbang

Cette photo 4 présente la porcherie familiale

destinée juste à leur consommation et non à la vente.

L'élevage d'Abong-Mbang n'est pas à grande échelle pour

faciliter l'alimentation de la commune en termes d'élevage porcin.

Malgré cela on retrouve quand l'élevage des poulets qui

permettent de ravitailler le marché.

La pêche artisanale (au filet ou à la ligne) est

pratiquée sur le fleuve Nyong. Tandis que les femmes pratiquent la

pêche au barrage dans les ruisseaux et les marécages.

? La Chasse

La chasse est pratiquée par les populations

villageoises autochtones selon les techniques traditionnelles de piège.

Tandis que les braconniers ont recourt aux armes à

35

feu et à des prises massives des espèces

interdites. Le gibier communément rencontré sur les

marchés d'Abong-Mbang est constitué de singes, de sanglier, de

vipère, de pangolin, de porc-épic, d'antilope, etc.

? Exploitation Forestière

C'est une activité coutumière dans la mesure

où elle est perpétuée depuis des

générations. La collecte des produits forestiers autres que le

bois concerne les feuilles (feuilles de jonc pour emballage des aliments, les

feuilles de Gnetum africana etc.), les lianes et le rotin pour l'artisanat et

la construction des maisons, les écorces pour la médecine

traditionnelle et la cuisine, les racines et les fruits (Garcinia cola, Cola

nitida etc). Cette activité occupe une part importante dans les

activités de production des populations locales à cause de la

nature forestière de leur environnement. La photo 5 montre

l'exploitation forestière dans la commune d'Abong-Mbang.

Photo: Johnny Mpoulé Oscar 3°55'10»N

13°11'44»E

Photo 5. Des exploitants forestiers dans la commune

d'Abong-Mbang

La photo 5 montre deux personnes en train de mesurer le

diamètre d'une bille de bois pendant l'exploitation forestière de

la commune d'Abong-Mbang. La commune d'Abong-Mbang étant installé

dans la zone équatoriale regorge une richesse considérable

d'essence forestière.

36

? Agro-industrie

Les activités d'agro-industrie concernent

principalement la transformation du bois et les scieries où

interviennent beaucoup de petits opérateurs et deux entreprises : ETS

Groupe OYAL, Menuiserie ALEA.

Elles assurent les 80% au moins de la production du secteur,

la scierie d'Abong-Doum étant encore à la phase d'implantation.

Il faut aussi noter que le Lycée Technique d'Abong-Mbang, le Centre de

formation Catholique de Djow et la SAR/SM d'Abong-Mbang mettent

également sur le marché les produits de leurs Travaux Pratiques

de menuiserie.

D'autres activités telles que : la

transformation des tubercules (fabrication des bâtons de manioc, du

Tapioca et du couscous), la production d'huile de cacao, bien que le

matériel d'extraction de cette huile ne soit pas très

adapté, le séchage et le fumage de poisson. La fabrication des

jus des fruits (goyave, citron, papaye, ananas) ; qui reste une

spécialité des Religieuses de la Mission de Djow, la boulangerie

pâtisserie Haminou et Kabba; la savonnerie.

? Le Petit commerce

Le petit commerce se développe un peu partout,

notamment au centre de la ville d'Abong-Mbang où il existe un centre

commercial en plein essor et un marché pour produits vivriers

appelé marché B et un marché de produit non vivriers

appelé marché A. Le secteur informel qui regroupe plusieurs

activités économiques est également en nette progression

avec le développement de la téléphonie mobile qui facilite

l'émergence des opérateurs de call-box, et du transport par motos

taxis qui assure 80% des besoins en transport local. La photo 6 présente

l'un des marchés de la ville d'Abong-Mbang.

37

Source: photo JOHNNY M O 3°58'59»N

13°10'42»E

Photo 6. Marché A d'Abong-Mbang

La photo 6 ci-dessus présente le marché A

d'Abong-Mbang où se vendent les produits non agricoles non seulement,

mais aussi se pratique plusieurs activités du secteur informel. Les

activités économiques de la commune reposent aussi sur la

pratique de petit commerce.

Quelques petits métiers tels que la vente des

pièces détachées de motos et de véhicules et la

vente à la sauvette, complètent ce secteur d'activités.

? Le tourisme

Le potentiel touristique est assez important et peut

être évalué à travers trois aspects essentiels

à savoir:

- Les sites touristiques;

- Les structures d'accueil;

- Les restaurants-bars-cabarets;

- Les sites touristiques.

La mise en valeur de quelques sites identifiés peut

entraîner, dans certaines mesures, le développement du secteur du

tourisme. Parmi les sites identifiés on note:

- Le lit du fleuve Nyong et ses mangroves;

38

- La grotte naturelle située au village Ntimbe II;

- La Résidence du Dr Eugène JAMOT (Sous-bois)

à Madouma, déjà répertoriée par

le Ministère du Tourisme en vue de sa restauration;

- La Première chapelle catholique du quartier Djow

construite à l'époque

allemande;

- Le marché communal pittoresque;

- Les chutes d'eau de Kwoamb qui donnent naissance à un

affluant du Dja;

- Les villages BAKA;

- Le lac situé à proximité de la piste

d'atterrissage (abandonnée) de Madouma.

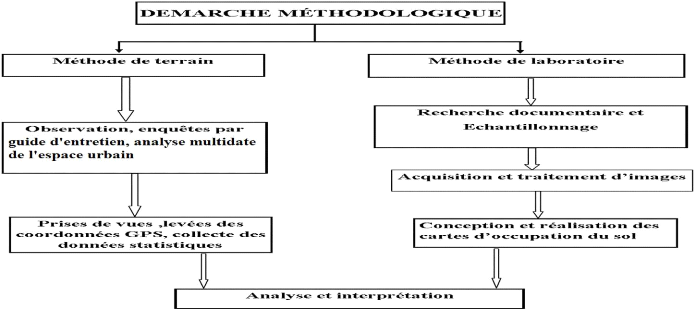

I.3.3. Méthodologie de recherche

La méthodologie est l'étape la plus importante

dans la recherche. Elle permet de savoir les voies et les moyens

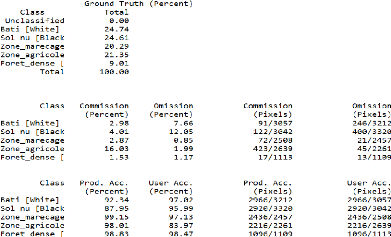

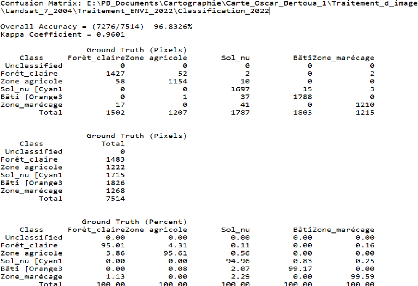

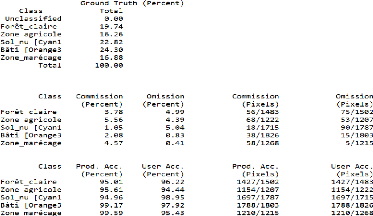

empruntés pour arriver à la production finale. La méthode