|

République Algérienne Démocratique et

Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la

Recherche Scientifique

Université d'Oran2

Faculté des Sciences de la Terre et de

l'Univers

Département de Géologie

Mémoire pour l'obtention du grade de Master

II en Hydrogéologie

Option :

Hydrogéologie et

Environnement

Thème :

Étude Piézométrique et Hydro

chimique de la nappe des calcaires du

Murdjadjo à l'échelle du

bassin de Ras el Aïn (Oran, Algérie)

Présenté par :

Amouziane Fatima Zohra Hadjal Nadia

Devant le jury :

Mansour Hamidi : Professeur

à l'Université d'Oran 2 Président

Foukrache Mohamed :

Maitre-assistant à l'Université d'Oran 2 Rapporteur

Borsali Toufik : Maitre-Assistant

à l'Université d'Oran 2 Examinateur

Session

2018-2019

Dédicaces

Je dédie ce modeste travail à

:

La mémoire de mon cher et défunt

père

La mémoire de ma chère

grand-mère,

Ma chère Mère,

Mes chers Ahmed-Salim et Yousra,

Mes chers frères,

Mon Amie, soeur et binôme Fatima

-Zohra,

Ma chère Yasmina,

A toute personne ayant contribué de

près ou de loin à la réalisation de ce

Mémoire.

Nadia

Je dédie le fruit de mon travail à

:

Mon cher et défunt

père,

Ma chère mère,

Ma chère soeur Yasmina,

Mes chers Frères,

Ma chère Amie, soeur et binôme

Nadia,

Mon cher Ami, Chikh Boubakeur

Abderahmane,

Mon Ami, Freh-Brahim Abdel Baki,

Mon Ami, Amadou Mounkaïla

Boukhari,

A toute ma famille.

A toute personne ayant contribué de

près ou de loin à la réalisation de ce

Mémoire.

Fatima Zohra

Remerciements

Je remercie Dieu tout puissant pour la volonté, la

santé et la patience qu'il Nous a données durant nos

études.

Au terme de ce travail, il nous est agréable de

remercier tous ceux qui ont contribué à sa réalisation et

en particulier :

Mr. Foukrache, pour avoir accepté de nous encadrer

dans cette étude. Nous le remercions pour son soutien, son implication

et ses encouragements.

Mr. Borsali, qui a eu la bienveillance d'accepter de juger

ce travail et d'être membre du jury à notre soutenance.

Nous remercions également, Mr. Hamidi, pour

présider au jury.

Mr. Benabid, d'avoir accepté de nous fournir les

données, nécessaires à notre travail et de nous avoir

accompagnées, tout au long de ce cursus.

Nous voudrions exprimer notre profonde reconnaissance Mr.

Hayanne pour son soutien, sa disponibilité et son aide permanente. Ses

qualités humaines nous ont beaucoup touchées.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers

notre professeure, Mme Ablaoui pour ses conseils, suggestions et sa

disponibilité permanente.

Nous remercions également Mohammed, du

département de Géographie de l'Université d'Oran2.

Nous adressons notre reconnaissance à Monsieur

Kebdani et Madame Latifa, et à l'ensemble du personnel de L'ANRH de la

Wilaya de d'Oran.

Merci à Saliha Hadjal pour ses conseils et ses

orientations.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos anciens

encadreurs, Monsieur Dakkiche et Monsieur Azri pour leur

disponibilité.

Nos remerciements vont également aux enseignants du

département de Géologie de l'Université de Belgaïd

:

Mr. Hassani, Mme Dakkiche, Mme Belkheir, et Mme

Mabrouk.

Mots clés : Source de Ras el

Aïn, Bassin de Ras el Aïn, Djebel Murdjadjo, agglomération

oranaise, eau souterraine, hydrochimie, faciès chimique, qualité

des eaux, vulnérabilité, pollution.

Résumé :

Le XXIème siècle s'annonce

hélas sous le signe de « la pénurie d'eau », un stress

hydrique touche l'ensemble du bassin de Ras el Aïn de

l'agglomération Oranaise.

Situés à la proximité immédiate de

l'agglomération oranaise, les calcaires récifaux du

Miocène supérieur, appelés le plus souvent «

calcaires du Murdjadjo » constituent le principal réservoir d'eau

souterraine de la région. Cet aquifère karstique est

drainé, entre autres, par la source de Ras el Aïn Il est

sollicité pour nombre d'usages agricoles, domestiques et industriels.

La présence de cette ressource hydrique dans un

contexte urbain, à croissance parfois mal maîtrisée,

augmente sa vulnérabilité aux pollutions multiformes

habituellement générées par ce milieu (fosses perdues,

fuites du réseau d'assainissement, effluents industriels, lessivage des

chaussées, etc.).

La présente étude a permis d'avancer dans

l'état de la connaissance hydrogéologique de l'évolution

de cet Aquifère dans le temps, d'estimer son état d'affectation

par la pollution et plus généralement d'apprécier le

degré de vulnérabilité des eaux souterraines face aux

pollutions urbaines.

Après une étude exhaustive du cadre physique de

la région d'étude rendant compte du contexte

hydrogéologique du système aquifère étudié,

l'étude hydro chimique des eaux de la nappe s'est basée sur

l'interprétation des résultats d'analyses effectuées sur

neuf échantillons d'eau prélevés au niveau de

différents points d'eau (puits, Forages et la source de Ras el

Aïn), lors d'une campagne d'échantillonnages réalisée

entre la période de 2007 et 2018.

L'état de la qualité des eaux a

été apprécié à travers l'étude des

paramètres indicateurs de pollution des eaux prélevées,

ainsi que l'état bactériologique des eaux au niveau de la source

de Ras el Aïn, située dans la partie Méridional du Murdjadjo

et constituant l'exutoire principal de la nappe à l'échelle du

Bassin de Ras el Aïn.

La source de Ras el Aïn se trouve affectée depuis

une dizaine d'années par une pollution aux hydrocarbures qui interdit

toute utilisation de cette eau (près de 6000 m3/j), L'enjeu après

cet accident était de mettre en sécurité la zone,

d'éviter l'extension de la pollution et de dépolluer, traiter les

milieux impactés.

La dernière partie a été consacrée

à la procédure mise en place en 2007 de périmètres

de protection pour protéger les points d'eau du Bassin de Ras el

Aïn.

Les paramètres hydrodynamiques exploités,

confirment la stabilité du caractère dynamique de la nappe

à l'échelle du bassin de Ras el Aïn.

Abstract:

The twenty-first century is characterised by "water scarcity",

water stress affects the entire Ras el Ain Basin of the Oran agglomeration.

Located in the immediate proximity of the Oran agglomeration,

the Upper Miocene reef limestones often called "Murdjadjo limestones", is the

main underground water reservoir of the region. This karstic aquifer is drained

by the source of Ras el Aïn. It is used for agricultural, domestic and

industrial purposes.

This water resource is in an urban area, which growth is

sometimes uncontrolled. It increases its vulnerability to multiform pollution

usually generated by this environment (lost pits, leakage from the sewerage

network, industrial effluents, leaching of pavements, etc.).

The present study has made it possible to improve the

hydrogeological knowledge of the evolution of this aquifer over time, to

estimate its state of use by pollution and more generally to assess the degree

of vulnerability of the underground water facing urban pollution.

After an exhaustive study of the physical setting of the study

area, taking into account the hydrogeological context of the studied aquifer

system, the hydrochemical study of the groundwater was based on the

interpretation of results of analyses carried out on nine water samples

collected at different points (wells, boreholes and the source of Ras el

Aïn), during a sampling campaign carried out between the period of 2007

and 2018.

The water quality was assessed through the study of the

indicators on pollution of the water withdrawn, as well as the bacteriological

state of the water at the source of Ras el Aïn, located in the southern

part of Murdjadjo. The latter is the main outlet of the aquifer at the Ras el

Ain Basin scale.

The source of Ras el Ain has been affected for ten years by

hydrocarbon pollution that prohibits any use of this water (nearly 6000 m3 /

d). After this accident, the main goals were to secure the area, to avoid the

extension of the pollution and to treat the impacted environments.

The last part of this work was dedicated to the procedure set

up in 2007 to protect the water points of the Ras el Aïn Basin.

The hydrodynamic parameters exploited confirm the stability of

the dynamic nature of the aquifer at the scale of the Ras el Aïn basin.

Key words: Ras el AÏn Bassin,

Jebel Murdjadjo, Oran agglomeration, Ground water, hydrochimestry, chemical

facies, water quality, vulnerability, pollution

SOMMAIRE

Introduction générale

1

Chapitre I

Cadre Physique de la région

d'étude

|

I/ - Généralités

|

4

|

|

II/ - Cadre Géographique

|

..4

|

|

III/ - Cadre Géologique et Structural

|

5

|

|

IV/ - Morphologique du Secteur d'étude

|

6

|

|

V/ - Les Sols et la Végétation

|

7

|

|

VI/ -Cadre Litho-Stratigraphique

|

9

|

|

VII/ - Les Faciès de Substratum

|

11

|

|

VII/-1 Jurassique

|

11

|

|

VII/-2 Crétacé

|

11

|

|

VIII/ - Les Faciès de Couverture

|

14

|

|

IX/ -Structure

|

15

|

|

IX/-1 La Déformation dans le Substratum

|

.16

|

|

IX/-2 La Déformation dans la Couverture

|

..16

|

|

X/- Conclusion

|

16

|

Chapitre II

Hydro climatologie de la région

d'étude

I/ - Description générale du climat de la

région 19

II/ - Etude des facteurs climatiques de la station de

Ras-el-Ain 20

II/-1 Température 20

II/-2 Estimation de l'évapotranspiration 21

|

II/-3 Estimation de l'évapotranspiration réelle

(ETR)

|

21

|

|

III/- Précipitations

|

24

|

|

IV/- Régime climatiques

|

26

|

|

IV/-1 Indice xérothermique

|

27

|

|

IV/-2 Diagramme ombrothermique

|

27

|

|

IV/-3 Indice de Martone

|

27

|

|

IV/-4 Bilan hydrologique par la méthode de

Thornthwaithe

|

..28

|

|

V/ - Discussion des résultats

|

31

|

|

VI/ -Conclusion

|

32

|

Chapitre III

Contexte Hydrogéologique de la

région d'étude

I/-Introduction 34

II/-Hydrogéologie 37

III/- Description des principaux Aquifères du

secteur d'étude 39

|

II/-1 l'aquifère des calcaires récifaux du

Djebel Murdjadjo

|

39

|

|

III/1-1 La nappe perchée des crêtes

|

41

|

|

III/1-2 Une nappe captive

|

42

|

|

III/1-3 Une nappe librintermédiaire

|

42

|

|

III/-2 L'Aquifère du calabrien

|

43

|

|

III/-3 L'aquifère des alluvions plio-quaternaires

|

44

|

|

IV/- Fluctuations du débit de la source de Ras el

Ain

. ....45

|

|

|

V/- Piézométrie du secteur d'étude

|

46

|

|

V/-1 Caractère piézométrique de la zone

d'étude

|

50

|

|

VI/- Les paramètres Hydrodynamiques

|

50

|

|

VI/-1 La porosité

|

...51

|

|

VI/-2 Le coefficient de perméabilité

|

51

|

|

VI/-3 La transmissivité

|

........52

|

|

VII/- Conclusion

|

53

|

Chapitre IV

Contexte Hydro chimique

I/-Historique 58

II/-Introduction 59

III/- Zone de prélèvement ......59

IV/- Méthode et matériels 61

IV/-1 Méthodologie de l'étude

hydrogéochimique 61

IV/-2 Méthode de traitement des données

62

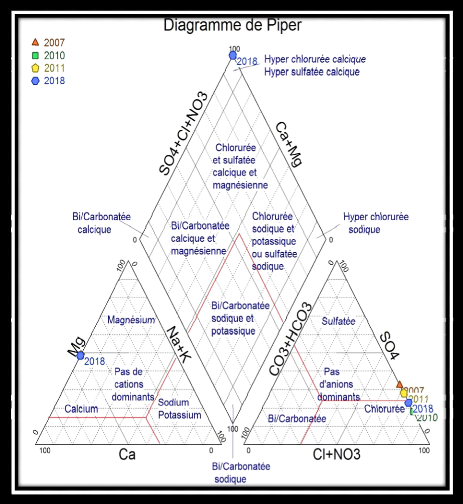

IV/-2-1 Diagramme de PIPER 63

IV/-2-2 Diagramme de SCHOELLER-BERKALOFF .63

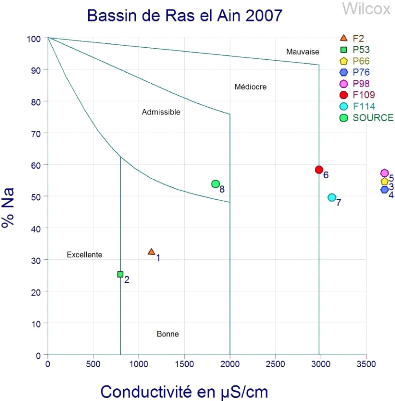

IV/-2-3 Diagramme de Wilcox 64

V/- Résultats et Discussions

64

V/-1 Balance ionique 65

V/-1-1 Station du bassin de Ras-el-Aïn pour la chronique

2007 65

V/-1-2 La source de Ras-el-Aïn pour la période

2010-2018 66

V/-2 Les paramètres Physiques 66

V/-2-1 La température 66

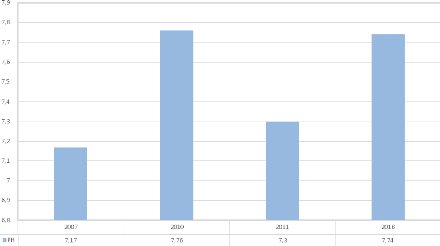

V/-2-2 Le Potentiel d'Hydrogène 67

V/-2-3 La conductivité électrique 68

V/-3 Les Paramètres chimiques 69

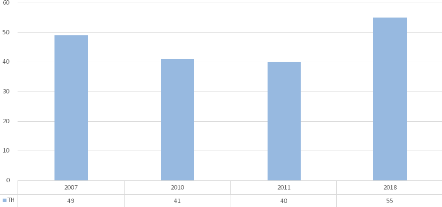

V/-3-1 Les chlorures 69

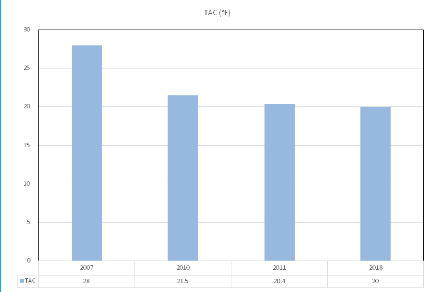

V/-3-2 Le Titre Hydrotimétrique TH 70

V/-3-3 Le Titre alcalimétrique complet (TAC)

73

V/-4 Principaux éléments présents dans

l'eau ...73

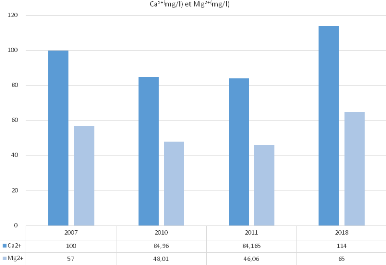

V/-4-1 Le Calcium et le magnésium 73

V/-4-2 Les Sulfate 75

V/-5 Les substances indésirables. 76

V/-5-1 Les Nitrates 76

V/-6 Détermination des principaux faciès hydro

chimiques 78

V/-6-1 Le Diagramme de PIPER ....78

V/-6-2 Le Diagramme de SCHOLLER-BERKALOFF 82

V/-6-2-a Source de Ras-el-Aïn 82

V/-6-2-b Bassin de Ras-el-Aïn 83

V/-6-3 Diagramme de Wilcox ...84

V/-6-3-a Source de Ras-el-Aïn 84

V/-6-3-b Bassin de Ras-el-Aïn 85

VI/-Pollution des nappes souterraines du bassin de

Ras-el-Aïn 86

VI/-1 Les pollutions bactériologiques .....86

VI/-2 La pollution de la source de Ras-el-Aïn par

Hydrocarbures 88

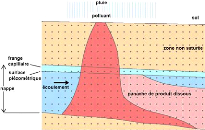

VI/-2-1 Les polluants insolubles plus légers que l'eau

88

VI/-2-2 Les polluants insolubles et plus denses que l'eau

88

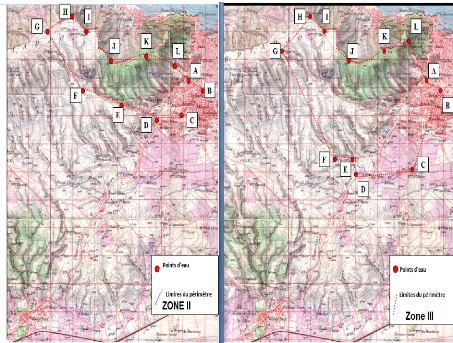

VI/-3 Les périmètres de protection 89

VI/-3-1 Le périmètre de protection

immédiate 89

VI/-3-2 Le périmètre de protection

rapprochée ...89

VI/-3-3 Le périmètre de protection

éloignée 91

VII/-Conclusion 93

Conclusion générale

95

Références bibliographiques

Annexe

Liste des figures

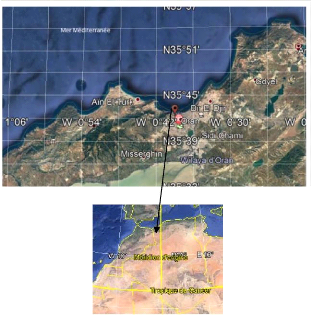

Figure n°1 : Situation Géographique du secteur de

Ras-el-Aïn Échelle : 1/15000.00 5

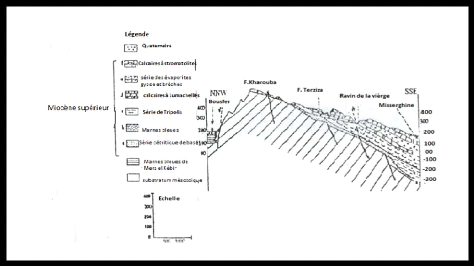

Figure n°2 : Coupe Géologique du versant Sud-Est

du Djebel Murdjadjo ...6

Figure n°3 : Carte des principaux sols de la

région Echelle : 1/1500.00 8

Figure n°4 : Coupe Litho Stratigraphique du versant Sud

du Djebel Murdjadjo .10

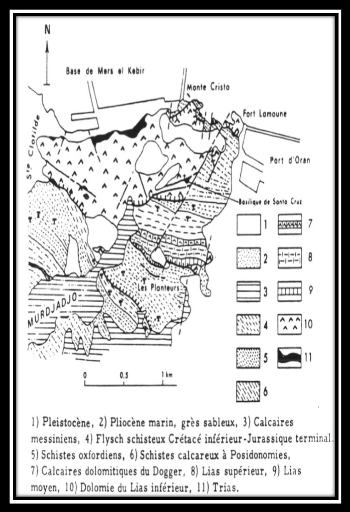

Figure n°5 : Les écailles du Djebel Murdjadjo,

d'après B.Fenet.1975 12

Figure n°6 : La Structure

Géologique des environs d'Oran (A.Dagorne, B.Fenet : Oran,

métropole de

l'Ouest Algérien d'hier à aujourd'hui)

13

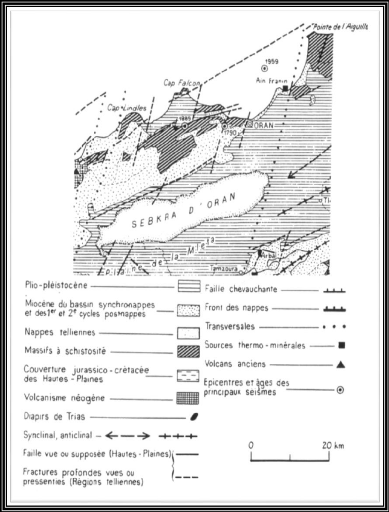

Figure n°7 : Carte des structures Géologiques de

l'Oranie ..14

Figure n°8 : Description générale du

Climat de la région ..19

Figure n°9 : Température mensuelles de la station

de Ras-el-Aïn, 1990-2005 ....20

Figure n°10 : Variation des Températures moyennes

Période : 1990-2002 21

Figure n°11 : Variation de l'Evapotranspiration,

Précipitations et Températures Moyennes Annuelles

1990-2005 23

Figure n°12 : Précipitations moyennes annuelles

1986-2016 25

Figure n° 13 : Précipitations moyennes mensuelles

1986-2016 25

Figure n°14 : Diagramme Ombrothermique : 1990-2005

27

Figure n°15 : Variation des différents thermes du

bilan Hydrique 1990-2005 ...30

Figure n° 16 : Bilan Hydrique de la station de

Ras-el-Aïn 1995-2005 31

Figure n°17 : Le site d'Oran représenté

(Robert Thinthoin 1956) (Mise en forme par F.Kettaf

(2013) 35

Figure n°18 : Carte du système Aquifère de

la région d'étude 36

Figure n°19 : Principaux Aquifères du secteur

d'étude (d'après A.Joseph) 37

Figure n°20 : Log Hydrogéologique de la

région d'Oran (Hassani.M.!., 1987) 38

Figure n°21 : Carte de localisation des sources et de la

fracturation des calcaires messéniens

(Hassani.1987) ..40

Figure n°22 : Coupe hydrogéologique

schématique du Djebel Murdjadjo (M.!. Hassani,

(1987) 41

Figure n°23 : Fluctuation des débits de la source

de Ras-el-Aïn (1700-2019) 45

Figure n°24 : Carte de localisation des

piézomètres du bassin de Ras-el-Aïn (2007-2018)

Échelle :

1/25000 49

Figure n°25 : Carte piézométrique de

Ras-el-Aïn 2000 Équidistance des courbes 5m 53

Figure n°26 : Agrandissement de la carte

piézométrique 2007 54

Figure n°27 : Carte piézométrique de

Ras-el-Aïn 2018 Équidistance des

courbes:10 ...55

Figure n°28 : Agrandissement de la carte

piézométrique 2018 56

Figure n°29 : Carte de la localisation des points

d'eau du bassin de Ras-el-Aïn Échelle :

1/25000 60

Figure n°30 : Variation des températures de la

source de Ras-el-Aïn 2007-

2018 67

Figure n°31 : Variation du PH des échantillons

d'eau de la source de Ras-el-Aïn 2007-

2018 68

Figure n°32 : Evolution de la conductivité

électrique de la source de Ras-el-Aïn 2007-

2018 ...69

Figure n°33 : Evolution de la concentration en

chlorures de la source de Ras-el-Aïn 2007-

2018 70

Figure n°34 : Evolution du titre hydrométrique

de la station de Ras-el-Aïn2007-

2018 71

Figure n°35 : Evolution du titre

alcalimétrique du bassin de Ras-el-Aïn 2007-

2018 ...73

Figure n°36 : Evolution de Ca2+ et

Mg2+ du bassin de Ras-el-Aïn 2007-

2018 ...73

Figure n°37 : Evolution des sulfates dans le bassin

de Ras-el-Aïn 2007-

2018 ...75

Figure n°38 : Evolution des Nitrates dans le bassin

de Ras -el-Aïn 2007-

2018 76

Figure n°39 : Diagramme de PIPER- (Source de Ras el

Aïn

(2007-2018) 77

Figure n°40 : Diagramme de PIPER-Bassin de

Ras-el-Aïn

2007 78

Figure n°41 : Diagramme de SCHOLLER-BERKALOFF-Source

de Ras-el-Aïn 2007-

2018 82

Figure n°42 : Diagramme de SCHOLLER-BERKALOFF-Bassin

de Ras-el-Aïn

2007 83

Figure n°43 : Diagramme de WILCOX-Source de

Ras-el-Aïn 2007-

2018 84

Figure n°44 : Diagramme de WILCOX-Bassin de

Ras-el-Aïn 2007-

2018 85

Figure n°45 : Évolution bactériologique

de la source de Ras el Aïn 2010-

2011 87

Figure n°46 : Pollution par un produit plus

léger que l'eau et qui atteint la

nappe 88

Tableau n°19 : Tableau descriptif du

périmètre de protection intermédiaire (Zone!!!)

(S.Benabid

ANRH-2007) 91

Figure n°47 : Pollution de la nappe par un produit

plus lourd que

l'eau 88

Figure n°48 : Cartes de délimitations des

périmètres de protections (S.Benabid ANRH-2007) (Zone !!

et Zone !!!) Echelle 1/50000 92

Liste des tableaux

Tableau n°1 : Température mensuelles de la

station de Ras-el-Aïn 21

Tableau n°2 : Evapotranspiration moyenne mensuelle

1990-2005 .22

Tableau n°3 : Précipitations annuelles

1986-2016 24

Tableau n°4 : Classification de Martonne de Climat

27

Tableau n°5 : Calcul de l'ETR par la méthode

de comparaison de Thornthwaite 29

Tableau n°6 : La valeur moyenne de l'ETR 1990-2005

30

Tableau n°7 : Calcul Totaux des principaux

paramètres hydriques 1990-2005 30

Tableau n°8 : Les débits enregistrés

à la source de Ras-el-Aïn (1700-2019) 45

Tableau n°9 : Niveau piézométrique

mensuels du bassin de Ras-el-Aïn ..48

Tableau n°10 : Quelques ordres de grandeurs des

valeurs de Porosités totale et

efficace 50

Tableau n°11 : Quelques ordres de grandeurs de

coefficients de perméabilité 51

Tableau n°12 : Transmissivité des

Aquifères du bassin de Ras-el-Aïn 2001 52

Tableau n°13 : Données hydro chimiques du

bassin de Ras-el-Aïn 2007 62

Tableau n°14 : Données hydro chimiques de la

Source de Ras-el-Aïn 2007-2018 62

Tableau n°15 : Les pourcentages d'erreurs des

échantillons d'eau prélevés dans le bassin de

Ras-el-

Aïn ....65

Tableau n°16 : Echelle de concentration des ions

Ca2+ et Mg2+ 74

Tableau n°17 : Relevés bactériologiques de

la Source de Ras-el-Aïn 2010-2011 87

Tableaun°18 : Tableau descriptif du

périmètre de protection intermédiaire (Zone !!) (S.Benabid

ANRH-

2007) ....90

Liste des abréviations

ANRH: Agence Nationale des

Ressources Hydriques

SEOR: Société de

l'Eau et l'Assainissement d'Oran

GPS: Prise des

Coordonnées géographiques

ETP: Évapotranspiration

potentielle (mm)

ETR : Éstimation de

l'Evapotranspiration Réelle

P: Précipitation moyenne

mensuelle (°C)

I: Indice thermique

annuel

L: Pouvoir

évaporant

T: Moyenne interannuelle des

températures du moi en °C

RFU: Réserve en eau

facilement Utilisable

TAC: Titre Alcalimétrique

Complet

TH: Titre

Hydrométrique

AEP: Alimentation en Eau

Potable

AEB: Alimentation en Eau du

Bétail

AHP: Automne, Hivers,

Printemp

1

I/- Introduction générale

L'histoire d'Oran est étroitement liée à

deux éléments majeurs : la présence de ressources d'eau

douce, élément de première importance pour une ville, et

la présence de la remarquable rade de Mers-el-Kébir, un abri

naturel contre tous les vents situé à quelques kilomètres

d'Oran), qui ont fait d'elle une place forte.

La ville d'Oran est située au nord-ouest de

l'Algérie, elle est construite sur les flancs abrupts du Mont Murdjadjo,

sur les rives de l'Oued Rehhi (l'Oued des Moulins) où coulait une eau

abondante qui avait attiré de tout temps des conquérants.

La principale ressource en eau potable de l'Oranie est la

nappe libre de l'aquifère des calcaires récifaux du Djebel du

Murdjadjo, issue de sources et d'écoulements pluviaux du Murdjadjo.

Cette ressource est abondante et généralement de bonne

qualité comme le montre la présente étude, du fait d'une

alimentation par des eaux issues du « Horst Murdjadjo » garantissant

un débit élevé, elle est drainée par un nombre

important de bassins, parmi les quels, celui de Ras el Aïn (sujet de notre

étude), situé sur son Flanc Sud.

Cependant, le développement des activités

industrielles, de l'urbanisation, des réseaux routiers et autoroutiers

sont autant de menaces pour la pérennité de la qualité de

cette ressource. D'autre part, le bassin versant de notre secteur

d'étude se situe dans une région sous influence

méditerranéenne le classant sous un régime semi aride avec

des valeurs de l'ETP supérieures à la lame d'eau

précipitée.

Notre travail est consacré à l'inventaire et

l'actualisation des données sur les ressources en eaux souterraines du

bassin de Ras el Aïn.

Cette étude est basée sur la collecte

d'informations importantes, pour but principal, l'évaluation des

ressources exploitables en eaux destinées pour les usages domestiques,

agricoles et industriels.

Pour plus de clarté dans la présentation de ce

mémoire, nous l'avons scindé en quatre chapitres :

2

Le premier chapitre présente une vue

générale sur la zone d'étude est consacré à

l'étude du contexte géologique et structural de la

région.

Le deuxième chapitre a pour but

d'évaluer à l'aide d'une étude hydro climatologique les

différents termes du bilan hydrique, en s'appuyant essentiellement sur

les relevés pluviométriques et de températures.

Le troisième chapitre est

consacré à l'hydrogéologie. A partir de données

dont nous avons pu disposer, nous avons essayé de délimiter les

aquifères à l'aides de cartes piézométriques, de

déterminer le sens d'écoulement des nappes et d'en déduire

leurs évolutions spatiotemporelles.

Le quatrième chapitre est

consacré à l'évaluation qualitative des ressources en eau

à partir de l'interprétation des résultats d'analyses

chimiques, pour une meilleure identification des faciès chimiques et une

meilleure vision de la qualité des eaux souterraines.

Enfin, Ce travail sera achevé par une conclusion

générale et une série de recommandations proposées

à la lumière de l'étude réalisée ainsi

qu'aux problèmes rencontrés.

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

- 3 -

CHAPITRE I

Cadre physique de la région

d'étude

- 4 -

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

Chapitre I

Cadre physique de la région d'étude I/-

Généralités :

La source Ras-el-Ain a été utilisée

depuis l'époque Carthaginoise (Archives APC d'Oran) en passant par

l'occupation espagnole et la période Ottomane.

Aucun élément ne permet de fixer l'époque

à laquelle fut creusée la galerie qui a permis le captage du

griffon de la source.

En 1850, cette galerie a été prolongée et

partiellement revêtue et en 1942, reliée à un canal de

dérivation qui conduit l'eau dans un puisard où elle est

pompée vers un château d'eau.

Les premières données concernant la source ont

été publiées en 1852 et l'étude sera reprise plus

tard en 1939 par Monsieur Dalloni.

A plusieurs périodes l'observation du débit de

la source a été suspendue, et ce n'est que vers 1976 que l'on

commença à s'intéresser à ce point d'eau.

L'observation ne reprend sérieusement qu'en 1992 avec

l'équipement de la source d'un limnigraphe à pression et des

mesures de débits mensuelles, exécutés par l'Agence

Nationale des Ressources hydrauliques, pour le compte du Service des Etudes et

d'Inventaire (Section Surveillance des nappes).

II/- Cadre Géographique :

Notre secteur d'étude, qui correspond à la

partie orientale du Djebel Murdjadjo qui a fait l'objet de nombreuses

recherches sur les quelles nous nous sommes basés pour réaliser

une synthèse locale. Le secteur de Ras-el-Aïn appartient au Tell

septentrional et englobe la carte d'Oran au 1/50000eme (Figure

n°1).

Les limites naturelles sont constituées au nord, par la

mer Méditerranée, au sud par la grande Sebkha d'Oran, à

l'Ouest, par la plaine des Andalouses et à l'Est par le DJbel Khar.

- 5 -

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

La Source de Ras-el-Aïn représentant l'exutoire

principal de l'aquifère est située à

l'extrémité Sud-Est du djebel Murdjadjo. Lequel, constitue la

plus orientale des chaines côtières Alpines de l'Oranie de

direction moyenne Sud-Ouest-Nord Est au point de coordonnées Lambert

suivantes :

? X = 196.130

? Y = 271.250

? Altitude du sol (z) = 75.489

Figure n°1 ? Situation Géographique du

secteur de Ras-el-Aïn-

Échelle :

1/15000

III/- Cadre Géologique et Structural :

La description géologique du bassin de Ras-el-Aïn

est basée sur les informations exploitées à partir des

observations effectuées sur le terrain, essentiellement au niveau du

massif du Murdjadjo.

- 6 -

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

Le littoral oranais est une zone assez élevée

très abrupte entourée de plaines basses subsidentes

Constituées de petits Bassins dont le bassin de Ras-el-Aïn. Ce

littoral est constitué de plateaux aux bords escarpés, souvent

vers le Sud. Le caractère fondamental de ces reliefs est leurs

jeunesses. Oran est une grande région reposant sur le Quaternaire

Continental dont la partie côtière est formée de terrains

du Plio-quaternaire continental et du Miocène supérieur.

Nous distinguons 02 ensembles :

- Un substratum Anté-synchro-nappe affleurant dans la zone

haute. - Un remplissage Néogène au centre du bassin.

Figure n°2 - Coupe Géologique du versant

Sud-Est du Djebel Murdjadjo

IV/- Morphologie du Secteur d'étude :

Le Sahel d'Oran constitue naturellement le coeur de l'Oranie,

la ville d'Oran est située au fond Sud-Ouest de la baie, à cheval

sur le ravin de Ras-el-Aïn qui sépare la plaine sublittoral

dominant la mer par une falaise haute de 100 mètres constituant le

Plateau d'Oran et à l'Ouest, le massif du Murdjadjo.

- 7 -

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

Le flanc Sud du Murdjadjo et le Plateau d'Oran constituent un

ensemble comprenant les dépressions dont la grande sebkha d'Oran, la

basse Plaine, les piémonts et le flanc du monoclinal.

Sa disposition recoupe le littoral, orienté dans

l'ensemble Sud - Ouest / Nord - Est, les altitudes passent de 80 mètres

au niveau de la Sebkha à 500 mètres sur le sommet de la

montagne.

L'ensemble est divisé en sous-bassins

endoréiques se déversant d'une manière

générale dans l'exutoire principal qu'est la sebkha à

l'exception du sous bassin de la fameuse source Ras-el-Aïn qui fut

à l'origine de la fondation de la ville d'Oran et dont les eaux se

jettent dans la mer.

Les composants qui forment le grand bassin endoréique du

flanc Sud du Murdjadjo

sont :

- Le sous-bassin de Brédéah.

- Le sous-bassin de Misserghin.

- Le sous-bassin d'Ain El Beida.

Et enfin le plateau d'Oran qui constitue naturellement le

coeur de la ville d'Oran et borde le Murdjadjo dans sa partie Sud-Est avec vue

sur le ravin de Ras-el-Aïn qui sépare la plaine sublittoral

dominant la mer par une falaise haute de 100 mètres. Il s'étend

au Sud jusqu'aux premiers affleurements de calcaires d'Ain Beida et se poursuit

à l'Est par le Plateau de Saint Louis (Hassi) sa superficie avoisine

quelque 150 à 180 km2.

V/-Les Sols et la Végétation :

La répartition des sols et de la

végétation dans cette région ne peut être

évoquée sans certain schématisme.

En effet les sols constituent des mosaïques

compliquées où se mêlent paléosols et sols

récents et où les conditions locales (roche mère,

topographie) permettent l'introduction de nombreuses variantes.

La couverture pédologique quasi homogène est

caractérisée par la présence de trois classes de sol

(Figure n°3):

-Sols peu évolués : alluvions d'oueds (galets,

graviers, argile).

-Sols calci -magnésiques : piedmonts des massifs

avoisinants (sols rouges).

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

-Verti -sols : sols gris sombre localisés au niveau des

dépressions, moins étendus.

Les versants sont couverts par une végétation

constituée par la brousse à jujubier, arbustes épineux,

pins d'Alep et par les conifères.

Les cultures maraîchères ou fruitières

très limitées dans l'espace, sont localisées surtout

autour des points d'eau.

Figure n°3 - Carte des principaux sols de la

région Échelle : 1/1500.000

- 8 -

- 9 -

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

VI/- Cadre Litho-Stratigraphique :

Reposant sur un substratum Mésozoïque, les

formations que l'on rencontre sont souvent rattachées au Miocène

et plio-quaternaire (Figure n°4)

Sur le plan stratigraphique, le Versant Sud

du Djebel Murdjadjo est caractérisé par la présence de

trois ensembles bien distincts :

? Le substratum formant l'ossature ? Les terrains du

Miocène supérieur

? La couverture et le remplissage alluvionnaire Polio

-quaternaire de la Sebkha.

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

- 10 -

Figure n°4 - Coupe Litho stratigraphique du

versant sud du Djebel Murdjadjo

- 11 -

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

VII/- Les Faciès de Substratum :

Le Jurassique et le crétacé inférieur

constituent les formations des mésozoïques les mieux

représentées sur le Murdjadjo.

VII/-1 Le Jurassique représenté par :

-Le Lias : Il s'agit d'une formation

carbonatée formée de lentilles dolomitiques massives

accompagnées de calcaires schisteux et marmoréens. Elle a

été attribuée au Lias par M.Doumergue (1912) et correspond

à l'allochtone carbonaté de B.Fenet (1975).

-Le Dogger (Jurassique moyen) : qui surmonte

les formations liasiques. Les schistes calcaires ardoisiers passent à

des schistes rougeâtres et affleurent au sommet du Djebel Murdjadjo.

-Le Malm : (Kimméridjien et Thioniques

inférieur) : Il est représenté par des petits bancs de

calcaires alternés de niveau d'argile d'une centaine de mètres

d'épaisseur.

VII/-2 Crétacé représenté par

:

-Le crétacé inférieur : Il est

représenté essentiellement par des formations schisteuses qui

occupent la partie nord du secteur étudié. Ils sont visibles tout

le long de la ligne de crête du Murdjadjo. Ces schistes forment la

majeure partie de l'ossature du Murdjadjo (500 m).

- Le Néocomien est représenté par des

schistes massifs argileux à bancs de quartzites blancs.

- Le Barrémien est représenté par des

schistes- calcaires jaunes, compacts contenant des ammonites pyriteuses.

-Le Crétacé supérieur : Il est absent de

la feuille d'Oran soit par ablation, soit par non dépôt, on le

retrouve plus à l'Est sur la feuille d'Arzew.

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

- 12 -

Figure n° 5 ? Les écailles du Djebel

Murdjadjo, d'après B.Fenet, 1975

- 13 -

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

Figure n° 6 ? La Structure Géologique des

environs d'Oran (A. Dagorne, B. Fenet : (Oran, métropole de l'ouest

algérien d'hier à aujourd'hui.)

- 14 -

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

Figure n°7 ? Carte des structures géologiques

de l'Oranie

VIII/- Les Faciès de Couverture :

Le Miocène est formé en grande partie par des

marnes bleues jouant parfois le Rôle de mur d'aquifère (Guardia,

1975). Il est constitué de formations transgressives. Y.Gourinard (1958)

avait déjà esquissé les grandes lignes de la

sédimentation néogène et a fourni une cartographie

détaillée de cette région, mis en évidence le

rôle de la Tectonique durant la sédimentation.

(Delfaut et Al.1973) ont proposé la succession

verticale du Miocène terminal du Djebel Murdjadjo dont les

différentes unités sont de bas en haut : (Figure n°4 et

Figure n°5)

- La série de base : Qui correspond

à des grès à Clypéastres issus des niveaux

transgressifs. Ce sont des grès sableux parfois à ciment calcaire

à nombreux éléments empruntés au substratum. Cette

série est représentée sur le versant Sud-Est du Djebel

Murdjadjo.

- 15 -

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

- Les marnes bleues : (Formations

médianes) qui reposent en biseau (Figure n°3) dans le versant sud

du Djebel Murdjadjo. Elles affleurent localement au fond des carrières

des Planteurs.

-Tripolis et gypse : (Formations terminales)

: Les marno- calcaires blancs à tripolis affleurent largement dans le

Djebel Murdjadjo et dans sa bordure sud (falaise d'Oran, Ravin Blanc, Eckhmul,

Ras el Aïn et Oued Misserghine). Il a été constaté,

aussi la présence de bancs de grés par endroits intercalés

à des Tripolis ainsi que des rognons de silex noirâtre au niveau

de Ras-el-Aïn.

- Les récifs coralliens : Ils marquent

la dernière transgression de la mer Miocène. En amont du Horst

Murdjadjo, les calcaires reposent sur des marnes à Tripolis, dont le

dépôt correspond au maximum de l'extension de la mer

miocène et au début de régression.

Les calcaires récifaux qui affleurent le Murdjadjo se

noient sous les alluvions

plio- quaternaires, leur plongement s'accentue à la faveur

de failles bordières N60°.

-Les alluvions anciennes : Les niveaux marins

du Pléistocènes de l'Oranie sont rares. Ces alluvions

résultent de l'érosion rapide des formations situées en

amont de la plaine. Le long du littoral Oranais actuel, les dépôts

du Pleistocène supérieur sont bien représentés,

dans la zone des piémonts du Djebel Murdjadjo. Ils se présentent

sous forme de terrasse et glacis d'accumulations formés de limons

sableux ou argileux rubéfiés (Thomas, 1985).

IX/- Structure :

La région a été affectée par des

tectoniques successives cassantes et disloquantes ayant entraîné

à des âges différents la formation de Horsts (la montagne

des Lions (Djebel Khar), Cap Lindlès (surrection primaire) ainsi que le

Murdjadjo. Ce dernier, constitue un Horst dissymétrique dont l'axe est

orienté suivant une direction Sud-Ouest - Nord- Est, selon (A. Perrodon

.1957), ce Horst de terrains mésozoïques a permis des mouvements

verticaux localisés qui ont joué récemment en surrection.

Le relèvement dissymétrique avec basculement vers le sud a permis

à des séries plus récentes de se déposer sur le

flanc sud.

- 16 -

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

IX/-1 La déformation dans le substratum :

Les terrains schisteux du substratum forment une série

complexe fortement plissée et légèrement

métamorphisée. On distingue dans cet ensemble deux phases de

schistosité (B.Fenet, 1974)

-La première phase est à avec des plis

couchés à schistes verts affleurant le long des accidents majeurs

de direction Nord - Sud.

- La deuxième phase est à schistosité de

fracture de direction N130°.

Ces contacts anormaux se pendent vers le Nord - Nord Est et

contiennent des roches éruptives.

La deuxième phase de schistosité fait que les

parties supérieures du Djebel Khar ont tendance à se

déplacer d'où le chevauchement des écaillages de la

première phase par les dolomies de Santa -Cruz.

IX/-2 La déformation dans la couverture :

Les Terrains Miocènes forment l'essentiel de la

couverture du Murdjadjo. Cette formation est discordante sur les terrains

antérieurs. Le littoral Oranais a subi une distension qui a donné

naissance à des Grabbens et des Horsts selon trois familles d'accidents

verticaux.

- Une des conséquences les plus importantes est

l'installation du bassin néogène (Sebkha-Chellif) limité

par des accidents N60°.

-La deuxième phase détermine des structures

souples à grands rayons de courbures. C'est l'accident de Bousfer, celui

qui sépare le Murdjadjo de Santa Cruz à l'Ouest du plateau

d'Oran. Cette deuxième phase est de direction N20°.

- La Troisième famille d'accident est orienté N

80°. Ces accidents sont plus importants, car ils limitent de

véritables fossés d'effondrement (grabben de Mers el

Kébir), ou s'accumulent d'épaisses formations plio-

quaternaires.

X/- Conclusion

La région Oranaise est très diversifiée,

ses strates appartiennent aux quatre ères Géologiques. La

région d'étude s'intègre dans la terminaison occidentale

de la chaine Alpine Tellienne ou (Atlas Tellien).

- 17 -

CHAPITRE I : Cadre physique de la région

d'étude

Les formations géologiques de cette région

s'étendent depuis l'âge primaire jusqu'au Quaternaire.

Des Schistes d'âge secondaire forment ce qu'on appelle les

massifs schisteux côtiers de l'Oranie, à l'Ouest d'Oran ville, ils

forment la Montagne des Lions et surplombent la partie septentrionale du

Murdjadjo.

Les calcaires d'âge secondaire sont assez bien

représentés dans l'Oranie. Ils forment, le plus souvent des

reliefs assez escarpés. Ces Calcaires forment la partie

méridionale du Murdjadjo dont fait partie notre secteur

d'étude.

Ainsi, le bassin de Ras el Aïn se trouve focalisé sur

une assise carbonatée (calcaires du Murdjadjo). Cette formation est

parsemée de figures de dissolution : lapiez, dolines, avens, etc...

Toutes ces formes du modèle karstique confèrent

à ces calcaires une forte perméabilité qui est à

l'origine de l'existence de l'aquifère représentant cette

région.

L'exutoire principal de cette nappe étant

représenté par la source de Ras el Aïn. Cependant,

l'aquifère des calcaires au niveau du bassin de Ras el Aïn, ne

constitue qu'une partie de tout le système hydrogéologique du

Murdjadjo dont les autres parties se prolongent vers les bassins de

Misserghine, Brédéah et Bouyakour.

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

- 18 -

CHAPITRE II

HYDRO -CLIMATOLOGIE

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

Chapitre II

HYDRO CLIMATOLOGIE

I/- Description générale du climat de la

région :

Le climat est parmi les ressources naturelles, il constitue un

patrimoine dont la

Connaissance est primordiale tant par son côté

positif, c'est-à-dire comme source de richesse renouvelable (eau -

production agricole- énergie solaire - etc....) que par les contraintes

qu'il impose (variabilité - phénomènes dangereux -

transport de polluants).

L'Algérie est un pays de la zone subtropicale du

Nord-africain. Son climat est très différent entre les

régions. Il est de type méditerranéen sur toute la frange

nord qui englobe le littoral et l'atlas tellien (étés chauds et

secs, hivers humides et frais), semi-aride sur les hauts plateaux au centre du

pays, et désertique dès que l'on franchit la chaine de l'Atlas

saharien

En Algérie les précipitations sont

caractérisées par une variabilité Spatio-temporelle

très marquante.

La wilaya d'Oran se situe en grande partie dans le domaine

climatique méditerranéen semi-aride, elle reçoit en

moyenne entre 300 à 400 mm de précipitations annuelles. La

température moyenne annuelle est de 18.1 °C à Oran. L'eau y

est donc rare, irrégulière et inégalement répartie

dans l'espace. Les facteurs limitatifs sont d'ordres climatique, morphologique,

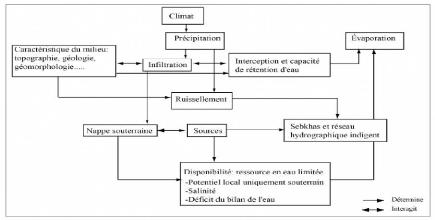

lithologique, structural et géomorphologique comme le montre la figure

n°8

Figure n° 8 ? Description générale

du climat de la région

- 19 -

- 20 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

II/- Étude des facteurs climatiques de la station de

Ras-el-Aïn :

II/-1Températures :

La température est un élément fondamental

du climat. Elle est liée à la radiation solaire. Sa variation

influe sur la transformation des eaux en vapeur, que ce soit à la

surface ou dans le sous-sol.

De ce fait, elle influe sur le degré

d'évapotranspiration et par conséquent elle agit sur le taux de

salinité des eaux. Toutefois, la température a un rôle

important dans la variation des composantes du bilan hydrologique. Nous avons

rassemblé dans le Tableau n°1, ci-dessous les

temppératures moyennes mensuelles enregistrées au niveau du

bassin de Ras el AÏn, couvrant la période d'observation allant de

1990 à 2005.

|

Ras el Aïn

|

Jan

|

Fév.

|

Mars

|

Avr.

|

Mai

|

Juin

|

Juil

|

Août

|

Sept

|

Oct.

|

Nov.

|

Déc

|

|

T max

|

20,03

|

21,6

|

24,19

|

25,21

|

27,75

|

29,59

|

34,47

|

35,5

|

32,79

|

29,17

|

25,16

|

20,17

|

|

T min

|

3,7

|

5,49

|

4,99

|

7,34

|

9,75

|

14,26

|

18,42

|

18,04

|

14,57

|

11,44

|

5,75

|

3,52

|

|

T moy

|

12,11

|

12,85

|

14,33

|

15,54

|

18,24

|

20,99

|

23,61

|

25,28

|

25,72

|

18,54

|

15,04

|

12,12

|

Tableau n°1 ? Températures mensuelles de la

station de Ras-el-Aïn (1990-2005)

Figure n°9 ? Températures mensuelles du

bassin de Ras-el-Aïn Période - 1990-2005

- 21 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

D'après la Figure n°9, nous

constatons que les mois les plus chauds sont les mois de juillet et août

avec une température moyenne 25°C.

Le mois le plus froid est le mois de janvier avec une

Température moyenne de 11°C, A l'échelle mensuelle, la

variation de la température ne présente pas de grandes

fluctuations, les températures minimales, maximales et moyennes sont

concordantes. Cependant, nous remarquons une irrégularité des

Températures moyennes annuelles à l'échelle mensuelle

(Figure n°10).

25

20

15

10

0

5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002

19,12 20,15

16,55 15,28

Tmoy(°c)

21,86

Tmoy(°c)

19,25 17,89 19,12

14,06 15,43

8,26

Figure n°10 ? Variation des Températures

moyennes

Période - 1990- 2002

II/-2 Estimation de l'évapotranspiration :

Le phénomène d'évaporation constitue une

étape importante dans le cycle hydrologique dès l'arrivée

des premières gouttes de pluies à la surface du sol. Ce processus

peut se produire à la surface des plans d'eau, des sols humides ou bien

à la surface d'un couvert végétal, ce dernier cas est

appelé transpiration ; ces deux termes ont été

regroupés sous le nom d'évapotranspiration.

On distingue :

Évapotranspiration potentielle ETP :

L'estimation de ce paramètre a été

établie à l'aide de la formule de G.W.Thornthwaite.

- 22 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

L'agronome américain G.W. Thornthwaite proposa en 1948 une

expression pour l'estimation de l'évapotranspiration potentielle en

tenant compte seulement de la température mensuelle.

Le développement de cette expression donne la formule

suivante :

? ETP(m) : l'évapotranspiration moyenne du mois m (m = 1

à 12) en mm,

? T : moyenne interannuelle des températures du mois en

°C

a : 0.016 * I + 0.5

?

? I : indice thermique annuel

Selon ces considérations, nous avons

résumé dans le Tableau n°2, ci-dessous les résultats

obtenus de l'évapotranspiration moyenne mensuelle pour la série

d'observations ainsi considérée.

|

Ras el Aïn

1990-2005

|

sept

|

Oct

|

Nov

|

Déc

|

Jan

|

Fév.

|

Mars

|

Avr

|

Mai

|

Juin

|

Juil

|

Août

|

|

T° Moy

|

25,72

|

18,54

|

15,4

|

12,12

|

12,1

|

12,9

|

14,33

|

15,54

|

18,24

|

20,99

|

23,61

|

25,28

|

|

ETP

|

120

|

61

|

44

|

31

|

30

|

34

|

41

|

47

|

60

|

80

|

95

|

110

|

|

I(°c)

|

11,94

|

7,27

|

5,29

|

3,82

|

3,81

|

4,2

|

5,56

|

7,09

|

8,77

|

10,48

|

11,63

|

11,94

|

Tableau n°2- Evapotranspiration moyenne

mensuelle

1990-2005

- 23 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

Figure n°11 - Variations de

L'Évapotranspiration potentielle et Températures

Moyennes

mensuelles

1990-2005

Les valeurs de l'ETP calculées par la formule de

Thornthwaite à l'échelle mensuelle sont en

générale supérieure à la lame d'eau

précipitée (Figure n°11).

II/- 3 Estimation de l'évapotranspiration

réelle (ETR) :

Elle peut se faire à l'aide de plusieurs formules parmi

lesquelles, nous avons pris en considération la méthode de

Turc :

L'ETR est calculée par l'expression suivante :

Avec :

P : précipitation moyenne annuelle (mm) ; P=338.3

mm

T : température moyenne annuelle (C°) ; T=

17.86 °C

L : pouvoir évaporant, L = 300 + 25T +

0,05T3

ETR : évapotranspiration réelle (mm).

ETR = 355 mm

ETR représente 105 % des

précipitations.

- 24 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

III/- Les précipitations :

La connaissance des Données des précipitations

pour la période d'observations de 1986 à 2016 fournies par

l'ANRH, (Tableau n°3) permet en particulier de calculer la lame d'eau

tombée sur la région de Ras el Aïn. Cette opération

qui reste relativement délicate, nécessite la combinaison de

différentes méthodes afin de prendre en considération les

contraintes géographiques existantes telles l'altitude, topographie et

l'exposition.

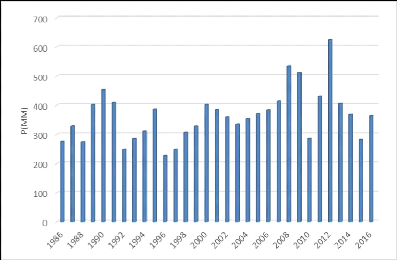

-La répartition des précipitations annuelles sur

la période 1986- 2016 manifeste une irrégularité

interannuelle très marquée (Figure n°12).

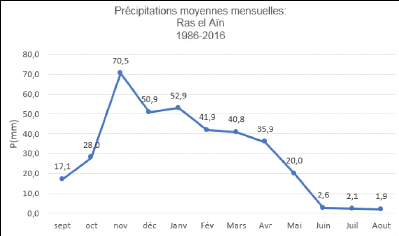

-Quant à la distribution des précipitations

à l'échelle mensuelle (Figure n°13), elle accuse, un indice

saisonnier de type AHPE (Automne, Hiver, Printemps,

Été)

|

Année

|

P (mm)

|

Années

|

P(mm)

|

|

1986

|

276,6

|

2002

|

360,3

|

|

1987

|

329,2

|

2003

|

335,6

|

|

1988

|

274,5

|

2004

|

353,9

|

|

1989

|

401,9

|

2005

|

370,1

|

|

1990

|

453,1

|

2006

|

383,7

|

|

1991

|

409,7

|

2007

|

414,6

|

|

1992

|

249,4

|

2008

|

534,9

|

|

1993

|

284,9

|

2009

|

510,8

|

|

1994

|

310,4

|

2010

|

285,8

|

|

1995

|

386,5

|

2011

|

429,9

|

|

1996

|

226,8

|

2012

|

624,4

|

|

1997

|

249,3

|

2013

|

406,0

|

|

1998

|

307,2

|

2014

|

368,2

|

|

1999

|

328,8

|

2015

|

282,3

|

|

2000

|

402,0

|

2016

|

364,5

|

|

2001

|

385,2

|

|

Tableau n°3 ? Précipitations

Annuelles

Bassin de Ras el Aïn

- 25 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

Figure n° 12 - Précipitations moyennes

Annuelles

Bassin de Ras el Aïn

1986-2016

Figure n°13 ? Précipitations moyennes

mensuelles

1986-2016

- 26 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

IV/- Régime Climatique :

Le climat dans une région peut être estimé

à travers certains paramètres qui mettent en Relation la

température et les précipitations caractérisant cette

région.

IV/-1 Indice xérothermique :

Cet indice xérothermique appelé aussi diagramme

ombrothermique de Gaussen, il définit le Mois sec par la comparaison

entre le total des précipitations de ce mois en mm et le double de sa

température.

P= 2T

P : Précipitation mensuelle (mm).

T : Température moyenne mensuelle (°c).

D'après la formule, un mois sec est celui ou le total

de précipitations est égal ou inférieur au double de la

température moyenne mensuelle exprimée en degrés Celsius.

Quand la courbe de température est au-dessus de celle des

précipitations, la zone délimitée représente la

zone sèche.

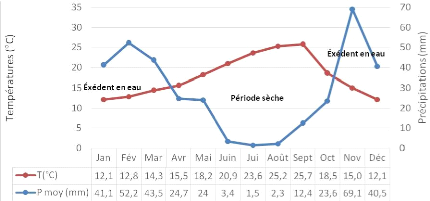

IV/- 2 Diagramme Ombrothermique :

Le diagramme Ombrothermique (Figure n°14) permet de

déterminer la période sèche et la période humide de

l'année. Il définit la période humide comme étant

celle ou les précipitations mensuelles dépassent le double de la

température mensuelle, tandis que la période sèche est

celle ou le double des températures mensuelles dépasse les

précipitations mensuelles.

Sur ce diagramme (voir figuren°14 ci- dessous), nous

constatons que du mois d'avril au mois d'octobre ce milieu connait une

période de sécheresse.

Les températures sont assez élevées

à plus de 25°C l'été, alors que les

précipitations sont quasi inexistantes avec un minimum atteint au mois

de juillet.

- 27 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

Figure n°14 - Diagramme Ombrothermique

1990-2005

IV/- 3 Indice de Martonne :

Cet indice est fonction des températures et des

précipitations ; il est calculé par la relation suivante :

P : Précipitations moyenne annuelle (mm).

T : Température moyenne annuelle (°C).

Suivant les valeurs de I, De Martonne a établi la

classification suivante :

Tableau n°4 - Classification de Martonne de

Climat

Pour la période de 1990 à 2005 : P moy =

338.3 mm

T moy= 17.86 °c

I =12.14 Le climat de Ras-el-Aïn est de type

semi-arid

- 28 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

IV/- 4 Bilan hydrologique par la méthode de

Thornthwaithe

L'utilisation des différents paramètres

hydro-climatiques calculés, auparavant, permet de fournir une base de

données nécessaire pour le calcul de l'ETR par la méthode

de Thornthwaite.

Cette méthode est basée sur la notion RFU qui

est défini comme étant la réserve en eau facilement

utilisable et qui dépend de la saturation du sol et des

précipitations.

La quantité d'eau stockée dans la RFU est

bornée par 0 (la RFU vide) et RFU max (capacité maximale de la

RFU qui est de l'ordre de 0 à 200mm suivant les sols et sous-sols

considérés, en effet dans les zones arides à semi-arides,

le sol est considéré saturé quand il absorbe une lame

d'eau équivalente à des précipitations de 50mm

(Archambault et al, 1975).

Pour établir ce bilan, après avoir donné la

RFU maximale (RFU max=50mm), il faut Connaître l'état de la RFU

à la fin du mois antérieur au début de

l'établissement du bilan. On tient alors l'un des deux raisonnements

suivants :

? Si la RFU doit être pleine un jour, ce sera à

la fin de la période durant laquelle on a pu la remplir,

c'est-à-dire à la fin du dernier mois ou P)

ETP.

? Si la RFU doit être vide un jour, ce

sera à la fin de la période durant laquelle on a pu la vider,

c'est-à-dire à la fin du dernier mois ou P <

ETP.

On admet que la satisfaction de l'ETP a

priorité sur l'écoulement, c'est-à-dire qu'avant qu'il n'y

ait d'écoulement, il faut avoir satisfait le pouvoir évaporant

(ETP=ETR).

Par ailleurs, la complétion de la RFU est

également prioritaire sur l'écoulement.

On établit ainsi un bilan à l'échelle

mensuelle, à partir de la pluie du mois P, de

l'ETP et de la RFU :

? Si P )ETP ETR=ETP

:

Si (P-ETP) +RFU i-1 RFU max alors RFUi = (P-ETR) + RFU

i-1 et Exc=0.

Si (P-ETR) +RFU i-1 RFU max alors

RFU i =RFU max et Exc.= (P-ETR) +RFUi - RFU

max

- 29 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

Dans ce cas, le surplus des précipitations alimentera

l'infiltration et/ou le ruissellement.

? Si P< ETP :

On évapore toute la pluie et on prend à la

RFU (jusqu'à la vider) l'eau nécessaire pour

satisfaire l'ETR soit :

SiRFU i-1 = ETP-P alors ETR = ETP, RFUi =RFUi-1+(P-ETR)

SiRFU i-1 ETP-P alors ETR= P+RFU i-1, RFUi =0

Si malgré l'apport de la RFU, l'ETR reste toujours

inférieure à l'ETP : il y aura déficit agricole

(DA) tel que :

DA = ETPi - (Pi + RFU i-1)

(i est le mois en cours et i-1 représente le mois

précédent).

Les résultats de l'ETR sont représentés sur

le Tableau n°5 suivants :

|

Ras el Ain

1990-2005

|

sept

|

oct

|

nov

|

déc

|

jan

|

fév

|

mar

|

avr

|

mai

|

jui

|

juil

|

aout

|

|

(T°C)

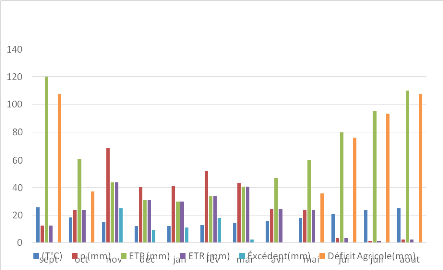

|

25,7

|

18,5

|

15

|

12,11

|

12,1

|

12,84

|

14,33

|

15,5

|

18,24

|

21

|

23,6

|

25,3

|

|

P (mm)

|

12,4

|

23,6

|

69,1

|

40,5

|

41,1

|

52,2

|

43,5

|

24,7

|

24

|

3,4

|

1,5

|

2,3

|

|

ETP (mm)

|

120

|

61

|

44

|

31

|

30

|

34

|

41

|

47

|

60

|

80

|

95

|

110

|

|

ETR (mm)

|

12,4

|

23,6

|

44

|

31

|

30

|

34

|

41

|

24,7

|

24

|

3,4

|

1,5

|

2,3

|

|

Excédent (mm)

|

0

|

0

|

25,1

|

9,5

|

11,1

|

18,2

|

2,5

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Déficit Agricole (mm)

|

108

|

37,4

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

36

|

76,6

|

93,5

|

108

|

Tableau n° 5 - Calcul de l'ETR par la

méthode de comparaison de Thornthwaite

1990-2005

- 30 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

Figure n°15 - Variation des différents

termes du bilan Hydrique

1990-2005

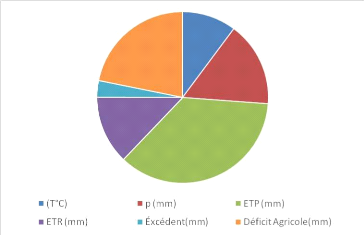

|

Méthode

|

Thornthwaithe

(page 30)

|

Turc

(page24)

|

Moyenne

|

|

ETR (mm)

|

272

|

355 mm

|

313 mm

|

Tableau n°6 ? la Valeur moyenne de

l'ETR

1990-2005

|

Termes

|

P

|

ETP

|

ETR

|

EXCEDENT

|

|

Valeurs (mm)

|

338.3

|

753

|

272

|

66.3

|

|

Taux%

|

100

|

222.6

|

80.4

|

19.6

|

Tableau n°7 - Calcul Totaux des principaux

paramètres Hydriques

1990-2005

- 31 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

Figure n°16 - Bilan Hydrique de la station de

Ras-el-Aïn

1995-2005

V/- Discussion des résultats :

De l'examen l'analyse de ce bilan, nous retenons les points

suivants :

? De Avril jusqu' à Octobre : Les

précipitations (P) sont inférieures à

l'ETP, la réserve du sol est nulle.

L'ETR est égale à P.

P - ETP donne des valeurs négatives,

qui correspondent au déficit hydrique du mois.

? De Novembre jusqu' à Janvier : Les

précipitations sont supérieures à l'ETP, l'ETR

est égale à l'ETP, la

différence

P - ETP sert à la reconstitution des

réserves du sol.

? De Février jusqu'à Mars : Les

précipitations sont supérieures à l'ETP, l'ETR

est égale à l'ETP, la réserve

utile est portée à son maximum (50 mm). La quantité de

l'excédent dépassant lesréserves cumulées, elles

constituent un surplus disponible au ruissellement et à

l'infiltration.

- 32 -

CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

VI/- Conclusion :

En se basant sur les données climatiques concernant la

station de Ras-el-Aïn fournies par L'agence Nationale des recherches

hydrauliques d'Oran.

A partir des différents calculs des formules

appliquées, le calcul du bilan, on conclut que le Bassin de

Ras-el-Aïn appartient à l'étage bioclimatique semi-aride

avec une moyenne pluviométrique annuelle de 300 mm,

caractérisée par deux principales saisons :

Une saison sèche allant du mois de Mai jusqu'au mois de

Septembre où l'irrigation est indispensable aux cultures.

Une saison humide allant du mois de Novembre au mois de

d'Avril, les températures sont modérément chaudes dont,

les mois les plus chauds sont les mois de Juillet et Août.

L'Évapotranspiration représente une grande

partie des précipitations allant jusqu'à 222% de cette

dernière.

On peut dire que le bassin de Ras-el-Aïn est une zone

à potentiel hydrique relativement important, qui permet de

développer l'arboriculture fruitière et les cultures

maraichères. Le Bassin de Ras-el-Aïn est centré sur des

formations calcaires douées d'une forte perméabilité, de

fissures atteignant parfois le stade de karstification.

Cette assise carbonatée constitue l'essentiel de

l'impluvium du bassin recevant les apports par les précipitations nettes

et occultes.

Toutes ces conditions concourent à une meilleure

réalimentation de l'Aquifère des calcaires de Ras-el-Aïn.

En effet, le débit important à l'exutoire de la

nappe (Source de Ras-el-Aïn) enregistre 70 à 80 L/s.

CHAPITRE III : Hydrogéologie

- 33 -

CHAPITRE III

HYDROGÉOLOGIE

- 34 -

CHAPITRE III : Hydrogéologie

Chapitre III

HYDROGEOLOGIE

I/- INTRODUCTION :

L'étude Hydrogéologique nous a permis de

déterminer les principaux aquifères de la région et leurs

caractéristiques hydrogéologiques.

Nous nous sommes intéressées au système

aquifère centré sur le bassin Hydrogéologique de Ras el

Ain et la dynamique de la nappe depuis le massif du Murdjadjo vers l'exutoire

principal représenté par la source.

L'étude des nappes d'eau souterraine de Ras el Ain

concerne les bassins versants des écoulements provenant des reliefs qui

culminent à l'Ouest de la ville d'Oran.

Le Djebel Murdjadjo fait partie de ces Massifs Littoraux

Oranais. Il enserre la partie occidentale de l'agglomération (secteur

d'El Hassi-Ain Beida).

Il est caractérisé par son profil

dissymétrique, son étagement en gradins, ses ruptures de pente,

et aplanissements, son hydrologie et surtout sa karstification. Il domine le

Plateau d'Oran, selon un dénivelé de prés de 500 m. Le

sommet du djébel culmine à 589 m.

Au Djebel Murdjadjo, la formation messinienne dont

l'épaisseur peut dépasser une centaine de mètres constitue

un excellent aquifère du fait de ses caractéristiques physiques

de milieu (fissuré et karstique) et de sa position topographique

sommitale dans le paysage. Naguère, c'était vraisemblablement le

château d'eau de la proche région d'Oran. Les calcaires sont

alimentés directement par leur impluvium et par le ruissellement issu

des formations schisteuses du substratum. Les eaux s'y infiltrent rapidement

à la faveur des fissures. Ces calcaires sont aussi karstiques et les

eaux de ruissellement s'engouffrent dans les cavités le long du lit des

cours d'eau.

La source de Ras el Aïn est située à la

base des calcaires miocènes bordant l'ancienne route d'Oran à

Misserghine, probablement à la suite d'un passage latérale vers

l'Est des calcaires à Algues à des grés fins avec marnes

jaunes.

- 35 -

CHAPITRE III : Hydrogéologie

Elle émerge au contact des calcaires marneux à

tripolis et des marnes jaunes à silex. Elle représente le point

le plus bas de la formation Miocène, elle constitue l'exutoire de la

nappe centré sur le bassin Hydrogéologique de Ras el Aïn.

Elle constitue l'exutoire de la nappe centrée sur le

bassin hydrogéologique de Ras el Ain .Cette source est captée par

une grande galerie drainante qui alimente les quartiers côtiers.

Figure n°17- Le site d'Oran

représenté (Robert Thinthoin 1956)

(Mise en forme par F.

Kettaf 2013)

C.N : Château Neuf

Q.I : Quartier Juif

Q.M : Principal quartier musulman

CHAPITRE III : Hydrogéologie

Figure n°18 - Carte du système

Aquifère de la région d'étude

Échelle :

- 36 -

- 37 -

CHAPITRE III : Hydrogéologie

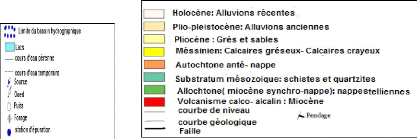

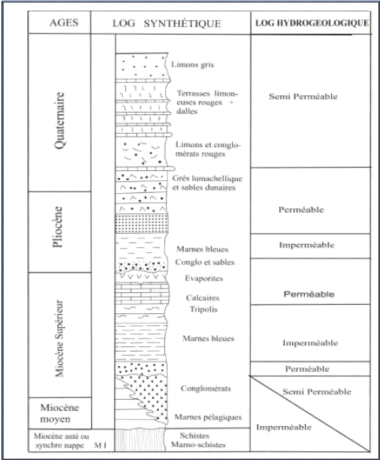

II/- HYDROGÉOLOGIE :

L'hydrogéologie du secteur d'étude est bien

définie en raison de sa situation géographique,

géomorphologique. La nappe la plus importante est contenue dans les

calcaires fissurés du Miocène Terminal (Messinien). Un second

aquifère (les alluvions du Plio-quaternaires) de qualité chimique

médiocre de plus en plus épais vers le Sud repose sur les

calcaires.

Les aspects litho stratigraphiques et structuraux des

formations géologiques de la zone d'étude font ressortir les

principaux aquifères présents (Figure n°19, Figure

n°20)

? Les formations carbonatées miocènes du Djebel

Murdjadjo.

? Les colluvions et alluvions récentes et anciennes du

Pleisto-Holocène. ? Les grès et sables Calabriens du plateau

d'Oran (Plio-Pleistocène).

Ces formations constituent le principal réservoir

aquifère de la région d'Oran.

Ils s'étendent de Ras-el-Aïn à Oran

jusqu'à Brédea à l'Ouest, leur impluvium est de l'ordre de

135km2.

Figure n°19 - Principaux Aquifères du

secteur d'étude (d'après A. Joseph)

- 38 -

CHAPITRE III : Hydrogéologie

Figure n°20 - Log Hydrogéologique de la

région d'Oran (Hassani.M.I., 1987)

- 39 -

CHAPITRE III : Hydrogéologie

III/ Description des principaux aquifères du

secteur d'étude : Sur le secteur d'étude, on distingue

:

III/-1L'Aquifère des calcaires récifaux du

Djebel Murdjadjo :

Les calcaires récifaux du Miocène

supérieur, appelés également "calcaires du Murdjadjo"

constituent le principal réservoir d'eau souterraine de la

région. Cet aquifère, de type karstique, s'étend de Ras el

Aïn, à l'Est, jusqu'à Boutlelis, à l'Ouest.

Il constitue un impluvium de 135 km2 pour une

épaisseur moyenne atteignant environ 100m.Toutes les eaux de

précipitation s'y infiltrent rapidement à la faveur des diaclases

et parfois au niveau des pertes, ceci explique la relative aridité de la

surface du karst (Hassani MI, 1987).

La fracturation et les phénomènes karstiques

majeurs sont peu s spectaculaires dans le Djebel Murdjadjo. Ceci est dû

à l'âge relativement récent des calcaires méssiniens

qui n'ont été affectés que par les phases tectoniques

post-nappes.

Cette tectonique s'exprime selon les directions principales

N10-20 E, N50-70 E et NW-SE (Hassani M.I, 1987). (Fig. n° 21).

- 40 -

CHAPITRE III : Hydrogéologie

Figure n°21 - Carte de localisation des sources et

de la fracturation des calcaires messéniens

(Hassani.1987)

- 41 -

CHAPITRE III : Hydrogéologie

Les joints et les diaclases des niveaux calcaires ont

été largement ouverts par dissolution.

L'écoulement des eaux souterraines au sein des massifs

calcaires se fait selon les plans de fractures et à leur

intersection.

La détermination des directions

préférentielles de la fracturation conditionne le drainage

hydraulique de ces formations.

L'étanchéité des calcaires du Murdjadjo est

assurée à la base par le substratum marneux et schisteux ou par

les niveaux les moins perméables des marnes à tripoli.

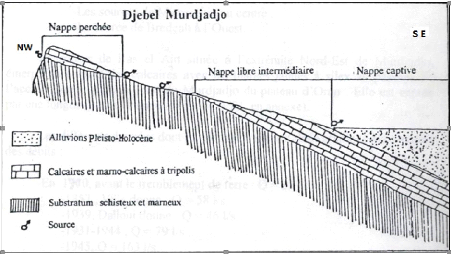

Trois nappes peuvent être distinguées au sein de ce

système aquifère:(Figure. n°22)

Figure n°22- Coupe Hydrogéologique

Schématique du Djebel Murdjadjo

(M.I. Hassani, 1987)

III/-1-1 Une nappe perchée des Crêtes :

Longeant une partie de la crête du Djebel. Elle repose

directement sur un substratum schisteux. Cette nappe est drainée par

deux lignes de sources orientées NE-SW.

- 42 -

CHAPITRE III : Hydrogéologie

Une série de sources se déverse vers le nord en

direction de la plaine de Bousfer, alors que la deuxième série se

déverse vers le sud en direction de la plaine bordière de la

grande Sebkha.

Les débits d'écoulement de ces sources sont

faibles du fait de la faible extension de leur bassin d'alimentation.

III/-1-2 Une nappe captive :

En aval, à la ligne de rupture de pente du Djebel

Murdjadjo, les calcaires passent sous les colluvions et alluvions

plio-quaternaires beaucoup moins perméables.

L'aquifère devient de ce fait semi-captif à

captif. Les forages indiquent que les calcaires restent fissurés sur une

assez grande profondeur et la perméabilité de fissures reste

prépondérante.

L'alimentation de cette nappe se fait par apports

latéraux à partir des affleurements et partiellement par

drainance à partir des eaux relativement minéralisées de

la nappe polio-quaternaire sus-jacente.

III/-1-3 Une nappe libre intermédiaire :

Cette nappe est contenue dans l'aquifère calcaire qui

repose, au nord, directement sur les Schistes du Jurassique et du

Crétacé et plus en aval, par l'intermédiaire des

marno-calcaires, à tripoli, sur des marnes jaunes puis les marnes bleues

du Miocène.

Son alimentation se fait par les précipitations

directes et par l'infiltration d'une partie de l'écoulement de surface

amont. La nappe est drainée par plusieurs exutoires situés

à la base des calcaires au contact des marnes à tripoli, parmi

les plus importants :

-Les anciennes sources de Bérédeah

à l'extrémité occidentale de

l'aquifère.

-les sources de l'Oued Misserghine

localisées en amont de l'agglomération de même

nom.

-La source de Ras-el-Aïn(X= 196.13, Y= 271.23)

: Elle est située à l'extrémité orientale

du Murdjadjo. Elle émerge au contact des calcaires, des marno-calcaires

et des marnes jaunes au passage de l'accident qui sépare le horst du

- 43 -

CHAPITRE III : Hydrogéologie

Djebel Murdjadjo du plateau d'Oran Elle est capté par

une galerie drainante. Son débit actuel est estimé à 6000

m3/j.

L'observation de la fracturation du Djebel Murdjadjo permet

d'expliquer l'importance relative du débit de la source de

Ras-el-Aïn par rapport à son bassin versant, ce dernier fait partie

d'un ensemble comprenant plusieurs autres sous-bassins juxtaposés et

constituant le massif du Murdjadjo.

Ces sous-bassins renferment chacun une nappe aquifère

formant une entité à part avec son impluvium et son exutoire.

L'exutoire du bassin est représenté par la

source Ras-el-Aïn, le débit de cette source a toujours varié

dans le temps. Toute une série d'accidents orientés globalement

SW-NE, convergent vers la zone de la source (Hassani.M.I, 1987).

La source de Ras-el-Aïn, par sa situation au sein de

l'agglomération urbaine, est Très vulnérable à la

pollution organique et autres pollutions. Les calcaires à la

perméabilité fissures et de chenaux n'assurent aucune filtration

des éléments polluants. Cette source alimente les quartiers

côtiers :

- Quartier le planteur.

- Une partie de la corniche Oranaise. - Saint Clotilde.

N.B : La source de Ras-el-Aïn n'est pas en

utilisation actuellement, parce que ces eaux sont impropres à la

consommation, suite à une pollution généralisée de

la nappe par les Hydrocarbures.

III/-2 L'Aquifère du Calabrien :

Cet aquifère s'étend en profondeur sous

l'agglomération oranaise essentiellement à la partie nord-Est de

notre secteur. Il s'étend jusqu'à la zone piémont du

Djebel Khar (secteur de Belgaid).

Il est constitué par un complexe dunaire

consolidé de porosité d'interstices reposant sur le substratum

imperméable des marnes à tripolis du Miocène

supérieur.

Il présente une épaisseur qui atteint les 45 m

au niveau des falaises côtières et au ravin blanc. Il renferme une

nappe libre alimentée au nord par son impluvium et

- 44 -

CHAPITRE III : Hydrogéologie

drainée vers le nord par la ligne de sources qui

émergent au contact des marnes à tripolis tout le long des

falaises côtières.

La source de Cueva d'El Agua qui se déverse vers la mer

est la plus importante de ces sources Vers le sud, l'écoulement

souterrain se fait sous les formations alluvionnaires, en direction de la Daya

Morsly. La nappe devient légèrement semi-captive sous ce

recouvrement argileux : puits des Abattoirs, INESMO, etc...

III/-3 L'Aquifère des alluvions plio-quaternaires

:

L'Aquifère du remplissage plio-quaternaire

s'étend au sud et au sud-ouest des affleurements Calabriens.

Dans les zones piémont du Sud-Est du Djebel Murdjadjo

(zone d'El Hassi), il est Constitué d'alluvions rouges à galets

calcaires et nodules de schistes, plus anciennes, caractérisées

par une pente relativement légère, suffisamment

perméables.

Dans les zones plus basses du plateau, il est constitué

d'Alluvions récentes, essentiellement argilo limoneuses, provenant de

dépôts fluviaux et éoliens. Elles sont

caractérisées par un pendage relativement faible.

L'Aquifère Plio-quaternaire renferme une nappe d'eau

peu profonde. Son alimentation se fait essentiellement par :

? Son impluvium.

? Les eaux provenant par drainance latérale des calcaires

du Djebel Murdjadjo ou des formations du complexe dunaire Calabrien.

? L'infiltration du ruissellement de surface dévalant

en période de crue du Djebel Murdjadjo.

- 45 -

CHAPITRE III : Hydrogéologie

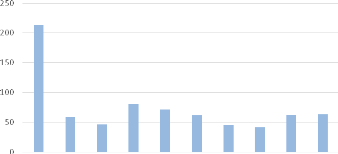

IV/- Fluctuations du débit de la source de

Ras-el-Aïn :

|

Années

|

Débits L/S

|

|

1700

|

213

|

|

1852

|

58

|

|

1939

|

46

|

|

1982

|

80

|

|

1997

|

71

|

|

1998

|

61

|

|

2005

|

45

|

|

2006

|

41

|

|

2018

|

62

|

|

2019

|

63

|

Tableau n°8- Les Débits Enregistrés

à la Source Ras-el-Aïn (1700-2019)

Figure n°23- Fluctuations des débits de la

source Ras-el-Aïn

1700-2019

- 46 -

CHAPITRE III : Hydrogéologie

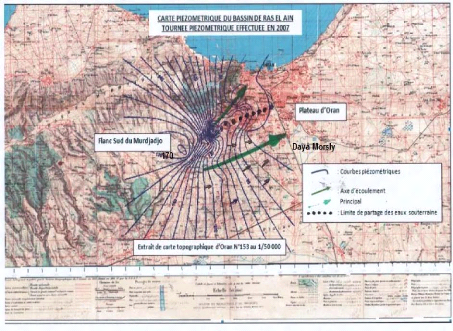

V/- Piézométrie du secteur d'étude

:

V/-1 Caractère piézométrique de la

zone d'étude :

Afin d'étudier le comportement des eaux souterraines,

nous disposons d'un grand fichier piézométrique mensuel couvrant

pratiquement tout le bassin de Ras-el-Aïn

Après une analyse critique du réseau en

matière de données exploitables, il a été retenu

trente- deux points de mesure qui nous ont servi aux différents

traitements de données (Figure n°24).

Deux cartes piézométriques ont été

élaborées afin de suivre la dynamique de l'Aquifère,

représentée par la cartographie de l'écoulement souterrain

de la nappe. Il s'agit des cartes piézométriques établies

à partir des séries de mesures des périodes d'observation

de mai 2007 et Avril 2018.

Ainsi, à partir d'un fichier mensuel des niveaux

piézométriques, nous avons dressé deux cartes en courbes

hydro-isohypses (Figure n°25 et n°27).

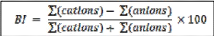

Ainsi, l'aspect d'écoulement est nettement apparent