|

|

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

***************

Paix - Travail - Patrie

***************

UNIVERSITE DE DOUALA

***************

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

***************

DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE

|

|

REPUBLIC OF CAMEROON

***************

Peace - Work - Fatherland

***************

THE UNIVERSITY OF DOUALA

****************

FACULTY OF LETTERS

AND SOCIAL SCIENCES

****************

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

|

ECOLE DOCTORALE « PHILOSOPHIE, SCIENCES

HUMAINES ET SCIENCES SOCIALES »

UNITE DE FORMATION DOCTORALE DE GEOGRAPHIE,

AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT

LABORATOIRE DE RECHERCHE: AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

DURABLE

PRESSION ET DYNAMIQUE DE L'ESPACE COTIER

A MANGROVE DE YOUPWE

(DOUALA)

Mémoire de DEA (Master II) en Géographie

Master Dissertation in Geography

Spécialité: HOMME

ET MILIEU

MAN AND MILIEU

Présentée par

MOUTILA BENI LUC

Sous la supervision de :

Sous la direction de :

|

René Joly ASSAKO ASSAK O

Professeur des universités

|

|

Joseph Pascal MBAHA

Chargé de Cours

|

Année académique 2010-2011

Table de

matières

DEDICACE.......................................................................................i

REMERCIEMENTS.............................................................................ii

ABREVIATIONS........................................................................................iii

LISTE DES

TABLEAUX.......................................................................iv

LISTE DES

FIGURES........................................................................v-vi

LISTE DES

CARTES............................................................................vi

LISTE DES PHOTOS ET DES PLANCHES

PHOTOGRAPHIQUES..................vii

RESUME .......................................................................................viii

ABSTRACT......................................................................................ix

INTRODUCTION

GENERALE.........................................................1-20

I - Cadre de

l'étude :..............................................................................2

II- Etat de la question ou revue de la

littérature :.............................................5

III-Problématique :................................................................................9

IV-Question de

départ :...........................................................................9

V- Objectifs de la

recherche :..................................................................10

V.1-Objectif

principal :.........................................................................10

V.2- Objectifs

spécifiques :.....................................................................10

VI-

Hypothèses :.................................................................................10

VI.1-Hypothèse

principal :.....................................................................10

VI.2-Hypothèses

secondaires :.................................................................11

VII- Cadre

conceptuel :.........................................................................11

VII-

Méthodologie :..............................................................................14

- Lectures et recherche

documentaire :................................................ .15

-Echantillon et mode d'acquisition de

données :......................................15

- Mode de

traitement :.....................................................................17

IX- plan du

mémoire :...........................................................................19

Chapitre I : Historique et modalités

d'installation de la population à

Youpwe. ...21

I - Présentation de Youpwe avant son peuplement

massif. ...21

I.1- Youpwe : Un petit campement de pêcheurs

Douala. ...22

I.2- Youpwe : Un refuge des déguerpis du lieu dit

« petit village »

(actuelle base navale). ...22

II- Les facteurs d'installation massive de la population

à Youpwe. ...23

II.1-L'explosion démographique

de la ville de Douala. ...23

II.2- Spécificité du régime de

l'appropriation foncière et

modalités d'installation des populations

à Youpwe. ...24

II.3- La réglementation foncière mise à

rude épreuve à Youpwe ...25

III - Le quartier Youpwe de 1990 à nos jours ...26

III.1- Formation du grand quartier. ...26

III.2- La composition ethnique du quartier. ...27

Conclusion.................................................................29

Chapitre II : Ressources, logiques des acteurs et

mise en valeur de l'espace à

mangrove de

Youpwe ......................................................30

I - La mangrove : une source de biodiversité

inimaginable .....................30

I.1- La richesse et la diversité floristique de la

mangrove. ...30

I.2- La faune et les espèces halieutiques

associées à la mangrove. ...35

II - logique des acteurs et perceptions de

l'espace à mangrove

par les populations de

Youpwe................................................37

II.1- Identification des acteurs ...37

II.2- perceptions et logiques des

acteurs ...................................43

III- Contraintes du milieu physique et mise en valeur de

l'espace à

mangrove à

Youpwe......................................................46

III.1- Ingéniosité et adaptation des

populations dans un milieu

Contraignant..............................................................46

III.2-Les grandes phases de la régression de la

mangrove

à

Youpwe......................................................................48

III.3-Les formes d'occupation du sol à Youpwe. ...55

Conclusion.......................................................................................57

Chapitre III : Formes d'exploitation de la mangrove

et usages de l'espace

marin et côtier de

Youpwe.................................................58

I - Les formes d'exploitation des ressources ligneuses

à Youpwe..............58

I.1-La coupe systématique des arbres ou la coupe

rase..................58

II.2- La coupe partielle des arbres ou coupe de

jardinage. ...59

II - Les différents usages de la mangrove à

Youpwe. ...60

II.1- Les usages domestiques et commerciaux de la

mangrove à

Youpwe...........................................................60

II.2- Les usages artisanaux de la mangrove à Youpwe.

...64

II.3- Les usages pharmacologiques de la mangrove. ...65

III - L'exploitation d'autres ressources de l'espace marin et

côtier à

Youpwe ..................................................................66

III.1- L'extraction du sable et du gravier à Youpwe.

..66

III.2- La pêche artisanale dans les zones de mangrove

à Youpwe. ...71

Conclusion................................................................73

Chapitre IV : Répercussions de l'occupation

anarchique de l'espace à

mangrove de

Youpwe.........................................................74

I - Menaces sur la diversité biologique à

Youpwe.............................74

I.1- La régression du couvert végétal

et la disparition des espèces

végétales à Youpwe.

...74

I.2- Raréfaction et disparition de la faune et des

ressources

halieutiques à

Youpwe.........................................................77

II - Les contraintes sociales et économiques de

l'occupation humaine de l'espace à

mangrove....................................................................80

II.1-Les contraintes liées au déficit

d'approvisionnement

en

poisson........................................................................80

II.2- Les problèmes sanitaires liés à

l'installation précaire des

populations à Youpwe. ...83

III - Les contraintes morpho - pédologiques

et hydrologiques

à Youpwe

............................................................85

III.1- Bref aperçu de la nature du

sol à Youpwe.............................85

III.2- Vulnérabilité du sol

face à l'eau atmosphérique, dégradation

des voies de dessertes et

problèmes de transport à Youpwe......85

III.3- Dynamique fluviale et

problèmes d'inondation à Youpwe.......88

Chapitre V : Projections démographique et

spatiale à Youpwe et analyse

des actions de conservation

et de protection de la mangrove

à

Youpwe......................................................................93

I - Les initiatives actuelles de conservation et de protection

de la mangrove au Cameroun par la

FAO.......................................93

I.1- Les objectifs du projet de la

FAO.......................................93

I.2- Actions et résultats du projet de la FAO sur la

gestion

Participative et la conservation de la biodiversité

des mangroves...94

II - Projections et perspectives démographiques et

spatiales à Youpwe......95

II.1- Projections démographiques du quartier

Youpwe..................95

II.2- Projection de la croissance spatiale du quartier

youpwe.........102

III - Perspective d'une gestion rationnelle de la mangrove

à Youpwe........104

III.1- Renforcer le respect de la réglementation

foncière .104

III.2- De l'élaboration d'une législation

expresse relative à la

protection de la mangrove .104

III.3- Mise en place d'un système d'exploitation

adapté

des ressources marines et

côtières..................................106

Conclusion......................................................................................107

Conclusion générale .108

Références

bibliographiques...............................................................111

Annexes.........................................................................................117

DEDICACE

A

- Ma mère Kouwe Siphora à qui

je dois la vie et mon intégration dans la

société ;

- Ma soeur Boundil Emma Joséphine pour

son soutien indéfectible, son affection, et pour les efforts et

sacrifices consentis pour la réussite de ce travail ;

- Mes frères BILLY et Jacquard pour

leur amour pour moi ;

- Monsieur Jean NKOD NKOD

pour tous les efforts consentis ;

REMERCIEMENTS

Mes remerciements vont à toutes les personnes qui,

à des degrés divers ont contribué à la

réalisation de ce travail.

Nous pensons tout d'abord à notre Directeur de

mémoire le Docteur MBAHA Joseph Pascal qui, ayant consenti de diriger ce

travail de recherche, a suivi avec bienveillance et une attention

particulière l'évolution de celui-ci. Ses conseils et ses soins

permanents nous ont permis de ne jamais sombrer dans le

découragement.

Que le Docteur NGOUFO Roger trouve ici le fruit de ses

conseils et motivations, lui qui a pris la responsabilité d'initier nos

premiers et hésitants pas dans cette tortueuse mais ô combien

passionnante voie que constitue la recherche.

Nous pensons également à tous nos enseignants de

l'université de Douala, particulièrement à la vice doyenne

Mme NGO BALEPA AURORE, elle qui, malgré les difficultés et les

pressions diverses n'a ménagé aucun effort afin que des

enseignements de qualités nous soient dispensés dans de bonnes

conditions. Que les professeurs Paul TCHAWA, Joseph Gabriel ELONG et

le Docteur FOGWE ZEPHANIA trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude

pour leur disponibilité sans faille et surtout pour la qualité

des enseignements dont ils ont bien voulu nous dispenser.

Nous disons aussi merci à monsieur DZALLA NGANGUE qui a

orienté ce travail de recherche et a oeuvré sans relâche

pour l'aboutissement de celui-ci. Ses multiples conseils, ses remarques ont

été d'une grande importance dans la réussite du

présent travail de recherche. Nous exprimons notre gratitude à

Monsieur Antoine NSEGBE pour la formation gratuite en CAO qu'il a bien voulu

nous offrir.

Nous avons une dette de reconnaissance envers sa

Majesté Sosso, chef du quartier Youpwe, qui a consenti de mettre

à notre portée les informations relatives à la

création et à l'évolution du quartier. Cette

reconnaissance va aussi à l'endroit des exploitants de sable à

Youpwe , notamment à « vieux coq » qui s'est

ouvert à nous à coeur joie pour nous relater les joies et les

peines liées au métier de « sableur »

.

Comment ne pas penser à nos camarades de

promotion : Vamon NEBA, Edwin, ATOH, casimir, Boniface avec lesquels nous

aurons collaboré dans le cadre de ce travail. Qu'ils trouvent à

travers ces lignes, la matérialisation de ma profonde gratitude.

A tous ceux qui nous ont apporté de l'aide tant morale

que matérielle pour la réalisation de ce travail, nous adressons

notre profonde gratitude.

ABREVIATIONS

CCF : Centre culturel français

Diag. : Diagramme

Fig. : Figure

FLSH : Faculté de lettres et

sciences humaines

INC : Institut national de

cartographie

IRD : Institut de recherche et de

développement

ISH : Institut des sciences humaines

MAETUR : Mission d'aménagement et

d'équipement des terrains urbains et Ruraux

ONPC : Office national des ports du

Cameroun

PSFE : Programme sectoriel forêt

environnement

RGPH : Recensement général

de la population et de l'habitat

SIC : Société

immobilière du Cameroun

SCET- international :

Société centrale pour l'équipement du

territoire- international

SDAU : Schéma directeur

d'aménagement et d'urbanisme

SEDES : Société

d'étude pour le développement économique et social

SMUH : Secrétariat des missions

d'urbanisme et d'habitat

Univ. : Université

LISTE DES TABLEAUX

Pages

Tableau n°1 : Evolution de la

population à Douala, densité et

Consommation annuelle moyenne en

terrains.............................................................24

Tableau n°2 : Effectifs et

pourcentage des ethnies représentées à

Youpwe...........27

Tableau n°3 : Répartition de

la flore de mangrove de l'estuaire du Cameroun......34

Tableau n°4 : Les espèces

fauniques de la mangrove.....................................36

Tableau n°5 : Familles et

espèces de poissons capturés à Youpwe

.....................37

Tableau n° 6 : Profil des acteurs

impliqués dans la gestion des ressources

A

Youpwe........................................................................39

Tableau n°7 : Typologie et logiques

d'acteurs à Youpwe.................................41

Tableau n°8 : types et

qualité de la structure immobilière à

Youpwe...................48

Tableau n°9 : Evolution de la

population, densité et consommation

annuelle moyenne en terrain à

Youpwe................................................54

Tableau n°10: Nature de combustible et

effectif de la population utilisant le

bois de mangrove à

Youpwe............................................................61

Tableau n°11 : Groupes ethniques

impliqués dans la vente du bois à Youpwe........63

Tableau n°12 : Production du sable

à Youpwe.............................................69

Tableau n°13 : Quantité de

camions de sable vendu et valeur monétaire

mensuelle par carrière à

Youpwe...................................................70

Tableau n°14 : Pêche

artisanale : Evolution des captures en

tonnes.................. .72

Tableau n°15 : Espèces

fauniques en voie de disparition à Youpwe.........................78

Tableau n°16 : Espèces de

poissons en voie de disparition dans les eaux autour

de

Youpwe................................................................................................................79

Tableau n°17: Evolution des prix de

quelques espèces de poisson à Youpwe.........81

Tableau n°18: Fréquence des

pathologies à Youpwe .....................................83

Tableau n° 19: Identification des

impacts liés à l'exploitation et à l'utilisation

de l'espace à mangrove à

Youpwe.............................................92

Tableau n° 20 :

Projection de la population de Youpwe à

l'échéance 2050

(en nombre

d'habitants)......................................................98

Tableau n° 21 : Calcul des

variances et des covariances................................100

Liste des figures

Fig. n°1 : Evolution de la

population à Douala de 1970 à 2000.......................23

Fig. n°2:Composition ethnique à

Youpwe..................................................27

Fig.

n°3 : Transect de la

végétation à Youpwe ........

....................................32

Fig.4 : Couverture aérienne de

Douala et de l'espace à mangrove de Youpwe,

mission 66-67 NB 32 VIR

..................................................................50

Fig.5 : Zone aéroportuaire et

Youpwe : Couverture aérienne de 2003.................52

Fig. n°6: Diminution progressive du

couvert végétal à Youpwe au

profit de

l'habitat.....................................................................54

FIG. n°7 : Les usages de la

mangrove.......................................................60

Fig. n°8 : Nature du combustible et

proportion de consommateurs

à

Youpwe..............................................................................61

Fig. n°9: Evolution des ventes

mensuelles de sable par carrière à Youpwe..............70

Fig. n°10 : Evolution des captures

en tonnes à Youpwe..................................72

Fig. n°11 : Fréquence de

pathologies à Youpwe............................................85

Fig. n°12: Relief du bassin et profil en

long du Wouri....................................90

Fig. n°13 : Evolution de la

projection de la population à Youpwe à

l'échéance

2050..................................................................................98

Fig. n° 14: Nuage de point mettant en

relation l'augmentation de la population et

l'évolution de l'occupation de

l'espace à Youpw...........................102

Liste des cartes

Carte n°1 : Localisation de la zone

d'étude : L'espace à mangrove de Youpwe ...4

Carte n°2 : Ville de Douala et

Youpwe en 1967...........................................51

Carte n°3 : Evolution de

l'occupation de l'espace à mangrove de Youpwe

de 1978 à nos

jour..................................................................53

Carte n°4 : Projection de

l'occupation spatiale à Youpwe.............................103

Liste des photos et des planches

photographiques

Photo n°1 : Vue partielle de la

forêt de mangrove le long d'un chenal à Youpwe....32

Photon°2 : Occupants affichant leur

titre de propriété à Youpwe.......................42

Photo n°3 : Installations

industrielle et hôtelière à

Youpwe..............................42

Planche n°1 : Dépôts

de vente du bois de mangrove à Douala à Youpwe..............64

Planche n°2 : Exploitation du sable

à Youpwe.............................................68

Planche n°3 : Recherche du bois

d'énergie, défrichement et urbanisation :

Causes de la disparition des

espèces.........................................................77

Planche n° 4 : Contraintes hydro

pédologiques et aménagements subséquents

à

Youpwe :.......................................................................................88

RESUME

Situé du 4° 00 au 4° 8'N et entre le

9°30 au 9°49'E, Douala, capitale économique du Cameroun

connait depuis quatre décennies une pression démographique sans

précédent. A l'instar des autres villes des pays en

développement, la construction des équipements sociaux n'y suit

pas le rythme de la croissance démographique. Depuis 1990 la faim

foncière à Douala et à la crise économique qui a

frappé de plein fouet le Cameroun ont favorisé l'occupation de

l'espace à mangrove de Youpwe, considéré jadis comme un

campement de pêcheurs. Le développement de l'habitat, la pratique

des activités comme le prélèvement du bois de feu,

l'extraction du sable, s'illustrent comme des facteurs majeurs de la

régression de la mangrove à YOUPWE. La pression sociale qui se

manifeste par des pratiques et les modes de pensés de nombreux acteurs

aux logiques divergentes contribue de manière significative à la

transformation de l'espace à mangrove. L'analyse des photos

aériennes, a permis de relever différentes phases de

régression de la mangrove à Youpwe depuis 1978. La pression sans

cesse croissante sur les ressources se traduisant par la diminution et la

disparition de nombreuses espèces floristiques, halieutiques et

fauniques a généré des dysfonctionnements de

l'écosystème de mangrove causant ainsi des répercussions

hydro-morphologique et socio-économique à Youpwe. Des projections

démographiques et spatiales indiquent que la mangrove de Youpwe, en

dépit des projets de conservation et de protection pourrait être

soumise davantage à une pression anthropique intense dans les trois

prochaines décennies.

ABSTRACT

Situated between latitude 4° 00 to 4° 8 N and

longitude 9° 30 to 9° 49 E, Douala the economic capital of Cameroun

has since four decades witness an unprecedented demographic pressure. Like

other towns of the developing countries, the construction of social facilities

does not follow the demographic increase. Since 1990, the need of land for

settlement and the economic crisis that stroke our country have favored the

invasion and occupation of the Youpwe mangrove, considered for a long time as

camp for fishermen. The development of habitat, the carry out of activities

like fuel wood exploitation and sand extraction, stands to be the majors'

factors for mangrove regression in Youpwe. The social pressure that is been

manifested by practice and thought of actors with divergent logics, has

contributed in a significant manner to the transformation of mangrove space.

The analysis of aerial photographs permitted to identify the different phases

of regression of the Youpwe mangrove since 1978. The unceasing increased

pressure on the resources at Youpwe been manifested by the reduction and

extinction of numerous flora, halieutic and fauna species has generated

malfunctioning of mangrove ecosystem causing hydro-morphologic and socio -

economic repercussions. Demographic and spatial projections show that the

Youpwe mangrove, despite many projects of conservation and protection undertook

should be more subjected to future intense human pressure in the next three

decades.

INTRODUCTION

GENERALE

Les zones humides notamment les

espaces côtiers recouverts de mangrove ont fait l'objet d'une attention

particulière de la part de la communauté internationale au cours

des quatre dernières décennies. Depuis la signature de la

convention de RAMSAR sur les zones humides (1971) et la Conférence

Mondiale sur l'Environnement de Rio (1992), de nombreuses actions sont

menées en faveur des écosystèmes marins et côtiers

dont l'on redécouvre l'importance écologique et des valeurs

multiples. C'est en effet dans l'optique de valoriser les ressources des

écosystèmes forestiers et de protéger mieux que par le

passé l'environnement dans son ensemble que le Cameroun s'est

doté d'une nouvelle loi forestière en 1994 et d'un Plan National

de Gestion de l'environnement en février 1996. Malgré toutes ces

mesures politiques et administratives, les écosystèmes marins et

côtiers, notamment les littoraux à mangrove, zone humide par

excellence, demeurent soumis aux multiples pressions qui modifient et

façonnent considérablement le faciès de l'ensemble de ce

milieu tout en y induisant des perturbations, mieux des risques

écologiques et des catastrophes naturelles à l'instar de

l'érosion côtière et des inondations. Paradoxalement, et

pour reprendre les termes de la conférence mondiale de l'environnement

de Rio (1992), les politiques de gestion de la mangrove se doivent de

préserver tout à la fois l'environnement et le bien-être

des populations qui dépendent de ces milieux pour leur subsistance. Le

présent mémoire intitulé : Pression sociale et

dynamique de l'espace côtier à Youpwe (Douala) s'inscrit

dans la perspective générale de la gestion des ressources

naturelles côtières, notamment la mangrove qui fait face à

une pression sociale sans cesse croissante ; Autrement dit, à un

prélèvement accru et une surexploitation. Cette pression sociale

se manifeste aussi par la montée de plus en plus perceptible des

aspirations, et des exigences de nombreux acteurs (groupes, individus,

associations, ONG, écologistes, organismes, municipalité....),

qui s'emploient et se déploient dans l'espace à mangrove et qui

laissent apparaître au grand jour des intérêts

opposés. D'où de nombreuses logiques d'acteurs. Cela dit, les

travaux disponibles sur la mangrove dans leur majorité portent sur la

cartographie, la morphologie, la physiologie et la taxonomie de cette formation

végétale.

Le présent travail sur la pression sociale et

la dynamique de l'espace côtier à Youpwe a pour idéal

d'amener les élites ainsi que les populations locales à repenser

leurs perceptions vis-à-vis de la mangrove en proie à une

importante dégradation à Youpwe. L'exploitation de

l'écosystème de mangrove par les hommes, pose à court et

à moyen terme des problèmes de son équilibre. Une

étude des causes, des logiques et des conséquences de cette

exploitation ainsi qu'un monitoring de cet écosystème très

proche géographiquement de l'espace urbain sont indispensables pour sa

sauvegarde et son maintien.

I - Cadre de

l'étude

L'espace côtier de Youpwe appartient au grand bassin

hydrographique du Wouri qui est situé entre le 4°00' et le

4°8' latitude N, puis du 9° au 9°49' longitude Est. Le grand

bassin du Wouri qui couvre une superficie de 11 700 km² (J. Olivry,

1979)1(*) est drainé

pour l'essentiel par le fleuve Wouri (250 km) qui porte le nom Nkam dans son

cours supérieur. Sur le plan administratif, notre zone d'étude

(le quartier Youpwe) fait partie intégrante de la province du Littoral,

du département du Wouri et de l'arrondissement de Douala

IIème dont le chef lieu est New-Bell. L'espace côtier

de Youpwe est délimité au Sud par la crique Docteur, où se

développe une importante activité d'embarquement et de

débarquement des produits de la mer. Au Nord, Youpwe est

délimité par les quartiers Bonapriso et Bonadouma II. A l'ouest

le quartier est assiégé par les eaux du Wouri et à l'est

se trouvent l'aéroport international de Douala et le Bois de Singes. Ce

bout de territoire de forme triangulaire couvre une superficie d'environ 130 ha

et a une population estimée à 3 000 habitants. La

conquête des terres dans cette zone marécageuse située au

sud -ouest de la ville suit toujours son cours et se fait au prix de longs et

périlleux travaux de remblaiement.

Le climat de la région est équatorial de

type camerounien caractérisé par deux saisons comme en climat

tropical avec pour différence qu'ici c'est la saison pluvieuse qui

devient très longue et peut dans certaines localités absorber

totalement la courte saison sèche qui est réduite à trois

mois au maximum (J. Olivry, op. Cit.).

Le substratum de l'espace côtier de Youpwe et du

bassin de Douala en général en aval de Yabassi est

constitué par une série sédimentaire côtière

du crétacé inférieur au mio-pliocène en passant

par l'éocène (J. Olivry, op. Cit.). Les sols de la

région de Douala en générale sont des sols hydromorphes

.Toutefois on y trouve des sols de mangroves et des sols continentaux. L'espace

côtier de Youpwe est l'une des zones de la ville de Douala qui

s'illustre par l'existence des sols de mangrove. Trois grandes

catégories de sols avec toute une gamme de sols de transition ont

été répertoriées dans les zones à mangrove.

Ainsi on distingue :

- Les sols sableux plus ou moins humifères à

niveau des plus hautes marées.

- Les slikkes avec vase argileuse un peu sableux dans la

tranche bathymétrique intertidale.

-La tourbe ou argiles plus ou moins humifères au

niveau des hautes mers.

Quant à la pente, elle est quasi nulle car le

site est par excellence une zone de plaine côtière.

La pluviosité est régulière et

forte (4000 mm/an à Douala). Les températures sont constantes et

relativement élevées, avec une moyenne annuelle de 26,6°C.

L'amplitude thermique est 3,3°C et l'humidité est très forte

et se situe à 71,3%. La végétation dominante de l'espace

marin et côtier de Youpwe est la forêt de mangrove ou de

palétuviers communément appelée en langue Duala

« matanda ». En somme, le quartier Youpwe est un espace

assiégé par un vaste plan d'eau : Les eaux du Wouri. Youpwe

fait office de port de pêche artisanale. C'est à juste titre qu'on

y trouve le poste de pêche et la Mission de développement de la

pêche artisanale et maritime (MIDEPECAM). Youpwe est aussi le lieu de

départ et d'arrivée des passagers des localités

insulaires autour de Douala et souvent des pays comme le Nigeria, la

Guinée équatoriale. Le quartier Youpwe est surtout

célèbre pour son marché de poisson dont le rayonnement va

au- delà de la région du Littoral.

Carte n°1 :

Localisation de la zone d'étude: L'espace côtier de

Youpwe

II - ETAT DE LA QUESTION OU REVUE DE LA LITTERATURE

Les écosystèmes littoraux sont si divers et

variés à travers le monde (récifs coralliens, marais

maritimes, mangroves...). Leur importance économique et

écologique, ont suscité la curiosité de nombreux

chercheurs qui leur ont consacré pas mal de places dans de nombreuses

publications scientifiques. Ainsi, la littérature sur les

écosystèmes marins et côtiers est très abondante et

remonte surtout depuis la nuit des temps. A titre d'illustration, les

études sur la mangrove datent depuis le IVème

siècle AV J.C. (Rollet, 1981) cité par

Marie-Christine-Cornier-Salem (1994), in Dynamique et usages de la mangrove

dans les pays des Rivières au Sud (du Sénégal et

à la Sierra Léone). Rollet écrit

à cet effet que « la première note sur la mangrove

remonte à 305 AV J.C. » Dans sa bibliographie sur la mangrove

réalisée en 1981, Rollet mentionne deux références

au IIème siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit

notamment des travaux de Pline L'ancien puis de Strabon (58 AV J.C. - 23 AP

J.C.).

Aussi, Rollet relève une référence

relative aux mangroves au XIIIème siècle à

savoir IBN El Beithar ; puis une pour chacune des années :

1526, 1535, 1552, 1558, 1587 et enfin, deux pour 1595. Aux

XVIIème et XVIIIème siècle, la

production de documents se limite respectivement à 28 et 55

références suggère-t-il.

Entre 1801 et 1950, la production scientifique explose

littéralement avec 3197 références. Depuis lors les

travaux sur la mangrove sont axés sur la morphologie, la physiologie et

la taxonomie de cette formation végétale. En effet, les

chercheurs s'intéressaient surtout aux ressources naturelles les plus

précieuses que regorge la mangrove. Notons à titre d'exemple le

tanin tiré de l'écorce du palétuvier ainsi que les

produits utilisés en pharmacopée.

Mais dès les années 1970, les zones à

mangroves ont fait l'objet de nombreuses études pédologiques. Ces

études pédologiques et géologiques des zones à

mangrove ont été notoires en Afrique de l'ouest notamment au

Sénégal avec les travaux de Marius L. et de Vielleton J.

Dès cette période, de nombreux botanistes

de par le monde ont également consacré de nombreuses

études à cette formation végétale. C'est ainsi

qu'en 1974Rollet B., conservateur des eaux et forêts d'outre mer,

publie : Introduction à l'étude des mangroves

du Mexique, photo - interprétation, types de forêts. Le but

de cette étude était de comparer les émulsions

panchromatiques et fausse couleur dans la photo - interprétation des

lagunes orientale et occidentale de l'Etat d'Oaxaca et dans la lagune de la

Joya (Etat de Chiapas), et de montrer comment les émulsions de fausse

couleur peuvent compléter l'interprétation de la photographie

aérienne panchromatique dans le cas des mangroves. L'auteur a

mentionné que l'introduction de la fausse couleur et plus

généralement toutes les ressources de la

télédétection élargissent considérablement

les possibilités du panchromatique pour la reconnaissance des

espèces des mangroves.

Toujours dans le même sillage de l'imagerie, Pedro

Ramirez Garcia, Jorge Lopez Blanco, et Daniel Ocaña de l'institut de

biologie de Mexico publient en 1999: Mangrove vegetation assessment in the

river mouth, Mexico, by means of supervised classification using landsat TM

imagery. Cette étude a porté sur

l'évaluation de la mangrove de l'Etat de Nayarit à l'ouest

du Mexique de 1970 à 1993.

Le but de cette étude était de décrire

la composition et la structure de la mangrove de la zone d'étude,

d'évaluer le niveau et l'amplitude de la déforestation ainsi

que la distribution des espèces de mangrove, cela par le moyen d'une

analyse rétrospective de la couverture végétale à

travers les photographies aériennes et les images landsat TM.

Aussi, Vania Pasqualini, Jacques Iltis et al. ont commis

un article relatif à la mangrove en Octobre 1999, dans la revue

Hydrobiologia, volume 413, intitulé :

Mangrove mapping in north - western Madagascar using Spot-xs and SIR-C

radar data. Dans cet article, les auteurs soulignent l'impact

environnemental dû à l'aquaculture dans la région

côtière de Mahajamba au nord - ouest de Madagascar. A cet effet,

une cartographie complète de la région a été

réalisée grâce aux images spot-xs qui ont permis de

définir les tendances éco- dynamiques de la mangrove

dans cette région depuis le développement desdites

activités aquacoles.

Par ailleurs, dans la revue Landscape and urban

planning, volume 43, du 25 janvier 1999, John Michael

Pkovacs, fait publier : Assessing mangrove use at local scale.

Dans l'étude qu'il a conduite dans six villages de l'Etat du Nayarit

au Mexique, l'auteur évalue les usages locaux de la forêt de

mangrove. Il mentionne que laguncularia racemosa est l'espèce

la plus utilisée dans cette région du Mexique notamment dans la

construction des cabanes. Par contre, souligne-t-il rhizophora mangle

est fréquemment employé comme une source de

médicament et de tannin.

Pour ce qui est de la mangrove camerounaise, et celle de

l'estuaire du Wouri en particulier, elle a fait l'objet des

préoccupations scientifiques des explorateurs allemands, des botanistes

et naturalistes occidentaux à l'instar de R. Letouzey qui évoque

cette formation végétale particulière dans son important

ouvrage intitulé étude phytogéographique du Cameroun,

1968. R. Letouzey explique à la page 239 de son ouvrage que les

allemands ont évoqués le terme ``mangrove'' dans leurs

écrits au début du XIXème, écrits

destinés à la recherche pétrolifère dans la zone

littorale. Letouzey précise qu'en dehors de quelques détails

succincts de F. Hutter (1906), seules existent semble t-il, les notes de F.

Jentsch et M. Büsgen (1909) qui mentionnent rhizophora mangle, et

une variété de cette espèce. Letouzey mentionne

également dans son ouvrage les travaux d'A. Engler (1910) et P.

Preuss.

En 1928 écrit Letouzey, L. Hedin étudie

l'exploitation des palétuviers dans la baie de Manoka en signalant

l'existence de trois palétuviers. Dans la même perspective, TH.

Monod (1929) classe la mangrove parmi les associations « hydrophiles,

pélophiles » et distingue la mangrove externe et la mangrove

interne. P. Foury (1934) a abondé dans le même sens que TH.

Monod.

Letouzey R. poursuit que H. Walter et M. Steiner (1936)

à l'occasion d'une importante étude sur la mangrove de la

côte orientale d'Afrique, donnèrent quelques indications sommaires

sur la mangrove de Douala observée par eux en 1935.

C'est dire, au regard de ce qui précède que la

recherche sur la mangrove n'est pas une préoccupation scientifique

nouvelle, ce d'autant plus que le premier ouvrage sur la mangrove date de 305

Av. J.C. (Cormier, op. cit.) p.11.

En revanche pour ce qui concerne les travaux relatifs à

la dynamique de l'espace, Emmanuel Ondo Assoumou, dans sa

thèse intitulée : Dynamiques des paysages

végétaux du littoral centre-ouest du Gabon autour de

Port-Gentil : Approche spatiale et analyse des données de

terrain, thèse présentée et soutenue publiquement le

10 novembre 2006, à l'université de Montpellier, l'auteur a

centré sa recherche sur les variations spatio-temporelles des paysages

végétaux et morphodynamiques du trait de côte de la

région de Port-Gentil. L'objectif de la recherche était

d'inventorier et de caractériser les paysages

végétaux ; de suivre l'évolution des formations

végétales côtière et du trait de côte de la

région de Port -Gentil.

Dans le même registre, Ansem KHESSAIRI dans son

mémoire intitulé Dynamique urbaine, mutation agricole et

évolution des espaces périurbains de la ville de Menzel

Bouzelfa, l'auteur pose le problème de la dynamique urbaine et la

mutation des espaces périurbains dans une petite ville de la presqu`ile

du Cap Bon en Tunisie : Menzel Bouzelfa. En effet, dans son travail de

recherche, l'auteur souligne que le processus d'étalement urbain se

manifeste par une augmentation rapide et non maitrisée des surfaces

artificialisées aux dépens des espaces agricoles et naturels.

Selon lui, les constructions pavillonnaires, l'implantation d'infrastructures,

ou le développement de zones d'activités économiques

soumettent le foncier agricole à une pression et à un mitage de

l'espace agricole. Aussi estime -t- il que cette croissance urbaine entraine

la révocation progressive des caractéristiques de la vie rurale

et l'apparition du phénomène de la périurbanisation.

Toujours dans la perspective de la dynamique, Aminata

Diop, dans son mémoire de DEA soutenu à

l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et intitulé :

Dynamique du sol dans les niayes de la région de Dakar de 1954

à 2003 : Exemples de la grande niaye de pekine et de la niaye de

Yembeul, l'auteur présente les

paysages de niayes (les dunes) comme impropres à l'habitat. Ensuite, il

identifie et analyse les facteurs de mutations et de modifications des niayes

dans la région de Dakar. Parmi ces facteurs il évoque les

facteurs naturels (sécheresse), les facteurs socio - économiques

et les facteurs politiques et administratifs notamment l'adoption de divers

Plans Directeurs de l'Urbanisme au Sénégal. Grâce à

une approche diachronique et à une cartographie précise, l'auteur

a mis en exergue les mutations intervenues dans les niayes sous l'effet de la

poussée urbaine. Aussi a- t- il identifié les problèmes

environnementaux qui découlent de cette reconversion des niayes de

Dakar.

En dehors de l'oeuvre accomplie antérieurement par

divers chercheurs, explorateurs, phytogéographes au sujet de la mangrove

et de la dynamique des paysages en générale dans le monde, notre

travail d'une manière précise va porter sur la gestion des

ressources naturelles dans un territoire non approprié par les

populations qui y habitent, sur les mutations spatiales, morphologiques, et

socio - économiques intervenues au cours des quatre dernières

décennies dans l'espace côtier de Youpwe et enfin sur les

perspectives d'une gestion durable de cet écosystème très

proche géographiquement des populations périurbaines aux revenus

modestes.

III - PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE

La croissance démographique sans

précédent dans la ville de Douala à partir des

années 1980 a favorisé une occupation et une installation

significative des populations dans l'espace à mangrove, occupation qui

est responsable de plusieurs formes de dégradations à Youpwe.

Notre thème de recherche pose le problème de la dynamique des

paysages et de la gestion des ressources naturelles suite à une

colonisation et à une exploitation anarchique de l'espace côtier.

Aussi soulève-t-il le problème de la difficulté de la

gestion des ressources naturelles dans un territoire dit éclaté

c'est- à- dire un espace non approprié idéologiquement

par les populations qui y habitent.

En effet Comment la mise en valeur de l'espace

à mangrove de Youpwe, commencé timidement il y a quatre

décennies s'est -t- elle accélérée à partir

des années 1990 au point de poser des problèmes de

dégradation de ressources, de déséquilibres, et de

nombreuses contraintes aux habitants ?

IV- QUESTIONS SECONDAIRES

Cinq (05) questions subsidiaires se dégagent de la

question de recherche principale formulée

précédemment.

1-Quels ont été les modes d'acquisition des

lots ou des propriétés à Youpwe lors des toutes

premières installations ? Qu'en est-il de nos jours ?

2-Quelles sont les logiques des acteurs impliqués dans

la gestion et la mise en valeur des différentes ressources de l'espace

marin et côtier de Youpwe ?

3- Quels sont les facteurs responsables de la

dégradation de l'espace marin et côtier de Youpwe? Quelles sont

les formes d'exploitation de l'espace à mangrove de Youpwe ?

4- Quelles sont les répercussions de l'occupation

anarchique de l'espace à mangrove à Youpwe ?

5 - Quelles seront les implications d'une augmentation

vertigineuse probable de la population de Youpwe sur les efforts de

conservation et de protection de la mangrove d'ici à 2050?

V - OBJECTIFS DE LA

RECHERCHE

Dans le cadre de notre recherche sur la Pression sociale

et la dynamique de l'espace côtier de Youpwe, nous retenons un

objectif principal et cinq (05) objectifs spécifiques.

V. 1- OBJECTIF PRINCIPAL

Notre objectif principal est de montrer que du fait

des représentations que les populations développent et

entretiennent autour de l'espace à mangrove de Youpwe, celui-ci fait

l'objet d'une occupation abusive et anarchique, et par conséquent est

voué depuis quatre décennies à une dynamique

irréversible qui a pour corollaire la dégradation de nombreuses

ressources naturelles au rang desquelles la mangrove et les ressources

halieutiques dont dépendent depuis fort longtemps des populations de

Douala et de ses environs.

V.2- OBJECTIFS SPECIFIQUES

Les objectifs spécifiques de notre travail de

recherche consistent entre autres à :

1- Présenter l'historique et les modalités de

l'occupation massive de l'espace à mangrove de Youpwe

considéré comme un secteur marginal de la ville de Douala.

2- Présenter les différentes ressources de la

mangrove et mettre en évidence les enjeux socio - politiques autour de

l'espace à mangrove et de sa mise en valeur à Youpwe.

3- Déterminer les facteurs responsables de la

dégradation de l'espace côtier et décrire puis expliquer

les modes et les formes d'exploitation de la mangrove à Youpwe.

4- Evaluer les contraintes hydro - morphologiques, sociales

et économiques induites

par l'occupation anarchique de l'espace côtier

à Youpwe par les populations.

5- Faire une analyse prospective de l'incidence de la

croissance démographique et spatiale à Youpwe sur les initiatives

de protection et de conservation de la mangrove à Youpwe.

VI - HYPOTHESES DE LA RECHERCHE

VI.1- HYPOTHESE PRINCIPALE

Nous supposons que l'exploitation de nombreuses

ressources de l'espace côtier à Youpwe (terre, mangrove, sable,

poisson ...) et la dynamique spatiale qui y en découle sont la

résultante d'une pression sociale orchestrée par les actions

d'une multitude d'acteurs aux intérêts et logiques

contradictoires.

VI.2- HYPOTHESES SECONDAIRES

Dans le cadre de ce travail de recherche sur la pression

sociale et la dynamique de l'espace côtier à Youpwe nous

établissons (05) cinq hypothèses secondaires à

vérifier:

1- L'installation massive des populations dans la

localité de Youpwe dès la fin des années 1980 est

consécutive à une croissance accélérée de la

population dans la ville de Douala mais aussi à la faim foncière

qui en a résulté.

2-La richesse et la diversité des ressources de

l'espace marin et côtier de Douala et particulièrement du

géosystème de Youpwe suscite depuis quatre décennies la

hantise d'une multitude d'acteurs aux logiques diverses en vue de sa mise

valeur et de son exploitation.

3- Les activités anthropiques telles que la

pêche, l'extension spontanée de l'habitat, les besoins en

combustibles (bois), l'extraction du sable, les activités industrielles

et agricoles sont des facteurs principaux de la destruction de la mangrove

à Youpwe.

4- L'occupation anarchique de l'espace à mangrove

et l'exploitation abusive de la mangrove présentent des

conséquences hydrologiques et morpho-pédologiques à Youpwe

avec des implications sociales et économiques.

5 Les croissances démographique et spatiale

accélérées à Youpwe remettent dangereusement en

cause les actions et les initiatives de protection et de conservation de la

mangrove entreprises par les ONG et les organismes internationaux.

VII- LE CADRE CONCEPTUEL

Il est indispensable avant tout de préciser quel

sens nous donnons aux concepts qui seront utilisés dans notre travail de

recherche. Car certaines notions que nous verrons sont très floues pour

être utilisées sans explications préalables. Bien plus, les

mots ne gardent pas toujours le même sens tant dans le temps que dans

l'espace. C'est ainsi qu'à ce stade de notre travail nous nous

attarderons à définir les mots qui suivent à savoir :

pression sociale, dynamique, espace, espace côtier, mangrove, zone

humide, et d'autres notions qui se rapportent à notre thème

recherche.

La notion de pression sociale

évoquée dans le cadre de ce travail de recherche n'est pas le

fruit du hasard. La notion de pression sociale est beaucoup employée en

sciences sociales. Elle doit son essor à la psychologie sociale. La

pression sociale en psychologie désigne « l'influence

exercée par un groupe sur chacun de ses membres aboutissant à lui

imposer ses normes dominantes en matière d'attitude et de

comportement ». Cette influence du groupe entraine la modification

des attitudes, croyances, opinions d'un individu ou d'un groupe suite au

contact avec un autre individu ou groupe. Tout comme en psychologie, la

pression sociale s'observe dans de nombreux phénomènes

géographiques et par conséquent vaut tout son pesant d'or en

géographie pour y être appliquée. En effet les individus

exercent non seulement une influence sur les autres individus ou groupes lors

de la prise de décision concernant la gestion du territoire, mais aussi

directement sur les ressources naturelles au travers de leurs activités

économiques. Cette pression détermine fondamentalement les

logiques des divers acteurs impliqués dans la gestion du territoire et

des ressources. La géographie est une science sociale comme la

sociologie, l'économie et la psychologie.... C'est la science qui

étudie l'espace des sociétés ou la dimension spatiale du

social ; c'est- à-dire la façon dont les

sociétés établissent les distances qui séparent

leurs composants (individus, entreprises, Etats, ressources...). Elle ne

saurait en aucun cas reléguer dans les oubliettes la prise en compte du

social dans les explications des phénomènes. Il convient de

souligner que de tout temps les hommes entretiennent des rapports non seulement

entre eux, mais aussi avec des ressources qui les entourent. Dans leurs

rapports avec les ressources les populations exercent consciemment ou

inconsciemment une influence sur ces ressources entrainant ainsi une

modification de celles-ci. En effet la pression sociale doit être

entendue dans le cadre de ce travail comme l'influence exercée par les

individus, les groupes, les associations, les ONG, à travers leurs

différentes activités et leur mode de penser, sur les populations

d'une part, mais aussi sur l'espace à mangrove considéré

comme support des ressources. La géographie à travers l'analyse

spatiale se propose d'étudier les interactions entre l'espace et la

société. Elle part du postulat selon lequel l'espace est un

acteur organisé. Mais qu'est-ce que l'espace ?

La réflexion sur la définition du concept

de l'espace commence dans les années 1960 et 1970 en géographie.

Le concept de l'espace a progressivement évolué en sciences

sociales. L'espace a longtemps été considéré comme

un substrat secondaire soutenant d'autres processus. L'espace

était un « lieu » absolu où se

réalisait la société. Cette manière de concevoir

l'espace est révolue. Une géographie relativiste voit la

réalité spatiale comme le fruit d'un jeu de forces dans le cadre

d'un système faisant que chaque élément se situe

spatialement en fonction des autres éléments. Selon Henri

Lefèvre, l'espace a un lien avec les interactions des individus.

L'espace est dont un ensemble de lieux façonnés par les

hommes et leurs différentes activités. Ainsi l'espace

côtier est un lieu ou relief situé au contact de

la terre et de la mer qui délimite les continents et les îles et

dont la formation dépend directement ou indirectement des actions de la

mer. L'espace côtier désigne en outre l'ensemble des lieux qui

bordent la mer ou qui sont situés près du littoral et dont les

principales activités humaines sont influencées par la

présence de la mer. L'espace côtier de Youpwe est essentiellement

couvert de forêt de mangrove. C'est par conséquent une zone

humide.

Une Zone humide est une

région où l'eau est le principal facteur qui contrôle le

milieu naturel et la vie animale et végétale. Elle apparait

là où la nappe phréatique arrive près de la

surface ou affleure, ou encore, là où des eaux peu profondes

recouvrent les terres.

Au sens juridique, la loi sur l'eau définit les zones

humides comme « les terrains, exploités ou non,

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou

saumâtre de façon permanente ou temporaire, la

végétation quand elle existe, y est dominée par les

plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l'année.

Selon la Convention de Ramsar, les zones humides sont

« des étendues de marais de fagnes, de tourbières ou

d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où

l'eau est stagnante, ou courante, douce, saumâtre ou salée, y

compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à

marée basse n'excède pas six mètres ».

A Youpwe l'espace côtier est couvert

de mangrove. La mangrove est une forêt littorale de la

zone intertropicale (Petit Robert). Elle est une formation arborescente

caractéristique de l'étage intertidal des littoraux lagunaires et

vaseux de la zone intertropicale. L'espèce végétale

dominante est le palétuvier, nom commun donné à divers

arbres de la mangrove (genre avicennia, rhizophora...). Ces

arbres ont des racines échasses et des pneumatophores (excroissances

verticales et aériennes des racines qui assurent leur respiration). Pour

R. Letouzey, c'est une formation arborescente caractéristique de la zone

d'oscillation de la marée de littoraux lagunaires et vaseux des

régions intertropicales où dominent les

palétuviers.

Au total L'espace selon E. Goffman serait

donc non seulement un cadre matériel mais également porteur de

signification pour les individus qui y sont en interaction. C'est à ce

titre que la géographie se définit comme la science qui

étudie les dimensions spatiales du social et même la dynamique de

l'espace. Mais qu'est-ce que la dynamique de l'espace ?

La dynamique selon le dictionnaire

Larousse, est un processus qui marque une évolution. En sciences

sociales, la dynamique est une branche de la sociologie qui étudie

l'évolution des phénomènes sociaux. On parle alors de la

dynamique du groupe. En physique, la dynamique est une branche de la

mécanique qui étudie le mouvement d'un corps sous l'effet d'une

force. La notion de dynamique est fortement employée en

géographie. L'exemple de la dynamique de la croûte terrestre en

est une illustration. En France les travaux de Jean Tricart sont

particulièrement représentatifs sur la morphologie dynamique. Les

grandes pressions exercées par les plaques l'une sur l'autre provoquant

les déplacements violents et les catastrophes rendent compte de cette

dynamique.

Ainsi dans le cadre de notre travail de recherche, la

dynamique de l'espace renvoie aux évolutions et aux mutations

observées dans un ensemble de lieux humanisés sous l'effet

d'une influence de quelque nature que ce soit. La dynamique s'entend

donc comme un changement résultant du jeu de forces...Brunet, R.

(1992). Il en ressort donc que la dynamique est un changement de

l'occupation du sol ou des paysages végétaux entre deux dates

sous l'impulsion d'un ou de plusieurs facteurs.

VIII - APPROCHE METHODOLOGIQUE GENERALE

Trois méthodes différentes

mais certes complémentaires ont été mises à

contribution pour rendre possible la réussite de notre travail de

recherche. Ces méthodes sont les suivantes : la lecture et la

recherche documentaire, l'échantillonnage et le mode d'acquisition des

données, et le traitement de données.

1- Lectures et recherche

documentaire

Notre travail a commencé par la recherche et

l'analyse documentaire. Ainsi dans un premier temps nous avons

consulté des cartes de la région de Douala dans le but de

circonscrire notre zone d'étude. Par la suite nous avons examiné

les registres du service de cadastre et les archives de la MAETUR (agence de

Douala) afin de cerner la logique de la propriété

foncière en vigueur à Youpwe. Dans le même ordre

d'idée les résultats des recensements et des informations

contenues dans les schémas directeurs d'aménagement et

d'urbanisme (SDAU) de la communauté urbaine de Douala (CUD) ont

été examinés. Nous avons aussi consulté des

tableaux, des calendriers des différentes activités

économiques représentatives à Youpwe ceci dans but de

comprendre le déroulement des différentes activités mais

aussi pour avoir des données quantitatives sur la pêche et

l'extraction du sable. Pour ce qui concerne les données de la

pêche nous nous sommes approchés auprès du poste de

pêche de Youpwe et de la Mission de Développement de la

Pêche Artisanale Maritime (MIDEPECAM). Nous avons en outre fait un

recours à plusieurs formes de sources bibliographiques. A cet effet

nous avons consulté les revues spécialisées, les ouvrages

généraux, les mémoires et thèses ayant un rapport

direct ou indirect avec notre thème de recherche. Certains sites et

document sur Internet ont été d'un apport indéniable dans

l'aboutissement de ce travail de recherche.

En définitive nous avons confronté les

données et informations de divers hommes de sciences à savoir les

biologistes, naturalistes, pédologues, hydrologues, démographes

afin d'avoir un aperçu systématique de notre sujet de recherche.

La méthode de recherche par nous adoptée tout au long de notre

mémoire peut être entendue comme une conciliation des

méthodes de recherche conventionnelle et les méthodes de la

recherche participative c'est-à-dire une approche de recherche

fondée sur la consultation des populations des groupes des associations,

des autorités coutumières dans le souci de faire participer le

grand public à la recherche. Cette approche a des avantages réels

dans le sens où elle favorise l'implication des populations dans le

processus de recherche. Elle permet de ce fait de recueillir sans trop de

difficultés les avis et les informations recherchées. Ainsi pour

faciliter mes déplacements dans le quartier une carte participative a

été réalisée par un groupe de jeunes à

Youpwe. Bref plutôt que de sombrer ou de rester figé dans une

approche naturaliste stricto sensu nous avons opté pour une approche

système eu égard de la complexité de notre thème de

recherche.

2- Echantillon et mode

d'acquisition de données

Les travaux sur le terrain ont consisté dans un premier

temps en une identification des zones à problèmes de part et

d'autre sur notre zone d'étude. Après cette phase

d'identification qui a duré un (01) jour, en l'occurrence le 04 Novembre

2007, nous avons ensuite défini les itinéraires. Ainsi, notre

deuxième descente sur le terrain a été

précédée d'une notification auprès des

autorités notamment le sous-préfet de Douala II à New-

Bell qui nous a délivré une autorisation de mener nos travaux de

recherche.

Le travail proprement dit a consisté de prime abord en

une enquête sociale. L'enquête sociale que nous

avions entreprise auprès de 268 ménages soit 700 habitants sur

les trois mille âmes que compte le quartier a été

basée sur un questionnaire comportant des questions relatives sur

plusieurs domaines dont l'exploitation de la Mangrove, l'érosion

côtière, la propriété foncière,

l'exploitation du sable, la pêche. Le type d'échantillonnage

par nous retenu est l'échantillonnage en strate parce

que très idéale pour une enquête qui touche des secteurs

aussi variés et qui concerne à la fois une population autochtone

et une population dite immigrée. Notre enquête sociale a aussi

revêtue la forme des interviews semi - structurées, et des

guides d'entretien. Ces enquêtes sociales avaient pour

but :

- d'analyser la qualité, le mode d'occupation du sol

à Youpwe ;

- de saisir et comprendre la perception des populations

vis-à-vis des problèmes de dégradation de la mangrove

ainsi que les problèmes d'érosion côtière et

d'inondation ;

- de mieux appréhender les techniques de pêche,

et estimer les quotas des captures ;

- d'évaluer la consommation du bois par les

ménages.

D'autres techniques mises à contribution lors du

travail de terrain sont le profil historique et la cartographie

participative.

Le profil historique avait pour but de cerner comment

l'installation humaine s'est faite à Youpwe. Le profil historique nous a

permis d'appréhender des différentes dates qui ont marqué

l'histoire du quartier Youpwe.

Les cartes participatives quant à elles, avaient pour

but de permettre de mieux connaître le site grâce à la

collaboration des populations locales dans la recherche. C'est ainsi qu'une

carte participative du quartier Youpwe a été

réalisée par les fils du chef du quartier. Cette carte nous a

aidés à repérer les différents points marginaux du

quartier.

En plus des enquêtes sociales, les échantillons

de sols, des sédiments, et des colluvions ont été

prélevés de part et d'autre du site. Mais compte tenu de

l'orientation ultime donnée à notre travail de recherche ceux -ci

n'ont pas pu être analysés. La réussite de la collecte de

ces différents échantillons sur le terrain a été

rendue possible grâce à l'usage d'un certain nombre d'outils dont

nous avons souhaité évoquer ici. Il s'agit entre autre de la

carte topographique au 1/200 000 Buea-Douala, d'un double

décamètre, d'un appareil photo numérique, d'une

pelle-bêche et des emballages.

Ainsi en vue de cerner la structure horizontale de la

couverture végétale à Youpwe nous avons

procédé aux relevés floristiques. C'est ainsi que nous

avons mis au point un herbier. Celui-ci nous a permis de collecter les

échantillons des rameaux des différentes espèces. Ensuite

nous nous sommes rapprochés du département de Biologie et de

physiologie végétale de l'Université de Douala qui nous a

aidés à déterminer les différentes espèces.

Ainsi, nous avons réalisé des transects écologiques dans

l'optique de cerner l'étalement horizontal de la

végétation à Youpwe.

3- Mode de traitement de

données

Le principal mode de traitement de données mis à

contribution au cours de nos recherches est l'analyse et

l'interprétation des photographies aériennes et satellitaires

dont nous nous sommes procurées à l'Institut National de

Cartographie de Yaoundé (INC) et à l'atelier de l'urbanisme de

la communauté urbaine de Douala (CUD). Grâce à ces

données analogiques nous avons procédé à la

technique de soustraction d'image, c'est-à-dire à la comparaison

des différentes images du site prises à des dates

différentes. Cette étude diachronique des photographies

aériennes avait pour objectif de comprendre la dynamique et

l'évolution de la mangrove de 1967 à nos jours. De même,

cette technique a permis de déterminer les modes et les formes

d'occupation du sol à Youpwe. Outre la carte topographique de la

région Buea- Douala et des photographies ariennes de la mission 66-67 NB

32 VIR, ainsi que de la couverture aérienne de la ville de Douala

réalisée par la CUD en 2003, nous nous sommes servis du plan de

la ville de Douala et des images satellitaires. Le logiciel Google

Earth 5.0 a servi comme source des images satellites récentes

de la ville de Douala pour l'actualisation des photos aériennes. Nous

nous sommes servis aussi du logiciel Corel Draw 9.0 pour

réaliser nos différentes cartes.

Par ailleurs dans le souci de cerner la capacité du sol

de notre site à absorber l'eau de ruissellement ou encore sa

capacité à la retenir, nous avons procédé au

prélèvement des échantillons du sol du site. Mais, faute

du matériel adéquat pour jauger la perméabilité du

sol du site, notre analyse s'est limitée à des simples

observations et mesures empiriques. Nous aurions souhaité étudier

la texture du sol de Youpwe pour mieux comprendre les phénomènes

d'érosion et d'inondation qui affectent les berges à

Youpwe ; mais cela n'a pas pu être possible faute de la

disponibilité du matériel de laboratoire nécessaire.

- La

méthode statistique

Dans le cadre de notre travail de

recherche, l'étendue des faits, la multiplicité des causes, et

l'hétérogénéité de l'environnement nous ont

amené à recourir à la méthode statistique. Cette

méthode peut être subdivisée en trois phases :

- La phase matérielle : elle a consisté

à effectuer successivement les opérations suivantes :

· Rassembler les documents.

· Dépouiller ces documents dans le but d'en

extraire les données numériques.

· Critiquer les données. Il s'agit ici de la

correction ou de l'élimination des données aberrantes.

· Présenter les données sous la forme de

tableaux numériques soit sous la forme graphique.

- La phase analytique : Cette deuxième phase a

consisté en :

· La mise en ordre logique des données.

La mise en évidence des

caractéristiques des données chiffrées (calcul des

moyennes par exemple, des variances, et du coefficient de corrélation

linéaire).

· La formation d'hypothèses dont on

a vérifié.

-La phase interprétative : Lors de

cette dernière phase, il a été question :

· D'énoncer les conclusions

Bien qu'elle soit manifeste tout le long de notre travail,

la méthode statistique a été effective et d'un si grand

apport lors de l'étude de la corrélation entre l'augmentation

de la population et l'évolution de l'espace occupé à

Youpwe.

Aussi, avons- nous analysé des séries

chronologiques notamment en ce qui concerne l'évolution des captures des

ressources halieutiques et le prélèvement des quantités de

sable et de gravier à Youpwe.

IX- PLAN DU TRAVAIL

Par souci d'organisation et d'exigence scientifique,

le présent travail de recherche a été subdivisé en

(05) cinq chapitres.

Le premier chapitre est intitulé :

historique et modalités d'installation de la population à

Youpwe : Ce premier chapitre donne un aperçu de Youpwe

avant l'installation massive de la population. Il traite aussi de

l'évolution du quartier, de la particularité du régime

foncier, et de la structure socio- tribale de Youpwe.

Le deuxième chapitre intitulé :

Ressources, logiques des acteurs et mise en valeur de l'espace à

mangrove à Youpwe quant à lui fait la part belle

à l'inventaire des ressources de l'espace à mangrove à

Youpwe. Il met aussi en exergue les perceptions des populations de Youpwe

vis à vis de l'espace à mangrove. Le chapitre se propose aussi de

décrire la mise en valeur de l'espace à mangrove de Youpwe.

Le troisième chapitre dont le titre

est : Formes d'exploitation de la mangrove et usages de l'espace marin et

côtier de Youpwe met l'accent sur les formes d'exploitation de

la mangrove et les diverses utilisations de la mangrove et de l'espace

côtier à Youpwe.

Le quatrième chapitre baptisé :

Répercussions de l'occupation anarchique de l'espace à mangrove

de Youpwe traite des contraintes de l'occupation et de l'exploitation

de l'espace à mangrove. Il s'attarde également sur les

conséquences hydro -morphologiques, et ses implications sociales et

économiques. Le cinquième chapitre intitulé :

Projections démographique et spatiale à Youpwe et analyse des

projets de conservation et de protection de la mangrove examine les

projections démographiques et spatiales à Youpwe à

l'échéance 2050. Il identifie les acteurs impliqués dans

la protection de la mangrove au Cameroun, évalue et analyse les actions

de conservation et de protection de la mangrove dans le pays.

Chapitre I : MODALITES ET HISTORIQUE

D'INSTALLATION DE

LA

POPULATION A YOUPWE

INTRODUCTION

La Croissance urbaine dans les pays en

développement se traduit par l'extension fulgurante des villes de leurs

enveloppes urbaines entrainant une consommation voire une artificialisation

des terres agricoles et des espaces naturels environnants. La ville de Douala

au Cameroun dont les constructions pavillonnaires, l'implantation

d'infrastructures se sont développées au cours des trois

dernières décennies, n'échappe pas à cette logique.

C'est dans ce contexte que s'est développé au sud-est de la

ville de Douala il y a un peu plus de trois décennies, un quartier

à vocation halieutique: Youpwe. Le développement de l'habitat

lié à la faim foncière révoque progressivement les

caractéristiques des campements de pêche et laisse entrevoir les

marques du phénomène de la périurbanisation. Comment se

présentait l'espace à mangrove de Youpwe avant son invasion par

la population ? Quelles sont les causes directes et indirectes de

l'occupation humaine de l'espace à mangrove de Youpwe ? Quelles

sont les modalités d'acquisition des terres en vigueur à

Youpwe ? Comment le quartier a-t- il évolué au cours de ces

dernières décennies ?

I - Présentation de

Youpwe avant son peuplement

Bande de terre d'une centaine d'hectare et demie située

au sud-est de la ville de Douala (4°00 et 4°8'N puis du 9°36' et

le 9°49 N), Youpwe, espace marécageux est recouvert par une

formation végétale propre aux zones côtières de

transition entre les milieux terrestres et marins des domaines tropicaux. Ce

quartier est assiégé par les eaux du Wouri à l'ouest et au

sud. A l'est du quartier se trouve l'aéroport international de Douala.

Le quartier est délimité au nord par les quartiers Bonadouma II

et Bonapriso. Le quartier Youpwe présente une topographie plate et un

relief sans accident.

I.1- Youpwe : Jadis un petit village de

pêcheurs Douala

Depuis le peuplement de la ville de Douala, la portion

du territoire qui est de nos jours appelée Youpwe est restée

longtemps une espèce de « no man land ». En effet,

la nature même de Youpwe caractérisée par une forêt

de mangrove inhospitalière et des sols hydromorphes constitués de

slikke et de la vase explique en partie l'inattention et le

désintérêt que les populations portaient sur cet espace

estuarien. En dépit de toutes ces considérations, une certaine

catégorie de la population notamment les pêcheurs Douala

s'étaient installées dans cet espace jusque là

infranchissable. Ces pêcheurs Douala ont donc crée au bord du

fleuve Wouri de nombreux campements qui donnaient à cette région

la physionomie d'un petit village perdu dans la mangrove. L'origine de la

formation de ces campements est mal connue. Toutefois, l'on estime que le

développement de ces campements de pêcheurs s'est

accéléré à partir de la décennie 1970.

L'extension de l'emprise portuaire au Nord aurait contraint ceux des

pêcheurs qui s'y étaient installés à migrer vers le

Sud. Ainsi, l'on est passé du statut d'un petit campement de

pêcheurs perdu dans la forêt de mangrove à un

véritable village de pêcheurs constitué de quelques cabanes

et de cases au bord de la crique Docteur. Mais dès la fin de la

décennie 1970 une option nouvelle du peuplement s'est amorcée

dans cette partie de la ville de Douala.

I.2 - Youpwe : Un refuge des déguerpis

du lieu dit « petit village » (actuelle

base

navale)

La fin de la décennie 1970 marque un tournant

important dans l'histoire de l'installation de la population à Youpwe.

C'est effectivement à cette période que Youpwe fera l'objet d'une

invasion sans précédent des populations qui ont transformé

le faciès de cette partie de la ville de Douala. Les enquêtes

menées indiquent que les populations qui ont envahi Youpwe à la

fin de la décennie 1970 étaient des victimes des

démolitions entreprises par les autorités dans un petit quartier

de la ville appelé « petit village » ;

(actuelle base navale).

En effet, les travaux de construction de la base navale

ont eu pour conséquence la démolition et le

déguerpissement des populations du bidonville appelé

« petit village ». Ces démolitions massives ne

furent malheureusement pas accompagnées des dédommagements et de

recasement des populations. Désemparées et ne sachant à

quel saint se vouer, les populations de ce bidonville (petit village) vont se

mettre à la quête des terrains pour une éventuelle

installation. C'est ainsi que leur choix va porter sur les espaces quasi

vierges situés au Sud de leurs anciennes installations. Il va donc s'en

suivre des migrations puis des installations dans ce nouvel espace qui sera

donc appelé Youpwe à cause de l'abondance de la boue qui ne

manquera pas d'attirer l'attention des immigrants.

En dépit de ces contraintes du milieu, de grandes

clairières furent ouvertes à Youpwe. Chaque arrivant se taillait

une portion de territoire à sa convenance. Avant la fin de la

première moitié de la décennie 1980, le paysage de Youpwe

s'était transformé. L'urbanisation spontanée de cet espace

s'est accélérée au cours de cette période. Le

mutisme des autorités face à cette situation a eu pour corollaire

le développement du quartier avec l'arrivée d'une deuxième

vague d'arrivants après les années 1985.

II - Les facteurs de l'installation massive

de la population à Youpwe

Dès la deuxième moitié de la

décennie 1980, l'urbanisation de Youpwe a pris une sérieuse

option. L'accélération de l'urbanisation dans cette partie de la

ville est liée à un certains nombres de facteurs au rang

desquels, l'explosion démographique, la spécificité de la

structure foncière à Youpwe, et le laxisme des

autorités.

II.1- L'explosion démographique de la

ville de Douala

La croissance démographique de la ville de

Douala est considérée comme l'une des causes de l'extension

spatiale de la ville. En effet, la ville de Douala a connu une augmentation

vertigineuse de sa population au cours des trois dernières

décennies. Selon SCET 2(*) International, la population de Douala est

passée de 863 000 habitants en 1985 à 1 118 000

habitants en 1990, pour enfin se situer à 2 100 000 habitants

en l'an 20003(*). Aussi, les

différents résultats des recensements de la population et de

l'habitat rendent compte de cette évolution spectaculaire de la

population dans la ville Douala.

Cette augmentation très rapide de la population a

eu pour conséquence directe une demande pressante en terrains

viabilisés. L'offre ne suivant pas toujours la demande, les populations

ont mis sur pied des stratégies informelles pour acquérir des

terrains ou des espaces à bâtir. C'est en effet dans ce contexte

de débrouillardise que les populations découvrent peu à

peu le quartier Youpwe, qu'elles occupent progressivement. Outre l'explosion

démographique à Douala, l'installation massive des populations

à Youpwe semble être liée à la

spécificité traditionnelle de la structure foncière de

l'époque à Youpwe.

Tableau n° 1 :

Evolution de la population à Douala, densité et

consommation

annuelle moyenne en

terrains

|

Année

|

Population (habitants)

|

Superficie occupée (ha)

|

Densité

(habitants /Km2)

|

|

1970

|

320 000

|

1 992

|

160

|

|

1980

|

616 000

|

4 800

|

156

|

|

1990

|

1 118 000

|

9 456

|

159

|

|

2000

|

2 100 000

|

17 850

|

168

|

Source : Guy MAINET, (1985)

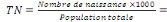

Fig. n°1 :

Evolution de la population à Douala de 1884 à

2005

Source : RGPH

II.2- Spécificité du régime de

l'appropriation foncière et modalités

d' installation des populations à

Youpwe

La proximité de Youpwe du grand centre urbain,

les modalités d'acquisition des terres en vigueur à une certaine

époque dans le quartier ont favorisé le déferlement des

populations dans ce secteur marginal de la ville. Selon les enquêtes

réalisées auprès du chef du quartier, et auprès des

populations, il s'avère que, dès l'origine du quartier,