|

0. INTRODUCTION

0.1. Contexte du

stage

En vue de concilier les théories apprises dans

l'auditoire aux pratiques sur terrain, le Ministère de l'Enseignement

Supérieur et Universitaire prévoit à la fin de chaque

cycle de formation supérieure et universitaire un stage de

professionnalisation.

Ainsi, pour ne pas faire une exception à cette

instruction universitaire nationale, l'Université Shalom de Bunia nous a

recommandé de passer ce stage au sein de la Réserve de Faune

à Okapis, qui est une des Aires Protégées parmi d'autres

en République Démocratique du Congo pour une durée allant

du 13 septembre au 17 octobre 2010.

0.2. Objectifs

Dans le souci d'atteindre ce but de concilier la

théorie à la pratique, nous nous sommes assignés comme

objectifs :

Ø Avoir des connaissances générales sur

la RFO ;

Ø Approfondir les connaissances pratiques par

l'acquisition de l'expérience en matière de développement

et de gestion d'une aire protégée ;

Ø Asseoir des connaissances sur les différentes

méthodologies de recherche scientifique ;

Ø Comprendre l'orientation de la politique de

conservation et les principes de gestion de la Réserve.

0.3.

Méthodologie

La methode participative nous a servi de chemin pour mener nos

recherches. Cependant, pour parcourir ce chemin, nous avons utilisé les

techniques suivantes :

Ø De documentation à la bibliothèque de

la WCS pour la rédaction du stage surtout la partie de

généralités sur la RFO ;

Ø D'interview ou entretien suivi des questions

explicatives avec les différents encadreurs pour s'informer du

fonctionnement de la RFO/ICCN et ses partenaires (WCS et GIC) ;

Ø D'observation participante aux activités

organisées au sein de deux partenaires de la RFO, ainsi que des

visites sur terrain.

0.4. Difficultés

rencontrées

Durant notre période de stage, nous nous sommes

butés à des problèmes qui suivent :

Ø Le manque d'un protocole de recherche de

l'Université Shalom de Bunia pour l'orientation des étudiants

stagiaires aux recherches précises ;

Ø Le manque des matériels de terrain tels que le

GPS, Boussole, ...

0.5. Subdivision

Comme tout travail scientifique, hormis l'introduction et la

conclusion, ce présent rapport de stage se subdivise en deux petites

parties dont :

Ø La première parle des

généralités sur la Réserve de Faune à Okapis

(RFO/Epulu) et ;

Ø La seconde axée sur le déroulement du

stage est subdivisée à des chapitres.

PREMIERE

PARTIE :

GENERALITES SUR LA RESERVE DE FAUNE A OKAPIS/

EPULU

I.1. CADRE JURIDIQUE DE LA RFO

La RFO est une Aire Protégée (AP)

gérée pour des fins d'utilisation durable des

écosystèmes naturels. Elle a été

créée par l'Arrêté Ministériel N°

045/CM/ECNT/92 du 02 mai 1992, inscrite parmi les cinq sites du

patrimoine mondial de l'UNESCO en RDC depuis le 15 décembre 1996. Elle

est gérée aux fins d'assurer la protection et le maintien

à long terme de la diversité biologique tout en garantissant la

durabilité des fonctions et produits naturels nécessaires au bien

être de la communauté locale.

I.2. LOCALISATION DE LA RFO

La Réserve de Faune à Okapis est située

au Nord-Est de la R.D.Congo, dans la province Orientale, District de l'Ituri et

en grande partie au territoire de Mambasa. Elle se situe entre 1° et 2°29' de

la latitude Nord, 28o et 29o4' de longitude Est, à

une altitude comprise entre 700 m et 1000 m. Elle couvre une superficie de

13.726 km2 soit 90% de son étendue située dans le

territoire de Mambasa, 7% dans le territoire de Wamba et 3% dans le territoire

de Watsa.

I.3.

CLIMAT

La forêt de l'Ituri est classée dans la

catégorie des forêts humides sempervirentes telle que

définies par White en 1983. Elle présente un climat chaud et

guinéen (humide). La moyenne des températures journalières

se situe entre 20o et 27o C avec des variations de la

durée du jour inférieure à une heure sur toute

l'année1(*).

La température moyenne annuelle est toujours

supérieure à 24o C avec une amplitude thermique

très faible. La pression atmosphérique est très faible et

constante. Les précipitations annuelles se situent autour de 1600

à 1800 mm2(*). En

général, la région de l'Ituri connaît une saison

sèche allant de mi-décembre à février, le reste de

l'année est entièrement pluvieux avec des pics irréguliers

de précipitations.

I.4.

BIODIVERSITE

I.4.1. Flore

Quatre principaux types d'habitat ont été

identifiés dans la forêt de l'Ituri3(*) , à savoir :

v Les forêts mixtes : C'est

l'habitat le plus divers de l'Ituri du point de vue de la flore. Dans la plus

grande partie de la RFO, elles sont dominées par Julbernadia

seretii, et Cynometra alexandrii (Caesalpiniaceae) qui sont parmi

les espèces les plus abondantes de la canopée.4(*)

v Les forêts mono dominantes :

Elles sont caractérisées par la dominance de Gilbertiodendron

dewevrei (Caesalpiniaceae) qui peut représenter plus de 90% des

arbres de la canopée sur des vastes étendues.

v Les forêts marécageuses :

ou riveraines se trouvant au bord des rivières où sur le sol

continuellement inondé. Les espèces dominantes de cette

végétation sont : Hallea stipulosa et Mitragyna

stipulosa (Rubiaceae), Macaranga schweinfurthil, et Uapaca

guineensis (Euphorbiaceae)

v Les forêts secondaires : Elles

sont les plus abondantes le long des routes et dans les zones à forte

densité de la population. La composition d'espèce est

variable : Trema guinesis (Ulmaceae), Musanga

cecrospioides, Albizia guimmifere (Cercrospiaceae, Fabaceae et

mimosoideae).

v Dans le secteur Nord de la Réserve, de grands

affleurements rocheux granitiques (Inselbergs) dominent la canopée de la

forêt et supportent des formations végétales tout à

fait particulières dont certaines sont endémiques.5(*)

I.4.2.

Faune

La Forêt de l'Ituri est l'un des sites de la RDC les

plus riches en faune en raison de son statut de refuge forestier du

pléistocène à partir de laquelle se sont dispersées

par la suite de nombreuses espèces vertébrées de l'Afrique

centrale et Orientale.6(*)

La plupart des données zoologiques disponibles portent sur les

mammifères et les oiseaux. Les invertébrés sont

très mal connus dans cette région.

L'Okapi, Okapia johnstoni est une Girafe

(Giraffidé) forestière endémique à la RDC. Sa

densité de population est relativement élevée dans la

forêt de l'Ituri et sa présence est l'une des principales raisons

ayant motivé la création de la RFO. Cependant, d'autres

mammifères revêtent également une importance majeure du

point de vue de la conservation7(*). La Réserve offre un habitat pour des

populations appréciables d'éléphants de forêt

(Loxondota africana cyclotis). Elle abrite 13 espèces de

primates dont six espèces de cercopithèques, trois de colobes,

deux de cercocèbes et deux de grands primates (babouin et

chimpanzé) anthropoïdes diurnes ou la grande diversité

connue en Afrique sur un seul site8(*). Trois espèces de ses primates sont

considérées comme vulnérables. Il s'agit du

Cercopithèque à tête de hiboux (Cercopithecus

hamlyni), du Cercopithèque de

l'hoesti (Cercopithecus hoesti) et du

Chimpanzé (Pan troglodytes)9(*). Les divers carnivores de la RFO sont : le chat

doré (félis aurata) et deux viverridés rares tels

que la genette aquatique (Osbornictis piscivora) et la genette

géante (Genetta victoriae).

I.5. OBJECTIFS DE LA RFO

I.5.1. Objectif global

Conserver la faune, la flore (la biodiversité) et

assurer la continuation à perpétuité des activités

économiques alternatives par les communautés vivant à

l'intérieur de la RFO.

I.5.2. Objectifs

spécifiques

Spécifiquement, la RFO vise :

v La protection des espèces phares, menacées,

plus particulièrement les Okapis, Eléphants, les plantes

médecinales, sans oublier les premiers habitants du Congo

(Pygmées dans la Réserve) ;

v L'implication de la population locale dans la

conservation ;

v La promotion du développement durable en milieu

rural ;

v La création des microprojets compatibles avec la

conservation de la nature.

I.6. FONCTIONNEMENT DE LA RFO

Dans son fonctionnement, la RFO bénéficie des

soutiens internationaux dont les principaux partenaires sont : Wildlife

Conservation Society (WCS) et Gilman International Conservation (GIC), sans

oublier l'appui de l'USAID, UNESCO, .... Ces deux premiers partenaires sont

implantés en R.D.Congo dans le secteur de la conservation de la nature

en collaboration avec l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

précisément à la RFO/Epulu, il y a plus de vingt ans.

1.6.1. Wildlife Conservation

Society (WCS)

C'est une Organisation Non Gouvernementale ayant son

siège principal à New York intervenant en RDC dans ce même

domaine. Elle s'occupe de la recherche scientifique, la connaissance de la

biodiversité et la formation des agents de l'ICCN et autres cadres

nationaux dans la recherche en écologie forestière. Elle apporte

un appui varié dans les infrastructures et la gestion de la

Réserve. Il existe trois volets organisés au sein de la WCS pour

un progrès harmonieux de la Réserve à savoir :

· Le Volet Botanique (VB) : comprend les

activités de recherches qui sont la phénologie, la

météorologie et la dynamique forestière.

· Le Volet de Conservation Communautaire (VCC) :

celui-ci est pour apporter solutions et remèdes éventuels aux

différends qui se posaient entre la RFO et les CLs.

· Le Volet de Recensement de Grands

Mammifères : ce volet se charge des inventaires des grands

mammifères et le monitoring biologique.

I.6.2. Gilman International

Conservation (GIC)

C'est aussi une ONG de conservation qui a pour but de

contribuer à la sauvegarde de la faune et flore de la RFO et de soutenir

l'ICCN à la gestion de la Réserve. Pour atteindre ce but, le GIC,

partenaire de l'ICCN a pour objectifs de promouvoir l'écotourisme et

l'éducation environnementale, tout en mettant en place les

infrastructures touristiques appropriées. Cette ONG a plusieurs

programmes dans son sein tels que l'Agroforesterie, l'éducation

environnementale, le programme de Zoo, ...

I.7. APPROCHE DE GESTION DE LA

RFO

Après une rivalité élastique entre la RFO

et la Communauté Locale causée par le système

répressif des agents de surveillance aux communautés, que la RFO

a songé à créer, depuis 2000, une nouvelle

stratégie de gestion de la Réserve qui est « La

conservation communautaire participative ». Cette

dernière permet d'associer et de faire participer les CLs dans la

gestion de la Réserve en leur montrant le bien fondé de la

Réserve. Les communautés locales bénéficient des

retombées ou revenus de la conservation de la nature. Cette nouvelle

stratégie suscite la collaboration entre ces deux parties (CLs et

RFO/ICCN). Ce système accorde une importance à l'homme car

« la conservation de la Réserve doit se faire par les hommes,

avec les hommes et pour les hommes ». Ce système montre que

l'homme est au centre de la conservation pour réaliser une conservation

durable.

DEUXIEME

PARTIE :

DEROULEMENT DE STAGE

Dans cette partie, il est question de présenter les

différentes activités réalisées pendant notre

période de stage d'un mois allant du 13 septembre au 17 octobre 2010.

Notre stage s'est déroulé aux trois composantes de la

Réserve de Faune à Okapis dont le calendrier est

élaboré de la manière suivante :

1. Du 13 au 23 septembre 2010 : Prise de connaissance sur

le plan d'utilisation des terres et la promotion des activités

économiques alternatives ainsi que les différentes recherches

botaniques.

2. Du 24 septembre au 5 octobre 2010 : Prise de

connaissance sur le système de contrôle de séjour et de

passage dans la RFO, les différentes réglementations et la

stratégie de protection de la RFO.

3. Du 6 au 10 octobre 2010 : Prise de connaissance sur

l'agroforesterie et l'éducation environnementale.

4. Du 11 au 17 octobre : Rédaction et

présentation du rapport de stage au Comité Scientifique Local

(CSL).

CHAPITRE PREMIER :

ADMINISTRATION DE L'ICCN/RFO

II.1.1. CADRE JURIDIQUE

L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature a

été créé par la Loi n° 75-023

du 22 juillet 1975 telle que modifiée et complétée par

l'Ordonnance Loi n° 78-190 du 05 mai 1978. Il est

régi par la Loi N°08/099 du 07 Juillet 2008

portant dispositions générales applicables aux Etablissements

Publics.

En vertu du Décret N° 09/012 du

24 avril 2009 établissant la liste des Entreprises Publiques

transformées en sociétés Commerciales, Etablissements

Publics et Services Publics, l'ICCN est un Etablissement Public à

caractère technique et scientifique, doté d'une structure

paramilitaire, d'une personnalité juridique et d'une autonomie de

gestion. Il est placé sous la tutelle du Ministère de

l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme.

II.1.2. MISSION ET OBJECTIF DE

L'ICCN

II.1.2.1. Mission

L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, en

sigle ICCN, est une Entreprise Publique ayant pour mission: Assurer la

protection de la faune et de la flore dans les aires

protégées ; Favoriser la recherche et le tourisme dans ces

milieux ; Gérer les stations de capture et domestication.

II.1.2.2. Objectif global

Renforcer la capacité de l'ICCN à assurer la

conservation et la gestion durable de la biodiversité dans le

réseau des Aires Protégées de la RDC, en

coopération avec les communautés locales et d'autres partenaires

pour contribuer au bien-être des populations congolaises et de

l'humanité entière.

II.1.3. ORGANISATION DE L'ICCN

L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature est

sous la gestion de deux organes statutaires à savoir : Le Conseil

d'Administration et le Comité de Gestion.

Ø Le Conseil d'Administration :

est l'organe d'inspiration et d'orientation de la politique de l'Entreprise. Il

est composé actuellement de 10 membres à savoir : Un

Président (PCA), les quatre membres du Comité de Gestion et cinq

Administrateurs dont les représentants de deux Tutelles.

Ø Le Comité de Gestion :

est l'organe qui gère l'Entreprise au quotidien. Il coiffe trois

Directions Centrales suivantes :

· La Direction Administrative

· La Direction Financière

· La Direction Technique des Parcs Nationaux (qui

supervise les Directions Technique, Scientifique et du Tourisme).

II.1.4. LA STRUCTURE DE LA RFO

Ø A la tête, la RFO a un chef du site qui est un

Directeur du site supervisant les activités au sein de la RFO ;

Ø Apres lui, il y a un chef du site adjoint qui est un

Conservateur ;

Ø Les Officiers, pour le maintien du calme au sein de

la RFO ;

Ø L'administration s'occupant de la gestion des

ressources de la RFO, la centralisation de tous les services et des

correspondances, et de la rédaction des courriers

électroniques ;

Ø Lutte Anti-braconnage (LAB) travaille sur la

planification des opérations de patrouilles ;

Ø Unité de Conservation Communautaire qui sert

de pont entre l'ICCN et la population pour une bonne conservation des

ressources naturelles de la Réserve ;

Ø Monitoring en collaboration avec LAB pour la

préparation des fiches et planification des patrouilles.

II.1.5. LE PERSONNEL

L'ICCN/RFO a trois types de personnel :

Ø Le personnel technique : est

les conservateurs et les gardes qui ont suivi des formations paramilitaires.

Ces conservateurs et gardes sont gradés en allant de plus petit grade au

plus grand : élève garde, garde de deuxième classe,

garde de première classe, brigadier, brigadier en chef, sous officiers,

officiers, officiers principaux, conservateur assistant, conservateur,

conservateur principal, et à la tête le Directeur (du Site).

Ø Le personnel administratif :

est celui qui n'a pas suivi des formations paramilitaires tel que le comptable,

travailleurs, ouvriers, ...

Ø Le personnel scientifique : est

un personnel qui est dans la Réserve pour seulement de fins des

recherches scientifiques.

CHAPITRE DEUXIEME

LA PROTECTION DE LA RFO

En vue d'atteindre l'objectif de l'ICCN, celui de Renforcer sa

capacité à assurer la conservation et la gestion durable de la

biodiversité dans le réseau des Aires Protégées de

la RDC, la RFO a mis des cellules pour une bonne protection de ses ressources

naturelles. Ces cellules ont pour but d'organiser la surveillance et le

contrôle pour lutter contre les destructeurs de la Réserve.

II.2.1. Application de

l'Ordonnance loi et Arrêté Ministériel par la RFO

Cette application est faite par la cellule de Lutte

Anti-Braconnage (LAB) qui travaille en fonction de l'Ordonnance loi

No 69/041 du 22 août 1969 révisée après

la guerre à l'Ordonnance loi No 69/017 du 14 mai 1969 portant

sur la Conservation de la Nature. Cette Ordonnance loi 69/017 fut

établie pour toutes les Réserves Naturelles Intégrales

appelées aussi les Parcs Nationaux de la RDC.

La RFO, étant une AP habitée par les humains,

soutire de cette Ordonnance loi quelques articles qu'elle essaye de les adapter

à la population dans et autour de la RFO. Elle utilise cette Ordonnance

loi, plus dans son article 5 ou l'article 3 de l'Arrêté

Ministériel portant sur la création et délimitation d'une

Réserve dénommée « Réserve de Faune

à Okapis » stipulant ainsi:

« Sous réserve des

exceptions prévues par la présente Ordonnance loi ou par les

textes créant une Réserve Intégrale, il est interdit dans

les Réserves Intégrales :

i. De poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer

ou troubler, de quelque façon que ce soit toute espèce animale

sauvage, même les animaux réputés nuisibles, sauf le cas de

légitime défense. En cas de légitime défense, si

l'animal a été blessé ou tué, l'auteur du fait

devra en faire la déclaration dans un délai de 48 heures à

l'Institut prévu à l'article 14. il incombera à

l'intéressé d'établir la preuve qu'il s'est

réellement trouvé en état de légitime

défense et n'a provoqué ni directement ni indirectement

l'agression dont il prétendrait avoir été victime. Faute

de preuve suffisante, il sera passible de peines prévues par la

présente Ordonnance loi.

ii. De prendre ou de détruire les oeufs et les nids.

iii. D'abattre, de détruire, de déraciner ou

d'enlever les plantes (ou les arbres) non cultivées.

iv. D'introduire n'importe quelle espèce d'animal et de

plante.

v. De faire des fouilles, terrassements, sondages,

prélèvements des matériaux et tous les autres travaux de

nature à modifier l'aspect du terrain ou de la

végétation.

vi. De bloquer les rivières, de prélever ou de

polluer directement ou indirectement les eaux.

vii. De se livrer à tout fait de pêche.

viii. De faire évoluer un aéronef à

hauteur inférieure à 300 m ».

Si les gardes de la RFO trouvent un infligé en

infraction, on va l'apporter au bureau de la station où il sera

auditionné, lui faire d'abord comprendre et modérer cette

Ordonnance dans son article 5 afin qu'il se retrouve lui même fautif ou

en infraction, ainsi l'Ordonnance loi est appliquée.

En ce qui concerne les gardes et les membres de soutien, la

RFO utilise l'article 23 pour le rôle des gardes et l'article 31 pour les

membres de soutien dans leur rôle de faciliter la tache à

l'Institut en lui procurant toute l'assistance dont il pourrait avoir

besoin.

II.2.2. La Surveillance et la

patrouille

La surveillance est l'application de l'ordonnance loi et/ou

l'arrêté ministériel. Elle est un contrôle

effectué par les observations visant à empêcher la fraude

ou les infractions dans la Réserve. C'est aussi, examiner avec attention

pour obtenir les renseignements. D'après l'ICCN, la surveillance est

l'ensemble des activités visant à garantir

l'intégrité du site par les personnels des gardes (agents de

surveillance).

La patrouille est une expédition en foret (AP) pour

surveiller les animaux, les végétaux dans un secteur

précis contre tout danger extérieur tel que le braconnage des

espèces, destruction de la forêt. Elle doit nécessairement

avoir une mission ou ordre spécifique soit : de la collecte

d'information sur le nombre des animaux : dénombrement, leur

distribution dans une région, etc ; de démantèlement

des pièges et de la prospection ou patrouille de recherche.

II.2.2.1. Techniques de

surveillance

Ø Barrière

de contrôle : l'avantage de la barrière de

contrôle est que ça permet de déceler ou

d'appréhender les infractions sur la Conservation de la Nature entre

autre : viandes de brousse, ivoires, armes, ...

Ø Positions mobiles : permettent

de couvrir un grand secteur pour quelques jours, ça facilite un

déploiement rapide pour une intervention de lutte contre le braconnage

et elles permettent aux gardes de conserver l'énergie.

Ø Postes de patrouilles : ont

comme avantage la permanence des agents de surveillance pour dissuader les

infracteurs. Ces postes aident à élargir la couverture de la

surveillance.

Ø Réseau d'information :

contribue aux planifications de patrouille, il permet de localiser les

activités illégales et aide pour le déploiement des

équipes de gardes avec précision.

Ø Patrouille routière :

C'est une bonne technique qui permet de contrôler les véhicules et

de réduire la circulation des viandes de brousse sur la RN4 (route

nationale n°4) et elle permet de surprendre les trafiquants des ivoires

soit par des armes.

Ø Patrouille aérienne :

permet de localiser rapidement certaines activités illégales

telles que l'exploitation minière le long de la rivière Ituri au

Sud-est et Sud-ouest de la RFO. Cependant, elle est incapable de réagir

immédiatement en cas de repérage des braconniers et des

orpailleurs à cause de retard d'atteindre la station et surtout que

cette technique est valable pour la zone de la savane mais pas de la

forêt.

Ø Patrouille de refoulement :

Elle crée une bonne attente entre la RFO et les communautés

locales et encourage l'implication de la population dans la gestion de RFO.

Toutes ces techniques de surveillance et la patrouille entrent

dans le cadre de la protection de la biodiversité de la Réserve

de Faune à Okapis. Toujours dans le cadre de la protection, il y a une

cellule appelée Law Enfoncement Monitoring (LEM) qui fait maintenant le

suivi de la loi appliquée par la LAB.

II.2.2.2. Les attributions du

LEM

Ø Faire le débriefing, c'est-à-dire

recevoir le rapport de patrouille quand une équipe est lancée sur

terrain.

Ø Préparer les fiches LEM pour les patrouilles

et les piles pour les GPS. Les fiches délivrées pour les

patrouilles sont :

· Fiche d'autorisation de patrouille ;

· Fiche journalière permettant aux patrouilleurs

de collectionner toutes les données utiles ;

· Fiche d'arrestation : pour donner et/ou recueillir

des informations sur un ou plusieurs infligés (braconniers ou

orpailleurs) ;

· Fiche d'accrochage ou rapport d'accrochage remplie

quand il y a un contact entre les gardes de la RFO et les braconniers

armés ;

· A part ces fiches, il y a des matériels pour la

collection des données utiles tels que le GPS, Boussole, ...

Ø Marquer, enregistrer ou classer les saisies ou les

résultats des patrouilles.

Ø Dresser les statistiques des saisies selon les

secteurs d'opérations

Ø Rédiger le rapport de l'état de

surveillance de la RFO.

Ø Monter les cartes selon les besoins.

Ø Conduire les sections de formation LEM.

CHAPITRE TROISIEME

CONSERVATION COMMUNAUTAIRE

La Conservation Communautaire est un concept qui veut que la

gestion, l'élaboration des stratégies et la mise en oeuvre du

plan de gestion des ressources naturelles du pays se fassent avec l'implication

des communautés locales qui en sont les premiers conservateurs et

bénéficiaires.

En RDC et particulièrement dans la RFO, l'Unité

de Conservation Communautaire est née des conflits élastiques

existant entre les communautés locales et les gestionnaires des Aires

Protégées telles que la RFO. Les causes majeures de ces

mésententes étant liées à l'accès

réduit voire limité des CLs aux ressources naturelles

(Réglementation), l'occupation anarchique des terres suite aux

mouvements migratoires, ...

Ainsi, il y a plusieurs axes d'activités qui se

réalisent dans le but d'impliquer les communautés locales dans la

conservation et de créer un climat de confiance entre la RFO et les CLs

pour leur participation à l'utilisation durable des ressources

naturelles dont elles peuvent directement ou indirectement tirer profit et

à relever leur niveau de vie.

II.3.1. L'EDUCATION

ENVIRONNEMENTALE

Etant donné que l'homme est au centre de la

conservation de la nature et est en même temps la principale cause des

menaces pesant sur cette dernière, il s'avère utile de le former,

l'informer et l'éduquer en matière de la gestion de

l'environnement.

C'est dans cette optique que, pour véhiculer le message

et l'instruction « Protecteur de la nature »,

l'activité d'éducation environnementale a été

initiée au sein de la RFO dans le but de : promouvoir l'utilisation

rationnelle et durable des ressources naturelles du paysage Ituri - Epulu - Aru

(Landscape), sensibiliser la population vivant dans et autour de la

Réserve sur le bien fondé de la conservation de la nature

et de promouvoir l'écotourisme au sein de la RFO.

Activités

réalisées au sein du programme d'éducation

environnementale sont :

Ø La sensibilisation : les

Educateurs descendent dans des villages se situant dans et autour de la RFO

pour informer les différentes couches de la population et leur

transmettre les messages relatifs à la gestion de la RFO en particulier

et les Aires Protégées de la RDC en général. Les

méthodologies d'approche sont : des réunions dans des

villages, des conférences scolaires et académiques, des

émissions des radios diffuses généralement en swahili et

lingala sur les antennes des radios périphériques de la

Réserve ; Des projections audiovisuelles des films sur la

conservation de la nature.

Ø Production des matériels

didactiques : le PEE conçoit des images sur des endroits

publics (monuments, photos, calendriers,...) pouvant transmettre le message sur

la conservation de la nature en attirant la curiosité de la

population.

Ø Développement communautaire :

le programme regroupe les mamans en association pour les encadrer par

des activités telles que le jardinage, tricotage, foyer social, .... A

part cela, le programme a aussi le rôle d'aménager des sources

d'eau potable.

II.3.2. LE SYSTEME DU ZONAGE

II.3.2.1. Définition et

objectifs

Le zonage appelé aussi Plan d'utilisation des terres

dans le paysage forestier Ituri - Epulu - Aru (Landscape), c'est un

système pour délimiter la Réserve en différentes

zones à usages multiples des communautés locales. On

délimite les zones en trois parties dont il y a la zone agricole, zone

de chasse et la zone de conservation intégrale.

Le zonage de la RFO et son implantation participative ont

commencé proprement dit depuis l'an 2000 dans le but de : Concilier

les besoins de la conservation avec la continuation à

perpétuité des activités humaines de subsistance ;

Gérer l'utilisation des ressources naturelles d'une manière

participative, rationnelle et durable ; Découper la RFO en

différentes zones à usages multiples avec la participation des

CLs, leurs chefs et l'administration publique.

II.3.2.2. Les étapes du

zonage

Les activités (étapes)

réalisées lors d'une délimitation de zone agricole

sont :

v La sensibilisation :

Plusieurs réunions et discussions se passent entre les

techniciens de la WCS/RFO et les communautés locales après les

contacts avec les autorités locales. Les techniciens essayent

d'expliquer aux CLs l'importance du zonage et les faire comprendre les

objectifs du zonage. Ces discussions et réunions sont

sanctionnées par de document juridique comme le procès verbal,

etc.

v La prospection et la cartographie

informatisée :

Après avoir signé le protocole d'accord, les

techniciens de la WCS descendent sur terrain pour délimiter les zones

ensemble avec les CLs. Lors de cette prospection, ils prélèvent

des données géographiques du terrain qui seront

informatisées pour donner une cartographie complète.

v Présentation des

résultats :

Les résultats de la prospection sont

présentés au Comité de Coordination du Site (CoCoSi) et

aux différentes couches des CLs. C'est eux qui vont approuver si les

résultats sont appréciables ou non. Si non, les étapes

précédentes sont à reprendre et si oui, on passe à

une autre étape.

v Matérialisation :

Après la prospection et présentation des

résultats, directement on passe à l'étape de jalonnement

qui consiste à mettre les limites artificielles là où il

n'y a pas des limites naturelles (rivière, montagne), on procède

par l'ouverture d'un couloir ou layon de plus ou moins de trois mètres

pour les limites artificielles. En guise de matérialisation physique,

les bornes et les panneaux de petit format sont fixés à chaque

intervalle de 250 m sur les couloirs (jalons) préalablement ouverts.

v Validation et gestion

Ici, il y a maintenant l'exécution par la signature de

procès verbal du bornage et divers protocoles d'accords à tous

les niveaux : local, provincial et national. L'ICCN/RFO et les CLs signent

un acte d'engagement mutuel au respect des limites de la zone en titre d'un

procès verbal de pose borne. Ainsi, les autorités locales

ensemble avec la RFO interpelleront les CLs à la gestion participative

de cet engagement pour la protection de la biodiversité de la

Réserve de Faune à Okapis.

Ainsi, voici dans la carte

de la RFO les zones délimitées :

II.3.2.3. Avantages du zonage

Quelques avantages du zonage sont : Droits d'usage des

terres domanialisées ; Renforcement du pouvoir coutumier ;

Renforcement des pratiques ancestrales de convention ; Gestion

participative de la Réserve par les CLs et l'ICCN/RFO ; Gestion

durable des ressources par une réglementation claire à

l'intention de tous les partenaires (ICCN et CLs) ; Sédentarisation

des populations bantoues et pygmées ; Elaboration d'un guide de

gestion de zones de subsistance avec les CLs ; Encadrement des CLs

à travers leurs initiatives de développement (associations,

groupements agricoles, coopératives, ...) ; Elaboration d'une

stratégie nationale commune de conservation communautaire.

II.3.3. LES ACTIVITES

AGRICOLES

Les activités agricoles au sein de la RFO sont

supervisées par le projet Livelihood dans la RFO.

Livelihood ou Activités Economiques

Alternatives Durables est mis sur pied depuis septembre 2009, dont

l'objectif principal est de limiter la déforestation tout en augmentant

le niveau de vie des communautés vivant dans et vers les

périphéries de la Réserve. Cependant, dans la RFO les

interventions qu'apporte le projet ciblent 4 couches de communautés

à savoir :

Ø Des associations qui seront

bénéficiaires des micros subventions (Small ground) ;

Ø De groupe de mamans qui seront encadrées

à travers les activités suivantes :

l'alphabétisation, l'épargne, la micro finance et la micro

entreprise ;

Ø Des ménages agricoles bantous et/ou

ménages multiplicateurs qui bénéficieront des intrants

agricoles et d'appuis techniques ;

Ø Des ménages pygmées qui ont comme

activité secondaire de l'agriculture. 10(*)

Avec le concourt du programme WCS dans son projet Livelihood,

l'activité agricole mène quelques autres activités pour la

survie des CLs qui sont : L'appui des ménages en intrants agricoles

des ménages agricoles tels que la manchette, lime, houe et les

semences ; Le suivi et l'encadrement technique des ménages

bénéficiaires et/ou ménages multiplicateurs ;

L'installation des champs de multiplication semencière.

II.3.3.1. Stratégies

d'interventions dans les ménages agricoles bantous

La vision du projet Livelihood est d'augmenter le niveau de

vie des communautés locales. Pour y arriver, le projet Livelihood

procède par des principes ci-après :

v Identification des ménages

bénéficiaires : La WCS/RFO organise les

recensements des ménages agricoles, ce qui donne une idée sur le

nombre précis de ménages.

v Réunions de sensibilisation :

Ici la RFO présente l'objectif du projet Livelihood, son but ou

sa mission et ses activités aux agriculteurs en vue de les amener

à comprendre le projet.

v Sélection des ménages :

On sélectionne les deux ménages : les ménages

agricoles ciblés comme bénéficiaires d'appui et

d'encadrement et les ménages multiplicateurs.

v Appui en intrants agricoles : La

WCS/Livelihood apporte aux agriculteurs des outils aratoires et des semences

améliorées pour une bonne production.

v Suivi et encadrement technique et formation :

Pour arriver à cette bonne production agricole, la WCS fait de

suivi et il y a de formation d'encadrement technique à l'intention des

bénéficiaires.

v Production et rendement :

L'efficacité des pratiques agricoles vulgarisées

s'apprécie par rapport aux résultats mesurables, obtenus par

référence aux objectifs préalablement définis et

aussi par l'évaluation de l'adoption des techniques agricoles

vulgarisées. En réalisant les interventions agricoles, le projet

Livelihood vise un but principal, celui d'augmenter la production agricole

paysanne.

v Séchage, vannage, conditionnement et

stockage : Pendant la récolte, des séances de

sensibilisation précédant le séchage, vannage pour

envisager la répartition des productions à des faits

différents. Une partie sera conservée pour

constituer une banque de semences à utiliser pendant la saison

prochaine ; Une deuxième partie sera

destinée à l'alimentation familiale ; la

dernière devra être stockée pour la vente.

v Transformation et commercialisation :

Il est parfois difficile de vendre une production brute, d'où

la nécessité de la transformation. Ici, la transformation est

locale, c'est-à-dire qu'elle se fait au moyen des engins agricoles

paysans : des moulins pour le moulage des cosettes de manioc et des

graines de maïs, des décortiqueuses d'arachide, ...

En vue de permettre la commercialisation des produits

transformés, il est pensé susciter dans le chef des CLs des

initiatives de regroupement des agriculteurs en paysannat agricole pour la

commercialisation des produits agricoles. Ceci peut inciter l'accroissement de

la production agricole d'où l'amélioration des conditions de vie

des ménages agriculteurs.

II.3.3.2. Stratégies de

gestion de champs de multiplication

L'objectif principal d'installation de champs de

multiplication est de vulgariser les variétés

améliorées du manioc dans la RFO, susceptibles d'augmenter la

production agricole. C'est dans ce cadre que le projet prévoit 15 champs

de multiplication en vue de multiplier et diffuser les boutures de manioc

amélioré auprès des ménages agriculteurs non

atteint pendant la distribution. Ainsi, pour arriver à un bon rendement,

plusieurs stratégies sont mises en marche entre autre :

Ø Installation, suivi et entretien des champs

de multiplication : pour raison de visibilité, les champs

de multiplication doivent être placés à des endroits

stratégiques (non loin de la route principale et approximité des

sentiers qui mènent vers les blocs agricoles). Comme pour les

ménages bénéficiaires, des suivis sont organisés

par les agronomes en vue de prendre certaines informations. Pour assurer en bon

état les cultures et maximiser la production, les travaux d'entretien

à exécuter comprennent le sarclo-buttage, le défrichage de

champ.

Ø Gardiennage des champs de

multiplication : étant donné qu'il existe un grand

nombre d'animaux dans la Réserve, et pour protéger les champs

contre les animaux sauvages ravageurs et d'autres formes d'attaque (vol par les

pygmées), on préconise le gardiennage des champs contre des

attaques diurnes. Pour lutter contre les attaques nocturnes et les

fréquences d'arrivée des animaux, WCS/RFO sollicite auprès

de l'ICCN/RFO les refoulements de ces animaux par les gardes.

Ø Récolte des champs de

multiplication : ici, le projet vise la multiplication des

boutures. Le projet a pensé à rentabiliser la production

tubéreuse à deux niveaux :

· Distribuer une partie de la récolte aux

CLs : en vue de vulgariser aux agriculteurs la production et

l'appétibilité des maniocs introduits, une partie de la

production est distribuée aux CLs.

· Vulgariser les communautés en technique

de transformation de manioc en farine : les techniques à

vulgariser comprennent le rouissage, l'épluchage, lavage,

séchage, conditionnement, moulage, stockage, puis la transformation et

enfin, la commercialisation.

II.3.3.3. Stratégies

d'encadrement des ménages multiplicateurs

Pour les ménages multiplicateurs, la philosophie est

presque la même que celle des champs de multiplication mais, certaines

particularités seront proposées :

v Les multiplicateurs bénéficient d'une

motivation financière pour leur permettre de bien avancer dans

l'exécution des travaux ;

v Les productions semencières sont rachetées par

la WCS à un prix dérisoire ou abordable, pour la distribution aux

autres ménages du village ;

v Lors des passassions de marché entre le

multiplicateur et la WCS, la WCS soustrait les frais avancés pour de

divers travaux. Cet acte est sanctionné par la signature d'un protocole

de collaboration entre la WCS/RFO et le multiplicateur.

II.3.3.4. Suivi et

évaluation

Au terme de son exécution, le projet est

évalué sur base de son but principal qui est la réduction

de la pauvreté des ménages encadrés qui, visiblement se

manifeste par l'augmentation des revenus des ménages.

L'évaluation est donc basée sur la comparaison entre la liste des

biens et services nécessaires pour la survie des communautés

avant les interventions et celle des biens et services après les

interventions.

II.3.4. LA PRATIQUE

D'AGROFORESTERIE

L'agroforesterie peut être définie comme un

ensemble de techniques d'aménagement des terres impliquant la

combinaison d'arbres soit avec les cultures, soit avec l'élevage, soit

même avec les deux. Cette combinaison peut être simultanée

ou échelonnée dans le temps et dans l'espace. C'est un

système stable écologiquement sain qui fait toujours appel

à des méthodes compatibles avec les pratiques sociales et

culturelles de la population locale.

La RFO est une AP habitée. Parmi les principales

contraintes actuelles à la réalisation de ses objectifs,

l'exploitation agricole non rationnelle est une menace sérieuse.

L'agriculture itinérante sur brûlis pratiquée dans et

autour de la RFO est un grand facteur de destruction de la Réserve. En

effet, plus de 80 % de la population vivant dans et vers les

périphéries de la Réserve vit uniquement de l'agriculture.

Pour pallier à cette contrainte, un encadrement et une éducation

des agriculteurs avec les techniques appropriées de gestion durable de

la forêt s'avèrent indispensables. Une des techniques

appliquées par la RFO est l'agroforesterie ou les jachères

améliorantes.

Les buts principaux de la pratique d'agroforesterie sont la

rentabilisation des jachères et la sédentarisation des

populations pour limiter le taux de déforestation dû aux

activités agricoles non propices, ainsi qu'offrir les techniques

culturales soutenables et compatibles avec la conservation de la nature.

L'optimisation de la production par unité de surface tout en respectant

le principe du rendement soutenu et le reboisement des espèces

à usages multiples sont ainsi les objectifs assignés par le

programme d'agroforesterie.

II.3.4.1. Méthode

utilisée par le Programme d'Agroforesterie

Pour parvenir à ces objectifs, la méthodologie

utilisée par le programme est la suivante :

Ø Installation des pépinières

communautaires d'arbres à différents usages dans les principales

localités dans et autour de la Réserve ;

Ø Expérimentation avec les agriculteurs de

l'adaptation des espèces légumineuses ligneuses en association

avec les cultures vivrières dans les jachères ;

Ø Vulgarisation des techniques agricoles

appropriées aux agriculteurs pour promouvoir leur production ;

Ø Distribution des intrants agricoles (houes,

machettes, semences, ...) comme accompagnement aux techniques agricoles.

II.3.4.2. Les espèces

utilisées dans le Programme

Pour choisir une espèce parmi les légumineuses,

on doit considérer les critères fondamentaux suivants :

· L'espèce doit s'adapter au milieu

local ;

· Elle doit répondre aux pratiques

culturales ;

· Elle doit pouvoir partager les ressources avec les

cultures intercalaires ;

· Elle doit entretenir et améliorer le sol.

Le Programme d'Agroforesterie utilise quelques espèces

des légumineuses aidant comme fertilisant du sol pour une

rentabilité. Il s'agit de : Leucaena leucocephal, Leucaena

diversifolia et Calliandra calothyrsus. A part la fertilisation des sols,

le Programme a initié un autre volet dénommé la

domestication des arbres forestiers. Cette domestication consiste

à faire sortir certaines espèces d'arbres utiles de l'état

sauvage pour les adapter à la culture au champ. Les espèces

suivantes sont représentées en pépinière et seront

distribuées aux agriculteurs : Cola acuminata, Garcinia cola,

Pipper guinensis, Dacryodes edulis, ...

Ainsi dit et expliqué, nous étions descendus sur

terrain pour visiter de parcelles de démonstration et

témoin ; enfin, nous avions visité aussi un Champ

Communautaire du Groupe des Amis d'Agroforesterie (GAA) à BAPUKELI, 6 km

du Centre Epulu.

CHAPITRE QUATRIEME

RECHERCHE ET MONITORING

II.4.1. RECHERCHE BOTANIQUE

En collaboration avec les institutions, universités et

centres de recherche congolais, belges ou autres, des recherches sont

menées dans la RFO en vue d'améliorer les connaissances sur la

dynamique de la flore et de la faune, d'apporter des informations et de

recommandations utiles pour la gestion de la Réserve ; de renforcer les

capacités de jeunes scientifiques congolais. Le personnel de l'ICCN est

impliqué dans les travaux sur le terrain.

La recherche botanique a commencé les activités

dans la Réserve de Faune à Okapis depuis 1986 dans le but

principal de mener des recherches à long terme pouvant permettre

d'orienter les gestionnaires dans la conservation du Site (RFO/ICCN). Plusieurs

activités de recherche botanique sont réalisées au sein de

la RFO dont : Activité des gestions des infrastructures des

recherches (Arboretum et Herbarium) ; Etude de la phénologie ;

Etude météorologique ; Etude de la dynamique

forestière.

II.4.1.1. L'HERBARIUM

C'est un laboratoire botanique ou un local où on

entrepose des spécimens végétaux d'un milieu connu.

0. Activités de l'Herbarium

Ø Enrichissement de l'Herbarium en collection

botanique ;

Ø Assainissement ou entretien de la

collection ;

Ø Informatisation de l'Herbarium, c'est-à-dire

mettre les données des collections reçues dans

l'ordinateur ;

Ø Echange des collections avec les Herbaria du

monde ;

Ø Identification des collections.

1. Collection des spécimens

Les spécimens récoltés sont

étiquetés et les informations y relatives sont au

préalable écrites dans un carnet de terrain. Ces informations

aident lors de la mise sous presse dans le remplissage de fiche de collection.

Les matériels utilisés lors du pressage de collections sont les

suivants : la presse pour couvrir toutes les collections de part et

d'autre, le carton, les papiers buvards, les lames métalliques, les

papiers journaux et la sangle pour presser ou comprimer les collections.

2. Exemples de quelques collections

Les 10 collections MULUBA KATEMBO

Préféré sont venues des plantes de la forêt primaire

monodominante à Gilbertiodendron dewevrei à Kasenya.

|

N° Coll.

|

Nom vernaculaire

|

Nom scientifique

|

Famille

|

Usage

|

|

01.

|

Mbau

|

Gilbertiodendron dewevrei

|

Caesalpiniaceae

|

Bois d'oeuvre

|

|

02.

|

Eyako/ Checheche

|

Cassia manii

|

Caesalpiniaceae

|

Bois d'oeuvre

|

|

03.

|

Emule ou Eta

|

Greenwayodendron suaveolens

|

Annonaceae

|

Bois d'oeuvre

|

|

04.

|

Kpama

|

Klainedoxa gabonensis

|

Irvingiaceae

|

Bois d'oeuvre

|

|

05.

|

Lianga/ Mwenge

|

Beilschmiedia manii

|

Lauraceae

|

Bois d'oeuvre et alimentation des okapis

|

|

06.

|

Mane/ Gbeletu

|

Pausinystalia macroceras

|

Rubiaceae

|

alimentation des okapis

|

|

07.

|

Ngango

|

Pancovia harmsiana

|

Sapindaceae

|

Bois d'oeuvre

|

|

08.

|

Lipasa

|

Garcinia epunctata

|

Clusiaceae

|

alimentation des okapis

|

|

09.

|

Kumukumu

|

Bacteria phistylosa

|

Passifloraceae

|

Bois

|

|

10.

|

Sopa

|

Atiaris toxicaria

|

Moraceae

|

alimentation des okapis

|

II.4.1.2. LA PHENOLOGIE

La phénologie est l'étude de cycle

végétatif des espèces végétales. Durant ce

cycle de vie, on observe les feuilles, les fruits, s'ils sont tombés par

terre ou sont sur l'arbre. En corollaire avec les données

météorologiques, la phénologie montre les effets ou

impacts des changements climatiques sur la végétation.

Il existe plusieurs facteurs favorisant les changements

climatiques et peuvent être une menace pour la végétation.

Ces facteurs sont : le feu de brousse, le vent, l'inondation, la

concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère.

Dans la RFO par son programme WCS, ces études

phénologiques ont commencé à l'année 1991. Pendant

les périodes de la floraison, la

feuillaison, la chute

des feuilles, etc., il est déjà identifié à la

Réserve 90 traits susceptibles dus aux changements climatiques qui sont

regroupés en 5 traits :

- Habitat spécialisé ;

- Exigence des microclimats ;

- Tolérance environnementale étroite ;

- Interruption environnementale mettant en danger les

espèces ;

- Interaction spécifique entre les espèces.

Tableau : Fiche de

prélèvement des données phénologiques

|

FORET DE LENDA

|

|

|

|

|

komea :

|

mayani ya kukomea

|

|

|

|

|

|

|

|

|

mpya :

|

mayani teke teke

|

|

|

DATE

|

|

|

|

|

|

maua :

|

maua

|

|

|

|

|

|

|

|

|

mbegu :

|

mbegu

|

|

|

EQUIPE

|

|

|

|

|

|

changa :

|

mbegu changa

|

|

|

|

|

|

|

|

|

komea :

|

mbegu ilyokomea

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

JUU YA MITI

|

|

CHINI YA MITI

|

|

|

|

KIBILA

|

|

komea

|

mpya

|

maua

|

mbegu

|

|

maua

|

changa

|

komea

|

notes

|

Noms scientifiques

|

|

(1)

|

Kokolo

|

1

|

X

|

X

|

X

|

X

|

|

X

|

X

|

X

|

mort

|

Blighia welwitchii

|

|

2

|

Tembu

|

1

|

2

|

0

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Cynometra alexandrii

|

|

517

|

Matela

|

1

|

2

|

0

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Uapaca guineesis

|

|

518

|

Songo

|

1

|

2

|

0

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Ricinodendron heudelotii

|

|

519

|

Songo

|

2

|

2

|

0

|

0

|

2

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Ricinodendron heudelotii

|

|

3

|

Sange G

|

1

|

2

|

1

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Xylopia aethiopica

|

|

465

|

Kangba

|

2

|

2

|

0

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Parinari excelsa

|

|

(46)

|

Songo

|

0

|

2

|

0

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Ricinodendron heudelotii

|

|

457

|

Ebute

|

8

|

2

|

0

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Irvingia robur

|

|

467

|

Songo-

|

9

|

X

|

X

|

X

|

X

|

|

X

|

X

|

X

|

|

Ricinodendron heudelotii

|

|

468

|

Chene

|

9

|

2

|

0

|

0

|

2

|

|

0

|

2

|

0

|

|

Ficus mocuso

|

|

469

|

Eko

|

2

|

2

|

0

|

2

|

0

|

|

2

|

0

|

0

|

|

Julbernardia seretii

|

|

470

|

Njingi

|

3

|

2

|

0

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Parinari excelsa

|

|

4

|

Songo +

|

1

|

2

|

0

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Ricinodendron heudelotii

|

|

(43)

|

Songo

|

5

|

X

|

X

|

X

|

X

|

|

X

|

X

|

X

|

|

Ricinodendron heudelotii

|

|

436

|

Eko

|

1

|

1

|

0

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Julbernardia seretii

|

|

437

|

Njingi

|

2

|

2

|

2

|

0

|

2

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Parinari excelsa

|

|

5

|

Mbeli

|

6

|

2

|

0

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Canarium schweinfurthii

|

|

(6)

|

Mawela

|

1

|

X

|

X

|

X

|

X

|

|

X

|

X

|

X

|

mort

|

Ficus exasperata

|

|

(7)

|

Songo -

|

2

|

X

|

X

|

X

|

X

|

|

X

|

X

|

X

|

mort

|

Ricinodendron heudelotii

|

|

(8)

|

Kene

|

1

|

X

|

X

|

X

|

X

|

|

X

|

X

|

X

|

|

Celtis adolfi-friderici

|

|

9

|

Tembu

|

2

|

2

|

0

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Cynometra alexandrii

|

|

10

|

Njingi

|

1

|

2

|

0

|

0

|

0

|

|

0

|

0

|

0

|

|

Parinari excelsa

|

II.4.1.3. LA METEOROLOGIE

La météorologie fait partie des sciences

naturelles physiques ; c'est l'étude, dans le sens le plus large du

terme, de l'atmosphère terrestre : composition,

phénomènes nombreux et complexes qui s'y déroulent,

phénomènes d'interactions entre l'atmosphère et la surface

terrestre, lois régissant divers phénomènes.

Les études météorologiques ont

été amorcées à la RFO à 1986 par le

programme WCS dans trois stations à savoir : la station palais

d'Epulu, Afarama et la station Lenda dans les terrains d'étude.11(*) A la RFO, on

prélève deux données météorologiques :

la température et la pluviométrie. Ces deux données se

mesurent respectivement par un thermomètre enregistreur et un

pluviomètre. La récolte des données se fait sur une fiche

une fois par jour et à une heure précise (à 7 heures 30

minutes).

1. Météorologie du

prélèvement des données

Ø Température : deux

températures sont prises chaque jour : le maximum quotidien

(généralement atteint pendant l'après midi), et le minimum

quotidien (généralement atteint pendant la nuit). Un

thermomètre particulier appelé Thermomètre Enregistreur

est utilisé afin d'obtenir toutes ces informations. Il est

constitué de deux thermomètres liés entre eux dont l'un

enregistre la plus haute température atteinte depuis la dernière

lecture, et l'autre la plus basse. La lecture est faite en degré Celsius

(° C).

Ø Pluviométrie : la

quantité de pluie tombée en 24 heures est récoltée

dans l'appareil pluviométrique placé en pleine aire, au sein de

la station. Les données quotidiennes récoltées sont

additionnées pour constituer la pluviométrie mensuelle.

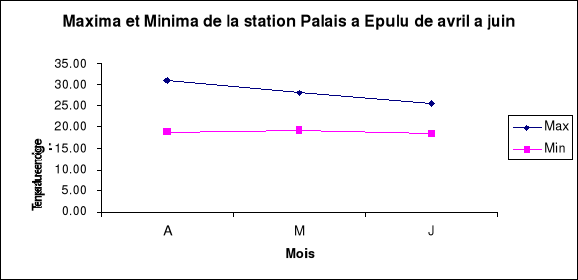

Diagramme de variation

mensuelle moyenne de température à Epulu/station

palais

La plus grande valeur a été enregistrée

en avril 2010 soit 30,97°C pour les maxima et a dimuniée progressivement

jusqu'à juin. La valeur de minima est presque identique (sans beaucoup

de variation durant les deux mois du trimestre soit 18,40 (juin) à

19.19°C (mai).

2. Importance de la météo pour la

RFO

La météo influence fortement la période

de floraison, de fructification et de renouvellement des feuilles. Elle peut

aussi affecter les quantités de fruits et de fleurs produites ainsi que

le nombre des plantules qui survivent, facteurs qui déterminent la

disponibilité en nourriture des animaux, donc leur production et leur

mortalité, leurs migrations et leurs déplacements. A une

échelle plus petite, la météo change la distribution

locale des animaux, car ils cherchent à s'abriter du vent, de la pluie

ou du soleil.12(*)

Les données météo sont très

importantes car elles peuvent aider les chercheurs à interpréter

les données de l'abondance, de distribution, de reproduction, de

mortalité et de comportement des animaux et des végétaux.

Elles sont également d'une importance capitale pour les agronomes car le

calendrier agricole d'un milieu déterminé est fonction des

données météo. De plus, on pense que les changements

climatiques sont plus importants aujourd'hui que pendant les derniers

10 000 années.13(*)

C'est ainsi que la RFO/WCS par son Centre de Formation et de

Recherche en Conservation Forestière (CEFRECOF) a amorcé depuis

1986 pour la station palais d'Epulu et 1991 pour les deux terrains

d'études (Afarma et Lenda), le travail de la récolte des

données météo qui se poursuit jusqu'aujourd'hui.

II.4.1.4. LA DYNAMIQUE

FORESTIERE

L'objectif de la dynamique forestière est de

connaître la composition, la structure et la dynamique de la

forêt ; elle permet d'évaluer les puits carbones.

1. Méthodologie pour le placeau de 40 hectares

dans la RFO/Epulu

La première tache des travaux du placeau de 40 ha est

celle d'arpentage. Les autres taches suivront au fur et à mesure que la

première avancera. Après la délimitation des placettes de

20 x 20 m, chacune d'elles sera ensuite subdivisée en 16 carrés

de 5 x 5 m. L'objectif poursuivi dans cette étude est d'inventorier

toutes les plantes ligneuses érigées de diamètre

supérieur ou égal à 10 cm et toutes les lianes de

diamètre supérieur ou égal à 20 cm, assigner

à chacune d'elles une étiquette permanente pourvue d'un

numéro, mesurer son diamètre, cartographier sa position dans la

placette, et aussi assurer son identification complète.

La délimitation des sous placettes ou carrés,

l'étiquetage, la cartographie et la mensuration seront assurés

par des équipes formées de 8 personnes dont un chef

d'équipe qui s'occupera particulièrement de la prise des notes,

un étiqueteur, deux cartographes, un mensurateur, un aide cartographe et

trois techniciens chargés de la détermination préliminaire

des espèces et disposant d'une connaissance profonde de la flore locale.

Ces derniers s'occuperont aussi du transport, de la collection des

échantillons à grande hauteur et du marquage des points de

mesure. Pour nous, notre étude de la dynamique forestière a

été faite sur une seule placette de 20 x 20 m.

2. Matériels utilisés

Chaque équipe de travail aura besoin d'un bureau

portatif, d'un mètre-diamètre, d'au moins sept mètres

rubans, d'un marteau, de pièces de fil à nylon, d'un pieds

à coulisse, de deux crayons, de fiches de terrain et de papier

spécial pour les cartes. Une tige en bois de 1,3 m sera utilisée

pour indiquer le point de mesure de DBH en anglais ou DHP en français

qui est le Diamètre à Hauteur de Poitrine.

Outre ce matériel permanent, des étiquettes en

aluminium numérotées en séries, seront utilisées

pour l'identification de chaque individu. Ces étiquettes seront

fixées aux arbres de petite taille au moyen des morceaux de fil à

nylon tressé de préférence, préalablement

coupés de 0,5 m et introduits dans les trous des étiquettes.

D'autres étiquettes en aluminium très souples, marquées

« A », « B », « C » servira pour distinguer les

tiges multiples ou les ramifications ayant une différence

inférieure à 5 cm de diamètre. Pour les arbres de

diamètre supérieur ou égal à 50 cm, les

étiquettes seront fixées par des clous en aluminium. Des

échelles pourront être nécessaires pour la mensuration au

dessus des contreforts ou des racines échasses. Des morceaux de fil

à nylon seront utilisés pour le transport des étiquettes

portant des numéros consécutifs, de la peinture blanche et une

brosse (à dents) seront utilisées pour marquer les points de

mensuration sur chaque tige, surtout sur les lianes, les étrangleurs et

les grands arbres.

C'est ainsi que nous avons réalisé une

étude de la dynamique forestière ayant une et une seule placette

de 20 x 20 m dont le grand résultat se retrouve en annexe. Voici en

quelques sortes les diagrammes des histogrammes (arbres et sous arbres

abondants de cette placette) :

Les espèces

Abondantes de la Canopée

Nous avons inventoriés 180 espèces (arbres et

sous arbres) dans cette aire d'étude. Dont nous avons trouvé 6

espèces les plus abondantes qui sont Gilbertiodendron dewevrei

avec 34 espèces, Pancovia harmsiana avec 9

espèces, Cola sciaphila avec 5 epèces, Staudtia

gabonsensis avec 4 espèces, Mammea africana avec 4

espèces et Rinorea afzelii avec 3 espèces. Soit 32,8 %

de l'ensemble de l'échantillonnage.

Parmi les espèces du sous bois, nous avons

identifiés 3 les plus abondantes dont nous avons Alornea

floribunda qui a 53 espèces, Scaphopetalum dewevrei avec 9

espèces et Cola congolensis avec 4 espèces. Soit 36,7

%.

A ce qui concerne la répartition spatiale des

espèces, nous voyons que ces espèces retrouvées dans cette

aire d'étude sont groupées en agrégat, pour dire qu'il y a

des surfaces vides dans la placette, c'est-à-dire il y a des

allées. Donc, ces espèces se sont reparties inégalement

dans l'espace.

II.4.2. MONITORING

Par définition du mot MONITORING, C'est

l'opération qui consiste à suivre méticuleusement le

fonctionnement d'un système, d'un processus en temps réel. C'est

ainsi qu'il y a des suivis qui se font pour une bonne protection et

conservation de la Réserve à travers les différents

comités.

II.4.2.1. Le Comité Local

de Suivi pour la Conservation des

Ressources Naturelles

(CLSCRN)

Le CLSCRN a été créé dans la RFO

afin d'harmoniser les relations entre l'ICCN/RFO et les communautés

environnantes. C'est une structure qui joue le rôle d'un pont entre la

RFO et les CLs pour instaurer un climat de confiance indispensable entre ces

deux parties prenantes dans la meilleure gestion des ressources naturelles.

Cette structure assure l'implication effective des CLs dans la conservation des

ressources naturelles et atténue les conflits autour des ressources

naturelles en créant une attitude positive des CLs vis-à-vis de

la Réserve.

Le rôle du CLSCRN, d'une manière

générale, est d'assurer le lien entre l'ICCN et les CLs. Et d'une

manière spécifique, il a comme tâche :

Ø Redynamiser le dialogue dans le cadre de la

sensibilisation sur le bien fondé de la conservation des ressources

naturelles de la Réserve ;

Ø Inciter la population à l'autopromotion

villageoise ;

Ø Identifier les besoins des CLs selon le cas et le

milieu à exécuter avec l'appui de l'ICCN et autres

partenaires ;

Ø Contraindre les membres du CLSCRN et la population

à ne pas se livrer aux activités illégales.

II.4.2.2. Le Contrôle de Séjour et

de Passage (CSP)

Le CSP dans la RFO est une mesure d'accompagnement au zonage

afin de réduire les conflits entre les autochtones et les

immigrés sur la gestion voire l'utilisation des terres, le partage du

pouvoir et par l'occasion gérer le problème de la surexploitation

des ressources naturelles dans la RFO. Le but de cette activité est de

réglementer l'accès aux ressources naturelles et au séjour

dans la Réserve.

Cette activité se réalise en étroite

collaboration avec les entités administratives en place, il y a

installation des postes d'enregistrement pour la livraison des documents de

contrôle (jeton de passage), gratuitement délivrés à

toute personne franchissant la RFO.

Afin de renforcer ce contrôle au niveau local, des

Comités de Contrôle de Séjour et de Passage (CCSP) qui

veillent sur le séjour et l'accès aux ressources naturelles ont

été installés dans quelques villages. Ceux-ci

délivrent le Permis de Séjour Temporaire aux visiteurs et les

cartes des résidents aux autochtones figurant dans le répertoire

des habitants concernés. Ces deux spécimens d'immigration sont

délivrés moyennant une somme d'argent. Ce frais contribue aux

actions de développement communautaire de chaque entité

concernée et vise plus les interventions au niveau social (école,

centres de santé et sport). C'est une approche participative

basée sur la promotion des activités de la conservation, de

développement et celles génératrices de revenus dans le

souci de contribuer à l'amélioration de conditions de vie de la

communauté locale.

Actuellement, il existe quatre postes de CSP, à savoir

Zunguluka, Epulu, Molokay et Adusa tandis qu'il y a cinq sites où

fonctionnent les comités de CSP: Bandisende (entre Zunguluka et Epulu),

Epulu, Molokay, Badengaido et Ekwe (entre Mambasa et Nduye).

Les membres du comité font le recouvrement des

visiteurs en leur faisant payer un permis de séjour temporaire dont la

durée n'excède jamais 180 jours soit six mois. Ils vendent des

cartes des résidents aux personnes ayant été

recensées et répertoriées lors de recensement comme

habitant de la RFO.

CHAPITRE CINQUIEME

LE TOURISME A LA RFO

II.5.1. HISTORIQUE DU TOURISME A

LA RFO

L'Okapi, animal phare de la RFO, a été

découvert par un certain Harry Johnston Hamitton en 1901, comme un

animal endémique de la RDC. Le tourisme dans la RFO a commencé

depuis bien longtemps avec les explorateurs venant capturer les okapis dans le

but de les expédier tous. Le tourisme proprement dit a été

lancé par Monsieur David en 1954 qui s'installa à Epulu et puis

s'est mis à construire l'hôtel touristique.

De 1964 à 1967, il y a eu la destruction massive de

toutes les infrastructures touristiques de la station par la rébellion

de Mulele. En 1968, la station d'Epulu a été prise en charge par

l'Etat Congolais et gérée par l'Institut Congolais pour la

Conservation de la Nature comme étant toujours un zoo. En 1985, la

Société Zoologique de New-York (SOZONY) s'installa pour

démarrer et mener les activités des recherches scientifiques pour

la conservation. En 1987, l'installation du projet Animals In Motion (AIM)

avait pour but de remettre en état les infrastructures touristiques et

la capture des okapis.

Depuis l'implantation d'AIM à Epulu, le projet est

devenu aujourd'hui Gilman International Conservation (GIC) qui a pour but de

contribuer à la sauvegarde de la faune et flore de la RFO et soutenir

l'ICCN à la gestion de la Réserve. Pour atteindre son but, le

projet GIC, partenaire de l'ICCN, a pour objectifs spécifiques de

promouvoir l'écotourisme et l'éducation environnementale, tout en

mettant en place les infrastructures touristiques appropriées.

Après une certaine période de plus au moins dix

ans de guerre qui a déchiré la RDC, il n'y avait plus

d'activités touristiques dans la RFO. C'est à partir d'ici 2009 -

2010 que le tourisme a repris ses activités dans la Réserve par

les touristes tant internationaux que nationaux. Le tourisme étant un

fait de voyager pour son plaisir ou loisir, la RFO dispose d'une structure

d'accueil des touristes. Elle regorge d'une biodiversité riche en faune

et flore.

II.5.2. INFRASTRUCTURE

TOURISTIQUE

L'accès à la RFO se fait par la Route Nationale

No 4, Kisangani - Bunia. La station d'Epulu est située

à 460 km de Kisangani et d'environ 240 km de Bunia. Une autre

possibilité d'accès à la Réserve, est la voie

aérienne : un aérodrome de l'ICCN est disponible et bien

entretenu. La station d'Epulu possède comme infrastructure : un

bâtiment administratif, un centre d'Accueil, un gite avec toilette et

douche internes, deux bungalows, quatre paillotes, un camping vaste et

verdoyant d'une capacité d'accueil de plus ou moins 100 personnes et une

toilette moderne externe.

II.5.3. ATTRACTION TOURISTIQUE

Les attraits de la RFO sont :

Ø okapis (Animal phare de la Réserve) au zoo et

autres animaux (Singe, Perroquet gris, Eléphants, ...) en forêt.

Ø Présence des pygmées dans leur milieu

naturel

Ø Chasse traditionnelle au filet sélectif par

les Mbuti.

Ø Présence des chauves-souris au Mont M'bia.

Ø Vision panoramique des forêts à partir

du Mont M'bia.

Ø Végétation des rochers (Inselbergs) au

Mont Sida et au Mont M'bia.

Ø Chute au confluent des rivières Ituri et Epulu

qui arrose la Réserve.

Ø Observation des différentes espèces

d'oiseaux.

Ø Possibilité du camping libre à

coté de la rivière Epulu ; etc.

II.5.4. ORGANISATION

Les visites dans la Réserve sont toujours

guidées par les Eco-guides ou les gardes de parc. Pour participer au

fonctionnement de la RFO, un tarif est en vigueur selon le loisir :

Participation à la chasse traditionnelle ; Visite des okapis au

zoo ; Nuit à la belle étoile au campement des pygmées

en assistant aux danses et rites traditionnels ; Visite des salines et

promenade dans la paisible forêt.

Les visites sont disponibles tous les jours du lundi au

dimanche suivant un programme convenu entre le visiteur et le

délégué aux visites. La restauration est à la

charge du visiteur qui doit s'approvisionner soit au départ ou soit au

Centre Commercial d'Epulu. En effet, l'ICCN n'organise pas un service de

restauration à la station.

II.5.5. LOGEMENT

Bungalows : avec un lit double, le prix revient de 30

à 35 $ par nuit.

Gite : avec lit double, 30 à 35 $ par nuit ;

avec lit simple, 20 à 25 $ par nuit.

Camping : sans tente, 15 $ par nuit ; avec votre

propre tente : 10 $ par nuit.

Ainsi, la tente est individuelle. Le paiement s'effectue au

Centre d'Accueil suivant une grille de tarification fixée par la

Direction Générale de l'ICCN.

CONCLUSION

En guise de conclusion, nous voici au terme de notre stage de

professionnalisation effectué à la Réserve de Faune

à Okapis à EPULU pendant une période allant de 13

septembre au 17 octobre 2010. Notre présent rapport de stage

était constitué de deux grandes parties, hormis l'introduction et

cette conclusion, dont la première a parlé des

généralités sur la Réserve de Faune à

Okapis, c'est-à-dire comment est son fonctionnement. La seconde nous

relate le déroulement du stage. Elle nous donne un aperçu

général sur les activités que nous avions parcourus au

sein de la RFO, entre autre la protection de la Réserve, la conservation

communautaire, les activités de recherche et monitoring, et enfin le

tourisme durable.

Ainsi, nous pouvons affirmer en 90 % d'atteindre nos objectifs

assignés et préétablis au début de ce

présent rapport. Pour arriver à atteindre ces objectifs

préétablis, nous avions utilisé les méthodes ou

techniques de documentation à la bibliothèque de la WCS pour la

rédaction du stage surtout la partie de généralités

sur la RFO ; d'interview ou entretien suivi des questions explicatives

pour s'informer du fonctionnement de la RFO/ICCN et ses partenaires (WCS et

GIC) ; d'observation participante aux activités organisées

au sein de deux partenaires de la RFO, ainsi que des visites sur

terrain.

La RFO est une structure organisée du gouvernement

congolais. Elle s'efforce à réaliser le maximum de protection

à travers ses stratégies (politiques de gestion) et moyens pour

arriver à une bonne et/ou meilleure protection et conservation des

ressources naturelles malgré les difficultés qu'elle est entrain

de traverser sans appui du gouvernement central.

RECOMMANDATIONS et/ou

SUGGESTIONS

Il est vrai que dans toutes les organisations ou institutions

publiques ou privées, il ne manque jamais des points positifs et

négatifs, forts et faibles marchant toujours ensemble,

c'est-à-dire deux à deux. Dans cette même optique,

après les observations et constats faits durant notre stage à la

Réserve de Faune à Okapis, quelques recommandations et/ou

suggestions s'avèrent importantes pour une bonne organisation et un bon

fonctionnement de l'ICCN/RFO et ses partenaires (WCS et GIC) d'un

côté et de l'Université Shalom de Bunia d'autre

côté. Ainsi, nous recommandons et/ou suggérons ce qui

suit :

v AU GOUVERNEMENT

Ø Mettre des moyens disponibles et nécessaires

pour une bonne protection et/ou conservation de cette Réserve qui est la

RFO, la seule aire protégée habitée de la RDC ;

Ø Stabiliser la Réserve du point de vue

sécuritaire ; parce que là où il y a la guerre les

choses ne marchent pas toujours bien ; etc.

v A l'ICCN/RFO

Ø Bien vouloir encore instaurer le système de

contrôle de séjour et surtout de passage des véhicules

comme il se faisait dans les années écoulées pour

éviter le braconnage ;

Ø Ensemble avec le GIC, faire la promotion de

l'écotourisme comme ce fut dans le passé, c'est-à-dire

mettre en valeur les sites touristiques abandonnés de la Réserve

entre autre le Mont M'bia et le Mont Sida, donc construire les hôtels

touristiques et aménager ces sites ;

Ø Selon le constat, augmenter le nombre des gardes pour

la bonne surveillance de la Réserve car cette dernière est

très menacée par les braconniers à mains armées et

le nombre des gardes est limité par rapport à la superficie de la

Réserve.

v A la WCS

Ø Echanger régulièrement des

correspondances avec les institutions supérieures et universitaires qui

envoient ses étudiants au Centre de Formation et de Recherche en

Conservation Forestière pour qu'il y ait plus d'harmonie afin d'aider

ces étudiants à participer aux différentes

activités du terrain afin d'atteindre son objectif principal de

concilier la théorie apprise à la pratique sur terrain. Faute de