|

RAPPORT DE LICENCE

DEDICACES

Nous dédions ce travail à nos parents, pour leur

soutient et les sacrifices qu'ils ne cessent de faire montre dans le but de

nous assurer un avenir sans embuches.

Que ce travail soit le fruit de notre profonde gratitude.

REMERCIEMENTS

Les rédacteurs du présent rapport tiennent

à remercier vivement tous les dirigeants du département de

Géographie, pour nous avoir ouvert un environnement propice à

notre épanouissement académique, ainsi que leur soutient moral.

Il s'agit notamment du Dr. IYA Moussa (Doyen de la FALSH) ; Dr. J.P NDAME

(vice-Doyen chargé de la programmation) ; Pr. M. TCHOTSOUA (chef du

département de géographie). Notre gratitude s'adresse aussi

à tous nos enseignants qui, tout au long de notre parcours

académique, nous ont enrichis intellectuellement et psychologiquement.

Il s'agit notamment de : Dr. NGONE, Dr. LOULEO J., Dr. WAKPONOU A., Dr.

BITA Charles Alain (de la Faculté des Sciences Economiques et des

Gestions).

Nous n'oserons oublier notre encadreur et enseignant, M.

BRILTEY BAKULAY, pour l'efficacité et la constance du soutien qu'il a

apporté au fonctionnement de ce groupe.

Les rédacteurs remercient collectivement l'ensemble des

participants actifs et assidus de la population du quartier Burkina, en

soulignant la richesse tant des apports issus du maire de la commune de

Ngaoundéré Ier, du délégué de la

CAMTEL, que des amis et frères.

RESUME

Le quartier Burkina est l'un des quartiers de la ville de

Ngaoundéré animé par une population composite de part leur

appartenance ethnique, et de leurs différentes classes sociales.

Cependant, depuis le début des années 70, un besoin en

infrastructures urbaines se fait de plus en plus sentir dans l'ensemble des

quartiers de la ville de Ngaoundéré et dans les quartiers

récents, y compris Burkina. Et l'une des principales manifestations de

ce manque est la mise en place, par la population locale, des ponts et beaucoup

d'autres infrastructures. Afin d'évaluer les différentes

infrastructures présentes et absentes dans le quartier, nous avons

procédé à des observations directes sur le terrain, et par

des enquêtes. Les observations et les enquêtes ont permis

l'identification ou l'évaluation du potentiel infrastructurel du site

d'intérêt. Le suivi des discutions et des observations ont permis

de comprendre la situation du quartier par rapport aux actions entreprises par

les services locaux et la nécessité de ces infrastructures pour

le développement du quartier. Le quartier Burkina est doté d'un

minimum d'infrastructures locales (une rue principale, abduction en eau

potable, desserte en électricité etc.). Mais l'initiative de leur

mise en place relève d'un effort de la population et des élites

locales. Cette situation est liée à sa position

géographique (relief accidenté ne favorisant pas leur mise en

place). Le rôle de l'Etat, par l'aménagement des ponts et des

voies de communication, se fait peu sentir.

Mots clefs : Burkina, Infrastructures,

Occupation anarchique, Agent, Urbanisation.

ABSTRACT

The Burkina's quater is the one of quater of Ngaoundere most

lively by a various population in case of their ethnic belongs, and their

different social classes. However, since the beginning of the year 70, a need

in urban infrastructures is getting feel nicer and nicer on the whole of

Ngaoundere quarters' and also in recent ones like Burkina. And the major impact

of this shortage is the adjustment for the local population of bridges, streets

and so one and so for. In order to assess the different infrastructures present

and absent in Burkina's quater, whe proceeded by direct observations on the

land, also by investigations. The observations and inquiries enable us to

identify or to evaluate the infrastructural potential of the interest site. The

follow-up of discussions and observations allowed us to understand the

situation of the quater in comparison to the different actions of local

services and the necessity of these infrastructures for the development of the

quater. Burkina is equipped to the minimal local infrastructures that are

requested to this type of quater (one principal street, potable water

adduction, electricity). But, the initiative of their adjustment, in the while

quater, relief to an effort of the population and local elites. This situation

is bounded to his graphic position (uneven relief which doesn't favorise their

adjustment) and the other immoral acts of his population. The role of State, by

the fitting out of bridges and communication highways is getting more.

Key words: Burkina,

Infrastructures, Anarchyc occupation, Agent, Urbanization.

SIGLES ET ABREVIATIONS

AES-SONEL: American Electricity Society-Société

Nationale d'électricité.

CAMTEL: Cameroon Telecommunication

CAMWATER: Cameroon Water (Camerounaise Des Eaux, C.D.E).

FALSH: Faculté des Arts, Lettres et Sciences

Humaines.

FME : Fonds Monétaire Européen.

HYSACAM : Hygiène et Salubrité du

Cameroun.

ENSAI : Ecole Universitaire des Sciences

Agro-industriels.

RDPC : Rassemblement Démocratique du Peuple

Camerounais.

SNEC : Société Nationale des Eaux du

Cameroun.

UNDP : Union Nationale pour la Démocratie et le

Progrès.

SOMMAIRE

|

INTRODUCTION....................................................................................

|

1

|

|

PROBLEMATIQUE.................................................................................

|

1

|

|

QUESTIONS DE

RECHERCHES.................................................................

|

2

|

|

CONTEXTE

SCIENTIFIQUE......................................................................

|

2

|

|

OBJECTIF

PRINCIPAL.............................................................................

|

4

|

|

OBJECTIFS SPECIFIQUES OU

SECONDAIRES.............................................

|

4

|

|

HYPOTHESES.......................................................................................

|

5

|

|

PREMIERE

PARTIE..............................................................................

|

6

|

|

Rapport de

terrain.....................................................................................

|

7

|

|

Méthodologie..........................................................................................

|

9

|

|

DEUXIEME

PARTIE..............................................................................

|

11

|

|

CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE DU

MILIEU.................................

|

12

|

|

I-LE MILIEU

PHYSIQUE..........................................................................

|

12

|

|

1-Relief, sol et hydrographie

........................................................................

|

12

|

|

2-Climat et

végétation................................................................................

|

13

|

|

II-LE MILIEU

HUMAIN...........................................................................

|

13

|

|

1-La population : présentation

générale............................................................

|

13

|

|

2-Présentation de

l'habitat...........................................................................

|

15

|

|

CHAPITRE II : ANALYSE ET ETAT DES LIEUX DES

INFRASTRUCTURES URBAINES DANS LE QUARTIER

BURKINA-FASSO......................................

|

17

|

|

I-PRESENTATION GENERALE DES INFRASTRUCTURES URBAINES DU

QUARTIER............................................................................................

|

17

|

|

1-Historique et

identification........................................................................

|

17

|

|

1.1-Identification......................................................................................

|

17

|

|

1.2-Historique..........................................................................................

|

17

|

|

2-Procédures de mise en

place......................................................................

|

18

|

|

2.1-Les acteurs

impliqués............................................................................

|

19

|

|

2.2-Mise en place des

infrastructures ;.............................................................

|

20

|

|

II-INFRASTRUCTURES URBAINES ET ADAPTATION AUX MODES DE VIE DE

LA

POPULATION...................................................................................

|

22

|

|

1-Possibilités d'accès aux

infrastructures.........................................................

|

22

|

|

2-Importances..........................................................................................

|

24

|

|

3-Place des infrastructures face aux

besoins......................................................

|

25

|

|

CHAPITRE III : FACTEURS LIMITANT ET CONSEQUENCES

SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU

QUARTIER.............................................

|

26

|

|

I-LES FACTEURS

LIMITANT....................................................................

|

26

|

|

1-Un relief

accidenté.................................................................................

|

26

|

|

2-Les critères financiers, logistiques et

politiques ;...............................................

|

26

|

|

3-La pression

démographique........................................................................

|

27

|

|

II-LES

CONSEQUENCES..........................................................................

|

28

|

|

1-Effet de la pression démographique sur les

infrastructures....................................

|

28

|

|

2-Dégradation du

milieu..............................................................................

|

28

|

|

CONCLUSION.......................................................................................

|

30

|

|

BIBLIOGRAPHIE....................................................................................

|

31

|

|

LEXIQUE.............................................................................................

|

33

|

|

ANNEXE................................................................................................

|

35

|

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

|

Photo 1 : prolifération du petit commerce à

Burkina...........................................

|

|

|

Photo 2 : Disposition anarchique des

maisons................................................

|

|

|

Photo 3 : Habitats situés sur une zone à

risque..................................................

|

|

|

Photos 4-5 : Résurgence des blocs de rochers le

long des voies de communication.......

|

|

|

Photo 6 : câbles électriques et

téléphonique.....................................................

|

|

|

Photo 7 : compteurs

d'eau.........................................................................

|

|

|

Photo 8 : point de vente d'eau

potable............................................................

|

|

|

Photo 9 : Erosion

hydrique........................................................................

|

|

|

Photo 10 : Rigole mal

aménagée..................................................................

|

|

LISTE DES TABLEAUX

|

TABLEAU 1 : Catégories

socioprofessionnelles................................................

|

|

|

TABLEAU 2 : Principales sources de ravitaillement en eau

potable..........................

|

|

|

TABLEAU 3 : Principales sources de ravitaillement en

électricité............................

|

|

INTRODUCTION GENERALE

Les effets de la croissance démographique,

couronnée par la pression constante sur les espaces constituent de nos

jours un débat hautement source de polémiques sur la scène

internationale. ASCHER F1(*). Soutient ce point de vue lorsqu'il explore les

tendances actuelles liées à la concentration des hommes au sein

des grandes métropoles. En effet, les impératifs de

développement économique des pays du sud sont le plus souvent

freinés par l'évolution incontrôlée de ce

phénomène. Ainsi, dans une perspective de gestion, de

contrôle et d'aménagement des espaces urbains, l'on se retrouve le

plus souvent confronté à une série de contraintes dont

l'issue dans certains cas demeure presque incertaine. De ce fait,

l'accès aux infrastructures urbaines dans certains quartiers dits

périphériques, caractérisés par une extension

incontrôlée demeure utopique. Dans cette perspective,

BOYER J.C2(*) démontre les liens d'interdépendances

entre le quartier dit périphérique et la ville à laquelle

celle-ci appartient. Il présente les impératifs qui se posent en

ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations au

sein du quartier ; chose peut être faite pour ce qui est du quartier

Burkina dont la situation du point de vue infrastructurel est du moins

controversée. En effet, l'aménagement d'un territoire

répond à quatre actions liées aux besoins des

hommes : exploiter ; qui détermine le lieu de

travail ; habiter : matérialisant l'habitat ;

approprier ; en rapport avec la délimitation des

territoires ; aménager, entendons par là la mise en

place des réseaux des voies de communication, des infrastructures de

base et des espaces tributaires* (R. BRUNET, 1990). Dans cette

optique, Brunet fait ressortir les interactions qui existent entre l'Homme et

le milieu qu'il s'approprie et aménage afin de satisfaire ses besoins.

Dans la même logique, la présence infrastructurelle dans ce milieu

de vie serait donc fonction de plusieurs caractéristiques relatives au

milieu physique, aux efforts conjoints des pouvoirs publics ou à une

volonté des acteurs locaux.

PROBLEMATIQUE

Bien avant l'installation des fonctionnaires

Norvégiens (1925), le site d'étude était constamment

fréquenté par les bergers et les cultivateurs. Dès lors,

le quartier s'agrandit à une ampleur échappant presque à

la vigilance des autorités. Sa situation sur le plan infrastructurel

actuel est donc un héritage acquis de son occupation rapide et

incontrôlée. Cette observation nous amène à

considérer le fait que la mise en place des infrastructures a

précédé l'installation effective de la population. De

même, notre attention majeure sera orientée vers un aspect non

négligeable relatif à l'état initial des infrastructures

dans le quartier. En d'autres termes, il nous reviendra de circonscrire

l'essentiel de notre travail autour des critères d'existence des

infrastructures urbaines dans le quartier, car le devenir de certains quartiers

périphériques est souvent fonction du nombre et du

caractère fonctionnel des équipements urbains pouvant supporter

en partie une éventuelle pression démographique. Ces

différentes analyses débouchent donc sur la question fondamentale

à s'avoir : existe-il des infrastructures urbaines dans le quartier

Burkina-Faso ? La question d'existence infrastructurelle ici serait pour

notre lieu d'étude dépendante de certains préposés

ou agents spécifiques.

QUESTIONS DE RECHERCHES

L'interrogation majeure soutenant l'ensemble de notre travail

est celle de savoir quel est le potentiel en infrastructures urbaines dans

le quartier Burkina-Faso ?

Les interrogations additives à la

précédente sont les suivantes :

Ø Quelle est leur importance et par extension

répondent-elles aux attentes de la population locale ?

Ø Par qui a été prise l'initiative

de leur installation?

Ø Comment se présente l'accessibilité

à ces infrastructures et quels en sont les éléments

influençant leur mise en place ?

Ø La population a-t-elle un impact sur

celle-ci ?

Ø Quelles conséquences entraine l'installation

de ces infrastructures ?

CONTEXTE SCIENTIFIQUE

La notion des infrastructures urbaines est une notion qui n'a

pas laissée certains chercheurs urbanistes, aménageurs, ou les

techniciens du génie civil indifférent. A cet effet, vu

l'importance du sujet, bon nombre d'entre eux, dans le cadre d'une

étude approfondie pour la prise de conscience de l'évolution du

fait urbain, ont posé les jalons de ce sujet. Ainsi, du rapport

d'activités de DOMINIQUE VOLO T., directeur

aménagement urbain de la SOGREAH groupe Artelia (2010), il ressort que

le bon fonctionnement d'une ville, et la réussite de tout projet

d'aménagement urbain, reposent sur la capacité de la

collectivité à planifier son développement, en s'appuyant

sur un ensemble d'infrastructures de qualité, modernes et

adaptées aux besoins (voies de circulation, réseaux

d'assainissement, d'eau, d'énergie et d'électricité,

infrastructures de télécommunications et de traitement de

l'information...).

La transformation des besoins, des façons de penser et

d'agir, des liens sociaux, le développement de nouvelles sciences et

technologies, le changement de nature et d'échelle des enjeux

collectifs, rendent aujourd'hui nécessaire un nouvel urbanisme.

ASCHER F. dans son ouvrage : Les nouveaux

principes de l'urbanisme. La fin des villes n'est pas à l'ordre

du jour. La Tour d'Aigues : éditions de

l'Aube, 2001, 100 p. en analyse les fondements et en définit les

principes. Il revisite ainsi les catégories qui étaient au coeur

de la conception des villes, les actualise et en propose de nouvelles. Que

faire en effet aujourd'hui de la notion de limite et comment concevoir les

espaces alors que se brouillent les distinctions entre ville et campagne, entre

public et privé, entre intérieur et extérieur. Qu'en

est-il des notions de distance, de continuité, de densité, de

diversité, de mixité, alors que les vitesses de

déplacements des biens, des informations et des personnes s'accroissent

de façon considérable ? Comment planifier dans une

société plus ouverte et dans un univers plus incertain ?

Comment décider et agir pour le bien de la collectivité dans une

société plus diversifiée et plus

individualisée ? Voilà quelques-unes des questions

auxquelles répond l'auteur dans cet essai parfois impertinent,

consacré à l'urbanisme, mais qui est aussi une analyse incisive

de la société moderne.

En outre, dans le vocabulaire géographique classique,

la "banlieue" désigne la partie d'une agglomération urbaine

extérieure aux limites administratives de la ville-centre. Mais, depuis

longtemps, le langage courant attribue à ce terme une connotation

péjorative, qui explique sans doute l'apparition d'un second sens dans

les années 1980. Désormais "les banlieues" désignent aussi

des territoires - internes ou externes à la ville-centre - qui

connaissent de graves difficultés économiques et sociales. A cet

effet, l'ouvrage de BOYER J.C. Les banlieues en France,

territoires et sociétés. Paris : Armand Colin, 2000, 206

p. explore ces deux significations, en montrant leur imbrication et en mettant

en évidence les relations du spatial et du social. Les banlieues, au

sens géographique du terme, se caractérisent par une

dépendance de la ville centre toujours présente, quoique moins

forte que dans le passé. Elles sont d'une extraordinaire

variété, même si l'on y rencontre souvent la

répétition des mêmes types de paysages mais le profil de

leurs résidents et de leurs activités est loin de toujours

confirmer l'image d'espaces déqualifiés. Il existe cependant des

quartiers paupérisés, notamment dans les grands ensembles

d'habitat social, qui constituent le témoignage le plus visible des

fractures qui traversent notre société.

Les grandes villes sont le lieu par excellence où les

hommes créent, échangent, se rencontrent. Pourtant on les rend

souvent responsables de tous nos maux. Conscient de ceci, ASCHER

F. dans son ouvrage Métapolis ou l'avenir des

villes. Paris : éditions O. Jacob, 1995, 345 p. (traduit

en portugais en 1998 : Métapolis. Acerca do futuro da cidade.

Traduçao de Alvaro Domingues, Oeiras, Portugal, Celta editora, 240 p.)

analyse la tendance actuelle à la concentration des hommes, des

activités et des richesses dans les métropoles. Est-elle

généralisée ? Quelles formes concrètes

prend-elle ? Les nouveaux modes de communication vont-ils l'enrayer ?

Ceux qui ont le choix vont-ils fuir les grandes agglomérations ou bien

rechercheront-ils toujours plus la variété, le mouvement de la

ville métropolitaine ? Comment mieux maîtriser le

développement urbain ? Quel urbanisme mettre en oeuvre ?

Le développement exponentiel des capitales africaines

est un fait d'une extrême importance en cette fin du

20ème siècle. Après avoir analysé ce

phénomène et indiqué ses principales raisons, Mme

Y. NOSNY et H. CHAUDET, dans leur travail de recherches

intitulé Médecine d'Afrique

Noire; environnement urbain en Afrique subsaharienne

et pathologie: 1992, 39p, font une synthèse de la

pathologie urbaine telle qu'on la rencontre surtout parmi les habitants des

quartiers d'habitations spontanées. En effet, cette

création spontanée des quartiers est la cause d'une desserte en

infrastructures urbaines déséquilibrées et insuffisantes,

des conditions d'hygiène précaires et d'une intégration

économique et politique souterraine au sein de la ville.

Les transports publics révèlent une mutation

profonde de la société qui affecte la vie quotidienne des

personnes, les systèmes politiques, les équilibres

écologiques. Le risque majeur est la dilution du lien social ; la

priorité : reconstruire la ville en tant qu'espace de

citoyenneté. A l'heure de la société de l'information, un

renouveau du service public s'impose. La mobilité s'affirme comme mode

de vie contemporain, l'accessibilité comme enjeu de solidarité,

le transport comme forme de régulation collective.

Révélateur de la mutation, le transport ne peut-il offrir un

champ de réflexion favorable à un débat

démocratique associant tous les acteurs concernés et impliquant

les citoyens selon des formules innovantes ? La prospective est plus utile

que jamais. Plus qu'à prévoir le futur, elle vise à

stimuler l'intelligence collective. La prospective du présent

décèle les transformations déjà à l'oeuvre

dans la société et engage des initiatives permettant de

construire son devenir. Le livre « Quand les transports

publics deviennent l'affaire de la cité. Parlons-en avec la

RATP ». La Tour d'Aigues : éditions de l'aube,

1999, 129 p.de ASCHER F., BRAUN A., DEMUTH G.,

PETRELLA R., et al. présente un exercice original de

prospective qui a réuni quatre experts et des dirigeants de la RATP. Sur

des questions de société, un dialogue s'est établi,

fondé sur la confiance et l'écoute mutuelles. Le débat est

désormais ouvert à tous ceux qui souhaitent " mieux vivre "

demain dans les villes.

En vingt ans, le territoire français a connu de

profondes modifications. Son image, sa réalité changent :

concentration des populations et des activités, grande mobilité

des hommes, différenciation des espaces ruraux,

détérioration de l'environnement, mobilisation des acteurs

locaux, ouverture européenne. L'avenir s'annonce incertain. Fruit d'une

recherche initiée par la Délégation à

l'aménagement du territoire et à l'action régionale,

l'ouvrage de ASCHER F., BRAMS L., DELAMARRE A., ROCHEFORT A., et

al. Les territoires du futur. La Tour d'Aigues :

Datar/éditions de l'aube, 1993, 178 p. propose six images du futur. Il

discute leurs probabilités, leurs conséquences pour notre vie

quotidienne. Il suggère des choix stratégiques aux pouvoirs

publics. Instrument de dialogue, il stimulera la réflexion de tous. Par

ses vues d'ensemble, il veut réduire les incertitudes du futur.

OBJECTIFS

OBJECTIF PRINCIPAL

Notre travail nous emmènera à présenter

de manière succincte, non seulement les différentes

infrastructures urbaines que l'on retrouve dans le quartier Burkina, mais aussi

les agents ayant conduit à leur mise en place.

OBJECTIFS SECONDAIRES OU SPECIFIQUES

Pour atteindre cet objectif, il nous faudra :

Ø Faire une recension des infrastructures dans le site

d'intérêt ;

Ø Enoncer leur importance pour la population

locale ;

Ø Caractériser les facteurs limitant à la

mise en place desdites infrastructures

HYPOTHESES

· Le quartier Burkina, autant que tout autre quartier dit

périphérique, a un faible potentiel en ce qui concerne les

infrastructures urbaines.

· Comme partout ailleurs, les infrastructures urbaines

ont une importance capitale, et bien des fois, ne répondent pas aux

besoins de la population.

· Dans l'optique de permettre un épanouissement de

la population, la commune urbaine de Ngaoundéré Ier a

mis en place certaines infrastructures au sein des quartiers se trouvant dans

son domaine de juridiction, le quartier Burkina y compris.

· Vue les lourdeurs administratives que connaissent les

services en charge de la mise en place et du contrôle des infrastructures

urbaines, la population du quartier Burkina éprouve des

difficultés d'accessibilité à celles-ci.

· Bien que leur mise en place améliore, dans

l'ensemble, les conditions de vie des populations, celles-ci conduisent

à une dégradation du milieu.

PREMIERE PARTIE

RAPPORT DE TERRAIN

Chaque année, les étudiants de niveau III

géographie sont soumis à la rédaction intégrale

d'un rapport de licence. C'est ainsi que, pour le compte de l'année

académique 2009-2010, la promotion des étudiants de licence III

géographie ont été conviés, dans le cadre de leur

sensibilisation à la recherche, d'effectuer un stage de descente sur le

terrain afin de s'imprégner des méthodes et techniques de

recherches en géographie.

En effet, le 28/04/2010, un communiqué a

été affiché au babillard du département de

géographie (FALSH) informant les étudiants de géographie

licence III et Master 1, terrain accompagnés de tous les enseignants

dudit département, qu'une descente sur le est organisée le

01er mai 2010 à 07 heures précise au niveau du

carrefour de l'hôpital norvégien (lieu de rencontre). En outre,

tous les étudiants devraient être munis, pour l'occasion, des

chaussures de terrain, d'un bloc note et d'un appareil photo si possible.

Etant donné le manque de moyens de locomotion en

commun, chaque étudiant s'y rendait par ses propres moyens,

néanmoins, nous nous sommes retrouvé presque au complet au lieu

de rendez-vous aux environs de 07h 30min. Les enseignants quant à eux

arrivèrent au lieu de rendez-vous selon l'ordre ci-après :

Dr. Joseph Pierre NDAME (07h 15min), suivit respectivement de Mr. FOFIRI, Mr.

AOUDOU DOUA, Mme. MEDIEBOU, le Pr. Michel TCHOTSOUA et enfin Mr. BRILTEY

BAKULAY. Etant donc tous réunis, les enseignants

procédèrent à la répartition des étudiants

en fonction des niveaux d'études et aussi des spécialités.

Au bout de cette répartition, une liste de présence fut

exigée et établie par les enseignants. A la suite de ceci, le Pr.

TCHOTSOUA se mit en tête, suivit des étudiants, en direction du

site d'observation (Mt Ngaoundaï). L'itinéraire emprunté

allait de l'hôpital norvégien au quartier Jérusalem, en

passant respectivement par : le quartier Gambara II, et le quartier

Burkina-Faso.

L'observation faite tout au long de l'itinéraire

faisait apparaître une route accidentée, sinueuse, tracée

sur un versant relativement raide au fur et à mesure que l'on montait en

altitude. De plus, au fur et à mesure que l'on évoluait vers le

mont, nous remarquions que les matériaux de constructions des maisons

d'habitation ainsi que l'architecture urbaine étaient différentes

de norvégien au quartier Jérusalem.

Arrivés au site aux environs de 10 heures, le Pr.

TCHOTSOUA prit la parole et expliqua les prés requis pour une bonne

observation du terrain :

- L'observation du haut de la zone d'étude

- L'identification des zones dignes d'intérêt

afin d'obtenir un bloc diagramme de la zone (constitué de la lecture

physique du paysage et de la population).

- Une descente sur le terrain afin de confirmer ou d'infirmer

l'intérêt des zones identifiées.

De plus, le professeur nous présenta sommairement le

programme du jour constitué de trois phases :

- La présentation généralisée de

l'histoire géologique de l'Adamaoua ;

- La lecture du paysage ;

- La répartition des étudiants en fonction des

spécialités et des thématiques.

Notons que cette présentation sommaire fut soutenue par

l'intervention des encadreurs présents, ceci en fonction de leurs

domaines de compétence.

A la suite de cette répartition, chaque groupe se

dirigea vers l'enseignant susceptible de mieux l'orienter par rapport aux

différentes thématiques choisies. C'est ainsi que Mr. BRILTEY et

Mme. MEDIEBOU prenaient en charge les thèmes suivants :

ravitaillement en eau et électricité ; les activités

économiques ; les matériaux de construction et les

infrastructures urbaines dont nous en sommes les membres (04 au total). Les

différents itinéraires empruntés étaient les

suivants : les quartiers Jérusalem - Burkina-Faso - Sabongari

america - le marcher de Bantaï - les quartiers Samari - Sabongari-gare,

lieu dit école publique de Sabongari (lieu d'arrivée).

Tout au long de l'itinéraire, les encadreurs

demandaient que l'on se rapproche plus d'eux pour mieux suivre les

différentes explications en rapport aux thèmes quelconques. Au

fur et à mesure qu'on avançait, les étudiants observaient,

prenaient des photos et posaient des questions aux encadreurs par rapport

à leur thématique respective. Ce qui a emmené Mr. BRILTEY

à se renseigner sur l'état de certaines infrastructures, et

donner des informations en relation avec l'évolution du paysage urbain,

etc.

Par ailleurs, il convient de noter que le jour de la descente

sur le terrain correspondait à la fête du travail, par

conséquent, l'ensemble de la ville était en effervescence. Ce qui

distrayait de temps en temps certains étudiants et même nos

enseignants.

Parvenus au point d'arrivée (école publique de

Sabongari-gare) aux environs de 13heures, le professeur fit un bilan de tout ce

qui été fait et nous donna les dernières instructions ou

directives en relation aux différentes thématiques. A la suite

dudit bilan, il s'est avéré qu'en matière

d'infrastructures urbaines, nous avons observé que certains quartiers

périphériques sont marginalisés et ne disposent pas de

services de base (rues aménagées, hôpitaux,

approvisionnement en eau et en électricité). Enfin, il nous

souhaita bonne chance pour la suite de nos recherches et nous nous

séparons autour de 13 heures.

METHODOLOGIE

Afin de mieux aborder la thématique que nous nous

proposons de développer, un certain nombre de méthodes et

d'outils nous ont été très utiles. Notons tout d'abord

que, les données sur les infrastructures urbaines sont recueillies par

enquête. En effet, nous cherchons des informations sur la présence

et l'état des infrastructures dans le quartier, ainsi que l'adaptation

du milieu de vie de la population à l'avènement de ces

infrastructures. Pour avoir des informations relatives à ce sujet, nous

structurons notre travail en quelques points que sont :

· Le choix du site. Celui-ci n'est pas du tout

aisé, car nous risquons de nous retrouver avec un site

« fantôme » c'est-à-dire où le recueil

des informations nécessaires serait un leurre. Notre choix se porte donc

sur un quartier périphérique en pleine extension depuis sa

création (Burkina).

· L'observation sur la carte : la carte est un

élément clef pour mieux se référer par rapport

à quelque chose. Le but recherché ici est d'émettre des

suppositions et des observations préalables sur le milieu physique et

humain du site d'étude. A cet effet, il a été important

pour nous de nous rendre au département de géographie

(Université de Ngaoundéré) où malheureusement

aucune carte sur le site n'a été disponible. Néanmoins,

nous avons pu nous en procurer une sur internet, ceci avec beaucoup de

difficultés.

· La mise sur pied d'un guide de recherche :

guidés par les objectifs que nous nous sommes fixés, il nous a

été opportun de confectionner un questionnaire, afin de tirer un

maximum d'informations nécessaires à notre travail.

· La descente sur le terrain : guidés par

notre questionnaire, nous effectuons une descente sur le terrain avec pour

objectif non seulement de vivre les réalités du site, mais aussi

de toucher du doigt les différents éléments

observés sur les cartes. Pour ce faire, munis d'un appareil photo

numérique et des blocs notes, nous marchions ici et là, de

maisons en maisons, et ce tout au long de la journée, afin d'avoir des

informations de la population. Au cours de nos discutions avec les habitants du

quartier, l'attention était portée sur l'importance des

infrastructures urbaines. Les modalités de mise en place, la composition

ethnique, l'histoire de l'occupation de cet espace et les méthodes

habituelles de ravitaillement en eau et en électricité ont

été aussi discutées. Le recueil d'informations est suivi

de la prise des photos.

Les perceptions du milieu par les populations, les

déclarations sur ce qu'elles savent de leur milieu (quartier) en

matière infrastructurelle, leur propositions sont alors

enregistrées, pour être traitées avec des logiciels

appropriés (Microsoft Word, Inkscape et Excel) afin de faire des

superpositions avec les infrastructures mises en place, leur état et les

facteurs influençant leur présence dans le milieu.

Dans le but de recueillir assez d'informations, nous fixons

notre échantillon à 40 maisons, en fonction du temps dont nous

disposons.

Afin d'évaluer le degré d'importance des

infrastructures urbaines pour la population résidente du quartier

Burkina, nous avons procédé au questionnement de celle-ci.il en

est de même en ce qui concerne leurs habitude de consommation ou de

ravitaillement en eau et en électricité. Après recensement

des consommateurs, la moyenne est multipliée par le nombre de sous

traitants (non abonnés) pour avoir une idée sur le poids total

exercé par ceux-ci sur ces infrastructures. En outre, des tests d'essaye

ont été effectués dans certaines maisons dans le but

d'apprécier leur état de fonctionnement. Ailleurs, afin

d'évaluer l'état des rues, des observations ont été

faites de la base (à l'entrée du quartier) à l'exutoire

(limites du quartier avec les autres). Ceci nous a aussi permis de les

quantifier et de faire ressortir les facteurs limitant la mise en place de

certaines infrastructures de base.

Au laboratoire, la mise au point des tableaux a

respecté un certain nombre de thématiques, en fonction des

messages à véhiculer (ravitaillement en eau, en

électricité etc.). Il en est de même des illustrations

imageries. Après dépouillage et analyse des résultats,

nous commencions la rédaction de notre travail. Cette rédaction a

été guidée non seulement par nos questions de recherche,

ou encore des informations recueillies, mais aussi par des ouvrages de certains

auteurs scientifiques et enseignants ayant publiés soit dans le cadre de

la description du milieu physique, soit dans le cadre de l'analyse du

phénomène urbain et des interactions entre l'homme et le milieu

qu'il a plus ou moins domestiqué par ses activités et ses

aménagements. Pour ce faire, nous nous sommes rendu tour à

tour : à la Bibliothèque de l'ENSAI, à celle de la

FALSH et enfin à ANTHROPOS. Néanmoins, nous avons aussi pu nous

procurer certains documents, livres et revues scientifiques sur internet.

Il est à noter tout de même que de nombreux

déplacements ont été effectués dans les services

compétents en matière d'infrastructures urbaines de la

région. Il s'agit entre autre de la Camerounaise des Eaux, C.D.E,

American Electricity Society-Société Nationale

d'électricité, AES-SONEL, la Cameroon

Télécommunication, CAMTEL, la Commune de Ngaoundéré

Ier, où, dans certains cas, nous avons été

reçus par les chefs de services (CAMTEL et la Commune de

Ngaoundéré I) et d'autres par des agents.

Malgré certaines résistances de la part des

quelques uns (AES-SONEL où le délégué à

catégoriquement refusé de nous recevoir, et ce à trois

reprises) et les intempéries ou caprices de la nature (ensoleillement

élevé, pluies subites etc.) nous avons pu recueillir assez

d'informations pour la mise en oeuvre de notre travail.

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE DU MILIEU

L'espace de nos jours constitue un cadre de vie indispensable

pour les hommes et même dans le développement de leurs

activités. Ainsi, d'un point de vue général, le quartier

Burkina-Faso, localisé dans la ville de Ngaoundéré

(Adamaoua-Cameroun), se situ entre le 07°18'18,61" latitude Nord, et le

13°36'03,80" longitude Est. Il se distingue comme étant un

relativement homogène et varié de part son cadre naturel et sa

dynamique anthropique.

I-LE MILIEU PHYSIQUE

Ici, il s'analysera dans ses différentes composantes

à savoir : le relief, les sols, l'hydrographie, le climat et la

végétation.

1-Relief, sol et hydrographie*.

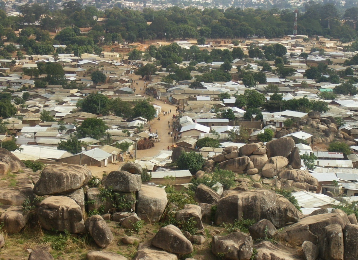

Doté d'un relief assez particulier, le quartier

Burkina est implanté aux pieds des Monts Ngaoundaï, plus

précisément au Nord-est de celles-ci. En effet, la

particularité de ce relief vient de la prédominance de versants

relativement raides accentuant la valeur de la pente des Monts, aussi de la

morphologie accidentée et des blocs de roches qui la constituent. De

plus, cette morphologie accidentée accélère le processus

d'érosion hydrique et rend difficile d'accès la zone.

Par ailleurs, l'ensemble du quartier est parsemé de

blocs de roches du fait de sa position géographique (proximité

des montagnes). En effet, on distingue, pour la plupart, des roches basaltiques

et granitiques qui s'altèrent progressivement du fait de

l'érosion. Une brève analyse pédologique laisse

transparaître des sols qui se composent en majorité de

latérites rouges ou brunâtres qui est le résultat de

l'érosion des montagnes due à l'alternance des saisons

sèches et humides. Aussi, ces sols sont riches en fer et en argile.

Le potentiel hydrographique de la région est faible du

fait de l'altitude. Néanmoins, il est caractérisé par un

ensemble de ruisseaux qui constituent en partie les limites naturelles du

quartier.

2-Climat et végétation.

Le climat est presque tempéré puisque cette

zone de savane arborée est située en hauteur. Les variations de

température sont plutôt importantes en saison sèche. La

saison est divisée en deux : Saison sèche et saison

pluvieuse. La saison sèche est marquée par un vent sec venant du

nord tel que l'harmattan qui se transforme en un vent sec et chaud. Quant

à la saison des pluies, elle est marquée par des pluies parfois

violentes et discontinues.

La végétation du quartier a été

considérablement affectée par l'homme. Elle était

essentiellement constituée de savane arborée. Ce pendant, le

couvert végétal s'est dégradé successivement sous

la pratique de l'élevage des Zébus et de l'agriculture. Cette

dégradation s'est accentuée suite à la pression urbaine

sur les espaces. Ces différents changements ont laissé place

à quelques zones de végétation dense

généralement aux abords des petits cours d'eaux. De plus, dans le

quartier, les espèces sauvages ont laissées peu à peu

place aux arbres fruitiers appartenant à la famille des

anacardiacées3(*), des lauracées2 et des

rutacées3.

II-LE MILIEU HUMAIN

1-La population : présentation

générale.

D'après le Djaouro Sali Bindo4, le

peuplement du quartier Burkina a débuté avec l'arrivée des

peuls et des Bororo dont l'activité était l'élevage

extensif* (élevage qui se pratique sur des vastes étendus mais

avec un faible rendement). Peu de temps après, sont venus les

cultivateurs (les Mboum) qui y pratiquaient l'agriculture et de ce fait,

repoussèrent les éleveurs au-delà des montagnes. Il est

important de noter que jusque là, aucune maison d'habitation

n'était construite dans cet espace. L'influence de la présence

des fonctionnaires dans la zone amena les cultivateurs à se rapprocher

de leurs zones de culture. Ainsi, les effets de la croissance

démographique et des phénomènes migratoires sont venus

accentuer la croissance urbaine dans la zone confinant de ce fait les

activités agricoles dans de petits espaces, voire en dehors du quartier.

En 1925, la Mission Protestante Norvégienne, encore

présente de nos jours, s'installe au sud de la ville et l'hôpital

qu'elle y crée entraîne l'installation de nouveaux quartiers.

C'est ainsi que naissent de nouveaux quartiers périphériques

parmi lesquels : Gadamabanga, Mideng, Burkina, Bamenyanga et Venez-Voir au

sein duquel s'installent les Foulbé, les Haoussa, les Mbororo, les

Bédéké, les Perré, les Dii, les Vouté, les

Bamiléké, les Bamoun, les Moundang ainsi que les ressortissants

de la République Centrafricaine et du Tchad. (M.TCHOTSOUA, J.P NDAME

WAKPONOU A. & J. BONVALLOT. 1999).

Par ailleurs, le quartier Studio4(*) est l'un des secteurs de la

ville de Ngaoundéré regroupant un grand nombre d'ethnies (environ

onze) lui attribuant ainsi un caractère social homogène. Par

conséquent, cette diversité ethnique est l'un des facteurs ayant

conduit à la mise en place de sept bureaux de vote dans le quartier.

L'activité dominante dans le quartier demeure celle du petit commerce

(étalage devant les maisons, sur les bordures des rues, petites

boutiques...), faisant ainsi office de la prédominance

d'activités du secteur informel* (cf. photo 1).

Photo 1 : le petit commerce prolifère

à Burkina. (Cliché BELINGA M. 22/05/2010).

Par ailleurs, certaines activités telles que

l'agriculture, le petit élevage (poules, moutons, chèvres...) se

font ressentir. Concernant l'aspect socioprofessionnel*, il s'agit d'un groupe

composite et constitué entre autre de fonctionnaires, de

commerçants, d'agriculteurs et de quelques chômeurs. Une analyse

sur un échantillon de 40 personnes laisse transparaître le

tableau1 ci-dessous.

TABLEAU 1 : les catégories

socioprofessionnelles

|

Activités

|

Nombre de personnes

|

Pourcentage %

|

|

Agriculteurs

|

05

|

12.5

|

|

Commerçants

|

23

|

57.5

|

|

Fonctionnaires

|

05

|

17.5

|

|

Chômeurs

|

07

|

12.5

|

|

Total

|

40

|

100

|

Sources : enquêtes de terrain,

21/05/2010.

Le tableau ci-dessus fait ressortir un pourcentage assez

élevé en ce qui concerne le nombre de commerçants (57.5%),

contrairement au chiffre relatif des agriculteurs et des fonctionnaires

(successivement 12.5% et 17.5%). En outre, la présence des

fonctionnaires de l'Etat peut s'expliquer à travers l'accès

relativement moins cher aux terrains de construction à cause de la

position géographique du quartier5(*).

2-Présentation de l'habitat.

L'observation de l'ensemble du quartier fait distinguer une

occupation anarchique de l'espace, vu la disposition des maisons d'habitation

(cf. photo 2). Aussi, cet habitat est-il dense le long de la voie principale et

des petites ramifications (groupé le long des rues et dispersé un

peu plus en arrière). De plus, le type d'habitat se caractérise

d'une part par des maisons construites avec des matériaux modernes

définitifs, et d'autre part des maisons de fortune (avec des

matériaux de construction semi définitifs ou de

récupération) généralement situées dans des

zones à risque ou à l'intérieur du quartier (cf. photo

3).

Photo 2 : les maisons sont disposées de

manière anarchique. (Cliché pris par Atangana B.H; 01/05/2010)

Photo 3 : Des maisons de fortune situées

sur une zone non oedificandi. (Cliché Atangana B.

01/05/2010).

CHAPITRE II : ANALYSE ET ETAT DES LIEUX DES

INFRASTRUCTURES URBAINES DANS LE QUARTIER BURKINA.

I-PRESENTATION GENERALE DES INFRASTRUCTURES URBAINES DU

QUARTIER.

Pour une meilleure appréhension de ce thème, il

nous reviendra tout d'abord d'insister respectivement sur l'historique, la

recension ainsi que des modalités de mise en place des infrastructures

urbaines de notre lieu d'étude.

1-Identification et historique.

1.1-Identification.

Burkina-Faso, comme tout autre quartier

périphérique, doit disposer en son sein d'un minimum

d'infrastructures et d'équipements de base. C'est ainsi que nous pouvons

identifier, après observation, des infrastructures urbaines relatives

respectivement au réseau électrique (poteaux de câbles

électriques, transformateur, compteurs...) présents dans la

presque totalité du quartier ; celles relatives à la

distribution d'eau potable (tuyaux, compteurs) ; celles relatives à

la desserte* (rues, ruelles, canalisations d'eaux usées ou de

ruissellement6(*), ponts) et

enfin celles relatives aux télécommunications (poteaux et

câbles).

1.2-Historique.

L'avènement des infrastructures urbaines dans le

quartier studio n'est pas ancien. En effet, la mise en place de

l'électricité s'est faite dans les années 1997 du fait de

la campagne présidentielle. Celles-ci ont été

renforcées lors de la campagne de 2004. (Djaouro Bindo S). C'est donc

dire que la présence de l'électricité est essentiellement

due à des enjeux politiques.

En ce qui concerne les ponts, ceux-ci ont été

mis en place sous l'initiative de la population locale car le besoin

d'être relié à d'autres quartiers de la ville se faisait

ressentir. C'est beaucoup plus tard que ces ponts ont été

améliorés par cette même population avec le concours du

maire de l'ancienne commune urbaine de Ngaoundéré. En outre, la

desserte quant à elle, a succédée à l'installation

des populations du fait d'un manque de plan de lotissement7(*) préalablement

établis. Par ailleurs, il s'agit d'une infrastructure récemment

pensée par les populations et les services publics (commune de

Ngaoundéré Ier) dans le but de résoudre les

problèmes liés au déplacement quotidien des Hommes et des

biens. Elles apparaissent donc, pour la plupart (rues) comme des tracés

sinueux, enclavés à cause de la présence des blocs rocheux

(cf. photos 4 et 5) et ne respectant pas les règles prévues par

la loi régissant l'urbanisme* et l'aménagement* du territoire au

Cameroun8(*).

Photos 4-5 : les deux images présentent la

résurgence des blocs de rochers sur les voies de circulation.

(Cliché Atangana B. 21/05/2010).

2-Procédures de mise en place.

Afin de mieux présenter les différentes

procédures de mise en place des infrastructures urbaines au sein d'un

quartier, il est convenable de définir les acteurs impliqués

d'une part et les méthodes de mise en place.

2.1-Les acteurs* impliqués.

Pour une meilleure coordination des différentes

actions visant l'amélioration des conditions de vie, il serait essentiel

de considérer l'intervention d'entités publiques

spécialisées dans la distribution des services à la

population. Nous nous intéresserons plus précisément aux

différentes actions menées par les sociétés telles

que AES-SONEL ; la Camerounaise des Eaux ; CAMTEL ; la

Communauté Urbaine sans oublier l'apport incontournable de la population

locale dans l'implantation des infrastructures urbaines au sein du quartier

Burkina.

De prime à bord, le premier acteur en charge de

l'installation infrastructurelle dans le quartier Burkina est AES-SONEL. En

effet, il s'agit ici d'une société tout récemment

privatisée9(*) par

l'Etat camerounais. Son objectif de base ici demeure la distribution et

l'entretien du patrimoine électrique de l'ensemble de l'Etat et de ce

fait, se fixe pour objectif majeur l'électrification intégrale du

pays. Ainsi, pour ce qui est du quartier Burkina, les travaux d'infrastructures

électriques débutèrent dans les années 1997 sous

l'impulsion du parti au pouvoir (RDPC). Mais, de nos jours,

l'électrification du quartier n'est pas effective.

La Camerounaise des Eaux (CAMWATER), autre fois

appelée SNEC, est aussi une société privatisée* par

l'Etat camerounais. Elle se fixe pour objectif la desserte en eaux courantes et

potables à tous les citoyens résidents sur le territoire

camerounais. C'est un objectif relativement difficile à atteindre par

celle-ci au vue de plusieurs problèmes rencontrés (milieu

physique inadéquat ; conditions d'abonnement

onéreuses ; revenus de la population faible etc.) comme nous le

démontre l'état des travaux dans le quartier.

Les exigences de la mondialisation ont conduit à une

nécessité de communiquer et de s'informer. C'est pour cette

raison que l'Etat camerounais s'est doté en son sein d'une institution

de télécommunication nommée CAMTEL. La dite

société, créee par un décret présidentiel le

08 Septembre 1998, s'affiche ici comme une société visant la

facilitation de la communication à personnes à moindre coût

et favorise l'accès des citoyens aux différents moyens de

communication. De plus, cette société touche une bonne partie des

camerounais et les résidents du quartier Burkina ne sont pas en reste,

malgré toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer dans ladite

zone. (NGONO Jean François)10(*)

En ce qui concerne la communication audio-visuelle par

câbles, les habitants du quartier studio ne sont pas lésés.

En effet, c'est dans les années 2001 que le premier distributeur c'est

installé et a ravitaillé presque tous ceux qui disposaient d'un

poste téléviseur récepteur dans le quartier. La croissance

démographique entraîna la mise en place, en 2009, d'un

deuxième opérateur.

L'acteur à ne pas omettre de citer parmi ceux

précédemment évoqués, et qui constitue le moteur de

la mise en place des infrastructures dans la zone est la communauté

locale (environ 10.000 Hts11(*)). En effet, sa contribution dans la

réalisation des projets infrastructurels n'est pas la moindre. De ce

fait, il serait notable de préciser leur quasi participation dans la

réalisation des projets de mise en place d'infrastructures.

2.2-Mise en place des infrastructures.

Comme nous l'avons signalé plus haut, la mise en place

des infrastructures électriques s'est faite en 1997. En effet les

difficultés d'accès du fait d'un relief accidenté et d'un

manque de voies « normales » de circulation n'ont pas

facilité l'installation de ces infrastructures. De plus,

l'électrification du quartier s'est renforcée en 2004

c'est-à-dire sept ans plus tard lors des campagnes

présidentielles. (cf. photo 6)

En ce qui concerne les infrastructures liées à

l'eau potable distribuée par la CAMWATER, c'est le Comité de

développement du quartier avec le concours de la présente

société qui a conduit à l'avènement desdites

infrastructures. Par ailleurs aucun programme de renforcement de ces

infrastructures n'est prévu dans le quartier tant que la route reliant

Burkina-Faso et le château d'eau le plus élevé sera

inexistante. (cf. photo 7)

Le mois de Mai 2006 a été la date à

laquelle le réseau de communication CAMTEL a couvert la région

entière. Pour cela, l'installation des infrastructures des

équipements de télécommunication n'est pas aisée,

mais les efforts fournis par la société sont considérables

du fait de la récente création de cinq points de vente et de la

rénovation* très proche des équipements existants

(poteaux, câbles...).

Les opérateurs évoluant dans la diffusion

audiovisuelle par câble quant à eux n'ont fournis aucun effort en

ce qui concerne l'installation des infrastructures car ils utilisent celles

implantées par la société AES-SONEL.

Enfin, dans la mise en place des différentes

infrastructures, la population locale y est pour beaucoup. En fait, c'est elle

qui a initié, dans le but de permettre une circulation plus

aisée, la construction des différents ponts qui y existent et a

participé à leur rénovation. C'est encore elle qui, avec

la participation du Maire de la Commune Urbaine de Ngaoundéré, a

effectué le traçage de la rue principale et quelques rues

secondaires dans le quartier. De plus, elle s'occupe aussi de la mise en place

des différentes passerelles qui sont faites essentiellement de troncs

d'arbres, de sacs de sable superposés, morceaux de fer de

récupération etc. et les canalisations* bien que précaires

pour l'évacuation des eaux usées et de ruissellement.

II-INFRASTRUCTURES URBAINES ET ADAPTATION AUX MODES DE VIE

DE LA POPULATION.

Afin de mieux appréhender leur cadre de vie, les

hommes ont appris à s'adapter aux multiples aléas* qui leur sont

imposés. En effet, pour une meilleure compréhension du mode

d'adaptation du mode de vie de la population de Burkina et la

réciprocité qui en découle, il nous sera nécessaire

d'explorer les différentes possibilités d'accès aux

infrastructures par ceux-ci d'une part, outre l'importance des infrastructures

pour la population et leur place dans les activités et le mode de vie de

la population de Burkina.

1-Possibilités d'accès.

Habituellement, en ce qui concerne le ravitaillement de la

population du quartier Burkina en eau potable, celle-ci le fait soit au puits,

soit a la source, soit au près de la CAMWATER. Dans le dernier cas, il

s'agit soit d'un branchement direct12(*), soit d'un achat au près de ces derniers (cf.

photo 8). Certains disposent à la fois d'un puits et d'un branchement

à domicile. (YAYA13(*))

Les données d'une enquête en matière de

ravitaillement en eau potable pour un échantillon de 40 foyers, nous ont

conduit aux résultats contenus dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Principales sources de ravitaillement

en eau potable.

|

Principales sources de ravitaillement

|

Nombre de maisons

|

Pourcentage (%)

|

|

CAMWATER

|

16

|

40

|

|

Puits

|

19

|

47,5

|

|

CAMWATER+Puits

|

05

|

12,5

|

|

Total

|

40

|

100

|

Source : enquêtes de terrain.

L'échantillon que nous avons choisi nous permet de

constater que la majorité de notre population (47,5 %) se ravitaille

dans les puits. Par ailleurs, 40% de celle-ci se ravitaille directement et

uniquement à la Camerounaise des Eaux, tandis qu'une minorité

(12,5%) se ravitaille à la fois dans des puits et à la CAMWATER.

Ceci explique le fait que bon nombre de la population du quartier n'a pas

accès aux infrastructures de ravitaillement en eau par les services

publics.

Photo 8 : point de vente d'eau potable au

près d'un abonné à la CAMWATER. (Cliché Atangana B.

01/05/2010).

Par ailleurs, le ravitaillement en électricité

dans le quartier n'est pas toujours effectif car, une bonne partie de la

population n'y a pas accès et de façon légale14(*). C'est ainsi que le tableau 3

suivant illustre avec clarté la situation du quartier par rapport

à l'accès aux infrastructures électriques.

Tableau 3 : Principales sources de ravitaillement

en électricité.

|

Principales sources de ravitaillement

|

Nombre de maisons

|

Pourcentage (%)

|

|

Abonnés directs à AES-SONEL

|

13

|

32.5

|

|

Non abonnés mais sous-traitants

|

25

|

62.5

|

|

Non abonnés et n'ayant pas

d'électricité

|

02

|

05

|

|

Total

|

40

|

100

|

Source : enquêtes de terrain, 21/05/2010.

Ce tableau nous permet d'observer les disparités entre

les différents foyers abonnés légalement ou non au

près des services publics. En effet, 5% de la population ne

bénéficie pas des services d'approvisionnement en

électricité. Ce pendant, bien que n'étant pas

abonnés, 62.5% de l'échantillon a accès à

l'électricité mais en tant que sous-traitants. Néanmoins

une faible majorité de notre échantillon (32.5%), est

abonnée à l'AES-SONEL.

La question d'accessibilité aux infrastructures

routières dans le quartier Studio, comporte beaucoup plus de facteurs

limitant que de possibilités d'accès à celles-ci. C'est

pourquoi nous pouvons noter que les vois de circulations sont presque

impraticables en saison de pluies, tout comme en saison sèche, du fait

de leur mauvais état.

2-Importance.

L'importance des infrastructures urbaines au sein d'une ville

ou même d'un quartier n'est plus à démontrer malgré

le fait qu'elles soient insuffisantes. C'est pourquoi la mise en place des

équipements urbains dans le quartier Burkina est une

nécessité incontournable car, elles améliorent

considérablement les conditions de vie des populations qui y vivent et

assurent par là même le développement du quartier,

et partant de la ville. L'avènement du courant électrique a

conduit au développement des activités économiques

nécessitant son utilisation (salons de coiffure, moulins à

farine, call-box etc.), l'accès facile à l'information (radio,

télévision etc.). En outre, la présence de l'eau potable a

contribuée à la réduction des maladies hydriques* comme

la dysenterie amibienne, le choléra, la fièvre typhoïde....

(BOBBO Salihou)15(*) De

plus, les services de télécommunication comme CAMTEL et d'autres

opérateurs ont facilité la communication entre les populations et

la transmission rapide de l'information. En outre, les voies de desserte sont

très importantes dans le quartier car elles permettent la circulation

aisée des biens et des personnes, l'évacuation d'ordures et

déchets de toute nature (par la société HYSACAM) dans le

cadre de l'assainissement du quartier, et faciliterait même des

interventions policières, pompières ou même une

évacuation d'urgence. Sur la base de ces quelques exemples, il est clair

que les infrastructures urbaines sont très importantes pour le

développement durable* du quartier.

3-La place des infrastructures face aux besoins de la

population.

Parler, un temps soi peu, d'infrastructures urbaines, revient

à les rapprocher inéluctablement de la population. En effet, la

concentration de la population en un milieu précis semble s'accompagner

des besoins primordiaux tels que : se déplacer, accéder

à l'eau potable et à l'électricité, communiquer et

s'informer. Pour le cas échéant qui est celui du quartier

Burkina, l'accent sera ainsi mis sur l'apport initial des infrastructures

urbaines pour la communauté locale.

Ce qu'il faut observer ici est que la situation des quartiers

périphériques par rapport aux infrastructures est du moins

précaire. La corrélation* se fait aussi ressentir entre la

population du quartier qui est de plus en plus croissante, et les

infrastructures de base dont l'état et la disponibilité sont

problématiques. Analysant donc l'importance de celles-ci sous cet

aspect, nous pouvons dire que les besoins communs de la population, en termes

d'équipement, se font de plus en plus ressentir dans le quartier

Burkina. Les avantages tirés des équipements du quartier sont du

moins insuffisants en raison des multiples facteurs parmi lesquels : la

rareté des points d'eau potable, le niveau de vie de la population

relativement faible etc.

CHAPITRE III : LES FACTEURS LIMITANTS ET

CONSEQUENCES SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU QUARTIER.

Afin de mieux aborder cette partie du travail, il nous sera

nécessaire de présenter les différents acteurs ayant un

effet direct sur la mise en place des infrastructures urbaines dans le quartier

Burkina. A cet effet, il serait important de présenter tout d'abord les

différents facteurs limitants, puis leurs conséquences sur le

développement durable du quartier.

I-LES FACTEURS LIMITANTS

Ceux-ci peuvent être soit naturels (le relief,

l'altitude etc.), soit administratifs ou encore liés à la

croissance incontrôlées de la population.

1-Le relief.

Il constitue, pour la plupart, l'un des agents de marque

ayant une influence sur la mise en place des infrastructures au sein du

quartier Burkina. En effet, la position du quartier par rapport aux monts

Ngaoundaï lui est très défavorable pour le

développement des infrastructures urbaines. De ce fait, les effets de la

raideur de la pente sont à l'origine des phénomènes

d'érosion hydrique qui, très généralement,

provoquent des ravinements le long des rues. (cf. photo 9). Le processus

d'abduction d'eau par la CAMWATER, est confronté aux mêmes

problèmes liés à la pente. Par la même occasion, la

composition du sol de la zone est un frein à l'installation des tuyaux

d'abduction d'eau par la société ci-dessus citée.

2-Les critères financiers, logistiques et

politiques.

Le constat majeur que nous pouvons faire ici est celui d'un

paysage urbain en forte extension, échappant presque à la

vigilance des autorités ; ce qui semble animer de multiples

débats liés aux différents besoins de la population

locale. Il se poserait donc, pour tous, des différents problèmes

de moyens financiers, logistiques et humains pouvant être mis en oeuvre

par les différents pouvoirs publics dans l'optique d'une quelconque

solvabilité de la situation du quartier, dont le devenir

relèverait inéluctablement de l'incertitude. Signalons tout de

même que les effets de lourdeur administrative (modalités

d'abonnement très onéreux) ne permettent pas à la

population à faibles revenus, de bénéficier des services

adéquats (l'eau potable et l'électricité etc.). C'est donc

dire que la présence infrastructurelle dans le quartier Burkina

relève de l'effort des particuliers dont le niveau de vie est nettement

plus élevé.

Photo 9 : l'érosion hydrique conduit

à la formation des ravinements le long des rues. (Cliché Atangana

B., 01/05/2010)

Un autre facteur limitant est celui lié à des

raisons purement politiques. En effet, la marginalisation du quartier Burkina

viendrait du fait que, lors des élections municipales de 1997, la

population du quartier Burkina avait majoritairement voté contre le

parti ayant gagné ces élections municipales. Par

conséquent donc ils n'ont pas pu bénéficier du feed

back16(*) de

la part de la commune urbaine de la ville.

3-La pression démographique.

La pression démographique constitue, autant que ceux

précédemment énoncés, un handicap majeur

contribuant à ralentir l'évolution du quartier sur le plan

infrastructurel. En effet, les villes africaines sont celles qui connaissent

actuellement les plus forts taux d'urbanisation dans le monde.

(Géopolis, FME, 1992 (taux d'urbanisation)). Cette croissance

est intimement liée aux mouvements de la population, ayant des

répercutions sur les quartiers dits périphériques comme

c'est le cas au quartier Burkina. En effet, le quartier Studio,

précédé du quartier Joli soir connaissent les plus fortes

évolutions de la population dans la ville de Ngaoundéré.

Ce qui explique la pression que celle-ci exerce sur son environnement, et de

là, sur les différentes infrastructures urbaines en place

(consommation élevée de l'eau potable etc.).

Il est à noter que ces différents facteurs,

ainsi que beaucoup d'autres, ont des répercutions plus ou moins

néfastes tant sur le milieu que sur les infrastructures urbaines.

II-LES CONSEQUENCES.

1-Les effets de la pression démographique sur les

infrastructures urbaines.

La pression démographique est un

phénomène difficile à gérer dans la plupart des

pays d'Afrique et même dans le monde. Ainsi, la majorité des

quartiers périphériques sont densément peuplées et,

ces populations exercent une très forte pression sur les infrastructures

qui s'y trouvent. Cette action conduit ainsi à la

détérioration* de celles-ci. C'est dans cette catégorie

que ce trouve notre site d'étude dont la population est estimée

à environ 10.000 habitants. De ce fait, les équipements ne sont

pas proportionnels au nombre de la population qui les exploitent. Les actes de

vandalisme et de vol liés à la délinquance

juvénile, entrainent la disparition et la destruction des

équipements mis en place, donnant lieu à la réduction de

ceux-ci. La négligence quant à elle, se manifeste par le manque

d'entretient par le ou les services compétents. Tous ces actes

(surexploitation, vandalisme, vol, manque d'entretient etc.) ont pour

conséquences la dégradation continuelle des infrastructures,

outre les effets négatifs sur le développement du quartier.

2-La dégradation du milieu.

L'homme de part ses activités et le milieu dans lequel

il vit entretiennent des interrelations* pouvant conduire dans un cas comme

dans l'autre à des répercutions notables. Ainsi, avant son

humanisation, le quartier Burkina-Faso était constitué d'une

savane arborée qui recouvrait la totalité de la zone.

L'arrivée progressive de l'homme, la croissance urbaine qui s'en est

suivi, ont conduit à la dégradation du milieu. Aujourd'hui, le

milieu naturel subit des modifications au point où on a plus une

végétation homogène mais plutôt

hétérogène et sélectionnée. L'installation

des infrastructures dans le quartier a accentué les processus

d'érosion hydrique pouvant conduire à des éboulements.

Bien plus, la mise en place des équipements liés à l'eau

(tuyaux) et d'électricité (poteaux) et les rigoles non

aménagées ont parfois conduit au développement des

marmites d'érosion (Cf. photo 10).

Photo 10 : rigole non aménagée,

subissant une érosion accélérée. (Cliché

Vondou L.P, 21/05/2010).

Dans le cadre de la pollution atmosphérique, les

tendances actuelles ont conduit à l'utilisation massive des engins de

déplacements rejetant des gaz qui dégradent l'atmosphère

de manière générale. En bref, l'installation des

infrastructures urbaines dans le milieu change complètement sa

donnée naturelle en réduisant les espèces qui s'y trouvent

(faune, flore). Alors, le milieu qui était au départ relativement

naturel devient un milieu artificiel, humanisé et relativement

préjudiciable pour l'homme.

Ainsi, un relief accidenté, couronné par le

manque de moyens logistiques et financiers, et une pression

démographique toujours croissante, ont des effets défavorables

sur le développement durable du quartier.

CONCLUSION

Présenter les facteurs déterminants de la

présence des infrastructures urbaines dans le quartier Burkina

était le principal objectif à atteindre. Pour ce faire, nous

avons formulé un certain nombre de questions qui nous ont servi de

guides pour mieux appréhender l'aspect réel dans lequel se

présentent les infrastructures urbaines dans notre site

d'intérêt. En effet, le quartier Burkina, bien que doté

d'un minimum d'infrastructures urbaines, est le résultat des efforts

perpétués non seulement de sa population, et plus

particulièrement des élites locales, soutenus par les services

publics. L'amélioration des conditions de vie de la population du

quartier Burkina passerait par : une restructuration entière du

quartier, tout en délocalisant les populations des zones à

risque. De plus, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, il est

nécessaire d'adapter les procédures administratives au niveau de

vie de la population et les modalités d'abonnement en eau,

électricité et télécommunication. Il en est de

même pour la mise à disposition des matériaux de

construction adéquats. Toutefois, une collaboration étroite entre

la population et les services en charge de l'aménagement s'impose

désormais pour assurer des jours meilleurs au quartier Burkina et

à sa population.

BIBLIOGRAPHIE.

ASCHER.F, Métapolis ou l'avenir des

villes, Paris, édition O. Jacob, 1995, 345 p.

ASCHER F., les nouveaux principes de l'urbanisme. La

fin des villes n'est pas encore du jour. La tour d'Aigues ;

édition de l'Aube, 2001, 100p.

ASCHER.F, BRAUN.A, DEMUTH. G., PETRELIA.R. et

al ; « quand les transports publics deviennent

l'affaire de la cité. Parlons-en avec la RATP ». La

Tour d'Aigues, édition de l'Aube, 1999, 129p.

ASCHER.F., BRAMS.L., DELAMARRE.A., ROCHEFORT.A. et al,

les territoires futurs. La Tour d'Aigues : DATAR/édition

de l'Aube, 1993, 178p.

BOYER J.C., les banlieues en France, territoires et

sociétés, Paris : Armand colin, 2000, 206p.

Michel TCHOTSOUA, NDAME.J.P, WAKPONOU A., J. BONVALLOT,

maîtrise et gestion des eaux à Ngaoundéré (Cameroun)

problème et esquisses de solution, Géo-Eco-Trop, Fonds

documentaire IRD, 1999, 23, 91-105.

R. BRUNET, mondes nouveaux, G.U,

Hachette-reclus, 1990.

Y. NOSNY & H. CHAUVET, médecine d'Afrique

noire, environnement urbain en Afrique subsaharienne et pathologie,

article universitaire : 1992, 39p.

WACHTER S., BOURDIN A., PADIOLAU J.G, OFFNER J.M et al,

repenser le territoire : un dictionnaire de critique. La tour

d'Aigues/Montpelier : Aube/ DATAR, 2000, 287p.

C. BOUVET, J., J. MARTIN et al, géographie seconde,

Hachette éducation, B.O.E.N. n°12 du 21 juin 1995, 255p.

Le communal, le FEICOM se mobilise pour l'eau, publication du

FEICOM n°008, 2006, 62p.

Dictionnaire Hachette de poche, édition Hachette,

1973.

Le dictionnaire encyclopédique, LE PETIT LAROUSSE

illustré, édition Larousse, 1994.

Dictionnaire de poche LAROUSSE, Anglais :

français-anglais, anglais-français, édition Larousse,

juillet 2007.

Loi N°2004/003 du 21 avril 2004 régissant

l'urbanisme au Cameroun.

LEXIQUE

1) Acteurs : personne qui participe

activement ou qui agit sur l'espace selon ses moyens, avec une ou des

stratégies.

2) Aléa : évènement

dépendant d'un hasard défavorable.

3) Aménagement : action

volontaire d'une collectivité sur son territoire, pour s'adapter aux

besoins et obtenir une meilleure répartition des hommes et des

activités.

4) Canalisation : conduite assurant le

transport d'un fluide ou de l'énergie.

5) Corrélation : rapport de cause

à effet entre deux éléments.

6) Desserte : c'est le fait d'assurer la

communication ou le transport d'un lieu à l'autre.

7) Détérioration :

dégradation qui fait perdre de la valeur à quelque chose.

8) Développement : processus qui

permet d'améliorer l'existence d'une population : allongement de la

vie, accès à l'instruction, élévation du niveau de

vie, accès aux infrastructures et aux biens de consommation etc.

9) Développement durable :

théorie qui lie le développement au maintient de

l'équilibre homme/ressources et à la protection de

l'environnement.

10) Elevage extensif : élevage

pratiqué sur de vastes étendues.

11) Espaces tributaires : espaces

dépendants de quelque chose.

12) Facteur : élément qui

participe à la réalisation de quelque chose.

13) Hydrographie : ensemble des cours

d'eaux et des lacs d'une région.

14) Infrastructures : ensemble des

ouvrages et équipements au sol, destinés à faciliter le

trafic routier, aérien, maritime ou ferroviaire.

15) Interrelation : relation entre des

individus, des groupes, des disciplines scientifiques, etc.

16) Maladies hydriques : maladies dues

à la consommation ou l'utilisation des eaux souillée

17) Morcellement : division de quelque

chose en deux ou plusieurs parties

18) Privatisée : économie

transférée du secteur public au secteur privé.

19) Recension : inventaire

détaillé et critique (soutenu).

20) Rénovation : transformation

faite dans le but d'améliorer et de moderniser quelque choses.

21) Secteur informel : vaste ensemble

d'activités très diverses (petits métiers de vendeurs

ambulants, de réparateurs ou récupérateurs, petites

entreprises aux techniques rudimentaires) qui fonctionnent en marge des

règlements étatiques et assure le suivi d'un grand nombre de

pauvres dans les pays en développement.

22) Socioprofessionnel :

catégorie sociale définie par l'appartenance à une

profession, à un secteur économique.

23) Urbain : ce qui est propre à

la ville (voirie urbaine, population urbaine etc.)

24) Urbanisme: ensemble des réflexions

et des méthodes qui ont pour but l'aménagement de l'espace des

villes et de leurs alentours en fonction des critères

esthétiques, fonctionnels et sociaux.

ANNEXE : LE QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE

GUIDE D'ENTRETIENT

Monsieur/Madame, nous, ATANGANA BAMELA Hyacinthe, EMOUNDOMB

MOANTAMB D.S, KOSYAKBE Armelle, VONDOU Laurent Pierre et MBEPORO YAYA Yves,

tous étudiants à l'université de Ngaoundéré,

nous tournons vers vous dans le but d'obtenir quelques informations

nécessaires dans le cadre d'une recherche académique. En effet,