CHAPITRE VI. ANALYSE DESCRIPTIVE DES DONNÉES

ET

DISCUSSION DES RÉSULTATS

VI.1. Présentation des données

recueillies

Après l'administration du test de mémorisation,

nous avons corrigé les copies des sujets en vue d'attribuer des notes

individuelles conformément à la consigne (voir Annexe).

Après l'annotation des copies d'évaluation, les notes obtenues

ont été encodées dans un tableau « Excel ». Ces

notes encodées nécessitaient cependant d'être

analysées pour pouvoir leur faire acquérir une certaine

intelligibilité, un certain sens. Ainsi, nous avons

procédé à une analyse descriptive des données

complétée par une autre, cette fois-ci inférentielle, pour

nous permettre de nous prononcer sur le caractère significatif ou non

des différences constatées. Ainsi, cette double analyse nous a

finalement permis de décider du sort à réserver à

nos hypothèses de départ, c'est-à -dire leur confirmation

ou leur infirmation.

Tableau1 : synthèse des notes obtenues par les

sujets au test de mémorisation

|

Notes obtenues au test de rappel libre

|

Notes obtenues

au test de reconnaissance

|

|

|

Ecolier

|

Statut

(entendant/ non

entendant)3

|

Information abstraite (sur

45 points)

|

Information concrète (sur

45 points)

|

Total «Concrétude» (sur 90 points)

|

Reconnaissance (sur 27 points)

|

Score

total

(sur 117 points)

|

|

1

|

2

|

10

|

8

|

18

|

18

|

36

|

|

2

|

2

|

26

|

35

|

61

|

25

|

86

|

|

3

|

1

|

28

|

28

|

56

|

19

|

75

|

|

4

|

2

|

33

|

38

|

71

|

22

|

93

|

|

5

|

1

|

39

|

29

|

68

|

20

|

88

|

|

6

|

2

|

14

|

10

|

24

|

13

|

37

|

|

7

|

1

|

31

|

34

|

65

|

16

|

81

|

|

8

|

1

|

34

|

25

|

59

|

17

|

76

|

|

9

|

1

|

34

|

28

|

62

|

17

|

79

|

3 Légende: 1 désigne écolier

entendant, 2 désigne écolier non entendant.

|

10

|

1

|

17

|

21

|

38

|

21

|

59

|

|

11

|

1

|

31

|

32

|

63

|

25

|

88

|

|

12

|

2

|

33

|

36

|

69

|

26

|

95

|

|

13

|

1

|

21

|

28

|

49

|

22

|

71

|

|

14

|

1

|

26

|

27

|

53

|

17

|

70

|

|

15

|

1

|

25

|

24

|

49

|

25

|

74

|

|

16

|

1

|

39

|

44

|

83

|

22

|

105

|

|

17

|

1

|

28

|

24

|

52

|

23

|

75

|

|

18

|

1

|

22

|

26

|

48

|

20

|

68

|

|

19

|

1

|

32

|

36

|

68

|

24

|

92

|

|

20

|

1

|

32

|

30

|

62

|

23

|

85

|

|

21

|

2

|

8

|

15

|

23

|

26

|

49

|

|

22

|

2

|

16

|

18

|

34

|

15

|

49

|

|

23

|

1

|

26

|

18

|

44

|

21

|

65

|

|

24

|

1

|

33

|

35

|

68

|

23

|

91

|

|

25

|

1

|

26

|

24

|

50

|

23

|

73

|

|

26

|

1

|

21

|

17

|

38

|

23

|

61

|

|

27

|

1

|

24

|

27

|

51

|

18

|

69

|

|

28

|

1

|

32

|

27

|

59

|

22

|

81

|

|

29

|

1

|

31

|

34

|

65

|

26

|

91

|

|

30

|

1

|

24

|

24

|

48

|

20

|

68

|

|

31

|

1

|

34

|

23

|

57

|

17

|

74

|

|

32

|

2

|

30

|

40

|

70

|

18

|

88

|

|

33

|

1

|

25

|

24

|

49

|

20

|

69

|

|

34

|

2

|

16

|

19

|

35

|

15

|

50

|

|

35

|

2

|

6

|

8

|

14

|

21

|

35

|

|

36

|

1

|

35

|

27

|

62

|

20

|

82

|

|

37

|

1

|

36

|

38

|

74

|

27

|

101

|

|

38

|

2

|

21

|

30

|

51

|

21

|

72

|

|

39

|

1

|

34

|

35

|

69

|

24

|

93

|

|

40

|

1

|

29

|

21

|

50

|

17

|

67

|

|

41

|

1

|

32

|

30

|

62

|

23

|

85

|

|

42

|

2

|

38

|

38

|

76

|

26

|

102

|

|

43

|

1

|

16

|

24

|

40

|

23

|

63

|

|

44

|

2

|

7

|

5

|

12

|

18

|

30

|

|

45

|

1

|

33

|

32

|

65

|

23

|

88

|

|

46

|

1

|

23

|

24

|

47

|

24

|

71

|

|

47

|

2

|

16

|

23

|

39

|

23

|

62

|

|

48

|

1

|

20

|

18

|

38

|

18

|

56

|

|

49

|

2

|

27

|

35

|

62

|

24

|

86

|

|

50

|

1

|

22

|

23

|

45

|

16

|

61

|

|

51

|

2

|

10

|

11

|

21

|

17

|

38

|

|

52

|

1

|

24

|

23

|

47

|

18

|

65

|

|

53

|

1

|

23

|

24

|

47

|

21

|

68

|

|

54

|

2

|

24

|

40

|

64

|

25

|

89

|

|

55

|

1

|

31

|

24

|

55

|

17

|

72

|

|

56

|

1

|

25

|

25

|

50

|

20

|

70

|

|

57

|

1

|

30

|

30

|

60

|

20

|

80

|

|

58

|

2

|

17

|

17

|

34

|

19

|

53

|

VI.2. Analyse descriptive des données et

discussion du jeu des variables

retenues

Après avoir fait les calculs informatisés sur

les notes obtenues, nous avons constaté que la moyenne

générale des notes obtenues par les écoliers entendant

était de 76.3 points sur 117, soit l'équivalent d'une moyenne de

5.87 items sur neuf alors qu'elle était de 63.88 points sur 117, soit

une moyenne de 4.9 items sur neuf. Deux conclusions se dégagent de ces

résultats. Premièrement, une différence s'observe entre la

performance mnémonique des écoliers entendant et celle des

écoliers non entendant, et ce, en faveur des premiers.

Deuxièmement, la norme déjà établie dans la culture

occidentale par certains psychologues cognitivistes (voir par exemples Miller,

1956 ; Michaux, 1974 ; Matlin, 2001,...) situant le seuil minimal normal de

l'empan mnésique à 5 items et le seuil maximal à 9 items

s'applique, dans notre étude, aux écoliers entendant et non aux

écoliers non entendant pour qui il manque quelques poussières de

points pour se situer à la barre minimale (4.9 items au lieu du minimum

de 5). Le fait que les écoliers non entendant n'arrivent pas à

atteindre le seuil de la compétence mnémonique

considérée comme minimal nous pousse à cette conclusion :

la mémoire de travail des écoliers non entendant du Burundi n'est

pas déficiente mais elle est peu efficiente.

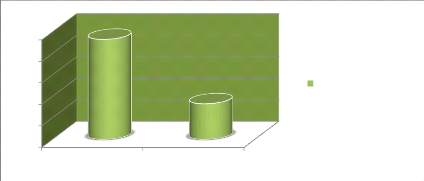

La graphique 1 nous permet de comparer l'efficience de la

mémoire de travail entre les écoliers entendant et ceux non

entendant. Elle compare les totaux des notes obtenues par les écoliers

entendant et ceux non entendant (voir tableau synthétique des notes

obtenues, dernière colonne) ramenés à une moyenne de 9

items.

Graphique 1: Comparaison de la performance de la

mémoire de travail entre les écoliers entendant et non entendant

(en ordonné le total des notes obtenues sur 117 points ramené

à la moyenne de 9 points et en abscisse la catégorie

d'écoliers)

Comparaison de la performance de la mémoire de travail

entre les écoliers entendant et ceux non entendant

|

6 5.8 5.6 5.4 5.2

5 4.8 4.6 4.4

|

|

|

Entendant Non entendant

L'allure de ce graphique nous amène à confirmer

notre hypothèse générale qui postulait une possible

supériorité des écoliers entendant sur ceux non entendant

si nous nous situons sur le plan de l'efficience de la mémoire de

travail. Cependant, cela n'est qu'une tendance générale qu'il

importe de prendre avec précaution d'autant plus que sur les dix

meilleures notes qui sont respectivement de 105, 102, 101, 95, 93, 93,92,

91,91, et 89, quatre reviennent à des écoliers non entendant.

Pourtant, ils représentent un peu moins du tiers des sujets

testés (exactement 18 sujets non entendant contre 40 sujets entendant,

soit 31.03% de l'échantillon).

En outre, alors que la meilleure note chez les écoliers

entendant est de 105 points sur 117, elle est de 102 chez les non entendants,

soit 89.74% contre 87.14 %. Les notes les plus basses sont 56 sur 117 chez les

écoliers entendant, soit 47.86 % contre 30 points sur 117 chez les

écoliers non entendant soit l'équivalent de 25.64 %.

L'écart entre les meilleures notes est de 2.60% alors qu'il est de

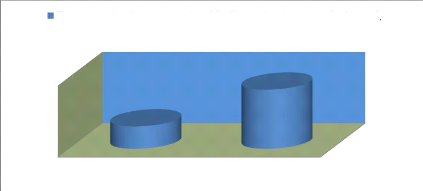

22.22% pour les basses notes. Comme illustré aussi par les graphiques

nos 2 et 3, ce contraste veut dire que les scores sont massés

autour des moyennes pour les écoliers entendant alors qu'ils sont

distribués pour ceux non entendant.

Graphiques 2 &3: Comparaison de la

distribution des scores autour des moyennes(en abscisse le nombre

d'écoliers et en ordonné la note totale obtenue sur un total de

117 points)

La structure de ces deux graphiques 2 et 3 nous pousse

à affirmer que, bien que les écoliers non entendant obtiennent

une faible moyenne en comparaison avec les écoliers entendant de

même niveau scolaire, il ne serait pas sensé de conclure que le

fait d'être entendant s'accompagne toujours de déficiences de la

mémoire de travail. Par contre, nous déduisons par là que

quand le fait d'être non entendant s'accompagne de déficience de

la mémoire de travail, cette dernière est alors profonde.

Nous avons également postulé avec nos

hypothèses opérationnelles que certains facteurs notamment la

« Concrétude » et le « Type d'opération

mnémonique » pourraient être explicatifs de la

différence entre les écoliers entendant et les écoliers

non entendant. L'analyse de l'effet de ces variables ou facteurs fait l'objet

de la section qui suit.

VI.2.1. Analyse de l'éventuel effet de la variable

« Concrétude »

entendant) revêt deux modalités à

savoir la nature concrète ou abstraite de l'information

véhiculée par l'item à mémoriser. Si nous

essayons de comparer les notes obtenues par les sujets en isolant cette

variable, nous remarquons que les écoliers entendant obtiennent, pour

les items faisant référence à une information abstraite,

une moyenne de 27.83 sur 45, soit 61.84% tandis que les écoliers non

entendant obtiennent une note moyenne de 19.56 sur 45 soit 43.53%.

L'écart entre les deux moyennes est de 8.27 points, l'équivalent

d'un écart de 18.38%.

Avant de dégager une quelconque conclusion

découlant de cette analyse de données, nous avons d`abord fait

référence à Sockeel et Anceaux (2002, p.101) pour qui

« une bonne façon d'évaluer l'effet d'une variable

indépendante sur une variable dépendante consiste à la

représenter graphiquement. .Si l'échelle est continue on utilise

une courbe, si elle ne l'est pas, un histogramme ». Ainsi, dans notre cas,

l'échelle d'évaluation n'étant pas continue, nous avons

construit l'histogramme correspondant (voir graphique 4 ci--dessous).

Graphique 4 : Comparaison des moyennes des notes

obtenues par les sujets entendant et ceux non entendant lorsque les items font

référence à une information abstraite (en abscisse la

catégorie d'écoliers et en ordonné la moyenne de la note

obtenue par chaque catégorie d'écoliers

sur 45 points)

comparaison des moyennes des notes des écoliers

entendant et des

écoliers non entendant

Moyenne des résultats

|

30 25 20 15 10 5 0

|

|

|

|

Non entendant Entendant

|

A travers la structure de ce graphique, nous constatons que la

moyenne des notes obtenues par les

écoliers entendant est plus grande

que celle des notes obtenues par les écoliers non entendant

quand les

items à mémoriser renvoient à des réalités

abstraites. Cela revient à confirmer

provisoirement une partie de notre première

hypothèse opérationnelle qui postulait que l'efficience de la

mémoire de travail chez les écoliers entendant du Burundi serait

plus élevée que celle des écoliers non entendant du

même milieu quand le matériel à mémoriser se

rapporte aux phénomènes abstraits.

Par contre, les écoliers entendant, quand il est

question de mémoriser des items renvoyant à une information

concrète, obtiennent la note moyenne de 26.78 points sur 45, soit 59.51%

contre 23.66 soit 52.58%. L'écart entre les deux moyennes est

d'exactement 3.12 points, soit 6.93%. La graphique 5 compare les

écoliers entendant et non entendant quand l'information faisant objet de

mémorisation est concrète.

Graphique 5: Comparaison des moyennes des notes

obtenues par les sujets entendant et ceux non entendant lorsque les items font

référence à une information concrète (en abscisse

la catégorie d'écoliers et en ordonné la moyenne de la

note obtenue par chaque catégorie d'écoliers sur un total de 45

points)

27

26

25

24

23

22

Entendant Non entendant

Moyenne de la note obtenue

Dans tous ces deux cas de figure (graphiques 4 et 5), il

apparaît que la performance mnémonique des écoliers

entendant est supérieure à celles des écoliers non

entendant c'est-- à- dire à la fois lorsque l'information

à rappeler est de nature abstraite et lorsqu'elle est de nature

concrète.

de --2.33%. Par contre, les écoliers non entendant

obtiennent un pourcentage de 45.53% lorsque les items sont abstraits alors

qu'ils obtiennent 52.58% lorsque les items sont concrets, soit une

différence de +7.02%. Il est clair que les écoliers entendant

affichent une performance moindre quand les items sont liés à un

référent concret que quand ils font appel à un

référent abstrait. Cependant, l'ampleur de l'écart entre

ces deux situations ne nous permet pas de conclure que les écoliers

entendant ont des problèmes de mémorisation des items dont les

référents sont concrets car la perte de points peut être

expliquée par la fatigue du moment que la présentation des items

abstraits a précédé celle des items concrets. Par contre,

le gain de points de l'ordre de 7 % est une preuve irréfutable que les

écoliers entendant ont une réelle facilité à

mémoriser les items dont les référents sont concrets.

Notre première hypothèse particulière

postulait que l'écart entre ces deux catégories d'écoliers

serait grand quand le matériel à mémoriser se rapporte aux

objets abstraits mais tendrait à se réduire lorsque le

matériel à mémoriser se rapporte aux objets ou

phénomènes concrets. Cela nous a amené à vouloir

vérifier cette seconde partie de notre hypothèse

opérationnelle en comparant les écarts entre ces deux

catégories d'écoliers au niveau de leur efficience

mnémonique eu égard aux deux modalités de la variable

« Concrétude » (voir graphique 6 ci-- dessous).

Graphique 6 : Comparaison des écarts entre les

écoliers entendant et ceux non entendant selon que le matériel

à mémoriser fait appel à des phénomènes

concrets ou abstraits (en abscisse le type d'item et en ordonné la

moyenne de l'écart entre les ecoliers entendant et non entendant selon

le type d'item)

Ecart entre les deux categories d'écoliers selon la nature

des items à mémoriser

Concret Abstrait

3.12

8.27

Le présent graphique 6 met en lumière le fait

que l'écart entre les écoliers entendant et ceux non entendant

est plus grand quand le référent est, dans les items, une

réalité abstraite que quand il évoque une

réalité concrète.

Ici également, il s'est avéré

indispensable de tester si la différence entre les deux situations est

statistiquement significative, pour pouvoir nous y prononcer avec assurance. Ce

travail fait objet de la section consacrée à l'analyse

inférentielle des résultats (voir plus loin). Mais avant d'y

arriver, parlons d'abord de l'effet potentiel de notre deuxième variable

retenue à savoir le « Type d'opération

mnémonique».

VI.2.2. Mise à l'épreuve de l'effet de la

variable « Type d'opération mnémonique »

Nous avions estimé qu'en plus de la nature des items

à mémoriser (voir hypothèses de recherche), le « Type

d'opération mnémonique » demandée pouvait

également avoir un effet sur l'efficience de la mémoire de

travail. Nous avons sérié la variable « Type

d'opération mnémonique » en deux modalités à

savoir l'opération de rappel libre et l'opération de

reconnaissance.

Au regard des données recueillies par rapport aux deux

modalités de la variable « Type d'opération

mnémonique », les écoliers entendant obtiennent une note

moyenne de 55.4 points sur 90 pour le test de rappel libre contre 52.66 sur un

total de quatre vingt-- dix points soit respectivement 61.55% et 58.51%. Si

nous ramenons ces scores sur neuf, soit le score maximal en termes d'items pour

chaque exercice expérimental, nous avons respectivement 5.54 items et

5.26 items, ce qui fait un écart de 0.32 items. Quant au test de

reconnaissance, les écoliers entendant y ont obtenu en moyenne 20.88

points sur 27, soit 77.33%, tandis que ceux non entendant ont obtenu une

moyenne de 20.66 points sur 27, soit 76.52%. En ramenant ces notes moyennes sur

9 items, les deux catégories d'écoliers obtiennent respectivement

6.96 et 6.88 items. Cela fait une différence de 0.08 items.

En comparant ces écarts moyens (Voir graphique 7), nous

constatons que l'écart entre la performance mnémonique chez les

écoliers entendant et les écoliers non entendant est minime pour

le test reconnaissance que pour le test de rappel libre. Cela est une

confirmation de notre hypothèse opérationnelle qui postulait que

l'écart au niveau des scores entre les écoliers entendant et les

écoliers non entendant serait plus grand quand il s'agit d'un test de

rappel libre que quand il s'agit d'un test de reconnaissance.

Graphique 7 : Illustration de l'écart moyen

des scores entre les écoliers entendant et ceux non

entendant selon le type d'opération

mnémonique (en ordonné le type

d'opération

mnémonique et en abscisse l'écart total

entre les écoliers entendant et non

entendant ramené à la moyenne de 9

points)

Etendu de l'écart selon le type d'opération

mnémonique

|

Test de reconnaissance

Test de rappel libre

|

|

0 0.2 0.4

VI.3. Vers une analyse inférentielle des

données

Si l'analyse descriptive des données qui est ci-- haut

reprise nous a permis de confirmer toutes nos hypothèses, tant

l'hypothèse générale que les hypothèses

opérationnelles, nous admettons qu'il s'agit là d'une

confirmation à portée provisoire.

En effet, cette analyse descriptive fait état

d'écarts entre les écoliers entendant et les écoliers

non

entendant en fonction des variables « Concrétude » et

« Type d'opération mnémonique », mais

elle reste muette sur le caractère significatif de ces

écarts. C'est justement cela qui nous a amènéà

envisager une section consacrée à l'analyse inférentielle

afin de pouvoir conclure définitivement, si les différences

constatées sont statistiquement significatives ou non.

CHAPITRE VII. ANALYSE INFÉRENTIELLE

APPLIQUÉE AUX PREMIERS RÉSULTATS

Pour mener à bon port l'analyse inférentielle

qui s'est averée indispensable au vu des résultats de l'analyse

descriptive, nous avons dü procéder à un choix d'un test

statistique parmi toute une diversité : le test d'égalité

des moyennes. C'est un test qui nous a été suggéré

par Sockeel et Anceaux (2002, p.106) quand ils considèrent qu' « on

vérifie l'effet d'un facteur élémentaire sur la variable

dépendante par la comparaison des moyennnes des performances

constatées pour chaque degré de ce facteur ». Le traitement

de données opéré a abouti aux résultats qui sont

repris par le tableau 2 qui suit.

Tableau 2 : Résultat de l'analyse

inférentielle des données

|

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

|

|

|

F

|

Significa- tion.

|

t

|

Degré de

liberté

|

Signification (bilatérale)

|

Diffé- rence

de

moyen- nes

|

Diffé-

rence écart-type

|

Intervalle de

confiance 90%

de la différence

|

|

Infé-

rieure

|

Supé-

rieure

|

|

Abstrait

|

Hypothèse

de variances égales

|

13.678

|

.000

|

4.087

|

56

|

.000

|

8.269

|

2.023

|

4.216

|

12.323

|

|

Hypothèse

de variances inégales

|

|

|

3.323

|

21.894

|

.003

|

8.269

|

2.488

|

3.108

|

13.431

|

|

Concret

|

Hypothèse

de variances égales

|

50.354

|

.000

|

1.341

|

56

|

.185

|

3.108

|

2.319

|

-1.536

|

7.753

|

|

Hypothèse

de variances inégales

|

|

|

1.002

|

19.422

|

.329

|

3.108

|

3.103

|

-3.377

|

9.594

|

|

Rappel libre

|

Hypothèse

de variances égales

|

43.132

|

.000

|

2.752

|

56

|

.008

|

11.378

|

4.135

|

3.095

|

19.661

|

|

Hypothèse

de variances inégales

|

|

|

2.090

|

19.844

|

.050

|

11.378

|

5.444

|

.016

|

22.739

|

|

Recon- naissan- ce

|

Hypothèse

de variances égales

|

5.307

|

.025

|

.217

|

56

|

.829

|

.208

|

.960

|

-1.714

|

2.131

|

|

Hypothèse

de variances

|

|

|

.190

|

24.772

|

.851

|

.208

|

1.097

|

-2.052

|

2.469

|

|

inégales

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

Hypothèse

de variances égales

|

43.261

|

.000

|

2.508

|

56

|

.015

|

11.586

|

4.619

|

2.333

|

20.839

|

|

Hypothèse

de variances inégales

|

|

|

1.907

|

19.866

|

.071

|

11.586

|

6.076

|

-1.094

|

24.267

|

Ce test d'égalité des moyennes a les

spécifications suivantes :

1. H0 : M1 = M2, c'est- á- dire que M1-M2=0

2. H1 : M1? M2, c'est-á-dire que M1-M2?0

De ces deux formules, nous lisons que l'hypothèse nulle

(H0) suppose l'égalité entre la moyenne 1 (M1) et la moyenne 2

(M2). Lorsque c'est le cas, cela veut dire que la différence entre la

moyenne 1 et la moyenne 2 est nulle. Si non, l'hypothèse alternative

postule que les moyennes 1 et 2 (M1 et M2) sont inégales ; autrement

dit, leur différence est une valeur différente de zéro

(valeur négative ou positive) au niveau de confiance de 90%.

Selon les résultats du tableau 2 dans sa colonne des

significations bilatérales, nous lisons que la valeur de la

signification bilatérale pour le rappel libre est de 0.08, une valeur

qui se situe dans l'intervalle comprise entre -.1 et +.1, donc dans la zone de

rejet de l'hypothèse nulle. Cela étant, nous rejetons

l'hypothèse nulle qui postulait l'égalité des moyennes 1

et 2 et confirmons l'hypothèse alternative. En d'autres mots, au niveau

de confiance de 90% et au seuil de signification de 10%, la différence

entre les écoliers entendant et ceux non entendant est statistiquement

significative. Nous confirmons donc notre hypothèse

générale de départ qui postulait que les

écoliers entendant du Burundi seraient plus performants que les

écoliers non entendant sur le plan de l'efficience de la mémoire

de travail.

Par ailleurs, l'analyse descriptive des données nous

avait indiqué que des facteurs comme la « Concrétude »

des items á mémoriser et le Type de l'opération

mnémonique demandée aux sujets avaient un impact sur

l'écart de l'efficience de la mémoire de travail entre les

écoliers entendant et les écoliers non entendant du Burundi.

En effet, à propos du jeu de la variable «

Concrétude », nous constatons que la valeur de la signification

bilatérale, pour les items abstraits et l'hypothèse nulle, est de

.000. Or cette valeur est comprise entre +0.1 et -01 (10% de niveau de

signification) et ne se situe donc pas par conséquent dans la zone

d'acceptation de l'hypothèse nulle (cfr loi de la distribution normale

de Gauss et Laplace). Cela signifie que la différence entre les

écoliers entendant et les écoliers non entendant est

statistiquement significative pour le cas précis des items renvoyant aux

objets abstraits.

Par contre, la valeur de la signification bilatérale,

pour les items concrets, est de .185. Cette valeur ne se situe pas entre +0.1

et -0.10 et, en nous référant à la loi de la distribution

normale de Gauss et Laplace, elle se trouve dans la zone d'acceptation de

l'hypothèse nulle. Nous déduisons donc que la différence

entre la moyenne 1 et la moyenne 2 est nulle. En conséquence, nous

concluons que la différence entre les écoliers entendant et les

écoliers non entendant n'est pas statistiquement significative lorsque

les items à mémoriser font référence aux objets et

phénomènes concrets. Autrement dit, les deux groupes

d'écoliers (entendant et non entendant) sont « homogènes

» ou « équi-performants » quand les

référents des items à mémoriser sont des objets ou

phénomènes concrets. Cela revient à confirmer notre

première hypothèse opérationnelle de départ selon

laquelle l'efficience de la mémoire de travail chez les écoliers

entendant du Burundi serait plus élevée que celle des

écoliers non entendant du même milieu quand le matériel

à mémoriser se rapporte aux phénomènes abstraits.

En revanche, l'écart se réduirait entre ces deux

catégories d'écoliers au cas où le matériel

à mémoriser se rapporterait aux phénomènes

concrets.

Avec les résultats de l'analyse descriptive, nous

avions réalisé que l'écart entre les écoliers

entendant et non entendant se réduit quand les items à

mémoriser sont concrets en comparaison à leur écart quand

les items sont abstraits. L'analyse inférentielle est venue la

compléter ; elle prouve finalement qu'il ne s'agit pas d'une simple

réduction de l'écart mais que la différence entre les

écoliers entendant et les écoliers non entendant n'est pas

statistiquement significative au seuil de signification de 10%.

Enfin, à propos du jeu de la variable « Type

d'opération mnémonique » sur l'efficience de la

mémoire de travail, nous réalisons, à la lecture des

valeurs du tableau 2, que la signification bilatérale pour la

modalité test de rappel libre de la variable « Type

d'opération mnémonique » est de .050. Cette valeur est

comprise entre 0.10 et -0.10. Donc, cela veut dire qu'elle se situe dans la

zone de rejet de l'hypothèse nulle si nous nous référons

à la loi de la distribution normale de Gauss et Laplace. Autrement dit,

la différence est significative. Nous rejetons par conséquent

l'hypothèse nulle qui postule l'égalité des moyennes 1 et

2 et concluons qu'au seuil de signification de 10%, la différence entre

les écoliers entendant et les écoliers non entendant est

statistiquement significative quand l'opération mnémonique en jeu

est le rappel libre.

S'agissant de la modalité test reconnaissance de la

variable « Type d'opération mnémonique », la valeur de

la signification bilatérale est de .829 . Cette valeur se situe dans la

zone d'acceptation de l'hypothèse nulle selon la loi de distribution

normale de Gauss et Laplace car elle n'est pas comprise entre .10 et -.10 .

Cela signifie que l'hypothèse nulle qui suppose l'égalité

des moyennes 1 et 2 est retenue. En d'autres termes, la différence entre

les écoliers entendant et les écoliers non entendant, au seuil de

signification de 10%, n'est pas statistiquement significative quand

l'opération mnémonique requise est la reconnaissance.

En conclusion, la différence des scores entre les

écoliers entendant et ceux non entendant est statistiquement

significative en ce qui est du test de rappel libre mais elle ne l'est pas pour

le cas du test de reconnaissance. Cela confirme notre seconde hypothèse

opérationnelle qui avançait que l'écart au niveau des

scores entre les écoliers entendant et les écoliers non entendant

burundais serait plus grand quand il s'agit d'un test de rappel libre que quand

il s'agit d'un test de reconnaissance.

66

CONCLUSION

Comme le met en lumière notre formulation du sujet

d'étude, notre recherche s'était assignée comme objectif

de procéder à une comparaison de l'efficience de la

mémoire de travail entre des écoliers burundais entendant et non

entendant. Pour y parvenir, nous avons débuté nos investigations

par un questionnement large axé sur le thème central que ledit

objectif soulève. Ce questionnement large nous a servi de fil conducteur

pour un passage à une autre étape, celle de la revue critique de

la littérature en rapport avec le même thème.

Finalement, en confrontant les résultats de la revue

critique de la littérature à nos pré-requis en

matière de psychologie et aux besoins de notre recherche, nous avons

arrêté les définitions opérationnelles des concepts

que nous considérions comme névralgiques dans le cadre de notre

étude. Egalement, un cadre théorique de référence a

été constitué dans lequel nous n'avons retenu que les

aspects qui touchent directement aux volets psychologiques de la mémoire

et de la surdité. C'est sur base dudit cadre théorique que nous

avons explicité la problématique que soulève

l'étude et formulé des hypothèses qui devaient alors

être soumises à un travail de vérification. En effet, il

s'est agit ici d'adopter la méthode dite « scientifique

générale qui consiste à formuler des

énoncés, appelés hypothèses ou encore des

systèmes d'énoncés, appelés également

théories, puis à les mettre à l'épreuve des faits

un par un » (Sockeel et Anceaux, 2002, p.16).

Ladite vérification d'hypothèses nous a

engagé dans une récolte de données, mais nous avons

dû préalablement déterminer la méthode de recherche

à suivre à cet effet, à savoir la méthode

expérimentale. L'instrument de collecte des données que nous

avons utilisé dans ce cadre, est constitué de deux tests de

mémorisation à savoir un test de rappel libre et un test de

reconnaissance.

Le test de rappel libre a deux composantes bâties sur

deux modalités de la variable «Concrétude»

(la

modalité Item concret et la modalité Item abstrait). Quant au

test de reconnaissance, sa

pertinence reposait sur la

nécessité d'une confrontation de ses résultats avec ceux

du test de

rappel en vue de vérifier l'effet d'une autre variable,

la variable «Type d'opération mnémonique».

Le test a été administré à

cinquante-huit sujets entendant et non entendant dans les proportions

respectives de quarante et dix-huit. Après la collecte des

données et leur encodage, nous avons procédé à leur

analyse descriptive. Cette dernière a provisoirement confirmé nos

hypothèses de recherche émises. En effet, (i)

les écoliers entendant du Burundi s'affichent plus

performants que les écoliers non entendant sur le plan de l'efficience

de la mémoire de travail. Par ailleurs, (ii)

l'efficience de la mémoire de travail chez les

écoliers entendant est plus élevée que celle des

écoliers non entendant quand le matériel à

mémoriser se rapporte à des phénomènes abstraits.

En revanche, l'écart se réduit entre ces deux catégories

d'écoliers lorsque le matériel à mémoriser se

rapporte à des phénomènes concrets.

Enfin, (iii) l'écart au niveau des

scores entre les écoliers entendant et les écoliers non entendant

est plus grand quand il s'agit d'un test de rappel libre que quand il s'agit

d'un test de reconnaissance.

Cependant, l'analyse descriptive à elle seule ne permet

pas par nature de déterminer si les différences constatées

sont statistiquement significatives ou non. Alors, pour tendre vers une

confirmation définitive de nos hypothèses de recherche, nous

avons fait par la suite recours à un test de la statistique

inférentielle : le test de comparaison des moyennes.

Effectivement, la mise en jeu de ce dernier nous a permis de

confirmer d'une part que, sur le plan de l'efficience de la mémoire de

travail, les écoliers entendant sont plus performants que les

écoliers non entendant au seuil de signification de 10%. Cependant,

cette différence dépend tant de l'opération

mnémonique demandée que de la concrétude des items

à mémoriser.

Il s'est en effet avéré que la différence

entre la performance mnémonique des écoliers entendant et celle

des écoliers non entendant est statistiquement significative au seuil de

signification de 10% lorsque les items à mémoriser renvoient

à des objets abstraits mais qu'elle ne l'est pas lorsque les items

à mémoriser font référence à des objets

concrets. Par ailleurs, le type d'opération mnémonique s'est

révélé être une variable explicative de la

différence observée entre nos deux catégories

d'écoliers. La différence entre elles, toujours au seuil de

signification de

10%, est significative quand l'épreuve requiert le rappel

libre mais elle ne l'est pas quand la tâche concerne la

reconnaissance.

En définitive, notre objectif était de

comprendre le fonctionnement cognitif, et surtout mnémonique, des sujets

non entendant du Burundi par le biais d'une comparaison avec d'autres sujets du

même milieu, mais eux entendant. Nous jugeons que notre objectif a

été largement atteint car nous avons pu découvrir,

à la lumière de la comparaison avec des écoliers

entendant, les zones d'effort et les zones de confort des écoliers non

entendant en ce qui est de la mémorisation en mémoire de travail.

Nous reconnaissons toutefois que la mémoire de travail n'est qu'une

composante de la dimension cognitive humaine parmi bien d'autres. Ainsi, nous

clôturons cette dissertation en tendant le témoin à toute

autre initiative de recherche qui viendrait comparer sujets entendant et non

entendant sur d'autres fonctions cognitives.

69

BIBLIOGRAPHIE

Bartz, W. H. (1976). Introduction à la psychologie

(collection multi-choix). Montréal : Les éditions. H.R.W.

Ltée.

Colin, D. (1979). Psychologie de l'enfant sourd. Paris :

Masson.

Da Silva Neves, R. (1999). Psychologie cognitive. Paris : Armand

Colin.

Delay, J. (1950). Les dissolutions de la mémoire.

Paris : P.U.F.

De Ketele, J.-M. (1990). Rédiger un rapport

scientifique. Brochure de cours non publiée, Université

Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique.

Doron, R., & Parot, F. (1991). Dictionnaire de

psychologie. Paris : P.U.F.

Faverge, J.-M. (1966). Méthodes statistiques en

psychologie appliquée. Paris : P.U.F. Filloux, J-C. (1967). La

mémoire (Collection Que Sais-Je ?). Paris : P.U.F. Fontaine, R.

(1999). Manuel de Psychologie du vieillissement. Paris : Dunod.

Gakobwa, B. (1998). Le langage gestuel dans la famille

burundaise ayant un membre sourd.

Mémoire de licence non publié, Université

du Burundi (Faculté de Psychologie et des

Sciences de l'Education), Bujumbura, Burundi.

Geaudreau, J., & Canavaro, A. (1990). L'éducation

des personnes handicapées hier et

aujourd'hui. Montréal : Université de

Montréal (Faculté des Sciences de l'Education). Ghiglione, R.,

& Richard, J.-F. (Ed.). (1999). Cours de psychologie : Bases,

méthodes et

épistémologie. Paris : Dunod.

Gribenski, A. (1957). L'audition. Paris : P.U.F.

Hakizimana, L. (1995). Les barrières

socioprofessionnelles et pédagogiques qui handicapent la

réintégration du sourd dans la

société. Mémoire de licence non publié,

Université du Burundi

(Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education),

Bujumbura, Burundi. Halbwachs, M. (1975). Les cadres sociaux de la

mémoire (Réédition). Paris : P.U.F. Houdé, O.,

Kayser, D., Koenig, O., Proust, J., & Rastier, F.(1998). Vocabulaire de

sciences

cognitives. Paris: P.U.F.

Ivanov, S. (1973). Les mystères de la

mémoire. Moscou : Editions Mir.

Lafon, R. (1976). Vocabulaire de psychopédagogie et de

psychiatrie de l'enfant. Paris : P.U.F. Lang, J.L. (1976). L'enfance

inadaptée. Paris : P.U.F.

Lavallée, M. (1989). Les conditions

d'intégration des écoliers en difficulté d'adaptation et

d'apprentissage. Montréal : P.U.Q.

Lieury, A. (1975). La mémoire : Résultats et

théories. Bruxelles : Dessart, &Mardaga.

Matlin, M.W. (2001). La cognition : Une introduction à

la psychologie cognitive. Bruxelles : De Boeck Université.

Michaux, L. (1974). La mémoire. Paris : Librairie

Hachette.

Muhitira, S. (1984). Des représentations de quelques

familles de Bujumbura en rapport avec l'inaptitude de leurs enfants

sourds-muets à la communication. Mémoire de licence non

publié, Université du Burundi (Faculté de Psychologie et

des Sciences de l'Education), Bujumbura, Burundi.

Naniwe, A. (1995). Problèmes

médicopsychopédagogiques des enfants handicapés.

Notes

de cours non publiées, Université du Burundi

(Faculté de Psychologie et des Sciences de . l'Education), Bujumbura,

Burundi

Ndayikeza, C. (2009). Contribution à l'étude des

effets psychopathologiques du vieillissement : Mise à l'épreuve

de la mémoire à court terme des personnes âgées du

Burundi. Mémoire de licence non publié, Université du

Burundi (Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education),

Bujumbura, Burundi.

Ndayisaba, J., & De Grandmont, N. (1999). Les enfants

différents : Les comprendre pour mieux les aider. Québec :

Editions Logiques.

Nijimbere, M.C. (1991). Etude des problèmes

posés par les modes de communication utilisés dans

l'éducation des handicapés auditifs au Burundi: Cas des centres

de Gitega et de Kamenge. Mémoire de licence non publié,

Université du Burundi (Faculté de Psychologie et des Sciences de

l'Education), Bujumbura, Burundi.

Niyongabo, J. (2006). Cours de Statistiques 1. Syllabus de

cours, Université du Burundi (Faculté de Psychologie et des

sciences de l'Education), Bujumbura, Burundi.

Niyonsaba, G. (2008). Problématique de la prise en

charge psychosociale des handicapés auditifs en milieu

institutionnel. Mémoire de licence non publié,

Université du Burundi (Faculté

de Psychologie et des Sciences de l'Education), Bujumbura,

Burundi.

& Paris: Agence de Coopération Culturelle et

Technique. Oléron, P. (1969). Les sourds muets. Paris: P.U.F.

Piaget, J., & Inhelder, B. (1968). Mémoire et

intelligence. Paris: P. U.F.

Pélicier, Y. (Dir.) (1981). La vie psychologique

normale. Univers de la psychologie (tome

II & II). Paris : Editions Lidis.

Robert, P. (1981). Petit Robert I. Paris:

Le Robert.

Rondal, J.-A., & Seron, X. (Ed.). (1999).Troubles du

langage: Bases théoriques, diagnostic et

rééducation. Sprimont (Belgique): Pierre

Mardaga.

Sillamy, N. (1980). Dictionnaire encyclopédique de

psychologie. Paris: Bordas.

Trannoy, A. (1971). Adaptation des enfants handicapés

physiques. Paris: Casterman.

Sockeel, P., & Anceaux, F. (2002). La démarche

expérimentale en psychologie. Paris: IN PRESS EDITIONS.

Tremblay, L. (1987). Lettre circulaire aux abonnés du

service des plaques porte-clés. Montréal: Association les

amputés de guerre du Canada, succursale de Québec.

Virole, B. (Ed.). (2000). Psychologie de la

surdité. Bruxelles: De Boeck université.

Wall, W.D. (1955). Education et santé mentale.

Paris: I.F.M.R.P.

ANNEXE

PRISE DE CONTACT AVEC LES SUJETS ET CONSIGNE A. Prise de

contact et consigne en Kirundi

A0. Prise de contact et motivation

Ndabaramukije. Nitwa REGINAS NDAYIRAGIJE. Ndiko ngerageza

kuraba ko hari ubudasa bwoba buri hagati y'abanyeshuri bumva n'abatumva mu

bijanye no gufata ku mutwe. Kugira bishoboke ndaza kubaha ikibazo co gufata ku

mutwe. Munyuma, nzogikosora ndabahe amanuta mukwiye, ni ukuvuga bivanye

n'igitigiri c'inyishu nziza muzoba mwashoboye kwibuka mukandika. Ndabasavye ko

mwokorana ishaka mukamenya kuko ni ihiganwa hagati ya mwebwe n'abandi

banyeshure bumva/batumva.

A.1. Consigne générale

Tuza gutangurira ku myimenyerezo ibiri. Muri iyo myimenyerezo

ibiri, murafise uburenganzira bwo kumbaza ibibazo ku vyo mudatahura neza. Mu

nyuma duca dutandukira ikibazo nyamukuru. Mu gihe c'ikibazo nyamukuru, nta

burenganzira bwo kumbaza ibibazo muzoba mugifise, musabwe gusa guca mwandika

inyishu , ni ukuvuga amajambo muzoba mwafashe ku mutwe.

A.2. Consigne pour l'épreuve de rappel

libre

Muri aka kabazo ka mbere, ndabasavye mubanze mwuzuze ku

rupapuro rwa mbere amazina n'amatazirano yanyu, igitsina canyu (ko uri umuhungu

canke umukobwa), imyaka yanyu n'ishuri mwigamwo. Munyuma ndaza gusaba izi

mashini zanje ko zibereka amajambo icenda mu kiringo c'amasegonda cumi n'atanu

gusa. Ico gihe c'amasegonda cumi n'atanu giheze, nca nyegeza ayo majambo.

Mpejeje kuyanyegeza, ubwo nyene muce munyandikira ku rupauro nzoba mpejeje

kubereka amajambo yose mwibuka muri ayo icenda muba muhejeje kubona. Ivyo

bisigura ko uwuza kwibuka amajambo yose azoba atoye ikibazo. Uko mwandika

amajambo menshi mu yo mwabonye ni kwo muronka amanuta menshi. Umwimenyerezo

umwe umwe umara amasegonda mirongo ine n'atanu gusa. Mutegerezwa kugerageza

mukandika ibisomeka kugira ntimuhave mutakaza amanuta.

A.3. Consigne pour l'épreuve de

reconnaissance

Muri aka kabazo kagira kabiri, ndaza kubereka urukwirikirane

rw'amajambo icenda mu kiringo c'amasegonda cumi n'atanu gusa. Mpejeje

kuyabereka nca ndayazimanganya, hanyuma nce ndabereka uwundi murwi w'amajambo

cumi n'umunani. Muri ayo majambo cumi n'umunani harimwo amwe icenda ya mbere

mwari muhejeje kubona. Mugihe muzoba muriko mwandika inyishu, ayo majambo cumi

n'umunani aguma ari imbere yanyu atanyegeje. Igikorwa canyu ni ugutora muri ayo

majambo cumi n'umunani amwe icenda ya mbere na mbere nari nazimanganije muce

muyandika ku rupapuro. Umwanya ndabaha kugira mwandike inyishu n'amasegonda

mirongo ine n'atanu gusa. Inyishu nziza yose muza gutanga muzoyironkako inuta

rimwe. No ngaha nyene, imbere yo gutangura akabazo nyamukuru, ndabaha

imyimenyerezo ibiri. Mu kiringo c'imyimenyerezo, murashobora kubaza utubazo

twose mwiyumvira dufatiye ku gikorwa musabwe gukora, nanje ndaheza ndabishure.

Mu gihe tuzoba twatanguye akabazo nyamukuru, nta burenganzira bwo gusiguza

muzoba mugifise. Muza kwandika gusa inyishu, ni ukuvuga amajambo icenda mutoye

muri ayo cumi n'umunani mwibuka ko mwari muhejeje kubona muri rwa rukurikirane

rwa mbere rw'amajambo icenda

B. Traduction en français de la consigne B0. Prise

de contact et motivation

Bonjour. Je m'appelle RÉGINAS NDAYIRAGIJE. Je suis en

train de chercher à découvrir si des écoliers entendant et

ceux non entendant ont ou pas les mêmes capacités de

mémorisation. Pour pouvoir faire cette comparaison, je vais vous

proposer des exercices de mémorisation. Je corrigerai vos

réponses et vous donnerai les points mérités,

c'est-à-dire en fonction des bonnes réponses que vous aurez

réussies à rappeler. Je vous invite donc à bien travailler

pour réussir le test car il s'agit d'une compétition entre vous

et d'autres écoliers entendant/non entendant.

B.1. Consigne générale

Avec le test proprement dit, vous n'aurez plus le droit de me

poser des questions, vous allez seulement écrire les réponses,

c'est-à-dire les mots mémorisés.

B.2. Version en français de la consigne pour

l'épreuve de rappel libre

Dans cette première épreuve, je vous demande

d'abord d'écrire à la première page votre nom et votre

prénom, votre sexe, votre age et votre école. Ensuite, je vais

projeter sur l'écran disposé devant vous une liste de neuf mots.

Quinze secondes après la projection de cette liste de neuf mots, je vais

faire disparaître la liste. A la suite de cette disparition, votre

tâche sera d'écrire immédiatement sur la page que je vous

aurai indiquée le maximum de mots possible parmi les mots

précédemment lus. A chaque bonne réponse correspond un

point. Gela signifie que celui qui aura reproduit beaucoup de mots aura plus de

points. Ghaque exercice dure quarante-cinq secondes seulement. Je vous

recommande de faire votre mieux pour écrire le plus lisiblement possible

afin de ne pas perdre gratuitement des points.

B.3. Version en français de la consigne pour

l'épreuve de reconnaissance

Dans cette seconde épreuve, je vais d'abord vous

présenter une liste de neuf mots pendant quinze secondes puis la faire

disparaître. Après cette disparition, je vais projeter devant vous

une autre liste de dix- huit mots mais parmi lesquels figurent les neuf qui

venaient de vous être montrés et neuf autres. Les dix-huit mots

resteront affichés devant vous quand vous serez en train d'écrire

les bonnes réponses. Votre tâche sera de reconnaître parmi

les dix-huit mots les neuf premiers de la dernière liste et de les

écrire sur votre bloc- papiers à la page indiquée. Le

temps qui vous est accordé pour écrire les réponses est de

quarante-cinq secondes seulement. A chaque bonne réponse, correspond un

point.

Nous allons d'abord faire deux exercices d'entraînement

pendant lesquels vous allez poser toutes les questions que vous pourrez avoir

et je vais y répondre. Ensuite va venir le moment de l'épreuve

proprement dite. Quand celle-ci aura commencé, vous ne pourrez plus me

poser de questions, vous allez seulement écrire les neuf mots que vous

reconnaîtrez avoir fait partie de la récente liste de neuf

mots.

|