Institut national universitaire

Jean-François Champollion

Département Sciences humaines et sociales

Master 1 Gestion de l'environnement

Parcours Valorisation des ressources territoriale

Etude de l'état et de la valorisation des

fruitiers sauvages en zone Afrique tropicales

Cas de la commune Ndali Bénin.

Mémoire de recherche

Achraf ISSIAKOU

Présentation le 14 juin 2024

Tuteur : Mehdi SAQALLI chargé de recherches CNRS UMR 5602

GEODE Géographe de l'Environnement, Maison de la Recherche,

Université Toulouse 2 Jean Jaurès

Membres du jury :

MARTORELL Frédéric, Chargé d'étude

observatoire et prospective, DDT du Tarn. Chargé de cours SIG,

aménagement, INU Champollion, Albi

AULAGNIER Stéphane, co-responsable de la formation, INU

Champollion, professeur permanent, université Paul Sabatier

Toulouse, cefs-Inare

Remerciements

Ce mémoire de recherche a pu aboutir grâce

à l'implication de plusieurs personnes envers lesquelles je tiens

à témoigner ma profonde gratitude.

Je pense en particulier à mon

tuteur de recherche, Monsieur Mehdi SAQALLI, pour ses conseils

éclairés, sa disponibilité et son soutien tout au long de

ce projet de recherche.

J'exprime aussi ma profonde gratitude à l'ensemble du

corps professoral du master Gestion Sociale de l'Environnement et Valorisation

des Ressources Territoriales dont les enseignements et les encouragements ont

façonné mon parcours universitaire. Un remerciement particulier

aux responsables pédagogiques du master, Frédérique BLOT,

Stéphane AULAGNIER et Aurélie DUPART.

Mes remerciements vont également à l'endroit de

la commune de N'dali et à ses habitants pour leur accueil chaleureux et

leur collaboration durant la phase de terrain. Sans leur participation active

et leurs témoignages, cette étude n'aurait pas pu être

réalisée. Un merci spécial à Mohamadou SALIFOU pour

son assistance précieuse dans la collecte des données.

Je m'en voudrais de ne pas remercier mes collègues et

amis, en particulier Abdoul Aziz BOUKARY, pour ses discussions stimulantes, son

soutien moral et ses encouragements tout au long de cette période

intense de rédaction.

Je rends un hommage particulier à ma famille, pour leur

amour inconditionnel, leur patience et leur soutien sans faille. Sans eux, ce

projet n'aurait pas pu voir le jour.

Enfin, je remercie toutes les personnes et institutions qui,

de près ou de loin, ont contribué à la réussite de

ce travail de recherche.

À tous, je vous exprime ma plus profonde reconnaissance

et vous dédie ce mémoire.

Sigles

ASECNA : Agence pour la

sécurité aérienne en Afrique et à

Madagascar

DGFRN : Direction Générale

des Forêts et des Ressources Naturelles

FAO : Food and Agriculture

Organization

IGN : Institut Géographique

Nationale

INSAE : Institut National de la

Statistique et de l'analyse Économique

MOOC: Massive Open Online Course

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PAPF : Plans d'Aménagement

Participatifs des Forêts

PFNL : Les Produits Forestiers Non

Ligneux

Liste des tableaux

Tableau 1 : Répartitions de

l'échantillon par village

27

Tableau 2 : Caractéristiques de

l'échantillon

33

Tableau 3 : Espèces végétales

fruitières recensées et les parties utilisées

38

Tableau 4 : Valeur d'usage ethnobotanique des

espèces fruitières sauvages utilisées

40

Tableau 5 : Noms scientifiques, d'usage et locales

des espèces

65

Tableau 6 : Catégories d'usage des

plantes

66

Liste des figures

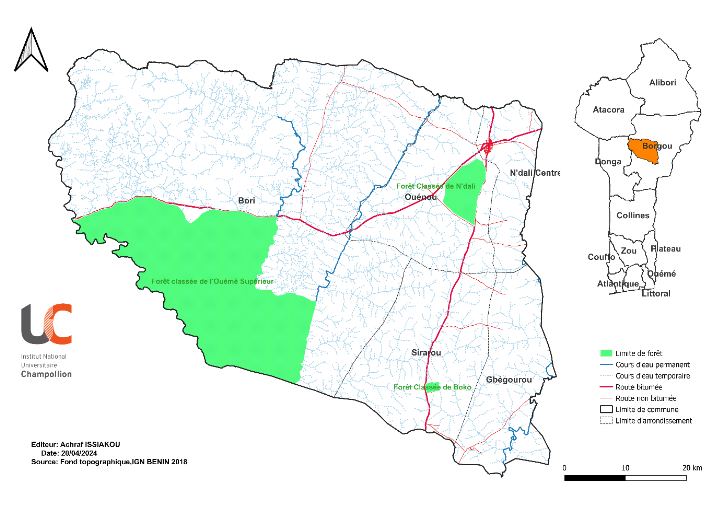

Figure 1 : Localisation géographique du

milieu d'étude

20

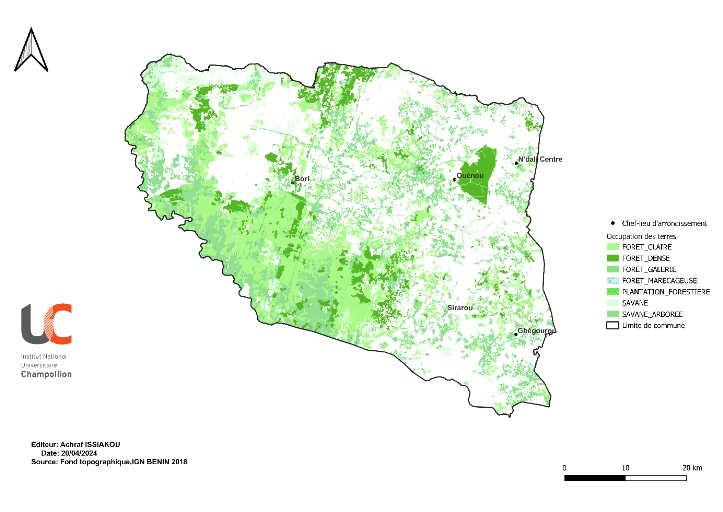

Figure 2 : Carte de la végétation de

la commune de N'dali

22

Figure 3

: Espèces fruitières sauvages

utilisées par les riverains de N'dali 34

Figure 4 :

Proportion d'utilisation des différentes

espèces fruitières sauvages par catégories d'usage

35

Figure 5 : : Fréquence d'usage des

espèces fruitières sauvages

39

Figure 6 : Période d'accessibilité

aux espèces fruitières sauvages

40

Figure 7 : Images de fruits de néré,

poudre et moutarde

43

Figure 8 : Images des amandes de karité et

ses dérivés (beurre et savon)

46

Figure 9 : Feuilles séchées de baobab

et la corde issue de ses écorces

48

Figure 10 : Huile de palme et le fruit

50

Figure 11 : Principales sources de revenu des

enquêteurs

52

Résumé

Cette étude ethnobotanique a été

réalisée au niveau des populations riveraines de la forêt

de N'dali. Elle a permis de décrire les différentes formes

d'utilisation des espèces végétales ligneuses par les

populations et de calculer les valeurs d'usage ethnobotanique associées

à ces espèces. Vingt-trois espèces ligneuses ont

été inventoriées. Diverses usages sont faits de ces

espèces : médicinal, alimentaire, élevage, artisanat, bois

d'énergie, cosmétique ou soins corporels et rituels.

Vitellaria paradoxa (VUT= 8,68), Parkia

biglobosa (VUT= 7,14), Vitex doniana

(VUT=7,01), Adansonia digitata

(VUT= 6,98), Blighia sapida (VUT=

6,92) et Tamarindus indica (VUT= 6,88) sont les

espèces végétales les plus utilisées par les

populations. Au total, l'étude met l'accent sur l'importance de la

valeur d'usage ethnobotanique comme outil de base pour sélectionner les

espèces sur lesquelles l'accent devra être mis dans les plans

d'aménagement pour répondre non seulement au besoin d'utilisation

des populations mais aussi pour améliorer le statut de conservation des

espèces.

Abstract

This ethnobotanical study was conducted among the populations

living near the N'dali forest. It aimed to describe the various forms of use of

woody plant species by the local populations and to calculate the

ethnobotanical use values associated with these species. Twenty-three woody

species were inventoried. These species are used for various purposes:

medicinal, nutritional, livestock, craftsmanship, energy wood, cosmetic or body

care, and ritual uses. Vitellaria paradoxa (Total Use Value = 8.68), Parkia

biglobosa (Total Use Value = 7.14), Vitex doniana (Total Use Value = 7.01),

Adansonia digitata (Total Use Value = 6.98), Blighia sapida (Total Use Value =

6.92), and Tamarindus indica (Total Use Value = 6.88) are the most commonly

used plant species by the populations. Overall, the study highlights the

importance of ethnobotanical use value as a fundamental tool for selecting

species to focus on in management plans, not only to meet the usage needs of

the populations but also to improve the conservation status of the species.

Table des matières

Remerciements

1

Sigles

2

Liste des tableaux

3

Liste des figures

4

Résumé

5

Abstract

6

Table des matières 7

Introduction

9

Chapitre 1 : Problématique et revue de

littérature

11

1.1.

Contexte et justification de

l'étude 12

1.2.

Objectif général et objectifs

spécifiques de l'étude 12

1.3.

Hypothèses 13

1.4.

Définition des Concepts Clés

13

1.4.1.

PFNL 13

1.4.2.

Fruitiers Sauvages 14

1.4.3.

Valorisation des fruitiers sauvages

14

1.4.4.

Afrique tropicale 14

1.5.

Revue de la littérature 15

Chapitre 2 : Méthodologie de

recherche

18

1.

Description de la zone d'étude : N'dali, ses

caractéristiques géographiques, climatiques, et

socio-économiques 19

1.1.

Situation géographique 19

1.2.

Facteurs biophysiques 21

1.2.1.

Climat 21

1.2.2.

Relief et sols 21

1.2.3.

Sols 21

1.2.4.

Végétation 22

1.2.5.

Hydrographie 23

1.3.

Facteurs Humains 23

1.3.1.

Population et Démographie 23

1.3.2.

Activités Économiques

24

1.3.2.1.

Agriculture 24

1.3.2.2.

Élevage 24

1.3.2.3.

Exploitation forestière 24

1.3.2.4.

Commerce 25

1.3.3.

Pression sur les Ressources

Forestières 25

1.3.3.1.

Déforestation 25

1.3.3.2.

Collecte de bois de chauffe 25

1.3.4.

Gestion et conservation des ressources

forestières 26

1.3.4.1.

Initiatives communautaires 26

1.3.4.2.

Politiques gouvernementales 26

1.3.4.3.

Projets de conservation 26

2.

Méthodes d'échantillonnage et de

collecte des données sur les fruitiers sauvages 27

2.1.

Méthode de collecte de données

ethnobotaniques et outils de collecte 27

2.2.

Traitement et analyse des données

collectées 28

2.2.1.

Analyse univariée 29

2.2.2.

Analyse bivariée 29

2.2.3.

Valeur d'usage ethnobotanique 29

Chapitre 3 : Résultats et

discussion

32

1.

État des lieux des fruitiers sauvages

à N'dali 33

1.1.

Description de l'échantillon

33

1.2.

Espèces fruitières sauvage à

N'dali 33

1.3.

Différents usages des espèces

fruitières sauvage de la forêt de N'dali 34

1.4.

Utilisation des parties des espèces

fruitières sauvage exploitées par les populations riveraines de

la forêt de N'dali 35

1.5.

Fréquences d'usage des espèces par la

population locale 39

1.6.

Périodes d'accessibilité aux

espèces et leur accès 40

1.7.

Valeur d'usage ethnobotanique des espèces

végétales sauvages 40

2.

Valorisation des fruitiers sauvages à

N'dali 41

2.1.

Analyse des pratiques de valorisation

traditionnelles des fruitiers sauvages 41

2.2.

Identification des opportunités de

valorisation économique 51

2.3.

Proposition de stratégies de valorisation

durable et de gestion des ressources : gestion vs conservation

raisonnée des espèces 52

3.

Discussion 54

Conclusion

56

Bibliographie

58

Annexe

65

Introduction

Les produits forestiers non ligneux, y compris les fruits

sauvages, suscitent un intérêt croissant ces dernières

décennies, comme en témoignent les nombreuses études et

rencontres scientifiques qui leur sont dédiées (Falconer 1990 ;

Malaise 1993 ; Lamien 2006, Kabaka 2021, Oukara et al., 2024). Cet

intérêt se manifeste également en milieu rural,

principalement en raison de la réduction du pouvoir d'achat de la

majorité de la population rurale et des revenus substantiels que ces

produits génèrent (Malaisse 1997). Cependant, malgré cet

intérêt accru, on observe une diminution progressive des

connaissances relatives aux fruits sauvages. Les changements rapides des

comportements socioculturels, la réduction des contacts avec la nature

et la disparition des écosystèmes naturels en sont les

principales causes (Malaisse 1997 ; Ramirez 2007, Dissou et al., 2020). Or, les

connaissances endogènes constituent une composante essentielle de la

biodiversité locale (Pilgrim et al. 2007).

En Afrique tropicale, les fruitiers sauvages jouent un

rôle crucial pour les communautés locales, en particulier dans les

zones rurales. Ces ressources naturelles offrent non seulement une source

importante de nourriture (Codjia et al 2003) et de revenus (Dossou, 2003), mais

elles contribuent également à la médecine traditionnelle

et à diverses pratiques culturelles (Dossou, 2003). Au Bénin,

plus de 35 espèces fruitières sauvages sont consommées

dans les régions de la Lama, avec plus de 33 espèces disponibles

tout au long de l'année (Codjia et al., 2009). Une diversité

assez importante et qui pourrait être mieux si l' inventaire prenait le

nord du pays en compte.

Malgré leur diversité et leur importance, les

fruitiers sauvages sont souvent négligés dans les politiques de

conservation et de développement, laissant un vide dans la documentation

scientifique et les stratégies de valorisation. La commune de N'dali,

située au nord du Bénin, illustre parfaitement cette situation.

Bien que cette région soit riche en biodiversité, les pressions

anthropiques et les changements climatiques menacent l'équilibre

écologique et la survie de nombreuses espèces de fruitiers

sauvages. Face à ces défis, il est impératif

d'évaluer l'état actuel de ces ressources et d'explorer des

moyens de les valoriser durablement. La valorisation des fruitiers sauvages

pourrait répondre à des enjeux majeurs tels que la

sécurité alimentaire, la préservation de la

biodiversité, et le développement économique local.

(Codjia et al., 2003 ;Sabi et al., 2017 ; El Hadj-Issa et al., 2021). Face

à ces défis, il est crucial de faire un état des lieux et

de réaliser une évaluation approfondie de l'état actuel

des fruitiers sauvages à N'dali, de comprendre leur utilisation par les

populations locales, et d'identifier des stratégies pour leur

valorisation durable .

Chapitre 1 :

Problématique et revue de littérature

1.1. Contexte et justification de l'étude

Les PFNL, dont les fruitiers sauvages font partie, ont

été largement étudiés pour leur contribution

à la subsistance et à l'économie des ménages

ruraux. Diverses études ont montré l'importance de ces ressources

pour les populations locales (FAO, 2002 ; Falconer, 1996). Pourtant, leur

potentiel reste largement sous-exploité et sous-valorisé dans les

politiques de développement rural. Cette étude se justifie par

plusieurs aspects. Premièrement, elle répond à un besoin

crucial de documentation scientifique sur la biodiversité locale,

mettant en lumière des ressources souvent négligées mais

potentiellement vitales. Deuxièmement, dans un contexte global de

changements climatiques et de pressions sur les ressources naturelles, cette

recherche contribuera à une meilleure compréhension des facteurs

influençant la diversité des fruitiers sauvages. Enfin, la

valorisation durable de ces ressources peut constituer une réponse

novatrice aux enjeux de sécurité alimentaire et de

développement économique dans la commune de N'dali. En comblant

un vide scientifique et en offrant des perspectives nouvelles, cette

étude contribuera aux efforts de préservation et de

développement durable.

Dans ce contexte, la question centrale de cette étude

est quel est l'état des lieux actuel de la diversité des

fruitiers sauvages dans la commune de N'dali ? Quelles sont les

stratégies de valorisation qui pourraient contribuer de manière

significative à la sécurité alimentaire et au

développement durable des communautés locales de la Commune de

N'dali ?

1.2. Objectif général et objectifs

spécifiques de l'étude

Cette étude vise à combler un vide scientifique

en documentant la diversité des fruitiers sauvages de la commune de

N'dali, à offrir des perspectives nouvelles et à contribuer aux

efforts de préservation et de développement durable.

De façon spécifique il s'agit :

O1 : Identifier et répertorier les

différentes espèces de fruitiers sauvages présents en zone

forestière de N'dali.

O2 : Recenser les différents usages

des fruitiers sauvages par les populations locales et leur importance dans la

sécurité alimentaire.

O3 : Analyser les techniques de

récolte, de transformation et de conservation des fruits issus des

fruitiers sauvages.

1.3. Hypothèses

Afin d'atteindre ces objectifs, les hypothèses

suivantes ont été formulées :

H1 : La forêt classée de N'dali

abrite une diversité significative d'espèces de fruitiers

sauvages, avec des variations écologiques importantes en termes de types

de sols, de climat et d'altitude.

H2 : Les communautés locales de N'dali

ont des connaissances approfondies sur les usages traditionnels des fruitiers

sauvages, les intégrant dans divers aspects de leur vie quotidienne,

tels que la cuisine, la médecine traditionnelle, et l'artisanat.

H3 : En identifiant les opportunités

de valorisation durable, il est possible de créer des synergies entre la

conservation des fruitiers sauvages, les besoins nutritionnels de la population

locale, et les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement

1.4. Définition des Concepts Clés

1.4.1. PFNL

La définition des produits forestiers non-ligneux

(PFNL) de la FAO est probablement la plus appropriée pour nous : Les

PFNL sont des « biens d'origine biologique autres que le bois,

dérivés des forêts, d'autres terres boisées et des

arbres hors forêts ». Ce sont des substances, des matières

premières ou des matériaux utiles obtenus des forêts sans

exploitation forestière, c'est-à-dire sans qu'il soit

nécessaire d'abattre l'arbre (Simons, 1996). Les PFNL peuvent être

récoltés dans la nature, ou produits dans des plantations

forestières des périmètres d'agroforesterie ou par des

arbres hors forêt. Des exemples de PFNL comprennent des produits

utilisés comme nourriture et additifs alimentaires (noix comestibles,

champignons, fruits, herbes, épices et condiments, plantes aromatiques,

viande de gibier), fibres (utilisées dans la construction, les meubles,

l'habillement ou les ustensiles), résines, gommes, et produits

végétaux et animaux utilisés pour des buts

médicinaux, cosmétiques ou culturels" (FAO, 2002). D'autres

appellations comme « produits non-ligneux des arbres » ou encore

« produits agroforestiers » pourraient être

utilisées.

1.4.2. Fruitiers Sauvages

Les fruitiers sauvages se réfèrent aux

espèces arboricoles produisant des fruits comestibles et qui poussent

sans intervention humaine directe. Ces plantes sont souvent trouvées

dans les écosystèmes naturels et semi-naturels, et sont

exploitées pour leurs fruits, leurs graines, et d'autres parties

utilisables (Okullo et Waithaka, 2005).

Des recherches sur les produits forestiers non ligneux (PFNL)

soulignent l'importance des fruitiers sauvages en tant que source de nutrition,

de médicaments traditionnels et de matériaux pour les populations

locales (FAO, 2014).

1.4.3. Valorisation des fruitiers sauvages

Elle désigne l'ensemble des pratiques et

stratégies visant à reconnaître, promouvoir et utiliser de

manière durable les fruits produits par ces arbres. Cela englobe la

récolte, la transformation, la commercialisation et la conservation des

produits issus de ces fruitiers. Les travaux antérieurs indiquent que la

valorisation peut contribuer à la sécurité alimentaire,

à la génération de revenus et à la conservation de

la biodiversité (Leakey et al., 2012). Des études ont

montré que la transformation des fruits en produits à valeur

ajoutée, tels que les confitures, les jus et les huiles, peut

améliorer significativement les moyens de subsistance des

communautés locales (Shackleton et al., 2002).

1.4.4. Afrique tropicale

L'Afrique tropicale se réfère

à la région située entre le Tropique du Cancer et le

Tropique du Capricorne, caractérisée par un climat tropical avec

des variations saisonnières de température et de

précipitations. Cette zone est riche en biodiversité et abrite de

nombreux écosystèmes, incluant des forêts tropicales, des

savanes et des zones humides. Les études sur les PFNL dans cette

région montrent que les écosystèmes tropicaux sont

particulièrement importants pour la conservation de la

biodiversité et la fourniture de services écosystémiques

essentiels (Ndoye et Tieguhong, 2004).

1.5. Revue de la littérature

La présente étude vise à explorer

l'état et la valorisation des fruitiers sauvages dans la commune de

N'dali, située en zone Afrique tropicale. Les fruitiers sauvages jouent

un rôle crucial dans les écosystèmes et les

économies locales, en particulier dans les zones rurales où ils

constituent une source importante de nutrition et de revenus. Cette section

présente une revue de la littérature visant à

synthétiser les connaissances actuelles sur les fruitiers sauvages en

Afrique tropicale, les recherches antérieures sur leur valorisation dans

diverses régions, et un focus sur la situation spécifique de la

commune de N'dali au Bénin.

Codjia et al. (2003) ont bien raison lorsqu'ils affirment que

les forêts tropicales constituent une source et un réservoir

potentiel d'espèces ligneuses qui sans être productrice de bois

d'oeuvre jouent un rôle socio-économique important en fournissant

des aliments et des plantes médicinales. Ces produits ont aussi une

importance capitale sur les plans religieux et socioculturel.

Les fruitiers sauvages en Afrique tropicale sont des

espèces végétales qui poussent naturellement dans les

forêts, les savanes et les zones montagneuses. Ces plantes sont souvent

bien adaptées aux conditions climatiques locales et jouent un rôle

vital dans la sécurité alimentaire des communautés

rurales. Les fruits sauvages, tels que le tamarin (Tamarindus indica),

le baobab (Adansonia digitata), et le karité (Vitellaria

paradoxa), sont riches en nutriments essentiels et en composés

bioactifs bénéfiques pour la santé humaine (Maundu et al.,

2001)

Les fruitiers sauvages en Afrique tropicale

représentent une richesse écologique considérable et

contribuent à la biodiversité en fournissant un habitat et une

source de nourriture pour la faune. Ils jouent un rôle dans la

stabilisation des sols et la régulation des cycles hydrologiques

(Teklehaimanot, 2004). D'après Assogbadjo et al. (2012), ces fruitiers

offrent une diversité génétique importante, essentielle

pour la résilience des écosystèmes face aux changements

climatiques. Des études menées par Akinnifesi et al. (2008)

montrent que des espèces comme Adansonia digitata (baobab),

Vitellaria paradoxa (karité) et Parkia biglobosa

(néré) sont largement répandues et utilisées par

les populations locales.

Selon (Akinnifesi et al., 2008) ces fruitiers

représentent une source de revenus grâce à la

récolte et à la commercialisation des fruits, ce qui est

particulièrement crucial pour les populations rurales vivant en dessous

du seuil de pauvreté.

Les recherches de Kouyaté et Van Damme (2006) mettent

en évidence l'importance culturelle et nutritionnelle de ces fruitiers.

Par exemple, le baobab est non seulement une source de nourriture mais aussi de

médicaments traditionnels. En outre, une étude de FAO (2019)

rapporte que les fruits sauvages contribuent jusqu'à 40 % de l'apport en

vitamines A et C des populations rurales en Afrique subsaharienne.

La valorisation des fruitiers sauvages passe par plusieurs

axes : la conservation, l'utilisation durable et la commercialisation.

D'après Leakey et al. (2005), la domestication des fruitiers sauvages

est une stratégie efficace pour améliorer leur

productivité et leur qualité. Cette domestication permet de

sélectionner des variétés à haut rendement et

à meilleure valeur nutritive.

En ce qui concerne la commercialisation, Ndoye et Tieguhong

(2004) soulignent que les marchés locaux et internationaux offrent des

opportunités pour les produits dérivés des fruitiers

sauvages. Par exemple, le beurre de karité et la poudre de baobab

connaissent une demande croissante sur les marchés internationaux.

Cependant, le défi reste la standardisation et la certification des

produits pour assurer leur compétitivité.

La commune de N'dali présente un potentiel notable pour

la valorisation des fruitiers sauvages. Une étude de Sinsin et al.

(2011) montre que cette région possède une grande

diversité de fruitiers sauvages, notamment Tamarindus indica

(tamarin), Spondias mombin (mombin) et Irvingia gabonensis

(mangue sauvage). Ces espèces sont intégrées dans les

systèmes agroforestiers locaux, contribuant ainsi à la

sécurité alimentaire et à la résilience

économique des ménages.

Ces espèces sont intégrées dans des

systèmes agroforestiers qui combinent arbres fruitiers, cultures

vivrières et parfois bétail. Cela permet une utilisation

efficiente des ressources et augmente la productivité des terres.

Les fruitiers sauvages, bien qu'initialement non

domestiqués, sont de plus en plus cultivés par les agriculteurs

locaux. Ces derniers sélectionnent les arbres les plus productifs et les

plantent autour de leurs habitations ou dans des parcelles spécifiques.

La culture de ces arbres permet d'assurer une production

régulière de fruits, même pendant les périodes de

pénurie alimentaire

Les fruitiers sauvages sont également

protégés au sein des systèmes agroforestiers. Cette

protection peut se manifester par la conservation des arbres existants lors de

la mise en culture des terres agricoles. Les agriculteurs évitent de

couper ces arbres et peuvent même mettre en place des mesures de

protection contre les animaux et les activités humaines nuisibles.

Adjatin et al. (2013) a réussi à former les

communautés locales à la transformation et à la

commercialisation de produits à base de tamarin et de mombin. Les

résultats montrent une augmentation significative des revenus des

ménages participants, soulignant le potentiel économique de la

valorisation des fruitiers sauvages.

Malgré les avancées, plusieurs défis

subsistent. La déforestation et l'expansion agricole menacent la survie

des fruitiers sauvages. Les recherches de Teklehaimanot (2004) appellent

à des politiques de conservation intégrées, associant les

communautés locales. Par ailleurs, la variabilité climatique pose

un risque pour la reproduction et la production des fruitiers.

Pour répondre à ces défis, des approches

participatives impliquant les communautés locales dans la gestion et la

conservation des ressources fruitières sont essentielles. Des

initiatives comme celles décrites par Garrity (2006), qui promeuvent

l'agroforesterie et les pratiques de gestion durable, montrent des

résultats prometteurs.

L'état et la valorisation des fruitiers sauvages en

zone Afrique tropicale, et particulièrement dans la commune de N'dali,

Bénin, révèlent une richesse sous-exploitée mais

prometteuse. Les études scientifiques soulignent l'importance de ces

fruitiers pour la sécurité alimentaire, la nutrition et

l'économie locale. La domestication, la transformation et la

commercialisation des produits issus de ces fruitiers présentent des

opportunités significatives, bien que des défis persistants

nécessitent des approches intégrées et participatives pour

garantir une valorisation durable et équitable.

Chapitre 2 :

Méthodologie de recherche

1. Description de la zone d'étude :

N'dali, ses caractéristiques géographiques, climatiques, et

socio-économiques

Le contexte géographique d'une recherche est crucial

afin de comprendre les dynamiques et les interactions entre les

différents éléments d'un environnement spécifique.

Dans le nord-est du Bénin, la commune de N'dali est un exemple

intéressant pour l'étude des facteurs géographiques qui

influencent à la fois les facteurs biophysiques et humains.

1.1. Situation géographique

La commune de N'dali se situe dans le département du

Borgou, au nord-est du Bénin. Elle s'étend aux latitudes

9°36' et 9°58' Nord et aux longitudes 2°16' et 2°44' Est.

N'dali est bordée au nord par la commune de

Bembèrèkè et de Sinendé, à l'est par la

commune de Nikki et de Pèrèrè, au sud par la commune de

Parakou et de Tchaourou et à l'ouest par la commune de Djougou et de

Pehunco.

Son étendue est de 3748 km2, soit 14,50 % de la

superficie du département et 3,27 % de la superficie totale du

Bénin. Son chef-lieu (centre de N'Dali) se trouve à environ 56 km

de Parakou (capitale du département du Borgou). Selon Sogan (2014).

Le statut de la Commune de N'dali constitue un atout pour le

développement commercial et des transports et, par ricochet, pour les

relations intercommunautaires qui peuvent se développer avec les

communes voisines. En effet, le chef-lieu de la commune est situé

à côté des routes inter-états n°2 et n°6,

principal carrefour reliant Parakou, Malanville, Djougou, Togo, Nikki et

Nigéria.

La forêt de N'dali, en particulier, occupe une position

au coeur de la région, approximativement entre 9°45' et 10°30'

de latitude nord et 2°00' et 2°45' de longitude est, offrant une

riche source de ressources locales. biodiversité. Cette forêt est

importante pour la région car elle fournit une variété de

ressources naturelles nécessaires à la subsistance des

résidents environnants. Les gens dépendent des forêts pour

le chauffage et le bois de construction, pour la chasse et la cueillette de

produits forestiers non ligneux tels que les fruits, les plantes

médicinales et les herbes. De plus, la forêt de Ndali contribue de

manière significative à l'agriculture locale en régulant

le climat et en maintenant la fertilité des sols grâce à la

couverture végétale. C'est également une zone de

pâturage pour le bétail, essentielle à l'élevage,

principale activité économique de la région.

L'écosystème forestier de Ndali est riche en

biodiversité, comprenant plusieurs espèces

végétales et animales endémiques ou menacées

(oiseaux, reptiles, mammifères, etc). Cela fait de la forêt non

seulement un patrimoine naturel à protéger, mais offre

également un potentiel touristique et éducatif pour les

générations futures.

Figure 1 : Localisation

géographique du milieu d'étude

1.2. Facteurs biophysiques

1.2.1. Climat

La commune de N'dali bénéficie d'un climat

tropical soudano-guinéen, caractérisé par une saison

sèche prononcée. La saison des pluies dure

généralement de mai à octobre et la pluviométrie

annuelle moyenne est de 900 mm à 1 200 mm. La saison sèche de

novembre à mars (ASECNA, 2012). Il est dominé par le vent

Harmattan, un vent sec et poussiéreux venant du désert du Sahara.

Les températures varient entre 25°C et 35°C, culminant

à 40°C en mars et avril, créant un environnement favorable

à la formation d'une variété d'espèces

végétales.

1.2.2. Relief et

sols

La commune de N'dali présente un relief principalement

composé de plateaux ondulés et de collines

modérées, caractéristiques de la région du Borgou.

La moyenne d'altitude est d'environ 300 à 400 mètres au-dessus du

niveau de la mer. Cette topographie modérée favorise le

débit des eaux et réduit les risques d'inondation, tout en

proposant des paysages diversifiés favorables à l'agriculture et

à l'élevage.

1.2.3. Sols

Les sols Ndali sont des sols ferrugineux à dominante

tropicale, riches en fer mais souvent acides et pauvres en matière

organique. Ils sont profonds, non incarnés et sensibles au lessivage

(INSAE, 2004). Leur perméabilité et porosité sont

généralement très bonnes. En revanche, ils

possèdent des réserves minérales (granites, argiles,

calcaires) et sont fortement acides avec une saturation réduite. Ils

présentent une grande homogénéité physique. En

raison des niveaux élevés de culture, les sols sont sensibles

à l'érosion, créant des contraintes importantes pour

l'agriculture (Moussa, 2014). Des argiles et des argiles sableuses se trouvent

également dans certaines régions et conviennent mieux à

certaines cultures, comme le coton, le maïs et les haricots. Parce qu'ils

ont généralement une bonne perméabilité et une

bonne porosité.

1.2.4.

Végétation

La végétation est principalement une savane

boisée, avec une flore arborescente, herbacée et arbustive. Il

s'agit également de corridors forestiers le long des cours d'eau,

dégradés par endroits par l'activité humaine. Il existe de

nombreuses plantes typiques des tropiques, notamment des espèces telles

que le karité (Vitellaria paradoxa), le néré (Parkia

biglobosa) et le baobab (Adansonia digitata) (INSAE, 2004). On note la

présence de parcelles forestières, dont la forêt

classée de l'Ouémé Supérieur et la forêt

classée de N'Dali. Ces dernières années, l'exploitation

forestière et l'exploitation incontrôlée des ressources

forestières ligneuses à des fins agricoles ont augmenté.

Cette végétation joue un rôle vital dans la vie de ses

habitants, fournissant du bois pour la construction et le chauffage, ainsi que

de la nourriture et des médicaments. La couverture

végétale contribue également à la stabilité

du sol et prévient l'érosion.

Source : IGN ; 1992 et INSAE ;

2002

Figure 2 : Carte de la

végétation de la commune de N'dali

Figure 2 : Carte de la

végétation de la commune de N'dali

1.2.5.

Hydrographie

Située sur la ligne de partage des eaux entre les

bassins du Niger et de l'Ouémé, la ville de N'dali est une vaste

pénéplaine de gneiss granitiques. Cette plaine est rythmée

par une succession de collines qui s'étendent du nord au sud. Selon

Sogan (2014), une série de collines traverse la partie occidentale de la

commune de N'dali, située dans les régions de Tèmé

et Kori. Deux affluents de la rivière l'Ouémé, l'OKPARA et

l'APRO, forment le réseau hydrologique. De nombreuses petites

rivières, très pratiques pour la pêche, sont

également présentes sur la commune, mais jusqu'alors peu

exploitées. Selon Sogan (2014).

Ce genre de relief est avantageux pour l'agriculture en raison

de sa monotonie. De plus, la présence de la rivière offre des

opportunités de maraîchage pendant la saison sèche.

1.3. Facteurs Humains

1.3.1. Population

et Démographie

La commune de N'dali compte une population majoritairement

rurale, composée de diverses ethnies dont les Bariba, les Dendi et les

Peulh. La densité de population est relativement faible, avec environ 40

habitants par km², ce qui influence les modes d'utilisation des terres et

la pression sur les ressources forestières.

Le peuplement de la Commune de N'Dali compte une population

majoritairement rurale, composée d'une diversité de groupes

socioculturels dont le groupe Bariba et apparentés (59,1%), le groupe

Peulh et apparentés (22,4%) suivi des immigrants agricoles

constitués des Otamari (5,6%), Yom et Lokpa (3,8%) des

commerçants Yoruba (2,8%), Dendi (1,9%) et autres Nagos, Fon, Adja et

des Haoussa, Djerma venus du Niger. L'Islam constitue la religion dominante

(49,5%) suivi des religions traditionnelles (14,6%). Les catholiques et les

protestants représentent respectivement 13,7% et 3%.

L'évolution démographique au cours des trois

dernières décennies montre une population de N'Dali passant de 45

334 habitants en 1992 à 67 379 habitants en 2002. Sur la base d'un taux

d'accroissement annuel de 3,2 %, la population de 2010 est estimée

à 92 497 habitants. La densité de la population de N'Dali est

aussi en nette croissance. Elle est passée de 12,1

habitants/Km2 en 1992 à 18 habitants/Km2 au

recensement de 2002 pour une moyenne du département estimée

à 28 habitants/Km2.

L'organisation sociale est marquée par

l'hégémonie du groupe Bariba en ce sens que la plupart des chefs

traditionnels et administratifs des villages sont souvent issus de ce groupe

socioculturel. Le pouvoir traditionnel conserve encore à maints

endroits, sa prééminence et on assiste parfois à une

difficile cohabitation des pouvoirs des élus locaux incarnés par

le conseil de village, le chef de village et le Chef d'Arrondissement.

1.3.2.

Activités Économiques

1.3.2.1. Agriculture

L'agriculture est la principale activité

économique. La majorité de la population dépend de

l'agriculture de subsistance, cultivant principalement le maïs, le mil, le

sorgho, le coton et l'arachide. La culture du coton, en particulier, joue un

rôle vital en tant que culture de rente majeure et contribue de

manière significative aux revenus des ménages. Cependant, cet

avantage agricole n'est pas sans conséquences, notamment en raison de la

dégradation des sols et de la perte de fertilité due à des

pratiques agricoles non durables.

1.3.2.2. Élevage

Outre l'agriculture, l'élevage est une autre

activité économique importante. Les habitants de N'dali (les

peulh en l'occurrence) élèvent des bovins, des moutons, des

chèvres et de la volaille. L'élevage extensif contribue à

la sécurité alimentaire et aux revenus des ménages, mais

exerce également une pression sur les pâturages et les ressources

en eau.

1.3.2.3. Exploitation

forestière

L'exploitation forestière à Ndali englobe la

collecte de bois de chauffage, de bois d'oeuvre, ainsi que d'autres produits

forestiers non ligneux tels que les fruits, les feuilles et les plantes

médicinales. Ces ressources jouent un rôle crucial dans la vie des

communautés locales, que ce soit pour leur usage domestique que pour

leur commercialisation.

Contribution de l'exploitation forestière :

Énergie domestique : La cuisson utilise principalement du bois de

chauffage. Le bois d'oeuvre est employé dans la construction de maisons

et d'infrastructures. Les produits forestiers non ligneux offrent des revenus

additionnels et des ressources alimentaires et médicinales.

1.3.2.4. Commerce

Même si le commerce est moins développé

que l'agriculture, l'élevage et l'exploitation forestière, il

s'inscrit de plus en plus dans l'économie locale. Les marchés

hebdomadaires offrent aux producteurs et aux éleveurs la

possibilité de commercialiser leurs produits. Les relations commerciales

entre N'Dali et les régions environnantes, ainsi qu'avec les pays

voisins, apportent un soutien à l'économie locale et permettent

une diversification des gains.

1.3.3. Pression sur

les Ressources Forestières

1.3.3.1. Déforestation

À N'Dali, la déforestation est un enjeu majeur,

principalement en raison de l'expansion agricole et de la demande croissante de

bois de chauffe et de charbon de bois. On transforme les forêts en terres

agricoles afin de faire face à la croissance démographique et

à la demande croissante en matière de production alimentaire. La

déforestation a pour conséquence de diminuer la

biodiversité, de détériorer les sols et de perturber les

cycles hydrologiques locaux.

1.3.3.2. Collecte de bois de chauffe

La commune utilise principalement du bois de chauffe pour la

cuisson et le chauffage. La contrainte exercée sur les forêts met

en péril leur capacité à offrir des services

écosystémiques indispensables.

Le bois de chauffe est la principale source d'énergie

pour la cuisson et le chauffage dans la commune. La collecte non

réglementée de bois conduit à une surexploitation des

ressources forestières, accélérant la dégradation

forestière. Cette pression sur les forêts compromet leur

capacité à fournir des services écosystémiques

essentiels.

1.3.4. Gestion et

conservation des ressources forestières

La gestion des ressources forestières est une

préoccupation majeure pour les autorités locales et les

organisations non gouvernementales. Divers projets de reforestation et de

gestion durable des forêts sont mis en oeuvre pour restaurer les zones

dégradées et promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de

l'environnement.

1.3.4.1. Initiatives communautaires

Il existe des projets communautaires tels que la mise en

oeuvre de Plans d'Aménagement Participatifs des Forêts (PAPF) sur

la base d'un contrat de gestion entre l'Etat et les communautés locales

(DGFRN, opt cit ) visant à encourager une gestion durable des ressources

forestières. Des comités villageois de gestion des ressources

naturelles ont été créés pour surveiller et

contrôler l'utilisation des ressources forestières. Ces

comités sont essentiels pour sensibiliser les populations locales aux

pratiques durables et à la reforestation

1.3.4.2. Politiques gouvernementales

En collaboration avec des organisations non gouvernementales

(ONG), le gouvernement béninois a mis en place plusieurs programmes pour

préserver les forêts. Des campagnes de reboisement,

l'amélioration des foyers pour réduire la consommation de bois de

chauffe et la promotion de l'agroforesterie pour intégrer les arbres

dans les systèmes agricoles sont incluses dans ces programmes.

1.3.4.3. Projets de conservation

Des actions de préservation particulières, comme

la mise en place de réserves forestières et la

préservation des zones de biodiversité critique, sont

également en cours. La protection des habitats naturels, la restauration

des écosystèmes dégradés et la préservation

de la biodiversité locale sont les objectifs de ces projets. Il est

crucial que les communautés locales participent à ces projets

afin d'assurer leur réussite et leur pérennité.

2. Méthodes

d'échantillonnage et de collecte des données sur les fruitiers

sauvages

2.1. Méthode de collecte de données

ethnobotaniques et outils de collecte

Pour collecter les données ethnobotaniques, un

échantillon de 52 personnes a été tiré dans cinq

villages de la commune de N'Dali (Banhoun-Gando, N'Dali-Peulh, Sakarou,

Wobakarou, Yèroumarou) qui partagent l'autorité de la forêt

de N'dali et constitué majoritairement des habitants d'appartenances

ethniques Bariba, Paulh et Dendi.

Le choix des personnes à enquêter est basé

sur une approche aléatoire et leur identification a été

faite par convenance ou en boule de neige. Pour l'échantillonnage par

convenance, le choix a été réalisé avec l'aide du

chef de village concerné et a ciblé des individus dont

l'activité, l'expérience ou le statut est en rapport avec la

thématique de recherche. On part de cette liste fournie par le chef du

village pour commencer des interviews individuelles. Les individus ainsi

interviewés fournissent à leur tour des informations sur un ou

plusieurs autres qui sont pris en compte selon leur disponibilité et

accessibilité à répondre à nos questions. Ce

schéma est poursuivi jusqu'à ce qu'on a atteint le nombre

suffisant de sujets soit disponible pour l'échantillon. Le nombre de

participants retenus par village est présenté dans le tableau 1

ci-dessous.

Tableau 1 : Répartitions de

l'échantillon par village

|

Village

|

Nombre de personnes enquêtées

|

Pourcentage (%)

|

|

Banhoun-Gando

|

9

|

17,31

|

|

N'Dali-Peulh

|

12

|

23,08

|

|

Tamarou

|

11

|

21,15

|

|

Wobakarou

|

4

|

7,69

|

|

Gouré Karé

|

16

|

30,77

|

|

Total

|

52

|

100,00

|

Source : notre enquête

Les entretiens ont été réalisés du

29 avril au 17 mai 2024. Le choix s'est porté beaucoup plus sur les

femmes, puisque ce sont elles qui valorisent plus les PFNL. Comme on le disait

plus haut, les répondants ont été questionnés

individuellement sur la base d'une fiche d'enquête. Les principales

données collectées lors des enquêtes sont relatives

à : (i)- espèces végétales utilisées, (ii)-

parties de l'espèce végétale exploitée (iii)- nom

en langue locale des plantes utilisées, (iv)- les usages des plantes,

(v)- les conditions d'accès et la disponibilité des plantes,

(vi)-importance de l'utilisation de chaque espèce

végétale. Ce dernier paramètre a été

apprécié au moyen d'un score d'utilisation attribué par

les répondants selon chaque catégorie d'usage. La grille

d'appréciation utilisée est : 3= espèce fortement

utilisée ; 2 = espèce moyennement utilisée ; 1=

espèce faiblement utilisée ; 0= espèce sans usage).

2.2. Traitement et analyse des données

collectées

L'analyse des données d'enquête collectées

est effectuée à l'aide de méthodes descriptives d'analyse

statistique. Afin de dégager les caractéristiques essentielles

des fruitiers sauvages recensés dans la forêt de N'dali, nous

utiliserons des représentations de données sous forme de

graphiques et de tableaux. Par ailleurs, l'analyse univariée et

l'analyse bivariée sont les méthodes statistiques descriptives

que nous emploierons dans la présente étude. Présentons en

quelques lignes la démarche globale de chacune de ces méthodes.

Nous reprenons à cet effet, l'essentiel des développements des

travaux de Falissard (2005) et du MOOC Introduction à la statistique

avec R1(*).

2.2.1. Analyse

univariée

Comme le nom l'indique, la statistique descriptive

univariée est une méthode d'analyse qui sert à

décrire, présenter et résumer des données sur

chaque variable d'étude, prise séparément. La description

de ces données peut être numérique ou graphique et varie en

fonction de la nature de la variable considérée. En effet, une

variable peut être quantitative ou qualitative. Dans la présente

étude, les variables sont essentiellement qualitatives. Afin de

dégager les tendances dans la population d'étude, le tableau des

fréquences est une manière intéressante de

représenter les données d'une variable qualitative. Pour une

meilleure observation des données, des représentations graphiques

comme les diagrammes en bandes, ou diagrammes en bâtons et les diagrammes

sectoriels (camemberts) viennent enrichir l'analyse descriptive

univariée.

2.2.2. Analyse

bivariée

L'analyse bivariée s'intéresse aux variables

d'étude prises deux à deux. Sous la forme de tableaux à

double entrée, nous présentons la répartition des

observations (distribution conjointe) suivant les modalités de chacune

des (deux) variables considérées. Encore appelé tableau de

contingence, le tableau à double entrée s'interprète en

comparant les fréquences en lignes (profils lignes) ou les

fréquences en colonnes (profils colonnes).

L'étude de la distribution des couples de variables se

poursuit par celle de leur liaison. Nous serions alors amenés à

établir l'existence d'un lien entre les deux variables, d'une

interaction entre lignes et colonnes. Compte tenu du caractère

qualitatif de nos variables (l'âge au décrochage scolaire

excepté), nous utiliserons le test d'homogénéité de

Khi-deux pour mesurer l'association entre lesdites variables. Le test

d'homogénéité de Khi-deux est un test d'hypothèse

dont l'application consiste à comparer les effectifs théoriques

(situation d'indépendance des variables) calculés aux effectifs

observés.

2.2.3. Valeur

d'usage ethnobotanique

La valeur d'usage des espèces a été

calculée selon la méthode utilisée par Philips &

Gentry et Camou Guerrero et al. (1993). La valeur d'usage d'une

espèce donnée (k) au sein d'une catégorie d'usage

donnée est représentée par son score moyen d'utilisation

au sein de cette catégorie. Elle est calculée par la formule :

?

?  est la valeur d'usage ethnobotanique de l'espèce k au

sein d'une catégorie d'usage donnée,

est la valeur d'usage ethnobotanique de l'espèce k au

sein d'une catégorie d'usage donnée,

?

est le score d'utilisation attribué par le répondant

i,

est le score d'utilisation attribué par le répondant

i,

? n est le nombre de répondants pour une

catégorie d'usage donnée.

La valeur d'usage totale de l'espèce k est alors

calculée par la somme des valeurs d'usage de cette espèce au sein

des différentes catégories d'usage par la formule :

?

?  représente la valeur d'usage totale de l'espèce,

représente la valeur d'usage totale de l'espèce,

?

?  est la valeur d'usage de l'espèce pour une catégorie

d'usage donnée,

est la valeur d'usage de l'espèce pour une catégorie

d'usage donnée,

? t est le nombre de catégories d'usage.

La valeur d'usage permet de déterminer de façon

significative les espèces ayant une grande valeur d'utilisation dans un

milieu donné. Pour chaque espèce, la valeur d'usage

ethnobotanique totale pour les six catégories considérées

dans cette étude, varie de 0 (minimum) à 18 (maximum).

Exemple de Calcul

Supposons que nous avons les scores d'utilisation pour une

espèce de plante k dans trois catégories d'usage

différentes (médicinale, alimentaire, rituel) avec les scores

suivants :

|

Score par catégorie

|

|

|

Médicinale

|

Alimentaire

|

Rituel

|

|

Répondant 1

|

3

|

1

|

5

|

|

Répondant 2

|

4

|

2

|

5

|

|

Répondant 3

|

5

|

2

|

4

|

|

Répondant 4

|

4

|

3

|

5

|

|

Répondant 5

|

2

|

1

|

5

|

Le nombre total de répondants n = 5 pour

chaque catégorie d'usage.

Calcul de VCk pour chaque

catégorie

? Catégorie 1 : Médicinale

? Catégorie 2 : Alimentaire

? Catégorie 3 : Rituel

Calcul de la valeur d'usage totale

En utilisant les valeurs calculées

précédemment pour chaque catégorie :

3,6 + 1,8 + 4,8

3,6 + 1,8 + 4,8

10,2

10,2

Chapitre 3 :

Résultats et discussion

1. État des lieux des fruitiers

sauvages à N'dali

1.1. Description de l'échantillon

Le nombre de personnes interrogées dans le cadre de

notre recherche dépendait surtout de leur disponibilité. Au

total, 52 personnes ont été interviewées dont 35 de sexe

féminin et 17 sont des hommes. Ils sont en majorité

âgés de 34 ans ou plus (42,34%).

Tableau 2 :

Caractéristiques de l'échantillon

|

Caractéristique de

l'échantillon

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Sexe

|

Féminin

|

35

|

67,31%

|

|

Masculin

|

17

|

32,69%

|

|

Âge

|

Moins de 23 ans

|

7

|

13,46%

|

|

23-28 ans

|

10

|

19,23%

|

|

28-33 ans

|

13

|

25,00%

|

|

34 ans et plus

|

22

|

42,31%

|

Source : enquête de terrain

1.2. Espèces fruitières sauvage à

N'dali

Les données collectées ont permis d'inventorier

23 espèces végétales fruitières comestibles

sauvages exploitées dans le milieu. Les Parkia biglobosa

(néré), Vitellaria paradoxa (karité),

Vitex doniana (Prunier des savanes), Adansonia digitata

(Baobab), Cola Millenii (Kola de singe) sont les

espèces respectives les plus utilisées par les riverains qui

exploitent le forêt de N'dali (Figure 1). On a également

recensé les espèces telle que Datarium microcarpum

(Détar sucré), Dialium guineense (Tamarinier noir), Diospyros

mespiliformis (Ebénier d'Afrique), Bombax Costatum (Faux Kapokier)

entre autre comme fruitières sauvages exploitées à N'dali.

Les appellations en langues locales peuvent être lues dans le tableau X

de l'annexe.

Figure 3 : Espèces

fruitières sauvages utilisées par les riverains de N'dali

Source : enquête de terrain

1.3. Différents usages des espèces

fruitières sauvage de la forêt de N'dali

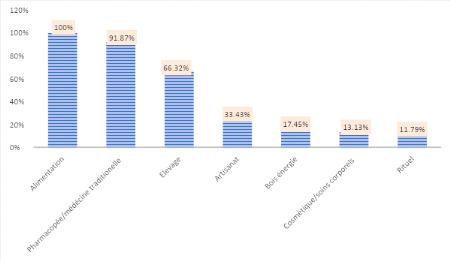

Les espèces recensées

durant la recherche sont utilisées à différentes fins.

Elles constituent aussi bien une source alimentaire, médicinale,

élevage que de bois pour les populations. Toutes les 23 espèces

citées sont utilisées comme source d'alimentation. 91,87% servent

en médecine traditionnelle alors que 66,32% sont utilisés afin de

nourrir les animaux dans le cadre de l'élevage. 33,43% des

espèces sont utilisées en artisanat local ; 17,45% comme bois

d'énergie ; 11% durant les rituels et 13,13% comme source de

cosmétique ou soins corporels (Figure 4).

Figure 4 : Proportion

d'utilisation des différentes espèces fruitières sauvages

par catégories d'usage

Source : enquête de terrain

1.4. Utilisation des parties des espèces

fruitières sauvage exploitées par les populations riveraines de

la forêt de N'dali

Différentes parties des plantes fructueuses sauvages

sont exploitées par les populations locales de N'dali comme on peut le

voir dans le tableau 3. Dans cette section, nous allons présenter les

parties des espèces ainsi que leurs usages par nos

enquêtés. Par exemple, les participants à cette

étude affirment qu'ils utilisent les feuilles, graines et la pulpe des

fruits issus de l'espèce Parkia biglobosa (néré).

De même, les enquêtés utilisent les amandes du karité

(Vitellaria paradoxa), ses feuilles, sa racine, son écorce et

sa pulpe. Les feuilles sont utilisées pour traiter l'ictère, la

nausée et la diarrhée, les racines pour les problèmes

gastriques. Ces écorces sont utilisées pour traiter la dysenterie

et les hémorroïdes et les amandes servent à extraire du

beurre pour la fabrication des pommades et de savon alors que la pulpe est

consommée en frais par les populations riveraines de N'dali.

Les interviewés utilisent la pulpe, les graines, les

écorces, les racines et les feuilles de l'espèce Adansonia

digitata (baobab). Cette population l'utilise essentiellement à des

fins médicinales. Cette espèce intervient notamment dans le

traitement du paludisme, l'asthme et les herpès. La corde issue de

l'écorce de baobab sert à attacher les animaux.

Abordant Cola millenii (Kola du singe), les parties

utilisées par les riverains de N'dali sont les feuilles et les bois. Les

feuilles sont utilisées pour le traitement de fièvre,

l'ictère, l'éruption cutanée, le paludisme, et la

varicelle. Les tiges sont utilisées comme cuit dent et set de brosse

végétale et bois d'énergie.

Le tamarin (Tamarindus indica) est utilisé

dans l'élevage à travers les feuilles qui servent d'alimentation

de bétails (feuille) mais également dans l'alimentation de la

population avec notamment la fabrication de boissons et sirop, confiture

(fruit). Ses écorces servent à gérer la constipation.

Le Dialium guineense (Tamarinier noir) est

utilisé dans la médecine traditionnelle essentiellement à

travers ses feuilles, racine, écorce et le fruit. Les feuilles sont

utilisées pour le traitement du diabète, ses écorce comme

remède contre l'anémie et les fruits sont commercialisés

et donc consommés par la population.

Les graines de l'espèce Bombax Costatum (Faux Kapokier)

subissent de transformation locale pour servir de pommade cosmétique,

vermifuge pour le bétail et fabrication de matelas traditionnel. Ses

fleurs servent à l'autoconsommation (sauce gluant) et ses écorces

sont utilisées pour le traitement de la folie, la fièvre, les

courbatures, la hernie, l'épilepsie et les abcès. On les utilise

également pour l'attraction de chance. La racine de Bombax Costatum est

utilisée pour les accouchements difficiles, les hémorroïdes

et l'inflammation des pieds. Ses tiges sont utilisées comme instrument

de musique et ustensiles de cuisine.

Les graines de l'espèce Azadirachta indica

(neem) permettent de fabriquer un insecticide redoutable. L'huile qui en est

issue de ses graines est utilisée comme moyen de contraception alors que

les écorces de l'espèce sont utilisées pour soigner le

paludisme.

Les feuilles et graines du rônier (Borassus aethiopum)

sont utilisées pour fabriquer un savon noir dont les femmes se lavent

pour le bon déroulement de la grossesse. Cette espèce est

utilisée comme remède contre les bronchites et les maux de

gorge.

L'iroko (Milicia excelsa ou Chlorophora

excelsa) est un arbre fétiche respecté et craint à

N'dali en particulier et au Bénin en général. Ces feuilles

qui entrent dans le traitement de la folie et sont souvent utilisées

pendant de rites et incantations. Les cendres de ce bois servaient autrefois

à frotter les incisions des tatouages et les écorces de l'iroko

servent de soin contre la stérilité chez les femmes dans le

milieu.

Concernant, le palmier à huile (Elaeis

guineensis), les populations riveraines utilisent essentiellement ses

fruits qui sont regroupés en régimes. Ils sont composés de

pulpe et d'une noix centrale, qui contient une amande. On en tire deux types

d'huile : l'huile de palme (à partir de la pulpe), et l'huile de

palmiste (que l'on extrait de l'amande centrale).

Les figues (Ficus sur) sont comestibles et

utilisées sous forme fraîche ou séchée par les

autochtones dans de nombreuses régions. Ses racines sont potentiellement

efficaces contre le paludisme. L'écorce interne est utilisée pour

fabriquer la corde tandis que les problèmes de poumon et de gorge sont

traités à l'aide du latex laiteux que l'on trouve dans la

croissance vivante. Le latex laiteux est également administré aux

vaches dont la production de lait est faible. L'arbre est également

utilisé comme remède magique pour les furoncles. La racine de

l'arbre serait utilisée pour aider lorsqu'une vache conserve une partie

du placenta après l'accouchement.

Plusieurs parties (feuilles, pulpe et fruit) de Vitex

doniana (prune noir) pour diverses usages allant de la pharmacopée,

à l'alimentation. La décoction des feuilles du Vitex Doniana est

efficace contre plusieurs affections de la peau telles que la rougeole, les

éruptions cutanées ou encore la varicelle. Des pâtes sont

également fabriquées à base de feuilles et d'écorce

broyées que l'on applique sur les plaies et les brûlures.

La pulpe des fruits est très appréciée

par les enfants. Elle se mange crue, ou en confiture. Ils permettent d'obtenir

une boisson qui entre également dans la composition d'alcools forts et

de vin. Les graines à l'intérieur du noyau sont également

comestibles. La consommation de la pulpe du fruit est recommandée pour

lutter contre la fatigue.

Le fruit constitue la partie la plus valorisée de

l'espèce. Il est consommé cru et commercialisé sur les

marchés ruraux et urbains. Très riche en vitamines A et B, en

glucides et en micronutriments, la pulpe entre dans la préparation de

boissons fraîches ou alcoolisées. Les graines sont

également transformées en thé. Les feuilles, les racines

et les écorces sont utilisées en médecine traditionnelle

et moderne pour le traitement d'une grande variété de maladies

telles que les avitaminoses, les dermatoses, l'épilepsie. Le bois de

Vitex doniana entre dans la construction des maisons et dans la

confection des manches de daba, des crosses de fusil, des tambours, etc. Il est

également valorisé sous forme de bois-énergie.

Les feuilles Lannea acida servent au fourrage pour

les chèvres. Ses fruits, au goût acide à résineux,

sont comestibles, et servent notamment à la fabrication de boissons

alcoolisées. Les jeunes feuilles de l'espèce sont

consommées comme légume par les populations et de fourrage pour

le bétail. Les fruits sont consommés frais ou

séchés et la pulpe sert à préparer une boisson

fermentée. L'écorce de Lannea acida est utilisée

en cas de fièvre, d'aménorrhée, de

stérilité, d'anorexie, de gingivite et de lèpre.

Les racines de l'espèce Opilia celtidifolia

sont réduire en poudre pour traiter les constipations et

l'ictère, et en décoction pour les douleurs abdominales, tandis

que les feuilles rentre dans le traitement de l'ulcère gastrique, ou les

feuilles écrasé à la mains pour les morsures de serpent,

ou encore en poudre comme pommade pour les dermatoses. Ses fruits sont

comestibles.

Tableau 3 : Espèces

végétales fruitières recensées et les parties

utilisées

|

Espèces fruitières sauvage

|

Parties utilisées

|

|

Feuilles

|

Ecorce

|

Racine

|

Fleur

|

Tige

|

Pulpe

|

Fruit

|

Amandes

|

Graine

|

Résine

|

Bois

|

|

Parkia biglobosa

|

x

|

|

|

|

|

x

|

|

|

x

|

|

|

|

Vitellaria paradoxa

|

x

|

x

|

x

|

|

|

x

|

|

x

|

|

|

x

|

|

Adansonia digitata

|

x

|

x

|

x

|

|

|

x

|

|

|

x

|

|

|

|

Cola millenii

|

x

|

|

|

|

x

|

|

|

|

|

|

x

|

|

Ficus sur

|

|

|

|

|

|

|

x

|

|

|

|

|

|

Tamarindus indica

|

x

|

x

|

|

|

|

x

|

|

|

|

|

|

|

Annona senegalensis

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Datarium microcarpum

|

x

|

|

|

|

|

x

|

x

|

|

|

|

|

|

Vitex doniana

|

X

|

|

|

|

|

|

X

|

|

|

|

|

|

Blighia sapida

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dialium guineense

|

x

|

x

|

x

|

|

|

|

x

|

|

|

|

|

|

Opilia celtidifolia

|

|

|

|

|

|

|

x

|

|

|

|

|

|

Khaya senegalensis

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Diospyros mespiliformis

|

x

|

|

x

|

|

|

|

x

|

|

|

|

|

|

Gardenia erubescens

|

|

|

|

|

|

|

x

|

|

|

|

|

|

Strychnos spinosa

|

x

|

x

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bombax Costatum

|

x

|

x

|

x

|

x

|

x

|

|

|

|

x

|

|

|

|

Azadirachta indica

|

|

x

|

|

|

|

|

|

|

x

|

|

|

|

Borassus aethiopum

|

x

|

|

|

|

|

|

x

|

|

|

|

|

|

Gardenia aqualla

|

|

|

|

|

|

|

x

|

|

|

|

|

|

Milicia excelsa ou encore Chlorophora excelsa

|

x

|

x

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x

|

|

Elaeis guineensis

|

|

|

|

|

|

|

x

|

|

|

|

x

|

|

Lannea acida

|

|

|

|

|

|

|

x

|

|

|

|

|

Légende : x= L'espèce est

utilisée dans cette catégorie.

Source : Source : enquête de terrain

1.5. Fréquences d'usage des espèces par la

population locale

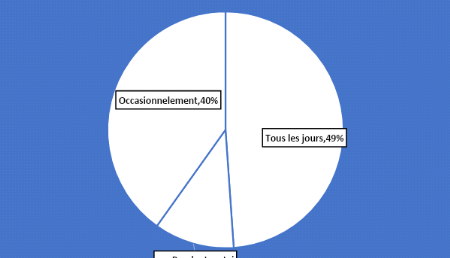

Près de la moitié des participants à

notre étude utilise les espèces fruitières sauvages de la

forêt de N'dali quotidiennement dans le cadre de leur activité et

leur alimentation, 40% en font un usage occasionnel alors 11% usent des

espèces durant certaines cérémonies ou rites

traditionnelles.

Figure 5 : : Fréquence

d'usage des espèces fruitières sauvages

Source : enquête de terrain

1.6. Périodes d'accessibilité aux

espèces et leur accès

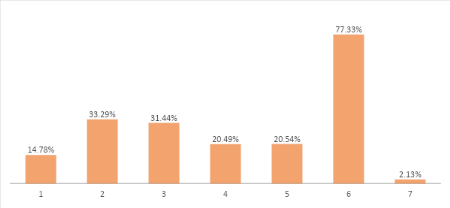

La figure 6 révèle que plus du tiers des

espèces que les enquêtés utilisent sont difficiles à

trouver (33,29%), alors que 31,44% des espèces sont plutôt

accessibles facilement et 14,78% sont rares. De plus, 20,54% des usagers de la

forêt de N'dali affirment que les espèces utilisées ont

connu une évolution dans le temps.

En termes de disponibilité dans le calendrier, 78%

environ des enquêtés déclarent qu'ils trouvent les

espèces fructueuses sauvages durant la saison pluvieuse alors que

très peu d'espèces sont trouvées durant la saison

sèche.

Figure 6 : Période

d'accessibilité aux espèces fruitières

sauvages

Source : enquête de terrain

1.7. Valeur d'usage ethnobotanique des espèces

végétales sauvages

Le tableau 3 présente les

valeurs d'usage ethnobotanique des espèces sauvages recensées

lors de notre étude. A N'dali, les six espèces présentant

un fort potentiel d'usage ethnobotanique sont respectivement Vitellaria

paradoxa (VUT= 8,68), Parkia biglobosa

(VUT= 7,14), Vitex doniana

(VUT=7,01), Adansonia digitata

(VUT= 6,98), Blighia sapida (VUT=

6,92) et Tamarindus indica (VUT= 6,88).

Tableau 4 : Valeur d'usage

ethnobotanique des espèces fruitières sauvages

utilisées

|

Espèces

|

Valeur d'usage totale

|

Rang

|

|

Parkia biglobosa

|

7,14

|

2

|

|

Vitellaria paradoxa

|

8,68

|

1

|

|

Adansonia digitata

|

6,98

|

4

|

|

Cola millenii

|

3,76

|

21

|

|

Ficus sur

|

5,66

|

13

|

|

Tamarindus indica

|

6,88

|

6

|

|

Annona senegalensis

|

5,13

|

15

|

|

Datarium microcarpum

|

4,34

|

3

|

|

Vitex doniana

|

7,01

|

19

|

|

Blighia sapida

|

6,92

|

20

|

|

Dialium guineense

|

5

|

16

|

|

Opilia celtidifolia

|

6,76

|

7

|

|

Khaya senegalensis

|

4,9

|

17

|

|

Diospyros mespiliformis

|

5,42

|

14

|

|

Gardenia erubescens

|

5,96

|

9

|

|

Strychnos spinosa

|

4,78

|

18

|

|

Anacardium Occidentale

|

3,3

|

23

|

|

Bombax Costatum

|

3,89

|

5

|

|

Azadirachta indica

|

5,96

|

9

|

|

Borassus aethiopum

|

5,84

|

11

|

|

Gardenia ternifolia

|

3,32

|

22

|

|

Milicia excelsa ou Chlorophora excelsa

|

5,8

|

12

|

|

Lannea acida

|

6,56

|

8

|

Source : enquête de terrain

2. Valorisation des fruitiers sauvages

à N'dali

Dans cette section, nous présentons les

différentes valorisations que font les populations riveraines de N'dali

à propos des espèces fruitières sauvages recensées.

2.1. Analyse des pratiques de valorisation traditionnelles

des fruitiers sauvages

Les populations de N'dali utilisent les différentes

parties des fruitiers sauvages pour plusieurs fins en utilisant des

méthodes traditionnelles. Ainsi, ils transforment les fruitiers pour

l'alimentation, la commercialisation et comme sources de médecines

traditionnelles comme nous l'avons vu plus haut. Nous ne donnerons pas tous les

détails pour chaque espèce mais nous présentons ici, les

pratiques de valorisation traditionnelle pour trois espèces

fruitières sauvages à N'dali.

Les riverains de N'dali utilisent les graines de

néré (Parkia biglobosa) qui permettent d'obtenir la

« moutarde » (voir Figure 7) après transformation

locale, servent à l'alimentation. De plus, ils sèchent les

graines de l'espèce et l'écrasent pour obtenir un poudre qui pour

faire des jus à la fois consommée et commercialisée par

certains. Son processus de fabrication peut se résumer comme suit :

? Récolte des gousses de

néré

Collecte : Les gousses de néré sont

récoltées directement sur l'arbre ou ramassées

lorsqu'elles tombent naturellement au sol. Cela se fait

généralement à la main.

Séchage : Les gousses récoltées sont

séchées au soleil pour faciliter l'extraction des graines.

? 2. Extraction des graines

Ouverture des gousses : Les gousses séchées sont

ouvertes manuellement pour en extraire les graines. Cela se fait

généralement en les cassant avec un outil ou en les frappant

légèrement.

Nettoyage : Les graines extraites sont ensuite

nettoyées pour enlever les débris et les résidus de

gousses.

? 3. Cuisson des graines

Cuisson initiale : Les graines nettoyées sont bouillies

dans de grandes marmites pendant plusieurs heures. Cette cuisson initiale

permet de ramollir les graines et de faciliter la fermentation

ultérieure.

Égouttage : Après cuisson, les graines sont

égouttées pour enlever l'eau excédentaire.

? 4. Fermentation

Emballage : Les graines cuites sont ensuite emballées

dans des feuilles de bananier ou de teck et placées dans un contenant

hermétique, souvent des jarres en terre cuite ou des récipients

en plastique.

Fermentation : Les graines sont laissées à

fermenter pendant plusieurs jours (généralement 3 à 4

jours). La fermentation naturelle transforme les graines en une pâte

odorante et collante, appelée "afitin". Ce processus est crucial pour

développer le goût caractéristique de la moutarde de

néré.

? 5. Séchage et conditionnement

Séchage : Après fermentation, l'afitin est

souvent séché au soleil pour augmenter sa durée de

conservation. Le séchage peut durer plusieurs jours en fonction des

conditions météorologiques.

Conditionnement : Une fois séchée, la moutarde

de néré est stockée dans des récipients propres et

secs, prêts à être utilisés ou vendus.

? 6. Utilisation culinaire

Préparation : Avant utilisation, la moutarde de

néré séchée peut être

réhydratée et incorporée dans divers plats. Elle est

souvent utilisée comme assaisonnement dans les sauces et les soupes,

apportant une saveur umami unique.

Conservation : La moutarde de néré se conserve

longtemps si elle est bien séchée et stockée dans des

conditions appropriées.

Figure 7 : Images de fruits de

néré, poudre et moutarde

Source : enquête de terrain

Les écorces de karité (Vitellaria

paradoxa) sont utilisées pour traiter la dysenterie et les

hémorroïdes. Des amandes de cette espèce sont extraites du

beurre de karité pour la fabrication des pommades et de savon par les

populations riveraines de N'dali. Le beurre de karité est utilisé

à la fois comme huile de cuisine mais aussi de pommade pour la peau

surtout durant la saison pluvieuse pour lutter contre la fraîcheur. Le

savon est utilisé dans la cosmétique et aussi pour la

commercialisation.

Le processus de fabrication du beurre de karité peut se

résumer en 6 étapes comme suit :

Etape 1 : L'apprêt de l'amande

Les noix sont collectées dans les champs ou

achetées sur le marché auprès des vendeurs. La plupart du

temps, c'est plutôt directement l'amande qui est vendue sur le

marché.

Lorsque les noix sont collectées, elles sont au

préalable cuites au feu pendant environ deux (02) heures. Elles sont

ensuite séchées au soleil. Cette opération peut prendre

plusieurs jours (au moins cinq) dépendamment du temps et de la

température.

Les amandes sont donc extraites par décorticage

facilité par l'opération précédente. Elles sont

ensuite lavées à l'eau puis séchées au soleil

pendant deux (02) à trois (03) jours. Elles deviennent à cette

étape la matière première prête à entamer le

processus proprement dit de la préparation du beurre de

karité.

Etape 2 : La réalisation de la pâte

des amandes

La production du beurre de karité commence par le

concassage des amandes de karité. Il se fait généralement

dans un mortier et la durée de l'opération est fonction de la

force de celui qui l'exécute. Les amandes sont alors réduites en

particules.

Cette farine de particules obtenue après pilonnage est

torréfiée dans une marmite au feu afin qu'elle ne se

noircisse.

La torréfaction dure environ entre vingt (20) et vingt

et cinq (25) minutes. La farine torréfiée est refroidie pendant

dix (10) à quinze (15) minutes à l'air libre.

Les particules torréfiées passent alors au

moulin pour être moulues. Il en sort une pâte à beurre

très épaisse.

Rappelons que l'opération du moulin est assez complexe

et nécessite un opérateur qui maîtrise la technique. Elle

prend bien assez de temps et sa rapidité est fonction de la

qualité de l'amande et de l'expérience du meunier.

Etape 3 : L'extraction de

l'écume

La pâte épaisse obtenue est coupée en de

petits morceaux dans de bassine contenant de l'eau de cinq (05) litres ou dix

(10) litres environ en fonction de la pâte que l'on veut y mettre.

Le mélange est ensuite baratté jusqu'à

obtenir une pâte fine et molle. La couleur marron foncé du

départ devient plus claire après environ quarante (40) minutes de

barattage.

Il faut y ajouter ensuite de l'eau tiède et la faire

bouillir. L'eau tiède va permettre de séparer le beurre des

autres composants de l'amande, notamment les impuretés qui se

déposent au fond du récipient. On y ajoute alors suffisamment de

l'eau et le beurre encore sous la forme de la pâte remonte à la

surface du fait de sa masse par rapport à l'eau.

Le beurre (écume) est ainsi extrait. Il ne reste

qu'à le récupérer.

On peut y ajouter encore de l'eau pour le débarrasser

des impuretés restées et le rendre donc plus propre.

Etape 4 : Le raffinage de

l'huile

Une fois retiré, le beurre (écume) est