Le principe de transparence appelle les institutions à

l'adopter dans leurs fonctions afin d'améliore la qualité des

relations et faciliter la prise de decisions. Il convient de souligner que le

système de la communication et de l'information doit occuper une place

importante pour la gestion durable des ressources halieutiques et la

pêche. Les acteurs ont droit à l'information. Ce systéme

d'informtion doit être de qualité, suffisant, clair,

compréhenisble et pertinent. Car l'information non comprise et non

vérifiée empêche une cohérence et peut causer des

incompréhensions entre les diffèrentes parties prenantes. Ces

problématiques causent de la méfiance, et peuvent favoriser des

phénomènes tels que la corruption, des infractions et la

surexploitation.

L'information est au centre du principe de transparence, car

l'ensemble des dispositions passe par cette dernière. Elle permet la

cohesion de l'ensemble des acteurs, cela donne naissance à la confiance

entre eux ( les autorités, la sociète civile , les

pêcheurs, les scientifiques....). Ce phénomène de

transparence permettra aux scientifiques de recolter des données et des

informations fiables afin de connaître l'état et de limiter les

impacts sur les ressources halieutiques, vu que les informatiosn requises vont

être transimises au MEPM. À partir de ces informations, la

delivrance des quotas devient possible.

4. La cogestion responsable et durable des ressources

halieutiques

La cogestion est un processus qui consiste à

l'implication des tous les acteurs de la pêche ainsi que celles des

autorités (ministère de la pêche, ministère de

l'environnement et du développement durable). C'est un modèle de

gouvernance, il est basé sur une gestion de partage. La gestion durable

de la diversité marine se passe à l'échelle nationale et

internationale. Il est impératif que tous les acteurs participent

à la prise de décisions et qu'ils respectent les

réglementations (Jentoft, 2005). La cogestion peut se traduire par la

participation et la contribution financière des industries (usines de

transformations, etc.), elles sont d'une importance capitale à la prise

de décision et la gestion durable.

Une gestion durable ne sera possible que si l'application, le

respect des règles et la cogestion des acteurs concernés sont

tenus en compte. Ce qui offre une opportunité pour une gestion de la

pêche ainsi que de l'aquaculture. En effet, cette cogestion permet de

créer une interconnexion entre les communautés et les

administrations. La cogestion se fait avec différents partenariats et le

partage des pouvoirs entre les autorités et les gestionnaires locaux,

mais la stratégie de

70

cogestion n'est pas le modèle unique. Le processus de

la cogestion demande une charge financière importante sur la gestion de

la diversité marine plutôt que sur le pouvoir public.

L'application de cette dernière a des avantages : un coût moindre,

le respect des réglementations et de bonnes conduites vis-à-vis

des ressources halieutiques (Peter Watt, 2001).

Cela se traduit par les moyens matériels, financiers

ainsi qu'humains afin d'assurer la pêche durable et responsable afin de

réduire la pauvreté. La participation de tous les acteurs

concernés favorise une compréhension des enjeux et cela facilite

la conservation et la préservation, car chacun se sentira

concerné à la prise de décision. Ce défi est

nécessaire, car il faut que ces acteurs soient sérieux pour

respecter les règles du jeu.

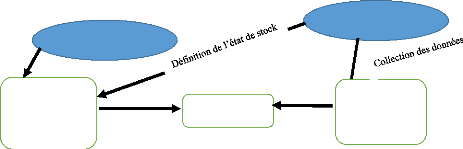

La cogestion permet de faciliter la collecte des

données, car elle incitera les pêcheurs à fournir des

renseignements et des informations sur la pratique de leur activité (les

captures et les efforts faits) et cela permettra de faciliter les

décisions adéquates pour une gestion durable et responsable. En

plus, cela permet à l'État de savoir quels types de stocks

d'espèces exploités et en quelle période les exploiter.

Elle favorisera des décisions plus concrètes dans la gestion de

la diversité marine. Nous verrons dans la figure ci-dessous que dans la

cogestion, le devoir de responsabilité est nécessaire pour le

gouvernement ainsi que pour tous les acteurs.

Initiatives des acteurs

Cogestion

Concession de quota

TAC

IMROP

Code de la pêche

MPEM et MEDD ?============= Responsabilité=========?

Acteurs de la pêche

Figure 15 : Cogestion de la pêche et la

conservation des ressources halieutiques

Cependant, la gestion traditionnelle n'est plus efficace en

Mauritanie, car celle-ci ne peut s'adapter à l'évolution et le

développement des outils de la pêche. Bien qu'il soit difficile de

faire participer les acteurs concernés, l'État mauritanien a

souvent une réticence à partager son autorité et est

contrarié de voir ces acteurs empiéter sur ce qu'il

considère comme sa responsabilité.

5. La participation des acteurs à la prise de

décisions

Le processus de cogestion et de participation sont des

processus déterminants pour une gestion durable des ressources

halieutiques et la pêche responsable. Il est important de

déterminer les

71

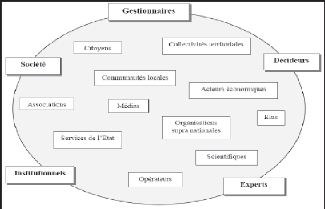

parties qui participent aux négociations et à la

prise de décision en vue de protéger et gérer les

ressources halieutiques.

Les degrés d'implication à la prise de

décision sont différents en fonction des acteurs d'où

l'importance d'identifier les parties prenantes les plus influentes. Les

acteurs qui participent à la décision sont en partie des

représentants. Le MPEC et les ONG participent à des dialogues et

prennent des initiatives à tous les différents niveaux.

La gestion des ressources passe par la collaboration avec des

acteurs. Cela permet de renforcer les liens entre les parties prenantes, car

chacune d'elles veut continuer à exercer son activité dans le

long terme.

La participation de toutes parties prenantes permet de

créer des plans d'action politique communs tout en tenant compte des

intérêts de tous. Autrement dit, la participation est l'une des

clés de la gouvernance, permettant de consolider les relations et la

confiance entre tous les acteurs. Le principe de participation peut se faire

à toutes les échelles et de plusieurs manières, pouvant

aller de la concertation au partager de responsabilités.

Il est indispensable de souligner que le principe de

participation peut aider le gouvernement mauritanien, car il peut être un

système de transfert de compétences pour la gestion des

ressources halieutiques.

Figure 16 : Table ronde de négociation et de

participation (source Denis et Henocque, 2001)

6. Le cadre juridique et réglementaire de la

pêche en Mauritanie ( Nouadhibou)

Dans le code de la pêche, section des plans de gestion

des pêcheries et des plans d'aménagement, l'article 14 souligne

que des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries doivent

être élaborés annuellement ou pluriannuellement. Les

specialisés définsissent l'état des stocks, le taux et le

volume de captures de ressources halieutiques.

72

La section 2 du code la pêche qui traite des mesures

d'application des réglementations, l'article 39 aborde les limites de

captures des certaines stocks d'espèces en favorisant la conservation

des ressources halieutiques et la protection systématique des

écosystèmes marins. L'article 38 quant à lui évoque

les réglementations pour lutter contre la pollution des hydrocarbures,

des substance toxiques et rejets des captures en mer ainsi que les dispositifs

pour éviter les préjudices écologiques.

Dans cette même optique, la section 4 du même

code sur la déclaration des captures exige la transparence et

l'honnêteté des pêcheurs sur leurs activités. Dans

l'article 34, il est mentionné que toute flotte autorisée

à pêcher dans les eaux nationales mauritaniennes doit transmettre

leurs données statistiques et les informations de leurs captures en

détails à l'organe compètent.

Une amélioration a eu lieu dans la partie relative au

contrôle et à la surveillance des activités de la

pêche : le ministère a fait des efforts pour l'amélioration

dans la surveillance et le contrôles à mettant en place des outils

afin d'assurer le respect et l'application de la loi et les textes

d'application.

L'article 61 de la section 2 met en place des instruments

nécessaires pour la lutte contre la pêche illicite, il favorise la

coopération régionale, sous régionale et internationale

conformément au droit international. Dans la section 7, l'article 44

dispose qu'il est important que tout capitaine et patron de navire de

pêche ait à sa possession un journal de bord de la pêche

dans les directives prévues par l'arrêté ministériel

de la pêche.

En cas d'infraction ou du non-respect aux règles, le

droit de poursuite aura lieu en vue du droit international. Autrement dit,

l'article 85 du code de la pêche 2015 mentionne que tout pêcheur

qui enfreint la réglementation (sur les engins de pêche, les

produits halieutiques...) tout lui sera confisqué et il aura une amende

allant de 100.000 à 150.000.000 Ouguiyas (UM) (250 à 375.000

euros) et une peine allant de 6 à 12 mois d'emprisonnement. S'ajoutant

à cela d'autres sanctions concernant le degré de gravité

de l'infraction, il existe d'autres amendes (voir annexe II).