Dans l'optique de la gestion des risques naturels et

anthropiques, les systèmes d'informations géographiques (SIG)

apportent des informations localisées et

objectives irremplaçables. Dans un premier temps, ils

permettent de gérer une

28

multitude d'informations de tous types, de les mettre à

jour, d'optimiser leurs échanges et de générer de

nouvelles couches d'informations par le biais de leurs croisements. En second

lieu, ils assurent la restitution des cartes thématiques et les analyses

qui en résultent. Le SIG compte parmi les nouvelles techniques

informatiques destinées au domaine de prévision et d'intervention

puisqu'il répond à une problématique de gestion, de

planification et d'aménagement. Il offre les possibilités de

croisement au sein d'une base de données spatialement

référencée de façon à extraire

commodément des synthèses utiles à la décision

(Eastman, 1995; Duchaine, 1998; Hentati et al. ,2005).

L'apport du SIG dans les études de

vulnérabilité des nappes permet d'aborder les risques de la

pollution des eaux souterraines, d'aider à limiter ce risque par une

meilleure planification et une intervention efficace sur le terrain afin de

préserver la qualité de la ressource. Toute méthode

d'évaluation de la vulnérabilité doit être

combinée à un SIG pour déterminer les zones susceptibles

d'altérer la qualité de l'aquifère à partir de la

superposition des cartes thématiques des paramètres pris en

compte par la méthode concernant les caractéristiques naturelles

de l'aquifère d'une part, les types d'occupation du sol et les

différentes activités d'autre part (Hentati et al.

,2005; Chloé, 2007).

Fig 11 : Les différentes méthodes pour

l'estimation de la vulnérabilité et leurs paramètres

? Pour notre étude on s'intéresse sur

la méthode de DRASTIC

Fig 12 : Les paramètres de DRASTIC

29

L'étude de vulnérabilité de l'eau

souterraine à la pollution est un outil qui permet d'identifier les

régions les plus susceptibles à la contamination dans un

aquifère donné. Il existe plusieurs méthodes pour

évaluer la vulnérabilité des a qui nous

s'intéressent sur la méthode de DRASTIC a été mise

au point par l'EPA (Environmental Protection Agency) aux Etats- Unis en 1985,

afin d'estimer le potentiel de pollution des eaux souterraines (Schnebelen et

Al, 2002). Elle perm et d'évaluer la vulnérabilité

verticale en se basant sur sept critères.

D : Profondeur de la nappe

L'épaisseur de la zone non saturée permet de

prendre en compte l'impact de la zone vadose ou zone non saturée (ZNS)

du sol qui correspond à la partie du sous-sol située entre la

surface du sol et le toit de la nappe alluviale. C'est essentiellement dans

cette zone où les pores du sol sont partiellement remplis d'eau et d'air

que les phénomènes d'autoépuration ont lieu. Ce

paramètre permet de représenter de façon indirecte le

temps de propagation verticale d'un polluant dans la zone non saturée

vers l'aquifère.

30

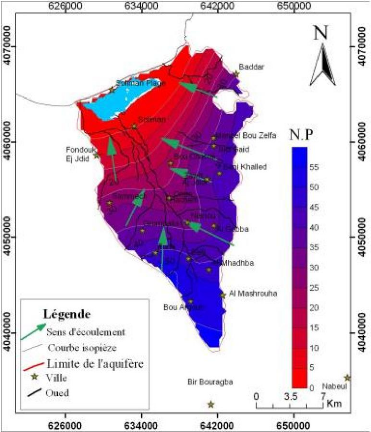

Fig 13 : Carte piézométrique

31

R : Recharge

L'épaisseur de la zone non saturée permet de

prendre en compte l'impact de la zone vadose ou zone non saturée (ZNS)

du sol qui correspond à la partie du sous-sol située entre la

surface du sol et le toit de la nappe alluviale.

C'est essentiellement dans cette zone où les pores du

sol sont partiellement remplis d'eau et d'air que les phénomènes

d'autoépuration ont lieu. Ce paramètre permet de

représenter de façon indirecte le temps de propagation verticale

d'un polluant dans la zone non saturée vers l'aquifère.

? On suppose que le coefficient d'infiltration est égale

7% et on a

Recharge = piézométrie X C inf

Piéz(2012-2013) = 558,85

On appliquant cette formule :

R = 558,85 × 0,07

= 39.12

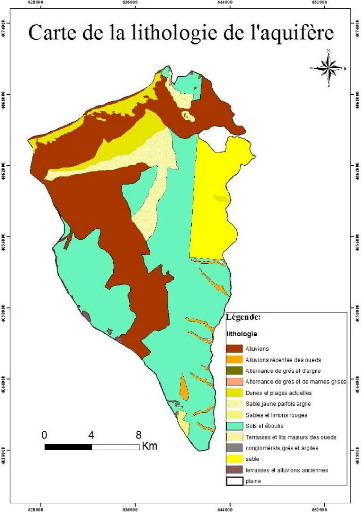

A : Nature du milieu

aquifère

Une nappe aquifère est une formation

géologique, ou groupe de formations, contenant de l'eau libre. La

circulation et la propagation d'un contaminant dans la zone saturée

dépendent de la texture et de la lithologie des couches de

l'aquifère. Cela est toujours contrôlé par la

granulométrie, la porosité, la perméabilité et la

lithologie des formations géologiques. Ce paramètre est obtenu

par corrélation lithostratigraphique.

32

S : Type de sol

La nature du sol a un impact considérable sur la

contamination des nappes phréatiques par les polluants provenant de la

surface. Elle peut réduire, retarder ou accélérer le

processus de propagation de polluant vers l'aquifère. Plus le sol

33

est riche en argile, plus l'absorption des polluants est

importante, et plus la protection des eaux souterraines est grande.

34

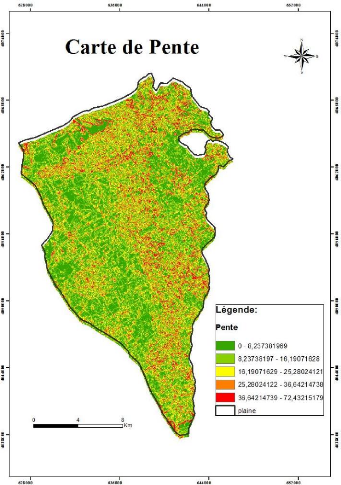

T : Pente du terrain

Le paramètre topographie est représenté

dans la méthode DRASTIC par les valeurs de la pente en pourcentage. Ce

paramètre traduit l'aptitude au ruissellement et à l'infiltration

des eaux superficielles vers la nappe et reflète donc la capacité

de ces eaux à introduire des agents polluants vers la nappe. En effet,

plus la pente des terrains est grande, plus le ruissellement des eaux est

important et par conséquent la contamination des eaux souterraines est

faible.

35

Modèle numérique du terrain

I : Nature de la zone vadose

Il est fondamental pour appréhender le temps de

transfert d'une pollution jusqu'à la nappe ainsi que la

possibilité pour cette pollution d'être traitée en cours de

transfert. Elle est obtenue par la différence entre la surface

topographique et la côte piézométrique maximum de la

nappe.

36

C : Conductivité hydraulique de

l'aquifère

La conductivité hydraulique décrit les

caractéristiques des terrains aquifères. Il s'agit d'une mesure

de la vitesse de déplacement du polluant dans la zone saturée.

Ainsi, les vitesses d'écoulement souterrain fortes sont

caractérisées par une grande vulnérabilité.