UNIVERSITE DE YAOUNDE

II-SOA

UNIVERSITY OF YAOUNDE II-SOA

FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

PO BOX: 1365 YAOUNDÉ-CAMEROON Tel:

(+237) 22213441/Fax: (+237) 22237912

www.fseg.univ-yde2.org

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE

GESTION

BP: 1365 YAOUNDÉ-CAMEROUN

Tel: (+237) 22 21 41 /Fax: (+237) 22 23 79

12

www.fseg.univ-yde2.org

DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE

MASTER II EN POLITIQUE PUBLIQUE ET DEVELOPPEMENT

DURABLE

ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE EN

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Mémoire présenté et soutenu

publiquement en vue de l'obtention du diplôme de master 2 en politique

publique et développement durable

Option : Economie de l'environnement, de

développement rural et de l'agroalimentaire

Par :

KPATAGUELE Chancel Japhet

Titulaire de maitrise en Econométrie

Sous la direction de :

Pr. FOUOPI DJIOGAP Constant

Agrégé de sciences Economiques

Faculté des Sciences Economiques et de

Gestion

Université de Yaoundé II-Soa

ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019

Sommaire

AVERTISSEMENT ii

DEDICACE

iii

REMERCIEMENTS

iv

SIGLES ET ABREVIATION

v

LISTE DES TABLEAUX

vii

LISTE DES FIGURES

viii

RESUME

ix

ABSTRACT

x

INTRODUCTION GENERALE

1

PREMIERE PARTIE :

12

CADRE D'ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA

SECURITE ALIMENTAIRE EN RCA

12

CHAPITRE 1: GENERALITE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE

14

I. EVOLUTION DES INDICATEURS DE LA SECURITE

ALIMENTAIRE

14

II. LES INDICATEURS ET LES INDICES DE LA SECURITE

ALIMENTAIRE

18

CHAPITRE 2 : LA RCA ET LA SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE

32

I. ANALYSE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE ET

NUTRITIONNELLE EN RCA

32

II. REVUE DES POLITIQUES ET PROGRAMMES DE LA

SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION

43

DEUXIÈME PARTIE :

53

IDENTIFICATION DES DÉTERMINANTS DE LA

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN RCA

53

CHAPITRE III : MÉTHODOLOGIE DE L'ANALYSE

DES DETERMINANTS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE EN RCA

55

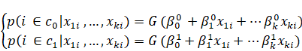

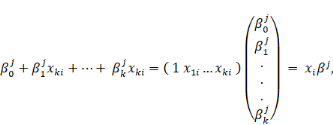

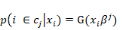

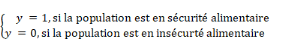

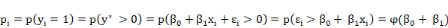

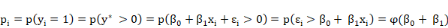

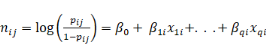

I. CADRE ANALYTIQUE DU MODEL LOGIT

55

II. METHODOLOGIE : ENSEMBLE DES DONNEES ET

VARIABLES

62

CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION

72

I. ANALYSE DESCRIPTIVE DES VARIABLES

72

II. RESULTATS EMPIRIQUES

78

CONCLUSION GENERALE

81

ANNEXES

81

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

81

TABLES DES MATIERES

81

Avertissement

« L'université de Yaounde II-Soa entend

donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce

mémoire, ils doivent être considéré comme propre

à leur auteur. »

À

DEDICACE

Mon père KPATAGUELE Eric et à ma mère

NGABA Denise

REMERCIEMENTS

Avant tout propos, je tiens à traduire toute ma

gratitude à l'endroit de tous ceux qui, d'une manière ou d'une

autre, ont permis à l'aboutissement heureux de ce mémoire. Je

pense en particulier à Pr. FOUOPI DJIOGAP Constant qui a eu

l'amabilité d'accepter de diriger mon travail durant cette année.

J'ai beaucoup apprécié de travailler sous son encadrement

empreint de rigueur, de suivi régulier et d'une bienveillance

exceptionnelle. Je ne le remercierai jamais assez. J'aimerais qu'il sache que

j'ai énormément appris à ses côtés.

L'expression de ma profonde gratitude s'adresse

également aux enseignants de la Faculté de Sciences Economiques

et de Gestion de l'université de Yaoundé II-Soa et plus

particulièrement à l'endroit de Pr. KAMDEM Cyrille, Coordonnateur

de Master en Economie de l'environnement, de Développement rural et de

l'Agroalimentaire (EEDRA).

Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance envers toute ma

famille pour leur soutien moral, financier et intellectuel afin que ce travail

puisse être mené à bien jusqu'à son terme.

Mon sincère merci à tous les étudiants de

Master EEDRA (2018/2019) et à tous mes compatriotes de Yaoundé et

de Douala pour leur soutien moral.

J'adresse un merci spécial à mes amies NOUBA

Evodie et KENGNI Jolivette, qui ont été un appui inconditionnel

tout au long de cette année.

SIGLES ET ABREVIATIONS

ACDA : Agence Centrafricaine de

Développement Agricole

ANDE : Agence Nationale de

Développement de l'Elevage

BAD : Banque Africaine de

Développement

BEAC : Banque des Etats de l'Afrique

Centrale

CEMAC : Communauté Economique et

Monétaire de l'Afrique Centrale

DRSP2 : Document Stratégique

pour Réduction de la Pauvreté de la seconde

génération

DSDI : Direction des Statistiques de la

Documentation et de l'Informatique

FAO : Food and Agriculture

Organization

FED : Fonds Européen de

Développement

FIDE : Fonds Interprofessionnel

du Développement de l'Elevage

FIDA : Fonds International de

Développement Agricole

FENU : Fonds d'équipement

des Nations Unies

FMI : Fonds Monétaire

international

FNEC : Fédération

Nationale des Eleveurs Centrafricains

ICRA : L'Institut Centrafricain de la

Recherche Agronomique

ICASSES : Institut Centrafricain de la

Statistique et des Etudes Economiques et Sociales

IFPRI : International Food Policy Research

Institute

IPC : Integrated Phase Classification

OCDE : Organisation de Coopération et

de Développement Economique

ODD : Objectifs de Développement

Durable

OMD : Objectif du Millénaire pour le

Développement

OMS : Organisation Mondiale de la

Santé

PAIA : Projet d'Appui aux Institutions

Agricoles

PAM : Programme Alimentaire Mondial

PED : Pays en Développement

PDEO : Projet de

Développement de l'Elevage à l'Ouest

PDEOBK : Projet de Développement

de l'Elevage dans la Ouaka et la Basse-Kotto

PED : Pays En Développement

PNDE : Projet National de

Développement de l'Elevage

PNUD : Programme des Nations unies pour le

développement

PED : Pays En Développement

PIB : Produit Intérieur

Brut

PIBA : Produit Intérieur Brut

Agricole

PNIASAN : Programme National

d'Investissement Agricole de Sécurité Alimentaire et

Nutritionnel

RCA : République

centrafricaine

UNICEF : Fonds des Nations unies pour

l'enfance

USAID : Agence des Nations unies pour

le développement international

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Indicateurs par

dimension de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

23

Tableau 2 : Indicateurs de

l'ISAM

26

Tableau 3 : Indicateurs

bio-marqueurs de micronutriments

30

Tableau 4 : Productions

vivrières de la RCA de 2012 à 2015 en tonnes

34

Tableau 5 : Importations

alimentaires de la RCA de 2012 à 2015 en millions de FCFA

35

Tableau 6: Régimes

alimentaires des différents groupes de consommation en RCA

39

Tableau 7 : Résultats

de l'enquête sur la malnutrition à Bangui et dans

l'Ombella-Mpoko

43

Tableau 8: Allocations

budgétaires des départements ministériels en lien avec la

SAN

50

Tableau 9: Définition

des variables du modèle

64

Tableau 10:

Explications des variables dummy

66

Tableau 11: Les variables

dummy de l'instabilite politique en RCA

67

Tableau 12:

Statistiques descriptives des variables

76

Tableau 13: Matrice des

corrélations linéaires des variables

77

Tableau 14: Estimation

par le modèle logit

78

Tableau 15: Calcule des

effets marginaux

79

LISTE DES FIGURES

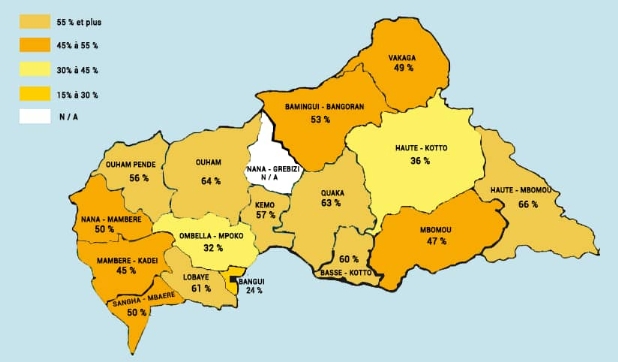

Figure 1 : Situation de

la sécurité alimentaire par préfecture

37

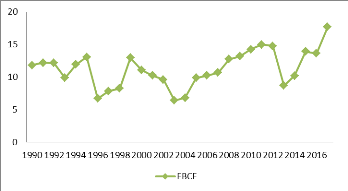

Figure 2 : Evolution de

l'investissement public (FBCF) en RCA

72

Figure 3 : Evolution de

la production agricole en RCA

73

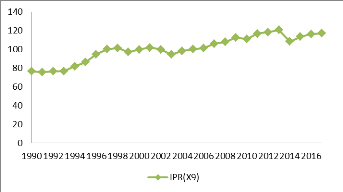

Figure 4 : Evolution de

l'importation des produits alimentaires en RCA

74

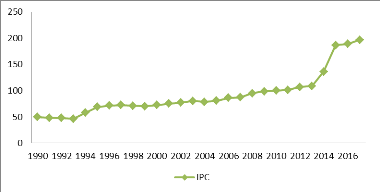

Figure 5 : Evolution de

l'indice des prix à la consommation

74

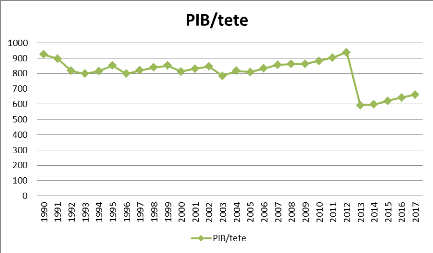

Figure 6 : Evolution de

PIB par tête en RCA

75

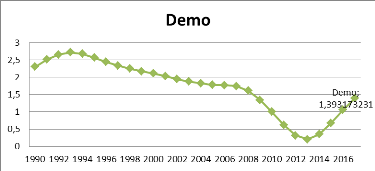

Figure 7: Croissance de

la population Centrafricaine

75

RESUME

L'objectif général de ce travail est

d'identifier les déterminants de la sécurité alimentaire

en République Centrafricaine. De manière spécifique, il

s'agit d'une part, d'identifier les déterminants économiques de

la sécurité alimentaire et d'autre part, d'identifier les

déterminants non économiques de la sécurité

alimentaire. L'analyse utilise les données secondaires. Un modèle

économétrique qui est le modèle logit est utilisé

pour identifier les déterminants la sécurité alimentaire.

Nos résultats montrent que l'investissement public est le

déterminant économique majeur de la sécurité

alimentaire et la stabilité politique est le déterminant non

économique majeur de la sécurité alimentaire en RCA. A cet

égard, une augmentation de l'investissement public de 10% entraine une

amélioration de la sécurité alimentaire d'un point et une

amélioration de la stabilité politique conduit à une

réduction de l'insécurité alimentaire en RCA. Tandis que

l'indice des prix à la consommation a un impact négatif sur la

sécurité alimentaire en RCA. En termes de l'implication de la

politique économique, les décideurs politiques doivent augmenter

la part de formation brute du capital fixe (FBCF) dans la richesse crée

enfin de renforcer le capital public pour garantir la sécurité

alimentaire et des actions économiques qui ont une

externalité positive sur la stabilité politique doivent

être menées pour permettre la réduction de

l'insécurité alimentaire dans le pays.

Mots clés : Déterminants,

sécurité alimentaire, modèle logit, RCA

ABSTRACT

The overall objective of this work is to identify the

determinants of food security in the Central African Republic. Specifically,

this involves identifying the economic determinants of food security and

identifying non-economic determinants of food. The analysis uses the secondary

data. An econometric model that is the logit is used to identify the

determinants of food security. Our results show that public investment is the

major economic determinant of food security and political stability is the

major non-economic determinant of food security in CAR. In this regard, an

increase in public investment of 10% leads to an improvement in food security

of one point and an improvement in political stability leads to reduction of

food insecurity in CAR. While the consumer price index has a negative impact on

food security in CAR. In terms of the involvement of economic policy,

policymakers must increase the share of gross fixed capital formation (GFCF) in

the wealth finally created to strengthen public capital and guarantee food

security and economic actions that have externalities on political stability

must be conducted to help reduce food insecurity in the country.

Keywords: Determinants, food security, logit

model, CAR

INTRODUCTION GENERALE

1.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le concept de sécurité alimentaire est apparu

pour la première fois lors de la conférence mondiale sur

l'alimentation de 1974,1(*)

la définition retenue à cette occasion, est que la

sécurité alimentaire consiste à « disposer à

chaque instant d'un : Niveau adéquat de produits de

base pour satisfaire la progression de la consommation et atténuer les

fluctuations de la production et des prix » (Maxwell, 1995, cité

par Kako, 2000). A cette conception de la

sécurité alimentaire essentiellement basée sur l'offre

alimentaire, a succédé à la suite des travaux d'Amartya

Sen sur les famines, une approche plus globale basée sur la notion de

droit d'accès à l'alimentation (entitlements approach). 2(*)La nouvelle approche accorde une

place primordiale à l'accessibilité alimentaire. L'idée

étant que même dans le cas où l'offre alimentaire est

suffisante, certains ménages peuvent avoir un accès limité

à la nourriture du fait de conditions d'échange

défavorables ou d'une insuffisance de moyens.

Depuis lors, la définition de la sécurité

alimentaire généralement utilisée est plus large. En

effet, dans sa définition reformulée, la sécurité

alimentaire est la possibilité pour chaque individu d'accéder en

tout temps à une alimentation salubre et nourrissante, lui permettant

d'avoir une vie saine et active. Pour Hoskins (1990), la sécurité

alimentaire est définie comme la possibilité physique et

économique d'accéder pour tous et en tout temps aux produits

alimentaires. Cette seconde définition est adoptée lors des

travaux du sommet mondial sur l'alimentation en 1996. Ainsi, dans sa

définition vulgarisée, « la sécurité

alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout

moment, un accès physique et économique à une nourriture

suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins

énergétiques et leurs préférences alimentaires pour

mener une vie saine et active » (FAO, 1996)3(*). Quatre dimensions sont définies dans la

sécurité alimentaire : La sécurité alimentaire

comporte quatre dimensions: La disponibilité de la nourriture en

quantité suffisante; La stabilité de l'approvisionnement ;

L'accessibilité physique et économique des denrées et la

qualité nutritionnelle.

L'amélioration de la sécurité alimentaire

fait l'objet d'un consensus unanime, des grandes agences internationales la

mettent au coeur de leurs préoccupations, tandis que les initiatives

régionales de lutte contre la faim gagnent du terrain : en juillet 2014,

lors du sommet de l'Union africaine à Malabo (Guinée

équatoriale), les chefs d'États africains se sont engagés

à mettre un terme à la faim sur le continent d'ici à 2025

et en 2013, lors du premier sommet de la Communauté des États

latino-américains et caribéens, les chefs d'État et de

gouvernement ont approuvé l'objectif Faim zéro 2025 et

réaffirmé l'engagement de la région en faveur de

l'initiative Amérique latine et Caraïbes libérées de

la faim en 2025 lancée en 2005 (Zidouemba et Gérard. 2015).

Au cours des 20 dernières années, le nombre de

crises alimentaires a augmenté d'une moyenne de 15 par an dans les

années 1981 à plus de 30 par an à partir de l'an 2000. Les

crises alimentaires les plus graves provoquées par l'intervention

humaine qui persistent pendant plusieurs années sont

considérées comme des crises prolongées. La plupart des

crises prolongées touchent l'Afrique, où le nombre moyen de crise

a triplé au cours des 20 dernières années. Ces crises sont

essentiellement favorisées par les conflits armés, souvent

accompagnés de sécheresses, d'inondations et des effets de la

pandémie du sida. L'incidence de ce facteur sur la production

alimentaire et la sécurité alimentaire a été

catastrophique pour des millions de personnes qui sont obligées de

quitter leurs foyers, ont l'impossibilité de travailler leurs terres,

coupés des marchés où ils peuvent écouler leurs

produits ainsi que des approvisionnements commerciaux de semences, d'engrais et

du crédit (FAO, 2006).

La RCA dont le développement repose sur le secteur

agricole ne fait pas exception à la situation d'insécurité

alimentaire qui touche le continent africain.

Cependant, on pense que les conditions climatiques

défavorables et les conflits, qui se produisent souvent en même

temps, sont des facteurs clés qui expliquent l'augmentation

récente de l'insécurité alimentaire dans le pays. Un

environnement économique mondial difficile, reflété dans

la baisse des prix des produits extractifs et non extractifs et une faible

croissance, a également contribué à l'augmentation de

l'insécurité alimentaire dans de le pays, la majorité des

personnes en insécurité alimentaire en 2016 vit dans des zones

touchées par des conflits. Le taux de l'insécurité

alimentaire est environ deux fois plus élevé dans les zones

touchées par des conflits en situation de crise prolongée que

dans les zones qui ne sont pas touchées par des conflits, et

généralement, les résultats en matière de nutrition

sont plus graves dans ces zones (FAO, 2017).

Plusieurs travaux, s'interrogeant sur les raisons de la

persistance de l'insécurité alimentaire mettent en avant le

rôle de la pauvreté (Sen, 1981). La croissance durable de

l'agriculture apparaît alors comme une condition essentielle,

étant donné la part de la population dans ce secteur et

l'importance de la pauvreté rurale (World Bank, 2008).

Dans les mécanismes décrits, la faiblesse de

l'investissement est la variable clé et l'investissement en zone rurale

est désigné comme élément essentiel dans la lutte

contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire (World

Bank, 2008 ; Barett et al., 2010 ; De Janvry, 2010 ; De Janvry et Sadoulet,

2010). Comme les ménages se trouvent pris dans un cercle vicieux, il est

nécessaire de trouver des leviers capables de rompre ces

enchaînements (Poulton et al., 2006). On attend de la croissance des

investissements des impacts positifs sur la sécurité alimentaire

non seulement en zone rurale mais aussi en zone urbaine, la baisse des prix

consécutive à la croissance de la production permettant de

satisfaire à la fois les ruraux et les urbains (Timmer, 2000 ; FAO,

2012). Afin de générer cette croissance des investissements, de

nombreux auteurs mettent en avant la nécessité d'infrastructures

publiques, essentielles pour créer un environnement plus favorable

(Barro et Sala-I-Martin, 1995 ; Aghion et Howitt, 1998). En effet, en l'absence

d'investissements publics en zone rurale (ou encore de leur faible

efficacité, voire leur détournement), l'offre de biens publics

(routes, entrepôts de stockage, irrigation, électricité,

accès à la santé et à l'éducation) est

insuffisante, accroissant considérablement les coûts et grevant

ainsi la rentabilité des activités économiques. La

faiblesse de la densité de la population qui rend la construction des

infrastructures plus coûteuse explique partiellement cette situation dans

de nombreux pays d'Afrique Sub-saharienne (Cour, 2001 ; Fafchamps et al.,

2005).

Selon le rapport de l'organisation mondiale l'alimentation et

de l'agriculture (FAO, 2016), 2 million des centrafricains étaient en

situation insécurité alimentaire, soit 48% de la population. La

RCA se classait parmi les pays qui ont une forte prévalence en

sous-alimentation, sur 18 pays en forte insécurité alimentaire,

la RCA se classait 13ème. L'un des symptômes de la

grande pauvreté des ménages est naturellement l'allocation de la

proportion importante voire très importante de leur budget dans l'achat

de nourriture. L'analyse de la dimension économique de

l'insécurité alimentaire sur la base de l'indice part de la

dépense alimentaire au sein des ménages, indique qu'à

l'échelle nationale, 31% de la population centrafricaine ont des

dépenses alimentaires représentant plus de 75% de leurs

dépenses totales, cette situation de l'insécurité

alimentaire est très sérieuse et mérite bien l'attention

sérieuse étant donné que le pays est en train de se battre

pour relancer son activité économique.

Dans cette même logique, on note que pour 75% des

ménages, la dépense alimentaire atteindrait plus de 50% de leurs

dépenses totales. Cette situation explique que la préoccupation

première des ménages demeure l'accès à

l'alimentation et cela au détriment des autres dépenses en lien

avec (i) l'investissement agricole, (ii) la santé et (iii)

l'éducation.

Située au coeur de l'Afrique, la République

Centrafricaine (RCA) a une superficie de 623.000 Km². Elle est

limitée au Nord par le Tchad, au Sud par le Congo et la

République Démocratique du Congo (RDC), à l'Est par le

Soudan et à l'Ouest par le Cameroun. La RCA a une population

estimée à 4.479.444 habitants en 2010, soit une densité de

7,2 hab./Km² (RGPH 2003). Les plus fortes concentrations de populations

sont remarquées le long des axes routiers, notamment dans les

préfectures de l'Ouham, l'Ouham-Pendé, la Ouaka et la Basse-Kotto

et dans la périphérie de la capitale (Bangui). Le relief,

très peu accidenté, est dominé par une dorsale centrale

qui sépare les deux principaux réseaux hydrographiques du pays:

le bassin Tchadien au nord et le bassin Oubanguien au sud. Un pays

enclavé dont l'économie est essentiellement basée sur

l'agriculture, la RCA est encore classée parmi les Pays les moins

avancés malgré ses énormes potentialités qui

demeurent faiblement exploitées. En effet, sur près de 15 000 000

d'hectares de terres arables, seulement 700.000 ha sont mis en culture chaque

année soit environ 2% de ce potentiel.

En effet, l'économie centrafricaine repose encore

largement sur le secteur agricole (agriculture, pêche, chasse,

forêt). Ce secteur emploie environ 70% de la population active du pays et

contribue pour 55% au produit intérieur brut (PIB) en 2008, contre 13,1%

pour le secteur secondaire et 31,9% pour le secteur tertiaire (Banque des

États de l'Afrique centrale, BEAC, 2008). La contribution des

différents sous-secteurs (agriculture, élevage, chasse et

pêche, et forêts) au PIB agricole (PIB-Agri) est très

inégale : en 2008, la part des cultures vivrières dans le

PIB-Agri était de 51,40% alors que celle des cultures de rente (coton,

café, tabac) n'était que de 1,23%. Les sous-secteurs de

l'élevage (bovins, caprins, ovins), de la chasse et pêche et des

forêts représentaient respectivement 22,83%, 9,60% et 14,94% du

PIB-Agri. Les principales productions de rente se sont

généralement repliées. Globalement, les activités

rurales, malgré les conditions agro écologiques favorables dont

elles bénéficient, présentent des performances très

faibles. Pendant trois décennies, les sous-secteurs agriculture et

élevage, qui occupent près de 75% de la population active du pays

et représentent près de 50% du PIB, ont connu une croissance

annuelle moyenne faible de l'ordre de 2%, inférieure de fait au taux de

croissance de la population estimé à 2,5% lors du recensement de

la population de 2003 (BEAC, 2009).

Outre la faiblesse structurelle du secteur agricole, de

nouveaux facteurs contribuent aujourd'hui à accroître la

vulnérabilité des populations. Notamment, ces dernières

années la crise économique mondiale, la volatilité des

cours des denrées alimentaires et les conflits armés sont venues

exacerber les difficultés économiques du pays. Or, selon les

résultats de l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de

la Sécurité Alimentaire en RCA (AGVSA), 64 % des ménages

ont recours au marché comme principale source d'approvisionnement des

produits alimentaires. Même parmi les ménages ayant pour

activité principale l'agriculture, 48 % d'entre eux ont recours au

marché comme principale source d'approvisionnement des produits

alimentaires, ce qui explique la faiblesse de production agricole. La

capacité de l'agriculture a assuré la sécurité

alimentaire est alors remise en cause.

L'investissement dans des biens publics à des effets

très positifs sur la croissance agricole, la réduction de la

pauvreté et lutte contre la faim, la fourniture de biens publics est une

part essentielle de l'environnement porteur à mettre en place pour

encourager les investissements agricoles. Les données recueillies dans

de nombreux pays, au cours de cinq décennies, montrent que les

investissements publics consacrés à la R&D agricole, à

l'éducation et aux infrastructures rurales sont plus rentables que

d'autres dépenses comme la subvention des intrants. L'investissement

dans des biens publics utiles à l'agriculture a des incidences

très positives sur la productivité agricole et la

réduction de la pauvreté, ce qui montre que ces deux objectifs

sont souvent compatibles, et non pas antagonistes. En outre, en milieu rural,

les investissements dans les biens publics seront probablement

complémentaires, par nature; ainsi, les investissements dans

l'éducation et les infrastructures rurales ont tendance à

améliorer les investissements agricoles et figurent souvent parmi les

principaux facteurs de croissance agricole et, en général, de

croissance économique en milieu rural. Les effets relatifs d'autres

types d'investissement varient d'un pays à l'autre, d'où la

nécessité de définir localement les priorités en

matière d'investissement mais il faut bien admettre qu'en milieu rural,

les investissements dans des biens publics produisent des résultats qui

se renforcent mutuellement (FAO, 2012).

2.

PROBLEMATIQUE

Les crises alimentaires mondiales au cours des deux

dernières décennies et les différentes émeutes de

faim qui se sont suivies dans de nombreux Pays en Développement ont

remis en cause la capacité du système de production alimentaire

actuel à nourrir une population en pleine croissance. En effet, la

croissance démographique mondiale cumulée aux effets des

changements climatiques sur l'agriculture font peser sur l'humanité le

risque d'un piège malthusien qui ne peut être évité

que par un système productif plus performant et durable. De plus,

l'environnement économique, juridique, institutionnel et

réglementaire justifie la forte aversion à entreprendre des

activités agricoles (FAO, 2009).

Malgré les différents investissements dans le

secteur agricole en RCA, l'agriculture est dominée par de petites

exploitations agricoles familiales pratiquant la culture manuelle sur des

surfaces très restreintes (0,5 à 0,75 Ha par actif). La

fertilité du système agraire est assurée par

l'abatis-brulis. La productivité agricole est très faible et les

cultures sont principalement autoconsommées (FIDA, 2017). Les efforts

d'investissement dans l'agriculture se résument aux engagements des

partenaires du développement de la RCA pour le financement des

activités des différents programmes. Dans les années 80 le

secteur agricole a bénéficié aux financements des

partenaires suivants : le fond européen de développement

(FED) ; le fond arabe pour le développement (FAD) ; la banque

africaine de développement (BAD), le fond international pour le

développement agricole (FIDA), ses partenaires qui financent les

différents programmes de développement agricole sont

obligé en 1998 de quitter pour manque de mesure de pérennisation

des actions menées pendant la période de post-financement. En

janvier 2005, les partenaires reviennent avec le financement dans des nouveaux

programmes, il s'agit de :

- Financement de programme d'appui à la mise en place

des Pôles régionaux de développement, sous le

9emFED réalisé par l'Union Européenne, en

février 2010 ce même partenaire prolonge son intervention sous le

10em FED en déboursant 7 millions de d'euro pour le Projet de

micro-réalisation (PMR2) et 8 millions d'euro pour la relance de

l'économie rurale et l'intégration des activités.

- Financement de la BAD du projet de développement

communautaire et d'appui aux groupes vulnérables d'un montant de 6,24

milliards de FCFA ; de projet d'appui à la réhabilitation

d'infrastructures rurales d'un montant de 3 milliards de FCFA (2 marchés

à bétail, 2 abattoirs, 2 marchés communaux, 1

marché rural, 60 km de pistes, équipement de 6 laboratoires

d'analyse et de contrôle des produits, réhabilitation et

équipement de 2 centres de formation professionnelle) et financement du

projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement de trois chefs-lieux

de préfecture (Bambari ; Sibut ; Bangui), d'un montant de 7,82 milliards

de FCFA.

- Financement de la Banque Mondiale pour instruire un projet

d'appui au secteur agricole, spécifiquement d'appui aux infrastructures

rurales pour un montant de 24 millions USD qui a été mise en

oeuvre novembre 2011.

- Financement de 9 millions de $US par le FIDA pour le

développement des productions agricoles, l'appui à l'accès

aux marchés, l'amélioration du cadre de vie, le renforcement des

capacités des producteurs et des services techniques d'appui et en fin

la coordination, le suivi-évaluation et la gestion.

Suite à ses différents financements, la

production agricole à subit une hausse entre 1980 à 1998, la

croissance de la production était de 15%, après le retrait des

bailleurs en 1998, production agricole a subi une décroissance de -1,8%

et de -0,5% en 2002, une faible augmentation de la production agricole de 1,0%

en 2005 pour atteindre 4,9% en 2009 et 3,7% en 2012 (BEAC, 2010 ; WDI,

2018). Malgré une bonne performance de l'agriculture, Les

approvisionnements alimentaires du pays sont relativement dépendants des

importations, l'importation annuelle des produits alimentaires est

stimmée à hauteur de 70 000 000 000 (KAMAYEN,

2017). En dépit de tout ça l'insécurité alimentaire

règne toujours dans le pays, la problématique d'accès

à l'alimentation et de la disponibilité de la nourriture des

ménages est toujours dans les débats en RCA, 29% de la population

est en insécurité alimentaire aigue selon l'analyse IPC d'Aout

20194(*).

3.

QUESTION DE RECHERCHE

De ce problème découle une question de recherche

à savoir: Quels sont les déterminants de la

sécurité alimentaire en RCA? De cette interrogation principale

de recherche découle deux questions spécifiques.

· Quels sont les déterminants

économiques de la sécurité alimentaire en RCA?

· Quelle sont les déterminants non

économiques de la sécurité alimentaire en RCA ?

4.

OBJECTIF DE RECHERCHE

Cette étude a pour objectif principale d'identifier les

déterminants de la sécurité alimentaire en RCA. De

manière spécifique il s'agira:

· D'identifier les déterminants

économiques de la sécurité alimentaire en RCA.

· D'identifier les déterminants non

économiques de la sécurité alimentaire en RCA.

5.

HYPOTHESE DE RECHERCHE

Pour atteindre ses objectifs nous formulons des

hypothèses suivantes :

: L'investissement public est le déterminant économique

majeur de la sécurité alimentaire en RCA.

: L'investissement public est le déterminant économique

majeur de la sécurité alimentaire en RCA.

: La stabilité politique est le déterminant non

économique majeur de la sécurité alimentaire en

RCA.

: La stabilité politique est le déterminant non

économique majeur de la sécurité alimentaire en

RCA.

6.

METHODOLOGIE

L'objectif de notre travail est d'identifier les

déterminants de la sécurité alimentaire. Pour atteindre

cet objectif et vérifier nos hypothèses, nous allons

procéder aux méthodes économétriques. Pour

analyser la relation entre les déterminants identifier et la

sécurité alimentaire, nous allons utiliser le model logit.

Tout au long de ce travail, nous utiliserons logit comme

méthode d'estimation, les données concernant nos variables

proviendront de la base de données de la Banque Mondiale et FAO couvrant

la période de 1990 à 2017 et seront traitées à base

de logiciel STATA 14.

7.

INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES ET PRATIQUE DE L'ETUDE

7.1

INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES

Même si beaucoup de travaux ont mis l'accent sur la

globalisation des échanges comme le facteur principale susceptible

d'améliorer la sécurité alimentaire pour un pays moins

avancé comme la RCA, la stabilité politique et l'investissement

public occupent une place prépondérante parmi les facteurs

améliorant la sécurité alimentaire.

Il est nécessaire de faire une analyse empirique des

déterminants de la sécurité alimentaire pour une mise en

place d'un plan cohérent de réformes économiques. Etant

donné qu'aucune étude empirique n'a été fait sur

les déterminants de la sécurité alimentaire en RCA, cette

étude va contribuer au débat académique sur la

modélisation de ce phénomène dans le pays, et va permettre

de mettre en évidence des données réelles, quantitative

vérifiable pouvant servir a d'autre recherche ultérieures.

7.2

INTÉRÊTS PRATIQUES

La sécurité alimentaire est devenue aujourd'hui

l'une des questions essentielles en matière de développement

durable, elle est un phénomène qui occupe une place importante

dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.

L'agriculture centrafricaine est resté depuis ce temps

une agriculture de subsistance, malgré la part de l'investissement dans

ce secteur, elle n'est pas toujours capable d'assurer la sécurité

alimentaire dans le pays, la faiblesse de capital public est la cause de

beaucoup de phénomène qui joue sur l'économie

centrafricaine. En outre l'instabilité politique qui règne dans

le pays depuis l'indépendance à un impact sur la

sécurité alimentaire des ménages.

Il est donc nécessaire d'analyser cette situation d'une

manière concrète, ce qui nous aiderait à mettre en

évidence son degré d'importance, d'urgence et les interrelations

pour une meilleure élaboration des politique publiques ainsi que la mise

en oeuvre, et le succès des objectifs de développement durable

définis par les Nations Unis.

8.

Organisation du travail:

Dans cette étude notre objectif est d'identifier les

déterminants de la sécurité alimentaire en RCA, pour bien

mené notre étude, nous allons organiser notre travail en deux

parties : la première partie va être consacrée au

cadre d'analyse des déterminants de la sécurité

alimentaire en RCA et dans seconde partie nous allons essayer

d'identifier les déterminants de la sécurité

alimentaire.

PREMIERE PARTIE :

CADRE D'ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE EN

RCA

INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE

La sécurité alimentaire est devenue une

préoccupation majeure des pays en développement, sa

corrélation avec la pauvreté lui donne une place importante dans

la stratégie de lutte contre la pauvreté, beaucoup de

décideurs politiques ainsi que les organisations internationales

aujourd'hui mettent en avant la sécurité alimentaire dans leur

politique de lutte contre la pauvreté, on peut voir que bon nombre de

personne vivant sous le seuil de l'insécurité alimentaire se

trouve dans les pays pauvres. Dans cette partie, il sera question de faire une

analyse conceptuelle de la sécurité alimentaire (la

généralité de la sécurité alimentaire) dans

le chapitre 1, dans le chapitre 2 il sera question de faire une analyse de la

sécurité alimentaire en RCA.

CHAPITRE

1: GENERALITE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE

INTRODUCTION

A la fin des années 60, l'instabilité de la

situation alimentaire est telle que les pays en développement n'ont pas

de disponibilité alimentaire suffisante en moyenne pour chaque

habitant. Dans les années 70, la situation n'a guère

changé, bien au contraire, elle s'est dégradée donnant

lieu 35% de la population mondiale, soit 90 millions d'individus, en

sous-alimentation. Suite à la persistance de la pauvreté, de la

malnutrition mais surtout des problèmes sévères

liés à l'autosuffisance alimentaire, c'est ce qui d'ailleurs a

poussé les Nations Unies a convoqué en 1974 le premier sommet

mondial sur la question de l'alimentation et qui a permis l'adoption de la

proclamation solennelle selon laquelle : « chaque homme, femme

et enfant a le droit inaliénable d'être libéré de la

faim et de la malnutrition afin de développer pleinement ses

facultés physiques et mentales. Depuis lors le nombre de

conférence sur la sécurité alimentaire ne cesse

d'augmenter, ce pendant la part de la population mondiale vivant sous le seuil

de la pauvreté et l'insécurité alimentaire s'est accru.

Ce chapitre se propose de faire la généralité sur la

sécurité alimentaire. Dans la première section, nous

allons nous appesantir sur l'évolution des indicateurs de la

sécurité alimentaire et dans seconde section nous allons

parcourir les différents indicateurs et indices mesuré la

sécurité alimentaire

I. EVOLUTION DES INDICATEURS DE LA

SECURITE ALIMENTAIRE

Mesurer la sécurité alimentaire est une

tâche difficile en raison de la complexité du concept (Barrett,

2002). Néanmoins, les décideurs politiques ont besoin de savoir

combien de personnes sont à risque, qui ils sont, et la meilleure

façon de les atteindre. En conséquence, des investissements

importants ont été réalisés dans

l'élaboration d'indicateurs utiles et la collecte de données pour

servir cet objectif. Même si les indicateurs disponibles sont loin

d'être parfaits, ils se révèlent utiles sur le plan

opérationnel.

Les indicateurs de sécurité alimentaire et

nutritionnelle, ont évolué avec le concept de la

sécurité alimentaire. L'analyse de l'évolution du concept

de la sécurité alimentaire a permis de mettre en évidence

trois grandes périodes de la vision de la sécurité

alimentaire et de ses déterminants. Jusqu'au début des

années 1980, une première période assimilant la

sécurité alimentaire à la disponibilité

alimentaire, a entraîné le recours principalement aux

évaluations des récoltes, et aux prévisions des volumes de

production. Une seconde période que l'on peut qualifier de post-Sen

considère la sécurité alimentaire comme une fonction des

revenus, des prix, des filets de sécurité sociale et des droits

(entitlements). Elle a conduit à des indicateurs multidimensionnels de

plus en plus complexes utilisant des prix, des revenus et des données

anthropométriques. Enfin, aujourd'hui, la sécurité

alimentaire est considérée dans une perspective de

vulnérabilité ou de risque nutritionnel et incorpore de plus en

plus des indicateurs relatifs au comportement d'adaptation des individus.

Campbell (1991) distingue quatre aspects essentiels de

l'insécurité alimentaire à tous les niveaux d'analyse: (i)

la disponibilité quantitative, (ii) les aspects qualitatifs concernant

les types et la diversité des aliments, (iii) les dimensions

psychologiques liées à des sentiments de privation, de choix

restreint , ou l'anxiété liée à la qualité

ou la quantité de nourriture disponible, et (iv) l'acceptabilité

sociale des modes de consommation, en termes de fréquence et de la

composition des repas ainsi que des modalités d'acquisition de la

nourriture: autoconsommation ou achat, mendicité ou vol.

Une série d'indicateurs reflétant des

informations sur un ou plusieurs des quatre aspects existent, bien que la

plupart des données soient principalement recueillies sur l'aspect (i),

avec beaucoup moins d'attention sur les aspects (ii) à (iv). Les

indicateurs les plus couramment utilisés se fondent sur l'observation

directe de l'insuffisance alimentaire : la faim et la malnutrition qui sont des

conditions suffisantes de l'insécurité alimentaire. Il s'agit de

rechercher des symptômes physiologiques de la privation, le plus souvent

manifestes dans les mesures anthropométriques (taille/âge,

poids/taille, circonférence du bras, ou indice de masse corporelle),

comme dans les évaluations des répondants eux-mêmes sur

l'adéquation de leur régime alimentaire, ainsi que dans les

données sur les apports en nutriments. Il existe un large

éventail de méthodes de collecte de ces données-mesures

directes, échantillonnage aléatoire, non-aléatoire ou

stratifié-avec des variations considérables dans le coût,

la rapidité, l'intrusion et la fiabilité (Babu et

Pinstrup-Andersen, 1994; Strauss et Thomas, 1998).

Les données agrégées disponibles sont

généralement celles liées à la disponibilité

alimentaire au niveau national et sont donc relatives à la

première conceptualisation de la sécurité alimentaire,

à savoir la disponibilité. Les estimations des

disponibilités énergétiques par tête basées

sur les bilans alimentaires (food balance sheets) et des hypothèses sur

la répartition de la consommation énergétique alimentaire

au sein de la population, ne donnent cependant aucune information sur

l'accès des individus à la nourriture. Ces mesures peuvent

sous-estimer ou surestimer la prévalence de l'insécurité

alimentaire (Smith, 1998).

La disponibilité de plus en plus grande de

données d'enquête ménages comme les dépenses de

consommation et l'autoconsommation permet d'avoir par extrapolation des mesures

intéressantes des niveaux de consommation, mais la fiabilité de

ces estimations varie grandement en fonction de la

représentativité de l'échantillon enquêté et

des méthodes d'extrapolation. En outre, il existe presque toujours des

erreurs de mesures dans les niveaux de consommation soit en raison de

déclarations erronées sur les dépenses soit du fait de la

non prise en compte (ou des erreurs dans l'estimation) de l'autoconsommation

(Srinivasan, 1981; Bouis, 1994) ou de la consommation de membres

extérieurs au ménage. Les variations inter et intra individuelles

des besoins en macro et micronutriments - basés sur la

génétique, les niveaux d'activité, l'état de

santé, etc. - compliquent également la définition de

seuils appropriés d'apport et donc l'estimation de l'incidence de la

faim et de la dénutrition (Payne et Lipton, 1994; Higgins et Alderman,

1997).

De plus en plus d'économistes utilisent des

données anthropométriques qui ont l'avantage d'être moins

sujettes à des erreurs de mesure systématiques (Strauss et

Thomas, 1998). Mais la grande faiblesse des mesures anthropométriques

comme indicateurs de sécurité alimentaire est que la santé

est le produit de plusieurs facteurs (et pas nécessairement liée

à la consommation alimentaire). Ces mesures peuvent par

conséquent surestimer la prévalence de l'insécurité

alimentaire.

Barrett (2002) considère qu'il y existe plusieurs

raisons de penser que la plupart des indicateurs sous-estiment la

prévalence de l'insécurité alimentaire. Tout d'abord, en

dépit de la reconnaissance que les mesures de la consommation au niveau

du ménage sont une mauvaise approximation de la consommation au niveau

de l'individu, la plupart des enquêtes sur les dépenses de

consommation s'intéressent aux ménages et non directement aux

individus. Or il est maintenant reconnu que des individus peuvent être en

forte insécurité alimentaire dans des ménages en

sécurité alimentaire. Ensuite, parce qu'une

insécurité alimentaire n'entraîne pas nécessairement

une insuffisance alimentaire, la faim ou la malnutrition, elle est probablement

plus répandue que ses trois sous-produits. Les mesures de

l'insécurité alimentaire demeurent par conséquent

imprécises.

La collecte des données sur la disponibilité

(consommation alimentaire et dépenses, données

anthropométriques) est évidemment très coûteuse,

difficile à réaliser et à analyser. Les politiques et les

partenaires techniques et financiers ont besoin d'économiser des

ressources limitées et du temps pour d'autres projets. D'autres

expérimentations de mesures alternatives de sécurité

alimentaire moins coûteuses et conformes à l'évolution du

concept ont donc vu le jour. Ces mesures concernent : la pauvreté de

revenu et de capital (asset), le nombre d'aliments uniques consommés,

les prix alimentaires, les salaires, les ratios de dépendance et la

morbidité. Lorsqu'elles sont disponibles, ces données permettent

de représenter relativement bien l'état de la

sécurité alimentaire (Chung et al., 1997).

La troisième période de la vision de la

sécurité alimentaire introduit le risque et les comportements

d'adaptation dans la mesure de la sécurité alimentaire.

L'idée est que les individus ne vivent pas passivement

l'insécurité alimentaire mais emploient une séquence

graduée de réponses au risque et à l'adversité (de

Garine, 1972). Compte tenu des difficultés pratiques à estimer

des risques inobservables et subjectifs auxquels les individus sont

confrontés, leurs comportements observables peuvent

révéler beaucoup de choses sur leur bien- être et leur

sécurité alimentaire. L'étude des stratégies

d'adaptation a l'avantage supplémentaire de permettre de saisir les

dimensions psychologiques et sociales de l'acceptabilité de

l'insécurité alimentaire (aspects (iii) et (iv) ci-dessus). En

outre, non seulement les stratégies permettent de localiser les

individus en insécurité alimentaire, mais aussi elles

reflètent l'intensité de leur insécurité. Maxwell

(1996) montre qu'il est possible d'identifier un éventail de

stratégies, et d'établir des échelles de

sévérité et de fréquences pour développer un

indice cumulatif raisonnablement fiable de la sécurité

alimentaire. Les stratégies d'adaptation tout comme leur

intensité sont cependant très contextuelles. Par exemple, la

migration de détresse peut représenter une réponse plus

grave que la vente d'un animal ou la consommation des stocks de semences, mais

il est difficile, voire impossible, même dans une zone limitée, de

généraliser une hiérarchie de réponses ex ante

(Davies, 1996).

L'évolution des indicateurs de sécurité

alimentaire s'est traduite par le passage de mesures objectives et

quantitatives à des mesures subjectives ou qualitatives. Les

premières s'intéressent généralement à des

niveaux cibles de consommation en kilocalories par tête (Siamwalla et

Valdés, 1980; Reardon et Matlon, 1989) ou à des normes de

consommation en volumes (kilogrammes par tête et par an) de

différents produits par pays, basées sur les habitudes

alimentaires (CILSS, 2004). Les secondes quant à elles sont relatives

à l'appréciation que se font les individus eux-mêmes de

leurs problèmes alimentaires : possibilité de choix entre

différents régimes alimentaires, la sensation de la privation ou

l'acceptabilité sociale de la manière d'acquisition des aliments

(Radimer et al., 1992).

II. LES INDICATEURS ET LES INDICES DE LA SECURITE

ALIMENTAIRE

II.1 Les indicateurs usuels

de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN): l'état de

l'art

Un indicateur doit refléter une situation donnée

ou une réalité sous-jacente qui est difficile à quantifier

directement. Il donne généralement un ordre de grandeur sur une

échelle donnée. Plus le phénomène à mesurer

est complexe, plus il y a nécessité d'un ensemble d'indicateurs

pour le saisir. Cela signifie qu'un simple indicateur ne peut pas

résumer la complexité de la Sécurité Alimentaire et

Nutritionnelle (SAN). Par conséquent un ensemble d'indicateurs (qu'ils

soient compilés ou non dans un indice) doit être construit en vue

de capturer toutes les dimensions de la SAN. Lors de l'analyse de l'impact de

différents facteurs sur la SAN, l'évaluation de l'impact peut

alors être effectuée sur chaque indicateur unique ou sur l'indice

composite de la SAN. Le problème avec la construction d'indice composite

à partir des indicateurs de SAN est qu'elle nécessite la

pondération des différents indicateurs d'une manière ou

d'une autre. Une pondération simple (c'est-à-dire que les

indicateurs ont la même pondération) permet une

compréhension plus facile tandis qu'une pondération plus complexe

peut être justifiée théoriquement ou empiriquement mais

accroit la difficulté en termes d'interprétation de l'indice.

Enfin le choix de la pondération peut être un jugement de

valeur.

L'indicateur doit être également choisi de

manière à ce qu'il réponde à un ensemble de

propriétés souhaitables. Certaines de ces

propriétés sont basées sur la pertinence politique des

indicateurs (l'indicateur devant être crédible,

c'est-à-dire dans un cadre conceptuel et théorique solide,

rapidement disponible, communicable aux utilisateurs finaux), tandis que

d'autres sont basées sur des critères scientifiques

(c'est-à-dire, la robustesse aux variations des paramètres et aux

erreurs de mesure) (Wiesmann, 2004). Dans les aspects techniques de la collecte

des données pertinentes pour un indicateur, en particulier concernant le

coût de la collecte, Chambers (1992) propose les principes de

«l'ignorance optimale» - ne pas collecter plus de données que

nécessaire, et «l'imprécision appropriée» - ne

pas mesurer plus précisément que ce qui est nécessaire. En

outre, la notion de coût de la collecte par rapport aux coûts de

non collecte est discutée dans Haddad et al. (1994). Ce critère

relie les coûts directs de la collecte de données et de l'action

politique que l'information génère, aux avantages que

l'indicateur a en termes d'améliorations apportées par l'action

de la politique (par exemple les coûts de la collecte des données

sur les ménages pour identifier les ménages en

insécurité alimentaire, les coûts de répondre

à cette insécurité alimentaire, et les avantages sociaux

d'y avoir remédié).

Il y a une préoccupation croissante pour

l'amélioration des mesures de la SAN comme une réponse au besoin

urgent d'atteindre une sécurité alimentaire et nutritionnelle

durable au niveau mondial. Il est alors nécessaire d'identifier les

populations et les individus qui sont dans un état

d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Plusieurs indicateurs

existent au niveau mondial, national, familial et individuel. Chaque indicateur

reflète un aspect spécifique de la SAN et n'est ainsi pertinent

que pour certaines situations. Cette section documente la liste des indicateurs

qui ont été les plus utilisés dans la littérature

de diverses disciplines. Plusieurs indicateurs énumérés

ci-dessous sont des mesures bien connues approuvées par le Comité

de la Sécurité Alimentaire mondiale (CSA) et utilisées

pour le suivi des réalisations des OMD. Les indicateurs de

sécurité alimentaire présentés dans cette section

sont: L'indicateur FAO de la sous-alimentation (FAOSA); l'Indice de la Faim

dans le Monde (IFM); l'Indice de Sécurité Alimentaire Mondiale

(ISAM); L'indice de la Pauvreté et de la Faim (IPF); L'Indice

d'Engagement de Réduction de la Faim, (IERF); Les indicateurs

anthropométriques (IA); le Score de Diversité Alimentaire (SDA);

les Indicateurs Médicaux et de Bio-marqueurs (IMB).

II.1.1 Un ensemble d'indicateurs

pour couvrir les multiples dimensions de la SAN

L'édition 2013 du rapport SOFI met l'accent sur la

nécessité de considérer de multiples dimensions dans

l'analyse de l'insécurité alimentaire. On parle de

sécurité alimentaire et nutritionnelle « lorsque tous les

individus ont à tout moment accès physiquement, socialement et

économiquement à de la nourriture suffisante, saine et nutritive

leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs

préférences alimentaires pour mener une vie saine et active»

(Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale, 2009). Quatre

dimensions de la sécurité alimentaire se dégagent de cette

définition : la disponibilité des aliments, l'accès

économique et physique à la nourriture, l'utilisation de la

nourriture et la stabilité (vulnérabilité et chocs) dans

le temps. Chaque dimension est décrite par des indicateurs

spécifiques (Tableau 1)

II.1.1.1 La dimension «

disponibilité »

Cinq indicateurs sont utilisés pour saisir la dimension

disponibilité de la SAN. La valeur moyenne de la production alimentaire

par tête est calculée comme le rapport entre la valeur totale de

la production annuelle alimentaire en dollar international (estimation de la

FAO) et la population. Il s'agit d'une mesure transfrontalière

comparable de la taille économique du secteur de production alimentaire

du pays. La suffisance des apports énergétiques alimentaires

moyens mesure l'adéquation de l'apport alimentaire national en calories

et permet de comprendre si la malnutrition est principalement due au manque

d'approvisionnement alimentaire ou à une mauvaise distribution. Les

trois autres indicateurs, à savoir : la part de l'apport

énergétique alimentaire provenant des céréales, des

racines et des tubercules, l'apport protéique moyen et l'apport moyen en

protéine animale permettent de rendre compte de la diversité de

l'approvisionnement alimentaire.

II.1.1.2 La dimension

«accès »

La dimension accès se distingue en accès

physique et économique. L'accès physique est mesuré par

les infrastructures de transport à savoir le pourcentage des routes

bitumées par rapport à l'ensemble des routes, la densité

du réseau routier et ferroviaire. L'accès économique est

mesuré par six indicateurs :

· L'indice national du niveau de prix des produits

alimentaires : prix des denrées alimentaires dans le pays relativement

au prix du panier de consommation générique. Cet indicateur

permet de comparer le prix relatif des denrées alimentaires à

travers les pays et le temps.

§ La prévalence de la sous-alimentation :

proportion de la population estimée à risque par rapport à

l'insuffisance de calorie ; ceci est l'un des indicateurs officiels des OMD

pour surveiller l'objectif lié à la «faim».

§ Le nombre de personnes sous-alimentées

(millions) : c'est l'indicateur phare du sommet mondial de l'alimentation de la

FAO en 1996.

§ La part des dépenses alimentaires du pauvre :

ratio de la dépense alimentaire sur les dépenses totales

liées à la consommation de la classe ayant le plus faible revenu

du pays.

§ La gravité du déficit alimentaire :

consommation alimentaire moyenne des sous-alimentés multipliée

par le nombre de personnes sous-alimentées et divisée par la

population totale. Elle indique le besoin en calories nécessaire pour

changer la condition du sous-alimenté, toute chose étant

égale par ailleurs.

§ La prévalence de l'insuffisance alimentaire :

proportion de la population qui risque de ne pas couvrir les besoins

alimentaires associés à une activité physique normale. Il

s'agit notamment de ceux qui, bien qu'ils ne soient pas

considérés comme sous-alimentés chroniques, ont de fortes

chances d'être conditionnés, dans leur activité

économique, par un accès limité à la nourriture.

II.1.1.3 La dimension

«stabilité »

Cette dimension regroupe à la fois des indicateurs de

chocs et des indicateurs de vulnérabilité.

Indicateurs de chocs:

§ L'instabilité des prix des denrées

alimentaires au niveau national : variabilité de l'Indice du prix

intérieur des produits alimentaires dans les pays et le temps.

§ La variabilité de la production alimentaire par

habitant : variabilité de la valeur nette de la production

alimentaire.

§ La variabilité des disponibilités

alimentaires par habitant (Kcal/personne/jour)

§ La stabilité politique/absence de

violence/terrorisme : la stabilité politique et l'absence de violence

permettent de mesurer les perceptions de la probabilité que le

gouvernement soit déstabilisé ou renversé par des moyens

non constitutionnels ou violents, y compris par la violence et le terrorisme

politique.

Indicateurs de vulnérabilité :

· La valeur des importations alimentaires dans les

exportations totales de marchandises : pourcentage des importations

alimentaires par rapport aux exportations totales de marchandises. Ceci est un

indicateur de l'exposition du pays à l'évolution des conditions

du commerce international.

§ Le pourcentage des terres arables

équipées pour l'irrigation : proportion de terres

irriguées par rapport à la superficie totale. Ceci est une

approximation pour mesurer l'impact potentiel de la sécheresse dans un

pays.

§ Le ratio de dépendance de l'importation de

céréales : approximation pour mesurer l'autosuffisance en

céréale d'un pays et l'impact potentiel des chocs sur le commerce

international

II.1.1.4 La dimension «

utilisation »

Cette dimension, saisie par 10 indicateurs concerne la

façon dont l'organisme optimise les différents nutriments

contenus dans les aliments. De bonnes pratiques de soins et d'alimentation, de

préparation des aliments, de diversité du régime

alimentaire, et de distribution des aliments à l'intérieur du

ménage ont pour résultat un apport adéquat

d'énergie et de nutriments. Ceci s'ajoute à une bonne utilisation

biologique des aliments consommés, et détermine l'état

nutritionnel des individus (FAO, 1996b).

Tableau 1 : Indicateurs par dimension de la

sécurité alimentaire et nutritionnelle

|

Disponibilité

|

Accessibilité

|

stabilité

|

Utilisation

|

|

Valeur moyenne de la production

alimentaire ($I par personne)

(moyenne

sur 3 ans)

|

Pourcentage des routes bitumées sur

l'ensemble du

réseau routier (%)

|

Variabilité de la production alimentaire

par habitant

($I par personne constant

2004-06)

|

Accès à des sources d'eau améliorées

(%)

|

|

Suffisance des apports énergétiques

alimentaires

moyens (%) (moyenne sur 3ans)

|

Prévalence de la sous-alimentation (%)

(moyenne sur 3

ans)

|

Taux de dépendance à l'égard des

importations céréalières (%) (moyenne sur 3 ans)

|

Accès à des services

d'assainissement

améliorés (%)

|

|

Part des céréales, des racines et des

tubercules

dans les apports énergétiques

alimentaires (%) (moyenne sur 3

ans)

|

Part des dépenses alimentaires chez les

populations

pauvres (%)

|

Pourcentage des terres arables aménagées pour

l'irrigation (%) (moyenne sur 3 ans)

|

Pourcentage des enfants de moins de 5 ans émaciés

(%)

|

|

Disponibilités protéiques

moyennes

(g/personne/jour) (moyenne sur 3 ans)

|

Prévalence de l'insuffisance alimentaire

(%) (moyenne

sur 3 ans)

|

Valeur des importations alimentaires par

rapport aux

exportations totales de

marchandises (%) (moyenne sur 3 ans)

|

Pourcentage des enfants de moins de 5 ans présentant un

retard de croissance (%)

|

|

Disponibilités protéines moyennes

d'origine

animale (g/personne/jour)

(moyenne sur 3 ans)

|

Indice national des prix des aliments

(indice)

|

Stabilité politique et absence de

violence/terrorisme

(indice)

|

Pourcentage des enfants de moins de 5 ans présentant une

insuffisance pondérale (%)

|

|

Ampleur du déficit alimentaire (Kcal/personne/jour)

(moyenne sur 3 ans)

|

Instabilité des prix des denrées

alimentaires au

niveau national (indice)

|

Pourcentage des adultes présentant une

insuffisance

pondérale (%)

|

|

|

Nombre de personnes sous-alimentées

(millions) (moyenne

sur 3 ans)

|

Variabilité des disponibilités alimentaires

par

habitant (Kcal/personne/jour)

|

Prévalence de l'anémie chez les enfants de

moins

de 5 ans (%)

|

|

|

Densité du réseau routier (pour 100

km

carrés de surface totale du pays)

|

Variabilité des disponibilités alimentaires par

habitant (Kcal/personne/jour)

|

Prévalence de l'anémie chez les femmes

enceintes

(%)

|

|

|

Densité du réseau ferroviaire (pour 100

km

carrés de surface totale du pays)

|

Prévalence de carence en vitamine A dans la population

(%)

|

|

|

|

Prévalence de la carence en iode (%)

|

|

|

|

Sources : FAOSTAT

II.2 L'indicateur de FAO de

la sous-alimentation (FAOSA)

La FAO fournit un indicateur de la sous-alimentation pour la

plupart des pays et considère l'approvisionnement en énergie

alimentaire comme une approximation de la consommation d'énergie

alimentaire. Cet indicateur comprend trois paramètres à savoir la

quantité moyenne de calorie disponible pour la consommation humaine,

l'inégalité dans l'accès à ces calories parmi la

population et la quantité d'énergie minimale requise (De Haen et

al., 2011). La FAOSA cherche à estimer la proportion de la population

qui est à risque d'une consommation insuffisante de calories. Cette

mesure est jugée non satisfaisante à plusieurs égards

(Svedberg, 2000). Tout d'abord, la disponibilité en calories est un

mauvais prédicteur des résultats nutritionnels. À la

lumière de la flambée des prix des denrées alimentaires en

2008 et 2011, il y a eu une nécessité croissante d'aller

au-delà des calories et d'analyser le degré de diversité

alimentaire (Babatunde et Qaim, 2010). Deuxièmement, l'agrégation

des besoins alimentaires minimaux, spécifiques à l'âge et

au sexe, est fortement critiquée car pouvant conduire à une

sous-estimation importante de la dénutrition (Dasgupta, 1995; Svedberg,

2002).

Troisièmement, les données sur la

disponibilité alimentaire ne sont pas totalement fiables (Svedberg,

2000), la robustesse de l'indicateur est discutable car très sensible

aux trois paramètres mentionnés plus haut (De Haen et al., 2011).

Dans un effort pour essayer de suggérer des améliorations de la

méthodologie actuelle de la FAO, un rapport de l'IFPRI (Smith et al.,

2006) propose une méthodologie pour l'estimation de la prévalence

de la sous-alimentation entièrement basée sur l'analyse

d'enquêtes sur la consommation des ménages. Ce rapport identifie

des divergences considérables entre les estimations basées

exclusivement sur les enquêtes ménages et les estimations FAO de

la prévalence de la sous-alimentation dans les 12 pays d'Afrique

subsaharienne étudiés (plus de 20% d'écart dans 6 des 12

pays étudiés), la principale source de divergence résidant

dans les différences dans les paramètres utilisés pour

produire les estimations de la FAO et ceux de l'IFPRI (disponibilité et

besoins énergétiques, distribution entre les ménages)

plutôt que dans la méthode elle-même. En outre, le faible

niveau des besoins énergétiques minimaux explique pourquoi les

estimations de la FAO sont presque uniformément inférieurs

à ceux rapportés dans le rapport de l'IFPRI (Smith et al., 2006).

Dans ce rapport, les auteurs suggèrent que de meilleures estimations

pourraient être obtenues grâce à une méthode

conceptuellement beaucoup plus simple basée sur le comptage des

ménages considérés comme souffrant

d'insécurité alimentaire dans l'échantillon. Le rapport

reconnait toutefois que cette méthode est très couteuse si les

enquêtes ne sont pas disponibles.

II.3 L'Indice de la Faim

dans le Monde (IFM)

L'Indice de la Faim dans le Monde (IFM) est conçu pour

informer de l'état de la faim à l'échelle mondiale

(Wiesmann, 2006). Calculé chaque année, l'IFM met en

évidence les réussites et les échecs dans le

progrès de la réduction de la faim et fournit des informations

sur les facteurs de la faim. Pour capturer la multidimensionnalité de la

SAN, l'IFM combine trois indicateurs: la sous-alimentation, l'insuffisance

pondérale chez les enfants de moins de 5 ans, et la mortalité

infantile. L'IFM est calculé comme suit:

IFM = (PSA + PEIP + MI)/3

La proportion des personnes sous-alimentées (PSA)

estime la part de la population avec un apport calorique insuffisant. C'est

l'indicateur FAO de la sous-alimentation présenté ci-dessus. La

proportion d'enfants présentant une insuffisance pondérale (PEIP)

est un indicateur de la dénutrition infantile, mesurée par la

proportion des enfants de moins de cinq ans souffrant d'insuffisance

pondérale. Enfin, la mortalité infantile (MI) reflète

l'interaction d'un apport alimentaire inadéquat et un environnement

malsain. Les données sont tirées de rapports publiés par

les organismes des Nations Unies5(*). L'IFM est utilisé pour classer les pays en

développement. Ceux-ci sont répartis en cinq catégories

suivant des seuils choisis arbitrairement: insécurité alimentaire

faible (IFM = 4.9), modérée (5,0 = IFM = 9,9), grave

(10,0 = IFM = 19,9), alarmante (20,0 = IFM = 29,9 ), et

extrêmement alarmante (IFM = 30) (Masset, 2011; Von Grebmer et al.,

2011). L'IFM fournit ainsi un aperçu unique en combinant trois aspects

de la faim. Toutefois, cet indicateur fait l'objet de critiques dans la mesure

où les trois éléments entrant dans le calcul sont

corrélés, entrainant un problème de double comptage

(Masset, 2011).

II.4 L'Indice de

Sécurité Alimentaire Mondiale (ISAM)

L'ISAM est publié par The Economist Intelligence Unit

(2012). Il mesure les risques d'insécurité alimentaire, en

particulier à la suite des émeutes de la faim en 2008 et 2011.

L'ISAM fournit un classement, en termes de

sécurité alimentaire, pour les pays aussi bien à revenus

faibles qu'à revenus élevés. L'indice est fondé sur

un cadre cohérent et évalue la sécurité alimentaire

à travers trois dimensions: l'accessibilité, la

disponibilité et l'utilisation. Les données nécessaires au

calcul de l'ISAM proviennent de plusieurs sources y compris les rapports

annuels sur l'insécurité alimentaire dans le monde (SOFI) de la

FAO, l'IFM de l'IFPRI, et d'autres documents. Chaque dimension de l'ISAM est

mesurée par un ensemble d'indicateurs de sécurité

alimentaire et nutritionnelle détaillé dans le tableau 2

ci-après. Les indicateurs sont normalisés puis

agrégés, ce qui permet des comparaisons entre pays. Deux types de

pondération sont utilisés : une pondération neutre et une

pondération d'experts. La pondération neutre suppose que tous les

indicateurs sont d'importance égale tandis que la pondération

d'experts se fait sur la base de poids proposés par cinq membres d'un

groupe d'experts. Contrairement à l'IFM qui se concentre uniquement sur

les économies émergentes, les pays à revenu faible et

moyen, l'ISAM évalue aussi l'accessibilité, la

disponibilité et la qualité des aliments dans les pays

développés.

Tableau 2 : Indicateurs de l'ISAM

|

Accessibilité

|

Disponibilité

|

Qualité et sécurité

|

|

La consommation alimentaire

en pourcentage des

dépenses

totales des ménages

|

approvisionnement

alimentaire moyen en

kcal/

habitant/jour

|

La diversification du régime

alimentaire

|

|

Proportion de la population

vivant en dessous du seuil

de

pauvreté mondial

|

Dépendance à l'aide

alimentaire chronique

|

Directives alimentaires

nationales

|

|

Le PIB par tête (PPA)

|

Les dépenses publiques en

recherche et

développement

de l'agriculture

|

Plan national de la nutrition

ou de la stratégie

|

|

Les taxes sur les importations des produits agricoles

|

Existence d'installations de stockage adéquates

|

système national de contrôle

nutritionnel

|

|

La présence de programmes

de filets de

sécurité alimentaire

|

L'infrastructure routière

|

La disponibilité alimentaire en vitamine A, en fer animal

et végétal.

|

|

L'accès au financement pour

les agriculteurs

|

L'infrastructure portuaire

|

La qualité des protéines

|

|

Volatilité de la production

agricole

|

Agence pour assurer la sécurité et la santé

des aliments

|

|

Risque d'instabilité politique

|

Pourcentage de la population

ayant accès à l'eau

potable

|

|

|

Présence de secteur formel

d'épicerie

|

Source : The Economist Intelligence Unit (2012)

L'ISAM couvre la plupart des indicateurs de la SAN. Par

exemple les taxes sur les importations des produits agricoles peuvent impacter

l'accessibilité, l'investissement dans la recherche agricole

améliore la disponibilité, les agences nationales de

sécurité nutritionnelle influencent la qualité des

aliments consommés.... en tant que tel, l'ISAM est un indicateur assez

complet de la SAN. Toutefois, cette exhaustivité est aussi une faiblesse

dans la mesure où : i) un score donné d'ISAM est

dénué de sens en termes d'action politique sans une

compréhension claire des facteurs ayant conduit à ce score (par

exemple en cas d'un faible score de l'ISAM, faut-il mettre en place des

politiques ciblant les prix des denrées alimentaires, ou celle ciblant

les questions d'assainissement?); ii) il n'y a aucun concept théorique

clair justifiant pourquoi les différentes variables

énumérées dans le tableau 2 ont été

sélectionnées parmi d'autres pour représenter les trois

dimensions. Par exemple, il n'existe pas d'indicateurs de risques à

court terme à l'accessibilité, tels que des mécanismes de

transmission des prix internationaux au niveau national.

II.5 L'indice de la

Pauvreté et de la Faim (IPF)

C'est un indicateur multidimensionnel de la pauvreté et

de la faim liée aux indicateurs OMD. L'IPF est l'un des instruments de

suivi de la réalisation des OMD. La proportion de la population vivant

avec moins d'un dollar par jour, l'écart de pauvreté, la part du

quintile le plus pauvre dans le revenu ou la consommation nationale, la

prévalence de l'insuffisance pondérale des enfants, et la

proportion de la population sous-alimentée calculée par la FAO

sont les indicateurs utilisés par Gentilini et Webb (2008) pour le

calcul de cet indicateur. Toutefois les auteurs rapportent que la

corrélation entre le taux de pauvreté et l'indicateur

d'écart de pauvreté est très élevée (proche

de 1), ce qui suggère que ces indicateurs sont redondants. En outre,

l'IPF souffre de problèmes similaires à ceux de la FAO, dans la

mesure où la plupart des données sont tirées des

statistiques nationales dont la qualité est une préoccupation

majeure (Masset, 2011).

II.6 L'Indice d'Engagement

de Réduction de la Faim, (IERF)

Alors que les indicateurs précédents soulignent

le statut et l'ampleur des problèmes de sécurité

alimentaire et nutritionnelle, une tentative majeure pour évaluer la

gouvernance et la volonté politique de réduire la

sous-alimentation a été faite à travers l'IERF par Lintelo

(2012). L'idée qui sous-tend la construction de cet indice est que les

indicateurs de SAN existants sont plus axés sur les résultats et

ne permettent pas de rendre compte de la volonté politique. Pour

combler cette lacune, l'IERF évalue l'engagement gouvernemental afin

d'atteindre de meilleurs résultats en matière de nutrition. Un

tel indice pourrait aider les gouvernements et les bailleurs de fonds à

suivre et à prioriser leurs efforts dans la lutte contre la faim. Les

engagements politiques sont évalués à travers les

dimensions de la SAN: la disponibilité, l'accès et l'utilisation.

En outre, il y a trois thèmes identifiés dans l'action

gouvernementale contre la dénutrition: les politiques et les programmes,

les cadres juridiques et les dépenses publiques.

Ces trois thèmes couvrent quatre secteurs: alimentation

et agriculture, autonomisation des femmes, protection sociale et environnement

de la santé. L'engagement gouvernemental sur la dimension de la

disponibilité est évalué à partir de la

dépense publique dans l'agriculture et l'accès des femmes aux

terres agricoles. L'inclusion de la dimension genre dans la dimension de la

disponibilité alimentaire est basée sur l'idée que si les

femmes ont le même accès à la terre et à d'autres

intrants agricoles, la production agricole peut être accrue en même

temps que l'insécurité alimentaire se réduit (FAO, 2011b).

Les indicateurs de l'engagement gouvernemental sur l'accès à la

nourriture couvrent des aspects plus larges comprenant la mise en oeuvre des

programmes nationaux de la FAO pour la sécurité alimentaire, les

dépenses publiques d'éducation et le droit constitutionnel

à la sécurité sociale. Ces dimensions multisectorielles de

l'accessibilité alimentaire embrassent les aspects critiques pour une

réalisation effective des droits civils et juridiques et

l'amélioration de l'accès aux services publics, y compris la

santé et la protection sociale qui peuvent accélérer la

SAN (Lintelo, 2012).

Sur la dimension utilisation, les dépenses publiques de

santé sont utilisées comme proxy de l'engagement du gouvernement

à améliorer les systèmes de santé publique pour la

prévention de la faim et de la dénutrition. Il y a cependant des

inconvénients graves dans l'utilisation de ce proxy, puisqu'il peut ne

pas refléter l'engagement effectif du gouvernement. Par exemple, les

chiffres des dépenses nationales dans le secteur de la santé

comprennent généralement l'appui budgétaire sectoriel,

à savoir le soutien des donateurs internationaux ou bilatéraux

à ce secteur.

Dans de nombreux cas, il a été observé

que l'appui budgétaire sectoriel de la santé augmente alors que

la dépense publique intérieure diminue. Enfin, l'IERF n'est

disponible que pour 21 pays, ce qui est en soi une forte limitation par rapport

aux autres indices.

II.7 Les indicateurs

anthropométriques (IA)

Alors que les indicateurs précédents se

concentrent sur le niveau macro, les indicateurs anthropométriques tels

que le retard de croissance (taille insuffisante par rapport à

l'âge), l'insuffisance pondérale (faible poids pour l'âge)

et l'émaciation (faible poids-pour-taille) mesurent les résultats

nutritionnels au niveau de l'individu. Le résultat nutritionnel est

influencé par des aspects autres que la disponibilité et

l'accessibilité, tels que les interactions entre les pertes de produits

alimentaires, la distribution alimentaire au sein des ménages, la

santé individuelle et les niveaux d'activité et aussi la

qualité de l'environnement.... Contrairement aux indices

génériques, les indicateurs anthropométriques mesurent

directement le point d'intérêt de la politique car ils

reflètent la dénutrition et la façon dont celle-ci affecte

la santé et le bien-être (De Haen et al., 2011). Svedberg (2011)

souligne l'avantage des indicateurs anthropométriques dans la mesure

où ils reflètent directement les déséquilibres

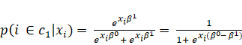

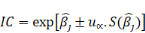

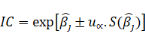

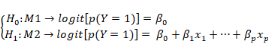

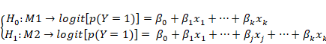

entre les apports et les dépenses énergétiques. Des