|

MEMOIRE

MASTER 2

Politiques Territoriales du Développement Durable

Faculté de Géographie et d'Aménagement

Université du Maine - LE MANS

Septembre

2013

GESTION DE LA POLLUTION AZOTEE DE LA RESSOURCE EN EAU EN

MILIEU AGRICOLE

Influence des dispositifs agri-environnementaux

territorialisés dans le bassin versant de la Seille

Raport réalisé par BOURGUE Roain Rapport

réalisé par BOURGUE Romain

ousSous la la Direction Direction de de . M.

François François LAURENTLAURENT

« Toute politique a deux faces,

l'une tournée vers la nature, l'autre vers la

société »

Edgard Morin, sociologue

Un octogénaire plantait Passe encore de bâtir,

mais planter à cet âge !

Disaient trois jouvenceaux, enfants du voisinage,

Assurément il radotait.

Car au nom des Dieux, je vous prie,

Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir ? Autant qu'un

patriarche il vous faudrait vieillir.

A quoi bon charger votre vie Des soins d'un avenir qui n'est

pas fait pour vous ?

... Mes arrières neveux me devront cet

ombrage...

Jean de La Fontaine

« Aucun problème ne peut être résolu

sans changer l'état d'esprit qui l'a engendré »

Conseil National du Développement Durable

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable

Faculté de Géographie et d'Aménagement de

l'Université du

Maine - Le Mans

La Seille, gestion de la

ressource en eau et

pollution agricole

Influence des dispositifs agri-environnementaux

territorialisés dans le

bassin versant de la Seille

ROMAIN

01/09/2013

Sous la direction de M. François Laurent et de

Mme

Jeannine CORBONNOIS

INTRODUCTION 1

PARTIE 1 : ETAT DES LIEUX DE LA RELATION EAU-AGRICULTURE EN

FRANCE 3

|

1.

|

|

Evolution de l'agriculture en France

|

3

|

|

1.

|

Intensification des pratiques agricoles

|

3

|

|

2.

|

Eléments de contexte de la relation Agriculture -

Pollution de l'eau

|

4

|

|

2.

|

|

Ampleur de la pollution agricole

|

5

|

|

1.

|

L'azote d'origine agricole

|

5

|

|

2.

|

Le phosphore d'origine agricole

|

8

|

|

3.

|

Les produits phytosanitaires

|

9

|

|

3.

|

|

Dispositifs d'amélioration de la qualité de

l'eau

|

9

|

|

1.

|

Dispositifs juridiques et économiques

|

9

|

|

|

La législation européenne

|

9

|

|

|

La législation française

|

10

|

|

|

Les réformes successives de la PAC

|

11

|

|

2.

|

Techniques agro-environnementales

|

12

|

|

|

La couverture permanente des sols

|

12

|

|

|

La réimplantation des haies arbustives

|

13

|

|

|

L'implantation de bandes enherbées

|

13

|

|

|

La préservation des zones humides

|

14

|

|

|

La priorisation des prairies

|

14

|

|

|

Les méthodes d'apport des intrants

|

14

|

|

3.

|

Programmes d'action territoriaux

|

15

|

|

|

L'évolution des contrats agri-environnementaux

|

15

|

|

|

Les contrats de maitrise des pollutions agricoles

|

17

|

|

|

Les opérations non-contractuelles

|

17

|

DEUXIEME PARTIE : ETAT DES LIEUX DE LA RELATION EAU - AGRICULTURE

SUR

|

LE BASSIN VERSANT DE LA SEILLE

1. Présentation du territoire d'étude

|

19

19

|

|

1.

|

Situation géographique

|

19

|

|

2.

|

Patrimoine naturel

|

20

|

|

3.

|

Activités anthropiques

|

21

|

|

|

Démographie

|

21

|

|

|

L'exploitation historique du sel

|

21

|

|

|

Les aménagements hydrauliques

|

22

|

|

|

Industries et autres activités

|

24

|

|

4.

|

Données hydrologiques

|

26

|

|

|

Les extrêmes hydrologiques : les crues

|

26

|

|

|

Les extrêmes hydrologiques : l'étiage

|

27

|

|

5.

|

Observations de terrain et qualité paysagère

|

27

|

|

2.

|

|

Activité agricole sur le bassin versant de la

Seille

|

29

|

|

1.

|

Caractéristiques et spécificités de

l'agriculture

|

29

|

|

2.

|

Dispositifs agri-environnementaux territoriaux

|

32

|

|

Contrats de maitrise des pollutions agricoles 32

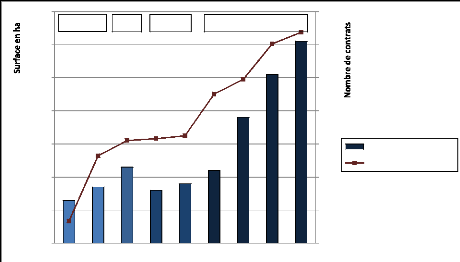

Mesures agri-environnementales territorialisées 34

L'opération Agri-Mieux « AQUAE SEILLE » :

contenus du dispositif 35

L'opération Agri-Mieux « AQUAE SEILLE » :

premiers résultats 36

La renaturation de la Seille 39

3. La zone NATURA 2000 « Vallée de la Seille » :

exemple d'une gestion agri-environnementale

territorialisée 40

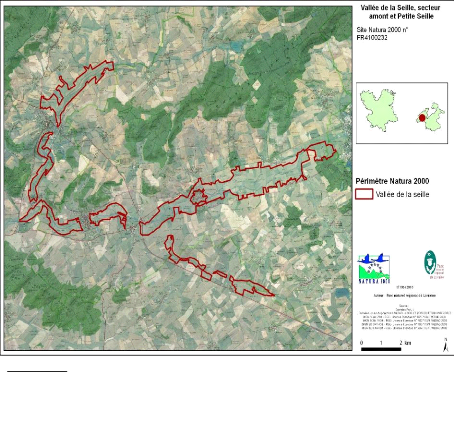

Localisation du site 40

Occupation des sols et activités agricoles 41

Dispositifs agri-environnementaux et mesures de conservation

42

Impact sur les prairies Natura 2000 45

PARTIE 3 : EVOLUTION DE LA QUALITE DE L'EAU SUR LE

BASSIN VERSANT DE LA

SEILLE 47

|

1.

|

|

Prémices de l'étude

|

47

|

|

1.

|

Qualité de la rivière Seille

|

47

|

|

2.

|

Intérêt de l'étude

|

48

|

|

2.

|

|

Méthodologie

|

48

|

|

1.

|

Choix des stations de prélèvement

|

48

|

|

2.

|

Obtention et traitement des données

|

49

|

|

|

3.

|

|

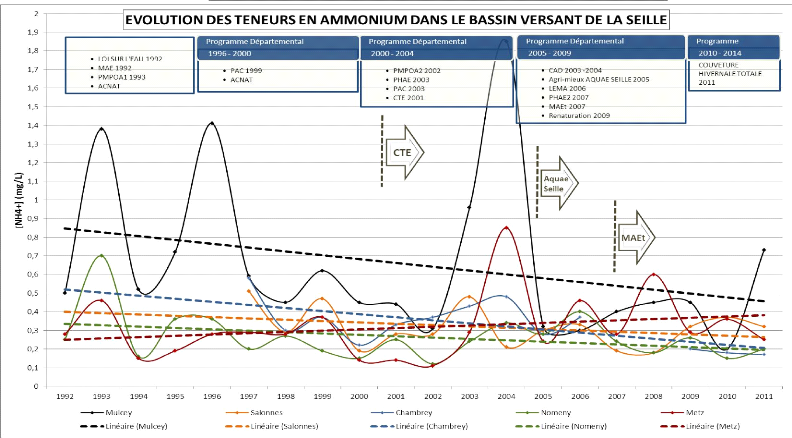

Evolution des teneurs en ammonium sur le bassin versant

de la Seille

|

51

|

|

1.

|

Evolution des teneurs en ammonium sur la Seille

|

51

|

|

|

Graphique

|

51

|

|

|

Interprétation

|

53

|

|

2.

|

Evolution des teneurs en ammonium par zone

|

54

|

|

|

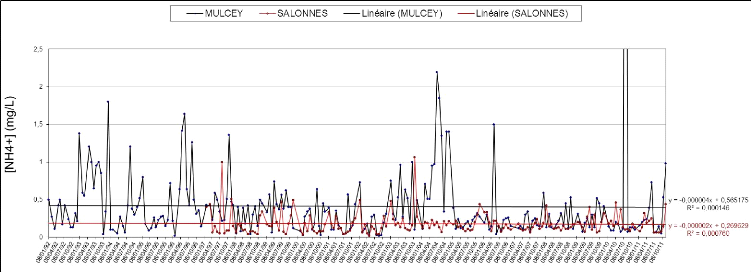

Le secteur amont : Mulcey et Haboudange

|

54

|

|

|

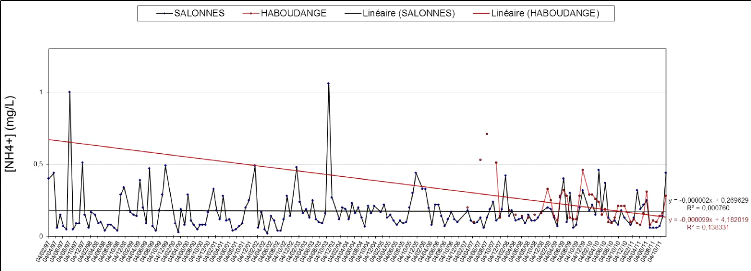

La petite Seille : Salonnes et Haboudange

|

55

|

|

|

Le secteur médian : Nomeny et Chambrey

|

56

|

|

|

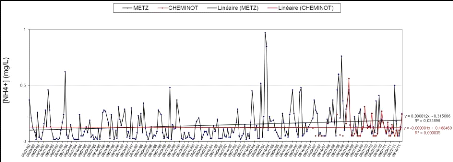

Le secteur aval : Metz et Cheminot

|

56

|

|

|

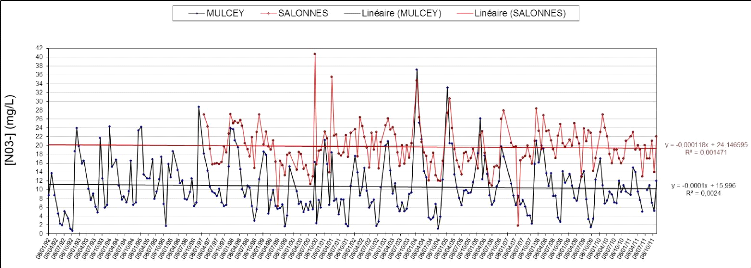

La zone Natura 2000 : Mulcey et Salonnes

|

57

|

|

4.

|

|

Evolution des teneurs en nitrate sur le bassin versant de

la Seille

|

58

|

|

1.

|

Evolution des teneurs en nitrate sur la Seille

|

58

|

|

|

Graphique

|

58

|

|

|

Interprétation

|

60

|

|

2.

|

Evolution des teneurs en nitrate par zone

|

61

|

|

|

Le secteur amont : Mulcey et Haboudange

|

61

|

|

|

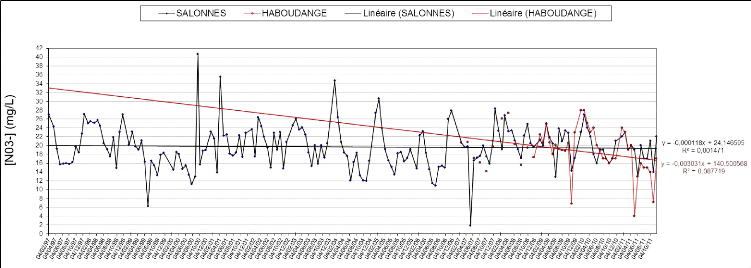

La petite Seille : Salonnes et Haboudange

|

62

|

|

|

Le secteur médian : Nomeny et Chambrey

|

62

|

|

|

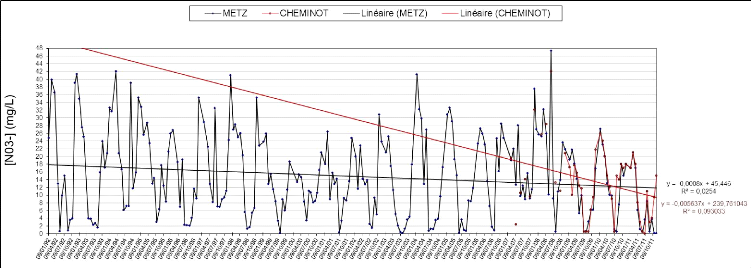

Le secteur aval : Metz et Cheminot

|

63

|

PARTIE 4 : PERSPECTIVES D'EVOLUTION DES DISPOSITIFS

AGRI-ENVIRONNEMENTAUX : ADAPTATION TERRITORIALE ET GESTION DE LA

POLLUTION AZOTEE. 65

1. Adhésion des agriculteurs aux dispositifs

agri-environnementaux 65

|

1.

2.

|

Facteurs d'échec

La perception des dispositifs agri-environnementaux et des

gestionnaires

La perception des pratiques agricoles et de l'environnement

Facteurs d'adhésion

|

65

66

66

67

|

|

3.

|

Le cas des stratégies d'adaptation

|

68

|

|

2.

|

|

Perspectives d'évolution des mesures pour une

efficacité accrue

|

68

|

|

1.

|

Amélioration des pratiques agricoles

|

68

|

|

2.

|

Evolution des relations entre acteurs

|

70

|

|

3.

|

Vers la coordination et l'adaptation territoriale

|

70

|

|

|

|

La coordination des mesures agri-environnementales

|

70

|

|

|

L'adaptation des politiques agri-environnementales aux enjeux

territoriaux

|

71

|

|

3.

|

|

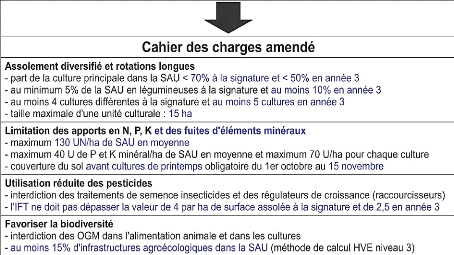

Vers le développement d'une MAEt «

Systèmes de culture économes en intrants » ?

|

72

|

CONCLUSION 75

BIBLIOGRAPHIE

LISTE DES ABREVIATIONS TABLES DES FIGURES LISTE DES

TABLEAUX LISTE DES PHOTOGRAPHIES TABLES DES ANNEXES ANNEXES I A III

Introduction La Seille : Gestion de la ressource en eau et

pollution agricole

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 1

Introduction

L'intensification des pratiques agricoles au cours des

dernières décennies n'a pas été sans impact sur

l'environnement. S'inscrivant en premier lieu dans un contexte de

progrès technique, la volonté d'accroitre la production a fait

glisser le secteur agricole dans un contexte dominé par les pratiques

peu favorables à l'environnement. Le travail excessif du sol, la

transformation du couvert végétal, mais surtout la montée

en puissance du recours à l'agrochimie par l'apport d'engrais

azotés d'origine minérale et organique a notamment

dégradé la qualité et la dynamique des cours d'eau en

milieu agricole.

Dès les années 1990, sous la pression

sociétale induite par la prise de conscience générale des

liens qui unissent l'intensification agricole et la dégradation de la

ressource, les pouvoirs publics mettent en place un cadre législatif et

des dispositifs contractuels en faveur de la limitation des impacts

négatifs des pratiques professionnelles sur l'eau.

Les politiques publique risquent cependant de ne pas

être suffisantes pour atteindre les objectifs de bonne qualité des

eaux fixés par la Directive Cadre sur l'Eau à l'horizon 2015, et

ce pour différentes raisons : l'incohérence de la volonté

de normaliser des pratiques agricoles complexes et

hétérogènes par des normes nationales, l'absence de

mesures réellement adaptées aux enjeux et aux

spécificités territoriales et la non-adhésion majoritaire

des exploitants à des mesures agri-environnementales dans lesquelles ils

n'ont pas confiance.

Ces raisons ont été le moteur de l'adaptation

des programmes agri-environnementaux conduite ces dernières

années au sein des bassins versants.

La présente étude met en relief

l'évolution des dispositifs agri-environnementaux proposée par

les gestionnaires d'un territoire du bassin Rhin-Meuse au Nord-Est de la France

: le bassin versant de la Seille. Elle vise à mettre en évidence

les liens qui unissent les caractéristiques des mesures

agri-environnementales proposées avec les pratiques et les composantes

socio-économiques du secteur agricole, ainsi que leur impact sur

l'évolution de la pollution azotée de la Seille depuis les

années 1990.

Dans un premier temps, nous allons dresser la chronologie de

l'intensification des pratiques agricoles et identifier le panel de politiques

publiques mises en oeuvre pour en contrôler les impacts

environnementaux.

Dans la partie suivante, il conviendra de présenter le

bassin versant de la Seille, territoire de notre étude, sur lequel un

processus de zoom permettra d'en appréhender les composantes majeures

ainsi que la démarche mise en oeuvre par les gestionnaires pour

l'adaptation locale des mesures agri-environnementales.

Dans un troisième temps, l'analyse des teneurs en

ammonium et en nitrate dans différents secteurs du bassin versant

permettra de souligner l'influence insuffisante des politiques publiques sur la

réduction de la pollution azotée d'origine agricole.

Enfin, ces données, couplées à

l'enquête de terrain, devraient nous permettre d'envisager les axes de

satisfaction et les facteurs clés de l'échec relatif des mesures

agri-environnementales pour l'amélioration de la qualité de

l'eau. L'objectif étant de présenter des éléments

de réponse : Comment élaborer un programme agri-environnemental

à la fois adapté aux spécificités territoriales et

coordonnable à l'échelle d'un bassin versant dans la recherche

d'une influence optimale sur l'évolution de la

qualité de l'eau ?

Introduction La Seille : Gestion de la ressource en eau et

pollution agricole

2

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 3

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

Partie 1 : Etat des lieux de la relation Eau-

Agriculture en France

1. Evolution de l'agriculture en France

1. Intensification des pratiques agricoles

Portée par la Politique Agricole Commune de 1958,

l'agriculture française a connu une intensification sans

précédent s'inscrivant dans les nouveaux enjeux de la seconde

moitié du XXème siècle. Parfois qualifié

de « révolution agricole », ce processus a profondément

modifié les pratiques agriculturales françaises : rendement,

taille et fonctionnement des exploitations, mais aussi hausse des pressions sur

l'environnement. L'évolution des techniques agriculturales -

appuyée par la mécanisation des exploitations, le

développement de l'irrigation et le recours à des substances

phytosanitaires et intrants de synthèse - a permis d'augmenter la

productivité de manière considérable. Les rendements en

blé ont ainsi été

Figure N°1 : Evolution des rendements

annuels

français moyens (source Agreste)

quintuplés et la surface de travail de chaque

agriculteur décuplée. Cette évolution s'est

accompagnée de deux mutations majeures du

monde agricole : la spécialisation des exploitations et

des territoires ruraux d'une

part, et l'aggravation de la vulnérabilité

des

paysages ruraux aux activités anthropiques. La

spécialisation des exploitations a permis

d'accroitre la productivité et s'est faite au

détriment du système « polyculture-élevage »

plus « traditionnel ». Ce dernier offrait un équilibre entre

le nourrissage du cheptel par le fourrage produit sur l'exploitation et la

fertilisation de ses parcelles par les déjections animales produites. Ce

système rompu, certains espaces ruraux se sont orientés vers

l'élevage intensif avec des densités de cheptel permises par

l'achat de fourrage supplémentaire, mais saturant le sol en

déjections animales soumises au lessivage. D'autres se sont

tournés vers la céréaliculture, consommatrice d'eau et

d'intrants de synthèse à leur tour lessivables.

La vulnérabilité des milieux aquatiques et

terrestres aux perturbations d'origine anthropique trouve son origine dans

l'évolution des systèmes de production dont découle la

modification des paysages ruraux. A titre d'exemple, la spécialisation

des exploitations en grandes cultures entraine des rotations plus courtes qui

favorisent l'invasion par les plantes adventices et incitent à la lutte

chimique par les pesticides. De même, la raréfaction progressive

des prairies au profit des cultures fourragères implique une absence de

couvert végétal en hiver qui favorise l'écoulement, le

lessivage des intrants et l'érosion des sols. A plus grande

échelle, les opérations foncières de remembrement du

parcellaire agricole initiées par les pouvoirs publics

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 4

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

dans les années 1960 et poursuivies jusqu'en 1980 ont

participé à l'intensification de l'agriculture. En favorisant la

mécanisation sur de très grandes parcelles, cette politique a

bouleversé les paysages agricoles par l'arrachage de nombreuses haies,

le recul des prairies et des zones humides, et l'enterrement des cours d'eau

(jusqu'à 30% de perte de linéaire d'un affluent de la Moselle en

40ans par exemple). Ces éléments paysagers constituent autant de

milieux de rétention qui font obstacle aux flux de polluants vers les

cours d'eau. L'imperméabilisation croissante des sols, le curage des

fossés et l'augmentation des taux de drainage dans les bassins versants

constituent à l'inverse des « corridors de transfert des polluants

».

En ce sens, l'évolution de l'agriculture

française est intimement liée à l'évolution de la

qualité de l'eau. Avec 14 % des volumes d'eau douce

prélevés en 2001 et 1,9 millions d'hectares irrigués en

2000, le secteur agricole est un utilisateur peu performant, peu efficace et

hautement subventionné de cette ressource.

2. Eléments de contexte de la relation Agriculture -

Pollution de l'eau

Outre une pression environnementale accrue par le recours

massif aux fertilisants azotés et la facilitation de leur transfert vers

les cours d'eau, l'intensification de l'agriculture n'a pas été

sans conséquences sociales et économiques sur la filière

et les choix stratégiques des agriculteurs pour leurs exploitations.

Une contrainte majeure réside dans le fait que

l'agriculteur doit pouvoir vivre de son activité, c'est-à-dire

optimiser sa production par la gestion d'un ensemble de facteurs complexes et

aléatoires en interaction, tout en diminuant ses charges et ses

coûts d'exploitation. Le contexte économique incite l'agriculteur

à raisonner en termes de marges. Dans ce schéma, le recours aux

intrants trouve une certaine légitimité. Il rend le

système de production moins complexe et moins aléatoire pour

l'exploitant, qui trouve un intérêt à rationaliser ses

achats d'intrants face à la variabilité des prix de vente du

marché. Un système entretenu, d'une certaine façon, par

une forme de lobbying des firmes phytosanitaires.

L'interdépendance entre les consommateurs - urbains

pour la plupart et guidés principalement par le prix des biens de

consommation - et les agriculteurs soucieux de la rentabilité de leur

exploitation, est déséquilibrée par les nombreux

intermédiaires qui s'interposent en effectuant des marges à

l'achat et à la revente des produits. Le pouvoir grandissant de la

grande distribution, mais aussi des consommateurs dans l'orientation du

marché vers l'essor de produits respectueux de l'environnement, n'est

pas encore assez fort pour orienter définitivement et à grande

échelle les agriculteurs dans leurs pratiques.

Les choix des exploitants sont régis par les politiques

publiques et les incitations financières qu'elles induisent. Les

conditions d'attribution des primes dans le cadre de la PAC déterminent

souvent les choix culturaux, comme en témoigne la réforme de la

PAC 1992 : dans certains départements, le montant des primes de l'Etat

pouvait atteindre 200 €/ha pour du maïs irrigué au

détriment du maïs non irrigué. L'association du gain de

productivité et des montants des primes a eu pour conséquence

l'équipement massif des exploitations en matériel d'irrigation.

Jusqu'au verdissement de la PAC en 2003 et la suppression des aides

spécifiques, l'incitation à l'irrigation, et donc indirectement

au transfert des polluants vers les cours d'eau, était financière

et publique.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 5

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

D'autre part, l'exploitant est souvent confronté

à la complexité du système administratif français.

La multiplicité des interlocuteurs rend toute démarche

particulièrement lente. Pour de nombreux agriculteurs, il est ainsi plus

simple d'obtenir les subventions de la PAC que d'obtenir des aides

environnementales dont l'accès manque d'ergonomie administrative. Enfin,

la superposition des politiques nationales et communautaires peut laisser

l'exploitant perplexe dans sa gestion. Ce système constitue un frein

à la mise en place d'actions en faveur de l'amélioration de la

qualité de l'eau en milieu agricole, en particulier pour les mesures

fondées sur le volontariat des agriculteurs.

2. Ampleur de la pollution agricole

La pollution peut-être définie comme « une

altération du milieu naturel liée à l'activité

humaine au travers d'effets directs ou indirects » (Ramade, 1993) ou plus

précisément comme « l'introduction directe ou indirecte, par

l'activité humaine de substances [...] dans l'air, l'eau ou le sol,

susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la

qualité de l'environnement, d'entrainer des détériorations

des biens matériels, une détérioration ou une entrave de

l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations

légitimes de ce dernier » (Directive 96/61 de l'UE, 1996)

Suite à l'amélioration des niveaux de pollution

issus des rejets industriels et urbains, la filière agricole est devenue

la première cause de dégradation des eaux en France. Bien que les

pollutions ponctuelles aient pu être solutionnées par les

investissements européens en termes de mise aux normes des

bâtiments d'exploitation, les efforts entrepris pour la maitrise des

pollutions diffuses d'origine agricole sont restés insuffisants. 50

à 75% des eaux de surface et souterraines seraient fortement

dégradées par la pollution du secteur agricole (MNHN, 2005),

faisant courir au territoire français le risque de ne pas atteindre le

bon état écologique des masses d'eau requis par la Directive

Cadre sur l'Eau 2015. Les pollutions diffuses constituent, par

définition, un problème transversal et épineux pour

différentes raisons. Concernant des espaces importants et

imprécis, elles sont difficiles à identifier et donc à

gérer. Les pratiques agricoles de nombreux acteurs à

l'échelle d'un bassin versant peuvent être impliquées dans

ce type de pollution, rendant laborieuse l'identification des causes.

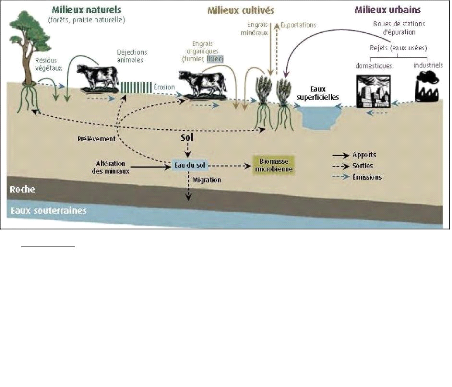

1. L'azote d'origine agricole

L'azote peut provenir de rejets urbains et industriels, mais

sa présence dans les masses d'eau résulte majoritairement de la

généralisation de son usage pour le maintien des rendements

agricoles, sa présence naturelle étant indispensable à la

croissance des végétaux. Toxique pour les organismes aquatiques

et puissant eutrophisant, sa toxicité pour l'homme reste discutée

à ce jour.

L'azote se trouve sous différentes formes dans le sol

:

- D'origine minérale lorsqu'il est en phase aqueuse ou

adsorbée. C'est une forme soluble donc hautement lessivable qui

représente 2 à 4% de l'azote total du sol. On y trouve les

Nitrates (NO3 -), les nitrites (NO2 -) et l'ion ammonium (NTT4 +)

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 6

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

- D'origine organique lorsqu'il est intégré aux

organismes vivants et dans la matière organique du sol. Cette forme qui

migre peu dans le milieu constitue l'essentiel de l'azote contenu dans le

sol.

A noter que des échanges s'opèrent entre ces deux

formes de l'azote :

- L'azote minéral peut être adsorbé puis

intégré aux tissus vivants pour se convertir en azote

organique.

- L'azote organique peut être minéralisé

en azote lessivable lors de la décomposition des tissus

végétaux, ou rejoindre la matière organique à

minéralisation lente, dite « stable ». La forme la plus stable

de l'azote minéral étant le nitrate NO3 -.

- Le nitrate peut toutefois être converti en azote

gazeux dans un milieu réducteur dépourvu d'oxygène (zones

humides, fossés...) selon un processus de dénitrification.

Figure N°2 : Cycle de l'Azote en milieu agricole

Les techniques agriculturales employées

conditionnent ces échanges.

L'exploitant réalise

des apports d'azote sous forme minérale (engrais minéraux) ou

sous forme organique (lisiers et fumiers) afin de compenser les pertes d'azote

minéral liées au lessivage des sols et d'azote organique

exporté par les récoltes. Les pratiques entrainant la

présence d'un reliquat d'azote facilement lessivable augmentent les

risques de pollution. C'est le cas de la surfertilisation ou d'apports

azotés trop importants pour des rendements qui seront finalement

inférieurs aux prédictions. Un drainage excessif des sols

favorise les flux de nitrates vers les masses d'eau et peut constituer un

court-circuit des zones potentielles de dénitrification (zones humides,

eaux stagnantes sur sol peu perméables, forêts rivulaires, bandes

enherbées...). Les conditions climatiques impactent également le

transfert des polluants. La survenue d'une pluie efficace entre

l'épandage et l'adsorption par les cultures entraine un risque de

lessivage important. Les années humides sont donc des années de

forte pollution azotée. De même, les automnes doux à

pluviométrie moyenne favorisent la minéralisation d'azote

organique en azote minéral lessivable, à une période

où la demande en azote des cultures chute. La pollution nitratée

des masses d'eau y est maximale.

La pollution azotée présente également

une variation spatiale de son ampleur. On observe généralement

des teneurs en nitrates plus fortes en aval qu'en amont du fait de la

réduction de

la capacité auto-épuratoire du cours d'eau vers

l'aval provoquée par la baisse d'oxygénation inhérente au

ralentissement de l'écoulement.

Géographiquement, les secteurs le plus touchés

sont les zones d'élevage intensif surchargées en azote organique

issu des effluents, et les espaces de grandes cultures fortement

fertilisés où les ressources en eau sont majoritairement

superficielles : Bretagne, Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Bassin

Parisien.

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

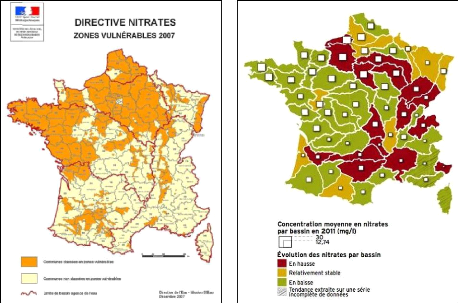

La carte des zones vulnérables établie dans le

cadre de la Directive Européenne 91/676/CEE, dite « Directive

Nitrates » permet d'évaluer la spatialisation de la pollution

azotée sur le territoire français. Le zonage concerne les eaux

superficielles dont la concentration en nitrates dépasse la norme «

eau potable », soit 50 mg/L, et pour lesquelles un programme d'action est

mis en oeuvre. La France vient à ce titre d'être condamnée

par la Cour de Justice de l'Union Européenne pour manquement à la

mise en oeuvre de cette directive.

Rappelons que le milieu aquatique est considéré

comme dégradé dès que la concentration en nitrates

excède 10 mg/L.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 7

Figure N°3 : Carte 2007 des zones Figure

N°4 : Carte de l'évolution des

vulnérables « Directive Nitrates » (source

nitrates dans les cours d'eau 1998-2011

MEEDDAT)

Après une augmentation continue des teneurs en nitrates

depuis les années 1970, il semblerait que les politiques

environnementales mises en oeuvre aient permis de stabiliser la situation.

Selon les données de l'IFEN 2004, la concentration moyenne en nitrates

serait passée de 10 mg/L en 1970, à 19 mg/L en 2000 pour

atteindre 17 mg/L en 2004. La situation reste cependant

hétérogène selon les bassins versants comme le confirment

les données du Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS). Ce

dernier note une amélioration ou une stagnation des teneurs en nitrates

dans les régions les plus touchées (bassins de l'ouest) et une

dégradation lente dans les bassins jusque-là peu affectés

(sud de la France). Par ailleurs, les coûts de l'eutrophisation due aux

nitrates restent élevés. Selon le rapport 2011 du CGDD, la

dépollution des nappes phréatiques françaises couterait

plus de 522 milliards d'euros, tandis que la gestion des excédents

azotés pour l'eau potable représenterait 54 milliards d'euros,

investissement en grande partie assuré par les ménages.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 8

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

2. Le phosphore d'origine agricole

L'analyse territoriale conduite dans ce mémoire

sera focalisée sur la pollution agricole azotée, les phosphates

et les phytosanitaires répondant à des mécanismes de

transferts différents qui ne sauraient être traités au

cours de ce travail.

Longtemps sous-estimé comme polluant, cet

élément est lui aussi à la base de la fertilisation des

sols en tant que facteur limitant de la croissance végétale par

sa faible teneur naturelle dans le milieu. Tout comme les nitrates, les

phosphates sont des eutrophisants puissants, issus des effluents

d'élevage et responsables d'une prolifération algale en

période d'étiage. Ces phénomènes de «

marées vertes » très médiatisées touchent

essentiellement les régions d'élevage intensif comme le Grand

Ouest. Ces substances rapidement adsorbées sont très peu

lessivables et restent stockées dans les premiers centimètres du

sol ou dans les sédiments. Leur transfert vers les masses d'eau

répond à des mécanismes différents de l'azote. La

contamination du cours d'eau n'a lieu qu'en cas de ruissellement important ou

d'érosion de sols vulnérables.

Figure N°5 : Cycle du phosphore en milieu naturel ou

anthropisé (source SOeS, 2009)

Des choix culturaux raisonnés permettent de limiter les

teneurs en phosphore à la source et de stabiliser les sols afin d'en

limiter le transfert vers les masses d'eau.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 9

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

3. Les produits phytosanitaires

Avec plus de 78 000 tonnes consommées chaque

année, dont 95% dans le secteur agricole, la France occupe la

quatrième place européenne des pays utilisateurs de produits

phytosanitaires. Parmi les 900 substances actives recensées par l'UIPP,

42% sont des fongicides, 35% des herbicides, 15% des insecticides et 12%

d'autres produits. La toxicité élevée de ces

molécules en fait des substances extrêmement nocives à

faible dose pour de nombreuses espèces. Des impacts sur les fonctions

respiratoires, génitales, neurologiques, cardio-vasculaires ainsi que

des propriétés mutagènes et cancérigènes ont

été démontrées sur l'Homme. Le danger principal de

ces produits réside dans leur temps de demi-vie élevé : on

retrouve encore des teneurs en Triazine dépassant dix fois le seuil

légal de 0,1 ug/L en Bretagne, malgré l'interdiction du produit

phare contenant la molécule, l'Atrazine, en 2001. D'autre part,

l'association de métabolites issus de la dégradation de ces

substances actives peut provoquer un « effet cocktail »

particulièrement imprévisible et difficilement détectable,

rendant délicates les tentatives de prévision de toxicité

de ces produits sur l'environnement.

3. Dispositifs d'amélioration de la qualité

de l'eau 1. Dispositifs juridiques et économiques

La France a connu une évolution complexe de sa

réglementation nationale vis-à-vis de la pollution agricole des

ressources en eau depuis 1975, essentiellement transcrite depuis la

réglementation européenne. Une trentaine de directives ont

fixé les normes de qualité et les seuils maximum pour chaque

substance en fonction des secteurs d'usage, perfectionnant ainsi le traitement

des eaux. Ces directives ont finalement abouti à une approche globale de

la qualité de l'eau avec la Directive Cadre sur l'Eau d'octobre 2000,

visant la bonne qualité de l'ensemble des eaux dès 2015.

La législation européenne

Les directives européennes en matière de

pollution d'origine agricole sont principalement orientées vers la

maitrise des teneurs en nitrates.

Dès 1975, la Directive 75/440/CEE impose aux

Etats-membres de réduire la teneur en nitrates à 50 mg/L dans un

délai de 10 ans pour la production d'eau alimentaire.

La Directive ERU (Eaux Résiduaires Urbaines) du 21 mai

1991 oblige toute agglomération de l'UE à s'équiper de

systèmes de collecte et de traitement de l'azote et du phosphore des

eaux résiduaires urbaines.

La Directive Nitrate du 12 décembre 1991 est la plus

aboutie en termes de législation de la pollution azotée. Elle

prévoit dans un délai de deux ans la désignation par les

Etats-membres des zones vulnérables où les teneurs en nitrates

sont susceptibles de dépasser 50 mg/L. Le réexamen des zones

vulnérables a lieu tous le quatre ans après des campagnes de

surveillance réglementées de la qualité de l'eau.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 10

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

Chaque Etat-membre définit les bonnes pratiques

agricoles qui seront mises en oeuvre par les agriculteurs dans les zones

vulnérables. La Directive Nitrate prévoit l'élaboration de

programmes d'action spécifiques dans un délai de deux ans

à compter de la désignation de la zone et mis en oeuvre dans un

délai de quatre ans après leur élaboration.

La Directive Cadre sur l'Eau du 23 octobre 2000 est la

première législation proposant une approche plus globale de la

qualité des masses d'eau. D'importants moyens techniques,

administratifs, économiques et scientifiques sont mis en oeuvre pour que

chaque Etat-membre soit en mesure de respecter « l'obligation de

résultat » en termes de bonne qualité des eaux à

l'échéance 2015.

La législation française

Essentiellement transposée depuis la

réglementation européenne, la législation française

en matière de qualité de l'eau propose toutefois une approche

plus globale du milieu.

La loi sur les Installations Classées Pour

l'Environnement (ICPE) de 1976 définit un régime de

déclaration auprès des préfectures pour les

infrastructures susceptibles de présenter un danger pour

l'environnement. Les bâtiments d'élevage sont les principaux

concernés dans le domaine agricole, en conséquence directe de la

transposition de la Directive Nitrate. La règlementation concernant le

stockage de lisier et les opérations d'épandage est

renforcée. Une quantité maximale d'azote par hectare et par an

est ainsi définie.

La Loi sur l'Eau de 1992 impose la création de

Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

pour chaque bassin hydrographique, et de SAGE à l'échelon des

sous-bassins. Cette loi permet d'encadrer les installations agricoles non

classées en ICPE et d'inscrire les zones vulnérables aux nitrates

dans ces schémas d'aménagement.

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006

propose d'encadrer la gouvernance de l'eau pour une gestion plus

intégrée de la pollution de la ressource. Sa tentative de

modernisation de la Directive sur la Prévention et la Réduction

Intégrée de la Pollution aboutit à une

réglementation trop peu contraignante. Le projet de redevance pour

pollution diffuse qui s'avérait prometteur ne concerne au final que les

biocides, et sa portée s'avère très limitée.

La loi Grenelle I adoptée en 2009 prévoit le

développement de l'agriculture biologique, la certification

environnementale des exploitations et la réduction de moitié de

l'usage des pesticides en dix ans. Elle interdit l'utilisation des phosphates

dès 2012 et préconise la recherche et la réorientation du

secteur agricole vers des pratiques économes en intrants. La loi met

l'accent sur quelques pratiques phares : généralisation de la

couverture des sols en hiver, valorisation des effluents organiques

d'élevage, implantation de bandes enherbées et de zones

végétalisées en bordure des masses d'eau.

Rappelons qu'en termes juridiques, le cas des nitrates

relève du principe de précaution, l'impact de la pollution

azoté étant bien connu. A ce titre, suite à la

constitutionnalisation de la charte de l'environnement, une mise en cause de

l'Etat est possible pour mauvaise application des textes, comme ce fut le cas

en mars 2001 et en juin 2002.

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

Les réformes successives de la PAC

Les différentes réorientations de la PAC depuis

les années 1960 conditionnent les choix agriculturaux et les politiques

d'amélioration de la ressource en eau. La première PAC de 1958

soutenait les prix sans aucune limite quantitative dans le but d'augmenter le

revenu du travail. L'agriculture s'est intensifiée jusqu'à la fin

des années 1980 avec près de 1 mg/L d'accroissement de

concentration en nitrates en moyenne chaque année dans les eaux.

Dès 1992, une première réforme, certes timide, de la PAC

vise à introduire les premières mesures agri-environnementales.

Le règlement CEE2078/92 incite à la baisse des productions afin

de mieux prendre en compte le marché agricole, de résorber les

stocks et de maitriser les pollutions nitratées. Les exploitants prenant

le parti d'adopter des méthodes de production moins polluantes et

d'entretenir les zones rurales se voient attribuer une aide du Fonds

Européen d'Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA) qui compense la

baisse de production. L'impact sur la qualité paysagère rurale et

sur la pollution azotée s'est toutefois révélé

insatisfaisant.

La réforme de 1999 et son règlement CEE

1257/1999 reprend les mêmes principes de durabilité des pratiques

agricoles. Encore trop orientée vers les préoccupations

économiques de la filière, cette nouvelle formule n'a pas eu les

effets escomptés. Jusqu'en 2003, il est réaliste de

considérer que les investissements de la PAC contribuent au

productivisme agricole. En effet, 90 % des dépenses définies en

1999 constituent des aides fonction du nombre d'hectares, de bêtes ou en

soutien des prix. La France a bénéficié de 10 milliards

d'euros au titre de la PAC 2003 à répartir entre 600 000

exploitations, soit en moyenne 17 000 euros par exploitation par an. Sur les 12

milliards d'euros réinvestis par le gouvernement français,

seulement 560 millions sont dédiés aux mesures

agri-environnementales.

A partir de 2003, les principes de découplage et

d'écoconditionnalité des aides sont mis en oeuvre. Les

subventions sont de moins en moins liées à la production et

à son niveau. Les agriculteurs touchent un paiement unique par hectare

d'exploitation calculé sur la moyenne des primes perçues sur

trois années de référence, à condition que ceux-ci

respectent les Bonnes Conditions Agricoles et en Environnementales (BCAE).

La réforme de 2009 préconise un

découplage total des aides, politique qui sera encore renforcée

par la réforme fin 2013 pour la période 2014-2019.

Par abandon progressif des subventions favorisant le

productivisme agricole, la PAC a probablement contribué à la

stabilisation des pollutions nitratées observée ces

dernières années.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 11

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 12

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

Figure N°6 : Synoptique des principales lois

françaises sur l'eau

(source : La France - La ressource en eau,

2009)

2. Techniques agro-environnementales

L'amélioration de la qualité de l'eau

vis-à-vis de la pollution, et plus particulièrement de la

pollution nitratée, nécessite certains choix culturaux qui d'une

part, vont limiter les apports d'intrants nécessaires, et d'autre part,

réduire le transfert des polluants vers les masses d'eau. Un panel de

techniques, maintenant largement répandues en France et dont

l'efficacité est établie, constitue le socle des bonnes pratiques

à mettre en oeuvre. A ce titre, ce panel est souvent repris dans les

programmes d'action territoriaux de réduction de la pollution

agricole.

La couverture permanente des sols

En France, les conditions climatiques entrainent de longues

périodes défavorables à la croissance des cultures : entre

septembre et mai pour les cultures de printemps, et entre juillet et mai pour

le passage d'une culture d'hiver à une culture de printemps. Bon nombre

de rotations de cultures annuelles laissent le sol sans couvert

végétal pendant ces périodes, ce qui favorise les

reliquats d'azote minéral lessivables. La plantation de cultures

intermédiaires ou le maintien de résidus de cultures

protègent les sols de l'érosion. La biomasse produite adsorbe les

nitrates et améliore la porosité du sol, favorisant ainsi

l'infiltration des pluies au détriment de leur ruissellement. Les

couverts végétaux intermédiaires constitueraient le moyen

le plus efficace et bon marché pour la réduction du lessivage de

l'azote (Lacroix et al., in Hellier et al., 2009).

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 13

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

Plusieurs études menées en France ont

mesuré une réduction de 30 à 60 % des fuites en nitrates

par cette technique (Beaudoion et al. Et Constantin et al. In Hellier et al,

2009). Les cultures intermédiaires les plus fréquentes sont la

moutarde blanche (Sinapis alba), le seigle (Secale cereale

L.), le sorgho commun (Sorghum bicolor) et la phacélie

à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) utilisables en

association.

La réimplantation des haies arbustives

Comme pour les cultures intermédiaires, les haies

contribuent à la perméabilisation, à l'activité

biologique et à l'enrichissement du sol au niveau des racines. Des

campagnes de replantation ou de préservation du paysage bocager peuvent

contribuer à réduire de manière remarquable les flux

lessivés vers les masses d'eau. Le transfert de nitrates peut ainsi

être divisé par quatre dans les 120 premiers centimètres du

sol entre l'amont et l'aval de la haie.

L'implantation de bandes enherbées

Les bandes enherbées implantées en bordure de

parcelle ou sur les bords des cours d'eau constituent des zones tampons dont

l'efficacité a souvent pu être démontrée. Simplement

fauchées et non fertilisées, leur largeur optimale se situerait

entre cinq et dix mètres. Leur efficacité dépend de la

nature du sol, du couvert végétal voisin (une bande

enherbée suivie d'une haie offre une efficacité maximale) et de

la saison (efficacité réduite en hiver). Les bandes

enherbées peuvent toutefois être court-circuitées par un

réseau de drainage mal conçu. Une bande de six mètre de

large composée des espèces fréquentes (ray-grass anglais,

fétuque, dactyle...) pourrait ainsi intercepter jusqu'à 99% des

pesticides. Pour la même largeur, une étude privée

d'Arvalis révèle une baisse de 62% du volume d'eau

ruisselé, de 58% des teneurs en nitrates, de 72% des teneurs en produits

phytosanitaires et de 91% en particules solides y compris phosphates(Arvalis).

D'un coût total d'implantation estimé à 100€/ha et

d'un coût d'entretien de 30€/ha, les bandes enherbées

constituent une technique efficiente de protection des cours d'eau.

Exempl

|

100 90

80 70 60 50 40

30 20 10

0

|

|

6 mètres

12 mètres

18 mètres

|

|

|

|

|

Volume d'eau

ruisselé

|

Teneurs en

nitrates

|

Teneurs en

produits

phytosanitaires

|

Teneurs

en

particules

solides,

dont

phosphore

|

Figure N°7 : Exemple de l'efficacité de

trois largeurs de bandes enherbées (source Arvalis)

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 14

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

La préservation des zones humides

Les zones humides abritant des eaux stagnantes peu

oxygénées sont des milieux de dénitrification où

peuvent aussi se fixer les particules érodées sur lesquelles sont

adsorbées du phosphore ou des molécules phytosanitaires. Les

prairies humides de fonds de vallons sont les plus efficientes et les plus

concernées par les campagnes de préservation des entités

paysagères. Leur efficacité est fonction du temps de

séjour des intrants dans la zone humide, d'où une

efficacité moindre en période de forte pluviométrie.

L'efficacité vis-à-vis des nitrates a atteint 75% de

dénitrification pour une zone humide de l'ouest du bassin de la Seine en

période estivale (Curie, 2006). D'autres mesures révèlent

des taux réduits de 35 à 100% (Larson et al., 2000 ; Haag,

Kaupenjohann, 2001 in Hellier et al., 2009)

La priorisation des prairies

Les prairies sont très avantageuses en termes de

préservation de la qualité des eaux. Assurant une couverture

végétale permanente et une perméabilité du sol, le

lessivage hivernal des nitrates est fortement réduit. Sources de

biodiversité et peu traitées en substances polluantes, leur

abandon au profit des cultures fourragères annuelles n'est pas sans

conséquence sur la qualité de l'eau. L'efficacité des

prairies dépend des pratiques, notamment de la densité

d'élevage lorsque celles-ci servent de pâturage. Plus leur gestion

est extensive, moins le risque de transfert de nitrates est important. Les

risques de pollution sont toutefois plus importants sous une prairie

pâturée que sous une praire fauchée (Simon et al, in

Hellier et al., 2009). L'allongement de la durée des prairies est

également favorable à la qualité de l'eau : plus la

prairie se rapproche d'une prairie permanente, plus elle est efficace dans

l'adsorption des nitrates. Cependant, l'intégration ne serait-ce que

d'une prairie temporaire au sein d'une rotation céréalière

s'avère déjà bénéfique pour la

qualité de l'eau.

Les méthodes d'apport des intrants

Les dates d'épandage des substances phytosanitaires en

fonction des conditions météorologiques conditionnent de

manière très significative leur transfert dans le milieu.

En ce qui concerne la fertilisation azotée, celle-ci

doit être équilibrée. Le fractionnement des apports permet

d'adapter la fertilisation aux besoins des cultures et d'éviter les

excédents d'azote lessivable. Un apport annuel d'azote organique

inférieur à 170kg d'azote/ha est à ce titre

conseillé. Un cahier d'épandage et un plan de fumure peuvent

être réalisés par l'exploitant.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 15

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

3. Programmes d'action territoriaux

Au-delà du cadre réglementaire européen

et national, la lutte contre la pollution agricole nécessite des

programmes d'action prenant en compte les spécificités

territoriales : conditions naturelles, activités anthropiques, jeux

d'acteurs... Différentes stratégies sont ainsi

élaborées à des échelles hydrologiques comme les

bassins versants et s'inscrivent le plus souvent dans le cadre d'un SAGE ou

d'un Contrat de rivière. Ce processus de « localisation » et

de contractualisation de la gestion de l'eau renforce la participation des

différents acteurs, y compris des exploitants agricoles, à

l'élaboration des plans d'action. Ces programmes reposent sur

l'incitation financière et le volontariat des agriculteurs : des aspects

plus prometteurs, durables et souvent mieux perçus que la contrainte

réglementaire et unilatérale.

L'évolution des contrats agri-environnementaux

Les premiers contrats de mesures agri-environnementales (MAE)

ont été mis en place de 1992 à 1999 suite à la

réforme de la PAC. Financés par le Fonds Européen

d'Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA), ils sont mis en oeuvre par

chaque région à travers un cahier des charges qui prend en compte

les spécificités territoriales. Une des mesures phares des MAE

est l'ancienne Prime à l'herbe qui garantissait 45€/ha pour les

exploitants maintenant un pâturage extensif et des pratiques favorisant

les prairies temporaires ou permanentes. Les Plans de Développement

Durable (PDD), appartenant également au premier dispositif MAE, sont

restés de l'ordre de l'expérimental et leur influence est peu

généralisable. Finalement, le dispositif MAE a été

d'une efficacité très discutable pour plusieurs raisons.

Fondé sur le volontariat des agriculteurs, seuls les exploitants

déjà sensibilisés aux pratiques extensives ont

été concernés par ces mesures. La première Prime

à l'herbe a seulement permis d'encourager les exploitations

déjà respectueuses de l'environnement, sans être d'un

montant suffisamment décisif pour réorienter les exploitations

où le risque lié à l'intensification des activités

était réel. A titre d'exemple, la prime relative au maïs

ensilage pouvait atteindre plus de 300€/ha à la même

période. Les Opérations Locales Agro-Environnementales (OLAE) de

ce dispositif, essentiellement orientées vers l'entretien du paysage

rural, ont également connu un échec relatif. Touchant

majoritairement les secteurs affectés par l'exode rural, l'objectif de

l'UE s'est avéré plus proche du maintien des revenus des

exploitants que de la réduction des pollutions agricoles. A titre

d'exemple, à la fin du dispositif en 1999, seul 0,7 % de la SAU

française était couverte par les opérations locales.

Dès 1999, la loi d'orientation agricole met en place

les Contrats Territoriaux d'exploitation (CTE). Signés pour cinq ans et

reprenant l'ensemble des mesures agri-environnementales des pratiques

précédentes, leur fonctionnement plus global et forfaitaire en

facilite la gestion. Plus efficaces que les MAE et les PDD, les CTE conservent

toutefois le même défaut : celui d'encourager les exploitants aux

pratiques déjà favorables à l'environnement. Des actions

auparavant volontaires se stabilisent par la rémunération, ce qui

procure une véritable « aubaine » pour les exploitants. Le

bilan 2001 révèle qu'une majorité de CTE s'inscrivent dans

une démarche individuelle et dans des régions peu

concernées par l'intensification de l'agriculture, alors que des actions

collectives à plus grande échelle auraient été plus

profitables. A titre d'exemple, en Lorraine comme dans d'autres régions

souffrant de

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 16

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

disparités départementales, les CTE ont

montré leur inefficacité. Dans ces régions, les

départements et territoires les plus dynamiques (comme la Moselle) sont

à même de prendre en considération les deux volets du

contrat (amélioration environnementale et socio-économique) et de

maitriser financièrement les rouages du dispositif. A l'inverse, les

départements en déclin comme les Vosges tentent de

réorienter le dispositif vers l'amélioration

socio-économique de la situation.

En 2003, les Contrats d'Agriculture Durable (CAD) remplacent

finalement les MAE et les CTE. Les évolutions principales du dispositif

reposent sur une meilleure prise en compte des spécificités

territoriales, un recentrage sur les enjeux environnementaux, une refonte

budgétaire et une simplification administrative. Ces contrats sont

également signés pour cinq ans à partir d'un

arrêté préfectoral qui définit les enjeux

prioritaires de chaque territoire et un nombre d'actions limité à

entreprendre pour chaque enjeu. Les mesures agri-environnementales initiales

peuvent toutefois cohabiter avec les CAD. C'est le cas des OLAE et des Primes

Herbagères Agro-Environnementales (PHAE 1 de 2003 et PHAE 2 de 2007) qui

remplacent la Prime à l'herbe. L'arrêt des CTE a cependant

entrainé l'hésitation des agriculteurs vis-à-vis de la

contractualisation et de son caractère aléatoire, d'autant que

les CAD s'avèrent moins avantageux sur le plan financier.

En 2007, le Programme de Développement Rural Hexagonal

(PDRH) propose de nouveaux contrats agri-environnementaux qui induisent

l'impossibilité de signer de nouveaux CAD. Ces nouveaux contrats de cinq

ans engagent l'exploitant à respecter une ou plusieurs Mesures

Agri-Environnementales Territorialisées (MAET), l'objectif étant

de renforcer le pouvoir de l'échelon régional puis local dans la

lutte contre la pollution agricole. Un cahier des charges agro-environnemental

est appliqué à la parcelle et aux éléments

paysagers voisins (haies, ripisylves, zones humides). Ces mesures doivent

permettre de répondre au mieux à des menaces localisées au

sein de territoires prioritaires en lien avec la Directive Cadre sur l'Eau. Un

maximum de deux mesures par enjeu environnemental est proposé afin de

gagner en simplicité et de limiter les dépenses publiques

liées à ces mesures.

De manière générale, les

différents types de contrat s'avèrent critiquables quant à

leur efficacité sur l'amélioration de la qualité de l'eau.

Outre le fait que leur succession n'ait pas permis de gagner la confiance des

exploitants qui continuent de percevoir ces dispositifs comme

aléatoires, ponctuels et favorables qu'à court terme, chacun des

contrats est limité dans ses effets par ses propres

caractéristiques. Leur gestion est coûteuse sur le plan

administratif, tandis que leur suivi et leur évaluation est complexe.

Par principe, ces contrats ne font qu'inciter et conforter les choix

d'agriculteurs déjà volontaires et aux pratiques favorables

à l'environnement. On parle « d'effet d'aubaine » de ces

contrats pour les exploitants dont les bonnes pratiques sont financées

alors que les mauvaises pratiques d'autres exploitants ne sont pas

sanctionnées. Enfin, ces contrats sont localisés dans des zones

éligibles dont la délimitation a tendance à varier dans le

temps et l'espace, rendant leur efficacité à long terme

discutable.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 17

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

Les contrats de maitrise des pollutions agricoles

En 1993, le premier Programme de Maitrise des Pollutions

d'Origine Agricole (PMPOA) est mis en place dans le but de financer la mise aux

normes des bâtiments d'élevage pour le stockage des effluents et

d'inciter à un épandage réfléchi, en accord avec la

réglementation récente sur les installations classées pour

l'environnement. Comme pour les contrats environnementaux, l'adhésion

est contractuelle et fondée sur le volontariat. Ce dispositif trouve son

succès dans le fait que les modifications que les agriculteurs sont

incités financièrement à réaliser leur seront

normalement à terme imposées par la loi. Dans les faits,

plusieurs rapports critiquent la mise en oeuvre de ce programme pour

différentes raisons : le fait qu'il ne concerne essentiellement que des

exploitations d'une certaine taille, supérieures à 70 UGB en

moyenne ; la longueur des procédures et un coût réel de

deux milliards d'euros au lieu d'un milliard planifié.

En 2002, le second Programme de Maitrise des Pollutions

d'Origine Agricole (PMPOA 2), ou Programme de Maitrise des Pollutions

Liées aux Effluents d'Elevage (PMPLEE) corrige quelques limites du

programme précédent. La norme communautaire de 170 kg

d'azote/ha/an devient une obligation. La taille minimale d'élevage pour

accéder aux aides est abrogée. Les zones vulnérables selon

la Directive Nitrates font obligatoirement partie des zones prioritaires. A ce

titre, tout éleveur en zone vulnérable qui ne se serait pas

engagé dans le processus de mise aux normes à partir de 2006 est

exclu du tout programme d'investissement communautaire.

Les opérations non-contractuelles

Ces programmes n'engageant pas juridiquement les exploitants

concernent essentiellement les conseils en fertilisation dans le cadre de la

pollution azotée. Nées en 1980 des constatations du rapport

Hénin qui démontre le lien entre surfertilisation et pollution de

l'eau, les premières mesures visant à diffuser les bonnes

pratiques de fertilisation sont initiées par la Mission Eau-Nitrates et

le Comité d'Orientation pour la Réduction de la Pollution par les

Nitrates (CORPEN). Dès 1990, l'Association Nationale pour le

Développement Agricole (ANDA) lance le programme Ferti-Mieux qui prend

de l'ampleur grâce au volontariat des agriculteurs. Chaque action

Ferti-Mieux est lancée sur un territoire donné et suivie par un

comité de pilotage. Financées par les chambres d'agriculture, les

agences de l'eau et les collectivités territoriales, le coût de

chaque opération est estimé à 100 000 €/an. En 2010,

deux millions d'hectares étaient couverts par un programme, soit 30 000

exploitants répartis en 65 actions Ferti-Mieux. Ces opérations

ont montré de bons résultats en termes d'évolution des

pratiques de fertilisation et de la pollution azotée, bien qu'elles

reposent sur le volontariat des exploitants, au même titre que l'ensemble

des contrats agri-environnementaux. (Cf Annexe)

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

L'étude de la relation entre activités agricoles

et dégradation de la ressource en eau révèle la

complexité de la mise en oeuvre de politiques agri-environnementales

intégrées et adaptées aux spécificités

territoriales ; en témoignent les plans successifs et leur

évolution permanente laissant parfois les acteurs dubitatifs quant

à la cohérence des dispositifs publics. La réduction de

l'utilisation des intrants et la remise en cause progressive des techniques qui

ont été à la base de l'intensification agricole de ces

soixante dernières années semble être en cours. Les

pratiques visant à prévenir la vulnérabilité des

milieux se généralisent et permettent de préserver

à la fois la ressource en eau et le paysage agricole.

Comment accélérer la

généralisation de ces bonnes pratiques sans remettre en cause la

rentabilité des exploitations ni créer des effets d'aubaines par

l'opportunité des contrats agri-environnementaux ?

Comment adapter les politiques agri-environnementales aux

spécificités d'un territoire et de son jeu d'acteurs ?

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 18

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 19

Deuxième partie :

Relation Eau-Agriculture sur le bassin versant La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

Deuxième partie : Etat des lieux de la relation

Eau -

Agriculture sur le bassin versant de la

Seille

1. Présentation du territoire d'étude

1. Situation géographique

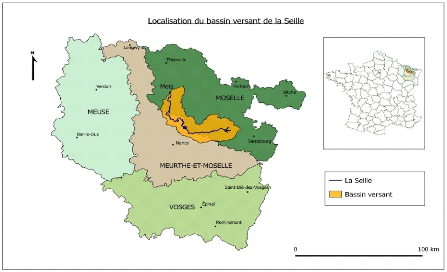

Située dans le bassin frontalier Rhin-Meuse, la

vallée de la Seille s'étend au Sud-Est du département de

la Moselle, au coeur du plateau Lorrain. La Grande Seille prend sa source

à la sortie d'un étang piscicole de 600 ha : l'étang du

Lindre. Elle traverse deux régions naturelles correspondant à

deux ensembles géologiques distincts sur un parcours de 120 km :

- le Saulnois ou « pays des étangs » en

amont. La rivière s'y écoule de manière lente et

linéaire sur les terrains argilo-marneux d'une large vallée

appartenant au Parc Naturel Régional de Lorraine. La Seille y

reçoit l'essentiel de ses affluents au sein d'un réseau

hydrographique très diffus, parmi lesquels la Petite Seille, son

principal affluent en rive droite.

- Sur le plateau liasique du secteur aval où affleurent

les marnes et calcaire à gryphées, au pied des côtes de

Moselle, sa faible pente et son débit modéré donnent

à la Seille un tracé plus sauvage et sinueux entre quelques

communes ayant emprunté leur nom à la rivière. Les

affluents y sont courts et temporaires.

L'exutoire de son bassin versant de 1264 km2 se

situe au niveau de l'agglomération Messine, principal pôle urbain

du territoire avec 120 738 habitants, où la Seille constitue un affluent

rive droite de la Moselle.

Figure N°8 : Localisation du bassin

versant de la Seille

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 20

Deuxième partie :

Relation Eau-Agriculture sur le bassin versant La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

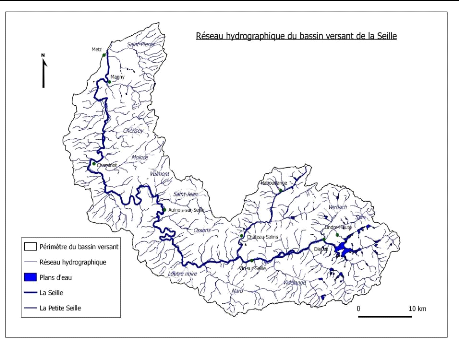

Figure N°9 : Réseau hydrographique du bassin

versant de la Seille

2. Patrimoine naturel

Le bassin versant offre un territoire relativement

homogène d'un point de vue topographique, pluviométrique et

nature des sols. Soumis à un climat océanique à tendance

continentale avec 785 mm de précipitations annuelles moyennes

(1971-2004), le bassin connait toutefois une importante variabilité

pluviométrique interannuelle. L'ensemble de la vallée se situe

sur des terrains sédimentaires du Trias et du Jurassique, avec la

présence d'un gîte salifère au sein des sols argileux qui

occasionne des remontées d'eau salée en surface. Ces

caractéristiques font du secteur amont de la vallée de la Seille

l'une des deux vallées halophiles de France continentale, milieu

extrêmement rare en Europe. Ces gisements salifères sont à

l'origine d'une forte teneur en chlorures dans les eaux de la Seille qui

explique en partie l'absence de ripisylve. Une flore halophile exceptionnelle

colonise les prés salés continentaux qui font l'objet d'actions

de conservation avancées : 10 zonages classés en ZNIEFF de type

I, 9 sites en Espaces Naturels Remarquables, acquisitions par le Conservatoire

des Sites Lorrains et le Parc Naturel Régional de Lorraine... Des

mesures sont également prises pour la conservation de la faune

associée à ces sites : oiseaux nicheurs et emblématiques

des prairies inondables, insectes halophiles, brochets, chauves-souris... Un

périmètre NATURA 2000 « Secteur amont et Petite Seille

» de 1477 hectares englobant 20 communes constitue la protection la plus

aboutie du bassin versant.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 21

Deuxième partie :

Relation Eau-Agriculture sur le bassin versant La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

3. Activités anthropiques

La Seille est un cours d'eau de plaine, lent et moyennement

abondant sur lequel les activités

anthropiques peuvent être qualifiées de fortes. Sa

situation singulière entre les activités

piscicoles de l'étang du Lindre en amont et

l'agglomération Messine en aval pose notamment

de nombreux problèmes en termes de contrôle

d'écoulement. Entre ces deux points, la Seille

évolue dans un milieu rural « très

humanisé » dans lequel les caractéristiques du cours

d'eau

sont intimement liées aux activités humaines,

depuis la production historique de sel qui a

forgé l'identité du secteur jusqu'au milieu du

XIXème siècle, aux activités agricoles et

d'élevage qui régissent le bassin actuellement, en

passant par les aménagements plus ou

moins récents du cours d'eau.

Nombre d'habitants

< 1000

1000 <

2000

2000 <

5000

Démographie

Son bassin versant n'héberge que 212 000 habitants

(recensement 2009) dans 180 communes

dont 96% abritent moins de 2000 habitants et deux communes

comprennent plus de 10 000

habitants autour de Metz : Marly et Magny. Trois communes se

distinguent également dans ce

bassin rural : Dieuze et Morhange dans le secteur amont avec plus

de 3800 habitants et

Château-Salins à l'entrée du secteur

médian avec 2500 habitants.

Nombre de communes

160

15

3

% de communes

88,40%

8,29%

1,66%

Tableau I : Taille des communes sur le bassin versant

(INSEE, 2009)

L'exploitation historique du sel

> 10 000

3

1,66%

Depuis l'antiquité et jusqu'au milieu du

XIXème siècle, l'extraction du sel par

évaporation des eaux des sources salées a constitué

l'activité principale du secteur amont du bassin versant. Non seulement

cette activité a forgé l'identité de communes

emblématiques comme Vic-sur-Seille, Château-Salins, Marsal ou

Dieuze, mais elle a également modifié les paramètres

hydrologiques et la naturalité du cours d'eau par les

aménagements hydrauliques qu'elle a induit dans le but de faciliter

l'exploitation et le transport du sel. Les campagnes de curage et de

recalibrage des années 1800, les recoupements de méandres sur la

Vieille Seille à Vic-sur-Seille et Lindre Basse, ainsi que le

redressement de la Seille à Blanche Eglise en 1830 et entre Mulcey et

Chambrey en 1890 constituent les travaux hydrauliques les plus impactant

liés à cette activité.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 22

Deuxième partie :

Relation Eau-Agriculture sur le bassin versant La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

Les aménagements hydrauliques

De manière plus contemporaine, des opérations

d'aménagement initiées dans les années 1960 ont

contribué à augmenter la vulnérabilité du cours

d'eau à l'intensification de l'agriculture par réduction de son

pouvoir d'autoépuration. Naturellement peu boisées à cause

de la teneur

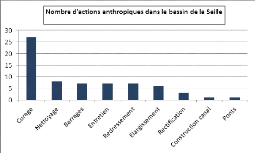

Figure N°10 : Nombre d'actions anthropiques

sur

la Seille XIIIe siècle - 2010

en chlorures de l'eau, les berges de la Seille ont connu un

déboisement intensif lié au développement de

l'agriculture. Des travaux

d'enrochements et de curage

réalisés dans les années 1980 autour de Blanche Eglise,

Mulcey et Marsal sont à l'origine de la faible profondeur et du

débit réduit de la rivière. Plusieurs méandres du

secteur amont ont été abandonnés au profit d'un lit mineur

rectiligne, large mais artificiel. Dans le secteur amont, plusieurs canaux et

drains construits jalonnent le parcours de la Seille tandis que les villages

équipent leurs abords

de digues bétonnées et de remblais pour se

prémunir des inondations. Le secteur aval de Chambrey à Metz a

connu un élargissement de son lit jusqu'à 7m afin de

protéger l'agglomération messine des crues.

Le bassin versant possède un fort taux de drainage,

aggravé par le reprofilage des fossés. Plusieurs zones halophiles

ont été indirectement dégradées par ces

aménagements qui ont conduit à l'assèchement des prairies

et à la disparition, dans les années 1990, de la majeure partie

du réseau de zones humides saumâtres. 33% des habitats halophiles

ont ainsi disparu entre 1967 et 2000 (MONY et MULLER, 2002), tandis que le

drainage a engendré la transformation de 85 hectares de prairies

salées en prairies non salées intensives.

Photo N°1 : Digue de protection à Sillegny

Photo N°2 : Digues au centre à Vic-sur-Seille

Deuxième partie :

Relation Eau-Agriculture sur le bassin versant La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

Photo N°3 : Enrochements en aval de Vic-

sur-Seille

Photo N°4 : Pont, seuil et enrochements à

Cheminot

La pisciculture

La région Lorraine, forte de ses nombreux

étangs, possède une forte tradition piscicole. Le domaine du

Lindre, par sa superficie et ses 13 millions de mètres cubes d'eau, est

l'un des plus grands des 134 étangs de la région. Doté

d'une biodiversité remarquable liée à sa gestion extensive

par le Conseil Général de la Moselle et ses zones humides

préservées, l'activité principale du domaine reste la

pisciculture permise par la bonne qualité de ses eaux. La pêche se

fait par vidange de l'étang chaque année en septembre pendant la

période dite « d'assec ». Toutefois, l'activité

piscicole du Lindre n'est pas sans conséquence sur

l'écosystème naturel de la Seille : contamination piscicole par

libération de souches d'élevage compétitrices aux souches

locales, déversement de flux de matières organiques

constitué de rejets d'élevage (MES, nitrates, phosphore)...

D'autre part, Grisan (1999) a étudié l'influence de l'alternance

des vidanges et remplissages de l'étang sur le fonctionnement

hydrologique de la Seille : bien qu'il en perturbe discrètement le

système d'écoulement, il joue le rôle

d'écrêteur de crue par son remplissage et peut garantir un soutien

du débit du cours d'eau en période d'étiage.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 23

Photo N°5 : Naissance de la Seille au Lindre Photo

N°6 : Mise en assec et dispositif de pêche

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 24

Deuxième partie :

Relation Eau-Agriculture sur le bassin versant La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

Industries et autres activités

Avec seulement cinq industries et 2689 PME-PMI

recensées, le secteur industriel quasi inexistant n'exerce pas de

pression particulière sur le milieu aquatique.

Le bassin connait l'émergence récente d'un

tourisme orienté vers le patrimoine culturel, naturel et historique de

la vallée : Musée du Sel à Marsal, Musée Georges de

la Tour, sentiers balisés et pédagogiques du Pays des

Etangs...

Cours d'eau de 2ème catégorie

piscicole, la Seille est très appréciée des pêcheurs

amateurs pour sa variété d'espèces : brochets dans les

vallées inondables, sandres, silures en aval, perches, carpes, tanches,

gardons, chevesnes, barbeaux, ablettes et goujons. De nombreux plans d'eau de

pêche privée ont été créés depuis

1967. Le bassin versant compte neuf A.A.P.P.M.A coordonnées par la

Fédération départementale de Moselle pour la Pêche

et la Protection des Milieux Aquatiques dont les membres sont relativement bien

investis dans la gestion du cours d'eau.

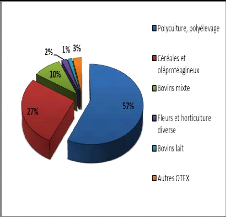

Les activités agricoles

Avec 774 exploitations en 2010 et plus de 78,82% de la

superficie du bassin dédiée aux terrains agricoles formant une

S.A.U de 92 086 hectares, le secteur agricole représente la menace la

plus forte sur le milieu. Les cultures permanentes y occupent une surface non

négligeable en amont mais sont toutefois éloignées du

cours d'eau. La filière céréalière fournit

l'essentiel des revenus des agriculteurs.

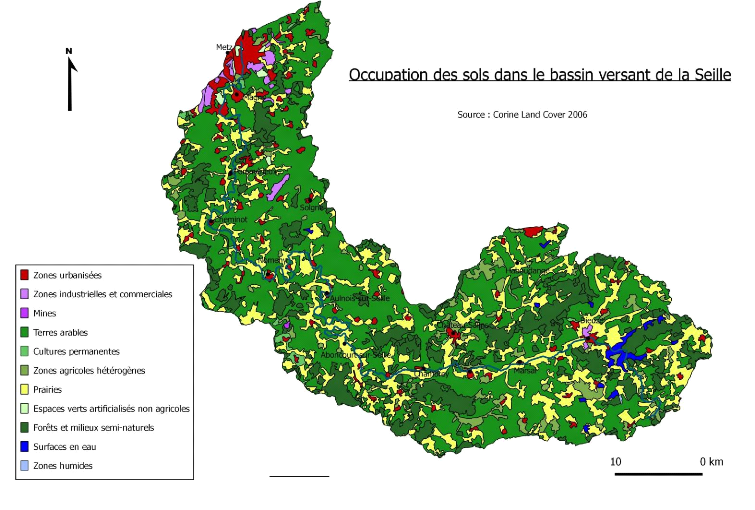

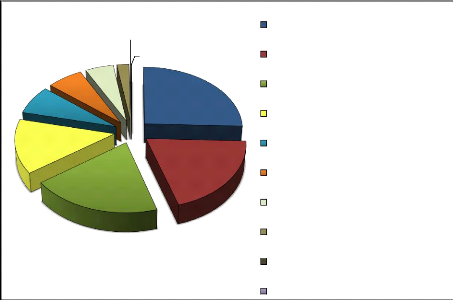

Figure N°11 : Taux d'occupation des sols sur le

bassin

versant de la Seille (Source CLC 2006)

Figure N°12 : Occupation des sols sur le bassin versant

Det uble 2

de la Seille (Source CLC 2006)

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 26

Deuxième partie :

Relation Eau-Agriculture sur le bassin versant La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

4. Données hydrologiques

D'après les données de Mohamed EL GHACHI in La

Seille, un système fluvial anthropisé (2007)

Le contexte climatique sur le bassin versant connait des

écarts intersaisonniers et interannuels spectaculaires qui sont à

l'origine d'un fonctionnement hydrologique très variable de la Seille.

Les actions anthropiques sont également à prendre en compte par

leur influence sur la morphologie du cours d'eau.

Globalement, la Seille connait trois phases hydrologiques au

cours de l'année :

- Un fonctionnement « moyen » cinq mois par an

(mars, avril, mai, octobre et novembre) avec un débit de 10

m3/s

- Un fonctionnement « fort » trois mois par an

(décembre, janvier et février) avec un débit

dépassant 36 m3/s. Selon les secteurs, le lit majeur est

sollicité par les lames d'eau écoulées pendant cette

période des hautes eaux.

- Un fonctionnement « faible » quatre mois par an

(juin, juillet, aout et septembre) avec un débit inférieur

à 3 m3/s.

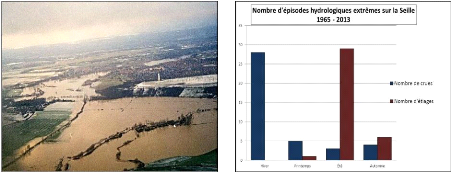

Les extrêmes hydrologiques : les crues

Le phénomène de crue sur la Seille est un

évènement répétitif, inscrit dans l'histoire du

bassin versant et dans la mémoire des acteurs locaux. Les

aménagements humains limitent les dommages liés à ces

phénomènes dans le secteur amont et médian tandis que le

secteur aval a pu connaitre des débordements spectaculaires.

Quatre grands types de crue ont pu être

identifiés :

- Les crues des basses eaux en été :

résultant d'épisodes pluvieux très courts et intenses sur

le bassin versant imperméable, elles ne durent qu'entre 15 et 24

jours.

- Les crues de la fin des basses eaux en automne :

présentant les mêmes caractéristiques que les crues

d'été, elles mettent en jeu des hauteurs d'eau plus importantes

correspondant à la diminution des lames d'eau évaporées.

Elles sont souvent influencées par la vidange annuelle de l'étang

du Lindre.

- Les crues des hautes eaux hivernales : on y distingue les

crues simples (courte durée, montée et descente d'eau plus

rapide) des crues complexes (longue durée, plusieurs pics de crue,