|

THEME : « GESTION DES DECHETS

SOUILLES PAR LES HYDROCARBURES EN MILIEU FLUVIAL : CAS DU FLEUVE OGOOUE AU

GABON DE 2013 à 2017 »

EPIGRAPHE

« Les déchets constituent la

problématique principale de l'environnement aujourd'hui ».

D

AMIEN.

A.

DEDICACE

Nous dédions ce travail de fin de cycle à notre

mère MENVOULA Brigitte, pour nous avoir donné la

vie ainsi que ses sages conseils.

REMERCIEMENTS

Le présent travail a été

réalisé dans le but de l'obtention du diplôme des

études supérieures en navigation intérieure. Il n'aurait

pas pu voir le jour sans l'appui moral, académique et financier de

nombreuses personnes.

Avant tout nous remercions le gouvernement Gabonais pour

l'effort consenti à notre endroit, surtout pour la prise en charge de

notre formation.

Ensuite, notre profonde gratitude à la direction et

à l'ensemble du corps professoral de l'Ecole Régional de

Formation aux Métiers de la Navigation Intérieure

(ERFMNI), qui par leur sagesse et dévouement, nous ont

assuré un meilleur encadrement durant ces trois années

académiques.

Aussi, nous remercions particulièrement

le Commandant MATONGASIMONINI Marco et MonsieurZRAN

TOPI Lucien, qui ont bien voulu assurer respectivement la direction

et la co-direction de ce travail, en dépit de leurs multiples

occupations.

Egalement, nos remerciements s'adressent

à notre famille, notamment Christian NGUEMA MEYE,

Yolande NKIE NGUEMA pour leur soutien financier.

Enfin, que tous ceux qui, de près ou de

loin, ont contribué à la réalisation de ce travail

trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements.

RESUME

Pour protéger l'environnement du fleuve Ogooué,

il est primordial que les autorités compétentes, les armateurs

des bateaux respectent les méthodes de traitement et la

réglementation établies pour la construction de ses derniers

à l'égard de la gestion des déchets souillés par

les hydrocarbures en milieu fluvial.

Ainsi, dans un premier temps notre travail présente les

sources des déchets souillés par les hydrocarbures à bord

des bateaux lié aux activités journalières l'instar de la

salle des machines qui est une grande source de déchets à cause

des réparations qui s'y font comme les vidanges des moteurs, les

chiffons utilisés pour le nettoyage des pièces mécaniques

et des citernes ;d'autres sources proviennent des douches et des cuisines

c'est le cas des eaux usées qui sans contrôle font l'objet d'une

pollution pour le fleuve Ogooué.

Dans un second temps ,nous avons parlé des

différentesméthodes employées pour le traitement des

déchets souillés par les hydrocarbures en milieu fluvial dans les

bateaux comme l'installations des cuves de décantation,

desincinérateurs,des épurateurs, du

systèmeO.D.M.E qui contrôle la

quantité règlementaire des effluents à rejeter dans le

fleuve Ogooué .De même sur le plan juridique, desconventions

internationales et des codes comme Marpol de par ses différents annexes

notamment l'annexe I ;II,III et autres qui stipulent comment les

déchets doivent êtregérer ou contrôlerà chaque

niveau de production des déchets et le code de la navigation

Intérieure CEMAC/RDC en son chapitre II sur la protection des eaux et

élimination des déchets provenant à bord des

bâtiments en son article 125,126 et 127 ;à cela s'ajoute le

bon comportement des navigants qui devrait être soucieux de

l'environnement.

ABSTACT

In order to protect the environment of the Ogooué

River, it is essential that the competent authorities, shipowners, respect the

treatment methods and regulations established for the construction of the

latter with regard to the management of oil-contaminated waste. River

environment.

Thus, at first, our work presents the sources of waste soiled

by hydrocarbons aboard the boats related to the daily activities like the

engine room which is a great source of waste because of the repairs which are

done like engine emptying, rags used for cleaning mechanical parts and tanks,

other sources come from showers and kitchens this is the case of wastewater

that without control are subject to pollution for the river Ogooué.

In a second step, we talked about the different methods used

for the treatment of hydrocarbon-contaminated waste in the river environment in

boats such as settling tanks, incinerators, scrubbers, O.D.M.E which controls

the quantity regulation of effluents to be discharged into the

OgoouéRiver. So also on the legal level, international conventions and

codes like Marpol by its various annexes including Annex I; II, III and others

which stipulate how waste should be managed or control at each level of waste

production and the CEMAC / DRC inland navigation code in Chapter II on the

protection of water and the disposal of shipboard waste in its articles 125,

126 and 127; flight behavior that should be environmentally conscious.

LISTE DES ABREVIATIONS

COW : CrudeOilWashing ;

CEMAC : Communauté Economique et

Monétaire de l'Afrique Centrale ; CDPM : Code

des Ports Maritimes ;

EEDI : indice de conception

d'efficacité énergétique (EnergyEfficiency Design

Index) ;

L.P.G :Liquid Propane Gas ;

MEPC : Comite de la protection du milieu

marin

N.B : « Nota

bene » qui signifie notez bien ;

NOx : oxydes

nitreux ;

O.D.M.E : Oildischarge monitoring

equipment (équipement de surveillance des rejets

d'hydrocarbures) ;

OMS : Organisation Mondiale de la

Santé ;

ONU : Organisation des Nations

Unies ;

PM : pour matières

particulaires d'après l'expression

ParticulateMatter ;

SEEMP :ShipEnergyEfficiency Management

Plan (Plan de gestion de l'efficacité énergétique des

navires) ;

SACO : substances

qui appauvrissent la couche d'ozone ;

SOx :oxydes de soufre ;

RDC : République

Démocratique du Congo ;

TJB : tonneau de jauge brut ;

V.L.C.C: Very large crude carrier;

ZCE : Les zones d'émission

contrôlées.

INTRODUCTION

1.

Problématique.

Le milieu fluvial fait face à un

phénomène grandissant, celui des déchets souillés

par des hydrocarbures à l'égard de leur gestion.

Au regard de l'actualité environnementale, certains

pays du monde ainsi que des organisations non gouvernementales tentent de

résoudre de façon quotidienne le problème des

déchets issus des hydrocarbures.

Dans ce contexte, ces derniers organisent des

conférences, des forums, des séminaires et créent des

partenariats pour une meilleure résolution de ce problème

crucial.

En plus, ils procèdent à des sensibilisations

via la presse écrite ou audiovisuelle vis-à-vis des producteurs,

les transporteurs et les utilisateurs des hydrocarbures afin de montrer aux

yeux du monde la dangerosité et les risques auxquels l'humanité

est confrontés.

A cela, il convient de signifier que la protection de

l'environnement devrait permettre de prendre des mesures appropriées,

afin de limiter l'impact négatif des activités de

l'humanité sur son environnement.

Ainsi, cette situation permettra de mieux conserver la nature

d'identifier les actions humaines qui l'endommagent au point de porter

préjudice aux générations futures ainsi que la mise en

place des actions correctives.

A titre d'exemple, les forêts, les fleuves, les

océans constituent des habitats les plus écologiquement

dynamiques et les plus biologiquement diversifiés de la planète.

Elles contribuent notablement à maintenir la productivité de la

flore et de la faune marines, des poissons et des oiseaux.

En outre, ces eaux constituent une des espèces

fondamentales qui ont un impact sur la survie et l'abondance de nombreuses

autres espèces dans l'écosystème.

Dans ce cas, l'homme est censé de pouvoir mettre en

place des mécanismes de protection efficaces de

l'écosystème afin d'éviter des dégradations

très importantes relatives à la mauvaise gestion de ces

déchets. Cette situation nous mène à plusieurs

préoccupations majeures, celles de savoir :

· Quelle est l'origine des déchets souillés

par les hydrocarbures dans le fleuve OGOOUE, au Gabon ?

· Comment gérer efficacement ces déchets

pour limiter son impact négatif sur le fleuve OGOOUE, au

Gabon ?

2. Hypothèses

Dans le cadre de cette recherche scientifique, nos

hypothèses se formulent de la manière ci-dessous :

· les déchets souillés par les

hydrocarbures dans le fleuve OGOOUE auraient pour origine les activités

liées aux navires ;

· les déchets souillés par les

hydrocarbures seraient gérés efficacement afin de limiter

son impact négatif sur le fleuve OGOOUE, au Gabon.

3. Objectifs du travail

3.1. Objectif

général

· protéger l'environnement pour éviter de

porter préjudice aux générations futures

3.2. Objectifs

spécifiques

· mettre en place des mécanismes de protection

efficaces de l'écosystème ;

· sensibiliser à travers la presse les

producteurs, les transporteurs et les utilisateurs des hydrocarbures ;

· résoudre de façon quotidienne le

problème des déchets issus des hydrocarbures...

4. Méthodes et

techniques de recherches

La réalisation de tout travail scientifique doit

obéir à des règles cartésiennes afin de guider la

recherche qui permettra de ressortir la vérité sur un fait.

Pour cela notre étude ou travail adoptera les

méthodes et techniques suivantes :

· La méthode descriptive : elle

consiste à déterminer la nature et les caractérisés

des phénomènes ;

· La méthode analytique : elle nous a

servi à analyser les faits, lesphénomènes et les

réalités entrant en jeu dans le traitement du présent

travail ;

· La méthode déductive :

Méthode de pensée par laquelle on conclut à partir

d'observations, qui va du général au particulier.

6. Choix et

intérêt du sujet

Le choix de notre travail porte sur « la

gestion des déchets souillés par les hydrocarbures en milieu

fluvial » afin de vérifier si une meilleure organisation de la

gestion des déchets peut faire l'objet d'une réduction durable de

ces derniers.

7. Délimitation

spatio-temporelle

Une étude scientifique s'examine sur plusieurs plans.

Pour des raisons précises et d'orientations exactes, notre travail se

fera sur le fleuve Ogooué au Gabon et cela de 2013 à 2017.

8. Difficultés

rencontrées

Une telle étude ne peut s'effectuer sans obstacles. En

effet, dès le début, lorsque nous avions expliqués aux

autorités fluviale et maritimes ce que nous comptions faire, ils

étaient tous enthousiasmés mais lorsqu'il était question

de nous procurer des informations liées à notre objet

d'étude, ils étaient on ne peut plus réticent,

prétextant qu'on n'avait pas le droit d'accès à ce

dossier. Certains nous fixant même plusieurs fois des faux rendez-vous.

Donc notre principale difficulté vécue est liée à

la rétention de l'information dont ont fait preuve certains individus

dans les différents services que nous avons visité au Gabon.

Par ailleurs, d'autres obstacles sont liés à la

collecte de données car elle a été une rude

épreuve. En effet, au départ nous avons cru pouvoir trouver une

littérature abondante, variée et récente sur la gestion

des déchets souillés par les hydrocarbures en milieu fluvial en

général mais pour le cas du fleuve Ogooué particulier,

hélas notre surprise a été grande de constater la

rareté de l'information aussi bien sur le net que dans les autres

sources d'informations.

9. Canevas

Outre l'introduction et la conclusion, le présent

travail est subdivisé en trois chapitres notamment :

· Le premier chapitre portera sur le cadre

théorique et conceptuel ;

· Le deuxième chapitre sera consacré

à la gestion des effluents à bord.

· Le dernier chapitre analysera les déterminants

de la gestion des déchets souillés par les hydrocarbures sur le

fleuve Ogooué.

CHAPITRE I : LA CARDE

THEORIQUE ET CONCEPTUEL.

I.1 Définitions des

concepts

Nous aurons donc :

I.1.1 : Gestion

Ø Ensemble des activités d'organisation, de

planification, de direction et de contrôle nécessaires pour qu'une

entreprise atteigne ses objectifs.1(*)

Ø C'est l'action de gérer, de contrôler ou

encore de maitriser quelque chose ou quelqu'un.

I.1.2 : Déchets

Ø Résidu impropre à la consommation,

inutilisable (et en général sale ou encombrant).2(*)

Ø Ce sont des résidus, débris qui reste

après avoir transformer une matière ou un quelconque produit.

I.1.3 : Souillés

Ø Contaminés, pollués3(*).

Ø C'est le fait d'être tacher par quelque

chose.

I.1.4 : Hydrocarbures

Ø corps organique uniquement composé d'atomes de

carbone et d'hydrogène.4(*)

I.1.5 : Milieu

Ø Ensemble des caractéristiques physiques,

chimiques et biologiques qui définissent un type d'environnement

géographique naturel ou propre à une espèce animale ou

végétale5(*).

Ø Ensemble des facteurs géologiques,

pédologiques et climatiques6(*).

I.1.6 : Fluvial

Ø Qui est relatif au fleuve, à un cours

d'eau.

Ø Qui est relatif à un cours d'eau

intérieur.

Apres avoir définit les concepts, nous

présenterons les autres définitions

I.2 : Les autres

définitions

I.2.1: Un ballast tank

C'est un réservoir d'eau de grande contenance

équipant certains navires. Il est destiné à être

rempli ou vidangé d'eau de mer afin d'optimiser la navigation.

L'opération de vidange, ou déballastage, effectuée dans de

mauvaises conditions peut poser des problèmes écologiques. Le

ballast est également le nom donné aux capacités de

stockage de combustibles ou d'eau douce : ballast « eau

douce », ballast à combustible.7(*)

I.2.2 : Effluents

Terme générique désignant une eau

résiduaire urbaine ou industrielle, et plus généralement

tout rejet liquide véhiculant une certaine charge polluante (dissoute ou

particulaire).8(*)

I.2.3 : Pétrole

Le pétrole est une huile minérale naturelle

issue de la décomposition sédimentaire des composés

organiques à base de carbone notamment et qui s'est accumulée en

gisements au cours des siècles, et qui est utilisée comme source

d'énergie non renouvelable mais aussi par l'industrie des

matières plastiques qui utilise environ 4% de tous les produits

pétroliers.9(*)

I.2.4 : Gasoil

Le Gazole est appelé également gasoil. Le Gazole

est issu du raffinage du pétrole et utilisé pour la production de

chaleur et d'énergie. Le Gazole est utilisé dans les moteurs

Diesels et il n'est pas utile de lui associer du plomb ou tout autre

composé antidétonant à l'opposé de l'essence

étant donné que ces moteurs n'utilisent pas d'allumage par

étincelle électrique.10(*)

I.2.5 : Le filtrat

C'est un liquide plus ou moins purifié recueilli

après filtration d'un mélange.11(*)

I.2.6 : L'environnement

C'est l'ensemble des éléments qui entourent un

individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à

subvenir à ses besoins, ou encore comme « l'ensemble des conditions

naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les

activités humaines 12(*)

I.2.7 : Oléoduc

Un oléoduc est une canalisation destinée au

transport du pétrole. Un oléoduc est souvent

désigné par l'anglicisme plus général pipeline.

Mais pipeline englobe aussi bien les oléoducs que tous les autres tubes

de transports de liquides ou de gaz.13(*)

I.2.8 : Déchets survenant lors de

l'exploitation du bâtiment

Déchets et eaux usées survenant à bord du

fait de l'exploitation et l'entretien du bâtiment.14(*)

I.2.9 : Déchets liés à

la cargaison

Les déchets et eaux usées survenant à

bord du bâtiment du fait de la cargaison.15(*)

I.2.10 : Station de réception

agrées

Les bâtiments au sens de l'article 2b ou les

installations à terre agrées par l'autorité

compétente pour recueillir les déchets survenant lors de

l'exploitation du bâtiment ainsi que les déchets liés

à la cargaison.16(*)

I.2.11 : Ecosystème

C'est un complexe biologique formé de l'ensemble de

facteurs abiotiques et facteurs biotiques existant en équilibre

dynamique à un endroit donné.

I.2.12 : Biosphère

C'est un ensemble des milieux où l'on retrouve la vie

comme l'eau, une partie du sol et de l'air.

I.2.13 : Ordures ménagères

Déchets issus de l'activé quotidienne des

ménages.

I.2.14 : Déchets

ménagers

Un déchet ménager est considéré

comme tout appareil qui ne peut être utilisé comme une machine

à laver.

I.2.15 : Biotique

Se dit de tout facteur ayant un rapport avec la vie.

I.2.16 : Abiotique

Qualifie un milieu où les organismes vivants ne peuvent

exister

I.2.17 : La faune

Elle correspond à l'ensemble des espèces

animales vivant dans un même espace géographique à une

période donnée.17(*)

I.3. Présentation du

fleuve Ogooué au Gabon

Carte 1 : Carte hydrographique du bassin

versant de l'Ogooué

Source :

https://fr.wikipedia.orgconsulté

le 15/08/2018, à Port gentil, à 16h23

Commentaire

Ogooué, fleuve du Gabon, qui traverse le pays en son

centre d'est en ouest pour se jeter dans l'océan Atlantique. Il mesure

environ 1 200 km de long et son bassin s'étend sur

215 000 km2.La source du fleuve se trouve sur les plateaux

Batékés (environ 600 m d'altitude) de la république

du Congo. Le cours d'eau coule d'abord vers le nord-ouest. En aval de Masuku

(dans le sud-est du Gabon), il traverse des rapides, puis reçoit le

Léconi et la Sébé. Après les confluences du Lolo et

de l'Ivindo (environ 180 km plus au nord), il oblique vers l'ouest. En

aval du défilé des Portes de l'Okanda, il devient navigable,

entre en plaine, se dirige vers le sud-ouest et reçoit la Ngounié

(à mi-parcours environ du cours d'eau). À Lambaréné

(située à 15 km environ au sud-ouest) commence le delta de

l'Ogooué : le débit y est d'environ

5 000 m3/s et le régime typiquement

équatorial, avec deux saisons de hautes eaux. Il se jette dans

l'océan Atlantique au sud de Port-Gentil.

CHAPITRE II : LA

GESTION DES EFFLUENTS A BORD.

II.1 Historiques des

bateaux transportant des hydrocarbures

Sous la pression des États-Unis, l'

Organisation

maritime internationale (OMI) rend obligatoire en 1975 la construction des

navires pétroliers double coque dans le cadre de la convention

Marpol 73/78. Les navires

pétroliers à simple coque seront interdits en

2015 en Europe, à la

suite des accidents traumatisants de l'

Erika(12

décembre 1999 au large de la Bretagne) et du

Prestige(13

novembre 2002).Cependant, les doubles coques ont été souvent

imposées par mimétisme plutôt que par choix

réfléchi.

Image1 : présentation du naufrage de l'

Erika

Source :https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/le-naufrage-de-l-erika

Commentaire

Sur cette image nous présente le naufrage traumatisant de

l'

Erikadu

12 décembre 1999 au large de la Bretagne avec du mazout.

Un pétrolier est un

navire-citerne

servant à transporter le

pétrole ainsi

que ses dérivés. Pour le transport d'autres liquides, les navires

ont d'autres appellations : les

méthaniers

qui transportent le

gaz naturel, les

butaniers qui transportent

le

butane, les

chimiquiers pour le

transport de produits chimiques. On les nomme également tankers (en

anglais : oil

tankers, littéralement « citernes à

pétrole »), ou supertankers pour les plus grands ou alors les

Very large crude carrier communément appelés V.L.C.C., nous avons

aussi les chemicals tankers, Gas tankers pour la famille des gaziers les L.P.G.

(Liquid Propane Gas).

On distingue communément les pétroliers à

coque simple et les

pétroliers à coque double. Ces derniers sont

préférés de nos jours aux premiers car

considérés plus sûrs. En effet, dans ce concept, les

cales sont

séparées du contact direct du fleuve ou de la mer par une

ceinture de

ballasts. Un

espace, en général de deux mètres, sépare ces deux

coques. En cas d'avarie, le pétrole se déverse dans cette

capacité et non dans le fleuve ou la mer. Cette double coque sert avant

tout de protection de la cargaison en cas d'abordage.

Image 2 : Coupe transversale d'un

pétrolier (Oil Tanker) à double coque.

Source :

https://amigopai.wordpress.com/2015/06/23/navios-e-submarinos

Commentaire

Cette image, nous montre comment la structure d'un navire

à double coque est constituée.

On peut classer les pétroliers de diverses

façons : soit selon leur taille, soit suivant le type de produits

qu'ils transportent.

Selon les produits transportés, on trouve :

· les transporteurs de brut, qui transportent le

pétrole brut des champs de production jusqu'aux raffineries, sur les

grandes distances. Ce sont très souvent de très grands navires,

dépassant 100 000 tonnes ;

· les transporteurs de produits raffinés, eux

transportent le pétrole sorti des raffineries jusqu'aux consommateurs.

Certains sont spécialisés dans le transport d'essences

« propres » (kérosène, lubrifiants) et

possèdent des pompes séparées suivant les

produits ;

· d'autres transportent les produits

« sales », comme les résidus du raffinage.

Par taille :

· les supertankers transportent les

produits

pétrolierssur de grandes distances ;

· les pétroliers classiques pour les moyennes

distances ;

· les ravitailleurs et navires d'allègement :

ils permettent de ravitailler les autres navires, ou d'alléger les

pétroliers trop gros pour arriver à un certain terminal ;

ils possèdent des équipements spéciaux permettant

l'amarrage à couple et le transfert de pétrole, certains sont

conçus pour s'approcher des plates-formes

pétrolières ;

· les pétroliers côtiers transportent

différents types de produits dans les estuaires et le long des

côtes ; ils doivent avoir des dimensions limitées et une

bonne manoeuvrabilité pour pouvoir se glisser dans les passages

étroits.

II.2 : Origines des

effluents à bord

Nombreuses sont les sources des déchets

souillés par les hydrocarbures et des effluents à bord.

II.2.1 Les résidus des

hydrocarbures sur les navires cargo

L'une des principales

sources de pollution opérationnelle de l'environnement fluvial ou

maritime par les navires est attribuée à ce jour aux machines de

propulsion situées dans la salle de machine, et s'applique à tous

les types de bateaux ou navires, car tous utilisateurs de carburant fuel. Elle

était occultée dans le passé par les rejets des navires de

transport de produits pétroliers, et surtout les gros pétroliers,

qui étaient amenés à manipuler dans les mêmes

citernes, et par les mêmes tuyaux, alternativement eau de mer et

pétrole, ceci pour permettre la gestion de ballast eau de mer dans

l'espace cargaison durant les voyages navire lège, le bon état de

navigabilité avec hélice de propulsion correctement

immergée. Cette gestion à bord est souvent

source de pollution de tous les navires sans exception. La plupart des

déchets d'hydrocarbures s'érigent dans les puisards ou bouchains

de la salle de machine.

Tableau1 : Quelques chiffres pour situer

l'ordre de grandeur de la consommation des navires ou bateaux en mazout.

|

Type de navire

|

Puissance moteur

|

Vitesse

|

Consommation journalière

|

Résidus générés

|

|

Cargo 20 000 t

|

7 500 ch

|

12 nds

|

20 tonnes/jour

|

0,25 m3/j

|

|

Gazier 35 000 m3

|

10 000 ch

|

17 nds

|

35 tonnes/jour

|

0,4 m3/j

|

|

Pétrolier 300 000 t

|

30 000 ch

|

15 nds

|

95 tonnes/jour

|

1 m3/j

|

|

Gros porte-conteneur

|

50 000 ch

|

25 nds

|

180 tonnes/jour

|

2m3/j

|

Source :

https://www.afcan.org/dossiers_techniques/gestion_dech_huileux2.html

Commentaire

En observant très bien ce tableau, il apparait que

selon le type de navire et cela par rapport à la puissance

délivrée par leurs moteurs, la consommation journalière

est très importante par conséquent les résidus

générés sont plus importantes.

II.2.2 Le chargement et

déchargement des pétroliers

Les opérations de chargements et déchargements

des hydrocarbures sont des manoeuvres complexes dans la mesure où elles

comportent pleins de risques notamment les cassures des pipelines

(oléoducs), le manque d'étanchéité des joints des

flexibles, l'électricité statique, les explosions, en somme tous

ces éléments peuvent faire l'objet d'une source de pollution

s'ils ne sont pas parfaitement évités ou contrôlés.

Les plus gros pollueurs par hydrocarbures se situent dans cette

catégorie des navires. La perte de la cargaison entraîne souvent

une catastrophe écologique ou marée noire insurmontable pendant

des longues années.

Image 3 : Station de chargement et

déchargement des hydrocarbures à Port-Gentil.

Source : Port-Gentil (Ancien port)

filmé par ObameNguemaA.

Commentaire

Dans l'image de gauche nous pouvons observer un

mélange de carburant et d'eau qui s'est accumulé au cours des

opérations chargements et déchargements, absolument à

éviter. A droite nous avons les pipelines qui acheminent les

différents produits vers les bateaux et barges, notamment l'essence par

le pipeline vert, le gasoil par le jaune et le pétrole par le noir.

II.2.3 Le nettoyage des

pétroliers

Le nettoyage des cales des navires transportant des

hydrocarbures ou des pétroliers utilisent certaines méthodes ou

techniques pour rendre propre leurs cales ou citernes ce qui engendre toujours

une certaine quantité d'effluent ou eau souillée.

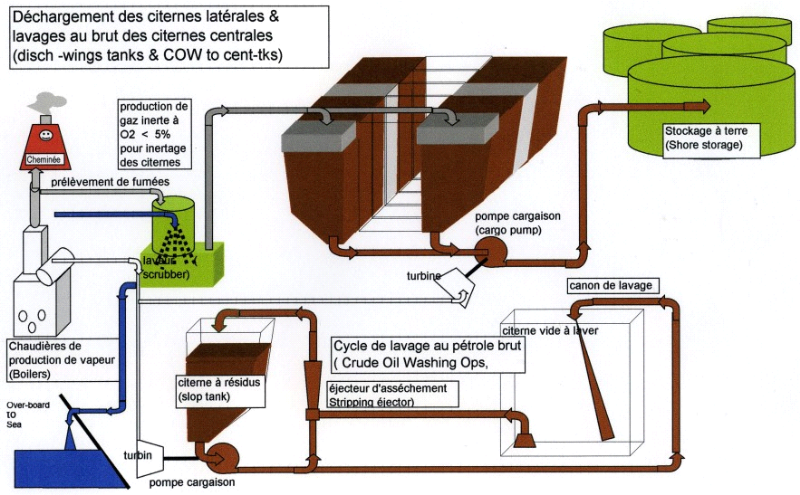

Ø CrudeOilWashing (COW)

On nettoie le « crude » avec du

« crude », le « Crude » est un terme

utilisé pour du pétrole non traité et donc du brut qui

nous vient directement de la terre. L'action dissolvante du

« crude » permet d'avoir un processus de nettoyage bien

plus efficace que quand de l'eau est employée. Mais son

employabilité dans le processus de nettoyage des cales ou citernes fait

toujours l'objet d'une source potentielle d'effluents. Cette méthode

donne l'avantage à tout le monde, c'est du

« win-win », c'est-à-dire gagnant gagnant à

tous les intervenants et cela implique moins de pollution que lorsque le

nettoyage se faisait à l'eau douce ou de mer.

Image 4: schéma illustratif du COW

Source :

https://www.afcan.org/dossiers

Commentaire

Le présent schéma nous montre comment se

déroule le lavage d'une citerne avec le COW.

Ø Load on Top(LOT)18(*)

En 1960, la pollution concernait déjà plus les

gens, c'est pourquoi L'industrie rechercha des alternatives. La solution fut

trouvée et est connue comme (LOAD ON TOP).

On continuera à nettoyer à l'eau mais à

la place de pomper le mélange par-dessus bord on pompait pour aller dans

un (specialslop tank).Dans la citerne de slop l'eau et le pétrole furent

séparés, l'eau fut alors pompé par-dessus bord laissant

seulement le pétrole dans le tank. Dans le terminal de

déchargement le pétrole frais est alors charger au

TOP .C'est ce qu'on appelle le LOT (Load On Top).

II.2.4 Les réparations

ou nettoyages des machines

Lors des interventions des mécaniciens dans l'optiques

de réparer ou nettoyer certaines machines ou pièces, ils font

très souvent usage des produits pétroliers, tels que du

pétrole raffiné et de certains torchons (rags) dont l'utilisation

font l'objet des déchets souillés et donc encore une source de

pollution en cas de mauvaise gestion.

Image 5 : Déchets issus des

interventions mécaniques

Source : Station de chargement et

déchargement des hydrocarbures dans les barges de SOLEO à

l'ancien port de Port-Gentil, filmé par ObameNguemaA.

Commentaire

Après une réparation d'une bouche de connexion

des flexibles à gauche (image n°4) pour le chargement, nous pouvons

observer que des chiffons imbibés de gasoil trainent et comme autre

déchets des colliers de sécurité. A droite (image

n°5), suite à la réparation d'une motopompe (pour

déchargement) laisse paraitre des résidus de gasoil ce qui finit

en générale par-dessus bord en cas de pluie, de nettoyage du pont

à l'eau ou de déferlement des vagues sur le pont principal par

mauvais temps et finalement engendré une pollution. Apres avoir

exposé les sources potentielles des déchets souillés par

les hydrocarbures, nous expliquerons comment les traités.

II.3. Le traitement

Toute opération de gestions ou nettoyages des

déchets souillés par les hydrocarbures à bord vise, au

final, à traiter, recycler ou éliminer le déchet

souillé de manière efficace et écologique. Les options de

traitement et élimination sélectionnées dépendront

de la quantité et du déchet contaminé, de

considérations environnementales et juridique.

De plus le traitement des déchets constitue un ensemble

d'activités permettant de réduire la quantité de

déchets ou leur caractère dangereux, de les recycler ou

d'augmenter leur valeur en récupérant son énergie ou en

transformant en matériaux pouvant être utilisés de

façon productive.

Pour cela nous avons plusieurs méthodes ou techniques,

à savoir :

II.3.1 : La

décantation à bord

La décantation n'est rien d'autre que la

séparation de l'eau, de l'hydrocarbure et des solides.

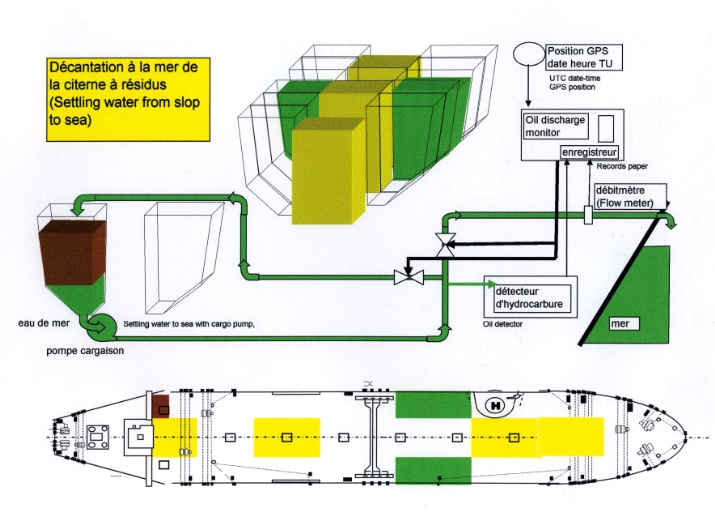

Image 6 : schéma illustratif du

processus de la décantation.

Source :

https://www.afcan.org/dossiers_techniques/gestion_dech_

Commentaire

Comme nous le remarquons très bien, le processus de

décantation consiste à dégager tous les résidus se

trouvant dans la soute du fuel oil pour les stockés dans la sludge tank

ou citerne de boue (déchets).

II.3.2 : La filtration

La filtration est un

procédé

de séparation permettant de séparer les constituants

d'un mélange qui possède une

phase

liquide et une

phase

solide au

travers d'un milieu

poreux.

L'utilisation d'un

filtre permet

de retenir les particules du

mélange

hétérogène qui sont plus grosses que les trous du

filtre (

porosité). Le

liquide ayant subi la filtration est

nommée filtrat ou perméat, tandis que la fraction

retenue par le filtre est

nommé résidu, rétentat ou gâteau.

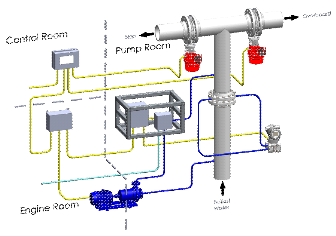

L'équipement de surveillance des rejets

d'hydrocarbures « Oildischarge monitoring

equipment » (O.D.M.E) est basé sur une mesure de la

teneur en huile dans les eaux de ballast et de décantation, afin de

mesurer la conformité aux réglementations. L'appareil est

équipé d'un GPS, d'une fonctionnalité d'enregistrement de

données, d'un compteur de contenu d'huile et d'un

débitmètre. En utilisant l'interprétation des

données, une unité de calcul pourra permettre à la

décharge de continuer ou l'arrêtera à l'aide d'une valve

à l'extérieur du pont.

Image 7 :O.D.M.E

Source :

http://www.insatechmarine.com/products/emissions/odme

Commentaire

Sur cette image nous pouvons voir l'appareil qui permet de

relever les informations concernant le rejet des effluents à bord.

Principe de fonctionnement

Un point d'échantillonnage sur la conduite de

décharge permet à l'analyseur de déterminer la teneur en

huile du ballast et de décanter l'eau en PPM (Partie Par Million).

L'analyseur est auto-entretenu par des nettoyages périodiques à

l'eau douce, et nécessite donc un minimum de maintenance active de la

part de l'équipage. Les résultats de l'analyseur sont

envoyés à un ordinateur, qui détermine si les valeurs de

la teneur en huile doivent entraîner une décharge par-dessus bord

ou non. Les vannes qui dirigent l'eau de ballast soit par-dessus bord, soit

vers la citerne sont contrôlées par l'ordinateur

intégré, et un signal GPS automatise davantage le processus en

incluant des zones spéciales et complète l'entrée requise

pour le registre des hydrocarbures. Tous les pétroliers dont la jauge

brute est supérieure à 150 doivent avoir à bord des

équipements efficaces de surveillance des rejets d'hydrocarbures. La

décharge huileuse est envoyée en mer par une pompe. Le

mélange huileux doit traverser une série de capteurs pour

déterminer s'il est acceptable de l'envoyer au tuyau de décharge.

Sur la base des réglementations, les valeurs suivantes doivent

être enregistrées par le système:

Ø Date et heure de la décharge

Ø Emplacement du navire

Ø Teneur en huile de la décharge en ppm

Ø Quantité totale déchargée

Ø Taux de décharge

Image 8 : schéma

illustratif du fonctionnement de l'O.D.M.E

Source :

http://www.insatechmarine.com/products/emissions/odme

Commentaire

Ce dispositif est un système qui permet ou autorise le

rejet en mer des hydrocarbures grâce aux capteurs qui sont

programmés à 15 ppm, quantité autorisée par MARPOL,

sur une distance de 300 mètres lorsque le bateau est en marche, faisant

une vitesse minimum de 3 noeuds ou plus, c'est-à-dire que lorsque le

navire est stoppé ce rejet d'effluent ne pourrait pas être

effectué.

II.3.3 : La

centrifugation

La centrifugation est une opération de

séparation mécanique, par action de la force centrifuge, de deux

à trois phases entraînées dans un mouvement de rotation. On

peut séparer deux phases liquides, une phase solide en suspension dans

une phase liquide, voire deux phases liquides contenant une phase solide.

Une pompe centrifuge est une

machine rotative qui pompe un

liquide en le

forçant au travers d'une roue à aube ou d'une

hélice appelée

impulseur2 (souvent nommée improprement turbine). C'est le

type de pompe industrielle le plus commun. Par l'effet de la rotation de

l'impulseur, le fluide pompé est aspiré axialement dans la

pompe, puis

accéléré radialement, et enfin refoulé

tangentiellement.

Image9 : Pompe centrifuge

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_centrifuge

Commentaire

Dans le cadre du traitement de déchets, elle est

utilisée afin de séparer les diverses phases en vue d'un

traitement spécifique. Par exemple, des boues humides ainsi

traitées donneront une phase liquide et des boues sèches qui

iront chacune sur une chaîne de traitement particulière

(épuration pour la phase aqueuses et valorisation pour les boues).

II.3.4. Le nettoyage des

citernes.

Hormis les citernes des produits liquides ou les cales

à marchandises, les pompes, les vannes, les bouchains et circuits

doivent être tous bien nettoyés pour éviter toute

contamination ou pollution avec la nature. Le nettoyage des produits

pétroliers déversés au niveau du pont principal ou dans la

salle des machines nécessite un kit des matériels assez

particulier qui sont:

ü Une raclette

ü Une brosse dure

ü Les détergents, dispersants

ü Sciure de bois

ü Le sac de sable

ü Les torchons

ü Un balai

ü Une petite pelle

ü Une pompe de boue (Slurrypump)

ü Une motopompe

ü De l'eau.

N.B. L'eau est utilisée avec la

machine automatique (butterworth), qui est directement incorporée dans

la cale et utilisée pour le nettoyage de ceux-ci. C'est alors

qu'intervient le rejet des effluents dont il est question.

II.3.5 : Le tri des

déchets à bord

En 1973, l'OMI a adopté la Convention internationale

pour la prévention de la pollution par les navires, désormais

connue dans le monde entier sous le nom de MARPOL, laquelle a été

modifiée par les Protocoles de 1978 et 1997 et actualisée par le

biais de divers amendements. La Convention MARPOL couvre une certaine

catégorie de déchets.

Tableau 2 : La classification des

déchets selon l'O.M.I

|

Catégories

|

Déchets

|

|

A

|

Plastique

|

|

B

|

Déchets alimentaires

|

|

C

|

Déchets domestiques

|

|

D

|

Huile de cuisine

|

|

E

|

Cendre de l'incinérateur

|

|

F

|

Déchets opérationnels

|

|

G

|

Résidus de cargaison

|

|

H

|

Carcasses d'animaux

|

|

I

|

Equipements de pêche

|

Source : Le navire SL PITONGA IMO :

9704245 Port-Gentil consulté le 22/08/2018 à

Port-gentil au Gabonà 11h08.

Commentaire

Dans ce tableau, nous avons les différentes

catégories des déchets que l'Organisation Maritime Internationale

contrôle régulièrement.

II.3.6 : Le criblage

Le criblage (ou tamisage) est l'opération qui permet de

sélectionner les grains et de séparer un ensemble de grains en au

moins deux sous-ensembles de granulométries différentes, le

crible ne laissant passer dans ses mailles que les éléments

inférieurs à une certaine taille.

Principe du fonctionnement du criblage

Le criblage est l'opération qui permet la

séparation granulométrique des éléments.

Autrement dit les éléments composant le

matériau à cribler sont séparés en deux

catégories :

· d'une part, ceux qui sont plus grands qu'une certaine

dimension,

· d'autre part, ceux qui sont plus petits.

Le plus souvent, le procédé consiste à

faire passer ou refuser les éléments par un orifice de dimension

donnée, qui est généralement de forme carrée.

Les éléments sont alors triés par rapport

à leur plus petite dimension.

II.4. Le traitement final

D'une part la spécification normalisée des

incinérateurs de bord porte sur la conception, la construction,

l'efficacité, le fonctionnement et les essais des incinérateurs

destinés à incinérer les ordures et autres déchets

produits à bord.

D'autre part évacuation des résidus à

terre, les résidus issus des filtrations (centrifugeuse,

séparateur) doivent être stockés dans une citerne à

résidus le « sloop tank ». Les ports devraient

permettre la vidange de ces citernes (MARPOL I/12). La quantité en

volume de résidus dont le navire souhaite se débarrasser doit

être signalée 24 heures avant son arrivée. Le Code des

Ports Maritimes prévoit l'immobilisation du navire s'il s'avère

qu'il ne dispose pas des capacités suffisantes pour tenir jusqu'au

prochain port d'escale. Ici il s'agit du garbagereceipt ou le reçu de

déversement des déchets domestiques au port est obligatoire et

restera comme une preuve irréfutable que ces ordures ont

réellement étaient jetées à terre dans les

installations appropriées et non par-dessus bord lors de la

traversée du bateau. Bien entendu ce reçu vous sera

délivré par l'officier de quarantaine du port dont il est

question.

II.4.1 Les zones des rejets

autorisées de déversement

Selon les recommandations de l'O.M.I., il est impératif

de suivre à la lettre les obligations imposées, respecter les

quantités des rejets autorisées dans les zones indiquées

et s'abstenir dans les « zones

spéciales »19(*). Cette interdiction implique donc des zones

dites spéciales où le déversement est formellement

interdit en mer tout comme sur les fleuves.

Les zones maritimes qui, pour des raisons techniques

liées à leur situation océanographique et

écologique, ainsi qu'au caractère particulier de leur trafic

maritime, appellent l'adoption de méthodes obligatoires

particulières pour prévenir la pollution des mers.

Conformément à cette Convention, ces zones spéciales

bénéficient d'un niveau accru de protection par rapport aux

autres zones maritimes.

Tableau 3:présentation des zones spéciales

maritimes.

|

Zones spéciales

|

Date d'adoption

|

Date d'entrée en vigueur

|

Date à laquelle les mesures ont pris

effet

|

|

Annexe I : Hydrocarbures ? ? ?

|

|

Zone de la mer Méditerranée

|

2 novembre 1973

|

2 octobre 1983

|

2 octobre 1983

|

|

Zone de la mer Baltique

|

2 novembre 1973

|

2 octobre 1983

|

2 octobre 1983

|

|

Zone de la mer Noire

|

2 novembre 1973

|

2 octobre 1983

|

2 octobre 1983

|

|

Zone de la mer Rouge

|

2 novembre 1973

|

2 octobre 1983

|

*

|

|

Zone des Golfes

|

2 novembre 1973

|

2 octobre 1983

|

1er août 2008

|

|

Zone du golfe d'Aden

|

1er décembre 1987

|

1er avril 1989

|

*

|

|

Zone de l'Antarctique

|

16 novembre 1990

|

17 mars 92

|

17 mars 1992

|

|

Eaux de l'Europe du Nord-Ouest

|

25 septembre 1997

|

1er février 1999

|

1er août 1999

|

|

Zone d'Oman de la mer d'Arabie

|

15 octobre 2004

|

1er janvier 2007

|

*

|

|

Eaux de la zone maritime méridionale de l'Afrique du

Sud

|

13 octobre 2006

|

1er mars 2008

|

1er août 2008

|

|

Annexe II : Substances liquides

nocives ? ? ?

|

|

Zone de l'Antarctique

|

30 octobre 1992

|

1er juillet 1994

|

1er juillet 1994

|

|

Annexe IV : Eaux usées ? ? ?

|

|

Zone de la mer Baltique

|

15 juillet 2011

|

1er janvier 2013

|

**

|

|

Annexe V : Ordures ? ? ?

|

|

Zone de la mer Méditerranée

|

2 novembre 1973

|

31 décembre 1988

|

1er mai 2009

|

|

Zone de la mer Baltique

|

2 novembre 1973

|

31 décembre 1988

|

1er octobre 1989

|

|

Zone de la mer Noire

|

2 novembre 1973

|

31 décembre 1988

|

*

|

|

Zone de la mer Rouge

|

2 novembre 1973

|

31 décembre 1988

|

*

|

|

Zone des Golfes

|

2 novembre 1973

|

31 décembre 1988

|

1er août 2008

|

|

Zone de la mer du Nord

|

17 octobre 1989

|

18 février 1991

|

18 février 1991

|

|

Zone de l'Antarctique (au sud de la latitude de 60° S)

|

16 novembre 1990

|

17 mars 1992

|

17 mars 1992

|

|

Région des Caraïbes, y compris le golfe du Mexique

et la mer des Caraïbes

|

4 juillet 1991

|

4 avril 1993

|

1er mai 2011

|

|

?Annexe VI : Prévention de la pollution de

l'atmosphère par les navires (zones de contrôle des

émissions) ? ? ?

|

|

Zone de la mer Baltique (SOx)

|

26 septembre 1997

|

19 mai 2005

|

19 mai 2006

|

|

Zone de la mer du Nord (SOx)

|

22 juillet 2005

|

22 novembre 2006

|

22 novembre 2007

|

|

Zone de l'Amérique du

Nord

(SOx et particules)

|

26 mars 2010

|

1er août 2011

|

1er août 2012

|

|

(NOx)

|

26 mars 2010

|

1er août 2011

|

***

|

|

Zone maritime caraïbe des

États-Unis

(SOx et particules)

|

26 juillet 2011

|

1er janvier 2013

|

1er janvier 2014

|

|

(NOx)

|

26 juillet 2011

|

1er janvier 2013

|

***

|

Source :

http://www.imo.org, consulté le

12/08/2018, à Port-Gentil, à 21h35.

Commentaire

Bien entendu il sied à préciser que les

déversements sur les fleuves du monde sont strictement interdits et

ceux-ci feront l'objet d'un procès-verbal au bateau. Tous les rejets

seront gardés à bord pour ensuite pouvoir être

transférer à l'arrivée aux installations

appropriées à terre (terminal pétrolier, camion-citerne,

poubelles, incinérateur).

II.5. Les conditions de rejets

des déchets d'hydrocarbures

MARPOL interdit tout rejet d'effluents dont la teneur en

hydrocarbures dépasse 15 ppm (0.0015%).les navires d'une jauge brute

supérieure à 400 doivent être équipés d'un

matériel de filtrage capable d'abaisser la teneur en effluent jusqu'au

chiffre requis, ceux de moins de 400 doivent pouvoir contenir les

résidus et pouvoir les décharger à quai, les navires d'une

jauge brute supérieure à 10.000 doivent en plus être munis

d'un dispositif d'alarme et d'un dispositif permettant l'arrêt

automatique du rejet (O.D.M.E) .Ces rejets sont normalement interdits dans les

zones dites « spéciales ». Ils ne doivent dans tous

les cas ne pas contenir ni de produit chimique, ni de substance dangereuse pour

le milieu marin.

Le rejet des eaux de nettoyage des hydrocarbures, ou des

effluents des citernes ne peuvent pas excéder 15 ppm pour 300

mètres de parcours20(*).' Le déversement des effluents doit passer

par le séparateur à mazout ou à huile qui va les traiter

avant de les rejeter par-dessus bord sur une distance ne dépassant pas

300 mètres pour une quantité de 15 parties par million. Cette

mesure est prise pour éviter les éjections des hydrocarbures ou

les eaux souillées de nettoyage des cales directement par-dessus bord.

Ainsi donc la pollution pourra être contrôlée.21(*)

NB : 15 ppm signifie : 15 parts

par million équivalent à 15 ml ou une cuillerée à

soupe par 1000 litres.

CHAPITRE III : LA

GESTION DES DECHETS SOUILLES PAR LES HYDROCARBURES EN MILIEU FLUVIAL

III.1. Etat des lieux du fleuve

Ogooué

Il faudrait des multiples efforts et la volonté humaine

pendant plusieurs décennies pour éradiquer la pollution

causée par les eaux souillées par les hydrocarbures.

Néanmoins, l'application stricte de cette réglementation suivie

des amendes aux différents navires polluants ne les empêchent pas

d'enfreindre ces règles écologiques.

Comme partout ailleurs, le problème de

déversement des déchets souillés par les hydrocarbures sur

le fleuve est à la base de plusieurs maux dans la vie courante.

L'Organisation Maritime Internationale dans sa branche de lutte contre la

pollution, prévoit des règles rigoureuses dans la matière.

Article 3 une règle 10 de la convention internationale pour la

prévention de la pollution par les navires.

Image 10 : Pollution sur les différents fleuves du

monde.

Source : www.lyc-ferry-conflans.ac-versailles.fr

Commentaire

Comme dans la plupart des fleuves du monde et en particulier

ceux d'Afrique, la pollution par les hydrocarbures entraîne une

destruction progressive de la faune et de la flore. En termes d'impact

environnemental, le principal impact des déchets marins consiste en

l'ingestion et l'étranglement de la faune marine et la

dégradation de l'écosystème au fil du temps.

III.2. La réglementation

des différents déchets dans le milieu fluvial au niveau de la

CEMAC

Comme le stipule le Code de la Navigation Intérieure

CEMAC/RDC22(*) en son

chapitre II sur la protection des eaux et élimination des déchets

provenant à bord des bâtiments en son article

125 : « Le capitaine, les autres membres d'équipage

et les autres personnes se trouvant à bord sont tenus de montrer toute

la vigilance que commandent les circonstances, afin d'éviter la

pollution de la voie d'eau et limiter au maximum la quantité de

déchets et d'eaux usées survenant à bord. »,

Ensuite l'article 126(a) : « Il est

interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à

partir des bâtiments des huiles usées, des eaux de fonds de

cales ; des graisses usées ou d'autres déchets huileux ou

graisseux ainsi que les slops, des ordures ménagères et d'autres

déchets spéciaux. »,

Enfin l'article 127 dit : «Le capitaine doit

assurer la collecte séparée à bord des déchets

visés au paragraphe a) de l'article 126 ci-dessus dans les

récipients prévus à cet effet et la collecte des eaux de

fonds de cale dans les fonds de cales des salles de machines. Les

récipients doivent être stockés à bord de telle

manière que toute fuite de marchandise puisse être facilement

constatée et empêchée à temps. ».Ainsi,

« les ruptures impriment leur marque au siècle qui

commence »23(*).

III.3. Les conventions

internationales MARPOL 1973/1978, SOLAS 1974 et OPRC.

Pour permettre aux

administrations internationales de procéder à la

vérification des bons usages en conformité aux règles de

prévention de la pollution par les hydrocarbures de l'environnement

maritime et fluvial, plusieurs documents sont mis à leur disposition

notamment la Convention internationale sur la préparation, la lutte et

la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures

(OPRC :OilPreparedness, Response and Coopetation)24(*) sont tenues d'établir

des mesures pour faire face aux incidents de pollution, soit à

l'échelle nationale, soit en coopération avec d'autres

pays.

Les navires sont tenus d'avoir à bord un plan

d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures. Les exploitants

d'unités offshore relevant de la juridiction des parties sont

également tenus de disposer de plans d'urgence en cas de pollution par

les hydrocarbures ou d'arrangements similaires, qui doivent être

coordonnés avec les systèmes nationaux pour réagir

rapidement et efficacement aux impacts de pollution par les

hydrocarbures.

Ils sont tenus de signaler les incidents de pollution aux

autorités fluviales et la convention détaille les mesures

à prendre. La Convention appelle à la constitution de stocks

de matériel de lutte contre les déversements d'hydrocarbures,

à la tenue d'exercices de lutte contre les déversements

d'hydrocarbures et à l'élaboration de plans

détaillés pour faire face aux impacts de pollution.

Le Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la

coopération contre les événements de pollution par les

substances nocives et potentiellement dangereuses étend ce cadre

réglementaire aux événements de pollution mettant en cause

des substances nocives et potentiellement dangereuses, autrement dit des

produits chimiques.

L'Annexe I est entrée en vigueur en octobre 1983. Elle

concerne la prévention de la pollution par hydrocarbures et par rejets

accidentels.

? 1992 : amendement "double coque".

? 2001 : révision de l'amendement 1992 ;

? 2003 : révision de l'amendement 1992

Amendement 1992 : la double coque est obligatoire pour

les nouveaux navires pétroliers, et un planning est défini pour

les navires en service.

L'annexe V de la Convention Marpol, traitant des ordures et

déchets, est entrée en vigueur en 1988. Des amendements

adoptés en juillet 2011 sont rentrés en vigueur en janvier 2013.

Ces amendements apportent des changements significatifs pour le navire, aussi

pour le port d'escale. Ils sont également applicables aux plateformes

fixes.

Tout rejet à la mer est interdit sauf pour les

catégories spécifiquement autorisées dans certaines

circonstances (liste ad-hoc, qui inclut les restes de cargaison). Dans tous les

cas et, en particulier, pour les restes de cargaison ou les produits de

nettoyage, le rejet est seulement autorisé s'il n'est pas nocif pour

l'environnement, le capitaine ou armateur doit être en mesure de prouver

que

c'est le cas.

Tout navire de plus de 12 m devra afficher des consignes ad-hoc, dans la langue

de travail et aussi, si nécessaire en anglais, français et

espagnol pour l'équipage et les passagers dans une emplacements

adaptés. Changements dans la tenue du ½garbage record book½

(carnet des rejets des immondices), il devra être tenu sur tous les

navires de plus de 400 tonneau de jauge brut (tjb) ou ayant plus de 15

personnes à bord, indiquant tout mouvement de déchet (mer et

port). Tout navire de plus de 100 tjbou ayant plus de 15 personnes devra avoir,

par écrit, les procédures de réduction, collecte,

stockage, traitement, destruction des ordures, avec des précisions sur

l'utilisation des installations ou équipements de bord et

désignation des personnels en

charge.

Les rejets à

la mer de résidus solides putrescibles autorisés jusqu'à

présent à grande distance des côtes et en dehors de zones

spéciales sont interdits. La détention du navire est

prévue au cas où des manques dans les procédures seraient

détectés. De façon générale et dans tous les

cas, en cas de visite, au lieu d'être éventuellement

soupçonné puis convaincu d'infraction, le capitaine a,

maintenant, la charge de prouver qu'aucun rejet n'a été fait en

infraction ou n'était nocif pour l'environnement. Il est

bien indiqué que les ports devront s'adapter aux nouvelles règles

(installations de réception des déchets).

AMENDEMENTS A L'ANNEXE IV REVISEE DE MARPOL 73/78.

Après l'actuelle règle 12, ajouter un

nouveau chapitre V et une nouvelle règle 13, libellés comme suit

:

Chapitre V

Contrôle par l'Etat du port

Règle

13

Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port

1. Un navire qui se trouve dans un port ou dans un

terminal au large d'une autre Partie est soumis à une inspection

effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par

ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation

prévues par la présente Annexe, lorsqu'il y a des raisons

précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage

ne sont pas au fait des procédures essentielles à appliquer

à bord pour prévenir la pollution par les eaux

usées.

2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la

présente règle, la Partie prend les dispositions

nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à

ce qu'il ait été remédié à la situation

conformément aux prescriptions de la présente Annexe.

3. Les procédures relatives au contrôle par

l'Etat du port qui sont prévues à l'article 5 de la

présente Convention s'appliquent dans le cas de la présente

règle.

4. Aucune disposition de la présente règle

ne doit être interprétée comme limitant les droits et

obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes

d'exploitation expressément prévues dans la présente

Convention.

III.3.1. Certificat

I.O.P.P.

Les navires pétroliers sont les plus grands pollueurs

de la planète, il aurait fallu imposer le certificat IOPP pour s'assurer

que le nettoyage(COW) et le déversement des produits souillés par

ces derniers ne se fera pas aux endroits interdits. Il sied de rappeler

qu'à partir de 1975, la construction de tous les bateaux transportant du

brut est assujettie à une réglementation rigoureuse en

matière de construction.

Le certificat international de la prévention de la

pollution des hydrocarbures (International Oil Pollution Prevention

certificat), ainsi délivré doit s'assurer que le COW

protège effectivement l'environnement marin. Le contrôle des

systèmes CrudeOilWashing lors des opérations de nettoyage des

citernes sont soumis aux spécifications de l'IMO comme le stipule

l'annexe I de Marpol.

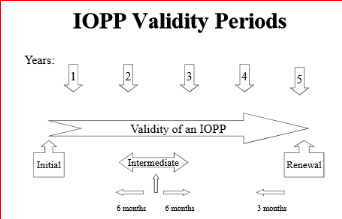

Le certificat IOPP (1973) atteste de la conformité des

installations du navire avec les règles Marpol et reste valable cinq

ans. Il est issu, suite aux inspections en accord avec les prévisions de

la règle 4 de l'annexe I de Marpolapplicable à chaque

pétrolier supérieur ou égal à 150 GT (Gross

Tonnage) et à tout autre navire de plus de 400GT. Ce certificat à

une validité pendant des périodes bien précises

définies selon les audits effectués par les

sociétés de classifications. Les différentes inspections

varient selon le tableau ci-dessous.

Titre 4: Tableau des différentes inspections

Source : MatongaSimoniniMarco, Chimie de transport, notes

de cours inédit, 1ère année commune, ERFMNI,

Kinshasa, 2016.

Commentaire :

? Inspection initiale : au début de la

construction du navire ;

? Inspection périodique : pendant les

périodes indiqués ;

? Inspections intermédiaires : 6 mois avant ou

après 21/2 années ;

? Inspections trimestrielles : après chaque

trimestre

? Inspection renouvelable : 3 mois avant l'expiration de

5 années du certificat IOPP.

III.4. Le déversement

des produits polluants

Le transport d'hydrocarbures par voies maritimes, fluviales et

lacustres et les pollutions qu'ils occasionnent occupent une place importante

à travers les fleuves, les mers et les océans du monde.

Cependant d'autres produits polluants ou déchets sont tout aussi

susceptibles d'être déversés en mer à l'instar des

matières plastiques selon toutes ses formes et tailles. Et celles-ci se

décomposent lentement dans le milieu marin, prenant plus de 400 ans.

Image 11: pollution par des matières

plastiques à travers nos fleuves dans le monde.

Source : www.lyc-ferry-conflans.ac-versailles.fr

Commentaire

A titre illustratif cette photo nous montre la grande

quantité des matières plastiques flottant en surface sur un

cours d'eau dans le monde. Ces matières non biodégradables, sont

d'une grande nuisance pour la santé.

Certaines rivières et fleuves d'Afrique, notamment le

fleuve Ogooué au Gabon ne fait pas exception à la

règle.

L'Organisation des Nations Unies en sigle « ONU/

Environnement »25(*) définit les déchets marins comme

« tous les matériaux solides persistants, manufacturés

ou traités, qui ont été rejetés,

évacués ou abandonnés dans le milieu marin et

côtier. » Les déchets marins se composent de divers

objets produits ou utilisés par l'homme et rejetés

intentionnellement dans la mer, dans les fleuves ou sur les plages. Ils peuvent

également atteindre la mer via les fleuves, les eaux usées,

les eaux de pluie ou les vents, être perdus accidentellement, comme par

exemple du matériel perdu en mer par mauvais temps (apparaux de

pêche, marchandises), ou laissés volontairement sur les

plages et sur les côtes. De plus « ONU

environnement » estime que 15 % des déchets marins flottent

à la surface des océans, que 15 % se trouvent dans la colonne

d'eau et que 70 % jonchent les fonds marins.

De même, en 2018, il a publié un rapport

intitulé «

Plastique

à usage unique : feuille de route pour la

durabilité »26(*). La pollution par les déchets plastiques est

un défi majeur de notre époque. Les plastiques à usage

unique, ou plastiques jetables, constituent en effet la principale source de

pollution. Chaque année, des millions de sacs plastiques finissent dans

l'environnement du fond marin, polluant ainsi les sols, les lacs, les fleuves

et les océans. C'est pourquoi« Il révèle

l'imagination et l'ingéniosité des hommes pour les transformer en

ressources utilitaires, artistiques ou ludiques, dans les contrées

industrielles ou dans les pays pauvres et émergents»27(*). Selon une autre

étude28(*) 5,25 millions de particules de

matière plastique, pesant 268 940 tonnes au total, flottent actuellement

à la surface des océans du monde.

Outre les problèmes environnementaux et sanitaires que

posent les déchets marins, les ordures et matières plastiques

flottantes constituent un problème à la fois coûteux et

dangereux pour le transport fluvial et maritime. Elles présentent

effectivement un risque et sont susceptibles de se prendre dans les

hélices ou les gouvernails des bateaux et navires.

Pour règlementer le problème des déchets

marins l'organisation maritime internationale (OMI) a été la

première à interdire tout rejet de matières plastiques en

mer il y a près de 30 ans. En effet, l'Annexe V de la Convention

internationale pour la prévention de la pollution par les navires

(MARPOL) interdit le rejet à la mer de tous les types déchets

sauf s'il est expressément autorisé en vertu de l'Annexe (les

déchets alimentaires, les résidus de cargaison, et les

agents/additifs de nettoyage qui ne sont pas nuisibles pour le milieu marin).

III.5. La pollution de

l'environnement.

Les déchets marins sont présents dans tous

les océans du monde, et pas seulement dans les régions

densément peuplées. On en retrouve ainsi dans des secteurs

éloignés de toutes activités humaines. Ces déchets

représentent un problème complexe qui a de fortes implications

pour l'environnement marin mais aussi côtier et pour les activités

humaines.29(*) Ce

problème vient non seulement d'une mauvaise gestion des déchets,

d'un manque d'infrastructures,du comportement irresponsable de l'homme et d'une

mauvaise compréhension des conséquences potentielles de ses

actions.

Les déchets marins ont de multiples incidences

négatives sur l'environnement, mais également sur

l'économie, la sécurité et la santé. La plupart des

déchets marins ont un très faible taux de décomposition,

conduisant à une accumulation progressive de déchets dans le

milieu marin.

Les déchets marins résultent du

déversement par l'homme, de manière accidentelle ou

intentionnelle à la mer. La majorité des déchets marins

proviennent de la marine marchande, des bateaux de croisières, des

navires de pêche, des bateaux de plaisance, des exploitations

pétrolières offshores, des plateformes de forages ainsi que des

installations aquacoles.

Des sources de déchets peuvent

également être d'origines côtières ou terrestres.

C'est le cas notamment des déchets présents sur les plages,

les quais, les ports, les marinas ou encore les berges. Mais ils peuvent

provenir également des déchets provenant de décharges

situées près des côtes, des déchets

présents dans les fleuves qui sont déversés à la

mer, du rejet des eaux usées non traitées, du tourisme

côtier. Enfin, on peut également citer le rejet d'importantes

quantités de matériaux à la mer lors

d'évènements climatiques exceptionnels tels que les inondations,

les ouragans ou encore les tsunamis.

L'accumulation de déchets

en mer et la dispersion de ses déchets sont fortement influencés

par les courants océaniques, les cycles de marées, la

topographie à l'échelle régionale et le

vent.

Ces déchets peuvent être notamment des

poubelles jetées au fleuve par les plaisanciers, des mégots des

cigarettes, du matériel de pêche (lignes, filets, fils,

hameçons, ...), des bouteilles, des couches pour bébés,

des piles, des pneus, des seringues, des sacs plastiques, emballages divers,

des vêtements, des canettes.

On ne cessera de le

répéter, en termes d'impact environnemental, le principal impact

des déchets marins consiste en l'ingestion et l'étranglement de

la faune marine. Cela provoque soit la mort directe de l'animal, soit une

mutilation de l'animal pouvant conduire à sa mort. Parmi les autres

menaces, on peut citer notamment l'étouffement des bons benthiques

(relatif aux grandes profondeurs ou fond des mers) par les déchets, la

perturbation des communautés benthiques lors de l'extraction de ces

déchets, le transport éventuel d'espèces envahissantes

entre les océans en utilisant les déchets. L'impact

peutêtre également le résultat d'une modification de la

qualité des eaux entraînant des conséquences pour la faune

et la flore marine. Les espèces animales concernées sont

notamment les

tortues marines, les oiseaux marins ou encore les

mammifères marins qui peuvent ingérer ces déchets

involontairement.

III.5.1. Notion de

pollution

On entend par pollution la dégradation

d'un

écosystème par

l'introduction, généralement humaine, de substances ou de

radiations altérant de manière plus ou moins importante le

fonctionnement de cet écosystème.30(*)

De cette définition on peut alors dire la pollution est

la dégradation d'un milieu naturel par des substances

extérieures, introduites de manière directe ou indirecte.

Demême le terme pollution désigne l'ensemble des rejets de de

composés toxique libéré par l'homme dans

l'atmosphère mais aussi les substances qui sans être vraiment

dangereuses dans l'immédiat pour l'organisme, elles exercent tout de

même une action perturbatrice pour l'environnement.

Les types de pollution :

· Pollution chimique : Dans le système

sol-eau, la pollution chimique se manifeste dans les opérations de

raffinage, de nettoyages, des exploitations pétrolières, des

accidents de transport des hydrocarbures, l'utilisation des pesticides,

fongicides et des détergents.

Dans l'air, le facteur atmosphériquetelque le vent qui

transporte plusieurs corps dont l'anhydride sulfureux (so2),

lefluor(F), l'oxyded'azote

(NO2 ,NO,N2O3 ,N2O5).

· Pollution biologique : ce sont toutes les

pollutions par matière organique susceptible de subir une fermentation

microbiennes (microbes).

· Pollution de l'eau : la plus part des fleuves sont

pollués du fait des activités de l'Homme.

· Pollution écosystème : un

écosystème devient pollué lorsque l'équilibre entre

les facteurs abiotiques et biotiques en interaction est brisé.

NB : on ne parle que de pollution si un

dommage d'ordre biologique apparait, de plus un changement de la faune et la

flore constitue un indice de pollution.

III.6. La gestion des

déchets souillés par les hydrocarbures

Pour une meilleure gestion des déchets souillés

par les hydrocarbures en milieu maritime et fluvial plusieurs mesures ont

été prises à l'instar de l'indice de conception

d'efficacité énergétique (EEDI)31(*)

L'EEDI (EnergyEfficiency Design Index) pour

les navires neufs est la mesure technique la plus importante et vise à

promouvoir l'utilisation d'équipements et de moteurs plus éco

énergétiques (moins polluants). « Mieux connaître

l'impact de ces catastrophes, leurs conséquences sur les

écosystèmes, mais aussi tirer les enseignements des

stratégies utilisées face à l'événement et

évaluer les dommages économiques

provoqués »32(*).L'EEDI exige un niveau d'efficacité

énergétique minimum par mile de capacité pour

différents types de navires et segments de taille. Depuis le 1er janvier

2013, après une phase zéro initiale de deux ans, la nouvelle

conception du navire doit respecter le niveau de référence pour

son type de bateau et navire. Le niveau doit être progressivement

renforcé tous les cinq ans. L'EEDI devrait donc stimuler l'innovation et

le développement technique continus de tous les composants

influençant l'efficacité énergétique d'un navire

dès sa phase de conception. L'EEDI est un mécanisme non normatif,

basé sur les performances, qui laisse le choix des technologies à

utiliser dans une conception de navire spécifique à l'industrie.

Tant que le niveau d'efficacité énergétique requis est

atteint, les concepteurs de navires et les constructeurs sont libres d'utiliser

les solutions les plus rentables pour que le navire se conforme à la

réglementation. L'EEDI fournit un chiffre spécifique pour chaque

modèle de navire, exprimé en grammes de dioxyde de carbone

(CO2) la capacité par mille du navire (plus l'indice EEDI est

petit, plus la conception du navire est économe en énergie).

Le CO2 au niveau de réduction (grammes de

CO2 par tonne-mile) pour la première phase est fixée

à 10% et sera resserrée tous les cinq ans afin de suivre le

rythme des développements technologiques de nouvelles mesures

d'efficacité et de réduction. Les taux de réduction ont

été établis jusqu'en 2025 et au-delà. Une

réduction de 30% est requise pour les types de navires concernés,

calculée à partir d'une ligne de référence

représentant l'efficacité moyenne des navires construits entre

2000 et 2010. L'indice EEDI est conçu pour les plus grands et les plus

énergivores. Segments de la flotte marchande mondiale et englobe les

émissions des navires neufs, couvrant les types de navires suivants:

navires citernes, vraquiers, transporteurs de gaz, navires de charge divers,

navires porte-conteneurs, transporteurs de fret réfrigéré

et transporteurs combinés. En 2014, le MEPC a adopté des

modifications du règlement EEDI visant à étendre le champ

d'application de l'EEDI, aux cargos rouliers (transporteurs de

véhicules), cargos rouliers; les navires rouliers à passagers et

les navires à passagers de croisière à propulsion non

conventionnelle. Ces modifications signifient que les types de navires

responsables d'environ 85% des émissions de CO2 Les

émissions des transports maritimes internationaux sont

incorporées dans le régime réglementaire international.

Depuis 2012, le Comité de la protection de

l'environnement marin (MEPC) a adopté / approuvé ou amendé

des directives importantes visant à faciliter la mise en oeuvre des

réglementations obligatoires33(*) relatives à l'efficacité

énergétique des navires dans l'annexe VI de MARPOL:

· Lignes directrices de 2014 sur l'étude et la

certification de l'indice de conception d'efficacité

énergétique (EEDI), telles que modifiées.

· Directives 2014 sur la méthode de calcul de

l'indice de conception d'efficacité énergétique atteint

pour les navires neufs, telle que modifiée.

· Lignes directrices de 2013 pour le calcul des lignes de

référence à utiliser avec l'indice de conception

d'efficacité énergétique (EEDI).

· Lignes directrices de 2013 pour le calcul des lignes de

référence à utiliser avec l'indice de conception

d'efficacité énergétique (EEDI) pour les navires à

passagers de croisière à propulsion non conventionnelle.

· Directives intérimaires de 2013 pour la

détermination de la puissance de propulsion minimale afin de maintenir

la manoeuvrabilité des navires dans des conditions défavorables,

telles que modifiées.

· Lignes directrices de 2016 pour l'élaboration

d'un plan de gestion de l'efficacité énergétique des

navires (SEEMP)33(*).

· En 2013 l'orientation sur le traitement des

technologies innovantes d'efficacité énergétique pour le

calcul et la vérification de l'indice EEDI obtenu.

Outre ses mesures, l'Annexe VI de MARPOL, adoptée pour

la première fois en 1997, limite les principaux polluants

atmosphériques contenus dans les gaz d'échappement des navires,

notamment les oxydes de soufre (SOx) et les oxydes nitreux

(NOx ), et interdit les émissions

délibérées de substances qui appauvrissent la couche

d'ozone (SACO). L'annexe VI de MARPOL réglemente également

l'incinération à bord des navires et les émissions de

composés organiques volatils (COV) des navires citernes. À la

suite de l'entrée en vigueur de l'Annexe VI de MARPOL le 19 mai 2005, le

Comité de la protection du milieu marin (MEPC) a décidé,

à sa 53e session (juillet 2005), de réviser l'Annexe VI de MARPOL

dans le but de renforcer sensiblement les limites d'émission compte tenu

des contraintes technologiques. Améliorations et expérience de

mise en oeuvre. À l'issue d'un examen qui a duré trois ans,

le MEPC 58 (octobre 2008) a adopté la version révisée de

l'Annexe VI de MARPOL et le code technique de 2008 sur

les NOx associé, qui sont entrés en

vigueur le 1er juillet 2010.

Les principales modifications apportées à

l'Annexe VI de MARPOL33(*)

concernent une réduction progressive des émissions de

SOx x , de

NOx x et de particules et l'introduction de

zones de contrôle des émissions afin de réduire davantage

les émissions de ces polluants atmosphériques dans des zones

maritimes désignées.

Conformément à l'annexe VI de MARPOL

révisée, le plafond mondial de soufre passera de 3,50% à

0,50% actuellement, à compter du 1er janvier 2020.

La MEPC 70 (octobre 2016) a examiné une

évaluation de la disponibilité du fioul pour informer la

décision des Parties à l'Annexe VI de MARPOL et a

décidé que la norme pour le fioul (limite de 0,50% de soufre)

entrerait en vigueur le 1er janvier 2020.

Les limites applicables aux

ZCE pour

les SOx et les particules ont été

réduites à 0,10% à compter du 1er janvier 2015.

Des révisions de la réglementation concernant

les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, les composés

organiques volatils, l'incinération à bord des navires, les

installations de réception et la qualité du mazout ont

également été apportées, avec l'ajout d'une

réglementation sur la disponibilité du mazout.

Les mesures révisées devraient avoir un impact

bénéfique significatif sur l'environnement atmosphérique

et sur la santé humaine, en particulier pour les personnes vivant dans

les villes portuaires et les communautés fluviales et

côtières.

III.7. Impact sur

l'environnement dû à la mauvaise gestion.

Le transport maritime et fluvialachemine plus de 90%34(*) des marchandises dans le monde

et transporte plusieurs millions de personnes chaque année.

« Dans les entreprises, la qualité des produits, la

santé-sécurité des salariés, le respect de

l'environnement ne se décrètent pas, ne s'improvisent

pas »35(*). Mais

derrière l'image cultivée par les armateurs d'un mode de

transport propre, se cache une réalité beaucoup plus

nuancée. Gourmands en énergie, chacun de ces monstres flottants

génèrent autant de pollution aux particules ultra-fines qu'un

million de voitures. Peu connue du grand public, cette pollution porte atteinte

à la santé des habitants des villes portuaires.

· Deux polluants émis sont particulièrement

scrutés : l'oxyde de soufre (Sox) et l'oxyde d'azote

(NOx). Importants polluants de l'air, ils accélèrent