|

LA MÉMOIRE

DE L'ESCLAVAGE

EN FRANCE,

UN PROCESSUS DOULOUREUX

DE MISE EN FORME

Saint-Malo, la mémoire

enchaînée

SKIPWITH Louis

BASTOEN Julien

Mémoire d'initiation à la recherche

2021

La mémoire de l'esclavage en France,

un processus

douloureux de mise en forme

Saint-Malo, la mémoire

enchaînée

« chaque mémoire libérée

est le premier moment

de toutes les mémoires

rassemblées1 »

1. GLISSANT Édouard, Tous les jours de mai...

Manifeste pour l'abolition de tous les esclavages, Institut du Tout-monde,

2008

LA MÉMOIRE

DE L'ESCLAVAGE

EN FRANCE,

UN PROCESSUS DOULOUREUX

DE MISE EN FORME

Saint-Malo, la mémoire

enchaînée

Mémoire d'initiation à la recherche

présenté par SKIPWITH Louis

sous la direction de BASTOEN Julien

année scolaire

2020 - 2021

École Nationale Supérieure d'Architecture de

Bretagne

44, Boulevard de Chézy, 35064, Rennes

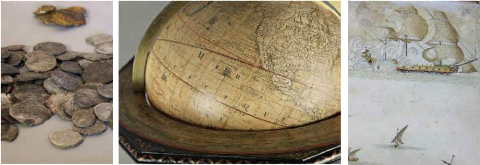

Fig. 1. Entrave de cheville, fer d'esclave -

Musée national de la Marine, Paris

Sommaire

Remerciements Avant-propos Introduction

9

11

13

Chapitre I - L'apparition de la mémoire de

l'esclavage et les revendications qui s'ensuivirent

Qu'est-ce que la mémoire ?

Mémoire et Histoire

L'apparition des revendications mémorielles

La mémoire de l'esclavage en France et dans le monde

Une période de réévaluation de l'histoire

18

19

23

25

29

Chapitre II - Saint-Malo, un cas particulier ?

38

41

Saint-Malo : port d'abord, négrier ensuite ? Un manque de

patrimoine pas si évident Saint-Malo et ses héros Saint-Malo en

marge des récents mouvements de contestation

32

51

Chapitre III - Une difficulté de

commémorer malgré les efforts de certains

Le travail d'histoire et ses limites

La « cité corsaire », création d'un mythe

Le tourisme et la propagation du mythe Le musée comme vecteur de

transmission

56

59

66

69

Conclusion Annexes

Table des illustrations

Bibliographie

6

7

76

79

114

115

8

9

Remerciements

Je tiens en premier lieu à remercier les enseignants

qui m'ont accompagné dans la réalisation de ce travail. Tout

d'abord Julien Bastoen, mon directeur de mémoire, à qui je dois

de précieux conseils quant aux choix réalisés pendant ce

semestre, mais également un suivi rigoureux et une volonté de

m'emmener à chaque fois un peu plus loin dans mes recherches.

Également Anne Bondon qui, bien qu'elle ne m'ait pas suivi ce semestre

pour la rédaction de mon mémoire, fut celle qui, la

première, m'a initié à cet exercice.

J'aimerais ensuite remercier toutes les personnes qui m'ont

aidé, à un moment ou un autre, dans mes recherches sur

Saint-Malo, et m'ont permis de comprendre ce qui faisait de cette ville un cas

d'étude particulier. D'abord Liliane Roman, qui m'a

généreusement offert l'accès au travail minutieux de son

défunt mari, dont la portée et l'ampleur m'ont été

d'une grande aide. Plus généralement, les membres de la

Société d'Histoire et d'Archéologie de l'Arrondissement de

Saint-Malo (SHAASM), notamment son président Jean-Luc Blaise et son

bibliothécaire Jean-Louis Colliot qui m'ont toujours accueilli avec

gentillesse pour répondre à mes questions et avancer avec moi sur

le sujet. Enfin, j'aimerais exprimer ma gratitude au conservateur du

musée de Saint Malo, Philippe Petout, et surtout à l'adjoint du

conservateur, Jean-Philippe Roze, qui m'a très

généreusement aidé à saisir toute la portée

et l'ambition du futur musée d'histoire maritime de la ville.

Finalement, je remercie mes amis et ma famille pour leur

soutien inconditionnel dans ce travail, et notamment ma mère qui a eu la

patience et la détermination de me relire, de m'orienter et de m'aider

à chaque fois que j'en ai éprouvé le besoin.

Avant-Propos

10

11

J'envisage ce travail comme étant la continuité

de mon projet de fin d'études présenté en Juin 2020,

réalisé en collaboration avec Jean-Dominique Launay sous la

direction de Hervé Perrin, Vincent Gassin et Marie-Pascale Corcuff, et

dont le sujet portait sur la réalisation d'un Mémorial de

l'Abolition de l'esclavage à Saint-Malo.

Cette étude a donc pour objectif de définir un

cadre, mais également d'apporter si ce n'est une

légitimité, au moins une justification à ce projet que

nous avons réalisé préalablement. J'espère

contribuer, par ce travail, à répondre aux questionnements qui

subsistent et à combler les vides qui demeurent...

Introduction

13

12

Alors que la mémoire de l'esclavage se déliait

progressivement, grâce notamment à l'impulsion donnée par

la mémoire de la Shoah, à la détermination

prononcée de certains chercheurs, historiens et hommes politiques, et

aux actions répétées de certains acteurs, publics comme

privés, celle-ci semble néanmoins être arrivée

à un point de stagnation. Depuis quelques mois maintenant, les

revendications mémorielles liées aux discriminations raciales

ainsi que les contestations autour des symboles républicains rappelant

l'histoire coloniale se sont exacerbées. Ces contestations sont un

phénomène international et s'inscrivent dans la continuité

des grands mouvements de revendications nés dans les années

1970-1980. Alors que la question coloniale et son héritage sont de

nouveau au centre des débats, certaines villes semblent cependant rester

en marge de ces mouvements. Entre méconnaissance de l'histoire, tabous,

enjeux politiques et sociaux, et divergences sur le sujet, la mémoire de

l'esclavage et de la traite négrière peine toujours à

s'émanciper pleinement, et les réponses qui lui sont

adressées sont multiples et sources de désaccords.

De nombreux ouvrages, travaux d'études, documentaires

et articles de presse ont évoqué la thématique de

l'apparition de la mémoire de l'esclavage dans le débat public,

de sa genèse ainsi que de son évolution. Dès le

début du XXe siècle, certains historiens comme LéonVignols

et Gaston Martin1 se sont lancés dans l'analyse de la traite

négrière en France et le référencement des

expéditions. Ces premières études ont par la suite permis

à d'autres chercheurs de compléter le sujet afin d'avoir une

connaissance précise de son ampleur et de son importance. On doit

notamment à Jean Mettas le référencement complet des

expéditions négrières françaises, quand il publia

son Répertoire des expéditions

négrières2 françaises dans les

années 1970, ce qui ouvrit la porte à d'autres historiens qui ont

approfondi le sujet de la traite négrière de manière plus

locale, comme ce fut le cas avec Olivier Pétré-Grenouilleau pour

Nantes3 ou Éric Saugera pour Bordeaux4.

Ces études, qui ont donc permis la compréhension

de ce que représentait la traite négrière en France, ont

ouvert la porte aux premières revendications mémorielles de la

part des minorités françaises noires. Ces revendications ont par

la suite été appuyées, reprises, et encouragées par

de nombreux auteurs, historiens, et politologues engagés. On retrouve

dès les années 1960 Édouard Glissant, aux

côtés d'autres auteurs et poètes tels que Aimé

Césaire ou Frantz Fanon, qui par leur combat pour la

décolonisation, ont permis de définir un courant de

pensée, de donner une identité aux personnes issues de l'histoire

coloniale. Puis plus récemment, des historiens comme Pap Ndiaye et des

politologues tels que Françoise Vergès ont étudié

ces grands mouvements de revendication, permettant d'en comprendre les

fondements, leurs développements et les multiples formes qu'ils peuvent

prendre, ainsi que leur aspirations.

Enfin, de manière plus générale, certains

historiens et intellectuels ont théorisé ce qu'est la

mémoire et la manière dont elle se met en oeuvre, les formes

qu'elle peut adopter ainsi que le lien qu'elle entretient avec l'histoire. Le

philosophe français Paul Ricoeur5 a écrit un ouvrage,

Mémoire, histoire et oubli, qui fait référence en

la matière et qui aborde la mémoire sous tous ses aspects.

L'historien

1. MARTIN Gaston, Nantes au XVIIIe siècle :

l'ère des négriers, 1931, réédition Karthala,

1993

2. METTAS Jean, Répertoire des expéditions

négrières françaises au XVIIIe siècle, Paris,

Société Française d'Histoire d'Outre-Mer, tome I, 1978, et

tome II, 1984

3. PÉTRÉ-GRENOUILLEAU Olivier, Nantes au temps

des négriers, Paris, Hachette, 1998

4. SAUGERA Éric, Bordeaux, port négrier,

Karthala, 1995

5. RICOEUR Paul, La mémoire, l'histoire, l'oubli,

Paris, Points, Essais, 2000

Pierre Nora6 a lui théorisé le

concept de « lieu de mémoire » à travers trois ouvrages

rédigés sous sa direction, et qui permet de mieux comprendre

comment la mémoire s'incarne dans l'espace public.

La mémoire de l'esclavage et de la traite

négrière en France se libère donc depuis les années

19701980, et est devenue par la suite un sujet politique au tournant des

années 1990-2000. Si plus personne n'ignore l'implication de

l'état dans le commerce négrier, il revient néanmoins aux

municipalités d'en commémorer le souvenir. Prenant

progressivement forme dans l'espace public, la mémoire de l'esclavage

s'est d'abord incarnée à Nantes, première ville

négrière française au XVIIIe siècle, avant

d'atteindre d'autres villes françaises dans la foulée. La

majorité des villes ayant joué un rôle dans la traite

négrière ont aujourd'hui réalisé leur «

travail de mémoire », mais le tabou qui entoure la question ne

permet pas toujours une pleine émancipation de cette mémoire, en

témoigne par exemple le cas de la ville de Saint-Malo. Ainsi, nous

pouvons à juste titre nous demander quelles sont les conditions propices

à l'émergence d'une mémoire, et quels sont les

mécanismes sociaux, politiques et architecturaux nécessaires

à sa mise en place dans la ville ?

Il est intéressant de relever le fait que malgré

sa place parmi les grandes villes négrières françaises, la

participation de Saint-Malo à la traite ne soit pas du tout connue du

grand public, à la différence de villes comme Nantes, Bordeaux ou

La Rochelle. Cité portuaire ayant marqué de son sceau l'histoire

maritime française, la ville attire aujourd'hui des milliers de

visiteurs chaque année, les ouvrages qui lui sont dédiés

ne manquent pas, et son histoire est relativement bien connue et

documentée. Il est donc d'autant plus surprenant que malgré cette

grande renommée, et dans un contexte national et international de

revendications des mémoires de l'esclavage, la ville semble

perpétuer une « loi du silence » et continue de passer

inaperçue dans le paysage négrier français.

Bien qu'aucun ouvrage ni aucune étude ne soit

consacré à la place de la mémoire dans la ville, plusieurs

travaux peuvent nous permettre de comprendre cette absence apparente, ainsi que

sa lente reconnaissance et les difficultés de sa mise en oeuvre. Depuis

vingt ans maintenant, les historiens malouins se sont attelés à

disséquer les archives de la ville afin d'en faire ressortir ce

qu'était la réalité de la traite négrière

à Saint-Malo. On doit notamment à Alain Roman7 une

étude approfondie sur le sujet qui explique en détail tout ce qui

se rapporte à la traite négrière à Saint-Malo,

depuis le contexte historique et politique général de

l'époque jusqu'aux détails des expéditions malouines.

D'autres historiens malouins ont eux analysé l'histoire

de Saint-Malo à travers un prisme différent de celui de la traite

négrière. L'ami et collègue d'Alain Roman, le professeur

André Lespagnol, a par exemple écrit divers ouvrages sur la

ville, nous offrant une analyse poussée sur le milieu négociant

malouin8, ou encore sur la place que la ville occupait dans les

grands courants commerciaux mondiaux. De manière plus

générale, la Société d'Histoire et

d'Archéologie de l'Arrondissement de Saint-Malo ( SHAASM ), au travers

des écrits et conférences de ses adhérents, nous offre la

possibilité de mieux comprendre certains aspects de cette histoire

négrière malouine.

Enfin, la presse nationale et mondiale a largement couvert les

récents mouvements de contestation qui se sont déroulés

l'année passée, et bien que Saint-Malo ne soit pratiquement

jamais mentionné, ces articles nous permettent de mettre en perspective

la réalité malouine avec celles d'autres villes

négrières et d'en tirer les conclusions qui s'imposent.

6. NORA Pierre (dir.), Les lieux de mémoire,

Paris, Gallimard, I, La République, 1984 ; II, La Nation, 3 vol.,

1986

7. ROMAN Alain, Saint-Malo au temps des

négriers, Paris, Karthala, 2001

8. LESPAGNOL André, Messieurs de Saint-Malo, une

élite négociante au temps de Louis XIV, thèse, Saint-Malo,

Ancre de Marine, 1990

14

Cette étude a donc pour objectif d'identifier la place

de la mémoire de l'esclavage et de la traite

négrière à Saint-Malo, et de comprendre

les raisons qui font que sa manifestation apparaît difficile. Pour

réaliser ce travail, nous avons d'abord cherché à

comprendre de quelle manière sont nées les revendications

mémorielles liées à l'esclavage et l'époque

coloniale. Pour cela, nous nous sommes grandement inspiré du

développement effectué par Emmanuelle Chérel dans son

étude du Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage de

Nantes9, qui pour analyser le contexte dans lequel le

mémorial fut construit, est revenue sur les conditions d'apparition de

cette mémoire, avant d'en suivre le fil jusqu'au début des

années 2010.

Nous avons ensuite lu les ouvrages en lien avec l'histoire

malouine dans son ensemble, puis les écrits décrivant plus

précisément l'épisode de la traite négrière

dans la ville, afin d'en comprendre les tenants et les aboutissants et

d'être en capacité de mettre Saint-Malo en perspective avec

d'autres villes négrières. L'épilogue de l'ouvrage

d'André Lespagnol10 nous a également permis de

comprendre de quelle manière Saint-Malo était passé d'une

cité portuaire à une cité touristique. Enfin, nous nous

sommes intéressé à ce qui a été écrit

dans la presse française et internationale sur le sujet de l'esclavage

et des revendications qui lui sont liées, de manière à

observer et comparer les différentes réponses des

autorités face à ces mouvements et d'en tirer des conclusions

pour notre cas d'étude.

Finalement, au vu du manque de documents sur la place de la

mémoire à Saint-Malo, nous avons du construire notre raisonnement

à partir d'entretiens que nous avons réalisés avec

plusieurs personnalités de la ville, afin de saisir l'évolution

de cette mémoire si difficile. Nous nous sommes ainsi entretenu avec

Philippe Petout et Jean-Philippe Roze11, respectivement conservateur

et adjoint du conservateur du musée d'histoire de la ville et du

patrimoine malouin, afin de comprendre le rôle du musée dans la

diffusion de l'histoire négrière à Saint-Malo. Nous avons

ensuite eu l'occasion de nous entretenir avec Liliane Roman, veuve de

l'historien Alain Roman que nous avons cité plus haut, et qui nous a

offert l'accès à une partie de ses archives personnelles et

permis de comprendre la portée de son travail et les conditions dans

lesquelles il a été réalisé. Dans la

continuité, nous avons échangé avec le président de

la SHAASM, Jean-Luc Blaise, ainsi que son bibliothécaire, Jean-Louis

Colliot, qui nous ont éclairé sur certains détails que

nous ne comprenions pas. Enfin, nous nous sommes entretenu avec M. Chaperon,

l'ancien président de l'Association Mémoire et Patrimoine

Terre-Neuvas qui nous a éclairé sur les difficultés de

l'émergence d'une mémoire à Saint-Malo, puis avec Maureen

Brugaro 12de l'office du tourisme de la ville qui nous a

expliqué la place qu'occupe la traite négrière dans le

discours touristique de la ville, et finalement avec Jean Bories, ancien

adjoint aux affaires culturelles de la ville, qui nous a donné des clefs

de compréhension sur l'aspect politique du sujet.

Afin de structurer notre raisonnement, nous avons

décidé d'aborder la question selon trois axes qui doivent nous

éclairer sur les raisons qui font que la ville reste, du moins en

apparence, en marge des mouvements politiques, sociaux et architecturaux qui

semblent aujourd'hui dominants en France et dans le monde. Pour comprendre ce

qui fait la complexité de la situation, il faut en premier lieu

s'intéresser aux conditions qui ont permis l'émergence d'une

mémoire de l'esclavage et de la traite négrière en France.

Cela constituera la première partie de cette recherche. Il s'agit alors

d'abord de comprendre ce qu'est la mémoire et pourquoi elle est si

importante, de mettre en avant ses différences avec l'histoire, et d'en

saisir les usages. Puis, nous nous pencherons plus précisément

sur la mémoire de l'esclavage et de la traite négrière,

nous essaierons de comprendre ses origines et ses inspirations, et nous

analyserons les revendications qui en sont issues. Enfin,

9. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, Enjeux et controverses (1998-2012),

Rennes, Presse Universitaire de Rennes, 2012

10. LESPAGNOL André, Saint-Malo et la Bretagne dans

la première mondialisation, Brest, Centre de Recherche Bretonne et

Celtique, 2019, p. 470

11. Annexe 1 - Entretien avec Jean-Philippe ROZE, adjoint du

conservateur du Musée d'Histoire de Saint-Malo

12. Annexe 2 - Échange avec Maureen BRUGARO, pôle

patrimoine de l'Office du Tourisme de Saint-Malo

15

nous nous intéresserons aux cinquante dernières

années qui ont été marquées par une

réévaluation puis une réécriture de l'histoire, ou

plutôt des histoires, à la fois locales et nationales.

La deuxième partie de ce travail sera plus axée

sur notre cas d'étude, Saint-Malo. Il s'agira essentiellement de

contextualiser le propos de cette étude, et de mettre en lumière

les caractéristiques, à la fois historiques et actuelles, de la

ville. Nous ferons d'abord le point sur l'histoire maritime de la ville puis

mettrons cette histoire en perspective avec celles des autres grandes villes

négrières françaises. Puis nous regarderons de plus

près certains des grands hommes malouins qui ont marqué le «

siècle négrier » et nous tenterons de comprendre

l'héritage qu'ils ont laissé. Enfin, nous analyserons les traces

issues de cette époque, ou plutôt leur absence, avant de replacer

Saint-Malo dans le contexte récent des revendications

mémorielles.

Chapitre I

L'apparition de la mémoire de

l'esclavage

et les revendications qui s'ensuivirent

16

17

Finalement, la troisième et dernière partie de

ce travail de recherche portera sur l'analyse des raisons qui sont à

l'origine de la difficile reconnaissance de l'héritage négrier

à Saint-Malo. Nous commencerons par l'analyse du travail d'histoire qui

est réalisé depuis deux décennies dans la ville et qui est

une condition sine qua non du travail du mémoire. Puis nous nous

intéresserons à l'émergence du mythe de « la

cité corsaire », les raisons et conditions de sa création

ainsi que les conséquences qui découlent d'un tel titre. Nous

regarderons ensuite la place de ce mythe dans le discours touristique de la

ville et, de manière plus générale, la façon dont

un discours touristique s'accorde avec la mémoire d'un épisode

tragique. Enfin, nous analyserons la réponse muséographique de la

ville, sa responsabilité mais également son évolution,

mise en perspective avec celle des grands mouvements mémoriels.

Ce premier chapitre a pour objectif d'établir les

notions qui sont à la base de mon raisonnement, et qui sont

nécessaires à l'appréhension globale de ce travail. Elle

est par nature plus théorique que les parties lui succédant car

il faut, pour traiter correctement ce sujet, une compréhension solide

des conditions de mise en oeuvre de la mémoire. Nous chercherons d'abord

à analyser ce qu'est la mémoire et à identifier les

différences entre histoire et mémoire, car si ces deux notions

peuvent nous sembler proches, la nuance qui existe entre les deux est

déterminante pour comprendre un tabou qui existe depuis près de

deux siècles. Nous verrons ensuite dans quel contexte s'est

développée la, ou plutôt les mémoires de l'esclavage

et de la traite négrière, en France et dans le monde. Nous

essaierons de discerner les différentes formes que celles-ci peuvent

prendre, mais également les objectifs qu'elles souhaitent atteindre et

les conséquences qui en découlent. Enfin, cette première

partie reviendra sur la période charnière des premiers

bouleversements liés à la mémoire et à ses

revendications, pour tenter d'en saisir la complexité et replacer notre

cas d'étude, jusque là absent des débats, au centre de

celle-ci. Mais avant toute chose, il est impératif que le lecteur

comprenne bien le sujet de cette étude. Pour cela, il doit être en

mesure de répondre à une question qui peut sembler simple, en

apparence anodine, mais dont la portée va définir l'ensemble du

travail à venir. Qu'est-ce que la mémoire ?

Qu'est-ce que la mémoire ?

La mémoire est d'abord un concept avec lequel chacun de

nous est familier depuis toujours, cela avant même d'en avoir conscience

ou de pouvoir s'interroger à son sujet. L'Homme mémorise, il se

souvient. C'est une caractéristique inhérente à tous ou

presque, et aucun être ne semble en être dépourvu. Tout le

monde donc est en théorie capable d'expliquer ce qu'est la

mémoire, tout du moins dans sa forme la plus communément admise.

Le dictionnaire Le Robert en donne la définition suivante «

Faculté de conserver et de rappeler des choses passées et ce qui

s'y trouve associé ; l'esprit, en tant qu'il garde le souvenir du

passé. »1 (s. d.). Cette définition a le

mérite de synthétiser ce qu'est la mémoire pour faciliter

la compréhension du concept, mais ne permet pas d'en saisir toutes les

nuances.

Le dictionnaire Larousse à l'inverse n'essaye pas de

résumer la mémoire en une seule définition courte mais va

la définir de différentes manières, selon les multiples

applications que celle-ci peut avoir. Ainsi, au sens communément

accepté, la mémoire est définie telle que «

l'activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de

conserver et de restituer des informations2 » (s. d.).

Cependant, le dictionnaire Larousse donne également une

définition de la mémoire au sens d'une compétence («

Aptitude à se souvenir en particulier de certaines choses dans un

domaine donné3 ») (s. d.), d'un tout («

Ensemble des faits passés qui reste dans le souvenir des hommes,

d'un groupe4 ») (s. d.), ou encore d'une abstraction

(« Souvenir qu'on a d'une personne disparue, d'un

événement passé ; ce qui, de cette personne, de cet

événement restera dans l'esprit des hommes5

») (s. d.).

On observe donc qu'il est très difficile de cantonner

le processus mémoriel à une définition succincte de la

mémoire. La mémoire est un phénomène complexe, qui

englobe de nombreuses définitions mais aussi de nombreux enjeux. Elle

n'est pas qu'un phénomène psychique ou psychologique, la

mémoire au sens d'une capacité cognitive n'est d'ailleurs pas

d'un grand intérêt pour nous. Mais si nous l'entendons au sens

d'un lien

1. Le Robert. (s. d.), Mémoire, dans Dictionnaire en

ligne, consulté le 18 Novembre 2020 sur

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/memoire

2. Larousse. (s. d.), Mémoire, dans Dictionnaire en

ligne, consulté le 18 Novembre 2020 sur

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mé

moire/50401

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

18

avec notre passé, d'un témoin qui se transmet,

de quelque chose de présent, c'est là qu'elle devient

véritablement passionnante. L'historien Pierre Nora en donne d'ailleurs

la définition suivante : « La mémoire est la vie,

toujours portée par des groupes vivants et à ce titre, elle est

en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et

de l'amnésie, inconsciente de ses déformations successives,

susceptible de longues latences et de soudaines revitalisations6.

»

Ainsi, la mémoire est le fondement de toute

société, c'est elle qui permet à un groupe social

d'adhérer à des rites, de fonctionner selon des coutumes, de

transmettre des valeurs et de s'identifier à ses traditions. Mais pour

ne pas mourir, la mémoire doit se transmettre car si elle n'était

présente que dans l'esprit des hommes, alors elle disparaitrait en

même temps que ceux-ci.

Je parle ici de la mémoire au singulier, comme d'un

élément unique, un tout, mais il est important de préciser

que ce n'est pas le cas. La mémoire n'est pas l'histoire, même si

ces deux notions sont relativement proches et se nourrissent l'une et l'autre.

L'histoire se veut être une présentation objective des faits, elle

se rêve universelle, et appartient à tous mais surtout à

personne. La mémoire, elle, est l'interprétation d'un souvenir

par des individus. Elle est ce qui les rassemble, et on peut donc écrire

qu'il y a autant de mémoires que de groupes d'individus. La

mémoire est par nature à la fois plurielle, collective, multiple

et surtout individualisée7. Il n'existe donc pas une

mémoire mais des mémoires.

Mémoire et Histoire

Il est nécessaire de revenir sur la relation entre

histoire et mémoire, tant l'une et l'autre se nourrissent pour avancer.

L'histoire constitue, en tant que discipline, l'analyse et l'écriture

objective du passé et, en tant que matière, l'ensemble des faits

passés. Dans son travail, l'historien utilise tous les moyens qu'il a

à sa disposition pour rédiger un récit du passé, en

émettant des hypothèses qu'il vérifie en croisant

nécessairement ses sources, qui vont de l'archive à la preuve en

passant par le témoignage. La mémoire est elle un

phénomène physiologique et psychologique complexe8.

Elle est individuelle et permet d'ériger des cadres sociaux à

l'intérieur desquels les sociétés placent leurs souvenirs.

La mémoire permet la relation avec l'autre, le souvenir d'une personne

étant le récit qu'elle raconte, et renforce ainsi le sentiment de

communauté avec les individus ayant une mémoire

similaire9.

Dans son ouvrage La mémoire, l'histoire,

l'oubli10, le philosophe Paul Ricoeur explique que le

récit mnémonique a d'abord pour objectif la vérité

de l'information, mais précise qu'il est construit selon ce que le

narrateur pense qu'il est arrivé, de ce que ses auditeurs s'attendent

à entendre et de l'idée que le narrateur se fait de

lui-même et veut véhiculer. Il insiste sur le fait que les

descriptions du souvenir sont souvent trop simples, faisant d'une pensée

une image réduite et simplifiée de ce qui avait été

perçu avant, et que Jean-Paul Sartre dénonce sous le nom «

d'illusion d'immanence11 ». C'est de cette manière que

naissent les rumeurs et les légendes.

Toujours selon Paul Ricoeur, le passé et l'avenir

n'ont d'existence que dans l'esprit, qui est le seul

6. NORA Pierre (dir.), Les lieux de mémoire,

Paris, Gallimard, I, La République, 1984, pp. 24,25

7. Ibid.

8. WEIL-BARAIS Annick (éd.), L'homme cognitif,

Paris, Presse Universitaire de France, 2001

9. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., p.17

10. RICOEUR Paul, La mémoire, l'histoire,

l'oubli, op. cit.

11. SARTRE Jean-Paul, L'imaginaire, Paris, Folio, 1986

(1940

19

à pouvoir associer différentes phases du temps.

Tout comme la fantaisie, le souvenir est une variante de l'imaginaire, mais

comme nous venons de l'écrire, à la différence de celle-ci

il vise la vérité. Contrairement à l'historien, le

narrateur de ce récit n'use pas de méthodes scientifiques et

objectives pour expliquer son propos, il croit en ce qu'il dit et construit son

récit autour de l'idée qu'il se fait de ce qu'il s'est

passé. On a prouvé depuis longtemps maintenant la faiblesse de

certains témoignages pourtant sincères, où le

témoin arrangeait son récit selon ses préjugés et

ses croyances. Le désir de vérité est toujours

altéré par l'intention d'agir sur son interlocuteur, en voulant

par exemple lui plaire ou bien lui cacher nos intentions ou nos sentiments. Le

« fait brut » appartenant au passé n'existe donc pas

dans le réel, chacun l'interprète et lui donne un sens, ce qui

fait que la mémoire est12.

« Nous dirions volontiers que chaque mémoire

individuelle est un point de vue sur la mémoire collective, que ce point

de vue change selon la place que j'y occupe, et que cette place elle-même

change suivant les relations que j'entretiens avec d'autres milieux. Il n'est

donc pas étonnant que de l'instrument commun, tous ne tire pas le

même parti. Cependant lorsqu'on essaie d'expliquer cette

diversité, on en revient toujours à une combinaison d'influences

qui, toutes, sont de nature sociale13. »

M. Halbwachs, La mémoire collective

L'utilisation de cette mémoire poursuit aujourd'hui

trois objectifs. Le premier est d'empêcher la répétition

d'un drame par le recours à la mémoire. Ensuite, on estime que

les victimes ont un droit moral à demander des réparations

symboliques et que l'oubli peut nuire à ce droit. Enfin, la

mémoire d'un événement peut être

considérée comme faisant partie de l'identité des victimes

d'un drame, au risque de les enfermer dans un statut de

victime14.

La mémoire, depuis trente ans, est par ailleurs devenue

un nouvel objet d'étude des historiens. L'histoire se nourrit de cette

mémoire, mais entretient également des rapports complexes avec

elle. « La mémoire installe le souvenir dans le sacré,

l'histoire l'en débusque. [...] La mémoire s'enracine dans le

concret, dans l'espace, le geste, l'image et l'objet. [...] Au coeur de

l'histoire, travaille un criticisme destructeur de mémoire

spontanée. La mémoire est toujours suspecte à l'histoire

dont la mission vraie est de la détruire et de la refouler. Une

société qui se vivrait intégralement sous le signe de

l'histoire ne connaitrait, en fin de compte, pas plus qu'une

société traditionnelle, de lieux où ancrer sa

mémoire15. »

À l'inverse, certains historiens et philosophes

avertissent contre les dangers de la mémoire et de ses revendications.

Si l'histoire peut parfois donner un cadre à la mémoire, il

arrive que ce soit la mémoire qui empêche l'histoire16.

Dès les années 1990, Tzvetan Todorov pointait du doigt dans

Les abus de la mémoire17 les excès des

commémorations des drames du XXe siècle qui encourageaient le

fait que « avoir été victime vous donne le droit de vous

plaindre, de protester et de réclamer. ». Jean-Pierre Rioux

montra, lui, que l'histoire est une pensée du passé mais pas une

remémoration18, qu'elle conduit à détruire

l'idée d'un mythe, et que sa « connaissance permet de

dépasser la douleur et les avatars de la

mémoire19 ».

12. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., p. 17

13. HALBAWCHS Maurice, La mémoire collective,

Paris, Presse Universitaire de France, 1968

14. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., pp.14-15

15. NORA Pierre (dir.), Les lieux de mémoire, I,

La République, op. cit., pp. 19-20

16. RIOUX Jean-Pierre, La France perd sa mémoire.

Comment un pays démissionne de son histoire, Paris, Perrin, 2006

17. TODOROV Tzvetan, Les abus de la mémoire,

Paris, Arléa, 1995

18. RIOUX Jean-Pierre, La France perd sa mémoire.

Comment un pays démissionne de son histoire, op. cit.

19. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., p. 20

20

Cette multiplication des commémorations depuis trente

ans a eu pour effet de placer les historiens en porte-à-faux.

D'après Didier Guyvar'ch20, elle a poussé les

historiens à prendre position par rapport à la demande

institutionnelle. Certains ont adopté des positions d'experts, d'autres

ont été les initiateurs de commémoration, et certains ont

favorisé la mobilisation citoyenne en produisant un récit pour un

très large public. Dans leur livre Les usages politiques du

passé21, François Hartog et Jacques Revel

soulignaient le fait que l'histoire doit de plus en plus négocier avec

différentes formes de débat public et l'histoire, souvent, se

retrouve prise dans des discussions publiques et des débats dont elle ne

peut contrôler la forme. Parmi tous les usages publics que peut avoir

l'histoire, ces auteurs en soulignent trois qui sont « l'histoire

expertise », « l'histoire témoignage » et

la « vague mémorielle », et mettent en avant un

aspect commémoratif de la part de minorités sur des sujets

d'histoire qui les concernent plus ou moins directement.

Dans son livre consacré à la

mémoire22, Paul Ricoeur désigne des situations dans

lesquelles la mémoire n'est plus qu'un élément

physiologique et psychologique, mais devient un élément

pathologique, idéologique et normatif, affirmant par ailleurs que

l'excès de mémoire conduit à l'oubli : « Je reste

troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop de

mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien dire de l'influence

des commémorations et des abus de mémoires et d'oublis.

» Selon lui, il faut veiller à ce que la distance de la

mémoire vis-à-vis des faits historiques ne contribue pas à

ce que l'histoire devienne légende, car c'est cette même distance

qui participe à l'instrumentalisation politique.

Comme nous le précisions plus haut, la mémoire

est individuelle et il arrive donc parfois que la mémoire des uns

s'oppose à celle des autres, voire la dénie. En France, la

défiance envers une histoire nationale qui intégrerait des

mémoires différentes, et parfois opposées, reste grande

car l'expression de la mémoire d'une minorité menacerait

l'identité collective qui lie les français entre

eux23. Paul Ricoeur a construit un système de

catégories censé permettre à une société de

faire mémoire « de manière apaisée ».

Si l'on considère que pour exister, la mémoire nécessite

la culpabilité d'autrui, alors son dépassement sollicite le

pardon, qui est lui indubitablement lié à la notion de l'oubli.

Afin de lui ôter sa dimension culpabilisatrice, le philosophe, qui

souhaite éviter la notion d'un « devoir d'oubli », va

ainsi opposer au « devoir de mémoire » un «

travail de mémoire », construit sur le modèle du

« travail de deuil » et qui implique la notion du pardon.

C'est ce pardon qui permettrait de réunir le « devoir de

mémoire » et l'impossibilité pour la

société de « rester en colère contre

elle-même ». Selon Paul Ricoeur la « juste

mémoire » naît ainsi d'une articulation entre histoire

et mémoire afin éviter de demeurer prisonnier du passé.

Ce lien entre mémoire et histoire n'a donc pas

toujours été une évidence, et les historiens ont, comme

nous l'avons déjà dit, commencé à

s'intéresser à la question des mémoires dans les

années 1970. Durant cette période apparaît en France un

intérêt pour les « lieux de

mémoire24 » qui a conduit à s'interroger sur

les termes de mémoire et d'histoire. Considérée comme un

patrimoine mental individuel et collectif, la mémoire « se

caractérise comme l'ensemble des souvenirs qui nourrit les

représentations, inspire les actions et assure la cohésion des

individus dans une société25 ». Elle a pour

objectif d'établir un accord sur les origines et de constituer un lien

social. En France, depuis la Révolution, la mémoire est

utilisée pour créer une pédagogie républicaine qui

va dans le sens des valeurs véhiculées par l'État, et qui

entretient l'idée d'un mythe originel.

20. GUYVAR'CH Didier, « La mémoire collective de la

recherche à l'enseignement », Cahiers d'histoire

immédiate, GRHI, Université de Toulouse, Le Mirail,

n°22, automne 2002

21. HARTOG François, REVEL Jacques (dir), Les usages

politiques du passé, Paris, Éditions EHESS, 2001

22. RICOEUR Paul, La mémoire, l'histoire,

l'oubli, op. cit.

23. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., p.20

24. Notion développée par Pierre NORA, Les

lieux de mémoire, op. cit.

25. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., p.14

21

Un des aspects de la mémoire publique se trouve dans le

patrimoine ainsi que dans la commémoration, qui est largement

exploitée par les autorités publiques. Cette mémoire est

donc commandée et instrumentalisée dans l'objectif de sacraliser

un mythe national, ou local, qui serait commun à tous. Un tournant

s'opère à ce sujet à la suite de la chute du mur de

Berlin, qui marque le passage en France d'une société qui

commémorait les « morts pour la France » à une

société qui considère également les «

morts à cause de la France26 ». Cette

période marque aussi le temps où la mémoire de la Shoah et

des déportations a commencé à s'émanciper, voyant

les commémorations et monuments se multiplier en hommage aux victimes.

En parallèle, la société s'est mise à

appréhender son histoire non plus à travers ses grands hommes,

mais également à travers son peuple et ses

victimes27.

Ce n'est qu'en 2005 que la France, à la suite d'une

déclaration de Jacques Chirac, alors Président de la

République, a reconnu officiellement sa participation et sa

responsabilité dans la déportation des juifs pendant la guerre.

Cette reconnaissance tardive, 60 ans après la fin du conflit, a

été permise grâce à la mémoire de ces

évènements ainsi qu'à un travail d'histoire aboutissant

à une bien plus large compréhension de la société

de l'époque, permettant d'en saisir les nuances. Cette mémoire de

la Shoah a permis d'installer le doute dans le mythe républicain

dominant28, obligeant ainsi la France à le re-questionner.

C'est dans ce contexte que le pays a aussi remis en question son passé

colonial, sa participation à la Guerre d'Algérie et l'utilisation

de la torture, et finalement sa mémoire de l'esclavage29.

Quoi qu'il en soit, il est impératif de comprendre le

fonctionnement de la mémoire, sa construction et ses acteurs, les

fonctions qu'elle occupe et son rôle en tant que vecteur de valeurs, et

finalement les formes qu'elle peut prendre telles que le devoir, l'occultation

ou encore le tabou, si l'on veut être en mesure de comprendre ses

manifestations contemporaines. L'exercice du pouvoir politique en

démocratie a pour rôle de permettre la vie en communauté,

faisant fi des différences de chacun et en prenant en compte la

pluralité des identités et des histoires qui la composent afin de

maintenir une unité. L'unité recherchée en

démocratie nécessite donc la production de représentations

collectives et de symboles auxquels chacun peut se rattacher, de lieux qui

permettent le partage de connaissance et qui offrent la possibilité de

véhiculer histoire et mémoire (écoles, musées), et

d'un espace public où chacun serait libre de s'exprimer30.

Cet exercice du pouvoir nécessite donc la mémoire, comme le

montre Pierre Nora dans son ouvrage Les lieux de mémoire :

« Politique aussi, et, peut-être, surtout, si l'on entend par

politique un jeu de forces qui transforment la réalité : la

mémoire en effet est un cadre plus qu'un contenu, un enjeu toujours

disponible, un ensemble de stratégies, un être-là qui vaut

moins par ce qu'il est que par ce qu'on en fait. C'est dire ici qu'on touche

à la dimension littéraire des lieux de mémoire, dont

l'intérêt repose en définitive sur l'art de la mise en

scène et l'engagement personnel de l'historien31.

»

26. BARCELLINI Serge, « L'État républicain,

acteur de la mémoire : des morts pour la France aux morts à cause

de la France », in BLANCHARD Pascal, VEYRAT-MASSON Isabelle (dir.) Les

Guerres de Mémoires - La France et son histoire, Paris, La

Découverte, 2010

27. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., p.15

28. Concept héritier des Lumières, voir NOIRIEL

Gérard, Le creuset français de l'immigration XIXe et XXe

siècle, Paris, Seuil, 1998

29. STORA Benjamin, « Entre la France et l'Algérie,

le traumatisme (post) colonial des années 2000 » in BLANCHARD

Pascal, BERNAULT Florence, BANCEL Nicolas, BOUBEKER Ahmed, MBEMBA Achille,

VERGÈS Françoise (dir.), Ruptures postcoloniales, Les

nouveaux visages de la société française, Paris, La

Découverte, 2010, pp. 328-342

30. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., p.23

31. NORA Pierre (dir.), Les lieux de mémoire, I,

La République, op. cit., p. 26

22

L'apparition des revendications

mémorielles

Les revendications mémorielles ne sont pas le propre

de la France mais sont évidemment un phénomène

mondialisé, et la réponse apportée varie

énormément selon les pays. Aux États-Unis par exemple, on

constate que les minorités, à travers leurs revendications, ont

tendance à se victimiser, alors qu'en Italie, des réparations ont

été votées à l'égard du peuple Libyen en

2008.

Pour Benjamin Stora, les revendications mémorielles

sont liées à « une crise mondiale des idéologies

collectives32 » et donc à une crise politique qui a

« plongé progressivement les individus dans les refuges de la

sphère privée, dans le vécu, et donc dans la

mémoire33 ». L'accroissement

généralisé des revendications mémorielles a donc

pour origine le même problème, i.e. une crise identitaire

liée à la mondialisation ainsi qu'une crise idéologique et

politique sur la question. Selon Pap Ndiaye, les revendications liées

à la mémoire de l'esclavage seraient dues à un

écart entre une société qui devient multiculturelle et une

capacité limitée à mener une action politique difficile en

ce qui concerne la reconnaissance des identités et la lutte contre les

discriminations : « Il est outrageusement simpliste de

prétendre que les discriminations raciales contemporaines sont dues

à l'ancien ordre colonial esclavagiste, toutefois il serait peu

honnête de prétendre qu'elles n'ont rien à voir avec

lui34 ».

Depuis les premières vagues de migration de

l'époque contemporaine, l'identité a changé de statut et

n'est plus enracinée dans un lieu35. L'identité des

personnes aujourd'hui se mélange et se construit en relation avec

d'autres, non plus par rapport à un espace qu'elles auraient

partagé mais en rapport à une culture, une histoire et des

références qu'elles ont en commun. La mondialisation et un

changement dans les relations de pouvoir ont eu pour effet de produire des

identités interconnectées36.

Désormais, il s'agit d'identifier la continuité

des rapports de domination, même si la comparaison entre la situation

coloniale et les situations actuelles est risquée et

problématique. C'est l'un des enjeux majeurs des sciences sociales

contemporaines, qu'elles prennent en compte les représentations sociales

et leurs évolutions / transformations au fil du temps37.

La question mémorielle est devenue un des combats

importants de la minorité française noire38. Selon Pap

Ndiaye, après avoir rejeté la « mémoire

officielle39 », ces minorités auraient

utilisé la mémoire et ses enjeux pour affirmer leurs

identités et exiger une reconnaissance, mettant au jour les

difficultés d'une société en pleine mutation.

Les territoires d'Outre-mer et leurs histoires sont

inévitablement liés à l'histoire plus

générale de la France. Selon Françoise Vergès,

spécialiste en sciences politiques, ces territoires « partagent

tous un passé colonial et un présent qui en garde les

traces40 » mais qui sont absents de l'histoire nationale

et de la problématique post coloniale. Elle écrit que «

penser la présence/absence des Outre-mer, c'est penser deux espaces

à la fois : le territoire Outre-mer

32. « Benjamin STORA, entretiens avec Thierry

LECLÈRE », in La guerre des mémoires - La France face

à son passé colonial, Paris, éditions de l'Aube,

2007, p. 40

33. Ibid.

34. NDIAYE Pap, La condition noire - essai sur une

minorité française, Paris, Calmann-Lévy, 2008

35. GUPTA Akhil, FERGUSON James, Culture, Power, Places ;

Explorations in Critical Anthropology, Durham, Duke University Press,

1977, pp. 33-51

36. APPADURAÏ Arjun, Après le colonialisme. Les

conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot et

Rivages, 2005

37. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., p.39

38. NDIAYE Pap, La condition noire - essai sur une

minorité française, op. cit., p. 338

39. LOW Setha, LAWRENCE-ZUNIGAS Denise, The Anthropology of

Space and Place : Locating Culture, Malden, Massachussets, Blackwell

Publishing Company, 2003

40. VERGÈS Françoise, « L'Outre-mer, une

survivance de l'utopie coloniale républicaine ? », in BLANCHARD

Pascal, BANCEL Nicolas, LEMAIRE Sandrine (dir.), La fracture coloniale - La

société française au prisme de l'héritage

colonial, Paris, La Découverte, 2005

23

et le territoire métropolitain...41

». Les Outre-mer sont donc un territoire appartenant à l'espace

républicain mais qui demeure absent de son histoire.

Dans un entretien accordé au journal M, Le

Monde, l'historienne au CNRS et présidente du Comité

National pour la Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage Myriam Cottias

explique que « l'oubli a été posé comme un

élément fondateur de la société issue de la

servilité, dans l'outre-mer, mais aussi en

métropole42 ». Encouragé par les

autorités dès 1848 - le gouverneur de la Martinique, Claude

Rostoland, recommandait « à chacun l'oubli du

passé43 » - le silence qui entoure la question de

l'esclavage et de la traite a perduré jusqu'à nos jours.

Initialement rejetés par les élites noires, qui

y voyaient un rappel d'un passé douloureux, l'esclavage et son histoire

se sont progressivement imposés dans les territoires d'Outre-mer dans

les années 1960 et 1970 comme une ressource politique44. Le

déplacement de cette histoire et de cette mémoire de l'esclavage

vers le territoire métropolitain s'est ensuite opéré dans

les années 1990, en même temps que les migrations de populations.

Elle y rencontra un autre courant idéologique, celui de la lutte contre

les discriminations raciales. Selon Pap Ndiaye, les Antillais chercheraient

par-là à transférer sur le terrain de la mémoire

des souffrances qui jusque-là n'étaient pas exprimées sur

le terrain politique : « cet investissement mémoriel, qui peut

s'exprimer n'importe comment et s'appuyer sur des lectures para historiques

farfelues est la conséquence d'une situation de domination45.

»

Leurs revendications post coloniales, qui consistent en une

réinterprétation de l'histoire, sont notamment dues au fait que

l'histoire coloniale est toujours extrêmement présente dans notre

société et notre réalité. La colonisation, qui a

bien évidemment bouleversé les territoires d'Outre-mer par un

système de domination, a également marqué le territoire

métropolitain tant elle a changé sa conception du monde.

Françoise Vergès écrit à ce propos : « La

postcolonie ne qualifie pas strictement un régime d'indépendance

nationale, mais une situation où perdurent des effets du régime

colonial tout en connaissant de nouvelles expériences engendrées

par le déclin des productions nationales, l'entrée dans l'espace

européen, la mondialisation, l'augmentation du nombre de

diplômés, l'émergence de revendications de

réparation historique et d'affirmation culturelle46

». Elle affirme ensuite que l'opposition entre différence

culturelle et démocratie est une opposition « opportuniste et

idéologique47 », et que toutes les revendications

sont empêchées car perçues comme des demandes

communautaristes : « Le débat opposant «

républicains » rigides aux « communautaristes »

essentialistes fait en effet abstraction de l'histoire, les uns soulignant la

nécessité d'une abstraction universaliste, les autres celle d'une

identité atemporelle mais chaque logique masque des politiques

d'exclusion48. » L'historien Benjamin Stora

considère, lui, que les français ne sont pas encore passés

au-delà de la chute de leur empire et du déclin de leur

puissance, et qu'il est trop tôt pour que ces questions soient

débattues dans la sérénité : « Le

soupçon de « relativisme culturel » est lancé comme une

accusation visant à délégitimer toute approche critique.

Il ne faut pas porter atteinte aux mythologies nationales. La perte de l'empire

a été une grande blessure narcissique du nationalisme

français49. »

41. Ibid.

42. CHEMIN Anne, « La traite en héritage »,

Le Monde, le 23 Avril 2014,

https://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/02/la-traite-en-heri

tage_4410558_3224.html

43. Ibid.

44. NDIAYE Pap, La condition noire - essai sur une

minorité française, op. cit., p. 337-348

45. Ibid., p. 347

46. VERGÈS Françoise, « L'Outre-mer, une

survivance de l'utopie coloniale républicaine ? », op.

cit., p. 68

47. Ibid., p. 69

48. Ibid.

49. « Benjamin STORA, entretiens avec Thierry

LECLÈRE », op. cit., p. 24

24

La mémoire de l'esclavage en France et dans le

monde

La mémoire de l'esclavage n'est pas liée

à un fait récent, les abolitions de la traite et du

système esclavagiste ayant eu lieu au XIXe siècle. Pourquoi alors

le sujet revient-il si longtemps après ? D'abord, bien que le

système esclavagiste ait été aboli il y a longtemps, le

système de domination raciale dont il est à l'origine a lui

perduré jusqu'au milieu du XXe siècle, et ses conséquences

sont toujours visibles aujourd'hui. Ensuite, le chercheur Henry Rousseau a

proposé un modèle dans « Le Syndrome de

Vichy50 », expliquant qu'avant de s'émanciper, la

mémoire traverse différentes phases : d'abord un traumatisme,

suivi en général par une phase de refoulement, avant d'arriver

à une phase d'anamnèse (le retour de ce qui a été

refoulé) caractérisée parfois par l'obsession

mémorielle. Bien qu'ils n'aient pas été

vérifiés, de nombreux exemples peuvent attester de la pertinence

de ce modèle, l'un des plus évidents étant la

mémoire de la Shoah.

L'arrivée de ce passé colonial sur le

territoire métropolitain est provoquée en grande partie par les

politiques migratoires des années 1960-1970. L'immigration s'impose

alors dans le débat public lorsque la place des immigrés (venant

majoritairement de l'ex empire colonial) est remise en question et que les

autorités publiques envisagent de la freiner. Les minorités

commencent à s'organiser en associations à partir des

années 1980 afin d'appuyer leurs revendications. Ces associations

constituent alors une plateforme où les idées peuvent

s'échanger et la démocratie s'opérer51. Elles

jouent également un rôle de représentation et servent

d'intermédiaire entre les citoyens et le pouvoir public.

C'est ensuite au commencement du XXIe siècle que ces

questions postcoloniales et raciales ressurgissent, par exemple dans les

débats de l'élection présidentielle de 2002 ou avant cela,

lorsque la loi sur la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que

crime contre l'humanité, dite Loi Taubira, fut votée le 21 Mai

2001. Certains sujets, allant de la mémoire de l'esclavage à la

laïcité, mais tous renvoyant à l'histoire coloniale

française et au mythe républicain, héritier des

Lumières, sont ensuite revenus de manière récurrente dans

le débat public, s'entremêlant parfois entre eux52.

Des chercheurs et des historiens ont souligné dans le

livre La fracture coloniale - La société française au

prisme de l'héritage colonial53, un écart

flagrant entre le discours républicain et ce qui est fait dans les

anciennes colonies. L'ouvrage a la particularité de s'intéresser

à ces questions en considérant la persistance d'un regard

colonial porté sur les populations immigrées, et dénonce

notamment une réécriture « trop timide » de

l'histoire de la colonisation de la part de la France. Remarqué, ce

livre a également fait l'objet de nombreuses critiques54,

dénonçant le fait qu'en mettant le doigt sur les divisions, les

auteurs auraient alimenté les conflits communautaires, et

simplifié une question en réalité beaucoup plus

complexe.

Depuis les années 1970, mais surtout après le

150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1998, le nombre

d'études concernant la participation à l'esclavage et la question

postcoloniale n'a cessé de croître55. Ces analyses

postcoloniales ont permis de considérer les formes d'auto-organisation

des minorités comme un passage nécessaire. La mandature de

Jacques Chirac a également permis de relancer le débat et

d'affirmer une volonté d'ouverture vers des cultures marquées par

la colonisation, notamment grâce à l'émergence de

50. ROUSSEAU Henry, Le syndrome de Vichy, Paris, Seuil,

1987

51. CUSSET Pierre-Yves, Le lien social, Paris, Armand

Collin, 2007

52. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., p.28

53. BLANCHARD Pascal, BANCEL Nicolas, LEMAIRE Sandrine (dir.),

La fracture coloniale - La société française au prisme

de l'héritage colonial, op. cit.

54. BLANCHARD Pascal, BANCEL Nicolas, « La fracture

coloniale : retour sur une réaction », in Qui a peur du

postcolonial ?, Revue Mouvements, n°51, 2007, pp. 40-51

55. BANCEL Nicolas, « L'histoire difficile : esquisse d'une

historiographie du fait colonial et postcolonial » in La fracture

colonial - La société française au prisme de

l'héritage colonial, op. cit.

25

26

27

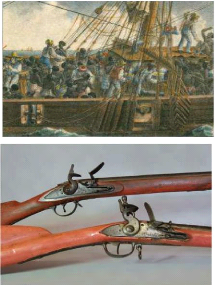

Fig. 2. Protestation Black Lives Matters - AFP / Drew

Angerer

Fig. 3. Musée du Quai Branly -

up-magazine.info

deux projets, le Musée du Quai Branly et la Cité

Nationale de l'Histoire de l'Immigration56. Mais un autre

évènement marquant du quinquennat, les émeutes dans les

banlieues de 2005, va faire se multiplier les études sur l'histoire de

l'immigration et faire évoluer la question postcoloniale dans la

sphère politique.

En 2007, le gouvernement nouvellement élu décide

de la création d'un Ministère de l'Immigration, de

l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement

solidaire. Geste maladroit ou affirmation politique, quoiqu'il en soit cette

décision fut vivement critiquée. De nombreuses associations

s'opposèrent à sa création, huit universitaires ayant

travaillé sur le projet de la Cité Nationale de l'Histoire de

l'Immigration en démissionnent en signe de protestation57, et

Doudou Diène, rapporteur spécial de l'ONU contre le racisme, a

dénoncé une « banalisation du racisme » et une

« lecture ethnique et raciale des questions politiques,

économiques et sociales et le traitement idéologique et politique

de l'immigration comme enjeu sécuritaire et comme une menace à

l'identité nationale58. »

La même année, Marie-Claude Smouts exprime dans

un autre ouvrage collectif, La situation postcoloniale - Les postcolonials

studies dans le débat français59, la

nécessité d'un débat collectif sur le postcolonialisme :

« La situation postcoloniale est une réalité historique,

politique, culturelle et sociale, il convient de l'analyser, comme il convient

de revenir sur la complexité du fait colonial et de redonner à

chacun sa place dans l'histoire60. » Dans la

préface de ce même ouvrage, un anthropologue, Georges Balandier,

invitait à se libérer de ses préjugés afin de

pouvoir retracer une histoire du postcolonial et d'être capable de mener

un débat constructif sur le sujet : « Pour débattre des

études postcoloniales, il faut d'abord se libérer des effets de

conjecture dominante, retrouver son autonomie de penser...61

» avant de rappeler que le postcolonialisme n'est pas le fait d'une frange

de la population mais que tous, sous différents aspects, nous en sommes

issus : « Le postcolonial désigne une situation qui est celle,

de fait, de tous les contemporains. Nous sommes tous, en des formes

différentes, en situation postcoloniale. Parce que la mondialisation

nous porte au doute quant à notre identité...62

».

Les études postcoloniales constituent donc un sujet de

recherche qui ne peut plus être éludé, tant il est

aujourd'hui présent dans le débat public et que de nombreux

groupes se le sont approprié. Ces études doivent servir à

penser la question du pluralisme identitaire et social de la France

contemporaine. Toujours dans ce même ouvrage, l'historien Benjamin Stora

souhaite avancer plus vite sur la question et adjure de déconstruire

l'image de domination raciale qui perdure, mettant en avant les dangers d'une

telle construction sociale : « c'est dans l'absence de savoir sur ces

problèmes que naissent les fantasmes sur ce qu'a été la

colonisation, sur le rapport avec le génocide, tous ces termes qui sont

utilisés et instrumentalisés63. » et appelle

à répondre au « besoin d'histoire » urgent

auquel la France fait face afin que certaines personnes ne dévient le

débat en pensant que « la politique, c'est la mise en

accusation permanente et perpétuelle de l'homme blanc ».

56. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., p.30

57. « Ministère de l'immigration : première

crise, premières démissions », Libération,

le 18 Mai 2007

58. Cité par Emmanuelle CHÉREL, Le

Mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., p.31

59. SMOUTS Marie-Claude (dir.), La situation postcoloniale -

Les postcolonials studies dans le débat français, Science

Po, Paris, Les presses, 2007

60. Ibid., pp. 27-28

61. BALLANDIER Georges, in SMOUTS Marie-Claude (dir.), La

situation postcoloniale, op. cit., préface

62. Ibid., p. 24

63. STORA Benjamin, « Un besoin d'histoire », in

SMOUTS Marie-Claude (dir.), La situation postcoloniale, op. cit., p.

297

28

Une période de réévaluation de

l'histoire

En 2001, l'historien Didier Guyvar'ch a fait le récit

de la réécriture de l'histoire nantaise64 et

soulignait que tout au long du XXe siècle, les recherches sur

l'esclavage et la traite ont été épisodiques et

éparses. L'un des premiers historiens à s'intéresser

l'histoire de la traite négrière fut Léon Vignols, qui au

début du siècle dressa un inventaire des expéditions

maritimes malouines. Gaston Martin, son contemporain et historien nantais qui

participa à faire connaitre cette histoire de la traite, dit d'ailleurs

de lui : « L'inventaire qu'il a fait des archives malouines peut

être considéré comme le point de départ de la

rénovation des études négrières65

».

En 1931, Gaston Martin publiait son propre ouvrage sur la

traite à Nantes, L'ère des négriers66,

l'un des premiers du genre. Mais si ce livre permit de faire connaitre le

passé négrier de la ville de Nantes, il eut également pour

conséquence d'occulter la participation des autres ports à ce

commerce en laissant croire au public, involontairement, que ce port fut le

seul à pratiquer le trafic négrier67. Quoi qu'il en

soit, le travail de Gaston Martin traça la voie pour que d'autres

historiens prennent la suite. En revanche, les recherches de Léon

Vignols tombèrent dans l'oubli pendant de nombreuses années et ne

furent pas le point de départ espéré par Gaston Martin. Le

silence, que Didier Guyvar'ch qualifie de « refoulement collectif

», et qui entoure la question de l'esclavage jusqu'au dernier quart

du XXe siècle, a selon lui « contribué à

maintenir la charge morale attribuée à ce passé et

à susciter soupçons, méfiances et polémiques dans

ses usages68 ».

Les recherches menées par Jean Meyer69

à la fin dans années 1960, et surtout celles de Jean Mettas dans

les années 1970, qui a recensé l'ensemble des expéditions

négrières du pays dans son ouvrage Répertoire des

expéditions négrières françaises70,

ont marqué un tournant dans la recherche historique sur l'esclavage et

la traite. Après cela, dans les années 1980, de nombreux

historiens se sont intéressés à l'histoire maritime et

négrière de leur ville, citons Olivier

Pétré-Grenouilleau pour Nantes71, Éric Saugera

pour Bordeaux72, Jean-Michel Deveau pour La Rochelle73,

et un peu plus tard, à partir des années 2000, Alain Roman pour

Saint-Malo74. Serge Daget, universitaire et historien nantais,

travailla quant à lui sur la traite illégale75, et ses

recherches firent avancer la compréhension de la traite

négrière de manière fulgurante.

En 1985, à l'occasion du tricentenaire du Code Noir,

et un peu plus tard à l'occasion du bicentenaire de la première

abolition française de l'esclavage en 1794, est lancé à

Nantes un important programme de recherche et de manifestations culturelles

appelé Nantes 85 et initié par l'association du même nom.

Les expositions sont finalement annulées par la municipalité de

droite nouvellement élue, mais réapparurent sous une nouvelle

forme au début des années 1990, suite à la victoire

socialiste aux élections de 1989, avec la création en 1991 de

l'association Les Anneaux de la Mémoire.

64. GUYVAR'CH Didier, « La traite des noirs », in

GUYVAR'CH Didier (dir.), La mémoire vive d'une ville - 20 images de

Nantes, Nantes-Histoire, Skol Vreizh, 2001, pp. 99-104

65. MARTIN Gaston, Nantes au XVIIIe siècle :

l'ère des négriers, op. cit., p. 169

66. Ibid.

67. ROMAN Alain, Saint-Malo au temps des

négriers, op. cit., p. 15

68. UYVAR'CH Didier, « La traite des noirs », op.

cit., p. 103

69. MEYER Jean, L'armement nantais dans la seconde

moitié du XVIIIe siècle, Paris, Sevpen, 1969

70. METTAS Jean, Répertoire des expéditions

négrières françaises au XVIIIe siècle, op.

cit.

71. PÉTRÉ-GRENOUILLEAU Olivier, Nantes au

temps des négriers, op. cit.

72. SAUGERA Éric, Bordeaux, port négrier,

op. cit.

73. DEVEAU Jean-Michel, La traite rochelaise, Paris,

Karthala, 1990, réédition Karthala, 2009

74. ROMAN Alain, Saint-Malo au temps des

négriers, op. cit.

75. DAGET Serge, Répertoire des expéditions

négrières françaises à la traite illégale

(1814-1850), Centre de recherche sur l'histoire du monde atlantique,

1983

29

Chapitre II

Saint-Malo, un cas particulier ?

31

Cette association, et l'exposition du même nom qu'elle

organisa à partir de 1992 au Château des Ducs des Bretagne,

marquèrent la première présentation de cette histoire en

France métropolitaine, de manière publique et explicite.

L'exposition présentait des archives, des documents, des analyses et

même des reconstitutions de lieux symboliques tels qu'un bureau

d'armateur ou une cabine de capitaine. La muséologie fut

travaillée afin d'intéresser un maximum de personnes, et la forte

fréquentation de l'évènement traduisit un véritable

intérêt de la part d'un cercle de la population qui

s'étendait bien au-delà de celui des historiens et des

universitaires. Objet politique certes, l'Association des Anneaux de la

Mémoire a, à la suite de l'exposition, poursuivit ses

recherches et son engagement dans la réécriture de l'histoire

nantaise. Cette exposition, parfois considérée comme un point de

départ dans l'émergence de l'histoire de la traite dans le

débat public, tant elle fut novatrice, médiatisée, et

politiquement soutenue, a également eu pour conséquence de

révéler à la population nantaise la

nécessité d'un lieu consacré de manière

pérenne à la mémoire de cette histoire76.

Mais si cet évènement provoqua une

avancée rapide de la question mémorielle à Nantes, qui

entraina par la suite d'autres villes négrières dans son

élan, il eut pour effet de mettre Nantes au centre de l'histoire

négrière française. Bien qu'il ait déjà

été su depuis longtemps que Nantes occupait la première

place des ports négriers français, cela permit à d'autres

villes ayant également pris part à la traite de passer

inaperçues.

30

Les recherches sur la participation de Saint-Malo au commerce

négrier n'étaient pas encore abouties à cette

époque. Les choses sont différentes aujourd'hui, l'histoire

maritime de Saint-Malo est bien connue et sa participation au trafic

d'êtres humains n'est plus un secret. Mais est-ce vraiment le cas ?

Il semblerait que la population malouine ne soit, dans la

grande majorité, pas du tout au fait du passé négrier de

sa ville, et lorsqu'il nous arrive de converser avec des personnes qui en sont

informées, la tendance est à minimiser les chiffres et leur

importance au regard des villes ayant pris une part plus importante dans ce

trafic, avec toujours la même rengaine récurrente : «

oui, mais ce n'est pas comme à Nantes77 ! » Les

causes de cette méconnaissance, voire parfois de ce déni, bien

que l'histoire malouine soit désormais connue et documentée, sont

le fruit de nombreuses raisons qui seront le sujet des parties qui vont

suivre.

La mémoire de l'esclavage et de la traite

négrière est donc un sujet relativement récent, né

dans un environnement particulier qui se caractérise à la fois

par un contexte colonial touchant à sa fin, des vagues d'immigration,

une libération de la parole et un re-questionnement profond de notre

histoire et de notre (nos) identité(s).

Apparue dans les anciennes colonies avant d'atteindre la

métropole, et notamment la ville de Nantes, cette mémoire de

l'esclavage se propage progressivement dans le pays, déchaînant

les passions et révélant des craintes. Certains territoires

semblent cependant préserver une distance avec le sujet, comme c'est le

cas pour Saint-Malo, que les débats et questionnements des

dernières décennies ne semble pas avoir affecté outre

mesures.

La question coloniale et raciale divise, tant sur le sujet que

sur la réponse qu'il faut y apporter. D'abord débattue dans les

cercles universitaires et intellectuels, la question s'est progressivement

étendue jusqu'à atteindre toutes les couches de la population. Et

bien que de nombreuses avancées aient été achevées

depuis son apparition il reste encore un long chemin à parcourir avant

que celle-ci ne soit pleinement décomplexée, et puisse aboutir

à une forme de consensus qui sera à même d'apaiser les

passions de tout un chacun.

76. CHÉREL Emmanuelle, Le Mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes, op. cit., p.45

77. ROMAN Alain, Saint-Malo au temps des

négriers, op. cit., p. 289

Chaque ville possède une histoire qui lui est propre,

et qui définit par essence la portée de la mémoire que

celle-ci souhaite, ou doit, mettre en oeuvre. Comme nous allons le voir,

Saint-Malo possède une très riche et vaste histoire maritime,

ponctuée d'évènements marquants et parsemée des

grands hommes qui l'ont faite. Mais cette histoire malouine, largement

revendiquée par la ville et ses admirateurs, ne prend elle justement pas

trop de place par rapport à l'histoire globale de l'esclavage

aujourd'hui inscrite dans le récit encore plus large de l'histoire de

France ? Il sera ici question de comprendre la place qu'a occupée la

ville de Saint-Malo dans le paysage négrier français, mais

également l'héritage que celui-ci a laissé à la

cité malouine. Nous verrons ensuite certains des hommes qui ont

façonné cette histoire négrière malouine et dans

quelle mesure, ainsi que pourquoi, ils sont aujourd'hui

célébrés pour certains et oubliés pour d'autres.

Enfin, il sera question de replacer Saint-Malo dans le spectre des mouvements

de contestation liés à la mémoire de l'esclavage, ou plus

précisément de comprendre pourquoi la ville en est absente.

Saint-Malo : port d'abord, négrier ensuite ?

Saint-Malo, cité maritime :

Saint-Malo est une cité bretonne à l'histoire

maritime riche et bien connue. Dans les suites de la découverte du

Nouveau-Monde, sa renommée commence au siècle XVIe, époque

à partir de laquelle la cité va prospérer, notamment dans

le commerce maritime. Saint-Malo fut pendant près de trois

siècles un « port mondial », et bien que pour la grande

majorité des gens la gloire malouine se résume à quelques

épisodes largement relayés par la suite, tels que la

découverte du Canada par Jacques Cartier ou la prise du Kent par Robert

Surcouf, la réalité est celle d'un peuple de marins et de

commerçants ayant sillonné les mers du globe.

Située à l'entrée de la Baie du

Mont-Saint-Michel, à la frontière entre la Bretagne et la

Normandie, la cité malouine occupe une position géographique

privilégiée, au carrefour de grandes routes maritimes, ce qui va

lui permettre de tirer son épingle du jeu. C'est en effet un point de

passage obligé pour les produits de la mer du Nord et de la Baltique, un

port intéressant pour les marchandises venant de l'Atlantique et de la

Méditerranée ainsi qu'une position stratégique d'un point

de vue militaire, car située face à l'Angleterre et aux Iles

Anglo-Normandes.

Dès le début du XVIe siècle, les marins

de Saint-Malo vont se spécialiser dans deux activités qui vont

faire leur richesse : la pêche à la morue, que les marins

vendaient en Méditerranée pour en ramener du vin, des huiles et

autres produits, et l'exportation de biens manufacturés vers l'Espagne

en échange de produits provenant d'Amérique, notamment de

l'argent. À la veille du XVIIIe siècle, Saint-Malo s'était

hissé en tête du classement des plus gros ports français,

l'activité morutière représentant à elle seule 60%

des armements de plus de 50 tonneaux et 80% des effectifs de

marins1.

Saint-Malo a connu son apogée entre 1690 et 1720. Une

« élite négociante2 », selon

l'expression d'André Lespagnol, de quelques dizaines de familles

s'était constituée et dominait alors le commerce malouin. Pendant

cette courte période un peu supérieure à un quart de

siècle, ces armateurs fortunés ont su profiter des quelques

opportunités qui leur ont été offertes pour asseoir leur

domination sur le commerce maritime français.

1. Pour tous les chiffres cités dans cette partie, se

référer à ROMAN Alain, Saint-Malo au temps des

négriers, op. cit.

2. LESPAGNOL André, Messieurs de Saint-Malo, une

élite négociante au temps de Louis XIV, op. cit.

32

Les guerres interrompent le commerce maritime et sont

synonymes de chômage et de pertes pour la majorité des ports.

Saint-Malo, pendant cette période de 30 ans, a armé plus de 900

navires corsaires en temps de conflit, ce qui lui a non seulement permis de

faire travailler sa main d'oeuvre abondante, mais également

d'acquérir des richesses, des marchandises qui lui faisaient

défaut et une renommée internationale inspirant la crainte chez

ses ennemis - l'Angleterre tenta à plusieurs reprises de détruire

la cité - et offrant un récit héroïque qui perdurera

jusqu'à aujourd'hui. Il est néanmoins important de

préciser que la course (forme de guerre navale exercée par les

corsaires) ne fut exercée que pendant les périodes de guerre et

ne représenta qu'une petite partie de l'activité

économique malouine.

Les deux autres opportunités dont la ville a su

profiter pendant cette période furent le commerce en « Mer du Sud

» (correspondant à la côte pacifique de l'Empire Espagnol),

qui bien qu'illégal à l'époque n'empêcha pas les

armateurs français, et surtout les malouins, de faire fortune en

rapportant en métropole des minéraux précieux (notamment

de l'argent), et l'ouverture de routes commerciales vers l'océan indien,

en particulier vers Moka (Arabie saoudite), la Chine et l'Inde. Ces deux

dernières activités ont chacune permis aux malouins de doubler,

parfois tripler leur investissement d'origine.

En 1720, Saint-Malo est arrivé à

l'apogée de sa réussite à tel point que le port, le

premier français rappelons-le, est devenu incontournable. Sa population

a doublé en un peu plus d'un siècle et plus de la moitié

de ses habitants vivent désormais en lien avec les activités

maritimes. Son élite négociante, « les Messieurs de

Saint-Malo », agrandissent la taille de la ville de plus de 20%,

construisent leurs malouinières, que l'on peut comprendre par maison de

campagne, un peu plus loin dans les terres et traitent désormais

à égalité avec les hommes d'état et les familles

les plus importantes du pays3.

À l'aube du XVIIIe siècle, Saint-Malo a tout

pour continuer sur sa lancée, tirer profit du trafic colonial montant et

conserver sa domination. Ce n'est pourtant pas elle que l'Histoire retiendra

comme la ville ayant marqué de son sceau le commerce avec les colonies.

En 1717, le coup d'Arica, durant lequel l'Empire Espagnol mit la main sur cinq

navires malouins au large de l'actuel Pérou, mit fin au commerce avec la

Mer du Sud. Le commerce avec les Indes Orientales est désormais le

monopole de la Compagnie de Law, et le Traité d'Utrecht signé en

1713 limita grandement les zones de pêche des marins malouins.

Au même moment commence à se développer

sérieusement en Europe le commerce avec les colonies, que l'on

connaît aujourd'hui sous le nom de Traite Transatlantique ou encore

Traite Négrière. L'esclavage n'est alors pas quelque chose de

nouveau, il est en effet déjà présent ( ou l'a

été ) sur la quasi-totalité du globe et ce probablement

depuis que l'Homme s'est constitué en civilisation. Ce qui est nouveau

en revanche, c'est son ampleur et la manière dont il est mis en place,

sous la forme d'un système international et racial, et sous couvert

d'une morale.

Saint-Malo et la traite négrière :

La première trace que l'on retrouve de ce

système remonte à 1441, soit un demi-siècle avant la