II.3.2.5 Critères de choix des macrophytes

Le choix du végétal à planter s'est

basé sur quatre critères importants : adaptation aux conditions

climatiques locales, vitesse de croissance rapide, facilité

d'exportation de la biomasse produite et un système racinaire important.

Comme il a été cité précédemment, la plante

testée est Pistia stratiotes. Environ soixante - quinze (75)

plantes ont été placées dans le bassin.

II.3.2.6 Critères de choix du substrat

Les matériaux choisis pour améliorer la

performance des filtres doivent être :

? suffisamment perméable pour éviter le colmatage

;

? économique ;

? écologique avec un potentiel d'impact mineur ou nul

sur l'environnement ? disponibles localement (dans l'ordre pour réduire

les coûts).

76

Et doivent avoir :

? une influence importante sur les taux d'élimination des

nutriments ; ? une surface importante de contact avec les polluants ;

? une bonne conductivité.

II.3.1 Echantillonnage

II.3.1.1 Fréquence

d'échantillonnage

L'échantillonnage a été de deux fois par

mois, entre les mois de septembre 2018 et Février 2019. Il se faisait

toujours pendant la même période de la journée

(Avant-midi). Pendant une période de six mois, nous avons analysé

48 échantillons venant du dispositif expérimental.

II.3.1.2 Lieu de prélèvement

Le prélèvement d'un échantillon d'eau est

une opération délicate à laquelle le plus grand soin doit

être apporté. Il conditionne les résultats analytiques et

l'interprétation qui en sera donnée. Le matériel de

prélèvement doit faire l'objet d'une attention

particulière (Rodier, 2009).

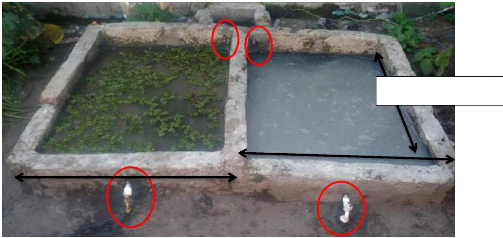

Quatre points ont été retenus pour le

prélèvement des échantillons ; l'entrée du pilote

expérimental planté des Pistia stratiotes et non

planté situé en amont et à la sortie du pilote

expérimental planté des Pistia stratiotes et non

planté situé en aval (photo II.2).

77

Largeur : 90 cm

Largeur : 90 cm

Longueur : 100 cm

Source : YANGONGO, 2018

Photos II.2 Pilote expérimental montrant le lieu de

prélèvement II.3.1.3 Transport et conservation des

échantillons

Les échantillons d'eaux usées ont

été recueillis dans des bouteilles en plastique de 1.500 ml

préalablement bien lavées et rincées trois fois avec de

l'eau à examiner. Elles étaient remplis jusqu'au bord.

Une fois les prélèvements effectués, les flacons

ont été étiquetés et conservés dans une

glacière à l'abri de la lumière et à une

température maintenue à 4°C conformément à la

norme AFNOR NF EN 25667 (ISO 5667). Cette norme précise la

méthode de prélèvement, les réactifs de fixation

à utiliser, les précautions à prendre lors du transport

des échantillons, etc.

Les échantillons doivent être analysés le

jour même, il est donc admis que le délai maximum entre le

prélèvement et le début de l'analyse ne doit pas

excéder 24 heures, aussi il est préférable de le

raccourcir lorsque l'eau est présumée être très

polluée (Rodier, 2009). Tout prélèvement doit être

accompagné d'une fiche de renseignement sur laquelle on note :

? Lieu de prélèvement,

? Date et heure de prélèvement,

? Etat de l'atmosphère.

78

Le bouchon est placé de telle manière à

ce qu'il n'y ait aucune bulle d'air et qu'il ne soit pas éjecté

au cours du transport. Pour les analyses bactériologiques, les

bouteilles utilisées assurent une fois bouchés une protection

totale contre toute contamination. Elles sont préalablement

stérilisées et protégées dans un emballage

plastique stérile. Les échantillons ont été

acheminés au laboratoire de la Direction d'Assainissement pour les

analyses physico-chimiques et au laboratoire de microbiologie de

l'Université de Kinshasa pour les analyses bactériologiques

où nous avons procédé immédiatement à leur

analyse, dans un délai qui n'excédait pas 24h.

II.3.1.4 Analyses au laboratoire

A l'instar des paramètres (température, pH,

conductivité, turbidité et l'oxygène dissous)

mesurés in situ, les analyses physico-chimiques (MES, Azote

total, Ammonium, Nitrite, Nitrate, DCO et DBO5) ont été

réalisées dans le laboratoire de chimie de la Direction

d'Assainissement de Kinshasa (DAS) et les analyses bactériologiques dans

le laboratoire de microbiologie de la faculté des sciences de

l'Université de Kinshasa. Ces analyses ont été

réalisées suivant différents protocoles reconnus à

chacun de paramètres retenus.

II.3.3 Méthodes d'analyses

Le fonctionnement du pilote expérimental a

été contrôlé par la mesure des paramètres

physico-chimiques et bactériologiques, les échantillons sont

prélevés à l'entrée et à la sortie du pilote

pour les paramètres à examiner au laboratoire et dans le pilote

pour les paramètres réalisés in-situ.

II.3.3.1 Détermination des paramètres

physico-chimiques

Les analyses physico-chimiques ont concerné les

paramètres suivants: Température, pH, Conductivité,

Turbidité, Oxygène dissous, MES, Azote total (NT), Ammonium

(NH4+), Nitrite (NO2 -), Nitrate (NO3 -), DCO et DBO5. Le tableau

II.2 met en évidence leurs méthodes d'analyses.

79

Tableau II.2. Paramètres physico-chimiques

|

N°

|

Paramètre

|

Unité

|

Méthodes de référence

|

|

1

|

Température (T°)

|

°C

|

Thermométrique : Sonde

multiparamètre type Combo Hanna HI 98130.

|

|

2

|

Potentiel

d'hydrogène (pH)

|

Unité

pH

|

Potentiométrie : Sonde multiparamètre type Combo

Hanna HI 98130.

|

|

3

|

Conductivité (CE)

|

ìS/cm

|

Potentiométrie : Sonde multiparamètre type Combo

Hanna HI 98130.

|

|

4

|

Turbidité

|

NTU

|

Electrométrique : Sonde

multiparamètre type Combo Hanna HI 98130.

|

|

5

|

Oxygène dissous

(OD)

|

mg

d'O2/l

|

Potentiométrique : Oxymètre

INOLABO-OXI 730 WTW

|

|

6

|

Matières en

Suspension (MES)

|

mg/l

|

Méthode gravimétrique. Filtration sur membrane

et séchage à l'étuve à 105°C et

pesée.

|

|

7

|

Azote total (NT)

|

mg/l

|

Méthode photométrique. Photomètre lovibond

MD 610

|

|

8

|

Ammonium (NH4 +)

|

mg/l

|

|

9

|

Nitrite (NO2-)

|

mg/l

|

|

10

|

Nitrate (NO3-)

|

mg/l

|

|

11

|

Demande Chimique en oxygène (DCO)

|

mg

d'O2/l

|

Est mesurée par Thermo-réacteur

lovibond RD 125. Par la méthode au bichromate de potassium

(K2Cr2O7)

|

|

12

|

Demande

Biologique en

Oxygène (DBO)

|

mg

d'O2/l

|

Méthode manométrique. Avec

OXITOP et une armoire

thermorégulatrice lovibond

OXIDirect

|

80

II.3.3.2 Méthodes d'analyses

bactériologiques

Cette classe des paramètres bactériologiques

comprend des genres et espèces dont la présence dans les eaux ne

constitue pas en elle-même un risque sur la santé des populations,

mais indique l'importance de la pollution biologique des eaux.

L'étude des paramètres bactériologiques a

porté sur les principaux indicateurs de la contamination fécale,

à savoir les coliformes totaux, les coliformes fécaux et les

streptocoques fécaux. Le dénombrement bactérien a

été effectué selon la méthode du NPP (le nombre le

plus probable) et ces résultats sont déterminés à

partir de la table de Mac Grady (Rejsek, 2002 ; Rodier, 2009).

Les différentes méthodes analytiques

utilisées pour la recherche des germes de pollution sont

représentées dans le tableau II.3.

Source : Dahel, 2009

81

Tableau II.3. Méthodes analytiques

utilisées pour la recherche des indicateurs bactériologiques de

pollution

|

N°

|

Germes

recherchés

|

Temps et

températures

d'incubation

|

Description de la méthode

|

Milieux de culture

|

Références

|

|

1

|

COLIFORMES

TOTAUX ET

FECAUX

|

37°C pendant 24h, en absence de résultats prolonger

à 48 h pour les 2 germes

24h à 37°C pour

les CT et 44 °C pour les CF.

|

Ensemencement en milieu liquide

|

Milieux présomptifs

? Milieux liquides de Bouillon Lactose

Bilié au Vert

Brillant (BLBVB). Selon Afnor NF T90-413.

Milieux confirmatifs

? Milieux liquides d'eau peptonée

exempte d'indole. Selon Afnor NF

T90-413.

|

Rodier,

2009 et

Rejsek,

2002

|

|

2

|

STREPTOCOQU

ES FECAUX

|

24h ou 48h à 37°C

24h à 37°C

|

Ensemencement en milieu liquide

|

Milieux présomptifs

? Milieu de Rothe selon Afnor NF T90-

411.

Milieux confirmatifs

? Milieu de Litsky (liquide) selon Afnor

NF T90-411.

|

Rejsek,

2002

|

82

II.3.3.2.1 Coliformes totaux et fécaux

Sous le terme de «coliformes» est regroupé un

certain nombre d'espèces bactériennes appartenant en fait

à la famille des Enterobacteriaceae. La définition suivante a

été adoptée par l'Organisation Internationale de

standardisation (ISO). Le terme «coliforme » correspond à des

organismes en bâtonnets, non sporogènes, gram négatifs,

oxydase négatifs, facultativement anaérobies, capables de

croître en présence de sels biliaires ou d'autres agents de

surface, possédant des activités inhibitrices de croissance

similaires, et capables de fermenter le lactose (et le mannitol) avec

production d'acide et d'aldéhyde en 48 heures, à des

températures de 35 à 37 °C.

Les coliformes sont intéressants car un très

grand nombre d'entre eux vivent en abondance dans les matières

fécales des animaux à sang chaud et de ce fait, constituent des

indicateurs fécaux de la première importance. Les coliformes

fécaux sont appelés aussi les coliformes thermo-tolérants,

ce sont des coliformes qui fermentent le lactose à 44°C.

Pour la détermination des coliformes totaux et

fécaux, on a utilisé

l'incubateur DNP- 9030A.

1° Recherche et dénombrement des Coliformes

totaux et fécaux

Conformément à la norme NF T90- 413, il consiste

à utiliser des milieux liquides de bouillon lactose bilié au vert

brillant (BLBVB), dans des tubes munis de cloches de Durham (figure II.13). La

présence des germes recherchés se traduit par :

? un virage de couleur dans toute la masse liquide.

? un dégagement de gaz dans les cloches.

83

1. Mode opératoire

La colimétrie comporte deux tests :

· un test présomptif et

· un test confirmatif.

Le dénombrement est effectué suivant la

méthode du nombre le

plus probable (NPP) de la table de Mac Grady (Annexe 1).

2. Test présomptif

Le mode opératoire consistait à :

· on prépare 3 séries de 3 tubes chacun

contenant 9 ml de bouillon lactose bilié au vert brillant (BLBVB) simple

concentration, munis de cloches de Durham ;

· chacun des 3 tubes de la première série

reçoit 1 ml de la dilution 100 (solution mère) ;

· les tubes de la deuxième et troisième

série reçoivent respectivement 1 ml de la dilution

10-1 et 1 ml de la dilution 10-2 ;

· agiter pour homogénéiser, sans faire

pénétrer l'air dans la cloche de Durham ;

· l'ensemble des tubes ainsi préparés est

incubé à 37° C pendant 24 h;

· observer d'abord le changement de couleur ou non dans

les tubes ;

· observer ensuite le trouble dans le milieu, dû

à la croissance des bactéries présentes ;

· observer enfin la production de gaz traduite par le

soulèvement de la cloche de Durham introduit dans le milieu (au moins

1/10 de la cloche devra être vide) ;

· procéder à la lecture, après le

temps d'incubation, en considérant comme « positif » tous les

tubes ayant présenté d'abord un trouble du à une

croissance microbienne.

84

Remarque : Cette phase de la

colimétrie se base sur la propriété commune des

Coliformes à fermenter le lactose tout en produisant du gaz ;

elle ne permet que de présumer de la présence des coliformes dans

l'eau à analyser. De ce fait, l'application du test confirmatif

s'impose.

Test confirmatif

Les tubes positifs présentent un virage de couleur

ainsi qu'un dégagement de gaz dans la cloche de Durham ; ces derniers

sont réensemencés dans des tubes d'eau peptonée exempte

d'indole (épreuve Deikman). Pour cela nous prélevons 2 à 3

gouttes que nous rajoutons dans des tubes contenant de l'eau peptonée

exempte d'indole. Les tubes sont refermés et incubés à

37°C pour les coliformes totaux et 44 °C pour les CF.

3. Expression des résultats

Le mode opératoire consistait à :

? formation d'anneau rouge à la surface des tubes d'eau

peptonée après addition de 2 à 3 gouttes du réactif

de Kovacs témoignant de la production d'indole par E. coui,

suite à la dégradation du Tryptophane grâce à

la Tryptophanase.

? production de gaz dans les cloches des tubes de BLBVB

? nous notons le nombre de tubes positifs et nous exprimons le

nombre le plus probable de germes dans 100 ml d'échantillon d'eau, selon

la table de Mac Grady (annexe 1).

85

II.3.3.2.2 Streptocoques fécaux

Conformément à la norme NF T 90-411, le principe

se résume à la recherche et au dénombrement des

Streptocoques en milieu liquide. Alors que les tubes primaires contiennent

déjà une certaine quantité d'azide de sodium (milieu de

Rothe), le repiquage des tubes positifs se fait sur un milieu nettement

inhibiteur avec une concentration plus élevée en azide de sodium

et de cristaux violets (milieu Litsky), ne laissant se développer que

les Streptocoques ou Entérocoques.

Les streptocoques fécaux sont des bactéries

à Gram-, sphériques à ovoïde formant des chainettes,

non sporulées, se cultivant en anaérobiose à 44°C et

à pH 9,6. La recherche de streptocoques fécaux ne doit être

considérée que comme un complément à celle des

coliformes thermo-tolérants pour être le signe d'une contamination

fécale.

1. Test présomptif

o Conformément à la norme NF T 90-411, nous

avons ensemencé 3 séries de 3 tubes contenant 9ml de bouillon de

Rothe simple concentration (figure II.14) :

? Une 1ère série de 3 tubes avec 1ml

d'eau à analyser de dilution mère (100) ;

? Une 2ème série de 3 tubes avec 1ml de

la deuxième dilution (10-1) ; ? Une 3ème

série de 3 tubes avec 1ml de la troisième dilution

(10-2).

o Nous homogénéisons par agitation du contenu

des tubes de façon à ce que les bactéries et la

concentration en inhibiteurs soient identiques en tout point ;

o Nous incubons les tubes pendant 24 à 48h à

37° C ;

o Les tubes présentant un trouble bactérien

sont présumés contenir des streptocoques et sont soumis à

un test confirmatif.

86

2. Test confirmatif

Après agitation des tubes positifs nous

prélevons 2 à 3 gouttes de chaque tube positif, et nous les

repiquons dans un tube contenant du milieu Litsky; nous incubons à

37°C pendant 24 à 48 h. Nous notons le nombre de tubes positifs et

nous exprimons le nombre le plus probable de germes dans l'échantillon

selon la table de Mac Grady (annexe 1).

II.3.3.2.3 Techniques de quantification

bactérienne

Le calcul du nombre le plus probable de germes est

effectué en se rapportant à la table de Mac Grady (Annexe 1).

? Cas de l'inoculation de chaque dilution d'eau dans 3

séries de 3 tubes de milieu de culture :

Tableau II.4. Calcul du nombre le plus probable

de germes

Tube N°

|

Dilutions

|

|

10-1

|

10-2

|

10-3

|

1

|

+

|

+

|

-

|

2

|

+

|

+

|

-

|

3

|

+

|

+

|

-

|

Résultat

|

3

|

3

|

0

|

|

Source : Dahel, 2009

Légende : (+) : Tube positif, (-)

: Tube négatif.

? Si nous avons 3 tubes positifs dans la première

série 1/10 et 3 tubes positifs dans la deuxième série

1/100, et aucun tube positif dans la troisième 1/1000, alors nous lisons

"3.3.0".

? D'après la table de Mac Grady (annexe 1), "330"

correspond à 240 germes /100ml d'eau (Tableau II.4).

87

II.3.3.3 Analyse statistique

Les résultats obtenus ont fait l'objet d'un traitement

informatique dans le but de garantir leur fiabilité. Les calculs des

moyennes, et des écart-types ont été possible grâce

au logiciel Excel, tandis que les analyses de la variance et la comparaison des

différentes moyennes (ppds) ont été effectuées avec

le logiciel Statistix 8.0.

I II.3.3.4 Eléments de calcul

Pour faire une lecture générale des tendances

évolutives des concentrations des différents paramètres

(Température, pH, Conductivité, Turbidité, oxygène

dissous, MES, Azote total (NT), Ammonium (NH4 +), Nitrite (NO2-),

Nitrate (NO3-), DCO et DBO5) Nous avons procédé aux

tracés de leur évolution en fonction du temps pour

l'entrée et la sortie du pilote expérimental.

Les performances épuratoires ont été

appréciées sur base des abattements des différents

paramètres entre l'entrée et la sortie du pilote. Les abattements

ont été calculés selon les formules suivantes :

? Abattement physico-chimique (%) = CE - CS x

100

CE

o CE : Concentration moyenne de pollution

à l'entrée du pilote expérimental ;

o CS : Concentration moyenne de pollution

à la sortie du pilote expérimental.

? Abattement bactériologique (%) = 1-(NgS/NgE) x

100

o Ngs : Nombre moyen des germes à la

sortie ;

o NgE : Nombre moyen des germes à

l'entrée.

88

|