|

Intégration régionale et croissance économique de la zone CEEAC, étude théorique et empirique de 1995 àɬ† 2018par Jacques SHUSU Université pédagogique nationale - Licence 2020 |

Source : [Emmanuel Moussone, 2011] Toutefois, il convient de noter que l'analyse de Bela Balassa a fait l'objet de plusieurs critiques. Les niveaux de l'intégration régionale énumérés par l'auteur correspondent essentiellement aux prémices du processus d'intégration régionale du continent européen mis en place au début des années 50. De nos jours, force est de constater que la typologie à la Balassa n'est plus suffisante pour expliquer les nouveaux accords régionaux [H. Regnault, 2005]. Cette typologie ne doit pas constituer un modèle d'intégration prédéfini à suivre dans toutes les régions, étant donné que chaque groupe régional a ses propres spécificités. En Afrique, Moussa Diakité (1997) a invité les pays du continent à mettre en place des typologies d'intégration qui répondent aux réalités africaines. Car une intégration régionale calquée sur la typologie à la Balassa et adoptée en Afrique ne favorisera pas toujours la croissance. Dans le domaine de l'intégration, il n'y a pas de schéma définitif qui s'impose [Moussa Diakité, 1997]. Ainsi, une autre typologie de l'intégration régionale a été proposée. Cette dernière compte six (6) niveaux, soit un niveau de plus par rapport à la typologie de base.1(*) Tableau 2.La nouvelle proposition des niveaux d'une intégration régionale

Source : [H. Hammouda, B. Bekolo-ebe et T. Marna, 2003] Section 2 :

L'intégration régionale et croissance

économique :synthèse de

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Peut bénéficier du tarif préférentiel (TP) |

Types de produits |

Conditions à remplir |

|

Un produit manufacturé. |

Comprendre dans sa composition au moins 40% des matières premières originaires de l'un des États membres de la CEEAC. |

|

|

Un produit minéral, animal ou végétal. |

Etre originaire de l'un des pays de la CEEAC et à l'état brut (un produit du cru). |

|

|

Un produit de l'artisanat traditionnel. |

Automatiquement éligible au TP, à condition d'être originaire de l'un des pays de la CEEAC. |

|

|

Un produit fini conçu grâce aux matières premières partiellement ou totalement d'origines étrangères. |

Avoir une valeur ajoutée communautaire d'un minimum de 30% du prix de revient de sortie usine hors taxe. |

Source : Christian Sambia. (2012). Forum conjoint Commission européenne - Commission de l'Union africaine. La facilitation des échanges : une stratégie douanière pour la Zone de libre-échange continentale (ZLEC). Bruxelles, du 12-13 décembre 2012. Récupéré de https://slideplayer.fr/slide/457621/

c. Le calendrier de démantèlement tarifaire de la ZLE/CEEAC

Dans le cadre de la ZLE, la réduction tarifaire (droits de douane dans les pays de la CEEAC) devrait se faire de manière progressive pour aboutir à un taux zéro (0) en 2007.

Tableau 4.Le démantèlement tarifaire de la ZLE/CEEAC en fonction du temps

|

Catégorie de produit |

Pourcentage de réduction |

Date prévue de la réduction |

|

Les produits du cru autres que les produits miniers |

Réduction de 100% (élimination totale de tous les droits de douane) |

Le 1er juillet 2004 |

|

Les produits miniers et manufacturés |

Réduction de 50% |

Le 1er juillet 2004 |

|

Réduction de 70% |

Le 1er janvier 2005 |

|

|

Réduction de 90% |

Le 1er janvier 2006 |

|

|

Réduction de 100% |

Le 1er janvier 2007 |

Source : Christian Sambia. Op. Cit.

Grâce à la décision N° 04/CEEAC/CCEG/XI du 27 janvier 2004, le Fonds de compensation pour pertes de recettes a été mis en place pour atténuer les effets du démantèlement tarifaire et compenser les pertes douanières dues au tarif préférentiel de la ZLE. Les pertes douanières sont compensées à hauteur de 50% et versées dans un Fonds national de développement créé par chaque État de la CEEAC.

Le droit à compensation concerne uniquement les produits (miniers et industriels) qui sont assujettis au tarif préférentiel (TP) mis en place dans la ZLE.

Le fonds de compensation pour pertes de recettes est alimenté grâce aux prélèvements sur les recettes de la Contribution communautaire d'intégration (CCI). Le CCI est le mécanisme de financement autonome de la CEEAC dont le taux est fixé à 0,4% de la valeur en douane des importations de produits originaires des pays non membres de la CEEAC7(*).

En matière d'intégration régionale en Afrique, le traité de Lagos (1993) prévoit quatre étapes8(*). Nous constatons que, la CEEAC, bien que disposant d'une ZLE, n'a pas encore mis en place une union douanière effective. Pour l'instant, des négociations sont en cours pour harmoniser et étendre le TEC-CEMAC dans toute la zone CEEAC.

Tableau 5.L'état des lieux de la CEEAC par rapport aux étapes du traité d'Abuja (03 juin 1991)

|

Étapes |

CEEAC |

|

Zone de libre-échange (ZLE) |

Réalisée le 27 janvier 2004 |

|

Union douanière (UD) |

Pas encore effective |

|

Marché commun |

Pas encore Réalisé |

|

Union monétaire et économique |

Pas encore Réalisée |

Source : auteur en fonction des informations disponibles dans ce chapitre.

Nous abordons d'abord, ici, la question de l'Indice d'intégration régionale en Afrique (IIRA) et des autres indicateurs commerciaux.

· L'Indice d'intégration régionale en Afrique (IIRA)

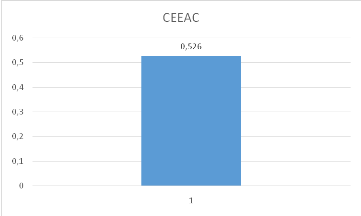

D'après les résultats issus de l'IIRA (voir graphique suivant), nous constatons que, dans le domaine de l'intégration commerciale, la CEEAC enregistre un scorede 0,526 sur 1.

Figure 1.scores moyens de l'intégration commerciale dans la CEEAC

Source : auteur grâce aux données de la CEA

En allant plus loin dans l'analyse, nous constatons que seulement quatre pays (le Cameroun, l'Angola, le Gabon et le Tchad) ont réalisé une performance élevée en matière d'intégration commerciale.

Tableau 6.scores et classement des États de la CEEAC

|

PAYS |

Score |

Rang |

Catégorie |

|

Cameroun |

0,98 |

1 |

+ |

|

Angola |

0,964 |

2 |

+ |

|

Gabon |

0,783 |

3 |

+ |

|

Tchad |

0,747 |

4 |

+ |

|

Rwanda |

0,569 |

5 |

= |

|

RCA230 |

0,517 |

6 |

= |

|

Guinée équatoriale |

0,359 |

7 |

= |

|

Congo |

0,335 |

8 |

= |

|

R.D.Congo |

0,275 |

9 |

- |

|

Burundi |

0,002 |

10 |

- |

|

Sao Tomé-et-Principe |

0,001 |

11 |

- |

|

Moyenne |

0,526 |

|

|

|

Moyenne des 4 plus élevés |

0,869 |

|

|

|

Légende : + Pays de performance élevée : cela veut dire que le score est plus élevé que celui de la moyenne des pays. =Pays de performance moyenne : cela signifie que le score est dans la moyenne des pays. - Pays de performance faible : c'est-à-dire que le score est inférieur à celui de la moyenne des pays |

|||

Source : Commission économique pour l'Afrique (CEA)

· La présentation des résultats des autres indicateurs :

Le flux commerciaux est un indicateur de commerce qui nous renseigne sur l'évolution du volume des exportations et des importations intra-zone durant la période 2000 à 2016.

a. Les flux des exportations intra-zone

Entre 2000 et 2016, le flux des exportations intra-CEEAC n'a même pas dépassé la barre des 3%.La meilleure performance de la CEEAC est de 2.18% (en 2011). Par ailleurs, en 2012, il y a eu une baisse au point où les exportations intra-zone se sont établies à 1,35%. Cela démontre que les pays de l'Afrique centrale échangent moins entre eux contrairement à ceux de la CEDEAO par exemple.

Figure 2.L'évolution des exportations intra-zone en % (entre la CEDEAO et la CEEAC)

Source : l'auteur, grâce aux données UNCTADstat

b. Les flux des importations intra-zone

Durant une période de plus de 15 ans (2000-2016) le flux des importations intra-CEEAC a évolué timidement, entre 2010 et 2013, le flux des importations a, certes, connu un rebond significatif avec une croissance allant au-delà de 5%. Cependant, cette augmentation reste notablement faible par rapport aux volumes des importations intra-CEDEAO.

En effet, de 2000 à 2016, le pourcentage du flux des importations intra-CEEAC ne représente même pas la moitié du pourcentage des flux des importations intra-CEDEAO.

Figure 3.L'évolution des importations intra-zone en pourcentage

Source : l'auteur, grâce aux données UNCTADstat

En somme, à la lumière des deux graphiques précédents, de 2000 à 2016 les échanges commerciaux (exportations et importations) intra-zone sont largement moins intenses dans l'espace CEEAC. Les pays de la CEEAC préfèrent plus échangés avec d'autres pays appartenant à des communautés concurrentes.

1. Les politiques régionales des infrastructures dans la zone CEEAC

Dans le domaine des infrastructures routières, la politique de la9(*) CEEAC porte sur le Plan de développement consensuel des transports en Afrique centrale (PDCT-AC). Cependant, la CEEAC coordonne aussi le volet régional d'Afrique centrale en ce qui concerne le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA). Dans la présente étude, nous nous limitons au PDCT-AC

Le Plan de développement consensuel des transports en Afrique centrale (PDCT-AC) a été adopté le 27 janvier 2004 à Brazzaville (Décision N° 16/CEEAC/CCEG/XI/04) par les chefs d'État et de gouvernement lors de la 11ième Conférence ordinaire de la CEEAC.

a. Les objectifs du PDCT-AC

Les objectifs du PDCT-AC, mis en place en 2004, s'étalent sur trois phases (court, moyen et long terme).

Tableau 7.Les objectifs du Plan de développement consensuel des transports

|

Phases |

À court terme |

À moyen terme |

À long terme |

|

Objectifs |

Pouvoir rouler, à l'horizon 2010, sur une route bitumée d'une capitale de la région à une autre. |

Disposer d'un cadre consensuel pour encadrer les négociations régionales en vue de trouver des solutions touchant les Investissements dans le domaine des infrastructures de transport. |

Doter la région d'Afrique centrale d'un système régional de transport, fiable et à faible coût, reposant sur des infrastructures de tous les modes de transport. |

Source : PDCT-AC10(*)

b. Le contenu du PDCT-AC

Le PDCT-AC est composé de trois grands axes, suivant un ordre précis, c'est-à-dire : les infrastructures de transport, d'abord ; ensuite, la facilitation du transport et du transit ; et, enfin (3), le Système d'information géographique (SIG) en Afrique centrale. S'agissant des infrastructures de transport, une liste de projets a été élaborée en fonction des besoins des pays de la région. Ladite liste de projets est mise à jour tous les deux ans et tous les modes de transport sont considérés.

Tableau 8.Les infrastructures routières du Plan de développement consensuel des transports

|

Secteur |

Les projets routiers |

Les axes et les corridors routiers du premier programme prioritaire du PDCT-AC |

Longueur en Km |

Pays concernés |

|

Transport routier |

Il s'agit des : - corridors de transit et des liaisons d'interconnexion entre les pays de la région ; - chainons manquants du réseau communautaire de la CEEAC ; - réseaux prioritaires et intégrateurs de l'Afrique centrale ; - routes transafricaines. |

La route Kribi-Campo-Bata |

70 |

Cameroun/ Guinée équatoriale |

|

L'axe Lobito-Dilolo-Lubumbashi |

1941 |

Angola/RDC |

||

|

Le corridor Douala-N'Djamena (1eritinéraire) |

1.819 |

Cameroun/Tchad |

||

|

Le corridor Douala-N'Djamena (2èmeitinéraire) |

1.347 |

Cameroun/Tchad |

||

|

La liaison routière intercapitales Brazzaville-Yaoundé |

1624.5 |

Congo/Cameroun |

||

|

Bitumage de la route Dolisie-Kibangou-Nyanga-Front |

233 |

Congo/Gabon |

||

|

Le projet de construction d'un pont route/rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa |

Nondisponible |

Congo/RDC |

||

|

Réhabilitation de la route Bifoun-Ndjolé |

56 |

Gabon/Cameroun |

||

|

Construction d'un pont sur !'Oubangui entre Bangui et Zongo |

20 |

RCA/RDC |

||

|

Le corridor Douala-Bangui |

1.425 |

Cameroun/ RCA |

||

|

L'axe Bangui-Kisangani-Bujumbura. |

Nondisponible |

RCA/RDC/Burundi |

Source : PDCT-AC

c. Les sources de financement du PDCT-AC

Les sources de financement des projets du PDCT-AC sont nombreuses. En fait, les pays d'Afrique centrale (CEEAC/CEMAC) disposent d'un fonds de développement communautaire pour assurer le financement d'une partie des projets du PDCT-AC. Par ailleurs, certaines infrastructures sont directement financées par les États concernés. Cependant, au regard du coût élevé des projets, plusieurs bailleurs de fonds africains11(*) et internationaux12(*)sont sollicités par les États de la CEEAC pour cofinancer, voire financer certains projets du PDCT-AC.

Tableau 9.Les programmes régionaux de la CEEAC pour encourager le développement des infrastructures routières

|

Communauté économique régionale |

Nombre de programmes depuis le début des années 2000 |

Politiques mises en place |

Date de mise en place |

|

CEEAC |

Un programme |

Le Plan de développement consensuel des transports en Afrique centrale (PDCT-AC). |

2004 |

Source : basé sur l'ensemble des sources déjà mentionnées au début de la section.

2. Les infrastructures régionales

Nous analysons l'Indice d'intégration régionale en Afrique (IIRA) en ce qui concerne la dimension infrastructures régionales. En outre, nous abordons d'autres indicateurs routiers pour mieux appréhender l'état des lieux des infrastructures dans la CEEAC.

· L'indice d'intégration régionale en Afrique (IIRA)

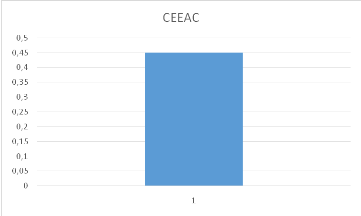

D'après les résultats issus de l'IIRA[CEA, 2016] (voir graphique suivant) nous constatons que dans le domaine des infrastructures régionales, la CEEAC enregistre un scorede 0,451 sur 1.

Figure 4.score moyen des infrastructures régionales entre la CEEAC

Source : Commission économique pour l'Afrique (CEA), rapport de 2016

Tableau 10.scores et classement des États de la CEEAC

|

CEEAC |

||||

|

Pays |

Score |

Rang |

Catégorie |

|

|

Congo |

0,687 |

1 |

+ |

|

|

Angola |

0,659 |

2 |

+ |

|

|

Gabon |

0,524 |

3 |

= |

|

|

Cameroun |

0,482 |

4 |

- |

|

|

Guinée-Équatoriale |

0,419 |

5 |

= |

|

|

Rwanda |

0,416 |

6 |

= |

|

|

SaoTomé-et-Principe |

0,396 |

7 |

= |

|

|

RCA |

0,395 |

8 |

= |

|

|

RDC |

0,35 |

9 |

- |

|

|

Burundi |

0,339 |

10 |

- |

|

|

Tchad |

0,196 |

11 |

- |

|

|

Moyenne |

0,451 |

|

|

|

|

Moyenne des 4 plus élevés |

0,588 |

|

|

|

|

Légende: |

||||

|

+ Pays de performance élevée : cela veut dire que le score est plus élevé que celui de la moyenne des pays. = Pays de performance moyenne : cela signifie que le score est dans la moyenne des pays. -Pays de performance faible: c'est-à-dire que le score est inférieur à celui de la moyenne des pays. |

||||

Source : Commission économique pour l'Afrique (CEA).

· Autre indicateur : le cas de l'indicateur de développement des infrastructures africaines

L'indice de développement des infrastructures africaines13(*) (The Africa Infrastructure Development Index : AIDI), mis en place par la BAD281 , est un outil d'analyse conçu pour fournir des informations comparatives sur l'état et les progrès des infrastructures en Afrique. Cet indice fait donc la lumière sur les pays et les régions du continent qui font bonne figure au chapitre des indicateurs d'infrastructures, cet indice nous renseigne sur les scores de chaque pays.

Tableau 11.L'indice composite des transports de l'indicateur de développement des infrastructures africaines

|

Les composantes de l'AIDI |

Indicateur (s) |

Description de l'indicateur |

|

L'Indice composite des transports |

Le total des routes pavées (en km par 10.000 habitants) |

La surface totale du pays avec de la pierre concassée (macadam) et des liants hydrocarbonés ou bituminés, avec du béton, ou avec des pavés. L'indicateur est mesuré en km par 10.000 habitants . |

|

Le total du réseau routier en Km (par km2 de terres exploitables). |

- La surface totale de la route (routes pavées et non pavées) d'un pays donné. L'indicateur est mesuré en km (par km2 de surface exploitable) . - La superficie des terres exploitables est la superficie totale d'un pays moins la superficie des déserts, des forêts, des montagnes et autres zones inaccessibles. |

|

|

Les autres composantes majeures de l'Indice de développement des infrastructures africaines sont: l'indice composite de l'électricité; l'indice composite des TIC et l'indice composite eau et assainissement. |

||

Source : Banque africaine de développement (BAD). The Africa Infrastructure AIDI Development Index (AID!). (Rapport de mai 2013). Récupéré le 8 mars 2018 dehttps://www.icafrica.org/fileadmin/documents/Knowledge/ AFDB/Economic Brief -The Africa Infrastructure Development Index 0l.pdf

Le tableau suivant nous donne un aperçu général de la situation des infrastructures routières en Afrique dans différentes· régions. Nous constatons que la région de l'Afrique centrale (zone CEEAC) est moins bien dotée en infrastructures routières que les autres regions. La longueur des tronçons bitumés en Afrique centrale est de seulement 3.891 km, ce qui est très faible par rapport aux autres régions.

Tableau 12.La répartition régionale du réseau des routes transafricaines

|

Région |

Réseau total (Km) |

Tronçons bitumés (Km) |

Maillons manquants (%) |

|

Afrique du Nord |

13 292 |

13 195 |

1% |

|

Afrique de l'Est |

9 932 |

8 201 |

17% |

|

Afrique australe |

7 988 |

6 817 |

15% |

|

Afrique centrale |

11246 |

3 891 |

65% |

|

Afrique de l'Ouest |

11662 |

10 581 |

9% |

|

Total en Afrique |

54 120 |

42 665 |

21 % |

Source : Commission économique pour l'Afrique (CEA). Rapport de mai 2010. Op. Cit.

La libre circulation des personnes est l'une des dimensions de l'intégration régionale. Elle consiste à supprimer les barrières aux frontières pour permettre aux citoyens des pays membres CER de se déplacer librement et de s'établir dans n'importe quel pays de la région intégrée. Les autorités de chaque pays de la communauté sont donc invitées à éliminer toutes les restrictions et toutes les discriminations qui empêchent certaines populations de se déplacer d'un pays à l'autre dans une communauté. L'importance d'une libre circulation des personnes réside dans le fait qu'elle favorise l'échange culturel et la diversité dans une région. L'ensemble de ces facteurs peut renforcer le processus d'intégration amorcé. En effet, les mouvements migratoires peuvent être des facteurs d'intégration. Quels que soient les aléas politiques qui les accompagnent, ils contribuent à des brassages favorables aux processus d'intégration [Abdou Diouf, 2006].

1. La libre circulation des personnes

La lecture des textes nous apprend qu'en Afrique centrale plusieurs protocoles sur la libre circulation des personnes ont été élaborés, dans l'espace CEEAC.

Dans l'espace CEEAC, la libre circulation des personnes a toujours été au coeur des préoccupations des dirigeants. En effet, les articles 04 et 40 du Traité d'octobre 1983 instituant la création de la CEEAC faisaient déjà état des principaux protocoles encourageant la libre circulation des citoyens des pays membres de la CEEAC dans tout l'espace intégré. D'après l'article 40 du Traité de la CEEAC, les citoyens des États de la CEEAC sont considérés comme des ressortissants de la Communauté [Christian-Yann, 2015]. Ceci dit, le protocole de libre circulation donne le droit aux citoyens de la région de se déplacer librement, et ce, en tout temps dans tous les pays de la CEEAC. En outre, les citoyens ont aussi le droit de s'établir (droit de résidence) dans l'un des pays de la région et d'y mener des activités professionnelles légales, ainsi que la possibilité de créer et de gérer une entreprise conformément à la charte des investissements du pays hôte.

Tableau 13.Les protocoles et les règlements de la libre circulation en Afrique centrale

|

Zone |

Nombre de pays membre |

Protocoles |

Réglementations |

|

CEEAC |

11 |

Articles 4 et 40 du traité et du protocole à l'appendice VII |

Libre circulation des personnes et droit d'établissement. Mise en place des cartes de libre circulation de la CEEAC et des livrets de libre circulation de la CEEAC |

|

Décisions : 03/CCEGNI/90 0 l/CEEAC/CCEG/X/02 03/CEEAC/CCEG/X/02 |

Passage séparé pour les ressortissants de la CEEAC aux aéroports, aux ports et aux autres points d'entrée. |

Source : Commission économique pour l'Afrique (CEA). État de l'intégration régionale en Afrique V: vers une zone de libre-échange continentale africaine. Addis-Abeba, Éthiopie. (Rapport de juin 2012).Récupéré de https://repository.uneca.org/handle/l0855/23351

Dans la CEEAC : pour faciliter l'application de la décision de 199014(*), les chefs d'État ont adopté, à Malabo, le 17 juin 2002, deux grandes décisions :

La Décision n° 02, qui prévoit l'obligation d'être en possession d'un carnet et d'une carte de libre circulation comme documents de voyage pour certaines catégories de ressortissants des États membres, à l'intérieur de la CEEAC. Ces documents ne sont pas encore en circulation ;

La Décision n°03, qui prévoit la création de couloirs CEEAC dans les aéroports, les ports et les postes frontaliers des États membres. Pour rappel, les couloirs CEEAC dans les aéroports ne sont pas encore créés dans tous les pays et là où ils existent, ils ne sont pas encore opérationnels, et les ressortissants de la communauté ont toujours besoin de visas pour voyager d'un État membre à un autre [Yanic Kenhoung, 2014].

2. Les indicateurs de libre circulation des personnes

· L'analyse des résultats de l'indice d'intégration régionale en Afrique (IIRA)

La dimension libre circulation des personnes de l'IIRA nous renseigne sur la fluiditédes mouvements des personnes dans l'espace CEEAC. En d'autrestermes, cet indice nous permet de savoir si la liberté de circulerest un fait accompli. L'IIRA nous informe précisément sur les contraintes des visasdans les régions intégrées et l'évolution du processus de ratification, par les Étatsconcernés, des protocoles régionaux sur la libre circulation des personnes. Par contre,l'IIRA ne nous renseigne pas sur les questions relatives au droit de s'établir de manière permanente, de faire des affaires ou de voter dans le pays d'accueil.

Tableau 14.Les scores des États dans le domaine de la libre circulation des personnes

|

CEEAC |

|||

|

Pays |

Score |

Rang |

Catégorie |

|

Sao-Tomé-Et-Principe |

0,7 |

1 |

+ |

|

RCA |

0,66 |

2 |

+ |

|

Congo |

0,52 |

3 |

= |

|

Cameroun |

0,45 |

4 |

= |

|

Tchad |

0,45 |

5 |

= |

|

Rwanda |

0,378 |

6 |

= |

|

Gabon |

0,35 |

7 |

= |

|

Guinée équatoriale |

0,35 |

8 |

= |

|

Burundi |

0,14 |

9 |

- |

|

RDC |

0,14 |

10 |

- |

|

Angola |

0 |

11 |

- |

|

Moyenne |

0,4 |

||

|

Moyenne des 4 plus élevés |

0,583 |

||

|

Légende: |

|||

|

+Pays de performance élevée : cela veut dire que, le score est plus élevé que celui de la moyenne des pays. =Pays de performance moyenne : cela signifie que le score est dans la moyenne des pays. -Pays de performance faible : c'est-à-dire que le score est inférieur à celui de la moyenne des pays. |

|||

Source : Commission économique pour l'Afrique

· Autre indicateur : l'indice d'ouverture relatif aux visas et l'indice relatif au passeport (Passport Index)

a. L'indice d'ouverture relatif aux visas en Afrique

Cet indice mesure l'ouverture des pays africains en matière de visas15(*) .Il permet de savoir quels sont les pays qui facilitent les voyages des citoyens des autres pays et comment. C'est-à-dire si, pour se rendre dans tel pays, les voyageurs sont dispensés de l'obligation de détenir un quelconque visa ou s'ils peuvent obtenir un visa à leur arrivée dans le pays d'accueil, ou encore s'ils doivent obtenir un visa avant d'effectuer le voyage.

Tableau 15.L'indice d'ouverture relatif aux visas (Visa Openness Index)

|

Méthodologie |

Plus le score d'un État est élevé dans l'indice, plus cet État est considéré comme ouvert. À l'inverse, un État qui ne facilite pas la libre circulation des citoyens des autres États obtiendra un score moins élevé. Les scores vont de 0 à 1 (le plus haut). |

|

|

Catégories des indicateurs |

Visa requis |

Signifie que les voyageurs doivent obtenir un visa avant de se rendre (avant le départ) dans le pays d'accueil. |

|

Visa à l'arrivée |

Veut dire qu'un visa doit être obtenu par le voyageur à l'arrivée dans le pays d'accueil. |

|

|

Pas de visa |

Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire, pour le voyageur, d'obtenir un visa avant le départ ou à l'arrivée dans le pays d'accueil. L'entrée se fait donc librement dans le pays. Toutefois, certaines procédures d'entrée doivent être respectées : remplissage de formulaires d'immigration et obtention d'un timbre d'entrée. |

|

|

Pondération |

Chaque catégorie est pondérée en fonction de son degré d'ouverture : un résultat sans visa est pondéré par 1 (grande ouverture); la catégorie visa à l'arrivée est pondérée par 0,8; et, enfin un visa requis, par 0. |

|

Source : Visa openness index, Site officiel https://www.visaopenness.org/

D'après les résultats de l'indice d'ouverture relatif aux visas, disponibles dans le tableau ci-après, nous constatons que les pays de la zone CEEAC sont moins ouverts. Dans la liste16(*) des vingt pays africains les plus ouverts relativement aux visas, l'on retrouve seulement un pays membre de la CEEAC (le Rwanda, qui occupe la 9ème place dans la liste des 20 premiers).

Jusqu'en 2015, tous les Africains avaient besoin d'un visa pour se rendre à Sao Tomé-et-Principe [BAD et UA, 2017] ; il a fallu attendre 2016 pour que les citoyens de 13 pays africains soient dispensés de l'obligation d'obtenir des visas.

Toujours d'après les résultats de 2016 de l'Indice d'ouverture relatif aux visas, la situation est chaotique au Gabon, en Angola et en Guinée équatoriale. En tous les cas, il convient de noter que les retards des pays de la CEEAC dans le processus de libre circulation des personnes sont réels.

Tableau 16.Les scores des pays de la CEEAC et leur classement au chapitre de leur ouverture relative aux visas en Afrique en 2016

|

Rang sur 54 pays africains |

Pays |

CER |

Aucun visa requis |

Visa à l'arrivée |

Visa requis |

Score |

|

9ème |

Rwanda |

CEEAC |

6 |

47 |

1 |

0,807 |

|

36ème |

Sao Tomé-et-Principe |

CEEAC |

13 |

0 |

41 |

0,241 |

|

38ème |

Tchad |

CEEAC |

11 |

2 |

41 |

0,233 |

|

39ème |

RCA |

CEEAC |

12 |

0 |

42 |

0,222 |

|

40ème |

Congo |

CEEAC |

0 |

13 |

41 |

0,193 |

|

43ème |

RDC |

CEEAC |

4 |

3 |

47 |

0,119 |

|

45ème |

Burundi |

CEEAC |

5 |

0 |

49 |

0,093 |

|

45ème |

Cameroun |

CEEAC |

5 |

0 |

49 |

0,093 |

|

48ème |

Gabon |

CEEAC |

3 |

1 |

50 |

0,07 |

|

52ème |

Angola |

CEEAC |

1 |

1 |

52 |

0,033 |

|

54ème |

Guinée équatoriale |

CEEAC |

0 |

0 |

54 |

0 |

Source : Banque africaine de développement (BAD) et Union africaine (UA). Report 2017. Op.Cit.

Au regard des résultats (scores) de l'Indice d'ouverture relatif aux visas en Afrique, nous constatons qu'en Afrique centrale, à l'exception du Rwanda qui occupe la neuvième place, tous les autres États de la CEEAC enregistrent de faibles scores à cet égard et occupent les dernières places dans le classement. Le nombre de visas requis pour se rendre dans un pays de la CEEAC est élevé.

b. L'indice relatif au passeport (Passport Index)

Cet indice nous renseigne sur un classement des passeports les plus utiles au monde : c'est-à-dire les passeports qui permettent aux citoyens d'un État de voyager facilement dans plusieurs pays étrangers. Par ailleurs, !'Indice relatif au passeport (Passport Index17(*)) nous informe aussi sur les pays dans lesquels un visa est requis avant de s'y rendre. Cet indice a été créé par la compagnie financière Arton Capital18(*).

Le tableau ci-après, nous renseigne sur les différents pays de la CEEAC qui exigent encore des visas pour les citoyens des autres États de la CEEAC. D'après les résultats de Passport Index ou Indice de passeport, l'Angola est le pays le plus fermé de la région à cet égard. En fait, les citoyens de huit pays de la CEEAC ont encore besoin d'un visa avant de se rendre en Angola. Par ailleurs, le Burundi, la RDC et le Sao Tomé-et-Principe exigent encore des visas pour les citoyens de sept pays de la CEEAC. Ainsi, dans toute la région de l'Afrique centrale, d'après les résultats de Passport Index ou Indice de passeport, nous constatons que la libre circulation n'est pas encore une réalité entre les pays de la CEEAC.

Tableau 17.La matrice des visas d'un pays de départ (X) vers un pays d'arrivée (Y) dans la zone CEEAC

|

Vers le pays d'arrivée |

||||||||||||

|

AGO |

BDI |

CMR |

COG |

GAB |

GNQ |

RCA |

RDC |

RWA |

STP |

TCD |

||

|

Du pays de départ |

AGO |

|

VR |

VR |

VR |

VR |

VR |

VR |

VR |

VR |

VR |

VR |

|

BDI |

VR |

|

VR |

VR |

VR |

VR |

VR |

|

|

VR |

VR |

|

|

CMR |

VR |

VR |

|

|

|

|

|

VR |

VR |

VR |

|

|

|

COG |

VR |

VR |

|

|

|

|

|

VR |

VR |

VR |

|

|

|

GAB |

VR |

VR |

|

|

|

|

|

VR |

|

|

|

|

|

GNQ |

VR |

VR |

|

|

|

|

|

VR |

VR |

VR |

|

|

|

RCA |

VR |

|

|

|

|

|

|

|

|

VR |

|

|

|

RDC |

VR |

|

|

VR |

VR |

VR |

|

|

|

|

VR |

|

|

RWA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

STP |

|

VR |

|

|

|

|

|

VR |

|

|

|

|

|

TCD |

VR |

VR |

|

|

|

|

|

VR |

VR |

VR |

|

|

|

Légende : AGO : Angola ; BDI : Burundi ; CMR : Cameroun ; COG : Congo ; GAB : Gabon ; GNQ : Guinée équatoriale ; RCA : République centrafricaine ; RDC : République démocratique du Congo ; RWA : Rwanda ; STP : Sao Tomé-et-Principe et TCD : Tchad. VR : Visa requis avant de voyager. |

||||||||||||

Source : auteur grâce aux informations de Passport Index 19(*)

Les résultats de l'Indice d'ouverture relatif aux visas (Visa Openness Index) en Afrique (2016) et ceux de l'Indice relatif aux passeports (Passport Index) confirment les premières analyses faites grâce à l'IIRA. En fait, en Afrique centrale (CEEAC) les pays sont moins ouverts (région la plus fermée).

Les deux chapitres précédents ont abordé respectivement le cadre théorique de l'intégration régionale et la croissance économique. Le présent chapitre est consacré à l'estimation empirique des déterminants de l'intégration régionale.

Le chapitre est scindé en trois (3) grandes sections dont chacune a une problématique particulière :

· Section I : Choix du modèle théorique et du modèle économétrique ;

· Section II : Analyses statistiques et résultats empiriques ;

· Section III : Discussion générale et recommandations.

Nous tentons de classer les modèles d'intégration régionale en fonction de leur objectif, de leur orientation et de leur stratégie de mise en oeuvre.

· L'approche traditionnelle

L'approche traditionnelle de l'Afrique en matière d'intégration régionale était axée sur l'accroissement du commerce intra-régional et de l'industrialisation pour stimuler la croissance par substitution des importations dans les différentes régions intégrées.

La croissance des régions intégrées devrait se traduire finalement par la croissance de tout le continent africain. L'Afrique a expérimenté le système régional axé sur le modèle commerciale d'intégration depuis plus d'un demi-siècle dans l'espoir de motiver les pays membres à produire et à exporter vers d'autre pays, remplaçant ainsi les exportations des pays tiers par celles des pays membres.

Ces mécanismes de protection portent peu de pertinence dans les juridictions qui mettent l'accent sur des stratégies de développement plus proactives et tournées vers l'extérieur qui offrent des opportunités face aux pressions concurrentielles mondiales pour un accès plus rapide aux marchés mondiaux. L'échec d'une telle tradition l'intégration régionale en Afrique a motivé les leaders d'opinion et les penseurs du développement à appeler à une refonte de la politique commerciale de l'Afrique ou un changement de paradigme dans la recherche d'approches alternatives.

Les nouvelles approches devraient, par nécessité, prêter attention aux écueils des expériences antérieures, en particulier les problèmes de conception et de mise en oeuvre. Le régime préférentiel de libéralisation des échanges était, ab initio, sujet à des problèmes sachant que les pays africains exportent des produits primaires communs à la plupart des pays, ce qui les oblige à dépendre en permanence des importations non-africains.

Il est donc contre-productif de s'appuyer sur de tels programmes pour transformer les pays africains et stimuler la croissance du continent. Il est également avancé que les pays africains finiraient par détourner les importations à bas prix (intrants intermédiaires bon marché) des pays développés pour les importations à coût élevé d'autres pays africains. De plus, le modèle d'intégration régionale axée sur le commerce fonctionne mieux lorsqu'il est fondé sur des efforts de libéralisation antérieurs. L'approche peut donc ne pas convenir aux pays africains compte tenu de leurs caractéristiques structurelles (Radelet, 1997).

L'approche traditionnelle ci-dessus présuppose une hypothèse unidirectionnelle suggérant que le commerce intra-zone favorise la croissance économique et que l'ampleur de l'impact est élevée. Mais, comme établi précédemment, le commerce intra-régional de l'Afrique est faible, une queue trop petite pour agiter un corps beaucoup plus grand (croissance économique globale de l'Afrique) (Oyejide, 2000). Mieux encore, en Afrique le commerce et la croissance intra-régionaux peuvent être bi-causals dans les relations. Les politiques commerciales de l'Afrique ont été établi pour impacter la croissance avec un effet de rétroaction de la croissance sur les performances commerciales, mais ces dernières (performances de croissance) s'est avérée être le principal moteur des relations entre l'exportation et la croissance (Ndulu et Ndung'u, 1997, p. 21). D'autres facteurs qui influencent simultanément le commerce et la croissance suggèrent que l'intégration régionale de l'Afrique doit être recentrée dans l'expansion du commerce intra-régional vers les facteurs directs qui stimulent la croissance, tout en facilitant le Commerce.

· Les approches alternatives

En reconnaissance des faiblesses inhérentes à l'approche traditionnelle de l'intégration régionale, des universitaires renommés et les groupes de réflexion du développement ont envisagé de nouvelles idées qui s'écartent considérablement des approches traditionnelles. Les nouvelles perspectives se poursuivent dans la connaissance des conditions qui prévalent dans les pays membres et de la nécessité pour chaque pays de s'engager d'abord dans l'auto-nettoyage en recentrant les réformes nationales sur les fondamentaux de la croissance, dont la stabilité macroéconomique, coûts de transaction, infrastructure physique et accumulation de capital humain et physique.

· Accumulation de capital humain et physique

Les modèles de croissance modernes ont identifié l'accumulation de capital humain et physique comme un élément clé du processus de croissance du développement des pays. Cela tient au faible niveau des investissements directs nationaux et étrangers dans ces pays. La transformation rapide des Tigres d'Asie a été attribuée à leur capacité à accumuler un vaste capital humain et physique. Nouvelle intégration régionale les modèles doivent mettre l'accent sur ces facteurs clés de croissance s'ils veulent générer de la croissance sur le continent africain.

· Stabilité macroéconomique

Les économistes du développement contemporains ont fait valoir que ce dont l'Afrique a largement besoin pour stimuler la croissance économique à son niveau actuel de l'industrialisation n'est pas la facilitation des échanges, car les pays membres dépendent encore des exportations primaires qui ne sont pas prix et sont soumis à de fréquentes fluctuations de prix. Plutôt que de dissiper les énergies pour stimuler le commerce, l'Afrique doit enraciner un environnement macroéconomique sain et stable pour une accumulation rapide des facteurs et une utilisation efficace de la production limitée ressources, y compris le capital humain et physique. Le point d'appui sur lequel se fonde l'argument ci-dessus est que la stabilité macroéconomique est une arme à double tranchant qui, d'une part, aiguise les investissements nationaux et, d'autre part, induit énormes investissements directs étrangers.

· Coûts de transaction

La réduction des coûts de transaction est cruciale pour les investissements en Afrique. La performance peu impressionnante de l'Afrique en matière de renforcement de la croissance a été attribuée à ses coûts de transaction élevés résultant des difficultés de transport dans de nombreux pays africains sans littoral, des réseaux de télécommunication inefficaces et peu compétitifs, des systèmes judiciaires médiocres qui empêchent l'exécution des contrats, asymétries d'information et services auxiliaires médiocres (Collier, 1998). Pour que l'Afrique connaisse une croissance raisonnable, elle doit développer des systèmes capables d'amener les coûts de transaction au niveau international pour améliorer son statut concurrentiel et attirer d'énormes entrées de capitaux pour investir dans les industries à forte intensité de main-d'oeuvre. Arrangements de coopération régionale qui traitent de problèmes sous-jacents, en plus de faciliter le partage de normes et de politiques d'investissement communes, accélérerait investissements et sont donc plus adaptés à la croissance de l'Afrique. Installations partagées impliquant des transports et des communications coûteux les infrastructures et les projets régionaux d'électricité, d'eau et d'éducation contribueraient grandement à réduire le coût unitaire dans les pays membres que lorsqu'ils sont fournis sur une base discrète.

· Services d'infrastructure

La disponibilité, l'efficacité et le coût des services d'infrastructure clés tels que l'électricité, la communication et le transport déterminent la vitesse d'intégration des pays africains dans les marchés mondiaux en évolution rapide. Outre l'amélioration de la productivité des facteurs, les services d'infrastructure facilitent l'accès des agents économiques à des informations utiles, renforçant ainsi la concurrence. Les externalités et les retombées qui émergeraient de la liaison de l'Afrique par le biais d'infrastructures régionales comme la bourse des matières premières, la bourse et les centres d'échange sont capables d'aider les pays africains les moins dotés en ressources à échapper à leur niveau de développement pathétiques. Les avantages associés à la grande taille des marchés et aux économies d'échelle transformeraient également l'Afrique vers une destination d'investissement, ce qui incite davantage les investissements étrangers.

· Autres modèles alternatifs

Les autres modèles alternatifs d'intégration régionale suggérés dans la littérature impliquent de relier un groupe de pays africains à un pays industrialisé dans le cadre d'un accord de libre-échange. Les accords commerciaux en cours entre la Chine et divers pays africains les pays constituent un bon exemple. Le post-Lomé IV a proposé l'intégration entre un certain groupe de pays africains et l'UE et les accords de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique ont constitué de bons exemples d'autres modèles d'intégration. Un autre exemple de modèle alternatif comprend les accords multilatéraux entre les pays dans un cadre qui prévoit à la fois des liens intra-africains et des liens suffisants avec le reste du monde la plateforme fournie par l'Organisation mondiale du commerce (Oyejide, 2000).

Les modèles économétriques font partie des modèles mathématiques présentant le réel à l'aide d'un système d'équations (ou d'inéquations) et se présentent sous la forme de relations stochastiques entre les variables du système. Sont donc caractérisés par des relations aléatoires ce sont donc des modèles probabilistes et non pas déterministes.

Dans cette étude, l'estimation des effets de l'intégration régionale sur la croissance économique de la zone CEEAC va être effectuée à l'aide d'un modèle développé par Peter D. Golit et Yusuf Adamu2014dans leur étudeexploratoire des modèles d'intégration régionale de l'Afrique en vue de déterminer leur pertinence ou non pour une croissance économique rapide en Afrique au 21ième siècle.

La disponibilité des données a commandé le choix de cet échantillon en termes de taille et de période d'étude. Il sied ne signaler que le sao-tomé et le Burundi ont étaient exclus de notre échantillon à cause d'un manque des données. Comme quoi, notre échantillon est composé de 8 pays de la CEEAC.

Le modèle se présente comme suit :

(1)

(1)

(+) (+) (-) (+) (+) (+)

Où,

Le PIB est utilisé comme indicateur de croissance économique, il constitue notre variable dépendante. Et nos variables explicatives sont : le commerce intra-zone, l'ouverture commerciale, l'inflation, la formation brute du capital fixe ainsi que les dépenses publiques. Les signes entre parenthèses sont les attentes a priori.

La forme explicite du modèle (1) est :

(2)

(2)

avec

désigne le terme d'erreur stochastique.

désigne le terme d'erreur stochastique.

: Commerce entre les pays de la CEEAC (commerce entre

le pays i avec le pays j au temps t) ;

: Commerce entre les pays de la CEEAC (commerce entre

le pays i avec le pays j au temps t) ;

: Degré d'ouverture économique au temps

t ;

: Degré d'ouverture économique au temps

t ;

: Taux d'inflation au temps t ;

: Taux d'inflation au temps t ;

: La formation brute du capital fixe au temps

t ;

: La formation brute du capital fixe au temps

t ;

:Dépense publique au temps t.

:Dépense publique au temps t.

L'étude utilise des séries de données annuelles sur le PIB réel, le commerce intra-régional des Etats de la CEEAC (CIZ), du degré d'ouverture commerciale (OUV), le taux d'inflation, la formation brute de capital (FBCF) et les dépenses publiques générales (DDPUB) afin d'évaluer l'impact de l'intégration de la zone CEEAC sur la croissance économique de cette dernière. Les données couvrent la période 1995-2018 et proviennent de la Banque mondiale(WDI), de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l'organisation mondiale du commerce (OMC). Les estimations ont été réalisées à l'aide du logiciel économétrique (stata 14).

Toutes les variables sont entrées dans le modèle en pourcentage du PIB à l'exception du taux d'inflation.

Produit intérieur brut réel : une augmentation du PIB devrait stimuler le niveau des activités économiques, tandis qu'une baisse peut créer un effet de ralentissement et miner davantage la croissance économique dans la zone CEEAC ;

Commerceintra-régional : reflète le niveau des échanges de biens et services entre les pays de la région ; les pays ont avantage à commercer les uns avec les autres. Ces échanges leur permettent de se spécialiser dans des domaines où ils excellent, tout en bénéficiant d'une plus grande variété de produits et de services.20(*)

Taux d'inflation : reflète le niveau de stabilité macroéconomique au sein de la zone CEEAC. Les mouvements du niveau général des prix affectent les retours sur investissement et déterminent ainsi le niveau de revenu. La stabilité macroéconomique est cruciale pour une planification efficace et constitue donc un attrait majeur pour les investisseurs.

La formation brute du capital fixe :reflète l'accroissement du stock d'immobilisations ; dans ce cas, les ajouts au stock d'inventaires. Cette variable représente le niveau d'accumulation physique et est donc utile dans les modèles de croissance modernes qui prône l'accumulation d'un vaste capital humain et physique.

Dépenses publiques générales : correspondent aux dépenses des administrations publiques, représentant les dépenses totales des administrations publiques pour les services d'infrastructure clés tels que les communications et les transports, à l'exclusion de l'électricité ; et devrait donc stimuler le niveau des activités économiques. Mais, au-delà d'un certain niveau, des dépenses excessives pourraient créer des distorsions qui pourraient être contre-productives.

Ouverture commerciale : mesure le commerce entre les Etat de la zone CEEAC avec le reste du monde et reflète ainsi la compétitivité de cette zone dans les relations commerciales avec d'autres pays. L'impact de cette variable est à comparer avec celui du commerce intra-zone pour déterminer si oui ou non la croissance économique de la zone CEEAC serait mieux améliorée en échangeant avec le reste du monde comme le suggèrent ou en s'appuyant sur le commerce intra-zone.

Les analyses statistiques se sont basées essentiellement sur l'analyse graphique, l'analyse des coefficients des corrélations et enfin les statistiques descriptives.

· Analyse graphique

En présence de données en niveau la première de chose à faire est de voir l'évolution graphique des variables ou le degré de dépendance entre variables.

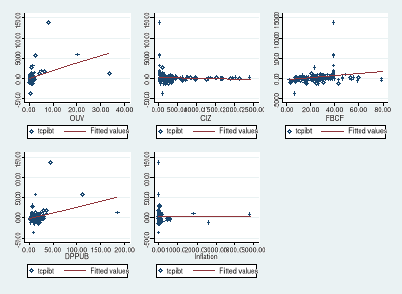

Ces graphiques illustrent les évolutions de tous les pays de l'échantillon. Les graphiques semblent décrire une relation positive entre la variable dépendante, le PIB et les variables indépendantes, excepté le commerce intra-zone dont la relation est négative.

Figure 5: Corrélation de la croissance inclusive et les différentes variables explicatives du modèle

Source : Auteur sous Stata 14.1

Comme le souligne Bourbonnais (2015), avec la représentation graphique il semble être difficile de dire avec exactitude la relation existant entre les variables. Elle ne donne qu'une impression de la corrélation entre variables sans donner une idée précise de l'intensité de la liaison.21(*) C'est pour cette raison qu'il est intéressant d'analyser les coefficients de corrélation.

· Matrice des coefficients de corrélation

L'ouverture commerciale, la formation brute du capital fixe ainsi que les dépenses publiques sont corrélées positivement au PIB. Ceci laisse présager qu'une augmentation de ces variables explicatives entraine un accroissement du produit intérieur brut.

Par contre, le commerce intra-zone est corrélé négativement au produit intérieur brut. Ceci veut dire qu'un accroissement soit par exemple de l'inflation occasionne une baisse du PIB, et une baisse du taux d'inflation entraine un accroissement du PIB.

Tableau 18.Matrice de corrélation des variables de l'étude

|

tcpibt |

OUV |

CIZ |

FBCF |

DPPUB |

Inflation |

|

|

tcpibt |

1 |

|||||

|

OUV |

0.390*** |

1 |

||||

|

CIZ |

-0.0943 |

-0.150* |

1 |

|||

|

FBCF |

0.229** |

0.219** |

-0.0646 |

1 |

||

|

DPPUB |

0.333*** |

0.924*** |

-0.0836 |

0.231** |

1 |

|

|

Inflation |

0.00313 |

-0.0485 |

-0.0566 |

-0.0297 |

0.0868 |

1 |

|

*p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001 |

||||||

Source :auteur, sur stata 14

· Statistiques descriptives

Tableau 19.Statistique descriptive de l'ensemble des données du mémoire

|

Mean |

Sd |

min |

max |

|

|

Tcpibt |

2.62 |

13.33 |

-36.6 |

140.4 |

|

OUV |

1.26 |

2.84 |

0.2 |

33.4 |

|

CIZ |

398.47 |

467.92 |

36.4 |

2397.0 |

|

FBCF |

25.15 |

11.82 |

2.1 |

79.5 |

|

DPPUB |

13.03 |

15.69 |

1.3 |

183.2 |

|

Inflation |

72.12 |

420.41 |

-31.6 |

4800.5 |

|

N |

192 |

Source : auteur, sur stata 14

Au regard du tableau ci-haut, il est à remarquer que :

- Les valeurs réelles de la croissance du pib par habitant sont comprises entre -36.6 et 140.4 avec une moyenne de 2.62% et un écart-type de 13.33 ;

- Les valeurs réelles du degré d'ouverture commerciale sont comprises entre 0.2 et 33.4 avec une moyenne 1.26 et un écart-type de 2.84;

- Les valeurs réelles du commerce intra-zone sont comprises entre 36.4 et 2397.0 avec une moyenne de 398.47 et un écart-type de 467.92 ;

- Les valeurs réelles de la formation brute du capital fixe sont comprises entre 2.1 et 79.5 avec une moyenne de 25.15 et un écart-type de 11.82;

- Les valeurs réelles des dépenses publiques sont comprises entre 1.3 et 183.2 avec une moyenne de 11.82 et un écart-type de 3.34 ;

- Les valeurs réelles de du taux d'inflation sont comprises entre -31.6 et 4800.5 avec une moyenne de 72.12 et un écart-type de 420.41.

Ici, l'objectif est de vérifier les hypothèses du travail, c'est-à-dire, déterminer l'impact de l'intégration régionale (en effectuant une comparaison entre la participation de l'ouverture commerciale et du commerce intra-zone) dans la croissance de la communauté économique des Etats d'Afrique centrale.

· Tests de spécification ou tests d'homogénéité

Avant d'estimer le modèle de données de panel, il faut vérifier que sa structure est homogène ou hétérogène. Si la structure est hétérogène, il est recommandé d'abandonner la spécification du modèle de donnée panel et de d'estimer, pour chaque groupe d'individus, un modèle de MCO.

L'idée du test d'homogénéité est de vérifier si les données de Panel sont homogènes ou hétérogènes. L'hypothèse de recherche (H1) stipule que la structure modèle de panel est homogène par contre l'hypothèse nulle (H0) stipule la structure du modèle de panel est hétérogène.

Puisque la statistique de Fisher calculé est supérieure au Fisher lue dans la table (autrement La probabilité critique de la statistique de Fisher (0.000) est inférieure au seuil de signification), nous pouvons à conclure que la structure du modèle de donnée panel est homogène.

Outre les données en coupe transversale (cross section) ou en série temporelle, il est aussi possible de s'intéresser à la combinaison ou au mélange de ces deux (2) séries et cela permet d'obtenir les données de panel. Elles peuvent être vues comme des modèles dans lesquelles les variables représentent les valeurs prises par un individu à intervalle de temps régulier.

L'avantage de cette spécification est qu'elle prend en compte de manière simultanée l'effet temporel (23 ans) et l'effet individuel (indices pays).

Avant de déterminer les effets de l'intégration régionale sur la croissance économique, il est impératif de vérifier la spécification des effets individuels en panel. Et le test permettant cette spécification, est celui d'Hausman (1978).

Tableau 20.Modèle à effets fixes

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

|

|

VARIABLES |

Effets Fixes |

Effets Fixes |

Effets Fixes |

Effets Fixes |

|

OUV |

1.415*** |

1.355*** |

4.517*** |

5.075*** |

|

(0.341) |

(0.339) |

(1.268) |

(1.350) |

|

|

CIZ |

-0.00205 |

-0.00242 |

-0.00259 |

-0.00212 |

|

(0.00309) |

(0.00307) |

(0.00302) |

(0.00305) |

|

|

FBCF |

0.209** |

0.214** |

0.215** |

|

|

(0.101) |

(0.0990) |

(0.0989) |

||

|

DPPUB |

-0.609** |

-0.714*** |

||

|

(0.235) |

(0.251) |

|||

|

Inflation |

0.00275 |

|||

|

(0.00230) |

||||

|

Constant |

1.658 |

-3.376 |

0.513 |

0.779 |

|

(1.587) |

(2.888) |

(3.217) |

(3.220) |

|

|

Observations |

192 |

192 |

192 |

192 |

|

R-squared |

0.090 |

0.111 |

0.143 |

0.149 |

|

Number of Individus |

8 |

8 |

8 |

8 |

|

F-test |

8.952 |

7.517 |

7.487 |

6.288 |

|

Prob > F |

0.000196 |

0.0000 |

0.0000 |

0.0000 |

|

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Notes : La variable dépendante utilisée pour déterminer la croissance économique dans la zone CEEAC est la croissance du PIB/habitant en. Les valeurs entre (.) représentent les écarts-types. Les ***, ** et * désignent une signification au niveau respectif de 1%, 5% et 10%. |

||||

Source : auteur, sur stata 14

Partant du tableau ci-haut, nos résultats montrent que l'intégration régionale à une influence significative sur la croissance économique des pays de la CEEAC, l'ouverture d'une économie nationale au commerce international présente des avantages évidents : les échanges permettent à chaque pays de se spécialiser dans ce qu'il fait le mieux et de consommer une grande variété de biens et de services produits dans le monde entier.

La formation brute du capital fixe est significativement différente de zéro, ce qui veut dire que l'accès au marché régionalisé est facteur important d'attractivité des IDE. Plus ce nouveau marché est grand, plus il intéressera les détenteurs des capitaux ou les firmes multinationales

On peut aussi remarquer que les dépenses publiques sont corrélées négativement mais de façon significative avec le PIB au seuil de 10%, comme quoi une baisse des dépenses publiques d'1% entraine une hausse de croissance de 0,7%, ceci est dû au non-respect des lignes budgétaire dans la grande majorité des pays de la CEEAC.

Tableau 21.Modèle à effets aléatoires

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

|

|

VARIABLES |

tcpibt |

tcpibt |

tcpibt |

tcpibt |

|

OUV |

1.803*** |

1.653*** |

2.546*** |

2.803*** |

|

(0.317) |

(0.322) |

(0.825) |

(0.882) |

|

|

CIZ |

-0.00104 |

-0.000907 |

-0.000571 |

-0.000369 |

|

(0.00193) |

(0.00191) |

(0.00193) |

(0.00195) |

|

|

FBCF |

0.168** |

0.176** |

0.179** |

|

|

(0.0766) |

(0.0768) |

(0.0770) |

||

|

DPPUB |

-0.175 |

-0.222 |

||

|

(0.149) |

(0.160) |

|||

|

Inflation |

0.00187 |

|||

|

(0.00226) |

||||

|

Constant |

0.769 |

-3.335 |

-2.497 |

-2.505 |

|

(1.278) |

(2.255) |

(2.363) |

(2.365) |

|

|

Observations |

192 |

192 |

192 |

192 |

|

Number of Individus |

8 |

8 |

8 |

8 |

|

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 |

||||

Source : auteur

Les résultats issus du modèle à effet aléatoire sont presqu'identique à celui du modèle à effet fixe, à l'exception de la non significativité des dépenses publique.

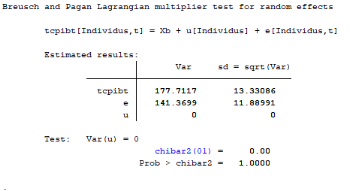

· Test de spécification d'Hausman

Après l'application du modèle à effets fixes et du modèle à effets aléatoires sur la base de données, nous effectuons le test de spécification d'Hausman afin de choisir le modèle le plus approprié à nos données avant toute interprétation des résultats.

Le test de spécification d'Hausman (1978) est un test général qui peut être appliqué à des nombreux problèmes de spécification en économétrie. Mais son application la plus répandue est celle des tests de spécification des effets individuels en panel.22(*) Le test d'Hausman sert à faire l'arbitrage entre le modèle à effets fixes (estimation within) et le modèle à effet aléatoire (estimation MCG ; moindres carrés généralisés).

En outre, il permet de déterminer si les coefficients des deux estimations (fixe et aléatoire) sont statistiquement différents. Le résultat suit une loi ÷2 avec K-1 degré de liberté.

Le test suit une loi ÷² avec K-1 degré de liberté. Si la p-value de la statistique du test est supérieure au niveau de confiance, on choisit H0 des effets aléatoires et au cas contraire, le modèle adopté sera celui des effets fixes.

Les résultats du test d'Hausman montrent confirment l'hypothèse d'absence de corrélation entre le terme aléatoire et les variables indépendantes. Le modèle à effets fixe représente alors le mieux la structure des données de l'échantillon car il est plus adapté, étant donnés que la p-value est inférieur au seuil de 5%.

Au regard des résultats tableau 3 (modèle à effets fixes confirmé par le test d'Hausmann), les résultats des modèles 1 à 4montrent que les signes sont cohérents et statistiquement significatifs à 1%, la significativité de la valeur de Fisher s'améliore étape après étape (Pro = 0.0000 < 5%), et le coefficient de détermination s'améliore notablement, variant de 0,09 à 0,14.

Il y a lieu de dire sur le plan statistique que ce modèle a un ajustement linéaire globalement satisfaisant. Donc, il peut valablement faire l'objet d'une interprétation économique sous réserve de test de vérification de et hétéroscédasticité et de l'autocorrélation des erreurs.

· Test d'autocorrélation et hétéroscédasticité

Il ressort de ce test, que nos résidus sont hétéroscedastique et autocorrélés. L'estimateur le plus approprié pour corriger ce problème d'autocorrélation est le moindre carré généralisé.

· Estimation du modèle à effets fixes par la méthode GLS

L'estimateur des effets fixes encore appelé « Within » qui fixe les effets individuels et effectue alors une régression sur les moyennes individuelles de sorte à obtenir une plus grande précision dans l'estimation. Cet estimateur ne permet toutefois pas d'estimer les variables invariantes dans le temps. La régression sera donc faite avec l'estimateur des effets aléatoires encore appelé « modèle à erreurs composées » qui utilise les moindres carrés généralisées pour palier à cette insuffisance de la méthode des effets fixes.

Tableau 22.Estimation par moindre carré généralisé (GLS)

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

|

|

VARIABLES |

tcpibt |

Tcpibt |

tcpibt |

tcpibt |

|

OUV |

1.117 |

1.338 |

0.923 |

0.760 |

|

(0.801) |

(0.827) |

(0.919) |

(0.920) |

|

|

CIZ |

0.000979* |

0.000967* |

0.000888 |

0.000811 |

|

(0.000547) |

(0.000546) |

(0.000579) |

(0.000578) |

|

|

FBCF |

0.0358 |

0.0276 |

0.0241 |

|

|

(0.0423) |

(0.0461) |

(0.0474) |

||

|

DPPUB |

0.0679 |

0.0862 |

||

|

(0.100) |

(0.0996) |

|||

|

Inflation |

-0.000360 |

|||

|

(0.000809) |

||||

|

Constant |

-0.492 |

-1.405 |

-1.580 |

-1.489 |

|

(0.948) |

(1.194) |

(1.300) |

(1.332) |

|

|

Observations |

192 |

192 |

192 |

192 |

|

Number of Individus |

8 |

8 |

8 |

8 |

|

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 |

||||

Il ressort de cette estimation que seul le commerce intra-zone à un impact significatif au seuil de 10% sur la croissance économique de la communauté économique des Etats d'Afrique centrale. Une variation de 1% du commerce entre les Etats de la CEEAC entrainera une augmentation de la croissance de l'ordre de 0,09%. Une augmentation faible qui s'explique par le fait que les pays d'Afrique centrale échange moins entreeux, la grande majorité privilégie le commerce avec les pays appartenant à des organisations concurrentes.

Tableau 23: Les signes attendus et signes obtenus

|

Variables |

Signes attendus |

Signes obtenus |

|

Ouverture commerciale |

( + ) |

( + ) |

|

Commerce intra-zone |

( + ) |

( + ) |

|

Formation brut du capital fixe |

( + ) |

( + ) |

|

Dépenses publiques |

( - ) |

( - ) |

|

Inflation |

( - ) |

( - ) |

Source : Auteur

Pour déterminer l'impact de l'intégration régionale sur la croissance économique dans cette étude, il a été utile de faire recours aux données de panel. Sur ce, deux types des régressions ont été effectué : modèle à effets fixes et modèle à effets aléatoires.

Après avoir appliqué le test de spécification (test d'Hausman), le test permettant d'opter un choix entre le modèle à effets fixes et à effets aléatoires, le modèle choisi ou adéquat entre les deux est celui des effets fixes puisque la p-value du test d'Hausman est inférieure au seuil de 5%. Par contre, les tests de validation du modèle à effets fixes renseignent l'existence de l'hétéroscédasticité et d'autocorrélation des erreurs. De ce fait, on a dû recourir aux moindres carrés généralisés pour corriger ces deux problèmes. Ainsi, l'interprétation des résultats est faite sur base de l'estimation par GLS présenté dans le tableau 25. Dans ce modèle la variable dépendante est la croissance du produit intérieur brut par habitant.

Il ressort des résultats que tous les signes attendus sont vérifiés à l'exception des dépenses publiques dont le signe attendu est contraire au signe obtenu.

Dans l'ensemble les résultats sont satisfaisants sur le plan économétrique et celui de l'interprétation économique. Et l'interprétation se fera variable après variable, c'est-à-dire, l'une après l'autre.

Pour la première variable indépendante qui est l'ouverture commerciale, les résultats ont montré que ce dernier n'avait aucun effet significatif sur la croissance de la zone CEEAC différentes spécifications. Ceci s'explique par le fait que privilégies plus les importations des produits venant du reste du monde à la production nationale, ce système ne cesse de nuire aux économies de la région.

Les efforts de libéralisation du commerce n'ont pas modifié le fait qu'ils sont fortement influencés par l'évolution de l'économie mondiale, cette influence se base sur les variations des prix des produits de base, les variations des prix des importations, les flux d'aide étrangère et d'investissements privés et, plus récemment, le surendettement extérieur. Les pays de la CEEAC sont plus faiblement intégrés dans l'économie mondiale. Le degré d'intégration relativement faible de l'Afrique dans l'économie mondiale explique la non significativité dans notre modèle.

D'après les régressions, il a été constaté un fait intéressant du commerce intra-zone sur la croissance économique. Le commerce intra-zone a eu un effet positif et la croissance. Une augmentation d'échanges commerciale entre les pays de la CEEAC de 1 point de pourcentage améliore la croissance économique de 0,09 point pourcentage, ce qui est statistiquement significatif au seuil de 10 %. Toutes choses étant égales par ailleurs (Ceteris Paribus). Ce résultat nous confirme que l'intégration régionale (capté par le commerce intra-zone) reste un ingrédient de base pour atteindre une croissance économique élevée et durable en Afrique centrale. Pour réaliser ce potentiel, il est donc nécessaire de rechercher de nouveaux modalités de régionalisme plus orientées vers la coopération, moins de rigidité et plus pragmatisme.

En outre, pour les restes des variables aucun effet significatif n'a été observé dans les différentes régressions.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre s'est donné comme objectif de mener une analyse empirique des effets de l'intégration régionale sur la croissance économique dans les pays de la CEEAC.

Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes servis du modèle développé par Peter D. Golit et Yusuf Adam,(2015) pour identifier les différents indicateurs de l'intégration régionale et autres indicateurs susceptibles d'influencer la croissance économique dans cette zone. Ainsi, nous avons effectué des estimations économétriques en panel statique (le modèle à effets fixe) sur les données tirées de la Banque Mondiale (WDI), CNUCED et OMC pour la période allant de 1995 à 2018.

Les résultats de l'estimation révèlent que parmi nos deux indicateurs d'intégration(ouverture commerciale et le commerce intra-régional), seul le commerce entre les paysde cette zone CEEAC a un impact significatif sur leur croissance économique.

Ce résultat a des implications en termes de politique économique : en vue de favoriser le commerce intrarégional dans la zone CEEAC, les décideurs de ces différents pays devraient en réduire les barrières au commerce, qu'il s'agisse de tarifs douaniers ou de barrières non tarifaires (eg. : réglementations qui entravent le commerce), en plus d'améliorer la qualité des infrastructures routières - en particulier celles qui relient les différents les uns aux autres.

Dans le cadre de notre travail de fin d'étude il a été question de traiter « l'impact de l'intégration régionale sur la croissance économique de la zone CEEAC de 1995 à 2018 ».

Pour ce faire, l'objectif de la présente étude était de faire une analyse théorique au moyen de la littérature d'une part, et d'autre part une analyse économétrique de l'impact de l'intégration régionale sur la croissance économique dans la zone CEEAC. Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes posé la question ci-après à la problématique :

Ø L'intégration régionale a-t-elle- un impact sur la croissance des Etats de la CEEAC ?

L'hypothèse émise pour répondre à la question soulevée à la problématique est que :

Ø De façon plus spécifique, le commerce entre les pays de la zone et l'ouverture commerciale seraient des facteurs déterminants du développement économique de ces pays. Les pays qui s'engage dans le libre-échange, y tirent un réel avantage comparatif, ce qui impacterait sur la croissance économique de leurs économiesVu la vulnérabilité des économies de l'ASS et leur retard en matière du développement, nous supposons que ces indicateurs de la gouvernance pourraient avoir des effets faibles voire nuls sur la croissance économique de ces économiques, car la mauvaise gouvernance en ASS selon la Banque la Mondiale est l'une des causes majeures de la faible progression économique de ces Etats.

Pour arriver à la vérification de cette hypothèse nous avons fait recours aux méthodes analytiques, comparatives, économétriques et aux techniques documentaires et statistiques.

Pour ce faire, ce travail a été subdivisés en trois chapitres dont :

Ø Le premier chapitre a porté la revue de la littérature sur l'intégration régionale

Ø Le deuxième chapitre s'est focalisé sur l'intégration économique régionale dans la zone CEEAC

Ø Le troisième chapitre quant à lui a fait l'objet de l'analyse empirique de l'intégration régionale sur la croissance économique

Les résultats de l'estimation révèlent que parmi nos deux indicateurs d'intégration (ouverture commerciale et le commerce intra-zone, seul le commerce entre les Etats de cette zone impact la croissance mais avec une amplitude faible.

Ce résultat qui peut paraître contre-intuitif ou inattendu du fait de la faible participation des échanges entre les pays de la CEEAC dans la croissance trouve néanmoins plusieurs justifications à sa cause. Une justification théorique simple est que le commerce intra-zone dans la CEEAC ne remplit pas les conditions prévues par la théorie du commerce international pour promouvoir la croissance. En effet, la similarité dans la spécialisation des types de produits ne favorise pas la complémentarité. Le canal des transferts technologiques semble également inopérant au sein de la CEEAC. En effet, l'homogénéité globale des qualifications ne favorise pas de transfert de compétences entre les pays. En plus de ces raisons théoriques, d'autres plus pragmatiques pourraient expliquer nos résultats. Ces dernières sont fondamentalement liées au déficit d'infrastructures communautaires.

Sur ce nous formulons le recommandions ci-après auprès des décideurs :

Opérer un plan ambitieux pour combler le déficit dans les infrastructures de transport nationales et inter-pays. Le développement des infrastructures communautaires est un pilier indispensable pour renforcer l'intégration et sa soutenabilité à long terme. En effet, comme l'a montré notre théorie sur les infrastructures dans cette zone, le coût de la distance associé au commerce bilatéral entre les pays de la CEEAC est très élevé malgré le relatif rapprochement physique des pays. Vraisemblablement, ce coût élevé traduit entre autres l'absence de réseaux communautaires dynamiques pour rapprocher davantage les États membres.

Il apparaît ainsi fondamental que la communauté engage un plan ambitieux pour combler le déficit dans les infrastructures de transport nationales et inter-pays. Pour ce faire, une mesure concrète que nous proposons, c'est de créer un fonds régional pour les infrastructures de transport. Le financement de ce fonds pourrait être assuré par une taxe spéciale sur les importations de véhicules. Plusieurs raisons sous-tendent cette mesure. Premièrement, il existe un lien étroit entre l'infrastructure routière et l'importation de véhicules. En effet, les véhicules contribuent à la dégradation de l'infrastructure routière. Mais les infrastructures dégradées encouragent l'achat/l'importation de véhicules plus puissants qui peuvent pratiquer ces infrastructures, ce qui contribue davantage à la dégradation des infrastructures. Il s'en suit donc un cercle vicieux de la dégradation des infrastructures routières. La taxe peut créer un cercle vertueux car elle permettrait de construire et d'améliorer les infrastructures routières. Dès lors, les utilisateurs ne ressentiront plus le besoin d'acheter ou d'importer des véhicules plus puissants et, par conséquent, les infrastructures routières résisteront plus longtemps.

La création de pôles de production et de compétitivité, tous les pays de la CEEAC doivent travailler de concert pour créer des pôles de production et de compétitivité. Une telle politique, même si elle implique une spécialisation des pays à court terme, aura l'avantage de favoriser la diversification des produits régionaux et une complémentarité dans le commerce entre les pays. Plus concrètement, il s'agit d'élaborer une cartographie des potentialités agricoles, industrielles et minières de la communauté et de les faire éclore à travers les différents pays selon leurs avantages comparatifs.

Cette mesure est d'autant plus importante que la similitude actuelle dans la spécialisation des pays ne favorise guère le commerce régional. En effet, étant donné que les matières premières exportées par les pays ne font pas l'objet d'une transformation à l'échelle sous-régionale, le commerce de la zone se fait au détriment d'elle-même.

La création de pôles de compétences, de technologie et d'innovation, Pour faire face aux défis de la mondialisation et des mutations économiques et technologiques, la CEEAC doit investir dans la formation et dans la R-D de manière significative. Concrètement, la CEEAC doit mobiliser des ressources pour la création de grandes universités communautaires. La construction de deux ou trois grandes universités de classe internationale contribuerait au renforcement des compétences et à leur diversification au sein de la communauté. Des domaines clés comme les sciences dures (mathématiques, informatiques, logiciels), les sciences biologiques et médicales, les sciences agronomiques mériteraient une attention spéciale. Une telle volonté politique doit être portée de concert avec la diaspora issue de cette zone qui pourrait contribuer significativement à son élaboration et à sa mise en oeuvre. Des programmes d'excellence (formation d'excellence, bourses d'excellence) pourraient ainsi voir le jour dans différents pays de la région. Par ailleurs, pour faire face aux défis ci-dessus évoqués, il est important d'inscrire à l'ordre du jour la question de la R-D car même si celle-ci peut paraître coûteuse, c'est elle qui prépare l'avenir.

I. Ouvrages

1. Bela Balassa. (1961). The Theory of economic integration. Illinois, Irwins, Homewood.

2. Bela Balassa. (1965). Trade Liberalization and Revealed Comparative. The Manchester School of Economies and Social Studies.

3. Charles-Albert Michalet. (2002). Qu'est-ce que la mondialisation ? Ed. La Découverte.

4. Fweley Diangitukwa (2006). Géopolitique, intégration régionale et mondialisation : plaidoyer pour la création d'une communauté économique des pays côtiers de l'Afrique centrale. Paris : L'Harmattan.

5. Hakim Ben Hammouda, Bruno Bekolo-ebe et Touna Marna. (2003). L'intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives. Paris : éditions Karthala.

6. Moussa Diakité. (1997). Le défi de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest : étude et suggestions. Paris : L'Harmattan.

7. Mwayila Tshiyembe. (2012). Régionalisme et problèmes d'intégration économique : ALÉNA, MERCOSUR, Union européenne, Union africaine. Paris : L'Harmattan.

8. Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld. (2003). International Economies: Theory and Policy (6th Edition). USA: Pearson Education.

9. Thierry Montbrial et Philippe Moreau. (2006). RAMSES : Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies. Paris: Dunod.

II. Articles

1. Abdou Diouf. (2006). Afrique : l'intégration régionale face à la mondialisation. Politique étrangère, p. 785-797. DOI : 10.3917/pe.064.0785. https://www.cairn.info/revue-politiqueetrangere-2006-4-page-785.htm.