INTRODUCTION

0.1

PROBLEMATIQUE

La situation prévalant en

RépubliqueDémocratique du Congo semble ainsi trouver une

explication dans le fait de la guerre. Mais même quelques années

au-par-avant, (un peu moins de 10 ans) avant que la guerre n'intervienne, le

second9 écrivait :« Famine, maladie, sous-emploi, sans emploi,

impayées, paupérisation, exclusion sociale... telles sont les

caractéristiques de la vie de la majeure partie de la population

Congolaise et Matadienne en particulier tout le monde est d'avis que la

misère qui frappe la population Matadienne dépasse les limites du

tolérable. En dépit du fait qu'il soit parmi les pays les plus

riches d'Afrique quant aux richesses du sol, du sous-sol et humaines, le Congo

occupe actuellement l'une des dernières places au monde quant à

son P.N.B. et son niveau de vie réel.»

Cependant, en observant le vécu du Congolais au

quotidien, on peut se rendre compte que le Congo présente un scandale

dans plusieurs secteurs. A titre exemplatif, nous pouvons citer l'agriculture,

singulièrement les cultures fruitières menées à

travers tout le pays sans pouvoir être acheminées dans de bonnes

conditions et à temps vers le consommateur.

Malgré la diversité des

cultures fruitières que l'on retrouve ici et là dans le

pays, la consommation des fruits ne semble pas faire partie des habitudes

alimentaires. Ce qui explique que sur les marchés comme sur les routes,

les fruits pourrissent. Pourtant ces diverses cultures fruitières

devraient offrir une opportunité pour l'essor d'une industrie de

transformation des fruits en confitures ou en jus.

Il est encore un scandale, lorsqu'on regarde le dynamisme dont

fait preuve le les Congolais dans sa lutte aux multiples acrobaties pour la

survie. Dans sa lutte pour la survie, en effet, il exerce telle ou telle autre

activité aussi bien dans le domaine de la transformation, du commerce

que celui des services juste pour êtremême de faire face aux

problèmes qui se posent quotidiennement sans aucune vision de long

terme.

Non seulement l'amélioration ou la modernisation de son

outil de travail n'est pas son affaire, mais encore il opère dans

l'informel depuis 10, 20, 30 ans ou toute sa vie. Partant de tout ce qui

précède, la question fondamentale à laquelle notre

étude voudrait répondre peut être formulée comme

suit :

Les PME et PMI de la ville de Matadi contribuent-elles

à la lutte contre la pauvreté et du chômage ?

0.2 HYPOTHESES DU

TRAVAIL

Ici, nous voulons apporter deréponse tout à la

fois anticipative et provisoire à la question posée ci-haut.

Nous ne pouvons pas douter que les actions de

PME et PMI débouchent sur une

prolifération des activités génératrices des

revenus à travers la ville de Matadi et donc, qu'elles peuvent avoir une

influence sur la réduction de la pauvreté et du chômage.

0.3 CHOIX ET INTERET DU

SUJET

Choix : Le sujet d'un travail de fin de

cycle revêt une importance capitale d'où il ne peut pas être

choisi au hasard ou de manière fantaisiste. Il doit compter de

l'intérêtqu'il présente, car à la fin d'un cycle

supérieur et universitaire, l'étudiant est obligé de

traiter un sujet qui sera pour lui l'objet de recherche, afin d'obtenir un

titre Académie.

Intérêt : Tout travail

scientifique suscite un double intérêt : l'une scientifique

et l'autre pratique. Sur le plan scientifique, ce travail aidera tout chercheur

à traiter un sujet similaire, d'avoir les données qui l'aideras

à bien effecteur ses recherches et d'éveiller la conscience de

futur chercheur dans ce domaine.

0.4 METHODES ET TECHNIQUES

UTILISEES

- Méthode

A l'égard de Pinto. R, et. M, GRAWITZ,

la méthode est un ensemble d'opérations intellectuelles par

lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité

qu'elle poursuit, la démontre et la vérifier. Elle est, pour nous

une aptitude concrète vis-à-vis de l'objet ou une voie abstraite

pour arriver à atteindre notre objectif.

Tout au long de ce travail nous évoquerons les

méthodes suivantes :

v Méthode déductive

Elle procède du général au particulier,

elle part de principes généraux dont l'exactitude a

été démontrée.

v Méthode Analytique

Elle est définie comme étant la

détermination d'un travail tout en ses parties. Elle nous permettra de

comprendre et de savoir la nature de nos données.

v Méthode statistique

C'est une science à part entière, mais elle est

utilisée comme méthode en sciences économique pour

quantifier les données, à les analyser et à les

interpréter.

Elle nous servira lors de la récolte des données

chiffrées de les interpréter au cours de notre période

d'étude.

- Technique

C'est un outil de recherche permettant de recueillir les

données nécessaires ou un moyen permettant au chercheur

d'acquérir, de servir, d'appréhender et de traiter les

données dont il a besoin pour comprendre ou expliquer un

phénomène au sujet d'étude.

v Technique documentaire

Elle est basée sur l'étude des documents

écrits cela à travers les ouvrages, les articles, les revues, les

mémoires et les notes des cours nécessaire à notre

travail.

v Technique d'Interview

C'est une technique qui consiste d'interroger les individus

par jeu des questions verbales ou écrites. Posées aux

responsables et aux cadres de PME et PMI de la ville de Matadi. Elle nous

facilite la récolte de données et des éléments

ayant trait à notre Travail.

v Observation directe

Une technique qui consiste à descendre sur le lieu de

recherche qui est les PME et PMI de la ville

de Matadi. Elle nous donne l'occasion de palper la réalité sur

terrain et de recueillir des informations dont nous avons besoin.

0.5 DELIMITATION DU

SUJET

Notre travail est limité dans le temps et dans

l'espace. Pour ce qui est de la délimitation temporelle, nous avons

retenu la période allant de 2016 à 2019.

Quant à la délimitation spatiale, nous allons

nous intéresser sur quelques PME et

PMI de la ville Matadi.

0.6 SUBDIVISION DU

TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion, le présent

travail s'articule autour de Trois chapitres, à savoir :

- Le premier chapitre porte sur les

généralités conceptuelles ;

- Le deuxième chapitre parlerade la

présentation du cadre d'étude ;

- Le troisième chapitrebasera sur l'apport des

PME dans la réduction du chômage et de la pauvreté dans la

ville de Matadi.

Chapitre I.APPROCHE

CONCEPTUELLE ET THEORIQUE

I.1L'ENTREPRENEURIAT

I.1.1 Définition de

l'Entrepreneuriat

L'entrepreneuriat, c'est l'action humaine, soutenue par le milieu

environnant, générant de la valeur sur le marché par la

création ou le développement d'une activité

économique, évoluant avec cette valeur pour finalement affecter

l'économie, et ce, dans le but de mieux répondre aux besoins

individuels et collectifs d'un territoire.

Cette définition

comporte des éléments qui méritent d'être

expliqués à leur tour pour permettre à tout lecteur

d'être bien cerner la réalité dont il est question

:

· L'entrepreneuriat est une action humaine ;

· Cette

action humaine est et doit être soutenue par le milieu environnant

;

· Cette action humaine crée de la valeur par la

création ou le développement d'une activité

économique ;

· Avec cette valeur, cette action affecte

l'économie ;

· Cette action humaine répond et doit

répondre aux besoins individuels et collectifs d'un

territoire.

I.1.2L'entrepreneur

Puisque l'entrepreneuriat est une action humaine, il n'y a

donc pas d'entreprise sans l'homme. Cet homme,c'est l'entrepreneur.

Parmi les différentes acceptions que les dictionnaires

réservent au concept d'entrepreneur, on peut noter celle de chef

d'entreprise, ou encore celle d'une personne qui se charge de

l'exécution d'un travail, ou bien encore celle d'une personne qui dirige

une entreprise pour son compte.

· Modèles d'entrepreneur

On peut distinguer trois modèles d'entrepreneurs, à

savoir : l'entrepreneur inventeur ; l'entrepreneur

artisan et l'entrepreneur manager.

~

L'entrepreneur inventeur est celui qui veut vivre de son

invention, de sa découverte, de sa mise au point. Son approche

procède souvent d'une conviction indéfectible quant à

l'importance de sa découverte. Ce n'est pas le lucre qu'il vise en

premier, mais son souci premier est qu'on reconnaisse son

génie.

~ L'entrepreneur artisan part d'une

maîtrise, d'un savoir-faire manuel ou intellectuel et met ce savoir-faire

à la disposition de tiers. Ce qui préside à la

création d'une activité nouvelle, c'est la conviction qu'une

certaine manière de faire, que la maîtrise acquise dans un domaine

permet de s'affranchir d'un lien de subordination pour devenir son propre

patron.

~ L'entrepreneur manager quant à lui, a

vocation de développer sans cesse l'entreprise qu'il a

créée. Il a vécu diverses expériences

professionnelles et sait ce qu'est une entreprise.

Il connaît la plus part des notions qui constituent les

thèmes de management, même si les concepts ne sont pas toujours

bien assimilés. Comme une locomotive, il tire son entreprise et

l'entraîne toujours plus loin.

Il est intéressé plus par l'action (diriger,

gérer) que par les produits ou les marchés qui sont l'objet de

son action.

Remarque

Il y a des entrepreneurs qui ne sont ni inventeurs, ni

artisans et ni managers, mais appartiennent à un modèle mixte.

I.1.3L'environnement

Le terme environnement a plusieurs acceptions qui varient

avec le contexte et les grilles de lecture qu'on lui applique. Les

dictionnaires sont imprécis à son sujet, et on peut en tirer ce

qui suit : « conditions extérieures susceptibles d'agir

sur le fonctionnement d'un système, d'une entreprise, de

l'économie nationale» ; ou encore « ensemble des

éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie

d'un individu».

· Les caractéristiques de l'environnement

organisationnel

la stabilité ; la complexité ; la diversité

des marchés et l'hostilité.

1) La stabilité, L'environnement d'une

organisation peut aller du plus stable au plus dynamique. Comme le soutient

MINZBERG, un environnement stable est celui dans lequel une organisation peut

prédire les conditions dans lesquelles elle se trouvera ; donc, toutes

choses étant égales par ailleurs, elle peut isoler son centre

opérationnel et en standardiser les activités (établir des

règles, formaliser le travail, planifier les actions) ou peut-être

standardisant les qualifications.

2) La complexité, L'environnement

peut également aller du plus simple au plus complexe. Il est simple

lorsque le savoir requis peut être rationalisé,

décomposé en éléments compréhensibles. Il

est complexe s'il exige de l'organisation la possession d'un savoir

étendu et difficile sur les produits, les clients,... La

complexité de l'environnement entraîne la décentralisation

de la structure.

3) La diversité des

marchés, Elle est fonction du nombre et de la

variété des clients, des produits, des régions, des

marchés auxquels l'entreprise s'adresse. Les marchés peuvent

aller du plus intégrés aux plus diversifiés. La

diversité des marchés amène l'entreprise à

identifier les segments homogènes et à créer dans leur

structure des unités spécialisées pour traiter chacun

d'eux.

4) L'hostilité, Défini à la

fois par la vivacité de la concurrence, la rareté des ressources

disponibles, les relations de l'organisation avec les syndicats, les

gouvernements,... l'environnement de l'entreprise peut aller du plus

accueillant au plus hostile. La variable hostilité affecte la structure

de l'entreprise d'une manière particulière par l'entremise de la

vitesse de réponse : les environnements hostiles exigent des

réactions rapides de la part des entreprises.

I.1.4. La création de la

valeur

Parmi les grandes approches conceptuelles

identifiées par les chercheurs pour cerner le phénomène

complexe de l'entrepreneuriat dans sa globalité il y a la conception de

dialogique individu/création de valeur que BRUYAT définit comme

une dynamique de changement où l'individu est à la fois acteur de

la création de valeur dont il détermine les modalités et

objet de création de valeur, qui par l'intermédiaire de son

support (projet, structure, etc) l'investit voire le détermine.

Pour FAYOL, s'inscrivant clairement dans cette approche,

l'entrepreneuriat est une situation reliant de façon concomitante, un

individu caractérisé par un engagement personnel fort

(consommation de temps, argent, énergie, etc.) et un projet ou une

organisation émergente ou une organisation

« stabilisée» de type entrepreneurial.

La valeur créée renvoie aux apports techniques, financiers et

personnels que génère l'organisation impulsée et qui

procure satisfaction à l'entrepreneur et aux parties prenantes ou

intéressées.

Pour l'entrepreneur il peut s'agir de biens financiers et

matériels mais aussi d'autonomie, voire d'un ensemble des mobiles

irrationnels tels que le pouvoir, l'estime de soi, le goût sportif de la

victoire et de l'aventure, la joie d'être à la base des

conceptions et idées originales. Pour les clients, il s'agit de la

satisfaction procurée par la consommation du produit et/ou service

proposé. Du point de vue financier, il s'agirait de la

profitabilité de la structure créée et des gains

monétaires effectifs et potentiels. L'entrepreneur prend des risques par

son initiative créatrice dont le couronnement est le profit. Tel est le

sens de la création de valeur.

I.1.5. L'impact de la

création activité économique

Toute entreprise créée a un impact sur

l'économie, et cet impact peut être analysé à

travers les éléments tels que : elle crée de l'emploi ;

elle distribue des salaires ; elle a une part dans la valeur ajoutée,

dans la productivité, dans l'exportation, dans la sous-traitance, dans

l'investissement, dans l'innovation,... Le rôle joué par les

Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans les économies modernes peut

bien illustrer nos propos.

En effet, les PME jouent un grand rôle

dans les économies modernes au regard des éléments

irremplaçables qu'elles apportent pour le développement de la vie

économique et sociale. La créativité et le dynamisme dont

elles font preuve permettent de satisfaire le besoin de diversification et le

souci de qualité qui apparaissent dans la population lorsque la

quantité est assurée.

Car, soutient Léon GINGEMBRE, la diversification et la

qualité sont essentiellement le domaine de la petite et moyenne

entreprise qui, plus proche des individus et mieux placée pour

satisfaire et servir leurs besoins, peut détecter les évolutions

et en fonction de sa souplesse de fonctionnement, s'y adapter.

De surcroît, elles constituent un réservoir quasi

inépuisable d'où naissent les grandes entreprises.

Sur le plan des structures sociales, poursuit L. GINGEMBRE,

la petite et moyenne entreprise apparaît également comme un

élément fondamental de promotion car elle permet à ceux

qui le désirent et qui en ont la capacité de progresser et de

parvenir.

D'autres éléments témoignant du dynamisme

de petites et moyennes entreprises se situent dans l'emploi, dans les salaires

distribués, dans la valeur ajoutée, dans le chiffre d'affaires,

dans investissements, dans les exportations.

En outre, le rôle

joué par les P.M.E. dans la sous-traitance est

fondamental. Bruno MAGLIULO note que bon nombre de grandes entreprises, y

compris les plus grandes, s'effondreraient, ou seraient placées devant

de grandes difficultés, si elles ne disposaient pas d'un important

réseau de P.M.E/P.M.I.

sous-traitantes.

I.1.6. Les Petites et Moyennes Entreprises

(P.M.E)

Proposer une définition pour moins satisfaisant du

concept de P.M.E. s'avère d'autant plus malaisé

que la réalité ainsi désignée varie tant dans

l'espace que dans le temps.

Toutefois, c'est de la classification

basée sur le critère de taille que découle la subdivision

entre « Grandes Entreprises » (G.E.) d'une part et

« Petite et Moyenne Entreprise » (PME) de l'autre,

même si la distinction ainsi mise en oeuvre n'est pas parfaitement

claire. D'autant plus que telle subdivision réfère quasi

exclusivement à un critère de quantification, de

compréhension apparemment facile, au détriment de tout

autre.

Car, en effet, non seulement d'autres critères

quantitatifs seraient à prendre en compte, mais encore des

critères qualitatifs sont susceptibles de contribuer à

révéler au mieux les contours de ce qu'il est convenu d'appeler

« Petite et Moyenne Entreprise », en sigle

P.M.E.

Il ressort de différents critères

trois catégories typologiques établies par les chercheurs

à savoir : les typologies quantitatives et les typologies qualitatives

dont la combinaison débouche sur une typologie dite complexe et globale

permettant de fournir les caractéristiques des entreprises

rangées derrière le vocable de

P.M.E.

A.Typologies quantitatives des

P.M.E.

Ces typologies, relèvent de l'approche

économique traditionnelle, qui se refuse à pénétrer

à l'intérieur de la boîte noire de l'entreprise et ne

touche ainsi qu'aux éléments les plus apparents.

Elles sont au surplus les premières disponibles et peuvent

donc servir, par exemple, à établir les critères pour

l'application des programmes d'aide gouvernementaux. Ainsi s'offrent-elles aux

chercheurs comme une première porte d'entrée pour obtenir des

échantillons qui seront étudiés par la suite.

Cette

approche se base sur différents critères de choix tels que les

effectifs, la production, la valeur ajoutée ou des ventes, la mesure des

actifs, le chiffre d'affaires,...pour établir les différentes

catégories que sont les Petites Entreprises, les Moyennes Entreprises et

les Grandes Entreprises.

De tous les critères, Pierre FRANCK

indique qu'on choisit généralement le critère des

effectifs qui ne dépend d'aucun paramètre économique et

permet facilement des comparaisons internationales du fait de son

indépendance au regard des taux de change.

Mais, malgré

cet avantage qu'il offre, il reste cependant un critère non

satisfaisant.

Car, ainsi que le démontre Gérard HIRIGOYEN, la

juxtaposition de critères d'effectif à partir des textes

législatifs ne permet pas de conduire à un classement

précis des entreprises en fonction de leur dimension.

Et la même incertitude, poursuit-il, demeure dans les

études économiques et financières pourtant rigoureuses. Il

signalealors l'existence en France, par exemple, de différentes

typologies d'entreprises que voici.

Une première typologie

établit la distinction entre : la micro-entreprise, celle dans laquelle

on ne rencontre aucun salarié ou dont l'effectif est au plus égal

à 10 (exploitations artisanales inscrites au registre des

métiers, commerces de détail, prestations de services) ;

la P.M.E., l'entreprise industrielle de 11 à

500 salariés ainsi que celle de négoce ou

de prestation de services de 11 à

500 salariés ; enfin, l'entreprise « d'une

certaine dimension », celle dont l'effectif se situe au-delà de

100 ou

500.

Une autre approche typologique établit

quant à elle, la distinction ci-après : les petites entreprises,

celles dont l'effectif ne dépasse pas 10 salariés ; les

entreprises intermédiaires et les entreprises importantes, dont les

effectifs sont supérieures à

100 personnes.

Une autre typologie rend compte de

l'existence de trois groupes d'entreprises : les petites qui emploient moins de

20 salariés, les moyennes de 20 à

499, les grandes avec

500 ou plus.

Il ressort de ces différentes

approches que les typologies quantitatives demeurent dans l'ensemble largement

insatisfaisantes de par leurs critères imprécis et

mouvants.

B. Caractéristiques des

PME

1. La petitesse de la taille

La

petitesse de la taille est l'un des premiers critères utilisés

sinon le premier, pour caractériser les PME. Cette

taille qualifiée parfois d' « humaine » dote l'entreprise

d'atouts essentiels par rapport à la grande entreprise.

Car à cette petite taille est associée une grande

souplesse structurelle, permettant une remarquable capacité d'adaptation

au marché et des prix de revient relativement bas étant

donné la faiblesse des coûts fixes.

2. La centralisation de la gestion

Le

système de gestion de la PME est fortement centralisé. La

distinction « propriétaire - dirigeant » n'est pas visible.

P.A. JULIENnote qu'on peut même parler de « personnalisation »

de la gestion en la personne du propriétaire-dirigeant dans le cas de

toutes petites entreprises. Mais cette forte centralisation se retrouve aussi

dans les moyennes entreprises des secteurs traditionnels.

Il vient souvent à l'esprit de situer la

PME d'après l'un ou l'autre critère quantitatif.

Cependant, les critères quantitatifs diffèrent d'un pays à

un autre, voire d'un secteur à l'autre dans un même

pays.

3. La faible spécialisation

Tant au

niveau de la direction que des employés et des équipements, la

spécialisation est faible et vient avec l'augmentation de la taille de

l'entreprise, nécessitant une mise sur pieds de plusieurs niveaux

organisationnels dans les différentes fonctions.

Une comparaison

axée sur la structure des emplois dans les PME et les

grandes entreprises révèle que les ouvriers, relativement plus

nombreux dans les PME, sont aussi en moyenne moins

qualifiés. Plus précisément, la proportion d'ouvriers

qualifiés diminue quand on passe des petites entreprises aux moyennes et

augmente fortement des moyennes aux grandes.

4.Une stratégie intuitive ou peu

formaliste

Dans les petites entreprises des plans précis

des actions à venir, susceptibles de servir de cadre de

référence pour toute la direction sont inexistants et le

propriétaire dirigeant est suffisamment proche de ses

employés-clefs pour leur expliquer au besoin tout changement de

direction.

5. Un système d'information interne peu

complexe ou peuorganisé

Le transfert d'information dans les petites organisations

s'opère grâce au dialogue ou le contact direct.

6. Un système d'information externe

simple

Les petites entreprises ne recourent pas à des

études de marché coûteuses et complexes. Ainsi, dans les

entreprises artisanales, par exemple, le propriétaire dirigeant peut

discuter directement avec ses clients tant pour connaître leurs besoins

et leurs goûts qu'expliquer différents aspects du (des)

produit(s).

C. Quelle définition pour la P.M.E.

?

Les typologies et caractéristiques ci-dessus donnent une

idée plus ou moins vague de cette réalité

désignée par le concept de PME.

Ce

concept comporte, ainsi que l'ont montré les typologies, deux dimensions

: une quantitative et une qualitative. Les critères quantitatifs,

rappelons-le, sont insatisfaisants puisque mouvants et

imprécis.

Léon GINGEMBRE soutient que les formules

quantitatives mettraient dans l'obligation d'adopter des chiffres qui

diffèreraient suivant les secteurs professionnels

considérés, et aboutiraient à des formules

extrêmement complexes sans traduire la réalité des

faits.

En vérité, poursuit-il, si on examine de

façon plus approfondie la notion de PME, on trouve qu'au-delà des

données quantitatives, un certain nombre de caractères sont

permanents et qu'il est donc préférable de s'orienter vers une

définition qualitative.

Il est indiqué que les

critères de fond, ceux permettant de refléter fidèlement

les caractéristiques structurelles communes aux PME,

peuvent être ramenés à trois.

· Le premier est

la responsabilité directe, personnelle et finale du patron qui

apparaît en définitive bien souvent comme le seul décideur

;

· Le deuxième est la propriété du patrimoine

social qui est souvent le fait d'un homme ou de sa famille, quelle que soit la

forme juridique adoptée, ce qui se traduit le plus souvent par une

confusion des patrimoines ;

· Le troisième, enfin, est

l'existence d'un objectif particulier de richesse débouchant sur un

rôle important des rémunérations personnelles et sur une

recherche de la rentabilité à court terme.

Ainsi, on

pourrait entendre par PME ces entreprises dans lesquelles les

chefs d'entreprises assurent personnellement et directement les

responsabilités financières, techniques, sociales et morales de

l'entreprise, quelle que soit leur forme juridique.

Le patronat à

la tête des PME est un patronat réel,

c'est-à-dire celui qui risque dans ses affaires ses propres capitaux,

exerce une direction administrative et technique effective, et assure, avec son

personnel, des contacts directs et permanents ; ce patronat s'oppose au

patronat de gestion ou de management qui dirige les grandes entreprises

où la propriété et la gestion sont dissociés, la

propriété étant répartie entre un grand nombre

d'actionnaires et la gestion effectuée par un collège des

cadres.

Si les critères qualitatifs permettent de

refléter les caractéristiques communes à toutes les

PME, nous pouvons noter qu'à l'intérieur du

concept de PME les critères quantitatifs permettent

d'établir la distinction entre les petites et les moyennes entreprises.

Des seuils sont établis tantôt en terme de chiffre d'affaires

tantôt en terme d'effectif du personnel.

D. Définition des PME

congolaises

Considérant que les petites et moyennes

entreprises et l'artisanat constituent l'épine dorsale de

l'économie mondiale en général et de l'économie

congolaise en particulier et qu'ils sont l'un des principaux moteurs de

l'innovation, de la création des richesses et de l'emploi ainsi que de

l'intégration sociale en République Démocratique du Congo,

l'Etat Congolais, d'une part, et les organisations patronales

etprofessionnelles des petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat

(PMEA) de l'autre, ont, dans une charte, donné une

définition de cette catégorie d'entreprises.

Au sens de

ladite charte, on entend par Petite et Moyenne Entreprise, toute unité

économique dont la propriété revient à une ou

plusieurs personnes physiques ou morales et qui présente les

caractéristiques suivantes :

- Nombre d'emplois permanents : de 1

(un) à

200 personnes par an ; - Chiffre d'affaires, hors taxes,

compris entre 1 et

4000 USD ;

- Valeur des investissements

nécessaires mis en place pour les activités de l'entreprise

inférieure ou égale à

350.000 USD ;

- Mode de gestion

concentrée.

Se retrouvent dans cette catégorie : la

micro-entreprise ou la très petite entreprise, la petite entreprise et

la moyenne entreprise.

I.2. LA

PAUVRETE

I.2.1. Définition de

la Pauvreté

La pauvreté peut être entendue, selon le

dictionnaire de langue française, comme l'état d'une personne qui

manque de moyens matériels, d'argent ; c'est l'insuffisance des

ressources. Il renvoie à : indigence, misère,

nécessité.

Le pauvre c'est donc une personne qui n'a pas assez d'argent,

un indigent, un nécessiteux.

La Commission européenne,

quant à elle, définit la pauvreté comme « un

phénomène couvrant dans son acception non seulement l'absence de

revenus et de ressources financières, mais inclut aussi la notion de

vulnérabilité, ainsi que des facteurs tels que l'absence

d'accès à une alimentation adéquate, à

l'éducation et à la santé, aux ressources naturelles et

à l'eau potable, à la terre, à l'emploi et au

crédit, à l'information et à la participation politique,

aux services et aux infrastructures ».

Le seuil de pauvreté dont il est question ci-haut est

déterminé aussi bien au niveau mondial que par chaque pays et il

s'agit d'une valeur monétaire fixée « sur la base du

coût par habitant d'un panier de consommation minimum comportant de la

nourriture et quelques autres produits essentiels ».

D'une manière générale, le seuil de

pauvreté est fixé à un dollar des Etats-Unis par

tête par jour. Les origines de ce seuil remontent à la fin des

années 80 lorsque la Banque Mondiale préparait son Rapport sur le

développement dans le monde pour l'année

1990.

Les rapports successifs de cette institution étaient

toujours centrés sur un thème d'étude ; et pour

l'année

1990, l'étude examinait la pauvreté dans

le monde en s'intéressant à 34 seuils nationaux de

pauvreté précis, provenant aussi bien des pays riches que de ceux

pays sous-développés.

On s'est rendu compte que ces seuils augmentaient avec

l'élévation du niveau de vie ; et en mettant l'accent sur les

nations à revenu faible, on voyait que les seuils par pays tendaient

à se situer dans une fourchette allant de

275 à

370 USD par personne et par an, mesurés en dollars

de

1985 et en parité de pouvoir d'achat (PPA).

Ainsi, la limite supérieure de cette fourchette, soit

370 USD (légèrement au-dessus de 1 USD par

jour) a été adoptée comme seuil mondial de

pauvreté. Ce rapport a débouché sur la conclusion que 1,12

milliard d'humains, soit le tiers de la population des pays

sous-développés en

1985, vivait avec en état de pauvreté

absolue.

I.2.2.La réduction de la

pauvreté

Le 21ème siècle s'est ouvert avec une

déclaration de solidarité dite « Déclaration du

Millénaire». Adoptée en

2000 aux Nations Unies par les chefs d'Etat et de

gouvernement tant des pays riches que des pays pauvres, cette

déclaration a débouché sur les Objectifs du

Millénaire pour le Développement (OMD),

qui engagent les pays du globe à redoubler d'efforts

pour s'attaquer à l'insuffisance des revenus, à

l'omniprésence de la faim, aux inégalités sociologiques

entre hommes et femmes, à la dégradation de l'environnement et au

manque d'instruction, de services de santé et d'eau potable.

Il

sied de relever que parmi les objectifs poursuivis par cette

déclaration, la réduction de la pauvreté vient en

première position. « Faire disparaître l'extrême

pauvreté et lafaim», tel est le premier des Objectifs du

Millénaire pour le Développement.

La première cible de cet objectif vise à

« réduire de moitié, entre

1990 et

2015, la proportion de la population dont le revenu est

inférieur à un dollar par jour» tandis que la

deuxième cherche de réduire de moitié, entre

1990 et

2015, la proportion de la population souffrant de la

faim».

Des efforts sont déployés pour mettre en place

des politiques et des programmes macroéconomiques, structurels et

sociaux visant à encourager la croissance et à réduire la

pauvreté.

Et depuis lors les gouvernements de pays

sous-développés établissent des Documents de

Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté

(DSCRP) et ce, dans le cadre d'un exercice impliquant la société

civile et les partenaires du développement.

Mais

concrètement que veut dire, que signifie réduire la

pauvreté ? A notre entendement, la réponse paraît

simple.

Puisque le seuil de pauvreté est connu et que les

revenus d'une partie de la population se situent en deçà de ce

seuil, réduire la pauvreté consisterait à réduire

l'écart entre ce seuil et les revenus inférieurs au seuil ; ou

mieux ramener ces revenus au niveau du seuil de pauvreté.

I.3. LE CHOMAGE

I.3.1 Définition du

chômage

- Situation d'un individu (« Etre au chômage

») ou d'une partie de la main d'oeuvre d'un pays sans emploie et à

la recherche d'un emploie ; les chômeurs sont inclus dans la

population active. Le chômage peut être total ou partiel

(réduction de l'horaire de Travail par exemple).

Le chômage pose, en général, un

problème de mesure et la définition des indicateurs retenus

varient d'un pays à l'autre.

- Définition du bureau international du travail (BIT).

Le BIT a proposé une définition commune à

tous les pays, pour être reconnu chômeur il faut remplir quatre (4)

conditions : Etre de pourvu d'emploi, être capable de travailler,

chercher un travail rémunéré, être effectivement

à la recherche d'un emploi.

Il élargi la notion aux personnes ayant trouvé un

emploi, mais n'ayant pas encore commencé à travailler pendant la

semaine de l'enquête.

I.3.2 Types de chômages

Selon l'origine et/ou la durée, on distingue :

a. Chômage conjoncturel : qui

résulte d'un ralentissement temporaire de la croissance

économique.

b. Chômage déguisé :

l'emploi dont la productivité est faible, voire nulle.

c. Chômage frictionnel : dû

au temps moyen nécessaire à un chômeur pour trouver un

emploi correspondant à ses qualifications et à ses

aspirations ; il est lié à la mobilité

professionnelle, sectorielle, géographique ; le plein emploi est

réalisé lorsque le chômage est principalement frictionnel.

d. Chômage saisonnier : lorsque

l'activité de salarié fluctuer selon les époques de

l'année (Agriculture, Tourisme, etc.).

e. Chômage structurel : lié

aux changements de longue période intervenus dans les structures

démographiques, économiques, sociales et institutionnelles

(exemple : variation de taux activité, évolution des

qualificationsréguises, de la localisation des emplois, branches ou

régions en déclin, effets de la législation, etc.).

f. Chômage technique : dû

à une interruption du processus technique de production (panne de

machines, pénuries, etc.).

g. Chômage technologique :

innovations qui économisent du travail, notamment par la substitution de

capital au travail (robotisation, informatisation.)

Chapitre II.PRESENTATION DU

CADRE D'ETUDE

Section 1 PRESENTATION DE

LA VILLE DE MATADI

1.1 Bref HISTORIQUE

La ville de Matadi est le chef-lieu de la province du Kongo

central en République Démocratique du Congo. Elle héberge

les principales institutions de la province. Elle est reliée de la

ville Kinshasa par la ligne de chemin de fer Matadi- Kinshasa et la route

Nationale N°1.

La ville est subdivisée en 3 communes ci-après

:

Matadi, Nzanza et Mvuzi.

1.2LANGUES PARLEES

Langues locales : Kikongo et Lingala

Langue officielle : Français

1.3 PRINCIPAUX GROUPES ETHNIQUES

La ville est particulièrement remarquable par

l'homogénéité de sa composition ethnique. C'est une ville

entièrement Kongo dont les principales tribus se présentent de la

manière suivante : BAYOMBE, BANYANGA,

BANDIMBU, BANTANDU, BAMBOMA... Quant aux

dialectes nous citons : KIYOMBE, KINYANGA, KINDIBU, KINTANDU,

KIMBOMA.

La présence de plusieurs composantes tribales dans la

ville entraine ipso-Facto la diversité des dialectes. Néanmoins,

l'utilisation d'une langue commune Kikongo, Lingala, permet à tous les

habitants de la ville de communiquer entre eux et de se comprendre sans peine.

1.4 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE

Située à 365 Kilomètres de la Capitale

Congolaise, Kinshasa, Ville de Matadi s'étend sur une superficie de

110Km2. La ville est étirée à Flanc de colline,

tire son nom de l'environnement accidenté qui l'accueille, de la

proximité des rapides. Elle est bâtie sur un site rocailleux,

expliquant ainsi sa dénomination « MATADI »

Signifiant « PIERRE » en Kikongo. Son altitude varie de

milieu à l'autre.

La frontière avec l'Angola, la Ville de Matadi se situe

à quelques Kilomètre vers le sud et vers l'aval du fleuve. Un

pont haubané de 722 mètres de long, construira en 1983,

dénommé pont OEBK qui relie à la rive droite, permettant

l'accès facile à la ville de Boma et au barrage

hydroélectrique d'Inga.

En amont de la Ville peut être observée le rocher

de Diego Cao, ou le célèbre explorateur portugais scrutait, en

1482, la marque du point limite de sa remontée du Fleuve.

De par, sa position géographique, la Ville de Matadi

est soumise au groupe des climats tropicaux avec des saisons alternées

qui se présentent de la manière suivantes :

La saison des pluies commence en Octobre et va jusqu'à

Mai de l'année suivante, soit approximativement si mois avec une petite

saison Sèche en Janvier et Février de l'année ;

La saison s èche et particulièrement

sensible par son extension et sa durée. Elle dure plus de quatre mois en

moyenne, et tout au plus six mois. Elle débute souvent vers la

deuxième quinzaine du mois de Mai pour s'achever à mi-octobre de

la même année.

1.5 ASPECT DEMOGRAPHIQUES

La Ville de Matadi se retrouve sur une superficie de

110Km2, avec une population de 567 804 habitants (données de

2016). La grande proportion de la population de Matadi est constitué des

jeunes filles et garçons.

Il y a peu de temps, la ligne de démarcation entre la

population de Matadi est celle de Kinshasa s'observait à l'oeil nu,

mais aujourd'hui il suffit de se réveiller à Matadi vous croirez

que vous êtes à Kinshasa, même types d'habillement, de

coiffure, des Maisons, des véhicules en bon état, etc.

Le tableau ci-après résume la répartition

géographie de la population de la Ville de Matadi.

Tableau N°1 : Répartition

géographique de la population de la Ville de Matadi

|

COMMUNE

|

POPULATION

|

%

|

|

MATADI

|

193 054

|

34

|

|

MVUZI

|

164 663

|

29

|

|

NZANZA

|

210 087

|

37

|

|

TOTAL

|

567 804

|

100

|

Source : Mairie de Matadi, 4éme

Trimestre 2018

1.6 Subdivision et organisation

Administrative

La subdivision Administrative de la Ville de Matadi

n'est pas vraiment complexe. Elle compte trois communes : Matadi, Nzanza

et Mvuzi. Celles-ci sont des entités Administratives

décentralisées qui sont actives à cause de leurs

concentrations.

Chaque commune est constituée des quartiers.

La Ville compte au total 17 quartiers. Par ce fait, la loi leur reconnait une

compétence générale des principes sur les affaires

locales. Elles restent subordonnées au contrôle de tutelle par

les Autorités communales.

1.6.1 La commune de Matadi

Avec une superficie de 59 580 km2 ; elle est

la plus vaste de toutes, située au centre de la ville et contient une

réserve d'urbanisation beaucoup plus importante. Elle subdivisée

en 5 quartiers à savoir :

Tshimpi, Salongo, Ville haute, Soyo et Ville basse regroupant

105 avenues et 5 villages.

Cette commune héberge les principales institutions

de la Ville, les installations portuaires, la gare ferroviaire de la ligne de

chemin de fer Matadi -Kinshasa, l'aérodrome, et les plus grandes

entreprises de la Ville à l'instar de la MIDEMA, SEP CONGO, les grands

hôtels et les grands transporteurs. La répartition de la

population de cette commune, par quartiers et par sexe se représente

comme indiqué dans le tableau qui suit :

Tableau n°2 : Représentation de la

population de la commune de Matadi par quartiers et par sexe.

|

SEXE

QUARTIERS

|

Masculin

|

Féminin

|

Total

|

|

SALONGO

|

28 128

|

31 719

|

59 847

|

|

VILLE BASSE

|

13 247

|

13 813

|

27 060

|

|

VILLE HAUTE

|

27 765

|

33 970

|

61 735

|

|

SOYO

|

16 967

|

17 701

|

34 668

|

|

TSHIMPI

|

4 627

|

5 013

|

9 640

|

|

TOTAL

|

90 735

|

102 319

|

193 054

|

SOURCE : Bureau communal des Matadi,

Statistiques arrêtes en 2018

1.6.2 La Commune de Nzanza

Elle a une superficie de 51 363 km2 et renferme 7 quartiers

regroupant 274 avenues. Ces quartiers sont : Nzanza,Nsakala-Nsimba,

Nzingalutete, Lieutenant Mpaka, Banana, Kitomesa et Dibuansakala.

Elle héberge des quartiers populaires en expansion. La

répartition de la population de cette commune par quartier et par sexe

se présente comme indiquée dans le tableau qui suit :

Tableau n°3 : Répartition de la

population de la commune de Nzanza par quartiers et par sexe.

|

Sexe

Quartier

|

MASCULIN

|

FEMININ

|

TOTAL

|

|

BANANA

|

10 414

|

10 259

|

20 673

|

|

KITOMESA

|

15 417

|

17 278

|

32 695

|

|

DIBUA NSAKALA

|

18 889

|

18 537

|

37 426

|

|

MPAKA

|

14 907

|

14 902

|

29 809

|

|

NZANZA

|

16 744

|

16 630

|

33 374

|

|

NSAKALA NSIMBA

|

14 601

|

16 414

|

31 015

|

|

NZINGA LUTETE

|

13 069

|

12 310

|

25 379

|

|

TOTAL

|

102 102

|

107 985

|

210 087

|

Source : Bureau communal de NZANZA,

Statistiques arrêtées en 2018

1.6.3 La commune de Mvuzi

Elle n'a que 24,18 km2 et, elle est donc la plus petite et

compte cinq (5) quartiers, notamment Mvuzi, Ngadi, Mongo, Mpozo et

Mbuzi.

Pour permettre un meilleur encadrement de la population est

surtout une bonne Administration, elles sont à leurs tours

subdivisés en cellules placées sous la surveillance des notables

choisis parmi les habitants de la contrée en raison en leur

moralité, maturité et de leur influence.

Nous reprenons dans le tableau ci-dessous la

répartition par quartiers et par sexe de la population de commune de

Mvuzi.

Tableau n°4 : Répartition de la

population de la commune de Mvuzi par quartiers et par sexe.

|

Sexe

Quartier

|

MASCULIN

|

FEMININ

|

TOTAL

|

|

MBUZI

|

12 618

|

15 858

|

28 476

|

|

MONGO

|

12 458

|

13 992

|

26 450

|

|

MPOZO

|

16 292

|

14 077

|

30 369

|

|

NGADI

|

15 893

|

15 603

|

31 496

|

|

MVUZI

|

22 601

|

25 270

|

47 871

|

|

TOTAL

|

79 862

|

84 801

|

164 663

|

Source : Bureau communal de Mvuzi,

statistiques arrêtées 2018

1.7 Avantages et désavantages liés au

chef au relief de la ville et à la population active

La configuration physique de la ville de Matadi joue un

rôle très important sur le site et sur sa situation

économique à travers ses installations Portugais. La ville

attirée plusieurs investissement intervenant dans différents

domaines.

Les étrangers également y trouvent leur compte

dans différentes l'aspect assez uniforme d'un plateau parsemé,

dominé par des collines. En dépit de ces désavantages,

signalons tout de même que l'appauvrissement de son sol, et les

conditions climatiques difficiles, constituent de sérieux goulots

d'étranglement pour toute mise en valeur des ressources de la ville.

Ainsi, la ville ne doit compter que sur le

développement des secteurs secondaires et tertiaires. En ce qui concerne

la population active, il sied de considérer d'abord que, la population

de Matadi accroit à un rythme accéléré à

cause de plusieurs facteurs qui déroulent de :

- Exode rural ;

- L'arrivée en foules des populations provenant

d'autres villes et d'autres provinces attirées par les activités

portuaires.

Section 2PAUVRETE ET CHOMAGE

EN RD CONGO (Kongo Central)

2.1. Pauvreté en

RDCongo

La taille moyenne des ménages pauvres est de 7

personnes. Ce qui correspond approximativement au double de la composition des

ménages riches.

De même, le taux de dépendance est relativement

élevé dans les ménages pauvres que riches. En effet,

pratiquement 2 enfants sont en âge de travailler dans les ménages

pauvres contre 1 enfant dans les ménages riches.

Graphique 1 : Composition de

ménages

Source : Rapport sur l'évaluation de

la pauvreté en RDC, Banque Mondiale, 2016

Etonnamment, la plupart des chefs des ménages pauvres

sont instruits, surtout pour les ménages dirigés par les hommes.

Près de la moitié des femmes chefs des ménages pauvres

sont sans instruction contre 20% ayant faites au moins les études

secondaires et 30% les études primaires.

Le principal secteur qui emploie les pauvres est

l'agriculture, surtout pour ceux vivant dans les zones rurales (62,3% des

pauvres correspondant à 28 millions de personnes).

Environ 81% des pauvres actifs en milieu rural étaient

employés dans le secteur agricole en 2012 contre 10,6% dans les services

et 2,3% dans le commerce.

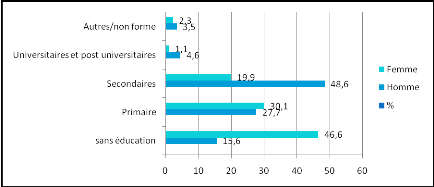

Graphique 2 : Répartition des

ménages pauvres par niveau d'éducation et sexe du chef de

ménage

Source : Rapport sur l'évaluation de la

pauvreté en RDC, Banque Mondiale, 2016

Excepté la ville Province de Kinshasa où

l'agriculture occupe faiblement les pauvres (5%) alors que le secteur des

services est prépondérant avec 52,8% suivi du commerce 26,5% ;

les villes secondaires de la RDC emploient les pauvres dans le secteur agricole

et des services à part quasi-égale (31,7% contre 36%). Le

commerce occupe quant à lui les pauvres à hauteur de 19,4%.

Nonobstant cette situation, les pauvres se retrouvent en

majorité dans le secteur informel comme travailleurs indépendants

à concurrence de 75% en 2016.

Graphique 3 : Répartition de

pauvres par secteur d'emploi et zone résidentielle

Source : Rapport sur l'évaluation de la

pauvreté en RDC, Banque Mondiale, 2016

Répartition spatiale des pauvres

Bien que le pays ait enregistré une baisse du taux de

pauvreté de 5,3% au niveau national et 5,6% et 4,1% en milieu rural et

urbain respectivement, les tendances sont contrastées au niveau

provincial.

Dans la plupart des Provinces, l'incidence de la

pauvreté est supérieure à 60% (19/26).

Les Provinces ayant un taux d'extrême pauvreté en

deçà de 60% sont : Nord-Kivu (49%), Kongo-Central (49,3%),

Kinshasa (52,8%), Ex Province Orientale (Bas Uélé, Haut

Uélé, Tshopo et Ituri : 55,2%).

Les Provinces du centre et nord-ouest ont une forte incidence

de la pauvreté alors que la ville de Kinshasa et les Provinces de l'Est

ont des taux de pauvreté bas.

Tableau 6 : Répartition

spatiale du taux de pauvreté

|

Taux de pauvreté

|

Provinces

|

|

30-50

|

Kongo-Central, Nord Kivu, Haut-Uélé

|

|

51-60

|

Kinshasa, Lualaba, Haut Katanga, Ituri

|

|

61-70

|

Kwango, Kasaï, Kasaï oriental, Haut-Lomami,

Equateur, Tshuapa, Tshopo, Maniema, Sud Kivu

|

|

71-95

|

Mai-ndombe, Kwilu, Sankuru, Kasaï Central, Lomami,

Tanganyika, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Mongala, Bas-Uélé

|

Source : FEC, sur base des données du

Rapport sur l'évaluation de la pauvreté en RDC, Banque Mondiale,

2016

Considérant le nombre de pauvres, sa répartition

varie considérablement entre Provinces. Kinshasa, Sud-Kivu, Kwilu,

Lomami, Haut-Katanga et Nord-Kivu comptent plus de pauvres.

Tableau 7 : Répartition

spatiale du nombre de pauvres

|

Nombre de pauvres

|

Provinces

|

|

110 000 - 900 000

|

Tshuapa, Mongala, Bas-Uélé,

Haut-Uélé

|

|

900 001 - 1 500 000

|

Kwango, Kasaï, Lualaba, Mai-ndombe, Equateur, Sankuru,

Maniema, Tanganyika, Ituri, Nord-Ubangi

|

|

1 500 001 - 2 200 000

|

Kongo central, Sud-Ubangi, Tshopo, Kasaï-central,

Kasaï- Oriental, Haut- Lomami

|

|

Plus de 2 200 001

|

Kinshasa, Kwilu, Lomami, Haut-Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu

|

Source : FEC, sur base des données du

Rapport sur l'évaluation de la pauvreté en RDC, Banque Mondiale,

2016

2.2. Le chômage en

RDC

L'emploi constitue un enjeu majeur pour l'État

congolais. En effet :

- La RDC dispose d'une population jeune et en pleine

croissance, à la recherche d'opportunités et d'emploi ; le

chômage frappe en majorité les jeunes qui constituent l'essentiel

de la population.

- Le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans (15,85 %)

est plus élevé que celui des adultes (9,37 %), selon une

publication du BIT Kinshasa/ RDC de 2017.

- Les jeunes femmes semblent également plus

exposées au chômage que les jeunes hommes avec des taux de

chômage respectifs de 20 % et 12 %.

Par ailleurs, il y a lieu de retenir quelques

caractéristiques du marché de travail en RDC :

- Le secteur privé (sans compter les entreprises

publiques privatisées) n'absorbe que 1,2% de la main d'oeuvre ; le reste

de la population obligée de se rediriger dans le secteur informel

(l'agriculture de subsistance) ;

- Le secteur formel, qui emploi d'ailleurs une faible main

d'oeuvre, reste très limité. Il est essentiellement

constitué d'entreprises publiques (elles emploient en moyenne 5.000

à 12.000 personnes chacune), de petites et moyennes entreprises, et d'un

petit nombre de grandes entreprises (actives dans le secteur minier et des

télécommunications) qui appartiennent à des groupes

étrangers. L'eau, l'électricité et le transport

ferroviaire sont le monopole des entreprises publiques.

- Trois secteurs constituent des sources d'emplois en RDC : le

secteur de construction, celui de l'agriculture et le secteur minier. En effet

:

En 2005, la construction employait 71.000 personnes ; ce

nombre s'est accru certainement avec le nombre important des projets

d'infrastructures en attente d'exécution ; En 2005, plus de 10 millions

de personnes travaillaient dans lecteur de l'agriculture (projetée

à 15 millions en 2010). Le secteur minier emploi entre 500.000 et 2

millions de travailleurs formels et informels, et ce secteur est

géographiquement limité (principalement actif au Katanga, dans

les deux Kasaï, et dans quelques provinces de la RD Congo).

Tableau n°08 : Evolution du taux de

chômage

|

Indicateur

|

2005-2008

|

2009

|

2010-2014

|

2017

|

Norme internationale

|

|

Taux de chômage (en %)

|

48,7

|

60,8

|

47,9

|

25,22

|

< 10

|

Source : Ngonga N. (2019, p. 61)

3. Causes et conséquences de cet état de

choses

Analysant l'évolution récente de l'emploi des

jeunes en RDC, Sumata Claude (2019) note que l'inadéquation du

système éducatif, l'ampleur du secteur informel et les

contraintes de l'environnement macroéconomique demeurent des

défis à relever. Notons que la pauvreté et le

chômage qui caractérisent l'économie congolaise

s'expliquent par plusieurs facteurs parmi lesquels nous reprenons quelques-uns

ci-dessous :

- La destruction du tissu économique congolais

(guerres, pillages, insécurité, instabilités, corruption,

mauvaise gouvernance, etc.) est à la base des problèmes de

pauvreté et d'emploi, et même bien de maux qui gangrènent

l'économie congolaise ;

- Le caractère extraverti et peu diversifiée de

l'économie congolaise. A titre d'exemple, la crise financière de

2008-2009 était plus défavorable aux pauvres qui étaient

les plus affectés par les fluctuations des taux de change (perte de

pouvoir d'achat et d'emplois), non compensées par l'accroissement des

revenus ou les opportunités d'emplois ;

- Les contraintes structurelles qui entravent le

développement du secteur privé : le manque de coordination des

agences gouvernementales dans la perception des taxes, multiplicité des

réformes législatives, etc. Les innombrables

prélèvements et impôts formels et informels paralysent le

développement du secteur privé créateur d'emplois, et cela

limite la croissance des PME ;

- La détérioration du système

éducatif est une entrave au développement de certains secteurs

d'activité pouvant employer pas mal des gens, notamment le secteur de la

construction qui peine à recruter une main d'oeuvre qualifiée (en

mécanique, travail des métaux, techniciens, contremaîtres,

chef de chantier, etc.) ;

- Le mauvais climat des affaires (incertitudes juridiques)

empêche le secteur privé de créer des emplois ; à

cela s'ajoute d'autres obstacles : infrastructures et services publics

insuffisants, capital humain et accès au financement limité,

obstacle réglementaire, monopoles d'entreprises publiques (eau,

électricité, transport ferroviaire), incertitudes quant aux

droits fonciers, etc.

- Le système financier reste moins

développé et ne finance pas le développement de

l'activité économique (le crédit à

l'économie ne représente que 7,1% du PIB en 2017), ce qui limite

les opportunités d'emplois. Aussi, les conditions de crédit (taux

d'intérêt excessifs, garanties, etc.) limitent l'accès des

PME, et l'insolvabilité des créanciers (accroissement des

prêts non performants) rend les banques adverses au risque (elles

limitent le crédit) ;

- L'absence de recours légal pour faire appliquer les

contrats jouent négativement sur la création d'emplois ;

- La dégradation du secteur agricole, couplée

à une détérioration des infrastructures et à

l'insécurité, contribue à réduire la

disponibilité alimentaire ;

- La croissance rapide de la population urbaine et la

diminution de l'accès aux marchés et du nombre de

propriétaires d'entreprises contribuent à accélérer

l'incidence de la pauvreté et pèsent sur les ressources et

infrastructures de base (baisse des ressources disponibles).

La pauvreté etLe chômage en RDC sont à la

base de beaucoup de maux qui gangrènent le pays, notamment : la

corruption ; les violences et criminalité (phénomène

« kuluna» et enfants de la rue).

Chapitre III.APPORT DESPME

DANS LA REDUCTION DU CHOMAGE ET DE LA PAUVRETE DANS LA VILLE DE MATADI

Le PME est devenue les principaux moyens de survie pour les

biens de congolais en général et des Matadiens en particulier,

le PME répond à l'entente de la population. Elle contribue

à la création d'emplois et à la réduction de la

pauvreté. La plupart des pays industrialisés on atteint

aujourd'hui un niveau économique et social très enviable par le

biais des PME.

Section I CATEGORISATION

DES PME

Aux fins de la détermination du régime fiscal

applicable, les PME sont réparties en fonctions de leur chiffre

d'affaire annuel, en deux catégories suivantes :

Ø 1er Catégorie : les PME dont

le chiffre d'affaire annuel se situe entre l'équivalent en francs

Congolais de 50 001 et 400 000 Francs Fiscaux.

Ø 2eme Catégorie : les PME dont le chiffre

d'affaire annuel se situe entre l'équivalent en Francs Congolais de

10 001 et 500 00 Francs fiscaux.

Les personne physiques dont le chiffre d'affaire annuel est

égal ou inférieur à l'équivalent en Franc Congolais

de 10 000 Francs Fiscaux, sont soumises au régime de la patente,

tel qu'organisé par l'Ordonnance-Loi n°79-021 du 02 Août1979

portant réglementation du petit commerce. Dans ce cas, elles

relèvent de la gestion des Entités Administratives

Décentralisée.

Il est reconnu au Ministre ayant les Finances dans ses

attributions de réajuster, lorsque les circonstances l'exigent, les

chiffres limitent les catégories des PME.

NB : Il convient de retenir qu'on

relève deux catégories des PME selon que celles-ci sont

répertoriées par la loi et sont recensées par les

statistiques officielles.

I.1 Les PMEformelles

Ayant pratiquement une taille similaire avec celle des PME

informelles, les PME formelles sont d'une forme un peu plus purifiées

des PME informelles. Elles sont soumises aux règles contractuelles,

à des autorisations fiscales. Elles représentent toute

activité enregistrée qui suit la règlementation de l'Etat

et bénéficiant des facilités d'accès au

crédit et aux technologies modernes pour sa meilleurs

productivité.

I.2 Les PME

informelles

Il est important de rappeler que les PME informelles

relèvent du rendement du secteur dont la définition reste

toujours contextuelle car variant selon ses auteurs et les points de vue

considérés suite au fonctionnement d'une base

extralégale.

Pour Monsieur Verhaegent Guy, une PME informelle est toute

activité économique spontanée à caractère

individuel, échappant en grande partie au contrôle de

l'administration, évoluant en marge souvent des obligations

légales et non recensées par les statiques officielles, ne

bénéficiant pas des avantages de l'Etat. (VERHAEGEN, 1985)

Le secteur informel en RD Congo occupe à l'heure

actuelle 25% de la population active. Le reste de cette population active, soit

75% se réfugient dans d'autres activités parmi lesquelles, les

activités agricoles d'autosuffisance.

Le secteur informel comprend les activités

ci-après (NDUBA, 2000, p. 31)

1. Les petites ou très petites entreprises qui

fonctionnent sur un modèle des activités modernes : les

activités de restauration, de répartition, de

transformation,...

2. Les activités spécifiques commerciales :

petites boutiques, petits vendeur, coiffeur, porteurs, etc.

3. Les activités de menus services laveur de voitures,

cireurs, coiffeurs, porteurs,...

4. Les activités de type traditionnel, culturel,

spirituel ou psychologique : guérisseurs féticheurs,

marabouts, pasteurs, charlatans,...

Un grand nombre de demandeurs d'emplois transitent par ce

secteur salarié.

Ils ne peuvent accepter de quitter ce secteur pour l'emploi

salarié que si les salaires sont nettement supérieurs aux revenus

retirés dans les activités informelles.

Section II :Rôle

des PME dans le développement d'une Province ou d'un Pays

La PME est d'une importance capitale en ce sens qu'elle permet

la résolution des problèmes fondamentaux de développement

par l'intégration de la population au processus de développement

économique.

Depuis les années 70 la PME apparait comme un vecteur

essentiel de la croissance et comme un relais indispensable de la grande

unité de production.

Ainsi, sa création témoigne du dynamisme des

congolais de leur capacité de faire face à la situation nouvelle

née de la crise, de se prendre en charge, de lutter contre le

chômage... car le secteur économique de l'Etat a été

rongé par le pillage et continue à subir les retombées de

la guerre.

Pour remonter la pente, les PME sont à mesure de

créer un tissu économique de base favorisant la valorisation des

ressources naturelles, la multiplication des échanges sur tous les

territoires et ainsi favoriser le décollage de l'économie.

Les PME ont une grande importance sur le développement

socio-économique car elle joue un double rôle : le rôle

économique et le rôle social.

II.1. Le rôle

économique des PME

Ce rôle concerne la contribution à

l'intégration économique, l'augmentation de la consommation des

ressources locales, la création des foyers de richesse,

l'intégration industrielle, l'innovation technologique, la contribution

à la décentralisation et à la régionalisation de

l'économie et de l'industrie.

II.1.1. Contribution à

l'intégration économique

Un bon développement est celui dont la quintessence est

intérieure. De ce fait, il importerait d'accroitre la consommation des

produits et des ressources locales.

A cet effet, la PME se prête mieux à ce

rôle car elle exerce des effets d'entrainement, c'est-à-dire

qu'elle contribue à la valorisation des ressources internes par la

création d'autres activités de base telle que le

développement de l'agriculture, l'intégration du secteur

artisanal, pour une entreprise manufacturée, le développement du

secteur tertiaire.

II.1.2. Augmentation de la

consommation des ressources locales

Les PME sont aptes à utiliser les ressources locales,

ainsi du fait de la faiblesse de leurs investissements, elles éprouvent

des difficultés pour importer les matières qui nécessitent

beaucoup de devises et de formalités pour l'importation.

Pour pallier à cela, elles se tournent vers les sources

intérieures d'approvisionnement, contribuant ainsi à

réduire la dépendance à l'égard des importations et

à élargir le marché intérieur.

II.1.3. Création des

cheminées de richesse

L'existence et/ou la promotion des PME constituent pour l'Etat

une source importante de mobilisation de recettes publiques par le biais de la

fiscalité.

Par des achats des matières premières, des

achats marchandises et des versements des salaires, elles distribuent des

revenus.

II.1.4. Intégration

industrielle et innovation technologique

Les PME dans leur version PMI contribuent à l'essor de

l'industrie et de l'innovation technologique.

Elles occupent une place prépondérante dans la

fabrication des pièces et des composantes pour les grandes entreprises

en raison de la spécialisation de leur compétence et de leur

coût de production.

II.2. Le rôle social des

PME

Par la création d'emplois, on vise à

réduire le chômage, la population se prend en charge et cela

favorise d'une manière la réduction de la pauvreté.

II.2.1. Contribution à la

lutte contre la pauvreté

Nous pouvons souligner que, la pauvreté constitue

aujourd'hui l'un des facteurs incitatifs à la création des PME,

lesquelles s'avèrent dans une certaine mesure comme une stratégie

de survie.

Ainsi, à ce sujet, l'effort des PME ne peut faire

l'objet de contestation car, elles arrivent tout de même à faire

vivre la population congolaise ne fut-ce que par la satisfaction des besoins

primaires (alimentaire, vestimentaire...)

II.2.2. Contribution à

l'ingestion du chômage

La lutte contre le chômage constitue une

préoccupation de tous les pays en voies de développement qui

souffrent d'un taux de chômage élevé. La RD Congo a

été victime des pillages des années 91 et 93 et les

séquelles des guerres de libération et d'agression etc. ;

c'est ce qui a occasionné la destruction des unités de

production, un départ massif des entrepreneurs, la fermeture de

plusieurs autres entreprises locales...

Ce désinvestissement a conduit au chômage ;

c'est dans cet environnement de dégradation du tissu économique

que la population s'est lancée dans la création des petites

unités de production entres autres les PME pour se prendre en charge.

Section III. Synthèse

des résultats

L'enquête menée dans le cadre de la

présente étude devrait rencontrer les objets de notre recherche

ainsi que les hypothèses qui ont été formulés au

départ.

III.1. Statistiques de nombre de

chômeurs

Tableau n°9 Nombre de chômeurs de la ville

de Matadi

|

sexe

Année

|

HOMME

|

FEMME

|

TOTAL

|

|

2016

|

1 370

|

394

|

1 764

|

|

2017

|

1 019

|

505

|

1 524

|

|

2018

|

952

|

342

|

1 294

|

|

2019

|

930

|

266

|

1 196

|

|

TOTAL Général

|

4 271

|

1 507

|

5 778

|

Source : Office National de l'Emploi

(ONEM)

III.2. Statistiques de nombre de

PME créées dans la Ville de Matadi

Tableau n°10

|

ANNEE

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

TOTAL

|

|

PME CREEES

|

47

|

40

|

38

|

22

|

147

|

Source : Division Provinciale de CM

& PMEA

Interprétations des tableaux

· De 2016 à 2017 : 1 756 - 1 524 = 240

Emplois créés

· De 2017 à 2018 : 1 524 - 1 294= 239

Emplois créés

· De 2018 à 2019 : 1 294 - 1 196 = 98

Emplois créés

Donc, de 2016 à 2019 il y a eu au total 568 Emplois

créés dont la majorité par les PME car de 2016 à

2019 il y a eu création de 147 PME.

Conclusion

Au terme de ce travail qui a porté sur l'apport des

PME dans la réduction de la pauvreté dans la ville de Matadi. Le

présent travail s'est subdivisé en trois (3) chapitres.

En effet, nous avons parlé au premier chapitre de la

généralité conceptuelle ; au deuxième la

présentation de la ville de Matadi qui est notre cadred'étude et

le troisième chapitre se focalise sur l'apport des PME dans la

réduction du chômage et de la pauvreté dans la ville de

Matadi.

Il vrai que toute personne doit contribuer à son pays

et c'est par le travail qu'on peut contribuer au pays, les PME contribuent au

développement économique de la RD Congo par la diminution du taux

de chômage et du taux de pauvreté, et ses travailleurs participent

encore au développement économique par les paiements des

impôts.

Après l'examen des différents tableaux de

chômage et de création desPME, nous pouvons conclure en disant que

sur, un total de chômeurs enregistres par l'ONEM de 5 778, 568 ont

trouvé de l'emploi soit 9,8% dont la majorité a été

créée par les PME qui constituent le pilier de l'économie

de la RD Congo en général et de la ville de Matadi en

particulier.

Eu égard à ces résultats, nous pouvons

confirmer notre hypothèse selon laquelle la création des

richesses et d'emploi par des PME réduisent le chômage et la

pauvreté en milieu Urbain de Matadi

BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages

0. BURDA Michael et alii : Macroéconomie, une

perspective européenne, De Boeck, Paris,

1. BEITONE Alain et alii : Dictionnaire des sciences

économiques, Armand colin, Paris,

2001

2. Livratto Nadine, les PME Définition

économique et politique publiques, Boeck

université,paris,2009.

3. Joëlle bon enfant, Jean Lacroix,

« chômage », Direction des relations internationales

de l'enseignement, centre de langues, 2014.

II. Revues

1. Programme des Nations Unies pour le

Développement/PNUD (2014), « Rapport mondial sur le

développement humain ».

2. Benicourt E. (2001), « La pauvreté selon le

PNUD et la Banque mondiale », Études rurales. En ligne :

https://journals.openedition.org/etudesrurales/68, janvier.

3. Kodila Tedika O. (2010), « Pauvreté en

République Démocratique du Congo : Un rapide état de lieux

», in Revue Congolaise d'Economie, document de travail WP01/10, Mai.

III. Notes de cours

1. CT Toussaint BOTOLOLO, cours de Statistiques

descriptives, inédit, G1 Eco, ULIMAT, 2017- 2018

2. CT Aimé KAYEMBE, cours de Méthode de

recherche en sciences sociales, inédit, G2 Eco, ULIMAT,

2018-2019

3. CT Samuel NTOTO, cours de l'Entrepreneuriat & PME,

inédit, G3 Eco, ULIMAT, 2019-2020

TABLE DES

MATIERES

0. INTRODUCTION

Erreur ! Signet non

défini.

0.1 PROBLEMATIQUE

1

0.2 HYPOTHESES DU TRAVAIL

2

0.3 CHOIX ET INTERET DU SUJET

2

0.4 METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

3

0.5 DELIMITATION DU SUJET

4

0.6 SUBDIVISION DU TRAVAIL

5

Chapitre I. APPROCHE CONCEPTUELLE ET THEORIQUE

L'ENTREPRENEURIAT

6

I.1.1 Définition de l'Entrepreneuriat

6

I.1.3 L'environnement

8

I.1.4. La création de la valeur

9

I.1.5. L'impact de la création

activité économique

10

I.1.6. Les Petites et Moyennes Entreprises

(P.M.E)

12

I.2. LA PAUVRETE

19

I.2.1. Définition de la

Pauvreté.......................................................................................19

I.2.2. La réduction de la

pauvreté

20

I.3. LE CHOMAGE

22

I.3.1 Définition du chômage

22

I.3.2 Types de chômages

22

Chapitre II. PRESENTATION DU CADRE D'ETUDE

24

Section 1 PRESENTATION DE LA VILLE DE MATADI

24

1.1 Bref HISTORIQUE

24

Section 2 PAUVRETE ET CHOMAGE EN RD CONGO (Kongo

Central)

31

2.1. Pauvreté en RD Congo

31

2.2. Le chômage en RDC

35

Chapitre III. APPORT DES PME DANS LA REDUCTION DU

CHOMAGE ET DE LA PAUVRETE DANS LA VILLE DE MATADI

39

Section I CATEGORISATION DES PME

39

I.1 Les PME formelles

40

I.2 Les PME informelles

40

Section II : Rôle des PME dans le

développement d'une Province ou d'un Pays

41

II.1. Le rôle économique des PME

42

II.1.1. Contribution à l'intégration

économique

42

II.1.2. Augmentation de la consommation des

ressources locales

42

II.1.3. Création des cheminées de

richesse

43

II.1.4. Intégration industrielle et

innovation technologique

43

II.2. Le rôle social des PME

43

II.2.1. Contribution à la lutte contre la

pauvreté

43

II.2.2. Contribution à l'ingestion du

chômage

44

Section III. Synthèse des

résultats

44

III.1. Statistiques de nombre de chômeurs

45

III.2. Statistiques de nombre de PME

créées dans la Ville de Matadi

45

Conclusion

46

BIBLIOGRAPHIE

47

TABLE DES MATIERES

48