EPIGRAPHE

« On ne commande bien à la nature qu'en

obéissant à ses lois »

Francis BACON

DEDICACE

A mon père victime d'un AVC puis

décédé quand je chômais un peu à la maison

avant de pouvoir faire une reprise à l'Université et

handicapé depuis.

Mes pensées quotidiennes sont pour toi et

vous me donnez la force d'avance

A ma mère LUMENGO Olga,

A mes frères et soeurs, Michael LUZOLADIO,

Patricia BAZONZAKANA, Vanessa KIPENI, Cynthia PANZU, Rose KASONGO, Divin

LUZOLADIO et Emmanuel LUZOLADIO

A mes cousins et cousines

A la famille Dianzenza, Bazonzakana, Matumona,

Miankoma, Bakolele, Lukombo, Balembolo...

A toutes les connaissances dont les noms ne sont

pas cités ci-haut, qu'ils trouvent nos sincères

reconnaissances.

REMERCIEMENTS

L'élaboration et l'aboutissement de ce

travail de fin d'étude ne tient non seulement à ma

ténacité et ma foi dans l'entreprise, mais aussi à l'appui

multiforme dont j'ai pu bénéficier depuis le début de

cette formation universitaire. C'est pourquoi j'aimerais remercier au terme des

années passer au sein du département de

Géographie-Sciences de l'Environnement tous ceux et celles qui, de

près ou de loin, m'ont apporté leur concours, sans lequel mes

efforts auraient été vains.

Mes remerciements s'adressent d'abord à

Dieu tout puissant créateur du ciel et de la Terre sans qui toutes

actions entreprises ne peut être accompli et reste vaine, lui qui m'a

protéger de tout danger et n'a cessé d'être le bon secours

dans ma vie aux moments les plus difficiles de ma vie.

Mes vifs remerciements vont ensuite au Professeur

Jean Marie BENA DIAKIESEpour avoir non seulement contribué à ma

formation, mais aussi et surtout pour avoir accepté de m'initier

à la recherche dans le domaine de l'aménagement du territoire et

urbanisme sous sa direction dont le présent mémoire.

J'exprime aussi toute ma gratitude à tous

les professeurs du Département de Géographie-Sciences de

l'Environnement qui m'ont d'une ou d'une autre manière permis d'avancer

dans mes recherches.

Mes remerciements vont également à

tous les chefs des travaux et assistants du département de

Géographie-Sciences de l'Environnement pour leur apport dans mon cursus

et formation, ils s'adressent aussi au forum des Géographes Congolais et

sans oublier la plateforme Géographes Sans Frontière (Cameroun)

pour la fructueuse collaboration scientifique dont elles ont

puapportées.

Je vous en serai toujours reconnaissant...

LUZOLADIO MIANKOMA Julio

LISTE DES SIGLES ET

ABBREVIATIONS

- ASMIL : Association Millenium

- BEAU : Bureau d'Etudes d'Aménagement et d'Urbanisme

- CDB : Central Bureau District

- CEDESURK : Centre de documentation de l'enseignement

supérieur, universitaire et recherche à Kinshasa

- DAIPN : Domaine Agro-Industriel Présidentiel de la

N'Sele

- Exetat : Examen d'Etat

- GSE : Géographie-Sciences de l'Environnement

- INS : Institut National de Statistiques

- ISAU : Institut National d'Architecture et d'Urbanisme

- OHADA :Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit

des affaires

- Op.Cit: OpereCitato

- PLA : Plan Local d'Aménagement

- PPA : Plan Particulier d'Aménagement

- PUF : Presse Universitaire Française

- RTNC : Radio Télévision Nationale Congolaise

- SDAU : Schéma Directeur d'Aménagement Urbain

- SOSAK : Schéma d'Orientation Stratégique pour

l'Agglomération de Kinshasa

- UNIKIN : Université de Kinshasa

- UPN : Université Pédagogique Nationale

LISTE DES CARTES ET DES

IMAGES SATELLITAIRES

Carte II.1: Carte administrative de la Ville province de

Kinshasa...........................23

Carte II.2: La présentation de la commune de Mont

ngafula.................................25

Carte II.3 : Localisation du quartier Mitendi dans la

commune de Mont ngafula.........26

Carte II.4 : Le degré de pentes au quartier

Mitendi..............................................29

Carte II.5 : Carte administrative du quartier

Mitendi...........................................37

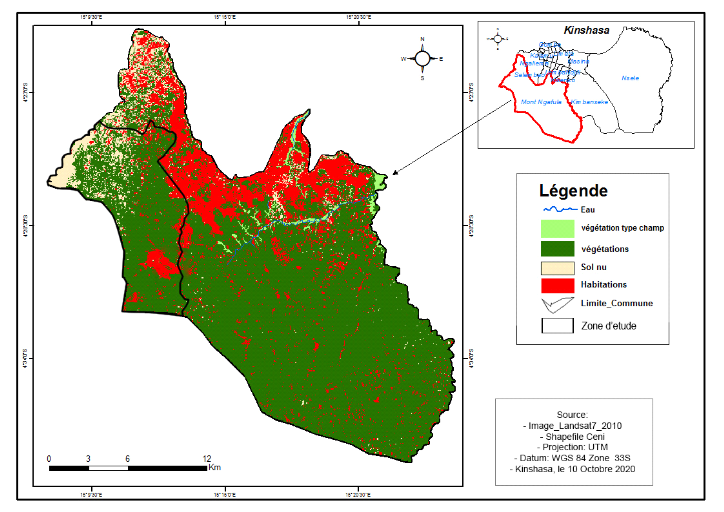

Carte III.1 : Occupation du sol du quartier Mitendi dans

Mont ngafula en 2010...........63

Carte III.2 : Occupation du sol du quartier Mitendi dans

Mont ngafula en 2019...........64

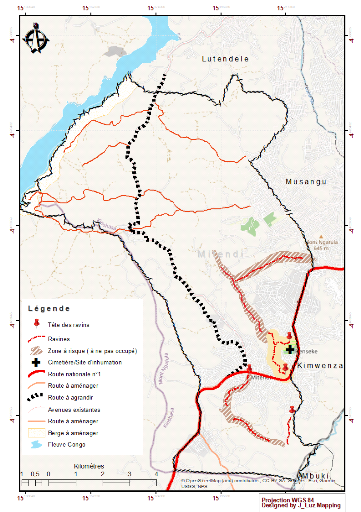

Carte IV.1. Proposition

d'aménagement.........................................................75

Image IV.1 : Presque inexistence des ravins

....................................................71

Image IV.2 : Localisation des têtes de ravins Nsanzadi

et autres.............................71

LISTE DES FIGURES

Figure II.1 : Diagramme ombrothermique du quartier

Mitendi en 2019......................28

Figure II.2 : Effectifs de la population de Mitendi 2010

à 2019...............................30

Figure II.3 : Effectif

démographique..............................................................32

FigureII.4 : Pyramide des

âges.....................................................................34

Figure II.5: Organigramme fonctionnel du quartier

Mitendi...................................36

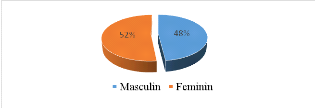

Figure III.1: Sexe des

enquêtés.....................................................................44

Figure III.2 : Age des

enquêtés.....................................................................44

Figure III.3 : Etat civil des

enquêtés...............................................................45

Figure III.4 : Composition ou taille de

ménage...................................................45

Figure III.5 : Répartition de sujet

enquêté selon leur niveau d'instruction....................46

Figure III.6 : Profession principale actuelle des

enquêtés.......................................47

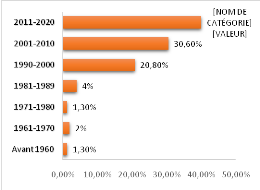

Figure III.7 : Période d'arrivée des

enquêtés......................................................50

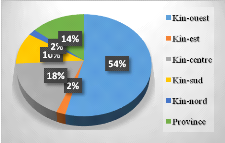

Figure III.8 : Provenance

géographique............................................................51

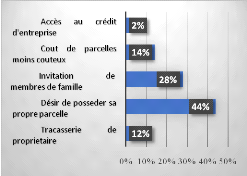

Figure III.9 : Motif d'arrivé et d'occupation au

quartier Mitendi...............................52

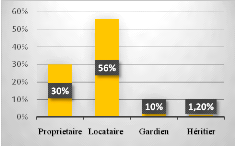

Figure III.10 : Statut d'occupation parcellaire des

enquêtés....................................53

Figure III.11 : Mode d'appropriation des

parcelles...............................................53

Figure III.13 : Type et morphologie de

constructions...........................................54

Figure III.14 : Période de

construction.............................................................57

Figure III.15 : Nombre de personnes par

parcelles...............................................60

Figure III.16 : Nombre de personnes par

logement..............................................61

Figure III.17 : La structure interne de

logement.................................................61

Figure III.18 : Le nombre de construction par

parcelle.........................................62

LISTE DES TABLEAUX

Tableau II.1 : Données

pluviothermiques.........................................................28

Tableau II.2 : Effectifs de la population de 2010

à 2019........................................30

Tableau II.3 : Les effectifs démographiques selon

les localités................................31

Tableau II.4 : Structure de la population selon

l'âge et sexe ..................................33

Tableau II.5 : Structure de la population par

profession........................................35

Tableau II.6 : Les fermes du quartier

Mitendi....................................................38

LISTE DES PHOTOS

Photo II.1 : élevage des

porcs......................................................................39

Photo II.2 : Une des maisons des travailleurs à la

ferme.......................................39

Photos II.3 : Marché de Mitendi juste à

côté de la RN1........................................40

Photos II.4 : Marché de Mitendi à

l'intérieur.....................................................40

Photo II.5 : Station total juste en diagonal de

terminus.........................................41

Photo III.1 et III. 2 : Physionomie du quartier

Mitendi.........................................55

Photo III.3 et III.4 : Maison (Parcelle du type villa)

à Mitendi................................55

Photos, III.5 et III.6 : Baraques en tôles de

récupération à Mitendi (Mont Ngafula).......56

Photo III.6 : Maisons

inachevées...................................................................58

Photo IV.1: Maisons type deux pièces

.........................................................69

Photo IV.2 : Bureau de l'association

Millenium..................................................69

Photo IV.3 : Maisons type 3 pièces à la

cité Millenium........................................69

Photos IV.4 et 5: Ravin Nsanzadi, Destruction des maisons

dans le quartier Mitendi......72

Photo IV.6 et 7 : Versants de ravins aménagés

à Mitendi, avec sacs de terre pour barrer les

eaux....................................................................................................72

Photo IV.8 : Occupation hors procédure de

lotissement dans la colline de

Mitendi...........................................................................................................72

0. INTRODUCTION GENERALE

0.1. PROBLEMATIQUE

Depuis les années 1950, la plupart des villes

africaines ont connu des taux de croissance annuels exceptionnels (de 5

à 9 % pour la période de 1950 à 1990) soutenus par une

forte croissance naturelle de la population urbaine et l'exode rural (Dubresson

et al., 1998). Cette croissance conduit à des transformations spatiales

rapides de l'espace urbain. Les villes s'étendent sur les espaces

périurbains, jadis voués à l'activité agricole, et

se densifient dans les quartiers centraux. Kinshasa n'échappe pas

à ce constat (Delbart et al., 2002). Son emprise spatiale récente

reste mal connue.

Suivre l'évolution urbaine de Kinshasa a toujours

été la préoccupation des géographes et

aménageurs. Ces derniers ont longtemps privilégié

l'approche cartographique pour retracer l'extension spatiale de la ville. Cette

dernière consiste à rassembler de documents cartographiques

anciens et à les comparer (Flouriot, 1975 ; Pain, 1978). Flouriot

(1975) a également combiné l'approche cartographique avec les

enquêtes auprès des ménages pour suivre la croissance de

l'habitat replacée dans le temps long.

La ville-province de Kinshasa, située entre 4° et

5° de latitude sud et entre 15 et 16° de longitude est, est la plus

grande ville de la République Démocratique du Congo. Elle couvre

une superficie de 9 965 km2 (L. de Saint Moulin, 2005), dont environ

600 km2seulement seraient urbanisés. La ville comptait 400

000 habitants en 1960 et aurait atteint plus de six millions d'habitants en

2008 ; le taux de croissance annuel moyen entre 1960 et 2003 serait de

l'ordre de 6,8 % (LeloNzuzi, 2008).

La ville de Kinshasa a connu, au fil du temps, une grande

croissance. Cette croissance s'entend aussi bien au sens démographique

que spatiale. Malheureusement, la croissance de la ville de Kinshasa s'est

faite sans aucune maîtrise de la part de l'administration urbaine. Cette

situation explique, dans une large mesure, plusieurs dégâts que la

ville enregistre régulièrement à l'occasion des

différentes intempéries.

Le manque d'une urbanisation maîtrisée

coûte cher à la ville, en dégâts matériels et

en vies humaines. Autrement dit, les constructions des milieux urbains et

surtout celles à destination résidentielle doivent obéir

à un certain nombre de normes d'ordre urbanistique. En effet, dans la

mesure où lesdites normes sont respectées, l'environnement sera

préservé et mieux, la santé ainsi que le bien-être

de la population seront assurés. En cela, l'on voit qu'il y a un lien

étroit entre logement, santé de ses occupants et

environnement.

Cette étude tente d'apporter quelques

éléments de réponses aux questions qui suivent pour une

meilleure compréhension de notre problématique sur la commune

collinaire de Mont ngafula, au quartier Mitendi.

Eu égard à ce qui précède, les

préoccupations de la présente étude se formulent à

travers les interrogations que voici :

1. Les érosions dans le quartier Mitendi ne sont-elles

pas dues à cette dynamique de l'habitat ?

2. L'occupation des sites non aedificandi dans le quartier

Mitendi ne sont-elles pas dû à cette forte croissance

démographique ?

3. La physionomie du quartier Mitendi n'est-elle pas

liée à cette dynamique spatiale constatée ?

4. Quel est l'impact de la dynamique constatée sur la

physionomie du quartier d'étude et quelle proposition

d'aménagement convient-il d'envisager ?

0.2. HYPOTHESES

Selon BOKONGO K. (2010), l'hypothèse est une

réponse anticipée à la question spécifique de

recherche, c'est aussi un énoncé déclaratif qui

précise la relation anticipée entre les phénomènes

observés. Pour mieux comprendre les perspectives d'aménagement et

répondre aux différentes questions ci-haut posées, nous

postulons ce qui suit :

1. Les têtes d'érosions constatées dans le

quartier Mitendi seraient dues à la dynamique de croissance de cette

agglomération, surtout de ce quartier.

2. Le manque de Plan d'aménagement (PPA) serait

à la base de la mauvaise occupation de l'espace.

3. La physionomie actuelle du quartier Mitendi serait une

conséquence de cette dynamique spatiale dans la mesure où les

mutations subies par l'habitat marque directement le paysage du quartier.

4. L'impact de la dynamique spatiale sur la physionomie

serait réel sur la typologie de l'habitat, la création des

infrastructures, la densification parcellaire et l'aménagement de

l'espace du quartier.

Telles sont les hypothèses qui soutiendront cette

réflexion.

0.3. OBJECTIF DE L'ETUDE

0.3.1. Objectif global

Du

point de vue global, la présente étude se

propose, d'amener une meilleure maîtrise de la dynamique

du quartier Mitendi en proposant de meilleures perspectives

d'aménagement.

0.3.2. Objectifs

spécifiques

En tenant compte de toutes ces préoccupations, les

objectifs poursuivis se présentent de la manière

suivante :

v Relever et analyser les causes majeures des problèmes

environnementaux qui caractérisent ce quartier ;

v Identifier et déterminer les conséquences

environnementales ;

v Connaitre les responsabilités des acteurs.

0.4. METHODOLOGIE DE LA

RECHERCHE

Selon

Bernard Waliser et Charles Prou, cité par Nshimba (2017), « la

méthodologie est conçue comme l'étude des principes et des

méthodes qui guident les scientifiques dans l'élaboration, la

validation et l'utilisation des concepts, des modèles et des

théories d'une discipline ».

De

même, PINTO et GRAWITZ (Nkenku.L, op.cit.) définissent la

méthode comme étant l'ensemble des opérations

intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les

vérités qu'elle a, les démontrer et les vérifier.

En d'autre termes, c'est l'idée que l'on se fait du sujet et comment on

va procéder pour l'étudier.

0.4.1. Méthodes

« Les méthodes des recherches

façonnent les perspectives des phénomènes et la

réalité » (F. Leavitt, 2004).

NSHIMBA LUBILANJI Léopold, 2020, indique que les grands

pionniers de la géographie, qu'ils aient été de la

tendance déterministe ou environnementaliste, ont employé

l'observation et la description des faits, comme méthodes, pour les

expliquer ensuite en synthèse. Ainsi, ces trois

procédés : observation, description, explication forment-ils

ce que P. George, 1970 désigne sous l'expression de

« triptyque méthodologique », qui groupe les trois

procédés fondamentaux de la géographie,

considérée comme discipline scientifique.

0.4.1.1. L'observation

« La géographie n'est pas une technologie,

c'est une observation » a écrit P. George, 1970 parce que

l`observation est au centre de toute quête d'informations en

géographie. Elle nous a mis en contact direct avec notre milieu

d'étude afin de ressortir les faits saillants et d'autres

phénomènes complexes dans l'étude des fonctions urbaines

pour découvrir la structure fonctionnelle propre auquartier Mitendi,

notre milieu d'étude.

« L'oeil et la parole sont les premiers moyens pour

atteindre la connaissance, car ils permettent aux géographes d'avoir un

contact direct avec la réalité visible et la

communication » (J. Beaujeu Garnier, 1971).

0.4.1.1.1. Démarche

descriptive

La description de notre milieu d'étude, le quartier

Mitendi par la mise en relief de différents aspects biophysiques,

humains et urbanistiques nous a été facilité par cette

approche.

NshimbaLubilanji Léopold (2020) nous rappelle qu'en

effet, le géographe décrit et explique l'objet qu'il

perçoit, ou l'environnement dans lequel il vit. Autrement dit, le

géographe observe et décrit le « perçu et

vécu ». Bref, le géographe décrit les effets des

relations hommes-nature.

0.4.1.1.2. Démarche

comparative

Au-delà de l'approche descriptive, analytique et

explicative, la géographie se définit comme une science de

comparaison des faits observés dans le paysage, c'est dans ce cadre que

nous avons mise en oeuvre la démarche comparative pour évaluer la

dynamique de l'habitat sur le plan spatial et temporel en ciblant les

périodes de 2010 à 2019. Elle nous a été profitable

pour appréhender l'évolution de l'habitat et de comparer les

impacts entrainés.

0.4.1.1.3. Démarche

analytique

Elle nous a permis d'analyserle milieu d'étude,

d'interpréter et de discuter les données récoltées

lors des enquêtes effectuées sur terrain. C'est grâce

à cette démarche que nous sommes parvenus à

déterminer les problèmes liés à la dynamique de

l'habitat dans ce quartier et ainsi proposer des pistes de solutions.

0.4.1.2. Méthode

historique

Cette méthode nous a informé sur la

genèse et l'évolution démo-spatiale, et relativement les

péripéties qui ont émaillé le Quartier Mitendi.

Nous avons recueilli les éléments explicatifs dans le temps et

dans l'espace de ce milieu d'étude. Le recours à l'histoire

fournit ce que l'on pourrait appeler « une explication

génétique » (J. Beaujeu-Garnier). C'est donc une

rétrospection qui permet d'étudier les motivations et les

attitudes individuelles économiques du passé et les causes ayant

ausculté l'espace et l'environnement dans ce milieu urbano-rural.

0.4.1.3. Méthode

synthétique

Partant des observations, des analyses, descriptions et de la

comparaison des phénomènes relatifs à la dynamique de

l'habitat. Notre recherche nous a imposé l'approche synthétique

afin de tirer les déductions qui s'imposerait.

0.4.1.4. Méthode

inductive

Etant une opération intellectuelle par laquelle on

passe de données particulières à une proposition

générale qui en rend compte, elle consiste à

considérer des casisolés avant de déduire les

résultats finals. C'est dire, elle part du particulier au

général.

0.4.1.5.

Méthode systémique

Souvent recommandée en recherche de la

géographie et en sciences de l'environnement, cette méthode

considère le milieu d'étude comme un tout. Par ce système,

nous avons épinglé les interactions fonctionnelles de l'homme et

son environnement par l'accumulation des informations et des données

à partir d'un grand nombre d'études pour essayer d'aboutir

à la formulation d'une constatation holistique. Elle détaille de

la réalité spatiale à partir des données

hétérogènes (social, culturel, économique,

biophysique) par la convergence des multiples processus évolutifs

justifiant la dynamique de l'habitat urbain de notre milieu d'étude.

0.4.2. Techniques

utilisées

0.4.2.1. Recherche

documentaire

Cette étape a consisté à rassembler et

à consulter les ouvrages susceptibles de nous renseigner sur le sujet.

Pour ce faire, nous avons dû parcourir les bibliothèques de

l'Université Pédagogique Nationale de Kinshasa, de l'UNIKIN, de

l'ISAU, du Bureau d'Etude d'Aménagement et d'Urbanisme (BEAU) et de

CEDESURK pour recueillir les informations nécessaires à

l'élaboration de cette dissertation scientifique.

Par ailleurs, les mémoires, les travaux de fin de cycle

et ouvrages ayant trait à notre sujet, nous ont fourni des

précieuses informations qui nous ont davantage éclairés

sur notre étude.

0.4.2.2. Descente sur le

terrain

L'enquête est une démarche pour récolter

les informations, décrire, comparer et expliquer les attitudes, les

connaissances ainsi que les comportements des personnes.

0.4.2.2.1. L'enquête par

questionnaire

En rapport avec les objectifs spécifiques de notre

étude, la fiche du questionnaire d'enquête nous a fixé sur

les réactions de nos sujets enquêtés. Les résultats

ont été systématiquement récoltés et

dépouillés. Ce qui nous a permis de rédiger des

commentaires constructifs avant de tirer la conclusion.

L'échantillonnage a considéré

s'élève à 150 ménages, à qui a

été remis un questionnaire à remplir par

l'enquêteur. l'identification des personnes interrogées dans le

quartier, nous a permis d'épingler quelques aspects du

profilsocio-démographique des personnes interrogées en rapport

avec la caractérisation et la dynamique d'habitat du quartier

d'étude.

0.4.2.2.2. L'interview

Cette technique est un entretien guidé entre

l'enquêteur et le sujet enquêté (Mbenga, 2018). En rescousse

de l'enquête par questionnaire, l'interview nous a permis de recueillir

des informations de vive voix et dans un timing record, de récolter les

« non-dits » inhérents à notre

préoccupation. Nous avons effectué plusieurs descentes à

Mitendi et avons eu le privilège d'interroger les autorités

civiles et ecclésiastiques, commerçants, étudiants,

fonctionnaires, cultivateurs, autochtones et d'autres.

0.4.2.3. Dépouillement de

questionnaire d'enquête

Après qu'on ait rempli toutes les fiches

d'enquêtes on a procédé par leur dépouillement,

rubrique après rubrique, question après question. Cela a permis

l'élaboration de tableaux et certaines figures et commentés par

la suite.

0.5. REVUE DE LA

LITTERATURE

La présentation de la revue de la littérature

est une étape très nécessaire dans un travail

scientifique. En effet, cette étape permet d'établir la recension

des travaux antérieurs déjà présentés par

d'autres auteurs sur le même thème que le nôtre.

En ce qui concerne notre travail, voici quelques auteurs qui

ont retenu notre attention. Dans les ouvrages, peuvent être

cités :

Marc PAIN (1975), montre qu'un

développement aussi rapide de la ville ne se fait pas sans engendrer de

crise. Elle est présente dans tous les domaines : poids

démesuré de la capitale dans le pays, rupture des

équilibres naturels dans l'environnement immédiat,

dégradation de la ville ancienne et sous-équipement de la ville

récente, problèmes de scolarisation et d'emploi, crise

morale...

C'est ainsi que les petites activités et

l'économie domestique s'imposent dans la rue et finissent par structurer

le quartier. Les habitants créent eux-mêmes écoles et

marchés, font pression sur les autorités, ordonnent leur cadre de

vie. Cependant, le développement incontrôlé de l'habitat ne

fait que renforcer la ségrégation et la hiérarchie des

quartiers. L'opposition demeure fondamentale entre ce qui est perçu

comme « la Ville » : la ville des riches, la ville du travail et la

« Cité » : la ville des pauvres.

TRICART J. (1977), présenteun

exposée scientifique de haut niveau qui offre une vue d'ensemble de la

dynamique externe du globe dans le contexte d'une approche de la morphologie

générale. Tricart dégage en substrat la nature

véritable des forces agissantes et démontre le mécanisme

par lequel elles s'exercent, tout en analysant de quelle manière le

façonnement du relief est influencé par le climat, un aspect de

problèmes qui constitue alors l'objet de la géomorphologie

climatiques.

LELO NZUZI (2011),« Kinshasa :

planification et aménagement », qui met l'accent sur la ville

entassée et la ville taudifiée. L'auteur souligne à cet

effet que l'occupation du tissu urbain continue et s'effectue dans

planification. Les kinois s'implantent selon leur vouloir et pouvoir. C'est

à cause des difficultés de transport que les quartiers proches du

centre-ville, ou les activités utiles se concentrent, assistent à

l'afflux de demande de terres et maisons de location. Cette étude nous a

permis de comprendre le pourquoi de l'occupation de notremilieu

d'étude.

Pour les TFC et TFE, les auteurs suivants ont retenu notre

attention :

OTCHIA SAMEN C. (2006), dont l'objectif du

travail était d'identifier les déterminants d'ordre

socio-économique de la qualité de l'habitat à Kinshasa en

se servant des données de l'enquête réalisée en

2004. De ce fait, les facteurs qui déterminent la qualité de

l'habitat sont le niveau de vie, la part des dépenses consacrées

au logement, la localisation, le type d'habitation, le statut d'occupation et

le niveau d'études du chef de ménage. Parmi ces facteurs, il sied

de noter que le niveau d'études du chef de ménage ne

détermine pas la qualité de la structure. Egalement, le statut

d'occupation ne détermine pas la qualité de l'infrastructure.

KASHIMBA KAYEMBE. (2008),qui a

travaillé sur la « pression de l'habitatsur l'agriculture

urbaine dans le lotissement de l'espace maraicher NzezaNlandu dans la commune

de Kisenso » propose que le fait de mettre à la disposition

des données plus précises sur la localisation et le rôle

des activités maraichères permettraient donc à la ville de

mieux évaluer l'importance économique mais également de

prendre conscience que les citadins sont favorables au maintien de ces espaces

maraichers à proximité ou dans la ville.

MADIA S. (2008), qui a travaillé aussi

sur la « crise de l'habitat et l'occupation des espaces agricoles

dans le site maraicher Malimbi dans la commune de Masina ».Conclut

qu'il faudrait sensibiliser la population à la

multifonctionnalité de l'agriculture pour l'amener à comprendre

le bien-fondé de la protection des espaces agricoles et inciter au

respect de ceux-ci.

YETA SUKISA (2008), a dans son travail,

démontré le conflit qui existe entre l'agriculture urbaine et la

pression de l'habitat à Kinshasa et plus particulièrement dans le

quartier Lukunga, le processus de la croissance urbaine et l'étalement

spatial du quartier se fait d'une façon anarchique sur les espaces

agricoles.

KIARA NKA D. (2014),

constate que la gestion foncière dans le quartier Mama Yemo dans la

commune de Ngaliema foule au pied les dispositions légales en

matière de lotissement où se remarque une multitude de promoteurs

fonciers, voire l'occupation anarchique des espaces, le manque d'assainissement

de l'habitat et de l'environnement qui constituent des indices de la non

urbanisation de ce quartier, y compris les problèmes environnementaux

qui sont d'ailleurs complexes : problème de l'eau,

d'électricité, etc. et la population ignore les

inconvénients de la mauvaise gestion de l'environnement.

NKUNGA MFUNDA N. (2015), dans son

étude sur la « Croissance spatio-temporelle et démographique

de la cite de Kinkole et ses conséquences», démontre comment

la cité de kinkole qui se trouve localisé dans les quartiers

périphériques reconnue comme village de pécheurs

s'urbanise très rapidement tant du point de vue spatial que du point de

vue démographique.

CIZA NSHANGALUME L. (2018), a

examinéla production de l'habitat de la vallée Molimbi (Quartier

Abattoir) ». Il constate que, c'est un quartier construit en partie sur un

sol marécageux, à proximité de la rivière Ndjili,

par la population elle-même sans intervention des experts en la

matière, caractérisée par le manque des infrastructures et

services de base ainsi que l'absence d'un bon réseau d'assainissement.

Face à cette difficulté, sa préoccupation a

été de comprendre les raisons de son existence. Après la

fermeture de cette activité rizicole, due au conflit entre les chefs

coutumiers et ses exploitants (les chinois), cet espace a été

occupé loti. Cette occupation s'est faite sans intervention des experts

en aménagement, et par conséquent sans un bon réseau de

drainage et d'assainissement.

La présentation de la revue de la littérature

est une étape très nécessaire dans un travail

scientifique. En effet, cette étape permet d'établir la recension

des travaux antérieurs déjà présentés par

d'autres auteurs sur le thème proche que le nôtre.En ce qui

concerne notre travail, c'est qu'il propose d'épinglé quelques

aspects et problèmes liés au mouvement, au changement et à

l'organisation de l'espace dans un quartier urbain et

périphérique de la ville de Kinshasa précisément le

quartier Mitendi dans la commune de Mont ngafula.

0.6. CHOIX ET INTERET DU

SUJET

Les motivations pour la réalisation de cette

étude sont les suivantes : Le sujet cadre avec notre filière

d'étude en urbanisme et aménagement du territoire. Le choix de ce

quartier se justifie par une forte migration de la population qui provient

d'autres communes, d'autres quartiers voire d'autre province, tel est le cas du

Kongo Central.

Quant à l'intérêt du sujet ainsi choisi,

il se situe à deux (2) niveaux à savoir scientifique d'une part

et pratique d'autre part.

v Du point de vue scientifique: le résultat de cette

étude constitue une contribution scientifique qui pourra enrichir la

série de travaux produits par d'autres chercheurs et auteurs. Dans le

même ordre d'idée notre travail pourra même inspirer

d'autres chercheurs qui pourront nous compléter dans l'avenir.

v Du point de vue pratique : le résultat de ce

travail pourra servir de référence au gestionnaire urbain ayant

l'aménagement urbain, l'urbanisme et l'assainissement dans ses

attributions.

0.7. DELIMITATION

SPATIO-TEMPORELLE DE L'ETUDE

La concrétisation des tous projets de recherche

scientifique nécessite la délimitation du champ de la recherche

dans le temps et dans l'espace, suite aux différentes contraintes qui

s'imposent.

Cette étude se focalise sur le quartier Mitendi de la

commune de Mont Ngafula dans la ville de Kinshasa, précisément

dans la commune de Mont ngafula. Signalons que nous accordons beaucoup plus

d'attention au quartier Mitendi.

Sur le plan temporel, nos recherches s'étalent sur la

période allant de 2010 à 2020 au cours de laquelle nous avons

effectué l'essentiel de la documentation et les enquêtes sur le

terrain.

0.8. CONTRAINTES

ÉPROUVÉES

La méfiance de plusieurs personnes lors de

l'enquête, la documentation sur les ouvrages scientifiques et la

cartographie n'a pas été gratuite, les matériels et les

finances nous ont interféré à maintes reprises.

Nos différentes descentes et séjours nous ont

couté beaucoup des frais ; le parcours à pieds dans cette

contrée nous a épuisé physiquement.

Toutefois, nous avons tenu bon pour atteindre notre

objectif.

0.9. ARTICULATION DU TRAVAIL

Excepté l'introduction et la conclusion

générale, notre travail est axé sur quatre

chapitres dont le premier explique les Concepts de base et quelques

généralités liés à notre recherche et le

deuxième s'articule sur la présentation de notre milieu

d'étude.

Le chapitre troisième expose la Caractérisation

de la dynamique de l'habitat du quartier Mitendi et le quatrième porte

sur l'Impact sur la physionomie du quartier Mitendi et une proposition

d'aménagement.

CHAPITRE PREMIER :CADRE

CONCEPTUEL ET THEORIQUE

Ce chapitre définit les concepts fondamentaux

utilisés dans ce travail, mais aussi étudie les

généralités sur la relation entre la dynamique de

l'habitat et l'impact sur la physionomie.

I.1. Classification des concepts

de base

I.1.1. Dynamique

Changement, évolution et, par extension,

capacité à changer, à évoluer. Au demeurant, la

notion ne doit pas être interprétée uniquement en termes de

croissance positive. (Roger BRUNET et al.). Une dynamique, dans telle situation

socio-spatiale, peut-être négativesi elle traduit le

déclin, la déshérence, la déprise ; ou

positive. La dynamique des territoires étudie les changements qui sont

en oeuvre du point de vue :

v des localisations des populations et de leurs

activités,

v des aménagements et des capacités de

maîtrise des territoires étudiés.

On pourra analyser

différents types de dynamiques spatiales avec leurs manifestations :

fronts pionniers, mutations territoriales (urbaines, rurales), dynamiques de la

mondialisation, etc.

La dynamique des territoires étudie les changements des

organisations territoriales et les forces qui les provoquent et qu'ils

contraignent ; elle est au centre de la recherche géographique.

La notion de dynamique traduit les mutations, les changements

subits par l'habitat au quartier Mitendi. Les indicateurs prisent en compte

pour évaluer cette dynamique étant notamment la typologie, le

mode d'appropriation, la croissance démographique, la densification de

l'habitat, le coefficient d'occupation du sol.

La dynamique des territoires se lit et s'analyse dans les

changements dans les localisations d'activités, d'équipements, de

population globale, de catégories de personnes. Des cartes des

variations dans le temps l'expriment. Elle s'efforce de construire des

modèles du changement, et de les mettre en relation avec les

systèmes spatiaux considérés. Ces systèmes peuvent

changer sans que leur extension spatiale change fondamentalement, mais le

territoire considéré aura changé, ils peuvent aussi

changer l'étendue des espaces géographiques par diffusion,

expansion, fusion, fission, qui sont des expressions fortes de la dynamique des

territoires.

I.1.2. Habitat

L'habitat est une notion complexe qui est largement

abordée dans plusieurs domaines. En écologie, l'habitat

désigne le milieu de vie naturel d'une espèce animale ou

végétaleou encore l'endroit dans lequel un organisme peut

survivre, l'endroit qui lui fournit de quoi subvenir à ses besoins. Dans ce sens, il signifie aussi biotope;

c'est-à-dire un milieu stable caractérisé par

l'association de sa faune et de sa flore à un moment

déterminé.

L'habitat est défini comme le cadre et condition de vie

d'une population en général ; en particulier, c'est le mode

de groupement des établissements humains (MPURU, 2013). Par ailleurs

l'habitat n'est pas un logement, ni une habitation encore moins une maison,

c'est un ensemble plus complexe, c'est donc le mode d'organisation et de

peuplement par l'homme du milieu où il vit.

En géographie humaine, l'habitat désigne le mode

d'occupation de l'espace par l'homme pour des fonctions de logement. Il s'étend également à l'ensemble

des conditions de logement. Max Dervau(2010), réfléchit dans le

même sens et définit l'habitat comme « l'agencement des

espaces habités qui sont occupés par les maisons et leurs

dépendances ». Ces deux

définitions ont le mérite de mettre l'accent sur l'ancrage

géographique d'une société humaine.

La plupart de temps, l'habitat est défini

comme « le lieu où l'on habite, le domicile, la demeure,

le logement ». Cette définition est un

peu restrictive. L'habitat comprend en effet davantage que le domicile ou le

logement. Il est toute l'aire que fréquente l'individu, qu'il y circule,

y travaille, s'y divertisse, y mange et s'y repose. En ce sens, l'habitat

concerne aussi bien l'urbanisation que l'aménagement de territoire ou

l'architecture.

Une définition plus élaborée

décrit l'habitat comme « une somme équilibrée

d'objets utiles, communautaires et privés, un cadre harmonieux de

développement naturel de la vie de chacun, un milieu propice pour le

plein accomplissement des espérances individuelles et collectives

». De cette définition, il ressort deux

éléments essentiels que sont les composantes et les exigences de

l'habitat. Ainsi, l'habitat est composé du logement, des

équipements collectifs et espaces verts ainsi que des infrastructures de

voirie et réseaux. En outre, il exige de l'isolement et de l'espace.

I.1.3.

Logement

Un logement est défini du point de vue de son

utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation :

v Séparé, c'est-à-dire

complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication

avec un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble

(couloir, escalier, vestibule) ;

v Indépendant, à savoir ayant

une entrée d'où l'on a directement accès sur

l'extérieur ou les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser

un autre local.

Les logements sont répartis en quatre

catégories : résidences principales, résidences

secondaires, logements occasionnels, logements vacants.

Logement occasionnel est un logement ou une pièce

indépendante utilisée occasionnellement pour des raisons

professionnelles (par exemple, un pied-à-terre professionnel d'une

personne qui ne rentre qu'en fin de semaine auprès de sa famille).

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant

dans l'un des cas suivants :

- Proposé à la vente, à la

location ;

- Déjà attribué à un acheteur ou

un locataire et en attente d'occupation ;

- En attente de règlement de succession ;

- Conservé par un employeur pour un usage futur au

profit d'un de ses employés ;

- Gardé vacant et sans affectation précise par

le propriétaire (exemple un logement très vétuste).

I.1.4. Impact

Les impacts, d'un point de vue strictement écologique,

sont des déviations de dynamiques naturelles d'évolution

aboutissant à des modifications de l'état théorique

d'écosystème. Un impact sur l'environnement peut se

définir comme l'effet, pendant un temps donné et sur un espace

défini, d'une activité humaine sur une composante de

l'environnement pris dans le sens large du terme (c'est-à-dire englobant

les aspects biophysiques et humains), en comparaison de la situation probable

advenant la non-réalisation du projet (Wathern, 1988).

Par ses actions, l'Homme engendre donc consciemment ou non des

influences et des incidences sur les écosystèmes. Ces effets sont

dénommés impacts.

v Dimension de la notion d'impact

Pour traiter de l'impact, trois dimensions sont indissociables

selon (André et al., 1999) :

- La grandeur de l'impact : désigne le changement

de la mesure d'une variable de l'environnement compte tenu du contexte

général, tant spatial que temporel. Cette grandeur peut

constituer une mesure ou en une prédiction. C'est une mesure

quantifiable.

- L'importance de l'impact : jugement porté par

l'expert sur l'importance des modifications anticipées, qui tient compte

du contexte d'insertion spatial et temporel du projet.

- La signification de l'impact : valeur variable

qu'accorde chacun des acteurs aux deux caractéristiques

précédentes (reflet d'appropriation de l'espace de vie,

perception et évolution souhaité).

I.1.5. Physionomie

Par analogie, c'est un ensemble des caractères, des

traits physiques qui donne à un objet, à un lieu, un aspect

particulier ou remarquable (Physionomie d'un navire, d'un meuble, d'une

rue.)

En écologie ; ce terme, nous renvoient à

une allure que revêt un groupement végétal ou un paysage

(foret, lande, prairie, etc...).

Quant à notre milieu d'étude, la physionomie ici

nous rappelle voire nous renvoient à la diversité du paysage que

le quartier nous présente.

I.1.6. Croissance urbaine

La croissance urbaine est l'extension de ville

liée le plus souvent à l'augmentation de la

population urbaine, c'est-à-dire aux

phénomènes d'urbanisations. En s'étendant, les villes ont

tendance à s'aplatir (les habitations ont moins d'étages) et

à provoquer une hausse du prix du foncier.

Les

pays en

développement voient leur population urbaine croître

très rapidement et les plus grandes villes des pays en

développement rattrapent ou dépassent en taille celles des pays

développées. Nombre de ces néo-urbains vivent dans

des

bidonvilles.

I.1.7. Planification

spatiale

La planification spatiale ou planification

territoriale est une pratique visant à fixer, pour un

territoire donné, les objectifs de développement et de

localisation harmonieuse des hommes, de leurs activités, des

équipements et des moyens de communication.

La planification spatiale met en pratique les méthodes

de

planification au

service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. On distingue

différentes échelles de la planification spatiale :

v le territoire national : l'

aménagement

du territoire ;

v la région, le massif ou une bande littorale :

la

planification

régionale ;

v le quartier, la ville, jusqu'à

l'agglomération : l'

urbanisme ;

v l'îlot ou un groupe de bâtiments dont la

composition n'atteint pas la superficie du quartier : la

composition

urbaine ;

v le bâtiment : l'

architecture.

Pierre Merlin, dans

sondictionnaire qu'il a co-dirigé, affirme qu'il s'agit d'une

« action visant à fixer, pour un territoire donné,

les objectifs de développement et de localisation harmonieuse des

hommes, de leurs activités, des équipements et des moyens de

communication. »

Laurent Devisme, le décrit comme un

« dispositif politique ayant pour objectif la prédiction

du contexte et la mise en cohérence des actions, publiques et

privées, dans un domaine et/ou un espace, pour une durée et

à une échéance

déterminée. »

On traduit « planification spatiale » par

«

spatial

planning » et non pas «

urban

planning », cette dernière expression renvoyant

à l'«

aménagement

du territoire » en tant que pratique générale.

La planification spatiale est une action publique qui a

pour objet le territoire.

Cette action apour objet de rechercher un équilibre

harmonieux et optimal entre la protection de l'environnement, la diffusion du

développement économique et la satisfaction des besoins sociaux.

Elle s'appuie sur des activités de coordination horizontale (entre les

politiques sectorielles) et verticales (entre les différentes

collectivités territoriales) et règlemente la destination de

l'utilisation des sols.

Conclusion partielle

Tout au long du premier chapitre de notre mémoire,

l'accent a été mis sur des considérations

générales d'ordres conceptuels et théoriques. La

démarche suivie a consisté à clarifier les termes de base

utilisés dans le travail. Il s'agit d'une démarche

nécessaire dans la réalisation de tout travail scientifique car

elle permet d'éviter les ambiguïtés ou confusions dans le

sens des termes utilisés et de faciliter la compréhension du

contenu du travail.

Le deuxième chapitre qui suit, se focalisera sur la

présentation ou la connaissance du milieu d'étude qui est le

quartier Mitendi.

CHAPITRE DEUXIEME : LE

QUARTIER MITENDI DANS LA VILLE DE KINSHASA

II.1. URBANISATION DE LA VILLE DE

KINSHASA

II.1.1. Les causes de la

croissance urbaine :

Elles constituent un facteur important de la croissance

démographique de la ville de Kinshasa.

a) La croissance naturelle

Alors qu'au début du 20eme siècle,

Kinshasa n'est qu'un petit centre urbain de 10.000 habitants, elle connait un

essor important dès les années 1920. C'est en effet en 1922 que

la Ville supplante Boma, trop excentrée, et devient capitale du Congo

Belge. Il s'en suit une croissance économique forte incitée par

l'augmentation des investissements et par là un besoin de main d'oeuvre

conséquent, pour l'industrie surtout, qui migre vers la cité

(Pain, 1984). En 1960, la population Kinoise est au nombre de 400.000 hab.

En moins d'une décennie, elle double pour atteindre 901.520 habitants en

1967 (Ministère du Plan, 2005). La situation socio-économique du

pays est alors catastrophique et amène de plus en plus de ruraux

à migrer vers Kinshasa. Il est question d'un accroissement annuel moyen

de 9% entre 1924 et 1970 (Pain, 1984). Actuellement, bien que les

données statistiques ne soient pas parfaitement fiables, elle est

estimée à plus de 8 millions d'individus avec un taux de

croissance annuel moyen stabilisé autour des 4% (Ministère du

Plan, 2005).

La structuration de la population Kinoise suit une pyramide

des âges à peu près également répartie entre

les deux sexes, posée sur une large base puisque plus de 50% de

la population a moins de 15 ans et un sommet particulièrement

fuselé du fait d'une espérance de vie à la naissance ne

dépassant pas les 54,36 ans en 2009 (Congo Kinshasa

statistiques-mondiales.Com).

b) L'exode rural et croissance migratoire

Les raisons de l'exode et croissances migratoire sont les

suivantes : la recherche d'un emploi , la recherche d'une vie

meilleure , le goût de l'aventure , les études

supérieures et les établissements supérieur ou

universitaire , l'aspiration de devenir citadin , la fuite des

travaux de champs , les salaires plus élevés et l'animation

urbaine , les guerres et les conflits politiques d'où diminution de

la force de travail en milieu ruraux. Les troubles politiques qui se sont

succédés depuis 1990 et les guerres qui s'en sont suivies ont

occasionné des gros mouvements de la population. Et la ville de

Kinshasa, en l'espace d'une décennie, a accueilli beaucoup de

déplacés de guerre. Les recensements risquent de déjouer

tous les pronostics des démographes.

II.1.2. L'espace urbain

Construite sur une vaste plaine à l'Est et des collines

à l'Ouest constituant un amphithéâtre entaillé par

les rivières, Kinshasa compte 24 communes dont certaines sont

situées sur les collines comme Mont-Ngafula (358,90 ha), Bumbu (5,30

ha), Selembao (23,18 ha), Kisenso (16,60 ha), Ngaliema (224,30 ha) surplombant

les vallées encaissées. Certaines communes comme Makala (5,60 ha)

et Ngaba (4,00 ha), bien que situées en une partie dans la plaine,

commencent par endroit à prendre de l'altitude des collines en

périphérie. Sur les plaines alluviales de la ville, il y a les

communes de Limete (67,60 ha), Kalamu (6,64 ha), Bandalungwa (6,82 ha),

Ngiri-Ngiri (3,40 ha), Kinshasa (2,87 ha), Barumbu (4,72 ha), Lingwala (2,88

ha), etc. Elles subissent des inondations et marécages lors de grosses

pluies diurnes. Cela est dû au mauvais drainage des plaines alluviales

qui sont inondées en saison des pluies.

Dès sa création, Kinshasa a débuté

avec les communes de Kintambo (3,9 ha), Gombe (29,33 ha), Kinshasa (2,87 ha),

Barumbu (4,72 ha), Lingwala (2,9 ha). Pour ainsi s'étendre avec les

communes de Selembao (23,18 ha) dans les collines et puis sur la vaste plaine

située au-delà de la rivière N'djili avec la commune de

N'djili (11,40 ha), Masina (69,73 ha), Kimbasenke (297,78 ha), N'sele(898,79

ha), Maluku (7.948,80 ha). L'on constatera après sa création, la

naissance des cités planifiées de Lemba (23,70 ha), de Matete

(4,88 ha).

II.1.2.1. La dimension spatiale : une planification

urbaine insuffisante

a) La planification urbaine à l'époque

coloniale : la base du déséquilibre socio-spatial de

l'urbanisation kinoise

La période allant de 1881 à 1930 peut être

considérée comme la période marquant le début de

l'organisation spatiale de la ville de Kinshasa. Les développements de

cette époque sont surtout basés sur la régulation

foncière assurée par l'État. Cependant, la production de

la ville se caractérise alors par l'absence d'outils de gestion

adéquats (Lusamba, 2001). C'est vers la fin de cette période, en

1923, avec le transfert de la capitale de Boma à Kinshasa, que la ville

acquiert de manière évolutive un modèle

ségrégatif, programmé et planifié pour mieux

organiser le territoire urbain (LeloNzuzi, 2011 ; Maximy, 1984 ; Pain, 1984).

Motivé dans son rôle de régulateur, l'État modernise

le système de gestion administrative et aménage les grands

équipements (port capable d'accueillir de grands navires, gare

ferroviaire, casernes, etc.) et les infrastructures de base (routes, chemins de

fer, etc.) (Maximy, 1984 ; Pain, 1984). Les justifications essentielles de

l'organisation spatiale de la ville sont à la fois d'ordre

économique et politique (Maximy, 1984). Sur le plan économique,

l'État favorise l'exportation des matières premières

à travers un réseau de postes commerciaux jalonnant les

principales voies de communication. Sur le plan politique, le pouvoir assure sa

domination grâce à un réseau de postes militaires.

L'objectif politique était aussi de produire un paysage urbain attrayant

pour assurer le bien-être des populations. Ainsi, à cette

époque, l'aménagement de l'espace implique la planification de

l'occupation du sol en veillant sur l'équilibre entre les besoins en

croissance et une offre en terrain conséquente assurée par les

chefs coutumiers.

Entre 1930 et 1960, l'État planifie la création

des quartiers, fixe leur taille, la répartition de la population et

fournit les infrastructures et services de base nécessaires à

l'organisation et à la gestion de l'espace urbain. Cette politique a

conduit à un zonage entre les quartiers d'affaires et commerciaux, les

quartiers résidentiels européens et ceux des travailleurs

indigènes, en essayant d'éviter la création des quartiers

populaires insalubres.

Durant toute la période coloniale, le

développement urbain recherche une cohérence entre le

désir d'un urbanisme adapté au modèle occidental qui se

veut garant des formes architecturales ou esthétiques et des

règles de sécurité ou d'hygiène. L'on cherche aussi

à planifier la réalisation des travaux publics :

équipements, voiries et drainages, réseau d'eau et

d'électricité, etc. Au final, c'est un habitat de type

européen très attractif et bien équipé qui a

été produit d'un côté, et de l'autre, un habitat

traditionnel avec moins d'infrastructures et services de base et donc moins

attractif (Saint Moulin, 2010). Même si le développement urbain

global est marqué par la maîtrise et la valorisation de l'espace

public (Katalayi, 2014 ; LeloNzuzi, 2011), les bases d'une ville double sont

mises en place à cette époque. L'implication des chefs coutumiers

dans la distribution et la commercialisation des parcelles de terrain, alors de

moindre importance, prend de l'ampleur à la veille de

l'indépendance (Mpuru et Kibala, 2016 ; Kabamba, 2014 ; Katalayi, 2014).

Après l'indépendance, c'est à partir de l'habitat produit

pour les indigènes que l'expansion va débuter pour

s'étendre dans les zones périurbaines lointaines.

b) La planification urbaine après

l'indépendance : l'ancrage des difficultés socio-spatiales de

l'urbanisation kinoise

Comme dans nombre de villes situées en Afrique

subsaharienne, il est manifeste que la politique menée à Kinshasa

en matière d'aménagement du territoire a été et

reste très peu performante (SOSAK, 2014).

Le décret du 20 juillet 1957 fait, jusqu'à ce

jour, office de Code de l'urbanisme en RDC. Il propose deux outils

complémentaires de planification urbaine, dont le premier est le Plan

Local d'Aménagement (PLA). Ce dernier définit la destination

principale des grands secteurs urbains, les zones d'extension et un

schéma de structure pour la voirie. Il s'agit donc d'un dispositif

stratégique au sens où nous l'avons défini au chapitre II.

Le second outil est le Plan Particulier d'Aménagement (PPA), celui-ci

correspond à un plan d'occupation du sol qui, en théorie,

représente un dispositif de liaison entre les documents

stratégiques et les outils de l'aménagement opérationnel.

En effet, les PPA doivent respecter les principes retenus dans le Plan Local

d'Aménagement. Ils sont très détaillés et

concernent des périmètres relativement restreints. À

l'échelle de l'îlot, ils fixent les règles de construction,

d'occupation du sol, d'alignement de voirie, etc. En théorie, le PLA est

essentiel pour identifier les futures terres urbanisables, en fonction du site

et des fonctionnalités de la ville, mais aussi des moyens de

communication et d'accès aux services et équipement de base. Le

PPA, quant à lui, permet de contrôler les nouvelles constructions

et installations des équipements et de la population. En

réalité, un regard rétrospectif sur la planification

urbaine de Kinshasa depuis l'indépendance montre que ces documents de

planification sont suivis de peu d'effets concrets sur le terrain (LeloNzuzi,

2017 ; Kabamba, 2014 ; Katalayi, 2014 ; SOSAK, 2014 ; LeloNzuzi, 2011). La

planification de la croissance urbaine n'a été, en

réalité, effective que pendant la période coloniale.

Les récentes études estiment que la surface

totale construite à Kinshasa a fortement augmenté ces

dernières années (Angel et al., 2016 ; SOSAK, 2014). Par contre,

la fourniture d'infrastructures et de services collectifs ne suit pas le rythme

de cette croissance (INS, 2014). L'expansion urbaine continue même en

présence de problèmes liés au transport. Kinshasa est une

ville à structure monocentrique où les fonctions administratives

et les opportunités d'emplois, le marché central, les bureaux et

les sites industriels, sont concentrés autour du centre-ville.

II.1.2.2. L'espace humain dans

une ville

La ville concentre du coup tous les problèmes de

grandes villes du Tiers Monde : paupérisation, maladie,

insalubrité, précarité,... Telles sont les

caractéristiques de la vie de la majeure partie de la population

kinoise.

v Toponyme

En kikongo, Kinshasasignifie le

« Marché au sel » (de

nshasa= « sel » et du locatif ki). Ce nom

devint officiel après l'indépendance du pays, en 1966,

remplaçant celui de « Léopoldville » qui fut

donné en 1881 par l'explorateur Henry Morton Stanley en l'honneur du roi

des belges Léopold II au service duquel il se trouvait.

En face, sur la rive droite du fleuve Congo, se trouve

Brazzaville, capitale de la république du Congo. Pour bien

différencier les deux pays ayant « Congo » dans

leurs noms, on appelle parfois la république démocratique du

Congo « Congo-Kinshasa » et la république du

« Congo-Brazzaville ».

Kinshasa forme une entité administrative à

statut particulier, c'est le centre administratif, économique et

culturel de la république démocratique du Congo. Elle

s'étend sur plus de 30 km de l'est à l'ouest et sur plus de 15 km

du nord au sud. Ses habitants sont appelés les Kinois. La population de

Kinshasa contient des représentants de la majorité des ethnies du

Congo.

v Capitale grandissante

En 1923, la ville hérita de la fonction de centre

administratif assumée jusque-là par Boma, par la mise en

application de l'arrêté royal du 1er juillet 123. La

ville était auparavant un « district urbain ».

À cette époque, Léopoldville est confinée aux

communes de Kitambo et de la Gombe actuelle développées autour de

la Baie de Ngaliema. Ensuite apparurent les communes de Kinshasa, de Barumbu et

de Lingwala. Dans les années 1930, celles-ci accueillent la

majorité des logements pour les employés de la Chanic, la

Filtisaf et l'UtexAfrica. Léopoldville ne devint juridiquement une ville

que le 25 juin 1941 (avec 5000 hectares et 53000 habitants). Par la même

occasion, elle devient capitale de la colonie, chef-lieu de la province du

Congo-Kasai et du district du Moyen-Congo. Elle était divisée en

deux zones : la zone urbaine, avec Léo II, Léo-Ouest,

Kalina, Léo-I ou Léo-Est, et Ndolo ;et la zone

indigène au sud. La croissance de la ville s'amplifie en 1945 avec la

fin du travail forcé, qui permet aux populations noires d'augmenter.

v v Les problèmes écologiques

La ville est confrontée à d'importants

problèmes écologiques.

Au premier rang, le problème de l'énergie. En

effet, en dépit d'un fort potentiel hydroélectrique des barrages

d'Inga I et II, le réseau électrique est vieillissant, mal

calibré et peu étendu. Les branchements illégaux et les

incidents quotidiens, d'origine naturelle ou humaine, provoquent des pannes

à répétition. L'absence d'une énergie disponible

partout et peu couteuse explique l'usage des autres sources

d'énergies. En 1984, Marc Pain montre qu'environ 45% de la population

fait la cuisine avec des combustibles d'origine pétrolière, la

grosse majorité des autres avec du bois ou du charbon de bois

provenant de la déforestation.

Le second est la gestion de l'eau. L'eau potable est

assurée par la société publique Regideso. Mais les

infrastructures de traitement et d'acheminement de l'eau sont également

vétustes et limitées, donc incapables de satisfaire les demandes

grandissantes de la ville. La suspicion sur la qualité de l'eau est la

raison pour laquelle grandit un marché de l'eau en bouteille et

s'installent des systèmes de filtration chez les particuliers

aisés. Sans eau courante, des quartiers entiers emploient le

système D.

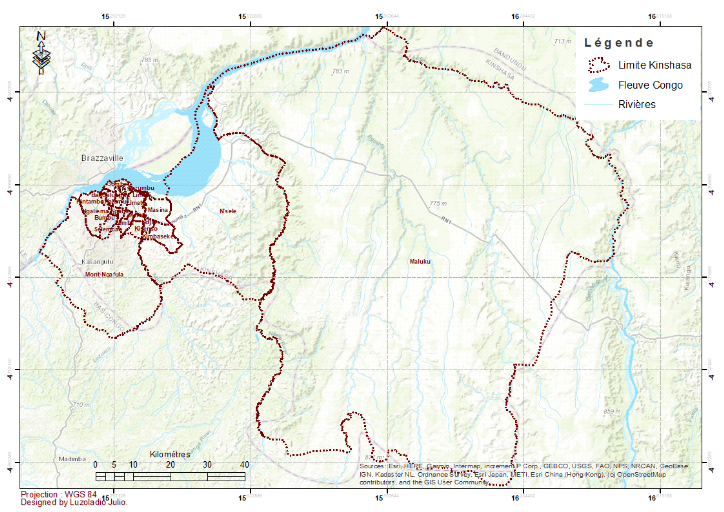

Carte II.1. : Carte administrative de la Ville

province de Kinshasa.

II.1.3. A l' origine de la

commune annexe

Jadis, Mont Ngafulafut un grand village

situé dans un territoire suburbain etqui se trouvait sur la terre des

Bahumbu, qui en sont natifs et propriétaires. Ce no m de Mont-Ngafula

tire son origine de deux mots à savoir : Mont qui signifie

colline etNgafula, nom du chef (Kapita) du village. Selon le rapport

de la commune, avant l'indépendance de la République

Démocratique du Congo, cette partie de la ville deKinshasa avait connu

une immigration du peuple Teke, venu pour la plupart de la partiesud-ouest de

la République du Congo Brazzaville (Rapport annuel, Exercice 2010).A

cette même époque, un autre groupe, les Laris bien que formant une

infime minorité,vint s'installer à côté des Teke qui

les avaient précédés.

Mont-Ngafula est devenu par le décret-loi du 13 octobre

1959 portant organisation des communes et des villes notamment en ses articles

117 à 123, une zoneannexe et a cessé d'être un grand

village des Bahumbu et, par le même fait, elle a été

détachée du territoire de Kasangulu dont elle dépendait et

fut rattachée à la ville de Kinshasa. Huit ans après, la

zone annexe entre dans le statut spécial des communes suburbaines par

l'ordonnance loi n°67-117 du 10 avril 1967 portant organisation

territoriale, administrative et politique. Cependant, par l'ordonnance

présidentielle n°008-24 du 20 janvier 1968, la commune suburbaine

de Mont-Ngafula a obtenu le statut des communes urbaines de la capitale,

consacrant ainsi sa création officielle en tant que commune urbaine

(Carte II.2).

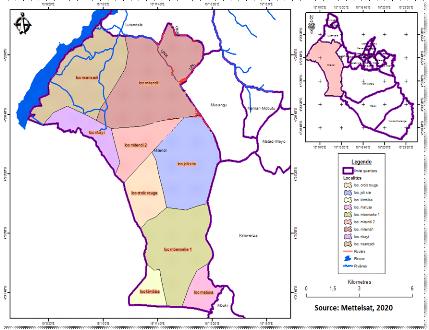

Carte II.2: La commune de Mont-Ngafula dans la

ville de Kinshasa

Située au Sud-Ouest de la ville de Kinshasa, l'actuelle

commune de Mont -Ngafula faisant partie des zones annexes des

Léopoldville a été intégrée dans

celle-ci et a eu le statut de commune par l'arrêté n°69-0042

du ministère de l'intérieur du 23 janvier 1969 fixant les

communes de Kinshasa au nombre de 24. La commune de Mont -Ngafula a une

superficie de 358,90 km² (quatrième en superficie) avec une

population de 223.132 habitants, soit une densité de 622 habitants par

kilomètre carré. Elle est limitée : 1° Au nord par

les communes de Makala, Selembao, Lemba et Kisenso ; 2° Au Sud par le

territoire de Kasangulu (Kongo-Central) ; 3° A l'Est par les communes de

N'djili, Kimbanseke et N'sele ; 4° A l'Ouest par la commune de Ngaliema et

la République du Congo. La commune de Mont-Ngafula a une vocation

agro-pastorale et touristique. Cependant, elle éprouve d'énormes

difficultés pour la réhabilitation de routes de desserte agricole

et la répartition des ponts.

II.2.Le quartier Mitendi dans la

ville de Kinshasa

Dans ce deuxième chapitre de notre étude, nous

nous préoccuperons de faire la connaissance de notre milieu de recherche

qui est le quartier Mitendi. Il s'agit d'une approche géographique qui

portera sur les aspects que voici :

v La situation géographique et son étendue.

v L'aperçu historique et l'organisation administrative

actuelle.

v Les aspects géophysiques.

v Les aspects sociodémographiques et

économiques.

v Les équipements socio collectifs et quelques

problèmes environnementaux.

II.2.1.Localisation du quartier Mitendidans la commune de

Mont-Ngafula

Carte II.3 : Localisation du quartier

Mitendi dans la commune de Mont-Ngafula

Comme l'illustre la carte II.3, le quartier Mitendi

créé depuis 1987, est limité :

v au nord par la localité Nkayi et le quartier

Lutendele,

v au sud par le quartier Mbuki et une Kasangulu,

v à l'Est par le quartier Musangu, kimwenza dont il se

sépare par les rivière Lukaya et Mambidisi

v Enfin à l'ouest, c'est la localité kimvula qui

le délimite qui fait sa frontière avec la province du Kongo

central (territoire de kasangulu).

Le quartier Mitendi est l'un des plus vastes de la commune de

Mont-ngafula. Sa superficie mesure 1150 ha soit 3,2% du territoire total de la

commune de Mont-ngafula.

v Bref notice historique

C'est en 1987 que le quartier Mitendi fut créé.

Il faisait administrativement partie intégrante du territoire

Matadi-Mayo, qui a cause de son étendue très vaste, a

suscité la décision de l'autorité politico-administrative

de la ville et de la commune pour qu'il soit découpé afin de

faciliter la coordination des activités politiques et administratives et

surtout rapprocher les administrés (population) des autorités

municipales.

La toponymie du quartier signale que le nom Mitendiou Muteni,

mot d'origine Humbu qui signifie lumière. C'est le feu NsanzadiMakamba

Gustave qui fut le premier chef coutumier. A sa mort, il fut remplacé

par son neveu Mbala-Nkunku décédé en 1991. De 1991à

2019, ce fut le tour de monsieur Mbala Bobo-Paul qui le remplaça

après 18 ans de règne.

Ainsi la famille désigna alors Monsieur MbutaNkuku Jean

Paul en remplacement de son défunt Papa Mbala Bobo, alors que le

groupement de Mbenseke- Mfuti s'était opposé à sa

désignation. Ce qui provoque de sérieux problèmes de

succession suite aux divergences ainsi créées au sein des

familles.

Actuellement c'est sa nièce MbukaNdona Anne qui depuis

le 15 février 2015 est à la tête du groupement qui est

organisé en localités coutumières. Le quartier Mitendi est

dirigé par Monsieur Mbala Ndonzuao Anselme assisté par un adjoint

Monsieur BalendaNsoki Saint Paul.

II.3. ASPECTS BIO-PHYSIQUES

A l'instar de la plupart des quartiers de la commune de

Mont-ngafula, la morphologie (relief) du quartier Mitendi est constituée

par un paysage des collines arrondies qui se suivent et entrecoupées des

vallées encaissées. Ces dernières étant le plus

souvent drainées par les cours d'eau avec des lits divagants.

Les collines sont sujettes à des ravinements sur des

sites occupées par les habitants, avec des constructions anarchiques qui

provoquent des érosions en saison pluvieuse. Les vallées humides

sont des espaces maraichers et piscicoles explicités par la population

pour nourrir la ville.

L'hydrographie du quartier Mitendi compte deux cours d'eau

importants à savoir la rivière Mitendi et le ruisseau Mambidisi

leurs eaux permettent l'arrosage des cultures maraichères qui se

pratique dans leurs vallées.

Le sol est argilo-sablonneux sur les versants et les sommets

des collines alors que les vallées sont garnies des sols alluvionnaires

(limoneux) favorables aux cultures dans laquelle évolue l'espace en

expansion du quartier périphérique Mitendi. En effet comme toute

région de Kinshasa dont Mitendi fait partie, ce dernier jouit d'un

climat tropical humide du type AW4 selon la classification de Köppen.

(PAIN M, 1979)

Il fait chaud toute l'année avec une moyenne annuelle

de 25°C. Une caisse relative est cependant séparée pendant

la saison sèche (18-20°C) qui dure 4 mois contre une longue saison

pluvieuse de plus ou moins 8 mois (total annuel 1400-1500mm/an).

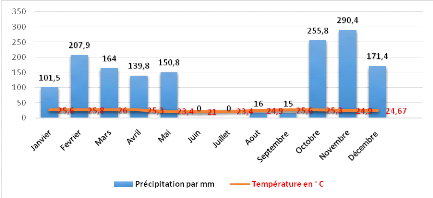

Le tableau ci-après présente les valeurs

pluviothermiques enregistrées à la station Météo

(mettelsat) de Binza-Delvaux.

Tableau II.1. Données

pluviothermiques

|

Mois

|

J

|

F

|

M

|

A

|

Ma

|

J

|

Jt

|

At

|

S

|

O

|

N

|

D

|

ANNÉE

|

|

T°C

|

25,6

|

25,8

|

26

|

25,3

|

23,4

|

21

|

23,4

|

24,9

|

24,9

|

25,6

|

25,3

|

24,9

|

24,67

|

|

Pmm

|

101,5

|

207,9

|

164

|

139,8

|

150,8

|

0

|

0

|

16

|

15

|

255,8

|

290,4

|

171,4

|

1512,6

|

Source : Mettelsat, 2019

Figure II.1 : Diagramme

ombrothermique du quartier Mitendi en 2019

Carte II.4 :Le degré de pentes au quartier

Mitendi Carte II.4 :Le degré de pentes au quartier

Mitendi

Cette représentation cartographique (Carte II.4.) nous

montre comment se présente le quartier Mitendi suivant la

dénivellation, sinon le degré de pente se trouvant dans ce

milieu. Qui va de façon graduelle, en commençant de 0

degré à 4, jusqu'au dix-neuvième degré. Elle nous

montre également l'allure de terrain, ce qui veut dire que c'est un

espace à forte pente.

II.4. DONNÉES

SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

La section précédente de notre étude,

vient de décrire quelques aspects géophysiques relatifs à

notre milieu d'étude. A présent l'attention est localisée

sur l'analyse de quelques données démographique.

Les aspects retenus sont les suivant :

v L'évolution des effectifs

démographiques ;

v La répartition spatiale de la population ;

v La structure selon l'âge, le sexe et les

catégories socioprofessionnelles.

II.4.1 Evolution des effectifs

de la population

Selon les rapports administratifs du bureau du quartier

Mitendi, sa population était estimée à 16.700 habitants

à la fin de l'année 2019.

Néanmoins, on constate que ces effectifs

démographiques ont connu une évolution au cours de dix

dernières années soit de 2010 à 2019. Le tableau

ci-après confirme nos propos.

Tableau II.2. Effectifs de la population de 201O

à 2019

|

Année

|

Effectifs

|

Indice évolutif

A base de 100

|

|

2010

|

15.291

|

100

|

|

2011

|

16.710

|

109,2

|

|

2012

|

18.551

|

120,2

|

|

2013

|

21.816

|

131,2

|

|

2014

|

22.515

|

148,8

|

|

2015

|

23.940

|

152

|

|

2016

|

29.534

|

158,3

|

|

2017

|

30.605

|

158,5

|

|

2018

|

14.622

|

106,5

|

|

2019

|

16.710

|

120,7

|

Source : Rapport annuel bureau du

quartier Mitendi 2019

Traitement statistique des données par l'auteur

(Luzoladio Julio).

Figure II. 2 : Effectifs de la population

de Mitendi 2010 à 2019

L'analyse interprétative des données statistique

reprise dans les tableau ci-haut, est illustré par les graphique, montre

que la population du quartier Mitendi connait une évolution croissante

au court de la période considérée allant de 2010 à

2019 pour un indice évolutif évaluer a 108,4. En

considèrent les années successives, en remarque également

une croissance continue sauf entre les années 2018 et 2019 qui

présente une baisse.

En effet, cette période a connu une restructuration

dans l'organisation territoriale et administrative du quartier Mitendi, avec la

décision de l'autorité créant un nouveau quartier comme

dénommé Kimvula. Cet acte administrative a entrainé la

réduction de l'effectif global de la population toute fois, il faut

retenir que la croissance global de la population du quartier Mitendi

s'explique par la conjugaison de deux facteurs essentiels à

savoir : la croissement naturelle par les naissances et les

décès d'une part et d'autre part par le mouvement migratoire,

comme le confirme les tableaux ci-après.

II.4.2. Répartition des

populations selon les localités

Représentation de la répartition de la

population de Mitendi selon leurs localités.

Tableau II.3 : Les effectifs démographiques

selon les localités.

|

N°

|

Localités

|

Effectifs

|

%

|

|

1

|

Mitendi I

|

3985

|

24

|

|

2

|

Mitendi II

|

1257

|

7

|

|

3

|

Mbenseke I

|

3619

|

22

|

|

4

|

Matusa

|

1985

|

12

|

|

5

|

Nsanzadi

|

2177

|

13

|

|

6

|

Nkayi

|

232

|

1

|

|

7

|

Jolie site

|

3445

|

21

|

|

8

|

Kimbinsa

|

227

|

1,4

|

|

9

|

Croix rouge

|

273

|

1,6

|

|

TOTAL

|

|

16700

|

100

|

Traitement statistique par l'auteur (Luzoladio Julio)

Source : Rapport annuel du bureau du

quartier

Effectif démographique selon les

localités

Figure II. 3 : Effectif

démographique

La considération des renseignements statistique du

tableau II.3et la figure qui l'accompagne nous permet de réaliser

quelque commentaire en rapport avec la répartition de la population du

quartier Mitendi dans les localités. Ainsi trois classes de peuplement

se dégagent à savoir : les localités peuplées

ayant le taux supérieur à 20% comme Mitendi 1,

MbesekeMfuti et Jolie site.

Les localités moyennement peuplées avec un taux

variant entre 10 à 20 % comme Matusa et Nsazadi. En fin les

localités peu peuplée dont le taux est inferieure a 10 %

comme Mitendi II,Croix rouge, Kimbinsa et Nkayi. L'inégalité des

peuplements s'explique par trois facteurs essentiels qui sont :

l'ancienneté de l'occupation, la disponibilité en infrastructure

et en équipements de base et sans oublier l'accessibilité.

II.4.3. Structure de la

population du quartier Mitendiselon l'âge, le sexe et les

catégories socio-professionnelles.

Tableau II.4. Structure de la population selon

l'âge et sexe

|

Groupes d'âges

|

P0PULATION CONGOLAISE

|

POPULATION ETRANGERE

|

POPULATION GENERALE

|

|

|

Hommes

|

Femmes

|

Total

|

Hommes

|

Femmes

|

Total

|

Hommes

|

Femmes

|

Total

|

%

|

|

O-4

|

1035

|

1406

|

2711

|

0

|

0

|

0

|

1305

|

1406

|

2711

|

|

|

5-9

|

1275

|

1346

|

2621

|

0

|

0

|

8

|

1275

|

1346

|

2621

|

|

|

10-14

|

1500

|

1332

|

2832

|

3

|

0

|

3

|

1503

|

1332

|

2835

|

|

|

15-17

|

1023

|

1300

|

2323

|

0

|

0

|

0

|

1023

|

1300

|

10490

|

|

|

ST

|

5103

|

5384

|

10487

|

3

|

0

|

3

|

4106

|

5384

|

10490

|

62,78

|

|

18-22

|

422

|

585

|

1027

|

0

|

1

|

1

|

442

|

586

|

1028

|

|

|

23-27

|

384

|

542

|

926

|

0

|

0

|

0

|

384

|

542

|

926

|

|

|

28-32

|

362

|

387

|

749

|

0

|

0

|

0

|

362

|

387

|

749

|

|

|

33-37

|

351

|

358

|

709

|

0

|

0

|

0

|

351

|

358

|

709

|

|

|

38-42

|

332

|

345

|

677

|

0

|

0

|

0

|

332

|

345

|

677

|

|

|

43-47

|

138

|

149

|

287

|

0

|

0

|

0

|

138

|

149

|

287

|

|

|

48-52

|

128

|

137

|

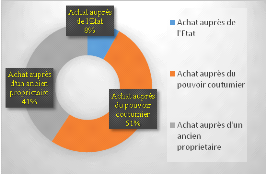

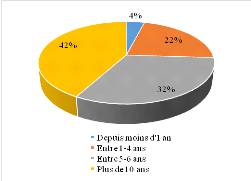

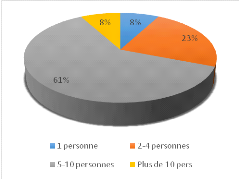

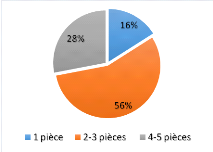

265