Année académique 2014-2015

Histoire du Comité de Lutte contre la

Répression au

Maroc

Analyse d'une association centrée en Belgique :

1972-1995

Mémoire présenté sous la direction de Mme

Anne Morelli en vue de l'obtention du titre de Master en histoire à

finalité Archives et documents

EL BAROUDI, Ziad

Table des Matières

Liste des sigles Avant-propos

Introduction 1

Chapitre I : Méthodologie 3

a. La bibliographie 3

b. Les centres de documentation 4

c. Les archives des particuliers 6

d. Les sources orales 7

Chapitre II : Chronologie de la politique marocaine

8

A. Le Camp du Palais 8

a.1 Le Roi 8

a.2 Le Makhzen 10

B. Les Partis politiques au Maroc 14

b.1 L'émergence d'une conscience partisane : 1927-1934

14

b.2 Emergence du Mouvement National : 1934-1943 15

b.3 Les Partis politiques, quelle gauche pour quelle droite ? :

1943-1959 16

b.4 Le face-à-face entre le Palais et les Partis

politiques : 1959-1965 19

b.5 Vers un nouveau consensus politique et la question du Sahara

occidental : 1965-1983 23

C. L'appareil sécuritaire au Maroc 27

c.1 Les Forces Armées Royales 27

c.2 Les polices politiques 28

c.3 Les lieux de détentions et tortures au Maroc 34

Chapitre III : L'exil politique 34

a. Du Maghreb vers l'Europe : fuir le despotisme d'Hassan II

34

b. Les Amicales des Travailleurs et Commerçants Marocains

36

c. Syndicalisme et opposition marocaine en Europe 39

Chapitre IV : Les Comités de Lutte contre la

Répression au Maroc 41

A. Le Comité de Paris : Comité pionnier

1972 41

a.1 Les objectifs du Comité 42

a.2 Les premiers rapports du Comité : 1972-1976 43

B. La Belgique : du Comité carolorégien au

Comité bruxellois : 1973-1995 43

B.1 La composition des comités 43

b.1.2 Le comité de Charleroi 44

b.1.3 Le comité de Bruxelles 45

b.1.3.1 Rencontres à la CGSP 45

b.1.3.2 De la CGSP aux mouvements associatifs belges 45

b.1.3.3 Des mouvements associatifs belges aux

représentants politiques belges 46

B.2 Le fonctionnement du comité bruxellois 48

b.2.1 Le modèle bruxellois : membres

délibératifs et membres consultatifs 49

b.2.2 Gestion financière et le réseau de

solidarité syndicale 54

B.3 Activités et publications 58

b.3.1 Du second rapport de Paris aux premières

coordinations européennes : 1977-1979 60

b.3.2 Les premières activités du Comités de

Lutte contre la Répression à Bruxelles : 1977-1983 66

b.3.3 La mission juridique André Tremblay et les

émeutes du 21 juin 1981 69

b.3.4 Les relations entre les CLCRM en Europe: coordinations et

bilans d'activités 1977-1983 78

b.3.5 La mission médicale Brutsaert-Moulaert et le Groupe

« 84 » de Marrakech : 1984 88

b.3.6 De la coordination des CLCRM de Strasbourg à

l'affaire Albert Raes : 1985-1989 98

C. Bilans et résultats obtenus 107

Conclusion 113

Sources et bibliographie 118

Glossaire des personnalités 139

Annexe 158

Liste des sigles

Partis, associations et institutions : Maroc (Maghreb)

ALM Armée de Libération

Marocaine

AMDH Association Marocaine des Droits de

l'Homme

ASDHOM Association de Défense des Droits

de l'Homme au Maroc

CALM Comité d'Action et de Lutte

Marocain

CDT Confédération

Démocratique du Travail

CNC Conseil National Consultatif

DGED Direction Générale de l'Etude

et de la Documentation

DGSN Direction Générale de la

Sécurité Nationale

DST Direction de la Sûreté

Nationale

FAR Forces Armées Royales

FDIC Front de Défense des Institutions

Constitutionnelles

FI Front de l'Istiqlal

FLN Front de Libération Nationale

(Algérie)

MP Mouvement Populaire

MPDC Mouvement Populaire Démocratique

Constitutionnel

OADP Organisation de l'Action

Démocratique et Populaire

OMDH Organisation Marocaine des Droits de

l'Homme

PA Parti de l'Action

PADS Parti de l'Avant-Garde Démocrate et

Socialiste

PCD Parti Démocratique Constitutionnel

PCM Parti Communiste Marocain

PF Poste Fixe

PI Parti de l'Istiqlal

PDI Parti de la Démocratie et de

l'Istiqlal

PJD Parti Justice et Développement

PLP Parti Libéral Progressiste

PLS Parti de la Libération et du

Socialisme

PN Parti National

PND Parti National Démocrate

PSU Parti Socialiste Unifié (Maroc)

POLISARIO Frente Popular de Liberación de

Saguía el Hamra y Río de Oro (Sahara occidental)

PPS Parti du Progrès et du Socialisme

RASD République Arabe Sahraouie

Démocratique (Sahara occidental)

RNI Rassemblement National des

Indépendants

SNE Syndicat National des Enseignants

SNL Syndicat National des Lycéens

UC Union Constitutionnelle

UGEM Union Générale des Etudiants

du Maroc

UGSM Union Générale des Syndicats

Confédérées du Maroc

UGTM Union Générale des

Travailleurs du Maroc

UMT Union Marocaine du Travail

UNED Union Nationale des Etudiants

Démocrate

UNEM Union Nationale des Etudiants du Maroc

UNFP Union Nationale des Forces Populaires

USFP Union Socialiste des Forces Populaires

Partis, associations et institutions.

EUROPE : France, Belgique, Pays-Bas et

Allemagne.

ACAT Action des chrétiens pour

l'abolition de la torture

AJBD Association des Juristes Belges

Démocrates

AMF Association des Marocains de France

APADM Association des Parents et Amis Disparus

au Maroc

ASCLCRM Association des Comités de Lutte

contre la Répression au Maroc

ATMF Association des Travailleurs Marocains de

France

CLCRM ou CCRM Comité de

Lutte contre la Répression au Maroc ou Comité Contre la

Répression au Maroc

CGSP Centrale Générale des

Services Publics (Belgique)

CGT Confédération

générale du travail (France)

CNAPD Coordination Nationale d'Action pour la

Paix et la Démocratie (Belgique)

CNV Christelijk Nationaal Vakverbond

(Pays-Bas)

CSC Confédération des syndicats

chrétiens (Belgique)

CVP Christelijke Volkspartij (Belgique)

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund (Allemagne)

FDF Fédération Démocratique

des Francophones

FGTB Fédération

Général du Travail de Belgique

FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging

(Pays-Bas)

JCB Jeunesses Communistes Belges

JOC Jeunesses Ouvrières

Chrétiennes (Belgique)

JSB Jeunesses Socialistes Belges

KMAN Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederlands

KPB Kommunistische Partij van België

MAB Marokkanisher Arbeiterbund

MOC Mouvement Ouvrier Chrétien

(Belgique)

MCP Mouvement Chrétien pour la Paix

(Belgique)

MR Mouvement Réformateur (Belgique)

MRAX Mouvement contre le Racisme,

l'Antisémitisme et la Xénophobie

ONU Organisation des Nations Unies

OXFAM Oxford Committee for Famine Relief

(section Belgique)

PCB Parti Communiste Belge

PRL Parti des Réformes Libérales

(Belgique)

PSB Parti Socialiste Belge

PSF Parti Socialiste Français

PSU Parti Socialiste Unifié (France)

PSC Parti Social-Chrétien (Belgique)

RDM Regroupement Démocratique Marocain

RW Rassemblement Wallon

UBDP Union Belge pour la Défense et la

Paix

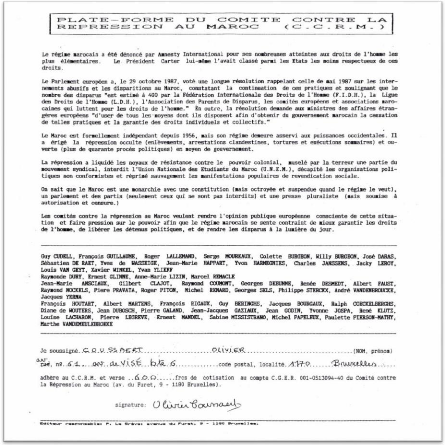

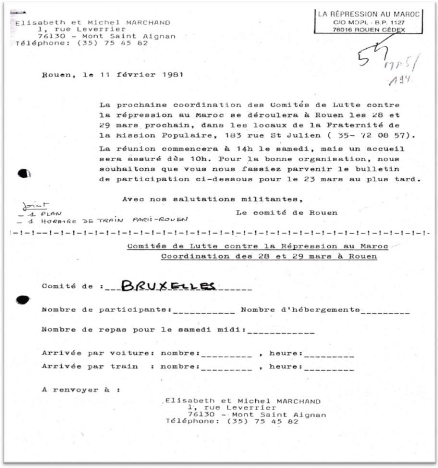

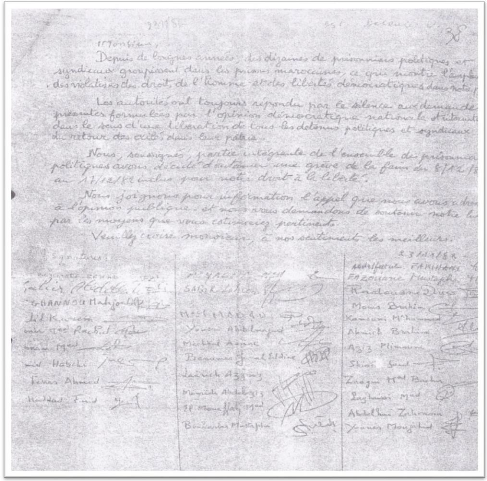

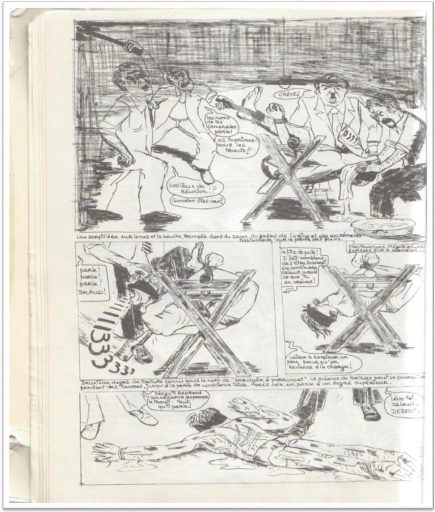

1 L'image de la page de garde est tirée de

la couverture de « Maroc Répression », bulletin d'information

du CCRM section Bruxelles. In Maroc Répression, Bulletin

bimestriel du CCRM section Bruxelles, novembre-décembre, 1989.

Avant-propos1

Ce mémoire n'aurait pas pu être

rédigé sans l'existence du CCRM. Le CCRM et plus largement tous

les CLCRM d'Europe ont été le fruit d'un effort collectif. Cet

effort collectif a été porté par des hommes et femmes, par

des Européens et par des Marocains.

L'action des CLCRM était organisée par ces

hommes et femmes mus par un idéal commun de justice et de

solidarité. Ce travail était, en plus, effectué sans

aucune forme de rétribution. Fournir un tel travail militant sur une

vingtaine d'années relève au moins d'une

générosité désintéressée, sinon d'une

résistance ouverte face à l'oppression politique et à la

tyrannie d'Hassan II. Les militants connus et moins connus ont consacré

leur temps et leur énergie à soutenir le peuple marocain dans sa

lutte contre le régime d'Hassan II. Alors que ce dernier disposait les

moyens de sa répression politique, les militants des CLCRM disposaient

d'une organisation, des moyens d'action rapide et surtout du courage. Le

courage apparaissait comme la première arme de résistance face

à la dictature marocaine.

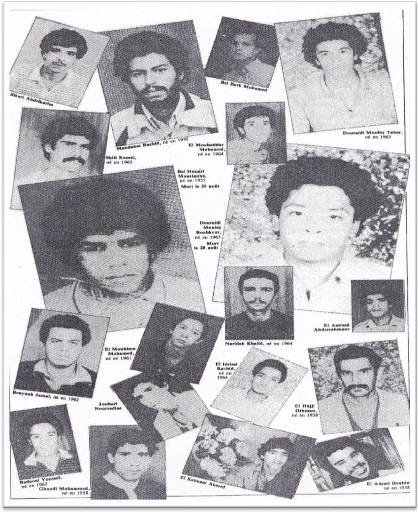

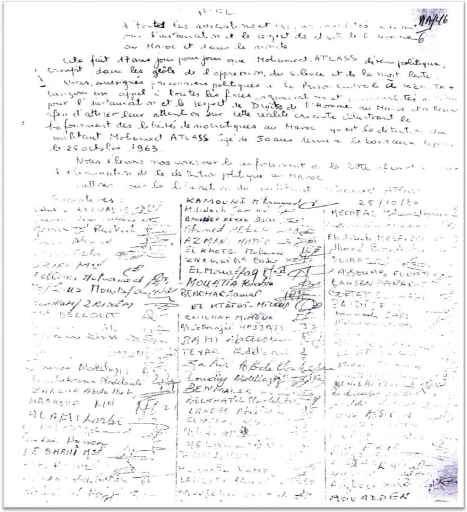

Depuis l'indépendance du Maroc, les enlèvements,

les tortures, les incarcérations, les meurtres et les disparitions

définitives ont été le lot quotidien du peuple marocain

dans le cadre de sa lutte pour la démocratie, la liberté

d'expression, la liberté de conscience et la liberté d'opinion.

De ce fait, les CLCRM ont relevé un grand défi celui de la lutte

contre la répression au Maroc.

Outre le courage, l'entraide permettait aux Marocains du Maroc

et d'Europe de combattre la répression politique. Néanmoins,

comme le dit l'adage suivant : « Derrière chaque grand homme se

cache une femme ». Ainsi, lors des rafles qui frappèrent de plein

fouet les militants marocains, qu'ils soient de gauche ou d'extrême

gauche, ce sont les femmes, les mères, les filles, les tantes, les

grand-mères, les cousines qui sortaient pour manifester et revendiquer

la libération immédiate des détenus dans les prisons. En

guise d'exemple, citons le combat des femmes proches des militants de l'UMT ,

de l'UNFP, de l'USFP, d'Ilal Amam et du 23 Mars qui ont aidé

ces derniers à échapper à la police, et les femmes de

l'extrême gauche, dont Saïda Menbehi*, sûrement la plus forte

figure féminine de la résistance au régime d'Hassan II,

qui est morte pour son combat en 1977. Ces femmes devaient,

parallèlement, pourvoir à l'éducation au sein du foyer

à l'heure où leur mari sortait militer pour un Maroc meilleur. La

machine répressive ne faisait pas de cadeaux, ainsi pensons aux

nombreuses familles marocaines détruites par les actions arbitraires

commises par la police marocaine.

Ensuite, citons les cas des femmes des détenus «

secrets » dans les centres de détention, les PF ou les bagnes.

Parmi ces femmes, évoquons les femmes du capitaine Salah Hachad et du

commandant M'barek Touil, Aïda Hachad et Nancy Touil qui ont plaidé

jusqu'au bout pour la libération de leur mari et de leur groupe entre

1973 et 1989. Evoquons la mobilisation de la famille Ben Barka qui ne cessa de

militer pour connaître le sort de Mehdi Ben Barka disparu depuis 1965. Il

y a aussi la famille El

Manouzi, qui, encore aujourd'hui, se mobilise pour

connaître le sort d'Houcine El Manouzi disparu depuis 1975. Parmi les

femmes des détenus, citons Christine Jouvin* et Jocelyne Laâbi qui

luttèrent pour la libération de leur mari : Abraham Serfaty et

Abdellatif Laâbi. Parmi les mères qui se sont illustrées

dans le combat pour la libération de leurs enfants, citons les

mères de Moustapha Belhouari et Moulay Ahmed Douraïdi qui sont

sorties avec les mères des détenus lors des manifestations qui

ont eu lieu à Marrakech le 1er mai 1984.

Ces mères, ces femmes, ces tantes et ces

grand-mères étaient celles qui allaient voir

régulièrement les détenus en prison en leur apportant des

vivres, de la tendresse et de l'amour comme l'indiquait

« Rahal » dans son témoignage. Sitôt

les prisonniers recevaient quelque chose sitôt ils étaient

fouillés par les gardes de la prison qui confisquaient tout, même

l'amour apporté...

Le présent travail vise à rendre hommage

à ces militants marocains, français, belges, néerlandais,

allemands, suisses et espagnols, tout en saluant l'action des hommes et femmes

de l'ombre qui ont constitué une véritable force organisatrice

militante.

1

Introduction

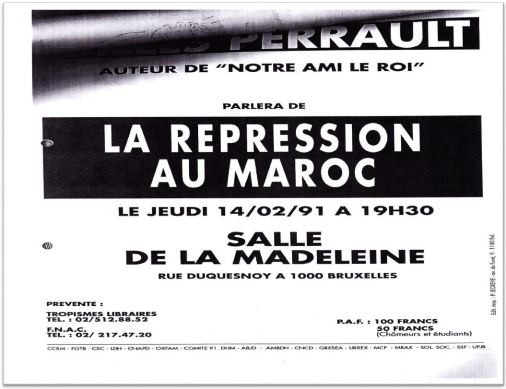

On ne peut s'empêcher de penser à deux choses

lorsqu'on évoque la répression politique au Maroc : les

années de plomb d'Hassan II* et « Notre Ami le Roi » de Gilles

Perrault*. Ces deux idées résument très bien la

séquence choisie pour l'étude du CLCRM de Belgique entre 1972 et

1995. Toutefois, ces deux idées recouvrent quelque chose de plus

profond, quelque chose de plus vaste qu'il convient observer de plus

près.

L'histoire du CLCRM de Belgique s'inscrivait dans une triple

histoire : l'histoire du Maroc, l'histoire de la Belgique et l'histoire des

Mouvements de Solidarité Internationaux. Du coup, l'équation doit

s'adapter dès lors que nous parlerons des CLCRM d'Europe. Pourquoi avoir

choisi ce sujet ? Je pense qu'étudier l'histoire du CLCRM de Belgique

est, d'une part, un facteur permettant la compréhension du contexte

politique mondial durant la période 1970-1990, et, d'autre part le moyen

de montrer que CLCRM fut un élément essentiel à la

connaissance des mouvements de solidarité en Belgique à cette

même époque. En d'autres termes, le CLCRM est un mouvement citoyen

né d'un mariage des mondes politiques, syndicaux et associatifs belges

et marocains. L'un ne va pas sans l'autre. L'union de ces deux mondes regardait

vers un même point : la répression politique au Maroc.

Ce mémoire tend, d'abord, à clarifier

l'évolution des partis politiques au Maroc. Pourquoi choisir ce point de

départ ? Les militants marocains ayant participé aux CLCRM

appartenaient à ces partis politiques marocains. Il est à mon

sens, pour la bonne compréhension, primordial de définir la

politique marocaine depuis l'indépendance. L'entreprise n'est pas

aisée, il faut fournir aux lecteurs les repères historiques de

l'histoire politique marocaine depuis 1956.

Comprendre la politique marocaine contemporaine revient

à cibler les origines du système politique marocain, qui remonte

à plusieurs siècles, pour ensuite t e n t e r d' étudier

minutieusement les événements politiques survenus au Maroc depuis

1956. Il s'agira ici d'étudier la nature du système politique

marocain. Cependant, une autre question pourrait surgir aussi : quel est le

lien entre l'Histoire du système politique marocain et le CLCRM ? Nous

verrons dans cette étude, les circonstances qui ont amené les

oppositions marocaines à entrer en contact avec le monde militant

européen, et plus particulièrement belge dans notre cas. On

conçoit dès lors, que l'histoire des CLCRM de Belgique s'inscrit

dans l'histoire des CLCRM européens. Les activités des CLCRM de

Belgique se distinguent des CLCRM d'Europe. Un autre objectif de ce

mémoire sera de distinguer les activités du CLCRM de Belgique de

celles des comités d'Europe. En d'autres termes, il s'agira, en plus, de

définir les buts communs aux CLCRM, de dégager la plus-value du

CLCRM de Belgique. L'analyse du CLCRM de Belgique, et surtout de celui de

Bruxelles, implique un rebondissement entre ses activités propres et ses

activités menées avec les autres CLCRM. Une nouvelle question

peut nous venir à l'esprit : comment agissait concrètement CLCRM

de Belgique ? Nous verrons, dans la présente étude, que le CLCRM

n'était pas une association

2

fermée sur elle- même mais bien une

communauté de militants belges et marocains orientés, voire

impliqués, dans d'autres associations. Le CLCRM de Belgique

s'était entouré de plusieurs mouvements et syndicats belges,

marocains et internationaux qui lui permettaient d'agir aussi rapidement

qu'efficacement.

La chronologie du CLCRM de Belgique est donc parallèle

à une certaine chronologie politique marocaine. Cependant, avoir choisi

comme point de départ l'année 1972 répond aussi au fait

que le CLCRM en Belgique a trouvé un terrain favorable à ses

activités. En effet, nous verrons que les membres belges actifs au

comité répondaient à un profil du moins

intéressé sinon hostile à la dictature politique d'Hassan

II*. La découverte de la répression politique au Maroc par les

membres belges va être un incitant supplémentaire favorable au

resserrement des liens avec les militants marocains. En plus, la

création des CLCRM, dont ceux de Belgique, faisait suite à

d'importants faits politiques et mouvements sociaux : les accords

bilatéraux entre la Belgique et le Maroc sur le transfert d'une main

d'oeuvre marocaine vers le territoire belge en 1964, la systématisation

des arrestations et des enlèvements des opposants marocains entre 1965

et 1974, la grève des ouvrières de la FN d'Herstal, en Belgique,

en 1966, les événements de mai 1968 qui ont été

largement à l'origine du premier CLCRM à Paris, et enfin, les

activités de certains mouvements associatifs marocains en France, en

Belgique, aux Pays-Bas et en RFA dès le début des années

1970.

On comprend aisément que la période

étudiée soit juxtaposée à tout cet ensemble de

circonstances favorables à la naissance des CLCRM et à ses

activités. Tout au long de cette étude, certains noms propres

seront notés d'un astérisque. Ces noms seront repris dans un

glossaire qui proposera une notice biographique des membres du CLCRM de

Bruxelles et de certaines personnes des mondes politique et syndical marocains

et européens.

Enfin, l'étude du CLCRM de Belgique présente un

intérêt d'autant plus grand qu'il importe de ne pas tomber dans le

piège de l'isolement. Autrement dit, l'ultime objectif de ce

mémoire est de conjuguer tous les grands points énoncés

plus hauts pour ressortir tous les enjeux dans lesquels se situe le CLCRM de

Belgique. La présente étude va s'articuler en quatre chapitres.

Le premier chapitre expose la méthodologie élaborée au

cours de ce travail. Le second chapitre présente les

éléments qui doivent permettre aux lecteurs de saisir le

système politique marocain avec, en plus, les origines et les

méthodes de la répression politique au Maroc. Le troisième

chapitre est, en quelque sorte, le chapitre qui fait le trait d'union entre le

deuxième chapitre et le quatrième chapitre. Ce chapitre raconte

le phénomène de l'exil politique. Et enfin, le quatrième

chapitre analyse les origines, les activités, les publications et le

bilan du CLCRM de Belgique. Il est opportun de préciser que le principal

CLCRM étudié au cours de ce mémoire est celui de

Bruxelles

3

Chapitre I : Méthodologie

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de

présenter la méthodologie utilisée pour cette

étude. Dans ce travail, je mentionnerai plusieurs sources dont le

contenu mérite un examen préalable. En effet, l'étude

articule l'histoire politique du Maroc contemporain, le phénomène

de l'exil politique marocain et les Comités de Lutte contre la

Répression au Maroc. De ce dernier point, nous développerons

davantage le fonctionnement interne du Comité bruxellois qui est le

sujet proprement dit de la présente étude.

Ceci nous amène à développer

l'heuristique effectuée pour ce travail. La collecte des sources nous

indique une articulation entre une bibliographie (dont une esquisse

était déjà proposée pour le travail

préparatoire au mémoire) et des archives

dépouillées dans des centres de documentation et chez des

particuliers. Mentionnons, enfin, le recours à des sources orales.

a. La bibliographie.

L'éventail des lectures proposées depuis le

travail préparatoire au mémoire s'est considérablement

élargi. A partir des ouvrages généraux relatifs à

l'histoire politique du Maroc, nous avons été amenés

à consulter des revues et des ouvrages plus spécialisés

sur la politique marocaine. Ces travaux spécialisés sont utiles

dans la mesure où ils expliquent, directement ou indirectement,

l'émergence des CLCRM en Europe. Ensuite, l'historien se doit de

privilégier les sources de première main. Dans cette optique, une

consultation du Bulletin officiel du Royaume du Maroc était

indispensable. Ce bulletin est l'équivalent du Moniteur belge. Tous les

textes législatifs marocains sont publiés dans ce bulletin depuis

1912, aussi il apparait nécessaire, voire indispensable,

d'enquêter sur le contenu de certaines lois relatives à la vie

politique marocaine. Ces lois, citées dans la présente

étude, sont, pour l'essentiel, des textes législatifs sur la

gestion du pouvoir royal, les partis politiques et l'appareil

sécuritaire au Maroc.

Nous découvrirons à travers cette étude

que l'un des objectifs des CLCRM, dont celui du bureau bruxellois, était

d'interpeller l'opinion publique. Ces interpellations quant à la

répression politique au Maroc, se caractérisaient par des

questions parlementaires en Belgique. Il apparaît donc opportun de

consulter les Annales Parlementaires de Belgique et plus

particulièrement les questions parlementaires. Ces dernières

constituent une source d'informations importante pour la compréhension

des activités du CCRM de Bruxelles.

Outre les études sur l'histoire du Maroc contemporain,

la bibliographie est complétée par des contributions

spécialisées sur l'histoire de l'immigration marocaine en Europe

et des témoignages écrits.

Compte tenu des interpellations parlementaires en Belgique, le

CCRM de Bruxelles faisait prendre connaissance de ses activités à

travers la presse. Il est donc utile de consulter les journaux qui ont fait

écho

4

aux activités des CLCRM. Parmi les journaux, nous

citons : Le Monde, Libération, Le Nouvel

Observateur, L'Humanité, La Cité, Le Drapeau

Rouge, Le Soir, La Dernière Heure et Het Laatste

Nieuws2.

Nous posons ici une modeste base méthodologique pour

l'étude du comité bruxellois. L'enquête nous a conduit

progressivement à investiguer dans les centres de documentation ayant

des archives sur le CCRM de Bruxelles. En voici l'état des lieux.

b. Les centres de documentation.

Nous relevons, dans ce point, l'enquête et la

consultation des archives relatives au CCRM de Bruxelles dans les centres de

documentation. Parmi ceux-ci, figure le Centre d'Études et de

Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CEGES). Ce

centre de documentation inclut le Fonds Pierre Le Grève*. Ce Fonds

d'archives a été capital pour ce travail. En effet, la plupart

des archives relatives à la gestion interne du CCRM de Bruxelles est

contenue dans le Fonds Pierre Le Grève*. Le versement de l'ensemble des

archives de Pierre Le Grève* a été effectué par

Louise Lacharon* en 20043. Les archives ont été

inventoriées au CEGES l'année suivante par M. Mombeek.

Les archives relatives au CCRM de Bruxelles et au Maroc sont

réparties en dix boîtes, chacune comportant en moyenne 15 à

50 liasses. Ces liasses reprennent une documentation aussi riche que

variée dont :

- Une importante correspondance entre Pierre Le Grève*

et des ressortissants, étudiants et opposants marocains.

- Une importante correspondance entre Pierre Le Grève*

et les partis politiques, les mouvements citoyens et les mouvements associatifs

marocains.

- Une importante correspondance relative à des

échanges entre les CLCRM de Belgique et d'Europe. - La presque

totalité des numéros de « Maroc Répression »,

bulletin d'information du CCRM de Bruxelles, et quelques numéros de

« Maroc Répression » édités par le CLCRM de

Paris.

- Une documentation relative à la CGSP secteur

Enseignement portant sur l'exercice du culte islamique en Belgique.

Après le CEGES, mon investigation m'a conduit au Centre

des Archives communistes en Belgique (CARCOB). Dans ce centre de documentation

se trouve le Fonds Jacques Moins*. Jacques Moins* a fait partie du

comité que nous étudierons. Ces archives, partiellement

inventoriées, contiennent essentiellement de la documentation relative

à la Fondation Joseph Jacquemotte, de la correspondance avec l'Union des

Avocats Belges et des éléments du PCB. Le Centre Bruxellois

d'Action Interculturelle (CBAI) contient de la documentation

intéressante sur l'histoire de l'immigration marocaine. L'enquête

nous a permis de recouper certaines sources avec celles de particuliers comme

nous le verrons plus loin. Parmi ces sources, nous relevons des études

sur l'implantation des Marocains en Belgique et quelques contributions sur

les

2 La plupart de ces journaux sont classés par

collection à l'Université Libre de Bruxelles.

3 Interview de Louise Lacharon le 7 février

2013.

5

vétérans marocains de la Seconde Guerre

Mondiale. Cependant, une contribution publiée par les Amicales de

Belgique doit retenir notre attention. Le phénomène des Amicales

de Travailleurs et Commerçants Marocains a été un

élément déclencheur à la création du CCRM de

Bruxelles. Ce point sera davantage examiné dans le troisième

chapitre.

Revenons à notre heuristique ; une prise de contact

avec le Centre d'Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et

Populaire (CARHOP) a été réalisée. Ce centre

contient de la documentation relative au Mouvement Ouvrier Chrétien

(MOC). Nous avons pris connaissance du Fonds Robert D'Hondt et des archives du

MOC, section La Louvière. Ces Fonds sont situés au

dépôt du CARHOP à Braine-le-Comte. Cependant, si ces Fonds

contiennent des archives fondamentales sur la gestion interne du MOC et de la

CSC en général (PV de réunions, assemblées

générales, activités avec les jeunesses sportives,

etc...), ils présentent un faible intérêt quant à

l'étude du CCRM de Belgique.

La découverte des relations que le CCRM de Bruxelles

entretenait avec le MRAX et la FGTB m'a poussé à enquêter

sur la possibilité de consulter des archives à ce sujet. Les

archives du MRAX sont aussi au CEGES mais ne seront seulement accessibles que

cette année. Quant à la documentation de la FGTB, aucune archive

qui pourrait nous intéresser n'est à signaler. Notons aussi que

les activités passées entre le CCRM et les JSB offriraient une

perspective de compréhension supplémentaire quant aux

activités des CCRM de Bruxelles. Les archives des JSB sont

détenues par l'Institut liégeois d'Histoire sociale (ILHS).

Pourtant, bien qu'un contact ait été établi avec l'ILHS,

aucune suite ne nous a été donnée quant l'existence d'une

documentation commune entre les deux associations.

Enfin, nous découvrirons aussi, par cette étude,

que le CCRM de Belgique a participé à des missions juridiques et

médicales. Ces missions ont été accomplies avec l'aide

d'ONG parmi lesquelles : l'Association des Juristes Belges Démocrates,

la Ligue Belge des Droits de l'Homme et Amnesty International.

Au final, nous serions tentés d'envisager une

enquête plus large sur la documentation relative au CCRM de Bruxelles

à partir des archives des partis politiques belges et des ONG. Ce serait

une entreprise louable, mais un délai doit être respecté.

L'approfondissement de l'heuristique pourrait faire l'objet d'une prolongation

ultérieure à cette présente étude4.

Accessoirement, nous pouvons signaler les Fonds

inventoriés par Génériques.

Génériques est une association française qui a

pour objectif de préserver, sauvegarder et valoriser l'histoire de

l'immigration en France et en Europe. L'association possède des Fonds

d'archives consacrés à certains mouvements associatifs marocains,

dont l'AMF et l'ATMF. Qui plus est, Génériques conserve

de la documentation relative aux activités des CLCRM de France. La

consultation de ces documents permettrait de mieux cerner le vaste «

puzzle » des CLCRM d'Europe.

4 Des indications sur cette documentation sont

signalées dans : P.VAN DEN EECKHOUT et G. VANTHEMSCHE (dir.),

Bronnen voor de studie van het hedendaagse België 19e-21e Eeuw,

Bruxelles, Commission Royale d'Histoire, 2009.

6

Au regard des archives et de la documentation relatives au

CCRM de Bruxelles accessibles dans les centres de documentation, une

enquête auprès de certains particuliers nous a permis de mieux

dégager les enjeux du CCRM à travers ses activités.

c. Les archives des particuliers.

Ce point n'est pas dénué d'intérêt

car ces archives nous permettent de compléter la documentation

conservée par Pierre Le Grève* au CEGES. L'accès à

ces archives complète ainsi la documentation générale

produite par le CCRM de Bruxelles. Ma campagne de collecte relative aux

archives du CCRM m'a permis de recueillir des archives personnelles

auprès de trois personnes :

- Mohamed El Baroudi* : Mohamed El Baroudi* a

gardé une documentation non négligeable relative aux

activités associatives et militantes marocaines en Belgique. Dans cette

documentation, il y a des PV de réunions, des communiqués, des

journaux et des notes personnelles. Cette documentation provient des

activités du RDM, de l'UNEM et du CCRM de Bruxelles. Comme pour Pierre

Le Grève*, le dépouillement des archives de Mohamed El Baroudi*

nous permettra d'avoir des indications supplémentaires sur les origines

de la création du CCRM de Bruxelles. Les archives conservées par

Mohamed El Baroudi* sont essentiellement réparties dans des boîtes

et fardes non classées. Situées dans sa bibliothèque,

elles n'ont pas encore fait l'objet d'un classement rigoureux. La

rédaction de ce mémoire a permis le début du

dépouillement de ses archives. La constitution d'un Fonds d'archives

sera dès lors envisagée.

- Louise Lacharon* : Nous avons pu obtenir quelques

archives de Louise Lacharon*, membre incontournable du CCRM de Bruxelles. Ces

pièces d'archives concernent essentiellement l'organisation des

distributions des tracts et affiches du CCRM de Bruxelles.

- Colette Moulaert* : Le Docteur Colette Moulaert* a

participé aux activités des CCRM de Charleroi et de Bruxelles.

Elle fut notamment mandatée par la Ligue Belge des Droits de l'Homme

pour une mission médicale à Marrakech le 12 septembre 1984. Ma

rencontre avec Colette Moulaert*a permis l'accès à ses archives

réunies dans un dossier intitulé : Maroc 84'. Ce dossier

contient le rapport de la mission à laquelle elle a participé. En

plus, le dossier contient de la documentation sur l'état des

hôpitaux au Maroc dans les années 1980 et des témoignages

recueillis par les proches des détenus du groupe « 84 ». Ce

groupe sera observé plus amplement dans une partie consacrée

à cet effet.

- Le groupe de Charleroi : Ce groupe constituait, avec

Ernest Glinne*, la base du CCRM de

Charleroi qui sera brièvement observé dans cette

étude. J'ai eu l'occasion de rencontrer le

groupe dit de Charleroi, le 1er avril 2014. Ce

groupe est constitué, en partie, d'un ancien étudiant de l'UNEM

devenu sociologue : Mohamed Ouslikh et d'anciens membres de la JOC devenus

médecins, à savoir Jacques Van Damne et Jacques Charles. Ces deux

médecins ont

7

participé à la première mission

médicale partie de Belgique5. Le groupe de Charleroi m'a

confirmé l'existence des archives relatives à la gestion interne

du CCRM de Charleroi. Malheureusement, Jacqueline Gilbert, la détentrice

de ces archives, est de santé fragile et je n'ai pu obtenir une entrevue

avec l'intéressée6.

d. Les sources orales.

Contrairement aux sources écrites, les sources orales

doivent être l'objet d'une critique rigoureuse. J'ai été

amené au cours de cette enquête à collecter des

témoignages oraux. Au vu du nombre des membres adhérents au CCRM

de Bruxelles, la priorité des témoignages oraux a

été donnée aux éléments les plus actifs

quant au fonctionnement interne et externe du CCRM de Bruxelles.

Les récits impliquaient une préparation

préalable à partir d'un questionnaire qui se devait d'être

le plus rigoureux et le plus neutre possible.

Pour l'essentiel, les questions portaient sur :

- Une présentation biographique de

l'intéressé(e).

- Les circonstances qui ont amené

l'intéressé(é) à connaître, voire à

intégrer le CCRM.

- Le fonctionnement interne du CCRM.

- Les rapports entre les CLCRM en Europe.

- Les liens entre le CCRM et les mouvements de l'opposition

marocaine.

- Les résultats obtenus.

Ces témoignages m'ont permis d'obtenir quelques

informations supplémentaires sur des activités ponctuelles

organisées par le CCRM de Bruxelles. Néanmoins, j'ai

découvert que le récit proposé par certains intervenants

pouvait présenter plusieurs lacunes. Ces lacunes relèvent

principalement de :

- L'indisponibilité : Si nous avons pu

rencontrer plusieurs personnes ressources dans le cadre d'un témoigne

oral, il était plus difficile d'entrer contact avec d'autres personnes

sources parmi lesquelles des membres du CLCRM de Paris en relation avec les

CCRM de Belgique et des militants marocains dont certains, alors prisonniers,

étaient en contact avec les CLCRM.

- L'oubli : Il ne paraissait pas évident

à l'interlocuteur de fournir un récit suivi d'un point de vue

historique. Ainsi, par exemple, certaines personnes me présentaient le

CCRM de ses premières et de ses dernières années

(début 1977, césure, début 1990). Rares étaient les

intervenants capables de nous proposer un récit qui correspondait aux

sources écrites.

- L'anachronisme : Le CLCRM de Paris n'est pas celui

de Bruxelles. Bien que les deux comités se soient fixé des

objectifs communs, chacun des deux disposait de son propre mode de

fonctionnement. Souvent, des dates et faits énoncés par des

intervenants ne concordaient pas du tout

5 Cependant cette mission n'a pu aboutir.

L'équipe médicale a été refoulée de la

frontière marocaine.

6 Interview de Mohamed Ouslikh, de Jacques Van Damne

et Jacques Charles le 1er avril 2014.

8

avec les sources écrites. Certains intervenants me

confirmant leur adhésion au CLCRM mais ignoraient l'existence d'un CCRM

à Bruxelles. Qui plus est, le travail effectué par le CCRM de

Bruxelles a été une somme des travaux réalisés par

ses membres adhérents et plus particulièrement par ses membres

actifs. Dès lors, le CCRM bruxellois n'est pas une simple branche «

exécutive » du CLCRM de Paris, comme le pensaient certains

intervenants.

- Le « mensonge » : Il nous est

arrivé de rencontrer des intervenants qui adaptaient leur récit

durant l'entretien. Par conséquent, j'ai pu observer que ces personnes

ressources « exagéraient » démesurément leur

rôle réel ou supposé au sein du CCRM. Ce dernier point a

accru ma vigilance quant à la collecte des témoignages oraux.

Chapitre II : Chronologie de la politique marocaine

A. Le Camp du Palais

Etudier l'histoire des Comités de Lutte contre la

Répression au Maroc, dont la section bruxelloise nécessite, de

prime abord, d'analyser la nature du système politique marocain. En

effet, ce dernier est qualifié de bicéphale, étant

représenté par le roi, d'une part, et par le Makhzen, d'autre

part. Il est, dès lors, opportun, dans ce chapitre, de survoler

l'histoire du système politique marocain précolonial

jusqu'à la veille de l'indépendance. Ensuite, tenter de

comprendre les acteurs du pouvoir politique au Maroc en mettant en relief les

fonctions du Palais, du Makhzen et des partis politiques. Et enfin, il importe

de saisir la naissance et le développement de l'appareil

sécuritaire au Maroc.

a.1 Le Roi

Anciennement sultan, le roi est le souverain de tout le

territoire qui répond à la beia7. Source de

toutes légitimités, il est le farouche symbole unificateur de

toutes les régions, qu'elles soient arabophones ou berbérophones

; il est le commandant de toutes les forces armées terrestres et

navales. Il dispose des personnes de confiance (Wasif), qui

bénéficient de sa confiance (tiqa). Il dispose d'un

pouvoir d'exception qui ne peut être remis en question, mais bien

être accordé à un nombre restreint d'agents

d'autorité.

7 La beia répond dans la politique

marocaine, à une logique de soumission politique au souverain. En

opposition de la siba, qui répond à une logique de

non-participation voire de révolte envers le souverain.

9

Ces derniers sont élevés à un statut

d'exception (Ahl Al Khassa), à l'inverse de la plèbe relevant

d'un statut de droit commun (Ahl Al Amma)8.

Le roi est un maître (Moulay) qui n'interpelle ses

sujets qu'en termes de serviteurs (Khuddam). Ilsymbolise depuis plusieurs

siècles l'idée du souverain-capitale, et par conséquent,

plus que dans la ville, la réalité du chef-lieu réside

dans la cour royale. Il représente la communauté des croyants par

son titre d'Amir Al Mouminine et, en ce sens, puise son pouvoir d'un droit

divin9. Il dispose d'un droit de coercition (qama') en cas de

révolte. Il octroie la Grâce (Aman), émet des

décrets (dahirs) qui font office de lois aussitôt

prononcés10. Le roi personnifie, dans une

société où le sentiment religieux reste très vif,

le saint- patron de tout le pays. La littérature hagiographique lui

prête des pouvoirs de thaumaturgie et de fertilité

(baraka)11. Il constitue le point de convergence de toutes les

requêtes et intérêts formulés par le Makhzen et par

extension de toute la population. Après 1956, le roi demeure le

Président du Parlement et du Gouvernement, ce qui lui permet de faire et

défaire les majorités parlementaires et de décider ainsi

des référendums. Enfin, il assumera après

l'indépendance la fonction de Président de la Cour

Constitutionnelle et des Chambres Professionnelles12.

a.2 Le Makhzen

Le Makhzen est segmenté en 3 parties, l'armée,

la notabilité et le clergé. Chacune des fonctions n'est pas

juridiquement établie, dès lors, à défaut d'un

système politique basé sur un mécanisme de contrôle

des pouvoirs, les agents d'autorité adoptent un pouvoir de

supplémentation sur fond de droit de coercition royale (droit de ban :

qama'). Les agents d'autorité constituent le Makhzen.

Par « agent d'autorité », entendons les

personnes investies d'un pouvoir par le roi, suivant la logique de la

proclamation par l'élite (beia). Avec la beia,

l'investiture est effectuée suivant l'influence d'une famille

makhzénienne auprès de la cour royale.

Le pouvoir se façonne selon l'influence des grandes

familles, ainsi par exemple, les familles Iraqi, Amrâni et Idrissi

jouèrent un rôle majeur dans l'apport et la gestion du haut

fonctionnariat d'Etat. Cette influence permet l'exercice d'un droit de monopole

dans différents secteurs de la vie politique, économique et

sociale au Maroc.

Apparu sous la dynastie Almoravide (1056-1147) vers la fin du

11e siècle de notre ère, le Makhzen a connu plusieurs

phases d'évolution. Il a surtout servi de grenier central directement

tenu par le souverain, par opposition à « l'Agadir », terme

berbère désignant un grenier local. Etymologiquement, le terme

arabe

8 A. LAROUI, Les origines sociales et

culturelles du nationalisme marocain (1830-1912), Paris, François

Maspero, Coll. Textes à l'Appui, 1977, pp. 108-111.

9 H. RACHIK et M. SGHIR JANJAR,

Légitimation politique et sacralité royale, in Les

Cahiers Bleus, N°18, 2012. J. WATERBURY, Le Commandeur des Croyants.

La monarchie marocaine et son élite, Paris, Presses Universitaires

de France, 1975.

10 P. DECROUX, Le souverain du Maroc,

législateur, in Revue de l'Occident musulmans et de la

Méditerranée, N°3, 1967, pp. 3137.

11 Sur ce sujet voir E. LEVI-PROVENCAL, Historiens

des Chorfas - la fondation de Fès, Paris, Maisonneuve & Larose,

2001.

12 Voir les Constitutions du Maroc de 1962, 1970,

1972 et les réformes constitutionnelles de 1980, 1992 et 1996. A.

ENHAILI, Une transition politique verrouillé, in Confluences

Méditerranée, N°31, 1999, pp. 59-75.

10

« Makhzen » désigne le lieu de concentration

des impôts en nature et des biens matériels13. Plus

généralement, il désigne le lieu de thésaurisation

de tous les revenus financiers de l'Etat, qu'ils soient issus des impôts

légaux, des dons et offrandes (hadiya) mais aussi des butins de

guerre (ghazzu).

Sous les Almohades (1130-1269), le Makhzen prend une

connotation plus politique. En effet, il devient le lieu d'apprentissage du

pouvoir et de la servilité14. Ces lieux d'apprentissage sont

pour la plupart situés dans les ailes des palais. On désigne par

le terme Dar Al Makhzen, les parties du Palais consacrées

à l'instruction d'une institution d'Etat. Les souverains almohades

déléguaient au prince issu de la famille royale la gestion du

pouvoir au sein du Makhzen. Ce dernier était assisté dans son

apprentissage par un cheikh issu d'une tribu alliée du souverain. Ce

creuset institutionnel fut gardé et développé dans les

anciennes possessions almohades à Tlemcen (Algérie) et à

Tunis (Tunisie). On définit dès lors le Makhzen comme un concept

institutionnel spécifique à l'Afrique du Nord : au Maroc,

à l'Algérie et à la Tunisie15.

A l'avènement des Mérinides (1269-1465) et des

Wattassides (1465-1556), le Makhzen subit plusieurs transformations, notamment

par l'apport culturel des institutions de l'Espagne musulmane16. Des

nouvelles fonctions sont créées en même temps qu'elles

deviennent permanentes ; elles sont souvent représentées par des

« bureaux » tenus par des « ministres » (Wazirs)

qui sont eux-mêmes assistés par des secrétaires

(Kuttabs). La répartition se fait en différents bureaux,

par exemple, un bureau de décision royale (Wazira Al Tafwidd),

un bureau d'exécution des décisions royales (Wazira Al

Tanfid), un bureau chargé des dépenses publiques (Wazira

Al Qahraman) etc.17... C'est à cette période que

le Makhzen devient véritablement le socle des institutions. Longtemps

basée sur un système de recrutement tribal, l'armée

commence aussi à être une institution permanente, tantôt par

le mercenariat, tantôt par l'esclavagisme.

Sous les Sâadiens (1525-1659), d'importantes

réformes dans la judicature18 ont lieu, cependant qu'une

certaine « turquisation » s'effectue dans le gouvernorat, comme

l'introduction des pachas dans les villes et l'idée d'organiser la cour

royale à l'image du Diwan ottoman. On comprend donc que le

système politique central hérité par les Alaouites

(régnant au Maroc depuis 1666) s'est consolidé pendant plusieurs

siècles en assurant aux nouveaux dynastes une superstructure permettant

de se régénérer en cas de crise politique. L'histoire du

Maroc a connu plusieurs crises politiques cependant que le Makhzen n'a jamais

été sérieusement inquiété dans ses

bases19.

13 M. KABLY, A propos du Makhzen des origines :

cheminement fondateur et contour cérémonial, Londres, The

Maghreb Review, N°30, 2005, pp. 2-23.

14 CH-A. JULIEN, Histoire de l'Afrique du Nord :

Des origines à 1830, Paris, Grande Bibliothèque de Payot,

1994, pp. 437-481.

15 G. MARCAIS, Le Makhzen des Beni Abdel-Wad,

rois de Tlemcen, Alger, Mélanges d'histoire et d'archéologie

de l'Occident musulman, Vol.1, pp. 51-57. B BRUNSCHWIG, La Berbérie

orientale sous les Hafsides : des origines à la fin du 15e

siècle, Paris, Adrien Maisonneuve, 1940.

16 Voir E. LEVI-PROVENCAL, Histoire de l'Espagne

Musulmane, 3 vol., Paris, Maisonneuve & Larose, 1950.

17 A. KHANEBOUBI, Les Institutions

gouvernementales sous les Mérinides (1258-1465), Paris,

L'Harmattan, 2009, pp. 70-93.

18 B. HARAKAT, Le Makhzen Sa'adien, in Revue

de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°15, 1973,

pp. 43-60.

19 P. PASCON et M. ENNAJI, Le Makhzen et le

Sous Al Aqsa, la correspondance politique de la maison d'Illigh

(1821-1894), Paris-Rabat, Editions du CNRS-Toubkal, 1988.

11

De 1880 jusqu'en 1912 - sans oublier l'Acte d'Algésiras de

1907 conférant à la ville de Tanger un

statut diplomatique international - le Protectorat espagnol,

exercé par le Haut-Commissaire basé à Tétouan et le

Protectorat français, exercé par le Résident

Général à Fès, apportent de sensibles modifications

au Makhzen traditionnel. Ainsi la Résidence Générale :

« sauvegardera la situation religieuse, le respect et le prestige

traditionnel du Sultan, l'exercice de la religion musulmane et des institutions

religieuses (...). Il comportera l'organisation d'un Makhzen chérifien

réformé20. » Ces aménagements sont

surtout territoriaux avec la création des régions, des provinces,

des préfectures, des circonscriptions, des arrondissements et des

communes. Mais les changements sont aussi institutionnels avec la

création des ministères permanents tels le Ministère de la

Justice, de l'Intérieur, des Services de la Sécurité

Publique et des Habous, par exemple21.

Suivant les nouveaux découpages territoriaux de cette

époque et des nouvelles charges, les administrations

donnent un caractère plus permanent au Makhzen sans

pour autant revoir en profondeur les mécanismes de

supplémentation. Le système politique marocain est

organisé depuis l'indépendance par la superposition d'un

système traditionnel et d'un système hérité du

Protectorat. Quelles sont les compétences du Makhzen ?

Comme il a été vu précédemment, le

Makhzen désigne à la fois la bureaucratie, l'armée et les

finances d'Etat au sens strict du terme. Le personnel du Makhzen est

recruté parmi les princes issus de la famille royale, la bureaucratie

urbaine et la seigneurie rurale. Ce personnel désigné constitue

les agents d'autorités du Makhzen qui doivent remettre la beia

au roi.

Cette beia incarne le fondement «

constitutionnel » du Maroc. En effet, elle évoque à la fois

: la

cérémonie d'investiture du roi, qui correspond

à la « Joyeuse entrée » que le roi accorde à ses

obligés, et la relation féodo-vassalique entre le souverain et le

Makhzen, ainsi que, par extension, le contrat social entre le souverain et le

peuple. Pour traduire la beia marocaine dans le langage juridique

belge, on peut dire qu'elle constitue une fusion des sources non écrites

par les Principes généraux du droit et de la coutume, ainsi que

les sources auxiliaires par la jurisprudence et la doctrine22. Cette

fusion se situe au sommet des normes constitutionnelles, car, à

défaut de disposer d'une logique des mécanismes de

contrôle, le pouvoir constitue un état de fait au Maroc.

Les agents d'autorités relevant de l'Assemblée

des notables (Majlis Al `Ayan) sont directement nommés par le

roi ; ils peuvent se subdiviser en trois catégories, dont les

représentations se font au niveau (inter)national,

régional-provincial et local.

Au niveau (inter)national, le na'ib23

désigne le substitut du roi. Ponctuellement désigné par le

monarque, le na'ib est envoyé auprès des

délégations étrangères ; il était

assisté - pendant la période

20 Article 1 du Traité du Protectorat,

Fès le 30 mars 1912, in E. ROUARD DE CARD, Traités et

accords concernant le Protectorat de la France au Maroc, Paris, Pedone

& Gamber, 1914, p. 86.

21 J. BRIGNON et al., Histoire du Maroc,

Casablanca, Hatier, 1974, pp. 341-350. D. RIVET, Lyautey et l'institution

du protectorat français au Maroc, 1912-1925, Paris, L'Harmattan, 3

vol., 2000.

22 O. CORTEN et A. SCHAUS, Le droit comme

idéologie : Introduction critique au droit belge, Bruxelles,

Presses de l'Université Libre de Bruxelles (2e

édition), 2000, pp. 112-116

23 M. EL MANSOUR, Dans le secret des premiers

diplomates, in Zamane, N°37, pp. 68-71

12

protectorale - dans sa tâche par un mendoub,

sorte de missi dominici interne au territoire. En guise d'exemple,

l'ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris, Si Kaddour Ben

Ghabrit24 incarnait le na'ib de Mohamed V. A l'instar de

Abdelkhalaq Torrès*, fils du pacha de Tanger, et qui était le

mendoub du même monarque et fondateur de l'un des premiers

partis politiques du Maroc : le Parti des Réformes Nationales. A partir

de 1960, Hassan II aura coutume d'envoyer un na'ib quand il s'agira

d'ouvrir des pourparlers avec l'opposition comme c'était le cas d'Ahmed

Réda Guédira* avec les partis de gauche ou bien le rôle de

Moulay Ali Alaoui envoyé par Hassan II auprès de Mehdi Ben Barka*

lors de son exil en Suisse.

Les walis, les amils, khalifas et

les pachas se situent au niveau de la notabilité régionale et

provinciale.

Dans l'Ancien Maroc, jusqu'en 195625, les walis

assuraient la gouvernance des provinces éloignées.

Actuellement, ils cumulent, avec les amils, les pouvoirs du

gouvernorat urbain, de la préfecture au niveau régional,

provincial et du commissariat d'arrondissement. Ces agents d'autorité

contrôlent et coordonnent les corps de police détachés dans

les arrondissements. Les amils, établis dans les villes,

étaient chargés de collecter les impôts. Le khalifa

désigne le concept de « lieutenant-successeur ». Le

khalifa au Maroc représentait donc le prince héritier du

roi26. Dès 1956, cette tâche est reconvertie en

gouverneur supplétif par rapport au wali.

Au niveau de la notabilité locale urbaine, il reste les

moqqadems. Ces derniers jouaient dans l'Ancien Maroc, un rôle

dans les confréries religieuses (zaouias) et

représentaient un préposé à la

sécurité publique27. Suivant le type de

confrérie, ils appartenaient à une classe d'initiés ou de

maîtres spirituels et géraient les biens de mainmortes

(habous) des confréries. Après l'indépendance, en

plus de son rôle religieux, le moqqadem incarne un rôle

d'agent de quartier qui exerce l'autorité avec le maire de la ville.

Aussi, le nombre de moqqadems varie en fonction des quartiers dans les

villes.

Au regard de la gestion politique urbaine, il existe, bien

entendu, une gestion politique régionale rurale, dont la subdivision des

agents d'autorité reste semblable mais dont les fonctions et les

dénominations diffèrent. Les agents d'autorité ruraux sont

: les caïds, les caïds moumtazz et les

cheikhs. Dans une société segmentée sur la

famille - le clan - la tribu, les caïds assuraient à la

fois le commandement d'une unité militaire et la représentation

d'une tribu auprès du Makhzen28. Son pouvoir est

considéré comme une pièce maîtresse dans

l'échiquier politique marocain. Avec les réformes territoriales,

le caïd dirige un « caïdat », qui regroupe les

circonscriptions et les communes urbaines et rurales.

24 Si Kaddour Ben Ghabrit (1868-1954) fut le

premier Recteur de la Mosquée de Paris. Formé à

l'école arabe-française puis à la médersa de

Tlemcen, Ben Ghabrit devient successivement conseiller en législature

musulmane en Algérie (1892), drogman et sera surtout sollicité

par le sultan Mohamed V pour négocier la paix avec les tribus rebelles

au Maroc.

25 A. KHANEBOUBI, op. cit., pp. 135-142. A.

LAROUI, op. cit., pp. 160-167.

26 Bulletin officiel du Royaume du Maroc du 21

janvier 1976, N°3299, Arrêté du ministre des affaires

administrative, secrétaire général du gouvernement

n°454-75 du 27 hija 1395(30 décembre 1975) relatif à la

classification des fonctionnaires pour l'attribution des indemnités de

déplacements.

27 M. ABITBOL, Histoire du Maroc, Paris,

Perrin, 2009, pp. 241-244&293-306. Sur le rôle de la zaouia

voir G. DRAGUE, Esquisse d'Histoire religieuse du Maroc, Paris,

Peyronnet, 1951. I. BEN-AMI, Culte des saints et pèlerinages

judéo-musulmans au Maroc, Maisonneuve & Larose, 1990.

28 A. KHANEBOUBI, op. cit., pp. 371-375.

A. LAROUI, op. cit., 160-163. B. SIMOU, Les réformes

militaires au Maroc de 1844 à 1912, Rabat, Publication de la

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1995.

13

Le caïd représentait jusqu'à

l'établissement des institutions civiles françaises et

espagnoles, l'agent d'autorité chargé du recrutement militaire

dans sa tribu pour le souverain durant ses expéditions. A chaque tribu,

son caïd. En plus du commandement militaire, les caïds

étaient chargés avec le cadi de faire respecter

tantôt le droit coutumier de la tribu, tantôt la coutume

sacrée d'Etat (chari'a).

Bien que l'armée fût réorganisée

sur le modèle français depuis 1956, les caïds n'en

gardent pas moins une prérogative dans la gestion des

détachements armés et des corps de polices. Jusqu'au début

des années 1980, la société marocaine reste largement

rurale, si bien que contrôler la campagne revient à

contrôler tout le Maroc. Les caïds représentent une

pièce maîtresse entre le Makhzen et la tribu locale car ce sont

par ces agents d'autorité que le Ministère de l'Intérieur

communique directement.

Pour alléger son travail, le caïd agit en

tandem avec le caïd mumtazz dont les fonctions sont fort

apparentées aux fonctions du khalifa. Le caïd

mumtazz, sorte de caïd supplétif, contrôle avec

le caïd les circonscriptions urbaines et rurales29.

Le titre de cheikh (amghar en région

berbérophone) représente dans la société marocaine

l'idée du patriarcat. Il personnifie le doyen d'une famille ou le chef,

d'un clan, d'une corporation de métier (amins) ou encore d'une

confrérie religieuse. Sa fonction comme agent d'autorité donne

lieu au contrôle des agglomérations villageoises

sédentaires (dshars), semi-nomades (douars) et des

collectivités agricoles (jma'a)30.

Avec la notabilité d'ordre administratif, le Makhzen

s'accorde un pouvoir clérical. Ces agents d'autorité et gardiens

de la tradition religieuse et du droit d'interprétation des Textes

Sacrés se répartissent en plusieurs catégories parmi

lesquelles : les cadis, les oulémas, les khatibs

et les faquihs. Il est important de préciser que la fusion

du système traditionnel avec le système protectoral va

sensiblement confondre les rôles des différents acteurs

cléricaux. C'est ainsi, par exemple, que les cadis conservent

encore de nos jours d'importantes prérogatives dans la juridiction

civile et religieuse par exemple.

Les cadis, au Maroc précolonial, avaient des

pouvoirs dans la judicature civile mais contrôlait aussi le

muhtasib. Ce dernier était un préposé de la

police des marchés et contrôlait la qualité des

marchandises. Actuellement, les cadis tranchent notamment dans les

affaires relatives au mariage, au décès, aux litiges et à

l'héritage et sont capables de délivrer le sceau royal pour

l'octroi d'une terre de concession (Iqta') par l'intermédiaire

d'un notaire (`adl).

Les oulémas disposent d'un rôle central

dans la vie religieuse. Longtemps répartis entre légalistes et

contestataires, les oulémas avaient jusqu'en 1961, une

capacité de critique envers le roi. O rganisés en Conseil sous

forme de colloque à la Qaraouiyyine de Fès, les

oulémas pouvaient adresser des remontrances

29 B. CUBERTAFOND, Pour comprendre la vie

politique au Maroc, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 52-73. R. LEVEAU, Le

Fellah marocain Défenseur du Trône, Paris, Presses de la

FNSP, 1985.

30 Guide Juridique des Collectivités

Locales, Publication du Ministère de l'Intérieur du Royaume

du Maroc, Tome 1-2, Rabat, 2010, pp. 49-96. Par ailleurs, cet ouvrage contient

des indications sur les compétences des agents d'autorité.

14

(nasiha)31 au roi qui incarne, à

leurs yeux, moins un monarque temporel qu'un imam tenu de respecter la coutume

sacrée (chari'a). Au-delà de cette prérogative,

ils pouvaient émettre des avis et des doctrines juridiques

(fatwas). Les faquih avaient un rôle important dans

l'enseignement élémentaire (msid) jusqu'à

l'introduction de l'instruction municipale. Les khatibs

représentaient l'une des sources principales de communication dans

l'Ancien Maroc. En effet, c'étaient les khatibs qui

prononçaient le sermon du vendredi (khutba) et qui informaient

les fidèles sur la vie politique du pays, en lisant du haut de leur

chaire les circulaires (manshurs) rédigées par le

monarque32. Actuellement, les rôles des faquihs et

khatibs se limitent davantage à un enseignement rudimentaire du

culte islamique dans les écoles coraniques.

B. Les Partis Politiques au Maroc : 1927-1983

En marge du pouvoir palatial et makhzénien, le

système politique a intégré le phénomène

partisan en son sein. Les partis politiques apparaissent au sein de la

société marocaine dès la fin des années 1920. Dans

un premier temps, les partis ne composaient pas avec les corps sociaux

très influents, notamment les confréries religieuses. Ces

dernières se consacrent d'une part à la vie religieuse et sociale

à travers le culte des saints et l'exercice de la charité, mais

d'autre part elles exercent, dans un cadre primaire, d'une forme

d'organisation, dont les principes et les valeurs véhiculées sont

forts proches de ceux des futurs syndicats. Il s'agit d'organiser des

offrandes, d'établir une solidarité entre les membres

affiliés et de nourrir l'idée (toute primitive encore) de

constituer un certain contrepoids envers la seigneurie rurale et, plus tard,

contre les colons européens.

Evoluant en marge des corps de métier et des

confréries, les partis politiques marocains ont traversé

plusieurs générations et il serait intéressant de

décrypter - du moins pour les partis qui l'ont faite - la formulation

d'une doctrine politique.

L'évolution des partis politiques peut se subdiviser en

cinq séquences : la formation des premiers mouvements régionaux

(1927-1934), l'émergence du Mouvement National (1934-1943),

l'émergence des partis « traditionnels » (1943-1959), la

confrontation entre le Palais et les partis politiques (1959-1965) et les

partis politiques face à la question du Sahara occidental

(1965-1983).

b.1 L'émergence d'une conscience partisane :

1927-1934

Au lendemain de la Guerre du Rif 33(1919-1926), des

groupes sociaux appartenant pour la plupart à la bureaucratie urbaine

s'employèrent à la constitution des premiers partis politiques.

Plusieurs partis locaux virent le jour mais nous en retiendrons deux. Le Parti

des Réformes Nationales (PRN), dans la zone espagnole, et le Parti de

l'Unité Marocaine dans la zone française (PUM). Ces deux partis

sont nés entre

31 Sur ce point voir J. BERQUE, Ulémas,

fondateurs insurgés du Maghreb, XVIIe siècle, Paris,

Sindbad-Actes Sud (2e édition), 1998. E. TEREM, Redefening Islamic

Tradition : Legal Interpretation as a Medium for Innovation in the Making of

Modern Morocco, Leiden, Brill, Islamic Law and Society, N°20, 2013,

pp.425-475.

32 A. LAROUI., op. cit., pp. 98-104.

33 V. COURCELLES-LABROUSSE et N. MARMIE, La guerre

du Rif : (1921-1926), Paris, Point, Coll. Histoire, 2009.

15

1927 et 192834. Les fondateurs respectifs de ces

deux partis, à savoir Abdelkhalaq Torrès* et Mohamed Mekki

Naciri*, ont tenté de concevoir une doctrine politique fortement

inspirée des idées réunissant le panarabisme et le

panislamisme. Ces doctrines politiques sont alors largement diffusées

par les courants réformistes en pays musulmans dont le Mouvement des

Frères Musulmans en Egypte et plus particulièrement en la

personne du penseur réformiste libanais réfugié en Suisse,

Chakib Al Arslane35. Notons aussi que ces premiers partis se

dotèrent d'un journal.

Cependant, si la société marocaine se compose

d'un nombre important de corps sociaux et d'une importante classe paysanne, les

premiers partis politiques n'arriveront jamais à articuler toutes les

classes sociales. Ainsi, les groupes du PRN et du PUM ont été

condamnés à se limiter dans leur zone d'influence. En outre, le

fonctionnement interne des premières générations des

partis ne connaît pas non plus de système électoral, et ce

phénomène persistera jusqu'au premier gouvernement

intérimaire. Autrement dit, on intègre le parti selon une logique

de cooptation.

b.2 Emergence du Mouvement National : 1934-1943

Avec la pacification totale de la résistance

armée par les troupes d'occupation françaises, les mouvements

politiques régionaux prennent une nouvelle direction. En effet, le

fameux dahir berbère du 16 mai 193036 fournit le

prétexte inespéré aux groupes politiques d'alors pour

manifester leur mécontentement vis-à-vis de la Résidence.

Cette grogne abouti en 1934 à une première organisation

nationaliste marocaine : le Comité d'Action et de Lutte

Marocain37(CALM). Parallèlement au CALM, les premières

écoles nationalistes émergent au sein de l'espace social

marocain. Ces écoles devaient organiser un contrepoids politique

à l'instruction dispensée dans les écoles coloniales.

Mais très vite des mesures répressives prises

par la Résidence à l'encontre du CALM poussent de nouveaux

groupes d'individus, toujours issus d'une bourgeoisie citadine arabophone

à constituer un nouveau parti mieux structuré que le PRN et le

PUM. Il s'agit du Parti National38(PN) mis sur pied par Mohamed

Lyazidi, Ahmed Mekouar*, Mohamed Laghzaoui*, Ahmed Balafrej*, ainsi que

l'alim (singulier d'oulémas) Allal El Fassi*. Ce parti

ne présente pas une différence notable par rapport aux PRN et

PUM, si ce n'est une volonté de structurer un bureau central

appuyé par une jeunesse du parti répartie dans tout le

34 R. REZETTE, Les Partis Politiques

Marocains, Paris, Armand Colin, Cahiers de la Fondation Nationale des

Sciences Politiques Coll : Partis et Elections, N°70, pp. 104-129. J.

WOLF, Les secrets du Maroc espagnol : l'épopée

d'Abd-El-Khaleq Torrès 19101907, Bruxelles-Rabat, Balland-Eddif,

1994.

35 Chakib Arsalane (1869-1946) est né d'une

famille druze du Liban méridional. Figure du nationalisme arabe et du

réformisme islamique, il fut successivement député au

Parlement turc au Hauran (Syrie 1913-1918). Installé à

Genève depuis 1921, il a créé neuf ans plus tard la revue

« La Nation arabe » et a milité pour l'unité arabe. Il

décéda au Brésil.

36 J. LUCCIONI, L'élaboration du dahir

berbère du 16 mai 1930, in Revue de l'Occident musulman de la

Méditerranée, N°38, pp. 75-81.

37 J. BRIGNON et al., Histoire du Maroc,

op. cit., pp. 393. M. LAHBABI, Le Gouvernement marocain à

l'Aube du XXème siècle, Casablanca, Imprimeries

Maghrébines, 1975. G. OVED, La gauche française et le

nationalisme marocain, Paris, L'Harmattan, Vol.1, 1984.

38 R. REZETTE, op. cit., pp. 269-284.

16

pays (mossyirs)39. Le mossyir

influencera considérablement le fonctionnement des futurs partis

politiques. L'activité essentielle de cet agent est d'offrir aux membres

d'une cellule du parti, des cours d'alphabétisation en langue arabe et

de commenter les journaux du parti. Le mossyir est donc un

lettré, instrument de l'éducation politique et de

l'alphabétisation. En plus de l'interdiction du CALM et du PN, la

Métropole ordonne à la Résidence d'interdire toutes les

organisations politiques nationalistes marocaines, d'une part, et les cellules

des sections internationales ouvrières et communistes 40(SFIO

et SFIC), d'autre part.

Comme conséquence de cette première

effervescence politique, un mouvement syndical commence à se constituer.

En effet, le phénomène syndical est issu de la volonté des

nouvelles classes sociales marocaines de s'organiser. Cette nouvelle classe

sociale, largement représentée par un prolétariat issu

d'un exode rural entamé depuis le début des années 1930, a

commencé à s'élaborer avec la classe moyenne

européenne transplantée au Maroc. Ces premiers regroupements

syndicaux de la CGT sont essentiellement composés par des associations

professionnelles d'enseignants, de cheminots, de travailleurs postaux et

routiers. Si le phénomène syndical à ses débuts

était largement un fait européen, des anciens corps de

métier marocains intègrent progressivement la logique syndicale

dans leur fonctionnement. Néanmoins, comme pour faire avorter

l'émergence d'un mouvement syndical puissant, un dahir du 24

juin 193841ordonné par le Résident

Général Charles Noguès interdit à tous les

Marocains d'adhérer aux mouvements syndicaux.

b.3 Les Partis politiques, quelle gauche pour quelle droite

? : 1943-1959

Après les expériences du Front populaire en

France et l'instauration du régime franquiste en Espagne (1936-1939),

les premiers groupes syndicaux installés au Maroc constituaient des

unions syndicales départementales. Elles étaient composées

d'une classe moyenne et d'un prolétariat européen

(français, italien et espagnol). De ces unions syndicales

départementales va naître l'Union Générale des

Syndicats Confédérés du Maroc (UGSCM). Mais, comme

l'explique une enquête collective sur la vie dans les bidonvilles au

Maroc, la réalité de la classe prolétaire marocaine vivant

dans des conditions déplorables, dépasse le cadre syndical

proposé par l'UGSCM42.

L'UGSCM a dès lors fait place à une centrale

syndicale ouvrière dont la majorité des cadres est marocaine.

C'est l'Union Marocaine du Travail (UMT). L'UMT jouera un rôle central

dans les mobilisations des masses ouvrières depuis son Congrès

constitutif semi-clandestin tenu le 20 mars 195543. Répartie

en plusieurs sections ouvrières, cette centrale syndicale va, en plus

des cheminots et routiers,

39 R. REZETTE, cit., pp. 293-294.

40 A. AYACHE, Le Mouvement Syndical au Maroc,

Paris, L'Harmattan, Tome 1, 1982, pp. 31-58.

41 A. AYACHE, cit., pp. 250-253.

42 R. MONTAGNE (dir.), Naissance du

prolétariat marocain : Enquête collective (1948-150), Paris,

Cahiers de l'Afrique et de l'Asie, 1954, pp. 154-155.

43 M. MONJIB, La monarchie marocaine et la lutte

pour le pouvoir : 1955-1965, Paris, L'Harmattan, 1992, pp. 82.

17

puiser sa force au sein des dockers et mineurs répartis

principalement à Casablanca, Rabat, Oujda, Khouribga et Marrakech. Parmi

les personnalités marquantes de ce syndicat, nous citons Mahjoub Ben

Seddik* et Abdallah Ibrahim*. Alors que les troupes américaines

débarquent à Casablanca, le Parti Communiste Marocain (PCM) voit

le jour en juillet 194344. Ce parti va représenter le

principal rival politique du futur parti de l'Istiqlal. Le PCM est mis en place

par un groupe de personnes lié aux sections internationales communistes

dont Léon-René Sultan et Ali Yata*. Parmi les figures de proue du

PCM citons Abraham Serfaty*. Le PCM est issu du Parti Communiste

Français (PCF). Le PCM s'organise en bureau central, en cellules avec

une jeunesse du parti ; un système de cotisation permanent est mis en

place45.

Le 11 janvier 1944, le groupe d'Allal El Fassi* constitue le

parti de l'Istiqlal (PI) à vocation nationale, dont la doctrine est

reprise en 14 points et exprime une pensée réformiste sans pour

autant rompre avec l'Ordre traditionnel établi46. Les

principales revendications sont l'indépendance du pays et le

rétablissement de la monarchie au Maroc. Le PI va essentiellement

être un parti constitué des cadres, de la bourgeoisie citadine et

de la classe moyenne naissante. Jusqu'à la veille de

l'indépendance, le PI va essayer d'avoir le monopole politique et

ambitionner d'être un « Parti-Nation » à l'image du FLN

en Algérie, du Néo-Destour en Tunisie, du Wafd en Egypte

ou encore du Parti Congrès en Inde.

Entre 1946 et 1948, c'est la naissance du Parti

Démocratique de l'Indépendance47(PDI). Ses partisans

sont issus, comme le PI, d'une bourgeoise citadine, intellectuelle et

volontiers francophile. Le parti est marqué par une doctrine politique

libérale et davantage laïcisante que le PI. Membre fondateur du

PDI, Hassan Ouazzani* est un intellectuel formé à la Sorbonne,

qui devient un rival de taille au za'im (leader charismatique en

arabe) qu'est Allal El Fassi. Le PDI peut égaler le PI en termes de

légitimité politique car les militants fondateurs du PDI ont

participé dès les années 1930 à la création

du Mouvement National ; il peut ainsi saper toute tentative

d'hégémonie de la part du PI.

Dans ce contexte politique national majoré par certains

événements internationaux tels l'assassinat du syndicaliste

tunisien Farhad Hachad et l'accession du nouveau régime des officiers

libres en Egypte depuis 1952, des manifestations commencent à

s'intensifier contre la présence militaire et civile française.

Des émeutes éclatent contre le Résident

Général les 7 et 8 décembre 1952 et conjointement, des

actions armées sont dirigées par une Armée de

Libération Nationale marocaine naissante (ALM). L'ALM est

constituée essentiellement par des membres de la résistance

armée rurale et urbaine née depuis le début du

Protectorat. Comme la branche armée du PCM, le Croissant Noir, l'ALM

organise des attaques contre des civils européens et des soldats

français, mais aussi contre les membres de l'extrême droite

française

44 R. REZETTE, op. cit., pp. 162.

45 Par exemple, pour le PCM, les membres

affiliés payaient entre 5 et 60 francs. Cette cotisation

dépendait des revenus (chômeurs, femmes non salariées,

salariés de moins de 2000 frs à plus de 6000 frs) in R. REZETTE,

cit., pp. 337.

46 Manifeste du Parti de l'Istiqlal le 11 janvier

1944.

47 R. REZETTE, op. cit., pp. 356-361.

18

notamment ceux de « Présence Française

»48. Ces attaques s'ordonnaient en réponse aux

manifestations qu'organisaient « Présence Française »

où les quartiers des commerçants marocains étaient pris

à partie.

A partir de 1953, un nouveau tournant politique est pris.

Cette séquence marque une phase de ce que l'historiographie

française appelle le conflit Résidence-Palais. Que s'est-il

passé ? Le roi Mohamed V devait compter avec le Mouvement National de

plus en plus important, et supportait de moins en moins le poids politique du

Résident Général qui cherchait à disséminer

le pouvoir royal entre les mains de certains agents d'autorité du

Makhzen. Le comportement frondeur du pacha Thami El Glaoui, originaire d'une

famille de Grand Caïd, vis-à-vis de Mohamed V

répondait parfaitement à ce rapport de forces instauré par

le Résident Général. Dès lors, suite au refus de

contresigner les décisions du Résident, la famille royale est

exilée à Antsirabé, à Madagascar. Entre-temps, un

cousin de Mohamed V, Mohamed Ben Arafa (19531955) est installé comme

nouveau roi aux ordres de la Résidence.

Dès 1954, les événements pour

l'indépendance en Algérie obligent le Résident

Général à calmer la situation au Maroc ; les partis

politiques marocains avec le Résident Général Gilbert

Granval et le ministre des Affaires Etrangères français Edgar

Faure, établissent des compromis à l'amiable qui sont

formalisés par les accords d'Aix-Les-Bains en août 1955, de

Celle-Saint-Cloud et le retour de la famille royale de Madagascar les 6 et 16

novembre de la même année, conférant au Maroc un statut

« d'indépendance dans l'interdépendance ». Le terme

« d'interdépendance » a suscité des confusions entre

les deux parties, cependant qu'Edgar Faure y voyait «

l'enchevêtrement » d'intérêts économiques de la

France au Maroc49. Le retour du roi sur son trône est aussi

négocié par les partis politiques marocains avec la condition

sine qua non de doter le Maroc d'une Constitution.

De mars à octobre 1956, le Gouvernement de Transition

récupère progressivement les anciennes zones territoriales

françaises, espagnoles et Tanger. Une souveraineté territoriale

retrouvée, des chantiers politiques, économiques et sociaux

s'imposent. Les Gouvernements intérimaires assurés par le Colonel

M'barek Bekkaï50(du 7 décembre 1955 au 3 décembre

1956) sont marqués par le maintien des effectifs militaires

français sur le territoire pour autant que les ouvriers et les paysans

continuent à vivre dans les mêmes conditions que sous le

Protectorat, voire même celles qui prévalaient avant 1912.

A la suite des événements de Suez et l'Union

Nationale des Etudiants du Maroc (UNEM) a tenu son Congrès constitutif

à Rabat, en 195651. Héritière de l'Association

des Etudiants Musulmans Nord-Africains52, L'UNEM devient la centrale

syndicale étudiante la plus importante au Maroc. Elle doit son

importance à sa jeune élite, instruite et cultivée,

permettant la formation des nouveaux cadres

48 M. MONJIB, op. cit., pp. 85. J. BRIGNON

et al., Histoire du Maroc, op. cit., pp. 403-404. L. CERYCH,

Européens et Marocains, 1930-1956 : Sociologie d'une

décolonisation, Brugge, Collège d'Europe, 1964.

49 A. DE LAUBADERE, Le statut international du

Maroc depuis 1955, in Annuaire français de droit international,

Vol.2, 1956, pp. 144-145.

50 J-C. SANTUCCI, Chroniques politiques

marocaines : les Gouvernements Marocains depuis l'indépendance jusqu'au

31 décembre 1970, Paris, Editions du CNRS, 1982, p. 246.

51 M. MONJIB, op. cit., p. 88.

52 P. LE PAUTREMAT, La politique musulmane de

la France au XXe siècle : de l'Hexagone aux terres d'Islam. Espoirs,

réussites, échecs. Paris, Maisonneuve & Larose, 2003,

pp. 288-326. L'AEMNA a vu le jour en novembre 1927.

19

nationaux. L'UNEM, plus que l'UMT, est composée d'une

jeunesse désireuse du changement. C'est par ailleurs au sein de l'UNEM,

que Mehdi Ben Barka* dispose d'une certaine attention et d'une première

base pour élaborer une nouvelle perspective politique, économique

et sociale. Le Mouvement Etudiant représenté par l'UNEM va jouer

un rôle central dans la politisation des universitaires et lycéens

marocains au Maroc et à l'étranger. Qui plus est, l'UNEM jouait

le rôle capital d'une tribune pour l'opposition, dès lors qu'elle

était interdite par le Palais. Face aux demandes des partis politiques

souhaitant un plan quadriennal (1954-1957) 53 destiné

à doter le Maroc d'une économie industrielle et d'un Plan

d'Enseignement, le Palais élude la situation et consolide ses positions

en cherchant à gagner du temps.

b.4 Le face-à-face entre le Palais et les Partis

politiques : 1959-1965

Depuis les gouvernements de M'barek Bekkaï, deux

gouvernements se succèdent entre 1956 et 1960 : le premier de tendance

droite istiqlalienne (PI du 3 décembre 1956 au 12 mai 1958) et le second

de tendance gauche syndicale (UMT du 24 décembre 1958 au 27 mai 1960).

Durant ces années, un premier « bras de fer » s'engage entre

le Palais et les partis politiques.