|

UNIVERSITE DE GOMA

(UNIGOM)

BP : 204 GOMA

APPROVISIONNEMENT DES LEGUMINEUSES ET NIVEAU DU

PRIX A GOMA « CAS DU HARICOT » 2008-2013

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE

GESTION

v Par : KUBUYA KATSANA

Elvis

Mémoire présenté en vue de

l'obtention du diplôme de Licence en sciences

économiques.

Orientation : Économie rurale

Directeur : CT Paul SENZIRA

Encadreur : CT Charles

OLENGA

Année Académique

2014-2015

Epigraphe

« Le monde n'est pas ce que tu crois, non plus

ce que tu penses... »

Elvis Katsana,

DEDICACE

A Toute ma famille élargie ;

A mes parents biologiques ;

A mes amis et connaissances.

REMERCIEMENTS

Une fois la

réalisation de ce travail intellectuel, il serait ingrat de notre part

de rester bras croisés, sans adresser nos remerciements les plus

sincères à notre Seigneur Dieu

Tout Puissant de nous avoir accordé la vie, l'intelligence, la bonne

santé et la force de réaliser ce présent travail de fin

d'études universitaires.

C'est en sens que nous nous adressons directement

à nos parents et aussi à toute la famille

KATSANA et la famille KAHASHI, en

dévoua les remerciements de l'expression de nos sentiments intimes pour

nous avoir apporté secours, assistance, aide et soutien pour la

réalisation de ce travail scientifique.

Nos

remerciements s'adressent aussi sans doute aux autorités

académiques de l'Université de Goma

(UNIGOM) nous pouvons citer ; le Recteur, le

Secrétaire Général Académique, le Doyen de la

faculté des sciences économiques et de gestion, aussi le corps

enseignant ; à savoir les professeurs ordinaires, les chefs de

travaux, les assistants... et particulièrement au Directeur de ce

travail Paul Senzira et Charles Olenga

l'encadreur. Où on ne peut pas essayer de ne

pas le dire que ce sont eux qui nous donnent la connaissance, les

matières et le savoir voir jusqu' à ce stade même de la

production de ce présent travail de mémoire pour la fin de nos

études universitaires.

Afin,

notre remerciement particulier s'adresse à l'égard de tous les

agents de l'Etat de la division provinciale de l'économie à Goma

pour la coopération qu'ils ont prouvé durant tout le temps de

notre travail scientifique à fin d'arriver à ces conclusions que

nous avons présentées.

Elvis KATSANA

I. SIGLES ET ABREVIATIONS

: République Démocratique du Congo

: Institut Supérieur de

Commerce

: Organisation Non Gouvernementale

: Organisation Non Gouvernementale de

Développement

: Travail de Fin de Cycle

: Prix d'Achat

: Prix de Revient

: Bénéfice

: Prix de Vente

: Parc National des Virunga

Fonds de nations unies pour l'alimentation et

l'agriculture

Programme des Nations Unies pour le

Développement

Boite Postale

Francs congolais

- RDC

- ISC

- ONG

- ONGD

- TFC : Travail de

Fin de Cycle

- PA :

- PR :

- B :

- PV :

- PNVi

- FAO

- PNUD

- BP

- FC

0. INTRODUCTION

O.1 ETAT DE LA QUESTION

Clairement, l'état de la question est

l'étude des travaux antérieurs. Dans ce sens, nous avons retenu

quelques études qui ont été réalisées par

les anciens étudiants, dont une entre elle, a attiré notre

intérêt particulier, notamment le travail de :

- BINYANGI PATAULE ALPHONSE1(*) :

Dans son travail de fin de cycle, intitulé :

« Approvisionnement de céréales et le niveau de prix,

cas de maïs, 2008-2009». Quelques questions ont guidé sa

recherche, à savoir ; quelle a été l'allure des

approvisionnements en produit agricole notamment, les maïs à Goma,

et en fin quel est l'effet de cette évolution sur le même produit.

Sa finalité était de démontrer si les prix et les

quantités de maïs approvisionnés à Goma respectaient

la loi de l'offre et de la demande. Après traitement des données

il s'est avéré que son hypothèse de loi d'offre s'est

infirmée parce que les prix et les quantités, tous ont connus des

inclinaisons à la croissance, avec une corrélation r=0,51 et le T

de student de 4,946 inferieur de T cal dans la distribution, son

hypothèse alternative à été rejetée.

Quant à nous, ici présent, il sera question

d'étudier partiellement cette même problématique avec un

autre produit très différent du maïs, avec d'autres

propriétés. Nous cherchons donc de savoir si l'approvisionnement

de haricot respecte à son tour la loi de l'offre et de la demande, et

comment évoluent à long terme les fluctuations des

quantités et prix de ce produit à Goma.

0.2.

PROBLEMATIQUE

Dans toutes les économies du monde, pour assurer

une bonne gestion des ressources, la plus part des pays passent par

l'approvisionnement des biens avant de les consommer d'une manière

économique.

C'est aussi la réalité en République

Démocratique du Congo et plus précisément dans la ville

de Goma. Où une partie et ses périphériques, sont

touchées par l'insécurité alimentaire, ce qui se traduit

par la nécessité, des céréales, avec une

montée exponentielle suite à l'augmentation de la demande qui est

exprimée par l'augmentation de la population, occasionne aussi la

nécessité d'augmenter la production, en vivres, telles que les

légumineuses, voir le haricot, un des aliments de base du pays

cultivé par un grand nombre de paysans.

De ce qui précède, vient l'inspiration de

faire une étude empirique sur l'évaluation de fluctuation

de : « L'approvisionnement de cette légumineuse face au

niveau de son prix», durant la période, allant de 2008 à

2013 dans la ville de Goma. Il sied de rappeler qu'en RDC, plus de 60 % de la

population vit de l'agriculture. Non seulement pour l'auto consommation, mais

aussi pour la commercialisation. Les statistiques de 2005 montrent que

l'agriculture2(*) occupait

55% du PIB3(*).

En parlant de l'approvisionnement du haricot à

Goma, durant une période d'étude de six ans, nous avons

jugé utile de se poser un certain nombre de questions, qui ont

mené à faire un travail d'analyse dont :

· Quelle a été la variation des

approvisionnements durant toute la période en étude, à

Goma ?

· Comment est la relation entre le prix de ce produit

et les quantités offertes ?

C'est sur base de cette problématique que nous

allons essayer d'élargir notre réflexion, pour vérifier

concrètement les réponses.

0.3. HYPOTHESES

A titre de rappel, une hypothèse est une

réponse provisoire. Par rapport à notre problématique nous

avons proposé les hypothèses suivantes :

Ø Vue la paix évasive dans les milieux

ruraux environnant la ville de Goma, la variation d'approvisionnent d'haricot

serait fluctuante.

Ø La relation entre le prix et les quantités

offertes de ce produit respecterait la loi de l'offre et de la demande, donc

les deux variables évolueraient au sens contraire.

C'est sur base de toutes ces réponses que nous

allons consacrer notre recherche pour vérifier leur

véracité, afin de parvenir à les infirmer ou à les

confirmer.

0.4. OBJECTIFS

En exécutant ce travail de recherche sur

l'approvisionnement du haricot et niveau de son prix, nous nous fixons comme

objectif de connaitre l'impact des quantités sur le prix de cette

denrée, mais aussi le lien entre l'offre et la demande.

A l'issue de cette étude nous parviendrons à

formuler des politiques agricoles pratiquement efficaces, qui pourront aider

à lutter contre l'insécurité alimentaire aigüe et la

malnutrition dans notre province du Nord-Kivu, qui est pourtant

considérée comme le grenier du pays.

0.5. INTERET DU SUJET

Notre sujet de recherche possède un crucial

intérêt, au cas où le monde académique, commercial,

rural, politique et des consommateurs de ce produit dont on parle, arriveraient

à comprendre et connaitre l'enjeu du marché et des capitaux qui y

circulent. Surtout que la potentialité de la clientèle et des

ménages qui pourraient faire des bonnes affaires du point de vue

économique via les activités agricoles de spécialisation

dans la culture du haricot, conférant une solution qui pourrait

être utile dans la stabilisation de la sécurité alimentaire

et la lutte contre la mauvaise nutrition vue sa composition nutritionnelle

enrichissante (abondant en protéines et autres vitamines).

0.6. APPROCHE METHODOLOGIQUE

A.

Technique et méthode utilisée

Comme tout travail scientifique exige une procédure

rigoureuse, nous sommes servis des techniques qui nous ont permis d'entrer en

profondeur dans les analyses de notre thème de travail.

Techniques

En évoquant le terme technique, nous comprenons par

un outil permettant aux chercheurs de récolter et de traiter les

informations nécessaires à l'élaboration d'un travail

scientifique.

Comme outil de recherche, nous nous sommes servi

de :

Ø Technique

documentaire ; Elle nous a aidé à fouiller

systématiquement les statistiques, ouvrages, rapports, les

références électroniques et tout autre document en rapport

avec notre sujet.

Ø Technique d'interview non

structurée ; Elle nous a servi à

récolter les informations complémentaires auprès des

vendeurs et acheteurs de ce produit.

En guise de méthodes, nous nous sommes servis de

la :

Ø Méthode

analytique ; C'est la méthode qu'on avait

utilisé dans le cadre de traitement et analyse des données ainsi

que les informations nécessaires récoltées.

0.7. Délimitation du sujet

Vue l'immensité de cette thématique, nous

avons réduit le champ d'action dans la mesure d'un seul produit. Plus

précisément sur l'approvisionnement du haricot dans la ville de

Goma entre années 2008 et 2013.

C.

Subdivision du travail

Comme tout travail scientifique, cette étude

respecte le schéma traditionnel dans l'observation des faits

économiques et d'y tirer des conclusions.

Hormis, l'introduction générale et la

conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres

principaux :

§ Le premier chapitre, porte sur la

présentation du produit d'étude : Le haricot.

§ Le deuxième chapitre est consacré sur

la généralité de l'approvisionnement, le commerce, le prix

et milieu d'étude.

§ Le troisième chapitre se base sur

l'approvisionnement du haricot et niveau de prix à Goma.

CHAPITRE I. PRESENTATION DU

PRODUIT

Tout comme autres produits, le haricot provient de

l'agriculture4(*), qui est

un processus par lequel les

hommes aménagent

leurs écosystèmes pour satisfaire les besoins alimentaires

en premier et autres, de leurs sociétés. Elle5(*) désigne l'ensemble

des

savoir-faire et

activités ayant pour objet la culture des

terres, et plus

généralement, l'ensemble des travaux sur le

milieu

naturel, permettant de cultiver et prélever des

êtres vivants (végétaux, animaux) utiles à

l'être humain.

II.0 LE HARICOT

Le Haricot commun est une espèce de plantes

annuelles, couramment cultivé comme légume. On en consomme soit

le fruit (la gousse), haricot vert ou « mange-tout », soit les

graines, riches en protéines. Le terme « haricot »

désigne aussi ces parties consommées, les graines (haricots secs)

ou les gousses.

Cette plante, originaire d'Amérique centrale et

d'Amérique du Sud, joue un rôle important dans l'alimentation

humaine comme source d'amidon (féculent), de protéines et dans la

fixation biologique de l'azote. Elle fait l'objet de culture vivrière

dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique latine, tandis que

dans les pays développés, à côté d'une

production limitée dans les jardins familiaux, s'est

développée une culture en plein champ produisant soit des

haricots secs pour la conserverie, soit des haricots verts. Ces derniers, dont

la consommation s'est développée depuis le début du XXe

siècle, s'intègrent mieux dans la recherche d'une alimentation

plus légère. Haricots secs comme haricots verts peuvent soit

être nains (et c'est la forme privilégiée en grande

culture), soit être à rames donc grimpants avec

nécessité de tuteurs.

1) Variétés

Le haricot est une plante herbacée, annuelle, qui

peut prendre plusieurs types de port selon les variétés. On

distingue deux grands groupes, les haricots grimpants (dits haricots à

rames), au port volubile, qui sont proches du type original, et les haricots

nains à port érigé et plus ramifié. Le port de la

plante est principalement déterminé par son génome, mais

les conditions écologiques aux différents stades

phrénologiques peuvent l'influencer. Ainsi, une température

chaude (30 °C) au stade de la première feuille trifoliolée

déclenche toujours le port volubile6(*). On peut également obtenir des plantes à

port intermédiaire.

Les principales variétés7(*)

Ils se différencient par la couleur des grains mais

aussi en haricots verts et haricots secs nains ou à rames :

Types de haricots secs et demi-secs par la

couleur,

- Le haricot rouge est un

haricot de taille moyenne, d'une couleur allant du rose au rouge foncé.

Il a une texture onctueuse et un goût prononcé. En conserve, il

garde sa forme et sa texture. Il est produit notamment en Amérique du

Nord, en Chine, en Argentine et à Madagascar. Temps de cuisson, 45

minutes à 1 heure.

- Le haricot pinto, ou

rosé, est un haricot apparenté aux haricots rouges car sa peau

devient rose en cuisant. Il est veiné et a une texture farineuse. Temps

de cuisson, 45 minutes à 1 heure.

- Le haricot noir est un haricot

de taille moyenne, de couleur noire, ovale et à la saveur douce. C'est

le plus consommé en Amérique du Nord comme en Amérique du

Sud. Au Mexique il est utilisé dans les plats, dans les soupes et aussi

dans les salades. Temps de cuisson, environ 1 heure.

- Le haricot marbré, ou

coco rose, est un haricot veiné de rouge foncé. Il est surtout

produit en Italie, Amérique du Nord et en Afrique du Sud. Le haricot

romain ou romano, se distingue parce qu'il est maculé de taches rouges

et que sa cosse est également tachetée de la même

façon. Sa saveur est douce. Temps de cuisson, 40 minutes.

- Le haricot blanc, au

goût peu prononcé, est le haricot le plus cultivé en

Europe. Il comporte plusieurs espèces. C'est un haricot très

populaire en Italie, notamment en Toscane. Temps de cuisson, 40 minutes. Le

coco blanc, haricot blanc de forme ovale, est très

apprécié en Angleterre sur des toasts avec de la sauce tomate.

Temps de cuisson, environ 45 minutes à 1 heure. Le rognon de Pont

l'Abbé est une des variétés protégées par

des passionnés.

Le Haricot a une racine principale non dominante qui est

très rapidement complétée de racines latérales. Les

racines peuvent atteindre un mètre de profondeur si le sol s'y

prête8(*). Elles sont

le siège du phénomène de « nodulation », les

nodules étant des excroissances provoquées par l'infestation par

des bactéries du genre Rhizobium. Ces bactéries vivent en

symbiose avec la plante : elles reçoivent par la sève des

hydrates de carbone et lui fournissent de l'ammonium synthétisé

à partir de l'azote atmosphérique. Les conditions optimales pour

le développement des nodosités sont une température de 25

à 30 °C et un pH de 6 à 7. La quantité d'azote

fixée peut atteindre 200 kg à l'hectare9(*).

Les tiges grimpantes sont peu ramifiées et

s'enroulent autour de leur support dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre (tiges volubiles). Elles peuvent atteindre deux à trois

mètres de haut. Les types nains sont plus ramifiés, prenant un

port buissonnant ou dressé, de 40 à 60 cm de haut. Ils se

prêtent mieux à la mécanisation des cultures. Les feuilles

adultes sont pétiolées, alternes et composées

trifoliées, de couleur verte ou pourpre. Les folioles ont une forme

ovale-acuminée, presque losangée et ont de 6 à 15 cm de

long sur 3 à 11 cm de large.

2) Culture et récolte

d'haricot

Souvent, présent dans les jardins familiaux, le

haricot fait aussi l'objet de spéculation en grande culture.

Généralement cultivé en monoculture dans les pays

occidentaux, il fait aussi souvent l'objet de cultures associées,

semé en mélanges avec d'autres plantes, ou en cultures

intercalaires, dans les pays du Tiers monde. En Amérique latine, environ

70 % des cultures de haricots sont associées au maïs. Le haricot se

multiplie par semis, sur un terrain labouré durant l'hiver et

après un passage de motoculteur au printemps.

Comme toutes les légumineuses, le haricot

nécessite peu de fertilisation azotée, grâce à la

présence de nodosités symbiotiques dans les racines qui

permettent l'assimilation de l'azote de l'air. Cependant en fonction des

réserves du sol et des précédents, ainsi que des

exportations de la culture, fonction du rendement, une fumure adaptée

peut être nécessaire, principalement phospho-potassique. Divers

essais ont montré qu'une fumure azotée pouvait dans certaines

conditions donner des résultats positifs. Le haricot est en outre

sensible aux carences en divers oligo-éléments, notamment cuivre,

molybdène, manganèse, zinc, et peu tolérant à la

salinité.

C'est une plante très sensible au froid ; le

feuillage gèle à partir de - 1 °C. Il faut attendre pour la

semer que la température moyenne atteigne 15 °C, soit vers la

mi-mai (dans l'hémisphère nord), classiquement après les

« saints de glace » en France moyenne, plus tôt (fin avril)

sous climat méditerranéen, plus tard (fin mai) sous climat

continental. Les semis peuvent s'échelonner jusqu'à fin juin ou

fin juillet voire début août, selon les régions et les

variétés, de manière à permettre la récolte

avant les premières gelées. Les fortes chaleurs, plus de 32

°C sont préjudiciables au haricot, faisant avorter les fleurs et

les gousses10(*).

Le haricot préfère les sols neutres (pH

optimum égal à 6,5), mais s'accommode de sols plus basiques. Pour

une bonne levée, il est nécessaire de ne pas trop enterrer les

graines (un proverbe jardinier dit : « le haricot doit voir partir son

maître11(*) »)

et d'éviter les terre trop battantes, en effet, lors de la germination,

les cotylédons sont soulevés hors de terre par la croissance de

la radicelle.

En culture de plein champ, pour obtenir une levée

régulière, l'emploi de semoirs pneumatiques mono graines est

conseillé ; ils permettent en effet de contrôler de manière

précise l'espacement des graines et la densité de semis, facteur

important du rendement, ainsi que la profondeur d'enfouissement des graines. La

grande culture, mécanisée, ne cultive que les

variétés naines, car il est nécessaire de ramer les

variétés grimpantes.

L'arrosage est souvent nécessaire car le cycle de

végétation se déroule pendant les périodes les plus

chaudes de l'année. Il est préférable de le faire par

écoulement direct sur le sol sans toucher les feuilles et les fleurs

pour éviter le développement des maladies. En culture de plein

champ, l'irrigation par aspersion est cependant pratiquée, de

préférence sur des variétés résistantes

à l'anthracnose et aux virus. La récolte se fait, suivant les

variétés, deux mois et demi à trois mois après le

semis pour la récolte en grains secs, à partir de 40 jours pour

la récolte en gousses immatures. Pour la récolte en grains secs,

il convient d'attendre que les gousses aient jauni mais ne soient pas

complètement sèches, pour éviter leur déhiscence.

Le taux d'humidité des graines idéal au moment de la

récolte se situe à 15-16 %, alors qu'il s'élève

à 50 % à leur maturité physiologique12(*).

Traditionnellement, les plants de haricots grains sont

arrachés, liés et mis à sécher suspendus sous un

hangar avant d'être écossés. Le battage s'est

effectué à la gaule en frêne et au fléau puis au

rouleau en pierre. Ce battage était suivi d'un vannage pour

éliminer les impuretés. Vers 1950 sont apparues les batteuses

mécaniques.

Depuis les années 1970, la récolte en gousse

des haricots, a également été mécanisée

grâce à la mise au point de « récolteuses de haricots

mangetout » tractées (latérales) ou automotrices

(frontales). Ces machines se composent d'un peigne rotatif ou d'un tambour

cueilleur qui travaille de bas en haut. les parties recueillies sont

envoyés dans un système de nettoyage qui sépare les

gousses des feuilles et autres déchets13(*). Chez les Amérindiens, il

était traditionnellement cultivé en compagnie du maïs et de

la courge (on nomme cette association les Trois soeurs, le premier servant du

tuteur au haricot et la courge de couvre-sol, tandis que les nodosités

des racines du haricot fixent l'azote de l'air, faisant profiter les trois

plantes de cette fertilisation). Le haricot est également

réputé être répulsif pour le doryphore.

3) Enjeux économiques de la production de

haricot dans le monde14(*)

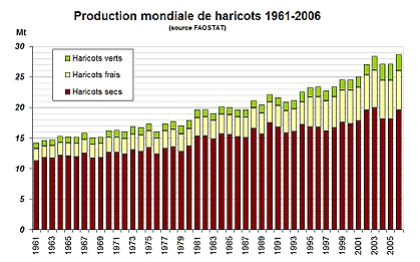

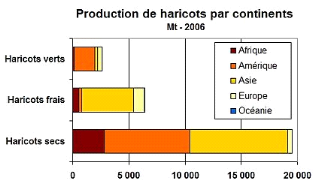

En 2006, la production mondiale de haricots, selon les

statistiques publiées par la FAO, s'est élevée à

28,6 millions de tonnes, dont 19,6 de haricots secs (68 %), 6,4 de haricots

frais (22 %) et 2,6 de haricots verts (9 %). En 2002, ces chiffres

étaient respectivement de 25,7, 18,3, 5,7 et 1,7 million de tonnes.

Entre 1961 et 2006, la production totale de haricots a doublé passant de

14,4 à 28,6 millions de tonnes, progressant assez

régulièrement au taux de 1,5 % par an.

Ces chiffres ne sont pas exhaustifs car ils n'englobent

pas la production des jardins familiaux et de certaines cultures

vivrières pour l'autoconsommation, notamment dans les pays en voie de

développement, qui n'entrent pas dans les circuits commerciaux et sont

inconnues des statistiques officielles. Il existe par ailleurs une certaine

confusion, car dans certains pays sont considérés comme haricots

également les graines de certaines espèces de Vigna

(niébé, haricot mungo, haricot azuki...). Les chiffres concernant

les haricots frais peuvent concerner soit les grains écossés,

soit les gousses entières vendues comme telles sur les

marchés.

Pour les haricots secs, la production mondiale est

estimée à 19,6 millions de tonnes en 2006 (source : FAO). La

surface totale consacrée à cette production représentait

un peu plus de 26 millions d'hectares pour un rendement moyen de 7,4 quintaux

par hectare. Les quinze premiers pays représentent plus de 80 % du total

mondial. Les trois premiers, Brésil, Inde et Chine représentent

44 % du total et les six premiers (les précédents plus Birmanie,

Mexique et États-Unis) près des deux-tiers.

En France (2006), la culture du haricot occupe environ 41

000 hectares pour une production de 413 000 tonnes, soit en moyenne 10 t/ha,

due principalement aux haricots verts qui représentent les 3/4 des

surfaces et 86 % de la production.

Statistiques de production dans le monde en

200615(*)

Ces graphiques montrent l'évolution des

quantités produites en tonne du haricot dans tous les continents du

monde.

Comme par ailleurs, c'est le haricot sec qui occupe une

grande partie de la production mondiale. Ce qui est aussi le cas chez nous

à Goma. La plus part d'approvisionnement du haricot, le sec est

préféré.

Tableau 01 : Production mondiale en tonne de

haricot sec

Source :

www.fao.org

Malheusement dans ce tableau, en 2006 la RDC ne figure

pas parmi les grands pays producteurs mondial du haricot. Un problème

qui pourrait être expliqué en partie par manque dans cette

époque d'un véritable programme national d'investissement

agricole, dont l'actuel en vigueur avait été mis en marche en

2013 pour 2020 pour tout notre pays.

CHAPITRE II. GENERALITES SUR L'APPROVISIONNEMENT, LE COMMERCE,

LE PRIX ET LA PRESENTATION DU MILIEU

Ce chapitre, étant beaucoup plus axé

à l'approvisionnement, commerce et prix, nous nous permettons de bien

éclairer les différents concepts susceptibles de faciliter sa

compréhension.

II.0.NOTIONS SUR L'APPROVISIONNEMENT16(*)

1o)

Définition.

L'approvisionnement a pour but de répondre aux

besoins de l'entreprise en matière de produits ou de services

nécessaires à son fonctionnement. Il consiste à acheter,

au bon moment et au meilleur prix, les quantités nécessaires de

produits de qualité à des fournisseurs qui respecteront les

délais. Il comporte donc un élément achat et un

élément gestion des stocks. Autrement

l'approvisionnement est une technique ou méthode permettant de

livrer un bien, ou un service, à un tiers.

Cette fonction est d'autant plus importante pour la

compétitivité de l'entreprise que le rapport

qualité-coût des approvisionnements aura une incidence sur le

rapport qualité-coût de la production.

La valeur des achats représente 30 à 85 % du

chiffre d'affaires des entreprises selon leur secteur d'activité. Une

bonne politique d'achat peut donc permettre à une entreprise de

réduire de manière significative ses coûts de production et

d'améliorer en conséquence sa marge commerciale. Bien acheter

permet à l'entreprise d'accroître sa rentabilité.

2o Les objectifs de l'approvisionnement

L'approvisionnement a deux grands

objectifs :

· Des objectifs de coûts : réduire les

coûts d'achat et les coûts de stockage. Les moyens utilisés

par le service achat sont variés : pression sur les fournisseurs pour

obtenir les meilleurs prix et des délais de paiement importants, l'achat

en grande quantité mais une gestion très fine des stocks : ne pas

avoir trop sans manquer, car une rupture de stock est souvent

préjudiciable.

· Des objectifs de qualité :

privilégier la qualité de l'approvisionnement, c'est

réduire les malfaçons, les déchets et donc

améliorer la qualité finale des produits.

3o)

L'achat.

Approvisionner une entreprise en matières et

produits intermédiaires consiste à répondre à

quatre questions :

- Quels produits faut-il commander ? Cela suppose une

bonne connaissance des besoins de la production pour une entreprise (besoins en

matières premières, matières consommables, fournitures...)

et de ses clients pour un distributeur.

- A quel producteur faut-il commander ? Il s'agit de se

procurer des informations sur les différents fournisseurs qui peuvent

satisfaire les besoins de l'entreprise et d'opérer une sélection

en fonction de certains critères.

- A quel prix ? Selon quelles conditions ? Ce sont les

conditions de vente que l'acheteur négocie. Le choix des fournisseurs

s'effectue selon plusieurs critères parmi lesquels : Le prix, la

qualité (respect du cahier des charges fixant les exigences techniques),

les délais de livraison et leur respect, le service après-vente

(maintenance des biens de production : machines, ordinateurs...), les

facilités de paiement, la sécurité

(régularité et sûreté des approvisionnements), la

garantie, la localisation, la sélection des fournisseurs se fait au

moyen. Des appels d'offre effectués par voie de presse ou par

circulaire. De la négociation directe : mise en concurrence des

fournisseurs habituels et négociation des conditions. Des centrales

d'achat qui sont chargées de trouver les fournisseurs et de

négocier les conditions de vente pour les entreprises de distribution.

Les réponses des fournisseurs se font souvent en

deux temps : par téléphone ou en étant face à face

avec l'acheteur pour négocier et mettre en place les accords dans un

premier temps, mais il est nécessaire de confirmer par écrit pour

que les clauses du contrat soient officialisées. Pour un service, le

fournisseur peut notamment établir un devis qui est une description

précise des travaux à effectuer accompagnée d'une

estimation de prix.

4o)

La gestion des stocks.

Le stock est constitué de l'ensemble des biens en

attente d'utilisation et qui peuvent donc :

- Soit être vendus en l'état (stock de

chaussures d'un distributeur) ;

- Soit être vendus après transformation

(planches de bois qui serviront à faire des tables) ;

- Soit consommés au premier usage (charbon,

pétrole).

Il permet d'ajuster les flux de livraison aux flux de

consommation.

La gestion des stocks consiste à déterminer

à la fois les quantités à commander et le moment auquel il

convient de passer la commande, avec pour objectif de minimiser les coûts

qui leur sont attachés.

Plusieurs systèmes de gestion des stocks existent,

parmi lesquelles :

o Le système à quantité fixe et

à périodicité variable : lorsque le niveau de stock

atteint un plancher, appelé stock d'alerte, on déclenche une

commande.

o Le suivi du stock se fait à l'aide d'une fiche de

stock sur laquelle sont enregistrées les entrées et les sorties

d'un produit ce qui permet, à tout moment d'en connaître les

quantités encore disponibles.

o Le système à périodicité

fixe et à quantité variable : la commande est passée

à date fixe afin de reconstituer le stock à un niveau

considéré comme optimal. On y ajoute un stock de

sécurité destiné à se prémunir contre les

éventuelles ruptures de stock consécutives à des retards

de livraison ou à une augmentation de la production.

II.I. NOTIONS SUR LE COMMERCE

Le commerce est défini comme un échange de

biens et des services dans le but de satisfaire les besoins d'un marché

et de réaliser un bénéfice.

Il est défini comme étant une

activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange des

marchandises, des denrées, des valeurs dans la vente des services de

métier de celui qui achète et vend des objets17(*).

D'autres économistes définissent, le

commerce comme un échange de produit et de service contre la monnaie en

vue de réaliser un bénéfice18(*)

1)

Origine et évolution du commerce

Au début l'échange de biens et des services

se faisait par remise d'un bien X contre un bien

Y ou d'un service contre un bien Z ou contre

un autre service B c'était la première forme de

commerce connue sous l'appellation du « troc » ou

« échange par troc » ou encore « commerce

de troc »

Les difficultés pratique du troc ont conduit

l'homme à utilisé un bien intermédiaire pour ses

échanges appelé « monnaie »

Avec l'apparition de la monnaie, le commerce a connu une

évolution très considérable.

La production de l'homme ne lui permet pas de pouvoir

satisfaire à tous ses besoins hiérarchisés, car l'homme

par sa nature éprouve plusieurs besoins très variés qui

nécessairement nécessitent une satisfaction pour

survivre.

Au début de la civilisation, tous les

échanges se faisaient en nature contre un autre produit qui avait

aboutit à un système d'échange connu qu'on

appelle « troc » des marchandises ou des produits.

Mais cet échange accusait toujours des inconvénients à

cette époque à l'occurrence, la difficulté

d'accéder à leurs désirs c'est-à-dire si une

personne veut échanger son bien A, il aura difficile à trouver

une autre personne qui pourra lui donner son bien B qu'il

désire.

Pour donner satisfaction à cette situation

abstraite, l'homme a été poussé à s'organiser et se

mirent d'accord sur l'emploi d'une marchandise tierce qu'on appelle

monnaie » comme moyen d'échange intermédiaire. Avec

l'apparition de la monnaie, le troc se dissocie en deux échanges

distincts : d'où « bien A contre monnaie et monnaie

contre bien B » au lieu de vendre produit contre produit comme

auparavant. Ce moyen d'échange a facilité les affaires et donc,

le commerce au point que certains hommes jugèrent opportun de se

spécialiser dans la vente et dans l'achat de biens pour être des

vraies commerçants; c'est à ce niveau

qu'apparaisse »les commerçants »19(*)

Il faut noter par ailleurs que les premiers

commerçants fut les boutiquiers, mais leurs activités ne

dépassaient pas les frontières des pays ou limites d'une ville

environnantes. C'est ainsi que l'extension et le développement du

commerce tributaire des progrès de communication d'où l'usage

des téléphones en circulation et des véhicules en marche,

car aujourd'hui le commerce en soit est devenu mondial et donc, international

et les échanges s'opèrent facilement.

2)

La division du commerce

Comme, il y a interdépendance entre les pays en

matière du commerce; cette interdépendance a rendu possible la

division du commerce à l'occurrence :

A. Du point de vue de l'importance des

opérations, on distingue :

- Le commerce de gros : Est

le commerce pour le quel l'opération s'effectue entre le producteur et

le grossiste, il porte beaucoup sur des grandes quantités des

marchandises. C'est quand les marchandises sont achetées au producteur

par quantité importante et qui sont revendues à d'autres

commerçants c'est-à-dire les demi-grossistes et les

détaillants.

- Le commerce de

demi-grossiste : c'est Il s'effectue entre le

commerçant grossiste qui fournit de marchandises au demi-grossiste. Ce

dernier le revend au commerçant détaillant par quantité

moins importante20(*).

Quand les marchandises sont achetées au commerçant grossiste et

revendues au commerçant en quantité moins importante.

- Le commerce de

détail : Il s'effectue entre le détaillant

et le consommateur au dernier stade. Don centre le détaillant et

consommateur final. Il concerne des petites quantités. Il importe de

signaler que les intermédiaires qui interviennent dans les rapports

entre le producteur et consommateur relèvent de bénéficier

vu leur service. Ces bénéfices augmentent le prix de vente

final.

Pour sauvegarder le pouvoir d'achat, il est mieux de

réduire le nombre d'intermédiaire dans le commerce.

Encore, c'est le commerce qui s'effectue entre le

détaillant et le consommateur et donc c'est la vente directe aux

consommateurs par petites quantités.

A. Du point de vue géographique; on

distingue :

a) le commerce terrestre, commerce maritime et

commerce aérien;

- Le commerce terrestre :

est celui qui se fait par voies terrestres et fluviales, il se fait ainsi par

routes ordinaires etc.

- Le commerce maritime :

c'est le commerce qui nécessite le transport par mer. Ce commerce est

soumis à des usages propres et donc à des lois spéciaux

voir même des règles internationales.

- Le commerce aérien : ce dernier aussi, se

pratique par le transport des voies aériennes

b) Le commerce

intérieur du commerce extérieur ;

- Le commerce

intérieur : Est celui qui s'effectue au pays sans

aller au-delà des frontières nationales.

Donc le commerce est intérieur lorsqu'il porte

sur des transactions intérieures c'est-à-dire, il se fait

à l'intérieur des frontières du pays où le

commerçant effectue ses opérations avec les habitants

locaux.

- Le commerce

extérieur appelé aussi commerce international : le

commerce est extérieur ou international lorsqu'il dépasse les

frontières du pays du commerçant; et donc ; le commerçant

traite avec les pays étrangers.

Ce commerce extérieur se subdivise en 3 types

spéciaux :

-Le commerce

d'importation : il concerne les marchandises et les

services achetés à l'étranger et qui entrent dans le pays

pour y être écoulés ou consommés.

On parle de commerce d'importation lorsque les

marchandises sont achetées à l'étranger dans le but de les

introduire et les vendre dans le pays où le commerçant exerce ses

opérations. Et donc, c'est l'entrée des marchandises dans le pays

effectif du commerçant.

-Le commerce

d'exportation : concerne les marchandises qui sortent du

pays vers l'étranger, mais aussi les services prestés à

l'étranger par des nationaux.

On parle de ce commerce lorsque les marchandises sont

vendues et expédiés à l'étranger,

c'est-à-dire, il représente toute sorte des marchandises de

l'intérieur d'un pays.

-Le commerce de transit :

il concerne le transport à travers le pays où les marchandises

originaires des pays étrangers sont expédiées vers un

autre pays étranger. On parle aussi de ce commerce lorsque les

marchandises étrangères ont la possibilité de traverser un

pays sans être soumises au droit de douane; donc transiter par le pays

sans aucun dérangement aux frontières.21(*)

3) Fonction du

commerce

Les fonctions du commerce sont les

suivantes :

v Il sert d'intermédiaire entre les producteurs et

les consommateurs ; grâce au commerce, les marchandises quittent le lieu

de production vers le lieu de consommation ;

v Il permet le transport de chaque produit à

l'endroit prévu où il est plus utile et par conséquent

recherché :

v Il favorise les découvertes des marchandises des

qualités dans les différents pays développés vers

les pays en voie de développement ainsi que la

civilisation ;

v travail et active le progrès de

l'industrie.

v Il favorise le progrès social par l'augmentation

du bien-être et l'établissement d'une solidarité de plus en

plus étroite entre les individus.

4)

Rôle du commerce

Le commerce a une importance capitale dans

l'économie nationale voir internationale par ce que :

· Il crée des richesses

(prospérité)

· Il accroît l'utilité du bien en le

modifiant ou le transformant selon les besoins soit en les mettant à la

disposition du consommateur

· Il permet à la population de

s'approvisionner au fur et à mesure que les besoins se

présentent

· Il crée des débouchés

(marchés) à la production en découlant des nouveaux

marchés ou en créant des besoins nouveaux.

II.2.

NOTIONS SUR LE PRIX

Selon le lexique d'économie, le prix est

défini comme le rapport entre deux quantités de marchandises

proposées à l'échange ou ce qui revient à la

même quantité d'un bien que l'on doit donner en échange

d'une unité d'un autre bien, service ou facteur de production. C'est

à la fois la quantité de monnaie que l'on doit donner en

échange d'une unité de bien ou d'un service. C'est aussi le

résultat de rencontre de l'offre et la demande sur un marché. Il

est un indicateur de la rareté d'un bien22(*)

Le prix permet aussi d'effectuer une allocation des

ressources efficace et la décentralisation des décisions, mais

tout dépend de la manière dont ce prix est établi dans les

faits.

Selon Larousse, le prix est la valeur d'une chose

exprimée en monnaie23(*).le prix est encore entendu comme l'expression d'un

rapport entre un poids de métal et la valeur d'un objet ou la

manifestation concrète de la valeur d'un objet24(*)

Quant à nous, le prix est donc la

caractéristique essentielle d'un bien que l'on peut donner en

échange contre la monnaie. Il est donc l'intermédiaire entre le

bien que l'on doit nécessairement donner en échange à

celui qui désir acheter (acheteur) et la monnaie que doit recevoir celui

qui vient (le vendeur).

Le prix entend que la quantité de monnaie que l'on

doit donner en échange contre un bien quelconque ; leur niveau

d'ajustement sur le marché dépend d'un grand nombre de

paramètres dont :

ü Le nombre et dimension des offreurs et des

demandeurs ;

ü La liberté ou

hétérogénéité des produits donc

marchandises ;

ü Le rôle de l'Etat dans la fixation du prix

sur le marché.

1) Sortes des prix

Il existe plusieurs sortes des prix selon les

différentes activités :

A. Selon le secteur

d'activité, on distingue trois catégories des

prix :

-Le prix réglementaire : le prix est dit

réglementé lorsqu'il est fixé par les pouvoirs publics

pour certains biens de consommation courante.

-Le prix sectoriel : le prix est dit sectoriel

lorsqu'il est appliqué à des produits d'un secteur

d'activité bien déterminé.

Ex : Le prix de produit des

téléphones

B. Selon les stades d'activités ;

on distingue également trois catégories des

prix dont il s'agit de l'activité approvisionnement, la production

et la distribution c'est-à-dire la vente des produits

déjà finis) ; d'où il s'agit alors de pensé

au :

-Prix d'achat : est appelée prix d'achat, la

valeur à laquelle une personne appelée

« acheteur » acquéraient un bien ou un service

auprès d'une autre personne qu'on nomme »vendeur »

ou « fournisseur » hormis tous les frais nécessaire

et accessoires occasionnés par cet achat. Ce prix varie en fonction de

la qualité, marque et la valeur du produit ou d'un bien et encore

suivant la provenance c'est-à-dire pays la fabrication du produit ou

bien.

- Le prix de revient : est appelé prix de

revient, tout ce qu'à coûté un bien ou un service depuis le

lieu de sa production jusqu'au stade final, c'est-à-dire sur le

marché par la vente25(*).Ici, il s'agit du prix avant la vente et y compris

toute les dépenses nécessaire occasionnées par cette

achat.

2) Mécanismes

sur la fixation du prix d'un bien

D'après Elie COHEN ; les décisions

relatives à la fixation du prix ou à la modification du prix d'un

bien ou d'un produit quelconque, comptent d'enjeux particulièrement

complexes relevant manifestement de la gestion commerciale.

Il dit encore que ces décisions ont

également des implications majeures sur le plan de la production, de

l'organisation et de la finance.

Ces décisions relatives à la fixation du

prix s'inscrit dans le cadre soit d'une opération nouveau ou soit un

produit existant mais qui est introduit sur un nouveau marché26(*).

Par ailleurs, nous pouvons dire en passant que les

mécanismes sur la fixation du prix est fixé selon le type de

marché ; tels que le marché à régime de

monopole et le marché à régime l'hypothèse

régime de concurrence imparfait d'où l'hypothèse du de la

concurrence pure et parfait e c'est-à-dire du marché à

régime de monopole ont été violée , mais l'Etat

intervient en seconde lieu dans le maintient de l'ordre d'une part et dans

l'exagération du prix , c'est-à-dire le non respect

d'équilibre d'autre part .

Ceci nous conduit à parler directement de deux

points qui sont :

a) Le prix administré27(*) : on appelle prix

administré une pratique soit du prix planché, soit du prix

plafond dérogeant du mécanisme de fixation automatique par le

marché.

ü Le prix plancher :

appelée encore prix minimum, ce prix revient en un soutient des prix en

vue d'aider les producteurs ou offreurs dans la fixation du prix de leur

résultat de la production. C'est un prix d'essais duquel on ne peut pas

opérer des transactions.

ü Le prix de plafond : on

l'appelle «également prix maximum, qui est le prix de

référence que les agents économiques ne peuvent pas

dépasser dans la vente de leur production. C'est une forme d'aide pour

les consommateurs.

b) Le prix d'équilibre : on appelle prix

d'équilibre, les prix qui assurent une stabilité dans la

répartition du travail en ce sens qu'aucun producteur n'a

intérêt à changer de branche de production28(*).

On peut dire encore que le prix d'équilibre, est un

prix fixe et stable où se rencontre l'offre et la demande.

La quantité de la rencontre entre l'offre et la

demande peut être influencée par les facteurs

ci-après :

· Les facteurs influant sur l'offre peuvent

être soit :

ü le prix d'un bien

ü le prix d'autres biens dans les quelles

dérives le prix complément et de substitution ;

ü le prix des facteurs de production.

· Et les facteurs influents sur la demande

peuvent être suivants :

ü la population ; car si la population augmente,

plus la demande augmente et plus les producteurs en produit beaucoup, et dans

ce cas, le prix ont tendance à baisser :

ü les préférences de la part des

consommateurs ; c'est-à-dire plus les produits est

préférés, plus il est beaucoup demandé ; donc

le pouvoir d'achat augmente et les producteurs doivent en produire aussi

beaucoup pour la satisfaction de la part des consommateurs.

Et enfin, nous avons l'effectifs des consommateurs,

c'est-à-dire, lorsque cet effectif des consommateurs augmente, la

quantité consommée des biens augmente aussi.

Bref : nous pouvons dire que le prix

d'équilibre est en autre entre l'acheteur et le vendeur qui aboutit au

prix d'équilibre.

3) La politique de

formation des prix

Nous savons d'abord le prix se forment

par « loi de l'offre et de la demande » qui peut

être exprimé comme suit : « un bien tend d'autant

plus hausser si elle est plus demandée »c'est-à-dire

autant qu'un bien est plus demandé, il tend aussi à hausser le

prix.

Pour fixer le prix d'un bien, l'entreprise pour suit le

plus souvent deux types d'objets ci après29(*) :

-la part du marché : pour

maintenir une part de marché bien déterminé, l'entreprise

est menée à fixer un prix relativement bas au profit du

marché, mais la pratique de ce prix ne constitue pas toujours une

solution idéale car l'entreprise peut baisser le prix pour sauvegarder

la part du marché tout en produisant des biens de qualité, mais

ces acheteurs au preneurs risquent de s'imaginent que ces produits ou biens

possèdent un défauts quelconque ou soit ne sont pas

neufs.

- la rentabilité :

l'entreprise cherchera à assurer la rentabilité des

investissements en fixant un prix de vente qui lui permettra d'obtenir un

bénéfice valable pour son fonctionnement.

Mais il faut signaler que les entreprises ne

sont pas totalement libre de définir leurs prix de vente, sur ce l'Etat

doit y intervenir pour éviter des désordres, dans ce cas nous

allons parler du rôle de l'Etat dans la part de la fixation du

prix.

4) Le rôle de

l'Etat dans la fixation des prix

La participation de l'Etat dans la fixation

des prix est nécessaire car l'Etat doit intervenir d'une part dans

l'économie enfin d'éviter les crises économiques et

maintenir le plein emploi , il doit également modifier la libre fixation

qui provoque une hausse ou baisse des prix sur certains marchés ,

d'autre part , l'Etat doit maintenir la stabilité du niveau

général des prix pour éviter les conflits entre le

marché en matière de prix car le prix est imparfait et pour cela

il doit avoir besoin de soutien de l'Etat.

Pour les néo-classiques, ils élargissent

les champs de l'intervention de l'Etat à la correction des imperfections

du marché c'est-à-dire (la production des biens collectifs, la

redistribution des revenus, etc.).Ils soutiennent que toute autre intervention

serait néfaste car elle altérait le bon fonctionnement des

mécanismes de fixation du prix de marché30(*).

En outre, nous pouvons dire que l'intervention de

l'Etat est alors un instrument de lutte contre l'inflation.

Dans ce cas, l'intervention de l'Etat peut

être regroupée dans deux catégories :

1. L'intervention directe :

Cette intervention directe de l'Etat sur le prix

se pratique par deux règlements ci - après :

-La liberté contractuelle :

ce sont les contrats passés entre différentes branches et

l'administration, permettant « une la liberté

surveillée » en matière de prix, les marchés et

les entreprises doivent s'y soumettre.

-La taxation : elle implique la

fixation du prix d'un bien ou d'un service par l'Etat.

Généralement c'est un prix maximal

qui est fixé enfin de défendre les consommateurs dans un but

social, les biens ainsi taxés sont généralement

considérés comme des biens de première

nécessité comme par exemple : (pain, viande,...)

-Le blocage des prix : il consiste

à interdire toute hausse de prix à partir du niveau ou de la

date où la mesure est prise.

2. Intervention indirecte :

Pour l'intervention indirecte de l'Etat sur le

prix, l'Etat peut intervenir sur l'offre ou sur la demande :

-Sur l'offre : l'Etat intervient en

organisant le stockage du produit de façon à accroître ou

restreindre l'offre.

-Sur la demande : l'Etat se portant

lui-même acquéreur de certains biens ou en outre en agissant sur

la demande globale par la fiscalité31(*).

5) OFFRE ET DEMANDE32(*)

L'offre et la demande sont respectivement la

quantité de biens ou de services que les agents économiques sur

un

marché sont

disposés à vendre ou à acheter en fonction des

prix.

Si la théorie de l'offre et de la demande recouvre

pour

Roger

Guesnerie une intuition ancienne, sa formalisation

débute en 1838 lorsqu'

Augustin

Cournot introduit la courbe de la demande. Plus tard,

Alfred

Marshall introduit une courbe de l'offre représentant

l'offre en fonction des

prix. Dans le

cadre de la théorie de l'

équilibre

partiel entre l'offre et la demande, à l'intersection

de ces deux courbes se trouvent le prix et la demande d'équilibre.

L'intérêt du modèle de l'offre et de la demande est qu'il

permet hors du formalisme sophistiqué de l'

équilibre

général d'appréhender de façon

intuitive les mécanismes à l'oeuvre dans la décision

d'

allocation

des ressources en

économie

de marché.

Graphique 01 : Gravitation du

prix : Offre et demande en fonction du prix

La loi de l'offre et de la demande fait souvent

référence à l'

équilibre

partiel sur un marché. Dans les marchés

où l'

équilibre

partiel s'applique, on constate les effets

suivants :

· Lorsque les prix montent

o l'offre a tendance à augmenter: les producteurs

sont incités à offrir plus de biens, de nouveaux producteurs sont

incités à s'installer, les détenteurs de ce bien sont

incités à s'en séparer.

o la demande a tendance à baisser: plus les prix

sont élevés, moins les acheteurs sont disposés à

acheter.

· Lorsque les prix baissent

o l'offre a tendance à baisser: les producteurs

sont moins incités à produire.

o la demande a tendance à augmenter: moins les prix

sont élevés, plus les acheteurs sont disposés à

acheter.

Présenté autrement, étant

donné un marché où pour chaque prix on associe l'offre (la

quantité que l'ensemble des vendeurs veulent bien vendre), et la demande

(la quantité que l'ensemble des acheteurs veulent bien acheter), il

existe un point d'intersection qui maximise le nombre d'échanges. Un

prix un peu au-dessus laissera des vendeurs voulant bien vendre sans acheteur.

Un prix un peu en dessous laissera des acheteurs voulant bien acheter sans

vendeur. Dans les deux cas, le nombre d'échanges sera aussi plus petit

qu'au point d'intersection. Il y aura de toute façon des acheteurs et

des vendeurs qui ne seront pas satisfaits, mais ce sera à cause du prix

et non pas parce qu'ils n'ont trouvé personne en face.

Une courbe d'offre et de demande correspond à un

nombre donné d'offreurs et de demandeurs. Une augmentation (ou une

diminution) du nombre d'offreurs ou de demandeurs provoque un

déplacement vers la droite ou vers la gauche, et donc une modification

de l'équilibre.

Ayant constaté que ce principe pouvait s'appliquer

à bon nombre de marchés, les économistes ont longtemps

cherché quelles étaient les conditions que devaient remplir un

marché pour que le point d'équilibre soit atteint.

Graphique 02 : La confrontation de

l'offre et de la demande

Le prix P d'un bien est déterminé

par l'équilibre entre les deux courbes de demande D et

d'offre S. Le graphique montre l'effet d'une augmentation de la courbe de

demande de D1 à D2 : le

prix P et la quantité totale Q vendue augmente tous

les deux.

L'offre est la quantité d'un bien économique

que les producteurs souhaitent vendre à un prix donné. Ses

principaux déterminants sont le prix du marché et les coûts

de production. En fait, les fonctions d'offre sont obtenues à partir des

coûts de production de l'entreprise à long terme. Leurs courbes

représentatives sont généralement des courbes croissantes

et

concaves du

fait de la loi des rendements décroissants. Il peut en être

différemment.

La demande est la quantité voulue d'un bien,

à un prix donné, par les consommateurs ayant les moyens de

l'acheter. La courbe représentative de la fonction décrit la

quantité (en abscisses) en fonction du prix (en ordonnées). Ses

principaux déterminants seront donc le prix du bien, le revenu, les

goûts, mais aussi l'offre et la demande des biens de substitutions (ainsi

l'évolution des prix du pétrole a un effet sur la demande de gaz

par exemple). La courbe représentative de la fonction de demande est

généralement décroissante et peut être

concave ou

convexe,

selon les cas.

En construisant les deux courbes, ou dans un cas plus

simple les deux droites, on obtient la situation du marché. La rencontre

de l'offre et de la demande permet de définir le point

d'équilibre. Ce point définit le prix pour lequel l'offre

égalise la demande, c'est-à-dire le point où se

réalise l'échange. On appelle les coordonnées

correspondantes prix d'équilibre et quantité d'équilibre.

Tant que ce point n'est pas atteint, l'excédent d'offre provoque la

baisse du prix ou bien la trop forte demande provoque sa montée. C'est

donc par tâtonnement qu'est censé être atteint ce prix dans

la réalité. Mathématiquement cela revient à

étudier la convergence d'une suite définie par

récurrence.

Dans la théorie microéconomique, l'offre et

la demande sont fonctions du prix (noté en ordonnées par

convention) mais n'interagissent pas l'une sur l'autre.

Evolution de la demande

Lorsque davantage de personnes désirent un bien, la

quantité qui en est demandée pour un prix donné tend

à augmenter. Cette hausse de la demande peut dériver d'une

évolution des goûts, quand les consommateurs accroissent le

désir qu'ils ont d'un bien donné. L'évolution de la

demande peut-être représentée graphiquement par une

translation de la courbe de demande vers la droite. La courbe initiale D1 est

alors remplacée par la courbe D2. La conséquence de ce changement

est la hausse du prix d'équilibre qui passe de P1 à P2, tandis

que s'accroît également la quantité d'équilibre qui

passe de Q1 à Q2.

Inversement, lorsque la demande diminue, les

phénomènes inverses se produisent. La quantité

échangée décroît ainsi que le prix.

Evolution de l'offre

Lorsque les coûts de production de l'offreur sont

modifiés, la courbe de l'offre se déplace en conséquence.

Si, par exemple, quelqu'un découvre une nouvelle manière de faire

pousser le blé, les producteurs tenteront d'accroître les volumes

vendus, si bien que la courbe S0 se déplacera vers la droite et

deviendra S1. Cet accroissement de l'offre provoque une diminution du prix

d'équilibre qui passe de P1 à P2. Quant à la

quantité d'équilibre, elle augmente de Q1 à Q2 car la

quantité demandée est accrue par la baisse du prix. Cette

évolution n'a d'effet que sur l'offre, la courbe de la demande reste

elle identique.

II.3 PRESENTATION DU MILIEU

II.3.0 MONOGRAPHIE DE LA VILLE

DE GOMA

1) APERCU HISTORIQUE

La ville de Goma n'est pas née par hasard, c'est

un milieu dont l'histoire évolue dans le temps et dans l'espace, comme

le soutien Léon Moulin « l'histoire d'un milieu comme celle de

tous les peuples, s'enrichit au fur et à mesure qu'on lui prête

attention et qu'on l'étudie33(*).

D'après la légende, Goma serait la

déformation du mot « ngoma »qui signifie tambour, ce

mot aurait été référence au bruit assimilable

à celui du tambour qui raisonne un bruit qui était

provoqué par l'éruption volcanique, ce village a disparu et ses

habitants ce sont dispersés pour construire trois nouveau

villages : « ngoma », l'actuel Goma,

« matcha », l'actuel Saké et

« munti » l'actuel Muningi34(*).

En effet, les origines de Goma remontent de

l'époque coloniale vers 1912. Son site correspond aux camps de

travailleurs d'office de transports coloniaux (OTRACO) recruté pour la

construction du port de Goma.

A l'origine OTRACO recrutait la main d'oeuvre pour une

période de deux ou trois ans plus tard la population de Goma se

multiplie suite à la politique de stabilisation de main d'oeuvre

indigène, permettant aux célibataires d'aller se marier au

village. Ainsi, les phénomènes et tira les ruraux qui

regagnèrent la cité par leur propre volonté et moyen afin

d'y offrir leurs services. Le comité national du Kivu (CNK) a

contribué à la naissance de Goma.

En 1931, cette société avait pour but de

gérer les terres vacantes et valeur mise en a leur ainsi que la

circonscription urbaine comprenant le droit de concéder la distribution

d'eau et d'électricité.

Le comité national du Kivu a du créer la

compagnie immobilière du Nord-Kivu qui fut chargé de vendre les

terres aux colons et qui avait son siège à Goma.

En 1948, Goma sera un petit centre capable d'abriter un

service de parquet de grande instance, à cette même année

qu'OPAKI (office de production agricole de Kivu) fut installé ; sur

ce plan éducatif deux écoles pour les blancs

fonctionnaient : école royale, l'actuel institut de Goma et

école primaire d'application EPAIGO. Celle pour les noirs était

« Saint André » l'actuelle E.P Keshero.

Le 14/08/1962, Goma devient le chef lieu de la province du

Nord-Kivu, le gouverneur fut BENEZET MOLEY, suite à la contestation du

territoire de Goma et Rutshuru, les organes délibérants et

exécutifs fonctionnent à Kirotche puis à Sake.

En 1964, Denis Paluku qui assurait

l'intérim devient deuxième gouverneur du Nord-Kivu. Après

beaucoup de discussions l'arrêt n°21/152 du 08 septembre 1952 fera

de Goma un centre extra coutumier le plan fut conçu par CIMNOK pour

déterminer :

- La zone d'habitation pour les blancs au bord du

lac ;

- La cité pour les indigènes ;

- La zone agricole ;

- Le centre industriel.

Suite à l'indépendance

précoce ce plan n'a pas été achevé, seul 1143

maisons étaient déjà construites 180 dans le quartier

blanc et 968 dans le quartier MURARA et VIRUNGA.

Avec l'avènement de la deuxième

République en 1965 Goma est devenu encore district, il reviendra encore

chef lieu de la sous région du Nord-Kivu en faveur du mouvement de

reforme et l'administration territoire au Zaïre. Suite à

l'ordonnance loi n°88/1976 du 15novembre 1988, Goma devient le chef lieu

de la nouvelle province du Nord-Kivu entité politico administrative

décentralisée issue du découpage de l'ancienne

région du Kivu.

En 1994, la ville de Goma suite à

l'hospitalité de l'accueil des refugiés Rwandais, entra dans

l'histoire de l'humanité.

En 1996, Goma érige le quartier

général de la rébellion lors de la guerre dite de

« libération » par l'Alliance des Forces

Démocratiques de Libération(AFDL).

En 1998, la deuxième guerre dite

de « rectification » déclenche et la ville est

de nouveau, le quartier général de la rébellion du

Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD).

En 2002, le 17 Janvier, la ville a été

enclavée par la lave du volcan Nyiragongo.

2) SITUATION GEOGRAPHIQUE

1.

Localisation :

Sa superficie est de 7 572 ha soit 75,72 km², le

sol est couvert de lave. Goma est une ville de l'est de la RDC, située

environs à 1500m d'altitude dans la vallée Rift à 29°

14' de longitude Est de 01° 41' de latitude sud.35(*)

Elle se trouve au pied de volcan Nyiragongo, elle est

limitée :

- Au

nord : Par la limite supérieure de

la concession Jolis-Bois, groupement de Munigi et le champ de tir de champ

Katindo.

- Au

sud : par le lac Kivu.

- A l'est :

par la République du Rwanda, à travers les

frontières congolo-rwandaises, dont avec la borne frontalière I

jusqu'au Jolis-Bois en passant par les bornes frontalières V et

VI.

- A l'ouest : par

le parc national des Virunga (PNVi) dans la zone du territoire de

Masisi.

Et elle comprend deux communes à savoir la

commune de Goma et la commune de

Karisimbi.

3) ASPECT ECONOMIQUE36(*)

1o) Agriculture

La ville de Goma a un sol volcanique réputé

favorable à l'agriculture, mais l'espace urbain est envahi par la

construction, sur les roches volcaniques. La population s'occupe de culture de

haricot et patate douce, la production étant inférieure aux

besoins alimentaires. Cette dernière s'approvisionne en territoire de

Masisi, Rutshuru, Lubero, Walikale, au Nord Kivu et Idjui, Kalehe au Sud Kivu.

2o) Elevage

Nous rencontrons l'élevage extensif du petit

bétail de la race local. Il s'agit de caprins, des ovins, des

gallinacés et des porcins. Cet élevage est aussi

caractérisé par un rendement faible.

3o) Pêche

La population de Goma consomme des poissons en provenance

de Vitshumbi, Nyakakoma et Ouganda. La pêche pratiquée sur le lac

Kivu reste artisanale.

L'introduction des alevins du lac Tanganyika a

été efficace dans le lac Kivu vers les années 1959 avant

l'indépendance de la République Démocratique du

Congo.

4o) Chasse

Suite à l'insuffisance de l'espace vert dans la

ville de Goma, la chasse n'est exercée nulle part dans la ville

touristique de Goma.

5o) Commerce et Industrie

Les différentes transactions commerciales sont

effectuées entre la ville de Goma et les autres provinces et voir

même les pays limitrophes du Congo.

Le commerce est pratiqué à divers coins de

vente notamment dans le marché central de Virunga, Birere, au

marché public Alanine/Himbi, sur les axes routiers, dans les boutique et

Kiosques.

En outre, parmi les commerçants de Goma, nous

trouvons aussi des femmes qui constituent plusieurs types de

commerçantes appartenant à des groupes socio-économiques

qui sont très différents et exerçant divers types

d'activités.

L'activité industrielle n'est pas

développées dans la ville de Goma, on y compte quelques petites

industries de transformation et manufacturières dont les principales

sont : les moulins, machines de sciages, boulangeries, minoteries,

etc.

CHAPITRE III. APPROVISIONNEMENT DU HARICOT ET LE

NIVEAU DE PRIX A GOMA

Etant donné notre sujet, ce chapitre donne les

informations nécessaires par rapports à nos problèmes de

recherche.

III.0. PROCEDURE D'ECHANTILLONNAGE

- PRELIMINAIRE

Cette dernière partie du travail, se concentre

principalement sur la présentation, le traitement, l'analyse et

l'interprétation des données recueillies auprès du

service spécialisé de l'Etat, là nous faisons allusion au

Bureau urbain de l'économie nationale et commerce à la Mairie de

Goma, Chargé de collecter les informations concernant tout produit de

première nécessité consommé à Goma par les

ménages. Dont parmi plus de 51 produits37(*) enregistrés par le bureau, uniquement c'est le

haricot qui nous a intéressé dans cette étude, vue sa

consommation populaire et son bon marché.

III.1. METHODOLOGIES

A. TECHNIQUE DE COLLECTE DES DONNEES

a) Echantillonnage et technique d'interview

non structurée

Grace à une interview et une observation libre

auprès des ménages de la ville de Goma, il a été

constaté autant de fois, plusieurs ménages font le stock du

haricot pour s'assurer une sécurité alimentaire, et ceux qui

n'ont pas de moyen en achète quotidiennement en détail. Notamment

16 sur 20 ménages de 3 à 6 membres à Goma, affirme qu'un

stock du haricot sec est toujours permanent dans la maison soit 80 % des

enquêtés.

b) Technique

documentaire

Cette dernière, était importante pour

accéder à la documentation produite par le bureau le Bureau

urbain de l'économie nationale et commerce en ce qui concerne en

particulier les données en rapport avec le haricot, dont principalement

les variables prix et quantité font l'angle d'approche principal de ce

travail de mémoire.

B. METHODE ANALYTIQUE

c) Traitement statistique des

données

Grace à cette méthode, l'étape

d'analyse et l'interprétation des données trouvées dans la

documentation ici présente, via le biais du logiciel SPSS statistique

17.O et de l'application Tableur du Microsoft Excel, le traitement ainsi

l'interprétation des résultats issues de l'analyse a

été facilité dans ce cadre, à savoir le prix et la

quantité d'haricot à Goma à l'échéance de

2008-2013.

Par la détermination de :

- Coefficient de corrélation38(*) : Grace

à cette méthode, l'étude du lien ou de relation entre la

quantité et le prix a été bien comprise. Elle nous a

permis d'étudier la liaison que l'on rencontre fréquemment entre

ces deux variables. Bien sûr comme dans toutes les sciences humaines ou

appliquées. Il sied de rappeler que la corrélation est une notion

couramment utilisée dans toutes les applications statistiques.

Toutefois, la définition statistique de la corrélation est plus

précise que le sens courant du terme : elle ne concerne que des

variables statistiques quantitatives, c'est-à-dire dont on peut calculer

les moyennes. Ce qui est le cas parfaitement ici présent dans ce

travail, voir les tableaux qui expliquent en détail.

-Modèle de

régression : Dans cette étude ce modèle nous

a éclairés d'avantage sur le niveau de régression en

rapport avec notre corrélation entre la quantité et le prix. Pour

savoir exactement à l'aide d'un graphique que si notre

corrélation est soit : positive, négative, parfaite, forte,

moyenne ou nulle.

Le modèle de régression détermine la

relation mathématique qui est mieux traduite par une droite. Il est donc

question, à partir d'une liaison spécifique de présenter

une méthode d'estimation de paramètre inconnu du modèle.

Dans l'angle de connaitre alors où tend la quantité et le prix

dans la régression.

-Le test d'ANOVA : Nous a

été utile pour la comparaison de nos plusieurs moyennes, dans

l'analyse des variances. Dans l'objectif de vérifier si les valeurs des

moyennes des populations sont vraisemblablement différentes. Enfin de

d'examiner la contribution relative de différente source de variation et

tester les hypothèses.

-Le Test de T de Student :

Il a nous a été utile de savoir si nos moyennes sont logiques

dans l'ensemble, dans la mesure de tester leurs conformités de

distributions d'échantillonnage utilisées pour effectuer les

tests d'hypothèse ou calculer les intervalles de confiance,

correspondants aux fluctuations d'échantillonnage de la

différence de deux moyennes observées (prix et quantité)

voir encore celles correspondant à la différence de deux

populations ou pourcentage d'échantillon.

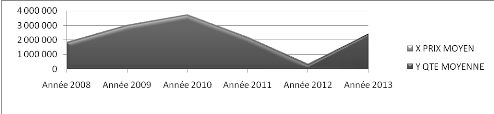

III.2. PRESENTATION DES DONNEES

Nos données sont principalement deux

variables ; Y et X, qui concernent le haricot, durant six ans

passés, et c'est la quantité approvisionnée à Goma

et le prix de haricot. Dont la présentation de ces données se

poursuit dans ces figures suivantes :

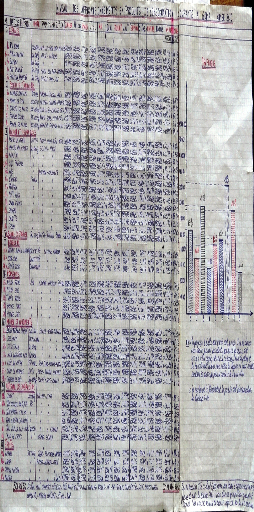

Tableau 02 : Evolution quantitative

d'approvisionnement du haricot à Goma en 2008-2013.

Ce tableau démontre, les quantités

déversées à Goma du haricot sec multicolores, provenant

principalement des zones agricoles, autour de la ville de Goma qui est le

centre de consommation. A savoir : Masisi, Lubero, Rutshuru, Kaina et

Sake. Unité de mesure : sac de 100 kg

|

Mois

|

2008

|

2009

|

2010

|

2011

|

2012

|

2013

|

|

Janvier

|

1459364

|

2724401

|

3989439

|

2192775

|

208590

|

1999754

|

|

Février

|

1652319

|

1027482

|

402646

|

2376525

|

218340

|

2136428

|

|

Mars

|

1708796

|

2789237

|

3869678

|

2156435

|

282490

|

2364538

|

|

Avril

|

1653885

|

2809042

|

3964200

|

2264596

|

342670

|

2355721

|

|

Mais

|

1435809

|

5323475

|

3887666

|

2032697

|

374560

|

2544639

|

|

Juin

|

1644896

|

2668742

|

3692589

|

1892421

|

364620

|

2981703

|

|

Juillet

|

1790423

|

2909479

|

4028536

|

2012819

|

316370

|

2462532

|

|

Aout

|

2297502

|

3311076

|

4324651

|

2191148

|

343750

|

2592307

|

|

Septembre

|

2471995

|

3375466

|

4278938

|

2156436

|

387250

|

2392438

|

|

Octobre

|

2152748

|

3060761

|

3968775

|

2333521

|

328530

|

2273783

|

|

Novembre

|

1888273

|

2938817

|

3987362

|

2208935

|

347860

|

2346608

|

|

Decembre

|

1623798

|

2821572

|

4019346

|

2085932

|

298760

|

2014328

|

|

Total

|

21779808

|

35759550

|

44413826

|

25904240

|

3813790

|

28464779

|

|

Moyenne

|

1814984

|

2979962,5

|

3701152,17

|

2158686,67

|

317815,833

|

2372064,92

|

Source : Rapport du bureau urbain de

l'économie nationale et commerce & calculs, sur Tableur

Excel

Au courant de l'année 2008 les quantités

approvisionnées dans la ville variées toujours. Le mois plus

élevé est à 2 471 995 sacs de haricot de 100 kg et le

moins élevé représente 1 435 809 sacs de haricot. Seul le

mois de février, en 2009 avait connu une profonde baisse des

quantités de haricot approvisionnées à Goma voir 1 027 482

sacs et deux mois plus tard c'est le mois de mai qui l'emporte avec une

élévation au maximum à hauteur de 5 323 475 sacs de

haricot.

Le mois de février durant l'année 2010 avait

enregistré un taux plus bas en quantités de haricot

approvisionnées à Goma. Mais c'est le mois d'août qui

avait eu un taux élevé par rapport à tous les mois de

l'année à l'échelle de

4 324 651 sacs de haricot multicolores, dont presque

partout il y avait eu fluctuation continue en quantité du produit en

question. Contrairement aux autres tableaux, juste au début de

l'année 2011, dans le deuxième mois, celui du février,

où durant toute l'année qu'on avait enregistré

l'augmentation des quantités de l'année à hauteur de

2 376 525 sacs de 100 kg de haricot et le mois de

juin avec une baisse record de 1 892 421 sacs de haricot.

L'année 2012 se distingue aussi par des

fluctuations comme les autres années précédentes, mais

avec des quantités les plus basses de la période d'étude.

La quantité minimum s'enregistre au mois de janvier avec 208 590

sacs de haricot et septembre bas record de l'année avec 387 250

sacs de haricot de 100 kg.

Pour clore, effectivement fin 2013 il ya eu la relance

agricole propulser par l'Etat congolais, grâce au programme nationale

d'investissement agricole et vue ce ci les conséquences

s'avéraient par l'augmentation des quantités produites, à

Goma, en Janvier il y avait eu entrée de 1 999 754 sacs et c'est le

minimum de l'année. En Juin avec le maximum élevé avec

2 981 703 sacs de haricot.

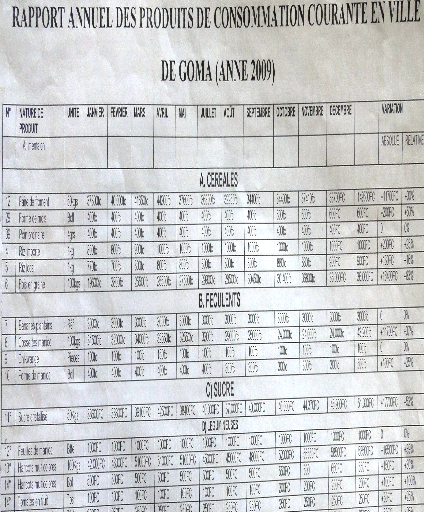

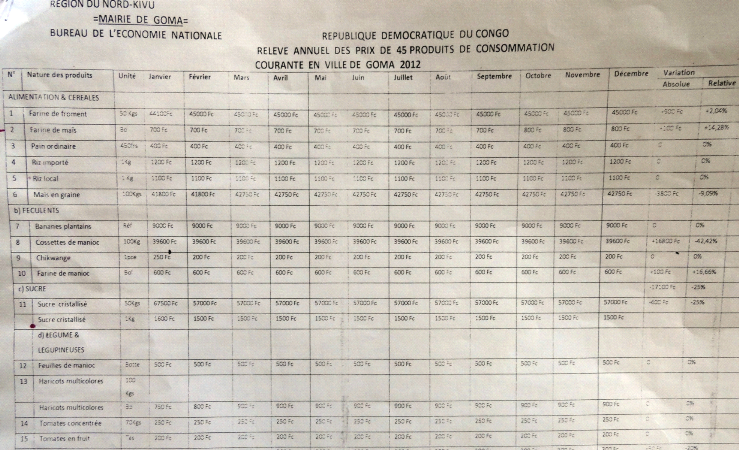

Tableau 03 : Variation des prix d'un sac

de 100 kg de haricot approvisionné à Goma en

2008-2013.

Dans la figure suivante, nous indiquons l'évolution

des prix durant six années écoulées, exprimés en

prix unitaire de FC d'un seul sac 100kg de haricot sec multicolores.

A chaque année, s'enregistre toujours la

fluctuation des prix, car c'est fixé par le marché, suivant

l'offre et la demande. L'Etat n'intervient pas dans la fixation du prix pour ce

produit en question. Unité de mesure : francs congolais (FC)

|

Mois

|

2008

|

2009

|

2010

|

2011

|

2012

|

2013

|

|

Janvier

|

37750

|

42 000

|

58500

|

50200

|

48000

|

54350

|

|

Février

|

37750

|

48000

|

58500

|

50200

|

54000

|

54350

|

|

Mars

|

27500

|

51000

|

47700

|

50200

|

54000

|

48950

|

|

Avril

|

34200

|

51000

|

36000

|

50200

|

54000

|

55 000

|

|

Mai

|

34200

|

51000

|

36000

|

50200

|

54000

|

52 200

|

|

Juin

|

34200

|

51000

|

36000

|

50200

|

54000

|

53 220

|

|

Juillet

|

34800

|

45000

|

36000

|

50200

|

54000

|

56 300

|

|

Aout

|

34800

|

48000

|

36000

|

50200

|

54000

|

51 400

|

|

Septembre

|

75400

|

52000

|

36000

|

50200

|

54000

|

56 300

|

|

Octobre

|

78000

|

56550

|

53000

|

50200

|

54000

|

51 000

|

|

Novembre

|

44640

|

58500