|

La césarienne : aspects

épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et

évolutifs à la maternité de l'hôpital du

district sanitaire de Djibo (Burkina Faso) de Janvier 2014 à Juin

2014

M. WANDJAGABOU

Moussa

Attaché de santé en Anesthésie-

réanimation - Soins d'urgence

ANNEE 2014

INTRODUCTION

La Césarienne est une intervention chirurgicale

pratiquée sur la paroi abdominale puis sur l'utérus d'une femme

enceinte à terme sous anesthésie au cours de laquelle le

bébé est extrait.

L'indication d'une césarienne, est une situation

obstétricale, qui peut être responsable d'une morbidité ou

d'une mortalité maternelle, foetale ou néonatale importante,

particulièrement dans les pays en développement. Les causes les

plus fréquentes pourraient être :

· L'insuffisance de compétence des agents

chargés des soins post-opératoires,

· L'insuffisance de surveillance dans le suivi des

césarisées,

· L'insuffisance de réanimation dans le service

de la maternité

Dans le but d'apporter notre contribution à

l'amélioration de la prise en charge des patients, nous allons mener un

travail d'intérêt professionnel dont le thème

est « la césarienne : les aspects

épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et

évolutifs à la maternité de l'hôpital de district de

Djibo du 1er Janvier 2014 au 30 Juin 2014». Cette étude

s'articulera autour des points suivants :

v Chapitre I : Enoncé du problème

v Chapitre II : Généralités sur les

césariennes

v Chapitre III : Objectifs de notre étude

v Chapitre IV : Méthodologie

v Chapitre V : Résultats de l'étude

v Chapitre VI : Discussion - commentaires

v Chapitre VII : Conclusion

v Chapitre VIII : Suggestions/ Recommandations

II.ENONCE DU PROBLEME

I.ENONCE DU PROBLEME

La césarienne de qualité pourrait être

définie selon DUJARDIN B. comme «une intervention chirurgicale qui

profite à toutes les patientes qui en ont réellement besoin, avec

un risque minimum pour le devenir du couple mère - enfant et à un

coût abordable pour la patiente et pour le système de

santé» [1].

La fréquence des césariennes a connu de plus en

plus une hausse considérable dans ces dernières décennies,

si bien que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 1985, a

recommandé que le taux de césarienne ne soit pas supérieur

à 15% [2].

Pourtant en 1999, BELIZAN et al ont estimé que les 12

des 19 pays d'Amérique Latine qu'ils ont examinés, avaient des

taux de césarienne dépassant les 15 % [3].

Aux Etats-Unis, la césarienne est l'intervention

chirurgicale la plus fréquemment pratiquée (905 000/ an)

et représente 24,1% des naissances [4].

En Asie, entre 2007 et 2008, le taux des naissances par

césarienne était de 27,3% dans 9 pays. Et en 2010, l'OMS s'est

alarmée du nombre de naissances réalisées par

césarienne en Chine qui atteint plus de 45 % dont un quart n'a aucune

justification médicale [5].

L'Europe n'est pas en reste ; le nombre d'accouchements

par césarienne n'y a cessé d'augmenter. Le taux de

césarienne est passé de 5 %, il y a 35 ans environ à 19 -

20 % en moyenne en France.[6]

En 2003, selon l'Office fédéral de la

statistique, 29% des accouchements dans les hôpitaux Suisses ont eu

lieu par césarienne [6].

En Afrique, la situation n'est guère meilleure. Au

Benin, l'incidence de la pratique de la césarienne pour les

accouchements gémellaires est de 18,6 % alors que celle des

accouchements uniques est environ de 19 % [7].

En 1992 en Guinée - Conakry, l'incidence de la

césarienne était de 17,5% au centre hospitalier universitaire

Ignace DEEN de Conakry [8].

En 2007, le Burkina Faso a comptabilisé 3294

césariennes et en 2008, on enregistre 4289 césariennes [9].

Depuis ces dernières décennies,

l'anesthésie-réanimation a réalisé d'importants

progrès qui ont apporté une sécurité et un

confort supplémentaires pour les patients dans les blocs

opératoires.

Cette sécurité et ce confort seraient la cause

d'une augmentation de la fréquence des césariennes dans le monde,

due d'une part aux progrès réalisés dans le domaine de la

pharmacologie et de la technologie et d'autre part à la maîtrise

de l'acte chirurgical.

Malgré ces progrès dans l'anesthésie due

aussi à la découverte des produits pharmaceutiques, la prise en

charge des femmes césarisées demeure toujours un problème

majeur.

En France, selon Marie-Hélène Bourvier-Colle et

Coll. la femme décède en raison d'un incident obstétrical.

La part due aux complications d'anesthésie représente

1,4%.[10]

En effet, des informations rapportées par des

étudiants sur quelques hôpitaux de la sous région ouest

africaine (Bénin, Mali, Niger, Togo et de la Côte

d'Ivoire) confirment l'existence de problèmes liés à la

prise en charge des césariennes.

En Guinée-Conakry, au Centre Hospitalier Universitaire

Ignace DEEN de Conakry, sur 434 césariennes effectuées en 1992,

on dénombre 15 décès soit 3,45% [10].

Ces problèmes sont aussi bien connus des hôpitaux

du Burkina Faso où des usagers et des travaux d'étudiants font

état d'une mortalité relative à la prise en charge des

césariennes.

En 2004, le Burkina Faso a enregistré une

mortalité périnatale pour les accouchements par

césarienne de 3,6% et en 2008, on a observé un taux de

mortalité de 1,8% [9].

L'hôpital du district sanitaire de Djibo objet de la

présente étude, un des districts sanitaires du pays

n'échappe pas à la règle. En effet, selon l'annuaire

statistique de 2009, l'hôpital du district de Djibo a enregistré

112 césariennes avec 02 décès.

Pour diminuer ce taux de couverture en soins post

interventionnels, les autorités sanitaires du pays ont pris des mesures

parmi lesquelles :

· L'investissement dans des programmes de PMI, SMI/PF

· L'élaboration de la stratégie nationale

pour une maternité sans risque.

· L'élaboration ou la révision constante

des programmes et stratégies de lutte contre la mortalité

maternelle.

· La formation continue des agents de Santé sur le

terrain

· La subvention des SONU

En plus des mesures préconisées par le

ministère de la santé, les responsables du district sanitaire de

Djibo, ont mené des actions suivantes :

· L'institution d'une visite médicale

régulière des césarisées

· La surveillance régulière des soins aux

césarisées

· L'application effective de l'administration des SONU

· L'institution des enseignements post universitaires et

des formations continues

En dépit de tous ces efforts au niveau de

l'hôpital du district sanitaire de Djibo (HDSD), le problème de la

prise en charge des césarisées persiste. Les facteurs qui

pourraient expliquer une telle situation sont entre autres :

· L'insuffisance dans l'organisation du service de la

maternité

· L'insuffisance de compétences des agents du bloc

opératoire

· L'insuffisance du personnel qualifié à la

maternité et au bloc opératoire

· La démotivation et la démission

générale des agents de la maternité

Si des mesures ne sont pas prises pour endiguer le

phénomène, les conséquences qui en découlent,

sont :

· La survenue fréquente d'infections

nosocomiales

· L'augmentation des complications

post-opératoires

· L'augmentation du nombre de décès

maternels post-opératoires

· L'augmentation de la durée d'hospitalisation des

césarisées

Devant tant de difficultés et de problèmes, des

actions énergétiques s'imposent. C'est pourquoi, en attendant une

étude de plus grande envergure à l'hôpital de Djibo, nous

nous proposons de mener un travail d'intérêt professionnel sur

les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et

évolutifs des cas de césariennes enregistrées à la

maternité de l'HDSD, durant ces six derniers mois,

c'est-à-dire de Janvier 2014 à Juin 2014.

Nous espérons par cette étude mettre en

évidence :

· La tranche de la population touchée

· La provenance des femmes

· Le diagnostic péri opératoire

· L'évolution clinique de la césarienne

· Le résultat des césariennes c'est-

à- dire des nouveaux nés

Notre objectif est de décrire le profil

épidémiologique et clinique des césarisées et les

problèmes posés par les césariennes notamment

thérapeutiques et évolutifs afin d'y répondre de

façon adéquate.

II.GENERALITES SUR LA CESARIENNE

La césarienne est une intervention pratiquée

sous anesthésie sur une femme enceinte pour extraire le foetus. En

fonction des données cliniques, on peut repartir les

césariennes par degré d'urgence.

7.1 2.1. Classification des

césariennes

v Selon la société de gynécologie et

d'obstétrique du Canada, la classification

des césariennes devrait :

- Etre pertinente aux yeux des fournisseurs de soins

obstétricaux

- Couvrir toutes les césariennes ;

- Facilement découler des bases de données

obstétricales actuelles ;

- Disposer de critères mutuellement exclusifs de

façon à ce que chaque césarienne appartienne à

une seule catégorie ;

- Permettre à une analyse détaillée

sans s'accompagner d'une complexité excessive ;

- Pouvoir être utilisé au niveau local,

régional, national et international [13].

Ainsi, les césariennes peuvent être

classées par catégorie d'urgence. Le tableau ci-dessous

représente les catégories de césariennes par

catégorie d'urgence.

Tableau I : classification des

césariennes par catégorie d'urgence selon la SOGC

|

Catégorie

|

urgence

|

|

I

|

Menace immédiate pour la mère et / ou le foetus

|

|

II

|

Risque maternel et / ou foetal mais n'engage

immédiatement pas le pronostic vital

|

|

III

|

Nécessité d'une césarienne dès

que possible, mais absence de danger pour la mère et /ou le

foetus

|

|

IV

|

Césarienne à un moment convenant à la

mère et à l'équipe périnatale

|

v Les césariennes peuvent suivre une classification

par niveau d'urgence. Le tableau ci-dessous présente les

différentes dénominations en fonction du niveau d'urgence.

Tableau II : classification des

césariennes selon la SOGC par niveau d'urgence

|

Niveau

|

Dénomination I

|

Dénomination II

|

|

I

|

Catastrophe

|

Urgence extrême

|

|

II

|

Urgente

|

Urgence vraie

|

|

III

|

Non programmée - non urgente

|

Urgence relative

|

|

IV

|

Programmée

|

Programmée

|

7.2 2.2. Indication de la

césarienne

La césarienne est indiquée chaque fois que la

voie naturelle sera préjudiciable à la santé de l'enfant

ou de la mère.

MERGER classe les différentes indications de

césarienne comme suit :

- Dystocies mécaniques (bassin

rétrécis, tumeurs prævia)

- Dystocies mécaniques (anomalie de la contraction

utérine, stagnation de la dilatation du col)

- Indications tenant au foetus et à ses annexes

(insertion vicieuse du placenta, procidence du cordon, présentation de

l'épaule, du front, de la face, du siège, excès du

volume foetal, souffrance foetale)

- Indications tenant à l'utérus et au

périnée (malformation utérine, utérus cicatriciel,

antécédents de lésion grave du périnée

chirurgicalement réparé)

- Grossesses avec un dépassement du terme

- Indications tenant à l'association d'une maladie

avec la grossesse (toxémie, hypertension artérielle,

cardiopathies, diabète) [14].

On peut aussi regrouper les césariennes en deux

catégories en fonction des indications ; nous avons les

indications maternelles et les indications foetales.

v Les indications maternelles.

Les causes maternelles permanentes sont:

- Bassin étroit ou vicié,

- Affections maternelles graves pouvant se

décompenser pendant un

accouchement normal à savoir en maladies cardiaques,

en maladies respiratoires, en insuffisances rénales graves.

- hématome rétro-placentaire,

éclampsie

- Affections maternelles risquant de retentir sur le foetus:

diabète, incompatibilité sanguine.

- Les séquelles d'intervention sur le

périnée pour traumatismes antérieurs, ou

pour malformations, ou encore pour tumeurs.

- Utérus anormaux ou cicatriciels.

- Les causes maternelles accidentelles ou imprévisibles

- Échec et troubles des contractions malgré un

traitement médical au début de

l'accouchement (hypocinésie).

- Placenta recouvrant totalement ou partiel avec risque

d'hémorragie.

- Localisation basse de fibrome interdisant un accouchement

normal.

- Présence d'un herpès génital risquant

de contaminer le bébé au moment de l'expulsion,

Séquelles d'excisions

v Indications foetales et

annexielles :

- La souffrance foetale évidente : procidence du

cordon, circulaires du cordon

ombilical.

- La souffrance foetale manifeste : modifications des bruits

du coeur, troubles

de la surveillance foetale au monitorage.

- Les mauvaises présentations :

présentations transversales (bras, épaule,

front) présentation par le siège dans certains

cas avec association d'autres facteurs : excès de volume de l'enfant,

primipare âgée, mauvaise contraction utérine, etc.

- Les disproportions foeto-pelviennes : gros enfant de plus de

4000g, bassin limite.

- Grossesses multiples

7.3 2.3. Prise en charge per

opératoire

7.4 2.3.1. Anesthésie

La prise de voie veineuse périphérique avec son

remplissage vasculaire et la pré- oxygénation

précède l'installation de la patiente sur la table

opératoire et la visite pré anesthésique. Deux types

d'anesthésie sont utilisés pour la césarienne : il

s'agit de l'anesthésie générale et l'anesthésie

loco-régionale (rachianesthésie et péridurale pour la

césarienne).

Le choix du type d'anesthésie est fonction des

résultats d'une balance des avantages et des risques des

différentes techniques face aux données obstétricales.

Les avantages de l'Anesthésie loco-régionale

(ALR) en matière de sécurité materno-foetale per et

post-opératoire, de l'accueil du nouveau-né et de

l'analgésie post-opératoire, sont reconnus par tous les

anesthésistes, et dans les maternités. L'indication de

l'anesthésie générale relève plutôt de

contre-indications de l'ALR et des césariennes en extrême urgence

[15].

2.3.2. Le type d'incisions chirurgicales pour la

césarienne

Après l'anesthésie, qu'elle soit

générale ou rachidienne, la parturiente est à la

disposition des chirurgiens pour la césarienne. Deux types d'incisions

sont utilisés :

- incision transversale qui est la plus utilisée

- incision verticale ou encore Incision médiane sous

ombilicale, la moins utilisée ; elle se pratique le plus souvent

sur une ancienne cicatrice de césarienne.

2.3.3. Les médicaments utilisés en

anesthésie

v Anesthésie générale

La césarienne, compte tenu des effets dépressifs

de diazépam sur la respiration des nouveaux nés, n'est pas

prémédiquée en AG. Les narcotiques les plus

utilisés sont : le propofol, la kétamine et le thiopental

pour l'induction. Les analgésiques ne sont utilisés

qu'après l'extraction du nouveau-né à cause de la

dépression respiratoire induite par les morphiniques. Les

morphiniques les plus utilisés à l'hôpital de Djibo

sont : morphine, fentanyl et rarement sufentanil.

Les utéro-toniques utilisés restent l'ocytocine

chez la parturiente après la section du cordon ombilical et le

méthylergométrine pour la rétraction utérine en cas

de saignement abondant.

L'antibioprophylaxie administrée est l'ampicilline ou

la ceftriaxone, chacun associé ou non au Métronidazole

injectable, après le clampage du cordon ombilical.

v Anesthésie loco-régionale

L'anesthésie locale est assurée par la

lidocaïne injectable par infiltration ou par application locale pour la

lidocaïne visqueuse. Après la ponction lombaire avec une aiguille

à PL, la solution contenant la bupivacaïne et la morphine

ajoutée au fentanyl ou au sufentanil est administrée dans le

LCR chez une patiente en position assise ou en décubitus

latéral.

L'éphédrine est administrée par

titration de 6mg en cas de chute de tension. Aussi, le Métoclopramide

est administré pour prévenir les vomissements ou les

nausées en cas de chute de tension artérielle.

7.5 2.4. Prise en charge post

opératoire

7.6 2.4.1. Surveillance des

paramètres

Durant toute l'anesthésie, les paramètres

vitaux sont surveillés et relevés dans un document dans

lequel on inscrit également les médicaments et la

quantité administrés au malade. La surveillance des

paramètres en post opératoire permet de déceler des

complications et de réagir de manière adaptée. Les

paramètres les plus surveillés sont :

- La tension artérielle non invasive

- Le pouls

- La fréquence respiratoire (rarement en pratique)

- La température

- La diurèse

- Les saignements vulvaires

- Le pansement

7.7 2.4.2. Le traitement post

opératoire

v La réhydratation dépend de l'état

clinique de la femme ; la perfusion comprend des

sels minéraux, du sucre et de l'eau contenus dans les

sérums glucosé, salé et de solution de RINGER

lactate

v Le traitement antibiotique est systématique et

complète l'antibio-prophylaxie.

v La Prise en charge de la douleur

post-opératoire : l'analgésie "idéale" après

une

césarienne serait celle qui assure le confort de la

mère avec le moins de sédation possible afin de ne pas

altérer la relation mère - enfant. Cette analgésie post -

opératoire est le complément logique de la technique

anesthésique utilisée en per - opératoire, laquelle

dépend souvent de la structure hospitalière [16].

- L'injection d'un morphinique en même temps que

l'anesthésique local lors de la

ponction lombaire améliore la qualité de

l'analgésie per et post opératoire et la durée de cette

dernière est fonction du morphinique utilisé. [17]

Les antalgiques les plus utilisés au bloc

opératoire de l'hôpital de district de Djibo en post

opératoire pour le relai sont le paracétamol, le

diclofénac, le néfopam, le kétoprofène.

Le paracétamol ne semble pas poser un quelconque risque

pour le nouveau-né. De même, le passage dans le lait maternel des

AINS est mineur de telle sorte que ces produits ne sont pas

contre-indiqués après césarienne [17].

- Le traitement des effets secondaires se résument

au traitement des nausées-

vomissements, des prurits, la dépression respiratoire,

la chute de tension, les saignements, les hémorragies.

- Le lever précoce et l'ablation de la sonde

urinaire permettent l'indépendance physique et la mobilité

de la parturiente

2.4.3. L'allaitement maternel en post

opératoire

Les agents anesthésiques et analgésiques passent

pratiquement tous dans le lait maternel [18]. Mais une étude

récente évaluant quotidiennement les nouveaux - nés par

des tests neurocomportementaux confirme l'innocuité de l'administration

de morphine pour l'analgésie maternelle après césarienne

[19].

7.8 2.4.4. Alimentation et boisson en

post opératoire

Les pratiques hospitalières de routine restreignent

souvent l'ingestion précoce d'aliments et de liquides par crainte

d'une distension abdominale et de possibles vomissements.

Dans notre établissement, pour une intervention

comme la césarienne, la reprise précoce de l'alimentation

devrait être progressive. Le début de la reprise est fonction de

la technique utilisée. Une alimentation légère (de

type : tisane, thé, bouillon, yaourt ...) est proposée dans

les six heures après la fin de l'intervention.

Il semblerait que mâcher du chewing-gum après

l'intervention permet une reprise un peu plus rapide du transit intestinal

[20].

Une réalimentation ainsi que l'apport de boissons

précoces après césarienne sont possibles et bien

tolérés. La reprise alimentaire précoce présente de

nombreux avantages sans augmentation de la morbidité.

7.9 2.4.5. Prévention des

complications post-opératoires

v Sondage urinaire

La pratique habituelle post opératoire est le sondage

urinaire à demeure pour une durée 12 - 24 heures. La sonde peut

rester en place plus longtemps en cas de lésion de la vessie.

Le sondage vésical systématique au-delà

de 6-8heures parait évitable dans le cadre des césariennes sans

complications per- opératoires.

v Antibiothérapie

Une antibiothérapie à large spectre est

d'emblée administrée en raison de l'intrication des

pathologies hémorragiques et infectieuses. Les antibiotiques

utilisés dans le bloc opératoire (Djibo) par voie injectable

ne sont pas aussi très variés. Ce sont : l'ampicilline,

le ceftriaxone, le métronidazole, l'amoxicilline -acide

clavulanique et quelque fois la gentamycine pour les malades non

insuffisants - rénaux.

v Anémie

Les causes de l'anémie après césarienne

peuvent être individualisées ou parfois associées et

compliquées par une coagulopathie. Ce sont : les anomalies

de rétraction de l'utérus, les anomalies placentaires,

les lésions de la filière génitale et les

hémorragies survenant dans le cadre des césariennes.

A l'exception des trois causes (placenta accreta,

rupture utérine, inversion utérine), l'emploi des

utéro- toniques est systématique, même si l'atonie

utérine n'est pas la cause principale de l'hémorragie [21].

Le rétablissement et le maintien de la volémie,

associés à une bonne oxygénation, représente

une priorité.

v Thromboses et phlébites

La thrombophlébite des veines ovariennes est une

complication sournoise des accouchements par voie basse ou plus souvent par

des césariennes. Son diagnostic doit être

évoqué en cas douleur pelvienne et / ou de fièvre

récurrente rebelle au traitement antibiotique.

Le traitement doit être débuté en

urgence pour éviter les complications graves ; il associe une

antibiothérapie par voie intraveineuse à large spectre

intégrant le staphylocoque et une anti-coagulation efficace.

III.OBJECTIFS DE L'ETUDE

3.1. Objectif général

Notre étude a pour objectif de décrire les

aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et

évolutifs à la maternité de l'HDSD de

Janvier à Juin 2014.

3.2. Objectifs spécifiques

1. Décrire le profil épidémiologique des

patientes césarisées à la maternité de l'HDSD

2. Décrire le profil clinique des patientes

césarisées à la maternité de l'HDSD.

3. Décrire le profil thérapeutique des patientes

césarisées à la maternité de l'HDSD

4. Décrire le profil évolutif des patientes

césarisées à la maternité de l'HDSD

5. Formuler des recommandations /suggestions en vue

d'améliorer la prise en charge des césarisées à la

maternité de l'HDSD

IV. METHODOLOGIE

7.10 4.1. Cadre de

l'étude

Notre étude se déroule dans le service de la

maternité et au bloc opératoire de l'hôpital de district

sanitaire de Djibo.

4.1.1. Hôpital de district de Djibo

Situé dans la commune de Djibo, il est limité

à l'Ouest par le service des Douanes et la direction provinciale

des services sociaux et la garderie population ; au sud, on retrouve

l'office national des télécommunications, la

société nationale de gestion des stocks de sécurité

alimentaire et le Haut- Commissariat ; à l'Est par le marché

Central de Djibo et au Nord le Marché à bétail.

L'hôpital du district comprend les unités

suivantes : le bloc opératoire, le post-opéré, le

service des hospitalisations (médecine, pédiatrie, centre

antituberculeux), la consultation générale (consultation

médicale, urgences médico-chirurgicales), la caisse, le CRENI,

le service de la maternité, le Dépôt pharmaceutique, la

cuisine, la buanderie, le service de laboratoire et le service de

radiologie.

v Le bloc opératoire

Il est situé entre le service des hospitalisations au

Nord, le Laboratoire et la radiologie au sud et le service des

post-opérés à l'Est.

Le bloc comprend une salle de repos, une salle de placards,

une salle opératoire équipée pour la chirurgie propre, une

salle non fonctionnelle pour les suppurations collée à la salle

de stérilisation. On y retrouve un magasin et deux toilettes dont une

toilette fonctionnelle et le bureau du SUS.

Comme personnel, le bloc opératoire compte quatre

infirmiers anesthésistes, sept attachés en chirurgie et un

garçon de salle, un manoeuvre et une bénévole technicienne

de surface. Le bloc opératoire comprend en outre, deux médecins

formés en chirurgie essentielle, dont le médecin-chef du

district.

Les interventions effectuées sont :

- Les césariennes, les cystotomies, les

prostatectomies,

- Les cures herniaires, les appendicectomies, les

laparotomies, et les cures d'hydrocèles,

- Les cerclages et les réparations des

déchirures du périnée et du col de l'utérus

- Les réparations des prolapsus utérins

D'autres activités non moins importantes sont

menées. Ce sont :

- Les parages des blessures « des coups et

blessures volontaires », et des blessures des accidents sur la

voie publique.

- Les réanimations

L'hôpital du district est un service de

référence ; c'est le service spécialisé

dans la prise en charge des cas de référence chirurgicale et

reçoit des patients venant du district de Djibo, du district Kongoussi

et du Mali.

v La maternité

Le service de maternité est situé entre le CRENI

au sud et le service des post opérés au nord, le service de

psychiatrie au nord-est et le service de consultation au sud-ouest. C'est le

service de référence pour le district sanitaire. La

maternité compte :

- Quatre (4) maïeuticiens, neuf (9) Sages-femmes

- Une (1) Accoucheuse brevetée,

- Deux (2) Filles de salle,

Les activités menées sont :

- Les accouchements eutociques et dystociques

- Consultations curatives

- Pansements des césarisées.

- Consultations de planifications familiales

7.11 4.2. Type de

l'étude et Période de l'étude

7.12 4.2.1. Type de

l'étude

Il s'agit d'une étude rétrospective de type

descriptif, basée sur l'analyse des dossiers cliniques des cas de

césariennes enregistrées à l'HDSD et des registres du

bloc opératoire.

4.2.2. Période de l'étude

La période de l'étude s'étant sur six

mois, c'est-à-dire du 1er Janvier 2014 au 30 Juin 2014.

7.13 4.3. Population

de l'étude

4.3.1 Critère d'inclusion

La population est constituée de toutes les parturientes

admises à la maternité de l'hôpital de Djibo et ayant subi

une césarienne au bloc opératoire de l'HDS-D, au cours de ces

six derniers mois dont le dossier a été retrouvé.

7.13.1.1 4.3.2.

Critère d'exclusion

Sont exclues de notre étude, les femmes ayant

accouché au bloc opératoire, les réparations des

périnées, les femmes opérées dans d'autres

structures et reçues pour le suivi et enfin les césariennes dont

les dossiers n'ont pas été retrouvés .

4.4. Matériel de l'étude

Le matériel de l'étude se compose de :

- Registres du bloc opératoire (protocole

d'anesthésie et de chirurgical )

- Dossiers cliniques des patientes césarises

- Fiches de collectes de données

- Micro-ordinateur muni du logiciel épi-info

7.14 4.5. Traitement

et analyse des données

Les données ont été

dépouillées manuellement, le logiciel Epi info 3.2.2. a

été utilisé pour l'analyse et le logiciel Microsoft

Excel office 2007 a servi à la construction des tableaux et des

graphiques.

Le logiciel Microsoft Word office 2007 a servi au traitement

de texte. Les résultats sont présentés sous forme de

tableaux, de graphiques et de textes.

V. LES RESULTATS

7.15 5.1. Aspects

épidémiologiques

7.16 5.1.1.

Répartition des césariennes selon la fréquence globale

Tableau IV : répartition des cas

de césariennes en fonction des mois

|

Mois

|

Nombre d'accouchements par

Césarienne

|

Nombre d'accouchements par voie basse

|

Fréquence %

|

|

Janvier

|

16

|

128

|

12.5

|

|

Février

|

23

|

248

|

9.27

|

|

Mars

|

26

|

118

|

22.03

|

|

Avril

|

14

|

94

|

14.89

|

|

Mai

|

25

|

167

|

14.97

|

|

Juin

|

22

|

141

|

15.60

|

|

Total

|

126

|

896

|

14.06%

|

Durant la période de notre étude,

c`est-à-dire le premier semestre de l'année 2014, 896

patientes ont été reçues à la maternité

de l'hôpital de district sanitaire de Djibo dont 126 ont

bénéficié d'une césarienne, soit une

fréquence de césarienne de 14,06 %.

Le bloc opératoire a réalisé en moyenne

21 césariennes par mois avec des extrêmes de 14 césariennes

et 26 césariennes. Les interventions de césariennes sont

fréquentes dans les mois de Mars et Mai avec respectivement 26 cas

contre 25 cas.

7.16.1.1 5.1.2. Répartition des césariennes

selon l'âge de la parturiente

La figure n°1 : répartition

des césarisées par tranches d'âge

L'âge moyen des césarisées varie de 14

ans et 43 ans avec un taux de césarienne élevé dans la

tranche d'âge 16-20 ans. Les femmes jeunes de moins

de 20 ans représentent 42,06 % des césarisées.

7.17 5.1.3.

Répartition des césariennes selon la Parité

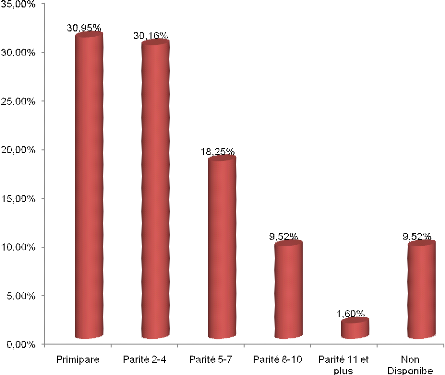

Figure n° 2 : répartition

des femmes en fonction de la parité.

La parité varie de 1 à 13 dans notre

étude. Les primipares sont prédominantes avec un taux de

30,95% suivie des femmes à parité variant de 2 à 4 qui

occupent 30,16 %. Le taux de césarienne décroit en fonction de

la parité.

7.18 5.1.4.

Répartition des césariennes selon la provenance

Tableau V : répartition des

césarisées selon la provenance

|

Provenance de la parturiente

|

Nombre

|

Fréquence %

|

|

Arbinda

|

8

|

6,35

|

|

D. Kongoussi

|

4

|

3,17

|

|

District

|

77

|

61,11

|

|

Djibo

|

30

|

23,81

|

|

Mali

|

6

|

4,76

|

|

Non disponible

|

1

|

0,80

|

|

Total

|

126

|

100

|

NB : District ici comprend tous les CSPS du District

Sanitaire de Djibo qui ne compte pas de médecin en leur sein.

Les femmes viennent en majorité de l'aire sanitaire du

district de Djibo, du district de Kongoussi et du Mali. Parmi ces patientes,

les 23,81% viennent directement de la ville de Djibo, les 6,33 % de la

ville d'Arbinda et les 61,11 % reparties entre tous les autres CSPS du

District sanitaire.

5.1.5. Répartition des césariennes

selon la profession

La profession des femmes a été

précisée chez 115 césarisées. Les femmes au foyer

dominent la population étudiée à 90% et les

commerçantes 1%.

7.19 5.2. Aspects

cliniques

7.19.1.1 5.2.1. Répartition des

césariennes selon le mode d'admission

Le mode d'admission est varié. Les femmes viennent de

partout et d'une manière différente. Les femmes venues par

évacuation sont en tête avec un taux de 61,11%, suivies de celles

qui sont venues d'elles même directement en consultation

représentant 24,60 % et les référées occupent

14,29%.

7.19.1.2 5.2.2. Répartition des

césariennes selon le motif d'évacuation lié au foetus

Tableau VI : répartition des

césarisées selon le motif d'évacuation lié au

foetus

|

Motif d'évacuation

|

Nombre

|

Fréquence %

|

|

Front

|

2

|

1,59

|

|

DFP

|

20

|

15,87

|

|

Circulaire du cordon

|

3

|

2,38

|

|

Procidence du cordon

|

8

|

6,35

|

|

SFA

|

12

|

9,52

|

|

SFA+DFP

|

3

|

2,38

|

|

Siège

|

6

|

4,76

|

|

Prophylactique

|

3

|

2,38

|

|

Non disponible

|

24

|

19,05

|

|

Total

|

81

|

64,28%

|

Les motifs d'évacuation le plus souvent ne ressort

pas dans le dossier. Le taux de ces césarisées

s'élève à 19,05 % des parturientes. Ensuite viennent les

césarisées évacuées pour disproportions

foeto-pelviennes et les dystocies dynamiques qui occupent respectivement

15,87 % et 13,50%.

7.20 5.2.3.

Répartition des césariennes selon le motif d'évacuation

lié à la mère

|

Motif d'évacuation

|

Nombre

|

Fréquence %

|

|

BGR

|

3

|

2,38

|

|

Dystocie dynamique

|

17

|

13,50

|

|

Eclampsie et Pré-éclampsie

|

6

|

4,76

|

|

HU excessive

|

3

|

2,38

|

|

PP

|

3

|

2,38

|

|

Rupture et Pré-rupture

|

7

|

5,56

|

|

Utérus cicatriciel

|

6

|

4,76

|

|

Total

|

45

|

35,71%

|

7.20.1.1 5.2.4. Répartition des césariennes

selon les indications liées au foetus

Tableau VII : répartition des

césariennes selon les indications liées au foetus

|

Diagnostic

|

Nombre

|

Fréquence %

|

|

Circulaire du cordon

|

2

|

1,58

|

|

P. Transverse

|

3

|

2,38

|

|

P. Front

|

3

|

2.38

|

|

Procidence du cordon

|

6

|

4,76

|

|

SFA

|

21

|

16,66

|

|

Siège

|

5

|

3,98

|

|

DFP

|

11

|

8,73

|

|

Mort-né

|

9

|

7,14

|

|

Non disponible

|

4

|

3,18

|

|

Total

|

55

|

43,65%

|

Les indications liées au foetus représentent

43,65% des césariennes. Les diagnostics opératoires les plus

fréquemment rencontrés chez les parturientes avant l'intervention

sont les souffrances foetales aigues qui représentent 16,66% des

césariennes au bloc opératoire de l'HDSD.

5.2.5. Répartition des césariennes selon

les indications maternelles absolues

Tableau VIII : répartition des

césarisées selon les indications liées à la

mère

|

Diagnostic

|

Nombre

|

Fréquence %

|

|

BGR

|

5

|

3,98

|

|

Eclampsie

|

4

|

3,17

|

|

Utérus cicatriciel

|

6

|

4,77

|

|

Dystocie dynamique

|

7

|

5,56

|

|

Pré-rupture utérine

|

21

|

16,68

|

|

ruptures utérines

|

15

|

11,90

|

|

Non disponible

|

4

|

3,17

|

|

Total

|

82

|

65,08%

|

Durant notre étude, 126 femmes ont été

césarisées pour divers diagnostics préopératoires

dont les ruptures utérines 11,90% et les disproportions

foeto-pelviennes 8,73%.

5.2.6. Répartition des césariennes selon

les signes post-opératoires immédiats

Tableau IX : répartition des

femmes selon les signes post opératoires immédiats.

|

Diagnostic post opératoire

|

Nombre

|

Fréquence%

|

|

Anémie

|

24

|

19,09

|

|

Céphalées

|

5

|

3,97

|

|

Douleur

|

9

|

7,14

|

|

Convulsion

|

1

|

0,79

|

|

Saignement

|

8

|

6,35

|

|

vomissement

|

1

|

0,79

|

|

Sans particularités

|

72

|

57,93

|

|

Non disponible

|

6

|

4,76

|

|

Total

|

126

|

100

|

Le post opératoire est dominé par les

évolutions sans particularités qui occupent plus de la

moitié des césarisées 57,93 alors que 19,09% des

femmes opérées se retrouvent avec une anémie en post

opérés, les douleurs post opératoires sont

présentes chez 7,14% des femmes opérées.

7.21 5.3.

Données thérapeutiques

7.22 5.3.1. Aspects

médicaux

a- Répartition des césariennes

selon le contrôle des paramètres

Figure n° 5 : répartition

des femmes selon les signes généraux non notifiés

Les signes généraux non notés chez les

femmes à l'arrivée à la maternité sont la

fréquence respiratoire à 84,13% des cas , le pouls à

66,67 %, et les oedèmes des membres

inférieures à 25, 40% des cas.

7.22.1.1 b- Répartition des césariennes selon

le bilan opératoire

Tableau X: répartition des

césarisées en fonction du bilan pré et post

opératoire

|

Bilan

|

Nombre

|

Fréquence%

|

|

Sans bilan

|

67

|

53,18

|

|

Préopératoire

|

12

|

9,52

|

|

Post opératoire

|

39

|

30,95

|

|

Pré et post opératoire

|

8

|

6,35

|

|

Total

|

126

|

100

|

La plus grande majorité des femmes admises au bloc

opératoire de l'hôpital du district sanitaire de Djibo, pour

césarienne ne bénéficient pas de bilan sanguin. Celles

qui ont leur examen biologique effectué en pré

opératoire, n'en bénéficient pas en post

opératoire.

7.22.1.2 c- Répartition des césariennes selon

la transfusion sanguine effectuée

Pendant la période de notre étude, 15

césarisées ont bénéficié d'une

transfusion en post opératoire c'est-à-dire 11,90 % des

césariennes alors que 4 en per opératoire soit 3,17%

tandis que 3 seulement (2,38%) ont bénéficié d'une

transfusion en per et post opératoire.

Le groupe sanguin le plus demandé est le groupe O qui

occupe 9,52 % suivi du groupe sanguin A qui représente 3,97% des

césarisées alors que le groupe B transfusé n'occupe que

3,17% et enfin 0,79% le groupe AB.

5.3.2. Répartition des césariennes

selon le type d'anesthésies

La rachianesthésie est de loin la technique la plus

utilisée : 96 patientes sur les 126 césarisées soit

un taux de 76,19% suivie de l'anesthésie générale

18,25%.Certaines femmes ont eu un échec de la rachianesthésie et

ont bénéficié aussi d'une anesthésie

générale ; ce groupe représente 2%. On note

l'absence de l'analgésie péridurale. Pourtant 4% des

césarisées n'avaient pas de données sur le type

d'anesthésie.

7.23 5.4.

Données évolutives

7.24 5.4.1.

Répartition des césariennes selon les données

évolutives chez la mère

7.24.1.1 a- Répartition des césariennes selon

la durée de séjour

Tableau XII : répartition des

césarisées selon la durée de séjour.

|

Durée de séjour

|

Effectif

|

Fréquence %

|

|

1-3 jours

|

11

|

8,73

|

|

4-7 jours

|

54

|

42,86

|

|

8-14 jours

|

15

|

11,90

|

|

15 jours et plus

|

7

|

5,56

|

|

Non disponible

|

39

|

30,95

|

|

Total

|

126

|

100

|

Pour l'ensemble des opérées, la durée

moyenne de séjour variait de 4-7 jours (42,86%) avec des

extrêmes de 2 jours à 17 jours. Les hospitalisations de plus 15

jours ont été observées chez les femmes

césarisées et représentent 5,56% des cas.

7.24.1.2 b- Répartition des césariennes selon

l'évolution clinique

Tableau XIII: répartition des

césarisées en fonction de l'évolution clinique

|

Evolution thérapeutique

|

Effectif

|

Fréquence %

|

|

Déclarée Guérie

|

85

|

67,46

|

|

Evacuations

|

3

|

2,38

|

|

Suppurations

|

6

|

4,76

|

|

Décès

|

2

|

1,59

|

|

Non disponible

|

32

|

25,40

|

|

Total

|

126

|

100

|

L'évolution a été favorable dans 85 cas

soit 67,46 %. Nous avons déploré des cas de complications qui

ont abouti à des suppurations 4,76 % des cas et à des

évacuations 2,38 % des cas.

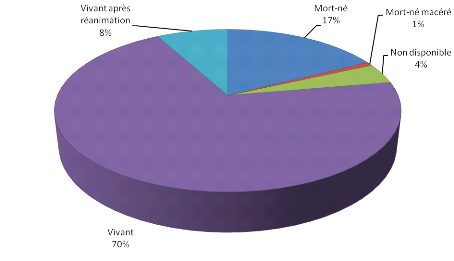

7.25 5.4.2.

Répartition des césariennes selon les données

évolutives chez le nouveau-né

Figure n°8 : répartition en

fonction des données évolutives chez le

nouveau-né

Durant l'intervention chirurgicale, nous avons eu à

faire à des extractions des nouveau-nés avec des devenirs

immédiats différents. C'est ainsi qu'à l'extraction nous

avons 78% des nouveau-nés vivants dont 8 % ont été

réanimés, et 17% mort-nés frais.

VI. DISCUSSION-COMMENTAIRES

6.1. Limites et contraintes de notre

étude

Les limites sont celles d'une étude

rétrospective en milieu périphérique,

c'est-à-dire, dans un hôpital de district. Tout au long de notre

démarche d'investigation, plusieurs facteurs ont entravé le

déroulement de notre enquête :

- Le caractère rétrospectif de notre

étude fait intervenir un biais. Ce biais peut

être en rapport avec la qualité des sources

d'informations disponibles.

- La qualité de l'archivage des dossiers à la

maternité de l'hôpital et la qualité de

remplissage de ces dossiers, induisent un biais et ne

permet pas une extrapolation de nos résultats à la population

générale.

- Il s'agissait d'une auto évaluation de

l'équipe ; une analyse minutieuse

des dossiers médicaux, faite par des professionnels

extérieurs au service pourrait être un bon outil

complémentaire dans l'interprétation des dossiers.

Enfin devant un problème aussi séculaire que

celui des césariennes à l'hôpital de district

sanitaire de Djibo, notre étude veut seulement jouer son

rôle de balise de terrain et surtout apporter une

amélioration minime soit - elle quant à la prise en charge

des césariennes à la maternité de l'HDS-D

7.26 6.2. Aspects

épidémiologiques

7.27 6.2.1.

Répartition des césariennes selon la fréquence globale

Durant notre étude, 14,06 % des naissances l'ont

été par césarienne et le taux de césariennes

programmées est 0,22% des accouchements à la maternité

de l'hôpital du district sanitaire de Djibo . Cette fréquence

est loin de celle rapportée par DRABO M. et col [22] au CHR de Kaya

(16,72% pour les césariennes en urgence et 1,18% pour les

césariennes prophylactiques).

Les urgences occupent 98,41% des césariennes contre

1,59% pour des césariennes programmées à l'hôpital

du district sanitaire de Djibo alors que le CHR de Kaya rapportait 93%

pour les urgences contre 7% pour césariennes

programmées.[22]

OUEDRAGO a trouvé 87% pour les

césariennes en urgence à l'hôpital du district sanitaire

de Bogodogo et 13% pour les césariennes programmées

[22].

Cela s'explique par le faible dépistage au cours des

consultations prénatales.

7.28 6.2.2.

Répartition des césariennes selon l'âge de la

parturiente

Une tranche des patientes était trop jeunes

moins de 15 ans, avec un taux de 3,17% des cas. Les femmes jeunes de moins

de 20 ans occupaient 42,06 % de la population étudiée.

En effet, DRABO M. et col ont trouvé sensiblement les

mêmes résultats 43% pour les moins de 20 ans [22], alors que

les taux de TAANGAI et col sont plus bas (20% pour les

césarisées de 16-20ans) au Congo [22].

En France, les femmes jeunes de moins de 20 ans

représente 12% des cas de césariennes en 2001 [23].

La prédominance de cette population jeune s'explique

par l'existence de mariages forcés avec des grossesses précoces

sur des bassins immatures ayant pour corollaire les disproportions

foeto-pelviennes et les bassins limites.

7.28.1.1 6.2.3. Répartition des

césariennes selon la parité

Les primipares prédominent dans notre étude avec

une fréquence de 30,95% des césarisées. Ce qui est

inférieur aux résultats de DRABO M. et col qui ont 42% de

primipares au Centre Hospitalier Régional de Kaya. Mais nos

résultats sont nettement supérieurs à ceux d'AGNON

G.V. et col au Benin qui retrouvent 13% de primipares [22].

Ceci peut être lié à l'âge

très jeune des femmes mariées précocement, aux mariages

arrangés dans la région du Sahel et aussi en

référence à la démographie du pays qui a une

proportion élevée de jeunes.

7.28.1.2 6.2.4. Répartition des

césariennes selon la provenance

Parmi ces patientes, les 23,81% viennent directement de

la ville de Djibo et les 67,44 % viennent des formations sanitaires

périphériques (reparties entre Arbinda et les 33 CSPS) du

District sanitaire, alors que les 3,17 % proviennent du district de Kongoussi

et enfin 4,76% des cas pour le Mali.

Ces différents résultats montrent que les

structures sanitaires sont plus accessibles et les gens

sensibilisés par rapport au recours à la maternité en

cas de problème de santé au niveau des villes.

Un accent particulier devrait être mis sur cet

aspect dans la sensibilisation des femmes et les agents de

santé au niveau périphérique, car la population est en

majorité rurale.

6.2.5. Répartition des

césariennes selon la profession de la parturiente

La majorité de nos patientes étaient des

femmes au foyer dans la population étudiée (90%), et nous

n'avons noté aucune fonctionnaire. Cependant 9% des

césarisées n'ont pas eu leur profession notifiée.

Ces résultats s'expliquent par le fait que notre

population d'étude est à majorité rurale femmes u foyer.

Un accent particulier devrait être mis sur la sensibilisation des

femmes enceintes pour un meilleur suivi des consultations prénatales

au niveau des centres de santé périphériques.

7.28.1.3 6.3. Aspects cliniques

7.28.1.4 6.3.1. Répartition des

césariennes selon le motif de référence

Les évacuations sont en tête avec un taux de

61,11%, suivies de celles venues d'elles-mêmes qui représentent

24,60 % et les référées occupent 14,29%. DRABO M. et

col ont retrouvé en 2009 au Centre hospitalier régional de

Kaya 75,86 % d'évacuation tandis que 15,77% de ces

césarisées sont venues d'elles-mêmes et 8,37% sont

issues des références [22].

Les résultats des références sont

nettement inférieurs à ceux de COULIBALY M. S., et col en

2008 qui retrouvent dans une étude menée au Centre de

Santé de Référence de Koutiala au Mali, sur les urgences

gynécologiques et obstétricales que parmi les 344 urgences,

le taux de références était de 75,5% [24].

7.28.1.5 6.3.2. Répartition des

césariennes selon le motif d'évacuation

Les disproportions foeto-pelviennes (DFP) représentent

15,87%, les souffrances foetales aigues (SFA) sont de 9,52%, et les dystocies

mécaniques occupent 13,49% et les dystocies dynamiques 13,50%.

DRABO M. et

col ont trouvé qu' au CHR de Kaya, les disproportions

foeto-pelviennes (DFP) étaient de 52,22%, les souffrances foetales

aigues (SFA) 24,6% les dystocies mécaniques 17,73% et les dystocies

dynamiques 2,96% [22].

SOME A. D. et col ont, lors de l'audit des

césariennes en milieu africain, trouvé que les principales

indications de césarienne furent la souffrance foetale aiguë

(15,38%), les dystocies mécaniques (14,33%) [25].

COULIBALY M.S., et col ont retrouvé 5,8 % de

souffrance foetale aigue (SFA), des dystocies mécaniques dans 16,6% des

cas; les dystocies dynamiques dans 14,8% des cas [24].

Nos résultats de souffrances foetales (9.52%) sont

nettement inférieurs à ceux de DRABO M. et col au CHR de

Kaya (24,6%) et SOME A. D. et col (15,38%), à Bobo, mais

supérieurs à ceux de COULIBALY M.S., et col (5,8%) [22] [25]

[24].

Ceux-ci s'expliquent par l'application effective des

principes de SONUC avec la gratuité des évacuations sanitaires

à partir des CSPS.

7.28.1.6 6.3.3. Répartition des

césariennes selon les indications liées à la

mère

Les femmes sont fréquemment transférées

au bloc opératoire pour les diagnostics suivants : les

éclampsies se situent autour de 5,50%, alors les ruptures et

pré-ruptures ne représentent que 3,97% des cas de

césariennes.

SOME A. D. et col ont trouvé que les

éclampsies sévères (8,40%) à Bobo-Dioulasso au

Burkina [25].

COULIBALY M.S., et col ont trouvé que les

éclampsies seraient 3,8%, les ruptures et pré-ruptures

utérines 13,10% des cas. [24]

Nos résultats des éclampsies (5,50%) sont

nettement inférieurs à SOME A. D. et col à

Bobo-Dioulasso (8,40%) mais supérieurs à ceux de COULIBALY

M.S., et col qui ont trouvé que les éclampsies seraient 3,8%

[25] [24].

Ceux-ci s'expliquent par la jeunesse de la population de

notre étude et aussi le niveau de référence CHR-CHU.

6.4.4. Répartition des

césariennes selon les indications liées au foetus et aux

annexes

Durant l'intervention chirurgicale, nous avons eu à

faire à des extractions des nouveau-nés avec des états

à la naissance différents. C'est ainsi qu'à l'extraction

nous avons 70% des nouveau-nés étaient vivants, 8 % vivants

après réanimation

Ce qui est nettement inférieur aux résultats

de Kaya. En effet, DRABO M. et col ont trouvé dans leur

étude, que la souffrance foetale aigue avec réanimation

occupaient les 24,6% des extractions foetales au bloc

opératoire.[22]

Dans notre série, nous avons retrouvés 17% de

mort-nés après césarienne. Ce qui supérieur aux

résultats de DRABO M. et col ont trouvé une

mortalité néonatale étaient 13,3% des naissances sur

césariennes et aux résultats de OUEDRAOGO au CHU-YO qui

rencontre 16% de décès.[22]

Ces résultats seront dus au manque de routes

adaptées et aux mauvais états des ambulances ; certaines

évacuations étant effectuées par les tricycles

motorisées. Le retard aux évacuations et des consultations

pourraient apporter d'autres explications.

.

7.29 6.5.

Données thérapeutiques

7.29.1.1 6.5.1. Répartition des césariennes

selon les aspects médicaux

a- Contrôle des paramètres

Les paramètres physiologiques chez les femmes

à l'arrivée à la maternité ne sont pas toujours

controlés. La fréquence respiratoire n'est pas

vérifiée dans 84,13% des cas , le pouls dans 66,67 % des cas

et les oedèmes des membres inférieures ne

sont pas vérifiés dans 25, 40% des cas.

Ceci traduit le manque de suivi des femmes en travail

d'accouchement et la mauvaise organisation dans le service de la

maternité. Le monitorage des paramètres constituant

l'élément capital de la prise en charge des malades, son

contrôle régulier permettra d'éviter des

désagréments.

b. Bilan opératoire

La plus grande majorité des femmes admises

(53,18%), pour césarienne ne bénéficient pas de bilan

sanguin. Celles qui ont leur examen biologique effectué en post

opératoire sont moins du tiers (30,95%). En pré

opératoire, on retrouve 9,52% des cas ce qui est supérieur

aux résultats de PETE Y. et col. qui retrouvent seulement 1,6% des

parturientes ayant leurs bilans pré opératoires. alors que le

nombre de césarisées ayant bénéficié de

bilans (pré et post opératoire) n'est que de 6,35% des

cas.

Ce qui très dangereux pour les

opérées car 53,18% ont été opérées

à l'aveuglette c'est-à-dire sans un bilan préalable.

c. Transfusion sanguine

opératoire

Pendant la période de notre étude, nous avons

trouvé que 11,90 % des femmes césarisées ont

été transfusées avec 3,17% pendant l'intervention au bloc

opératoire et 2,38% seulement en per et post opératoire.

Ce qui est supérieur aux résultats de PETE Y.

et col. En effet au CHU de Cocody, dans une étude rétrospective

et descriptive portant sur l'année 2010, l'anémie était la

principale anomalie observée en pré opératoire et a

nécessité une transfusion dans 3,6% des cas [27].

6.5.2. Répartition des césariennes

selon la technique anesthésique

La rachianesthésie est de loin la technique la plus

utilisée 76,19%, ce qui est supérieur aux résultats

retrouvés à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, sur l'audit des

césariennes en milieu africain, étude menée du 1er mars

au 22 mai 2005 à la maternité du CHUSS qui retrouvait 31%

de rachianesthésies dans l'anesthésie des césariennes

[25].

Nos résultats sont nettement supérieurs aux

résultats de l'étude menée au Togo sur l'état

des lieux de l'activité anesthésique, du 1er Novembre

2009 au 30 Avril 2010 qui retrouve l'anesthésie locorégionale

dans 59% des anesthésies [26].

L'anesthésie générale occupait les

18,25% des cas de césariennes au bloc opératoire de

l'hôpital de District de Djibo. Ces résultats sont

inférieurs à ceux de Bobo-Dioulasso qui retrouvent une

anesthésie générale dans 69% des cas de

césariennes au CHSS et ceux retrouvés au Togo qui

représentait 41% des cas d'anesthésies [25] [26]. La

rachianesthésie combinée à l'anesthésie

générale occupait 2% des césariennes.

6.6. Données évolutives

6.6.1. Données évolutives chez la

mère

a. Répartition des césariennes

selon la durée de séjour

La plus grande majorité des femmes admises pour

césarienne a une durée moyenne de 4-7 jours de séjour

à la maternité et représente 42,86% de la population

étudiée.

Celles qui ont plus d'une semaine en post opératoire

c'est -à-dire de 8 à 14 jours occupent 11,90% des femmes

césarisées. Les hospitalisations de plus 15 jours ont

été observées chez les femmes césarisées

et représentent 5,56% des cas.

Ces résultats s'expliquent par un manque de suivi

cohérent provoqué par l'absence de protocole post

opératoire affiché dans le service. Aussi le manque

d'organisation dans le service fait que les consignes ne sont pas bien

suivies.

7.29.1.2 b. Répartition des césariennes selon

les complications observées

Le post opératoire est dominé par les

résultats suivants : 19,09% des femmes opérées se

retrouvent avec une anémie, les douleurs post opératoires sont

présentes chez 7,14% des femmes opérées. Les

saignements occupent 6,35% des cas. Ce qui est nettement supérieur

aux résultats de Kaya. En effet, DRABO M. et col ont

retrouvé l'anémie dans 3% des cas et les complications

liées à la césarienne telle que les saignements sont

de 1% des cas.[22] Ceci s'explique par le fait qu'au niveau de la

région de Sahel, les femmes sont sous alimentées et

anémiées.

Nous avons déploré des cas de complications qui

ont abouti à des suppurations 4,76 % des cas.

Ce qui est sensiblement égal aux résultats

de Kaya. En effet, DRABO M. et col ont trouvé dans leur

étude, que les complications, telles que les suppurations

pariétales occupent 5,4% des cas [22].

c. Répartition des césariennes

selon la mortalité

Nos résultats sur les décès au post

opératoire (1,59% des cas pour décès maternel) sont

supérieurs à ceux que OUEDRAOGO et col, qui ont retrouvé

à l'hôpital de District de Bogodogo 0,8% pour décès

[22].

6.6.2. Données évolutives chez

le nouveau-né

Nous avons retrouvé 17% de décès

néonatal et 1% de mort-né macéré dans notre

série alors DRABO et col, ont retrouvé que la mortalité

néonatale dans leur étude était de 13,3% au CHR de Kaya et

OUEDRAOGO et col 16% au CHUYO [22] [22]. Ceux-ci retrouvent leur explication

dans le mauvais état de nos voies non bitumées et aussi au

manque d'ambulance à la période de l'étude.

VII. CONCLUSION

Notre étude a porté sur la

césarienne dans ses aspects épidémiologiques,

cliniques, thérapeutiques et évolutifs à la

maternité de l'hôpital du district sanitaire de Djibo (Burkina

Faso)

Elle concernait la période du 01 Janvier 2014 au 30

Juin 2014. Cette étude avait pour but de contribuer à

l'amélioration de la qualité de la prise en charge de la

césarienne et ainsi réduire la survenue des complications souvent

fâcheuses chez les patientes ayant subi une césarienne.

Nous avons, à travers les dossiers des

césariennes et les registres des protocoles d'anesthésie et de

chirurgie, collecté les données nécessaires pour notre

analyse. Cette étude a permis de mettre en évidence les

insuffisances dans la prise en charge des césariennes, le remplissage

et l'archivage des dossiers.

Si tous les items étudiés connaissent des

insuffisances, le bilan pré opératoire est faiblement

pratiquée sinon même ignorer dans le service de la

maternité de l'hôpital de district de Djibo. Pourtant ce bilan

participe grandement à la qualité des interventions

chirurgicales. S'il est bien que l'urgence est la réalisation de l'acte

chirurgical, il est plus intéressant que la femme s'en sorte vivante et

sans séquelles ainsi que son bébé.

Aussi le contrôle des paramètres vitaux de la

femme à la maternité ainsi qu'au post opératoire et leur

enregistrement se doivent d'être systématiques et non pas en

fonction de l'humeur de l'équipe de prise en charge en présence,

quand on sait que le dossier de césarienne est un document

médico-légal.

Nous estimons qu'il est opportun que chacun fasse appel

à sa conscience et mettre en application les recommandations et

protocoles issues de nos enseignements post universitaires et nos

congrès scientifiques pour le bien de nos patients.

Il semblait essentiel de réaliser un bilan de la

performance de nos équipes concernant la bonne mise en oeuvre des

protocoles régissant les césariennes. Au vu de nos

résultats, aujourd'hui, il semble encore plus nécessaire

d'améliorer notre prise en charge des patients notamment les

césariennes.

Toutefois, nous sommes conscients que notre étude

n'apportera pas toutes les solutions, mais elle pourrait être une base

qui sera éventuellement enrichie par d'autres études abordant des

thèmes similaires.

VIII.SUGGESTIONS/RECOMMANDATIONS

7.1. SUGGESTIONS

Notre étude, diffusée dans nos unités,

permettra une réflexion au sein de notre hôpital. Cette

dernière devra être multidisciplinaire et faire intervenir les

sages-femmes, les anesthésistes, les opérateurs en chirurgie,

ainsi que les responsables administratifs.

Les procédures de soins devront être

diffusées et redéfinies à tous les niveaux

régulièrement afin que chacun des acteurs acquièrent la

même notion de l'urgence.

Des audits devront être tenus

régulièrement. Ils permettront de faire le point sur les dossiers

présentant des problèmes, d'identifier les difficultés

rencontrées, et de proposer des solutions.

L'amélioration de la prise en charge des

césariennes doit passer par une meilleure formation du personnel

à reconnaitre et à agir face aux situations d'urgence. Il semble

aussi nécessaire d'améliorer la communication entre les

différents intervenants, notamment, entre les équipes de la

maternité composées de sages-femmes / maïeuticiens,

d'ambulanciers, du personnel de soutien, du bloc opératoire et du

laboratoire. En effet une meilleure communication entre les différentes

catégories d'agents permettrait de synchroniser les actions de chacun

et d'assurer une meilleure continuité des soins entre la

maternité et le bloc opératoire.

Aussi, l'amélioration du pronostic des

césarisées passe par l'organisation des soins dans le service de

maternité, l'amélioration de l'équipement et l'entretien

du matériel du service de maternité et du bloc

opératoire, par le recyclage et la formation continue du personnel

intervenant dans la prise en charge des patientes notamment les

opérateurs, les anesthésistes, les sages-femmes/

maïeuticiens, les garçons et filles de salles et les

ambulanciers.

Enfin, il semble indispensable d'évaluer

régulièrement la performance et la pratique de nos

équipes dans le futur par des études semblables.

7.2. RECOMMANDATIONS

v A l'endroit des prestataires

ð A court terme

- Faire régulièrement le bilan pré

opératoire avant l'entrée de la femme au bloc opératoire

et le bilan de suivi post opératoire pendant le suivi post

opératoire des césarisées

- Faire correctement l'examen physique des femmes enceintes

à l'arrivée à la maternité et noter les

renseignements dans le partogramme et le dossier médical

ð A moyen terme

- Appliquer correctement les consignes post

opératoires

- Afficher la feuille de température au lit des

patientes et la remplir correctement pendant tout le séjour de la

patiente

- Collaborer avec les anesthésistes pour le suivi post

opératoire en présentant les examens des patients

demandés pendant l'intervention

ð A long terme

- Utiliser les protocoles de suivi post opératoire

- Initier des exposés sur la prise en charge post

opératoire

v Au responsable de service

ð A court terme

- Afficher les procédures de soins

- Approvisionner régulièrement le service en

matériel de suivi des patients

- Suivre régulièrement l'approvisionnement du

service en intrant

- Instaurer la visite régulière des patientes

opérées

ð A moyen terme

- Former et recycler les agents du service de

maternité pour la prise en charge post opératoire des

césarisées

- Superviser régulièrement les

activités du service de la maternité

ð A long terme

- Instituer des exposés sur des thèmes

concernant les césariennes

- Instituer des lettres d'encouragement visant à

motiver les agents

v Au responsable du district

ð A court terme

- Faire régulièrement les audits de

décès maternel

- Doter régulièrement et suffisamment le service

en tensiomètre, stéthoscope médical,

saturomètre....

- Doter suffisamment le service en gants latex, stériles

et gants de révision

ð A moyen terme

- Instituer des stages de perfectionnement et d'échanges

des agents du bloc opératoire et de la maternité

- Equiper le service du post opératoire pour le suivi des

opérés

- Doter le service de post opératoire en personnel

ð A long terme

- Instituer des recherches scientifiques sur des thèmes

dans le service

- Séparer les opérées du service des

hospitalisations de la maternité

- Créer un service de post opérés de la

maternité

- Equiper le service de Post opéré en

matériel de réanimation

- IX. REFERENCES

[1] DUJARDIN B., DELVAUX T.H., DE BERNIS L. La

césarienne de qualité, analyse des déterminants.

Communication au Vème congrès de la SAGO Dakar,

Sénégal - Décembre 1998.

[2] BUEKENS P. La surmédicalisation des soins aux

mères dans les pays en développement, 13 pages

[3] BELIZÁN JM, ALTHABE F, BARROS F,

ALEXANDER S (1999). Rates and implications of caesarean sections in Latin

America: Ecological study. British Medical Journal 319, 1397-1402.

[4] PLACECK PJ, TAFFEL S.M., Recent patterns in cesarean

delivery in the United Stated. Obstet and Gynecol Clin North am 1988 ,

15: 607-627

[5]

www.thelancet.com, consulté le

11 Août 2014 20h15 mn

[6] www.naissance.ws, consulté le 9 Juin 2014 à

19h03 mn

[7] FOURN L., FAYOMI EB, ZOHOUN Th. Aspects

épidémiologiques de la pratique des césariennes dans les

accouchements gémellaires à Cotonou

[8] DIALLO F.B., DIALLO M.S., BANGOURA S., DIALLO A.B.,

CAMARA Y.; facteurs de réduction de la morbidité et de la

mortalité foeto-maternelle au CHU-IDC Guinée, page 6

[9] Annuaire statistiques sanitaire du Burkina Faso de 2008 et

2009

[10] Marianne Philibert, Fabien Boisbras,

Marie-Hélène Bouvier-Colle : Epidémiologie de la

mortalité maternelle en France de 1996 à 2002, BEH

thématique 50 / 12 décembre 2006-392

[10] WHO/UNICEF/UNFPA/ World Bank 2O1O

[11] LABADIE J. C. 2005 Epidémiologie et

prévention des infections nosocomiales en milieu obstétrical, 33

p

[12] Rapport du Comité national d'experts sur la

mortalité maternelle, 1995-2001, 2001 (rapport remis au ministre

délégué à la Santé).

[13] Opinion de comité de la SOGC - Classification des

césariennes au Canada : les critères modifiés

de ROBSON N° 281, octobre 2012

[14] MERGER et al : précis d'obstétrique

1985

[15] BOURGAIN J.L., DAILLANT P., Anesthésie et

réanimation en Gynécologie et en obstétrique ; P. 46,

Eds Maloine Paris 1994

[16] GIBBS CP, KRISCHER J, PACKHAM BM, SHARP H, KIRSCHBAUM TH.

Obstetric anesthesia coverage - a national survey. Anesthesiology1986,

65:298-306

[17] BENHAMOU D., Période post opératoire

après césarienne : analgésie et

réalimentation

[18] RIVERA-CALIMIN L: The significance of drugs in breast

milk. Clinics in Perinatology1987

[19] WITTELS B, SCOTT DT, SINATRA RS. Exogenous opiods in

human breast milk and acute neonatal neurobehavior: a preliminary study.

Anesthesiology 1990

[20] SHANG H. YANG Y. et al: gum chewing slightly enhances

early recovery from post operative ileus after cesarean section: results of a

prospective, randomized, controlled trial

[21] BOISSEAU N., LHUBAT E., RAUCOULES-AIME M. :

Hémorragies du post partum immédiat, SFAR

[22] DRABO M., PORGO O., OUATTARA Y., SANKARA A. Analyse des

indications de césarienne d'urgence du 1er Janvier au 31

Décembre 2009 au CHR de Kaya.

[23] www.docteur-benchimol.com consulté le 25 Novembre

2014 à 10h46

[24] Coulibaly Moustapha S., et col : cas des urgences

gynécologiques et obstétricales au Centre de Santé de

Référence de Koutiala à Bamako, de juillet 2005

à juin 2006 (Mali)

[25] SOME A. D., BARRO D., et col. : Audit des

Césariennes en Milieu Africain Département de

Gynécologie, d'Obstétrique et de Médecine de la

Reproduction (DGOMR) du Centre Hospitalier Universitaire SOURO Sanou (CHU-SS)

de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.

[26] CHOBLI M. TOMTA K. et col. : Etat des lieux de

l'activité anesthésique sur tout le territoire national du Togo,

dans tous les secteurs du 1er Novembre 2009 au 30 Avril 2010

[27] PETE Y. OUATTARA A. KOFFI N. et col : facteurs

influençant le pronostic materno-foetal au cours des césariennes

en urgence.

X. ANNEXES

QUESTIONNAIRES

Fiche n° /--------/

I. ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES

1. Age de la patiente

12 - 15 ans /-------/ 16 - 20 ans /-------/ 21- 25 ans

/--------/ 26 - 30 ans /------/ 31- 35 ans /-------/ 36 - 40 ans

/------/ 41- 45 ans /-------/ 46 ans et plus /------/

2. Profession

Femme au foyer /--------/ élève /--------/

fonctionnaire /---------/

Commerçante /............. / Autre :

/............. /

3. Provenance de la césarisée

Djibo /---/ Arbinda /-----/ District /---------/

Autres districts /---------/ Mali /-------/

4. Parité

Primipare /-------/ parité de 2-4 /--------/

parité de 5-7 /--------/

Parité de 8-10 /--------/ parité de 11 et plus

/--------/

5. Mode d'admission

Auto-orientée /---/ Evacuée /---/

Référée /---/

Transférée /-----/ Autres /-------/

6. Motif d'évacuation

Procidence /---/ SFA /---/ BGR /---/ Eclampsie

/---/

Dystocie dynamique /---/ DFP /---/

II. ASPECTS CLINIQUES

1. Signes généraux

Etat général : Bon /---/ Passable /----/

Mauvais /----/

T.A. /---/ Pouls /.... / Fréquence respiratoire

/.... /

Conjonctive /.... / OEdèmes des MI Oui /----/

Non /----/

2. Diagnostic

a- Préopératoire

Procidence /---/ SFA /---/ BGR /---/

Eclampsie /---/

Dystocie dynamique /---/ DFP /---/ Autres

/---/ à préciser

- Bilan préopératoire

Fait /----/ Non fait /----/

Taux d'hémoglobine /----/ GS / Rh /----/

Numération blanche /---/

Azotémie /---/ Glycémie /---/

Créatininémie /---/ Plaquettes /----/

b- Per-opératoire

Circulaire du cordon /........../ Rupture utérine

/............/ Mort-né /........ /

SFA /-------/ BGR /-------/ DFP /-------/

c- Post-opératoire

Suppurations /........../ Anémie /......../

Méningite /......../

Céphalées /........./ Vomissements

/......... / Sans particularités /----/

Occlusions /---------/ Hémorragie /--------/ Douleur

/-------/

- Bilan post opératoire

Fait /----/ Non fait /----/

Taux d'hémoglobine /----------/ GS / Rh /----------/

NFS /----------/

Azotémie /----------/ Glycémie /--------/

Créatininémie /--------/

III. ASPECTS THERAPEUTIQUES

1. Traitement per opératoire

Anesthésie générale /............../

rachianesthésie /............../

Anesthésie générale + rachianesthésie

/............../

Ampicilline /----/ Ceftriaxone /----/

Métronidazole /----/ Oxytocine /----/

2. Traitement post opératoire

Ampicilline 2g /................/ Amoxicilline

/............../ Métronidazole /............./ Gentamicine

/-----------/ Diclofénac /......./ Ibuprofène

/---------/

Paracétamol /--------/ Ocytocine /------/

Ceftriaxone /-----/ Fer /-------/

3. Transfusion Sanguine

- Transfusion sanguine per opératoire Oui

/-------/ Non /-------/

GS/Rh A+ /-------/ A- /-------/ B+

/-------/ B- /-------/

AB+ /-------/ AB- /-------/ O+ /-------/ O-

/-------/

- Transfusion sanguine post opératoire Oui /-------/

Non /-------/

GS/Rh A+ /-------/ A- /-------/ B+

/-------/ B- /-------/

AB+ /-------/ AB- /-------/ O+ /-------/ O-

/-------/

- Transfusion sanguine non faite /-------/

IV. ASPECTS EVOLUTIFS

1. Devenir du nouveau-né

Vivant : /.........../ vivant après

réanimation /.........../

Mort-né /.........../ Mort-né

macérée /.........../

2. Durée de séjour

1 à 3 jours /......./ 4 à 7 Jours /......../

8 jours à 2 semaines /......./ 2 semaines et plus

/..../

3. Evolution thérapeutique

Septicémie /.........../ Fistules

vésico-vaginales /.........../

Evacuation /.........../ Suppurations /.........../

Décès /.........../

Déclarée Guérie /.........../ Sortie

contre avis médical /.........../

COMPOSITION DU KIT CESARIENNE AU BLOC OPERATOIRE DE

L'HOPITAL DE DISTRICT DE DJIBO

v Pour les infirmiers

anesthésistes

- 04 solutés de 500ml de Ringer lactate

- 01 soluté de 500ml de SSI à 0,9%

- 01 soluté de 500ml de SGI à 5%

- 02 flacons d'ampicilline injectable à 1g

- 04 ampoules d'ocytocine à 5UI

- 01 flacon de paracétamol à 1g

- 01 ampoule de Diclofénac à 75mg

- 04 seringues de 10 ml

- 10 paires de gants d'examen

- 02 ampoules de Métoclopramide à 10mg

- 02 flacons d'hydrocortisone succinate à 100mg

- 01 sonde urinaire CH 16 (féminin)

- 01 poche urinaire

- 01 sonde d'aspiration CH 6 ou 8

(pédiatrique)

- 01 sonde d'aspiration CH 16 (adulte)

- 01 perfuseur

- 01 intranule G18

- 01 intranule G20

- 02 paires de Gants stériles N° 7 ½

- 10 Compresses stériles 40X40

v Pour les infirmiers opérateurs

- 30 Compresses stériles 40X40

- 04 paires de Gants stériles N°8

- 02 paires de Gants stériles N° 7 ½

- 01 Polyvidone iodée jaune

- 01 Bétadine rouge

- 02 Lames de bistouri N°22

- 01 Clamp de Barr

- 01 Fil résorbable N°2 (aiguille ronde)

- 02 Fils résorbables N°1 (aiguille

triangulaire)

- 02 fils résorbables N°2/0

- 01 Fil non résorbable N°2/0 ou 3/0

COMPOSITION DE L'ORDONNANCE POST OPERATOIRE SIGNEE DES

ANESTHESISTES A L'HOPITAL DE DISTRICT DE DJIBO

- 03 solutés de 500ml de Ringer lactate

- 02 solutés de 500ml de SSI à 0,9%

- 01 soluté de 500ml de SGI à 5%

- 06 flacons d'ampicilline injectable à 1g

- 02 ampoules d'ocytocine à 5UI

- 02 flacons de paracétamol à 1g

- 02 ampoules de Diclofénac à 75mg

- 10 seringues de 10 ml

- 10 paires de gants d'examen

- 03 flacons de 250ml de Métronidazole à

500mg au besoin

Ces médicaments constituent le traitement des

premières 24heures et le relai est fait avec la liste suivante

:

- 20 gélules d'Amoxicilline dosés à

500mg

- 20 comprimés de paracétamol dosés

à 500mg

- 50 comprimés de fer et d'acide folique

L'ordonnance comporte en outre :

- 20 unités de compresses 40X40,

- 01 flacon de 250 ml de polyvidone iodée jaune

- 1/8 m de sparadrap pour les pansements.

BILAN BIOLOGIQUE

Le bilan biologique minimal post opératoire à

l'hôpital de District de Djibo, comme les autres districts du pays, se

résume à :

- la Numération Formule Sanguine / Vitesse de

sédimentation,