|

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union-Discipline-Travail

Ministère de l'Enseignem ent

Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ministère d'Etat, Ministère du Plan

et du Développe- m ent

Ecole Nationale Supérieure de

Sta-

tistique et d'Economie

Appliquée

Direction Générale de la Population et

du Renforcement des Capacités

Conditions de vie et connaissances du VIH/SIDA dans le groupe

d'âges 20-34 ans en milieu rural ivoirien selon l'EIS-CI 2005.

Rédigé par :

KOUASSI Kouamé Aly Se rge Elè ve ITS

2006/2008

Sous la supervision de :

ALLOU Manizan

Sous-Directeur des Etudes et Re- cherches à la

DGPRC

(c) Abidjan, Septembre 2008

L'ENSEA N'ENTEND DON- NER AUCUNE APPROBA- TION NI

IMPROBATION

AUX OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE. ELLES DOIVENT ETRE

CONSIDE- REES COMME PROPRES A L'AUTEUR.

L'AUTEUR

DEDICACE

REMERCIEMENTS

Qu'il me soit permis à la fin de ce modeste travail de

remercier :

En premier lieu LE SEIGN EUR JÉS US-CHRIST

qui, dans son infinie bonté a toujours const i- tué un

rocher sûr sur lequel je me suis appuyé pendant mes moments de

doute.

Ce travail n'aurait été possible sans la

conjugaison des efforts de plusieurs personnes. Je pense

tout spécialement à Madame GOORE BI

et à tout le personnel de la DGPRC qui ont su créer les

conditions favorables à la mise en oeuvre de cette étude. Ma

gratitude va spécialement à l'endroit de Monsieur ESSAN

Kodia, Directeur des Politiques de Population, et de Monsieur

ALLOU Manizan mon maitre de stage qui a accepté de

suivre ce travail de près et qui a mis à ma dispos i- tion toute

la documentation nécessaire pour mener à bien cette

étude.

A travers ce document, qui est le fruit de trois mois de

stage, je veux aussi, par ces lignes, témo i- gner ma reconnaissance

à tous les membres de ma famille à Abidjan, Grand-Bassam, Abengo

u- rou et Yakassé-Bini. P uisse ce travail vous réconforte r dans

la peine que vous vous êtes donnés pour faire de moi une personne

véritablement indépendante.

Je ne saurai clore cette page de remerciements sans penser

à l'équipe dirigeante et l'ensemble des enseignants de l'ENS EA

pour les connaissances reçues pendant mon séjour dans cette

presti- gieuse école. J'adresse particulièrement mes

sincères remerciements à Monsieur KOFFI

N'Guessan, Directeur de l'ENS EA. Je pense aussi à Monsieur

KOUAKOU Jean Arnaud, Di- recteur des études AT, AD et

ITS et à Monsieur KANGA Désiré ,

Enseignant à l'ENSEA qui n'ont cessé une seule seconde

d'écouter mes préoccupations et de me fournir

d'éventuelles solu- tions.

Enfin, je remercie tous mes camarades de la promotion

ITS 2006/2008 pour les moments de joie et de

difficultés que nous avons partagés et pour l'esprit de famille

qu'ils ont su instaurer et entre- tenir durant nos deux années de

formation. Je pense particulièrement à mes condisciples

SANO- GO, DAGO, BOMISSO, SALMON...

Que tous, cités ou omis, trouvent ici

l'expression de ma profonde reconnaissance

L'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et

d'Economie Appliquée d'Abidjan (ENSEA) a été

créée en 1961 et elle a pour vocation la formation des cadres

statisticiens des pays Africains fran- cophones. La formation des

Ingénieurs des Travaux Statistiques dans cette école comprend

deux principaux volets : la formation théorique et la formation

pratique. La formation théorique est faite par des cours magistraux et

des travaux dirigés. Les exposés, les enquêtes de terrain,

les co n- férences et séminaires sont utilisés pour passer

à la pratique.

Les Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS)

reçoivent une solide formation d'une durée de deux années,

qui leur permet d'encadrer les travaux de production statistique et d'analyse

éco- nomique dans les ministères, les organismes internationaux,

les organismes à caractère public ou privé, les grandes

entreprises de tous les secteurs d'activité. La validation du stage

pratique obli- gatoire de fin de cycle des élèves

Ingénieurs des Travaux Statistiques est l'une des conditions d'obtention

du diplôme d'ingénieur, c'est pourquoi l' étudiant à

la fin de son stage doit présenter un rapport écrit qui fera

l'objet d' une soutenance.

Ce stage qui permet, en outre, un contact avec les

réalités du monde du travail, a duré 3 mois. Le

nôtre s'est déroulé au sein de la DGPRC, au

Ministère d'Etat, Ministère du plan et du dévelop- pement,

du 16 juin au 06 septembre 2008. Le thème d'étude qui nous a

été confié, à notre arrivée, par notre

maître de stage M. ALLOU Manizan est : «Conditions de vie et

connaissances du VIH/SIDA dans le groupe d'âge s 20-34 ans en milieu

rural ivoirien ».

Ce stage fait partie intégrante du processus de

formation des ingénieurs de l'ENS EA. L'objectif étant d'associer

à leurs connaissances théoriques une initiation pratique afin de

développer leurs aptitudes à utiliser efficacement les outils

statistiques et leurs potentialités à mener des analyses

approfondies. Il s'agit donc d' un stage pratique, où l'étudiant

est appelé à résoudre des problèmes concrets et

d'en tirer bon usage pour ainsi dire, une expérience certaine et

utile.

Ce document présente les résultats de notre

travail. De nombreuses difficultés se sont posées à nous,

aussi bien dans la maîtrise des contours de notre problème et de

la démarche à adopter pour répondre aux questions

posées, que dans la prise en main des données et la

réalisation technique de ce document. Notre satisfaction est

d'être parvenu à surmonter ces difficultés et de pouvoir

proposer ce modeste document.

SOMMAIRE

....................................................................................................................................

iii LISTE DES ILLUSTRATIONS

.........................................................................................................vi

SIGLES ET ABREVIATIONS

.........................................................................................................vii

PRESENTATION DE LA STRUCTURE

D'ACCUEIL..................................................................viii

INTRODUCTION GENERALE

........................................................................................................1

PARTIE I : CADRE CONCEPTUEL ET

DESCRIPTIF.............................................................3

CHAPITRE 1 : DE LA P ROBLEMATIQUE A LA REVUE DE

LITTERATURE .............................4

I. Problématique

...............................................................................................................................4

II. Revue de

littérature......................................................................................................................8

CHAPITRE 2 : APPROCHE DESCRIPTIVE DES CONDIT IONS DE VIE

ET DES CONNAISSANCES EN MATIERE DE VIH/SIDA

..........................................................................12

I. Données utilisées

.........................................................................................................................12

II. Analyse des conditions de vie des jeunes en m ilieu

rural ivoirien ............................................13

PARTIE II : CONDITION DE VIE ET CONNAISSANCE DU VIH/SIDA

: DU DATA

MINING A L'ANALYSE

ECONOMETRIQUE..........................................................................29

CHAPITRE 1 : EXAMEN DES CONNAISSANCES DU VIH/SIDA PAR L

'ANALYSE DES

DONNEES

......................................................................................................................................30

I. Présentation de la démarche

.......................................................................................................30

II. Analyse factorielle des correspondances multiples

...................................................................33

III. Classification ascendante hiérarchique

...................................................................................41

CHAPITRE 2 : A LA RECHE RCHE DES DETERMINANTS DE LA

CONNAISSANCE DU VIH/SIDA

........................................................................................................................................46

I. Présentation du modèle logistique

multinomial

..........................................................................46

II. Construction du modèle

.............................................................................................................48

III. Présentation et interprétation des

résultats

.............................................................................53

IV. Recommandations et limites de l'étude

....................................................................................57

CONCLUSION GENERALE

..........................................................................................................58

BIBLIOGRAPHIE

...........................................................................................................................59

ANNEXES

.......................................................................................................................................61

TABLE DES MATIERES

................................................................................................................74

Liste des encadrés Liste des encadrés

Encadré 1 : un peu de définition

.........................................................................................................

20

Encadré 2 : algor ithme de la classification ascendante

hiérarchique ......................................................

41

Encadré 3 : modèle logit multinomia l

.................................................................................................

47

Liste des tableaux Liste des tableaux

Tableau 1 : caractéristiques socio-démographiques

des jeunes ruraux de 20-34 ans ............................. 14

Tableau 2 : répartition des jeunes selon

l'accès à l'eau potable

............................................................ 18

Tableau 3 : répartition des jeunes ruraux selon le type de

biens détenus.............................................. 20

Tableau 4 : distributions des connaissances en matière de

VIH/SIDA chez les jeunes ruraux ................. 26

Tableau 5 : distributions des connaissances de la transmission

mère -enfant selon le sexe..................... 28

Tableau 6 : présentation des variables servant à

l'analyse multidimensionnelle .................................... 31

Tableau 7 : liste des variables participant à la formation

de l'axe 1....................................................... 34

Tableau 8 : contribution au deuxième

facteur.....................................................................................

35

Tableau 9 : contribution au troisième facteur

.....................................................................................

36

Tableau 10 : tests de lien entre variables

............................................................................................

49

Tableau 11 : Qualité du modèle

multinomial.......................................................................................

50

Tableau 12 : tests du maximum de vraisemblance et de Wald

............................................................. 50

Tableau 13 : tests de suppression des variables

..................................................................................

51

Tableau 14 : test de combinaison des

variables...................................................................................

52

Tableau 15 : tests d'indépendance des alternatives non

pertinentes .................................................... 52

Tableau 16 : présentation des résultats de

l'estimation après le

diagnostic........................................... 55

Listes des graphiques Listes des graphiques

Graphique 1 : répartition des jeunes ruraux de 20-34 ans

selon la taille de leurs ménages (%) ............... 16

Graphique 2 : répartition des jeunes ruraux selon le type

de toilette utilisée ........................................ 17

Graphique 3 : répartition des jeunes ruraux selon les

matériaux du sol de leurs logements(%) .............. 18

Graphique 4 : répartition des jeunes ruraux selon les

quintiles de bien-être économique...................... 22

Graphique 5 : distribution conditionnelle de la fréquence

de lecture les journaux selon le bien-être économique

.....................................................................................................................................

23

Graphique 6 : distribution conditionnelle selon le sexe des

jeunes ruraux ............................................ 27

Graphique 7 : nuage des individus dans le premier plan factoriel

......................................................... 40

Graphique 8 : nuage des individus dans le second plan factoriel

.......................................................... 40

Graphique 9 : Histogramme des indices de niveau

..............................................................................

42

Listes des annexes Listes des annexes

Annexe 1 : répartition du nombre d'enfants de moins de 5

ans par taille de ménages ........................... 62

Annexe 2 : tableau des profils selon l'occupation des jeunes

et les quintiles de bien-être économique .. 62

Annexe 3 : histogramme des valeurs

propres......................................................................................

64

Annexe 4 : dendrogramme

................................................................................................................

64

Annexe 5 : coordonnées, contributions et cosinus

carrés des modalités actives de l'ACM...................... 65

Annexe 6 : description des

classes......................................................................................................

68

Annexe 7 : résultats de la regression logistique

multinomiale ..............................................................

72

Annexe 8 : liste des individus

abérrants..............................................................................................

73

SIGLES ET ABREVIATIONS

ACM : Analyse Factorielle des Correspondances

Multiples

CAH : C lassification Ascendante

Hiérarchique

COSCI : Collectif des ONG de Lutte contre le S

ida en Côte d'Ivoire

DGPRC : Direction Générale de la

Population et du Renforcement des Capacités

EDS : Enquête Démographique et de

Santé

ENSEA : Ecole Nationale S upérieure de

Statistique et d'Economie Appliquée

EIS-CI : Enquête sur les

Indicateurs du S ida en Côte d'Ivoire

INSEE : Institut National de Statistique et des

Etudes Economiques

IST/VIH/SIDA : Infections Sexuelle ment

Transmissibles/ Virus de l'Immuno déficience Hu- maine/ Syndrome de

l'Immuno Déficience Acquise

MEASURE-DHS : Monitoring and Evaluation to

Assess and Use Results- Demographic and

Health S urveys

MICS : Enquête à Indicateurs

Multiples

OMS : Organisation Mondiale de la

Santé

ONUSIDA : P rogramme Commun des Nations-Unies

sur le S ida

PEPFAR : P lan d'Urgence de la Présidence

des Etats-Unis pour la Lutte contre le S ida

PNUD : Programme des Nations Unies pour le

Développement

UNESCO : Organisation des Nations-Unies pour

l'Education la Science et la C ulture

UNFPA : Fonds des Nations-Unies pour la

Population

PRESENTATION DE LA STRUCTURE

D'ACCUEIL

Le Gouvernement ivoirien a, en mars 1997, doté la

Côte d'Ivoire d'une Déclaration de Politique Nationale de

Population (DPNP). Cette volonté manifeste confirmait ainsi son

engagement à prendre en compte les questions de population dans les

programmes de développement. Pour l'organisation administrative et

institutionnelle de la mise en oeuvre de cette Polit ique Nationale de

Population, le gouvernement a créé en juillet 1997, par

décret n°97-438 du 31 juillet 1997, le Conseil National de

Population (CONAPO) et le Bureau National de Population (BUNAP), che- ville

ouvrière, chargé de la coordination des activités de

population en Côte-d'Ivoire.

Il faut rappeler que par décret N° 2001-587, le

BUN AP a été érigé en Direction

Générale dispo- sant de deux Directions centrales et d'un service

administratif et financier ayant rang de sous - Direction.

En Mars 2006, par décret N°. 2006-48 du 22 Mars

2006 portant Organisation du Ministère d'Etat,

Ministère du P lan et d u Développement, le

BUNAP a pris la dénomination de Direction Géné- rale de

la Population et du Renforcement des Capacités (DGP RC). Cette

direction est l'une des trois Directions Générales dont dispose

le Ministère d'Etat, Ministère du P lan et du Développe-

ment (la Direction Générale du P lan, la Direction

Générale du Développement de l'Economie et La Direction

Générale de la Population et du Renforcement des Capac

ités).

Ayant à sa tête Madame C hristine GOORE BI et

composée de personnel pluridisciplinaire de haut niveau,

compétent et expérimenté, la DGP RC est chargée de

la conception, de la promotion et la mise en oeuvre des politiques nationales

de population et veille particulièrement à la dyna- mique de la

ressource humaine dans sa contribution au processus du développement. A

cet effet, elle a cinq missions essentielles:

Ø La formulation et la mise en oeuvre des politiques de

population ;

Ø Le suivi et l'évaluation de l'impact des

politiques sur la dynamique de la popula- tion ;

Ø La gestion de bases de données sur la population

;

Ø La formulation des politiques et stratégies de

renforcement des capacités natio- nales particulièrement en ce

qui concerne la qualité de la resso urce humaine ;

Ø La coordination et le suivi des programmes et

projets en matière de population.

La Direction Générale de la Population et du

Renforcement des Capacités comprend trois (3) Directions Centrales :

1. La Direction des politiques de Population

: elle est chargée de formuler et de mettre en oeuvre les

politiques de population et de gérer la base de données sur la

population. Pour l'accomplissement de ces missions, elle est comprend, à

son tour deux Sous-directions :

ü La Sous-direction des Etudes et Recherches, dans

laquelle nous avons effectué notre stage, est chargée de Formuler

et mettre en oeuvre des politiques de population ;

ü La Sous-direction de la gestion de la base de

données de population (chargée de

Gérer la base de données sur la population).

2. La Direction du S uivi-Evaluation ;

chargée de coordonner et suivre les programmes et les projets en

matière de population, suivre et évaluer l'impact des politiques

sur la dyna- mique de la population et élaborer le rapport annuel sur

l'état de la population ivoirienne. Elle comprend deux Sous-directions

:

ü La Sous-direction du S uivi et Evaluation des

politiques de population (chargée de suivre et évaluer les

programmes et projets en matière de population)

ü La Sous-direction des Programmes et Projets de

Population (chargée de coordo n- ner les programmes et d'élaborer

le Rapport annuel sur l'état et le devenir de la population

ivoirienne).

3. La Direction du Renforcement des Capacités

Nationales : elle a à sa charge la partic i- pation au

recensement des potentialit és en ressources humaines, l'identification

des be- so ins de renforcement nécessaire pour le développement

durable, l'évaluation des besoins de promotion et de

développement des capacités humaines et l'appui des initiatives

et des investissements s'y rapportant et la formulation et la mise en oeuvre

des politiques de re n- forcement des capacités. Elle comprend

également deux Sous-directions :

ü La Sous-direction de la Promotion des Capacités

(chargée de formuler et mettre en oeuvre des politiques de renforcement

des capacités et participer au recensement des po- tentialités en

ressources humaines).

ü La Sous-direction des Etudes et Recherches (

chargée d'évaluer les besoins de

promotion et de développement des capacités

humaines pour le développement durable ). Cette brève

présentation terminée, nous entamons l'essence même de

notre étude qui débute par sa première partie. Elle se

compose de deux chapitres.

L

INTRODUCTION GENERALE

e 14 octobre 2002 à l'université de Zhejiang (C

hine), Kofi A. Annan, alors Secrétaire Général de l'ONU,

disait « Les jeunes sont la clé du combat contre le SIDA. En leur

offrant l'appui dont ils ont besoin, nous pouvons leur donner

les moyens de se protéger du virus. En leur fournissant

des informations honnêtes et directes, nous pouvons abattre le mur de

silence qui entoure toute la société. En créant des

campagnes e f- ficaces d'éducation et de prévention, nous pouvons

transformer l'enthousiasme, la force et les rêves d'avenir des jeunes en

outils efficaces pour combattre l'épidémie ». Ainsi

l'environnement (économique, sociale...) et les connaissances des jeunes

en matière de VIH/SIDA constituent la clef de voûte de

l'endiguement de cette pandémie. La Côte d'Ivoire n'est pas en

marge de cette réalité du siècle.

Forte d'une population jeune, la Côte d'Ivoire est le

pays, de l'Afrique de l'ouest, le plus touché par le VIH/S IDA. Les

jeunes de 20 à 34 ans (souvent appelé jeune adulte) ne sont pas

épargnés. Par exemple 1, à Abidjan, le VIH/SIDA

constitue la première cause de mortalité chez les hommes de cette

couche et la deuxième cause de mortalité chez les femmes du

même groupe. Une plé- thore de facteurs sont à l'oeuvre,

pour expliquer cette propagation généralisée qui vont du

déficit d'information, d'éducation et de services et des risques

que prennent ces personnes relativement défavorisées pour

survivre aux conditions de vie et aux contextes socio-économiques dans

les- quels évolue ce groupe. Ainsi, les conditions de vie jouent pour

beaucoup dans la perception et la progression de l'épidémie. Or,

le niveau de connaissance qu'une population a d'une maladie in- fluence bien

souvent son attitude et son comportement vis-à-vis de cette maladie.

C'est dans cette perspective que la Direction Générale de la

Population et du Renforcement des Capacités (DGRPC), du

Ministère d'Etat, Ministère du P lan et du Développement,

a jugé utile de connaître l'influence des conditions de vie sur

les connaissa nces du VIH/S IDA chez les jeunes de 20 à 34 ans en milieu

rural ivoirien. Le but étant de mieux cibler et renforcer les

programmes en matière de santé reproductive et de lutte contre

les IS T/VIH/SIDA, spécifiquement dans cette couche de la population et

d'anticiper les actes à accomplir pour une participation active des

jeunes au pro-

cessus de développement du pays.

1 Cours de H. Brou, ITS2 2008, « l utte contre l

e SI DA »

Quel est le rapport entre l'environnement

socio-économique dans lequel vivent les jeunes ruraux ivoiriens de 20

à 34 ans et leurs conna issances en matière de VIH/SIDA ? Voici

la préoccupation majeure que notre étude cernera sous la

bannière de : Conditions de vie et connaissances du VIH/SIDA

chez les jeunes de 20-34 ans en milieu rural ivoirien . Aussi

articulerons-nous notre recherche autour de quatre chapitres regroupés

en deux grandes parties. Le premier chapitre e x- posera la

problématique, les hypothèses et la re vue de littérature.

Le second va décrire les cond i- tions de vie actuelle des jeunes et

leurs connaissances en matière de VIH/SIDA. La classification des

jeunes, selon nos variables d'analyse (celles-ci traduisent les connaissances

en matière de VIH/SIDA), fera l'objet du troisième chapitre et

ensuite viendront les traitements économétriques et les

discussions des résultats au chapitre 2 de la deuxième partie.

PARTIE I : CADRE CONCEPTUEL ET

DESCRIPTIF

Cette partie définira les contours du thème de

notre recherche et donnera les orientations de l'étude. Elle comporte

deux chapitres. Le premier expose le problème posé par ce

thème, les objectifs de cette étude ainsi que les

hypothèses de recherche et la revue de littérature sur celui-ci.

Le second décrit les conditions de vie et les connaissances en

matière de VIH/SIDA des jeunes ruraux en Côte d'Ivoire.

CHAPITRE 1 : DE LA PROBLEMATIQUE A

LA REVUE DE LITTERATURE

Ce chapitre présente le cadre conceptuel,

préalable, de notre analyse et une ébauche des travaux

déjà réalisés sur notre sujet

d'étude.

I. Problématique

Quel est le problème posé par notre recherche ?

Q uel est le cadre de notre analyse ? Voici les préoccupations de cette

partie.

I.1. Formulation du problème

Les jeunes représentent l'avenir de toute nation. Ce

qui leur arrive aujourd'hui déterminera ce que seront leurs

communautés et leurs sociétés dans les décennies

à venir. En effet la jeunesse constitue un important potentiel de

ressources humaines, un atout maje ur en matière de force de travail, de

créativité d'innovation technique et technologique et

d'énormes possibilités à valoriser pour le

développement. C'est aussi, un potentiel d'investissement humain

à long terme. D'où la nécessité pour chaque Etat

d'accorder une importance majeure à la santé de cette

catégorie de la population.

Pourtant en Côte d'Ivoire, la santé des jeunes ne

se présente pas très bien. Ceci est d'autant plus vrai que les

20-34 ans constitue nt le groupe d'âges le plus touché par la

pandémie du VIH/SIDA. En effet, d'après l'EIS 2005, le niveau de

mortalité adulte en Côte d'Ivoire est re spectivement de

6,64%o chez les femmes de 20 à 34 ans et de 6,43%o chez

les hommes du même groupe d'âges;

soit une augmentation respectivement de 40% et de 13%2

par rapport au niveau de 1994. Cette surmortalité dans ce groupe

étant en partie expliquée par deux raisons : les femmes sont plus

to u- chées par le S IDA que les hommes et le groupe d'âges 30-34

ans constitue le groupe de préva-

lence maximale au VIH (10,4%).

2 EDS-CI 1994

La recherche sur les facteurs explicatifs de cette

propagation du VIH/S IDA a mis en év i- dence plusieurs raisons : de

l'influence de la modernisation3 avec son corollaire de

« désor- ganisation sociale », à la pauvreté

(R. Mburano (2000)) en passant par l'éducation (bulletin d'information

de l'UNESCO, mars 2006 ) et les perceptions culturelles de la maladie ;

plusieurs voies ont été explorées. Par ailleurs,

l'objectif fondamental de tous ces travaux étant d'orienter et de

proposer des actions ciblées pour contrer la propagation du VIH/SIDA. Il

a été remarqué de façon récurrente, dans la

littérature, que l'amélioration des connaissances du VIH/SIDA

constitue une des stratégies de la lutte. Ceci parce que les aspects

comportementaux relatifs au VIH/SIDA, sont liés aux connaissances,

attitudes et pratiques de la population en matière de lutte contre la

maladie4. Dans la mesure où le niveau de connaissance qu'une

population a d'une maladie (le VIH/SIDA n'est pas en marge) influence bien

souvent so n attitude et son comportement vis-à-vis de cette maladie et

donc la progression de cette dernière, il s'impose, donc avec

acuité, de recher- cher et d'identifier les facteurs susceptibles

d'influer (en dégradant ou/et en amé liorant) ou

d'interférer avec le niveau de connaissance d'une population. Ceci dans

le but d'une meilleure orientation des stratégies. Il est donc, tout

à fait indiqué, dans le cas d'espèce de la Côte

d'Ivoire, de mesurer l'impact d'une des ces interférences : les

conditions de vie des populations concer- nées par la pandémie.

Particulièrement celles des jeunes ruraux ivoiriens de 20 à 34

ans. Autr e- ment dit, quel est l'état des connaissances sur le SIDA de

cette population spécifique ? Q uels sont les conséquences de

leurs conditions de vie s ur leurs connaissances de la maladie ? Leurs co ndi-

tions de vie expliqueraient-elles leurs niveaux de connaissances en

matière de VIH/SIDA ? Voici entre autre les préoccup ations que

notre étude cherchera à élucider.

Aussi, du fait de l'actualité du problème du

VIH/SIDA et de la profusion de la littérature sur le

phénomène, est-il impérieux de nous imposer des objectifs

pour éviter de sombrer dans une allité-

ration.

3 Laquelle aurait induit un affaiblissement de

l'autorité des aînés sur les cadets et du groupe familial

sur les enfants faisant ainsi place aux libertinages sexuels pour les jeunes,

contraires à la morale traditionnelle (Rwenge (2000), Diop (1995), Gueye

et a l. (2001)

4 Rapport final enquête KABP (knowledge,

attitude, belief and practice) 1996, Rwanda

I.2. Objectifs de l'étude

Successivement, ce sont l'objectif général de

l'étude et les objectifs spécifiques, qui donnent une orientation

claire et précise de notre étude qui feront l'objet de ce

paragraphe.

I.2.1. Objectif général

L'objectif principal de cette étude est d'analyser

l'impact des cond itions de vie des jeunes ruraux de 20 à 34 ans sur

leurs connaissances en matière de VIH/SIDA. Ceci, afin de mieux

expliquer la propagation actuel de l'infection à VIH en milieu rural

ivoirien et aussi de mieux orienter les stra- tégies de lutte.

I.2.2. Objectifs spécifiques

La réalisation de cet objectif principal passe ra, de

façon spécifique, par l'atteinte des objectifs

intermédiaires suivants :

Ø Analyser les conditions de vie des jeunes ruraux

ivoiriens de 20 à 34 ans,

Ø Mesurer le niveau de connaissances des jeunes ruraux

ivoiriens de 20 à 34 ans en matière de VIH/SIDA,

Ø Analyser la relation entre conditions de vie et

connaissances du VIH/SIDA en milieu rural ivoirien.

L'atteinte de ces objectifs se fera dans un cadre conceptuel,

méthodologique et scientifique bien défini. D'où la

nécessité de spécifier les hypothèses et la

méthodologie de notre recherche.

I.3. Hypothèses et méthodologie

d'analyse

Nous proposons pour la conduite de notre étude les

hypothèses et la méthodologie suivantes :

I.3.1. Hypothèses

Nous posons comme hypothèses :

H1 : les structures sociales dans lesquelles évoluent les

jeunes ruraux influencent leurs connais- sances en matière de

VIH/SIDA

H2 : le niveau de vie des jeunes ruraux affecte l'ensemble de

leurs connaissances du VIH/SIDA. En d'autres termes, la qualité des

conditions de vie influencent leurs connaiss ances en matière de

VIH/SIDA des jeunes ruraux.

I.3.2. Méthodologie

Pour atteindre les objectifs de cette étude et

vérifier toutes ces hypothèses, les outils suivants s e- ront

utilisés : la recherche documentaire et le traitement des données

d'enquête, la statistique des- criptive, les techniques d'analyse des

données et l'analyse économétrique.

La recherche documentaire permettra de présenter des

travaux, tant théoriques qu'empiriques, sur

la mesure des connaissances du VIH/SIDA et des conditions de

vie des populations.

Le traitement des données d'enquête nous aidera

dans l'apurement des différentes bases mises à notre disposition

mais aussi dans les processus de fusion et/ou de scission de fichiers que nos

différentes analyses exigeront. Ces techniques nous aideront à

constituer notre fichier de travail.

La statistique descriptive servira à présenter

les principales caractéristiques de nos variables

(sexe, niveau d'instruction...) et au besoin les comparer

entre elles.

Les techniques d'analyse des données, spécifique

ment l'analyse factorielle des correspondances multiples (ACM) et la

classification ascendante hiérarchique (CAH), nous permettront de faire

une typologie des individus et de construire un indicateur mesurant le niveau

de connaissances des jeunes ruraux.

L'analyse économétrique, notamment la

modélisation logistique multinomiale permettra :

D'analyser l'impact des conditions de vie des jeunes ruraux ivoiriens

sur leurs connais- sances en matière de VIH/SIDA D'analyser l'impact des conditions de vie des jeunes ruraux ivoiriens

sur leurs connais- sances en matière de VIH/SIDA

De donner une mesure de cet impact et son sens De donner une mesure de cet impact et son sens

En définitive, tous ces moyens seront mis en oeuvre

à partir de logiciels techniques : STATA, SPSS, SPAD, EXCEL.

Toutefois, il faut remarquer que cette étude n'est pas

la première, sur ce sujet, tant la question du VIH/SIDA est au coeur des

préoccupations politiques et de santé dans le monde et

spécifiquement en Côte d'Ivoire. Aussi la section suivante

exposera-t-elle des recherches sur le sujet.

II. Revue de littérature

Nous nous attèlerons à faire, ici, un

état des lieux de certaines études relatives à notre

thème de recherche.

II.1. La mesure des connaissances du VIH/SIDA

Depuis sa mise en place en 1987, le Programme Mondial de Lutte

contre le SIDA (PMLS) enco u- rage et soutient les pays dans la conduite de

recherches socio-comportementales afin d'informer sur les connaissances

à propos du SIDA, les attitudes, les pratiques et comportements sexuels

en la matière. Ainsi de l'enquête nationale sur les comportements

(S. DEDY et G. TAP E, 1989) à l'EIS 2005 en passant par les

différentes enquêtes EDS, MICS de nombreux efforts ont

été ac- complis en Côte d'Ivoire dans le cadre de ce besoin

d'information. Aussi ces sources de données vont-elles servir de

tremplin à des travaux et recherches en vue de mieux expliquer les

connais- sances des populations en matière de VIH/SIDA en vue d'aider

à l'amélioration des programmes et politiques de lutte contre le

SIDA. Dans cette logique s'inscrit « les connaissances du SIDA et

la stigmatisation des malades du SIDA » d'Emmanuel. Esso

(2001).

A partir des données de l'enquête MICS 2000,

portant sur les femmes de 15-49 ans et les enfants de moins de cinq ans,

Esso a identifié essentiellement quatre niveaux de connaissance du

VIH/SIDA :

Ø Connaissance de l'existence du VIH/S IDA,

Ø Connaissance des sources de contamination du virus

(transmission de la mère à l'enfant, rapports sexuels...,

Ø Connaissance des manifestations de la maladie et des

opinions fausses sur la maladie,

Ø Connaissance des moyens de prévention de la

maladie (usage de préservatif, abstinence...) Aussi, de par son analyse,

va t- il arriver à des résultats majeurs : d'abord, la

capacité des femmes à lire et écrire est un facteur

discriminant quant à la connaissance du VIH/S IDA (de son existence aux

moyens de prévention en passant par les sources de contamination).

Ensuite, la connaissance de la transmission de la mère à l'enfant

est liée au statut matrimonial des femmes interrogées : celles

n'étant pas en union sont les plus informées. Enfin, les

croyances et opinions erronées de- meurent vivaces dans la population

féminine en âge de procréer. En effet, trois femmes sur

cinq

pensent que le virus VIH peut se transmettre par des moyens

surnaturels et une sur trois (32,2%)

est co nvaincue que la contamination est possible par les

piqûres de moustiques.

Ce type d'analyse, visant à mesurer les connaissances

sur le VIH/SIDA, a aussi été mené en France par N.

Beltzer et al (2005). En effet dans «Les connaissances, attitudes,

croyances et comportements face au VIH/sida en France» Beltzer et

ses collaborateurs ont considéré éga- lement les quatre

niveaux de connaissance comme ci-dessus mentionné. En utilisant une

régres- sion logistique, pour chaque type de connaissance, ils montrent

que la probabilité de connaître le VIH/SIDA (son existence, sa

transmission...) est d'autant plus forte que la personne interrogée est

diplômée et que les plus jeunes (18-29 ans) restent la classe

d'âge disposant du meilleur ni- veau de connaissance sur la maladie.

Mais par contre, une proportion significativement moins importante de personnes

croit que la contamination peut se faire e n buvant dans le verre d'une

personne contaminée (8,2%), dans les toilettes publiques (15,8%), par

une piqûre de moustique (20,6%), ou en donnant son sang (38,5%). Ce qui

dénote de la persistance des nombreuses appré-

hensions.

II.2. L'analyse des conditions de vie

Croissance, développement et amélioration des

conditions de vie des populations sont les préo c- cupations majeures de

tous les pays en ce nouveau millénaire. Alors que tous s'entendent sur

son amélioration, le concept même de « conditions de vie

» a motivé plusieurs approches tant théo- riques

qu'empiriques.

II.2.1. Un peu de théorie

L'étude des conditions de vie intègre la grande

famille de ce qui convient d'appeler l'analyse de la pauvreté. Mais,

compte tenu de son caractère multidimensionnel (pauvreté absolue,

monétaire, de capacité...), beaucoup de spécialistes au

rang desquels, Herpin et Verger (1997), ont milité en faveur de

l'approche sociologique de la pauvreté car celle-ci ne saurait

être considérée unique- ment comme étant la

résultante d'un manque de ressources ou d'une carence alimentaire.

Ainsi, l'approche par les conditions de vie présente la pauvreté

non seulement comme un manque de certains produits indispensables, mais aussi

comme les difficultés d'accès à certains services s o-

ciaux (éducation, santé, logement... ). Autrement dit, l'approche

conditions de vie de la pauvreté se préoccupe de la dimension

d'exclusion d'une population par rapport à un certain mode de vie

matériel et culturel, résultant de l'

impossibilité de satisfaire aux besoins essentiels. Cette analyse est

élargie à l'ensemble des besoins qui permettent de mener une vie

décente dans une société donnée, ce qui renvoie

à la notion d'intégration/exclusion sociale. On parle à ce

niveau de « pau- vreté des conditions de vie » ou «

pauvreté d'existe nce ».

II.2.2. Travaux empiriques sur les conditions de vie

Ici, seront présentés deux travaux :

Ø W. Diawara, (septembre 1999) « étude des

conditions de vie des ménages de Bonoua », rapport de stage

ENSEA,

Pour analyser les conditions de vie de la population de

Bonoua, Diawara (1999) s'est préoccupé à étudier la

structure des ménages (sexe du chef de ménage, taille...),

l'état sanitaire et les compor- tements en matière de

santé, le niveau d'éducation et l'accessibilité des

services éducatifs, l'habitat et l'emploi de cette population. Il a

essentiellement utilisé la classification pour typer la population

suivant chaque critère (éducation, santé... ).

Ø I. Kortchagina, L. Ovtcharova, L. Prokofieva, P. Festy

et D. Verger, (2005) « conditions de vie et pauvreté en Russie

», Economie et Statistique n° 383-384-385

La Russie a connu une histoire contemporaine unique, riche en

évolutions politiques et écono- miques. P lusieurs crises

conjoncturelles récentes importantes (1992, 1998) ont eu pour

consé- quence une chute de grande ample ur des niveaux de vie (division

par deux en 1992). Ce qui il- lustre bien tous les bouleversements que le

passage vers l'économie de marché a engendré dans

l'économie Russe. Aussi les auteurs vont s'orienter, dans cette

étude, vers l'analyse de l'espérance de vie, de la

mortalité infantile et du taux de croissance du PIB/habitant. Ces indic

a- teurs synthétiques étant pris, par les auteurs, comme des

mesures de la qualité de la vie. Ensuite, par une comparaison avec 1991,

du niveau d'éducation, du chômage, de la structure de conso m-

mation et de la taille des ménages, les auteurs sont parvenus aux

résultats suivants : le chômage (le taux 2004 est de 7,9 %) est

plutôt inférieur à celui de 1991, résultat d'une

politique qui a pré- féré substituer à du

chômage potentie l une baisse des salaires réels. Le salaire

réel moyen de 2004 est à peine supérieur à la

moitié de ce qu'il était en 1991. L'écart est moindre au

niveau de l'ensemble des revenus, qui ont davantage profité de la

reprise récente : en 2004, les revenus moyens représentent 83 %

de ce qu'ils étaient en 1991.

Plus de la moitié du budget est désormais

consacrée à l'alimentation. Même si l'importance rela- tive

des prestations sociales a crû légèrement, dans les

conditions actuelles de restrictions budgé- taires, l'accès aux

soins et à l'instruction n'est pas garanti pour tous. Cette baisse des

revenus s'est accompagnée d'une augmentation de

l'inégalité et de la pauvreté : les familles monopare n-

tales, les familles nombreuses et les personnes âgées font face

à des cond itions de vie particuliè- rement défavorables,

surtout dans les petites villes.

II.3. Critiques de la revue

Aucune recherche n'étant parfaite, il nous est permis

de relever les imperfections dans les travaux que nous venons d'exposer.

Concernant l'analyse des connaissances du VIH/S IDA, tous les a u- teurs

(présentés dans la revue de littérature) se sont

contentés d'étudier les différents niveaux de connaissance

pris individuellement. Est-ce à dire que connaitre un critère

seulement (par exemple l'existence de la malad ie), c'est connaitre le SIDA ?

Ils auraient dû construire un indicateur syn- thétique qui

mesurerait le niveau de connaissance en matière de VIH/SIDA en tenant

compte de tous les critères simultanément. De plus l'étude

de N. BELTZER et al (2005) a utilisé plusieurs sources : INSEE, Institut

national de la santé et de la recherche médicale, Centre national

de la recherche scientifique, Agence Française de lutte...

L'hypothèse fondamentale sous-jacente cette recherche étant

l'homogénéité quant à la nature et la

qualité des données. Laquelle est trop res- trictive du fait des

différences possible de méthodologie.

Enfin la difficulté de mesure des conditions de vie

transparait, ici, dans la revue. En effet chacun des auteurs a fait appel

à des critères, qui, bien que traitant de la même

réalité, sont différents. Diawara n'a fait

référence à aucun indicateur démographique alors

que Kortchagina et al en ont utilisé dans leur analyse. Les jalons de

l'étude étant jetés, nous pouvons entamer notre recherche.

Son début fera l'objet du chapitre suivant.

CHAPITRE 2 : APPROCHE DESCRIPTIVE

DES CONDITIONS DE VIE ET DES CON- NAISSANCES EN MATIERE

DE VIH/SIDA

Ce chapitre se chargera d e décrire les conditions de

vie des jeunes ruraux de 20-34 ans en Côte d'Ivoire et leurs

connaissances en matière de VIH/SIDA. Le but visé étant de

faire un état des lieux.

I. Données utilisées

Les données utilisées dans notre étude

proviennent de l'Enquête sur les Indicateurs du S ida en Côte

d'Ivoire 2005 (EIS-CI 2005). L'EIS-CI a porté sur un écha ntillon

national d'hommes et de femmes âgés de 15 à 49 ans. Au

cours de l'enquête réalisée sur le terrain d'août

à octobre 2005,

4573 ménages dont 5183 femmes et 4 503 hommes

âgés de 15-49 ans ont été interviewés avec

succès. Parmi ces unités enquêtées, 4 588 femmes et

3 930 hommes ont été testés pour le VIH. Elle a vait pour

objectif principal de recueillir des informations sur leur milieu social, leur

état matrimonial, leur comportement sexuel, leur connaissance, attitude

et expérience sur le sida et sur le test du VIH/sida. Le test

(dépistage du VIH) n'était effectué qu'après que

l'enquêté ait donné son consentement volontaire. Les

résultats de l'enquête sont présentés pour le pays

entier, pour les milieux urbain et rural, pour les dix régions

statistiques et pour la ville d'Abidjan. Deux types de questionnaire ont

été utilisés pour l'investigation : un questionnaire

ménage et un questio n- naire individuel. Ce questionnaire individuel a

abordé des thèmes variés structurés autour de six

sections: caractéristiq ues sociodémographiques de

l'enquêté, reproduction, mariage et activité sexuelle,

VIH/SIDA, autres problèmes de santé reproductive et finalement

la mortalité mater- nelle.

Il est important de mentionner que l'EIS-CI a

été réalisée avec l'appui financier du PEPF AR,

de

l'ONUSIDA, de l'UNFPA, du PNUD, de l'OMS, de l'UNIC EF et du

COSCI. Elle a bénéficié de

l'assistance technique du programme mondial des Enquêtes

Démographiques et de Santé (Demo- graphic and Health S urveys -

MEAS URE DHS ) d'ORC Macro (Calverton, Maryland, U.S.A). Pour les besoins de

l'a nalyse, nous n'avons retenu que les jeunes ruraux d'âge compris entre

20 et 34 ans au moment de l'enquête. Ils sont au nombre de 2333 soit

24,1% de l'échantillon initial. Ces individus sont

caractérisés par un certain nombre de variables que nous

présenterons dans la suite. Ainsi nous sommes armés à

présenter les conditions de vie et les connaissances du VIH/SIDA

des jeunes en milieu rural ivoirien.

II. Analyse des conditions de vie des jeunes en milieu rural

ivoirien

Cet examen débutera par une

généralité sur les conditions de vie pour déboucher

sur l'étude,

d'abord des conditions de vie des jeunes ruraux et ensuite

celle de leurs connaissances du

VIH/SIDA.

II.1. Généralités sur les conditions de

vie

Les «conditions de vie» font

généralement référence aux circonstances de la vie

quotidienne telles qu'elles se reflètent dans les structures de revenu

et les habitudes de consommation. Les cond i- tions de vie sont ainsi, fonction

des circonstances de la vie d'un individu jugées bonnes, modestes ou

mauvaises. La «qualité de vie» est un concept plus large qui

fait référence au bien-être général des

individus vivant au sein d'une société. Les conditions de vie des

populations s'appréhendent à travers des enquêtes, ce qui

permet de disposer de renseignements précieux sur de nombreux aspects

de la vie économique et sociale. Cependant, les critères

définissant la portée d'une e n- quête sur le niveau et les

conditions de vie (critères géographiques, critères des

groupes de pop u- lation, critères de choix du type d'informations

à recueillir) variant en fonction des objectifs ass i- gnés

à chaque enquête, il est difficile de cerner toutes les variables

permettant de rendre compte des conditions de vie d'un individu.

Néanmoins, à partir des grandes variables

généralement rencontrées dans les enquêtes, E.

Talnan (1997) fait une synthèse des différentes variables

susceptibles de rendre compte des conditions de vie des jeunes. S elon lui,

deux types de variables peuvent être retenus. Le premier type traduit les

capacités humaines des jeunes. Il s'agit plus précisément

du type d'activité économique, de son

niveau d'instruction et du lieu où il a passé la

plus grande partie de ses premières années de vie. Le

deuxième type rend compte des conditions de vie de ses parents et du

chef du ménage dans lequel il est identifié. Il s'agit notamment

de l'activité économique de ses parents, leur n i- veau

d'instruction, le sexe du chef de ménage et son occupation principale

au moment d e l'enquête. Aussi adapterons-nous cette typologie de

Talnan au contexte des jeunes ruraux en Côte

d'Ivoire.

II.2. Description des conditions de vie des jeunes

ruraux

Nous examinerons les conditions de vie des jeunes ruraux en

deux phases : d'abord par l'analyse de la structure sociale reflétant

l'environnement, le cadre de vie et les activités des jeunes ruraux

ensuite par l'analyse du niveau de vie relatif au bien-être

économique des jeunes ruraux.

II.2.1. Analyse des structures sociales en milieu

rural

Nous analyserons, ici, les caractéristiques

sociodémographiques des jeunes ruraux, leurs cadres de vie et leurs

patrimoines.

II.2.1.1. les caractéristiques

sociodémographiques

La répartitio n des femmes et des hommes de 20-34 ans

par groupe d'âges quinquennaux, présen- tée au tableau 1,

montre une allure régulière : les proportions des groupes

d'âges diminuant au fur et à mesure que l'on avance vers les

âges élevés. Pendant que la proportion dans l'ensemble de

la population passe de 40,5% pour les 20-24 ans à 26,8% pour les 30-34

ans, celle des femmes est passée de 41,1% à 25,5% et celle des

hommes de 39,9% à 28,2% pour les mêmes groupes d'âges.

Tab leau 1 : caractéristiques so

cio-démogr aphi ques des jeunes rur aux de 20 -34 ans

Résultats Fréquence

absolue

Fréquence relative

Non pondéré e (%)

Fréquence relative

pondéré e (%)

Sexe

Homm e 1200 51,4 48,2

Femm e 1133 48,6 51,8

Etat matrimonial

Célibataire 744 31,9 31,9

Marié/ en union libre 1464 62,8

61,9

Séparé, divorcé, veuf 125 5,4

6,6

Religion

|

Catholique

|

|

506

|

21,7

|

22,0

|

|

Protes tant

|

|

203

|

8,7

|

10,8

|

|

Autres religions chrétiennes

|

|

229

|

9,8

|

12,9

|

|

Mus ulm an

|

|

812

|

34,8

|

29,8

|

|

Anim is te, sans religion

|

|

553

|

23,7

|

22,7

|

|

Autres religions

|

|

30

|

1,3

|

1,8

|

|

Niveau d'instru cti

|

on

|

|

|

|

|

Aucun

|

|

1241

|

53,2

|

46,1

|

|

Primaire

|

|

682

|

29,2

|

31,7

|

|

Secondaire

|

|

363

|

15,6

|

18,5

|

|

Supérieur

Occu pation

|

|

47

|

2,0

|

3,7

|

|

Sans occupation

|

|

448

|

19,2

|

22,4

|

|

Professeur, directeur, ingénieurs

|

etc....

|

13

|

0,6

|

0,4

|

|

Em ployé de bureau

|

|

52

|

2,2

|

2,6

|

|

Comm erçant

|

|

310

|

13,3

|

16,9

|

|

Agriculteur indépendant

|

|

1181

|

50,6

|

42,3

|

|

Em ployé agricole

|

|

83

|

3,6

|

3,7

|

|

Pres tataire de s ervices

|

|

129

|

5,5

|

6,5

|

|

Ouvriers

|

|

104

|

4,5

|

4,6

|

|

Autres occupations

|

|

3

|

0,1

|

0,1

|

|

Ne sait pas

|

|

10

|

0,4

|

0,5

|

|

Groupe s d'âges

|

|

20-24

|

|

|

904

|

38,7

|

40,5

|

|

25-29

|

|

|

791

|

33,9

|

32,7

|

|

30-34

|

|

|

638

|

27,3

|

26,8

|

|

En semble

|

|

2333

|

100

|

100

|

Source : EIS-CI 2005, nos calculs

Lors de l'enquête, 42,3% des jeunes ruraux sont des

agriculteurs et plus de deux sur dix (22,4%) parmi eux sont sans emploi.

Pendant ce temps plus de la moitié d'entre eux sont en union (61,9%)

a vec en prime 30% qui se déclarent musulmans. C'est

l'analphabétisme qui e st le trait particulier de cette population. En

effet, 46,1% de ces jeunes sont sans instructions et ce sont les femmes qui

sont les plus touchées : avec plus de la moitié d'entre elles

(54,13%) contre 37,48% chez les hommes qui ne soient jamais allé

à l'école. Quel que soit le niveau d'instruction, les femmes

sont moins instruites que les hommes.

II.2.1.2. Le cadre de vie des jeunes ruraux

Nous nous préoccuperons, ici, de l'accès

à l'eau potable, à l'électricité et à la

moustiquaire im- prégnée ainsi que d'une description des

ménages en milieu rural.

A la question : avez-vous l'électricité dans

votre ménage ? Un jeune rural sur deux (50,5%) a déclaré

ne pas disposer de l'électricité dans son ménage tandis

que 40% d'entre eux en ont. En plus parmi les jeunes ne disposant pas de

l'électricité, 59% sont des agriculteurs et 16,78% sont sans

occupation au moment de l'enquête. Au même moment 54,2% des hommes

ont déclaré ne pas disposer d'électricité alors que

44% des femmes disent en avoir. Il y avait donc dans le monde rural ivoirien

un besoin en électrification au moment de l'enquête.

Concernant l'accès aux moustiquaires

imprégnées, près de trois jeunes sur quatre (73,5%)

décla- rent ne pas en avoir. Pendant ce temps, seulement 48,6% des

jeunes qui disposent de mousti- quaire ont déclaré dormir

effectivement avec. Un fait remarquable est à relever : seulement 22%

des employés de bureau avaient des moustiquaires au moment de

l'enquête et 2,5% des personnes dormant avec une moustiquaire sont des

employés de bureau. Enfin trois femmes sur quatre ne disposent pas de

moustiquaire. Il en est de même pour les hommes (73,9%). En somme, la

plu- part des jeunes de 20 à 34 ans au moment de l'enquête

étaient relativement exposés aux mous- tiques et donc au

paludisme.

En s'attardant sur la str ucture des ménages ruraux en

Côte d'Ivoire, on constate que les jeunes

vivent dans des ménages relativement peuplés et

possédant peu d'enfant s de moins de cinq ans au moment de

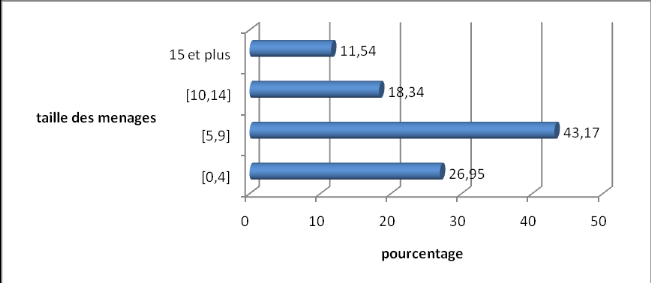

l'enquête. En effet 43,17% d'entre eux vivent dans des ménages

comprenant cinq à neuf individus et près de 30% vivent dans des

ménages de taille supérieure à dix individus. A cela

s'ajoute le fait que 53,11% de ces ménages abritent au plus un enfant de

moins de 5 ans et entre 2 à 4 enfants vivent dans 42,2% de ces

mêmes ménages.

Graphi que 1 : répartition des jeunes ruraux de

20 -34 ans selon l a tai lle de leurs ménages (%)

Source : EIS-CI 2005, nos calculs

En se référant à l'annexe 1, on note que le

nombre d'enfants de moins de 5 ans dans le ménage augmente avec la

taille du même ménage. Par exemple les ménages d'au plus

quatre individus comptent dans 7,61% des cas un nombre d'enfants de moins de 5

ans compris entre 2 et 4 alors que ceux de 15 individus au moins

dénombrent le même nombre d'enfants dans 62,44% des cas. En les

interrogeant sur les types de toilettes dont ils disposent, les jeunes

répondent la plupart du temps qu'ils se soulagent dans la nature

où recourent à des latrines rudimentaires (fosses... ). En effet

41,22% d'entre eux utilisent la nature comme lieu d'aisance et 37,3% utilisent

des latrines rudimentaires. En fait, 56,1% des jeunes qui utilisent la nature

et 41,6% de ceux usant de latrines rudimentaires étaient, au moment de

l'enquête, des agriculteurs. Cet état de fait peut s'expliquer par

l'état de campagne du monde rural ivoirien. Ainsi la nature foisonnant

autour des petites loca- lités dans lesquelles ils vivent, les jeunes

ruraux ont transformé les broussailles environnant en lieu d'aisance. De

plus, il faut noter que 31,2% des employés de bureau et 25,3% du groupe

des professeurs, directeurs ingénieurs se servaient de chasses d'eau.

Graphi que 2 : répartition des jeunes ruraux selon

le type de toilette utilisée

Source : EIS-CI 2005, nos calculs

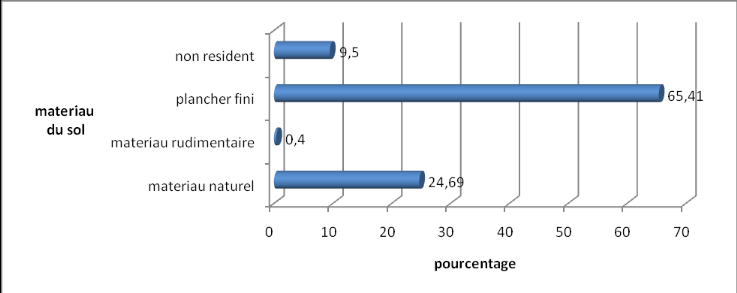

En analysant le type de logement, on note que 65,41% des

jeunes ruraux vivent dans un logement dont le sol est en plancher fini

(essentiellement recouvert de ciment et/ou de ca rreaux et de bois

cirés) et 24,69% ont des logements dont le sol est fait de

matériau naturel (sable, terre et bouse). En plus 96,2% des professeurs,

directeurs et ingénieurs vivent dans des logements dont le sol est

recouvert de ciment et/ou de carreaux. Il est de même pour 78,4% des

employés de bureau et

36,7% des agriculteurs. Cependant 62,9% de ceux qui ont un sol

fait en matériau naturel sont des

agriculteurs et aucune personne parmi ce groupe n'appartient

à la catégorie des professeurs, d i- recteurs et

ingénieurs. P lus de la moitié (68,1%) de ces personnes sont des

femmes.

Graphi que 3 : répartition des jeunes ruraux

selon les m atériaux du sol de leurs l ogements(%)

Source : EIS-CI 2005, nos calculs

Du point de vue de l'accès à l'eau potable,

près de deux jeunes ruraux sur cinq (38,63%) boivent, au moment de

l'enquête, de l'eau de robinet alors que 10,28% s'alimentent en eau de

surface (source, rivière, fleuve...).

|

Proportion (%)

|

Pourcentage cumulé

|

|

|

|

eau du robinet 38,63 38,63

puits protégés 14,08 52,1 eau de puits ouverts

27,37 80,08 eau de s urface 10,28 90,36

Autre s ource 0,14 90,5

Non rés ident 9,5 100,0

Total 100,0

|

Tab leau 2 : répartition des jeunes selon l

'accè s à l 'eau p otable

Source : EIS-CI 2005, nos calculs

Il est à relever que parmi les jeunes n'ayant aucune

instruction 30% s'approvisionnent en eau grâce au robinet (eau courante)

et 35,2% boivent l'eau en provenance de puits ouvert. En plus

59,4% de ceux qui utilisent l'eau de surface et 59,3% de ceux

qui boivent l'eau de puits ouverts

sont sans instruction. Du point de vue du bien être

économique on s'aperçoit que 71,8% des jeunes appartenant aux

ménages les plus pauvres boivent au quotidien les eaux de surface alors

que 73,9% des jeunes des ménages les plus riches utilisent l'eau de

robinet. En somme avec

2 4 9 6 , 4 7 2 3 1, 4 1

un c a lc u lé f th

é o r iq u e à 5% on conclut que la source

d'accès à l'eau potable

des jeunes ruraux n'est pas indépendant de la condition

économique des ménages auxquels ils appartiennent. Il en est de

même de la liaison entre la source d'accès à l'eau potab le

des jeunes ruraux et leur sexe. En effet, 57,5% de ceux qui boivent l'eau de

robinet sont des femmes alors que 27,9% des hommes boivent l'eau de puits

ouverts.

II.2.1.3. Patrimoine et possessions

électroménagères des jeunes ruraux

Nous ébaucherons, dans ce para graphe, un pan des biens

détenus par les jeunes ruraux en Côte

d'Ivoire au moment de l'enquête.

Comme mentionné dans le tableau 3, trois jeunes sur cinq

sont détenteurs d'un poste récepteur radio et 46,1%

possèdent une bicyclette en 2005. Pendant ce temps, seulement 3,7%

d'entre eux a une voiture et 7,1% un téléphone. Pour

précision, 94,7% des jeunes qui disposent d'un véhicule

proviennent des ménages les plus riches alors que 30,1% et 30,8% des

jeunes issus des ménages respectivement les plus pauvres et pa uvres ne

possèdent pas de voitures. 45,9% des jeunes ayant un niveau

d'instruction supérieur ont une voiture. En plus tous les jeunes

disposant d'un réfrigé- rateur ont également

l'électricité et 35,3% des jeunes de niveau secondaire ont une

télévision. Concernant l'accès au téléphone,

92,9% des jeunes les plus pauvres n'en possèdent pas alors que

près de trois jeunes sur cinq des plus riches (59,6%) en ont. En plus,

pendant que 84,9% des hommes disent ne pas avoir de téléphone, on

note que 66,5% des personnes ayant un téléphone sont des femmes.

Le téléphone en Côte d'Ivoire est toujours

considéré dans la conscience pop u- laire comme un objet de

gloriole et de prestige.

Du point de vue des bicycles, 58,6% des détenteurs de

vélos sont pauvres alors que 28,1% des

jeunes propriétaires de motos sont issus de la classe

moyenne. Au même moment 57,9% des pro- priétaires de vélos

et 51,5% de ceux ayant des motos n'avaient aucune instruction. En plus la

moitié des hommes (49,9%) a un vélo alors que 56,7% des personnes

ne po ssédant pas de b i- cycles sont des femmes.

Tab leau 3 : répartition des jeunes rur aux selo n

le type de biens détenus

Détention de biens Fréquence

absolue

Fréquence relative (%)

pondéré e

Radio 1411 60,3

Télévis ion 436 23

Réfrigérateur 130 7,9

Téléphone 143 7,1

Vélo 1326 46,1

Moto/Scooter 401 13,2

Voiture/Camion 55 3,7

Non rés ident 190 9,5

Ensemble 2333 100

Source : EIS-CI 2005, nos calculs

En somme les possessions des jeunes ruraux sont

diversifiées et ces biens reflètent relativement leurs niveaux de

vie et l'environnement socio-économique dans lequel ils vivent.

Après cet expo- sé, intéressons nous aux niveaux de vie

des jeunes ruraux.

II.2.2. Analyse du niveau de vie des jeunes ruraux

Nous nous réduirons à l'analyse des quintiles de

bien-être économique. En plus nous ébaucherons aussi les

tendances de cette population à lire les journaux et les magazines. Nous

posons ainsi que ces tendances traduisent dans une certaine mesure, un niveau

de vie relativement meilleur. En effet, nous considérons qu'à

bien des égards, dans une population rurale, agricole et en

général sans instruction et pauvre les priorités sont

ailleurs : lire les journaux et les revues, au-delà de satisfaire un

besoin d'information, trahit un certain standing de vie.

Encadré 1 : un peu de

définition

Un quintile est la cinquième partie d' un univers

ordonné du moins au plus suivant une caractéris- tique

donnée (le caractère, ici, est continu). Il équivaut

à deux déciles, ou vingt percentiles. Le terme est utilisé

en sciences sociales, la plupart du temps, pour caractériser la

répartition des revenus de la population humaine. Le quintile de revenu,

est calculé en ordonnant la population (d'une région, pays, etc.)

des individus Les plus pauvres aux individus les moins pauvres, puis la

diviser en 5 parties d' un nombre égal de personnes, ce sera 5 quintiles

classés par leur reve nu, où le premier quintile (ou Q1, I

quintile) représente la partie des personnes les plus pauvres, le de

u-

xième quintile (Q2, II quintile), le niveau suivant et

ainsi de suite jusqu'au cinquième quintile

(Q5, V quintile), représentant la population plus

riches.

Pour résumer, la construction du quintile de

bien-être économique est basée sur l'approche non

monétaire de la pauvreté. Celui-ci place le bien-être dans

l'espace des libertés et des accomplis- sements. Elle intègre

l'approche par les capacités [Sen, 1987] et celle par les besoins de

base. Suivant la première approche, un individu doit être en

mesure de se prendre en charge comme par exemple être logé

décemment. Vu sous le prisme de la seconde approche, un individu doit

satisfaire certains besoins pour atteindre une certaine qualité de vie.

Les besoins pris ici en compte sont : l'accès à une source

améliorée d'eau, l'assainissement, etc.

Pour construire l'indicateur composite du niveau de vie qu'est

le quintile, l'on a utilisé un panier de biens composé de

certains équipements (radio, téléviseur,

téléphone mobile, téléphone fixe,

réfrigérateur, cuisinière, horloge, bic yclette, voiture)

et des caractéristiques des ménages (électr i-

cité, nombre de personnes par pièces à coucher,

matériau du sol, matériau du mur, utilisation de combustibles

solides pour la cuisine, source d'approvisionnement en eau de boisson,

type d'installations sanitaires).

Les étapes de la construction du quintile sont les

suivantes :

Les modalités d'une variable donnée du panier de

biens sont dichotomisées et donnent

lieu à de nouvelles variables ;

Une ACP (Analyse en Composante Principale) est

réalisée sur les nouvelles variables

Un coefficient (score) est affecté à chaque bien

à l'issu de l'ACP ;

Les scores sont standardisés suivant une distribution

normale (Gwatkin et al, 2000); Chaque ménage reçoit pour score,

la somme des scores de ses biens retenus dans le pa- nier ;

Chaque ménage est pondéré par le nombre des

membres du ménage;

Les ménages sont divisés en cinq groupes de taille

égale (quintile), du quintile le plus pauvre au quintile le plus riche,

sur la base des scores de richesse des ménages ;

On affecte à chaque individu dans le ménage, le

score du ménage.

Le processus décrit ci-dessus peut-être

itératif si l'un au moins des biens du panier enregistre un score nul.

Dans ce cas, celui-ci est exclu du panier. La méthode est valide si le

premier axe fac- toriel de l'ACP restitue au moins 10% de l'information

totale.

L'indice ainsi construit s'interprète comme un proxy de

la richesse de long terme des ménages

[Hammer, 1998, F ilmer et Pritchett, 2001, Sahn et S tifel,

2001; Pradhan, Sahn et

Younger, 2002].

Les cinq groupes ou quintile obtenus ont pour libellé

:

- Le plus pauvre ; - Moyen ; - Le plus riche

- Pauvre (deuxième);- Riche (quatrième). Source :

INS, EIS-CI 2005

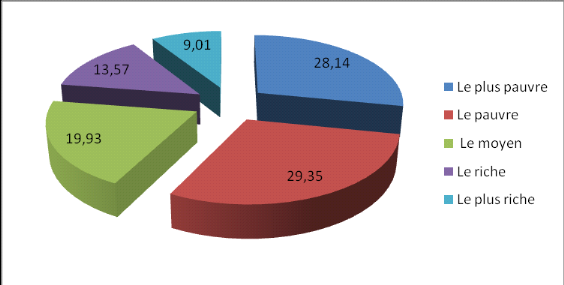

En se référant aux quintiles de bien-être

économique, on se rend compte qu'au mome nt de l'enquête, plus

de la moitié (57,5%) des jeunes appartie nt au mieux au quintile pauvre.

Autrement dit près de trois jeunes sur cinq ne surviennent pas

convenablement à leurs besoins essentiels. Parmi ces jeunes 37,3% des

plus pauvres appartiennent au groupe d'âges 25-29 ans et 40,5% des

pauvres étaient issu du groupe des 20-24 ans. Essentiellement ces jeunes

ont « hérité » de la pa u- périsation de leurs

familles (au sens des ménages). Un paradoxe existe au niveau des jeunes

ru- raux en Côte d'Ivoire : la plupart des pauvres (54,9% et 55,7%

respectivement pour les plus pauvres et les pauvres) sont sans instruction

alors que l'essentiel de ceux ayant un niveau d'étude

supérieur (67,1%) font partie du quintile des plus

riches. Ceci est conforté par le test du k hi-deux

2 3 6 3, 8 8 2 2 1, 0 3

qui avec

c a lc u lé f th é o r iq

u e permet de conclure à l'existence d'une liaison fonctio

n-

nelle entre le bien-être économique et le niveau

d'instruction.

Graphi que 4 : répartition des jeunes ruraux selon

les q uintiles de b ien-être économique

Source : EIS-CI 2005, nos calculs

Selon le sexe, les hommes sont les plus touchés par la

pauvreté. En effet, 60,5% des hommes appartiennent au mieux au groupe

des pauvres contrairement aux femmes dont la proportion s'élève

à 48,2%.

En analysant la relation entre les conditions de vie et les

occupations des jeunes ruraux (annexe

2) on constate que 62,1% des plus pauvres sont des agriculteurs

et alors que 30,6% des plus riches disent ne pas avoir d'occupation. En plus,

on peut noter que 73,2% des jeunes du groupe des professeurs, directeurs,

ingénieurs... et 62,2% des employés de bureau appartiennent aux

deux quintiles des riches. En somme, l'administration (privée ou

publique) nourriraient mieux son homme que l'agriculture qui a

été pendant des décennies le socle du miracle ivoirien.

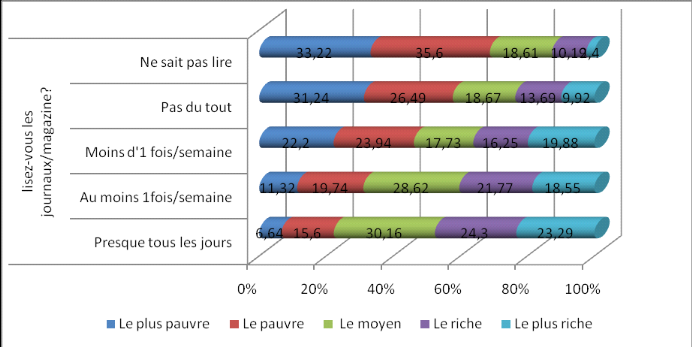

Concernant les attitudes en matière de lecture de journaux et/ou

magazines, un seul constat s'impose : au moment de l'enq uête, les

jeunes ruraux ne lisent pas beaucoup les journaux. La seule explication

étant leurs niveaux d'instruction relativement faibles. En effet,

à la question de savoir s'ils lisent un journal ou un magazine presque

tous les jours, au moins une fois par se- maine, moins d' une fois par

semaine ou pas du tout : 47,1% des jeunes ont déclaré ne pas

savoir lire et 27,1% d'autres disent ne pas lire du tout les journaux.

Autrement dit 74,1% des jeunes r u- raux, en Côte d'Ivoire, n'a aucun

contact avec les publications ivoiriennes. Toutefois 5% d'entre eux lit presque

tous les jours des journaux et/ou magazines et 12,5% parcourt les journaux

moins d'une fois par semaine.

Graphi que 5 : distribution condition nelle de la

fréquence de lecture les journ aux sel on le bien-être

économique

Source : EIS-CI 2005, nos calculs

En analysant le graphique 4 ci-dessus, on note que parmi les

jeunes qui lis ent presque to us les journaux 23,29% appartiennent au quintile

le plus riche pendant que seulement 6,64% est issu du quintile le plus pauvre.

La situation est inverse chez les jeune s ne lisant pas du tout les publica-

tions. En effet, 31,24% des jeunes dans cette situation appartiennent au

quintile le plus pauvre et

9,92% au quintile le plus riche. En somme plus la

fréquence de lecture des journaux/magazine augmente plus la proportion

des pauvres concernés diminue et plus celle des riches augmente. Ainsi

comme mentionné plus haut, la tendance à lire les revues

magazines et autres journaux est une manifestation d'un mieux-être.

Les conditions de vie des jeunes ruraux ainsi largement

décrites, il s'impose à nous de passer à

l'analyse des Connaissances de cette population en

matière de VIH/S IDA.

II.3. Description des connaissances du VIH/SIDA en mi- lieu

jeune rural

Comme il n'existe aucun vaccin ou remède contre le

VIH/SIDA, l'information est déterminante pour prévenir

l'expansion du virus. Notre préoccupation dans cette section est

d'évaluer les co n- naissances en matière de VIH/SIDA des jeunes

ruraux en Côte d'Ivoire.

II.3.1. Le piège des opinions

préconçues

Depuis son apparition, le VIH/S IDA a toujours

été source de préjugés et d'appréhensions.

Les jeunes ruraux en Côte d'Ivoire ne sont pas en marge. Bien qu'ayant

tous déclaré, au moment de l'enquête, avoir entendu parler

du VIH/S IDA les jeunes ne sont pas tous, pour autant, délivrés

des préjugés et autres fausses croyances sur la maladie. En effet

26,5% des jeunes pensent que le VIH/SIDA se transmet par la sorcellerie et/ou

par des moyens surnaturels parmi lesquels on re- trouve 54,98% de femme et

48,73% de jeunes sans aucune instruction. Pendant ce temps, 22,4% d'autres

croient que le virus se transmet en mangeant avec une personne malade dont

57,6% d'agriculteurs et 14,6% de jeunes n'ayant pas d'occupation. En outre

36,6% de cette pop ulation affirme que le virus se transmet par les

piqûres de moustiques avec 49,97% de jeunes sans ins-

truction, 38,16% de niveau primaire et 41,53% appartenant au

groupe d'âges 20-24 ans. D'un autre point de vue, 18% des jeunes ruraux

pensent, au moment de l'enquête, qu'il est impossible pour une personne

paraissant en bonne santé d'être malade du VIH/SIDA. Parmi

ceux-ci on trouve 59,45% de jeunes sans instruction et 36,29% de ces jeunes

appartenaient au quintile le plus pauvre.

Dans le sens des conditions de vie, pendant que 40,2% des plus

pauvres déclaraient les mous-

tiques comme vecteur du VIH/SIDA 95,2% des plus riches

disaient que manger avec un malade ne pouvait transmettre le virus. Au

même moment, 68,9% des jeunes du quintile moyen affir- maient qu'une

personne paraissant bien portant pouvait être infectée du virus

VIH/S IDA.

En bref certaines fausses croyances persistaient encore dans

la population des jeunes ruraux de

20-34 ans en Côte d'Ivoire au moment de l'enquête.

Toutefois un bon niveau de connaissance de la pandémie existait au sein

de cette population.

II.3.2. Connaissances des moyens de prévention de la

maladie

Les jeunes ruraux, en dépit de leurs niveaux

d'instruction relativement faible s, ont relativement une bonne co nnaissance

de certains moyens de prévention contre le VIH/SIDA. En effet

près de trois jeunes sur quatre (73%) ont déclaré, au

moment de l'enquête, connaitre un moyen au moins pour éviter ou

réduire les risques de contracter le virus du VIH. En plus 69,1% de ces

jeunes cau- tio nnent l'éducation des enfants de 12-14 ans sur le port

du préservatif.

Du fait des variables dont nous disposons, nous

réduisons l'analyse des moyens de prévention à

trois questions répertoriées dans le tableau

ci-dessous. Ainsi, après analyse, 77,4% des jeunes ruraux estiment que

l'abstinence est un moyen de préve ntion du VIH/SIDA tand is que

seulement

9,9% affirme nt que la fidélité à un

unique partenaire fidèle ne réduirait pas le risque de contami-

nation. En plus, parmi ceux qui cro ient en l'abstinence, 43,7% n'ont aucune

instruction, 30,78% appartiennent au deuxième quintile des pauvres et

42,55% sont agriculteurs indépendants. Les mêmes tendances se

répètent chez les jeunes qui connaissent la

fidélité ou les préservatifs comme méthodes de

lutte contre la propagation du virus VIH. Par exemple parmi les jeunes qui

connais- sent la fidélité comme moyen de prévention,

on retrouve 41,2% de jeunes sans instruction,

29,55% de pauvres et 41,9% d'agriculteurs.

Du point de vue du genre, plus de moitié (51,2%) des

personnes connaissant la fidélité comme moyen de

prévention du VIH/SIDA sont des femmes et il y a en autant (51%) pour

l'abstinence.

Les hommes sont, quant à eux, plus informés sur

les préservatifs comme moyen de prévention. En effet, ils

constituent 53,7% de l'ensemble des personnes ayant déclaré que

le préservatif est un moyen de prévention de la transmission du

virus.

Tab leau 4 : distributio ns des conn ais san ces en

matière de VIH/S IDA chez les jeunes ruraux

Variables Modalités Fréquence

absolue

Fréquence relative

pondérée (%)

Réduire le risque de contracter le SIDA

par l'abstinence

Réduire le risque de contracter le SIDA en

utilisant les préservatifs Réduire le risque de contracter le

SIDA par la

fidélité

Oui 1794 77,4

Oui 1696 74,1

Oui 1835 79,9

Ensemble 2333 100

Source : EIS-CI 2005, nos calculs

En somme, les jeunes ruraux connaissent relativement bien les

moyens de prévention bien que des efforts restent à faire pour

atteindre une parfaite et totale connaissance de ces moyens qui pourront

influencer les comportements et attitudes des jeunes vis-à-vis de cette

pandémie.

II.3.3. Représentation sociale de la pan démie

du VIH/SIDA

Dans cette section nous analyserons les comportements et

autres opinions que les jeunes ruraux se faisaient ou se feraient face à

un malade du VIH/SIDA.

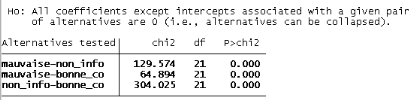

Bien que 71,4% des jeunes ruraux ne savent pas où se