BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

|

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

|

Ministère des Enseignements Secondaire,

Supérieur et de la Recherche scientifique.

Université de Ouagadougou

|

Unité de Recherche Conditions et Territoires d'Emergence

des Maladies (UR CTEM)

|

Unité de Formation et de Recherche

en Sciences Humaines (U.F.R./S.H.)

Département de Géographie

MÉMOIRE DE MAÎTRISE

|

L'ACCES A L'EAU POTABLE ET LES RISQUES DIARRHEIQUES

DANS LES ZONES IRREGULIERES DE OUAGADOUGOU :

LE CAS DE YAMTENGA

|

Présenté par

KOMBASSERE Wênd-n Konté

Appolinaire

Sous la direction de :

Pr. François de Charles OUEDRAOGO Dr. Florence

FOURNET

(Université de Ouagadougou)

(IRD)

Année académique 2006-2007

TABLE

DES MATIERES

TABLE DES MATIERES

2

DEDICACE

5

REMERCIEMENTS

6

SIGLES ET ABREVIATIONS

8

RESUME

10

INTRODUCTION GENERALE

11

I. Définition du problème

12

I.1. Les hypothèses

14

I.2. Les objectifs

14

I.3. La revue de littérature

15

I.4. La définition des concepts

18

II. Le cadre méthodologique

24

II.1. Le contexte de l'étude et le choix du

thème

24

II.2. La justification du choix de la zone

d'étude

25

II.3. L'identification des variables

d'étude

27

II.4. Les populations cibles

29

II.5. L'échantillonnage

29

II.6. Les travaux de terrain

29

II.7. L'analyse des données

30

CHAPITRE I. L'ACCES A L'EAU POTABLE A

OUAGADOUGOU

32

I. L'inventaire des ressources en eau

32

I.1. Les ressources en eau souterraine

32

I.2. Les eaux de surface

33

II. Les contraintes et les politiques en

matière d'approvisionnement en eau

33

II.1. Les contraintes d'ordre naturel

33

II.2. Le poids de l'urbanisation

35

II.2.1. Accroissement démographique

urbain

35

II.2.2. La croissance spatiale

36

II.3. Les politiques en matière

d'approvisionnement en eau

39

II.3.1. Une politique en faveur des

branchements particuliers.

39

II.3.2. De la recherche d'un équilibre

subtil à une véritable politique sociale

40

III. L'inégal accès à l'eau

potable

42

III.1. Les disparités spatiales

42

III.2. Des disparités en terme de niveaux de

consommation

44

CHAPITRE II : L'ACCESSIBILITE A L'EAU DANS

LA ZONE IRREGULIERE DES SECTEURS 29 ET 30

45

I. Présentation de la zone

irrégulière des secteurs 29 et 30

45

I.1. Situation géographique

45

I.2. Les caractéristiques

démographiques

47

I.3. Les conditions de vie des ménages

50

II. L'accessibilité à l'eau

53

II.1. Les points d'approvisionnement en eau

53

II.1.1. Les sources d'eau non potable

55

II.1.2. Les sources d'eau potable

56

II.2. La répartition spatiale des points

d'eau

57

II.3. Les modes d'approvisionnement en eau

59

CHAPITRE III. L'ACCES A L'EAU POTABLE A

YAMTENGA

61

I. Les conditions d'accès à l'eau

potable

61

I.1. Les critères de choix de la source

d'approvisionnement en eau

61

I.2. Les contraintes de l'approvisionnement en

eau

63

I.2.1. Les contraintes liées au

temps

64

I.2.2. Les contraintes

économiques

65

I.2.3. Les contraintes liées à la

distance

67

II. Les volumes moyens de consommation individuels

et quotidiens

70

CHAPITRE IV. EVALUATION DU RISQUE

DIARRHEIQUE LIE A L'EAU DE BOISSON

79

I. Le profil épidémiologique des

secteurs 29 et 30

79

I.1. Définition de la diarrhée

79

I.2. Le poids des maladies diarrhéiques

80

I.3. Dynamique temporelle des maladies

diarrhéiques

81

II. Les indicateurs de risque de

diarrhée

82

II.1. La distance et les volumes moyens de

consommation d'eau

83

II.2. Les risques liés aux modes de gestion

de l'eau

84

II.2.1. La collecte et le transport

84

I.2.2. Les modes de conservation de

l'eau

86

III. Les facteurs d'aggravation du risque de

diarrhée

93

III.1. Les niveaux de scolarisation

93

III.2. Les comportements des populations en

matière d'hygiène et d'assainissement

94

III.2.1. L'évacuation des ordures

ménagères

94

III.2.2. Le rejet des eaux

usées

96

III.2.3. L'élimination des

excrétas humains

97

CONCLUSION GENERALE

100

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

102

ANNEXES

109

DEDICACE

A MA MERE

A MES FRERES

AUX FAMILLES KOMBASSERE et YOGO

REMERCIEMENTS

Nous voudrions remercier toutes celles et tous ceux qui ont

bien voulu apporter leur contribution à la réalisation de ce

mémoire.

Nos remerciements vont à Madame Florence FOURNET,

entomologiste médicale à l'IRD qui a bien voulu accepter de nous

accueillir et de nous encadrer durant notre stage au sein de l'UR CTEM. Pour la

qualité de l'encadrement scientifique et méthodologique dont elle

nous a fait bénéficier avec un suivi d'une grande rigueur

intellectuelle, nous ne pourrons jamais cesser de lui dire merci. Grâce

à elle, nous croyons avoir mieux compris le sens et la

méthodologie de la recherche. Nous exagérerions à peine en

disant qu'elle nous a réappris à écrire.

Nous remercions par la même occasion Aude MEUNIER

NIKIEMA, Jean François CORNU, Caroline BENARD, Yamba KAFANDO, Bakary

SANOU, Valentin BAYIRI, Isidore YANOGO et Boniface OUEDRAOGO, pour leur soutien

sans cesse renouvelé. Nous avons eu beaucoup de plaisir à

partager du temps agréable tant sur le plan du travail que sur le plan

social avec vous.

Nous adressons nos sincères remerciements au Pr.

François de Charles OUEDRAOGO, notre directeur de mémoire, pour

son encadrement. Nous le remercions pour la chance qu'il nous a donnée

en nous permettant d'intégrer cette institution en tant que

stagiaire.

Que tous les enseignants du département qui nous ont

donné envie de faire de la géographie acceptent nos

sincères remerciements. Nous disons infiniment merci à

André KONE pour son soutien, sa patience, ses conseils, sa grande

disponibilité et la justesse de ces remarques.

Parmi nos amis, nous voudrions remercier notre camarade de

bureau, Daouda KASSIE, fidèle complice et compagnon mémorable

pour ses soutiens multiformes et pour la bonne ambiance dans laquelle il nous a

permis de travailler. Merci à nos camarades étudiants, pour le

soutien inestimable qu'ils nous ont apporté.

A toute la population de Yamtenga, nous disons grandement

merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.

Nous remercions toute notre famille pour sa patience durant

toutes ces années.

Que toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu nous aider

d'une manière ou d'une autre dans la réalisation de ce travail

acceptent le témoignage de notre profonde gratitude.

SIGLES

ET ABREVIATIONS

AEP : Approvisionnement en Eau

Potable.

AFD : Agence Française de

Développement.

CNR : Conseil National de la

Révolution.

CONED : Conférence des Nations Unies pour

l'Environnement et le Développement.

CREPA : Centre Régional pour l'Eau

Potable et l'Assainissement à faible coût.

DIEPA : Décennie Internationale de l'Eau

Potable et l'Assainissement.

EDS : Enquête Démographique de

santé.

EUTSAO : Environnement Urbain et Transition

Sanitaire en Afrique de l'Ouest.

FLASHS : Faculté des Lettres, des Arts et

de Sciences Humaines.

GPS : Global Positioning System.

IGB : Institut Géographique du

Burkina.

INSD : Institut National de la Statistique et de

la Démographie.

IPD/AOS : Institut Panafricain pour le

Développement/Afrique de l'Ouest et Sahel.

IRC : International Water and Sanitation

Centre.

IRD : Institut de Recherche pour le

Développement.

MAHRH : Ministère de l'Agriculture, de

l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques.

MEE : Ministère de l'Eau et de

l'Environnement.

MIHU : Ministère des Infrastructures, de

l'Habitat et de l'Urbanisme.

MDHU : Ministère

Délégué chargé de l'Habitat et de l'Urbanisme.

ONE : Office National de l'Eau.

ONEA : Office National de l'Eau et de

l'Assainissement.

ONU : Organisation des Nations Unies

OMD : Objectifs du Millénaire pour le

Développement.

OMS : Organisation Mondiale de la

Santé.

ONPF : Office National des Puits et Forages.

ONG : Organisation Non Gouvernementale.

OPO : Observatoire de la Population de

Ouagadougou.

PEA : Poste d'Eau Autonome.

PEM : Point d'Eau Moderne.

PN-AEPA : Programme National pour

l'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement

PSEAU : Programme Solidaire Eau.

REMUAO : Réseau de Recherche Migrations

et Urbanisation en Afrique de l'Ouest.

RGPH : Recensement Général de la

Population et de l'Habitat

SAED : Société

d'Aménagement Et de Développement.

SNE : Société Nationale des

Eaux.

UNESCO : United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization.

UNICEF : United Nations Children's Fund.

UR CTEM : Unité de Recherche

« Conditions et Territoires d'Emergence des Maladies ».

RESUME

Ce mémoire examine l'un des

problèmes les plus importants qu'impliquent la démographie

galopante et l'extension de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Il s'agit

de l'accès aux services essentiels de base, et particulièrement

celui de l'approvisionnement en eau potable. L'accès à cette

ressource indispensable à la vie, n'est pas assuré pour une

proportion importante de la population et la situation est plus

inquiétante dans les quartiers irréguliers, en marge de la ville.

Là, le dispositif d'approvisionnement en eau est

caractérisé par la présence de bornes fontaines

situées à la limite de la zone régulière, donc

relativement éloignées des ménages de la zone

irrégulière, et de forages plus accessibles en terme de distance

mais qui malheureusement fournissent de l'eau non potable. Dans ces conditions,

les contraintes liées à l'accès à l'eau se posent

avec acuité dans ces parties de la ville. Il s'en suit une exposition au

risque de maladies diarrhéiques.

La présente étude s'attelle à

évaluer l'accès à l'eau potable dans le quartier

irrégulier de Yamtenga.

Ne disposant pas de base de sondage démographique, nous

avons enquêté 80 ménages choisis aléatoirement et

répartis sur toute l'étendue de notre zone d'étude,

circonscrite à l'aide d'une image SPOT 5 de novembre 2002 et d'une

série de photographies aériennes de la ville de Ouagadougou prise

en avril 2003. Des entretiens ont été menés avec des

personnes ressources afin de mieux aborder notre thème.

Il ressort des analyses des données collectées

que l'accès à l'eau à l'eau potable est difficile à

Yamtenga. Au rang des principales contraintes, on peut citer le coût de

la ressource, la faiblesse des équipements, le temps d'attente,

l'éloignement des sources d'approvisionnement en eau par rapport aux

populations, les distances à parcourir pour s'approvisionner. En

conséquence, les quantités d'eau prélevées par les

ménages sont relativement faibles et même en dessous des normes

préconisées par l'OMS pour près de la moitié de la

population de ce quartier ce qui induit des risques sanitaires, notamment de

maladies diarrhéiques.

Mots clés : Géographie, eau

potable, diarrhée, Yamtenga, Ouagadougou, Burkina Faso.

INTRODUCTION GENERALE

En 1990, s'achevait la Décennie Internationale de l'Eau

potable et de l'Assainissement (DIEPA) dont l'objectif principal était

de fournir de l'eau potable pour tous, en quantité et en qualité

suffisantes (LE BEC-CABON M., 2002). Malheureusement, force est de

reconnaître que les progrès réalisés au cours de

cette décennie ont été insuffisants, surtout en milieu

urbain comme le souligne SERAGELDIN I. (1994).

Une douzaine d'années après cet échec,

la communauté internationale a élaboré les Objectifs du

Millénaire pour le Développement (OMD), plus réalistes. A

travers son chapitre sept qui consiste à assurer un environnement

durable à toute la population mondiale, les Nations Unies se sont

engagées à réduire de moitié, d'ici à 2015,

le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon

durable à un approvisionnement en eau de boisson salubre et à des

services d'assainissement de base (ONU, 2005).

La mise en oeuvre de ces deux programmes et plus

récemment, l'organisation de plusieurs forums de l'eau (Marrakech en

1997, La Haye en 2000, Kyoto en 2003 et Mexico en 2006) dévoilent

l'ampleur des problèmes d'accès à l'eau potable dans les

pays en voie de développement, et notamment dans les pays d'Afrique

situés au Sud du Sahara. Dans ces pays, plus de 150 millions de

citadins, soit près de la moitié de la population urbaine totale,

n'ont en effet pas accès à un service d'eau potable. A cela

s'ajoute la faiblesse des taux de connexion au réseau

d'approvisionnement en eau potable de certaines capitales telles que Dakar

(16,7%), Bamako (10%), Nouakchott (25%), Conakry (15%), Niamey (33,2%) ou

Ouagadougou (22,8%) (ENDA, 2006 ; Care International Niger et ORC,

1999 ; EMIUB, 2002). Les principales causes de cette situation

résident dans la croissance démographique et spatiale importante

qu'ont connu ces villes ces trente dernières années.

Aux différences entre les villes, s'ajoutent des

différences au sein des villes. Ces disparités s'expriment en

termes de quantité et de qualité d'eau consommée entre les

zones régulières relativement bien équipées et les

zones irrégulières, faiblement équipées. Nous

verrons plus loin comment définir ces différents espaces intra

urbains.

Les conséquences immédiates de cette situation

sont la limitation de la consommation d'eau potable pour la boisson,

l'insuffisance d'eau pour la satisfaction des besoins d'hygiène de base

(se laver les mains, faire sa toilette personnelle, etc.), le recours à

des points d'eau non potable plus facilement accessibles et l'augmentation des

durées de conservation de l'eau collectée. Or, les

difficultés qu'éprouvent les ménages à disposer du

minimum vital d'eau entraînent des risques sanitaires qu'il convient

d'aborder. Divers indices de mortalité - surtout infantile - existent et

mettent en évidence la réalité et l'importance de ces

risques. Chez les enfants, cette mortalité est inextricablement

liée aux maladies diarrhéiques, problème majeur de

santé publique avec deux millions de décès par an (UNICEF,

2003).

I.

Définition du problème

Plus de la moitié de la

population mondiale vit actuellement en ville et d'ici 2050, plus de 50% de la

population africaine sera urbaine (ONU, 2004). « Chaudières

urbaines », « urbanisation galopante »,

« urbanisation incontrôlée » sont les

expressions les plus couramment employées pour caractériser le

rythme de l'urbanisation que connaissent les villes du Sud, et notamment celles

d'Afrique.

Le taux d'urbanisation en Afrique subsaharienne a connu une

augmentation très rapide ces dernières années. De 12% en

1950, il est passé à 30% en 1980 puis à 37% en 2000,

soit un triplement en 50 ans (ONU, op. cit.). Selon les estimations de

la Banque Mondiale, ce taux devrait encore s'accroître dans les

prochaines décennies (BANQUE MONDIALE, 2005).

Le Burkina Faso, pays sahélien et enclavé, n'est

pas en marge de ce processus, même si comparé aux autres pays de

la sous région, il connaît un taux d'urbanisation relativement

plus faible : avec 15,5% selon le Recensement Général de la

Population et de l'Habitat (RGPH) de 1996, le Burkina Faso occupait en effet,

le dernier rang des pays les moins urbanisés du Réseau de

Recherche « Migration et Urbanisation en Afrique de

l'Ouest » (REMUAO1(*)), derrière le Niger et le Mali dont les taux

d'urbanisation étaient respectivement de 18 et de 25% (OUATTARA A.,

2004). Néanmoins, la croissance urbaine du pays a été

rapide : 2,5% en 1960, 6,5% en 1975, 12,7% en 1985 et 15,5% en 19962(*) (INSD, 2000).

Ouagadougou, la capitale, recensait 709 736 habitants en 1996

soit 41,5% de la population urbaine totale. Elle constitue la ville la plus

importante du pays. Cette croissance démographique est essentiellement

soutenue par :

§ Le taux de croissance annuel moyen évalué

à 6,4% contre une moyenne nationale de 3,2% (ATLAS DU BURKINA

FASO, 2005) ;

§ L'intégration par extension des villages et

petits centres périphériques ;

§ Un solde migratoire qui était responsable des

deux tiers de la croissance démographique de la ville de Ouagadougou

entre 1975 et 1985, et du tiers entre 1985 et 1996.

C'est dans un tel contexte d'accroissement que s'est

modelé l'espace urbain de Ouagadougou dont la caractéristique la

plus saisissante est constituée par les extensions

périphériques (OUATTARA A., 2004) qui soulèvent de

multiples problèmes de gestion urbaine dont ceux de l'approvisionnement

en eau potable et de l'assainissement.

Les nombreux quartiers irréguliers de la capitale du

Burkina, du fait de leur statut illégal, ne peuvent

bénéficier d'un véritable réseau

d'approvisionnement en eau potable. Les bornes fontaines, mode collectif

d'approvisionnement en eau potable (AEP) par excellence de la capitale

burkinabè, qui sont donc situées uniquement en zone lotie,

subissent une forte polarisation puisqu'en périphérie, elles sont

fréquentées à la fois par les ménages des quartiers

réguliers qui ne dispose pas d'eau courante à domicile et par

ceux des zones irrégulières qui n'ont guère d'autres

choix. Il s'en suit des difficultés quotidiennes d'approvisionnement

avec des files d'attente aux bornes fontaines parfois très longues, des

spirales inflationnistes saisonnières et des mécanismes

spéculatifs qui pénalisent les ménages les plus

vulnérables (JAGLIN S., 2001). DOS SANTOS S. (2005) estime ainsi que le

coût d'un litre d'eau à Ouagadougou peut être jusqu'à

dix fois moins élevé pour un ménage disposant d'un robinet

d'eau courante à domicile que pour un ménage faisant appel

à un revendeur ambulant. La consommation d'eau potable s'en trouve

réduite tandis que les risques sanitaires, notamment

diarrhéiques, liés à la quantité et à la

qualité de l'eau consommée, croissent.

Yamtenga est un quartier irrégulier relativement

récent situé au Sud-Est de la ville de Ouagadougou. Son faible

niveau d'équipement en infrastructures d'approvisionnement en eau

potable en fait un lieu privilégié pour étudier

l'accès à l'eau potable dans les quartiers irréguliers de

la capitale.

Les questions suivantes peuvent alors être posées

:

§ Quel est le niveau d'accès à l'eau

potable dans le quartier de Yamtenga ?

§ Quel est l'impact des problèmes

d'approvisionnement en eau sur les niveaux de consommation d'eau des

ménages ?

§ Quelles sont les pratiques à risque par rapport

aux maladies diarrhéiques ?

Plusieurs hypothèses qui répondraient aux

questions posées peuvent être suggérées.

I.1.

Les hypothèses

Nous partons de l'hypothèse selon laquelle les

conditions d'accès à l'eau à Yamtenga sont

préoccupantes et cette situation détermine la quantité et

la qualité de l'eau consommée par les ménages.

De cette hypothèse principale se dégagent deux

hypothèses spécifiques :

§ Les difficultés en matière

d'approvisionnement en eau potable contribuent à réduire les

volumes d'eau consommés par personne et par jour au niveau des

ménages.

§ Les modes d'approvisionnement et de gestion de l'eau

à Yamtenga sont de nature à exposer la population à des

risques de diarrhées.

Pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, nous nous

sommes fixés des objectifs à atteindre.

I.2.

Les objectifs

La présente étude s'attellera principalement

à évaluer l'accès à l'eau potable à

Yamtenga. Spécifiquement, nous nous attacherons à :

§ Décrire et analyser l'accessibilité et

l'accès à l'eau potable

§ Elaborer des indicateurs de risques pour les maladies

diarrhéiques.

Nous avons été éclairé dans le

choix de nos objectifs par la littérature existante.

I.3. La

revue de littérature

Les études sur l'accès à l'eau potable ne

sont pas récentes au Burkina Faso. Jusqu'alors plutôt

orientées vers le milieu rural où la situation semblait plus

préoccupante, les recherches de ces dernières années

s'intéressent de plus en plus au milieu urbain du fait de la croissance

démographique et spatiale des villes et des problèmes

d'équipement qui en découlent. L'exploitation de ces travaux

s'est avérée la technique la plus adéquate pour cerner les

aspects relatifs à notre problématique de recherche.

A l'échelle du

monde

De nombreuses publications sont disponibles sur ce sujet. La

synthèse de la table ronde sur l'eau et la santé dans les

quartiers urbains défavorisés organisée par la

Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le

Développement (CONED) et le Programme « solidaire

eau » (PSEAU) à Sophia Antipolis du 21 au 23 février

1994, retient deux constats (CONED/PSEAU, 1994). D'une part, l'étalement

des villes expose les populations à de graves dangers liés

à la dégradation de l'environnement sous le regard inconscient

des autorités. D'autre part, les conditions de vie précaires dans

les zones irrégulières sont fatales à la vie, à la

santé, aux valeurs sociales et morales de plusieurs centaines de

millions de personnes dans le monde.

Cette synthèse estime que 80% des maladies et plus d'un

tiers des décès dans les pays en développement sont dus

à la consommation d'eau de mauvaise qualité. Le rapport montre

que les efforts conjugués de la communauté internationale au sein

de la DIEPA qui s'est achevée en 1990, a permis une amélioration

très significative de l'accès à l'eau potable en milieu

rural mais qu'en revanche, la situation dans les zones

périphériques des villes demeure préoccupante. Ce sont

d'ailleurs ces zones qui sont les plus exposées et les plus

vulnérables aux risques sanitaires en raison de leur pauvreté.

Ces résultats sont confirmés par les

études du « India Institute of Medical Sciences »

réalisées en 1996 qui révèlent qu'en moyenne, les

enfants de moins de cinq ans ont jusqu'à trois épisodes de

diarrhées par an, tandis que ceux qui vivent dans les zones

irrégulières urbaines en ont jusqu'à huit (BHAN M.K.,

2000). Posant toujours la question de la disponibilité de l'eau, GORTER

A.C. et al. (1991) soulignent à travers des études

réalisées au Nicaragua que les enfants qui habitent dans des

maisons où la disponibilité en eau est faible ont eu un taux plus

élevé de 34% de diarrhée par rapport à ceux

bénéficiant d'un meilleur approvisionnement.

A l'échelle des

villes africaines

Dans son ouvrage « La santé dans la ville,

géographie d'un petit espace dense : Pikine

(Sénégal) », SALEM G. (1998) procède à

une caractérisation de l'espace urbain. La santé y apparaît

comme un puissant révélateur des inégalités intra

urbaines. Considérant l'espace comme un distributeur de facteurs de

risques, l'auteur montre que l'inégal équipement des villes

africaines, et particulièrement de Pikine, expose plus les populations

des zones irrégulières à ces facteurs. Il retient le

faible niveau d'accès à l'eau potable comme un facteur de risque

sanitaire, notamment diarrhéique, très important. Toujours

à Dakar, LAYOUSSE T. (1983) dans sa thèse de doctorat en

pharmacie sur « L'alimentation en eau potable d'une grande ville

ouest africaine » estime que la consommation d'eau à Dakar est

satisfaisante, aussi bien quantitativement que qualitativement. L'auteur

évoque cependant avec insistance les difficultés croissantes

d'alimentation en eau potable et la nécessité de prévoir

d'autres sources de captage au regard du rythme actuel de consommation. La

question de la qualité de l'eau ressort aussi dans l'oeuvre de ADELINE

T. (1997), à travers des analyses chimiques et bactériologiques

effectuées sur les eaux souterraines en milieu périurbain au

Cameroun. L'auteur a établi un lien entre la qualité de l'eau, le

type d'adduction et le type d'aménagement avant de conclure que les

populations qui ont recours aux forages consomment de l'eau très souvent

fortement polluée. Dans sa thèse de géographie de la

santé intitulée « Environnement urbain et

santé : la morbidité diarrhéique des enfants de moins

de cinq ans à Yaoundé au Cameroun », BANZA NSUNGU A.

(2004) révèle que le niveau d'accès à l'eau potable

est plus préoccupant dans les zones d'habitat spontané que dans

les zones d'habitat planifié. L'auteur note que les risques sanitaires,

notamment diarrhéiques, sont liés aux niveaux de consommation et

à la qualité de l'eau.

REMIS-THOMAS N. (1995), en abordant la question de la

croissance urbaine à Bamako (Mali) et des modifications de

l'environnement qui en résultent, révèle que les quartiers

irréguliers sont très mal ou pas du tout approvisionnés en

eau potable et subissent de ce fait « un calvaire quotidiennement

renouvelé ». Il estime néanmoins que les

difficultés d'approvisionnement de ces zones reposent surtout sur leur

configuration générale discontinue, très

étalées et formées de nombreux espaces inoccupés

(bas-fonds, terrains vagues, etc.).

A l'échelle du

Burkina Faso

- En milieu semi urbain ou

rural

DIOMA K. (1990) s'est

intéressé à l'analyse des aspects sanitaires liés

à l'approvisionnement en eau en milieu semi urbain (Boromo). Il

relève que la consommation d'eau issue du réseau de l'Office

National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) est faible et que cette

situation est imputable à des contraintes économiques (coût

du service) mais aussi au nombre élevé de puits privés que

les populations préfèrent utiliser. Or, en zone urbaine, l'eau

des puits traditionnels est généralement impropre à la

consommation (présence de coliformes en quantités

supérieures aux normes préconisées par l'Organisation

Mondiale de la Santé (OMS)). Il souligne que l'eau potable perd de sa

qualité au cours de son circuit dans le réseau, au cours du

transport après sa collecte et pendant son stockage ce qui a pour

conséquence, l'émergence de maladies hydriques, notamment

diarrhéiques. En se penchant aussi sur la qualité de l'eau en

milieu rural, GUILLEMIN F. (1984) a montré à travers des analyses

sur 918 points d'eau au Burkina Faso, que les forages, sources supposées

potables, sont bien souvent polluées. Il constate par ailleurs que les

points d'eau traditionnels sont les plus pollués et que cette pollution

est imputable à des facteurs physiques (structure géologique et

topographique), techniques (absence de margelle et parois non

aménagées) et humaines (comportements et mentalités).

- En milieu péri urbain

OUEDRAOGO M. (1993) qui a

travaillé en milieu périurbain de Ouagadougou, à

Kamboinsé, a évalué le degré de

responsabilité de l'eau dans l'émergence ou la persistance de

certaines maladies. Abordant essentiellement la question de la qualité

de l'eau, il souligne que seulement 6% des points d'eau

échantillonnés peuvent être considérés comme

potables si l'on se réfère aux normes de l'OMS en matière

d'eau de boisson

- En milieu urbain

BRICOUT F. (1988) s'est

intéressée à l'accès à l'eau potable dans

les villes africaines occidentales en comparant les problèmes de

mobilisation et d'adduction que connaissent Ouagadougou et Abidjan. Cette

étude met à nu les difficultés auxquelles faisaient

déjà face il y a près de 20 ans, les responsables du

secteur pour assurer une desserte adéquate en eau. L'auteur souligne que

la pauvreté est l'un des principaux facteurs limitant l'accès

décent aux services d'approvisionnement en eau potable car elle oblige

les populations à payer le strict minimum d'eau potable ou à se

rabattre sur les points d'eau gratuits comme les puits.

Plus récemment, dans sa thèse de doctorat

intitulée « Koom la viim : enjeux socio sanitaires de

la quête de l'eau à Ouagadougou (Burkina Faso) », DOS

SANTOS S. (2005) procède à une analyse du fort taux

d'accès à l'eau potable observé à Ouagadougou (97%)

et montre que ce taux cache de nombreuses disparités en terme de

quantité d'eau consommée par les ménages. Par ailleurs,

elle aborde les enjeux sanitaires liés à la faiblesse

généralisée des volumes d'eau consommés par

personne et par jour. Selon ses résultats, le fait de disposer de

faibles volumes d'eau ne facilite pas l'adoption de mesures d'hygiène

adéquates. Cette situation rend du même coup les ménages

qui n'ont pas accès à l'eau potable plus vulnérables aux

maladies liées au péril fécal, notamment les

diarrhées.

De tout ce qui précède, on constate que peu

d'études ont été menées récemment dans la

ville de Ouagadougou sur l'eau et la santé. Les études qui

existent ont été entreprises le plus souvent au lendemain de la

décennie internationale de l'eau et de l'assainissement,

c'est-à-dire dans les années 1990. Par ailleurs, elles abordent

le problème de l'eau sous l'angle de la potabilité plutôt

qu'en terme d'inégalités sociales ou spatiales qui sont fortement

associées aux processus d'urbanisation. En s'intéressant aux

inégalités sociales et spatiales de l'accès à l'eau

potable et à leurs conséquences sanitaires dans les zones

irrégulières de Ouagadougou, notre problématique de

recherche montre ainsi son originalité.

I.4.

La définition des concepts

La définition des concepts constitue une étape

importante de notre étude. Elle présente leurs différentes

acceptions et précise celle que nous retenons dans le cadre de notre

travail.

Eau potable

L'OMS définit l'eau potable comme étant celle

dont la consommation est sans danger pour la santé. Pour que l'eau soit

qualifiée de potable, elle doit satisfaire à des normes relatives

aux paramètres organoleptiques (couleur, turbidité, odeur,

saveur), physico-chimiques (température, pH, etc.), microbiologiques

(coliformes fécaux et totaux, streptocoques fécaux, etc.) et

à des substances indésirables et toxiques (nitrates, nitrites,

arsenic, plomb, hydrocarbures, etc.). Pour chaque paramètre, des valeurs

limites à ne pas dépasser sont établies. Le fait qu'une

eau soit potable ne signifie pas qu'elle soit exempt d'agents pathogènes

mais que leur teneur a été jugée insuffisante pour

déclencher une maladie. Les normes de potabilité de l'eau

diffèrent d'un pays à l'autre et celles proposées au

Burkina Faso par l'ONEA répondent aux exigences de l'OMS. Dans le cadre

de notre étude, est considérée comme potable, l'eau issue

des canalisations de l'ONEA parce qu'ayant subi des traitements.

L'accessibilité et l'accès à

l'eau potable

L'accessibilité est une notion qui rend compte de la

plus ou moins grande facilité avec laquelle on peut accéder

à un service. Appliquée à l'eau potable, elle se

décline en termes de disponibilité de la ressource, de

permanence, de distance qui sépare le ménage de son point d'eau

et de qualité, En terme de distance, on entend par accessibilité

raisonnable, l'existence d'un point d'eau potable permanent à une

distance inférieure à 200 mètres de la concession (OMS,

2003). En terme de coût, l'accessibilité à l'eau potable

est plus difficilement mesurable puisque le prix de l'eau varie en fonction des

villes, des quartiers, des saisons, du type d'infrastructure, etc.

La notion d'accès à l'eau potable est un

indicateur qui représente la quantité et la qualité de

l'eau dont dispose chaque personne par jour. La norme fréquemment

citée pour la quantité est celle de l'OMS qui s'établit

à 20 litres par personne et par jour pour la satisfaction de tous les

besoins de base (boisson, lessive, vaisselle, douche, etc.). La qualité

de l'eau est d'autant plus importante qu'elle a des implications sur la

santé de la population et particulièrement celle des enfants.

D'une manière générale, l'accès à l'eau

potable est un indicateur de santé très important puisqu'il est

avéré que « plus on dispose d'eau, plus on adopte

facilement des mesures d'hygiène adéquates »

(CURTIS V., 1995 ; SATTERHWAITTE D., 1995).

Dans le cadre de cette étude, nous évoquerons

l'accès à l'eau potable en faisant référence aux

normes ci-dessus précisées.

Le risque

La notion de risque occupant une place non négligeable

dans notre travail, l'acception qu'elle revêt mérite d'être

précisée. BONNARD R. (2001) définit le risque comme

étant le résultat de l'exposition à un

phénomène dangereux ou à un danger, ce danger étant

plus ou moins prévisible selon SEIGNEUR V. (2004). Le lien entre le

risque et le danger est aussi évoqué par BAILLY J.D. (2005), qui

pense que le risque est la probabilité de voir se manifester la

présence d'un danger dans son environnement ou dans son alimentation.

Le risque désigne l'existence des facteurs pouvant

contribuer à faire naître et/ou persister la source du danger et

dont la preuve n'est pas démontrée à travers des tests.

C'est à ce risque que nous intéresserons dans la présente

étude.

La santé

En 1949, l'OMS a défini la santé comme un

« état complet de bien être physique, mental et social

et pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité ». Avec

cette définition, la notion de santé passe de

« l'absence de maladie » à un concept plus

vaste, en revêtant du même coup un caractère

multidimensionnel, idéaliste voir utopique. Elle implique que tous les

besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu'ils soient affectifs,

sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels, du stade de l'embryon, voire

des gamètes, à celui de la personne âgée. Cette

définition de l'OMS n'est cependant pas la seule.

Pour BERGSON H. (1932), « la santé est la

capacité de s'investir, d'entreprendre ce que l'on a envie de

réaliser ». La santé est aussi la condition

nécessaire pour un individu ou un groupe d'individus, au

développement de ses potentiels de vie (CHOUCKROUN O., 2003). On peut

donc considérer la diarrhée comme un fait de santé qui

empêche l'épanouissement personnel.

Dans le cadre de cette étude, nous adopterons une

définition de la santé correspondant à l'absence de

maladie parce que nous ne saurions prendre en compte les autres dimensions

qu'elle peut revêtir.

La santé publique

Les origines de la santé publique remontent à la

fin du dix neuvième siècle. En découvrant par observation

la notion de contamination, Semmelweiss inaugure la santé publique

(CHOUKROUN O., op. cit.). Mais, c'est sous l'ère de Pasteur que

l'on voit apparaître la notion de santé publique au sens du

dépistage, de la vaccination et de l'organisation sanitaire.

En 1952, l'OMS définit la santé publique comme

étant « l'art et la science de prévenir les maladies,

de prolonger la vie, d'améliorer la santé physique et mentale des

individus par le moyen d'actions collectives pour assainir le milieu, de lutter

contre les épidémies, d'enseigner l'hygiène corporelle,

d'organiser les services médicaux et infirmiers, de faciliter

l'accès aux soins précoces et aux traitements

préventifs ». En 1973, cette définition est

élargie et on parle désormais de santé publique pour

évoquer les problèmes concernant la santé d'une

population, l'état sanitaire d'une collectivité, les services

sanitaires généraux et l'administration des services de soins

(MENGUE G. S., 2006).

C'est à partir de cette époque que la

santé publique devient une discipline autonome qui s'intéresse

à la santé sous tous ses aspects curatifs, préventifs,

éducatifs et sociaux. Selon MALEK K. et al. (1996), cette

discipline se donne pour objet l'amélioration, la préservation,

la restauration et la promotion de l'état de santé de la

population. Dans ce sens, elle fait appel à un ensemble de disciplines

variées et complémentaires : médecine,

épidémiologie, économie, sociologie, géographie,

etc. Selon KHAYAT D. (2003), la plupart des grandes pathologies et des grandes

épidémies a un lien avec l'espace. Il pense notamment que les

maladies infectieuses ont un lien évident avec la géographie. Une

meilleure utilisation de l'information géographique pourrait changer

profondément les méthodes d'alerte précoce en

épidémiologie, mais aussi les modalités de prise en charge

des disparités de santé.

Nous définissons donc la santé publique comme

une science au carrefour de toutes les sciences, s'intéressant aux

facteurs qui conditionnent la santé de la population. De ce fait, elle

n'est pas l'apanage des médecins. Les sciences sociales, notamment la

géographie, apportent leur savoir faire en construisant des indicateurs

de risque de maladies et en proposant éventuellement des solutions

d'aménagement afin de réduire les risques sanitaires.

La géographie de la

santé

Selon Picheral, la géographie de la

santé est « l'étude spatiale de la qualité de la

santé des populations, de leurs comportements et des facteurs de leur

environnement qui concourent à la promotion ou à la

dégradation de leur santé » (SALEM G., 1998). Elle

s'inscrit dans une démarche géographique et considère

l'espace comme un distributeur de facteurs de risques endogènes

(physiques, biologiques, génétiques, etc.) et exogènes

(environnementaux, sociaux, économiques). Elle correspond à la

« medical geography » des pays anglophones et

à la « geomedizin » des germanophones.

Selon SALEM G. (op. cit.), il s'agit de montrer les

combinaisons de facteurs qui exposent différentiellement des populations

à certains risques sanitaires dans un espace donné. Dans ce sens,

la géographie de la santé s'intéresse aux

disparités spatiales qui génèrent des faits de

santé, par exemple l'insalubrité de l'environnement,

l'accès à l'eau potable ou aux soins. C'est SNOW J. (1855) qui

démontra le premier que la répartition des cas de choléra

lors de l'épidémie de Londres de 1849 était liée

à celle des bornes fontaines publiques.

Nous considérons la géographie de la

santé comme la science qui s'attelle à la description de

l'environnement sur le plan sanitaire, à la localisation des maladies et

l'explication de leur répartition spatiale.

L'hygiène

Le mot dérive du nom de la déesse grecque

Hygie, qui était la déesse de la santé et de la

propreté. Fille d'Asclépios, dieu de la médecine,

Hygie symbolise la prévention.

LE PETIT LAROUSSE (1998) considère l'hygiène

comme la partie de la médecine s'intéressant aux moyens

individuels et collectifs, aux principes et pratiques visant à

préserver et favoriser la santé.

Nous retiendrons de cette définition toute mesure

permettant d'éviter la pollution de l'eau de boisson. Il s'agit dans ce

cas principalement du lavage des mains au savon avant les repas, après

être allé aux toilettes ou avoir accompagné un enfant aux

toilettes, et du lavage des récipients de stockage de l'eau de

boisson.

L'assainissement

C'est un processus par lequel des personnes peuvent vivre dans

un environnement plus sain. Pour cela, des moyens physiques, institutionnels et

sociaux sont mis en oeuvre dans différents domaines tels que

l'évacuation des eaux usées et celle des déchets solides,

l'évacuation des excréta et le traitement de tous ces

éléments. L'assainissement est fortement lié à la

santé publique en raison des nombreuses maladies qui peuvent être

dues à un mauvais assainissement : maladies à transmission

fécale et orale telles que les maladies diarrhéiques. En ville,

il devrait être inclus dès la planification des nouveaux

quartiers.

Au cours de notre recherche, nous emploierons surtout la

notion d'assainissement pour évoquer le manque de latrines et les

mauvaises conditions d'évacuation des eaux usées et des

déchets.

Les quartiers irréguliers

Les quartiers irréguliers

sont le fruit d'une croissance urbaine incontrôlée, d'une

installation anarchique de populations d'origines diverses à la limite

de la zone régulière. Cette croissance incontrôlée

contribue selon les régions et les pays, de 20 à 80% de la

croissance urbaine et concerne entre 15 et 70% des citadins dans les pays en

développement, les moyennes se situant aux alentours de 40%

(DURAND-LASSERVE A., 1996).

La notion de quartier irrégulier recouvre une

diversité de situations locales qu'il convient de préciser. Elle

désigne généralement des quartiers

périphériques non reconnus par les autorités et de ce

fait, non équipés. C'est le cas des quartiers irréguliers

de Ouagadougou. Elle peut aussi désigner des zones d'habitat

bénéficiant d'une existence juridique qui trouve des formes de

reconnaissance allant jusqu'à l'installation d'équipement

collectifs : électricité, bornes fontaines. C'est le cas de

l'ancienne zone irrégulière de Pikine (ville située

à une douzaine de kilomètres de Dakar au Sénégal)

qui disposait en 1987 de 219 bornes fontaines publiques sur les 387 que

comptait toute la ville (SALEM G., 1992).

L'expression la plus courante à Ouagadougou pour désigner ces

espaces irréguliers est celle de « non loti »

qui regroupe tous les espaces de la ville n'appartenant pas aux espaces lotis.

A travers la photo 1, on constate que la zone irrégulière (en

bas) se distingue bien de la zone dite régulière (en haut) par

son aspect plus désordonné.

Photo 1 : Vue

aérienne de la partie ouest de la ville en limite d'urbanisation

régulière (Cliché ONEA, 2003)

Formés d'habitat édifié en dehors de

toute norme et évoluant de manière anarchique, les quartiers

irréguliers présentent une physionomie disparate avec de fortes

proportions de constructions en matériaux précaires,

contrairement aux quartiers réguliers qui se mettent en place selon un

cadre planifié et un plan en damier.

II. Le

cadre méthodologique

La démarche méthodologique adoptée

comporte plusieurs étapes :

§ Présentation du contexte dans lequel s'inscrit

la présente étude ;

§ Justification du choix de la zone d'étude ;

§ Identification des variables d'étude ;

§ Choix de la population cible et

l'échantillonnage ;

§ Travaux de terrain ;

§ Analyse des données.

II.1.

Le contexte de l'étude et le choix du thème

Selon les Nations Unies, d'ici à 2025 plus de la

moitié de la population ouest africaine sera urbaine (ONU, 2005). Cette

croissance urbaine rapide n'est pas soutenue par une croissance

économique capable de satisfaire les besoins en infrastructures de base,

emploi, etc. Parmi les dimensions déconcertantes de la croissance

urbaine des pays africains, les aspects sanitaires sont les moins

étudiés (SALEM G., 1998). Or, l'urbanisation n'est pas sans

conséquence sur la santé des citadins. En effet, elle apporte

d'importants changements dans le mode de vie des populations, changements

susceptibles d'entraîner de profondes modifications de la

santé.

Le présent travail s'inscrit dans le cadre du programme

de recherche « Environnement Urbain et Transition Sanitaire

en Afrique de l'Ouest (EUTSAO) » initié par

l'unité de recherche « Conditions et Territoires d'Emergence

des Maladies » (CTEM) de l'Institut de Recherche pour le

Développement (IRD) au Burkina Faso.

Fort du constat que le milieu de vie influence l'état

de santé de la population, ce programme poursuit les objectifs

suivants :

§ Décrire et expliquer les disparités socio

spatiales de santé

§ Décrire et expliquer les besoins de soins des

populations

§ Croiser les profils d'espace à risques avec ceux

de populations à risques

L'hypothèse de départ est qu'une transition

démographique (diminution de la mortalité, diminution de la

natalité et augmentation de l'espérance de vie), nutritionnelle

(les citadins modifient leurs comportements alimentaires et toxiques en

consommant plus de sucres, de protéines animales et de substances

toxiques), épidémiologique (les causes de mortalité et de

morbidité évoluent) est en cours à Ouagadougou. Cette

transition contribue à voir apparaître de nouvelles pathologies

comme l'hypertension artérielle sans que les pathologies infectieuses et

parasitaires disparaissent. En s'appuyant sur l'environnement urbain, la

connaissance des états de santé des populations et celles des

besoins de soins, les travaux de l'équipe pluridisciplinaire CTEM

visaient à une meilleure connaissance de l'épidémiologie

urbaine et à fournir une aide à la décision aux

responsables de la santé publique et de l'aménagement du

territoire.

Deux principales raisons militent en faveur du présent

thème de recherche :

§ Au sein de l'unité de recherche, notre

problématique est l'une des meilleures illustrations des défis du

développement des villes africaines, et de Ouagadougou en particulier.

Elle s'inscrit en droite ligne du premier objectif du programme EUTSAO qui est

de décrire les inégalités de santé. Le niveau

d'accès à l'eau potable est un important facteur de

différenciation spatiale, le lien entre l'eau et la santé ayant

été démontré par plusieurs auteurs (CONED/PSEAU,

1994 ; PROST A., 1996 ; OMS, 2007) on peut conclure que notre travail peut

contribuer à expliquer les disparités socio spatiales de

santé.

§ A un moment où le Ministère de

l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH) consacre

plus de 500 Milliards de francs CFA à la mise en place du Programme

National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement (PN-AEPA)

(MAHRH, 2007) pour la période 2007-2015, et où le risque de voir

le fossé entre l'offre et la demande en eau s'élargir davantage

compte tenu de la croissance urbaine, notre thème montre par ailleurs

son actualité.

II.2.

La justification du choix de la zone d'étude

Notre zone d'étude est l'un des huit sites retenus par

l'unité de recherche CTEM dans le cadre du programme EUTSAO.

Il s'agit de Yamtenga (Carte 1).

Ces sites ont été choisis après

stratification de la ville en tenant compte de deux critères :

§ Le type de lotissement (quartiers lotis versus

non lotis) qui renvoie à la notion de vulnérabilité pour

les populations résidant en marge de la ville ;

§ La densité du bâti qui renvoie à la

densité de la population et à ses conséquences en

matière de diffusion des pathologies du fait notamment de la

promiscuité.

Carte 1 : Localisation

des zones d'étude du programme EUTSAO

A partir de ces deux critères, quatre strates

représentatives de différentes situations d'urbanisation ont

été définies, au sein desquelles les quartiers lotis de

Dapoya, Patte d'Oie, Gounghin, Tanghin, et les quartiers non lotis de

Pissy-Burundi, Zongo, Somgandé et Yamtenga ont été

choisis. Dapoya et Patte d'oie représentent des quartiers lotis denses

tandis que Gounghin et Tanghin constituent les quartiers lotis peu denses.

Yamtenga et Somgandé forment la strate des quartiers non lotis denses

tandis que Zongo et Pissy-Burundi forment celle des quartiers non lotis peu

denses.

D'après les estimations faites par l'UR CTEM en 2004,

la population de Yamtenga s'élève à 27 300 habitants, soit

une densité de 106 hab/ha. Cette densité est largement

supérieure à la densité moyenne de la ville de Ouagadougou

qui est de 57 hab/ha (INSD, 2000). Cette forte densité n'est pas propre

à toutes les zones irrégulières de la ville puisque dans

des quartiers comme Zongo à l'Ouest de la ville, elle est de l'ordre de

36 hab/ha. Distante du centre ville d'environ 5 kilomètres, Yamtenga est

l'une des zones irrégulières les plus accessibles contrairement

à Zongo par exemple ou Somgandé, distantes d'environ 8 km du

centre ville. Cette accessibilité devrait en outre s'améliorer

avec le bitumage des principales voies d'accès au quartier, prévu

dans le cadre du projet d'aménagement des quartiers périurbains

de la ville de Ouagadougou. Au regard de cette facilité d'accès,

de sa proximité avec les centres de décision, ce quartier en

cours de lotissement constituera certainement une destination de choix pour les

classes moyennes au cours des prochaines années.

II.3.

L'identification des variables d'étude

L'identification des variables de l'étude constitue une

étape très importante dans la validation des hypothèses de

travail. Les variables sont fonction des objectifs de l'étude et

définissent ainsi les besoins d'information à satisfaire.

En ce qui concerne l'analyse de l'accès à l'eau

potable, nous nous intéresserons à la répartition des

points d'eau, à leur typologie, aux distances parcourues par les

ménages et au volume d'eau consommé par jour et par personne.

Pour élaborer les indicateurs de risques

diarrhéiques liés à l'eau de boisson, nous

considérons les variables suivantes :

§ Le type de points d'eau auquel ont recours les

ménages

§ Le type de récipients utilisés pour

collecter l'eau de boisson.

§ La salubrité des points d'eau (environnement du

point d'eau)

§ Les conditions de collecte, de transport et de stockage

de l'eau

|

Tableau 1 : Matrice du

cadre conceptuel

|

|

Questions de

recherche

|

Hypothèses de

recherche

|

Objectifs

|

Variables d'étude

|

Moyens

|

Echelle d'analyse

|

Population cible

|

|

Principale

Quel est le niveau d'accès à l'eau potable dans

à Yamtenga ?

|

Les conditions d'accès à l'eau sont

préoccupantes et cette situation détermine la quantité et

la qualité de l'eau consommée par les ménages.

|

Evaluer l'accès à l'eau potable à Yamtenga.

|

|

|

- Yamtenga

|

-Chefs de ménage

-Ménagères

-Revendeurs d'eau

|

|

Secondaire 1

Quel est l'impact des problèmes d'approvisionnement en eau

sur les niveaux de consommation des ménages ?

|

Les difficultés en matière d'approvisionnement en

eau potable contribuent à réduire les niveaux de consommation par

personne et par jour au niveau des ménages.

|

Décrire et analyser l'accessibilité et

l'accès à l'eau potable.

|

-Sources d'approvisionnement en eau de boisson

-Distances parcourues

-Fréquentation des bornes fontaines

-Type de récipient utilisé pour recueillir l'eau de

boisson

-Temps mis pour collecter l'eau

-Prix de l'eau

|

-Questionnaire

-Guide d'entretien

-Observation

|

- Domicile

|

-Chefs de ménage

-Ménagères

|

|

Secondaire 2

Quelles sont les pratiques à risques par rapport aux

maladies diarrhéiques ?

|

Les modes d'approvisionnement et de gestion de l'eau en

périphérie sont les facteurs déterminant sa

qualité.

|

Elaborer des indicateurs de risques diarrhéiques.

|

-Qualité d'eau recueillie par personne

-Type de points d'eau auquel ont recours les ménages

-Type de récipients utilisés pour collecter l'eau

de boisson.

-Salubrité des points d'eau (environnement du point

d'eau)

-Conditions de collecte, de transport et de stockage de l'eau

|

-Revue de littérature

-Questionnaire

|

-Domicile

|

-Chefs de ménage

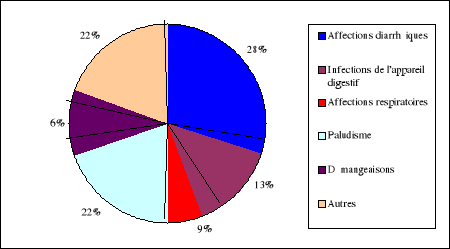

-Ménagères

|

II.4.

Les populations cibles

Plusieurs acteurs constituent la chaîne d'utilisation de

l'eau. Les ménages, et plus particulièrement les femmes et les

enfants, constituent la première population cible. Bien qu'ayant la

possibilité d'aller chercher l'eau personnellement, les ménages

peuvent aussi recourir à des revendeurs du secteur informel. Cela nous

amène à considérer les revendeurs et les gérants

des points d'eau comme une autre population cible.

II.5.

L'échantillonnage

Nous avons généré aléatoirement

200 couples de coordonnées géographiques répartis sur

toute l'étendue de notre zone d'étude, circonscrite à

l'aide d'une image SPOT 5 de novembre 2002 et d'une série de

photographies aériennes de la ville de Ouagadougou prises en avril 2003.

Nous avons ensuite retenu 120 couples de coordonnées qui correspondaient

exactement à des concessions que l'on pouvait repérer sur les

photographies aériennes. Notre objectif étant d'enquêter 80

concessions afin d'avoir une diversité suffisante de cas à

analyser, nous avons retenu ces 120 couples de coordonnées pour pallier

à l'éventuelle absence des ménages et/ou l'abandon de

certaines concessions. Les coordonnées ont été

intégrées dans un GPS (Global Positioning System) afin de

retrouver les concessions choisies sur le terrain. Cette technique

d'échantillonnage a été privilégiée parce

que nous ne disposions pas de base de sondage démographique.

II.6.

Les travaux de terrain

Géoréférenciation des

photographies aériennes

Les travaux de terrain se sont déroulés du 10

juin au 22 juillet 2006. Il s'est d'abord agi de

géoréférencer les photographies aériennes qui

devaient nous permettre de déterminer les concessions à

enquêter. La géoréférenciation consiste à

attribuer des coordonnées géographiques à un ensemble de

points afin de les localiser exactement par rapport à un système

de référence géodésique (WGS 1984, UTM zone 30P).

Pour réaliser cette étape, nous avons procédé

à des relevés de points remarquables (carrefours de pistes,

bornes fontaines, lieux de culte, etc. que l'on pouvait repérer sur les

photographies aériennes) à l'aide du GPS. Nous avons à cet

effet eu recours au logiciel ARC GIS 9.0(c). Nous avons ensuite

procédé aux enquêtes domiciliaires et directives.

Les enquêtes domiciliaires

Nous avons utilisé un questionnaire agencé en

cinq parties suivant les trois objectifs spécifiques que nous nous

étions fixés (Annexe). Une première enquête a permis

de tester le questionnaire et de constituer des listes de réponses

possibles à certaines questions de sorte à mieux gérer la

saisie. Le questionnaire s'adressait prioritairement à la

ménagère ou à défaut, au chef de ménage.

Certaines questions sur les pratiques d'hygiène ont été

directement posées aux enfants.

Les enquêtes directives

Outre les enquêtes domiciliaires, nous avons eu recours

à des enquêtes directives et semi directives au moyen de guides

d'entretien (Annexe), afin de mieux appréhender notre thème de

recherche. Nous nous sommes entretenus avec huit gérants de bornes

fontaines, un gérant de poste d'eau autonome, six gérants de

forages équipés de pompe à motricité humaine,

quatorze revendeurs d'eau, deux responsables d'associations, le

délégué élu du quartier et le chef de terre de

Yamtenga.

II.7.

L'analyse des données

Les données collectées lors des enquêtes

domiciliaires ont été saisies sous le logiciel Excel. Cette

saisie a fait l'objet d'une vérification par une tierce personne afin de

réduire les erreurs. Nous sommes ensuite passés à

l'intégration des données sous le logiciel Access afin de mieux

les stocker et les analyser. Cette analyse a été renforcée

par les informations que nous avons recueillies à l'issue de nos

enquêtes directives.

Outre les données issues de nos enquêtes, nous

avons eu recours à deux autres sources d'informations. D'une part les

données brutes du RGPH de 1996 sur lesquelles nous nous sommes

appuyés pour analyser l'approvisionnement en eau à

l'échelle de la zone irrégulière des secteurs 29 et 30,

espace dans lequel se situe notre zone d'étude, Yamtenga. D'autre part,

les données collectées en 2004 et 2005 par l'UR CTEM

auprès des structures de santé de la ville de Ouagadougou. Cette

enquête qui a recueilli les diagnostics et certaines

caractéristiques des patients nous a permis d'analyser le poids des

diarrhées parmi les autres affections pour la tranche d'âge des

moins de cinq ans.

La restitution des résultats sera structurée en

quatre chapitres. Le premier abordera les conditions d'accès à

l'eau à l'échelle de la ville de Ouagadougou, le second

s'attellera à présenter l'accessibilité à l'eau

à l'échelle de la zone irrégulière des secteurs 29

et 30. Dans le troisième chapitre, nous évaluerons le niveau

d'accès réel à l'eau dans la zone enquêtée de

Yamtenga en nous fondant sur les données collectées au cours de

nos enquêtes. Nous terminerons en analysant les comportements des

populations en matière d'approvisionnement et de gestion de l'eau par

rapport aux maladies diarrhéiques afin d'élaborer des indicateurs

de risques sanitaires.

CHAPITRE I. L'ACCES A L'EAU POTABLE A OUAGADOUGOU

Le présent chapitre comprend trois grandes parties : la

première porte sur la présentation des ressources en eau à

Ouagadougou, la deuxième s'attelle à l'analyse des contraintes et

des politiques en matière d'approvisionnement en eau potable de la ville

de Ouagadougou. Dans la troisième et dernière partie, nous

proposons une analyse des inégalités de l'accès à

l'eau.

L'objectif consiste à mettre en relation les processus

d'urbanisation avec les disparités socio économiques et spatiales

en matière d'accès à l'eau qu'ils ont

engendrées.

I.

L'inventaire des ressources en eau

I.1.

Les ressources en eau souterraine

L'exploitation des ressources en eau souterraines constitue un

appoint non négligeable pour l'approvisionnement en eau de la ville de

Ouagadougou, surtout pour les quartiers irréguliers. Il s'agit

essentiellement des stations de captage de Pissy I et II, de Nioko I et II qui

dépendent de l'ONEA et dont le volume d'eau débité par an

est de 2,5 millions de m. A ces installations, s'ajoutent les forages munis

d'une pompe à motricité humaine dont le nombre est passé

de 200 à 154 entre 1980 et 2004, et les puits traditionnels (UR CTEM,

2006). Selon L'HUISSIER A.M. (1997), la contribution des ressources en eau

souterraines dans le système de l'alimentation en eau est de 10%.

L'exploitation de cette ressource n'a cependant pas grand avenir puisque des

recherches ont montré que la nappe aquifère existante

était discontinue et de faible capacité (JAGLIN S., 1995). A ces

ressources souterraines s'ajoutent les eaux de surface.

I.2.

Les eaux de surface

Située à 12°12' N et 1°24' W,

Ouagadougou tire l'essentiel de ses ressources en eau de surface :

§ Des barrages intra urbains, qui ont constitué la

principale source d'alimentation en eau de la ville de 1955 à 1971. De

nos jours, ils ont une capacité de stockage de 6,87 millions m (MAHRH,

2002) ;

§ Du barrage de Loumbila, situé à une

vingtaine de kilomètres au Nord Est de la ville qui assurait avant 2005

l'essentiel de l'approvisionnement en eau de celle-ci. Créé en

1947 et agrandi en 1971, il avait pour principal objectif de pallier

l'insuffisance d'eau enregistrée au cours des années 1960. Sa

capacité totale de stockage est de 36 millions de m.

§ Du barrage de Ziga, d'une capacité de 200

millions de m qui a été mis en eau en 2000 (MEE, 2007). Au regard

de son coût financier qui s'élève à 19 milliards de

francs CFA (29 millions d'euros), ce barrage est l'un des plus gros financement

jamais réalisé au Burkina Faso en matière

d'approvisionnement en eau.

Au delà de cette disponibilité apparente, il

existe des contraintes liées à la mobilisation de l'eau qui

méritent d'être abordées.

II.

Les contraintes et les politiques en matière d'approvisionnement en

eau

II.1.

Les contraintes d'ordre naturel

La nature du climat est l'une des principales contraintes en

matière d'approvisionnement en eau de la ville de Ouagadougou.

Caractérisé par une longue saison sèche d'octobre à

mai et une saison pluvieuse de juin à septembre, le climat conditionne

le remplissage des barrages et la réalimentation de la nappe

phréatique. La ville a reçu en moyenne 720 mm d'eau par an entre

1988 et 1998, selon les données fournies par la station

météorologique de l'aéroport international de Ouagadougou.

Au regard de ces données, on remarque qu'il y a une baisse tendancielle

des apports pluviométriques (Graphique 1). On constate par ailleurs de

grandes variabilités interannuelles.

Si les précipitations évoluent globalement

à la baisse, les températures par contre ont sensiblement

augmenté entre ces deux dates (Graphique 1). Cette hausse qui peut

s'expliquer par le réchauffement climatique à l'échelle

mondiale, est susceptible de réduire par évaporation les apports

pluviométriques dont dépend l'approvisionnement en eau de la

ville de Ouagadougou. Selon CECCHI P. et al. (2005), cette

réduction atteint la valeur de 84%. A ces difficultés s'ajoutent

celles liées à la nature du socle.

Graphique 1:

Pluviométrie et température moyennes annuelles de Ouagadougou

entre 1988 et 1998

|

Source : Données météorologiques de

l'aéroport de Ouagadougou, 2007

|

Sur le plan géologique, Ouagadougou repose sur un socle

granito gneissique précambrien recouvert par des cuirasses

ferrugineuses. Cette structure implique l'affaiblissement de la recharge

phréatique déjà évoqué.

Toutes ces difficultés dans la mobilisation de la

ressource entretiennent le spectre d'une pénurie d'eau à

Ouagadougou. Eu égard aux conditions d'urbanisation de la ville, le

risque de la pénurie d'eau est d'autant plus réel.

II.2.

Le poids de l'urbanisation

Pour bien comprendre la pression qu'exerce la croissance

urbaine sur les ressources en eau, il est indispensable de décrire

l'évolution spatiale et démographique de la ville.

II.2.1. Accroissement démographique urbain

Du bourg qu'elle était il y a un peu plus d'un

siècle, Ouagadougou est devenue progressivement une agglomération

importante même si elle n'égale pas les autres capitales de la

sous région telles que Dakar et Abidjan. La croissance

démographique qu'elle connaît peut être

appréhendée à travers le tableau 2 suivant.

Tableau 2 : Evolution de

la population de 1960 à 2003

|

Années

|

Population (nombre d'habitants)

|

Taux d'accroissement moyen (%)

|

|

1960

|

59 126

|

-

|

|

1965

|

75 000

|

4,9

|

|

1975

|

172 661

|

7,4

|

|

1985

|

441 514

|

9,4

|

|

1996

|

709 736

|

4,3

|

|

2003

|

1 200 000

|

4,4

|

Source : INSD, 20003(*)

La lecture du tableau révèle que Ouagadougou

double presque son effectif tous les dix ans. La décennie 1975-1985

constitue le véritable moment de l'accélération du

processus de peuplement de la ville avec un taux de croissance moyen de l'ordre

de 9,4%. Cet accroissement s'explique par les sécheresses qu'ont subi

les pays sahéliens au début des années 1970. La ville a en

effet suscité alors de nombreux espoirs pour les immigrants (en

provenance des villages et des centres urbains secondaires) qui

affluèrent en masse dans la capitale à la recherche d'un mieux

être dans un milieu plus diversifié. Ce phénomène

contribua à porter l'effectif de la ville à 441 514 habitants en

1985. Aujourd'hui, la population de Ouagadougou est plus de vingt fois

supérieure à ce qu'elle était à la veille de

l'indépendance avec 1 060 000 habitants. Quoiqu'en baisse

depuis 1985, le taux d'accroissement moyen (4,4%) demeure élevé

et permettrait à la ville de compter près de 2 546 000

d'habitants en 2015 selon la révision 2000 des perspectives mondiales

des Nations Unies (ONU, 2005). La traduction la plus visible et la plus

évidente de cette impressionnante croissance démographique,

réside dans le phénomène d'expansion spatiale qui

caractérise la ville.

II.2.2. La croissance spatiale

Il nous est quasiment impossible de décrire et

d'analyser l'évolution spatiale des villes africaines, notamment

Ouagadougou sans faire référence au modèle sur lequel

elles ont été érigées. Le 1er mars 1919,

Ouagadougou devenait la capitale de la nouvelle colonie de Haute Volta. Sous

l'impulsion du premier gouverneur, le Lieutenant François Charles Alexis

Edouard Hesling, de profondes modifications s'opérèrent dans le

paysage urbain. Afin de mieux étendre son pouvoir, il procéda

à une différenciation fonctionnelle des quartiers qui

constituaient la ville (RICARD A., 2002). Il fut ainsi construit un quartier

administratif et un quartier commercial, nettement séparés des

quartiers traditionnels et du centre historique de la ville (RICARD A., op.

cit.). Les quartiers administratifs ou européens se

différenciaient des quartiers traditionnels par leur niveau

d'équipement et d'aménagement (larges rues droites,

édifices rectangulaires). Cette différenciation de l'espace en

quartiers centraux privilégiés en matière

d'équipements par rapport aux quartiers périphériques, a

fini par influencer fortement la répartition des services sociaux de

base, et par s'imposer comme une approche d'urbanisme. Elle aura des

implications sur les conditions d'approvisionnement en eau de la ville que nous

évoquerons dans les lignes à venir.

La croissance accélérée de la population

a entraîné un développement rapide du tissu urbain. La

ville de Ouagadougou s'étend à une allure inquiétante

depuis les années 1970. Comme nous l'avons déjà

évoqué, cette extension est imputable à deux dynamiques

parallèles : l'une dite légale parce que planifiée et

contrôlée par l'Etat et l'autre dite irrégulière

produisant les zones irrégulières. Ces deux dynamiques ont pour

point commun un mode de construction horizontal qui se traduit par une

superficie qui passe de 32,7 km² en 1960 à 87,6 km² en 1980,

pour atteindre 170,5 km² en 1990 et 201 km² en 2000 (UR CTEM, 2006).

L'évolution spatiale peut se percevoir à travers la carte 2.

Avant 1960, la croissance spatiale de la ville était

modérée puisque le flux migratoire était faible et plus

orienté vers le centre ville (Bilibambili, Dapoya, Paspanga, Ouidi).

De 1960 à 1984, à la faveur de

l'indépendance et des sécheresses des années 1970, le

phénomène migratoire prit une ampleur considérable,

engendrant une extension démesurée de l'espace urbain avec pour

corollaire, le développement des quartiers irréguliers. Au cours

de cette période, les rares opérations de lotissement ne

s'inscrivaient dans aucune logique ou programme d'ensemble. A peine plus de 1

000 ha ont été restructurés, soit 20 ha par an (YRA A.,

2002), bien que la nécessité s'en soit faite

énormément sentir.

Carte 2: Croissance

spatiale de Ouagadougou de 1932 à 2003

La période allant de 1984 à 1991 a

été caractérisée par les lotissements populaires

à grande échelle, organisés par le pouvoir

révolutionnaire. Cela a permis de dégager 64 000 parcelles sur un

espace de 3 000 ha (MIHU, 1999, cité par YRA A., 2002) et contribua

à accroître de façon considérable l'espace urbain en

changeant sa physionomie. Cependant, cela a introduit une spéculation

foncière qui a relégué les pauvres en

périphérie et maintenu les pratiques d'occupation illégale

de l'espace urbain (OUATTARA A., 2004).

De 1991 à 2003, d'énormes efforts furent

consentis par les autorités à travers le plan de

développement des villes moyennes sensé retenir les populations

rurales et freiner l'extension démesurée qui avait repris corps

depuis le début des années 1990. Comme la

précédente opération, le succès fut passager. En

effet, l'intégration des villages périurbains dans le territoire

communal a favorisé l'extension des limites de l'urbanisation

régulière et irrégulière (Graphique 2).

Graphique 2 : Evolution de

la surface urbaine

|

Source : UR CTEM, 2006

|

La lecture de la figure révèle que les espaces

irréguliers représentaient près de la moitié de la

surface urbaine totale au cours des années d'indépendance. Ils se

sont développés à partir de cette date, en témoigne

leur taux de croissance en 1975, plus de trois fois supérieur (11%)

à celui des zones régulières (3%) selon la SAED

(Société d'Aménagement et de Développement) (YRA

A., 2002). Ils représentaient 75% de la superficie urbaine totale au

début des années 1980, chiffre révélateur de la

forte croissance de ces espaces qui accueillaient alors plus de 60% de la

population. L'opération de restructuration entreprise par le CNR

(Conseil National de la Révolution) a permis de les réduire

considérablement à la fin des années 1980. Cependant,

l'urbanisation irrégulière qui avait repris dès le

début des années 1990, concernait plus de 6 000 ha en 1996 et

s'est accompagnée à partir de cette date d'une densification plus

significative (JANIQUE E., 2006). La population qui y résidait

était alors estimée à plus de 300 000 habitants soit plus

du tiers de la population totale (MDHU, 1996, cité par YRA A., 2002).

D'une manière générale, on peut retenir

que les plans d'urbanisme qui se sont succédés depuis 1960

(étude d'urbanisme de 1961, schéma de structure de 1973,

schéma d'aménagement de la banlieue de Ouagadougou, projet Grand

Ouaga) sont restés sans effet satisfaisant sur la croissance des zones

irrégulières. Ces espaces n'étant pas officiellement

reconnus, ils ne bénéficient pas d'équipement de base.

II.3.

Les politiques en matière d'approvisionnement en eau

Pour comprendre la situation actuelle à l'eau potable

dans la ville de Ouagadougou, il est indispensable de décrire et

d'analyser les différentes orientations qui l'ont sous-tendu.

II.3.1. Une politique en faveur des branchements

particuliers.

La croissance démographique que la ville de Ouagadougou

a connu au lendemain des indépendances était telle que les

barrages intra urbains s'avérèrent insuffisants pour satisfaire

la demande sans cesse croissante en eau. La digue du réservoir de

Loumbila fut rehaussée en 1970 afin d'accroître la capacité

de stockage et d'améliorer l'approvisionnement en eau de la capitale

(CECCHI P., 2004).

Dans le même temps, la Société Nationale

des Eaux (SNE) fut mise en place afin de rentabiliser le service

d'approvisionnement en eau. Durant ses sept années d'existence, la SNE a

en effet privilégié les branchements particuliers aux

dépens des bornes fontaines (L'HUISSIER A.M., 1997). Cette politique

s'est traduite spatialement par la densification du service dans les quartiers

centraux, puisque selon la même source, 65% des branchements y

étaient localisés en 1978. Cette politique désavantageait

ainsi donc aussi bien les ménages démunis des quartiers centraux

que ceux vivant dans les quartiers périphériques et

irréguliers.

II.3.2. De la recherche d'un équilibre subtil à

une véritable politique sociale

Après sept ans de fonctionnement de la SNE,

l'idée d'une réorientation de la politique en matière

d'approvisionnement en eau potable s'est imposée aux autorités.

En effet, la politique qui a sous tendu la création de l'Office National

de l'Eau (ONE) va permettre de desservir les quartiers

périphériques réguliers par des bornes fontaines et des

postes d'eau autonomes dès 1977. L'intégration des quartiers

périphériques dans le schéma d'approvisionnement de la

ville tient plus de la recherche d'un équilibre entre la faiblesse de la

capacité financière à étendre le réseau de

branchements privés et la rareté de la ressource dont les signes

étaient déjà perceptibles. En effet, à la fin des

années 1970, la majorité des ménages disposant d'un

branchement privé se plaignait de fréquentes baisses de pression

de l'eau à la sortie des canalisations. C'est ainsi que les

autorités optèrent pour la desserte du plus grand nombre par le

biais des équipements collectifs (borne fontaine et poste d'eau

autonome). JAGLIN S. (1995) parle d'une gestion partagée de la

pénurie d'eau.

Il a fallu cependant attendre le début des

années 1990, pour que l'équipement des quartiers

périphériques réguliers en infrastructures collectives

d'approvisionnement en eau potable prenne une ampleur plus grande.

L'évolution du nombre des bornes fontaines dans la ville illustre assez

bien notre propos (Graphique 3).

Graphique 3 : Evolution du

nombre de bornes fontaines de 1972 à 2007

Sources : JAGLIN S., 1995 et LE PAYS, 20044(*)

On constate qu'à partir de 1994, le nombre de bornes

fontaines a considérablement évolué. Cette

évolution est le résultat d'un programme d'urgence visant

à accroître l'offre en infrastructures collectives

d'approvisionnement en eau potable. Après ce programme, plusieurs autres

actions ont été entreprises afin d'améliorer le niveau de

l'accès à l'eau.

La politique nationale de l'eau est élaborée en

1998 avec pour objectif de satisfaire de façon durable les besoins en

eau - en quantité et en qualité - d'une population croissante et

d'une économie en développement (MEE, 2000).

Le projet de renforcement du réseau d'approvisionnement

en eau potable de la ville de Ouagadougou a été mis en oeuvre en

2004 grâce au barrage de Ziga. Ce projet a porté la

capacité de stockage de l'ONEA à 40 millions de m, ce qui donne

une capacité de production de 2 400 m/h contre 900 m/h auparavant. On