Université de Rouen

UFR Psychologie, Sociologie, Sciences de

l'éducation

Département de Sociologie

Mémoire de Master 1ère

année

La reconquête du

centre-ville :

Enjeux politiques et sociaux d'un changement

spatial

Par Audrey Lelong

Sous la direction de Nassima Dris

Septembre 2007

A mes parents,

A mes frères...

REMERCIEMENTS

Je remercie toutes les personnes sans qui l'élaboration

de ce mémoire n'aurait pas été possible.

Tour d'abord, un grand merci à Nassima Dris pour son

soutien, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long

de l'année.

Merci à Jean-Christophe Blondel de m'avoir accueillie

pour un stage au service du droit des sols de la mairie de Rouen et de m'avoir

fait découvrir un univers exceptionnel.

Merci à celles et ceux qui m'ont avancé dans mon

travail, en particulier pour la relecture finale.

Ce mémoire traite du rapport à l'espace et des

enjeux politiques qui lui sont liés à travers la question de la

requalification du centre-ville de Rouen. Je prends pour illustration la

construction de l'Espace Monet Cathédrale, qui remplacera le Palais des

Congrès fermé depuis 1996. Cet espace se trouve place de la

Cathédrale située en plein centre-ville de la rive droite de

Rouen.

Le Palais des Congrès de Rouen se situe à

l'ouest de la place de la Cathédrale, au croisement de la rue du Gros

Horloge et de la rue des Carmes. Sa particularité est d'être

érigé à côté de monuments classés

comme la Cathédrale et le Gros Horloge quelques mètres plus

loin.

Ce sujet soulève des questions liées à

l'inscription d'un ensemble moderne dans un centre historique. De ce fait, la

question du patrimoine est essentielle. Nous nous interrogeons sur la place du

centre historique dans l'histoire urbaine et dans les représentations.

Selon un responsable de l'urbanisme, le plan local

d'urbanisme, qui est le document de planification de l'

urbanisme

communal ou

intercommunal et qui a été adopté en septembre 2004

à Rouen a pour objectif de reconquérir le centre-ville

en construisant les nouveaux grands projets urbains:

« Depuis plus de 3 ans, nous essayons de faire

disparaître l'actuel bâtiment abandonné de l'ex-Palais des

Congrès pour le remplacer par un nouveau projet, l'Espace Claude Monet

Cathédrale, susceptible de redonner vie et qualité à cet

endroit majeur de la ville »1(*). Le nouveau projet apparaît donc comme un atout

pour la ville.

Le projet Monet Cathédrale est composé de trois

corps de bâtiments, articulés autour d'une cour ouverte, donnant

sur la façade Romé restaurée et en correspondance avec les

rues adjacentes (rues des Carmes et St Romain). Le rez-de-chaussée sera

en retrait pour prolonger les arcades existantes avec des piliers revêtus

de pierre. Le parvis sud aura une structure en béton

devant laquelle sera posée une façade en plaques de verre clair

et transparent.

Au-dessus du bâtiment, il y aura un plan incliné

formant la toiture qui fera 14,70 mètres de hauteur au minimum et 22

mètres au maximum, qui est la hauteur maximale autorisée par le

PLU, contrairement à la toiture du Palais des Congrès qui fait

19,10 mètres.

Le bâtiment comprendra des locaux commerciaux (dont un

espace bar et restauration) au rez-de-chaussée et à

l'étage, une salle de conventions pour congressistes (jauge de 250

à 300), et enfin des logements de hauts standing dans les étages

supérieurs.

Même s'il y a eu au préalable une réunion

organisée par la municipalité sur le projet, il apparaît

surtout comme une volonté politique de marquage de l'espace.

Quelle est la place des habitants dans ce processus ?

Ont-ils été consultés ? Dans quels objectifs? Les

habitants peuvent-ils s'approprier le nouveau projet ? Une des formes de

l'appropriation de ce projet par les habitants pourrait éventuellement

correspondre aux débats entre les professionnels depuis mars 2005,

période à laquelle le Ministère de la culture a

décidé que ce « dossier sensible » sera

traité par la commission supérieure des monuments historiques.

La sensibilité du dossier est due à la nature du projet,

c'est-à-dire une forme architecturale moderne dans le centre historique,

qui a suscité de nombreuses réactions de la part des habitants.

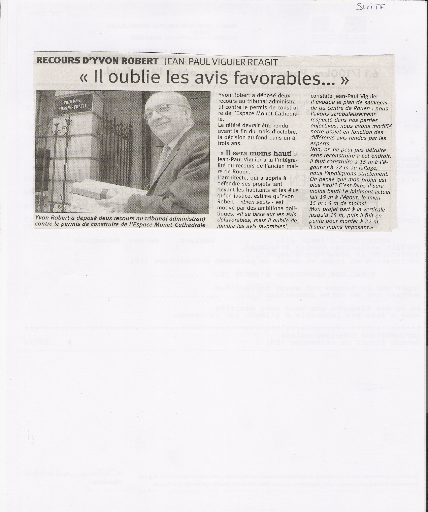

La commission supérieure des monuments historiques a

étudié la proposition du maître d'oeuvre dessinée

par Jean-Paul Viguier en juin 2005 et a rendu un avis négatif, qui est

consultatif car seul le ministre décide.

Après cet avis négatif sur le projet,

l'architecte propose un nouveau projet en tenant compte des remarques de la

commission.

De décembre 2005 à avril 2006, des avis

complémentaires sont demandés par le Ministre à partir du

projet modifié afin d'éclairer sa décision. Les avis

portent tantôt sur la démolition du Palais des Congrès,

tantôt sur la construction du projet Monet Cathédrale, ce qui a

créé de l'incompréhension chez la plupart des Rouennais au

moment de la publication de ces avis. La municipalité a recensé

parmi les personnes favorables au projet, seulement ceux qui s'étaient

prononcés favorablement pour la destruction du Palais des

Congrès.

L'avis des experts n'a alors pas été pris

totalement en compte et en avril 2006, le Ministre rend un avis favorable au

projet amendé en reprenant certaines recommandations des experts.

Ce projet suscite des avis soit positifs soit négatifs

selon les personnalités politiques. À cette

échéance des élections municipales, on peut émettre

l'hypothèse d'une éventuelle stratégie politique.

La stratégie politique n'est-elle pas l'enjeu majeur de

cette querelle car chaque camp politique a une position différente?

Y a-il vraiment une volonté de protection des abords de la

cathédrale, et donc du patrimoine de la part des politiques ? Si

les personnalités politiques voient, au travers de ce projet un moyen de

conquête spatiale pour affirmer un rapport de pouvoir, la question de la

protection des sites historiques n'est peut-être pas aussi essentielle

qu'on voudrait le faire croire.

Ce qui pose problème est, selon les experts, d'une part

la localisation du projet, c'est-à-dire proche de la Cathédrale

et d'autre part, une hauteur maximale que le bâtiment atteindra pour que

cet espace soit le plus rentable possible pour les promoteurs.

Il est essentiel de prendre en compte que ce bâtiment

n'est pas une propriété de la municipalité, seul

l'Architecte des Bâtiments de France est en mesure de refuser le projet.

C'est le CDR (consortium de réalisation) du

Crédit Lyonnais qui en est propriétaire et qui souhaite le

démolir. Ce CDR avait proposé à la municipalité, il

y a quelques années de vendre le Palais des Congrès pour un euro

symbolique, or, le coût de la démolition ainsi que de la

reconstruction était trop cher pour la commune. Les moyens de la ville

et les dispositions actuelles ne permettent pas d'investir suffisamment. Le CDR

en reste donc propriétaire et est responsable de la nature du nouvel

espace. La mairie peut seulement orienter les débats sur ce projet. La

reconquête voulue du coeur de la ville est donc difficile et très

lourde.

Cette situation complexe de reconquête du centre-ville

au travers de ce projet Monet Cathédrale nous conduit à nous

poser des questions sur l'identité de la ville et sur la participation

des habitants.

Pour effectuer mon étude, je partirai, du

« cadre bâti » de la ville, c'est-à-dire

celui qui se matérialise sous forme de plans, de lois, de

règlements et de réalisations normalisées2(*). La matérialisation est

indissociable des contextes de leur production et de leur

interprétation, qu'il s'agit d'incorporer à ma démarche.

Donc, au-delà de l'observation et de la description de l'espace, je

prendrai en compte le contexte de destruction et de reconstruction, l'avis des

habitants : leurs perceptions et leurs représentations ainsi que la

façon d'agir des politiques.

Ce qui est intéressant à étudier est

l'impact d'un tel projet au niveau social et politique. Quel est l'impact d'une

transformation de l'espace qui modifie l'ensemble existant par de nouvelles

constructions ?

Nous construisons notre raisonnement au travers du

centre-ville et sa signification pour les habitants. Nous cherchons ainsi

à définir cette notion de centre-ville, thème de notre

recherche.

Nos interrogations quant au rôle du centre-ville

comportent deux aspects : la participation des habitants aux Grands

Projets de Ville, d'une part et le rapport au patrimoine des habitants des

politiques, d'autre part.

Si les débats se font vifs, il est important de

s'interroger sur le fort attachement des Rouennais à leur patrimoine.

Nous tentons de comprendre dans quelle mesure la reconquête du

centre-ville pourrait-elle conduire à une crise d'identité et/ou

une crise politique.

Plus précisément, la politique menée pour

la construction moderne de l'espace Monet Cathédrale au sein du centre

historique va-t-elle dans le sens des attentes des Rouennais ?

L'introduction d'une architecture moderne au sein du

patrimoine historique de Rouen nuit-elle à l'identité de la

ville ?

Les processus de consultations concernant l'aménagement

sont-elles démocratiques ou apparaissent-elles comme une mesure

technocratique ?

De nombreux travaux de morphologie urbaine lancés au

cours des années 1970, ont été peu poursuivis. L'approche

morphologique pratiquée jusqu'à aujourd'hui, à quelques

exceptions près, était basée sur l'étude des formes

urbaines anciennes avec une préoccupation patrimoniale. Je voudrais

ainsi partir de ces études tout en intégrant la modernité

urbaine, c'est-à-dire me préoccuper du patrimoine ancien qui est

confronté à la modernisation urbaine.

Contrairement aux études sur le patrimoine de la ville

passée, je me propose d'étudier dans le cadre de ce

mémoire, les formes urbaines dans leur vécu actuel et à

venir.

Pour cela, la problématique soulevée ici,

nécessite une réflexion à partir de la notion de

centre-ville, de patrimoine et de participation des habitants dans la mise en

oeuvre des projets urbains.

1- Centre-ville et centralité

L'expression centre ville recouvre une

réalité complexe, composite et variable. Prenons tout d'abord la

définition proposée par Reynaud3(*) pour qui le centre, c'est essentiellement «

là où les choses se passent, le noeud de toutes les relations

», ceci indépendamment de l'échelon considéré

; ainsi, il est possible de parler de centre de quartier, de centre-ville, de

centre de pays, pour autant qu'une « concentration »

d'éléments caractérisée par la densité de

population, d'activité et de trafic, de facteurs ou de valeurs soit

présente. En outre, le centre peut varier considérablement selon

les individus (ou groupes) : limites, caractéristiques,

éléments de référence, se modifient en fonction des

points de vue et des représentations. La place de la Cathédrale

de Rouen qui est dans le coeur de la ville est en effet le lieu où tout

se passe (spectacle, manifestations de toutes sortes, lieu de rencontre, de

rendez-vous...) et elle peut être vue différemment selon ce que

les personnes viennent y faire.

En général, le coeur de la ville est la partie

fondamentale de l'organisation urbaine : celle qui en assure la vie et

l'activité. Contrairement aux petites villes qui ont un centre-ville

multifonctionnel, les grandes villes ont dans leur centre-ville des quartiers

spécialisés.

À Rouen, la répartition des types d'habitats

permet d'individualiser des quartiers en les spécifiant, selon la

prédominance des maisons sur les immeubles collectifs, l'importance des

espaces verts, l'orientation, l'ancienneté du bâti, les modes

(quartiers anciens recherchés aujourd'hui, délaissés il y

a 40 ans), les activités économiques. Le centre ville est le

plus densément peuplé et présente deux aspects : des

immeubles très serrés autour de la Cathédrale, Saint

Maclou et Saint Ouen et la place du Vieux Marché (se

référer au plan de la page suivante répertoriant les

quartiers de Rouen).

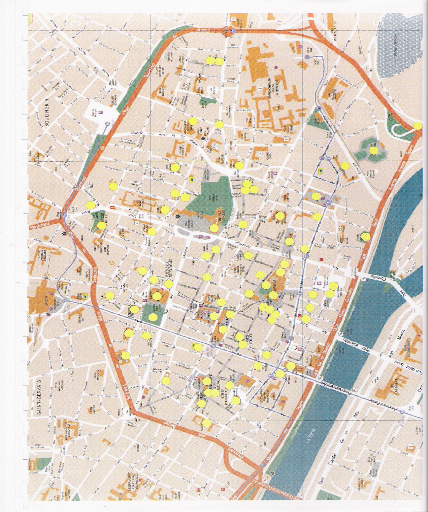

Plan 1 : Les quartiers au coeur de la

ville

|

Population

|

Évolution 1990/99

|

Nombre de logements

|

Évolution 1990/99

|

Habitant par logement

|

Densité

|

|

Vieux marché Cathédrale

|

14054

|

10

|

10773

|

17,2

|

1,5

|

14082

|

|

Saint Marc Croix de pierre

|

14800

|

11,6

|

10114

|

26,3

|

1,6

|

14082

|

|

Centre rive-gauche

|

13191

|

12,7

|

7893

|

15,3

|

1,8

|

8370

|

|

Pasteur

|

4259

|

23,2

|

2845

|

25,2

|

1,7

|

4840

|

|

Gare Saint Gervais

|

6606

|

6,3

|

3906

|

11,1

|

1,8

|

7811

|

|

Jouvenet

|

5151

|

1,8

|

2523

|

5,1

|

2,2

|

5630

|

|

Jardin des plantes

|

5819

|

5,3

|

3107

|

6,8

|

2

|

7667

|

|

St Clément Pépinières

|

6569

|

2,4

|

2952

|

2,6

|

2,1

|

7482

|

|

Grieu Vallon Suisse

|

6601

|

2,6

|

3493

|

6,5

|

2,1

|

4270

|

|

Mont Gargan

|

2588

|

0,5

|

1115

|

4

|

2,4

|

2432

|

|

Quartiers Ouest

|

7763

|

5,1

|

4462

|

21,5

|

2

|

6286

|

|

Sablière Grammont

|

2995

|

-7,7

|

1399

|

2

|

2,3

|

8437

|

|

Sapins

|

4170

|

-8,3

|

2122

|

-1,2

|

2,1

|

5030

|

|

Chatelet Lombardie

|

5976

|

-20,6

|

2327

|

-14,4

|

3

|

5077

|

|

Grand Mare

|

5795

|

-8,2

|

2588

|

-0,73

|

2,6

|

7938

|

STATISTIQUES DES QUARTIERS DE ROUEN, 1999

Source : site Internet de la ville de Rouen.

Bien que certains quartiers en reconversion (quartier Saint

Marc/Croix de Pierre, quartier Pasteur et quartier Ouest) attirent de plus en

plus d'habitants, le quartier Monet Cathédrale reste le plus

peuplé en logement et en habitants. Loin de se déserter, ce

quartier a vu augmenter sa population de 10% en 9 ans (entre 1990 et 1999) et

ses constructions de logement de 17,2% entre ces mêmes dates.

En centre-ville de Rouen, on note un important centre

historique. Dans le seul quartier Vieux marché/Cathédrale on peut

trouver une multitude de monuments classés (La Cathédrale,

l'Office du tourisme, l'Hôtel de Ville, le Gros Horloge, l'Eglise Sainte

Jeanne d'Arc, le palais de Justice, la place du vieux marché...)

La ville de Rouen s'est étendue à partir de son

quartier historique. D'après R. Ledrut, le quartier historique constitue

ce qu'il appelle une centralité « morte »,

opposé à la centralité vivante qui est celle qui s'est

étendue autour du centre historique de Rouen. La centralité

vivante est caractérisée par le centre des affaires, le centre

commercial et administratif :

« Les propriétés

géométriques de l'espace, l'antériorité historique

du noyau initial à partir duquel la ville s'est étendue, les

représentations symboliques qui lui sont associées sont autant

d'éléments qui tendent à faire du coeur

géographique de l'agglomération le principal point d'appui et le

lieu emblématique d'un grand nombre de fonctions

centrales »4(*).

Ainsi, pour Henri Lefebvre5(*), l'histoire de la ville est souvent celle de son

centre historique construit, il y a longtemps. La centralité est donc

l'essence de la ville.

Nous verrons si à Rouen le centre historique ne

constitue pas une centralité morte.

Rouen n'a pas la seule spécificité d'être

une ville historique. Le coeur de la ville a également une fonction

commerciale. L'objectif du développement des rues piétonnes est

d'ailleurs de faire fonctionner ce commerce foisonnant qui tend à

prendre de plus en plus d'importance. La fonction symbolique qui

s'exerçait par l'intermédiaire d'édifices et d'objets

qu'il n'était pas question de s'approprier a connu une grande mutation.

Les monuments de la ville moderne sont plus encore les boutiques et les grands

magasins que la cathédrale et l'hôtel de ville6(*). On arrive donc à

l'extension des agglomérations qui tendent à créer de

nouveaux centres spécialisés, autour d'équipement

regroupant les loisirs, les services et les commerces, autrement dit, des

centres secondaires. Les centres commerciaux, les regroupements de commerces et

de services dans un espace clos tendent à remplacer les centres-villes.

Cette évolution des centres-villes tend à mettre à mal la

thèse de Raymond Ledrut qui propose le couple de centre/non centre et

intériorité/extériorité puisque les

centralités peuvent se construire en dehors du coeur de la ville.

On peut prendre l'exemple de la constitution du centre

Saint-Sever dans les années 1970.

À l'origine, le centre-ville de Rouen occupait la rive

droite de la Seine. Aujourd'hui, il déborde largement. Avec le centre

Saint-Sever et son centre commercial, le centre rive gauche apparaît

comme un véritable prolongement du centre-ville de Rouen. Mais au fil du

temps, les deux centres-villes se distinguent spatialement et socialement. En

effet, le centre ancien peut apparaître réservé aux couches

sociales les plus privilégiées alors que le centre récent

rive gauche n'est pas fréquenté par toutes les couches sociales

de la population de l'agglomération7(*). Il concentre et attire principalement les classes

sociales les plus défavorisées. Les habitants de la rive droite

et de la rive gauche sont perçus au travers des différenciations

sociales, car ceux de la rive droite sont représentés comme ayant

un niveau social et d'études élevées et n'ayant pas

d'accent et habitant un centre d'activité intellectuel8(*).

Avec la reconquête du centre-ville, ces assimilations

vont-elles perdurer ?

La ville va être modifiée, le coeur historique va

être retouché et cela va nous conduire à parler du rapport

au patrimoine des habitants et de leur participation aux projets de ville.

2- Le centre historique : Patrimoine, sens et

représentations

Je partirai notamment des travaux de Raymond Ledrut pour

évoquer cette dialectique entre habitants et patrimoine. Il se

demande : « la forme reçoit-elle ou donne-t-elle un

sens ? »9(*).

D'après lui, on ne peut comprendre la forme sans saisir le lien entre la

forme sociale et la forme spatiale.

Il montre à quel point le centre est qualifié

socialement ; « les grandes artères, les places comme les

monuments sont à la fois d'ordre quantitatif (éléments

d'un réseau spatial) et d'ordre qualitatif (point de

concrétisation de la ville pour chacun de nous) »10(*). À travers ses analyses

empiriques, Ledrut souligne l'importance des dimensions matérielles

(usages du centre) et symboliques du centre ; ainsi, le centre évoque

pour les citadins à la fois un lieu, une forme, un monument, mais aussi

des activités et des qualités particulières.

La dimension subjective du sens que l'on donne au monument est

essentielle pour notre étude. Elle nous permettra de comprendre

l'affection portée par les habitants à leur ville.

L'image possède toujours une résonance

affective, elle déclenche une émotion et « elle exprime

un rapport global de l'homme à la ville »11(*), laquelle se trouve sous cet

angle personnifié. Plus il y a de monuments, plus l'identité de

la ville est forte. On peut comprendre cette corrélation car le monument

est un repère privilégié, c'est-à-dire un moyen de

se repérer mais également de repérer la ville. Il

apparaît comme un « symbole ». Qui n'a jamais fait

visiter la Cathédrale de Rouen à leurs amis étrangers

venus leur rendre visite ? Qui n'a jamais donné rendez-vous Place

de la Cathédrale ?

L'espace n'est pas seulement un ensemble de points, lignes et

surfaces, il est chargé de sens. Certains éléments, en

renvoyant à des moments historiques, des normes éthiques,

politiques ou religieuses et en suscitant des émotions, participent

à la construction de l'identité collective et à

l'élaboration du lien social.

Halbwachs est le premier chercheur en sciences sociales

à analyser de façon détaillée la mémoire

collective. Il montre dans son ouvrage La mémoire collective

dans quelle mesure l'espace joue un rôle fondamental dans les processus

de mémorisation : « Il n'est point de mémoire

collective qui ne se déroule dans un cadre spatial (...) ainsi, le lieu

a reçu l'empreinte du groupe et réciproquement »12(*).

La mémoire peut se définir comme « la

faculté de conserver les idées antérieurement acquises

»13(*), ceci à

un niveau individuel ou collectif.

La symbolique d'une ville, au travers de ces monuments, est

éternelle car l'identité de la ville c'est le patrimoine en

héritage. La Cathédrale existe depuis le XIIème

siècle et le sera jusqu'à la fin des temps. L'héritage des

nombreux monuments a permis à Rouen de présenter sa candidature

des villes au patrimoine mondial à l'UNESCO en septembre 1993.

Pour A. Riegl, « le monument est une oeuvre

créée de la main de l'homme et édifiée dans le but

précis de conserver toujours présent et vivant dans la conscience

des générations futures le souvenir de telle action ou telle

destinée »14(*).

La définition de A. Riegl est cependant insuffisante et

demande à être étoffée. Pour cela, je vais prendre

la définition du monument de H. Lefebvre. Pour cet auteur, le monument a

une multitude de sens15(*). Le monument véritable a un caractère

significatif et symbolique inépuisable pour l'habitant. Les lieux

restent des lieux investis de sens, des « lieux identitaires,

relationnels et historiques »16(*) selon Marc Augé.

Malinowski17(*) et l'école d'anthropologie sociale ont

souligné dans quelle mesure certains espaces ou objets ont,

au-delà de leur fonction instrumentale, une fonction symbolique : ils

sont en mesure de nous mettre en relation avec des systèmes de

connaissance et de croyance et constituent, en d'autres termes, des supports

à notre identité.

Françoise Choay18(*) a ainsi montré que tout est désormais

mémoire, certes, mais mémoire vide car les nouvelles

constructions ne peuvent procurer d'émotions aux habitants. Le projet

moderne Monet Cathédrale ne peut être vu comme porteur

d'identité comme le serait un monument ancien qui a une histoire que

chacun s'approprie.

Dans une volonté de modernisation des centres-villes,

on voit apparaître des compromis entre conservation du patrimoine et

inscription de formes nouvelles et modernes dans ces lieux. André

Malraux fait passer la loi du 4 Août 1962 pour justement associer

revalorisation des patrimoines et modernisation des centres-villes19(*).

Le contexte de requalification n'implique pas que nous vivions

dans un monde de non-lieux20(*), c'est-à-dire des espaces mono-fonctionnels et

cloisonnés caractérisés par une circulation ininterrompue

et ainsi peu propice aux relations sociales mais plutôt dans un monde aux

repères changeants. L'arrivée du moderne dans la ville peut

apparaître choquante et dangereuse pour l'identité de la ville, or

pour Lynch21(*), il ne

faut en aucun cas arriver à la constitution d'une image trop

évidente de la ville, car elle deviendrait trop ennuyeuse. La ville doit

présenter de la stimulation, du rythme et une certaine

ambiguïté. J'en retiens que le projet moderne serait

nécessaire à la ville pour garder un certain dynamisme.

3- Projets urbains et participation des habitants

Par participation, nous entendons la

participation des habitants dans les décisions politiques concernant

leur ville, leur quartier, leur environnement.

La démocratie participative est l'un des objectifs de

la politique de la ville. Cette participation est née à la fois

de la mobilisation d'habitants et de certains représentants de services

publics autour de projets de développement social et urbain. La ville

devient de plus en plus un lieu d'exercice de la citoyenneté, notamment

depuis l'adoption de « La loi JOXE » du 06.06.2002, article L-125-1

qui stipule que « Les électeurs peuvent êtres

consultés sur les décisions que les autorités municipales

sont appelées à prendre ... » et de la loi

Vaillant adoptée le 13.02.2002, qui, selon les investigateurs, devait

devenir un instrument de reconquête citoyenne et il présentait

deux idées fortes allant dans le sens d'une démocratie de

citoyens et d'une révision du pouvoir municipal22(*).

Aujourd'hui, dans un idéal démocratique, chaque

individu veut pouvoir prendre la parole et être considéré

comme citoyen à part entière. Cette volonté est un retour

aux sources de la démocratie qui se définit avant tout comme

« espace de dialogue, d'information et de délibération

pour créer les conditions d'un consensus, de la formation de la

« volonté

générale » »23(*). Par les prises de parole, la société

civile construit l'espace public qui peut se construire par un

volontariat basé sur la participation active d'un grand nombre.

Nous essayerons de voir si la démocratie participative

a été de mise lors des discussions autour du projet et s'il y a

en effet, création d'espace public.

À travers les projets urbains, on peut observer

l'imposition de politiques spécifiques. Le Palais des Congrès

construit en 1970 était le fruit d'une politique d'aménagement

qui se voulait moderne. Philippe Genestier24(*) a décrit les matériaux qui permettent

de produire l'effet voulu, c'est-à-dire moderne. Selon lui, le verre

joue un rôle important pour provoquer la fascination immédiate

recherchée.

Il est intéressant de se demander comment ce

bâtiment va être accueilli et perçu par les Rouennais. Le

projet Monet Cathédrale étant de nouveau très moderne,

dans quelle mesure ce choix est-il judicieux ? Quels sont les

soubassements politiques d'un tel projet?

L'architecture devient un moyen d'accroître la

visibilité des administrations, d'afficher leur modernité, de

présenter une image positive d'elle-même. La compétition

des grandes villes pour le statut de « capitale

régionale » a entraîné une surenchère des

programmes de prestige dont la valeur ajoutée est parfois plus

symbolique que fonctionnelle25(*). Selon Alain Genestier26(*) qui s'est

intéressé aux formes, aux styles, aux ambitions et aux

significations associées à ces réalisations, en a

déduit que les modifications sont la recherche de prestige pour le pays,

les retombées qui peuvent en être attendues pour l'industrie

culturelle et l'aspiration du pouvoir à la reconnaissance. Comme

l'aspect fonctionnel peut être mis au second plan, on a construit des

mètres carrés d'un coût exorbitant sans savoir à

quoi ils étaient destinés, comme l'illustre la Grande Arche de la

défense.

Les habitants sont-ils victimes de la politique? Les habitants

ont-ils un rôle à jouer dans les décisions concernant les

Grands Projets de Ville ? La ville de Rouen souhaite-t-elle plutôt

améliorer les valeurs symboliques ou améliorer le cadre de vie

des habitants ?

Si nous considérons que les citadins sont autre chose

que des spectateurs passifs : qu'ils sont des acteurs à part

entière, tissant un ensemble de relations, s'appropriant la ville

à travers une multitude d'usage et de représentations, quelle

serait leur place dans la gestion de leur environnement ? Quels moyens

ont-ils pour agir ?

La théorie de la démocratie

délibérative d'Habermas est importante pour penser les conditions

de possibilité d'un changement fondé sur l'action positive

déterminée des agents de la société civile.

Habermas propose que la dissémination de la logique de la communication

et sa place centrale dans l'évaluation du monde vécu pourrait

contribuer à la fortification de la démocratie27(*).

Si les habitants ont la possibilité de participer aux

projets urbains, de donner leur avis et qu'ils sont pris en compte pour les

décisions, la ville leur ressemblera.

Maîtriser son logement, être bien chez soi est

insuffisant si, au seuil du logement commence un univers hostile ou

dévalorisant. La difficulté de l'appropriation des espaces tient

au fait qu'ils ne sont pas le résultat de pratiques sociales des

habitants28(*). Ils

doivent s'approprier les lieux que les experts ont conçus pour eux, or

il s'avère beaucoup plus difficile de s'approprier les lieux quand ils

sont imposés.

Y a t-il une incapacité à faire face à la

prolifération des demandes contradictoires ou incompatibles ? Face

à ces difficultés, les experts ont tenté de se substituer

aux futurs usagers du bâtiment en décidant de l'organisation

spatiale à retenir29(*). Dans ce cas, les habitants sont alors de simples

sujets qui ne sont pas écoutés car ils sont vus comme incapables

de s'unir pour trouver un compromis entre eux. Ils se voient alors

obligés de s'adapter à un environnement qu'on leur impose.

Or, l'insistance d'Habermas sur la participation des habitants

à la communication souligne les qualités potentielles des

intervenants, à savoir, l'auto-réfléxion, le sens

critique, la capacité à s'engager dans des actions et à

participer à des débats rationnels, enfin la capacité au

jugement et à l'action morale30(*).

La rénovation urbaine produit des changements trop

importants sur la population pour que les acteurs politiques puissent la mener

à bien sans son accord. Pour manifester son intérêt pour sa

ville, le citadin a plusieurs solutions pour faire entendre son opinion:

Il peut participer aux réunions publiques en assistant aux conseils

municipaux ouverts à tous ou bien assister aux conseils de quartiers.

Ces deux recours permettent une relation entre citoyen et pouvoir politique, ce

qui correspond à la sphère publique selon Habermas. Il la

définit comme étant une suite d'institutions et

d'activités qui a pour fonction de favoriser les relations entre l'Etat

et la société. Elle permet de lutter contre l'absolutisme

étatique, dans le sens où toute formation sociale devait pouvoir

accéder aux structures de pouvoir par ce moyen31(*).

Les conseils de quartiers ont été mis en place

à Rouen de façon expérimentale dans quelques quartiers du

centre ville, dès 1996, sous l'ancienne majorité PS. En 1999, ils

sont généralisés à l'ensemble de la ville puis

rendus obligatoires par la loi de février 2002.

Les conseils de quartiers vont êtres

présentés au public comme des « espaces de concertation

et d'interpellation, un nouveau lieu de démocratie, capable de rompre

avec le dialogue codé entre les professionnels de la politique et les

professionnels du mouvement associatif »32(*).

Les conseils de quartiers doivent avoir trois

fonctions33(*) :

- Celle d'écoute sur les problèmes ressentis par

les habitants, de concertation sur les actions de la mairie.

- Celle de consultation sur les projets concernant le quartier

ou ayant une incidence sur son devenir dans tous les domaines.

- Celle d'information mutuelle et d'interpellation entre les

habitants du quartier et le conseil d'arrondissement.

Le conseil de quartier Vieux Marché -

Cathédrale bénéficie d'une population et d'un cadre

d'intervention privilégiée : le centre historique de la

ville, mais aussi du dynamisme d'un noyau dur de militants

déterminés, dotés d'un savoir-faire acquis au fur et

à mesure des expériences.

Malgré une demande forte de la part des habitants pour

une démocratie locale active, il y a un déficit de la

connaissance de la démocratie locale à Rouen. En effet, selon une

enquête34(*)

menée par la mairie en mai 2005 auprès de 1000 personnes montre

que, 10% des personnes interrogées affirment savoir ce qu'est la

démocratie locale ; 25% indiquent connaître ce qu'est un

conseil de quartier (même si seulement 7% font la différence entre

comité et conseil de quartier) ; 21% se déclarent

prêts à s'impliquer dans un conseil de quartier et 75% des

habitants souhaitent être mieux informés sur l'action des conseils

de quartier.

Comment expliquer un tel décalage entre

l'omniprésence du thème de la démocratie participative

dans le discours politique et l'apparente pauvreté des résultats

constatés ?

Qu'est-ce qui motive les politiques de Rouen à vouloir

favoriser la participation des habitants et pourquoi ne la mettent-ils pas en

oeuvre ?

Notre questionnement initial s'est basé sur des

interrogations majeures qui auront pour but de mettre en lien une relation

entre l'espace et la société ainsi que de mettre en perspective

le rôle des citoyens dans la sphère politique. Nous abordons ces

questions par l'analyse de la place du projet moderne dans le centre

historique, ses effets sur l'identité de la ville et l'attachement des

habitants aux valeurs portées par le centre historique. Enfin, notre

dernier questionnement portera sur le projet urbain et la mise en oeuvre d'un

processus démocratique pour la participation des habitants au devenir de

la ville.

Deux axes ont fondé notre réflexion soit,

centre-ville/patrimoine et centre-ville/enjeux de pouvoir. Grâce à

ses axes, nous pouvons formuler deux hypothèses structurant notre

analyse.

1/ La reconquête du centre-ville

caractérisée par la multiplication des nouvelles formes urbaines

modernes peut enlever à la ville toute son histoire et par

conséquent lui fait perdre son identité de ville d'histoire. Les

habitants peuvent alors avoir des difficultés à construire ou

à conserver une mémoire historique.

2/ Les habitants sont consultés avant que des

décisions soient prises. Ils sont donc des acteurs de la vie politique

et participent donc à l'évolution de leur ville. Avec la

création des conseils de quartiers, chaque citoyen a le droit d'apporter

son avis lorsqu'il est consulté par la municipalité. Mais il est

aussi possible que les habitants n'aient qu'une place secondaire si les

politiques n'appliquent pas la démocratie participative.

Pour étudier la ville, il est indispensable de choisir

plusieurs méthodes d'enquête car les images d'une ville sont

diverses et variées. Dans ce travail j'ai privilégié les

méthodes qualitatives (l'entretien, l'observation, et le

questionnaire comme méthode complémentaire).

Dans un premier temps, pour faire le point sur les

différentes approches et les concepts utilisés, j'ai lu de

nombreux ouvrages et articles.

Dans un second temps, je suis allée à là

rencontre d'acteurs institutionnels (architecte des bâtiments de France,

chef de service du droit des sols, le responsable du service

« monuments historiques ») qui m'ont montré des

documents officiels comme le permis de construire du projet Monet

Cathédrale, des photos de maquette.

Pour récolter tous ces documents, je suis allée

au service départemental de l'architecture de la Seine-Maritime,

à la Direction de l'aménagement et de l'habitat urbain et

à la Direction Régionale des Affaires culturelles.

Les lectures et l'exploitation des documents m'ont permis de

mieux centrer mon sujet et de mieux comprendre les enjeux d'un tel projet au

niveau social et politique.

De plus, j'ai effectué un stage à la direction

de l'Aménagement urbain et de l'Habitat (voir annexe n°1) qui m'a

permis de rencontrer des personnes majeures pour mon enquête (adjoint

à l'urbanisme, chef du service urbanisme...). J'ai également pu

prendre ou consulter des documents officiels ou

« officieux ». Grâce à ces matériaux,

j'ai pu donner plus de contenu à ce mémoire qui manquait de

références documentaires.

1- Les entretiens

Le choix de la méthode qualitative qu'est l'entretien

s'est avéré incontestable. Cette méthode permet d'extraire

des informations et des éléments de réflexions riches et

nuancées. J'ai cherché principalement à entrevoir un

éventuel lien entre patrimoine et habitants, à savoir si les

habitants s'y intéresse ou pas. Pour cela, j'ai eu besoin de paroles qui

sont la manière concrète de l'entretien. Pour que les personnes

s'expriment librement, j'ai choisi d'effectuer des entretiens semi directifs

qui m'ont apporté des informations parlantes quant à ce que je

cherchais à découvrir.

1-1 L'entretien exploratoire

L'entretien exploratoire a permis un échange autour de

mes hypothèses de travail. De ce fait, le contenu de l'entretien a fait

l'objet d'une analyse, destinée à tester mes hypothèses de

travail.

Lorsque j'ai su précisément sur quel sujet

j'allais travailler, j'ai voulu prendre des contacts rapidement avec des

architectes et politiques concernés par le projet car il est souvent

difficile et long d'obtenir des contacts. Or, il en a été tout

autrement car les réponses des architectes ont été rapides

et positives. Bien que mon sujet était encore très flou, j'ai

effectué le lundi 16 Octobre, mon premier entretien avec Monsieur

Lablaude, architecte en chef des monuments historiques, dans son bureau qui se

situe dans l'aile gauche du Château de Versailles. Il m'a expliqué

pourquoi il avait émis un avis défavorable au projet Monet

Cathédrale. Ne sachant pas comment m'y prendre vu que mon sujet

était très peu avancé, j'ai décidé de lui

exposer mon intention de travailler sur la reconquête du centre ville,

tout en étudiant le patrimoine Rouennais ainsi que la mémoire

individuelle ou collective qui peut se construire à travers lui et la

participation des habitants dans la politique urbaine.

Cet entretien qui s'est déroulé de

manière ouverte et souple m'a beaucoup appris. Il a eu pour fonction de

mettre en lumière les différents aspects de l'objet de la

recherche. Il m'a ouvert de nouvelles pistes que je n'avais pas encore

relevées lors de mes lectures. En effet, j'ai pu me rendre compte que

la dimension politique avait une place centrale dans le projet ainsi que dans

la vision des habitants. J'ai pu en faire les deux axes majeurs de mon

étude.

L'entretien exploratoire était pour moi une

façon de trouver des pistes de réflexions, des idées, et

des hypothèses de travail et non pas de vérifier des

hypothèses préétablies.

1-2 Les entretiens semi directifs

Pour ces entretiens, j'ai choisi d'interroger des acteurs du

monde politique concerné par le projet, notamment l'adjoint au maire et

des professionnels de l'urbain. Ils ont pu me donner leur raison de leur

éventuelle motivation pour le projet, leur vision de Rouen dans quelques

années...

J'ai aussi voulu interroger des habitants pour avoir leur

impression sur leur rapport au patrimoine, leur sentiment de participation aux

décisions politiques concernant les grands projets urbains de leur

ville.

Enfin, les dernières personnes enquêtées

ont été les représentants des associations de quartiers,

ce qui m'a permis de savoir quels sont leurs interlocuteurs, à qui ils

transmettent leurs propositions et leur poids dans les décisions

politiques.

2- L'observation

Les méthodes d'observations permettent aux recherches

en sociologie de capter les comportements au moment où ils se produisent

sans l'intermédiaire d'un document ou d'un témoignage.

2-1 L'observation de la Place de la

Cathédrale

Les observations ont été de courtes

durées et ont été réalisées avec une grille

d'observation détaillée (voir annexe n°2). Cinq

thèmes ont été retenus : l'approche sensible,

l'analyse spatiale, les fonctions de la place, une lecture sociale et le

contexte historique et spatiale de la place. La grille reprend donc de

manière sélective les différentes catégories de ce

qu'il y a à observer.

2-2 L'observation des réunions de

quartiers

J'ai fait des observations dans des réunions de

quartiers, et plus précisément celles qui rassemblent les

habitants du quartier Cathédrale. Habitant moi-même dans ce

quartier, je pouvais facilement intégrer les réunions et ouvrir

des débats avec les personnes présentes autour de mes

thèmes de recherches. Le fait qu'ils ne sachent pas que je travaille sur

ces thèmes, m'a permis d'obtenir des propos objectifs de leur part.

Il s'agit ici de l'observation participante car

j'étudie le groupe en participant à ses activités. Pour

mener mon observation, je me suis appuyée sur cinq catégories,

à savoir : le cadre, le moment, les individus

(caractéristiques, tenue vestimentaire, pratique langagière,

corporalité, expression...), les comportements et les relations entre

les personnes.

3- Le questionnaire

Pour recueillir des informations, tant sur le patrimoine

Rouennais que sur la participation des habitants aux décisions

politiques, la méthode de l'entretien ne me paraissait pas suffisante.

Pour avoir une diversité plus grande de l'opinion des habitants, il m'a

semblé nécessaire de construire un questionnaire.

3-1 L'échantillon

Ce questionnaire a été distribué à

une centaine d'habitants actuellement Rouennais où l'ayant

été. La passation de questionnaire a donc été assez

simple du fait que tout le monde pouvait y répondre, mais il a bien

sûr fallu équilibrer les enquêtés, notamment en

fonction du sexe, de l'âge et de leur ville ou quartiers de

résidences afin d'avoir un échantillon

hétérogène.

Pour avoir une vision plus juste des opinions, il aurait

évidemment fallu multiplier les distributions, mais je me suis

fixée une limite de cent à cause des contraintes de temps.

En effet, lorsque j'ai commencé mon enquête, je

m'étais arrêtée à la méthode de l'entretien.

C'est seulement en février que j'ai trouvé la méthode du

questionnaire utile.

3-2 La confection du questionnaire

Lorsque j'ai construit mon questionnaire, j'ai choisi de le

diviser en 4 parties. La première est la partie d'identification

(âge, sexe, profession, ville de résidence, quartier) pour pouvoir

corréler ces variables avec les réponses et ainsi voir s'il peut

avoir un lien. Par exemple, un homme âgé, responsable d'une

association défendant le patrimoine et habitant le centre-ville de Rouen

a un profil qui pourrait expliquer ses réponses.

Ensuite, j'ai partagé mon questionnaire selon trois

thèmes :

Le premier traite de la perception du patrimoine rouennais

par les habitants, le second est la perception de la modernisation du

centre-ville et enfin le troisième est porté sur le

sentiment de participation aux projets politiques.

Mes questions demandent la plupart du temps des

réponses ouvertes. Selon François De Singly35(*), elles représentent des

avantages parce qu'elles privilégient les catégories dans

lesquelles les individus perçoivent le monde social, plutôt que de

les imposer par les modalités des réponses fermées. Aussi,

les questions ouvertes ouvrent des perspectives de codage de l'information

beaucoup plus grande.

4- Les conditions de l'enquête

Je vais dans cette partie, évoquer la façon dont

se sont déroulés les entretiens et les questionnaires.

4-1 Les entretiens

Au premier semestre, j'avais prévu de faire mes

entretiens du mois de janvier au mois de février inclus afin de faire

mes analyses au mois de mars. Mais le temps de prendre tous les rendez-vous

avec mes contacts a été plus long que prévu. J'ai pu

terminer mes entretiens dans la deuxième quinzaine du mois de mars et

chaque entretien a été retranscrit et analysé au fur et

à mesure (préparation de résumés pertinents de

l'information à retirer de chaque entretien). Vu que j'ai

effectué un stage à la mairie de Rouen, que j'ai fait passer des

questionnaires et que j'ai travaillé sur les réactions des

Rouennais36(*) concernant

le projet, j'ai réduit mes entretiens au nombre de 11 (8 habitants, 2

personnes d'associations et 1 architecte).

Les habitants qui ont accepté de répondre

à mes questions habitent tous à Rouen (depuis 5 à 60 ans).

Les critères de sexe et d'âge ont été très

diversifiés. J'ai pu interroger presque autant d'étudiants et

d'actifs, que de retraités.

La facilité pour trouver des contacts s'est aussi

manifestée par le fait que les premières personnes qui ont

accepté de faire l'entretien m'ont donné d'autres contacts, ce

qui m'a permis d'éviter des échecs.

Avec les habitants, les entretiens se sont tous passés

à leur domicile contrairement aux personnes d'associations qui m'ont

donné rendez-vous dans des lieux publics (Musée des beaux arts et

La Halle aux toiles) et à l'architecte qui m'a donné rendez-vous

à son bureau.

Les entretiens ont duré environ une heure durant

laquelle les personnes parlaient spontanément et donnaient leurs avis

personnels car ils ont bien compris que c'est ce que je recherchais. En effet,

je ne voulais pas qu'ils me fassent plaisir par leurs réponses mais

qu'ils disent leur ressenti face au patrimoine, à la reconquête du

centre ville, à la modernité, à la politique urbaine...

Les avis des associatifs sont d'autant plus forts sur la

question de la participation citoyenne que leur objectif est de dénoncer

la politique mise en oeuvre. Au travers leurs réponses, j'ai pu

comprendre qu'ils pensaient que je pouvais avoir un rôle de

« médiateurs » entre la mairie et eux.

Peut-être n'ont-ils pas cru à mon statut d'étudiante en

sociologie.

4-2 Les questionnaires

Au mois de janvier, il été question de faire

passer 100 questionnaires aux habitants actuels ou passés de Rouen. Mais

par soucis de temps, je n'ai pu en récolter que 50. Ils sont, comme pour

les entretiens diversifiés selon l'âge et le sexe.

J'ai pu faire passer facilement les questionnaires aux 20-30

ans et aux 30-40 ans. Mais certains amis à qui j'ai expliqué ce

que j'attendais ont pu faire circuler des questionnaires ce qui m'a permis

d'avoir un échantillon plus diversifié en âge

(jusqu'à 76 ans). Il était important pour moi d'avoir des

réponses de personnes âgées car elles vivent à Rouen

depuis de nombreuses années et ont un regard précis sur la ville

et ses évolutions.

Pour les questionnaires que j'ai moi-même

distribués, je les faisais remplir directement et je repartais avec. Les

autres personnes qui les ont fait passer à ma place ont fait

autrement : ils les ont donnés à leur entourage et leur

disaient de leur rendre plus tard. Cette technique est peu certaine car

beaucoup ont égaré le questionnaire ou n'ont pas pris le temps de

le remplir. Quand le questionnaire n'est pas à redonner directement, il

reste bien souvent oublié sur un coin de table.

Comme le moment de la rédaction est vite arrivé,

je n'ai pas pu en faire remplir d'autres. J'ai donc effectué mon analyse

avec les 50 que j'avais récupéré.

4-3 Les limites de la recherche

Au mois d'octobre, j'avais exposé une vague idée

sur laquelle je voulais travailler, soit le mélange des styles

architecturaux en ville. Je suis partie sur cette idée mais ma

directrice de mémoire m'a très vite mise en garde car mon sujet

n'avait pas d'aspect sociologique.

Tout en gardant un lien avec l'architecture, il fallait que je

change mon axe d'étude mais cela m'a pris quelques semaines.

Je me suis perdue dans des lectures trop vagues et je

n'arrivais pas à trouver un sujet précis. C'est en lisant les

journaux régionaux et l'actualité locale concernant la

polémique autour du projet Monet cathédrale que j'ai voulu

travailler sur la perception des habitants concernant la modernité du

centre-ville ainsi que sur leur rôle dans cette reconquête.

Mon objet d'étude étant devenu très clair

début novembre, j'ai pu commencer les lectures appropriées et la

collecte de documents.

Une autre limite s'est posée à moi, pour

étudier la participation des citoyens aux projets urbains il

était nécessaire que j'interroge des politiques (maire,

adjoints). Or, pendant tout le premier semestre j'ai envoyé des lettres,

des mails, téléphoné aux personnes concernées mais

en vain.

Je devais alors me contenter d'interroger des habitants mais

mon enquête était alors partielle. Tout s'est arrangé au

mois de février lorsque j'ai obtenu mon stage à la mairie de

Rouen. J'ai alors pu effectuer des entretiens informels avec l'adjoint au maire

chargé de l'urbanisme ainsi qu'avec des professionnels de l'urbain.

4-4 Présentation de l'analyse des

données

Afin de pouvoir comprendre comment peut être vécu

et perçu un changement spatial par les habitants et savoir quels enjeux

politiques en découlent, j'ai bâti une analyse en trois

parties :

Tout d'abord, je me suis penchée sur l'importance de la

labellisation pour la ville de Rouen. Il s'agit d'un point de départ

essentiel pour comprendre la motivation de la municipalité pour la

reconquête du centre ville et pour la suite de l'analyse. Dans cette

partie, j'ai également pris en compte la représentation du

patrimoine par les habitants pour savoir comment ils percevaient l'importance

de celui-ci pour l'identité de la ville.

Dans une deuxième partie, j'ai travaillé sur les

avis des habitants concernant la reconquête du centre ville et par

conséquent, sa modernisation. Les notions de mémoire et de

modernisation bâtiront cette partie. J'ai poursuivi la recherche en

interrogeant les positions des politiques pour comprendre leurs motivations et

les enjeux d'une modification spatiale.

J'ai terminé par une troisième partie qui traite

de la légitimité des habitants dans les décisions

relatives à leur environnement urbain. J'ai pris de nouveau deux points

de vue différents (habitants/politiques) sur ces questions :

« Comment les habitants sont intégrés dans les

processus de décisions ? » et « Les politiques

ont-ils la volonté de travailler avec les

habitants ? ».

1- Histoire urbaine

Pour éviter de nous perdre dans les repères

historiques, je décrirai le centre-ville de Rouen à partir des

années 1945, ce qui me permettra de retracer toutes les

évolutions et constructions qui ont pu avoir lieu depuis la fin de la

seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.

Les années d'après guerre sont celles de la

reconstruction. Un quart des logements est à reconstruire. Le choix est

fait de conserver le plan ancien de la ville et la même largeur de rues.

La largeur importante des rues et notamment de la rue Jeanne d'Arc est due

à l'action d'élargissement ou de percement des rues voulus par le

maire Charles Verdrel (1858-1868).

Comme dans le reste du pays, la croissance

démographique et la crise du logement entraînent la construction

de nouveaux quartiers, sur la rive gauche (à

Saint-Étienne-du-Rouvray et Grand-Quevilly en particulier) et sur la

rive droite (les Sapins et la Grand'Mare, Canteleu). On édifie sur la

rive gauche la préfecture, puis la cité administrative.

Les transformations de la ville dans les années 70-80

sont liées à l'action de Jean Lecanuet, maire de 1968 à

1993. Dans les années 70, a commencé la restructuration du centre

ville, éliminant des îlots considérés comme

insalubres, ce qui a permis de faire place nette pour la construction

d'ensembles immobiliers tels ceux qui sont bâtis autour de l'Hôtel

de ville à la place d'un quartier aux maisons à pans de bois.

Cependant, on prend vite conscience de la valeur architecturale des quartiers

anciens et on lance des opérations de sauvegarde, par exemple dans les

quartiers Est de la ville. C'est l'époque de la restauration des

façades, de la création des rues piétonnes (la rue du Gros

Horloge est en 1970 la première rue piétonne de France). En 1979

est inaugurée l'Eglise Sainte Jeanne d'Arc, sur la place du Vieux

Marché. De la même époque datent les tours de 18

étages du Front de Seine, ou le Palais des Congrès, sur la place

de la Cathédrale. Plus récemment fut construit l'Espace du Palais

et l'ensemble immobilier de la Place de la Pucelle.

Rouen est classée

Ville

d'art et d'histoire depuis le 12 février 2002. Il s'agit d'une

convention passée entre la commune et la Caisse des Monuments

Historiques permettant à la ville de profiter d'un label de

qualité, d'une aide financière et du raccordement à un

réseau national de promotion. En contrepartie, la ville s'engage

à employer un animateur du patrimoine et des guides agréés

par la Caisse.

La notion de Ville d'art née au tournant du

siècle est caractérisée par la qualité et le nombre

de trésors d'art, notamment historique avec leur décor peint et

sculpté, musées et collections qu'elle renferme, à la

manière d'un immense musée à ciel ouvert37(*). Il n'est pas possible

d'aborder le centre-ville de Rouen sans en saisir la richesse de son

patrimoine, notamment au sein de son coeur historique (se référer

au plan de la page suivante répertoriant les sites patrimoniaux du coeur

de Rouen).

Plan 2 : Les sites patrimoniaux au sein du

coeur de Rouen

Cet espace délimité

géographiquement par les boulevards extérieurs et les quais (et

donc facilement identifiable) recèlent 80% du potentiel historique de

Rouen. L'inventaire des sites classés donne 76 sites patrimoniaux

répertoriés. Un patrimoine donc dense dans le centre historique

et plus diffus hors de celui-ci. L'avantage mais aussi l'inconvénient de

cette répartition est que les visiteurs ne font que très rarement

l'effort de s'aventurer hors des « sentiers battus » de

l'offre patrimoniale mondialement connue à Rouen.

Notons également le nombre important

d'édifices classés dans la région et dans le

département :

|

Haute-Normandie

|

Eure

|

Seine-Maritime

|

|

Monuments classés

|

320

|

132

|

188

|

|

Monuments inscrits

|

577

|

230

|

347

|

|

Objets mobiliers classés

|

4066

|

1867

|

2199

|

|

Objets mobiliers inscrits

|

3694

|

1170

|

2524

|

|

Orgues

|

56

|

15

|

41

|

LES MONUMENTS CLASSES HISTORIQUES EN 1991

(unité : nombre)

Source : Direction Régionale des Affaires

Culturelles.

Comme on peut le voir dans ce tableau, la loi instaure deux

niveaux de protection complémentaires : l'inscription et le

classement.

Le classement est une protection forte qui correspond à

la volonté de maintenir les caractères du site ayant

justifié sa protection. Les sites classés ne peuvent êtres

ni détruits, ni modifiés dans leur état ou leur aspect

sans autorisation spéciale.

L'inscription sur la liste des sites est une mesure plus

souple. Elle constitue une garantie minimale de protection. Elle impose

d'informer l'administrateur de tout projet de travaux de nature à

modifier l'aspect du site.

Notons qu'il y a environ deux fois plus de monuments inscrits

que classés en Seine-Maritime. La différence est moins

significative pour les objets mobiliers mais il y a tout de même plus

d'objets mobiliers inscrits que classés.

Le patrimoine culturel qui comprend les monuments et objets

immobiliers inscrits et classés implique quelque chose qui nous a

été transmis par ceux qui nous ont précédés.

Ce patrimoine culturel ne peut plus aujourd'hui être ni vendu, ni

donné à des particuliers, ni détruit. Telle est la

différence essentielle entre le patrimoine familial et culturel38(*).

L'inscription d'un monument sur la liste des sites à

protéger demande de suivre une procédure :

|

DEMANDE D'INSCRIPTION

|

|

ÉTUDE PREALABLE

|

|

CONCERTATION LOCALE ET CONSULTATION DES CONSEILS MUNICIPAUX DES

COMMUNES CONCERNEES

|

|

CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES,

PERSPECTIVES ET PAYSAGES

|

|

TRANSMISSION DU DOSSIER PAR LE PREFET AU MINISTRE CHARGE DES

SITES

|

|

PUBLICATION ET NOTIFICATION DE L'INSCRIPTION

|

Qu'ils soient inscrits ou classés les monuments

demeurent des symboles qu'il faut respecter.

Salué par de nombreux auteurs, on voit le symbolique

historique prégnant de Rouen.

Victor Hugo l'avait

surnommée « la ville aux cent clochers » et

Stendhal

« l'Athènes du gothique »39(*). Enfin, Maupassant

écrivait « c'est là un des horizons les plus

magnifiques qu'ils soient au monde. Derrière nous, Rouen, la ville aux

églises, aux clochers gothiques, travaillés comme des bibelots

d'ivoire, en face, Saint Sever, le faubourg aux manufactures, qui dresse ses

mille cheminées fumantes sur le grand ciel vis-à-vis des mille

clochers de la vieille cité. Ici, la flèche de la

cathédrale, le plus haut sommet des monuments humains ; et

là-bas, la « Pompe à feu » de la

« Foudre », sa rivale presque aussi démesurée

et qui dépasse d'un mètre la plus géante des pyramides

d'Egypte »40(*).

De nombreux édifices ont été

endommagés par les bombardements de la

Seconde Guerre

mondiale, mais il reste heureusement quelques bâtiments remarquables,

religieux ou non.

La

Cathédrale

Notre-Dame, d'

architecture

gothique, inspira particulièrement

Claude Monet. Elle

possède, à la croisée du transept, une «

tour-lanterne »

surmontée d'une flèche en fonte qui culmine à 151

mètres de hauteur (la plus haute de France). La façade

occidentale est encadrée de deux tours, la tour Saint-Romain et la

Tour de Beurre.

La valeur de la ville est dans son coeur historique, à

travers ses monuments rares et non reproductibles41(*), c'est pour cela que je me

pencherai longuement sur le terme patrimoine, pour comprendre l'attachement

plus ou moins fort des habitants aux valeurs de leur ville.

La ville de Rouen a-t-elle une identité de ville

historique ? Les habitants l'identifient-elle comme cela ?

Il ne faut pas voir une séparation entre les

habitants d'une part et les monuments de l'autre mais il faut toujours prendre

en compte la dialectique entre le bâti et les rapports sociaux qui se

fondent à travers eux car une ville historique constitue en soi un

monument mais elle est également un tissu vivant42(*).

Les habitants portent-ils un intérêt aux

monuments ? Ont-ils des repères qui leur sont propres, qu'ils ont

construits ? Selon les actes du colloque intitulé « Des

bâtiments au public »,

- Il y a une relation de sens entre les habitants et leur

patrimoine car ils aiment reconnaître un bâtiment et même le

dater.

- Les personnes ont des choix esthétiques, elles aiment

donner leur avis, discuter l'image43(*).

2- La labellisation, un atout majeur

La labellisation est un atout majeur pour la reconnaissance

des villes. Si des villes obtiennent un label, tel que « Ville d'art,

Ville d'histoire », elles sont perçues et reconnues comme

ayant un intérêt certain tant au niveau culturel qu'historique. Ce

label permet la sensibilisation de la population au patrimoine, tout comme sa

préservation qui concourt à renforcer l'identité locale.

Dès lors que le label est attribué à une

ville, il en résulte plusieurs enjeux :

Tout d'abord, un enjeu social, c'est-à-dire

que la population va s'approprier le patrimoine et va voir la

nécessité de le conserver.

Ensuite il y a un enjeu territorial car la

valorisation du patrimoine d'une ville participe au rayonnement de toute une

région. Les actions de valorisation de la ville par

l'intermédiaire de la labellisation ont permis de développer une

image très positive de la ville.

Par ce constat on voit qu'il y a un enjeu identitaire de la

labellisation.

Pour finir, je dois citer un dernier enjeu non

négligeable qui est l'enjeu économique. La

reconnaissance que l'on accorde à une ville n'est jamais sans

conséquence pour son économie car le tourisme va permettre

à la ville de fonctionner.

L'atout majeur de Rouen est lié à son

centre-ville et notamment à son coeur historique qui le

légitimise. La partie de la ville la plus dotée en monuments

historiques est protégée par la loi pour que soit

préservée la valeur patrimoniale de cet espace. C'est ce qu'on

appelle le secteur sauvegardé. Sa protection et sa délimitation

sont stipulées par la loi Malraux et notamment par le premier

article : « Des secteurs dits « secteurs

sauvegardés », lorsque ceux-ci présentent un

caractère historique, esthétique, ou de nature à justifier

la conservation, la restauration ou la mise en valeur de tout ou partie d'un

ensemble d'immeubles, peuvent être créés et

délimités... ».

Il est important d'expliquer les spécificités du

secteur sauvegardé pour comprendre la façon d'agir des politiques

et des professionnels dans celui-ci et aussi pour comprendre les

réactions des Rouennais lors d'une modification spatiale dans le centre

historique.

3- Délimitation et contraintes du secteur

à embellir

Le secteur historique à Rouen est

délimité par la rue de la République, la rue de

l'hôpital, la rue de la Marne, la rue Moulinet, le boulevard de la Marne,

la rue de l'Europe, la rue Fontenelle, la rue du Change et la rue des

Bonnetiers. Tout ce qui est à l'intérieur de cet espace

représente le secteur A et le patrimoine qui s'y trouve est souvent

classé, aussi les transformations urbaines qui ont lieu dans cette zone

sont soumises à des règles très strictes.

En effet, comme il y a dans ce secteur des monuments, des

immeubles ou des parties d'immeubles classés « Monuments

Historiques », il n'y a pas de grande marge de manoeuvre pour

modifier le paysage urbain. Ces monuments ou bâtiments classés

sont régis, ainsi que leurs abords, par la loi du 31/12/1913, qui impose

une protection dans un rayon d'au moins 500 m aux alentours de monuments

classés. Et comme dans le secteur sauvegardé, il y a toujours au

moins un monument classé tous les 500 m, tout le secteur est régi

par cette loi.

Toutes ces mesures draconiennes prises pour conserver le

patrimoine sont bien appliquées. J'ai pu constater l'importance de ce

secteur lors de mon stage au service du droit des sols de la Mairie de Rouen.

Chaque semaine, le chef de service du droit des sols et l'Architecte des

bâtiments de France consacrent une journée pour passer en revue

les travaux qui sont prévus dans le secteur sauvegardé. Ils se

rejoignent sur le terrain pour constater ce que les propriétaires des

lieux veulent modifier et pour donner un avis favorable ou défavorable

aux travaux. L'Architecte des Bâtiments de France est aussi là

pour donner des conseils pour la couleur de la façade à refaire,

les matériaux à privilégier par exemple parce qu'il a

l'autorité sur le secteur sauvegardé ; ainsi son avis ne

peut pas être remis en cause.

Les habitants résidant dans le secteur

sauvegardé ne peuvent donc pas faire ce qui leur plaît pour leurs

travaux extérieurs.

4 L'épreuve du classement de l'UNESCO

Cette harmonie est notamment recherchée depuis que

Rouen s'est présentée deux fois au concours de l'UNESCO et

qu'elle n'a pas été retenue, entre autre, « pour

cause d'une trop grande hétérogénéité

architecturale », (P.A Lablaude, Chef des monuments

historiques, entretien n°1) :

« Tout d'abord, notre dossier manquait un peu de

sens au dire des experts. Il ne suffit pas de disposer d'un patrimoine

historique exceptionnel, encore faut-il avoir une véritable

démarche d'interprétation et d'animation du patrimoine car les

concurrents sont désormais très nombreux et la lutte est

sévère. Ensuite, les abords du centre historique de notre ville

ont été jugés trop peu soignés c'est-à-dire

les quais, les boulevards et les entrées de la ville. (...). Enfin, les

experts ont trouvé une ville très hétérogène

architecturalement. Avoir un patrimoine historique c'est le conserver en ne le

dénaturant pas par d'autres architecture », (Propos de P.

Albertini, Maire de Rouen, sur le site :

www.capidees.net).

Les membres de la municipalité acceptent ces remarques

qui sont à l'origine de cet échec mais se battent maintenant pour

que la ville ait une harmonie architecturale. Cette persévérance

pour la reconnaissance voudrait que chaque habitant fasse un effort, il n'est

pas libre de choisir ce qu'il aime pour son habitation mais ce qui est bien

pour sa ville.

Par exemple, les commerçants doivent avoir des

enseignes très réglementées et encore plus dans le secteur

sauvegardé :

En secteur A, l'enseigne perpendiculaire peut dépasser

de 0,6 m ou 0,8 m selon la largeur de la rue.

En secteur B, elle peut dépasser de 0,8 m, 1 m ou 1,2 m

selon la largeur de la rue.

L'objectif de ces mesures est de parvenir à une

harmonisation de la présentation des enseignes, afin qu'elles

participent à l'embellissement de la ville.

Un autre exemple tiré de mon stage : un

commerçant de la rue du Gros Horloge qui avait fait un soubassement en

placoplâtre a été obligé de refaire des travaux pour

y mettre de la pierre, qui est plus fidèle à l'environnement.

Si ces contraintes existent, c'est pour garder une certaine

harmonie, explique l'Architecte des Bâtiments de France. Il ne s'agit pas

de contraindre les habitants sur ce qu'ils doivent faire chez eux mais c'est un

devoir de conserver l'historicité du lieu, ce qui est le cas pour le

projet Monet-Cathédrale. Il s'agit de supprimer la friche du Palais des

Congrès, de réaliser un projet architectural contemporain et de

qualité tout en respectant les obligations du plan de sauvegarde du

centre-historique. L'Architecte des Bâtiments de France et la

municipalité se réjouissent donc d'avoir enfin une solution pour

redonner vie à ce bâtiment oublié et pour découvrir

les vestiges de la façade Romé. Il s'agit d'un des objectifs de

la reconquête du centre-ville.

Cependant, le projet Monet Cathédrale est très

mal compris pour ces raisons de contraintes qui ont pour but de réussir

à constituer une ville avec une architecture homogène :

« On ne peut rien faire dans cette ville, tout

est toujours beaucoup trop réglementé. Et là, on me dit

quoi ? Un bâtiment en verre !!! A non mais laissez-moi rire,

là on court à la catastrophe. On se fout vraiment de

nous ! », (Eric, Commerçant de la rue du Gros

Horloge, entretien n°3).

En effet, comment les commerçants et habitants du

secteur peuvent comprendre une telle différence entre ce qu'on leur

impose et ce que la municipalité laisse faire juste à

côté de la cathédrale ?

C'est d'autant plus incompréhensible que la ville a une

architecture trop hétérogène. Rouen a en effet des styles

architecturaux très diversifiés et ce phénomène se

renforce malgré les critiques de l'Unesco.

Des villes comme Reims ou Dresde, classées au

patrimoine mondial il y a plusieurs années ont également voulu se

moderniser. Mais aujourd'hui, leur suppression des villes classées est

effective. L'Unesco, qui s'attache à inscrire les villes au patrimoine

mondial, se met aussi un point d'honneur à vérifier si les villes

inscrites respectent les critères qu'elle a proposés. Les villes

classées qui ne respecteraient pas les critères seront

radiées.

5 Remettre en valeur un quartier ancien

La reconquête du centre-ville et notamment du quartier

historique, a pour but de le rendre plus dynamique, plus attrayant et de

valoriser son image. La ville de Rouen a choisi de reconquérir le

centre-ville par la réalisation de projets urbains qui devront

être des lieux qui attire une population qui délaisse le centre de

Rouen au profit de la périphérie.

Remettre en valeur un quartier ancien et lui redonner sa

valeur centrale, c'est agir sur tout le centre et toute la ville44(*).

Les projets urbains destinés au centre-ville se

manifestent par la préservation et la restauration du patrimoine. Il

s'agit également de veiller à ce que les nouveaux édifices

qui seront construits respectent l'environnement historique, ce qui constitue

le débat de la construction de l'espace Monet Cathédrale car il

est difficile de concilier protection et renouvellement du patrimoine urbain.

Il faut en effet construire dans ce qui est déjà existant et par

conséquent respecter l'histoire du lieu.

Cet espace Monet Cathédrale est plus moderne et a plus

de fonctionnalité que les bâtiments du centre-ville ; il

apparaît comme un atout majeur pour rendre plus dynamique le

centre-ville. Ce dynamisme recherché n'est pas nouveau dans les

objectifs des municipalités. Déjà en 1972, il y eut

l'opération de piétonisation de la rue du Gros Horloge qui fut la

première opération de piétonisation de France. Elle avait

bien évidemment pour but de rejeter les automobiles hors du centre-ville

mais aussi de lutter contre l'émergence des nouveaux centres

commerciaux qui sont dans des villes proches (Barentin et Tourville). Il

fallait revitaliser l'espace central en le valorisant le plus possible. Notons

que l'espace commerciale Saint-Sever avait la même portée,

c'est-à-dire, conserver la population Rouennaise et attirer les

habitants des villes extérieures.

Le rôle de la piétonisation du centre-ville de

Rouen qui se poursuit encore à ce jour est faite dans le but d'attirer

les habitants qui préfèrent aller faire leurs achats en

centre-ville. Le commerce est une attraction principale pour les secteurs

piétonniers. D'ailleurs, plus le secteur piétonnier est grand,

plus son attractivité est importante45(*). Pour le commerce, la piétonisation est un

point positif car il y a 50% de fréquentation de la clientèle de

plus lors de la création d'une rue piétonne46(*).

Aujourd'hui, bien que le projet de piétonisation soit

toujours d'actualité, d'autres projets voient le jour pour favoriser

l'attractivité vers le centre, et notamment l'hyper centre de Rouen.

En ce qui concerne l'espace Monet Cathédrale, il s'agit

de mêler la tradition au moderne : tradition parce que les monuments

historiques classés sont conservés et modernité parce que

se greffe à ce patrimoine historique un contenu moderne, orienté

notamment vers des activités de commerces et de loisirs.

Seulement, le changement n'est pas simple à mettre en

place car les professionnels de l'urbain, les politiques et les habitants qui

ont eu à donner leurs avis ne sont pas tous d'accord sur le principe de

concilier architecture moderne et patrimoine historique.

Par exemple, M. Goutal, Inspecteur Général des

Monuments historiques a émis un « avis favorable au

troisième permis de construire qui ne comprend plus la

dépose-repose de la façade Rômé mais sa conservation

en place ». Mais Mme Leprince, conservatrice des monuments

historiques n'est pas du même avis. Pour elle, « le dossier

présenté pour l'Hôtel Romé reprend l'étude

préliminaire d'octobre 2005, en la précisant par quelques

documents graphiques complémentaires. Mes réserves sont donc les

mêmes que celles déjà exprimées dans mon avis du 8

décembre 2005 ».

A travers les avis divergents, nous sentons bien qu'il y a une

envie de conserver l'âme de la ville.

L'architecte retenu pour monter le projet Monet

Cathédrale a une devise qui est celle de « vivre avec son

temps ». Loin de la nostalgie, il y a du plaisir à construire

du moderne, même si l'architecture moderne contraste avec les alentours

ce qui est le cas pour l'architecte de l'espace Monet Cathédrale :

« Certains exigent du pastiche,

c'est-à-dire la reproduction de formes anciennes avec des

éléments contemporains. Même si cela appartient à

l'architecture, je ne l'ai jamais fait : c'est inconcevable pour moi. Le

pastiche est un contresens, une énormité. Selon moi, la

modernité est supérieure », (J.P Viguier,

architecte du projet, extrait du Paris-Normandie du 02/10/2006).

Pourtant cela a déjà été fait sur

la place de la Cathédrale pour le bâtiment où se trouve

actuellement l'enseigne Etam.

Bâtiment qui accueillera l'enseigne Etam après

des travaux de rénovation (1998)

Le bâtiment de l'enseigne Etam rénové

(1999)

La ville de Rouen recherche à valoriser son

centre-ville. Il s'agit désormais de faire évoluer l'espace

urbain tout en conciliant les formes anciennes avec la modernisation du

centre-ville. Dans cette partie, nous verrons que cette tâche est

difficile à effectuer et nous allons comprendre pourquoi.

1- Patrimoine et représentation

Nous avons divisé les habitants en deux

catégories : soit ceux qui ont un fort attachement aux monuments

anciens et ceux qui veulent que leur ville se modernise.

1-1 Représentation du patrimoine par les

habitants

Les habitants accordent beaucoup d'importance au patrimoine

Rouennais et ont conscience du caractère unique de leur ville, seulement

il demeure très mal connu.

Certains habitants se distinguent par leur détachement,

voir leur désintérêt face aux questions patrimoniales.

Mes entretiens étant effectués avec des

personnes intéressées par le sujet, je n'ai pas pu m'en rendre

compte rapidement. Ce n'est qu'avec les questionnaires, qui ont

été distribués à un échantillon large de la