|

DÉDICACE

Je dédie ce travail,

À mon époux, LONGMENE FOPA Arnaud, fidèle

compagnon et proche conseillé, pour tous

ses efforts consentis, son

soutien sur tous les plans ;

À mes Parents, papa TIATSOP Paul et Maman DJEUDEUNE

Valérie, modèle éducateurs

pour les efforts consentis

et la confiance placée en ma modeste personne ;

II

REMMERCIEMENTS

La réalisation de ce travail n'a été

possible que grâce au concours de plusieurs personnes. Nous tenons

à exprimer nos sincères remerciements :

À notre directeur de mémoire, le Pr TSALEFAC

Maurice qui a bien voulu nous encadrer ce travail malgré ses multiples

responsabilités. Au Dr JULIUS TATA NFOR qui a accepté nous suivre

dans la réalisation ;

Aux enseignants du Département de Géographie de

l'Université de Dschang, les Pr KUETE Martin, NGAPGUE Jean Noël,

YEMMAFOUO Aristide, les Dr NDOKI Désiré, TCHEKOTÉ

Hervé, ÉTAME Soné, DONFACK Oliver, NGOUANET

Chrétien, LÉMOUOGUE Joséphine, ainsi que les enseignants

missionnaires, Pr FOTSING Jean-Marie, Mrs TIENTCHEU Clément, Mrs UMARU

Hassan, NGOU NJOU, KAMKUMO ; donc les cours ainsi que les conseils nous ont

été capitaux pour l'accomplissement de ce travail. Dans une

atmosphère empreinte de convivialité et de proximité, ils

ont su, à travers leurs conseils, leurs critiques et leurs

encouragements, guider nos premiers pas sur le chemin exigeant de la recherche

;

Au Dr MOYÉ Eric pour sa proximité, sa sympathie,

ses conseils et surtout son soutien à notre endroit dans le traitement

des données récoltées sur le terrain ;

Au délégué d'Arrondissement de

l'Agriculture et Développement Rural de Galim ainsi qu'aux responsables

chargés de la météorologie à la station de

Bamendjing qui ont mis à notre disposition les données et les

informations fiables pour la réalisation de cette étude.

Aux chefs traditionnels, les majestés MBEGHANG Samuel

et KETSOBOP Martin pour les informations qu'ils nous ont fourni, sans oublier

le chasseur des pluies Papa VEKOP David pour avoir partagé ses

connaissances et pratiques avec nous.

Aux Cartographes, Gimfack Sadio Stanis, Moyap Kevin dont les

différentes interventions nous ont permis d'avoir les différentes

cartes de la localité.

À mes Beaux-frères, belles-soeurs et

belles-mères respectivement, Papa JOU FOPA Jean Ricard, Maman FOPA

Esther, maman MAYEMFO FOPA Mireille et MASSOUANFO SEGNING Sandrine, qui restent

très présent dans ma vie ;

À mes frères et soeurs, amis et proches,

respectivement TAFOR Berlin, Romeo, Vannelle, Bescherelle ainsi qu'à

tous nos camarades de promotion pour leur soutien moral, le partage

d'expérience et de matériel pour la réalisation de cette

étude.

III

RÉSUMÉ

La localité de Bagam est de nos jours une cible de la

variabilité climatique. Elle figure parmi les localités de

l'arrondissement de Galim, situé au versant Sud des monts Bamboutos

(Ouest-Cameroun). Dominée par les pratiques agricoles, les perceptions

paysannes de cette localité affectent au quotidien leurs

activités. Ces étant notamment liées aux

irrégularités pluviométriques mais aussi à une

hausse de température. Cette problématique nous amène

à nous interroger sur la question de l'influence des perceptions

paysannes sur les pratiques et les croyances sociales et spatiales d'où

l'hypothèse selon laquelle leurs activités dépendent de

leurs perceptions par rapport à la variabilité climatique.

L'objectif de cette étude vise à montrer en quoi les perceptions

paysannes de la variabilité climatique impactent les activités en

milieu montagnard. Pour mieux apprécier les perceptions paysannes de la

variabilité climatique et les influences sur leurs activités, une

enquête semi-structurée à concerner cent personnes

réparties dans dix villages du groupement Bagam. Pour arriver à

ces résultats, nous avons fait appel à une méthodologie

qui a pris en compte quelques approches et techniques. Selon l'approche

qualitative et quantitative, le traitement et l'illustration des données

se sont effectués par les logiciels SPSS, Word, Excel, Map info et

Arcgis. L'effet de cette approche est lié à l'augmentation de la

température, et aux irrégularités pluviométriques

dont la population de Bagam approuve aujourd'hui par rapport au temps

passé que la variabilité climatique est une réalité

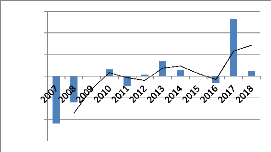

dans leur zone par exemple en février 2018, la pluviométrie

était de 91,8mm, 2012 la pluviométrie était de 80,7mm et

une hausse de température qui sévit depuis 2016 à 2018.

Outre, les effets de cette perception de la variabilité climatique ont

poussé ces paysans à faire des pratiques pouvant leurs aider

à surmonter leurs difficultés. Nous pouvons citer entre autre

chasser ou dévier les pluies ; les prières collectives de demande

des pluies à travers les rites traditionnels, modification des dates de

semis, la transhumance, l'utilisation des pesticides, utilisation des semences

résistantes aux mauvaises conditions climatiques, plantation des avocats

greffés. La nécessité de rendre plus accessible et

facilement réalisable les pratiques et croyances contribueront

certainement à rendre durable les effets de ces pratiques d'une part et

d'autres part faciliterait leur diffusion sur l'étendue du territoire.

La sensibilisation des villageois sur la notion du climat contribuerait aussi

à réduire l'implication de ces derniers dans la modification du

climat.

Mots clés : Perception paysanne,

Variabilité climatique, Bagam

XII

ABSTRAT

The locality of Bagam is nowadays a target of climatic

variability. It is amongst the localities of Galim Sub Division located on the

southern flank of Mount Bamboutos, West Region of Cameroon. Dominated by

agricultural practices, this zone has witnessed difficulties related to the

harsh climatic conditions. These difficulties are not only inherent in time and

space, but also in the identification of peasant strategies to face these

climatic problems. This problem has pushed us to the question of taking into

account the perceptions of the village communities in the study of climate from

which the hypothesis according to which climatic variability can also be

studied without the intervention of the measured data, that is to say reporting

the figures of the meteorological situation. The objective of this study is to

document the perceptions of village communities on the notion of climatic

variability. To better appreciate the perceptions of climate variability and

the adaptation strategies put in place, a semi-structured survey involving 100

people distributed in the 10 villages of Bagam was used. To arrive at the

results, we used a methodology that took into account some approaches and

techniques. According to the qualitative and quantitative approach, the

processing and illustration of the data were carried out using SPSS, Word,

Excel, Map Info and Arcgis software. The effects of this approach is related to

the increase of temperature and rainfall irregularities thereby influencing the

population of Bagam to conclude that climatic variability is a reality

especially when compared to the past. For instance, in 2018 rainfall was

91.8mm, 2012 rainfall was 80.7mm as well increase temperatures since 2016-2018.

The effects of this perceptions to climatic variability has influence these

peasants to put in place adaptation strategies such as to hunt or deviate the

rains, a collective traditional rites for the returns of rain, modification of

the planting season, transhumance, the use of pesticides, the use of resistant

seeds on bad climatic conditions. In view of the persistent negative effects of

climate variability, we estimated that that these strategies are insufficient

to combat the effects of climatic variability in the locality. The need to make

these strategies more accessible and easily implemented will certainly

contribute in making the effects of these practices sustainable on one hand, to

facilitate their dissemination over the vast territory. Food insecurity in some

households could be improved.

Key words: Perception, Climate

Variability, Peasant Adaptation, Bagam.

1

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'étude climatique à l'usage des savoirs

vécus demeure de nos jours une préoccupation majeure pour

l'avenir de l'humanité. Les perceptions qu'avaient les paysans dans le

passé ne sont plus les mêmes dans le temps actuel,

particulièrement dans la localité de Bagam.

Néanmoins, les paysans se sont vus imposé un

rythme non habituel du climat avec des conséquences dans divers domaines

de la vie rurale d'où la question principale est celle de savoir quelle

perception la population locale de Bagam a de la variabilité climatique

en milieu montagnard ? Cette question nous conduit à examiner l'objectif

général qui est celui de documenter les perceptions locales de la

variabilité climatique dans la localité de Bagam.

L'hypothèse générale de cette étude est que les

perceptions paysannes sur la variabilité climatique impacte leurs

activités du quotidien. Ce qui nous a amené à identifier

quatre hypothèses spécifiques vérifiables sur le

terrain.

De ce qui précède, il est question pour nous

dans la première partie de faire un état de lieux sur la

variabilité climatique dans la zone d'étude, ce qui nous

amène à présenter en premier temps les facteurs physiques

et humains favorables à l'étude de la perception climatique puis

présenter en second temps les perceptions locales de la

variabilité climatique. Ensuite, la deuxième partie portera sur

l'opérationnalité des pratiques mise en place par les paysans

pour faire face à la variabilité climatique ainsi qu'une

confrontation entre le climat perçu des paysans de Bagam et les

données mesurées de la station météorologique de

Bamendjin.

I- CONTEXTE DE RECHERCHE

1- Définition du sujet

La notion de perception climatique est mondiale à nos

jours suite aux multiples perturbations du climat, soit par augmentation de la

température soit par sa régression, soit par une abondance ou un

déficit des pluies mais aussi les irrégularités

pluviométriques bref les phénomènes climatiques. De ce

fait chaque communauté à sa façon de percevoir cette

péjoration climatique à travers les stations météos

pour certains et la perception de l'oeil pour d'autres. Ainsi nous avons des

groupes internationaux, continentaux, nationaux, régionaux et locaux qui

font face à la variabilité climatique puis se mobilisent afin de

limiter ces aléas à l'échelle globale.

À l'échelle internationale nous avons la

publication du rapport spécial commandé au Groupe d'Experts

Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) lors de la

Conférence des Nations Unies de décembre 2015 en France (COP21)

qui a accouché de l'accord de Paris sur le climat stipulant une hausse

de 1,5°C des températures. Ce groupement scientifique a pour but

de

2

gérer sereinement les controverses sur la science,

d'établir les consensus ou dissensus sur les questions données et

d'informer les États membres sur l'état de la recherche sur ces

sujets.

L'Union Africaine pense que le continent africain est le plus

vulnérable face à ces phénomènes de

variabilité et de changement climatique. Cette

vulnérabilité s'observe d'une part à travers sa forte

dépendance à l'agriculture pluviale et d'autre part par le

mauvais rendement dont souffre un certain nombre de pays subsahariens.

Au niveau national, le ministère de l'agriculture et le

développement rural du Cameroun stipule que le climat est un facteur

indispensable de production agricole. Ainsi une pluviométrie peu

abondante et des températures extrêmes peuvent entraver ou

stimuler le développement des plantes. C'est le cas par exemple des

régions de l'Extrême-Nord et du Nord qui entre 2001 et 2007

étaient considérées comme les régions les plus

pauvres avec une baisse importante du régime pluvial mais aussi à

un dessèchement des cours d'eau : cas du Lac Tchad. Ceci influence sur

les performances agricoles.

Nous avons aussi le comice agropastoral de 2011 à

Ébolowa où l'État camerounais soulignait l'importance de

l'agriculture rappelant que l'agriculture de deuxième

génération devrait contribuer à l'émergence du

Cameroun à l'horizon 2035. Cependant la maitrise des impacts

négatifs du climat reste un véritable problème.

L'échelle régionale nous ramène sur des nombreuses

études qui ont été faites dans le cadre de la

variabilité climatique et la dynamique des milieux agraires sur les

hauts plateaux de l'Ouest. C'est l'exemple de Tsalefac (1999) qui a fait un

penchant sur la quantité annuelle et interannuelle des pluies en

montrant que la répartition des pluies a un impact sur l'activité

agricole. Ce canal nous amène directement dans la localité de

Bagam où nous nous sommes engagés d'analyser l'idée qu'ont

les paysans sur le climat local de Bagam depuis plusieurs années.

2- Justification

Le climat n'est pas qu'une série de chiffres mais bien

une impression qui est ressentie. Le village Bagam est à cet effet une

zone à dominance agricole (culture vivrière, maraichers, de

rente, l'élevage porcine, élevage des chèvres...). Deux

raisons nous ont conduits au choix de notre sujet à savoir les raisons

économiques et scientifiques.

Sur le plan économique, il faut rappeler que le village

Bagam est bien connu comme une zone de forte production agricole. Qui dit

production agricole dit équilibre climatique et une bonne maitrise de la

variabilité climatique. Notre souci est donc de mesurer le rôle du

climat, ou mieux de comprendre l'effet de la perception paysanne de la

variabilité climatique sur la productivité, le système

animal et végétal.

3

Sur le plan scientifique, il s'agit pour nous d'un

élément de curiosité afin d'accomplir une mission dans la

recherche scientifique étant donné notre proximité avec le

village Bagam pour y avoir grandi, j'ai eu cette envie d'y faire des recherches

sur les perceptions climatiques en m'inscrivant dans la filière

géographie à l'Université de Dschang. Ce sujet

présente divers intérêts à savoir

l'intérêt économique, climatique et environnement, social

et politique

L'intérêt climatique et environnemental

réside au fait qu'il est judicieux de dire que l'étude du climat

local du village Bagam permettra à une prise en compte des suggestions

des paysans et de leurs stratégies. Aussi, le respect des normes

environnementales serait profitable si on sensibilise la population locale dans

le cadre de la lutte contre la dégradation du cadre de vie en limitant

la déforestation, les feux de brousse qui contribuent d'une

manière ou d'une autre à la variabilité climatique

locale.

Sur le plan économique, ce sujet a une portée

économique parce que à partir du moment il y'aura sensibilisation

de la population à une adaptation face à la péjoration

climatique et au calendrier des activités mais aussi une

amélioration des rendements dans différents secteur

d'agriculture, ceci contribuera à l'augmentation du PIB tant à

l'échelle d'arrondissement, départementale que nationale.

Sur le plan socioculturel, il est tout à fait clair que

ce sujet est intéressant dans la mesure où lorsqu'il y'aura une

sensibilisation efficace, la société profitera des

méthodes mises en place pour étudier le climat sans

l`intervention des données issues de la station

météorologique autrement dit l'apport des techniques paysannes

dans l'adaptation à la variabilité climatique. De ce point de

vue, la population locale se sentira motiver d'être l'un des acteurs

contribuant à la mise en place des stratégies pour faire face

à la variabilité climatique.

Sur le plan politique, ce sujet a une portée politique

dans la mesure où la lutte contre la variabilité climatique

locale par cette population contribue à la lutte contre les changements

climatiques à l'échelle nationale puis démontre

l'efficacité des politiques étatiques face au climat.

2-Délimitation spatiotemporelle

a-Délimitation spatiale

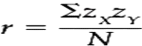

L'espace concerné par notre étude est celui qui

couvre le groupement Bagam. Cette localité est en effet située

dans l'Arrondissement de Galim, département des Bamboutos, Région

de l'Ouest. C'est un Groupement de 107 chefferies de troisième

degré, couvrant environ 291 km2 de superficie et qui partage

ses frontières avec plusieurs chefferies des Régions de l'Ouest

notamment les chefferies Bamessingué, Bamenyam, Bamendjing, Bati,

Bamesso, Bamendjida et Bamenkoumbo et du Nord-Ouest parmi lesquelles Baligam,

Baligashu, Balikumbat, Bafandji). Son profil démographique,

socio-économique et environnemental montre un potentiel important

4

en ressources naturelles (ressources en eau, ressources

halieutiques, minières, agricoles, touristiques, etc.), mais une

détérioration continue des conditions culturelles,

socio-économiques et environnementales (Plan de Développement

Local de Bagam)

Sur le plan géographique, Bagam s'étend entre

10°15'0» et 10°25' 0» de longitude Est ; et entre 5°

25' 0» et 5° 40' 0» de latitude Nord. D'après les points

cardinaux, Bagam est limité au Nord par Ngoketundja, au Sud par

Bamenkoumbo, à l'Ouest par Bamenyam enfin à l'Est par Bamendjing

(Plan de Développement de Local de Bagam)

b-Délimitation temporelle

La période de notre étude va du passé au

temps présent ; c'est-à-dire de 1960 à 2018. Pour mener

à bien notre étude nous nous sommes rapprochés à la

station météorologique de Bamendjing afin d'entrer en possession

des données factuelles. En effet les données que nous avons

obtenues sont des données pluviométriques, les

températures Maxima et Minima, les données d'évaporation

et d'évapotranspiration allant de 2007 à 2018. Outre nos

données sont constitués en fonction du temps, c'est-à-dire

nous nous sommes documentés auprès de la délégation

départementale d'agriculture des Bamboutos puis nous avons eu les

rapports trimestriels des activités de la DDADER de Galim notamment des

années 2012, 2016, 2017 et 2018. Donc les données pouvant

permettre la réalisation de cette étude se situe entre 2007

à 2018.

II- PROBLÉMATIQUE

L'étude du climat avec les chiffres donne l'impression

que les savoirs locaux c'est-à-dire les paysans avec diverses

indicateurs ne peuvent pas via les expériences du passé, faire

ressortir la connaissance et l'évolution du climat dans les zones

montagnards. Depuis plusieurs décennies le Cameroun fait face à

la variabilité climatique. Face à cet état de chose, nous

nous sommes penchés dans le village Bagam afin de comprendre la

perception des populations face à cette notion de «

variabilité climatique » ; mais le constat fait est qu'avant les

paysans de Bagam avaient une pensée positive sur le climat, de nos jours

leurs intervention sont négatives.

La pensée négative qu'à la population de

Bagam face au climat se traduit ici par les pratiques sociales et spatiales.

Ceci dit, le réel problème de cette recherche est que les

perceptions que la population de Bagam a du climat influence les

activités sociales et spatiales. Autrement dit le regard porté

par les paysans sur l'évolution du climat impacte sur leurs pratiques et

leurs croyances.

Pour mesurer le degré des savoirs locaux sur la

variabilité climatique nous nous sommes posé comme question

principale celle de savoir : Quelle est l'influence des perceptions

paysannes de la variabilité climatique sur les pratiques sociales et

spatiales en milieu montagnard ?

5

En d'autres termes dans quelle mesure les perceptions

paysannes sur l'évolution du climat ont une influence sur leurs

pratiques et leurs croyances au quotidien ?

Après cette question principale découle plusieurs

questions spécifiques :

- Quels sont les facteurs physiques et humains permettant

d'étudier le climat de cette localité ?

- Quelles perceptions ont les paysans sur la variabilité

climatique dans la localité de Bagam ? - Quel est

l'opérationnalité des pratiques et les croyances paysannes face

à la variabilité climatique?

- Quel est le rapport du climat perçu avec les

aléas climatiques ?

III- REVUE DE LA LITTÉRATURE

Dans le cadre de ce travail, plusieurs ouvrages, articles et

mémoires scientifiques ont été consulté.

1-Percetion paysanne

Parlant des perceptions des paysans sur cette notion de

variabilité climatique, TIDJANI et AL (2016) ont réalisé

une recherche sur les « Perceptions de la variabilité climatique et

les stratégies d'adaptation dans le système Oasien de

Gouré au Sud-Est du Niger » où il ressort les perceptions au

niveau des précipitations et températures en montrant ces effets

sur les ressources végétales, ressources en sol et enfin les

stratégies d'adaptation. Il faut relever que cet auteur à

certains points de convergences avec notre travail et des points de

divergences. Les points de divergences notamment au niveau des

éléments qui favorise l'étude des perceptions locales de

la variabilité climatique, mais aussi la confrontation de ces

perceptions aux données météorologiques afin

d'évaluer leur niveau de corrélations.

En 2013 à Paris, lors d'une conférence le BGRM a

organisé une journée scientifique portant sur « la

perception du changement climatique » il pense que les sciences sociales

sur la perception du changement du climatique et ses impacts tels que

perçus à l'échelle individuelle mettent en évidence

des différences en fonction des contextes socioéconomiques et

culturels.

Les études d'AXA/IPSOS en 2012 stipulent que pour mieux

comprendre la perception mondiale des risques liés au changement

climatique, AXA a sollicité l'Institut IPSOS, afin de mettre en place

une étude d'opinion internationale sur les risques climatiques. En

interrogeant par internet plus de 13000 personnes âgées de 18 ans

et plus résidant dans 13 pays du monde sur 3 continents.

DOUMBIA et DEPLEU (2013) ont travaillé sur «

Perception paysanne du changement climatique et les stratégies

d'adaptation en riziculture pluviale dans le centre ouest de la côte

d'Ivoire » où ils analysent la compréhension du paysan de la

notion du changement climatique

6

dans la production du riz dans le département de Daloa.

Ils révèlent que l'impact le plus net en riziculture pluviale est

rattaché à la forte variation interannuelle et la faiblesse des

rendements obtenues.

La perception des perceptions des effets de l'érosion,

FOTSING JM (1993) a travaillé sur l' « Érosion des terres

cultivées et propositions de gestion conservatoire des sols en pays

Bamiléké » où il souligne que la pluie est le

principal agent qui menace de plus en plus les terres agricoles du pays

Bamiléké. Ce travail se situe dans les exemples d'érosion

enregistrés à Bagam où l'origine est liée est forte

pluie du passé

JEAN BOSCO et Al (2016) ont travaillé sur l'

«Agriculture paysanne et stratégies d'adaptation au changement

climatique au Nord-Benin » l'étude de ces travaux

s'intéressent à la compréhension des stratégies

développées par les producteurs en situation de changement

climatique, de ses effets perceptibles dans le paysage agraire et les mesures

mises au point pour y faire face. Il ressort que l'utilisation des moyens de

productions est raisonnée pour tenir compte des risques mais aussi une

autre voie d'adaptation explorée par les producteurs est basée

sur le développement de nouvelles activités agricoles pour tenter

de répartir les risques et/ou s'adapter aux nouvelles conditions de

productions, pratique de l'élevage par les agriculteurs.

DENANGAN et Djibril (2016) ont mené des études

sur la « variabilité climacique et les stratégies

d'adaptation en zone pastorale au Sénégal : Expérience de

la ferme agricole de Guelakh-Peulh » au sortir de cette étude, les

changements climatiques étant un fait réel partout dans le monde,

les populations de Guelakh-Peulh ont mis sur pied plusieurs stratégies

notamment la construction des puits modernes pour la disponibilité

permanente à l'eau, la culture fourragère pour le bétail,

l'agroforesterie et l'utilisation du compost pour restaurer la fertilité

des sols.

TIDJANI et AKPONIKPE (2012) ont réalisé un

travail sur « Évaluation des stratégies paysannes

d'adaptation aux changements climatiques : Cas de la production du maïs au

Nord-Benin ». Pour eux, l'évaluation sous ces scénarios des

méthodes paysannes d'adaptation aux changements climatiques

sélectionnées permet de recommander l'adoption des

variétés améliorés à un cycle court de

maïs et déconseiller : la pratique de semis tardifs à la

fois pour la variété locale et améliorée de

maïs et la réduction de la densité de semis tous

scénarios confondus, les densités appliquées étant

déjà propices pour faire face aux variations climatiques

actuelles dans la commune.

2- La variabilité climatique mesurée en milieu

montagnard

Sur la question de la variabilité climatique, YUFENYUY

(2016) a travaillé sur « le rôle des variabilités

climatiques dans l'émergence du paludisme et autres pathologies dans la

localité de

7

Kumbo au Nord-Ouest du Cameroun ». Dans ce travail, il

perçoit la variabilité climatique dans le Kumbo comme celui qui

contribue à la croissance de l'épidémie du paludisme. Il

met en évidence le rôle de la variabilité du climat et

d'autres pathologies dans le Kumbo. Aussi le rapport de l'hôpital

Baptiste de Banso (HBB) en 2014 montrait que plus de 30% des patients est

dû au paludisme particulièrement les enfants et les femmes, mais

les femmes sont les plus affecté par cette pathologie.

Dans la recherche de FONING (2016) portant «

variabilité climatique et impact sur les exploitations agricoles

paysannes : le versant Est des monts Bamboutos (Babadjou) », il montre

qu'à partir des années 2000, on a assisté à une

baisse sensible de la production dû à la variabilité

climatique. Il se justifie en ceci que pour certains, la variabilité du

climat se manifeste en l'occurrence de nombreux séquences sèches

qui s'étendent parfois sur de très longues périodes

à l'intérieur des périodes humides (périodes de

culture). Il résulte que les cultures s'assèchent et que les

paysans sont obligés de ressemer parfois. De même, on observe un

prolongement inhabituel des pluies qui est à l'origine de la pourriture

des récoltes. Pour d'autres, les saisons sèches sont anormalement

longues ou courtes, perturbant ainsi le calendrier agricole. Il stipule aussi

que pour les paysans, ces perturbations sont attribuées à des

faits maléfiques, ou non-respect de la coutume ; d'où de

nombreuses cérémonies sacrées qui sont organisées

pour implorer la pitié des dieux.

En milieu tropical d'altitude, plusieurs associations

internationales et gouvernementales se sont réunies autour de cette

question. Ainsi le GIEC (2007) estime que l'Afrique est le continent le plus

vulnérable à la variabilité climatique et la situation est

croissante à travers la combinaison de plusieurs stress à

différents niveaux de L'UA en 2014 pense par rapport à ses

prévisions relatives à la variabilité et au changement

climatique que le monde connaitra une augmentation de 2°c au cours des

deux prochaines décennies (2011-2020) et (2020-2030). Il stipule aussi

que l'Afrique connaitra très probablement un réchauffement au

cours de ce siècle et il sera susceptible d'être plus fort que le

réchauffement global en toute saison avec le réchauffement des

régions sèches subtropicales plus humides.

IV- CADRE CONCEPTUEL ET THÉORIQUE

Cette revue de littérature nous oblige à sortir

des approches générales et englobantes pour une étude

spécifique. La pertinence de ce sujet mérite une explication des

concepts comme perception et variabilité climatique.

1-Perception

La perception est l'action de saisir, de comprendre, de

représenter ou d'interpréter des phénomènes par

l'esprit ou par le sens. La perception paysanne des phénomènes

climatiques peut

8

être définie donc comme la façon des

paysans de comprendre, de représenter ou d'interpréter les

changements du climat qu'ils observent.

Ce concept tire son origine du vocable latin « perceptio

» et se rapporte à l'action et à l'effet de percevoir

(recevoir au moyen de l'un des sens les images, les impressions ou les

sensations externes, ou comprendre et connaitre quelque chose).

Elle désigne aussi l'ensemble des mécanismes et

des processus par lesquels l'organisme prend connaissance du monde et de son

environnement sur la base des informations élaborées

par ses sens, elle a généralement

une fonction cognitive d'interprétation des informations

sensorielles. Le Dictionnaire Larousse, définit la

perception comme l'action de percevoir par les organes de sens. C'est aussi

l'idée, la compréhension plus ou moins nette de quelque chose.

Les

théories de la perception s'organisent en fonction des

réponses qu'elles apportent à trois grandes questions bipolaires

: La question de l'inné et de l'acquis, la question du rationalisme ou

de l'empirisme, la question du globalisme ou de

l'élémentarisme.

Plusieurs auteurs ont utilisé ces théories.

Ainsi, Pour des auteurs comme JOHN L, WILLIAM J, GEORGE B, DAVID H, CLARK ou

Donald H, les perceptions sont apprises et

résultent de l'expérience et d'apprentissages.

Pour d'autres comme BARUCH S, EMMANUEL K, EWALD H, JOSEPH M, les gestaltistes

ou GIBSON, elles sont essentiellement automatiques et résultent de

capacités innées. Pour beaucoup de ces derniers, la perception

est une réponse passive, qui reflète plus ou moins directement la

structure de la stimulation.

Selon MERLEAU-PONTY, PASCAL D (2007), la perception

désigne un « contact naïf avec le monde » que la

philosophie à la tâche de « réveiller », en

remontant en déca des

constructions, et des idéalisations de la science, en

déca même des convictions de l'attitude naturelle, afin de

critiquer, de rectifier, de refonder les significations fondamentales qui

régissent notre intelligence de l'être et même

l'accès à notre propre être.

La théorie proposée par DAVID M. distingue trois

ordres de représentations extraites des informations sensorielles :

l'esquisse primitive, la représentation à 2,1 /2, la

représentation 3D. Seule cette dernière implique un accès

à la signification des objets.

L'esquisse d'une conception de la perception comme traitement

de l'information Les informations extraites par les mécanismes

sensoriels sont spécifiques de quelques caractéristiques de la

stimulation et par là restent fractionnées.

Tableau 1: Schéma conceptuel de la

perception

|

CONCEPT

|

DIMENSION

|

COMPOSANTE

|

INDICATEUR

|

|

|

Géomorphologique

|

-Erosion

-Glissement de terrain

|

9

PERCEPTION

|

PHYSIQUE

|

Biogéographique

|

-Extinction de certaines espèces

végétales

-Apparition de certaines espèces d'insectes et les

espèces de plantes -Développement de certaines maladies

liées aux animaux

|

|

Hydrologique

|

-Fréquence de sècheresse agricole -Fréquence

de sècheresse météorologique

-Fréquence des inondations -Fréquences de

sècheresse hydrologique

|

|

ANTHROPOGENIQUE

|

Anthropologique/ Culturelle

|

-Changement de système ou technique ancestral de culture

-Migration ou mobilité -Offrande aux dieux avec les sacrifices des

animaux -financement des rites par la communauté villageoise

|

|

Socioéconomique

|

-Perturbation du calendrier agricole -Réduction des

rendements -Augmentation de la productivité à travers les

pesticides

-Réduction des revenues de production

-Fluctuation des prix de certains produits agricoles sur le

marché -Taux de production en tonne par kg dans le temps et l'espace

-Nombre de non-migrants climatique dans le temps et l'espace

|

2- Le concept de « variabilité climatique

»

Le climat désigne l'ensemble des

phénomènes météorologiques qui se produisent

au-dessus d'un lieu dans leur succession habituelle. Cette définition

s'apparente à celle du climatologue Max Sorre qui le définit

comme étant l'ambiance atmosphérique au-dessus d'un lieu dans

leur

10

succession habituelle. Le climat se distingue également

selon ces régions (équatoriale, tropicale,

tempéré). De nos jours à cette notion de « Climat

» s'est ajouté à celle « Variabilité » et

de « Variabilité climatique ».

La variabilité d'un phénomène

désigne le changement de celui-ci. Cette variabilité est souvent

prévisible ou connue à l'avance. La variabilité climatique

se définit comme étant la variation de l'état moyen du

climat à des échelles temporelles et spatiales. Autrement dit,

c'est la variation naturelle intra et interannuelle du climat. Elle est une

caractéristique inhérente du climat qui se manifeste par les

différentes entre les statistiques de long de terme des

éléments climatiques (pluies, température,

humidité, durées des saisons) calculées pour des

périodes différentes. La variabilité du climat est souvent

perçue à travers l'irrégularité des

paramètres climatiques dans leur évolution.

De nombreux auteurs se sont prononcés sur ce terme. Il

s'agit de l'OMM (2013), Besant et Al (2007), AMANI M, MENDANCA(2004) et le GIEC

(2007) qui pensent la variabilité climatique est une fluctuation

saisonnière et interannuelle du climat parfois péjorative qui se

manifeste par un retard de pluies et le prolongement de la saison sèche

ou souvent par le prolongement de la saison des pluies et le raccourcissement

de la saison sèche.

Ce concept a été vite perçu par la

majorité des paysans lors de l'enquête de terrain ceci dû au

fait qu'ils connaissent des perturbations au niveau des retours de pluies et la

température qui devient de plus en plus élevé pendant la

saison pluvieuse conséquence terme variabilité climatique

certains l'attribuant à la sorcellerie et d'autres à un

phénomène naturel.

Tableau 2: Schéma conceptuel de la

variabilité climatique

|

CONCEPT

|

DIMENSION

|

COMPOSANTE

|

INDICATEUR

|

|

VARIABILITÉ CLIMATIQUE

|

Spatiale

|

Mauvaise répartition des

pluies

|

-Variabilité du nombre de jours

pluvieux

-variabilité des séquences pluvieuses

|

|

Intensification zonale des

températures extrêmes

|

-Variabilité des Séquences sèches

-Variabilité des saisons

|

|

Temporelle

|

Pluviométrie

|

-Les pluies journalières

-Ecart pluviométrique mensuel -Ecart pluviométrique

annuel -Ecart Pluviométrique inter annuel

-Ecart pluviométrique intra et inter

saison

|

|

Température

|

-Température journalière

-Ecart mensuel des températures -Ecart annuel des

températures -Ecart inter annuel des températures

|

11

|

|

|

Différents modes d'interprétation de la

|

|

Socioculturelle

|

Perceptions paysannes

|

variabilité climatique par les paysans

|

3-Pratique paysanne

Les activités agricoles, spécialement les

productions végétales, assurent une part

prépondérante de l'alimentation et des revenus des membres de

l'exploitation. Une analyse de la gestion des parcelles de culture par les

personnes vivant dans les unités de production permet de comprendre les

pratiques agricoles actuelles. Au Sénégal par exemple plusieurs

facteurs concomitants sont intervenus de manière décisive dans

les évolutions des pratiques agricoles par les paysans notamment la

généralisation de la culture attelée dans l'ensemble du

Sénégal et plus globalement l'incidence du programme agricole et

de la nouvelle politique agricole ; la détérioration des

conditions pluviométriques durant les vingt dernières

années ; la pression foncière liée au croit

démographique ...Dans la poursuite, les principaux changements

intervenus dans les pratiques agricoles depuis la fin des années

soixante intègrent non seulement l'évolution des techniques et de

l'organisation du travail, mais ils s'évaluent également en

fonction de la productivité du travail et de la terre ainsi que des

indicateurs d'évolution du milieu. Cette mise en perspective

apprécie la capacité d'adaptation et d'innovation de la

population agricole et pastorale, dans un contexte difficile. Etant

donné que la variabilité climatique est visible partout dans le

monde particulièrement en Afrique et surtout à Bagam, les paysans

pratiquent au quotidien des techniques visant à atténuer les

effets de celle-ci.

Tableau 3: Schéma conceptuel

des pratiques et croyances paysannes

|

CONCEPT

|

DIMENSION

|

COMPOSANTE

|

INDICATEUR

|

|

PRATIQUES ET CROYANCES PAYSANNES

|

Climatique

|

Excès de pluies

|

Faire appel à un chasseur de pluies

|

|

Excès de chaleur

|

S'abriter à l'ombre

|

|

Socioéconomique

|

Pratique paysanne

|

Exécution des rituelles par des danses et les chansons

dans les lieux sacrés

|

|

Matériel du rituel

|

Financement des rites par la communauté villageoise

|

|

Culturelle

|

Croyances ancestrales

|

-Collecte des semences par les chefs traditionnels

-Interdiction de semer avant les rituels

-L'arrivé des pluies après le rite

exécuté

|

|

Adoration des lieux

sacrés

|

-offrandes aux dieux (sacrifices des animaux)

-Exécution des danses

traditionnelles

|

|

Anthropique

|

Migration/

|

-Transhumance

|

12

|

|

Mobilité

|

-raison d'étude

|

|

Espace

|

Espace de culture

|

-l'irrigation des champs -Drainages des parcelles

|

|

Temps

|

Température

|

-Usage des engrais apportant un surplus d'eau suite à un

stress hydrique

|

|

Précipitations

|

Utilisation des produits

phytosanitaires

|

|

Planifié

|

Production agricole

|

-Planification des activités

agricoles en fonction de l'offre climatique

-La pratique des cultures contre saison

|

|

Programme

|

-Modification du calendrier

agricole

-Choix des cultures résistantes aux conditions du

milieu

|

VI-OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

1-Objectif principal

Notre objectif général de recherche est de montrer

en quoi les perceptions paysannes de la

variabilité climatique influencent les pratiques sociales

et spatiales en milieu montagnard

2- Objectif spécifique

Nous en déclinons plusieurs objectifs spécifiques

:

- Etayer les facteurs physiques et humains

permettant d'étudier les perceptions climatiques à

Bagam

- Comprendre les perceptions paysannes sur

l'évolution du climat de Bagam

- Montrer l'opérationnalité de ces

pratiques et croyances dans la localité de Bagam

- Montrer que le climat perçu à

Bagam est en lien avec les aléas climatiques

VII-HYPOTHÈSES DE LA RECHERCHE

1-Hypothèse principale

Les pratiques ou des activités sociales et spatiales

dépendent des perceptions paysannes de la

variabilité climatique

2-Hypothèse spécifiques

- Il existe plusieurs facteurs physiques et

humains ayant permis l'étude de la perception

climatique.

- Le climat perçu par les paysans a un

impact sur leurs activités au quotidien.

- Face à cette péjoration climatique certaines

pratiques et croyances paysannes sont

opérationnelles

- Le climat perçu par les paysans à Bagam est

lié aux aléas climatiques

13

VIII-MÉTHODOLOGIE

1-Enquête préliminaire et

questionnaires

Notre enquête s'est basée sur des dimensions

qualitatives et quantitatives, réalisé particulièrement

pour les enquêtes préliminaires en novembre 2018, puis

l'enquête par questionnaire en avril 2019 effectués au niveau de

10 villages du groupement Bagam à base d'un questionnaire semis

structuré. Il est à noter que le choix des villages enquête

s'est fait en tenant compte des réalités notamment dans les

domaines social, agricole, écologique de Bagam. Cette démarche,

nous ouvre la voie sur une perception des effets de la variabilité

climatique et les mesures d'adaptation paysannes mise en place. Le site

d'enquête effectué dans les villages sont illustrés dans le

tableau ci-dessous :

Tableau 4: Répartition de l'échantillon

enquêté par Village

|

Village

|

Personnes enquêtés

|

|

Menfoung

|

10

|

|

Kiéneghang

|

11

|

|

Mbévé 2

|

10

|

|

Bagam chefferie

|

10

|

|

Galim centre

|

15

|

|

Tata

|

10

|

|

Menghoh

|

8

|

|

Tsinégark

|

8

|

|

Tsisap

|

10

|

|

Barfack

|

8

|

Le tableau 4 est un échantillonnage aléatoire de

paysan enquêtés ce qui nous a permis à un moment

donné d'aller vers les personnes cibles. Cependant le critère de

choix a été appesanti sur l'âge, le sexe et

l'activité socioprofessionnelle. Cet échantillon de 100 personnes

est composé de 50% des agriculteurs, 20% des

agriculteurs/éleveurs, 17% des traditionnalistes, 10% des

éleveurs nomades et 3% des chasseurs de pluies. Dans cette étude

la représentativité de la femme a été à

l'ordre de 23% avec un âge moyen de 35 ans accompagné d'un taux

d'instruction de 3%. L'ampleur observée dans chaque village nous a

amené à choisir le ratio de 8, 10, 11 et 15 personnes partant

d'un village à l'autre.

De même, il faut souligner qu'au niveau de

l'étude de cette variabilité et ses stratégies, la tranche

d'âge de personnes enquêtées concernait des personnes allant

de 30 à 70 ans. Les raisons de ce choix sont que les personnes de la

trentaine lors de l'étude, ont une idée par rapport à la

pluviométrie et température du passé alors les personnes

âgées entre 60 à 70 ans sont des personnes pouvant

données de l'information claire aux changements environnementaux.

14

2- Les entretiens

Les entretiens ont été également une voie

susceptible de nous aider dans la réalisation de cette recherche. Ces

entretiens se sont tenus dans le groupement Bagam notamment avec le

délégué d'arrondissement de l'agriculture et du

développement rural de Galim, les chefs traditionnels et leurs notables,

les grands exploitants, le chef de service de la météorologie de

Bamendjing ainsi que les grands exploitants agricoles de Bagam. Les chasseurs

des pluies, et les éleveurs nomades afin de mieux croiser les

données recueillis et préciser les grandes périodes de

rupture. Au sortit de ces entretiens, nous avons retenu que la

variabilité climatique est une réalité de nos jours, au

quotidien il adopte plusieurs mesures pour y faire face.

3-Traitement et représentations des

données

Cette partie implique non seulement l'utilisation des

logiciels tels que : Spss, Arcgis, Excel et Word, mais aussi l'utilisation de

l'appareil photographique, les données sous formes de tableaux et

graphiques à travers Excel et Word étaient également

incontournables. Comme tel, l'ensemble des données recueillies sont

élaborées dans les tableaux. Les statistiques de la population

sont résumées sur les graphiques et les tableaux.

Pour calculer la corrélation entre la production

agricole et les données climatiques telles que la température et

la précipitation. Nous avons utilisé la corrélation de

Pearson. Pour le faire, on procède par chercher les valeurs de Z pour X

et Y.

X--Paramètres climatiques (température et

précipitation) alors que Y-- à la production de maïs. La

valeur Z est calculée à travers la formule suivante :

X : Paramètres climatiques

u : Moyenne

Ô : Ecart type

Après avoir calculé la variable Z, nous avons

procédé par le calcul de la corrélation de

Pearson, qui est une corrélation entre deux variables

quantitatives définit par :

N : nombre d'année

considéré

r : varie entre 0 et 1

Remarque : lorsque la valeur r--1, c'est qu'il y'a forte

corrélation entre les variables. Mais si r--0, cela prouve que la

corrélation entre les variables est faible. Pour déterminer la

contribution des variables climatiques dans le changement de production

agricole, on a procédé par calculer la corrélation de

détermination r2 d'où la

proposition=r2*100.

15

4-Difficultés rencontrée et

résolutions lors de la recherche

Au cours de nos investigations, nous nous sommes

confrontés à un certain nombre de difficultés auxquelles

nous avons cherché rapidement les voies de résolution.

-Lors de notre enquête sur le terrain, Bagam

étant une localité encore enclavé, pendant nos

séjours sur le terrain nous avons passé une semaine sans

électricité avec des conséquences possibles sur

l'utilisation de nos appareils ; ce qui a largement influencé nos

enregistrements ainsi que les prises d'image.

- L'autre difficulté résidait au fait que la

plupart des informateurs étaient réticent à

répondre à nos question, estimant que nous étions des

agents de l'État envoyés les espionner ; d'autres nous

identifiaient aux services de renseignement travaillant pour l'armée

étant donné la proximité de notre zone d'étude avec

la région du Nord-Ouest en proie à l'insécurité.

Pour pallier à cela nous avons insisté et expliquer à ces

populations le bien fondé de notre enquête enquêtés

l'importance de cette recherche.

- Nous avons aussi eu des difficultés d'ordre

méthodologiques relatives à la collecte des données sur le

terrain. À cet effet, nous avons eu du mal à avoir des rapports

annuels ou semestriels de Bagam, au niveau de l'arrondissement et même

à l'échelle départementale, au même titre que des

photographies aériennes du passé et du présent ; ce qui ne

nous a point aider lors de la réalisation des cartes.

5- Synthèse de l'étude

Tableau 5 : Synthèse de

l'étude

|

THEME : PERCEPTION PAYSANNE DE LA VARIABILITE CLIMATIQUE

EN MILIEU MONTAGNARD DE LA LOCALITÉ DE BAGAM

(OUEST-CAMEROUN)

|

|

PROBLÈME GÈNÉRAL

|

Les perceptions paysannes sur l'évolution du climat ont

une influence sur les activités et les pratiques sociales et

spatiales.

|

|

Question principale Quel est l'influence des

perceptions paysannes de la variabilité climatique sur les pratiques

sociales et spatiales en milieu montagnard ?

|

Objectif générale

Montrer en quoi les

perceptions paysannes de la variabilité climatique

influencent sur les pratiques et les croyances sociales et spatiales en milieu

montagnard

|

Hypothèse générale Les

perceptions paysannes dépendent des pratiques sociales et spatiales

|

|

Question spécifique

|

Objectif spécifique

|

Hypothèse spécifique

|

16

|

1-Quels sont les facteurs physiques et humains

permettant d'étudier le climat local de Bagam ?

|

-Etayer les facteurs physiques et humains ayant

favorisés l'étude de la perception climatique de Bagam

|

-Il existe plusieurs facteurs qui nous permettant

d'étudier la perception climatique de Bagam

|

|

2-Quel est la situation de la perception

paysanne de la variabilité climatique à Bagam ?

|

-Comprendre les perceptions paysannes sur la variabilité

climatique

|

- Le climat perçu par les paysans a un

impact sur leurs activités du quotidien

|

|

3-Quel est l'opérationnalité de

ces pratiques et croyances face à la variabilité climatique?

|

-Montrer les pratiques et croyances paysannes

face à la variabilité climatique

|

-Face à cette péjoration climatique, les pratiques

et les croyances sont opérationnelles

|

|

4-Quel est le rapport entre le climat

perçu et les aléas climatiques ?

|

-Montrer que le climat perçu par les

paysans est liés aux aléas climatiques

|

-Le climat perçu par le paysan est lié aux

aléas climatiques

|

IX- RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Dans le cadre de cette recherche, le travail a

été structuré en quatre chapitres ainsi qu'il suit :

Le Premier chapitre examine les éléments

physiques et humains qui favorisent l'étude de la perception

climatique.

Le deuxième chapitre analyse les

perceptions paysannes de la variabilité climatique dans la

localité de Bagam. Cette partie consistera de voir le regard de la

population locale de Bagam sur la variabilité climatique puis de faire

une mise en évidence en insistant sur les indices passé et actuel

du climat mais aussi en mesurant l'influence de ceci sur leurs

activités

Le troisième chapitre porte sur

l'opérationnalité des pratiques et croyances face à cette

péjoration climatique

Le quatrième chapitre analyse les

rapports entre le climat perçu avec les aléas climatiques. ll

s'agit pour nous d'établir les liens entre ce qui est dit par les

paysans et les données découlant de la station

météorologique puis des données issues des archives

17

CHAPITRE I : LES FACTEURS PHYSIQUES ET HUMAINS FAVORISANT

l'ÉTUDE DE LA PERCEPTION CLIMATIQUE DANS LA LOCALITÉ DE BAGAM

Introduction

Situé dans l'arrondissement de Galim, Bagam est une

zone où l'activité agricole est crucial en particulier le vivrier

et le maraicher. Qui dit monde rural, dit monde agraire par conséquent

une bonne maitrise des phénomènes climatiques. De nos jours, dans

le groupement Bagam, on observe une perturbation des paramètres

climatiques selon laquelle certains éléments des atouts physiques

et humains favorisent l'étude des perceptions climatique de cette zone.

Ce dérèglement climatique nous amène a

déclaré à la première hypothèse que les

facteurs physiques et humains sont favorables pour étudier les

perceptions climatiques à Bagam. Il sera question pour nous dans ce

chapitre d'insister sur les éléments qui permettent

d'appréhender la notion de perception climatique. Les résultats

obtenus sont les suivants.

I.1. Facteurs physiques de la localité de Bagam

Il s'agit ici de mettre en exergue les différents

éléments physiques qui sont favorables dans l'étude des

perceptions.

I.1.1. Situation de la zone d'étude

Administrativement, le Groupement Bagam est situé dans la

Région de l'Ouest Cameroun, Département des Bamboutos,

Arrondissement de Galim. Localisé au Nord-Ouest de la ville de Mbouda

(chef-lieu du Département des Bamboutos), il couvre une superficie

estimée à 291 km2 et partage ses frontières

avec plusieurs Chefferies des Régions de l'Ouest (Bamessingué,

Bamenyam, Bamendjing, Bati, Bamesso, Bamendjida et Bamenkoumbo) et du

Nord-Ouest dont (Baligam, Baligashu, Balikumbat, Bafandji) (Plan de

Développement Local de Bagam). Géographiquement, Bagam

s'étend entre 10°15'0» et 10°25' 0» de longitude Est

; et entre5° 25' 0» et 5° 40' 0» de latitude Nord (Plan de

Développement Local de Bagam) : figure18.

.

S

F

I.

18

D'après le PDL, Le climat de Bagam est du type

camérounien d'altitude : une courte saison sèche de novembre

à février et une longue saison de pluies de mars à

novembre. La température moyenne annuelle est d'environ 20°C, ce

climat est très influencé par la chaine des Monts Bamboutos qui

culminent à 2740m. Ce qui amène le MINADER a

déclaré que « Le climat est un facteur indispensable de

production agricole ». D'après l'enquête de terrain la

population de cette zone distingue en leur langue locale deux saisons

climatique :

a-« Ghab mbun »ou saison

pluvieuse

Le « Ghab mbun » est

Caractérisé par une longue saison pluvieuse qui va de mi-mars

à mi-novembre. Cette période constitue pour eux une

période où le dur labeur commence c'est-à-dire chacun se

bat pour ces activités champêtres afin d'être pleinement

à l'aise pendant le «Ghab

zièhkoukh » pour qualifier la saison de famine pour certains

qui est généralement vécu au mois d'avril, mai, juin. Ce

climat est très pluvieux par conséquent elle est qualifié

d'un climat tropical humide. La pluviométrie est de l'ordre de 1700

à 2000 mm d'eau par an.

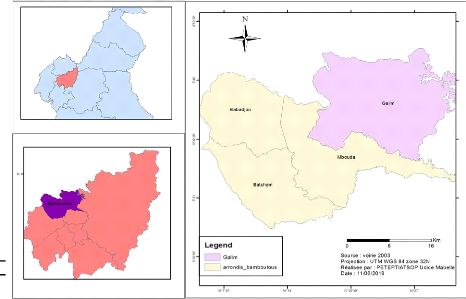

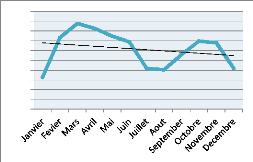

3000,00

R2 = 0,4468

y = 42,194x + 1684,8

2500,00

2000,00

1500,00

1000,00

500,00

0,00

19

Source : Station météo Bamendjing,

2019

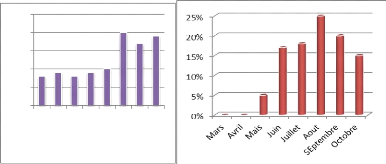

Figure 2 : Précipitation interannuelle de

Bagam (2007-2018)

La variation interannuelle observée sur la figure 19

(2007 à 2018) présente les différentes années de

pluie. Il ressort qu'à Bagam la quantité de pluies reçues

en 2017 est de 2484,89 mm tandis que 2007 avaient enregistrés une

quantité de pluies de 1520,10 mm. Il faut aussi noter que de 2007

à 2018 la pluviométrie n'est pas médiocre, ce qui

permettait une pratique agricole sans aucune difficulté, mais davantage

on note ces variations annuelles de pluies. Nous allons nous intéresser

sur les précipitations mensuelles des pluies de 2007 à 2018.

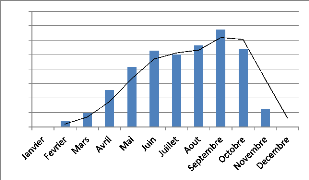

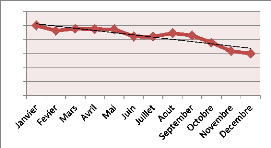

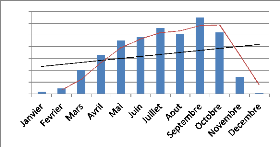

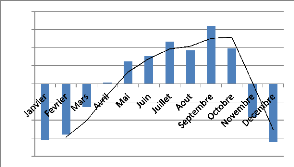

400

350

300

250

200

150

100

50

0

0 21

48

127,5

206,7

263 249,6

282

336,6

268,5

62

0

Source : Station météo Bamendjing,

2019 Figure 3 : Variation Mensuelle des précipitations en 2011

à Bagam

La figure 3 nous montre l'évolution mensuelle des

pluies à Bagam en 2011. Suite à cela nous pouvons dire que les

pluies varient de 0 à 336,6 mm/mois. De même la seconde

observation est que ces pluies sont inégalement réparties en ce

sens que les mois de Juin (263mm), Aout (282mm), Septembre (336,6mm) et Octobre

(268,5mm) reçoivent assez de pluie par contre Février et Mars

enregistrent une pluviométrie à quantité insuffisante de

pluies.

b) « Ghab Né yob » ou saison

sèche

20

Le « Ghab né yob» c'est-à-dire saison

sèche est la saison la plus courte de l'année allant de

mi-Novembre à mi-Mars donc elle dure 03mois. A Bagam cette

période est consacrée pour eux au «pohk counk

» (tapé le haricot), « kwah fack »

(défrichage) et le «fack garden » (faire le garden

notamment le maraichers).

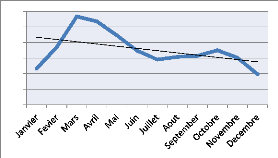

30

25

20

R2

15 = 0,8041

10

0

5

y = -0,7965x + 26,369

Source : station météo Bamendjing

2019

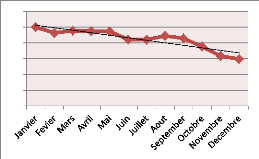

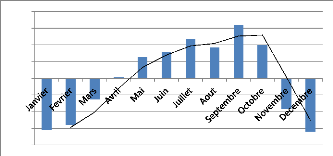

Figure 4 : Évolution des

températures mensuelles en 2011 à Bagam

.

Dans la figure 4, il ressort que de 2007 à 2018 la

température annuelle varie entre 15 à 25°C.

On observe que Décembre est le mois de l'année

qui détient une faible température égale à

15°c par contre Janvier regorge une température plus

élevé égale à 25°C. De nos jours on constate

que cette température est plutôt accrue.

I.1.3. Le relief et sol en plein dégradation

L'altitude moyenne est de 1.100 m. Le relief se compose

principalement de plaines alluviales, de vallées hydro morphes et de

montagnes arrondies. Les sols du Groupement Bagam sont pour la plupart

d'origine volcanique et comptent parmi les plus fertiles du Département.

Il existe aussi des sols ferralitiques de nature basaltique, des sols hydro

morphes dans les bas-fonds couverts de raphia. Ces sols sont propices aux

cultures maraichères, une activité à succès de ce

groupement. Mais ce sol est exposé de nos jours à une

dégradation.

21

FF

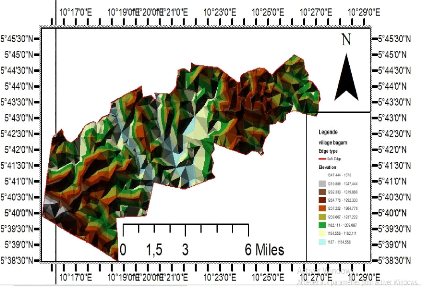

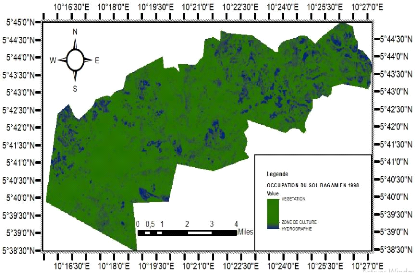

Source : Laboratoire de Cartographie, 2019 Figure

5 : Carte du relief et sol de Bagam

Au regard de la figure 5, il ressort que

l'élévation des pentes du relief de Bagam varient entre 1127

à 1375m. On constate que la majorité espaces de cette zone est

couvert de moyenne montagne, les zones de faible pente ou plaine sont

représentatives à 30% alors que le relief est dominé par

les pentes moyennes variant entre 1209 à 1292m ; c'est l'exemple de la

couleur jaune, orange et rouge foncé présent sur la carte.

- L'hydrographie favorable à

l'irrigation

Un dense réseau hydrographique parcoure le territoire

avec comme principaux fleuves : Noun, Mifi, Mevobo, Megho, Menuzeu, Fondop,

Mongalung et Montse Zegan. En rapport avec le thème de recherche, le

relief de Bagam fait face depuis des décennies au glissement de terrain,

l'érosion. Avec l'hydrographie, on observe le réseau de certain

cours d'eau qui débordait le lit initial du cours d'eau pendant les mois

d'abondances d'eau mais aussi l'assèchement d'autre cours d'eau en des

mois avec déficit d'eau.

I.1.4. Végétation et faune sous l'emprise du

climat et les cultures

Bagam fait partie du grand ensemble formé par la

chaîne des monts Bamboutos, reconnu au niveau mondial comme zone

clé de biodiversité en raison de sa richesse et de son fort taux

d'endémisme floristique et faunistique. La végétation est

constituée de formations sub-montagnardes associées à des

savanes arbustives et herbacées, des forêts raphiales dans les

bas-fonds, les forêts galeries autour des cours d'eaux et des

forêts sacrés conservées depuis des

22

siècles grâce à la tradition. Cette

végétation laisse place en majeure partie à des cultures

vivrières. Les cultures de rente et pérennes, avec notamment le

café, les arbres fruitiers et le kolatier, viennent enrichir cette

végétation. La faune mammalienne est devenue très rares en

raison de la forte poussée démographique.

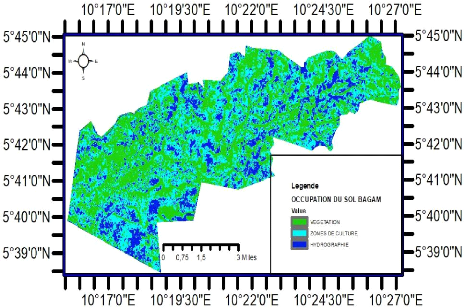

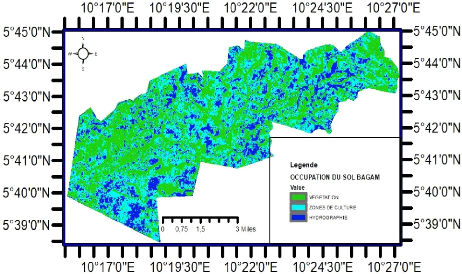

Source : Laboratoire de Cartographie,

2019

Figure 6: Carte de l'hydrographie et de la

végétation de Bagam

La figure 6 est la carte de la végétation et de

l'hydrographie de Bagam. Force est de constater que l'hydrographie est bien

présente dans la zone ceci à travers de multiples cours d'eaux

qui tarissent en saison pluvieuse et s'assèchent en plein saison

sèche. On remarque dès lors que la végétation est

peu abondante mais permet toujours la satisfaction des paysans notamment les

Bororos dans l'élevage bovine.

I.2. Facteurs humains favorisant l'étude des

perceptions climatiques

On sous-entend ici les différents

éléments anthropiques qui participent à l'analyse de la

compréhension de la variabilité climatique depuis ces

dernières années.

I.2.1. Population : cible première de la

variabilité climatique

En tenant compte du dernier recensement général

de la population et de l'habitat de 2005, du taux d'accroissement annuel de la

population et du diagnostic récent conduit dans le cadre de

l'actualisation du plan de développement local, la population de Bagam,

peut être estimée à environ 50 000 âmes avec 48%

d'hommes contre 52% de femme.

23

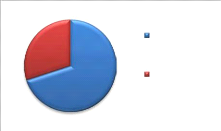

En rapport avec des personnes enquêtées sur le

terrain, il ressort de la figure 7 que 70% d'hommes contre 30% de femmes ont

été enquêtés. En fonction du niveau d'étude

on note que 65% de personnes se sont arrêtés au cycle primaire,

30% au secondaire et 5% au supérieur. On note que la plupart des femmes

(28%) ont fait que le cycle primaire.

I.2.2. Peuplement en rapport avec la migration

climatique

Bagam, en raison de ses terres fertiles, de

l'hospitalité légendaire de sa population accueille une

diversité ethnique remarquable faisant de ce Groupement un Cameroun en

miniature. Les Menghakas et les Bororos constituent les principaux

groupes ethniques autochtones présents dans les villages de la commune.

Ils cohabitent paisiblement avec de nombreuses autres populations venant de

presque toutes les grandes aires culturelles du Cameroun. Ces Bororos ou

éleveurs nomades installés dans à Bagam

révèlent une perturbation climatique liée à

l'élevage bovine dans cette localité.

I.2.3. Les principales activités sous les caprices

climatiques

Parmi les activités récurrentes que l'on

découvre Dans la localité de Bagam, nous en déclinons

plusieurs selon la profession des paysans.

7%

26%

16%

8%

11%

32%

commerçant agriculteur eleveur agriculteur/eleveur

benskineur fontionnaire

Source : Enquête de terrain

2019

Figure 7 : les principales activités de

Bagam

L'on note à travers la figure 7 que Bagam regorge

plusieurs activités dépendant des fonctions il s'agit des

commerçant qui sont à l'ordre de 8%, les benskineurs avec 7%, les

éleveurs estimés à 11% de personnes, les fonctionnaires,

les agriculteurs, les agriculteur/éleveur. Cependant ce qui retient

notre attention dans le cadre de ce travail est l'agriculture et

l'élevage car ces éléments subissent au quotidien les

effets du climat.

a- L'agriculture

Dans la région de l'Ouest en général et

dans le Département des BAMBOUTOS en particulier le village Bagam est la

destination rêvée pour la pratique de l'agriculture. Cette

activité qui est pratiquée essentiellement de manière

traditionnelle occupe la majeure partie de la population et représente

la source principale du revenu familial.

24

L'agriculture périurbaine est surtout faite des

cultures maraichères. Mais comme l'association des cultures est une

pratique courante dans la région de l'Ouest, l'agriculture

périurbaine est aussi faite de bananiers et des fruitiers qu'on plante

derrière la maison ou un recoin de la cour Les cultures d'exportation

sont représentées par les parcelles de caféiers,

b- L'élevage

L'élevage est essentiellement du type traditionnel. Des

populations de la commune élèvent autour de leurs cases de la

volaille des chèvres et moutons qui sont attachés dans les

parcelles en jachère ou laissés en divagation.

Conclusion partielle

En somme, il était question pour nous dans ce chapitre

de mettre en exergue les différents éléments qui subissent

des influences liées au climat dans la localité de Bagam. Certes

nous nous sommes appesantis sur les éléments physiques comme le

climat, le relief, l'hydrographie, la végétation, la faune, le

sol et la flore. Ensuite quelques aspects humains a tiré notre attention

c'est l'instar de la population, les principales activités

économiques (agriculture, élevage). Tout compte fait, il est

à noter que le village Bagam à travers ces facteurs suscite une

étude de la perception de la variabilité dans cette zone.

25

CHAPITRE II :

LES PERCEPTIONS LOCALES DE LA VARIABILITÉ

CLIMATIQUE À

BAGAM

Introduction

L'ambiance climatique est connue de nos jours dans des

communautés villageoises. Cette ambiance est marquée par une

série de fluctuations des paramètres climatiques ainsi que des

multiples constats faites. La localité de Bagam est aussi une cible dans

l'étude des phénomènes climatiques. De ce fait ce chapitre

porte sur les perceptions locales de la variabilité climatique, il est

donc question pour nous dans un premier temps de mesurer l'appréciation

des populations face à la variabilité climatique. L'autre

étape sera d'évoquer les perceptions de variations au

régime de précipitation et de température avant de mettre

en évidence l'effet de ces perceptions sur les activités

paysannes en se basant notamment au niveau de quelques éléments

géomorphologiques, biogéographiques, agricoles, élevages

et les mutations sociales.

II.1. Savoirs locaux sur la variabilité

climatique

Il s'agit pour nous d'évaluer le niveau de connaissance

du paysan sur cette notion de variabilité climatique.

II.1.1. Regard des paysans par rapport à la

variabilité climatique

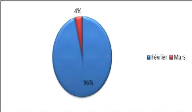

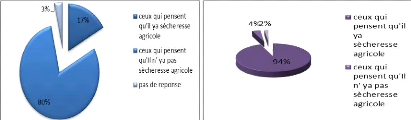

Au regard de la figure 1, il en ressort que 92% contre 5% des

paysans pensent qu'il y'a variabilité climatique dans le groupement

Bagam. Certains estiment que c'est un phénomène naturel, d'autres

par contre l'attribut au mysticisme, à la sorcellerie et à la

colère des dieux ou des ancêtres. Cependant 5% des paysans pensent

qu'il n'y'a pas variabilité climatique dans cette zone, ils

évoquent que tout est comme avant à l'instar de la pluie,

certains attestent qu'il pleut normalement puis la température n'a pas

changé depuis des décennies jusqu'à nos jours, ils

estiment que le retour des pluies a été toujours

accompagné d'une hausse de températures tandis que d'autres

affirment que tout va bien car ils n'ont jamais cessé de gagné

leur pain quotidien, ces paysans sont des personnes exerçant pour la

plupart un métier stable à l'instar des mécaniciens car

ils ne nécessitent ni pluie, ni soleil pour vaquer à leur

occupation.

On note également que 3% des paysans n'ont rien dit, ce

silence est lié au niveau de connaissance dans le domaine. Ils

concernent d'une part des personnes qui, par manque de moyen n'ont jamais

été à l'école tout en privilégiant

l'agriculture plus que tous pour des hommes et le mariage pour des femmes. On a

aussi remarqué pour d'autres ce manque de confiance en soi de certains

paysans en ce sens où ils estiment que c'est l'autre qui peut mieux nous

répondre (Figure8)

5% 3%

pourcentage de ceux qui pensent qu'il ya variabilté

climatique

92%

pourcentage de ceux qui pensent pas de reponse

qu'il n' ya pas

variabilté

l

Source : Enquête de terrain

2019.

Figure8: Statistiques des points de vue par rapport

à la variabilité climatique

II.1.2. Mise en évidence de la perception de la

variabilité climatique

Cette partie consiste à évaluer les indicateurs

dans le temps passé et le temps présent afin de retracer

l'évolution du climat et ces effets. Comme tel, ces perceptions sont de

plusieurs ordres:

II.1.2.1. Perceptions paysannes des variations dans le

régime des précipitations et des températures

Nous entendons ici dégager les indices passé et

actuel issu des perceptions paysannes pouvant conduire à tracer

l'évolution de la pluviométrie et de la température dans

la localité de Bagam.

II.1.2.1.1. La pluviométrie

Lors de notre enquête sur le terrain, nos résultats

par rapport aux précipitations étaient plus axés sur le

retour des pluies car il détermine le point focal des objectifs annuels

fixé par le paysan.

a-Le retour des pluies ou le « kouh mbun

»

Le « Kouh mbun » ou retour des pluies en

opposition avec le « ghouh mbun » est une

étape de la saison de pluie qui varie d'une année à une

autre. Au Niger, le démarrage de la saison des pluies se fait de plus en

plus tardivement par rapport à la période d'avant 1970, puis

elles sont de faibles quantités et inégalement réparties

dans le temps et l'espace TIDJANI A.D et al (2016). Comme tel, les perceptions

paysannes à Bagam sera examinées dans le passé et le

présent.

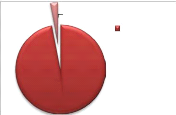

Avant Actuelle

97%

3%

ceux qui pensent que les pluies revenaient en Mars

26

Source : Enquête de terrain

2019.

Figure9: Réponse de la population par

rapport au retour dans des pluies.

26%

25%

4% 5%

40%

5jours 7jours 14jours 21jours

27

La figure 9 parle du retour des pluies. Ainsi il ressort que

97% contre 3% des paysans affirment qu'avant les pluies revenaient en Mars

notamment le 15 Mars. En effet à cette période ils n'y'avait pas

de difficulté dans la maitrise du climat. Bagam étant

qualifié comme une zone à dominance agricole, les paysans

savaient qu'en fin Février chacun devrait déjà labourer sa

parcelle puis apprêter les semences pour ensuite semer vers les 13 et 14

Mars et attendre les pluies le 15 Mars. Dans cette posture l'expérience

vécue avait toujours marché jusqu'à ce que cette

modification du climat s'installe. C'est à travers ceci que nous allons

nous pencher sur le retour actuel du climat.

Dans le temps actuelle, le diagramme portant sur le retour

actuel des pluies dans la zone de Bagam nous montre que 96% contre 4% de la

population sont d'accord du fait que maintenant les pluies reviennent

plutôt en Février en ce sens que depuis ces dernières

années on note une perpétuelle variation du retour des pluies,

tantôt en Février, tantôt en Mars. C'est ce que l'un de nos

informateurs au nom de Fometio, un retraité agriculteur nous a

révélé le 2 avril 2019 à Mengoh. Ce dernier nous a

fait savoir qu'en 2017, les pluies sont revenues le 07 Mars alors que personne

n'était pas préparé en avance qu'il devait pleuvoir ce

jour. De même qu'en 2018, c'est plutôt le 10 Février qu'on

reçoit les premières pluies au lieu du mois de Mars habituel. En

2019, c'était en fin Janvier. De tout ceci, nous comprenons que le

retour actuel des pluies ne respecte plus le retour normal qui était

initialement prévu chaque 15 Mars. Au regard de tout ceci, nous disons

que ces résultats de notre zone d'étude épousent la

situation des retours des pluies au Niger Tidjani D et al (2016).

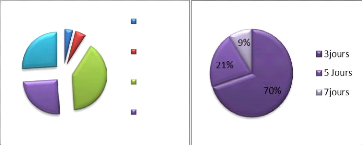

b- Les séquences mensuelles des pluies

Les journées successives des pluies étaient plus

représentatives dans le temps par rapport à maintenant. De ce

fait l'enquête de terrain a montré qu'avant les séquences

hebdomadaires des pluies étaient plus nombreuse. La figure 3 nous

indiquera les différentes séquences mensuelles des pluies.

Passé Actuelle

28

Source : Enquête de terrain

2019

Figure10: Réponse des paysans sur les

Séquences mensuelles des pluies

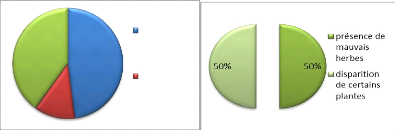

Par rapport aux statistiques mensuelle des pluies dans le

passé de la figure 10, nous disons que 40% contre 2% de personnes

pensent qu'avant ils avaient une séquence de 14jours de pluies ce qui

leur permettaient d'exercer leurs activités en particulier l'agriculture

dans le but d'avoir un haut rendement. On note aussi que 26% de paysans pensent

qu'avant les séquences de pluies étaient supérieur

à 21 jours, puis 25% estiment que c'étaient plutôt une

séquence de 21 jours de pluies. Enfin 5% des paysans qui pensent que ces

séquences étaient de 7 jours.

Contrairement au temps passé, 70% contre 9% de paysans

pensent qu'actuellement les séquences de pluies sont les

séquences de trois jours de pluie. Pour 21% de paysans avec les

séquences de cinq jours de pluies. Tout compte fait à travers les

différentes prises de position dans le passé et le

présent, nous notons qu'à Bagam les séquences

passées des pluies étaient successives sur une période de

14 et 21 jours. Plus de 21 jours, c'était normale et importante pour la

croissance normale de la plante. Or actuellement on note plutôt les

séquences de 3jours, 5 jours et 7 jours. Ceci démontre les

plaintes des paysans sur le fait qu'ils ont une insuffisance d'eaux dans le sol

ce qui ralentie la croissance des plantes.

II.1.2.1.2- La température

La température est considérée dans le

cadre de ce travail comme l'un des indicateurs qui doit être

évalué dans le temps passé et actuel de la localité

de Bagam.

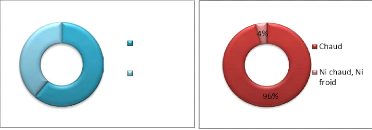

Passé Actuelle

39%

61%

Ni chaud, Ni froid

Froid

Source : Enquête de terrain

2019.

Figure 11 : Réponse des paysans sur la

température dans le temps passé à Bagam

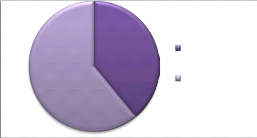

La figure 11, fait allusion au pourcentage de personnes

concernant la température dans. L'évidence a montré que

61% contre 39% pensent qu'ils faisaient plus froid à l'époque

tandis que les 39% autres personnes estiment que tout tournait à la

normale c'est-à-dire qu'il ne faisait ni chaud, ni froid. Il est donc

à noter qu'avant on avait d'un côté la température

qui était normale puis de l'autre coté la présence

omniprésente du froid.

29

Concernant le diagramme Sur la température dans le

présent, il ressort que 96% contre 04% de personnes ont

déclaré que maintenant il fait chaud. Ce phénomène

a été plus ressenti depuis ces 03 dernières années.

On note donc que depuis le passé jusqu'au temps présent, la

température à subit de perpétuelle modification. Cette

idée épouse celui du GIEC qui stipulait à la

conférence des nations unies en 2015, en France qu'il y'a une hausse de

1,5°C des températures.

II.1.2.1.3. Séquence de sècheresse

Dans cette rubrique nous pouvons dire que la population de Bagam

par de différents points vus estime que les séquences de

sècheresse dans le temps à changer par rapport au temps

présent. (Figure12).

Passé Actuelle

30%

70%

2jours 3jours

Source : Enquête de terrain 2019

Figure12: Réponse des paysans par rapport

à la séquence de sècheresse

La figure 12, présente les preuves émis par les

paysans par rapport à la séquence sèche dans le temps. Il

ressort de ce diagramme que 70% des paysans pensent qu'avant les

séquences de sècheresse étaient de 2 jours tandis que 30%

des paysans estiment plutôt que c'étaient les séquences de

3jours de sècheresse.

Il faut noter qu'à travers le diagramme du temps

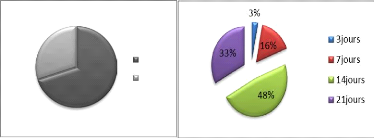

actuel, 48% contre 3% de paysans affirment qu'actuellement les séquences

mensuelles de sècheresse est de 14 jours notamment au mois de Mars,

Avril parfois le mois de Mai. Par contre 33% de Personnes estiment aussi

qu'actuellement c'est une séquence de 21 jours de sècheresse

c'est l'exemple de 2019 où au mois de Mars et Avril, on a

enregistré 14 jours et plus de séquence de sècheresse.

Nous avons également 16% de personnes qui attestent que c'est

plutôt une séquence de 7 jours de sècheresse. En

résumé les séquences de sècheresse dans le

passé ont varié par rapport à celle de maintenant.

II.1.2.2. Perceptions liées aux calculs

économiques