|

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 1

Institut d'études politiques de Paris

ECOLE DE LA RECHERCHE DE SCIENCES PO

CHSP

Mémoire en Histoire

Le Docteur Bendjelloul :

l'opposition loyale à la colonisation

?

(1930-1962)

Hélène Koning

Mémoire dirigé par David

Todd

Soutenu le 24 mai 2024

Jury :

M. M'hamed Oualdi, professeur des universités M.

David Todd, professeur des universités

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 2

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 3

Remerciements

À M'hamed Oualdi pour m'avoir proposé ce

sujet stimulant et m'avoir accompagné dans les premiers mois de cette

recherche.

À David Todd, mon directeur de mémoire,

pour son accompagnement bienveillant et ses précieux

conseils.

À la communauté du Centre d'Histoire de

Sciences Po, et plus particulièrement à Guillaume Piketty,

à Florence Bernault et aux participants au séminaire «

Histoire des Afriques », à Louise Guttin-Vindot, ainsi qu'à

Noémie Prevel du service des Ressources et de l'Information Scientifique

de la bibliothèque de Sciences Po.

À mes amis et ma famille, pour leur soutien et

leur intérêt pour ce travail. Merci particulièrement

à ceux qui ont donné du temps pour me relire.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 4

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 5

Avant-propos

Les noms de ville mentionnés dans ce

mémoire sont ceux qui était en cours au moment de production des

sources citées. Lorsque le nom actuel de la ville est différent,

il est indiqué entre parenthèses.

Exemple : Bougie (Bejaia)

La transcription des noms de familles se fait selon

l'orthographe la plus courante dans les sources consultées.

Les expressions indigènes, Français

musulmans ou Algériens musulmans sont synonymes dans les sources, et

seront employées dans ce mémoire pour désigner les

personnes colonisées vivant en Algérie à cette

époque. Le terme colonisés, décrivant leur situation

devant l'Etat français, sera également

employé.

Les expressions colons, colonisateurs ou

Européens seront de la même manière employées comme

des synonymes, selon le contexte.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 6

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 7

Table des matières

Remerciements 3

Avant-propos 5

Introduction 9

Partie I - Le Docteur Bendjelloul, champion

assimilationniste de la cause

algérienne (1930-1938) 23

I - Le réformisme assimilationniste, programme

politique du Docteur Bendjelloul 25

II - Toute remise en cause du système colonial

est-elle nationaliste en puissance ? 33

III - Popularité de Bendjelloul : figure de proue

d'un mouvement d'ampleur dans toute

l'Algérie 42

Partie II - Adaptation stratégique de Bendjelloul

dans un contexte d'instabilité

politique (1939-1945) 53

I. La poursuite des engagements de la FEM dans un

contexte de crise internationale 55

II. Transposition des stratégies des

élus face à la Révolution nationale 63

III. La sortie de guerre et la reprise de la vie

républicaine : hésitations face à une

souveraineté française incertaine

72

Partie III - Chercher une issue au conflit colonial dans

les institutions françaises

(1946-1985) 87

I. Bouleversements de l'échiquier politique

algérien et installation de Bendjelloul dans la

vie politique française 89

II - À l'Assemblée Nationale (1951-1955)

: persister dans la revendication légale 97

III - La motion des 61 : dernier effort des

réformistes (1955 - 1962) 105

IV - La vie en métropole après la fin de

la représentation politique des Algériens 113

Conclusion 119

Table des figures et Index 125

Bibliographie 126

Guide des Sources 131

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 8

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 9

Introduction

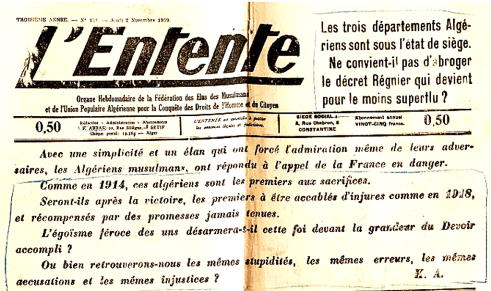

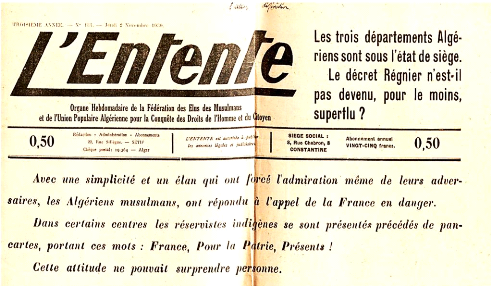

Entre 1932 et 1938, les services de surveillance de

l'administration coloniale d'Algérie ont les yeux braqués sur la

Fédération des Élus Musulmans (FEM). Celle-ci organise des

meetings réunissant plusieurs milliers de personnes, ses tournées

électorales occasionnent des manifestations dans tout le

département de Constantine, elle appelle à la mobilisation des

masses colonisées dans de nombreux tracts ainsi que dans leur journal,

l'Entente franco-musulmane. C'est pourtant l'application des lois

françaises sur le sol algérien et la citoyenneté

française pleine et entière pour les Algériens de statut

musulman que revendiquent ces élus. Et la France coloniale voit cela

d'un très mauvais oeil. Les partisans d'une Algérie

française représentent à cette époque le courant

majoritaire parmi les colonisés. Le président de la FEM, Mohammed

Salah Bendjelloul, dit Docteur Bendjelloul, est le leader charismatique de ce

printemps algérien des années 19301 et le champion de

l'assimilationnisme en Algérie au XXe siècle : alors

même qu'à partir des années 1940 cette option politique

perd l'adhésion de la population et que son propre bras droit, Ferhat

Abbas, devient la figure de proue du nationalisme algérien, Bendjelloul

maintient ses convictions en faveur d'une Algérie rattachée

à la France. Jusqu'en 1956, il reste membre des institutions

françaises et utilise ses mandats pour réclamer au colonisateur

des réformes en Algérie.

Pourtant, aucun travail de l'historiographie

francophone ou anglophone n'est consacré à cette figure politique

importante de l'Algérie avant l'indépendance. Bendjelloul est

souvent mentionné dans les travaux traitant de la décennie 1930

en Algérie, sans que son parcours et ses idées ne fassent l'objet

d'une étude dédiée2. Il ne semble pas non plus

que l'historiographie

1 Julien Fromage, « Innovation politique et

mobilisation de masse en « situation coloniale»: un « printemps

algérien » des années 1930 ? L'expérience de la

Fédération des Élus Musulmans du Département de

Constantine » Thèse de doctorat, EHESS, Paris, 2012.

2 Charles-Robert Ageron, Histoire de

l'Algérie contemporaine. Tome II : De l'insurrection de 1871 au

déclenchement de la guerre de libération (1954), Paris,

Presses Universitaires de France, 1979. Julien Fromage dans sa thèse de

2012 consacre un chapitre entier à Bendjelloul, son arrière-plan

familial, ses modes d'actions, et son rôle au sein de la FEM, et souligne

qu'un travail de recherche dédié à la carrière de

Bendjelloul dans son ensemble serait le bienvenu. C'est à cette

tâche que s'est attelé le présent mémoire. J.

Fromage, Un « printemps algérien » ? op.

cit.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 10

arabophone se soit emparée de la figure de

Bendjelloul, hormis Houari Safsaf et Fatiha Safer dans un article publié

en 20211.

Bendjelloul, contrairement à d'autres

personnalités ayant pris position dans le débat autour de

l'indépendance de l'Algérie, n'a pas de postérité

politique pour perpétuer sa mémoire. L'historiographie

algérienne et l'historiographie française étudient

plutôt l'impact des figures qui ont joué un rôle durant la

guerre d'indépendance ou dans l'histoire du nationalisme, comme Messali

Hadj et Ferhat Abbas. Les habitants de l'Algérie qui ont dû

quitter le pays à l'indépendance sont trop souvent

présentés comme des partisans de la France et rassemblés

indistinctement sous des vocables collectifs comme « pieds noirs » ou

« harkis », sans que les différents courants politiques et les

raisons de leur départ ne soient précisés. Bendjelloul,

partisan de la France mais dénonçant inlassablement l'oppression

coloniale, ne correspond ni à l'épopée nationaliste

algérienne ni au mythe du harki profrançais. L'étude de sa

carrière politique apparaît donc comme un outil précieux

pour nuancer les dichotomies dont souffre encore trop souvent la recherche sur

le sujet.

Cette nouvelle approche de la recherche sur la

décolonisation de l'Algérie est menée depuis quelques

années par des chercheurs comme Fatiha Safer en Algérie ou Malika

Rahal en France, dont les travaux portent respectivement sur les élites

réformistes algériennes2 et sur les nuances

idéologiques au sein du mouvement national3. Les figures

individuelles étudiées par Rahal suivent encore souvent un

parcours allant de l'assimilationnisme au nationalisme, et ne permettent pas

tout à fait de remettre en question la vision téléologique

du nationalisme comme aboutissement de la pensée politique des

Algériens. Au-delà de l'histoire de l'Algérie, des

recherches récentes ont souligné la diversité des courants

de pensée et des influences politiques

1 Houari Safsaf et Fatiha Safer, « 1956 -1930

Ù?? ?? ????????? ?????? ???? ??????? ?????? ???? Ù? ?????? ????

???????- Dr. Mohamed Salah Bendjelloul and his political struggle within the

integrating elite between 1930-1956 », Maghreb Journal of Historical

and Social Studies, 13-2, 2021, p. 204?224.

2 Voir par exemple Houari Safsaf et Fatiha Safer,

« ????????? ??????? ?????? ????? Ù? ??????? ????????? ??????????

??????- The Amalgamating Liberal Elite and its Positions on the Issue of

Algerian National Identity », Oussour, New Ages Magazine, 11-2,

2021, p. 493?514 ; Fatiha Safer, « ????????? ????? ????? Ù?

????????? ?????? ????? [Les positions de l'élite algérienne sur

la politique d'intégration de la France] », Oussour, New Ages

Magazine, 5-17, 2015, p. 333?349.

3 Malika Rahal, « Les Représentants

colonisés au Parlement français: le cas de l' Algérie,

1945- 1962 », Université de Bordeaux 3, 1996 ; Id. ,

« La place des réformistes dans le mouvement national

algérien », Vingtième Siècle. Revue

d'histoire, 83-3, 2004, p. 161?171 ; Id., L'UDMA et les

Udmistes, Alger, Éditions Barzakh, 2017. Id., Ali

Boumendjel. Une affaire française, une histoire algérienne,

Paris, La Découverte., 2022 ; Id., « Mohammed Salah

Bendjelloul », in Tramor Quémeneur, Ouanassa Siari

Tengour, et Sylvie Thénault, Dictionnaire de la guerre

d'Algérie, Paris, Bouquins, 2023.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 11

des militants décoloniaux. Les diverses formes

de contestation du colonialisme se révèlent souvent

éloignées d'un nationalisme triomphant. Frederick Cooper montre

comment l'idée d'une fédération de l'Union

Française faisait consensus parmi les élites colonisées au

sortir de la Seconde Guerre Mondiale1. Concernant la période

de la conquête française au XIXe siècle, David

Todd montre que le Second Empire favorisait l'idée d'un royaume arabe

distinct de la France dans sa structure administrative et sa culture, bien loin

de la société inégalitaire instaurée par la

politique de colonie de peuplement de la IIIe République2.

David Motadel pour sa part met à jour l'alliance anti-impériale

de l'Allemagne nazie avec certains militants nationalistes des colonies de

leurs ennemis, particulièrement dans les colonies anglaises en Inde et

au Moyen-Orient, mais aussi dans les colonies françaises et italiennes

en Afrique du Nord3. Arthur Asseraf propose dans sa monographie le

portrait d'un Algérien participant activement à la colonisation

de l'Afrique subsaharienne pour le compte de la France, apportant une remise en

cause inédite de la dichotomie

colonisateurs-colonisés4. L'étude de la

carrière de Bendjelloul, un assimilationniste qui n'a jamais rejoint les

nationalistes et a vécu en France après l'indépendance,

s'inscrit dans ce courant de réévaluation des formes d'opposition

à la colonisation. Son parcours montre que les sentiments qui relient un

individu à une nation sont une construction sociale autant que les

nations elles-mêmes, et qu'il n'existe pas de déterminisme

intellectuel qui mènerait certaines catégories de personnes

à adopter les mêmes opinions. La comparaison avec

l'évolution simultanée de la figure bien connue d'un Ferhat Abbas

ne fait que renforcer l'étonnement face à la persistance de

Bendjelloul dans la voie du réformisme : Abbas et Bendjelloul ont le

même âge, ils sont tous deux Algériens et musulmans et

professent les mêmes idées jusqu'en 1938. Les orientations

politiques sont en partie des choix calculés, en partie le

résultat de différents facteurs vécus, mais s'ajoute

toujours à cela une part de subjectivité

individuelle.

1 Frederick Cooper, Français et Africains ?

Être citoyen au temps de la décolonisation, tr. Christian

Jeanmougin, Paris, Payot, 2014.

2 David Todd, « Chapitre 2. L'Algérie, un

échec de la colonisation informelle », in Un empire de

velours, Paris, La Découverte, 2022, p. 63?104.

3 David Motadel, « The Global Authoritarian

Moment and the Revolt against Empire », The American Historical

Review, 124-3, 2019, p. 843?877, ici p. 855?857.

4 Arthur Asseraf, Le désinformateur : Sur

les traces de Messaoud Djebari, un Algérien dans le monde colonial,

Paris, Fayard, 2022.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 12

Ainsi, durant sa longue carrière politique, de

1924 à 1956, dans différentes institutions, par différents

moyens et avec différents niveaux de popularité, Bendjelloul

proclame ses convictions assimilationnistes : l'avenir de l'Algérie

passe par l'intégration dans la nation française. Dès

lors, il s'agira de suivre l'apparente constance politique de Bendjelloul :

Quels sont les arguments et les raisonnements qu'il invoque pour

défendre l'assimilationnisme réformiste ? Quels sont ses modes

d'action politique et comment évoluent-ils face aux changements de

régime en France et aux débats sur l'Algérie qui

s'intensifient et se polarisent de plus en plus tout au long de sa

carrière ? Le présent mémoire suivra la chronologie de la

carrière de Bendjelloul, selon les institutions desquelles il a

été membre et les changements de régime politique en

métropole.

Revue de littérature

Le cas du Docteur Bendjelloul est un indice

révélateur des biais politiques et mémoriaux des travaux

sur l'évolution politique des Algériens. Il est la figure

principale de la contestation du colonialisme dans les années 1930 et

défend des idéaux assimilationnistes et réformistes. Il ne

rejoint jamais la lutte nationaliste et occupera des mandats parlementaires

dans les institutions françaises du débarquement allié en

Afrique du Nord jusqu'à la première année de la guerre

d'indépendance de l'Algérie.

Dans l'historiographie, comme nous avons pu le voir

ci-dessus, il passe d'une image de champion du peuple algérien dans les

travaux traitant du début de sa carrière, à celle d'un

bourgeois profrançais déconnecté du peuple dans les

travaux traitant des années 1940-1950, et souvent ces derniers ne le

mentionnent même pas. La périodisation des recherches influe

fortement sur la manière dont Bendjelloul est présentée,

et ceux qui font l'histoire de l'Algérie choisissent souvent de ne

mentionner que l'un des aspects de sa carrière, sans montrer

l'évolution de son positionnement dans le paysage politique

algérien. Ainsi, Charles-Robert Ageron dans son ouvrage majeur

Histoire de l'Algérie Contemporaine parle de Bendjelloul comme

d'un acteur central de la vie politique algérienne de la décennie

1930, assimilationniste et leader politique talentueux, mais le nom de

Bendjelloul n'apparaît plus après 19461. Plus

récemment, la thèse que Julien Fromage consacre au printemps

politique algérien des années

1 C.-R. Ageron, Histoire de l'Algérie

contemporaine, op. cit.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 13

19301 n'aborde pas la carrière

ultérieure de Bendjelloul. Les auteurs qui traitent de sujets

plus spécifiques sur l'Algérie coloniale mentionnent Bendjelloul

sans expliciter les enjeux liés aux actions de Bendjelloul durant la

période qu'ils étudient2. L'article sur Bendjelloul

dans le Dictionnaire de la guerre d'Algérie, signé

Malika Rahal, décrit de manière factuelle et

équilibrée la carrière de Bendjelloul, insistant sur la

période où il a été le plus influent mais faisant

également mention de sa carrière dans les institutions

parisiennes après la Seconde Guerre Mondiale. À défaut de

théoriser son positionnement politique, Rahal offre des formules utiles

parce que s'abstenant de jugement : il est « considéré comme

dangereux » par « les autorités françaises », il

« revendique la citoyenneté française en même temps

que le maintien de l'identité algérienne », il signe le

Manifeste en 1943, il est élu dans diverses institutions et il «

rallie la cause de l'indépendance » à partir de

19553. La présente recherche tentera, au-delà de ces

faits, de souligner les motifs politiques guidant Bendjelloul à travers

les évolutions de sa carrière politique.

Dans l'historiographie algérienne francophone,

la plupart des travaux publiés en français adoptent une

manière téléologique d'écrire l'histoire de

l'Algérie : ils suivent le fil des figures et des idées

nationalistes dès qu'elles apparaissent, sans s'intéresser outre

mesure aux autres courants politiques algériens, quelle que soit

l'importance qu'ils aient pu avoir en leur temps. Les auteurs algériens

minimisent souvent l'ampleur du rôle de Bendjelloul dans la

décennie 1930, considérant peut-être que le fait qu'il

n'ait jamais rejoint le FLN discrédite l'ensemble de son action. Il est

souvent mentionné comme un épiphénomène, et les

auteurs se concentrent sur les nationalistes et l'Etoile Nord-Africaine. Cette

dernière était pourtant marginale sur le sol algérien

à l'époque où le mouvement réformiste était

à son apogée. Le grand historien algérien Mahfoud Kaddache

reconnaît, dans sa thèse d'État en 1980, que les

élites réformistes ne sont ni passives ni béni-oui-oui.

Elles réclament certes « de sérieuses réformes »

dans le sens de

1 Julien Fromage, Un « printemps algérien

» ? op. cit.

2 Jacques Cantier, L'Algérie sous le

régime de Vichy, Paris, Odile Jacob, 2002 ; Jacques Bouveresse,

Un parlement colonial? Les Délégations financières

algériennes 1898-1945, Mont-Saint-Aignan, Publications des

universités de Rouen et du Havre, 2008 ; Benjamin Stora, Le

nationalisme algérien avant 1954, Paris, CNRS éd., 2010 ;

Joshua Cole, Lethal Provocation : The Constantine Murders and the Politics

of French Algeria, Ithaca London, Cornell University Press,

2019.

3 M. Rahal, « Mohammed Salah Bendjelloul »,

op. cit.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 14

l'assimilation, mais dans le but d'évoluer

socialement1. Ce reproche de quête d'avantages personnels est

souvent fait à l'encontre des politiciens assimilationnistes : le

contraste est en effet marquant entre les sacrifices des martyrs du FLN qui ont

enduré la vie au maquis, la prison, la torture et la mort pour

l'indépendance de l'Algérie, et le combat des réformistes

qui se déroulait sur les bancs de l'Assemblée et dans les

cabinets des autorités françaises. Ce mémoire tentera de

démontrer que les actions de Bendjelloul n'étaient pas uniquement

motivées par la recherche de gains personnels mais sur de réelles

convictions politiques.

L'affirmation de la langue arabe comme langue

universitaire en Algérie rend plus difficile la prise en compte de cette

historiographie dans le présent mémoire. Le seul travail

récent qui mentionne le Docteur Bendjelloul semble être l'article

de Fatiha Safer et Houari Safsaf, chercheurs à l'université

algérienne de Sidi Bel-Abbès2. Les travaux de ces

auteurs sont consacrés depuis 2015 aux réformistes et

assimilationnistes algériens dans la première moitié du

XXe siècle3.

Dans leur article, Safer et Safsaf reconnaissent

l'importance de Bendjelloul dans les années 1930, rappelant l'expression

de Mahfoud Kaddache qui évoquait un « Gandhi algérien »

en raison de son refus de la lutte armée et de son attachement à

exprimer ses revendications dans le cadre de la légalité

coloniale4. Par rapport aux travaux plus anciens d'historiens, ils

nuancent l'opposition radicale entre traîtres partisans de la France et

militants héroïsés de la cause nationale et soulignent

« la profondeur des divergences intellectuelles et idéologiques et

des divergences entre les membres de l'élite eux-mêmes

»5. Ils soulignent également que ces revendications

assimilationnistes reflétaient peut-être les aspirations de

l'élite francisée, mais pas celles de la population

algérienne. Leur article parle très peu de la carrière de

Bendjelloul dans les institutions françaises après 1945. Cette

disparité est peut-être un effet de l'accès

inégal

1 Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme

algérien. Question nationale et politique algérienne,

1919-1951, Alger, Société Nationale d'Edition et de

Diffusion, 1980.

2 Houari Safsaf et Fatiha Safer, « 1956 -1930 ???

?? ????????? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ?? ?????? ???? ???????- Dr.

Mohamed Salah Bendjelloul and his political struggle within the integrating

elite between 1930-1956 », art. cit.

3 Voir note 2 page 7.

4 Mahfoud Kaddache, Histoire du mouvement national

algérien, 1939-1945, Tr. M'hamed Ibn Albar, Alger, Dar El Oumma,

2011, vol. 2. Cité dans Houari Safsaf et Fatiha Safer, « ????

??????? ?????? ???? ?? ?????? ???? ??????? 1956 -1930 ??? ?? ????????? ??????-

Dr. Mohamed Salah Bendjelloul and his political struggle within the integrating

elite between 1930-1956 », art. cit, p. 206.

5 Ibid., p. 211.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 15

aux sources suivant le pays et la langue d'origine des

chercheurs, en miroir des lacunes des travaux des chercheurs français

n'utilisant pas les archives en langue arabe.

L'historiographie anglophone propose souvent une

perspective moins enclavée que les historiographies algériennes

et françaises. Phillip Naylor par exemple propose une analyse originale

du positionnement politique de Bendjelloul dans son Historical Dictionary

of Algeria1. Il définit Bendjelloul comme un «

nationaliste modéré », et considère que par ses

efforts en faveur de l'égalité civique des Algériens,

Bendjelloul a contribué au développement du nationalisme

algérien, bien que les révolutionnaires aient condamné sa

modération2. Cette position est assez isolée dans

l'historiographie sur Bendjelloul. Cet article est très

appréciable par sa nuance, l'originalité de ses analyses et par

la prise en compte de la longue durée de la carrière de

Bendjelloul, mais le terme « nationaliste », même

modéré, ne permet pas de saisir les motivations de Bendjelloul.

On préférera l'expression d'opposition loyale (« loyal

opposition ») proposée par James McDougall3, insistant

sur les convictions francophiles de Bendjelloul et sur son choix résolu

du réformisme revendicatif comme moyen d'action.

Méthode

Le présent travail propose une vision

d'ensemble de la carrière publique du Docteur Bendjelloul, de la

décennie 1930 à la fin des années 1950. L'étude du

parcours individuel d'un personnage aujourd'hui méconnu permet

d'apporter des nuances aux différents grands récits de la

période coloniale en Algérie : si Bendjelloul n'est plus connu,

c'est que personne ne s'est emparé de sa mémoire pour la

perpétuer et que ses idées ne semblent pas pouvoir servir une

cause politique. L'étudier permet d'éclairer ce que les grands

narratifs ne prennent pas en compte et d'apporter de la nuance au récit

de l'évolution politique des Algériens au XXe

siècle.

1 Phillip C. Naylor, « Bendjelloul, Mohammed

Saleh (1893-1985) », in Historical Dictionary of Algeria, Lanham,

MD, United States, Rowman & Littlefield Unlimited Model, 2015, p.

119.

2 Ibid.

3 James McDougall, A History of Algeria,

Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 183. « The élus

thus sought to constitute a `loyal opposition', not only recognising but

actively appropriating French sovereignty in Algeria, and articulating their

demands on it through a vigorous and sometimes spectacularly populist politics

of protest ».

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 16

Se concentrer sur un individu est une manière

de surmonter les enjolivements ou les mythes d'une histoire souvent

résumée à des lieux communs : trop souvent l'histoire

coloniale de la France est réduite à la guerre d'Algérie,

renvoyant dos à dos colonisateurs et insurgés, minimisant les

treize décennies de lutte politique et d'oppression coloniale qui ont

précédé le conflit armé et l'indépendance.

Suivre la carrière d'un individu sur plus de trente ans

révèle la contingence des choix politiques de l'individu, les

errances des politiques coloniales et de leurs services de renseignement, les

différents futurs imaginés par les acteurs. La focale

placée sur l'individu souligne aussi le rôle que jouent les

relations humaines dans les évènements historiques. La biographie

démystifie l'histoire et la ramène à hauteur d'homme. On

s'inscrira ici dans ce que l'historien Pascal Balmand a appelé la

biographie politique « nouvelle manière », qui « vise

moins à présenter un profil dans son exhaustivité

qu'à mieux cerner l'histoire collective par l'éclairage de

l'histoire singulière »1. Dans un article de 1999,

Guillaume Piketty défend la pertinence scientifique de l'exercice

biographique en histoire, et cite la préface de Jacques Legoff à

sa biographie de Saint Louis : « dessiner la courbe d'une destinée

[permet de poser] ce problème des rapports de l'individu et de la

collectivité, de l'initiative personnelle et de la

nécessité sociale qui est, peut-être, le problème

capital de l'Histoire »2.

On doit néanmoins rester en garde contre ce que

Bourdieu a appelé l'illusion biographique : à suivre de trop

près ce que le sujet observé dit de lui-même, on finit avec

les mêmes angles morts que lui et on reproduit la partialité de sa

perception de lui-même. Par exemple, l'individu se considère libre

d'influences dans ses actes, et le rôle de l'historien est de

révéler les tendances sociales de l'époque et la

manière dont le contexte a pu l'influencer3. Dans le cadre de

sa biographie de Pierre Brossolette, Piketty souligne l'acuité de ces

questions de libre arbitre et de soumission à la norme dans le contexte

de la résistance française à l'occupation : on pourrait en

dire autant pour le contexte colonial dans lequel émerge et

évolue Bendjelloul. Cependant, l'idée que le colonisé

dissimule ses réelles intentions a trop souvent

1 Jacques Cantier, « Les gouverneurs Viollette et

Bordes et la politique algérienne de la France à la fin des

années vingt », Outre-Mers. Revue d'histoire, 84-314,

1997, p. 25?49, ici p. 47. Note 26 : Guy Bourde et Hervé Martin, Les

Écoles historiques, Paris, Éditions du Seuil, 1983. Le

chapitre XIV, rédigé par Pascal Balmand, est consacré au

retour du politique.

2 Guillaume Piketty, « La biographie comme genre

historique? Une étude de cas. », Vingtième

Siècle. Revue d'histoire, 63, 1999, p. 119?126, ici p. 120. Pour un

exemple de biographie montrant les interactions entre destin individuel et

contexte impérial, voir A. Asseraf, Le désinformateur,

op. cit ; M'hamed Oualdi, Un esclave entre deux empires. Une

histoire transimpériale du Maghreb, Paris, Seuil, 2023.

3 Pierre Bourdieu, « L'illusion biographique »,

Actes de la recherche en sciences sociales, 62-1, 1986, p.

69?72.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 17

été utilisée par les

colonisateurs pour refuser d'entendre les revendications qui leur

étaient adressées. En se basant sur les écrits de

Bendjelloul, on tâchera de contourner l'a priori négatif

systématique des autorités coloniales et d'envisager la

possibilité que les déclarations des colonisés

reflètent leurs véritables intentions. Pour autant, il n'est pas

question de tomber dans l'écueil inverse et de survaloriser les sources

produites par les colonisés. Dans leur article « Remettre le

colonial à sa place », Camille Lefebvre et M'hamed Oualdi appellent

à traiter à égalité les sources produites par les

colonisateurs et celles produites par les colonisés. Les

premières, rédigées en langues européennes et

archivées de manière systématique, ont largement

été privilégiées jusqu'à présent dans

l'historiographie du fait colonial. Les travaux de recherche reproduisaient

alors, sans la relativiser, l'illusion d'omniscience et de domination des

autorités coloniales, manquant les interstices des

sociétés coloniales. D'autre part, les sources produites par les

colonisés, du fait de leur rareté relative, ont pu dans d'autres

cas être employées sans la distance critique nécessaire

à un usage scientifique. Oualdi et Lefebvre appellent donc à

« embrasser dans un même regard la diversité des

documentations contemporaines européennes et africaines en leur

appliquant la même réflexivité critique »1.

Lefebvre et Oualdi rejettent l'idée selon laquelle « ceux qui

agiraient selon des modalités perçues comme européennes ou

globalisées s'inscriraient dans le sillage de la grande effraction

coloniale » et seraient moins authentiquement des témoins de leurs

sociétés d'origine que d'autres « restés

fidèles à des authenticités traditionnelles [...] ou

nationales ». Or, soulignent-ils, les uns et les autres sont « les

produits à la fois de l'histoire du moment colonial et d'une histoire

qui ne se limite pas à celle-ci »2. Si dans ce texte il

est question des chercheurs contemporains, nul doute que cette lecture

s'applique aussi aux acteurs historiques : comment juger qu'en 1935 ou en 1945

les convictions d'un militant nationaliste algérien seraient plus

authentiques que celles d'un partisan assimilationniste ? Connaître la

fin de l'histoire ne justifie pas un traitement différencié des

acteurs historiques et de leurs idées. Ainsi, le parcours et les prises

de position de Bendjelloul révèlent certaines des

stratégies et discours alternatifs disponibles pour un politicien

algérien du XXe siècle, tout en contenant certains

thèmes et modes d'action communs avec les nationalistes. Il n'est pas

question de nier la faiblesse des

1 Camille Lefebvre et M'hamed Oualdi, « Remettre

le colonial à sa place. Histoires enchevêtrées des

débuts de la colonisation en Afrique de l'Ouest et au Maghreb »,

Annales. Histoire, Sciences Sociales, 72e année-4, 2017, p.

937?943, ici p. 942.

2 Ibid.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 18

résultats politiques de la voie

réformiste, mais d'enrichir et de nuancer la présentation qui

peut être faite du paysage politique algérien pendant la

colonisation, à travers le regard d'un acteur qui a imaginé

d'autres solutions pour l'Algérie que le statu quo colonial ou la guerre

d'indépendance.

Sources

Le sujet de ce mémoire et le choix de suivre la

démarche assimilationniste de Bendjelloul a impliqué une

concentration sur les sources de sa vie publique. Les sources privées

des acteurs n'ont pas été employées. L'usage des sources

de surveillance a été réduit et celles-ci sont

employées principalement pour observer les effets des stratégies

de Bendjelloul sur ses interlocuteurs coloniaux. Si l'usage de sources

privées et notamment de sources en arabe serait absolument

nécessaire à une étude des liens entre colonisés et

des débats en leur sein, le présent mémoire est une

biographie politique : la carrière de Bendjelloul au sein des

institutions françaises a essentiellement produit des sources en

français, permettant d'embrasser le sujet du présent

mémoire sans recourir à des sources en arabe.

Puisque la présentation de la vie de

Bendjelloul n'est pas la fin en soi de ce mémoire, il sera peut fait

mention de sa vie personnelle ou de ses archives privées. Pour la

période 19301939, les archives utilisées sont celles de la

préfecture de Constantine et du Cabinet du Gouverneur

Général d'Algérie (GGA)1. Ces dossiers

contiennent des notes de surveillance, mais également des coupures de

presse, des tracts, des comptes-rendus de meetings politiques, qui permettent

un accès moins biaisé au discours de la Fédération

des Élus Musulmans (FEM). Un autre moyen de retrouver le discours

politique de Bendjelloul est la presse. Dans les années 1930, FEM du

Département de Constantine publie son propre organe de presse,

L'Entente Franco-Musulmane2. Il semble que Bendjelloul n'y

écrit pas lui-même, mais on trouve souvent des articles sur les

actions qu'il entreprend et des comptes-rendus plus ou moins exhaustifs de ses

prises de paroles publiques. Ces journaux donnent accès à sa voix

politique pour la décennie 1930, mais offrent également un regard

sur l'image de leader que la FEM, c'est-à-dire les partisans de

Bendjelloul, veut diffuser à son sujet.

1 Archives conservées aux Archives Nationales

d'Outre-Mer (ANOM), Aix-en-Provence.

2 Les numéros consultés proviennent des

archives de l'administration coloniale, mais d'autres numéros sont

également conservés par la BnF.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 19

Pour la deuxième partie de ce mémoire,

les archives concernant la période du régime de Vichy sont elles

aussi celles du Cabinet du GGA et de la préfecture de Constantine.

À partir de 1943, des archives d'autres fonds contiennent des

enquêtes réalisées a posteriori sur des

évènements survenus durant cette période et peuvent

également être une source d'information sur la période de

Vichy. Après le débarquement allié et la reprise de la vie

politique, les procès-verbaux des séances de l'Assemblée

Consultative Provisoire (ACP) et des Assemblées Constituantes sont une

source abondante qui n'a pu être exploitée que par

sondage1. Les archives de l'ACP sont riches en indices sur les

mécanismes de reprise de la vie démocratique sous

l'autorité de la France Libre2.

Sous la IVe République enfin, les

archives des journaux officiels du Conseil de la République et de

l'Assemblée Nationale sont aussi une source fiable pour reconstituer

l'action de Bendjelloul dans ces institutions3. La faible

fréquence de ses interventions au Conseil de la République et

à l'Assemblée Nationale a permis une consultation assez

complète des discours disponibles, ce qui permet d'étudier

à travers un corpus bien défini et complet sa manière de

se positionner dans le cadre des institutions françaises, et ce sur

toute la période 1943-1956. Les archives de la préfecture de

police de Paris ont également été consultées dans

le but de comparer la surveillance politique dont Bendjelloul fait l'objet en

1930 avec celle dont il fait l'objet après-guerre4.

Cependant, jusqu'au début de la guerre d'indépendance, il ne

semble pas que le député Bendjelloul ait fait l'objet d'une

surveillance politique en métropole. La surveillance qui reprend avec le

conflit et le vote de l'état d'urgence permet essentiellement de

récolter des renseignements de nature privée, peu utiles pour

comprendre les rapports de Bendjelloul avec les autorités

françaises.

Contrairement à une idée a priori

selon laquelle le faible traitement de Bendjelloul dans la

littérature signifiait une faible présence dans les sources, une

difficulté de ce mémoire a plutôt été

l'absence de manque. Pour les sources liées aux mandats parlementaires

de Bendjelloul par

1 Le Journal officiel de la République

Française est intégralement numérisé et

disponible en ligne sur Gallica, le site de la bibliothèque

numérique de la BnF.

2 Archives Nationales, Pierrefitte-sur-Seine. Cotes

C//15258-C//15269 pour l'ACP d'Alger et C//15270-C//15281 pour l'ACP de

Paris.

3 Journal officiel de la République

Française, Gallica, BnF.

4 Dossier n°106704 : Bendjelloul (1958-1961).

Cote : 354W1209. Archives de la Préfecture de Police de Paris,

Pré-Saint-Gervais. Consulté en partie sur dérogation du

Service de la mémoire et des affaires culturelles de la

Préfecture de Police.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 20

exemple, le constat est le même pour toute

personne s'y confrontant1: utiliser ces sources implique de

procéder par sondage, et parfois de renoncer à des fonds entiers.

Contrairement aux mémoires de Rahal et de Roudaut, le présent

travail se concentre sur un seul individu. De plus, on ne peut pas dire que ses

mandats aient été caractérisés par des prises de

paroles profuses. Cependant, la carrière de Bendjelloul l'a conduit

à prendre part à une demi-douzaine d'institutions : Conseil

général de Constantine, Délégations

financières, Assemblée Consultative Provisoire, Assemblée

Nationale Constituante, Conseil de la République et Assemblée

Nationale. Renoncer à l'exhaustivité a permis de se concentrer

sur les textes qui semblent les plus importants : les prises de paroles en

séance publique et certaines des propositions de loi dont les textes

étaient accessibles en ligne, indiquant qu'elles ont été

publiées au Journal Officiel et diffusées plus largement

dès l'époque d'émission du texte. De même, pour la

décennie 1930, c'est surtout par des discours publics et des adresses au

gouvernement français par courrier et dans la presse que Bendjelloul

cherche à obtenir des réformes. Les archives du Conseil

Général de Constantine et des Délégations

financières n'ont donc pas été favorisées comme

source pour la première partie de la présente

étude.

Ce mémoire est divisé en trois parties

qui suivent la chronologie de la carrière du Docteur Bendjelloul, en

fonction des changements institutionnels auxquels il adapte son combat

politique : l'Algérie sous la IIIe République du

début de sa carrière en 1939, puis les institutions de Vichy et

du Gouvernement Provisoire de la République Française de 1940

à 1945, et enfin les institutions métropolitaines de la

IVe République de 1945 au vote de la loi d'état

d'urgence en 1956, date après laquelle son action politique

disparaît progressivement. Dans ce contexte instable, nous verrons dans

le présent mémoire comment Bendjelloul adapte son discours et ses

modes d'action, avec une certaine cohérence dont il sera discuté

dans le présent mémoire.

La première partie est consacrée

à la décennie 1930, la partie la plus traitée de son

parcours, et analyse son programme politique et son rapport à la

légalité coloniale. Nous nous demanderons ce qui dans l'action

politique du Bendjelloul des années 1930 faisait de lui un personnage

contestataire vu comme une menace par l'ordre colonial, sans qu'il ne soit

récupérable par le récit nationaliste

ultérieur.

1 Malika Rahal, Les Représentants

colonisés au Parlement français, op. cit ; David

Roudaut, « Les députés des départements

d'Algérie sous la IVe République », Paris, Université

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 21

La seconde partie traite de la manière dont

Bendjelloul ne prend pas le tournant nationaliste de la plupart de ses

contemporains dans le sillage de l'échec du Congrès Musulman

Algérien et de la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que de son adaptation

aux changements de régimes politiques en métropole entre 1939 et

1946.

La troisième partie, enfin, porte sur les

modalités de son positionnement politique en tant qu'élu

colonisé d'institutions métropolitaines entre 1946 et 1956. Nous

nous pencherons sur les continuités observées entre ses discours

politiques d'avant-guerre et ceux tenus au Parlement. Nous chercherons aussi

les différentes manières dont Bendjelloul se positionne face aux

évolutions de son contexte politique en métropole et en

Algérie, sans embrasser les idées nationalistes mais sans cesser

pour autant d'exprimer ses revendications au nom de ses mandants

algériens.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 22

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 23

Partie I - Le Docteur Bendjelloul, champion

assimilationniste de la cause algérienne

(1930-1938)

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 24

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 25

I - Le réformisme assimilationniste, programme

politique du Docteur Bendjelloul

Né en 1893 à Constantine d'un

père instituteur de formation dans une famille de notables

désargentés1, Mohammed Salah Bendjelloul effectue ses

études de médecine à la faculté d'Alger dans les

années 1910. Selon les documents de surveillance coloniale, Bendjelloul

aurait ensuite été médecin de colonisation dans les

Aurès dans les années 1920 avant d'installer son cabinet dans sa

ville d'origine2. C'est à partir de ce moment que son

activité politique devient publique, en tant que Président de la

Fédération des Elus Musulmans (FEM) du département de

Constantine, de 1932 à la Seconde Guerre Mondiale.

Durant ses études, Bendjelloul est

témoin de l'essor du mouvement Jeune Algérien auquel

appartiennent alors beaucoup de futurs personnages politiques de sa

génération3. Ce mouvement politique, notamment

dirigé par l'Emir Khaled, le petit-fils d'Abdelkader, revendique des

réformes du système politique et l'égalité des

droits pour les Algériens et les colons européens4. Le

courant Jeune Algérien constitue l'émergence d'un discours

politique assimilationniste. Les Jeunes Algériens respectent les formes

et les cadres d'expression du discours politique français. Ils

s'expriment en français, utilisent la presse, revendiquent

l'accès aux droits civiques et à la citoyenneté

française avec maintien du statut personnel musulman. Cette notion

juridique distinguait les Français de statut personnel musulman des

citoyens français de plein droit. Les colonisés souhaitant

exercer leur pleine citoyenneté devaient renoncer à leur statut

personnel musulman, ce qui s'apparente pour eux à une apostasie. L'un

des combats des assimilationnistes est la revendication de la pleine

citoyenneté sans abandon du statut personnel.

1 Entretien avec M'hamed Bendjelloul, fils de

M.S.Bendjelloul, In Julien Fromage, Innovation politique et mobilisation de

masse en « situation coloniale » : un « printemps

algérien » des années 1930 ? L'expérience de la

Fédération des Elus Musulmans du Département de

Constantine, Thèse de doctorat, Paris, EHESS, 2012.

2 Sous-Direction des Services Actifs de Police -

Service Central des Renseignements Généraux, « A/S de M.

BENDJELLOUL Mohamed Salah, ex-député de Constantine »,

Gouvernement Général d'Algérie, 1958. GGA 7G 1403, ANOM,

Aix-En-Provence.

3 J. McDougall, A History of Algeria, op.

cit, p. 181.

4 Voir Charles-Robert Ageron, « Le mouvement

«Jeune-Algérien» de 1900 à 1923 », in

Genèse de l'Algérie algérienne, Saint-Denis,

Éditions Bouchène, 2005, p. 107-130.

Dans ce mémoire, on entend par

assimilationnisme une aspiration à l'égalité

formulée par les colonisés dans les formes du discours politique

du colonisateur. Les adhérents à cet idéal, souvent des

élites éduquées, se distinguent par une francophilie

affirmée et professent leur reconnaissance au colonisateur, se

considérant comme les preuves de la réussite de la mission

civilisatrice. Bendjelloul s'inscrit dans cette dynamique, mais y associe une

stratégie de mobilisation populaire revendicative, qui légitime

le mouvement tout en répandant l'idée assimilationniste

au-delà de l'élite urbaine.

A - La préface de 1935, une profession

d'assimilationnisme

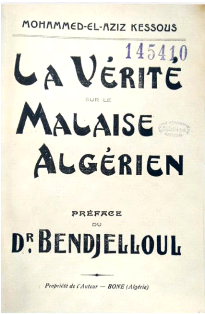

Figure 1 Deuxième couverture de «

La

Vérité sur le Malaise

Algérien » de

Kessous, Bône (Annaba),

Société anonyme de l'imprimerie rapide, 1935.

En 1935, Mohammed-El-Aziz Kessous, alors

rédacteur en chef de l'Entente, publie un essai de 115 pages

intitulé « La Vérité sur le Malaise Algérien

»1. La préface de ce livre est écrite par

Bendjelloul, et est l'une des sources écrites par lui les plus longues

dont nous disposions, et également la seule qui ait été

publiée. « La Vérité sur le Malaise Algérien

» s'inscrit résolument dans l'idée assimilationniste, et ce

dès le verso de la page de titre où l'auteur dédicace son

livre « à [ses] Maîtres de l'Ecole Primaire, de

l'Enseignement Secondaire et des Facultés.

»2.

Une analyse rapide de la couverture est

révélatrice du rôle de Bendjelloul sur la scène

politique algérienne des années 1930 : son nom est imprimé

en plus grand que nom de l'auteur, et semble lui servir de légitimation,

voire d'argument de vente.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 26

1 Mohammed-El-Aziz Kessous, La

Vérité sur le Malaise Algérien - Préface du Dr

Bendjelloul, Bône (Annaba), Société anonyme de

l'imprimerie rapide, 1935.

2 Ibid.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 27

Dans sa préface, Bendjelloul appelle Kessous

son « cher ami » et « un des membres les plus

représentatifs de la jeunesse intellectuelle indigène

»1. Il loue la qualité du travail de l'auteur pour

« rétablir les faits dans leur exactitude » et « exposer

[les] justes revendications » des Elus Musulmans, dans un contexte de

« calomnies » et de « ragots » dont ils sont

victimes2. En effet, moins d'un an avant la publication de ce livre,

les 3 et 5 août 1934, la ville de Constantine avait été

endeuillée par de violentes émeutes antisémites,

perpétrées par des Algériens musulmans partisans de

Bendjelloul ayant cru, dans un contexte de tensions exacerbées par la

situation coloniale, que leur leader avait été assassiné.

Cette émeute avait été instrumentalisée par les

ennemis de l'assimilation des colonisés comme une preuve de leur

sauvagerie et du danger qu'ils représenteraient s'ils étaient

intégrés au corps des citoyens français3. Afin

de contrer cette campagne de diffamation, Bendjelloul professe « les

sentiments et les intérêts qui lient indéfectiblement

à la France » les représentants des Algériens

musulmans, et espère que, grâce au travail de Kessous, « on

ne mettra plus en doute [leur] patriotisme » :

La France a comblé de bienfaits notre pays,

nous l'avons toujours proclamé et nous le proclamerons toujours. C'est

elle qui a construit ces écoles où des milliers d'enfants

s'adaptent de plus en plus à une vie moderne où l'instruction est

le premier des biens ; c'est elle qui a tracé des routes, établi

des ponts, construit des hôpitaux, défriché des

forêts, fertilisé des marais ce dont nous lui serons

éternellement reconnaissants. Mais n'est-il pas vrai que ces

progrès sont encore loin de suffire à tous les besoins,

qu'ils ont été inégalement répartis et que leur

jouissance est pratiquement refusée à la plus grande partie de la

population laborieuse ? 4

Bendjelloul reprend des thèmes

rhétoriques coloniaux, comme la mission civilisatrice ou plus loin la

référence à l'empire romain, mais il ne se contente pas

d'acclamer la colonisation,

1 Mohammed Salah Bendjelloul, « Préface

», in La Vérité sur le Malaise Algérien -

Préface du Dr Bendjelloul, Bone (Annaba), Société

anonyme de l'imprimerie rapide, 1935, respectivement p. 7 et p. 5.

2 Ibid.

3 Pour une enquête de fond sur cet

évènement et la complexité des facteurs ayant mené

au pogrom, voir Joshua Cole, Lethal provocation, op. cit.

L'auteur y présente également la rhétorique

antisémite employée par Bendjelloul à cette époque

à des fins électoralistes. Si les sources

sélectionnées pour la réalisation de ce mémoire ne

donnent pas suffisamment de matière pour discuter de cet aspect du

discours politique algérien, le recours à l'antisémitisme

de Bendjelloul et d'autres élus algériens musulmans est un fait

avéré.

4 M. S. Bendjelloul, « Préface »,

art. cit., p. 7.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 28

comme l'ont fait les colons quelques années

plus tôt lors des célébrations du centenaire de la

colonisation de l'Algérie. Il commence par louer le travail accompli

factuellement, avant de dénoncer les injustices dans la

répartition des bénéfices en découlant. Il appelle

les colonisateurs français, qui se voient comme les héritiers de

l'Empire Romain en Afrique du Nord, à imiter leurs ancêtres : ne

réduisant pas l'Afrique du Nord à une ressource en biens et en

soldats mais laissant se développer l'élite intellectuelle :

« des poètes, tel Apulée, des empereurs, tel

Septime-Sévère, et des penseurs, tel Saint-Augustin

»1. Plus largement, il affirme que la masse paysanne est

restée dans le même état depuis la conquête

malgré les nombreux bienfaits énumérés dont ne

bénéficie pas la majorité des Algériens. Le

principal apport de la colonisation pour ces masses est la

sécurité, mais elle a été acquise au prix de la

participation des Algériens à toutes les guerres du Second Empire

et de la IIIe République. Cela leur confère « le

droit de réclamer un traitement politique plus équitable et une

vie matérielle meilleure »2. Dans ce texte, Bendjelloul

reste réformiste et peu radical dans ses revendications. Il ne remet pas

en cause la colonisation en soi mais appelle simplement à des

améliorations : il ne dit pas que les Algériens ont droit

à un traitement politique équitable mais « plus

équitable » ; il ne réclame pas vie matérielle digne

mais « une vie matérielle meilleure ».

Deux pôles de demande sont identifiables : la

situation humanitaire, ou soulagement de « l'épouvantable

misère dont souffre le paysan algérien »3, et le

problème politique de la place des musulmans dans la cité

française :

La France est aujourd'hui la deuxième

puissance musulmane de l'Univers, et il se trouve que ses ressortissants

Mahométans sont groupés à sa porte, la prolongent dans

l'espace, et participent activement à sa vie économique et

politique. C'est là une situation unique qui lui impose des devoirs

spéciaux, très différents de ceux qui incombent aux autres

puissances musulmanes, telles l'Angleterre ou la Hollande, dont les sujets

mènent, à des milliers de lieux, une existence tout à fait

particulière4 .

1Ibid., p.

6.

2 Ibid., p.

8.

3 Ibid.

4 Ibid., p.

9.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 29

A ceux qui jugent que l'Islam est incompatible avec la

civilisation européenne, Bendjelloul répond avec une dimension

transimpériale qui se retrouve régulièrement au cours du

parcours politique de Bendjelloul. Il affirme que les

spécificités de l'Algérie dans l'empire colonial donnent

à la France une relation unique et une responsabilité

particulière envers ces populations. La religion musulmane de celles-ci

est une donnée avec laquelle la France doit composer, affirme

Bendjelloul : si l'attachement des Algériens à l'Islam n'est pas

négociable, il n'entre pas plus en contradiction avec le statut de

citoyen français, tout comme l'attachement de certains Français

à la chrétienté1.

Ainsi, l'assimilationnisme de Bendjelloul

formulé dans ce texte se base sur une appropriation des motifs

discursifs des colonisateurs français, pour mettre ces derniers face

à leurs contradictions. Il demande d'eux ce que la propagande de la

mission civilisatrice et de la France pays des Lumières promet : la

liberté et l'égalité pour les colonisés. Ce texte

est un aperçu clair et argumenté du programme porté par

Bendjelloul en tant qu'élu au sein des institutions

coloniales.

B - Être élu en situation coloniale :

l'opposition loyale

Les Algériens musulmans engagés en

politique présentent des opinions variées et développent

différentes stratégies face aux contraintes du cadre colonial

auxquelles ils sont soumis. Suite aux émeutes antisémites du 5

août évoquées plus haut, ainsi qu'à la publication

à Paris de propos algériens nationalistes par l'Etoile

Nord-Africaine, le Conseil général du département de

Constantine se réunit et, sous la pression de leurs collègues

européens, les élus indigènes de cette institution

professent leur loyalisme envers la France2. Lors de cette

réunion est discutée une motion aux accents pour le moins

paternalistes proposée signée par les membres européens du

conseil et adressées aux élus musulmans. Les conseillers

musulmans

1 Ibid., p. 10.

« Nous continuerons à nous sentir les Frères des autres

musulmans, qu'ils soient noirs ou jaunes, de même que tous les

catholiques se sentent fils de la même église, mais c'est

là un sentiment élevé, qui nous honore plutôt que

nous rabaisser, et qui ne nous fera jamais oublier que nous sommes

français tout court. »

2 Conseil Général de Constantine,

Extrait du procès-verbal de la séance du 28 octobre

1934, Constantine, Conseil Général de Constantine, 1934. In

Archives de la Préfecture de Constantine, « Politique

Indigène - Evènements du 5 août 1934 », 93 B3 277,

ANOM, Aix-en-Provence.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 30

Chérif Saadane et Ferhat Abbas mènent la

critique de ce texte jugé insultant, et Bendjelloul déclare

:

Messieurs, je ne voterai pas le (sic) motion de M.

Vallet. Si je reconnais qu'ici la souveraineté est la

souveraineté française, il existe dans cette motion des

considérants que je ne puis tolérer.1

C'est ici un exemple de l'opposition légale

déployée par les élus algériens : dans le cadre des

institutions mises en place par la République Française, face

à leurs collègues européens, Bendjelloul et ses

alliés s'opposent à leur vision du monde par des débats et

de votes de motions. Bendjelloul affirme son attachement à la

souveraineté française sur l'Algérie, condition de sa

prise de parole dans le cadre de ces institutions.

Ce document témoigne d'une atmosphère

politique tendue entre élus départementaux colons et

colonisés, parce que les Européens remettent en question la

loyauté des élus indigènes. On voit apparaître trois

camps dans le discours des acteurs : les Européens colonialistes, qu'ils

soient ou non arabophiles ; les élus assimilationnistes, qui sont

appelés et s'appellent eux-mêmes « les jeunes

»2 ; et les chefs indigènes. La sincérité

de ces derniers est remise en question par les jeunes intellectuels

assimilationnistes, qui essayent de faire entendre leurs revendications et de

se faire une place dans la politique où jusqu'ici siégeaient les

« Vieux Turbans », représentants de grandes familles

algériennes. Face aux insinuations de leurs homologues européens,

chaque camp rivalise de loyalisme envers la France. Bendjelloul s'écrie

par exemple :

Ici, nous sommes reconnaissants à la France

d'avoir fait de l'Algérie ce qu'elle est. Je suis son serviteur, je

pense en français et je parle, j'ignore presque ma langue maternelle. Je

tiens à le répéter, il n'y a ici qu'une

souveraineté : celle de la France.3

Il est important de souligner que ses paroles

répondent à une remise en cause du patriotisme des membres

algériens musulmans du Conseil général du

département de Constantine. Cette profession de foi profrançaise

est prononcée, sinon sous la contrainte, au

1 Ibid.

2 Conseil Général de Constantine, «

Procès-Verbal du 28 octobre 1934 ». Abbas en

s'autodésignant, et Panisse à la page 8 en répondant

à Bendjelloul.

3 Ibid., p. 8 In

Archives de la Préfecture de Constantine, « Politique

Indigène - Evènements du 5 août 1934 », 93 B3 277,

ANOM, Aix-en-Provence.

moins sous la pression. Néanmoins, ces paroles

sont celles de Bendjelloul et on peut retrouver des affirmations

peut-être moins radicales mais semblables dans d'autres contextes, il

semble établi que c'est bien dans le cadre de la souveraineté

française que la figure de proue assimilationniste voit l'avenir de

l'Algérie.

L'absence de remise en question de la

souveraineté française ne signifie cependant pas l'absence de

remise en question du système d'oppression colonial, et les archives de

l'action des Elus constituent une description précieuse et

détaillée du système colonial dans ses violences et

injustices quotidiennes qu'ils dénoncent inlassablement. Dans une lettre

de six pages datées du 3 avril 1934, Bendjelloul fait état au

préfet de l'exaspération des populations indigènes

misérables, victimes de l'arbitraire des « fonctionnaires

subalternes » et de l'injuste attribution des ressources1. Il

liste vingt-deux raisons de cette exaspération, dénonçant

par exemple la « brutalité inouïe » qui accompagne

parfois la perception des impôts (point 8), les expropriations qui «

vont toujours bon train » (point 14) ou encore l'attitude

réactionnaire des opposants aux réformes indigènes (point

1), réformes qu'il appelle de ses voeux en conclusion de la lettre. Il

présente sa plainte comme un acte de loyauté envers la France :

il voit monter la colère et le risque d'émeutes et appelle

à des réformes pour éviter des affrontements qui ne

feraient qu'empirer la situation.

« En pareilles circonstances, notre devoir est

de vous dire franchement la vérité, en vous signalant la

situation désespérée des nôtres »

2.

Si Bendjelloul ne voit pas dans l'oppression coloniale

une raison de revendiquer l'indépendance, il ne s'en accommode pas pour

autant. Il se mobilise pour faire cesser les injustices, mais selon les modes

d'expression autorisés : la presse, les institutions françaises,

les campagnes électorales, l'interpellation des autorités

métropolitaines, ...

Selon une « fiche bleue » de la

préfecture de Constantine, synthétisant tous les renseignements

recueillis par la police de surveillance, Bendjelloul aurait envoyé en

août 1932 un télégramme au président du conseil,

c'est-à-dire au plus haut niveau de l'Etat français, ainsi qu'au

ministre de l'Intérieur, pour dénoncer des mauvais traitements -

la fiche parle de « soi-

1 Mohammed Salah Bendjelloul, « Lettre au

Préfet du Département de Constantine », 3 avril 1934, 93 B3

277, ANOM, Aix-En-Provence.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 31

2 Ibid., p.

6.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 32

disant mauvais traitements » - subis par les

habitants de la commune d'Aïn-M'Lila lors de la perception des

impôts et demander une enquête « par des "gens de France"

»1. On reconnaît ici un mode d'action politique typique

de Bendjelloul tout au long de sa carrière : relayer les plaintes des

populations au plus haut niveau de l'Etat, en métropole, pour

dénoncer la corruption des échelons intermédiaires de

l'administration française, en Algérie. Dans une lettre au

journal La Dépêche de Constantine de juin 1935,

Bendjelloul justifie sa pratique de contourner le Gouverneur

Général pour s'adresser directement à Paris : les portes

sont fermées au dialogue, et l'administration coloniale en

Algérie a pris parti contre lui2.

Ainsi, par différents moyens d'action,

Bendjelloul s'inscrit dans une opposition loyale au système colonial et

à ses travers, sans se départir de ses convictions francophiles :

il souhaite que l'Algérie devienne toujours plus française, et

c'est pour cette raison qu'il critique les exactions françaises. Cette

loyauté assimilationniste est mal reçue par les colons

européens, qui voient dans toute critique une menace de sa

souveraineté.

1 Fiche de Renseignement individuel sur Mohammed Salah

Bendjelloul, In Préfecture de Constantine, « Dossier Bendjelloul

(1934-1940) - Surveillance politique des indigènes », 9310115,

ANOM, Aix-En-Provence.

2 Article de la Dépêche de Constantine du

1er février 1935 [Publication et commentaire d'une lettre du

Dr Bendjelloul au Rédacteur en Chef]. In « Dossier

Fédération des Elus Musulmans d'Algérie, 1935- 1936

». 93 B3 277, ANOM, Aix-En-Provence.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 33

II - Toute remise en cause du système colonial

est-elle nationaliste en puissance ?

La Fédération des Elus Musulmans (FEM)

du Constantinois, présidée par Bendjelloul à partir de

1932, est fondée le 29 juin 1930 à Constantine par Chérif

Sisbane, président de la section arabe des Délégations

Financières, assemblée chargée de gérer le budget

de l'Algérie indépendamment du gouvernement

métropolitain1. Cette organisation a pour but « d'unir

et de coordonner les efforts des représentants indigènes et de

collaborer avec les pouvoirs publics, en les éclairant sur les besoins

de la population musulmane »2 dans une dynamique explicitement

assimilationniste3. Son action reste peu combative avant la

présidence du Docteur Bendjelloul, qui lui impulse une dynamique plus

populaire et contestataire.

Ce tournant revendicatif des Elus peut s'expliquer par

l'humiliation du centenaire de la colonisation, fêté en grandes

pompes à Alger et à Paris. Les premières

générations d'intellectuels algériens ayant suivi une

éducation française ne reçoivent aucune place dans ce

qu'ils envisageaient pourtant comme l'occasion de marquer un tournant dans les

pratiques coloniales et de faire des réformes en faveur de

l'égalité des colons et des Algériens

musulmans4. L'absence criante de réforme et d'intention de

changement lors des célébrations du centenaire va pousser les

membres de cette élite à entrer dans une démarche de

contestation plus explicite.

1 Pour une étude approfondie de l'histoire et

du fonctionnement des Délégations financières, voir

Jacques Bouveresse, Un parlement colonial? Les Délégations

financières algériennes 1898-1945, Mont-Saint-Aignan,

Publications de l'Université de Rouen et du Havre, 2008.

2 Le Chef de la Sûreté

Départementale, Rapport Spécial: Création d'une

Fédération des élus musulmans du Département de

Constantine, Constantine, Sûreté Départementale de

Constantine, 1930. In Préfecture de Constantine, « Dossier

Constitution de la Fédération des Elus Musulmans 1930 »,

1930- 1934, 93 B3 277, ANOM, Aix-En-Provence.

3 Chérif Sisbane, Note sur les

réformes désirées par la Fédération des

élus des indigènes du département de Constantine,

Constantine, Imprimerie P. Braham, 1931.

4 Sur les enjeux entourant les fêtes du

centenaire de la colonisation de l'Algérie, voir notamment Jan C.

Jansen, « Fête et ordre colonial. Centenaires et résistance

anticolonialiste en Algérie pendant les années 1930 »,

Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2014, vol.121

no 1, p. 61-76.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 34

A - La mobilisation autour du projet Viollette :

l'assimilation contre l'oppression coloniale

En 1936, l'avènement du Front populaire permet

pendant quelques mois d'espérer une politique coloniale libérale

et réformiste. Le sénateur Maurice Viollette, ancien gouverneur

général de l'Algérie très favorable aux

réformes et proche de la FEM, propose au parlement un projet de loi

accordant le droit de vote à un plus grand nombre de Français

musulmans, sans que ceux-ci ne soient forcés à renoncer à

leur statut personnel. Si les assimilationnistes soutiennent ce projet comme un

premier progrès, le lobby colonial du parlement métropolitain,

composé notamment des députés des colons algériens,

mène durant plusieurs années une intense campagne contre la FEM

et contre ce projet ; jusqu'à ce qu'il soit

abandonné.

Lors d'une conférence publique à Guelma

le 2 août 1937, le Docteur Bendjelloul explique à la population

les raisons qui l'ont poussé à lancer un mouvement de

démissions collectives des élus, suivi massivement, en

particulier dans le Constantinois. L'administrateur adjoint de l'arrondissement

de Jemmapes (Azzaba) rapporte ses paroles au préfet de Constantine :

Bendjelloul se déclare « partisan convaincu du projet Violette

», dans lequel il voit l'aboutissement des revendications de la population

musulmane. Mais ses efforts se sont « toujours heurté à

l'indifférence sinon à l'opposition des pouvoirs publics »,

et la FEM, face à cette situation, « a

décidé que ses adhérents renonceraient à leur

mandat en signe de protestation » 1. Avec ces démissions

collectives, le but de la FEM n'est pas de sortir des institutions

françaises pour couper toute relation avec le système colonial,

mais d'obtenir des réformes de ce système. Pour cela, les

élus utilisent les moyens légaux à leur disposition. Le

dossier que les archives de la préfecture de Constantine consacrent

à la FEM en 1937 permet de mieux comprendre la stratégie et les

différents modes d'action de la Fédération : les rapports

de surveillance traitent de ce mouvement de démissions collectives

d'élus organisé à l'été 1937, mais le

dossier contient aussi, par exemple, des correspondances et échanges

entre Bendjelloul et l'administration pour demander des autorisations de se

réunir. Par exemple, le dossier contient une copie d'une lettre

datée du 3 août 1937 dans laquelle Bendjelloul informe

l'administrateur de la commune mixte de Guergour de sa venue pour une

réunion publique les

1 Le sous-préfet de l'arrondissement à

Monsieur le Préfet - Centre d'Information et d'Etudes de Constantine,

« Rapport n° 4605 - Surveillance politique Indigène -

Conférence du Dr Bendjelloul ». Guelma, 1937. In

Préfecture de Constantine, « Dossier sur l'action de la FEM -

Journaux, rapports de surveillance et divers », août 1937, 93 B3

280, ANOM, Aix-En-Provence.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 35

19 et 20 août, et lui demande un local pour

accueillir l'évènement. Le fonctionnaire colonial exprime ses

craintes à ses supérieurs1, mais le préfet

l'encourage à ne pas interdire la réunion « par caprice

», d'autant plus que, « dans plus de vingt communes [...], des

réunions semblables ont déjà eu lieu qui, grâce aux

dispositions prises par l'Autorité Locale, n'ont provoqué aucun

incident »2.

Comme le signale le préfet, Bendjelloul

déploie avec la FEM une importante mobilisation politique en cet

été 1937, enchaînant les réunions dans toute la

région. Les administrateurs rapportent à chaque fois la

présence de quelques milliers d'« indigènes ». Le

Capitaine Metens, commandant de la section de gendarmerie nationale de Bougie

(Bejaia), est chargé de maintenir l'ordre lors de la réunion

publique « organisée par le Docteur Bendjelloul » à

Kerrata (Kherrata) le 17 août 1937. Dans son rapport, il témoigne

des appels au calme des orateurs, suivis par la foule présente. Ce calme

contraste avec le ton revendicatif des orateurs, Abbas, Mostefaï et

Bendjelloul : ils expliquent leurs démissions par une litanie de

critiques de la situation d'oppression économique et juridique que

subissent « les indigènes ». Ils déclarent qu'ils se

mobiliseront sans se fatiguer « pour lutter jusqu'à

l'amélioration de la situation des indigènes dans une

Algérie Française ».3 Ils dénoncent avec

vigueur l'accaparement des terres par les gros colons et les grandes compagnies

terriennes, enjoignent leurs auditeurs à ne plus accepter les salaires

trop bas pour peu à peu être en mesure d'exiger « un salaire

égal à celui des français (sic) car les indigènes

ont un ventre comme les Français »4. Le droit du sang,

acquis par les sacrifices des Algériens dans les guerres coloniales et

en Europe, est également invoqué. Les communes mixtes, avec leurs

administrateurs et leurs caïds, doivent disparaître. Il est à

noter que les mots colonisés ou système colonial ne font pas

partie du vocabulaire des élus musulmans. Le compte-rendu du Capitaine

Metens rapporte que la réunion se serait finie sur les mots suivants

:

Nous avons vu le Gouverneur Général,

des Ministres, le Président de la République, qui nous ont fait

des promesses sans aucune réalisation. Nous voulons

1 Administrateur Adjoint de la commune mixte de

Guergour au Sous-préfet de Bougie, Lettre n° 8991. Lafayette, 5

août 1937. In Ibid. doc.cit.

2 Ibid. In Ibid.

3 Rapport du Capitaine Metens, Commandant la section

sur une réunion publique à Kerrata le 17 août 1937. In

Ibid.

4 Ibid. In Ibid.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 36

continuer nos revendications dans le calme mais si

nous avons besoin de vous pour une action énergique est-ce que vous

répondrez "présent" ? La masse des indigènes a

répondu "Oui".1

L'assimilationnisme des Elus n'est donc pas le

résultat d'un aveuglement sur la mauvaise foi de leurs interlocuteurs

français, ni une acceptation résignée des injustices du

système colonial. Selon ce rapport, ils affirment leur volonté de

continuer à se mobiliser dans le calme et à demander à

leurs partisans de faire de même. Les Elus sont bien favorables à

la présence française en Algérie, mais revendiquent une

réforme en profondeur du système, en fait la fin de l'oppression

coloniale.

B - L'accusation de nationalisme

On l'a vu, Bendjelloul revendique une plus grande

présence de la France dans le quotidien des colonisés, afin que

ceux-ci aient à terme un niveau de vie et des droits égaux

à ceux des Français. Les partisans de l'ordre colonial ont raison

de voir ces revendications de Bendjelloul comme une menace pour l'empire

français, mais formulent à tort cette menace comme étant

« nationaliste », se montrant incapables de reconnaître la

francophilie motivant les revendications des assimilationnistes. Ainsi, un

document de six pages interne au service de surveillance politique des

Indigènes de la Préfecture de Constantine, non daté et non

signé, décrit Bendjelloul en « héros National »,

autour duquel se serait formé « une sorte de Front Commun »

enthousiaste et « prêt à obéir à tous ses mots

d'ordre » 2.

Un dossier de surveillance de la préfecture de

Constantine sur la Fédération des Elus contient une traduction

d'un article paru dans le troisième numéro du journal arabophone

El Midane le 11 juillet 1937.3 Cet article contient une

photographie de l'Emir Khaled, mis en scène en train de parler depuis le

paradis à la nation algérienne pour l'appeler à

l'unité. L'article contient également une photographie de

Bendjelloul, qui appelle lui aussi à l'unité.

Bendjelloul

1 Ibid.

2 Préfecture de Constantine, « Dossier

Bendjelloul (1934-1940) - Surveillance politique des indigènes »,

doc. cit.

3 « Traduction du troisième numéro

d'EL MIDANE du 11 juillet 1937 », Constantine, 13 juillet 1937. In

Préfecture de Constantine, « Dossier sur l'action de la FEM -

Journaux, rapports de surveillance et divers », doc.

cit.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 37

est ainsi visuellement et discursivement

associé à l'émir Khaled, descendant d'Abdelkader, et est

placé comme leur héritier. Il est appelé

le valeureux leader de la cause algérienne,

le Docteur BENDJELLOUL qui combat les instigateurs de désordre,

l'élu indépendant qui défend le peuple musulman