|

__

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR (UCAD)

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

(FASEG)

Laboratoire de Politiques Commerciales

(LAPOCOM)

Master Professionnel II en Politiques et

Négociations Commerciales Internationales (PNCI)

*************************

Mémoire de fin d'étudespour l'obtention du

diplôme de Masteren Politiques et NégociationsCommerciales

Internationales

Thème :

DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS ET CROISSANCE

ÉCONOMIQUE : CAS DU SÉNÉGAL

|

Présenté et soutenu par

|

Mamadou Lamine BOUSSO

|

|

Encadrant

|

11èmpromotion

Renforcement des capacités

Année 2022-2023

Monsieur Idrissa Yaya DIANDY

Maître de Conférences Agrégé en

Sciences Economiques

|

DEDICACE

Louanges au Maître de l'Univers,

ALLAH, l'Unique sans associé que nous adorons et en qui

nous plaçons tout notre espoir ! Gloire et Pureté à notre

Créateur qui déverse abondamment ses bienfaits

sur nous sans le moindre effort de notre part. Le Roi des rois

qui accorde ses faveurs et sa miséricorde à ses humbles esclaves

que nous sommes !

Que la paix et le salut soient sur son Messager, notre

bien-aimé prophète Mouhammadque la paix et la

bénédiction d'ALLAH soit sur lui !

A tous camarades de promo particulièrement

àMadame PeindaGUISSE NDIAYE et à Monsieur

Oumar BAKHOUM.

A tous mes collègues de la Direction du Commerce

Extérieur, Madame NIANEMessin Marie Justine

SADIO,Madame DIAGNE Fama DIAKHATE,Abdou Khoudos

DIAGNE, Mame Cheikh Ibrahima NDAW,

Khadidiatou TRAORE, Moussa TINE,

Abdoulaye DIOP, et à Doyen El hadji Youssoupha

COBAR.

A Khadija, Adama,

Moustapha, Alpha, Samba, Fatou Ly

GUEYE, Modou GUEYE, Mouhamadou

Moustaphaet SeydaMariame.

A ma reine, ma précieuse mère Adja Fatoumata

DEME ! Je ne saurai te montrer ma gratitude DEME

Ndiobbo, je ne saurai te remercier assez, et comme il se doit. Tu nous

as consacré ta vie et fait de notre bonheur ton unique souci. Puisse le

Très Haut nous accorder à chaque souffle de notre vie

l'opportunité de te rendre fière et de te combler !

A notre cher Papa qu'ALLAH SWT lui accorde

son Paradis le plus élevé !

REMERCIEMENTS

Ce mémoire a été rendu possible

grâce au soutien et au suivi de mon encadreur, MonsieurIdrissa

Yaya DIANDY, Maître de Conférences Agrégé en

Sciences Economiques; nous lui exprimons notre profonde gratitude pour

les conseils, discussions, critiques et autres remarques toujours pertinentes,

votre disponibilité et votre appui m'ont été d'une

importance capitale.

A Madame DIAW AWATRAORE,Professeure

Agrégée en Sciences Economiquespour ses orientations.

Nos remerciements àMonsieur Cheikh

BAMBAMANGA, doctorant dans leLaboratoire de

Financespour le Développement (LFIDEV)pour sa

disponibilité, ses orientations et précieuses contributions.

Nos remerciements à Monsieur El Hadji Ibrahima Paul

PAYE, Commissaire aux Enquêtes

Economiques, Chef de la Division de l'Accès aux

marchés et de la Règlementation des Echanges,

Direction du Commerce Extérieur, pour sa

disponibilité et son accompagnement.

Nous remercionsà Monsieur Malick SANE,

Professeur Titulaire des Universités,

Responsable du MASTER II Politiques et Négociations

Commerciales Internationales (PNCI).

Nos remerciements à Monsieur Ansou Souba

BADJI,Directeur du Commerce Extérieur

pour les flexibilités accordées sur nos horaires de travail pour

pouvoir suivre cette formation.

Nos remerciements à Madame KhadyBA,

Cheffe de la Division de l'Analyse et des Etudes de Marchés,

Direction du Commerce Extérieur.

Nous remercions également Monsieur El hadji

OmarNDIAYE, Directeur des Ressources Humaines de la

SONACOS pour ces sages conseils et motivations.

A Monsieur AdamaCISSE,Ingénieur

Statisticien, Economiste au Ministère du Développement Industriel

et des Petites et Moyennes Industries, pour ses contributions et

précieux conseils.

A Madame NDIAYEAnta NDAO,

Contrôleur du Contrôle Economique, pour ses

observations et précieux conseils.

A Madame SARRNdeye Seynabou

NDIAYE, Economiste, Cheffe du Bureau

Etude de marché de la Direction du Commerce Extérieur,

pour ses conseils et orientations.

A Monsieur FARA MAKHA DIOP, Chef du

Bureau de l'Expansion du Commerce Electroniquede la Direction

du Commerce Extérieur, pour ses conseils et encouragements.

Nous remercions les différents enseignants du

Master 2 PNCI de la Faculté des Sciences Economiques et

de Gestion (FASEG) de l'Université Cheikh Anta

DIOP de Dakar pour la qualité des cours qu'ils nous ont

dispensés.

A tous ceux qui m'ont permis d'obtenir les informations et les

données dans le cadre de ce travail.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ACDI Agence Canadienne de Développement

International

ANSD Agence Nationale de la Statistique et

de la Démographie

ARDL Auto Régressive Distributed Lag

CCI Centre du Commerce International

CNUCED Conférence des Nations unies sur

le commerce et ledéveloppement

CTCI Classification Type pour le Commerce

International

FAO Organisation des Nations Unies pour

l'alimentationl'agriculture

FBCF Formation Brut du Capital Fixe

FCFA Franc de la Communauté

Financière Africaine

FOPROMEXFonds de Promotion des Exportations

GMM Méthode des Moments

Généralisés

HH Indice de Diversification des Exportations

d'Herfindahl-Hirschman

HOSHeckscher, Ohlin et Samuelson

MCO Moindres Carrés Ordinaires

MEUR Million euros

OLS Ordinary Last Squares

OUV Ouverture Commerciale

PIB Produit intérieur Brut

PME Petites et Moyennes Entreprises

POP Population Totale

PPMX Part des Produits Manufacturés

dans les Exportations

PRN Part des Ressources Naturelles

PSEPlan Sénégal Emergent

SDSPStratégie de Développement du

Secteur Privé

SES Situation Sociale et Economique

SN-EXPORT 2035Stratégie Nationale de

Développement des Exportations

SN-ZLECAfStratégie Nationale de la Zone

de Libre-Echange Continentale

Africaine

STRADEX Stratégie de Développement

et de Promotion des Exportations

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest

Africaine

USA Etats Unis d'Amérique

VAR Modèle Vectoriel

Autorégressif

WDI World Development Indicators

WGI World Governance Indicators

ZES Zones Economiques Spéciales

LISTE

DES TABLEAUX ET FIGURES

Tableau 1 : Orientation géographique

des échanges du Sénégal,

1990-2021......................9

Tableau 2 : Exportations par groupes de

produits (solde moyen sur la période 1990-2021)...11

Tableau 3 : Signes

attendus...............................................................................34

Tableau 4 : Statistique descriptive des

variables.......................................................35

Tableau 5 : Matrice de

corrélation.......................................................................36

Tableau 6 : Résultats

stationnarité des

variables.....................................................37

Tableau 7 : Résultats du test de

cointégration........................................................38

Tableau 8 : Résultat des estimations

du modèle......................................................38

Figure 1 : Croissance du PIB réel du

Sénégal.......................................... ...............6

Figure 2 : Evolution de la structure de

l'économie sénégalaise (% du PIB)

......................7

Figure 3 : Evolution des échanges

extérieurs sur la période 1990-2021(milliers de dollars)....8

Figure 4 : Clients du

Sénégal en % des

exportations..................................................9

Figure 5: Evolution de l'indice de

diversification des exportations sénégalaises1990-2021.12

Chapitre 1 RESUME

Les exportations jouent un rôle crucial dans la

stimulation de la croissance économique et la réduction de la

pauvreté. De ce fait, elles font l'objet de plusieurs études sur

l'impact de leur fluctuationsur la croissance économique. Ainsi,

l'objectif de ce travail de recherche est donc d'examiner la relation entre la

diversification des exportations et la croissance économique au

Sénégal de 1990 à 2021. Pour y parvenir,l'outil

économétrique des séries temporelles basé sur le

modèle de croissance linéaire développé par Mankiw

et al (1992)a été utilisé.Les estimations sont

effectuées à partir de la méthode des moindres

carrés ordinaires (MCO) construite par Legendre (1805) et Gauss

(1809)afin d'examiner les déterminants de la croissance

économique au Sénégal.Les résultats montrent que la

diversification des exportations est un déterminant important de la

croissance. En effet, l'indice de diversification des exportations (HH) a un

effet positif et significatif sur la croissance. Par contre, l'Ouverture

Commerciale (OUV) n'a aucuneffet sur la croissance économique. Partant

de ce résultat, la principale implication de politique économique

demeure la mise en place de mécanismes d'incitation à la

diversification des produits exportés.

Mots-clés : Diversification,

exportations, croissance économique, MCO

ABSTRACT

Exports are one of the drivers of economic growth and poverty

reduction. As such, they are the subject of several studies on the impact of

their fluctuations on economic growth. Therefore, the objective of this

research is to examine the relationship between export diversification and

economic growth in Senegal from 1990 to 2021. To achieve this, the econometric

tool of time series based on the linear growth model developed by Mankiw et al

(1992) was used. Estimates are made using the ordinary least squares (OLS)

method constructed by Legendre (1805) and Gauss (1809) to examine the

determinants of economic growth in Senegal. The results show that export

diversification is an important determinant of growth. Indeed, the Export

Diversification Index (HH) has a positive and significant effect on growth.

However, Trade Openness (OUV) has no effect on economic growth. Based on this

result, the main implication for economic policy remains the establishment of

mechanisms to incentivize the diversification of exported products.

Keywords: Diversification, exports,

economic growth, OLS

SOMMAIRE

DEDICACES.......................................................................................I

REMERCIEMENTS.............................................................................II

LISTE DE SIGLES ET

ABREVIATIONS...................................................IV

LISTE DES TABLEAUX ET

FIGURES.....................................................VI

RESUME...........................................................................................VII

ABSTRACT.....................................................................................VIII

SOMMAIRE.....................................................................................IX

INTRODUCTION

GENERALE..............................................................1

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ECONOMIE SENEGALAISE ET

DYNAMIQUE DU COMMERCE

EXTERIEUR.........................................5

SECTION 1 : CARACTERISTIQUES DE L'ECONOMIE SENEGALAISE...5

SECTION 2 : DYNAMIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR..................7

SECTION 3 : POLITIQUES DE DIVERSIFICATIONS DES EXPORTATIONS

SENEGALAISES.........................................................................13

CHAPITRE 2 : CONCEPTUALISATION ET REVUE DE LA

LITTERATURE SUR LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS ET LA CROISSANCE

ECONOMIQUE..................................................................................19

SECTION 1 :

CONCEPTUALISATION.............................................19

SECTION 2 : DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS A LA LUMIERE DE LA

LITTERATURE THEORIQUE........................................................22

SECTION 3 : REVUE DES TRAVAUX EMPIRIQUES SUR LA DIVERSIFICATION

DES EXPORTATIONS ET LA CROISSANCE............24

CHAPITRE 3 : ANALYSE DE L'EFFET DE LA DIVERSIFICATION

DES EXPORTATIONS SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE .........................28

SECTION 1 : METHODOLOGIE DE LA

RECHERCHE.........................28

SECTION 2 : ESTIMATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS....35

SECTION 3 : IMPLICATIONTIONS DE POLITIQUES ECONOMIQUES...44

CONCLUSION ET

RECOMMANDATIONS.............................................47

REFERENCES....................................................................................49

ANNEXES.........................................................................................55

TABLE DES

MATIERES.....................................................................56

Chapitre 2 INTRODUCTION GENERALE

Avec l'accélération du commerce mondial durant

la seconde moitié du XXe siècle, une structure des

échanges très différente a pu être observée

de celle prévue par les théories commerciales classiques

fondées sur une concurrence parfaite, des avantages comparatifs et des

rendements d'échelle constants (Krugman, 1980). Selon la théorie

de la division du travail et de la spécialisation au service de la

croissance économique et du développement formulée en

1776par Adam Smith et le modèle du commerce international de Heckscher,

Ohlin et Samuelson (HOS), les pays devraient se spécialiser dans la

production des biens pour lesquels ils disposentd'un avantage comparatif.

Or, la littérature récente montre plutôt

que les pays ont tendance à diversifier leur production et leurs

exportations à mesure qu'ils se développent.1(*) Dans la plupart des

études menées, il est fait référence au «

phénomène de concentration », qui consiste essentiellement

en une concentration des produits de base et des marchés et qui est

considéré comme le principal facteur de l'instabilité des

recettes d'exportation. Ainsi, les pays dans lesquels la concentration des

produits est importante subiraient les effets négatifs de la

volatilité des prix du marché par le biais des fluctuations des

recettes en devises. En ce sens, il est généralement

avancé qu'un élargissement de la base d'exportation par le biais

d'une diversification du portefeuille commercial national peut aider à

préserver la stabilité des recettes d'exportation, stimulant

ainsi la croissance économique à long terme.2(*) En outre, certains estiment que

pour que les pays pauvres puissent s'enrichir, il est important qu'ils

modifient la composition de leurs exportations. Les débats sur la

thèse de Prebisch-Singer (1959) et la nécessité de

l'industrialisation ont donné la priorité à la

diversification des économies pour les rendre moins tributaires des

produits de base en raison de la détérioration des termes de

l'échange, de la faiblesse de la valeur ajoutée et de la lenteur

de la croissance de la productivité.

De même, l'Organisation des Nations Unies pour

l'alimentation et l'agriculture (FAO) (2004) maintient que, faute de

diversification des exportations dans les pays en développement, la

baisse et les fluctuations des recettes d'exportation ont eu une incidence

négative sur les revenus, les investissements et l'emploi. Grâce

à la diversification, les risques liés aux investissements sont

répartis sur un portefeuille plus large de secteurs économiques,

ce qui se traduit par une augmentation des revenus (Acemoglu et Zilibotti,

1997). Selon Romer (1990), la diversification peut être

considérée comme un facteur qui contribue à

améliorer l'efficacité des autres facteurs de production. De

plus, la diversification aide les pays à se protéger contre les

détériorations des termes de l'échange en stabilisant les

recettes d'exportation. La croissance économique et les changements

structurels dépendent des types de produits qui sont

échangés (Hausmann et Klinger, 2006 ; Hwang, 2006).Ainsi,

grâce à la diversification de ses exportations, une

économie peut progresser vers la production et l'exportation de produits

plus élaborés, ce qui peut contribuer fortement à son

développement économique. Par ailleurs, la diversification des

exportations permet d'atteindre au niveau national certains objectifs

macroéconomiques, à savoir une croissance économique

durable, une balance des paiements satisfaisante, des créations

d'emplois et une redistribution des revenus.

En ce qui concerne l'Afrique, il existe une forte

dépendance aux exportations de produits de base, ce qui crée des

systèmes économiques peu propices à la création de

richesse (CNUCED VII). Bien que cette situation trouve ses origines dans le

passé colonial, elle s'est aggravée au cours de la période

suivant l'indépendance (Dadzie, 1988). C'est pour renverser cette

tendance que le Gouvernement du Sénégal avait pour ambition de

transformer la structure de son économie en vue de soutenir une

dynamique de croissance forte et durable avec comme levier d'action, la

multiplication des volumes d'exportation par 2,5 à l'horizon 2023.Ainsi,

le commerce occupe une place centrale dans l'axe 1 du Plan

Sénégal Emergent (PSE) intitulé "transformation

structurelle de l'économie et croissance". En effet, le secteur du

commerce joue un rôle essentiel dans l'économie

sénégalaise, que ce soit en termes de contribution au produit

intérieur brut (PIB), de chiffre d'affaires, de création

d'emplois ou de capacité à stimuler les autres secteurs de

l'économie.

En 2020, le secteur du commerce a contribué à

hauteur de 57,5% du PIB (Rapport ANSD SES, 2021). Des progrès ont

également été réalisés avec la

diversification des produits d'exportation. Selon toujours le même

rapport, au cours des quinze dernières années (depuis 2006), le

Sénégal a ajouté vingt-sept nouveaux produits à sa

liste d'exportation. Ces produits ont contribué à hauteur de 63

dollars au revenu par habitant.

Plusieurs études ont mis en évidence le lien

entre la diversification des exportations et la croissance économique.

Dans une étude datant de 2008, Hesse constate que l'effet de la

diversification des exportations sur la croissance peut être non

linéaire. Les pays en développement bénéficient

généralement de la diversification de leurs exportations, tandis

que les pays plus avancés obtiennent de meilleurs résultats en se

spécialisant dans leurs exportations.Dans une étude portant sur

la Côte-d'Ivoire sur la période 1995-2018, Kouakou et N'zue (2020)

ont confirmé l'hypothèse selon laquelle la diversification des

exportations a un effet positif sur la croissance économique à

court terme. Cependant, à long terme, le pays a intérêt

à se spécialiser dans certains produits clés pour

maximiser les bénéfices commerciaux. Ces études soulignent

l'importance de trouver un équilibre entre la diversification des

exportations et la spécialisation, en fonction du stade de

développement économique d'un pays. Par conséquent,

l'intérêt de notre sujet réside dans le fait qu'il peut

servir de base pour une évaluation de l'utilisation du levier des

exportations comme source de croissance dans le cadre du PSE.

Dans le cadre de cette étude, la question principale

qui se pose est de savoir si la diversification des exportations pourrait

favoriser la croissance économique du Sénégal. Pour y

répondre, il faudra étudier les questions spécifiques

suivantes afférentes à la diversification des exportations du

Sénégal et sa croissance économique.

v Comment la structure des exportations

sénégalaises a-t-elle évoluée durant ces 30

dernières années ?

v Les exportations du Sénégal sont-elles

suffisamment diversifiées pour permettre à son économie de

tirer profit du commerce extérieur ?

Pour ce mémoire, l'objectif principal est d'analyser la

relation entre la diversification des exportations du Sénégal et

sa croissance économique.Afin de mieux cerner notre objectif principal,

nous nous fixons les objectifs spécifiques suivants :

· Apprécier l'évolution de la structure des

exportations sénégalaises entre 1990 et 2021 ;

· Évaluer les effets de la diversification des

exportations sur sa croissance économique.

Les hypothèses se rattachant à nos objectifs se

formulent de la façon suivante :

H1. Les exportations du Sénégal

ne sont pas suffisamment diversifiées sur la période.

H2. Il existe un effet positif de la

diversification des exportations sur la croissance économique.

Dans cette perspective, le plan utilisé pour traiter

notre thème est la suivant :

- Dans le premier chapitre, il sera abordé le contexte

qui sous-tend l'économie sénégalaise et l'examende la

dynamique de son commerce extérieur. Une analyse préliminaire du

comportement global de l'économie, à travers des quantités

agrégées, a été réalisée pour offrir

une vue d'ensemble et comparative de la situation économique pendant la

période d'étude. Cela nous a permis d'évaluer la tendance

de nos flux d'échanges internationaux et, par conséquent, de

mieux comprendre les défis à relever en matière de

diversification des exportations.

- Ensuite, dans un deuxième chapitre, il sera

procédé à une revue de la littérature

théorique et empirique concernant la relation de causalité entre

diversification des exportations et croissance économique.

- Enfin, un modèle vectoriel à correction

d'erreur permettant de tester la causalité entre ces deux variables est

exposé dans un troisième et dernier chapitre.

Chapitre 3 CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ECONOMIE SENEGALAISE

ET DYNAMIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR

Ce premier chapitre se concentre sur la présentation de

l'économie sénégalaise et la dynamique du commerce

extérieur. Il s'agit d'explorer les aspects clés qui

façonnent le paysage économique du Sénégal, en

mettant l'accent sur son rôle dans le commerce international.

SECTION 1 : CARACTERISTIQUES DE L'ECONOMIE

SENEGALAISE

L'évolution de l'activité économique

sénégalaise affiche une trajectoire erratique sur la

période 1990-2021 (figure1). Cette dynamique est

symptomatique d'une économie qui peine à maintenir des taux de

croissance élevés sur une longue durée. Toutefois,

à partir de 2014, les résultats s'améliorent sensiblement

avec une forte progression du PIB réel. En effet, l'économie

affiche des performances exceptionnelles entre 2015 et 2017 avec des taux de

croissance supérieurs à 6% et des perspectives qui tablent sur un

maintien de cette tendance.

Dès lors se pose la question de la consolidation

à long terme de ces résultats. Cette nouvelle dynamique

impulsée par la mise en oeuvre du Plan Sénégal

Émergent (PSE) justifie en partie la finalité de

cette étude consistant à proposer des solutions sous forme de

politiques publiques destinées à assurer une résilience de

l'économie sénégalaise par la diversification des

exportations. Pour ce faire, l'analyse des données historiques de la

croissance sur la période 1990-2021 sera utile pour une identification

et une compréhension des obstacles traditionnels affectant le maintien

de bonnes performances sur une longue durée. En effet, la connaissance

de ces contraintes va guider dans le choix des instruments à mettre en

oeuvre pour les lever.

Figure 1 :Croissance

du PIB réel du Sénégal

Source :Auteur, données World

Development Indicators (Banque Mondiale)

Les informations tirées du comportement de

l'économie sénégalaise sur la période 1990-2021

permettent de dresser le diagnostic suivant :

ü Une structure de l'économie peu

diversifiée ;

ü Un taux d'investissement encore faible ;

ü Une croissance économique liée à

celle de la valeur ajoutée du sous-secteur agricole ;

ü Une forte dépendance vis-à-vis de

l'extérieur pour les approvisionnements en produits alimentaires et

énergétiques ;

ü Un cadre macroéconomique stable, mais

vulnérable aux chocs exogènes.

Il est reconnu que le processus de changement structurel est

crucial afin de rattraper les retards de développement (Kuznets, 1966,

Rodrik, 2013, McMillan et Rodrik, 2011). L'élément

déclencheur de cette évolution est le différentiel de

productivité entre secteurs qui favorise le déplacement de la

main d'oeuvre attiré par les gains de rémunération.

L'industrialisation joue traditionnellement un rôle clé dans ce

mouvement. En effet, cette évolution devrait se manifester par un

redéploiement de l'activité économique des secteurs

à faible productivité aux secteurs à forte

productivité. En d'autres termes, une migration devrait progressivement

s'opérer du secteur traditionnel vers le secteur moderne

caractérisé par des rendements d'échelle, des gains de

technologie et de productivité ainsi qu'une croissance plus rapide. Or,

la configuration de l'économie sénégalaise montre un

processus de transformation structurelle plutôt lent marqué par

une prédominance des activités de services qui occupent plus de

50% contre environ 17% et 20% respectivement pour l'agriculture et l'industrie.

La part de l'industrie qui devrait contribuer à illustrer la dynamique

de transformation, évolue très peu sur la période

d'observation.

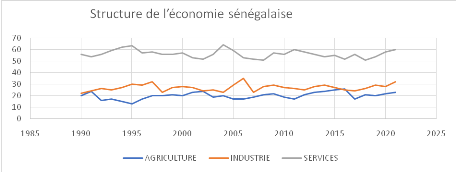

Figure 2 : Evolution de la

structure de l'économie sénégalaise (% du PIB)

Source :Auteur, données World

Development Indicators (Banque Mondiale)

Sur cette figure, le constat est que la distribution de la

main d'oeuvre confirme également cette lenteur du processus de

transformation structurelle. La structure de l'emploi montre en effet une

répartition en faveur de l'industrie 26,94% et des services 56,28%

tandis que la part de l'agriculture stagne autour de 16,78% sur la

période d'observation. La main d'oeuvre du secteur des services

relativement au total des effectifs enregistre toutefois un repli important en

fin de période.

SECTION 2 : DYNAMIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR

2.1Situation globale des échanges extérieurs

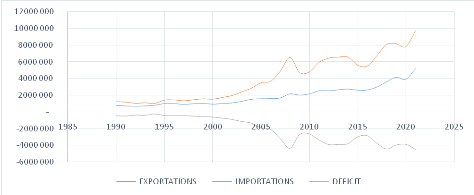

L'évolution du commerce extérieur du

Sénégal a connu une tendance à la hausse des exportations

et des importations au cours des 30 dernières années (graphique

3). Les importations ont connu une hausse très importante. De 1,4

milliard de dollars en1990, ces dernières ont atteint 8,1 milliards de

dollars en 2019 avec des pics de 6,5 milliards de dollars en 2008 et 6,6

milliards de dollars en 2013. Cette tendance haussière des importations

a toutefois été atténuée par des baisses

enregistrées en 2009 et 2016. Pendant la période sous revue, les

exportations ont également progressé, mais à un niveau

plus faible et à rythme plus lent. Ainsi, de 0,9 milliard de dollars en

2000, elles sont estimées à 2,2 milliards dollars en 2010 pour

ressortir à 4,2 milliards dollars en 2019. En somme,sur ce graphique,il

est noté que les importations croient plus vite que les exportations.

Figure 3 : Evolution des

échanges extérieurs sur la période 1990-2021(en milliers

de dollars)

Source : Auteur à partir des

données de la banque mondiale

Globalement, la valeur moyenne des exportations du

Sénégal est estimée à 2 037 milliards pendant la

période 1990-2021 alors que celle des importations est établie

à 4 273 milliards, soit un déficit de la balance commerciale de 2

236 milliards.

Sur la période 1990-2021, le déficit de la

balance commerciale semble structurel. Il est d'une part, marqué par des

situations de détérioration se traduisant par un niveau qui passe

de -0,46 milliard en 1990 à -2,62 milliards en 2010 pour ressortir

à près de -4,5 milliards en 2021, avec des pics en 2008 (-4,36

milliards) et 2018 (-4,45 milliards). Ces dégradations résultent

de l'effet conjugué de l'envolée des cours internationaux des

produits alimentaires et énergétiques ainsi que de

l'accroissement des importations de biens et services consécutif aux

investissements dans les domaines miniers, des télécommunications

et des infrastructures économiques et sociales. Ces évolutions

indiquent d'autre part, l'atténuation du déficit de la balance

commerciale pendant la période 2012-2016, en relation avec la

consolidation des exportations de produits miniers et la baisse des cours des

matières premières, notamment les replis de ceux du

pétrole observé sur la période 2013-2016.

2.2

Orientation géographique des échanges du

Sénégal

L'orientation géographique des exportations du

Sénégal ne s'est pas beaucoup modifiée au cours des trois

dernières décennies (Tableau n°1).

L'Afrique est restée le premier client du Sénégal avec

plus de 39.9% des exportations.

Tableau 1 : Orientation

géographique des échanges du Sénégal, 1990-2021 en

FCFA

|

RUBRIQUES

|

IMPORTATIONS

|

EXPORTATIONS

|

BALANCE COMM

|

|

ZONES

|

VALEUR

|

PART EN %

|

VALEUR

|

PART EN %

|

SOLDE

|

|

TOTAL

|

128 215 000 000

|

100

|

61 123 000 000

|

100

|

- 67 092 000 000

|

|

Amérique

|

9 628 946 500

|

8

|

2 444 920 000

|

4

|

- 7 184 026 500

|

|

Europe

|

59 658 439 500

|

45

|

17 603 424 000

|

28

|

- 42 055 015 500

|

|

Asie

|

34 797 551 000

|

27

|

12 224 600 000

|

19

|

- 22 572 951 000

|

|

Afrique

|

22 770 984 000

|

18

|

24 388 077 000

|

41

|

1 617 093 000

|

|

Océanie

|

641 075 000

|

1

|

1 528 075 000

|

3

|

887 000 000

|

|

Divers

|

718 004 000

|

1

|

2 933 904 000

|

5

|

2 215 900 000

|

Source :Calculs Auteur, données

ANSD

La composition géographique des importations du

Sénégal indique que l'Europe est le premier fournisseur du

Sénégal pendant la période 1990-2021. En effet,

près de 60 milliards des 128 milliards que représentent les

importations totales de marchandises du Sénégal (soit 45%)

proviennent de l'Europe. En moyenne 1,159 milliard par an (soit 27%) des

importations de marchandises du Sénégal proviennent de l'Asie au

moment où 18% d'elles viennent du continent africain. La France demeure

le principal fournisseur du Sénégal avec en moyenne plus de 17%.

Ensuite, parmi les autres plus importants fournisseurs figurent la Chine et le

Nigéria.

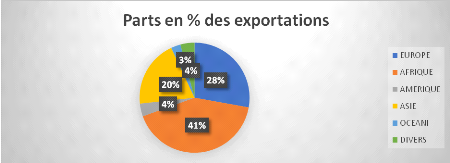

Figure 4 : Clients du Sénégal en %

des exportations

Source : Auteur, données ANSD

La destination géographique des exportations de

marchandises du Sénégal indique que les exportations sont

estimées en moyenne à 2 037 milliards par an pendant la

période 1990-2021. Le tableau montre 01 que plus de 40% des exportations

du Sénégal sont destinées au marché africain avec

24 milliards dont le premier destinataire est le Mali pour une valeur moyenne

de 4 444 milliards soit 18%. La Côte d'Ivoire qui se trouve être le

plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest francophone n'absorbe que 3%

des exportations du Sénégal. En outre, ce tableau ci-dessus

montreque le deuxième partenaire d'exportation des produits du

Sénégal est l'Europe. La plupart de ces exportations sur le

marché européen est destinée à la France. L'Italie,

l'Espagne et la Suisse occupent aussi une bonne place parmi les pays

européens acheteurs de produits du Sénégal. L'Asie est le

troisième marché des produits sénégalais. Ce

continent absorbe environ 19% des exportations du Sénégal dont le

premier client est l'Inde avec 90 milliards alors que la Chine n'acquiert que

1,9% des exportations du Sénégal. Par ailleurs, ce tableau

indique que la destination géographique de plus de 5% des exportations

du Sénégal sur le marché mondial n'est pas clairement

établie.

2.3 Structure des échanges

extérieurs par groupes de produits

Les combustibles minéraux, lubrifiants et produits

connexes ont occupé le premier rang des importations du

Sénégal, suivis des machines et matériels de transport,

des produits alimentaires et animaux vivants, des articles manufacturés,

des produits chimiques qui ont couvert près de 90% du total des

importations (tableau 2). Le tableau suivant décrit la structure des

échanges extérieurs par groupes de produits du

Sénégal sur la période 1990-2021.

Tableau 2: Exportations

par groupes de produits (solde moyen sur la période 1990-2021) en

FCFA

|

PRODUITS

|

EXPORTATIONS

|

PART

|

|

RUBRIQUES

|

VALEUR

|

EN %

|

|

Alimentation - Boissons - Tabacs

|

- 370 495

|

21

|

|

Energie et lubrifiants

|

- 775 045

|

20

|

|

Matières premières animales et

végétales

|

74 048

|

3

|

|

Matières premières minérales

|

93 287

|

5

|

|

Autres demi - produits

|

- 496 776

|

9

|

|

Produits finis destines à l'agriculture

|

- 16 495

|

15

|

|

Produits finis destines à l'industrie

|

- 747 882

|

8

|

|

Produits finis destines à la consommation

|

- 471 423

|

2

|

|

Or industriel

|

373 833

|

7

|

|

Autres

|

78 768

|

10

|

|

TOTAL

|

- 2 336 947

|

100

|

Source : Auteur, données ANSD

Le tableau 2 présentant les

exportations par groupes de produits offre une perspective

détaillée de la répartition des exportations sur une

période de 31 ans, de 1990 à 2021, en FCFA. Cette analyse permet

de saisir les dynamiques économiques et commerciales qui ont

influencé l'évolution des exportations au fil du temps.

Premièrement, il est évident que certaines

catégories de produits jouent un rôle prépondérant

dans le panorama des exportations. Notamment, les secteurs de l'énergie

et des lubrifiants, ainsi que celui de l'alimentation, des boissons et des

tabacs, se distinguent par leur contribution significative, représentant

respectivement 20% et 21% du total des exportations. Cette constatation

souligne l'importance stratégique de ces secteurs dans l'économie

nationale.

En outre, la présence de diverses catégories de

produits dans le tableau témoigne d'une certaine diversification des

exportations. Outre les produits finis destinés à l'agriculture

et à l'industrie, on observe également des exportations de

matières premières minérales et animales, ainsi que d'or

industriel. Cette diversification peut être perçue comme un atout

pour la résilience économique, réduisant la

dépendance excessive à l'égard d'un seul secteur.

Parmi les observations notables, l'importance de l'or

industriel dans le paysage des exportations ne peut être

négligée, représentant une part substantielle du total des

exportations avec 7%. Cette constatation met en lumière le rôle

crucial que joue ce secteur dans l'économie nationale et souligne la

nécessité de surveiller de près son évolution.

De plus, l'utilisation de données sur une

période aussi étendue permet d'identifier les tendances à

long terme dans les exportations de chaque catégorie de produits. Cette

analyse historique offre une perspective précieuse pour comprendre les

évolutions structurelles de l'économie et peut servir de base

pour des projections futures.

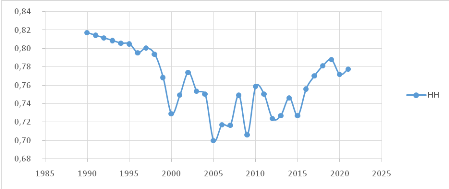

Figure 5 : Evolution de l'indice de diversification

des exportations sénégalaises sur la période

1990-2021

Source :Auteur, données de la CNUCED

Pendant toute la période considérée par

notre étude, l'indice de diversification des exportations du

Sénégal a toujours oscillé entre 0,7 et 0,8 (figure 4)

révélant une plus grande tendance à la diversification

entre 2000 et 2015. Il peut être noté, également, une

diversification plus importante du panier des exportations en 2019 après

une baisse entre 1999 et 2018.

Le panier des exportations sénégalaises a

connu une certaine diversification de 2003 à 2017 avec une

évolution erratique dans le temps (NACE ANSD, 2020). C'est pourquoi le

Sénégal a récemment pris des mesures destinées

à favoriser le développement de l'horticulture nationale par la

promotion de partenariats public-privé, à travers le projet des

agropoles notamment le lancement des ZES Diamniadio, Sandiara et Diass et la

relance de l'industrie pharmaceutique entre autres, qui devraient renforcer la

compétitivité internationale.

SECTION 3 : POLITIQUES DE DIVERSIFICATIONDES EXPORTATIONS

SENEGALAISES

Le Sénégal est une économie ouverte et

intégrée dans le commerce mondial. Le secteur du commerce

contribue de manière significative à la création de

richesses. La part du commerce extérieur dans le PIB du

Sénégal avoisine les 63% (Banque Mondiale, 2020). Les

importations représentent toujours près de la moitié du

PIB avec un déficit commercial moyen de 1 836 milliards de FCFA par an.

L'exportation de biens et services, qui représentent plus de 17 % de

notre PIB, est essentielle à notre émergence. Les exportations

ont connu, au cours de ces trente dernières années, une tendance

haussière passant de 494 milliards de FCFA en 1990 à 3 381

milliards de FCFA en 2021 (ANSD).Au lendemain de la dévaluation du franc

CFA et de la libéralisation de son économie, le

Sénégal ne s'est pas doté d'une stratégie propre au

développement des exportations. Ce qui fait que les programmes nationaux

de développement successifs ont servi de cadre de définition de

la politique en faveur des exportations jusqu'au début des années

2000.

Depuis 2001, plusieurs stratégies de

développement des exportations visant à promouvoir ses

exportations vers le marché international, le développement

industriel et la création d'emplois ont vu le jour. Parmi ces

stratégies,il peut être relevé :

3.1 La Stratégie de

Développement et de Promotion des Exportations (STRADEX)

La STRADEX a eu pour objectif principal d'accroître les

capacités d'offre à l'exportation et de contribuer ainsi à

la réduction de la pauvreté qui sévit notamment dans le

milieu rural. Depuis la dévaluation du franc CFA, les indicateurs

macro-économiques du Sénégal sont globalement positifs

avec une croissance économique supérieure à 5% en 1995.

C'est dans ce contexte qu'un cadre institutionnel et opérationnel de

développement et de promotion des exportations (STRADEX) par les PME a

été mis en place. La STRADEX vise une meilleure valorisation de

nos potentialités en vue de répondre à la demande

internationale. Cette stratégie, initiée par le Gouvernement avec

l'appui technique du Centre du Commerce International (CCI) et financier du

Canada, à travers l'Agence Canadienne de Développement

International (ACDI), présente la stratégie de

développement des principales grappes d'exportation au

Sénégal.

Après l'identification du potentiel d'offre à

l'exportation et suite à l'étude de la demande internationale,

cinq grappes de produits et services ont été ciblées pour

constituer les éléments de base de la stratégie de

développement et de diversification des exportations

sénégalaises. Les grappes sectorielles, ci-après, ont

été retenues. Il s'agit :

ü Des produits de la mer ;

ü Des produits culturels et de l'artisanat d'art ;

ü Des produits horticoles, oléagineux et de

cueillette ;

ü Des produits alimentaires et non alimentaires

destinés aux communautés africaines résidant à

l'étranger ;

ü Des télé-services.

Ce programme a pour objectif de favoriser un accroissement des

ventes à l'export et un meilleur positionnement des produits et services

cibles sur les marchés européen, nord-américain et

africain.

En outre, plusieurs réformes et stratégies ont

été adoptées. Celles relevant de la promotion des

exportations sont notamment :

3.2 La Stratégie Nationale

de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (SN-ZLECAf)

L'objectif global est de contribuer significativement à

la croissance des exportations en rapport avec les objectifs du PSE. De

manière spécifique, il s'agit de/d':

ü développer l'offre exportable ;

ü diversifier le marché des exportations de biens

et de services ;

ü améliorer la compétitivité des

entreprises ; et

ü renforcer les capacités institutionnelles.

La vision de cette stratégie est de faire du

marché africain le principal levier d'intégration aux

échanges pour l'émergence. En somme, la SN-ZLECAfvise à

dynamiser la croissance des exportations, alignant ses objectifs avec le Plan

Sénégal Émergent (PSE). À travers ses objectifs,

elle aspire à créer un environnement propice à

l'épanouissement économique et à la promotion durable du

commerce au sein de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine.

3.3 La Stratégie Nationale

de Développement des Exportations (SN-EXPORT2035)

Avec l'ambition des autorités, la vision peut

être formulée comme suit :faire les exportations, un levier

essentiel du Plan Sénégal émergent (PSE) pour favoriser la

transformation structurelle de l'économie en vue d'une croissance forte,

durable et inclusive, à l'horizon 2035. Les éléments

d'orientations stratégiques de cette stratégie se résument

ainsi :

ü valoriser la part des produits manufacturés dans

les exportations, spécifier les produits concernés ;

ü renforcer l'accès aux marchés en

accélérant l'élimination des barrières tarifaires

et non tarifaires qui bloquent les exportations

sénégalaises ;

ü parfaire les plateformes commerciales et services

connexes d'appui aux exportations en améliorant la diffusion de

l'information commerciale et la compréhension des accords

commerciaux ;

ü mettre en place un Fonds (FOPROMEX) dédié

à la promotion des exportations ;

ü améliorer la cohérence et l'efficience de

la gouvernance institutionnelle des exportations ;

ü accroître la part des PME dans les exportations

en spécifiant les produits concernés ;

ü inverser la structure des exportations par

l'augmentation de la part des produits manufacturés.

La SN-EXPORT 2035 incarne l'engagement des autorités

sénégalaises à faire des exportations un pilier crucial du

PSE, propulsant ainsi la transformation structurelle de l'économie vers

une croissance robuste, durable et inclusive d'ici à 2035. Les

orientations stratégiques clairement définies, allant de la

valorisation des produits manufacturés à l'amélioration

des plateformes commerciales, de l'accès aux marchés à la

promotion des PME, témoignent d'une vision ambitieuse et

intégrée pour stimuler le potentiel exportateur du pays. La mise

en oeuvre de ces axes stratégiques devrait contribuer de manière

significative à positionner le Sénégal sur la voie

d'undéveloppementéconomique durable.

3.4 La Stratégie de Développement du Secteur

Privé (SDSP 2021-2025)

En comparaison avec les initiatives antérieures,

l'élaboration de la SDSP 2021-2025 prend appui sur celle de la

période 2013-2017. Elle a la particularité de viser la mise en

place d'un cadre complet spécifiquement dédié au

développement du secteur privé, et qui repose sur une vision

globale et partagée. Ce cadre doit également s'appuyer sur un

dispositif institutionnel rationalisé et destiné à

canaliser toutes les actions futures s'inscrivant dans la poursuite de cet

objet. L'élaboration de cette stratégie intervient à un

moment où diverses actions témoignent de la volonté

commune du Gouvernement et du Patronat de consolider leur partenariat, pour

mieux faire face aux défis et enjeux qui les interpellent.

Cette stratégie s'articule autour de trois axes :

ü Le renforcement des bases à long terme du

développement ;

ü L'amélioration de l'efficacité de

l'intervention de l'État ;

ü Le renforcement des capacités du secteur

privé.

La SDSP se distingue par son approche novatrice axée

sur la création d'un cadre dédié au développement

du secteur privé, reposant sur une vision partagée. En mettant

l'accent sur le renforcement des bases durables du développement,

l'amélioration de l'efficacité de l'intervention étatique

et le renforcement des capacités du secteur privé, cette

stratégie repose sur la collaboration entre le Gouvernement et le

Patronat pour relever les défis à venir. Elle représente

ainsi un jalon crucial dans la consolidation du partenariat public-privé

pour catalyser la croissance économique et faire face aux enjeux

contemporains.

3.5 L'Etude

Import-Substitution

Cette stratégie d'industrialisation se veut une

solution pour faire régresser la demande de biens importés. Dans

l'optique d'opérationnalisation de la politique des Zones Economiques

Spéciales (ZES), le Sénégal a validé au

début du premier trimestre de l'année 2020, les conclusions et

recommandations de l'étude sur l'import-substitution au

Sénégal. L'objectif principal de cette étude est de

présenter le schéma d'opérationnalisation qui conduira au

mieux la stratégie d'industrialisation de l'import-substitution

considérée comme une solution pour faire régresser la

demande de biens importés pour prévenir les chocs externes.

3.6 La Nouvelle Politique et

Stratégie de Développement Industriel (NPSDI)

Cette stratégie vise un secteur industriel

diversifié et compétitif, pourvoyeur d'emplois et apportant une

pleine contribution au développement inclusif et durable du pays, pour

un Sénégal émergent à l'horizon 2035.

Les objectifs de cette stratégie se déclinent

ainsi :

ü Développer la compétitivité de

l'industrie sénégalaise et ses capacités productives dans

la transformation des matières premières agricoles,

sylvo-pastorales et halieutiques ;

ü Développer des unités de transformation des

ressources minérales et des hydrocarbures ;

ü Augmenter la couverture locale de la demande nationale de

produits pharmaceutiques afin de diminuer la dépendance aux

importations ;

ü Favoriser l'émergence de pôles industriels

dans des secteurs à haute intensité technologique, porteurs

d'innovation, de croissance et d'emplois ;

ü Renforcer le positionnement du Sénégal dans

l'économie numérique notamment l'industrie 4.0 ;

ü Créer un pôle manufacturier à haute

valeur ajoutée autour des industries d'assemblage et de

fabrication ; et

ü Aassurer le développement de produits et services

créatifs de qualité et compétitif.

La NPSDI du Sénégal se fixe des

objectifs ambitieux pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035.

Elle s'articule autour du développement d'un secteur industriel

diversifié et compétitif, visant à créer des

emplois et à contribuer de manière significative au

développement inclusif et durable du pays. Les principales orientations

stratégiques comprennent le renforcement de la

compétitivité de l'industrie locale, la diversification des

capacités productives, la promotion de pôles industriels

innovants, la consolidation de la position du pays dans l'économie

numérique, et la création d'un pôle manufacturier à

haute valeur ajoutée. De plus, la stratégie vise à

réduire la dépendance aux importations, notamment en augmentant

la couverture locale de la demande nationale de produits pharmaceutiques.

L'ensemble de ces objectifs vise à positionner le Sénégal

comme un acteur majeur dans le contexte de l'industrie mondiale, en favorisant

la création d'emplois, l'innovation et une croissance économique

durable.

Conclusion partielle

Le premier chapitre de notre sujet a abordé la

présentation de l'économie sénégalaise et la

dynamique du commerce extérieur. Dans la première section, il a

été mis en lumière l'évolution de l'activité

économique du Sénégal sur la période 1990-2021,

soulignant les performances exceptionnelles entre 2015 et 2017. Cependant, des

défis ont été, également,identifiés tels

qu'une économie peu diversifiée, un faible taux d'investissement,

une dépendance vis-à-vis de l'extérieur et une lenteur du

processus de transformation structurelle.

La deuxième section s'est concentrée sur la

dynamique du commerce extérieur, notant une tendance à la hausse

des exportations et importations au cours des 30 dernières

années. Le Sénégal fait face à un déficit

structurel de sa balance commerciale, avec des importations croissantes plus

rapidement que les exportations. L'orientation géographique des

échanges montre l'Afrique comme le principal client du

Sénégal, suivi de l'Europe et de l'Asie.

La troisième section a exploré les politiques de

diversification des exportations sénégalaises. Il a

été fait état de la Stratégie de

Développement et de Promotion des Exportations (STRADEX), le Plan

Sénégal Emergent (PSE), la Stratégie Nationale de la Zone

de Libre-Echange Continentale Africaine (SN-ZLECAf), la Stratégie

Nationale de Développement des Exportations (SN-EXPORT 2035), la

Stratégie de Développement du Secteur Privé,

l'Étude Import-Substitution et la Nouvelle Politique et Stratégie

de Développement Industriel. Ces stratégies visent à

accroître les exportations, diversifier les marchés,

améliorer la compétitivité et renforcer la transformation

structurelle de l'économie.

Ce chapitre suggère une orientation vers une croissance

plus forte, durable et inclusive, en mettant l'accent sur la diversification

des exportations et la transformation structurelle de l'économie

sénégalaise.

Chapitre 4 CHAPITRE 2 : CONCEPTUALISATION ET REVUE DE LA

LITTERATURE SUR LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONSET LA CROISSANCE

ECONOMIQUE

Ce chapitre est articulé autour de trois sections. La

première section présente, tour à tour, l'approche

conceptuelle des termes diversification et croissance économique

où un accent particulier est mis sur les enjeux de la diversification et

les déterminants de la diversification, dans une deuxième

section, la revue de la littérature théorique est abordée

en premier lieu et les études empiriques suivent dans la

troisième section et traite succinctement des méthodologies

empruntées par les chercheurs antérieurs ainsi que les

résultats auxquels ils ont aboutis. Les analyses théoriques

identifient, notamment le levier des marges intensive et extensive. S'agissant

des théories empiriques, les résultats peuvent être de

trois ordres : positive, négative ou non linéaire.

SECTION 1 : CONCEPTUALISATION

Il y a deux concepts sur lesquels l'on mérite de

s'appesantir. Il s'agitde la diversification et la croissance

économique.

1.1 Diversification

Le débat sur la diversification date de bien longtemps.

Il a commencé aux USA et en Amérique Latine entre les deux

guerres lorsque l'on a assisté à la chute spectaculaire des cours

des matières premières. Avec le temps, la diversification a

commencé à être prise en compte dans les politiques

industrielles et commerciales des pays industrialisés et maintenant dans

celles des pays en développement. En général, la

diversification économique est définiecomme une stratégie

de développement qui consiste à prendre position sur de nouveaux

marchés pour diminuer le risque de volatilité des capitaux. Quand

on se focalise sur la diversification des exportations, plusieurs

définitions ont été proposées par différents

auteurs dans la littérature. Ainsi, Alwang et Seigel (1994) et De

Pineres et Ferrantino (1997) définissent la diversification des

exportations comme le développement du portefeuille des exportations

d'un pays des produits primaires aux produits industriels. Love (1983) et

Hirsch et Lev (1971) la définissent comme le fait de ne pas

spécialiser le portefeuille des exportations à un nombre

limité de biens à l'exportation. Il peut donc être

déduit que plus le nombre de biens à l'exportation est important,

plus diverses seront les exportations d'un pays.

1.1.1 Les enjeux de la diversification

Pour mieux apprécier les coûts et les avantages

de la diversification, il convient d'en préciser les principales

caractéristiques. En se basant sur les études de Berezin (2002),

on note que : la diversification des exportations peut être horizontale

et/ou verticale. La diversification horizontale vise l'émergence d'un

nouveau produit à l'exportation, tandis que la diversification verticale

consiste à élargir la gamme des produits à l'exportation

fabriqués dans un même secteur, afin d'aboutir à la

constitution d'une filière complète, partant du produit de base

jusqu'aux produits ou services incorporant une plus forte valeur

ajoutée. La diversification des exportations répond à la

loi des rendements décroissants : la diversification peut

s'avérer contreproductive s'il faut réallouer les ressources

affectées aux produits performants au profit de nouveaux produits.

1.1.2 Les déterminants de la diversification

La diversification joue un rôle important dans le

développement et la croissance d'une économie. En effet, elle

peut contribuer, selon certains auteurs, à accroître la

productivité des facteurs, à renforcer l'investissement et

à stabiliser les recettes d'exportations. Le rapport sur la

diversification en Afrique de la Commission Économique pour l'Afrique

des Nations Unies (2006) répertorie cinq catégories de variables

agissant sur le processus de diversification. Il s'agit notamment :

- des facteurs physiques : l'investissement, la croissance et

le capital humain ;

les politiques publiques : les politiques budgétaires,

commerciales et industrielles (de par leur impact sur le renforcement du tissu

industriel) ;

les variables macroéconomiques : les taux de changes et

d'inflation ainsi que les soldes extérieurs ;

- des variables institutionnelles : la gouvernance,

l'environnement de l'investissement et la situation sécuritaire

(conflits, ...) ;

- de l'accès aux marchés : le degré

d'ouverture aux échanges de biens, de services et de capitaux

(élimination des barrières tarifaires et non tarifaires),

l'accès aux financements bancaires ou de marché.

1.1.3 Croissance économique

La croissance économique est une notion quantitative

qui traduit l'augmentation de la production nationale de biens et services sur

une longue période. Elle se différencie du développement

économique, objectif ultime de toute nation qui est de nature

plutôt qualitative. Selon Chenery 1980, le développement

économique peut être défini comme « l'ensemble des

transformations intimement liées qui se produisent dans la structure

d'une économie et qui sont nécessaires à la poursuite de

la croissance. Ces changements concernent la composition de la demande, de la

production et des emplois, aussi bien que la structure de commerce

extérieur et des mouvements de capitaux avec l'étranger ».

Il ressort de cette définition qu'il ne peut pas avoir de

développement économique sans croissance préalable ; c'est

d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la littérature

économique s'est énormément intéressée aux

moyens de créer et d'entretenir la croissance économique.

Plusieurs types de croissance économique sont spécifiés

dans la littérature ; les développements qui suivent ne sont pas

exhaustifs.

La croissance extensive par exemple, se définit comme

un accroissement de la production résultant d'une augmentation de la

quantité de facteurs utilisés. Elle ne traduit pas une

utilisation plus efficace des facteurs de production à la

différence de la croissance intensive qui est observée lorsque la

production augmente pour un volume constant de facteurs utilisés.

La croissance appauvrissante est un autre type de croissance

économique mise en évidence par J. Bhagwati (1958). Selon cet

auteur, les pays exportateurs de produits de base du fait de la

dégradation continue de leurs termes de l'échange sont contraints

à produire et exporter davantage pour des capacités d'importation

sans cesse réduites. La croissance économique entraîne dans

ce cas un appauvrissement du pays puisque l'accroissement de la production

n'entraîne pas de hausse de la consommation.

La littérature économique relève aussi

que la croissance économique peut être endogène,

c'est-à-dire auto-entretenue ; équilibrée, par un

investissement dans tous les secteurs de sorte à éviter les

goulets d'étranglement ; ou déséquilibrée, par une

politique d'investissement concentrée en certains pôles

susceptibles d'avoir des effets d'entraînement sur les autres

secteurs.

SECTION 2 : DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS A LA

LUMIERE DE LA LITTERATURE THEORIQUE

La relation entre la diversification des exportations et la

croissance économique a fait l'objet de plusieurs débats dans la

littérature. Dans une perspective historique, il est apparu que les

analyses traditionnelles en l'occurrence, les théoriciens classiques des

avantages absolus d'Adam Smith (1776), des avantages comparatifs de Ricardo

(1817) et de la loi des facteurs des théories néoclassiques

d'Heckshen (1919) d'Ohlin (1933) et de Samuelson (1949), sont fondées

sur la spécialisation internationale pour booster la croissance

(approche interbranche dans les échanges internationaux).

En ce qui concerne les échanges intrabranches, les

analyses ont porté sur la différenciation des produits, mise en

évidence par Helpman et Krugman en 1985, ce qui remet en cause les

théories traditionnelles sur les avantages comparatifs et factoriels et

conduit à une nouvelle division internationale du travail sur les

processus productifs. Mais l'offre reste rationnée sur les

stratégies de spécialisation et de différenciation pour

dynamiser une croissance. La prise en compte du rôle de la

diversification des exportations dans la croissance fait l'objet des analyses

contemporaines.

En effet, selon les théories traditionnelles, les

différentes nations sont amenées à se spécialiser

dans la production des biens pour lesquels ils disposent d'un avantage

comparatif. Or, les nouvelles théories considèrent que les

avantages comparatifs sont plus une conséquence qu'une cause des

échanges internationaux.

En se spécialisant, chaque pays multiplie ses avantages

; ce n'est pas parce qu'un pays est plus compétitif dans un produit

qu'il l'exporte, mais c'est surtout en l'exportant qu'il devient plus

compétitif (Montoussé, 2013). De plus, si les théories de

l'échange international privilégiaient les avantages de la

spécialisation internationale, les théories mercantilistes,

reprises par les keynésiens mettent l'accent sur le rôle des

exportations en tant qu'instrument de la politique économique dans la

croissance.

Selon les modèles structurels de développement

économique, les pays devraient passer des exportations primaires aux

exportations de produits manufacturés pour parvenir à une

croissance durable (Chenery 1979 ; syrgrin, 1989). Pour les pays

dépendant des produits de base, la diversification verticale des

exportations permettrait de réduire la détérioration des

termes de l'échange selon la thèse de Prebish-singer (1959), ce

qui est bénéfique pour la croissance.

Plus récemment, les théories de la croissance

endogène, dues aux économistes tels que Romer (1986, 1990), Lucas

(1988), Barro (1990), Barro et Sala-i-Martin (1995, 2003) et Grossman et

Helpman (1991), ont mis l'accent sur l'importance de la diversification. La

croissance endogène selon eux, est assimilée à un

phénomène auto-entretenu par l'accumulation de quatre facteurs

principaux : le capital physique, la technologie, le capital humain et le

capital public. En vue d'une croissance endogène à long terme,

ces trois modèles (Romer, Lucas et Barro) de la croissance

endogène d'une manière générale et celui de Romer

(1986,1990) en particulier, introduisent la diversification comme l'un des

déterminants de la croissance économique.

Selon ces théories, plus le panier d'exportations d'un

pays est diversifié, plus le taux d'accumulation du capital humain est

élevé, ce qui entraîne une productivité plus

élevée et donc une croissance économique accrue (Mayer,

1996). Dans le même contexte, la théorie du cycle de vie du

produit stipule qu'une forte diversification des exportations peut être

d'une part, obtenue grâce à l'innovation et rester au-dessus des

autres pays et d'autre part, liée directement à une augmentation

de la croissance.

En somme, les théories classiques et

néoclassiques du commerce international s'appuyaient sur l'idée

selon laquelle, les différences de dotations en facteurs poussent les

pays à se spécialiser et à exporter des biens et services

dont ils possèdent un avantage comparatif. Mais la mise en oeuvre de ces

théories en Afrique n'a pas favorisé le développement.

Certains pays développés (Botswana, Australie, Canada...) ont

plus mis l'accent sur la diversification pour s'industrialiser et se

développer. C'est pour autant dire quec'est la diversification qui est

au coeur du développement et non la spécialisation, car une

spécialisation trop poussée stimule la dépendance. La

vérification empirique du lien entre diversification des exportations et

croissance économique a fait l'objet des travaux et résultats

divers.

SECTION 3 : REVUE DES TRAVAUX EMPIRIQUES SUR LA

DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS ET LA CROISSANCE

Plusieurs travaux empiriques ont, d'une façon

spécifique, pris en compte la relation entre la diversification des

exportations et la croissance économique.En effet, l'analyse des travaux

économétriques menés par Gutiérrez de

Piñeres et Ferrantino (2000) dans le cas des pays de l'Amérique

latine (le Chili, l'Uruguay, la Colombie...) en s'appuyant sur les

données de panel, montre qu'il existe bien une interaction positive

entre la diversification des exportations et la croissance économique.

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par De Ferranti et

al. (2002) et Al-Marhubi (2000) dans des pays en développement ;

Hammouda et al. (2009) en Afrique du Nord entre 1980-2002 ; Mejia (2011) ;

Mudenda et al. (2014) dans le cas de l'Afrique du Sud. A travers les

modèles structurels de développement, Chenery, (1980), estime que

les pays devraient passer des exportations primaires aux exportations de

produits manufacturés pour aboutir à une croissance durable.

Dans le même ordre d'idées, Feenstra et Kee

(2004) dans leurs analyses sur le lien entre la productivité d'un pays

et la variété sectorielle de ses exportations, datant des

années 1984-1997 sur un échantillon de 34 pays, concluent qu'une

hausse de 10% de la diversité des exportations dans toutes les branches

entrainerait une augmentation de 1,3% de la productivité d'un pays. En

outre, la diversification des exportations vers les produits

manufacturés conduit à un taux de croissance plus

élevé, plus de productivité et un bien-être accru

(Haussman et al, 2007 ; Palma, 2005). En se focalisant sur la méthode

des moments généralisés, dans certains pays en

développement au cours de la période 2000-2009, Khodayi, hamed et

al (2014), arguent que la réduction de la spécialisation des

exportations, autrement dit l'augmentation de la diversification des

exportations a un effet significativement positif sur le taux de croissance

économique d'un pays.

C'est dans ce contexte que Hesse (2009), stipule que la

spécialisation principalement autour des produits de base expose les

pays à des chocs externes défavorables, entraînant une

détérioration des termes de l'échange avec pour

conséquence un ralentissement de la croissance. Naudé et Rossouw

(2011) concluent à une relation en U entre la spécialisation des

exportations et la croissance du revenu par habitant en Chine et en Afrique, en

utilisant des séries chronologiques.

En élaborant un modèle

économétrique des déterminants de la croissance

économique dans les économies de rente, riches en ressources

naturelles, à partir des données d'un échantillon

composé de 85 pays pour la période de 1965-1998, Gylfason (2005)

tente de comprendre les relations d'une part, entre la diversification

économique et la croissance et d'autre part, entre les autres

déterminants de la croissance et la diversification. Il conclut que tout

ce qui est bon pour la croissance encourage la diversification

économique.

Dans cette même perspective Sanassee et al. (2014), ont

montré dans un modèle à correction d'erreur

appliqué à Maurice qu'une augmentation de 1% de la

diversification des exportations se traduirait par une augmentation de 0,09% du

PIB réel à court terme et de 0,11% du PIB réel à

long terme. L'ajustement ne prendrait pas du temps selon les auteurs, parce que

la croissance économique contribue aussi à accroître la

diversification. A partir d'une approche économétrique par les

moindres carrés ordinaires (MCO), sur une période de 1981-2016,

Owan et al. (2020), soutiennent ainsi l'existence d'une relation positive et

significative entre le produit intérieur brut non pétrolier comme

mesure de la diversification économique et la croissance

économique tandis que les exportations non pétrolières

comme proxy de la diversification des exportations avaient un effet positif,

mais non significatif sur la croissance économique du Nigéria.

Dans leur analyse fondée sur l'hypothèse

d'existence d'une relation entre la diversification des exportations et la

croissance économique par le biais des externalités de

l'apprentissage par l'exportation et de l'apprentissage par la pratique, Herzer

et al. (2006) estiment une fonction de production type Cobb-Douglas

augmentée sur la base de données de séries chronologiques

du Chili sur la période 1962-2001. Leurs résultats montrent que

les diversifications horizontale et verticale des exportations favorisent la

croissance économique. Cette constatation corrobore les résultats

de Olaleye et al. (2013) qui concluent qu'une augmentation de la production du

secteur agricole entraînera une amélioration significative du

bien-être de la population au Nigeria. Des résultats similaires

ont été trouvés par plusieurs auteurs comme Agosin (2007)

et Ferreira (2009) ; Bakari, (2016), Lotti et Karim, (2017) dans la plupart des

pays de leur échantillon.

Imbs et Wacziarg (2003) dans leurs analyses portant sur

différents pays, sur la relation entre la concentration sectorielle

nationale et la structure du revenu par habitant, ont montré que la

diversification avait une relation en U inversé avec le niveau de

développement. Ainsi, selon eux, la croissance se manifeste par une

augmentation de la diversification sectorielle, mais à un certain seuil

de revenu par habitant, la distribution sectorielle de l'activité

économique a tendance à se reconcentrer. Mais leur étude a

surtout mis l'accent sur l'importance d'une gestion saine des facteurs

macroéconomiques dans les efforts de diversification des

économies.

Selon Levin et Raut (1997), lorsque les exportations totales

d'un pays comprennent une plus forte proportion d'exportations de produits

manufacturés, cela a un effet positif sur la croissance

économique.

En utilisant les données

désagrégées sur les exportations, Klinger et Lederman

(2004) montrent qu'alors que la diversification augmentait dans les pays peu

développés, elle diminuait lorsque les pays dépassaient un

certain revenu intermédiaire. Les nouveaux produits exportés

selon ces auteurs, avaient une forme d'une courbe en U inversée par

rapport aux revenus, ce qui présage que les économies deviennent

moins concentrées et plus diversifiées à mesure que les

revenus augmentent. Ce n'est qu'à des niveaux de revenus relativement

élevés qu'une augmentation de la croissance s'accompagne d'une

plus forte spécialisation et donc d'une plus faible diversification. Ces

résultats vont dans le même sens avec ceux obtenus par Cadot,

Carrère et Strauss-Kahn (2011).

Par ailleurs, Bakari et Mabrouki (2016), analysent la relation

entre la croissance économique, l'exportation et l'importation au Maroc

en s'appuyant sur les techniques de modélisation VAR et de

causalité au sens de Granger. Leurs résultats montrent

l'existence d'un effet de causalité qui va de la croissance

économique vers l'exportation alors qu'il n'existe aucun effet qui va de

l'exportation vers la croissance. Ce résultat est similaire avec ceux

obtenus par Sachin et al. (2015) dans le cas de l'Inde.

Cependant Chang et al. (2000), Sharma et Panagiotidis (2005)

trouvent des résultats qui ne semblent pas valider l'hypothèse de

la croissance tirée par les exportations. Nicet-Chenaf et Rougier (2008)

soulignent qu'une trop grande diversification des exportations peut nuire

à la croissance d'un pays. L'auteur a utilisé la méthode

des moments généralisés (GMM) et s'est concentré

sur la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, l'Algérie et

l'Israël.

Aditya et Roy (2009) sont parvenus également à

des conclusions similaires sur l'effet de la diversification des exportations

sur la croissance en utilisant la même démarche dans un

échantillon de 68 pays. De plus, Gutiérrez de Piñeres et

Ferrantino (2000) en utilisant les données des séries temporelles

obtiennent un effet négatif entre la diversification des exportations et

la croissance en Chili et en Colombie.

Conclusion partielle

En conclusion de ce chapitre, l'analyse approfondie a

porté sur la conceptualisation et la revue de la littérature sur

la diversification des exportations et la croissance économique. La

première section a détaillé les concepts clés de

diversification et de croissance, mettant en évidence les enjeux et

identifiant les déterminants de ce processus crucial. La revue de la

littérature théorique dans la section suivante a souligné

l'évolution des théories du commerce international, passant de la

spécialisation à la reconnaissance croissante de la

diversification comme moteur essentiel de la croissance, en particulier selon

les théories de la croissance endogène.

La dernière section a exploré les travaux

empiriques, révélant une diversité de résultats sur

la relation entre la diversification des exportations et la croissance

économique. Certains auteurs ont appuyé une corrélation

positive, mettant en lumière les avantages potentiels de la

diversification, tandis que d'autres ont signalé des effets

négatifs ou des seuils critiques.

En résumé, cette exploration approfondie a

jeté les bases nécessaires pour comprendre les aspects

théoriques et empiriques de la diversification des exportations et de

son impact sur la croissance économique. La prochaine étape

consistera à appliquer ces connaissances à notre contexte

spécifique, en analysant de plus près les données pour

évaluer comment ces concepts s'appliquent à notre sujet de

recherche.

Chapitre 5 CHAPITRE 3 : ANALYSE DE L'EFFET

DE LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE

Dans cette partie,il s'agit principalement de mesurer l'effet

de la diversification des exportations sur la croissance économique. La

méthodologie que nous adoptons joue un rôle fondamental dans

l'attente de notre objectif de recherche, car elle détermine la

manière dont nous collectons, analysons et interprétons les

données nécessaires pour répondre à notre question

de recherche. En d'autres termes, c'est à travers la méthodologie

que nous nous efforçons d'atteindre une compréhension approfondie

et rigoureuse du sujet étudié. Le modèle de croissance

linéaire développé par Mankiw et al (1992) sera

adopté.Nous utiliserons comme modèle d'estimation, la

méthode des moindres carrés ordinaires (MCO).

SECTION 1 :METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Cette section met en évidence successivement la

présentation du modèle théorique, la source des

données, la liste des variables retenues, leurs descriptions et signes

attendus et la spécification du modèle empirique.

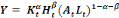

1.1 Présentation du

modèle théorique

Nous nous basons dans notre étude, sur le modèle

de croissance de Mankiw et al. (1992), Knight et al. (1993), Ghra et

Hadjmichael (1996) et Demetriades et Law (2006).

Notre point de départ est la fonction de production de

type CobbDouglass suivante :

(1) (1)

Avec :

- Y, le Produit Intérieur Brut

réel par tête ;

- K, le stock de capital physique ;

- H, le stock de capital humain ;

- L, le travail brut ;

- A, facteur reflétant le niveau de

technologie et d'efficacité dans une économie donnée ;

- t, la période.

On suppose que  , c'est-à-dire que la recette est supposée

décroissante pour tout le capital (capital physique et capital humain).

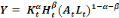

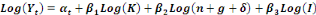

Le travail brut (L) et le niveau de technologie (A) sont donnés par les

fonctions suivantes : , c'est-à-dire que la recette est supposée

décroissante pour tout le capital (capital physique et capital humain).

Le travail brut (L) et le niveau de technologie (A) sont donnés par les

fonctions suivantes :

(2) (2)

(3) (3)

Avec :

- n, le taux de croissance exogène du

travail ;

- g, le taux de croissance exogène du

progrès technologique ;

- I, un vecteur des variables

institutionnelles qui peuvent affecter le niveau de technologie et d'efficience

dans une économie donnée ;

- -  , un vecteur des coefficients reliant ces variables institutionnelles. , un vecteur des coefficients reliant ces variables institutionnelles.

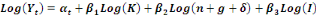

Dans ce modèle, la variable A dépend des

améliorations technologiques exogènes, du degré