|

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE

GESTION

Département d'Economie

Option d'Economie de Développement

B.P. 1825

LUBUMBASHI

251647488

251646464

L'ECONOMIE INFORMELLE DANS UN CONTEXTE DE SATISFACTION

DES BESOINS PRIMAIRES

251653632

Par KAPOYA BAHATI Joel

Mémoire présenté et défendu en vue

de l'obtention du titre de Licencié en Sciences Economiques et de

Gestion

Option : Economie de

Développement

Directeur :CHEY MUKANDU Didier

Professeur Ordinaire

251654656

Octobre 2020

251655680

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE

GESTION

Département d'Economie

Option d'Economie de Développement

B.P. 1825

LUBUMBASHI

251656704

251645440

L'ECONOMIE INFORMELLE DANS UN CONTEXTE DE SATISFACTION

DES BESOINS PRIMAIRES

251644416

Par KAPOYA BAHATI Joel

Mémoire présenté et défendu en vue

de l'obtention du titre de Licencié en Sciences Economiques et de

Gestion

Option : Economie de

Développement

Directeur :CHEY MUKANDU Didier

Professeur Ordinaire

251648512

Année Académique : 2019 - 2020

251652608

EPIGRAPHE

« L'économie informelle est difficile

à définir selon les normes habituelles, mais facile à

reconnaître quand vous en rencontrez une »

Hans Singer

IN MEMORIAM

Au Professeur René MWANIA KIBANZA, de qui nous

gardons des souvenirs merveilleux d'un enseignant soucieux et passionné

d'allumer la lanterne de la connaissance de ses étudiants.

Vous resterez à jamais gravé dans nos

coeurs, cher Professeur.

Au Professeur et Révérend Pasteur Matthieu

KABWANGA NGWEJI, un père tendre et doux à qui nous devons

beaucoup.

Vous nous manquez énormément cher

père.

A jamais nous vous porterons dans nos coeurs

DÉDICACES

À vous mes frères chéris, Jonathan

KAPOYA, Job KAPOYA, Joseph KAPOYA, Joy KAPOYA, Gracia ILUNGA, Josué

KAPOYA, Fred KAPOYA, Vainqueur KAPOYA, et Benjamin KAPOYA.

Et à toi ma soeur, la seule que j'ai, Victoire

KAPOYA.

Joel_Boanèrges KAPOYA BAHATI

REMERCIEMENTS

Oser prétendre que ce mémoire est l'oeuvre de

nos seuls efforts personnels serait une façon de nous parer des plumes

de paon et de cracher sur toutes les grâces, miséricordes,

bénédictions et aides que nous avons reçus de la part du

Très Haut et d'autrui.

À notre Seigneur Jésus-Christ, auteur de toute

grâce, nous exprimons toutes nos gratitudes pour tout ce qu'il continue

de rendre disponible et possible dans notre vie.

Nous remercions les autorités académiques, le

corps enseignant ainsi que l'ensemble du personnel de la Faculté des

sciences économiques et de gestion de l'Université de Lubumbashi

pour la formation et l'encadrement qu'ils nous ont apportés.

Nous profitons de ces lignes pour rendre hommage au Professeur

CHEY MUKANDU, un homme sage et plein de valeurs qui, en plus d'avoir

accepté de diriger ce travail, s'est montré présent comme

un parent, stimulateur et bousculeur vers l'excellence ; parfois dur et

sévère mais aussi compréhensif et patient, malgré

toutes ses multiples occupations.

Nous remercions Papa Gabriel BANZA MALALE ainsi que Maman

Agnès MUSAFIRI pour leur soutien immense. Nous disons également

merci au Professeur Georges MULUMBENI ainsi qu'à maman Jeanne MUSAFIRI

pour l'amour qu'ils ont porté à notre égard tels des

parents soucieux et ne voulant que du bien pour leur fils. Nous remercions

aussi le Docteur Prophète Josué-Elie BUSHIRI pour tout son

soutien matériel et surtout spirituel dont nous avons été

bénéficiaires.

Nous tenons à exprimer vivement notre gratitude

à nos parents, Jean-Philippe KAPOYA et Nathalie MUSAFIRI, qui depuis

toujours nous ont appris les bienfaits du travail, et pour leurs soutiens

immenses, tant morales, financiers, matériels que spirituels, depuis

notre premier pas sur le banc de l'école jusqu'à ce jour.

Nous exprimons également un remerciement particulier

à l'égard de notre grand frère, l'Assistant

Déogracias BELESI, pour son aide et son soutien qui nous ont

été extrêmement précieux dans l'élaboration

de ce travail.

Il nous parait très ingrat de mettre un point final sur

cette partie consacrée aux remerciements sans exprimer notre gratitude

à tous nos frères et amis avec lesquels nous avons

traversé des moments forts. Nous disons ainsi merci au Pasteur

Moïse-Bonard BUSHIRI ; à Alain BUSHIRI, Caleb BANZA, Olivier

LUKOJI, Moïse BEYOKO, Ernest-Socrate BAPO, Ram's MUKUMA, KINIMBA

Irène, MPOYI Emmanuel, KASEMA Hermès, LOWA Daniel, MATONDO

Francisca, POSHO Grace, LUSALA Théresianne, Manix NANGEA, KENAYA Music

et à MARANATHA Minstry.

En gardant le meilleur pour la fin, nous disonsvivement merci

à cet ami de tous les temps, ce frère de guerre, Jean-Marie

BUSHIRI MWAMBA, qui a toujours été là pour nous.

Aux uns et aux autres que nous n'avons pu citer ici, nous

disons grand MERCI.

Joel_Boanèrges KAPOYA BAHATI

AVANT PROPOS

L'ampleur prise par l'économie informelle dans les

villes de la République Démocratique du Congo est une question

qui préoccupe largement aussi bien les autorités

politico-administratives que les chercheurs scientifiques. La modeste

présente étude contribue à l'explication, la description

et à la compréhension de l'économie informelle dans le

Pays en général et dans la ville de Lubumbashi en particulier.

Aussi, pour y parvenir, ce travail a

bénéficié du concours de plusieurs personnes dont nous ne

pouvons pas taire les noms.

Ainsi, nous exprimons nos très vifs sentiments de

reconnaissance et de remerciement les plus sincères et profonds au

professeur CHEY MUKANDU qui a accepté de diriger ce

mémoire.Grâce à ses compétences, son

expérience et sa disponibilité, en dépit de ses multiples

occupations, ce travail a bénéficié d'un encadrement

scientifique de taille, si ce n'est sans précédent. Sur ce, nous

disons sincèrement merci du fond de notre coeur.

Nous accordons en outre une attention particulière

à l'Assistant Déogracias BELESI qui nous a accompagné tout

au long de la rédaction de ce travail à travers toutes sortes de

conseils, d'aides et de soutiens qui se sont avérés très

utiles. Nous souhaitons que vous trouviez dans ce travail l'expression de nos

profonds remerciements et de notre gratitude la meilleure.

Que tous ceux qui ont apporté leur contribution

à la réalisation de ce modeste travailtrouvent à travers

ces mots l'expression de notre déférence.

INTRODUCTION GENERALE

La question de l'économie informelle est sans aucun

doute une question d'un enjeu important qui se pose avec force et acuité

dans les pays sous-développés où ce

phénomène est d'ailleurs fortement présent et ne cesse de

faire couler d'encre et être l'objet de nombreux débats.

Aujourd'hui, aussi bien dans des grandes villes que dans des

milieux ruraux du Tiers-Monde, des expériences de création

d'activités économiques génératrices de revenus

sont de plus en plus mises en oeuvre par les populations dans un esprit de

solidarité et de débrouillardise1(*). C'est donc souvent en guise de riposte contre la

pauvreté et la misère que les couches populaires ne pouvant plus

rester spectatrices, créent des petites activités assurant ainsi

la satisfaction de leurs besoins notamment les besoins primaires ou besoins

fondamentaux.

Il s'agit des besoins psychologiques ou de première

nécessité ; incluant des éléments

indispensables à la survie : manger, boire, vêtir, etc. ; on parle

ainsi des besoins vitaux. A la recherche de la satisfaction de ces besoins

primaires ou fondamentaux, les populations réagissent dans le sens d'une

créativité et d'une auto prise en charge en créant des

activités génératrices de revenus en dehors du cadre

légal et institutionnel et ayant souvent un faible capital et des

conditions de travail précaires.

1. LE PHENOMENE OBSERVE

L'économie informelle est une réalité

massive à l'échelle mondiale. Dans plusieurs pays et

régions, elle fait preuve d'une expansion remarquable. Selon Lautier,

cité par Odile Castel, malgré les difficultés à la

mesurer, l'économie informelle emploie jusqu'à 70% de la

population active en Afrique, 50% en Asie, autour de 35% en Amérique

latine, 20 à 30% en Europe de l'Est et 5 à 10% en Europe

occidentale et en Amérique du Nord.2(*)

En République Démocratique du Congo, les

différentes crises politiques et économiques ainsi que la

destruction du tissu économique qu'a connu le pays, l'emploi informel

souvent précaire et non décent, est devenu l'emploi le plus

répandu3(*). Il

suffit en effet d'un simple petit regard pour constater l'expansion

phénoménale du secteur informel dans les villes du pays ; et ce,

allant du petit marchand ambulant dans les rues jusqu'aux formes

d'activités plus ou moins organisées.

Dans la ville de Lubumbashi -l'une des grandes villes du pays-

nous observons clairement que les activités de l'économie

informelle pullulent sous toutes leurs formes et l'ampleur qu'elles prennent

devient une question préoccupante tant pour les autorités

politico-administratives que pour les chercheurs scientifiques que nous

sommes.

C'est ainsi que dans un contexte de satisfaction de besoins

primaires de la population, le phénomène de l'informel dans la

ville de Lubumbashi attire nos sens de chercheur et nous estimons qu'elle

mérite une démarche systématique rigoureuse.

2. ETAT DE LA QUESTION

Loin de nous la moindre prétention d'être les

seuls à avoir entamé une telle démarche autour de la

question de l'économie informelle. Puisque c'est toujours étant

juchés sur les épaules des géants que les nains ont pu

voir loin, dans ce point nous ferons l'inventaire de façon assez claire

et concise des études menées par certains auteurs autour de

l'économie informelle qui nous ont servi de pagaie dans ce

périple vers une nouvelle exploration de la question.

Toutefois, nous marquerons notre originalité par

rapport à ces travaux en nous en démarquant d'une manière

ou d'une autre. Cette originalité va consister soit d'aborder la

question d'un point de vue théorique qui n'a jamais été

adopté auparavant, soit d'appliquer une nouvelle méthode

d'analyse, ou de travailler sur un nouveau corpus d'application qui

soulève des questions ou des difficultés inédites.4(*)

Le développement des activités informelles a

déjà largement été étudié. Dans son

travail intitulé « Le développement de l'économie

informelle, son apport et ses conséquences sur l'économie

formelle », YAV Zeng D. en 2008 s'est proposé de savoir comment

cette économie informelle arrive à se développer dans la

ville de Lubumbashi aux vues et aux sues des autorités administratives

locales. Et aux termes de son étude, il est arrivé à

conclure que l'émergence de l'informel dans la ville de Lubumbashi est

due au chômage. Par la suite il explique que la stagnation de

l'économie a entraîné le développement de l'informel

qui lui, dévient donc plus attractif d'autant plus qu'il a un coût

à la création d'emplois relativement faible.5(*)

Quant à nous, dans le cadre de la présente

étude, nous chercherons à savoir comment le secteur informel

arrive à satisfaire les besoins fondamentaux de la population de la

ville de Lubumbashi.

BOLA Iwula en 2010, dans son travail intitulé «

Impact de l'économie informelle dans la survie de la population kinoise

», s'est proposé d'examiner si le secteur informel libère

réellement la population Kinoise de la misère et de la

pauvreté. Au bout de ses recherches, il conclut que l'informel permet

à la population d'être autonome ; néanmoins cette

dernière n'aspire pas y rester à long terme dans la mesure

où l'informel ne procure aucune sécurité sociale. Il fait

remarquer aussi, à la suite de ses enquêtes, que la

majorité des sujets interrogés compte moins d'une année

dans ce secteur, n'a pas d'autres activités et exprime un désir

d'avoir accès au crédit. En outre, ce chercheur suggère

une attention particulière de la part de l'Etat et des institutions

financières (micro-crédit) sur le secteur informel. Il estime

qu'une réforme fiscale intégrant l'économie informelle

permettra d'élargir l'assiette fiscale tout en mettant en place des

mécanismes de perceptionefficaces et plus pratiques6(*). Dans cette même

perspective, LOMAMI Shomba en 2005, dans son étude intitulée

« L'économie informelle », prône dans ses

conclusions une formalisation de l'économie informelle dans le sens de

l'intégration ou de l'adaptation du cadre juridico-institutionnel qu'il

estime être la démarche la plus indiquée pour promouvoir

les PME (Petites et Moyennes Entreprises) en RDC.7(*)

Par rapport à ces auteurs, notre étude se

démarque par son champ empirique qui est la ville de Lubumbashi et aussi

par le fait que nous chercherons à savoir, sur base d'une

démarche empirique, si les acteurs de l'économie informelle dans

la ville de Lubumbashi désirent un regard particulier de la part du

pouvoir public et une formalisation ou une intégration dans le cadre

formel de leurs activités dans une perspective de satisfaction de leurs

besoins primaires.

3. PROBLEMATIQUE

Selon Madeleine Grawitz, la problématique est un

ensemble des questions que se pose un chercheur dans un domaine donné de

la science ou d'une recherche de solution8(*). Il s'agit, selon Pascal Sem Mbimbi et Annie Cornet,

de l'ensemble des questions pertinentes et susceptibles d'avoir des

réponses logiques et contrôlables qui se posent à

l'observateur scientifique à propos d'un

phénomène.9(*)

Les questions autour desquelles graviterons nos recherches

dans le cadre du présent travail sont :

1°) Comment les activités de l'économie

informelle dans la ville de Lubumbashi permettent de satisfaire les besoins

primaires de la population ?

2°) Dans une perspective de satisfaction des besoins

de la population, quel serait l'apport de l'intégration de

l'économie informelle ?

Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de

répondre dans la présente étude.

4. HYPOTHESES

Selon A. Silem et J. Albertini, l'hypothèse est la

confirmation provisoire d'une supposition liée à un

problème donné, et dont on se propose d'en vérifier la

pertinence ou la non pertinence à travers la mise en oeuvre des diverses

méthodes10(*). En

d'autres termes, elle est propositions ou une réponse provisoire, une

présomption qui exige d'être vérifié.11(*)

En guise de réponse aux questions posées dans la

problématique, nous avançons donc les hypothèses suivantes

:

1°) Les activités de l'économie

informelle dans la ville de Lubumbashi, malgré leurs

précarités, génèrent des revenus permettant

à la population de satisfaire leurs besoins primaires et de

survivre ;

2°) L'intégration de l'économie

informelle dans le contexte de la ville de Lubumbashi serait une alternative

considérable dans la lutte contre la pauvreté. Elle permettra

d'une part aux agents de l'économie informelle d'être

insérés dans le formel et de jouir de certains avantages

(l'accès au crédit, sécurité sociale, etc.) et

d'autre part elle permettra au pouvoir public local de maximiser ses recettes

fiscales.

Et aux termes de nos recherches et à la suite de

notre démarche empirique, la véracité de ces

hypothèses sera prouvée.

5. RAISON ET INTERET DU

SUJET

5.1. RAISON DU SUJET

Deux raisons majeures ont motivé le choix de ce sujet

à savoir :

1°) La curiosité de découvrir et de savoir

comment se comporte l'économie informelle dans la ville de Lubumbashi

face au problème de la satisfaction des besoins primaires ;

2°) Le désir d'approfondir nos connaissances et de

contribuer à la recherche des solutions susceptibles de favoriser le

développement du pays en portant un nouveau regard sur l'économie

informelle en République Démocratique du Congo en

général et dans la ville de Lubumbashi en particulier.

5.2. INTERET DU SUJET

Au regard de ce phénomène frappant et

d'actualité que constitue l'économie informelle, nos

intérêts se situent sur le plan scientifique ou de la

recherche et sur le plan pratique.

5.2.1. Sur le plan

scientifique ou de la recherche

Cette étude enrichira la documentation existante autour

de la question de l'économie informelle à laquelle pourront se

référer les futurs chercheurs.

5.2.2. Sur le plan

pratique

Cette étude pourrait intéresser les

autorités politico-administratives tant nationales que provinciales

à la mesure où elle mettra en évidence les causes et les

inconvénients de l'économie informelle et proposera des solutions

afin d'y remédier de la meilleure de manière en la

considérant comme une alternative dans le processus de

développement du pays.

6. DELIMITATION

SPACIO-TEMPORELLE DU SUJET

Afin de rendre notre étude plus cohérente et

concise, il s'avère indispensable de la délimiter dans l'espace

et dans le temps.

6.1. Dans l'espace

La présente étude portera sur la ville de

Lubumbashi ; et nos investigations seront menées dans cette ville

et précisément le long de la route Kassapa dans le quartier

Gambela et dans le centre-ville de Lubumbashi.

6.2. Dans le temps

Suite à l'absence des statistiques sur

l'économie informelle dans la ville de Lubumbashi, nos recherches dans

le cadre de cette étude s'étendront au cours de l'année

académique 2019-2020.

7. METHODES ET TECHNIQUES DE

RECHERCHE

7.1. Méthodes de

recherche

Selon L. Mpala, la méthode est l'ensemble des

règles pour conduire raisonnablement, logiquement nos pensées. Il

s'agit de la voie à suivre pour atteindre le but qu'on s'est fixé

dans une recherche scientifique.12(*)

Dans le cadre de ce présent travail, nous utiliserons

les méthodes suivantes : la méthode inductive, la méthode

statistique et la méthode analytique.

7.1.1. La

méthode inductive

Consistant à remonter de l'observation des faits et cas

particuliers pour aboutir aux propositions générales, cette

méthode nous permettra d'analyser les comportements de l'économie

informelle dans la ville de Lubumbashi face à la question de la

satisfaction des besoins fondamentaux de la population pour aboutir à

des conclusions générales relatives à l'économie

informelle.

7.1.2. La

méthode statistique

Consistant à faire une analyse numérique,

synthétique et graphique d'un ensemble des données, cette

méthode nous permettra de regrouper, de quantifier, de décrire

graphiquement et de façon synthétique les résultats que

nous aurons obtenus sur terrain.

7.1.3. La

méthode analytique

La méthode analytique consiste à expliquer les

faits dans une perspective critique. Elle nous permettra donc d'évaluer

et d'interpréter les données que nous aurons recueillies au cours

de nos interactions avec certains acteurs du secteur informel dans la ville de

Lubumbashi en s'appuyant sur leurs discours, leurs intentions, le pourquoi de

leurs actions, les modalités de leurs actions et le comment de leurs

actions.

7.2. Techniques de recherche

Selon Angers, cité par KayembeNgubo, les techniques

spécifient comment accéder aux informations ou aux données

que l'objet de l'étude est susceptible de fournir13(*). Elles sont des outils et des

moyens qu'on utilise pour récolter les données sur

terrain.14(*)

Les techniques que nous utiliserons dans le cadre de notre

étude sont les suivantes : la technique documentaire, la technique

d'entretien ou d'interview dirigée et la technique d'observation

directe.

7.2.1. La technique

documentaire

S'appuyant sur les résultats des recherches

précédemment réalisées, cette technique nous aidera

à collecter des informations en rapport avec le secteur informel afin de

compléter et d'approfondir notre compréhension relative au sujet

et à partir de ces résultats nous pourrons ainsi nous situer dans

notre démarche.

7.2.2. La technique

d'entretien ou d'interview dirigée

Consistant à organiser un rapport de communication et

d'interaction entre l'enquêteur et l'enquêté, cette

technique nous aidera à recueillir des opinions et des informations

auprès de certains acteurs du secteur informel relatives à leurs

activités via notamment un échange ou un questionnaire

d'enquête.

7.2.3. La technique

d'observation directe

Cette technique nous permettra de recueillir des informations

relatives au secteur informel dans la ville de Lubumbashi en l'observant (en

observant les acteurs, les modalités, le fonctionnement de ce secteur,

etc.).

8. SUBDIVISION DU

TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion

générales, ce travail sera divisé en trois

chapitres ; le premier sera consacré aux considérations

générales sur l'économie, le deuxième portera sur

l'étude de l'économie informelle et enfin le dernier portera sur

l'économie informelle dans la ville de Lubumbashi dans un contexte de

satisfaction des besoins primaires.

CHAPITRE PREMIER :

CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'ECONOMIE

Si l'économie est une science jeune datant d'à

peine 120 ans, son essence est cependant beaucoup plus ancienne et peut

remonter jusqu'au code d'Hammourabi (roi de Babylone au XVIIIème

siècle av. J-C)15(*). Etymologiquement tiré du grec

« Oiko-nomos », l'économie signifiait

littéralement règles ou normes d'organisation d'un patrimoine. Et

selon Aristote, le terme économie désignait l'art de la gestion

du domestique (le domus) et était attaché à la

philosophie.16(*)

En 1803 Jean Baptiste Say définit alors

l'économie comme une discipline scientifique qui analyse la

manière dont la richesse est produite, repartie et utilisée. Le

terme richesse s'entend ici comme l'ensemble des biens et services produits sur

un territoire au cours d'une période de temps déterminée.

Ces biens et services sont réputés comme ayant une utilité

c'est-à-dire qu'ils permettent de satisfaire des besoins.17(*)

Dans son acception actuelle, il est en souvent reconnu

à A. Smith et son fameux traité « Recherche sur la

nature et les causes de la richesse des nations » publié en

1776 d'être le fondateur de l'économie moderne18(*) ; et l'économie a

cessé d'être vue comme un art et est désormais

considérée comme une discipline scientifique à part

entière. Dans son évolution, les mercantilistes (Monchrestien,

Bodin, Petty, etc.) et les physiocrates (avec F. Quesney comme chef de file),

contribuèrent à l'autonomisation progressive de

l'économie.19(*)

Nous reprendrons donc la définition du prix Nobel

d'économie Paul Samuelson selon laquelle l'économie est

l'étude de la façon dont l'Homme et la société

choisissent d'employer des ressources rares susceptibles d'emplois alternatifs,

pour produire divers biens ou services destinés à satisfaire

leurs besoins.

SECTION 1. NOTIONS DE

BESOIN, DE BIEN, D'ENTREPRISE, D'ENTREPRENEUR SCHUMPETERIEN ET DU

COMMERÇANT

1.1. Notion de besoin

R. Guitton, cité par Kitopi K., présente

l'économie comme étant la forme de l'activité humaine par

laquelle les hommes luttent pour réduire l'inadaptation de la nature

à leurs besoins20(*). La notion de besoin est donc au coeur même de

l'économie puisque son existence est la raison d'être de

l'activité économique.

Illustration 1. 251651584Besoin au centre des

activités économiques

Source : Kitopi K.

1.1.1. Définition

Concept essentiellement subjectif, le besoin constitue le

moteur de l'activité économique21(*). Un besoin est un sentiment de privation, de manque,

parallèle à la notion de désir, que l'individu ou un

groupe d'individus cherchent à faire disparaître (satisfaire) par

la consommation d'un bien.

1.1.2. Caractéristiques d'un besoin

Le besoin présente plusieurs caractéristiques

à savoir :

· Son intensité dépend étroitement

de l'utilité du bien auquel il est attaché ;

· Il varie d'un individu à un autre ;

· Il évolue avec le temps, le lieu, le contexte

économique, etc.

1.1.3. Classification des besoins

Dans sa fameuse « pyramide de besoins »,

A. Maslowa hiérarchisé et classifié les besoins en

distinguant cinq catégories de besoins : les besoins

physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins

d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime et le besoin d'accomplissement

de soi. On peut aussi distinguer les besoins primaires des besoins secondaires,

les besoins collectifs des besoins individuels.

1) Les besoins primaires

Les besoins primaires (ou besoins élémentaires,

ou besoins physiologiques, ou besoins indispensables) sont des besoins

indispensables à la survie22(*): le manger, le loger, le vêtir, le boire, etc.

Quelques besoins primaires sont satisfaits par la nature, notamment celui de

respirer, mais la majorité d'entre eux ne le sont pas et

nécessitent des actions volontaires de la part de l'individu23(*). Les besoins primaires sont

donc des besoins nécessaires à la survie de l'homme.

2) Les besoins secondaires

Les besoins secondaires (ou besoins matériels)

destinés à satisfaire un bien être supplémentaire,

des nécessités non vitales : équipement, culture,

vêtements à la mode, téléphone portable...

3) Les besoins collectifs

Sont des besoins qu'un ensemble d'individus exprime ; et

pour la satisfaction desquels la collectivité (l'État, les

organismes sociaux, etc.) met à leur disposition des services

collectifs.

4) Les besoins individuels

Sont des besoins exprimés par un individu et que

l'individu peut satisfaire lui-même, en fonction de ses ressources.

1.2. Notion de bien

L'homme dans la quête de la satisfaction de ses besoins,

il doit consommer des biens aptes à satisfaire ces besoins.

1.2.1. Définition

K. Menger, cité par Kitopi K., définit un bien

comme « une chose reconnue apte à la satisfaction d'un besoin

humain et disponible pour cette fonction ».24(*)

1.2.2. Sortes de bien

Il existe plusieurs sortes de bien à savoir : les

biens matériels, les biens immatériels, bien durables, biens non

durables, biens de consommation, biens d'équipement, etc.

1) Les biens matériels : il s'agit des biens

proprement dits. Tangibles, physiques et palpables. Exemple : une voiture,

une chemise, un pain.

2) Les biens immatériels : il s'agit des services.

Exemple : saisie et impression d'un mémoire, lavage pressing.

3) Les biens durables : il s'agit des biens que l'on peut

utiliser ou consommer à plusieurs reprises. Exemple : une

télévision, une veste, une guitare, une machine à

laver.

4) Les biens non durables : il s'agit des biens que l'on

ne peut utiliser ou consommer qu'une seule fois. Exemple : une boite de

sardine, une bouteille de jus.

5) Les biens de consommation : il s'agit des biens qui

apportent satisfaction immédiate à un besoin quelconque.

Exemple : une chemise, une mangue, un pain, une cravate.

6) Les biens d'équipement : il s'agit des biens

qui servent à produire d'autres biens. Exemple : un tracteur,

moulin, une marmite.

1.2.3. Le bien économique

Il est vrai que tout bien n'est pas économique. Il

existe de façon générale trois critères pour qu'un

bien soit considéré économique à savoir :

l'utilité, la disponibilité et la rareté.

1°) L'utilité : il s'agit de l'aptitude qu'a

le bien à satisfaire un besoin. Donc pour qu'un bien soit

réputé économique il faut qu'il soit capable de satisfaire

un besoin.

2°) La disponibilité : il s'agit de la

possibilité de s'approprier le bien. En effet, pour qu'un bien soit

économique il faut qu'il soit possible de s'en approprier.

3°) La rareté : ce critère fait

référence à une existence en quantité

limité. Pour qu'un bien soit considéré comme étant

économique il faut qu'il soit rare.

1.3. Notion d'entreprise

1.3.1.

Généralités

Chargée généralement de la production et

est fondée sur la recherche du profit25(*). Elle assure trois grands rôles à

savoir : le rôle technique (combinaison des facteurs de

productions) ; le rôle économique (production de biens et

services destinés à satisfaire des besoins) et le rôle

social (répartition des revenus de la production).26(*)

M. Masoin, cité par Kitopi K., définit

l'entreprise comme une organisation dans laquelle un entrepreneur mobilise les

facteurs de production à la production de biens et services.27(*)

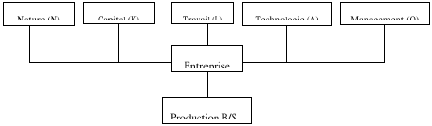

Illustration 2. L'entreprise et la

production

Source : Kitopi K. Source : Kitopi K.

1.3.2. Types d'entreprises

Nous pouvons distinguer plusieurs types d'entreprises. Dans ce

point nous parlerons de quelques-uns à savoir : l'entreprise

individuelle, l'entreprise sociétaire, l'entreprise publique et

l'entreprise multinationales.

1) L'entreprise individuelle : il s'agit d'une forme

d'entreprise privée dans laquelle une personne ayant apporté le

capital est le seul propriétaire, le seul dirigeant.

2) L'entreprise sociétaire : c'est une forme

d'entreprise constituée par les apports et les prestations des

associés débouchant sur une personnalité juridique

distincte et disposant d'un patrimoine propre. Il peut s'agir d'une

société de personnes, celle dans laquelle la personnalité

des associés et l'élément constitutif ; ou d'une

société de capitaux, celle dans laquelle l'accent est mis sur les

apports des associés.

3) L'entreprise publique : c'est une entreprise dont le

propriétaire est l'Etat ou les collectivités publiques.

4) L'entreprise multinationale : il s'agit d'une

entreprise de grande taille contrôlant plusieurs filiales dans plusieurs

pays et dont les stratégies et les structures organisationnelles sont

conçues à l'échelle mondiale.28(*)

1.4. Notion d'entrepreneur schumpetérien

Malgré qu'il soit au coeur de l'activité

économique capitaliste, l'entrepreneur n'a pas retenu l'attention de la

grande majorité des économistes, hormis quelques

exceptions29(*). Si

l'économie politique s'institutionnalise à la fin du

XVIIIème siècle avec les classiques, A. Smith évoque

très peu l'entrepreneur et se méfie du faiseur de

projets30(*). Cantillon,

Say et Schumpeter ont placé sur un piédestal l'entrepreneur, vu

comme moteur de l'économie.31(*)

Richard Cantillon, qui fut lui-même un grand

entrepreneur, fut le premier à faire un pas vers la conceptualisation de

l'entrepreneur. Il considère l'entrepreneur comme un risquophile qui

fait progresser l'économie. Jean-Baptiste Say, comme Cantillon et

Turgot, donne à l'entrepreneur un rôle central. Il met en avant

les aptitudes d'analyser et d'anticiper, en vue de prendre des décisions

profitables, comme parmi les nombreuses qualités que doit avoir un

entrepreneur.32(*)

En 1935, Joseph Schumpeter, brillant universitaire mais

entrepreneur raté, introduit l'idée de mouvement, de la dynamique

dans la conception de l'entrepreneur33(*). Schumpeter définit l'entrepreneur comme

l'agent économique innovateur.34(*)

Il fait de l'entrepreneur à cet effet un agent

irrationnel au sens de Walras en ce sens que son comportement n'est pas

guidé par le calcul économique. L'entrepreneur

Schumpetérien est un joueur assumant la réussite et la faillite.

Il investit dans un secteur d'activité donné parce que

l'état de l'économie, de la société et des

techniques le lui permet, apportant ainsi des solutions aux problèmes

posés.35(*)

L'entrepreneur dans le sens de Schumpeter devient ainsi le

moteur de la destruction créatrice, dont le mobile est le défi,

le changement, le jeu, contre l'ordre économique établi. Il est

ainsi instrumentalisé pour expliquer la dynamique du capitalisme. Et

l'innovation n'est pas seulement la création d'un nouveau bien, ni

l'introduction de la machine dans les ateliers ; elle ce qui permet

à l'entrepreneur d'accroitre son chiffre d'affaires et sa position

dominante de marché.36(*)

L'entrepreneur schumpetérien est l'agent

économique qui réalise de nouvelles combinaisons de facteurs (des

innovations) qui sont autant d'opportunités d'investissement.37(*)

1.5. Notion du commerçant

1.5.1.

Généralités

Depuis juin 2012, la République Démocratique du

Congo a ratifié les actes relatifs à l'adhésion à

l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique des Droits des Affaires).

Selon l'acte uniforme de l'OHADA, est commerçant tout celui qui accompli

des actes réputés commerciaux et en fait sa profession

habituelle38(*). On

distingue cependant les actes commerciaux par nature des actes commerciaux par

leur forme.

Les actes réputés commerciaux par nature

sont :

1) L'achat des biens en vue de leur revente ;

2) Les opérations de banque, de bourse, de change, de

courtage, d'assurance et de transit ;

3) Les contrats entre commerçants pour les besoins de

leur commerce ;

4) L'exploitation industrielle des mines, carrières et

de tout gisement de ressources naturelles ;

5) Les opérations de manufacture, de transport et de

télécommunication ;

6) Les opérations d'intermédiaires de

commerce ;

7) Les actes effectués par les entreprises

commerciales.

Les actes commerciaux par leur forme sont :

1) La lettre de change ;

2) Le billet à ordre ;

3) Le warrant, etc.

1.5.2. Le commerçant et ses

obligations

Il existe des obligations liées à l'exercice du

commerce en République Démocratique Congo à

savoir :

1) L'immatriculation au registre du commerce ;

2) L'identification nationale ;

3) La publication de la convention matrimoniale ;

4) La tenue des livres de commerce ;

5) La concurrence loyale.

Il sied de noter que par dérogation aux dispositions du

décret du 06 mars 1951, l'exercice du petit commerce n'est

subordonné qu'à la détention de la patente et n'est

pas soumis à l'obligation de tenir l'ensemble des livres de

commerce.39(*)

SECTION 2. LA

PRODUCTION

2.1. Généralités

La production est l'acte économique qui consiste

à procurer à un bien ou un service de l'utilité nouvelle

ou accrue afin de la rendre apte à satisfaire un besoin40(*).Produire c'est créer de

la richesse ou créer de la valeur en combinant les facteurs de

production.

2.2. Les facteurs de production

Les facteurs de production sont les éléments

nécessaires et indispensables pour la production d'un bien et d'un

service quelconque.

Traditionnellement il existe trois facteurs de production

à savoir : la nature (N), le capital (K) et le travail (L) parmi

lesquels nous pouvons y ajouter les facteurs technologique (A) et

managérial (O).

2.2.1. La nature

Elle représente l'ensemble des ressources existant

à l'état naturel et exploitable41(*). Elle fournit les éléments qui seront

adaptés et/ou transformés par le travail coordonné et

organisé à l'aide du capital et de la technologie.42(*)

2.2.2. Le capital

Il est constitué des biens d'équipement et

représente une production non consommée et affectée

à une production nouvelle43(*). Exemple : machines, outils, bâtiments

industriels etc.

2.2.3. Le travail

Il est un service-facteur offert par des hommes en

contrepartie d'un salaire. Il permet à l'individu de disposer des biens

et services soit en les produisant lui-même, soit en l'échangeant

(sa main-d'oeuvre) contre une rémunération et il débouche

sur une production permettant de satisfaire directement ou indirectement les

besoins.44(*)

2.2.4. La technologie

Elle est souvent reprise dans les théories

économiques en termes de « progrès

technique » (tel que dans les théories de la croissance avec

Solow, Swan, Harod, etc.).

La technologie ou le progrès technique

représente les révolutions industrielles ou les évolutions

des techniques dans le processus production et la mise en application dans le

processus de production de ces diverses inventions technique qui en

résultent influe sur la productivité de l'entreprise.45(*)

2.2.5. Le management ou le facteur

managérial

La gestion moderne de l'entreprise ne se conçoit plus

sans tenir compte de cet aspect46(*). Planifier, organiser, coordonner et contrôler

constituent des aspects importants et nécessaires dans le processus de

production ; puisqu'au-delàs du fait de disposer des travailleurs,

du capital et de la technologie, encore faut-il savoir les utiliser à

bon escient pour assurer la production et la création de la richesse

effective, d'où l'importance de considérer le facteur

managérial dans le processus de production.

Le facteur managérial fait donc référence

à la manière de planifier, d'organiser, de coordonner et de

contrôler le processus de production dans la recherche de

l'efficacité et l'efficience de l'entreprise en conciliant les

impératifs de maximisation du profit et de minimisation des

coûts.

2.3. La production et l'investissement

Investir c'est acquérir des biens durables afin de s'en

servir pour produire d'autres biens. C'est donc de la décision

d'investir que résulte l'augmentation du stock de l'outil de production

(la formation brute du capital fixe)47(*). Il peut concerner des biens matériels

(machines, immeuble, etc.) ou des biens immatériels (la

recherche-développement, la formation, les brevets, etc.).48(*)

Financé par l'épargne ou l'endettement,

l'investissement se fait soit pour remplacer les actifs amortis, soit pour

augmenter la capacité de production ou soit pour augmenter la

productivité.49(*)

SECTION 3. LA

CONSOMMATION

3.1. Généralités

Consommer un bien ou d'un service c'est détruire son

utilité. La consommation est un acte économique qui peut

être définit comme l'utilisation par un individu ou une

collectivité d'un bien ou d'un service en vue de satisfaire un

besoin.50(*)

La consommation est fonction dépendante du revenu tel

que : C=(R). Cependant l'accroissement du revenu ne se traduit pas

nécessairement par une augmentation proportionnelle de la

consommation.51(*)

3.2. Sortes de consommation

Il existe généralement deux sortes de

consommation à savoir : la consommation directe et la consommation

intermédiaire.

1°) La consommation directe : Il s'agit de la

destruction complète de l'utilité d'un bien ;

2°) La consommation intermédiaire : il s'agit

de l'utilisation d'un bien en vue de produire un autre bien.

3.3. La consommation et l'épargne

Y =C+S

Y = Yc+

Ys

251650560Puisque le revenu n'est pas toujours totalement

affecté à la consommation, l'épargne représente

donc la partie du revenu non consommé.52(*)

Ainsi on a donc :

Où c et

s représente respectivement la propension

marginale à consommer (dépendante du revenu) et la propension

marginale à épargner (dépendante du taux

d'intérêt).

L'épargne peut faire l'objet de plusieurs affectations.

Elle peut en effet être affectée à une consommation future,

à l'investissement, à un placement ou à la

thésaurisation.53(*)

SECTION 4. LA REPARTITION

DES REVENUS

4.1. Généralités

La répartition des revenus fait référence

à la rémunération des facteurs et des agents ayant

concouru à la production. Elle est indicative de l'affectation d'une

part du produit ou de la valeur ajoutée à chacun de ceux qui ont

participé à la création de la richesse.54(*)

4.2. La répartition primaire et la répartition

secondaire

Dans les opérations de partition on distingue la

répartition primaire (la distribution) de la répartition

secondaire (la redistribution).

La partition primaire c'est la partition de la richesse entre

les facteurs et les agents ayant concouru à la production. Il s'agit de

la contrepartie de ceux qui ont participé à la création de

la richesse. Ainsi pour le ménage, qui a offert le facteur travail, sa

contrepartie est le salaire ; pour l'actionnaire ou le

propriétaire, qui a investi avec le facteur capital et qui a

organisé et coordonné le travail, sa contrepartie sont les

dividendes ; les impôts sur la production pour l'Etat, etc.

La répartition secondaire fait référence

aux opérations de redistribution et est du ressort de l'Etat-providence.

Puisque la répartition primaire n'est généralement pas

socialement satisfaisante, parce que souvent inégalitaire, c'est ainsi

que l'Etat décide de corriger cette répartition via des

politiques de redistribution. Il s'agit donc de l'ensemble des

prélèvements et prestations fiscaux et sociaux et des

indemnités versées par l'Etat.

SECTION 5. L'ECONOMIE

FORMELLE

L'économie formelle fait référence aux

activités économiques qui se conforment aux prescriptions

juridiques ou légales. L'économie formelle est donc l'ensemble de

toutes les activités officiellement reconnues et autorisée par

l'Etat.

5.1. Caractéristiques des activités

économiques formelles

Les activités du secteur de l'économie formelle

sont caractérisées par :

1°) Une technologie avancée exigeant un capital

important ;

2°) Une comptabilité régulièrement

tenue ;

3°) Un mode d'organisation bureaucratique ;

4°) Un accès au crédit bancaire.

5.2. Conditions liées à l'exercice des

activités de l'économie formelle

Il faudra noter qu'il existe des conditions établies

aux préalables pour exercer une activité dans le cadre de

l'économie formelle. Parmi ces conditions nous pouvons citer :

1°) Exercer des activités économiques

reconnues autorisées ;

2°) Etre un agent économique reconnu

(identification);

3°) Payer les impôts ;

4°) Poser les actes qualifiés commerciaux par la

loi ;

5°) Etre immatriculé au registre de commerce.

CHAPITRE DEUXIEME :

L'ECONOMIE INFORMELLE

Apparu pour la première fois dans les théories

économiques du développement à travers les travaux

menés par le BIT (Bureau International du Travail) dans les

années 1970, le terme « économie informelle »

ou « secteur informel » se rapportait et faisait

référence aux activités de petite échelle

génératrice des revenusentreprises par les populations dans une

perspective de survie. L'économie informelle ou le secteur informel

constituait ainsi un terme générique et pratique recouvrant

toutes ces dynamiques et stratégies de survie, ces modes de subsistance

des couches pauvres déshéritées,

déracinées ; en un mot :

« marginales ».55(*)

Les approches théoriques de la question de l'informel

ont évidemment évolué dans le temps. Si à sa

genèse il ne s'agissait que de décrire un phénomène

en expansion, le concept de l'économie informelle de nos jours

représente et constitue une altérative nonnégligeable dans

les perspectives de développement des sociétés

sous-développées.Ainsi dans les lignes qui suivent, nous

aborderons du mieux que le pourrions les généralités du

concept de l'économie informelle, les approches théoriques y

afférentes, ainsi que les considérations sur ce concept dans le

monde.

SECTION 1. GENERALITES

Selon la 13ème édition du lexique

d'économie de Dalloz, l'économie informelle fait

référence à toute production des biens ou des services

marchands non prise en compte dans le calcul du PIB et non

déclarée aux institutions chargées de recouvrement de

l'impôt et des cotisations sociales.

Le terme de « Secteur Informel » ou

« Economie Informelle » tire ses origines et fait son

apparition dans les théories économiques de développement

via les premiers travaux du programme mondial de l'emploi ; travaux

menés par le BIT (Bureau International du Travail) vers les

années 1970. Ainsi, J. Charmes en 1987 souligne que si K. Hart fut

le premier à employer ce terme, c'est véritablement le rapport du

Bureau International du Travail sur le Kenya de 1972 qui lança et

vulgarisa le concept.56(*)

Aux termes de ces travaux, les auteurs sont conduits à

mettre en lumière la présence d'un secteur de petites

activités productrices de biens et services s'inscrivant dans un

contexte de dynamique populaire. I1 s'agit bel et bien ici d'un fait social

important qui, de toute évidence, n'avait pas été

pesé à sa juste mesure à ses origines. Il s'agissait de

décrire ce secteur naissant dans son contexte particulier et la

description de ces activités consistait alors à établir

des critères visant à les caractériser.

Les activités économiques sont alors

intégrées dans l'économie informelle lorsqu'elles

correspondent à certains critères tels que : peu de

barrières à l'entrée ; ratio capital/travail faible(*); techniques de production simples ;

niveau de qualification des travailleurs faible ; petite échelle des

activités ; faible capacité d'accumulation ;

propriété familiale ; rapports sociaux non salariaux ;

opération à la marge de la loi ; peu de protection du travail,

absence de comptabilité, etc.57(*)

Qu'il s'agisse d'économie informelle, secteur informel,

économie souterraine, économie parallèle etc. ces concepts

désignent un seul et même phénomène qu'est

l'ensemble des activités de petite échelle s'inscrivant dans une

dynamique populaire58(*).

Ainsi loin de nous le désir de nous lancer dans ce débat purement

sémantique autour de cette question qui de toute évidence ne nous

mènera pas à appréhender ce phénomène dans

le cadre du présent travail.

Le concept économie informelle revêt plusieurs

définitions au regard de son

hétérogénéité ; en dépit de

cela, les multiples définitions de l'économie informelle

conviennent toutes à ce que ce concept fait référence aux

activités évoluant en marge du cadre légal et

institutionnel et n'étant pas reconnues par le pouvoir public ni prises

en compte dans la comptabilité nationale.

1.1. Caractéristiques des activités de

l'économie informelle

Les activités du secteur de l'économie

informelle sont caractérisées par :

1°) Une comptabilité reconnue et

régulière inexistante ;

2°) Fiscalité inexistante ;

3°) Technologie rudimentaire ou ancienne, souvent avec un

capital faible ;

4°) Main-d'oeuvre peu qualifiée ;

5°) Difficulté (Impossibilité) de

bénéficier d'un crédit ou d'une subvention ;

6°) Un mode d'organisation bureaucratique souvent non

reconnue et qui ne demande pas une formation dans une institution

reconnue ;

7°) Les activités sur secteur informel sont

difficiles à localiser du fait qu'elles évitent le regard du

pouvoir public ; Etc.

1.2. Causes liées à l'existence de

l'économie informelle

Les causes liées à l'existence et

l'émergence de l'informel sont aussi multiples et

hétérogènes ; les contextes sociaux,

économiques, culturels, historiques, politiques, institutionnels etc.

sont des facteurs très subjectifs variant d'un milieu à un autre,

d'une ville à une autre, d'un pays à un pays et sont des

variables explicatives de l'existence de l'informel.

Toutefois, nous tenterons de retenir les plus courantes et

récurrentes des causes liées à l'existence du secteur

informel, parmi celles retenues par les travaux du Bureau International du

Travail (travaux géniteurs du terme secteur informel) et celles

soulevées par nos prédécesseurs qui ont

étudié la question de l'informel en RDC et dans la ville de

Lubumbashi.

1.2.1. La croissance de la population

urbaine et le chômage

La poussée démographique,

particulièrement celle que connaissent plusieurs pays en

développement est une des causes principales de la montée et

l'ampleur de l'informel dans ces pays. La croissance de la population urbaine,

encore plus forte car accélérée par l'exode rural, a

donné de l'importance dans la considération de la question autour

des migrations dans l'appréhension de la croissance de l'informel.

Les conséquences de la croissance de la population

urbaine sur le marché du travail ont été mises en avant

depuis longtemps59(*).

Déjà au milieu des années soixante, le

phénomène de migration a été l'objet d'un nouveau

regard60(*) ;

certains économistes constatent que la majorité des nouveaux

venus dans les villes n'adhèrent pas rapidement au modèle du

salariat moderne de l'économie formelle, le processus d'incorporation

étant long61(*).

Ainsi dans les pays à forte croissance démographique, il y a un

excédent structurel de la force de travail. Cet aspect est devenu dans

les années 1970 une préoccupation essentielle des

spécialistes du développement.62(*)

Cet excédent de main-d'oeuvre n'ayant pas pu

s'insérer dans le secteur formel*(*) se retrouve rapidement dans une situation où

ils ne peuvent que trouver refuge dans l'informel qui se présente comme

une alternative et une solution afin de subvenir à leur besoin.

1.2.2. Le repli prolongé des

activités économiques

En effet, l'atrophie chronique des activités

économiques est l'un des facteurs explicatifs importants de la

prolifération des économies informelles. Le repli des

activités économiques se fait souvent suivre du

chômage ; et l'accentuation de la pauvreté qui en

résulte bouscule la population à entreprendre des

activités dans le secteur informel en guise de riposte contre la

misère.

1.2.3. Les faiblesses

institutionnelles

Il est vraisemblable que les contextes institutionnels, des

pays en développement notamment, semblent inciter les couches populaires

à exercer leurs activités en dehors du cadre institutionnel afin

d'en échapper.

Comme nous le remarquons, le concept d'économie

informelle a fait couler beaucoup d'encre63(*) : les controverses liées à sa

définition et ses caractéristiques en sont une preuve

évidente. Néanmoins nous gardons à l'esprit que l'informel

entretient deux types de relation64(*), tel que nous le fait voir N'GuessonBoignan

cité par Mabrouk Kraiem, à savoir: les relations avec le pouvoir

public et les relations avec le marché. Certains auteurs s'articulent du

coté de ses relations avec le pouvoir public pour le définir et

donner ses caractéristiques et d'autres vont dans le sens de ses

relations avec le marché afin de caractériser et spécifier

le secteur informel.

Par rapport au pouvoir public, on peut dire que

l'économie informelle renferme l'ensemble des activités

illégales, c'est-à-dire les activités entreprises hors du

cadre juridique et institutionnel établi, échappant au fisc, et

n'apparaissant pas dans la comptabilité nationale. Par rapport au

marché, il existe une définition fonctionnelle qui retient des

critères organisationnels. En ce sens, les activités informelles

sont des activités à petite échelle avec un salariat

limité, un capital avancé faible, mais ayant une circulation

monétaire et une production de biens et de services.

En outre il faut distinguer les activités informelles

des activités illicites. Les activités illicites ou criminelles

sont celles dont l'objet est interdit par la loi (ex : trafic de drogue,

d'organes, d'être humain etc.).

SECTION 2. APPROCHES

THEORIQUES SUR L'ECONOMIE INFORMELLE

Dans cette section nous présenterons de façon

concise et brève les différents courants de pensées ayant

évolué autour de la question de l'informel. En outre, Il nous

parait très peu commode, dans le cadre du présent travail, de

virer vers un débat sémantique de cette question.

En effet, les termes d'économie parallèle,

souterraine, non enregistrée, d'économie populaire urbaine, de

petites activités marchandes ou de petite production marchande,

d'économies non officielles, d'économie d'entreprise et de bazar

sont des termes désignant un et un seul fait. Quant à nous, dans

le cadre du présent travail, nous nous concentrons donc à

étudier ce fait ; et ce, d'autant plus que ces nombreuses

controverses sémantiques résultent de la particularité des

études empiriques de chacun des auteurs dans leurs points de vue

respectifs.

Compte tenu des difficultés liées à

l'inexistence d'une théorie générale d'économie

informelle, Mabrouk Kraiem en 2015 donne une classification des théories

en deux catégories : d'une part les théories positives qui

expliquent les déterminants des activités informelles et d'autre

part les théories normatives qui examinent les conséquences de

ces activités avec la mise en évidence des effets positifs ou

négatifs sur le processus de développement.

2.1. Les théories positives de l'économie

informelle

Il s'agit des théories qui analysent l'économie

informelle telle qu'elle se présente, sans à priori, ni jugement

de valeurs en termes de bien ou de mal. Le but de ces théories est de

fournir des éclairages sur les déterminants des activités

informelles. Cependant, au-delà de l'objectif commun, l'argumentaire

proposé par M. Kraiem dans sa thèse permet de relever une grande

diversité des concepts, des hypothèses contradictoires et des

niveaux d'analyses distincts.

Il distingue ainsi trois grandes approches dans les

théories positives de l'économie informelle à savoir

: les approches macroéconomiques, les approches microéconomiques,

et l'approche unificatrice.

2.1.1. Les approches

macroéconomiques

2.1.1.1. L'approche macroéconomique

néoclassique

S'inspirant des théories dualistes classiques du

développement de Sir A. Lewis, Harris et Todaro en 1970 qui supposaient

que le développement économique se faisait grâce à

l'accumulation du capital dans l'économie formelle tandis que le secteur

traditionnel assurait l'offre de travail et que peu à peu, la main

d'oeuvre excédentaire du secteur traditionnel serait absorbée par

le secteur moderne. Cette approche de l'économie dite informelle

dominait et était hégémonique dans les années 1960

et 1970.

Selon cette théorie, l'économie dite informelle

urbaine est perçue comme une sorte de file d'attente temporaire. Cette

approche fait donc référence au chômage

déguisé où l'excédent de la main d'oeuvre dû

notamment aux flux migratoires des milieux ruraux vers les milieux urbains se

retrouve dans l'informel pourvoyeur des revenus leurs permettant de

survivre.

L'économie dite informelle est considérée

comme le segment inférieur du marché du travail dual et n'ayant

aucun lien direct avec l'économie formelle. Il s'agit d'une

économie résiduelle qui naît du processus de transformation

au sein des économies en développement et qui existe parce que

l'économie formelle n'est pas capable d'offrir des opportunités

d'emploi à une partie de la main d'oeuvre. Selon cette approche,

l'économie informelle finit par être absorbée par

l'économie formelle via la croissance et les transformations

économiques.

Cette approche fait l'objet de critiques puisqu'elle suppose

d'une part une juxtaposition entre l'économie formelle et

l'économie informelle au lieu de voir leurs imbrications et d'autre part

en assimilant le développement économique à la seule

économie formelle.

2.1.1.2. L'approche fonctionnaliste

Suite aux critiques apportées à l'approche

néoclassique, l'approche fonctionnaliste voit le jour et elle trouve ses

bases intellectuelles dans les pensées marxistes. Ce courant soutient

que la force motrice des migrations (rural-urbain) ne se résume pas aux

différences salariales entre les régions rurales et urbaines

comme affirmait l'approche macro-économique néo-classique, mais

qu'elle est la réponse naturelle au développement

déséquilibré induit par l'ingérence du capitalisme

dans les pays en développement.65(*)

L'approche fonctionnaliste reconnaît les relations ainsi

que l'interdépendance entre économie formelle et

informelle ; mais en termes de fonctionnalité par rapport à

l'accumulation capitaliste, il y a surexploitation de l'économie

informelle par l'économie formelle. L'économie informelle est

appréhendée comme une explication logique de la baisse des

profits des grandes entreprises capitalistes. Elle est alors comprise comme un

remède aux baisses tendancielles des taux de profit des grandes

entreprises du fait de l'existence d'une masse de travailleurs urbains à

la recherche d'emploi, de la pauvreté accrue et de la flexibilité

de l'emploi permettant aux grandes entreprises de recourir à des

pratiques de sous-traitance dans leur production à l'aide des

micro-entreprises ou à faire appel à un réseau de

travailleurs à domicile sans garanties ni couvertures sociales ; et de

recruter des travailleurs temporaires (journalier par exemple) dans les

périodes d'accroissement de la demande et de les licencier en

période de baisse d'activité sans payer de charges sociales..

Par- là même, l'économie dite informelle

constitue une modalité de fonctionnement du système capitaliste

dans les pays en développement comme l'affirme Odile Castel66(*). Les capitalistes

privilégiés de l'économie formelle veulent affaiblir les

relations d'emploi et tenir la main-d'oeuvre de l'économie dite

informelle sous leur dépendance, et exercent pour cela une domination

sur l'économie dite informelle dans leurs

intérêts.67(*)

2.1.1.3. L'approche de l'économie sociale

On reconnait à cette approche le mérite

d'aborder la question de la spécificité de l'économie dite

informelle à partir des acteurs qui la composent. Selon l'approche de

l'économie sociale, les micro-entrepreneurs du secteur informel portent

une double casquette ; ils sont à la fois acteurs du

développement économique et acteurs sociaux au sein de la

population. La micro-entreprise sociale, avant de se situer dans une approche

de type capitaliste, est avant tout développée pour

répondre aux besoins de ses membres grâce à la

génération de revenus ou des biens et de services

répondant aux demandes de la population. En effet, l'économie

sociale ne se caractérise pas par l'investissement en capital, mais par

l'investissement dans la force de travail, qui constitue le principal facteur

de production.68(*)

Les tenants de cette approche appréhendent

l'économie dite informelle comme une économie sociale axée

sur des activités, paysannes, artisanales et marchandes de petite

envergure69(*). Elle est

par ailleurs perçue comme une économie qui a existé depuis

des siècles, et qui ne doit plus être perçue comme le

résultat d'une simple marginalisation.

Pour cette approche, l'économie dite informelle

n'abrite pas seulement des activités en rapport ou en concurrence avec

l'économie formelle, mais aussi des activités dans des niches,

là où l'économie formelle capitaliste n'arrive pas

à répondre aux besoins non satisfaits des populations70(*). Les acteurs de ce secteur

cherchent à garantir, par l'utilisation de leur propre force de travail

et des ressources disponibles, la satisfaction des besoins de base,

matériels autant qu'immatériels.

Dans cette perspective, l'économe dite informelle est

vue et reconnue comme sujet actif sur le plan économique du fait qu'elle

consolide une économie sociale qui ne peut être réduite

à un ensemble de stratégies de survie, mais devient un ensemble

de véritables organisations économiques stables,

génératrices d'emploi et de revenus.71(*)

2.1.1.4. Les approches institutionnalistes

Selon ces approches, c'est face au faible degré de

régulation des structures institutionnelles et devant

l'incapacité de l'économie officielle à fournir des

opportunités d'emploi ou des revenus à une force de travail

croissante, la recherche de moyens d'existence conduit les travailleurs en

quête d'emploi à développer des nouveaux comportements

basés sur l'informalité72(*). Ainsi, l'existence de l'économie dite

informelle signifie l'incapacité des institutions en place à

intégrer certaines activités économiques.73(*)

En outre, l'émergence des activités informelles

ne constitue pas uniquement une sorte de réflexe de survie des personnes

rejetées par l'économie formelle. Des entreprises privées

dotées d'une certaine créativité et de capacités

entrepreneuriales sont incitées à accéder à

l'informalité à cause des coûts de transactions

contraignants et des coûts de la formalité.74(*)

Ces approches s'accordent sur le fait qu'il faut partir d'une

interrogation sur les agents, comprendre et expliquer leur comportement

économique. Elles rejettent tout raisonnement purement aprioriste et

insistent sur la nécessité de prendre en compte les

spécificités contextuelles de la situation analysée.

L'analyse doit donc partir de l'observation et toute formulation de

théorie doit veiller à tenir compte de ces

spécificités contextuelles et ainsi garder un certain

caractère subjectif. Selon les institutionnalistes, il faudrait insister

sur la diversité des environnements institutionnels et la

nécessité d'inclure les institutions dans la théorie

économique. Cette analyse met en évidence l'importance de la

spécificité des institutions (traditions, croyances,

habitudes...) dans les modèles de développement et offre un

cadre d'explication propice pour mieux comprendre l'expansion et la persistance

de l'économie informelle (surtout en Afrique).75(*)

2.1.2. Les approches

microéconomiques

2.1.2.1. L'approche microéconomique

néoclassique

Pour l'approche microéconomique néoclassique, la

prolifération de l'économie dite informelle a été

la résultante de l'effet pervers des réglementations excessives,

les lourdeurs administratives dans l'obtention des documents exigés et

les retombés sociaux des législations.

Cette approche identifie l'analyse

coûts-bénéfices comme facteur déterminant de la

prise de décision des travailleurs et entreprises à sortir de

l'économie formelle et s'inscrire dans l'extra-légalité.

Le micro-entrepreneur raisonnant en homoeconomicus, comparera les coûts

temporels et financiers de la formalisation aux coûts de

l'informalité avec ses corolaires (non accès à la

publicité, non accès au crédit bancaire et aux

marchés publics, corruption de la police et des contrôleurs, etc.)

et tirera au bout du compte la conclusion simple selon laquelle les coûts

de formalisation dépassent de loin ceux de l'informalité et par

conséquent, optera sans nul doute pour cette dernière.

Les micro-entreprises optent donc pour

l'extra-légalité, qui est une stratégie de survie face aux

obstacles administratifs et bureaucratiques pour créer des

micro-entreprises informelles. L'approche micro-économique

néoclassique perçoit les micro-entrepreneurs comme des acteurs

rationnels qui cherchent à maximiser leurs revenus76(*). La décision de se

réfugier dans l'économie dite informelle est donc bel et bien le

résultat d'une évaluation rationnelle des coûts et

avantages.

Selon H. De. Soto, il est plus sensé d'adapter la loi

à la réalité que d'essayer de modifier les comportements.

En ce sens la solution serait donc d'adapter les réglementations afin

d'insérer ces activités dites informelles impliquant

d'éliminer les barrières administratives et réglementaires

non pertinentes relatives à la création des micro-entreprises et

aux activités productives ; et aussi le retrait de l'Etat du

marché pour permettre aux acteurs de l'économie dite informelle

de travailler en synergie pour la création de biens et services

nécessaires à l'économie.77(*)

Il est vrai que cette approche semble brandir

l'étendard de la révolution informelle, mais comme il serait

toutefois peu prudent de généraliser cet aspect. En effet, la

thèse de De Soto par exemple, est relative aux contextes propres au

Pérou, qui était en effet son champ d'investigation ; et les

critiques de cette prise de position extrême, combinées à

une approche rationnelle des problèmes socio-économiques, fait

penser, comme l'écrit si bien M. Kraiem, « ...trop d'Etat est

néfaste à l'informel, mais trop peu d'Etat reste

catastrophique... ».78(*)

2.1.2.2. L'approche marginaliste

Tout comme chez les dualistes, les tenants de l'approche

marginaliste expliquent l'émergence des activités dites

informelles par l'hétérogénéité du

marché de travail des pays en développement,

caractérisée par un excédent structurel de la main

d'oeuvre et par l'incapacité de l'économie formelle à

absorber tout cet excédent.

Ainsi, l'économie dite informelle, formée de

marginaux, se développe en dehors de la logique d'accumulation une

économie de subsistance et est vouée à régresser

sous l'effet de la croissance économique globale et de l'absorption

croissante de la main-d'oeuvre par l'économie formelle.

Malgré son rôle de générateur

d'emplois et de revenus, pour les tenants de cette approche l'informel n'est

pas considéré comme une alternative pour le développement

et les tendances tant du côté du pouvoir public que du

côté des chercheurs c'est de l'éradiquer puisqu'il est

nocif à l'économie formelle.

2.1.2.3. La théorie de la sortie de l'économie

formelle

Ce courant apparu vers les années 1990, remet en cause

les idées de la segmentation du marché du travail, une

idée traditionnelle de la conception de l'informel selon laquelle

l'expansion de l'informel est due à l'excédent de la

main-d'oeuvre et que le secteur formel (moderne) ne pouvait donc pas absorber.

Supposant ainsi que les agents ont à priori une préférence

pour le formel.

En effet, les tenants de cette pensée, tel que W.

Maloney, avancent l'idée que l'emploi informel est une question de choix

relevant des individus. D'après cette théorie, certains

entrepreneurs et employés, dans le but de maximiser leur utilité,

préfèrent travailler dans l'informalité après avoir

évalué les avantages et les inconvénients de la

formalité. Les conséquences sur les salaires dans cette

conception ne sont pas connues à priori. Ils peuvent être aussi

bien inférieurs, suite aux conditions jugées plus attractives,

que supérieurs afin de compenser à l'absence de protection

sociale ou à la forte précarité des conditions de

travail.

Ce courant souligne en outre que l'idée

généralement admise d'une préférence pour l'emploi

formel peut ne pas correspondre à la réalité ou du moins

n'être pas appréciée de la même façon par les

travailleurs dans les pays où les avantages liés à

l'exercice des activités dans le cadre institutionnel et formel peuvent

être de moins bonne qualité et entrainer des coûts

importants. Cette pensée n'estime pas forcément que les agents

dans le secteur informel soient plus prospères mais elle explique qu'ils

s'y sentent beaucoup mieux.79(*)

Cela dit, cette théorie attribue la prolifération

de l'économie dite informelle dans les pays en développement

à la fois aux défaillances du marché et aux faiblesses des

institutions étatiques qui encadrent ces marchés.80(*)

2.1.2.4. La théorie de l'exclusion de

l'économie informelle

C'est autour de la segmentation du marché que les

partisans de cette pensée s'articulent pour apporter une explication

à l'émergence de l'informel. Cette optique est conforme à

l'approche dualiste qui segmente le marché du travail en

présentant la rigidité du marché du travail formel comme

étant la cause de la prolifération de l'économie

informelle ; elle est aussi conforme à l'approche légaliste

selon laquelle une autre raison à la segmentation du marché du

travail serait ces politiques inappropriées et des coûts de la

formalité très élevés. Suite à ceci, l'effet

serait alors le même, c'est-à-dire de réduire le nombre

d'emplois disponibles dans l'économie formelle et d'augmenter ceux de

l'économie dite informelle.

Les tenants de ce courant avancent donc l'idée que ce

sont les services inefficaces et l'incapacité de l'Etat à

protéger toutes les catégories de la population qui jettent une

catégorie de la population dans l'économie dite informelle. Donc,

être dans l'informel est un fait subi et non un choix par les

individus.81(*)

2.1.3. L'approche unificatrice

Des études empiriques sur l'économie dite

informelle ont montré qu'aucune des précédentes approches

ne permettait d'appréhender pleinement la dynamique de l'économie

dite informelle. Devant l'ambigüité des données empiriques

et pour établir un consensus malgré le clivage du débat,

une nouvelle approche dite unificatrice est apparue.82(*)

L'idée socle de cette approche est que l'économie

dite informelle se compose de trois différents segments :

1°) Un segment inférieur : constitué

des ménages qui exercent des activités de survie, ayant peu de

lien avec l'économie formelle et où les travailleurs informels

sont obligés d'exercer ces activités, étant donnée

l'impossibilité d'intégrer l'économie formelle. (Comme

dans l'approche macro-économique néoclassique, l'approche

marginaliste et dans la théorie de l'exclusion) ;

2°) Un segment supérieur : composé de

micro-entrepreneurs ayant choisi d'éviter les impôts et la

réglementation ou d'échapper aux charges des services

étatiques jugés trop limitées et précaires (comme

dans l'approche micro-économique néoclassique et la

théorie de la sortie) ;

3°) Et un troisième segment

intermédiaire : composé de micro-entreprises et travailleurs

subordonnés aux grandes entreprises, suivant l'approche

fonctionnaliste.

Ainsi l'importance relative de ces différents segments

peut varier selon les pays et les régions. Pour cette approche, le

débat porte sur l'évaluation de la taille des différents

segments et des facteurs qui les influencent.83(*)

2.2. Les théories normatives de l'économie

informelle

Pendant que les théories positives cherchent à

expliquer les déterminants et les causes de l'économie dite

informelle, Mabrouk les théories normatives tentant à leur tour

d'apporter des éclaircissements sur les conséquences de ce

phénomène84(*). Suite aux vives polémiques autour de

l'informel, les conséquences de ce phénomène sont vues

sous deux angles diamétralement opposés selon que l'on est

positif ou négatif.

2.2.1. Les implications positives de

l'économie informelle

Vues de façon favorable, les micro-entreprises constituent

des opportunités d'emplois et procurent des revenus appréciables

à des millions de personnes, qui autrement seraient abandonnés

à elles-mêmes sans autres moyens de survie.85(*)

En effet, il est vu dans l'informel de nombreuses

opportunités pour une bonne frange de demandeurs d'emplois

d'intégrer le tissu économique malgré sa

précarité et ses revenus relativement faibles. Somme toute, il

contribue à la lutte contre la pauvreté et en outre permet

d'amortir les crises et les chocs sociaux.86(*)

2.2.1.1. La théorie de subsistance

Cette théorie est axée sur les contributions

socio-économiques de l'économie informelle. Elle voit dans une

économie informelle un domaine d'activités ouvert aux demandeurs

d'emplois, à tous ceux pour qui l'économie formelle reste

fermée, une opportunité de développer des

stratégies de survie. Elle joue un rôle d'absorption des migrants

ruraux et des agents économiques exclus de l'économie formelle,

et est vouée à régresser sous l'effet de la croissance

économique globale et l'absorption croissante de la main-d'oeuvre par

l'économie formelle.87(*)

2.2.1.2. Approche néo-keynésienne

Dans cette vision, l'emploi est privilégié

puisque l'objectif est d'assurer un certain équilibre sur le

marché du travail même avec des salaires faibles ; c'est

ainsi que l'appréciation du rôle de l'économie dite

informelle a été valorisée. Il n'est donc plus question

d'une économie refuge, mais plutôt d'une économie

dynamique, contribuant tant soit peu à la croissance de

l'économie nationale.88(*)

Selon les tenants de cette approche, l'économie dite

informelle remplit un rôle essentiel sur le plan social. Cette vision est

partagée par les organisations internationales telles que : le

Fonds Monétaire International (FMI) ; l'Organisation de

Coopération et de Développement Economique (OCDE) ; le

Bureau International du Travail (BIT) ; la Banque Mondiale (BM), etc. qui

considèrent l'économie dite informelle comme un amortisseur des

crises sociales.

L'informelle a donc cessé d'être perçue

comme un réservoir inerte de main-d'oeuvre, pour être

considérée comme une économie ayant sa dynamique propre et

son système productif flexible qui lui permettent de s'adapter à

toutes les situations conjoncturelles dues aux crises et à la croissance

économique.89(*)

Suite à cette vision nouvelle de l'informel, des

propositions sont faites allant dans le sens de l'élimination de la

discrimination implicite contre l'informel et ce secteur est

présenté comme une stratégie alternative de

développement économique pour les pays en voie de

développement.90(*)

2.2.2. Les implications négatives

de l'économie informelle

2.2.2.1. L'informel et la concurrence déloyale

En effet ces entreprises qui oeuvrent dans l'informel, puisqu'il

n'existe quasiment pas si ce n'est carrément pas des régulateurs

dans le sens de faire respecter une certaine concurrence loyale,

évoluent en anarchie où les règles de la concurrence se

voient fauchées.

L'impact de cet aspect touche les entreprises performantes du

secteur formel qui se heurtent aux micro-entreprises de l'informel

bafouant les règles de la concurrence loyale ; en ce sens

l'informel est nocif à l'ensemble de l'économie.

La concurrence des entreprises informelles est néfaste

et nocive aux entreprises formelles. Les entreprises informelles, en raison du

fait qu'elles s'exonèrent de diverses réglementations

économiques ou obligations fiscales, sont en mesure de se

développer et prospérer en prenant des parts de marché

à des entreprises formelles, malgré leurs performances