|

_REPUBLIQUE DU BENIN_

*******

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA

RECHERCHE

SCIENTIFIQUE(MESRS)

*******

UNIVERSITE D'ABOMEY -CALAVI (UAC)

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

(FASEG)

*******

MEMOIRE DE LICENCE PROFESSIONNELLE EN SCIENCE

ECONOMIQUE

ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA DEMANDE DU MAÏS ET

DE SES DERIVES AU BENIN

OPTION : Economie

appliquée

|

Réalisé et soutenu

par :

|

|

AYEDOUN A. O. Alfred & OGOU A. Eugène

|

|

Sous la supervision de :

|

|

Maître de mémoire

|

Maître de stage

|

|

Dr. Laurent OLOUKOÏ

|

Dr. SOSSOU C. Hervé

|

Enseignant à la FASEG Chef du PAPA

Novembre 2016

PRELIMINAIRE

LA FACULTE N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION NI

IMPROBATION AUX IDEES EMISES DANS CE DOCUMENT, CELLES-CI DOIVENT ETRE

CONSIDEREES COMME PROPRES A LEURS AUTEURS

DEDICACE

Je dédie cette oeuvre :

Ø A mes très chers parents, CHABI

Sévérine et AYEDOUN Samuel, pour leur amour indéfectible

et vos sacrifices pour moi. Recevez ce mémoire comme une preuve de la

consécration de vos efforts quotidiens. Que l'Eternel vous prête

longue vie, pour que vous puissiez jouir des fruits de vos entrailles.

Ø A ma soeur Caroline et son époux, pour leur

soutien et accompagnement. Que l'Eternel leur comble de ses riches

bénédictions.

AYEDOUN O. A. Alfred

DEDICACE

Je dédie ce mémoire :

Ø A Mr BIAOU A. Felix et son épouse.Sansleur

amour et leur assistance aussi morale que matérielle, rien ne serait

possible. Recevez à travers ce modeste travail le réconfort de

vos efforts, le témoignage respectueux de ma profonde reconnaissance.

Ø A ma mère AFFOUDA Y. Sabine. Toi qui n'as

ménagé aucun effort pour assumer ton rôle de mère

à mes côtés, saches que c'est de toi que me vient cette

force.

OGOU Akiyo Eugène

REMERCIEMENTS

Il serait difficile de rester indifférents aux efforts

de tous ceux qui se sont investis dans notre formation à la

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) et à la

réalisation de ce mémoire.

Nos remerciements les plus indicibles vont à l'endroit

de :

v Dr. Laurent OLOUKOÏ, notre maître de

mémoire pour sa disponibilité permanente malgré ses

multiples occupations. Qu'il trouve ici nos sincères reconnaissances,

v Dr. SOSSOU C. Hervé, Chef du Programme Analyse de

Politique Agricole, pour l'accueil chaleureux et l'attention

particulière qu'il nous a accordé lors du déroulement de

notre stage,

v Tout le personnel du Programme Analyse de Politique Agricole

pour son sens de courtoisie et pour l'accueil et l'ambiance chaleureux dont il

a fait preuve,

v Dr. ADEGBOLA Patrice, Directeur général de

l'INRAB et à tous les chercheurs de l'INRAB pour leurs

différents apports et suggestions dans cet ouvrage,

v Tout le corps professoral de la FASEG,

v Toutes les familles AYEDOUN, OGOU, CHABI, et BIAOU

v Tous ceux qui ont contribué de près ou de loin

à la réalisation de cette oeuvre.

Enfin, nous ne saurions terminer sans remercier Dieu, pour son

soutien, sa sagesse et son intelligence dont il nous gratifie chaque jour.

SIGLES

ET ABREVIATIONS

|

AIDS

|

:Almost Ideal Demand System

|

|

CRA

|

:Centre de Recherche Agricole

|

|

FAO

|

:Food and Agricutural Organisation of the United Nation

|

|

FASEG

|

:Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

|

|

FCFA

|

: Franc de la Communauté Financière Africaine

|

|

IITA

|

: International Institut of Tropical Agricultural

|

|

INRAB

|

: Institut National de Recherche Agricole au Bénin

|

|

INSEE

|

: Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques

|

|

LESR

|

: Laboratoire d'Economie et de Sociologie Rurale

|

|

MAEP

|

: Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la

Pêche

|

|

MAP

|

: Matrice Analyse de la Politique

|

|

ONASA

|

: Office National d'Appui à la Sécurité

Alimentaire

|

|

ONS

|

: Office National de Soutien des revenus agricoles

|

|

PAM

|

: Programme Alimentaire Mondial

|

|

PAPA

|

: Programme Analyse de la Politique Agricole

|

|

PAPVIRE-ABC

|

: Projet d'Appui à la Production Vivrière dans

les départements de l'Alibori, du Borgou et des Collines

|

|

PDAVV

|

: Projet de Diversification Agricole par la Valorisation des

Vallées

|

|

PPAAO

|

: Programme de Productivité Agricole en Afrique de

l'Ouest

|

|

PPMA

|

: Projet de Promotion de la Mécanisation Agricole

|

|

PSRSA

|

: Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole

|

|

PUASA

|

: Programme d'Urgence d'Appui à la

Sécurité Alimentaire

|

|

RNDH

|

: Rapport National sur le Développement Humain

|

|

SCRP

|

: Stratégie de Croissance pour la Réduction de

la Pauvreté

|

SOMMAIRES

INTRODUCTION

2

CHAPITRE

1 : CADRE THEORIQUE

3

SECTION 1 : Problématique, Objectifs et

Hypothèses

4

SECTION 2 : Revue de la

littérature

6

CHAPITRE

2 : CADRE INSTITUTIONNEL

22

SECTION 1 : Présentation du lieu de

stage

23

SECTION 2 : Déroulement du stage au

PAPA

32

CHAPITRE

3 : CADRE METHODOLOGIQUE ET RESULTATS

34

SECTION 1 : Méthodologie de

recherche

35

SECTION 2 : Résultats des analyses et

interprétation

42

Conclusion partielle

54

Conclusion et recommandations

60

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

61

TABLE DES MATIERES

63

LISTE

DES TABLEAUX

Tableau 1: Les différents types

d'élasticité prix de la demande

2

Tableau 2 : Classification des biens selon

leur élasticité-revenu

41

Tableau 3 : Niveau d'éducation en

fonction du sexe

44

Tableau 4: Age moyen des enquêtés

en fonction du sexe

44

Tableau 5: Quantité consommée

des produits

47

Tableau 6: Dépenses moyennes des

ménages

48

Tableau 7: Dépenses moyennes des

ménages par produits

49

Tableau 8 : Statistiques descriptives des

variables du modèle

50

Tableau 9: Déterminants de la demande

du maïs et de ses dérivés dans le modèle AIDS

51

Tableau 10 : Elasticités revenu

56

Tableau 11 : Elasticité prix propre des

produits

57

Tableau 12 : Elasticités prix

croisés

59

LISTES

DES FIGURES

Figure 1 : Principaux produits

dérivés du maïs ; source : Production et valorisation du

maïs à l'échelon villageois en Afrique de l'Ouest, archive

de la FAO

12

Figure

2 : Organigramme du PAPA

30

Figure 3: Effectifs des ménages

enquêtés au niveau de chaque département par sexe.

44

Figure 4 : Niveau d'alphabétisation en

fonction du sexe

45

Figure 5: Situation matrimoniale

47

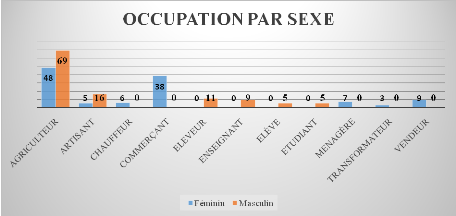

Figure 6: Occupation des

enquêtés

47

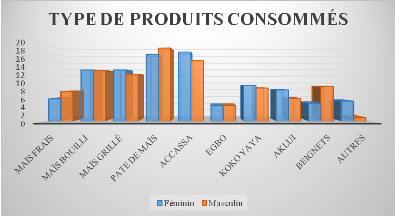

Figure 7: Types de produits consommés

par les ménages selon le sexe

48

Figure 8: Proportion de consommation des produits

selon la tranche d'âge

50

Résumé

Parmi toutes les cultures vivrières, le maïs se

singularise par la très large extension de son aire de culture et de

consommation. Il constitue le principal aliment de base de toute la partie

méridionale du Bénin, soit les 2/3 de la population nationale.

Ainsi, une meilleure compréhension des facteurs qui déterminent

la demande du maïs et de ses dérivés est importante dans le

cadre de la formulation des politiques permettant de réduire la

vulnérabilité des ménages et d'assurer la

sécurité alimentaire. C'estpourquoi, cette étude a

été élaborée afin d'analyser les différents

facteurs économiques ou non qui influencent la demande du maïs et

de ses dérivés au Bénin.

Pour déterminer les facteurs qui expliquent la demande

du maïs et de ses dérivés au

Bénin,nousavonsutilisédesdonnées issues d'une

enquête menée par le Programme Analyse de la Politique Agricole

(PAPA/INRAB) auprès de 390 ménages béninois. L'analyse

s'est effectuée en se basant sur le modèle du système de

demande presque idéale (AIDS). Les résultats de cette

étude montrent que le sexe et l'âge sont des facteurs qui ne sont

pas liés aux prix des produits mais qui influencent la demande des

beignets du maïs. Les prix du maïs et de ses dérivés,

les dépenses des ménages affectées à la

consommation du maïs et de ses dérivés expliquent la

quantité demandée de ces derniers. Cependant, la demande du

maïs frais, de la pâte du maïs, d'akassa et de kokoyaya est

élastique à leur prix propre tandis que la demande du maïs

bouilli, du maïs grillé, d'egbo, aklui et des beignets du maïs

est inélastique. De plus, l'étude a montré que les biens

tels que : egbo et beignets du maïs sont substituables aux autres

biens, tandis que les biens tels que : maïs frais, pâte du

maïs, akassa et kokoyaya sont complémentaires entre eux et aux

autres biens.

Enfin, pour soutenir l'économie béninoise et

lutter contre l'insécurité alimentaire, le gouvernement doit

mettre en place une politique qui vise à augmenter la production du

maïs afin de satisfaire la demande nationale. De même, il doit

appliquer une politique de régulation des prix afin de booster la

consommation.

Mots clés : Déterminant,

Demande du maïs, consommation, élasticités.

INTRODUCTION

La crise alimentaire et financière qui a frappé

le monde entier notamment les pays africains en 2008 et qui a compromis la

sécurité alimentaire au Bénin a amené les

autorités des divers pays touchés à mettre en place des

mesures correctives. En effet, au lendemain de la crise, le Gouvernement

béninois a pris un certain nombre de mesures. Au plan agricole, bon

nombre de programmes ont été conçus et mis en oeuvre. On

peut citer notamment le Programme d'Urgence d'Appui à la

Sécurité Alimentaire (PUASA), le Projet de Diversification

Agricole par la Valorisation des Vallées (PDAVV) et le Projet de

Promotion de la Mécanisation Agricole (PPMA).

En vue de permettre à l'agriculture de jouer

efficacement son rôle dans l'économie, un processus de

réflexions concertées entre tous les acteurs du monde agricole et

rural a été engagé. Ce processus a conduit à

l'élaboration du Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole

(PSRSA) qui considère dès lors la promotion des filières

comme l'axe majeur à partir duquel le secteur agricole contribuerait

à la mise en oeuvre des OSD. Ainsi, selon la « note

d'orientation stratégique de promotion des filières agricoles au

Bénin, 2011 », les filières ci-après sont

retenues pour être promues : maïs, manioc, riz, viande, poisson

pour les questions de sécurité alimentaire et

nutritionnelle ; ananas, coton, crevettes pour les produits d'exportation.

Aussi, les filières comme les cultures maraichères, l'anacarde et

le lait sont prises en compte. Les critères qui ont favorisé le

choix de ces filières sont au nombre de cinq (5) : contribution de

la filière à la sécurité alimentaire et

nutritionnelle ; contribution de la filière à

l'amélioration de la croissance économique ; contribution de

la filière à l'amélioration des revenus des

ménages ; degré d'intégration de la filière

dans la structure de l'économie béninoise ;

développement équilibré et durable des régions.

Au nombre des filières à promouvoir, figure en

bonne place le maïs. Plusieurs raisons expliquent ce choix. En effet,

certains anciens travaux dont celui de Nago (1989) révélaient

déjà que la contribution du maïs est de 85% dans

l'alimentation humaine sous diverses formes (frais, grillé, pâte,

bouillie, akassa). Aussi, selon le PSRSA (2011), la production vivrière

est dominée par le maïs qui est l'aliment de base du

béninois et qui représente plus de 76% de la production

céréalière.

Habituellement cultivé au sud et au centre

(départements de l'Ouémé/Plateau, Mono/Couffo,

Atlantique/Littoral et Zou/Collines), la production de maïs s'est

étendue aux zones de production du coton dans les régions

septentrionales. Le volume de la production a franchi la barre des 800 000

tonnes en 2004 (statistiques agricoles MAEP) et celle de 1 million de tonnes en

2009. C'est la seule céréale pour laquelle, le Bénin

dégage des excédents exportables vers les pays voisins, le Niger

en l'occurrence. Si un tel essor se maintient, cette filière pourrait

devenir une filière d'exportation tout en maintenant sa place dans la

consommation intérieure et dans nos habitudes alimentaires.

Ainsi, le maïs a une importance économique de

premier ordre au niveau mondial pour l'alimentation humaine, pour

l'alimentation animale ou comme source d'un grand nombre de produits

industriels (FAO, 2002). Le maïs occupe aujourd'hui la première

place dans le système alimentaire national et reste la

céréale la plus consommée loin devant le riz et le sorgho.

Il constitue le principal aliment de base de toute la partie méridionale

du Bénin, soit les 2/3 de la population nationale (Adégbidi et

al., 2003 ; PSRSA, 2010). Le maïs est largement cultivé pour ses

grains riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère. Aliment de

base, il est consommé sous plusieurs formes. C'est le produit agricole

qui fait l'objet du plus grand nombre de transformations

A cet effet, cette culture a besoin d'une meilleure attention

de la part des acteurs qui l'animent. Il reste à réorganiser et

structurer la filière en veillant à la régularité

et à la pérennité de l'approvisionnement en intrants, de

la commercialisation primaire et de l'écoulement croissant vers les

marchés extérieurs des surplus de production après la

garantie de la sécurité alimentaire. Cependant, pour assurer la

sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté au

Bénin, il est important de savoir les différents facteurs qui

influencent le niveau de consommation du maïs et de ses

dérivés auprès des ménages béninois.

Dans le but de faire ressortir ces facteurs, le présent

mémoire se donne le privilège de réfléchir sur le

thème qui suit : « Analyse des facteurs déterminants de

la demande du maïs et de ses dérivés au

Bénin ». Ce document est subdivisé en trois grands

chapitres. Le premier est consacré au cadre théorique, le

deuxième aborde le cadre institutionnel et le dernier présente la

méthodologie de recherche et fait l'analyse des résultats.

CHAPITRE 1 : CADRE

THEORIQUE

Ce chapitre contient deux sections. Nous allons

présenter dans la première section la problématique, les

objectifs et les hypothèses de recherche. La seconde section est

consacrée à la revue de littérature.

SECTION 1 : Problématique, Objectifs et

Hypothèses

1.1.

Problématique

Le Bénin est un pays dont l'économie est

basée fondamentalement sur l'agriculture. Cette dernière occupe

la majeure partie de la frange active de la population et contribue pour une

part importante au Produit Intérieur Brut (PIB). Les revenus de

l'agriculture représentent au Bénin près de 36% du PIB,

88% des recettes d'exportation et ce secteur emploie 70% de la population

active (Adégbola et al. 2012). L'agriculture demeure un secteur riche en

opportunités tant au niveau de la production, de l'exportation, que

celui de la transformation. Ainsi la place prépondérante de

l'agriculture dans l'économie béninoise repose sur une gamme

très réduite de cultures vivrières dont les principales

sont le maïs, le manioc, le sorgho, le niébé, l'igname

etc.

De toutes ces cultures vivrières, le maïs se

singularise par la très large extension de son aire de culture et de

consommation. La culture du maïs occupe près de 70% de la

superficie totale consacrée aux céréales et

représente environ 75% de la production céréalière

(MAEP, 2010). De 230.000 tonnes au début des années 70, la

production du maïs au Bénin est passée de 1.065.329tonnes

durant la campagne 2009-2010 à 1.345.821tonnes pendant la campagne

2013-2014, soit un accroissement de 26.33% (RNDH, 2015). Cette

céréale constitue la base de l'alimentation au Sud du

Bénin et est également cultivée au Nord comme culture de

rente. Il est à ce jour la céréale la plus

consommée au Bénin loin devant le riz et le sorgho et tient une

place prépondérante dans la sécurité alimentaire de

la population. Le maïs rentre aujourd'hui dans l'alimentation des

populations de toutes les régions du pays sous diverses formes (soient,

quarante-trois (43) mets locaux sont à base de maïs qui constitue

de ce fait, la principale céréale cultivée au Bénin

et contribue d'une façon significative à la satisfaction des

besoins alimentaires de base de la population mais également pour

l'alimentation du bétail et donc pour l'élevage).

En effet, 70 % des populations du Sud et Centre-Bénin,

se nourrissent de la pâte de maïs le soir et de la bouillie de

maïs le matin. Sur le plan national, la consommation moyenne par habitant

et par an est de 69 kg et cette consommation est la plus élevée

dans le département de l'Ouémé (103 kg/habitant/an), puis

dans celui du Mono (96 kg/habitant/an), et enfin dans celui de l'Atlantique (92

kg/habitant/an). Les autres départements se situent en dessous de la

moyenne (69 kg/habitant/an).

C'est la seule céréale pour laquelle le

Bénin dégage des excédents exportables vers les pays

voisins, le Niger en l'occurrence. Si un tel essor se maintient, cette

filière pourrait devenir une filière d'exportation tout en

maintenant sa place dans la consommation intérieure et dans nos

habitudes alimentaires. On ressort de ces observations que le marché

national du maïs n'est pas négligeable. Et il fait aussi l'objet

d'importantes transactions commerciales avec les Etats voisins, dont le

Nigeria, le Niger et le Togo (ONS).

Compte tenu de l'importance que présente cette

céréale aussi bien pour la sécurité alimentaire que

pour l'économie nationale, le Gouvernement béninois lui a

accordé une place capitale dans son document de réduction de la

pauvreté (SCRP, 2007). Grâce au potentiel dont dispose le

Bénin dans ce secteur, il a bénéficié d'un Centre

National de Spécialisation agricole du PPAAO qui a pour objectif

d'appuyer les programmes de recherche développement sur le maïs. Ce

centre met l'accent sur la politique de la production agricole et la politique

de marché dont la demande est quasi-inexistante.

Le rapport de CERNA (2010) sur la consommation alimentaire

des ménages ressort que le maïs est la céréale la

plus consommée par les ménages au Bénin quelle que soit la

fréquence de consommation (déjeuner et dîner). Par

ailleurs, la confrontation des besoins domestiques de consommation aux

disponibilités en produits vivriers permet d'obtenir le bilan vivrier

(ONASA, 2009). Ce bilan vivrier pour le cas spécifique du maïs est

excédentaire en 2009 même en forte hypothèse de

consommation du maïs par les populations béninoises. Au cours de la

campagne agricole 2009-2010 (en hypothèse de consommation moyenne), 52

communes ont dégagé des surplus commercialisables, soit une offre

de maïs de près de 517000 tonnes. Les départements du

Borgou, de l'Alibori et du Plateau dégagent à eux seuls plus de

63% de cette offre locale. Le Bénin subit une forte pression de demande

de maïs sur ses stocks disponibles (PAM, 2012). Ces stocks ont

été vivement sollicités en raison d'une importante demande

intérieure de la part des ménages et des institutions et de la

demande extérieure venant du Sahel et du Nigéria.

Ainsi, comme le pense Keynes, c'est la demande

anticipée d'un bien qui détermine le niveau de production

réelle de ce dernier. Car il ne sert à rien de continuer à

produire un bien ou d'augmenter le stock quand la production de ce dernier

n'est pas demandée ou ne trouve pas de débouchée. Donc la

demande (consommation) constitue un des facteurs clés

d'amélioration de la production.

In fine, vue l'importance qu'occupe cet aliment dans la

consommation alimentaire des ménages et la forte pression de la demande

intérieure des ménages, il est important de délimiter les

données économiques ou non, qui peuvent influencer la demande de

cet aliment et celle de ses dérivéspour assurer la

sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté au

Bénin. D'où notre thème de recherche

« Analyse des déterminants de la demande du maïs

et de ses dérivés au Bénin ».Dans le

but d'apporter des propositions de réponse à ce sujet, nous nous

proposons d'axer nos réflexions sur les différentes questions qui

suivent :

- Qu'est-ce qui explique la demande du maïs et de ses

dérivés au Bénin ?

- Comment la demande du maïs et de ses

dérivés évolue-t-elle par rapport à ces

facteurs ?

1.2.

Objectifs de recherche

1.1.1. Objectif

global

Cette recherche a pour objectif principal d'analyser les

facteurs qui expliquent la demande du maïs et de ses dérivés

au Bénin.

1.1.2. Objectifs spécifiques

Plus spécifiquement, l'étude vise

à :

Ø Estimer les déterminants de la demande du

maïs et de ses dérivés au Bénin ;

Ø Calculer les élasticités prix et revenu

de la demande du maïs et de ses dérivés au Bénin.

1.3.

Hypothèses

Les hypothèses retenues pour l'étude et dont la

vérification pourrait permettre d'analyser les facteurs qui

déterminent la demande du maïs et de ses dérivés au

Bénin sont :

H 1 : Quand le revenu des ménages

augmente, la demande du maïs et de ses dérivés augmente.

H 2 : L'augmentation des prix du

maïs et de ses dérivés entraine une baisse de la demande du

maïs et de ses dérivés.

H 3 : Le maïs et ses

dérivés sont des biens normaux.

H 4 : La demande du maïs et de ses

dérivés est inélastique par rapport au prix et au

revenu.

SECTION 2 : Revue de la littérature

Cette section comprend quatre parties. La première

partie aborde l'historique et l'évolution de la production du maïs

et de ses dérivés au Bénin, la deuxième fait une

clarification conceptuelle de la demande, ensuite la troisième partie

présente les facteurs déterminants la demande et enfin la

dernière partie remémore quelques études empiriques

menées par les chercheurs.

2.1.Historique et évolution de la production du

maïs et de ses dérivés au Bénin

Son nom vernaculaire le plus commun est maïs. Ce terme

vient de l'espagnol maíz, emprunté lui-même à la

langue des Taínos de Haïti qui le cultivaient. De nombreux autres

noms vernaculaires ont été appliqués à cette

céréale, notamment blé indien, blé de Turquie et

blé de Barbarie. Désuets pour la plupart, ces noms

témoignent de la confusion qui a longtemps régné en Europe

sur l'origine de la plante. Le maïs occupe une place de choix dans

l'alimentation des populations du Bénin; cela explique le niveau

élevé de la production du maïs dans le pays.

Après son introduction au Bénin au XVIe

siècle par les Portugais, la culture du produit s'est d'abord

développée dans la partie méridionale avant de

s'étendre depuis une vingtaine d'années à la zone

septentrionale. Néanmoins, plus de 80 % de la production sont encore

assurés par la zone sud, dont environ 40 % des surfaces emblavées

sont consacrés à la culture du maïs (Nago, 1986).

Malgré le caractère rudimentaire des techniques

culturales, la production nationale a enregistré une hausse importante

au cours des dix dernières années, passant de 750.447 tonnes en

2000-2001 à 1.205.200 tonnes en 2009-2010. Cet accroissement

résulte principalement de la croissance démographique, de la

capacité de cette céréale à s'adapter à des

zones agro-écologiques diverses, de l'évolution des choix

d'emballement et de l'importance du maïs dans les transactions

commerciales et l'alimentation des populations dans l'ensemble du pays.

Les variétés cultivées se distinguent par

plusieurs caractéristiques: la durée du cycle de culture, le

rendement, la couleur, la forme et la dureté du grain. Bien qu'elles

aient des rendements peu élevés (750 kg/ha en moyenne contre plus

de 3.500 kg/ha pour les variétés sélectionnées),

les variétés locales sont les plus cultivées et les plus

consommées dans le pays car elles sont moins exigeantes pendant la phase

culturale, se conservent mieux durant le stockage et leurs

caractéristiques physico-chimiques (grains blancs et tendres en

général, teneur en amidon élevée...) et

répondent mieux aux exigences des préparations alimentaires,

domestiques et artisanales (DPP/MAEP 2010)..

Le maïs est en effet, parmi les produits vivriers

du pays, celui qui fait l'objet du plus grand nombre de transformations

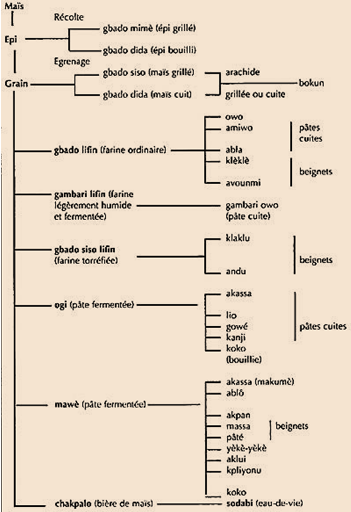

alimentaires: une quarantaine de produits en dérivent (figure 1 :

principaux produits dérivés du maïs ; source :

Production et valorisation du maïs à l'échelon villageois en

Afrique de l'Ouest, archive de la FAO). Bon nombre de ces

produits sont préparés aussi bien par les ménages que par

le secteur artisanal.

La plupart des technologies de transformation du maïs

utilisées dans le secteur artisanal proviennent du patrimoine culturel

local. Il s'agit, en effet, de techniques domestiques, transmises et

pérennisées à travers l'éducation familiale, qui

furent progressivement intégrées et utilisées à

plus grande échelle dans des activités marchandes. Les

événements socio-économiques ayant favorisé cette

évolution technologique sont nombreux mais interdépendants: exode

rural, explosion urbaine, chômage, difficultés économiques,

etc.

Les procédés utilisés sont

généralement longs et complexes. Les trois quarts des produits

élaborés sont de nature fermentée. A l'origine, certains

de ces aliments étaient préparés et consommés

exclusivement par quelques groupes ethniques. Mais le brassage des populations

et le développement de l'artisanat alimentaire ont favorisé la

diffusion des produits et des procédés de fabrication,

particulièrement dans les centres urbains comme Cotonou.

Parmi les produits commercialisés par le secteur

artisanal, deux grandes catégories peuvent être

distinguées: Les produits prêts à cuire (produits

semi-finis), qui sont achetés essentiellement par les ménages

urbains pour gagner du temps dans la préparation de certains aliments;

les produits prêts à consommer, qui comprennent les plats

cuisinés, les snacks et les boissons.

ü LES PRODUITS SEMI-FINIS: DESCRIPTION ET

FABRICATION

Les produits semi-finis dérivés du maïs

sont constitués par les farines et les pâtes fermentées

(mawè et ogui). Les farines ordinaires et torréfiées sont

des produits de première transformation obtenus après mouture des

grains secs (teneur en eau: 10 à15 %) avec ou sans torréfaction

préalable.

- Le mawè est un produit consistant, de couleur blanche

et de saveur acide qui est la base de départ pour la préparation

de nombreux aliments. Pour son élaboration, le maïs est

concassé, tamisé avant d'être finement moulu. Après

addition d'eau et pétrissage, le produit est mis à fermenter

pendant 2 à 7 jours. C'est un produit riche en eau et en amidon, mais

pauvre en protéines. Les opérations pénibles

identifiées dans cette préparation sont le lavage du gritz, le

tamisage et le pétrissage.

- L'ogui est une pâte fermentée moins

consistante, moins blanche, mais plus humide que le mawè (teneur en eau:

80-85 %). Il est obtenu selon un procédé différent qui

comporte, préalablement à la mouture et à la fermentation,

des étapes de précuisson et de trempage des grains. Son pH et ses

teneurs en amidon et en protéines sont proches de ceux du mawè.

Les opérations jugées pénibles par les transformatrices

sont les mêmes que celles relevées dans la technologie du

mawè. L'ogui est également utilisé pour la

préparation de divers aliments.

ü LES PRODUITS FINIS: DESCRIPTION ET

FABRICATION

Les pâtes cuites sont obtenues par cuisson à

l'eau bouillante des produits crus précédents. Le malaxage, le

pétrissage, la cuisson et l'emballage sont généralement

les opérations technologiques jugées les plus pénibles

pour leur préparation.

Ces pâtes cuites sont de plusieurs types:

- La pâte ordinaire (owo) faite à partir de la

farine entière ;

- La pâte au jus de poulet (amiwo): pâte

aromatisée obtenue par cuisson de la farine de maïs dans le jus de

poulet additionné d'huile et de divers condiments ;

- L'akassa: pâte acide, visqueuse et consistante,

obtenue par cuisson de l'ogui ou du mawè. Avant sa commercialisation, le

produit est généralement façonné en boule et

emballé dans des feuilles végétales ;

- Le lio: pâte acide d'origine fon obtenue par double

cuisson de l'ogui: une première cuisson (partielle) du produit cru et

une seconde cuisson (à la vapeur) du produit semi-cuit après

façonnage en boule et emballage dans des feuilles

végétales. Ces produits sont, de ce fait, nettement plus stables

que les autres pâtes cuites ;

- L'ablô: pâte légèrement

salée et sucrée d'origine mina qui est préparée

à partir du mawè additionné de farine de blé et de

divers ingrédients (levure, sel, sucre). L'ensemble est

homogénéisé, pétri et façonné en

boulettes qui sont cuites à la vapeur ;

- Les autres pâtes fermentées cuites: le

gowé (préparé à partir du maïs entier), le

côme (produit de texture grossière d'origine ghanéenne) et

l'akpan (pâte semi-cuite obtenue à partir du mawè ou de

l'ogui et consommée après dilution dans de l'eau glacée).

Ces pâtes sont commercialisées sous forme de boules

emballées dans des feuilles végétales.

- Le couscous de maïs

(yèkè-yèkè) est un produit traditionnel,

consommé surtout lors des cérémonies coutumières

organisées par le groupe ethnique Mina. Il est obtenu par granulation

(routage) puis par pré-cuisson à la vapeur du mawè. Sa

production artisanale a fortement diminué au cours des trente

dernières années en raison de la pénibilité du

travail de préparation et de la concurrence du riz et du couscous de

blé (produits importés). Les bouillies sont

préparées à partir de pâtes fermentées et

présentent donc une saveur légèrement acide. Elles

diffèrent l'une de l'autre par leur densité, leur texture et leur

couleur plus ou moins blanche. Elles sont consommées après

addition de sucre, parfois accompagnées d'arachides grillées. On

distingue principalement deux types:

- L'aklui: le mawè est malaxé puis

granulé avant d'être cuit dans l'eau jusqu'à l'obtention

d'une bouillie semi-liquide parsemée de grumeaux mous dont on provoque

la formation au cours de la cuisson du mawè à l'aide d'une

palette en bois;

- Le kokoest une bouillie légère,

préparée indifféremment à partir du mawè ou

de l'ogui. Elle ne comporte ni granules ni grumeaux et est surtout

destinée aux enfants en période de sevrage.

- Les beignets sont élaborés soit à

partir des pâtes fermentées crues, soit à partir des

farines (ordinaires ou torréfiées). Les pâtons,

préparés, assaisonnés de condiments divers (sucre, sel,

piment) et façonnés sous différentes formes, sont frits

dans l'huile (arachide, coco ou palmiste). On obtient ainsi plusieurs types de

beignets: klè-klè (beignet sucré en boulette ou en

rondelles), klaklu (beignet en brindilles obtenu à partir de la farine

torréfiée), avounmi (produit en boulettes), massa (boulettes

préparées à partir du mawè additionné de

farine de blé, de sucre, et de levure), etc. Les beignets sont

consommés soit seuls soit avec l'arachide grillée ou l'amande de

coco.

- Les produits en épi ou en grain. Le maïs frais,

sec ou à peine mûr, en épi ou en grain, est grillé

ou cuit à l'eau et consommé avec des arachides (grillées

ou bouillies) ou de l'amande de coco. Divers types de mélange sont ainsi

produits (maïs et arachides grillés, maïs et arachides cuits,

maïs cuit et arachide grillée), qui portent tous la

dénomination bokoun.

- Les boissons sont de deux types: le chakpalo: une

bière locale légèrement sucrée et de couleur brune

dont la préparation s'effectue en plusieurs étapes - maltage du

maïs (trempage + germination + séchage pendant 6 ou 7 jours),

concassage, brassage (humectage + pétrissage + délayage dans

l'eau et cuisson de la farine), filtration du mélange et fermentation du

filtrat. Cette boisson est très appréciée des

consommateurs, particulièrement pendant les périodes chaudes.

Elle est vendue après addition de glace;

- Le sodabi: une eau-de-vie qui est originellement obtenue par

distillation du vin de palme fermenté. Du fait de la chute de la

production de ce vin, d'autres types de moût fermenté tels que

celui à base de maïs sont actuellement utilisés pour la

préparation du sodabi.

Figure1 : Principaux produits

dérivés du maïs ; source : Production et valorisation du

maïs à l'échelon villageois en Afrique de l'Ouest, archive

de la FAO

Source : Agro bénin (2011)

2.2.Clarification conceptuelle de la fonction de demande

L'objectif de ce paragraphe est de définir certaines

terminologies utilisées. Nous allons nous limiter seulement à

quelques termes ou expressions, indispensables à la compréhension

ou dont l'usage est souvent sujet à confusion. De plus, nous ne nous

plongerons pas dans la diversité des définitions

retrouvées dans la littérature, mais à celles

réellement utilisées dans ce travail.

Ø La demande

Selon la théorie

microéconomique traditionnelle la fonction de demande est définie

comme étant la relation entre la quantité optimale

demandée d'un bien et les valeurs possibles des variables qui la

déterminent.

Cette définition appelle plusieurs commentaires :

· La relation que la fonction établit concerne la

quantité optimale demandée du bien

considéré en ce sens qu'elle vise le meilleur choix de

consommation que le consommateur peut faire de ce bien en tenant compte non

seulement de ses préférences mais aussi de la contrainte

budgétaire que le prix des biens et son revenu limité lui

imposent.

· La fonction de demande est une fonction à

plusieurs variables parce que le choix de consommation dépend de

plusieurs variables : le prix du bien considéré, le prix des

autres biens, le revenu du consommateur, ses goûts et

préférences, sa richesse, etc.

· L'analyse microéconomique

élémentaire de la fonction de demande privilégie les trois

premières variables : le prix du bien, le prix des autres biens et le

revenu du consommateur. Cela revient à considérer les autres

variables comme constantes, et par conséquent à raisonner

"ceterisparibus", c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs

: en particulier, les goûts et préférences du

consommateur.

Say (1803) a formulé la loi des

débouchés. Cette loi stipule que, de manière a priori

surprenante, le processus de production ouvre les débouchés aux

produits. C'est-à-dire que selon lui, c'est l'offre qui crée sa

propre demande. Marshall (1890) expliquait la demande grâce au principe

de l'utilité marginale. Son analyse postule que pour tout prix

réel, les acheteurs sont désireux d'acquérir la

quantité de marchandises que les vendeurs sont prêts à

offrir.

Or selon Keynes, ce n'est pas l'offre qui crée sa

propre demande, mais plutôt la demande future qui suscite la production.

Autrement dit c'est la demande anticipée qui détermine le niveau

de production.

Les fonctions de demande font intervenir différents

paramètres d'élasticité dont chacun mesure la

réponse de la demande aux changements d'une variable

déterminée. Le coefficient d'élasticité peut

être défini comme la variation en pourcentage de la demande

provoquée par une variation de 1 pourcent de la variable

considérée, toutes choses restant égales

par ailleurs. Les principaux coefficients d'élasticité

sont:

- L'élasticité directe de la demande: la

variation de la quantité demandée est proportionnelle à la

variation du prix du produit considéré.

- L'élasticité croisée de la demande: la

variation de la quantité demandée est proportionnelle à la

variation du prix d'un autre produit.

- L'élasticité croisée peut être

positive ou négative, selon que les produits considérés

sont interchangeables ou complémentaires.

- L'élasticité-revenu de la demande: le

changement de la quantité demandée est proportionnel à la

variation du revenu.

Il existe deux mesures de l'élasticité revenu:

l'élasticité-revenu des dépenses consacrées au

produit considéré et l'élasticité-revenu de la

quantité achetée de ce produit. En toute rigueur, ces mesures

devraient être identiques quand le produit est défini de

façon précise puisqu'elles sont calculées en supposant que

tous les autres paramètres sont constants. Mais en pratique ceci est

rarement le cas (FAO, 1995).

En effet, la demande du maïs et de ses

dérivés est la quantité de maïs que les

ménages sont disponibles à acquérir à un prix

donné. Autrement dit, c'est la quantité de maïs et de ses

dérivés demandée par les ménages à un prix

donné.

Ø Différence entre demande et

consommation

L'INSEE définit la consommation comme la valeur des

biens et services utilisés pour la satisfaction directe des besoins

humains que ceux-ci soient individuels (consommation finale des ménages)

ou collectifs (consommation finale des services non marchands par les

administrations publiques et privées).

L'analyse néo-classique construisait la fonction de

demande d'un bien en privilégiant la relation prix et quantité

demandée. Keynes (1969) propose de relier la consommation globale avec

le revenu. Il s'appuie ici sur l'existence d'une loi psychologique fondamentale

selon laquelle «en moyenne et laplupart du temps, les hommes tendent

à accroître leur consommation au fur et à mesure que

lerevenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que

l'accroissement du revenu ». Selon Keynes, c'est le revenu courant

des ménages qui détermine leur niveau de consommation. L'analyse

keynésienne reposait sur l'hypothèse du revenu courant : les

changements de consommation de la courte période dépendaient des

variations du seul revenu courant.

Duesenberry (1949) montre que le niveau de consommation

atteint pendant une période donnée dépend non seulement du

revenu courant mais aussi du niveau le plus élevé atteint pendant

la période précédente. Il insiste sur l'importance des

facteurs psychologiques dans la fonction de consommation en disant que la

consommation évolue en raison de l'existence d'un double effet : un

effet de démonstration (qui évolue en effet de

différenciation) et un effet d'imitation. Les catégories les

moins favorisées cherchent à imiter la consommation ou à

copier le style de vie des classes supérieures.

Or, Friedman quant à lui dans sa théorie du

revenu permanent avance que les valeurs de la consommation et du revenu

prévues par le consommateur, dépendent non seulement du montant

des recettes et des dépenses en cours, mais également des

constatations du passé et des anticipations sur l'avenir. Pour conclure

sa théorie, il déclare que les ménages adapteraient leur

consommation par rapport à leur revenu permanent et non leur revenu

courant. De même Modigliani vient compléter Friedman soit disant

que la consommation d'une période dépend non pas du revenu

courant, mais de l'estimation que les agents économiques font de la

somme actualisée des revenus perçus ou à percevoir au

cours de leur vie.

Ensuite quant à l'approche sociologique de la

consommation, plusieurs auteurs ont également élaboré des

théories. Baudrillard, considère la consommation comme un

actesymbolique. Le consommateur n'achète pas un objet uniquement pour la

satisfactionqu'il recherche de son utilisation, mais pour afficher son

appartenance à ungroupe social qui lui sert de référence.

Quant à Bourdieu (1979), les choix de consommation sont

déterminés par les groupes d'appartenance et en particulier les

classes sociales. Dans le même ordre d'idée, Veblen (1899)parle de

la consommation ostentatoire qui est une consommation destinée à

montrer un rang social, un mode de vie ou une personnalité.

Selon la théorie microéconomique, la notion de

demande doit être distinguée de celle de consommation. Alors que

la première est une notion ex ante (en termes de projets), la seconde

est une notion ex post (en termes de réalisations) : la fonction de

demande indique par exemple quelle serait la demande optimale du consommateur

pour tel bien si le prix de celui-ci, affiché par le marché,

était de tel ou tel montant ; la fonction de consommation montre comment

a évolué la consommation effectivement constatée de tel

bien en fonction par exemple des différentes valeurs que le prix a pu

prendre.

D'après la FAO (1995), la consommation est un

phénomène matériel qui peut se mesurer en unités

physiques. La demande au contraire est une notion économique. La

fonction de demande décrit la corrélation entre le prix d'un

produit et la demande de ce produit (c'est-à dire qu'elle indique le

volume de la demande qui correspond à chaque niveau de prix), toutes

choses égales d'ailleurs. La consommation peut changer soit sous l'effet

des variations de prix, il y a alors un déplacement le long de la courbe

de la demande, soit sous l'effet d'autres facteurs tels qu'une variation des

revenus, c'est alors la courbe de la demande elle-même qui se

déplace, c'est-à-dire qu'elle varie indépendamment du prix

du produit. La demande de produits alimentaires au niveau de la consommation

détermine, par la voie d'une demande d'élaboration ou de

«marketing» connexes (transformation primaire et secondaire,

conditionnement, distribution), la demande dérivée de produits

agricoles au niveau de l'exploitation. C'est cette demande induite que

perçoit le producteur, ou du moins qu'il devrait percevoir si les

signaux du marché n'étaient pas faussés par les influences

de mesures en tous genres décrites plus haut.

Au vue de ces définitions, la consommation du maïs

et de ses dérivés est l'acte par lequel, les ménages

utilisent ces biens (maïs et ses dérivés) pour satisfaire

leurs besoins tandis que la demande du maïs et de ses

dérivés est la quantité du maïs que les

ménages sont disponibles à acquérir à un prix

donné. Il ressort de cette comparaison que la demande du maïs est

une action qui précède (ex ante) la consommation du maïs (ex

poste). Autrement dit, la consommation du maïs prend en compte sa

demande.

2.3.Les facteurs déterminants la demande

Selon la théorie économique, la demande d'un

bien est fonction de plusieurs variables parce que le choix de consommation

dépend de plusieurs variables tels que : le prix du bien

considéré, les prix des autres biens, le revenu du consommateur,

ses goûts et préférences, sa richesse etc. Mais l'analyse

microéconomique élémentaire de la fonction de demande

privilégie les trois premières variables : le prix du bien, le

prix des autres biens et le revenu du consommateur. Cela revient à

considérer les autres variables comme constantes, et par

conséquent à raisonner "ceterisparibus", c'est-à-dire

toutes choses égales par ailleurs : en particulier, les goûts et

préférences du consommateur tels que les décrit sa

fonction d'utilité sont considérés comme stables.

La demande d'un produit alimentaire est fonction de plusieurs

variables: le prix du produit considéré, les prix des produits

complémentaires ou de substitution, les revenus, certains

paramètres démographiques, les goûts et habitudes. A court

ou moyen terme, les principaux déterminants sont les prix et les

revenus, et ce sont aussi les variables qui ont le plus de chance d'être

immédiatement modifiées par le changement de politique. La

modification du prix d'un produit a souvent deux effets, un effet de revenu et

un effet de substitution. Ce dernier joue toujours dans le même sens,

c'est-à-dire que toute baisse de prix du produit entraîne

invariablement un accroissement de la quantité demandée. Mais

l'effet revenu n'est pas le même selon que le produit soit de

qualité courante ou non. Dans le cas d'un produit de qualité

courante, l'accroissement du revenu qu'implique la baisse de son prix provoque

une augmentation de la quantité demandée et renforce donc l'effet

de substitution. Mais s'il s'agit d'un produit «inférieur»,

l'effet revenu est négatif et compense donc en partie l'effet de

substitution puisqu'il joue en sens inverse (FAO, 1995a). Cependant, dans le

cas des produits «inférieurs», l'effet net d'une baisse de

prix est toujours un accroissement de la demande et vice versa. Au contraire,

quand ce sont les revenus qui changent sans que le prix du produit ne bouge,

tout accroissement de revenu se traduit par un accroissement de la demande de

produits de qualité courante, alors qu'il entraîne une baisse de

la demande de produits «inférieurs». La demande des

différentes denrées alimentaires au niveau des ménages

dépend aussi de plusieurs paramètres démographiques,

notamment le nombre et l'âge des membres de la famille et l'âge de

la personne qui achète la nourriture. L'âge des membres de la

famille joue de deux façons. Premièrement, les enfants et les

personnes âgées mangent en moyenne moins que les autres.

Deuxièmement, la structure de la consommation des enfants n'est pas la

même que celle des adultes. L'effet de l'âge de la personne qui

achète la nourriture peut tenir au fait que les besoins changent dans

une vie, car chaque génération a ses préférences.

La taille des ménages peut elle aussi influer sur la demande car il peut

y avoir un effet d'échelle à ce niveau. Les goûts et les

habitudes alimentaires peuvent par exemple entraîner des variations

saisonnières de la consommation pour des raisons qui ne sont pas

liées à la variation saisonnière des prix, mais à

des tabous religieux ou sociaux, voire simplement à une méfiance

face à une nourriture inhabituelle (FAO, op.cit).

Selon AMOUSSOUGA (2000), la demande individuelle est une

relation fonctionnelle indiquant le montant maximal d'un bien qu'un agent

économique est prêt à acheter pendant une période de

temps donnée pour chaque prix possible du bien. Selon cet auteur les

principaux facteurs influençant la décision des consommateurs

s'énumèrent comme suit :

Ø Le prix : En théorie, il existe une relation

inverse entre le prix d'un bien et la quantité demandée de ce

bien. Cette relation inverse est valable pour la plupart des produits en

économie. Elle est qualifiée par les économistes de «

loi de la demande », toutes choses étant égales par

ailleurs.

Ø Le prix des autres biens : Lorsque la hausse du prix

d'un bien engendre l'augmentation de la demande d'un autre bien, ces deux biens

sont dits substituts (exemple du café et du thé).

L'existence de substituts influence la demande. Par contre, quand la

hausse du prix d'un bien diminue la demande d'un autre, ces deux biens sont

dits complémentaires. C'est le cas de plusieurs produits qui ne

se consomment pas seuls (exemple du thé et du sucre). Cette relation

fait ressortir la notion d'élasticité croisée.

Ø Le revenu : Si la quantité demandée

d'un bien baisse quand le revenu diminue, ou augmente quand le revenu

s'accroît, ce bien est dit normal. Cependant, tous les biens ne

sont pas normaux ; ainsi quand la demande du bien baisse alors que le revenu

augmente, on parle de bien inférieur.

Ø Les goûts et préférences : Il

s'agit là du déterminant le plus évident de la demande ;

si on aime un bien, on en consomme davantage. En général, les

économistes n'essaient pas d'expliquer les goûts des agents

économiques, mais étudient ce qui se passe quand les goûts

changent. Le changement dans la demande peut être le résultat de

changement dans les habitudes alimentaires.

Sur le plan mathématique, la relation de

préférence est définie dans l'ensemble par rapport aux

paniers de consommation. C'est-à-dire qu'un agent peut exprimer une

préférence entre deux paniers de bien. On suppose que cette

relation est complète lorsque l'agent est toujours

capable de comparer deux paniers de biens. Si l'agent préfère A

à B et B à C, alors il préfère A à C : on

parle ainsi de relation transitive.

De plus, on supposera également qu'un consommateur

préfère toujours consommer plus que moins. C'est-à-dire

que si on prend un panier puis on augmente la quantité d'un ou de

plusieurs biens, alors le nouveau panier sera préféré au

panier initial ; c'est le principe de non

satiété. Cette hypothèse est contestable : on

peut en effet penser que le consommateur va se "saturer" au bout d'un moment et

que la consommation de biens supplémentaires ne lui apporte plus de

satisfaction supplémentaire. On va choisir de se placer dans un cadre de

long terme (où la saturation est moins probable : l'agent risque moins

de se saturer s'il peut répartir sa consommation sur toute une

année par exemple).

L'expérience prouve que dans tous les pays quel que

soit le niveau de revenu, l'élasticité-prix et

l'élasticité-revenu de la demande alimentaire varient en sens

inverse des revenus des ménages, de sorte que la réduction de la

consommation frappera plus durement les plus pauvres, tant au niveau

quantitatif qu'en valeur nutritionnelle (FAO, 1995b). Cet effet sera encore

plus marqué si les ménages pauvres paient, pour leur nourriture,

des prix unitaires plus élevés que les ménages riches;

ceci est le cas par exemple s'ils ne disposent pas du montant suffisant pour

profiter des réductions sur les achats en quantité ou s'ils n'ont

pas de quoi accéder aux moyens de transport pour se rendre dans les

centres commerciaux qui cassent les prix. Quand les revenus baissent et que les

prix montent, les ménages continuent à s'approvisionner en

consacrant une part plus grande de leurs revenus à la nourriture et en

achetant les denrées les moins chères. Ils s'efforcent aussi

d'améliorer leur ravitaillement au moyen de transferts interindividuels

(par exemple en se procurant des vivres auprès de parents qui vivent

à la campagne).

Dans le cadre du présent mémoire, nous entendons

par facteur déterminant de la consommation tout facteur pouvant

influencer directement ou indirectement la prise de décision de tout

membre de ménage à choisir de consommer le maïs et (ou) ses

dérivés. Ce choix peut être guidé par certaines

caractéristiques physiques (couleurs etc...) et surtout les

critères financiers tels que le prix d'achat du produit concerné

et des autres produits de même que le revenu du ménage sans

oublier l'environnement géographique du consommateur (urbain ou

rural).

2.4.Etudes empiriques sur la demande des produits

agricoles

Plusieurs études ont été

réalisées au Bénin sur la filière du maïs. Les

travaux sur le maïs ont connu une importance notoire ces dernières

années. Ces travaux ont été conduits sur le territoire

national par des institutions et des centres de recherche. Ils ont

également fait l'objet dethèses et mémoires

d'étude. Les méthodes utilisées au cours de ces travaux

sont bien précises et le point sur les résultats auxquels ils

sont parvenus se présente comme suit.

Adegbola (2002), a dirigé une étude sur les

facteurs qui influencent la décision d'adoption des greniers par les

producteurs du maïs. Au terme de cette recherche, il parvient à

conclure que le niveau d'éducation formelle des producteurs, le contact

avec les agents de vulgarisation, l'orientation vers le marché, le

nombre d'année d'expérience dans la production du maïs, le

degré de problème de stockage et l'aptitude du grenier

amélioré à réduire les pertes dues aux insectes

constituent les principaux facteurs qui influencent positivement la

décision d'adoption des greniers par les producteurs du maïs. C'est

pourquoi il préconise que la vulgarisation doit commencer ses actions

par les producteurs ayant une expérience dans l'agriculture et en

particulier ceux qui ont reçu une éducation formelle. De

même, Adégbola et Arouna (2004) ont montré que

l'utilisation des systèmes améliorés de stockage procure

un revenu nettement supérieur à celui des systèmes locaux.

Cela permet aux producteurs adoptants d'acquérir plus de biens

matériels que les non adoptants. Il en est de même pour

l'investissement sur le capital humain. De plus, l'adoption de ces

systèmes améliorés ont contribué à

l'augmentation des facteurs de production (terre, capital, main d'oeuvre). Leur

recherche a donc montré qu'il y a un impact positif de l'utilisation des

revenus induits par l'adoption des systèmes améliorés de

stockage du maïs sur l'acquisition des biens matériels, et

l'investissement sur le capital humain et sur la production.

Allagbe (2006), a mené une étude par rapport

à l'impact de rotation du système culture maïs soja sur la

fertilité des sols. Il ressort de son étude que le maïs se

comporte mieux sur les parcelles qui ont abrité le soja l'année

précédente. Les calculs économiques qu'il a

effectués ont montré que le revenu agricole obtenu de la pratique

du soja maïs est plus important que celui de la pratique maïs

après maïs.

Adegbola, al. (2011) ont mené une étude sur la

filière maïs dans le but de voir l'impact de l'adoption des

variétés améliorées du maïs au Bénin.

Au bout de leurs travaux ils ont révélé que l'adoption des

variétés améliorées du maïs induit un

accroissement de la productivité de la terre. Ils ont également

montré que cette adoption a permis aux producteurs d'améliorer

leur niveau de vie (le revenu tiré de cette production de 2,427F CFA et

d'accroître les dépenses d'investissement en bien

matériels, dépenses de scolarisation des enfants et de la

santé des membres de ménages respectivement de 54.012F CFA, 2307F

CFA par enfant scolarisé) et d'assurer leur sécurité

alimentaire. Ils ont finileurs travaux en tirant la conclusion

ci-après : « pour réduire la pauvreté

et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle,

une attention particulière doit être prêtée à

la filière maïs puisqu'elle fait partie des filières

prioritaires au Bénin ».

Adegbola, al. (2011) en cherchant à connaitre la raison

principale qui pousse les ménages à constituer des stocks de

maïs, déclarent à la fin de leur étude que

l'autosuffisance alimentaire reste la raison principale qui motive les paysans

au Sud-Bénin à constituer des stocks de maïs.

Arouna, al.(2011), ont fait ressortir que les revenus

supplémentaires issus de l'adoption des systèmes

améliorés de stockage du maïs ont permis une augmentation

des dépenses d'acquisition des biens matériels par le

ménage, une amélioration des investissements sur le capital

humain (santé et éducation) et dans la production agricole.

Adegbola et Aloukoutou (2011) ont montré que le

Bénin n'a pas un avantage comparatif à exporter son maïs

sous forme de grains mais plutôt après transformation. Ils

mentionnent également que l'exportation du maïs sous forme de

grains n'est bénéfique au pays que s'il est produit au centre et

pour des systèmes de production donnés. Pour finir leurs travaux,

ils conclurent que la transformation du maïs en farine

améliorée et en provende, non seulement d'être rentable sur

le plan financier et économique, offre un avantage comparatif pour le

Bénin pour leur exportation.

De plus, Djalalou-Dine (2006), dans sa thèse a

analysé les facteurs déterminant la demande du riz au Centre et

Sud du Bénin. Il a fait recours aux modèles de Système de

Dépense Linéaire (LES) et du prix Hédonique pour estimer

ces facteurs. Il ressort de ses études qu'il existe une

différence significative entre les facteurs qui influencent la demande

du riz local et ceux qui déterminent la demande du riz importé.

Il conclut son travail en disant que le riz local présente plusieurs

insuffisances comparativement au riz importé, ce qui justifie

l'attachement que les consommateurs ont pour le riz importé.

Retenons que plusieurs travaux ont été

effectués sur la filière maïs, mais ces travaux dans leur

globalité ont, d'une part montré l'importance de l'adoption des

différentes variétés du maïs et des techniques de

stockage et d'autre part mis en exergue la compétitivité de la

filière maïs au Bénin. Ainsi, ces études ont

occulté pour la plupart le fait que l'offre d'un produit peut être

influencée par la demande exprimée par le consommateur. De

même, les deux modèles (LES, prix Hédonique)

utilisés par Djalalou pour analyser les déterminants de la

demande du riz au Centre et Sud du Bénin, ne peuvent pas nous permettre

d'obtenir les résultats escomptés au cours de notre recherche.

Donc pour pallier ce manque d'information, il est important qu'une étude

soit faite pour expliquer les déterminants de la demande du maïs et

de ses dérivés au Bénin en utilisant une nouvelle

méthodologie.

CHAPITRE 2 : CADRE INSTITUTIONNEL

Ce chapitre a pour objectif premier de faire une brève

présentation de la structure qui nous a accueillis pour le

déroulement de notre stage, et pour objectif second de décrire le

déroulement de ce stage

SECTION 1 : Présentation du lieu de stage

1.1.

Historique du PAPA

L'entité qui a abrité notre stage est le

Laboratoire d'Economie et de Sociologie Rurale (LESR) créé en

1975 et installé depuis lors dans l'enceinte du Lycée Technique

de Porto-Novo. Ce n'est qu'en 1996 qu'il est devenu Programme Analyse de la

Politique Agricole. Il est l'un des trois (03) programmes du Centre de

Recherche Agricole à vocation nationale basé à Agonkanmey

(CRA-Agonkanmey) qui lui, est l'un des six (06) Centre de l'Institut National

des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB).Créé

parledécretn°92-182du6juillet1992,l'InstitutNationaldesRecherchesAgricoles

du

Bénin(INRAB)estlaseuleinstitutionnationalequis'inscritdanslarechercheagricoleau

Bénin.IlestplacésouslatutelleduMinistère

del'Agriculturedel'ElevageetdelaPêche (MAEP)etrépond,

aveclesdifférentsacteurs du monde agricole, auxenjeuxnationauxet

internationauxdel'agriculture et du développement.

En janvier 2015,le

PAPAestdéplacéàCotonoudanslesancienslocauxdelaDirection

Généraledel'INRABaprèsquelaDirectionGénéralearejointsonnouveausiègesisdans

l'enceinte duCRAAgonkamey.LeProgrammeAnalysede la Politique Agricole a

également connule changementdesonChef de

Programme.Eneffet,quelquemoisaprèssa nomination auposte de Directeur

duCRAAgonkanmey, leDrPatriceIguéADEGBOLAapasséla main au

DrHervéSOSSOU.Ce changement de dénomination se justifie par une

nouvelle orientation donnée à cette structure lors des

réflexions sur le plan Directeur de la Recherche Agricole Nationale.

Cette nouvelle orientation consiste en l'analyse des impacts des

stratégies de développement dans le cadre de la politique

agricole. Dans ce sens le PAPA exerce toutes les activités

dévolues au LESR, avec toutefois de nouvelles fonctions à lui

assignées pour les réformes de la recherche agricole au

Bénin adoptées en 1992.

1.2.

Mission du PAPA

Lamissiondu

ProgrammeAnalysedelaPolitiqueAgricoleestde«déterminerlesgoulots

d'étranglementdesstratégiesde développementpar l'analyse

desinstrumentsde politique

agricole(politiquedesprix,politiquemicro-économique,politique de

crédit,politique de production et politique foncière) et

partant, de fournir aux décideurs des informations

détaillées sur lesquelles ils pourront baser leur

prisededécision».Le Programme d'Analyse de la Politique Agricole

est un programme de recherche par excellence.

1.3.

Structure du PAPA

Dans le projet d'élaboration actuellement en

étude, le programme Analyse de la Politique Agricole est

structuré en six sous programmesen dehors du service administratif et

financier et du secrétariat. Il s'agit notamment des sous programmes :

· Analyse de Politique Sectorielle ;

· Sociologie des innovations ;

· Transfert des technologies;

· Micro-économie des technologies ;

· Macro économie des technologies ;

· Statistiques et biométrie.

Fonction de chaque sous-programme

Ø Le sous-programme Analyse de Politique

Sectorielle s'occupe du contexte sous régional et du suivi de

l'évolution de la situation nationale. Il a la responsabilité de

l'évaluation ex ante et à posteriori de politique

agricole/sectorielle pour la réduction de la pauvreté. Il

s'intéresse aux études diagnostiques et prospectives sur les

filières et les marchés de produits agricoles et appuie la

Direction Générale de l'institut dans le positionnement de la

recherche au niveau de la politique sectorielle.

Ø Le sous-programme Sociologie des

innovations se focalise sur les missions qui lui sont ainsi

assignées :

· La microsociologie des différentes innovations

agricoles ;

· Réalise des études prospectives sur ces

innovations.

Ø Sous-programme Transfert des

innovations est mis en oeuvre à travers trois (03)

volets :

· Suivi des expériences de transfert des

technologies sur le plan international;

· Participer au processus d'élaboration des

technologies ;

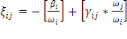

· Analyse des systèmes de communication au sein

des acteurs;

Ø Le sous-programme Micro-économie des

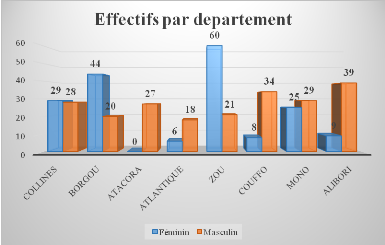

technologies est axé sur trois volets :

· Economie des exploitations agricoles;

· Analyse de rentabilité ;

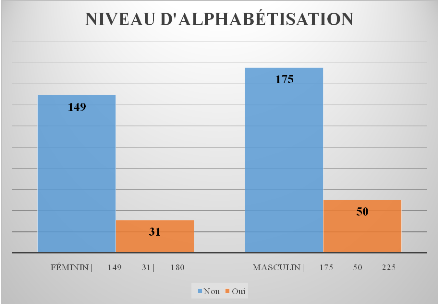

· Elaboration des outils méthodologiques de

formation pour la réalisation des référentiels

technico-économiques;

Ø Le sous-programme Macro économie des

technologies a pour mission :

· D'étudier l'impact des technologies ;

· Analyser la compétitivité des

filières agricoles ;

· D'étudier l'impact des réformes

tarifaires et non tarifaires sur le secteur agricole.

Ø Le sous-programme Statistiques et

biométrie est transversale aux autres sous programmes.Sur

la base des données collectées et celles secondaires, elle a pour

tâches de produire ou de constituer des statistiques agricoles tant sur

le plan national, régional qu'international. Elle s'occupe aussi de la

programmation et de l'analyse des données.

Pour ce qui est du service administratif et financier et du

secrétariat, il a pour fonction : le suivi des courriers, la saisie

des rapports et des publications, la tenue de la caisse et de la

comptabilité, le traitement des justificatifs, etc.

1.4.

Ressources humaines du PAPA

Pour mener à biensesactivités,le PAPAdispose

d'unpersonnelscientifique composé de

chercheursettechniciensdontlesprofilssontvariésetcomplémentaires.Ony

rencontre notamment les agroéconomistes, les sociologues,les

économistesetc.Les principaux responsables qui sont

leschargésdedivisionsont:

· LeChef ProgrammeAnalysedela

PolitiqueAgricole(C/PAPA)

Ilest le responsable del'ensemble duprogramme.Ilcoordonne

toutesles activitésdu programmeetilestégalementleChargéde

ladivisionAnalysede la Politique Sectorielle et Veille Stratégique

(C/APSVS).Il a pour rôle de:

o réaliser lesétudes diagnostiques ;

o élaborer et évaluerlesprotocoles de recherche

;

o diriger etdeconduireleséquipes derecherche ;

o réaliser des rapports desynthèse ;

o évaluerlesactivités de recherche;

o mobiliser lefinancementpourla recherche;

o élaborer et d'adapterlesoutils d'analyses

depolitiqueagricole ;

o fairele suivi-évaluationdes activités

planifiées.

Iladeuxcollaborateurschargésdusuivicontextesousrégionaletdusuiviévolutiondela

situation nationale.

· LeChargé dela

Sociologie-Anthropologie des Innovations (C/SAI)

LeC/SAIapour rôle de:

o concevoiret de conduiredes études prospectives;

o planifierles activitésassorties de budget;

o élaborer et d'adapterlesoutils d'analyses

depolitiqueagricole;

o fairele suivi-évaluationdes activités

planifiées.

Iladeuxcollaborateurs

:uncollaborateurchargédelaMicrosociologiedesinnovationsetun autre

chargédesEtudes prospectives des innovations.

· LeChargédel'Economie des

Exploitations Agricoles et des Innovations (C/EEAI)

Il a pour rôlede:

o concevoiretdeconduire

desétudesprospectivessurl'adoptionetl'impactdes

innovations,larentabilité desinnovations,le fonctionnementdes

exploitations agricoles ;

o planifierles activités assorties de budget;

o élaborer et adapterles outils d'analyses

depolitiqueagricole ;

o fairele suivi-évaluationdes activités

planifiées.

Ila troiscollaborateurschargés desEtudes

derentabilité des innovations, des Etudes de fonctionnement des

exploitations agricoleset d'Adoption et impact des innovations.

· LeChargéduTransfert des Innovations

(C/TI)

LeC/TIapourtâchede :

o concevoiretconduire desétudesprospectivessur la

microsociologie desdifférentes innovations agricoles ;

o planifierles activités nécessaires;

o élaborer etd'adapterlesoutils d'analyses

depolitiqueagricole;

o fairele suivi-évaluationdes activités

planifiées.

Ila sa charge deuxcollaborateurs affectés

auSuividutransfert desinnovationsetau développement participatif des

innovations.

· LeChargéde la Macro-Economiedes

PolitiquesAgricoles (C/MEPA)

Ilsefocalisesurl'analysemacroéconomique,l'analysedeschaînesdevaleursagricoles

et

filièresetsurl'impactdesréformestarifairesetnontarifairessurlesecteur

agricole.Pour ce faire, il apourrôlede:

o concevoiret de conduiredes études prospectives;

o planifierles activités assorties de budget;

o élaborer et adapterles outils d'analyses

depolitiqueagricole;

o fairele suivi-évaluationdes activités

planifiées.

LeC/MEPAatroiscollaborateursquise chargentchacunde l'analyse

macroéconomique,de l'analysedeschaînesdevaleursagricoles

etfilièresetde l'impactdesréformestarifaireset non tarifaires sur

lesecteuragricole.

· LeChargédel'Economie et Statistiques

(C/ES)

Il estchargé de:

o concevoiret de conduiredes études prospectivessur les

innovations agricoles;

o planifier les activitésyafférents;

o élaborer et adapterles outils d'analyses

depolitiqueagricole;

o fairele suivi-évaluationdes activités.

Ilapourcollaborateurslesresponsablesdescollectesetgestiondebasesdedonnéesetde

programmation.

· La secrétaire

Elle apourtâchede:

o gérerles courriers, classeet archiveles documents;

o gérer les rendez-vous, lesréunionset les

stocks ;

o élaborer les correspondances administratives;

o planifierles activités du secrétariat.

· Le comptable

Il sechargede:

o élaborer des procéduresdegestion

financière;

o élaborer les bilans et lesétats financiers;

o planifierles besoinsfinanciers;

o concevoir le budgetet mettreen

placeunecomptabilitématière;

o assurer lesuivi financierdes projets;

o élaborer les TDR et les cahiers decharges.

Ilcoordonnesesactivitésetplanifiesontravailenutilisantl'outilinformatique

etleslogiciels comptables.

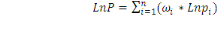

L'organigrammedetoutcet ensemblese présenteainsiqu'il

suit:

C/PAPA

Secrétaire

Comptable

C/ SAI

C/ EEAI

C/ TI

C/MEPA

C/ES

Chargéde la Microsociologie desinnovations

ChargédesEtudes prospectivesdes innovations

Chargédel'analyse macroéconomique

Chargédel'analysedes chaînesde valeurs

agricolesetfilières

Chargédel'impactdes réformestarifaireset

nontarifairessurle

Secteuragricole

Chargé des

Etudesde rentabilitédes innovations

Chargé Adoptionet impact des innovations

Chargédes

Etudesde fonctionnement des exploitations

Chargé Suivi dutransfert

des innovations

Chargé du développement participatifdes

innovations

Chargé de la programmation

Chargé des collectes et gestion de bases de

données

Figure

2 : Organigramme du PAPA

1.5.

Organisation technique

L'organisation technique du PAPA montre le dispositif mis en

place dans l'exécution de ses activités. Cette organisation peut

être vue sous deux angles :

ü Les travaux en

équipes : ce sont des travaux qui impliquent la

participation de tous les agents du PAPA. Dans ce cas, le programme gagne un

protocole par compétition après un appel à protocole de

recherche lancé par l'INRAB ou d'autres institutions. Ces travaux sont

coordonnés par le Chef programme et les résultats sont mis

à l'actif du PAPA. Lorsque le programme gagne des consultations, des

équipes de chercheurs sont constituées pour réaliser ces

consultations en fonction de la nature du travail et des compétences des

chercheurs.

ü Les travaux individuels : un

chercheur peut toutefois gagner seul un protocole de recherche chez des

bailleurs ou institutions. De ce fait, il peut exécuter seul le travail

ou associer d'autres chercheurs. Les travaux individuels sont aussi les

encadrements des étudiants en fin de cycle pour la préparation de

mémoire.

1.6.

Mobilisation de fonds

Le Programme Analyse de la Politique Agricole a des sources de

financement diversifiées : la première source vient des

fonds compétitifs de l'INRAB auxquels le PAPA participe. Ceci sert

à la mise en exécution des protocoles de recherche gagnés

par le PAPA. La structure peut gagner aussi des appels à protocoles de

recherche ; de ce fait, les financements obtenus servent à conduire

la recherche et à payer d'autres agents recrutés. La structure

peut gagner aussi des consultations et pour ce, les financements servent aux

activités de consultation. Le PAPA a établi des collaborations

avec des partenaires (IITA, GTE, AfricaRice, etc.) ou s'associe à

d'autres chercheurs dans des projets de développement agricole.

1.7.

Moyens et outils utilisé au PAPA

Dans l'accomplissement de sa mission, le Programme Analyse de

la Politique Agricole disposait d'un local situé dans l'enceinte du

Lycée Technique de Porto-Novo. Ce local servait de bureau pour les

fonctionnaires du PAPA. Mais aujourd'hui, le siège du PAPA est à

Cadjehoun dans la ville de Cotonou et comprend des bureaux dotés

d'infrastructures nécessaires.

· Au nombre des approches

méthodologiques utilisées au PAPA nous

avons :

ü Les diagnostics participatifs à travers les

enquêtes structurées et semi-structurées.

ü Les méthodes quantitatives à travers les

analyses de rentabilité, les analyses d'investissement, la

modélisation (régressions, programmation linéaire),

etc.

ü Les méthodes qualitatives structurées

(Delphi) et semi-structurées (fonctionnement de marchés).

· Pour ce qui concerne les outils, ils sont

de trois types :

ü Les outils de collectes : au nombre des outils de

collecte utilisés au PAPA, nous avons : le questionnaire pour la

collecte des données structurées ; le guide d'entretien pour

la collecte des données non structurées ou informelles ; la

grille d'observation et l'appareil photographique pour faire des lectures de

données et des observations ; la grille de lecture pour visualiser

les points à aborder lors de la recherche documentaire.

ü Les outils de saisie : il s'agit des logiciels

tels que World, Access, PowerPoint, SPSS, EPIDATA

ü Les outils d'analyse : l'outil d'analyse de

politique agricole souvent utilisé au PAPA et la Matrice Analyse de la

Politique (MAP) afin de faire ressortir la profitabilité de la

politique. Un autre outil utilisé pour les analyses sociologiques est

l'Analyse du contenu.

Le PAPA dispose aussi des logiciels d'analyses statistiques et

de programmation tels que : Mini tab, SAS, GAMS, LINDO, Mat Lab. Au nombre des

logiciels économétriques et d'analyse financière des

projets utilisés, nous avons : LIMDEP, STATA, SHAZAM, COMFAR expert

III, DAD.

SECTION 2 : Déroulement du stage au PAPA

Cette section de notre travail a pour but de décrire le

déroulement de notre stage. Ainsi dans un premier temps nous allons

mentionner les tâches exécutées et dans un second temps il

sera question de faire part des difficultés auxquelles nous avons

été confrontés.

2.1.Taches exécutées

Nous devons tout d'abord mentionner que notre séjour au

PAPA s'est bien passé et que nous avions eu des relations pacifiques et

cordiales avec les membres de l'administration.

En effet, au coursdestrois

(03)moispassésauseinduProgramme Analyse de Politique Agricole,nous avons

participé à diverses activités telles que :

ü La rédaction d'une revue documentaire sur le

Projet d'Appui à la Production Vivrière et de renforcement de la

résilience dans les départements de l'Alibori, du Borgou et des

Collines (PAPVIRE-ABC). Cette tâche nous a permis de maîtriser les

éléments essentiels d'une revue documentaire et de même,

elle nous a permis de connaitre les contraintes et les opportunités

liées à l'agriculture et en particulier les productions

vivrières au Bénin.

ü Faire la saisie des données collectées

d'une enquête réalisée par le PAPA

Hormis ces différentes tâches, nous avons suivi

une formation sur la création d'un masque de saisie à travers le

logiciel ACCESS et sur l'analyse des données à partir du logiciel

Stata.

2.2.Difficultés rencontrées

Tout au long de notre stage, nous avons rencontré de

difficultés mais pas en tant que telles. Il faut cependant souligner