CHAPITRE 4 PRESENTATION DES RESULTATS

I DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES

QUESTION N° 1 : relative au

sexe de l'enfant :

FIGURE N° 1 : Diagramme circulaire

de la répartition des enfants selon le sexe

Au vue de ces résultats, notre échantillon est

constitué en majorité des enfants de sexe masculin 30 soit

60 %

QUESTION N° 2 : relative au

sexe des répondants :

FIGURE N° 2 : Diagramme

circulaire de la répartition des répondants selon le sexe

Il découle de ce diagramme que la majorité de

nos répondants sont de sexe féminin 32 soit 64%

QUESTION N° 3 : relative aux

tranches d'âge des répondants :

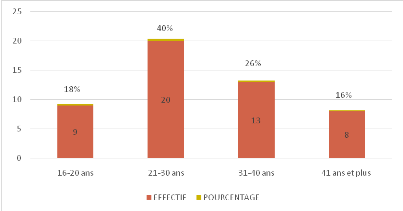

FIGURE N° 3 : Histogramme

représentant la répartition des tranches d'âge des

répondants

On constate que la tranche d'âge majoritaire est celle

comprise entre 31 - 30 ans ; 20 répondants sont compris dans

celle-ci soit 40 %.

QUESTION N° 4 : relative au

niveau scolaire des répondants :

|

Niveau scolaire

|

effectif

|

Pourcentage(%)

|

|

Primaire

|

6

|

12

|

|

Secondaire

|

22

|

44

|

|

Supérieur

|

18

|

36

|

|

Non scolarisé

|

4

|

8

|

|

total

|

50

|

100%

|

TABLEAU 1 : répartition des

répondants en fonction du niveau scolaire

A la lumière de ce tableau, nous constatons que la

majorité de nos répondants ont un niveau d'étude

secondaire ; 22 des répondants soit 44 %.

QUESTION N°5 : relative au

statut matrimonial des répondants :

FIGURE N° 4 : Diagramme

représentant la répartition des répondants selon le statut

matrimonial

Au vue de ce qui précède, notre

échantillon est constitué en majorité des

célibataires 29 soit 58 %.

QUESTION N°6 : relative

à la profession des répondants :

FIGURE N° 5 : Camembert

représentatif des catégories socioprofessionnelles des

répondants

Il découle du diagramme ci- dessus que sur les 50

répondants la majorité 11 soit 22 % exercent une activité

commerciale.

QUESTION N°7 : relative au

nombre d'enfants par ménage :

|

Nombre d'enfants

|

effectifs

|

Pourcentage(%)

|

|

1

|

8

|

16

|

|

2

|

14

|

28

|

|

3 et plus

|

28

|

56

|

|

Total

|

50

|

100%

|

TABLEAU N° 2 : répartition

du nombre d'enfants dans les ménages

Il se dégage de ce tableau que sur 50 ménages

enquêtés, 28 ménages soit 56 % ont un nombre d'enfants

supérieure ou égal à 03.

QUESTION N° 8 : relative au

caractère hyperactif de l'enfant

|

Choix des répondants

|

effectifs

|

Pourcentage(%)

|

|

Oui

|

33

|

66

|

|

Non

|

17

|

34

|

|

Total

|

50

|

100%

|

TABLEAU N° 3 :

répartition des enfants hyperactifs par ménage

enquêté

Il ressort de tableau que sur 50 ménages

enquêtés 33 de ces ménages soit 66 % ont des enfants

hyperactifs.

II DONNEES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES

QUESTION N° 9 : relative aux

types d'habitats

La répartition du type des maisons d'habitation par

ménage au sein de notre échantillon est faite comme

suit :

Ø Sur les 50 ménages enquêtés, 10

maisons soit 20% sont en étage ;

Ø 40 maisons soit 80% ne le sont pas.

QUESTION N° 10 : portant sur

le caractère adéquat de l'environnement dans lequel vit

l'enfant.

Sur 50 ménages enquêtés, il ressort

que :

Ø 15 soit 30% des ménages vivent dans un

environnement propice à l'enfant ;

Ø 35 soit 70% des ménages vivent dans un

environnement non adéquat à l'enfant

QUESTION N°

11 : portant sur la justification du

caractère inadéquat ou inapproprié de la maison

d'habitation par rapport à l'enfant.

Ø Sur les 35 ménages dont l'environnement est

inadéquat a l'enfant, 20 soit 40% le sont en raison des

marécages ;

Ø 15 des ménages dont l'environnement est

inadéquat a l'enfant, soit 30% le sont a raison du caractère

accidentel du relief.

QUESTION N°

12 : relative ou non à la

présence des dépendances dans la concession.

Les dispositions architecturales des ménages sont

telles que : sur 50 ménages

Ø 20 soit 40% ont une dépendance

Ø 30 soit 60% ne possèdent pas de

dépendance.

QUESTION N°

13 : relative à la nature de la

dépendance.

Les dépendances des 50 ménages sont reparties

comme suit :

Ø 07 ménages soit 14 % ont pour

dépendances des garages ;

Ø 04 ménages soit 08 % ont pour

dépendances des poulaillers ;

Ø 07 ménages soit 14 % ont pour

dépendances des parkings ;

Ø 02 ménages soit 04 % ont pour

dépendances des porcheries.

QUESTION N°

14 : relative à l'existence des

endroits à risque dans la concession.

Ø 39 ménages soit 78 % possèdent au sein

de la concession un lieu a risque ;

Ø 11 ménages soit 22% n'ont pas de lieu a risque

dans les concessions.

QUESTION N° 15 : relative

à la nature de l'endroit à risque.

Ø 12 ménages soit 24% ont comme endroit a risque

les escaliers ;

Ø 07 ménages soit 14% ont comme endroit à

risque les balcons :

Ø 18 ménages soit 36% ont comme endroits a

risque les puits ;

Ø 02 ménages soit 04% ont comme endroit à

risque des lieux autres que ceux suscités il s'agit notamment des

rigoles.

QUESTION N°

16 : relative au lieu de survenu de

l'accident domestique.

|

Lieu

|

Effectifs

|

Pourcentage(%)

|

|

Cour

|

17

|

34

|

|

Escalier

|

08

|

16

|

|

Salon

|

06

|

12

|

|

Chambre

|

07

|

14

|

|

Cuisine

|

12

|

24

|

|

Total

|

50

|

100%

|

TABLEAU N°4 :

répartition des lieux de survenu des accidents domestiques dans les

domiciles.

Il ressort du tableau ci-dessus que le lieu se prêtant

favorablement aux accidents domestiques dans les ménages

concernés est la cour avec 17 accidents soit 34 %.

QUESTION N°

17 : relative à la mise des objets

tranchants, des produits toxiques et médicaments à la

portée des enfants.

|

Choix des répondants

|

effectifs

|

Pourcentage(%)

|

|

Oui

|

25

|

50

|

|

Non

|

25

|

50

|

|

Total

|

50

|

100%

|

TABLEAU N° 5 :

répartition des répondants selon la mise ou non des objets

tranchants, des produits toxiques et des médicaments à la

portée des enfants.

Ce tableau nous montre que :

Ø Dans 25 ménages sur 50 soit 50% laissent les

objets tranchants et produits dangereux à la portée des

enfants ;

Ø Dans les 25 ménages restants soit 50%, les

objets tranchants et produits dangereux sont mis hors de la portée des

enfants.

QUESTION N°

18 : relative à la protection des

prises de courant électrique

|

Choix des répondants

|

effectifs

|

Pourcentage(%)

|

|

Oui

|

28

|

56

|

|

Non

|

22

|

44

|

|

Total

|

50

|

100%

|

TABLEAU N°6 : choix des

répondants concernant la protection ou non des prises

électriques.

Ce tableau nous montre que 28 des ménages soit 56

% protègent les prises de courant électriques

QUESTION N°19 :

relative à la présence de l'enfant dans la cuisine au moment de

la cuisson.

Ø Dans 30 ménages sur 50 soit 60%, l'enfant est

présent dans la cuisine au moment de la cuisson ;

Ø Dans 20 ménages sur 50 soit 40 %, l'enfant

n'est pas présent dans la cuisine au moment de la cuisson.

QUESTION N° 20 : relative

à la source de chaleur utilisée pour cuisiner.

Les sources de chaleur utilisées parmi les 50

ménages concernées sont reparties dans les proportions

suivantes :

Ø 06 ménages sur 50 soit 12 % utilisent le feu

de bois ;

Ø 29 ménages sur 50 soit 58 % utilisent le gaz

domestique ;

Ø 08 ménages sur 50 soit 16 % utilisent le

réchaud a pétrole ;

Ø 07 ménages sur 50 soit 14 % utilisent le

charbon de bois.

QUESTION N°

21 : relative à la position des

objets tranchants dans la maison.

Les objets tranchants dans les 50 ménages sont

rangés comme suit :

Ø 17 ménages soit 34 % rangent les objets

tranchants sur la table ;

Ø 02 ménages soit 04 % les rangent a même

le sol ;

Ø 31 ménages soit 62 % les rangent dans une

armoire suspendue.

QUESTION N°

22 : relative à la demande ou non

des parents ou responsables aux enfants de leur apporter les objets

tranchants.

Ø Dans 22 ménages soit 44 %, les enfants sont

envoyés par les parents ou leur responsables chercher les objets

tranchants ;

Ø Dans 28 ménages soit 56 % les enfants ne sont

pas envoyer par leurs parents ou leurs responsables chercher les objets

tranchants.

QUESTION N°

23 : relative ou non a la demande aux

enfants d'apporter les médicaments aux parents ou a ceux responsable

d'eux.

|

Choix des répondants

|

effectifs

|

Pourcentage(%)

|

|

Oui

|

24

|

48

|

|

Non

|

26

|

52

|

|

Total

|

50

|

100 %

|

TABLEAU N°7 :

répartition des parents ou responsables d'enfants qui envoient les

enfants cherché les médicaments.

Au vue de ces résultats, notre échantillon est

constitué en majorité des parents et responsables d'enfants qui

n'envoient pas les enfants chercher les médicaments soit 48%.

CHAPITRE V ANALYSE DES

RESULTATS

Apres avoir présenté les résultats de

notre étude portant sur « les déterminants des

accidents domestiques », cette rubrique nous permettra de faire une

synthèse des données collectées afin de confirmer ou

infirmer nos allégations.

I DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES

Dans les ménages concernées par l'étude,

la présence des enfants des deux (02) sexe avec une forte

prédominance des enfants de sexe masculin qui se retrouvent à 60

% dans les ménages contre seulement 40 % des filles ; le ratio des

populations relative aux 02 sexes est de 2/3 soit 0,6 % ou 60 enfants de sexe

masculin en plus dans la même population c'est-à-dire que

lorsqu'il y'a 110 enfants de sexe masculin concernés par les accidents

domestiques, seulement 50 enfants le sont dans la même population de sexe

féminin. On serait tenté de s'attendre au contraire sachant qu'au

Cameroun la population féminine est nettement supérieure à

celle des hommes ; face à ce constat nous pouvons dire que nous

sommes en présence d'une spécificité

sociodémographique propre à cette aire géographique

où l'étude a été menée c'est-à-dire

Nkongmondo. Mais cependant, le caractère majoritaire des enfants de sexe

masculin est évocateur car il permet en tenant compte de la nature des

jeux auxquels ceux-ci se prêtent (football, bagarre, poursuite,

vélo, etc.), contrairement à leurs soeurs dont les jeux sont

souvent moins brutaux confinées a un coin de la case et comprenant

majoritairement les interactions avec

une « poupée », ce qui invite les parents ou

les responsables d'enfants à renforcer davantage la surveillance

auprès de ces derniers.

Le sexe du parent ou du responsable d'enfant est aussi un

indicateur qui nous laisse postuler sur la probabilité de survenue d'un

accident domestique. Notre population cible est majoritairement féminine

constituée à 64 % des femmes, cette proportion est de bonne

augure car le sens commun, la conscience collective et nos moeurs nous oblige a

penser qu'un enfant qui est sous la surveillance de sa mère ou d'un

responsable de sexe féminin a moins de chance d'être victime d'un

accident domestique par rapport à un enfant qui est sous la surveillance

d'une personne de sexe masculin car les femmes sont génétiquement

et spirituellement programmées pour prendre soin des enfants. La

proportion restante (36 %) est certes faible mais non négligeable car en

considérant que le nombre moyen d'enfant par ménage est de 02

susceptibles d'être victimes d'un accident domestique au où ils

seront sous la surveillance d'un père ou d'un responsable de sexe

masculin. C'est dans cet ordre d'idée que nous profitons pour

établir un lien très étroit entre le statut matrimonial et

la survenue d'un accident domestique relation que nous avons exploré

dans notre instrument de collecte de donnée par la question n°

5.

Les célibataires sont majoritaires soit 58 %, ceci nous

amène à penser que les risques courus par leurs enfants

lorsqu'ils sont appelés à s'absenter pour une raison quelconque

sont nombreux car la plupart du temps les enfants se retrouvent seuls dans la

maison avec pour seule instruction de ne pas toucher a quelque chose. Le

caractère monoparental d'un ménage diminue ou restreint le champ

de surveillance auquel l'enfant a droit et donne place a de multiples

incidents ; de plus, le parent unique est souvent substituer par une

ménagère qui en plus des nombreuses tâches domestiques doit

garder également un oeil sur l'enfant ce qui n'est pas toujours

aisé. Ce problème est commun aux divorcés (08 %) et aux

veufs (10 %) ; l'enfant étant incapable d'intégrer les

notions de danger ou de risque, sa sécurité dépend

directement de ceux qui ont sa charge. Les couples mariés quant à

eux représentent 24 % ce qui ne saurait être négligeable.

Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les deux parents travaillent et ainsi

donc ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer aux enfants d'où

la prédominance des accidents domestiques dans les ménages

où les parents ou les responsables d'enfants exercent une

activité socioprofessionnelle commerciale. Les sans-emplois

représentent 16 % des accidents domestiques, ceci peut se justifier par

le fait que dans les ménages enquêtées les responsables

d'enfants étaient souvent des enfants plus grands qui eux même

n'ont pas encore atteint la maturité et se livrent aussi à des

jeux oubliant ainsi qu'ils ont les plus petits à leur charge.

La tranche d'âge représentative de notre

échantillon est celle comprise entre 21- 30 ans (40%), suivi de celle

comprise entre 31- 40 ans (26 %) puis, 41 ans et plus, ces trois tranche

d'âge correspondent à des individus matures mais relativement

jeunes ; nous pensons que ces derniers de par leur âge

possèdent des atouts pour éviter aux enfants les accidents

domestiques que ceux dont l'âge est compris entre 16 - 20 ans car

à cet âge les grossesses et les naissances ne sont pas

planifiées et les jeunes concernés ne sont pas

préparés à assumer leur nouveaux statut de parent. Le

problème ici est la mise à la disposition de ces jeunes parents

d'une assistance sociale d'un accompagnement par les services

spécialisés de la promotion de la famille afin d'éviter

à l'enfant à naitre d'être victime de l'immaturité

de son géniteur mais, ceci n'est pas vérifier dans notre

étude car cette tranche n'est pas la plus touchée par le

phénomène.

Le niveau scolaire quant à lui est un

élément de compréhension de la survenue d'un accident

domestique dans un domicile car il est logique de penser qu'un parent ou un

responsable d'enfant instruit pourra facilement identifier et prévenir

les risques pour l'enfant car il existe une corrélation entre le niveau

scolaire et l'incidence des accidents domestiques. Malgré le fait que le

Cameroun soit un pays de l'Afrique centrale et subsaharienne dont le niveau de

scolarisation est élevé il n'est pas épargné par le

phénomène. Toutefois, il n'est pas logique de justifier les

accidents domestiques enregistrés seulement par le niveau scolaire des

parents ou des responsables d'enfants car à celui- ci se joint les

facteurs comportementaux qui lui sont indépendant. Il convient tout de

même de noter que (08 %) de la population concernée est non

scolarisée et face à une telle proportion, l'OMD visant à

promouvoir l'éducation universelle revêt toute son importance. Il

a été dit qu'un niveau de scolarisation bas était un

facteur de survenu des accidents domestiques mais, après notre collecte

de données nous observons néanmoins un taux d'accidents de 36 %

chez les mères ou responsables d'enfants ayant un niveau d'étude

qu'on qualifierait de « bon » (supérieure

c'est-à-dire au moins un bac).

Parlant de la personnalité de l'enfant, elle se

surajoute aux facteurs socio-environnementaux pour produire les accidents

domestiques ; ce paramètre psychologique déjà

difficile d'appréhension pour un personnel de santé l'est encore

plus pour les autres car l'hyperactivité des enfants

considéré comme un problème de santé pour les pays

européens, est mal connu par la plupart des parents ou responsables

d'enfants. Pour certains, leur enfant est tout simplement très vigoureux

pour d'autres, il est juste éveillé. En effet, cette

catégorie d'enfant représente une classe encore plus

vulnérable aux accidents que les enfants qui ne sont pas agités.

Leur caractère hyperactif les expose aux dangers car ils sont des

« touches à tout » pour qui le sommeil est une chose

très difficile perçu comme une punition des parents alors que

pour l'enfant, le sommeil est un moyen naturelle par lequel il se

déconnecte du milieu extérieur et des risques qui s'y trouvent.

Le problème ici est que ces enfants dorment très peu, on comprend

davantage l'ampleur du problème quand 66 % des enfants victimes

d'accidents domestiques sont des hyperactifs sans pour autant être vu

comme tel et bénéficier d'une attention particulière.

II DONNEES SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX

La maison est un milieu de vie qui protège ses

occupants des agressions extérieures mais, celle- ci peut se transformer

en un lieu dangereux lorsqu'elle n'obéit pas à certaines normes

architecturales ou lorsqu'elle se trouve dans un environnement non

viabilisé. Il convient donc à l'individu de trouver le meilleur

environnement possible et la meilleure architecture en fonction des moyens dont

il dispose.

Les maisons en étage (20 %) prédisposent

à des accidents tels que les chutes des hauts des balcons, dans les

escaliers, les défenestrations..., mais de plus en plus la pression

démographique et la rareté des terrains de construction dues au

fort taux d'urbanisation poussent les individus à se tourner vers cette

architecture qui associée à des mesures de sécurité

passive (accessibilité facile, balcon avec grillages, grilles sur les

fenêtres...) n'a rien de mauvais. Mais, on note la forte

prédominance des maisons basses (80 %) dans notre aire d'étude.

Il serait donc judicieux de se demander si la survenue d'accident domestique

n'est pas liée plutôt à la nature adéquate de

l'environnement qu'au type d'habitation.

Parlant du caractère adéquat ou non de la maison

d'habitation, (70 %) des répondants reconnaissent que leur environnement

n'est pas adapté aux enfants et pourtant ils s'y habitent. 30 % de ces

ménages à l'environnement inadéquat le sont à

raison du caractère accidentel du relief contre 40 % qui sont

inadéquat parce que construit dans une zone marécageuse. L'une

des activités préalable à la venue au monde d'un enfant

qui semblent échapper aux parents est la préparation de

l'environnement censé accueillir l'enfant à naitre. Ce

problème est réel et bien connu de tous. Dans nos villes

grandissantes, où les collectivités territoriales

décentralisées n'ont pas un véritable plan d'urbanisation

avec les projections décennales pour éviter aux citoyens

délogés des domiciles situés sur des terrains

d'utilité publique, d'occuper des abris de fortune dans les

marécages... parce que n'ayant plus où aller ; de plus, les

domiciles sont construits de façon anarchique sans pour autant que les

autorités compétentes s'assurent que l'habitation obéit

aux normes d'urbanisation.

Dans les zones à risque, les puits souvent

situés en pleine cour, sont des endroits à risque dominants (34

%), risque que crée de plus en plus l'accès à l'eau

potable dans les grandes villes ; il est donc compréhensible que la

majorité des accidents enregistrés ont eu lieu dans la cour car,

on y retrouve en plus des puits des poulaillers (08 %), des parkings (14 %), et

des porcheries (04 %). Malgré ces données, il convient de noter

qu'un accident domestique peut survenir n'importe où dans la maison

(salon, chambre, cuisine, escalier, balcon, salle de bain...) si l'enfant s'y

trouve seul ou si un objet dangereux est à sa portée dans ces

endroits.

Parlant de cette dernière condition, plusieurs parents

et responsables répondent à la question de savoir s'il leur est

arrivé de laisser certains objets tranchants, produits toxiques et

médicaments à la portée de leur enfant par l'affirmative

bien qu'ils savent que ce comportement est dangereux pour l'enfant. Ces

derniers représentent 50 % de la population totale et pourtant les

accidents domestiques par ingestion des produits toxiques (hydrocarbures,

produits d'entretien, médicaments...) représentent la

première cause de morbidité d'accidents domestiques en France

chez les enfants de 0 à 2 ans selon l'enquête sur la santé

et la prévoyance. On peut comprendre le pic de survenu des accidents

domestiques par intoxication et par ingestion des produits toxiques chez les

enfants lorsqu'on se réfère aux étapes du

développement psychogénétique de l'enfant car entre 0

à 2 ans, l'enfant pour comprendre le monde extérieur met à

la bouche tout ce qu'il touche : c'est le stade orale. On peut penser que

si les parents ou les responsables d'enfants sont éclairés sur le

développement psychologique de leur enfant ils vont faire deux fois plus

attention à cette période et prendraient des mesures plus

strictes quant à la protection des éléments susceptibles

d'entrainer des électrocutions.

Il n'est pas rare de voir des prises de courant

électrique non protégées dans nos domiciles où

vivent des enfants c'est le cas pour 56 % de notre population d'où les

électrisations et les électrocutions. De plus l'accès de

l'enfant dans certaines pièces de la maison doit être

prohibé mais, 60 % des répondants ont leur enfant présent

dans la cuisine au moment de la cuisson ; la maman ou le responsable

d'enfant étant occupé à faire le repas, l'enfant peut se

brûler car 12 % utilisent le feu de bois, 16 % un réchaud

à pétrole, 14 % du charbon de bois et 58 % du gaz

domestique ; il peut également se blesser avec les objets

tranchants, piquants et coupants car c'est dans la cuisine que l'on range les

couteaux, fourchettes...

Les objets posés à main le sol sont plus

accessibles pour les enfants qui n'ont qu'à se courber, se baisser ou

s'agenouiller pour les attraper ; c'est le cas pour 04 % des

répondants qui déclarent ranger les objets à main le sol

et 62 % des répondants ont la conviction de bien les garder en les

rangeant dans une armoire suspendue, ce faisant ils protègent certes

l'enfant des éventuelles lésions qu'il pourra s'infliger s'il

parvenait à récupérer ces objets mais ils semblent ignorer

que la chute d'un meuble chargé et accroché serait plus dangereux

pour un enfant que de se blesser avec les objets tranchants qu'ils y rangent.

Ceci pour dire que le simple fait de bien ranger les objets tranchants dans les

armoires suspendu ne met pas l'enfant à l'abri du danger ; le

danger peut se trouver même où l'on croit avoir pris le maximum de

mesure de sécurité. Les parents sont donc invités à

plus de vigilance.

Le comportement des parents peut éveiller

l'intérêt d'un enfant pour un objet dangereux ; 56% des

répondants envoient leur enfant chercher des objets dangereux ; le

fait d'envoyer l'enfant prendre les objets dangereux empêche ce dernier

d'intégrer la notion de danger car le fait de le mettre en contact

permanent avec ce qui devrait être interdit pour lui, pourrait lui faire

croire que c'est normal d'y toucher et de s'amuser avec.

|