DEDICACES

AU SEIGNEUR JESUS CHRIST

Source de mon inspiration ;

A MES PARENTS Mr et Mme KAMDEM

En reconnaissance de tous les efforts consentis à

mon endroit depuis mon existence

A MES SOEURS Julie, Joviane, Ritha,

Sandrine et Christine

A Mon Amie PESSIDJO

Larissa

REMERCIEMENTS

Je rends grâce à Dieu pour la

vie dont il me fait don.

Je remercie le Pr. AWONO ONANA Directeur De

l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé,

Président de mon jury ;

Merci aux Dr. ONDOUA Edouard et Dr.

Olivier VIDEME, enseignants au département des Génies

électriques et des télécommunications, qui ont

accepté d'être Membre de mon jury ;

Ma vive gratitude Pr. TONYE Emmanuel, qui a

encadré ce travail académiquement, avec beaucoup de

dévotions;

J'adresse mes profonds remerciements à la

société Orange Cameroun-SA qui a daigné

m'accueillir pour mon stage académique.

Je remercie Mr Raoul TCHAKOUNTE Chef du

Département de la Radio et Mme Clémence NGO BIBOUM

MAPOUTH Chef Service Radio Littoral/Ouest pour les actions qu'ils ont

menées dans la mesure de me dresser un environnement de travail de

choix.

Je tiens particulièrement à dire merci aux

Ingénieurs Yves NYEMB, Mathurin OMBANG, Serge MOUGNANOU

AMBADIANG, André Fulbert MBUHNUM YOKO

et Anicet KEMAYOU ainsi qu'aux techniciens

Charly AMADIANG, Vincent MASSOGUE, Gérard HIOM

et Christian MEKOUNDI pour la pertinence de leurs

remarques et la profondeur de leurs conseils.

J'adresse de sincère remerciement :

A

tout le personnel enseignant de l'Ecole Nationale supérieure

Polytechnique de Yaoundé

A tout le personnel de la direction

technique d'Orange Cameroun S.A.

A

M. FOGANG Francis, étudiant à

l'ASTI ;

A toute la Famille TCHOMBE pour leur

présence et actions durant toute ma formation ;

A toute la Famille TAMEU pour son

assistance multiforme pendant toute cette longue et éprouvante

période de stage ;

A tous les membres de ma famille et à mes

Amis ;

A tous ceux dont j'ai omis de citer les noms, qui ont

remarquablement contribué à la réalisation de ce

projet.

GLOSSAIRE

|

AUC : AUthentication Center.

Centre d'authentification (lié à un HLR) utilisé dans les

réseaux GSM

|

|

BCCH : Broadcast Control

CHannel. Canal logique sur lequel sont diffusées

périodiquement des informations système variant peu dans le

temps.

|

|

BSC : Base Station Controller.

Station qui contrôle les communications d'un groupe de cellules dans un

réseau de communications GSM. Elle concentre le trafic de plusieurs

BTS.

|

|

BSIC : Base Station

Identification Code. Code de couleur permettant de distinguer

deux BTS utilisant la même fréquence de voie balise.

|

|

BSS: Base station Sub System. Sous

système radio composé d'un BSC et d'une BTS

|

|

BSSMAP : BSS Management Application

Part. Ce protocole régit le dialogue BSC-MSC pour tous les messages

ayant trait à la gestion de la ressource radio.

|

|

BTS : Base Transceiver Station.

Station de base d'un réseau GSM. Elle permet notamment d'émettre

et de recevoir un signal radio.

|

|

BTSM : BTS Management. Entité de

niveau réseau permettant l'échange, entre la BTS et le BSC, des

messages de gestion de la BTS.

|

|

Burst : Elément du signal

transmis par un équipement à l'intérieur d'un slot TDMA

|

|

CAA : Commutateur à Autonomie

d'Acheminement

CTI : Centre de Transit International

|

|

Cellule : Ensemble des points où

le mobile peut dialoguer avec une station de base donnée avec une

qualité suffisante.

|

|

CI : Cell Identity.

Identité de cellule diffusée par la BTS sur le BCCH.

|

|

CIC : Identification du circuit MIC/IT

utilisé sur l'interface A

|

|

DCS 1800 : Digital Cellular System

1800. Système reposant sur la norme GSM transposée dans la bande

de fréquence 1800 MHz, adaptée aux réseaux

micro-cellulaires.

|

|

DTAP : Direct transfert Application

part. protocole qui régit les échanges de message MS-MSC

transitant par le BSC.

|

|

EDGE : Enhance Data for GSM

Evolution est une évolution de la norme GSM hiérarchiquement

supérieure au GPRS.

|

|

EIR Equipement Identity Register. Identifiant

destiné à permettre de désactiver un

téléphone (GSM) qui aurait été volé

|

|

GPRS : General Packet Radio

Service, transporte les paquets de données sur un réseau

GSM

|

|

GSM : Global System for Mobile

communication (Norme européenne de téléphonie

mobile)

|

|

Handover : Mécanisme grâce

auquel un mobile peut transférer sa signalisation d'une station de base

vers une autre, ou sur la même station, d'un canal radio vers un

autre.

|

|

HLR : Home Location Register.

Base de données centrale d'un réseau GSM contenant toutes les

informations relatives aux abonnés du réseau (profil, position

actuelle, ...)

|

|

IMEI : International Mobile

Equipment Identity. Identité internationale spécifique d'un

terminal

|

|

IMSI : International Mobile

Subscriber Identity, Identité internationale d'un abonné

inscrite dans la carte SIM et conforme au plan E212.

|

|

ISDN: Integrated Services Digital Network.

Désigne le réseau téléphonique numérique

RNIS

|

|

IT : Intervalle de Temps

|

|

LAC : Location Area Code. Code

d'une zone de localisation au sein d'un réseau donné

|

|

LAI : Location Area

Identification. Identification d'une zone de localisation dans le

monde.

|

|

LAPD: Link Access Protocol on the D

channel. Protocole de liaison de données utilisé dans le

RNIS.

|

|

LAPDm: Link Access Protocol on the Dm

channel. Protocole de liaison de données utilise sur les canaux

radio de signalisation et les canaux de contrôle associés.

|

|

MAP : Mobile Application Part

(protocole de gestion de la mobilité)

|

|

MIC : Modulation par Impulsions et

Codage

|

|

MS : Mobile Station. Terminal

GSM muni d'une carte SIM et susceptible de fonctionner sur un réseau

|

|

MSC : Mobile-services Switching

Centre.Centre de commutation pour mobile. Cet équipement

réalise la commutation des appels d'une ou plusieurs cellules.

|

|

MSISDN: Mobile station ISDN Number.

Numéro international d'un abonné mobile conforme au plan E164 de

l'IUT et connu de l'usager.

|

|

MSRN: Mobile station Roaming Number.

Numéro E164 alloué temporairement, permettant par un appel

téléphonique ordinaire de réaliser l'acheminement vers le

MSC où se trouve l'abonné mobile demandé.

|

|

MTP : Message Transfert Part.

Ensemble des protocoles des 3 couches basses du SS7 permettant de disposer d'un

réseau téléphonique national dédié à

la signalisation.

|

|

NSS : Network sub-System.

Sous-système d'un réseau de téléphonie mobile.

C'est la partie principale qui prend en charge la commutation des appels, la

signalisation et l'identification.

|

|

OMC : Operation and Maintenance

Centre. Centre d'administration, en général associé

à un sous-système particulier

|

|

OSI : Open System Interconnection

|

|

PLMN: Public Land Mobile

Network. Réseau GSM géré par un opérateur.

|

|

PSTN: Public Switched Telephone

Network. Voir RTCP

|

|

QoS : Quality of Service

|

|

RNIS : Réseau Numérique

à Intégration de Service.

|

|

RR' : Entité de niveau

réseau de gestion de la ressource radio présente dans la BTS.

RxLevAccessMin : Niveau minimum

autorisé par la BTS pour que le mobile puisse s'accroché à

elle et entrer en communication avec celle-ci.

|

|

RTCP : Réseau

Téléphonique Commuté Public. Terme technique

désignant le réseau téléphonique fixe

|

|

RxLev : Received Signal Level.

Mesure du niveau de champ reçu sur un canal, effectuée par un

mobile et codée sur 6 bits par pas de 1 dB.

|

|

RxQual : Received Signal

Quality. Mesure d'1/2 seconde de la qualité du signal reçu

par estimation du taux d'erreur binaire (BER)

|

|

SCCP: Signalling Connection Control

Part. Protocole SS7 gérant l'interconnexion des réseaux

sémaphores et offrant un service avec ou sans connexion

|

|

SDCCH: Stand Alone Dedicated Control

Channel. Canal de signalisation dédié; pendant une

durée limitée; à un mobile.

|

|

SFH: Slow Frequency Hopping. Saut de

fréquence lent. Processus par lequel l'émetteur et le

récepteur changent de fréquence à chaque nouvelle trame

TDMA.

|

|

SIM : Subscriber Identification

Module. Carte s'insérant dans un terminal GSM et contenant toutes

les informations d'abonnement.

|

|

SMS : Short Message Service.

Service bidirectionnel de messages courts

|

|

SS7 : Signalisation sémaphore

n°7. Système de signalisation normalisé par l'UIT

où une voie particulière est utilisée pour transporter la

signalisation se rapportant à un ensemble de circuits ou

indépendante de tout circuit.

|

|

TDMA : Time Division Multiple

Access, Accès Multiple à Répartition dans le Temps

|

|

Trafic : Mesure de l'occupation des

canaux d'un élément du réseau (en Erlang)

|

|

TRAU : Transcoder/Rate Adaptor

Unit. Equipement, souvent physiquement présent près du MSC

mais fonctionnellement intégré au BSC, qui réalise la

conversion 13 Kbit/s 64 Kbit/s.

|

|

TRX : Matériel

d'émission-réception permettant de gérer une paire de

fréquences GSM.

|

|

UIT : Union Internationale des

Télécommunications

|

|

VLR : Visitor location

Register. Registre local d'une zone comprenant plusieurs cellules d'un

réseau GSM. Ce registre contient l'identité des utilisateurs

présents dans cette zone.

|

|

Voie balise : Canal utilisé par

le système pour diffuser des informations permettant au mobile

d'acquérir les paramètres système (synchronisation,

fréquence, emplacement des canaux, localisation, ...)

|

RESUME / ABSTRACT

L'optimisation est un concept d'analyse fondamental à

laquelle les exploitants des réseaux de télécommunication

accordent un intérêt particulier. Elle assure et garantit, en

dépit des moyens requis à cette cause, la rentabilité des

services proposés aux abonnés, qui ne lésinent sur aucun

critère de qualité avéré et satisfaisant.

La détection et l'analyse des incidents sur l'interface

radio se font aux moyens de l'étude des indicateurs, laquelle

débouche sur la recherche des alerteurs et la déduction des

cellules impactées. Des outils et algorithmes appropriés, sont

développés à cette fin par les équipementiers et

mis à la disposition des ingénieurs Radio afin de guider leurs

actions d'optimisation sur les cellules dont les indicateurs de performance

seraient dégradés.

Notre travail consiste à mettre sur pied un

environnement qui reproduise en partie, certaines fonctionnalités des

outils sus mentionnés, notamment le calcul des indicateurs et la

déclaration des alertes sur le réseau, en vu de

générer des rapports d'état QoS (Quality

of Service) hebdomadaire, exploitables par la

hiérarchie. En outre, cette plateforme permet le partage en ligne, des

fichiers de mesure Radio effectuée sur des parcours spécifiques

et leur archivage facilite le suivi du taux de couverture et de la

qualité des liens de communication de l'interface Radio.

Optimisation is a fundamental method of analysis of great

interest to telecommunications network operators. In spite of the means it

requires, optimisation assures and guarantees the profitability of services

provided to subscribers, who have very strict demands with regards to the

quality and satisfaction of services.

The detection and analysis of incidents on radio interface is

done through the study of indicators, leading to the search of alarm signals

and the deduction of impacted cells. Appropriate tools and algorithms are being

developed for this purpose by equipment manufacturers, who put them at the

disposal of radio engineers. This helps them in their optimisation tasks on

cells whose performance indicators may be damaged.

Our work will therefore consist in setting up an environment

which will partially reproduce some features of the above mentioned tools, in

particular calculating indicators and giving alerts on the network in order to

produce weekly status reports on the Quality of

Service (QoS). These reports will be used by hierarchy.

Moreover, this platform will enable the online sharing of files relating to

radio operations carried out on specific sites. Their archiving will ease the

monitoring of the coverage rate as well as the quality of communication links

of the Radio interface.

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Architecture du GSM

[1]

16

Figure 2 : Interfaces du Réseau

GSM

20

Figure 3: Exemple de motif cellulaire (k

=12)

23

Figure

4: Les bandes fréquentielles du GSM [6]

24

Figure 5: Ecart adjacent - Ecart duplex

[2]

25

Figure 6: Description d'un time slot

[2]

25

Figure 7 : Présentation de la

structure hiérarchique des multitrames [5]

26

Figure 8 : Le canal physique pour une

transmission duplex

27

Figure 9 : Le partage fréquentiel

duplex

27

Figure 10 : L'importance du Timing Advance

28

Figure 11 : La transmission d'une trame de

parole sur 8 trames TDMA

29

Figure 12 : Les canaux logiques

dédiés [5]

30

Figure 13 : Les canaux de contrôle

diffusés BCCH [2]

32

Figure 14: Les canaux de contrôle communs

[2]

33

Figure 15 : Présentation des piles

de protocoles sur les différentes interfaces [7]

34

Figure 16 : Les différentes

interfaces avec leurs débits respectifs [7]

37

Figure 17 : allocation des canaux de

signalisation SDCCH

41

Figure 18 : allocation des canaux de

trafic TCH

42

Figure 19: Logiciel RNO

46

Figure 20 : Exemple de parcours de mesure

dans la ville de Douala [3]

48

Figure

21: fichier de compteurs bruts

51

Figure 22 : méthode de

dépassement de seuil

55

Figure 23 : illustration d'une forte

variation d'indicateur

56

Figure 24 : occurrence de

dépassement

57

Figure 25 : méthode des 7 jours

59

Figure 26 : architecture fonctionnelle de

l'état QoS

66

Figure 27 : lot principal

67

Figure 28 : assistant de planification

67

Figure 29 : architecture fonctionnelle des

mesures Radio

68

Figure 30 : conception de la base de

données des mesures Radio

69

Figure 31 : Architecture structurelle de

la plateforme

72

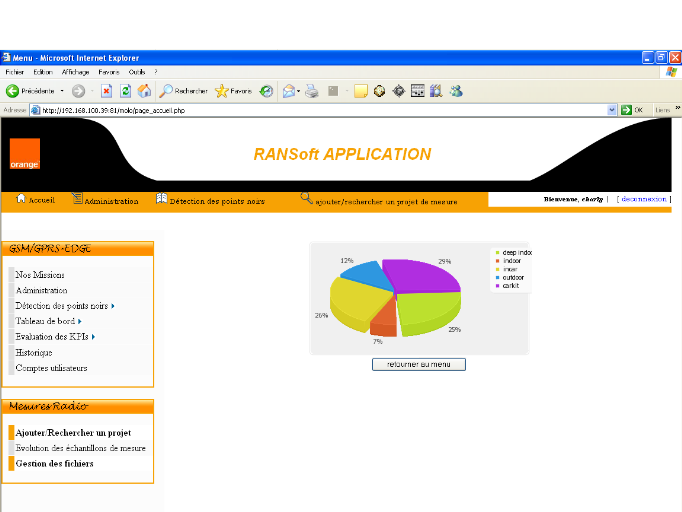

Figure 32 : menu principal

73

Figure 34 : insertion de nouvelle

cellule

74

Figure

33 : déclaration de nouvelles cellules profil tech (à

gauche) et profil admin (à droite)

74

Figure 35 : détection des points

noirs

75

Figure 36 : suivi de l'évolution

des indicateurs sur une région

76

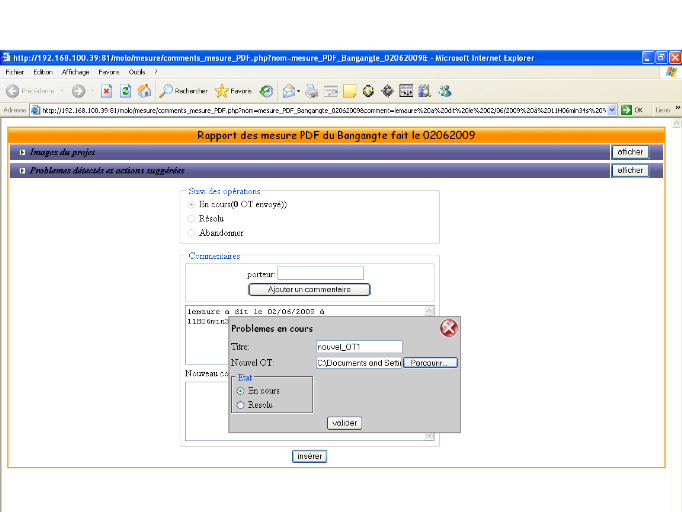

Figure 37 : insertion d'une action

d'optimisation

77

Figure 38 : tableau de bord GSM pour un

profil admin

78

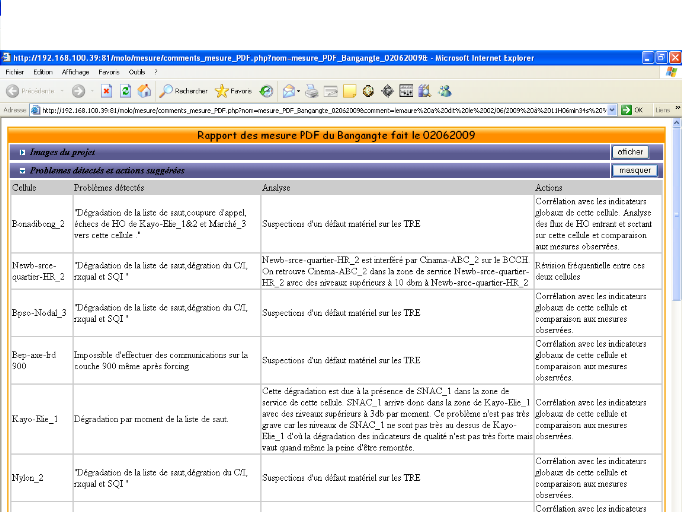

Figure 39 : page des commentaires

78

Figure 40 : tableau de bord GSM pour un

profil tech

79

Figure 41 : tableau des valeurs

d'indicateurs GPRS

79

Figure 42 : tracé d'un indicateur

GPRS sur plusieurs régions

80

Figure 43 : aperçu des valeurs de

l'indicateur sur les régions

81

Figure 44 : aperçu des courbes de

l'indicateur sur les régions

81

Figure 45 : production du fichier Excel de

rapport d'état QoS

82

Figure 46 : Historique des actions

82

Figure 47 : compte utilisateur profil tech

(à gauche) et profil admin (à droite)

83

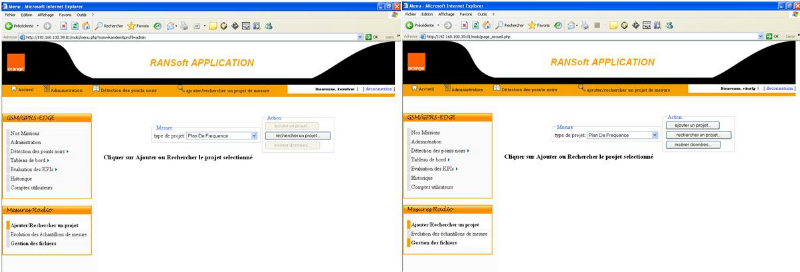

Figure 48 : sous-menu ajouter/rechercher

projet profil admin (à gauche) et profil tech (à droite)

84

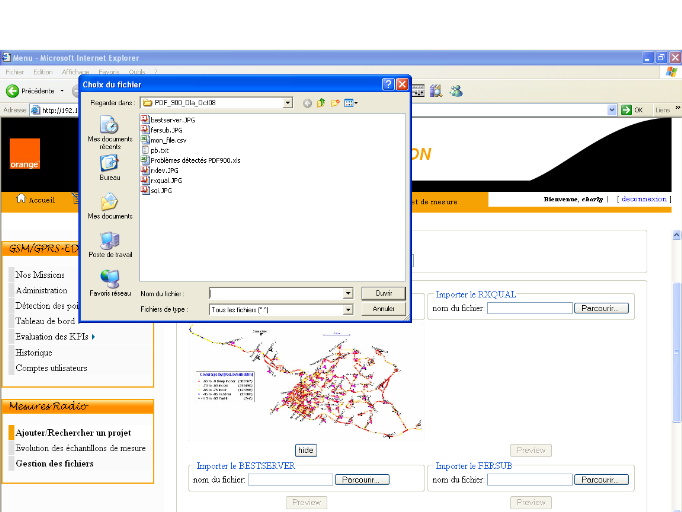

Figure 49 : ajout de projet avec

prévisualisation

85

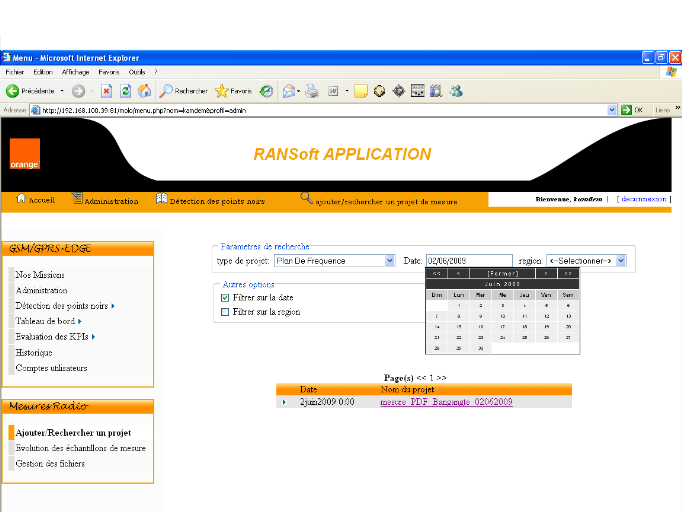

Figure 50 : rechercher projet

85

Figure 51 : projet de mesure sur

Bagangté le 02/06/2009

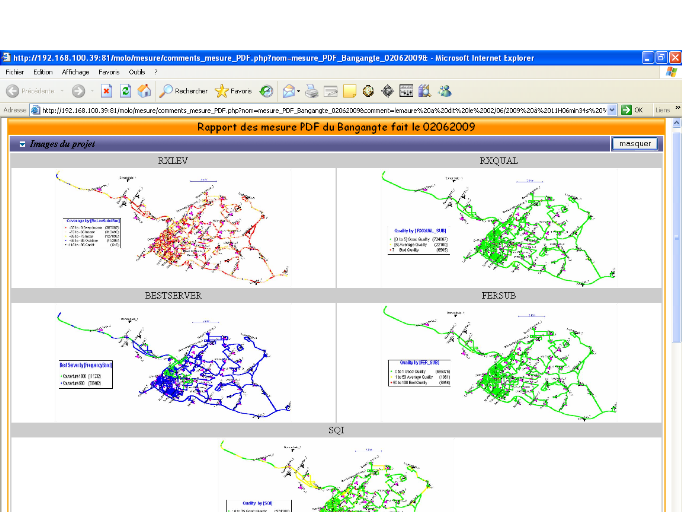

86

Figure 52 : problèmes et actions

proposées sur Bagangté

86

Figure 53 : suivi de l'état de

couverture de Bagangté

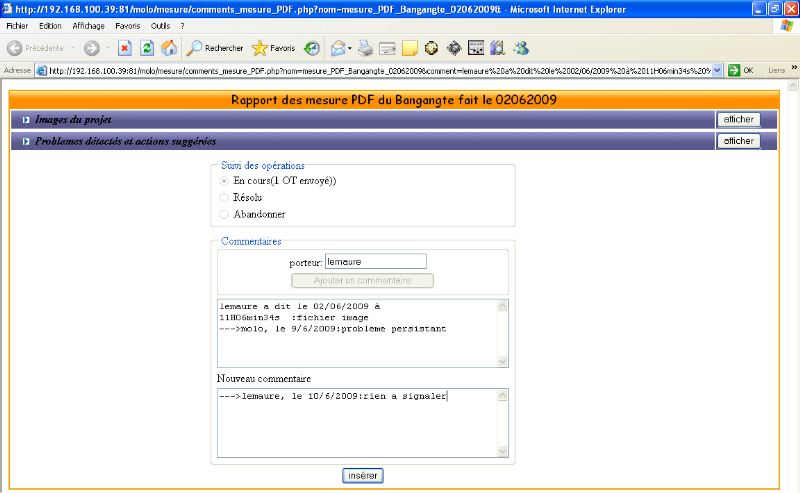

87

Figure 54 : commentaire sur la mise

à jour

88

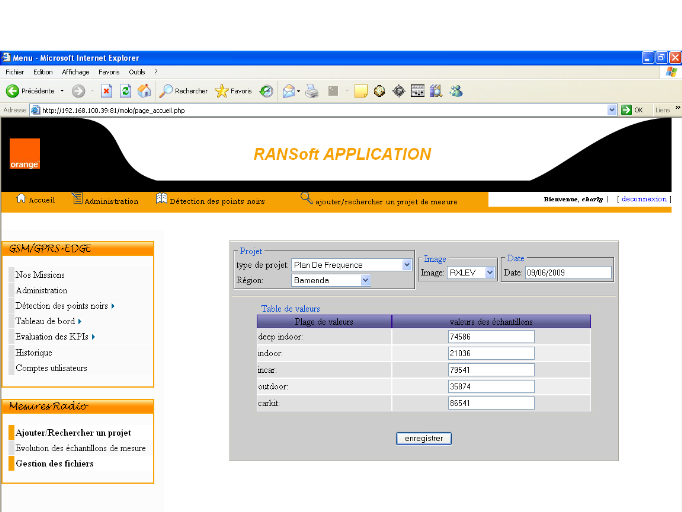

Figure 55 : insertion de valeurs

d'échantillons

88

Figure 56 : représentation

statistique du nombre d'échantillons

89

Figure 57 : évolution des

échantillons de mesure_data_Abiete

90

Figure 58 : organisation du serveur de

mesure

90

Figure 59 : suppression des projets de

mesure

91

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Interfaces dans un

système GSM.[2]

21

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des

niveaux de champs

38

Tableau 3: Tableau récapitulatif de

niveau de qualité

39

Tableau 4 : Correspondance entre le niveau

de qualité RxQual et le taux d'erreur binaire

39

Tableau 5: Symptômes des problèmes

de qualité [3]

44

Tableau 6: Symptômes des problèmes

de couverture [3]

44

Tableau 7: Symptômes des

problèmes de trafic [3]

44

Tableau 8 : indicateurs clés de

performance

47

Tableau 9 : Profil admin alloué aux

ingénieurs

71

Tableau 10 : Profil admin alloué

aux techniciens

72

LISTE DES ALGORITHMES

Algorithme 1 : remplissage des tables de

compteurs hebdomadaire et mensuel par localisation

53

Algorithme 2 : méthode de

dépassement de seuil

55

Algorithme 3 : méthode de forte

variation dans le temps

56

Algorithme 4 : dépassement de seuil

dans le temps

58

Algorithme 5 : méthodes des 7

jours

59

Algorithme 6 : organigramme d'analyse des

plaintes clients

94

SOMMAIRE

DEDICACES

1

REMERCIEMENTS

2

GLOSSAIRE

3

RESUME /

ABSTRACT

5

LISTE

DES FIGURES

6

LISTE

DES TABLEAUX

7

LISTE

DES ALGORITHMES

7

SOMMAIRE

8

INTRODUCTION GENERALE

11

Chapitre

1 :

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

14

1. Norme GSM [5]

15

1.1 Architecture du réseau GSM

15

1.1.1 Le

sous-système Radio (BSS)

17

1.1.2 Sous-système

Réseau (NSS)

18

1.1.3 Sous-système

d'exploitation et de maintenance (OMC)

20

1.2 Présentation des interfaces

20

1.3 Le concept cellulaire

22

1.3.1 Le modèle

cellulaire hexagonal classique

22

1.3.2 Aspects pratiques de

la planification cellulaire

23

1.4 Caractéristiques de l'interface

Radio[5]

24

1.4.1 Partage des

ressources radio

24

1.4.2 Le duplexage

27

1.4.3 La transmission sur

l'interface radio : cas de la parole

29

1.4.4 Les canaux de

l'interface Radio [4]

29

1.5 Piles de protocole GSM

[7]

34

1.6 Performance de l'interface radio

37

1.6.1 Niveau du champ

reçu RxLev [5]

38

1.6.2 Qualité du

signal RxQual [4]

39

2. Sous-système Radio

39

2.1 Orange Cameroun S.A :

département Radio

39

2.2 Sous-système Radio : du

point de vue technique

40

2.2.1 Procédures

GSM : Call Setup

40

2.2.2 Notions de compteurs

et d'indicateurs de performance KPI (Key Performance

Indicator)

43

3. Problématique

44

Chapitre

2 :

METHODOLOGIE ET CONCEPTION

45

1. Optimisation de l'interface Radio

46

1.1 Outil d'optimisation : RNO(Radio

Network Optimisation)

46

1.2 Algorithme d'optimisation

47

1.3 Les mesures Radio mobiles

48

2. Modélisation de la plateforme

49

2.1 Etats QoS GSM/GPRS

49

2.1.1 Module de

téléchargement des compteurs bruts

49

2.1.2 Module de

traitement

51

2.1.3 Chargement dans la

base de données et agrégation des compteurs :

52

2.1.4 Calcul des

indicateurs

53

2.1.5 Déclaration

des alertes

54

2.1.6

Génération automatique du fichier de reporting

hebdomadaire.

60

2.2 Mesures Radio

61

2.2.1 Archivage des mesures

Radio

61

2.2.2 Enregistrement des

échantillons des projets de mesure

62

2.2.3 Suivi de

l'état de couverture ou de la qualité d'un site

62

3. Conception de la plateforme

63

3.1 Outils informatiques

63

3.1.1 Active Perl

63

3.1.2 SQL Server 2000

64

3.1.3 Microsoft Excel: VBA

(Visual Basic for Application)

64

3.1.4 Macromédia

65

3.2 Architecture fonctionnelle de la

plateforme

66

3.2.1 Architecture de

d'établissement de l'état QoS

66

3.2.2 Architecture des

mesures Radio

68

Chapitre

3 :

RESULTATS ET COMMENTAIRES

70

1. Profil utilisateur

71

1.1 Profil Ingénieur

71

1.2 Profil technicien

72

2. Présentation de l'interface

Web

73

2.1 Etats QoS

73

2.1.1 Déclaration

des nouvelles cellules

73

2.1.2 Détection des

points noirs GSM

75

2.1.3 Tableau de bord

77

2.1.4 Evaluation des Key

Performance Indicators KPIs

80

2.1.5 Historique

82

2.1.6 Comptes

utilisateurs

83

2.2 Mesures radio

83

2.2.1 Ajout/recherche de

projet de mesures

84

2.2.2 Evolution des

échantillons de mesure

89

2.2.3 Aspect du serveur de

mesure

90

2.2.4 Gestion des projets

de mesures

91

CONCLUSION GENERALE

92

BIBLIOGRAHIE

ET WEBOGRAPHIE

93

ANNEXES

94

L

'impression de ne pouvoir se priver aujourd'hui d'un

téléphone mobile est d'autant plus avérée que

l'intégration du GSM (Global System for Mobile

Communications) dans les activités courantes s'est accompagnée

d'un nombre impressionnant de nouveaux services dont les vertus seraient

à tort comparables à ceux de la téléphonie fixe.

Modulé par l'ascension fulgurante de la micro voire nanotechnologie, le

GSM s'est arrogé le prestige de captiver l'attention d'exploitants

désirant se tailler une part du marché dans ce contexte

s'annonçant imminamment « fructueux

financièrement ». Pour cette cause, le groupe

Orange en général, par sa filiale Orange

Cameroun S.A en particulier, n'a pas été en reste dans

cette course acharnée vers un gain certain, pouvant incessamment

échapper à tout contrôle. Les manifestations de cet

engouement insatiable se sont traduites par un déploiement massif de

sites dans le but d'assurer une couverture maximale sur l'ensemble du

territoire et de garantir une satisfaction sans conteste auprès des

abonnés.

Cependant, les encombres techniques ne se sont pas faits

longtemps attendre au vu du nombre sans cesse croissant d'abonnés - qui

atteint actuellement la barre des 3millions - affichant un vif

intérêt aux multiples services proposés. Désormais,

le taux de pénétration de cet investissement dans la couche de la

population dépendra du niveau de compétence mis en jeu dans la

mesure de délivrer une QoS (Quality of Service)

satisfaisante laquelle faisant intervenir l'art de l'optimisation.

Pour Orange Cameroun S.A, l'organisation en

département, a permis de fractionner les différents

problèmes en plusieurs parts, solvables dans chacune de ses

entités. Le département Radio en ce qui le concerne, doit

garantir le déroulement d'une communication de bout en bout sans coupure

impromptue sur le canal radio soit, de permettre des accès sans faille

au réseau. Nombre d'outils et méthodes d'optimisation,

développés par les équipementiers du réseau d'une

part et en interne d'autre part, sont à cet effet mis à la

disposition des ingénieurs Radio en vue de produire un environnement de

travail adéquat à la détection et à la

résolution des incidents pouvant éventuellement survenir sur le

réseau d'accès. Néanmoins, les limites temporelles

acceptables de traitement des données traduisant l'état du

réseau sont rapidement atteintes du fait de leur volume important,

lié aux 2104 cellules actuellement en service sur

l'étendue du territoire. Par ailleurs, la résolution de certains

problèmes peut nécessiter de recourir aux mesures Radio sur la

zone impactée et le rendu de ces informations au service optimisation

devrait au mieux se faire au moyen d'une plateforme partagée.

D'où la tache qui nous a été

confiée, celle de développer une plateforme de reporting

automatique des résultats de mesures radio et des états

Quality of Service (GSM/GPRS), de prédiction de couverture et

de C/I, dans l'optique de produire cet espace de travail. La

méthode de conception de cet outil fait essentiellement intervenir les

notions de KPIs (Key Perfomance Indicators) et de mesures Radio, lesquelles

découlent de la norme GSM qui sera explicitée dans la partie

contexte et problématique. Ensuite, l'acquisition de la

méthodologie répondant aux exigences de la problématique,

dans le chapitre qui suivra, permettra de mieux cerner les contours de la

conception d'où l'on déduira en fin de compte les

résultats escomptés

.

|

|

Chapitre

1 :

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

|

|

|

Partie 1 : La norme GSM

Partie 2 : Le Sous-système Radio

Partie 3 : La problématique

|

Le GSM, (Global System for Mobile communications), est un

système cellulaire et numérique de

télécommunication mobile. Il a été rapidement

accepté et a vite gagné des parts de marché telles

qu'aujourd'hui plusieurs pays ont adopté cette norme et plus de 3

milliards d'utilisateurs sont équipés d'une solution GSM.

L'utilisation du numérique pour transmettre les données

permettent des services élaborés, par rapport à tout ce

qui a existé. On peut citer, par exemple, la possibilité de

téléphoner depuis n'importe quel réseau GSM dans le monde.

Les services avancés et l'architecture du GSM ont fait de lui un

modèle pour la troisième génération de

systèmes cellulaires, le réseau UMTS ce en passant par le GPRS

(General Packet Radio Service).

En Europe et en Afrique le standard GSM utilise les bandes de

fréquences 900 MHz et 1800 MHz. Aux Etats-Unis par contre, la bande de

fréquence utilisée est la bande 1900 MHz. Ainsi, on qualifie de

tri-bande (parfois noté tribande), les

téléphones portables pouvant fonctionner en Europe et aux

Etats-Unis et de bi-bande ceux fonctionnant uniquement en

Europe. La norme GSM autorise un débit maximal de 9,6

kbps, ce qui permet de transmettre la voix ainsi que des

données numériques de faible volume, par exemple des messages

textes SMS, pour Short Message

Service ou des messages multimédias MMS,

pour Multimedia Message Service plus favorables

en GPRS.

1. Norme GSM [1]

1.1 Architecture du

réseau GSM

Comme tout système de radiotéléphonie, le

GSM, Global System for Mobile

Communications, doit :

· Offrir un vaste éventail de service de

télécommunications compatibles avec ceux des réseaux

fixes ;

· Offrir des services spécifiques compatibles

à la mobilité des usagers,

· Assurer la compatibilité d'accès à

n'importe quel utilisateur dans n'importe quel pays exploitant le

système GSM ;

· Assurer la localisation automatique des mobiles sous la

couverture globale de l'ensemble des réseaux ;

· Permettre une grande variété de terminaux

mobiles ;

· Obtenir une bonne efficacité spectrale ;

· Obtenir des coûts permettant d `assurer le

succès du service.

L'architecture d'un réseau GSM se subdivise en trois

sous-systèmes:

· Le sous-système radio BSS,

Base Station Sub-System, qui assure les

transmissions radioélectriques et gère la ressource radio.

· Le sous-système réseau

NSS, Network Sub-System, réalise

les fonctions d'établissements des appels et de la mobilité.

· Le sous-système d'exploitation et de

maintenance OSS, Operation Sub-System,

qui permet à l'exploitant d'administrer son réseau.

Le schéma ci-contre illustre la disposition de chacun

de ces éléments sur l'architecture ci-contre.

BSS: Base Station Sub system

NSS: Network Sub system

OMC: Operation and Maintenance Center

Figure 1 :

Architecture du GSM [1]

1.1.1 Le sous-système Radio (BSS)

Il assure les transmissions radioélectriques et

gère la ressource radio. Il est constitué de :

· Stations mobiles MS, Mobile

Station, permettant aux abonnés d'accéder aux

services de télécommunication.

· Stations de bases BTS, Base

Transceiver Station, assurant le lien radioélectrique

avec les MS.

· Contrôleurs de stations de bases

BSC, Base Station Controller qui

gèrent les BTS et assurent la fonction de concentration du trafic.

· Transcodeurs 13-64 Kbits/s

TRAU pour adapter le codage de la voix sur l'interface radio

13 Kbits/s aux circuits de parole 64 Kbits/s

du réseau fixe.

· Station de base ou

BTS

Une station de base BTS, Base

Transceiver Station, assure la couverture

radioélectrique d'une cellule (unité de base pour la couverture

radio d'un territoire) du réseau. Elle fournit un point d'entrée

dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour

recevoir ou transmettre des appels. Une station de base gère

simultanément huit communications grâce au multiplexage TDMA,

Time Division Multiple Access,

utilisé. Une station de base est essentiellement un ensemble

émetteur/récepteur, lui-même élément de la

chaîne de communication.

· Contrôleur de

station de base ou BSC

Un contrôleur de station de base BSC,

Base Station Controller, gère un

ou plusieurs stations et remplit différentes missions tant au

niveau de la communication que de l'exploitation.

Pour les fonctions des communications des signaux en

provenance des stations de base, le BSC agit comme un

concentrateur

puisqu'il transfère les communications provenant des différentes

stations de base vers une sortie unique. Dans l'autre sens, le contrôleur

commute les données en les dirigeants vers la bonne station de base.

Dans le même temps, le BSC remplit le rôle de

relais pour les différents signaux d'alarme destinés au centre

d'exploitation et de maintenance. Il alimente aussi la base de données

des stations de base. Enfin, une dernière fonctionnalité

importante est la gestion des ressources radio pour la zone couverte par les

différentes stations de base qui y sont connectées. En effet, le

contrôleur gère les transferts inter-cellulaires des utilisateurs

dans sa zone de couverture, c'est-à-dire quand une station mobile passe

d'une cellule vers une autre. Il doit alors communiquer avec la station de base

qui va prendre en charge l'abonné et lui communiquer les informations

nécessaires tout en avertissant la base de données locale

VLR,

Visitor Location Register de la nouvelle

localisation de l'abonné.

1.1.2 Sous-système Réseau (NSS)

Avant l'établissement d'une communication vers le

mobile demandé, il faut déterminer le routage à effectuer.

Le sous système réseau regroupe toutes les fonctions de routage

et de communication. Il est constitué:

v du MSC, Mobile

Switching Centre,

qui assure l'interfonctionnement du système cellulaire avec le

RTCP Réseau de

Télécommunication Commuté

Public.

v de l'enregistreur de localisation d'accueil associé

VLR, Visitor Location Register,

qui mémorise les informations dynamiques relatives aux abonnés

présents dans la zone géographique considérée.

v de l'enregistreur de localisation nominal

HLR, Home Location Register, qui

contient les données de référence propres à chaque

abonné.

v du Centre d'authentification AUC,

AUthentication Centre, qui génère et

stocke les paramètres d'authentification pour l'identification de

l'abonné.

v de l'enregistreur des identités des

équipements EIR, Equipement Identity

Register, qui contient les identités des terminaux

IMEI, International Mobile Equipement

Identity. Ce module n'existe que pour certains

opérateurs.

· Commutateur

« MSC »

Le commutateur MSC, Mobile

Switching Centre, assure l'interconnexion du réseau

mobile avec le réseau téléphonique public. Il prend en

compte les spécificités introduites par la mobilité, le

transfert intercellulaire, la gestion des abonnés visiteurs. Le

commutateur est un noeud important du réseau, il donne accès vers

les bases de données du réseau et vers le centre

d'authentification qui vérifie les droits des abonnés.

· GMSC :

Gateway Mobile-services-Switching

Centre

Si un réseau (RTCP par exemple), doit router un appel

vers un abonné mobile sans pouvoir interroger le HLR concerné,

l'appel est routé vers un MSC. Ce MSC interrogera le HLR concerné

et routera ensuite l'appel vers le MSC sous lequel le mobile est

localisé (il peut s'agir du même MSC). Un MSC qui reçoit un

appel d'un autre réseau et qui assure le routage de cet appel vers la

position de localisation d'un mobile est appelé Gateway MSC (GMSC). Il

s'agit en quelque sorte de la « porte d'entrée »

dans le réseau GSM.

· MSC

visité

Un MSC est dit visité pour un mobile, lorsque le mobile

est localise sous la zone de couverture de ce MSC. Un VMSC est également

GMSC lors d'appels d'un autre réseau (RTCP par exemple), vers des

mobiles localisés sous ce MSC.

· Enregistreur de

localisation nominal « HLR »

L'enregistreur de localisation nominal HLR,

Home Location Register est une base de

données contenant les informations relatives aux abonnés du

réseau. Dans cette base de données, un enregistrement

décrit chacun des abonnements avec le détail des options

souscrites et des services supplémentaires accessibles à

l'abonné. A ces informations statiques, sont associées d'autres

dynamiques comme la dernière localisation connue de l'abonné,

l'état de son terminal, Le HLR différencie les

entités d'abonné et de terminal : Un abonné est reconnu

par les informations contenues dans sa carte d'abonnement appelée

SIM, Subscriber Identity Module.

Les informations dynamiques relatives à l'état et à la

localisation de l'abonné sont particulièrement utiles lorsque le

réseau achemine un appel vers l'abonné, car il commence par

interroger le HLR avant toute autre action. Le HLR contient aussi la clé

secrète de l'abonné qui permet au réseau de

l'identifier.

· Centre

d'authentification « AUC »

Le centre d'authentification AUC,

Authentification Centre, est associé à un

HLR et sauvegarde une clé d'identification pour chaque abonné

mobile enregistré dans ce HLR. Il contrôle les droits d'usage

possédés par chaque abonné sur les services du

réseau. Ce contrôle est important à la fois pour

l'opérateur (contestation de facturation) et l'abonné

(fraude).

· Enregistreur de

localisation des visiteurs « VLR »

L'enregistreur de localisation des visiteurs

VLR, Visitor Location Register

est une base de données associée à un commutateur MSC. Sa

mission est d'enregistrer des informations dynamiques relatives aux

abonnés de passage dans le réseau. Cette gestion est importante

car on doit connaître dans quelle cellule se trouve un abonné pour

l'acheminement d'appel. La spécificité des abonnés GSM

étant la mobilité, il faut en permanence localiser tous les

abonnés présents dans le réseau et suivre leurs

déplacements. A chaque changement de cellule d'un abonné, le

réseau doit mettre à jour le VLR du réseau visité

et le HLR de l'abonné, d'où un dialogue permanent entre les bases

de données du réseau.

1.1.3 Sous-système d'exploitation et de maintenance

(OMC)

Le sous-système d'exploitation et de maintenance

OMC, Operation and Maintenance

Centre, est l'entité de gestion et d'exploitation du

réseau. Elle regroupe la gestion administrative des abonnés et la

gestion technique des équipements. La gestion administrative et

commerciale du réseau s'intéresse aux abonnements en termes de

création, modification, suppression et de facturation, ce qui suppose

une interaction avec la base de données « HLR ». La

gestion technique veille à garantir la disponibilité et la bonne

configuration matérielle des équipements du réseau. Ses

axes de travail sont la supervision des alarmes émises par les

équipements, la suppression des dysfonctionnements, la gestion des

versions logicielles, de la performance et de la sécurité.

1.2

Présentation des interfaces

Chaque interface, désignée par une lettre est

totalement spécifiée par la norme.

Figure 2 : Interfaces du Réseau

GSM

|

Nom

|

Position

|

Rôle

|

Protocole

|

Support

|

|

Um

|

MS - BTS

|

Transport de :

- La parole (ou des données) à 13 Kbits/s

utilise par communication et cryptée à 22 Kbits/s.

- La signalisation de gestion du trafic et des mobiles.

|

LAPDm

|

Onde Électromagnétique

|

|

Abis

|

BTS - BSC

|

Transport de :

- La parole (ou des données) à 16 Kbits/s

utilise par communication.

- La signalisation de gestion du trafic.

- La signalisation d'exploitation et maintenance de la BTS.

|

LAPD

|

Liaisons louées 2,048 Mbits/s

|

|

Ater

|

BSC - TC

|

Transport de :

-La parole (ou des données) à 16 Kbits/s utilise

par communication.

-La signalisation de gestion du trafic.

-sur certains matériels, la signalisation de gestion du

TC.

|

CCITT N°7

|

Liaisons louées 2,048 Mbits/s

|

|

A

|

TC - MSC

|

Transport de :

-La parole (ou des données) à 64 Kbits/s utilise

par communication.

-La signalisation de gestion du trafic.

|

CCITT N°7

|

Liaisons louées 2,048 Mbits/s

|

|

B

|

MSC - VLR

|

Transport de la signalisation relative à

l' « Application Mobile » MAP.

|

CCITT N°7

|

Liaisons louées 2,048 Mbits/s

|

|

C

|

MSC - HLR

|

Transport de la signalisation relative à

l' « Application Mobile » MAP.

|

CCITT N°7

|

Liaisons louées 2,048 Mbits/s

|

|

D

|

VLR - HLR

|

Transport de la signalisation relative à

l' « Application Mobile » MAP.

|

CCITT N°7

|

Liaisons louées 2,048 Mbits/s

|

|

E

|

MSC-MSC

|

Transport de :

-La signalisation relative à l' « Application

Mobile » MAP.

-La parole (ou des données) à 16 Kbits/s utilise

par communication.

|

CCITT N°7

|

Liaisons louées 2,048 Mbits/s

|

|

F

|

MSC - EIR

|

Transport de la signalisation relative à

l' « Application Mobile » MAP.

|

CCITT N°7

|

Liaisons louées 2,048 Mbits/s

|

|

G

|

VLR - VLR

|

Transport de la signalisation relative à

l' « Application Mobile » MAP.

|

CCITT N°7

|

Liaisons louées 2,048 Mbits/s

|

|

RTC

|

MSC - RTC

|

Transport de la signalisation relative à

l' « Application Mobile » MAP.

|

CCITT N°7

|

Liaisons louées 2,048 Mbits/s

|

Tableau 1 : Interfaces dans un système

GSM.[2]

1.3 Le concept

cellulaire

Pour optimiser l'utilisation des ressources radio

allouées au service mobile et permettre une densité maximale

d'usagers par unité de surface, il faut réutiliser les

fréquences sur des sites distants. Le concept cellulaire permet,

théoriquement, d'atteindre des capacités illimitées en

densifiant le réseau des stations de base.

L'opérateur dispose d'une zone à couvrir et

d'une bande de fréquences. Cette bande est divisée en deux sous

bandes dont l'une est utilisée pour les liaisons montantes ou

Uplink (mobile système) et l'autre pour les liaisons

descendantes ou Downlink (système mobile).

La zone à couvrir est divisée en

« cellules ». Une cellule est une portion

de territoire couverte par une station de base. On affecte à chaque

cellule un certain nombre de porteuses en fonction du trafic estimé dans

cette cellule. Il est possible d'utiliser la même porteuse dans une

cellule suffisamment éloignée pour qu'il n'y ait pas

interférences.

1.3.1 Le modèle cellulaire hexagonal classique

Une cellule est approximée à un hexagone qui est

le polygone le plus proche du cercle permettant de paver le plan.

Dans une hypothèse d'une répartition uniforme du

trafic sur tout le territoire à couvrir, le même nombre de

porteuses est affecté à chaque station de base. On appelle

motif, le plus petit groupe de cellules comportant l'ensemble

des canaux une et une seule fois. Ce motif est répété sur

toute la surface à couvrir. La distance minimale entre deux

émetteurs utilisant la même fréquence est appelée

« distance de réutilisation ».

La taille du motif est déterminée en fonction du

seuil C/(I + N) (rapport signal sur bruit) au-delà

duquel la réception est correcte. C est la puissance de

la station de base, I la puissance totale des

interférences et N la puissance du bruit. Plus le

C/(I + N) est bas, plus la distance de réutilisation

sera faible. Ainsi, la taille du motif pourra être réduite.

La taille K des motifs réguliers

vérifie la relation :

K = i2 + i*j +

j2 (1)

Avec i et

j, entiers naturels positifs ou nuls.

Figure 3: Exemple de motif cellulaire (k

=12)

La distance de réutilisation

D est donnée par la formule :

(2) [2] (2) [2]

Où R est le rayon de la

cellule.

1.3.2 Aspects pratiques de la planification cellulaire

La planification et le dimensionnement des cellules

nécessitent de prévoir l'évolution en trafic (trafic

global que doit écouler le système et le trafic local par

cellules) et l'affectation des cellules en fonction du motif retenu. Chaque

cellule est ensuite dimensionnée en tenant compte du trafic

prévu.

Dans l'estimation de la demande en trafic et service,

plusieurs paramètres sont considérés dont :

v la densité de population et le pouvoir d'achat des

habitants d'une région qui permettent d'estimer le taux de

pénétration de service,

v l'activité économique (heures de pointe et

localisation des centres d'affaires)

Le dimensionnement du réseau est réalisé

en ayant recours aux résultats de la théorie du trafic (formules

d'Erlang principalement). Ce type de dimensionnement étant limité

par les effets d'irrégularités du trafic en fonction du temps et

de la zone. Notamment, les ingénieurs planifient au départ afin

de couvrir au mieux les zones et optimisent au fil du temps cette

planification.

1.4

Caractéristiques de l'interface Radio[5]

1.4.1 Partage des ressources radio

La bande radio représente la ressource rare et le

premier choix architectural fût le découpage du spectre

alloué dans un plan temps/fréquence pour obtenir des canaux

physiques pouvant supporter une communication téléphonique.

Multiplexage

fréquentiel (FDMA)

Le GSM opère dans la bande des 900 MHz, où 2

fois 25 MHz de bandes ont été allouées.

Les deux parties correspondent au sens montant et au sens descendant de la

liaison (Uplink et Downlink). La largeur des canaux

étant de 200 kHz, on obtient 124 canaux duplex. Les

bandes des deux liaisons ont en outre été séparées

par 20 MHz, ce qui porte à 45 MHz

l'écart duplex. Sur une bande, on émet des signaux modulés

autour d'une fréquence porteuse qui siège au centre de la

bande.

· La bande 890-915 MHz pour le sens

mobile vers le réseau (Voie montante ou Uplink) ;

· Figure 4: Les

bandes fréquentielles du GSM [6]

La bande 935-960 MHz pour le sens

réseau vers mobile (Voie descendante ou Downlink).

Niveau de champ (dB)

890

Fréquence (MHz)

200KHz

935

200KHz

45MHz

Figure 5: Ecart adjacent - Ecart duplex

[2]

On appelle écart duplex la

différence entre deux fréquences correspondantes UpLink

et Downlink. Pour le GSM 900, Il est constant et vaut 45

MHz (Figure5).

On appelle écart adjacent la

différence entre deux fréquences consécutives

UpLink ou Downlink. Pour le GSM 900, Il est constant et vaut

200 KHz (Figure5).

Chaque porteuse (canal) GSM est

identifiée de manière unique par un numéro

n, désigné par le sigle ARFCN

Absolute Radio Frequency Channel

Number, codé sur 10 bits où la fréquence de la

voie descendante est exprimée en MHz. Pour le GSM 900,

si on indique par Fu les fréquences

porteuses montantes et par Fd les fréquences

porteuses descendantes, les valeurs de fréquence porteuse valent:

Fu (n)=890 + 0.2 x n avec 1 = n =

124

Fd (n)=935 + 0.2 x n avec 1 = n =

124

Multiplexage temporel

Le multiplexage temporel consiste à diviser chaque

canal de communication en 8 intervalles de temps de 0,

577 ms chacun appelé slot.

Figure 6: Description d'un

time slot [2]

Un mobile n'utilisera qu'un time slot

pour une communication bien précise, on pourra ainsi faire

travailler jusqu'à 8 mobiles différents sur la même

fréquence porteuse. Un slot accueille un élément

de signal radioélectrique appelé burst

décrit dans la Figure 6.

L'accès TDMA, Time

Division Multiple Access, permet aux

différents utilisateurs de partager une bande de fréquence

donnée. Sur une même porteuse, les slots sont

regroupés par paquets de 8. La durée d'une trame

TDMA est donc :

TTDMA = 8 *

TSLOT = 4.6152 ms

Comme il est exclu de transmettre toutes les informations une

seule fois, il faut découper l'information et la transmettre au moyen de

plusieurs trames consécutives. La norme GSM prévoit une

organisation spécifique de structure hiérarchique de trames.

Les structures temporelles

de la multitrame à l'hypertrame

La norme GSM définit deux structures différentes

de multitrame : la multitrame à 26

trames d'une durée de 120 ms et la multitrame

à 51 trames d'une durée de 235.8

ms. Afin de disposer d'une structure commune à ces deux types

de multitrames, on définit la supertrame

composée de 26 multitrames à 51 ou de

façon équivalente de 51 multitrames à 26.

Sur cette structure de supertrame, on définit à nouveau une

structure d'hypertrame composée de 2048

supertrames. L'ensemble est illustré à la Figure 7. La

structure de supertrame est secondaire. Seules sont importantes les

multitrames, permettant de définir les canaux logiques, et

l'hypertrame.

Figure 7 :

Présentation de la structure hiérarchique des multitrames

[5]

1.4.2 Le duplexage

Le canal physique

duplex

Le canal physique duplex correspond à deux canaux

physiques simplex, un canal physique simplex se rapportant à un slot par

trame TDMA.

Dans le GSM, le mobile émet et reçoit à

des instants différents séparés d'une durée de 3

slots.

Figure 8 : Le canal physique pour une

transmission duplex

La numérotation des

porteuses

Chaque porteuse est identifiée de manière unique

par un numéro n, appelé ARFN,

Absolute Radio Frequency Number, et est

exprimée comme suit :

Figure 9 : Le partage fréquentiel duplex

Compensation du temps de

propagation aller et retour

Les différents utilisateurs d'un système

cellulaire sont à des distances variables de leur station de base et

endurent des délais de propagation variables. Or l'onde

électromagnétique se propage à la vitesse de la

lumière soit c = 300 000 km/s. Cette vitesse est très

élevée, mais pas infinie et les retards engendrés par la

distance se font sentir sur le timing puisqu'une distance de 30 km cause un

retard de 100 us.

En l'absence de la compensation du temps de propagation aller

et retour, deux mobiles situés à des distances différentes

de la BTS et qui émettent consécutivement sur la même

trame TDMA voient leurs slots se chevaucher. On introduit dont en plus de la

bande de garde un paramètre de compensation appelé

« avance de temps » TA, Timing

Advance, correspondant au temps de propagation aller et retour. Le

mobile éloigné doit avancer l'émission de chacun de ses

slots d'une durée ôp par

rapport à l'instant nominal de début de slot.

Figure 10 : L'importance du Timing Advance

Le Timing Advance est donc une estimation de la distance entre

le mobile et la station de base. Par convention la distance en mètres

(m) qui en découle est donnée par la relation ci-dessous

(3) [15] (3) [15]

Où

(4) (4)

Les 3.69us représentant la

période d'un symbole.

1.4.3 La transmission sur l'interface radio : cas de la

parole

A près avoir divisé le signal de parole en blocs

de 20 ms, chaque bloc est codé (codage de parole) en

260 bits qui subissent ensuite un codage de canal les

conduisant à 456 bits de parole protégée.

Enfin vient la transmission où les 456 bits sont divisés en 8

blocs de 57 bits (demi-burst) qui sont

véhiculés à travers 8 trames TDMA. Chaque demi-burst de

paquets de parole n° i est combiné avec un demi-burst de la trame

de parole n° i-1 correspondant aux 20 ms de paroles

précédentes.

Figure 11 : La transmission d'une trame de parole sur

8 trames TDMA

1.4.4 Les canaux de l'interface Radio [4]

On distingue deux grandes catégories de canaux :

les canaux physiques et les canaux logiques.

Les canaux physiques

Chaque utilisateur utilise un slot par trame TDMA. Les slots

sont numérotés par un indice TN qui varie de 0 à 7. Un

« canal physique » est donc constitué par la

répétition périodique d'un slot dans la trame TDMA sur une

fréquence particulière.

Les canaux logiques

Sur une paire de fréquences, un slot particulier parmi

huit est alloué à une communication avec un mobile donné.

Cette paire de slots forme un canal physique (duplex) qui correspond dans ce

cas à un circuit téléphonique. Il forme alors la base de

deux canaux logiques ; d'abord le TCH, Traffic

Channel, qui porte la voie numérisée, mais aussi un

petit canal de contrôle, le SACCH, Slow

Associated Control Channel, qui permet principalement

le contrôle des paramètres physiques de la liaison.

D'une manière générale, il faut

prévoir sur une interface radio une multitude de fonctions de

contrôle qui sont de nature et de niveau variés. Il faut, en

particulier :

v diffuser des informations systèmes,

v prévenir les mobiles des appels entrants et faciliter

leur accès au système,

v contrôler les paramètres physiques avant et

pendant les phases actives de transmission,

v fournir des supports pour la transmission de la

signalisation téléphonique.

On distingue aussi deux grandes classes de canaux logiques:

les canaux dédiés et les canaux non dédiés.

Les

canaux dédiés

Un canal logique

dédié fournit une ressource réservée à un

seul mobile. Ce dernier se verra réserver dans une structure de

multitrame, une paire de time slots (un en émission,

un en réception) dans laquelle il est le seul à transmettre et

à recevoir. Dans la même cellule, aucun autre mobile ne peut

transmettre ni recevoir dans un même slot à la même

fréquence. Les canaux dédiés sont duplex.

Figure 12 : Les canaux logiques

dédiés [5]

On distingue :

· Les canaux TCH et

SDCCH

Ils transportent des informations utilisateur (voix,

données) ou en provenance des couches hautes (applicatives) du

système. Suivant le type d'information transportée, il s'agit des

canaux de trafic TCH, Traffic Channel,

ou des canaux de signalisation SDCCH, Stand-Alone

Dedicated Control Channel. Les premiers permettent de

transmettre la parole ou les données. Les canaux de signalisation

SDCCH ont un débit plus faible que celui des canaux

TCH. Ils peuvent être vus comme des TCH

de taille réduite, dédiés à la

signalisation.

Les canaux SDCCH sont requis pour mener

à bien les procédures suivantes:

· Mise à jour de localisation : le mobile

informe le système dans quelle zone de localisation il se trouve.

· Procédure IMSI Attach, qui permet

au mobile de se faire connaître auprès du réseau et

d'accéder aux services souscrits.

· Procédures IMSI Detach,

qui Permet au mobile ou au réseau de s'informer l'un ou

l'autre lorsque les services gérés par le MSC ne sont plus

accessibles.

· Initiation d'appel. · SMS,

Short Message Service.

· SACCH

Une liaison radio est fluctuante. Il n'est pas possible de

dédier un canal à un mobile sans le contrôler en

permanence. Il faut constamment ajuster des paramètres pour conserver

une qualité de service acceptable. Enfin, le réseau doit

vérifier que le mobile est toujours actif sur le canal. Les canaux

dédiés TCH et SDCCH possèdent chacun un canal de

contrôle associé à faible débit appelé

SACCH, Slow Associated Control

Channel. Le canal SACCH supporte les informations

suivantes :

Compensation du délai de propagation aller-retour

(round trip delay) par le mécanisme d'avance en temps,

Contrôle de la puissance d'émission du terminal

mobile,

Contrôle de la qualité du lien radio,

Rapatriement des mesures effectuées sur les stations

voisines.

· FACCH

Le canal SACCH est alloué conjointement à un

canal dédié (TCH ou SDCCH) et permet d'écouler

différents types de contrôle ou de signalisation. Cependant son

débit est très faible (380 bit/s) et il introduit des

délais assez importants de l'ordre d'une demi-seconde. Lorsque le canal

alloué est un TCH, on suspend dans ce cas d'urgence, la transmission des

informations usagers, et on récupère la capacité ainsi

libérée afin d'écouler la signalisation. On obtient donc

un nouveau canal de signalisation appelé FACCH,

Fast Associated Control Channel.

Lorsque le canal dédié alloué est un

SDCCH, ce dernier peut écouler tous les types de signalisation, en

particulier la signalisation rapide nécessaire au déroulement

d'un handover ; il n'y a pas dans ce cas de nécessité

d'introduire le FACCH.

Les canaux non

dédiés

Un canal logique non dédié est simplex et

partagé par un ensemble de mobiles. Dans le sens descendant, cela

signifie que les données sont diffusées et tous les mobiles de la

cellule sont à l'écoute du canal, si, bien sûr, la cellule

est suffisamment chargée. Ces données peuvent concerner le

système dans son ensemble ou des mobiles qui doivent être

réveillés (appel entrant) et qui ne disposent pas encore de

canaux dédiés. Dans le sens montant, la fonction remplie par un

canal non dédié est la fonction d'accès multiple.

On distingue deux classes de canaux non

dédiés :

§ Les canaux de contrôle diffusés

BCCH, Broadcast Control

Channel ;

§ Les canaux de contrôle commun

CCCH, Common Control Channel.

· Les canaux de

contrôles diffusés BCCH (Broadcast Control Channel)

Figure 13 : Les canaux de

contrôle diffusés BCCH [2]

Les canaux logiques en diffusion permettent à chaque

mobile de s'accrocher au système local en acquérant les

paramètres analogiques et logiques nécessaires. Il s'agit des

canaux suivants :

o Le canal FCCH, Frequency

Control Channel, pour le calage en

fréquence ;

o Le canal SCH, Synchronisation

Channel, pour la synchronisation en temps ;

o Le canal BCCH, Broadcast

Control Channel, pour la diffusion des informations locales

du système.

Le canal CBCH, Cell

Broadcast Channel, pour la diffusion des informations

spécifiques (informations routières, météo,

etc.).

· Les canaux de

contrôles communs CCH (Common Control Channel)

Figure 14: Les canaux de

contrôle communs [2]

Ils sont impliqués dans toutes les procédures

d'accès du mobile au réseau. On distingue :

· Le canal d'accès aléatoire

RACH, Random Access

Channel, mobile, vers réseau) est utilisé par le

mobile en mode ALOHA pour accéder au réseau

lorsqu'il veut s'enregistrer dans une cellule ou passer un appel. Le protocole

d'accès dit ALOHA consiste à émettre un appel sur le canal

d'accès sans précaution particulière. Si un autre mobile

utilise le même canal au même moment, il y a risque de collision et

de perte des messages émis. Au bout d'un temps aléatoire, il y a

alors réémission, en principe de manière non

simultanée, donc sans collision. Ce type de protocole est peu performant

en cas de forte charge. C'est un point faible du GSM ;

· le canal d'allocation de ressources

AGCH, Access Grant Channel,

réseau vers mobile est utilisé pour allouer des ressources

dédiées (canal de signalisation SDCCH ou canal de trafic TCH) au

mobile qui les a demandées via un canal d'accès aléatoire

RACH ;

· Le canal de messagerie PCH,

Paging Channel, réseau vers mobile] est

utilisé pour rechercher et avertir un mobile lors d'un appel en

provenance du réseau. Il est à noter qu'un mobile n'a jamais

l'usage d'un AGCH et d'un PCH en même temps.

· Le canal

BCCH

Le canal BCCH, Broadcast

Control Channel, permet la diffusion des données

caractéristiques de la cellule. C'est par ce canal que le mobile peut

identifier la cellule sur laquelle il se trouve. Il comprend les informations

système diffusées au mobile. Ces informations sont

diffusées plus ou moins fréquemment suivant la rapidité

d'acquisition par le mobile.

Le BCCH contient des informations déterminant les

règles d'accès à la cellule :

· Les paramètres de sélection de la cellule

permettent à un mobile de déterminer s'il peut se mettre en

veille sur la cellule après une mise sous tension ou après y

être entré ;

· Le numéro de zone de localisation permettant au

mobile de savoir si une inscription est nécessaire (deux diffusions par

seconde).

Chaque cellule diffuse également son identité

complète CI, Cell Identity, au

sein de la zone de localisation.

1.5 Piles de

protocole GSM [7]

Le réseau GSM est défini à partir de

couches de protocoles utilisées au niveau des

différentes interfaces :

o l'interface Um (entre le MS et la BTS),

o l'interface Abis (entre la BTS et le

BSC),

o l'interface A (entre le BSC et le MSC).

Les interfaces ainsi que les protocoles qu'elles utilisent

sont normalisés. Toutefois, les normes de certaines interfaces telles

que l'interface Abis ne sont pas toujours respectées par les

constructeurs.

Figure 15 :

Présentation des piles de protocoles sur les

différentes interfaces [7]

La structuration en couches reprend le modèle OSI pour les

3 premières couches:

o Couche physique,

o Couche liaison de données,

o Couche réseau.

La couche physique définit l'ensemble

des moyens de transmission et de réception physique de l'information.

Sur l'interface Abis, le transport des informations se fait

numériquement. Au niveau de l'interface radio, cette couche est plus

compliquée à cause de multiples opérations à

effectuer : codage correcteur d'erreur, multiplexage des canaux logiques,

mesures radio à effectuer.

La couche de liaison de données permet

de fiabiliser la transmission entre deux équipements.

Sur l'interface Abis, cette couche reprend les principales

caractéristiques du RNIS; On utilise, pour le support de la

signalisation, le protocole LAPD, Link

Access Protocol for the D Channel, basé sur le

protocole HDLC (numérotation des trames,

mécanisme de correction d'erreurs).

Sur les interfaces Um et A, on utilise respectivement le

LAPDm, Link Access Protocol for the

D Channel modified, spécifique au GSM et le

MTP niveau 2 (SS7, Signalling System number

7).

La couche réseau permet

d'établir, de maintenir et de libérer des circuits

commutés (parole ou données) avec un abonné du

réseau fixe. Cette couche comprend 3 couches RR, MM et CM, cette

dernière couche étant elle-même divisée en 3

sous-couches CC, SS et SMS.

Dans le but d'indiquer à quelle couche ou sous-couche

chaque message de niveau 3 se rattache, on introduit un discriminateur de

protocole PD, Protocol Discriminator,

avec PD = RR, MM...

La sous-couche RR, Radio

Ressource, traite l'ensemble des aspects radio. En effet, elle

gère l'établissement, le maintien et la libération des

canaux logiques. Au niveau du mobile, elle sélectionne les cellules et

surveille la voie balise à partir des mesures effectuées par la

couche physique. Elle est principalement présente dans la MS et le

BSC : les messages transitent entre les deux entités en passant par la

BTS mais ne sont pas interprétés par celle-ci. Toutefois,

quelques messages sont échangés entre le mobile et la BTS ou

entre la BTS et le BSC. Pour cela, la BTS comporte deux entités RR' et

RSL permettant de dialoguer respectivement avec l'entité RR de la MS et

l'entité RSL du BSC.

La sous-couche MM,

Mobility Management gère l'itinérance.

Elle prend donc en charge la localisation, l'authentification et l'allocation

du TMSI.

La sous-couche CM,

Connection Management, est découpée en trois

parties :

o L'entité CC, Call

Control, traite la gestion des connexions de circuits.

o L'entité SMS, Short

Message Service assure la transmission et la

réception des messages courts.

o L'entité SS,

Supplementary Services, gère les services

supplémentaires.

Les messages des sous-couches CM et MM transitent dans le BSS

sans être pris en compte par la BTS et le BSC.

L'interface A utilise les protocoles suivants :

· Le protocole MTP (Message Transfert

Part) qui est divisé en trois niveaux (MTP1, MTP2 et MTP3) proches des

trois premières couches du modèle OSI (couche physique, couche

liaison de données et couche réseau). Son but est de permettre le

transport et la distribution fiable des informations de signalisation à

travers le réseau et aussi de réagir aux pannes afin d'assurer

continuellement la transmission.

· Le protocole SCCP,

Signalling Connection Control Part, ce

protocole permet de transporter des informations de signalisation avec ou sans

connexion.

· Le BSSAP, BSS

Application Part, comprend le BSSMAP et le DTAP. Deux types

de messages peuvent être échangés entre le BSC et le MSC :

les messages interprétés par le BSC concernent la sous-couche

BSSMAP et les autres messages transitant entre le mobile et le MSC sont

traités par la sous-couche DTAP (dans ce deuxième cas, le BSC

joue le rôle d'un répéteur). Un mécanisme de

distribution permet d'aiguiller correctement les messages suivant leur type

DTAP ou BSSMAP.

Le protocole BSSMAP, BSS

Management Application Part, cette sous-couche BSSMAP

gère les ressources radio. Elle est utilisée pour gérer

les handover et les mises à jour de localisation. Les trames BSSMAP sont

encapsulées dans la partie « données » des

trames SCCP.

Le protocole DTAP, Direct

Transfert Application Part, ce protocole prend en

charge les messages CM et MM entre le mobile et le MSC. Le BSC est

considéré comme « transparent : les messages transitent

sans modification entre le mobile et le MSC. Les trames DTAP sont

encapsulées directement dans des trames SCCP ou bien dans des trames

BSSMAP.

Figure 16 : Les

différentes interfaces avec leurs débits

respectifs [7]

Comme le MSC est relié au RTCP qui

utilise des débits de 64 kbit/s, l'interface A doit présenter

également le même débit pour être compatible.

Or, la capacité des canaux de trafic à

l'interface Abis est de 16 kbit/s. Par conséquent, il est

impératif de convertir les débits : ceci est

réalisé grâce au Transcodeur (TRAU) placé entre le

BSC et le MSC. L'interface A est en réalité l'interface qui relie

le MSC au TRAU.

Quant au lien qui existe entre le BSC et le TRAU, c'est

l'interface ATER (MIC HighWay). Mais avant cette opération, on

multiplexe d'abord plusieurs interfaces Abis sur une même interface Ater.

Puis, après le passage dans le transcodeur, une interface Ater peut

être scindée en 3 interfaces A.

1.6 Performance de

l'interface radio

Pour juger la qualité de la liaison radio nous avons

deux paramètres à notre disposition : le

RxQual et le RxLev. Ces derniers sont

mesurés au niveau de la BTS pour juger la qualité de la liaison

montante et au niveau du mobile pour juger la qualité de la liaison

descendante.

1.6.1 Niveau du champ reçu RxLev

[5]

Le niveau de champ provenant de la BTS mesuré au niveau

du mobile s'appelle le RxLev. Il est mesuré sur 64

niveaux, de 0 à 63 représentant respectivement les puissances de

-110 à -47 dBm par pas de 1 dB. On

distingue alors le RxLev Full qui est une mesure sur tous les bursts

de la trame sans exception, du RxLev Sub qui est une mesure sur les

bursts effectivement utilisés. Ce dernier cas se

présente lorsqu'on économise la puissance du mobile en mettant

à profit la possibilité DTX,

Discontinuous Transmission, transmission discontinue. La

transmission discontinue consiste à interrompre l'émission

pendant les silences de parole pour diminuer l'énergie émise sur

la voie radio d'où une réduction de la consommation des batteries

des mobiles et une diminution du niveau moyen d'interférences. Il en est

de même au niveau de la BTS.

On distingue quatre types de service :

* Le service

« Indoor» qui permet le bon

déroulement des communications à l'intérieur des

bâtiments. Cette catégorie de service se subdivise à son

tour en deux:

- le « Deep

Indoor » : -47 à -64 dBm, lorsqu'il se trouve

plus à l'intérieur,

- le « Soft

Indoor » : -65 à -74 dBm, lorsque l'utilisateur

se trouve juste derrière la façade d'un bâtiment.

* le service

« Outdoor » : -85 à -95 dBm,

qui indique les conditions nécessaires pour le bon déroulement

d'une communication en extérieur.

* le service

« Incar » : -95 à

-110 dBm, qui tient compte des utilisateurs se trouvant dans une voiture.

|

RXLEV

|

|

Deep Indoor

|

-65 dBm à 0 dBm

|

|

Indoor

|

-75 dBm à -65 dBm

|

|

Incar

|

-85 dBm à -75 dBm

|

|

Outdoor

|

-95 dBm à -85 dBm

|

|

Carkit

|

-110 dBm à -95 dBm

|

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des niveaux

de champs

1.6.2 Qualité du signal RxQual

[4]

La qualité du signal est évaluée via le

paramètre RxQual. Il est obtenu en quantifiant le taux

d'erreurs binaires BER, Bit Error

Ratio, sur 8 niveaux (3 bits) suivant la correspondance

définie dans le tableau ci-dessous. Une valeur représentative

permet de représenter chaque niveau de RxQual, elle peut être

utilisée pour moyenner diverses mesures du RxQual. Elle correspond

à la moyenne géométrique des bornes de la plage ;

ainsi la valeur représentative du niveau RxQual i est BER

(i) = . .

Le taux d'erreurs BER est calculé sur ½ seconde

environ comme le RxLev. Il faut noter que ces mesures de RxQual se font, sur

les deux liaisons, avant le code correcteur d'erreur.

|

RXQUAL

|

|

Bonne Qualité

|

0 - 4

|

|

Qualité moyenne

|

5 - 6

|

|

Mauvaise qualité

|

7

|

Tableau 3: Tableau récapitulatif de niveau de

qualité

Le tableau ci-dessous illustre les correspondances entre le

niveau de qualité RxQual et le taux d'erreur binaire.

|

RxQual

|

BER, plage de valeurs

|

Valeur représentative

|

Interprétation

|

|

0

|

BER = 0.2%

|

0,4%

|

Très bonne qualité

|

|

1

|

0.2% = BER = 0.4%

|

0,28%

|

Bonne qualité

|

|

2

|

0.4% = BER = 0.8%

|

0,57%

|

Bonne qualité

|

|

3

|

0.8% = BER =1.6%

|

1,13%

|

Qualité médiocre

|

|

4

|

1.6% = BER = 3.2%

|

2,26%

|

Qualité médiocre

|

|

5

|

3.2% = BER = 6.4%

|

4,53%

|

Médiocre

|

|

6

|

6.4% = BER = 12.8%

|

9,05%

|

Mauvaise

|

|

7

|

12.8% = BER

|

18,10%

|

Très mauvaise

|

Tableau 4 :

Correspondance entre le niveau de qualité RxQual et le taux d'erreur

binaire

2. Sous-système Radio

2.1 Orange Cameroun

S.A : département Radio

Le sous-système Radio du point de vue organisationnelle

à Orange Cameroun S.A est tenu par le

département Radio, de la direction développement Réseau.

Leurs missions principales sont les suivantes :

· Planifier le déploiement de nouveaux sites dans

des zones où la demande en trafic devient saisissante ;

· Valoriser le réseau déployé en

dimensionnant des répéteurs ou en proposant des solutions de

couverture « indoor », si la qualité du signal

devient mauvaise ;

· Optimiser le réseau existant dans le but de

garantir auprès des clients des demandes d'accès au réseau

sans coupure ni congestion.

· Mesurer les niveaux de champ ou de la qualité

des liens au besoin, afin de fournir à l'optimisation une plus large

marge de manoeuvre dans l'analyse des incidents.

En ce qui nous concerne, le travail qui nous a

été confié cadre bien avec les objectifs du service

optimisation et son élaboration requiert une bonne maitrise du

sous-système Radio du point de vue technique et de la

problématique qu'elle dégage.

2.2

Sous-système Radio : du point de vue technique

Il est constitué de la station mobile (MS), de la

station de base (BTS) et du contrôleur de station BSC. Sa principale

activité est l'allocation dynamique des canaux de trafic et de

signalisation lors d'une demande d'accès au réseau ou lors de la

réception d'un appel entrant. Cette phase rentre dans le

préambule de toutes les requêtes ou procédures GSM.

2.2.1 Procédures GSM : Call

Setup

La norme GSM dispose de plusieurs procédures. Il peut

être cité entre autres :

· La sélection et la resélection ;

· Appel entrant/sortant ;

· SMS (Short Message

Service) ;

· HO (Hand Over) ;

· Mise à jour de localisation ;

· ...

Les procédures GSM représentent les

différentes requêtes que le mobile envoie ou reçoit lors

d'un échange avec le réseau. Ces échanges se font en

général sur les canaux de signalisation dans un premier temps et

pour finir sur un canal de trafic. Notons tout de même que certains

échanges ne se contentent que des canaux de signalisation c'est pourquoi

pour illustrer les différents messages échangés entre les

équipements l'on fera appel au Call Setup A

(appel sortant) simplifié, qui utilise à la fois les ressources

de signalisation et de trafic.

Pour un souci de clarté, les phases d'allocation des

canaux de signalisation et de trafic seront séparées.

Phase d'allocation des canaux SDCCH

1

2

3

4

5

6

7

8

Start T3101

MC8B

MC148

MC8C

Stop T3101

MC02

9

7

Figure 17 : allocation

des canaux de signalisation SDCCH

Description liminaires des blocs :1

2

Demande d'accès au réseau par le canal

RACH ;

Demande du canal SDCCH et incrémentation du

compteur MC8C;

3

4

Activation du canal SDCCH et incrémentation du compteur

MC148. En cas de congestion, il ya coupure d'appel (SDCCH congestion) et

retentative;

5

Accusé d'activation du canal SDCCH ;

6

Allocation du canal SDCCH sur l'Abis et

déclenchement du WatchDog T3101;

7

Allocation du canal SDCCH sur l'interface Radio par le

canal AGCH;

Confirmation d'une allocation réussie ;

8

9

Confirmation d'une allocation réussie sur

l'interface A et arrêt du timer T3101. Dans le cas où ce

timer s'expire avant réception de ce message alors il y aura

échec d'allocation du canal SDCCH (SDCCH failure);

Phase d'authentification et de chiffrement. En cas de coupure

sur ce canal, on parle de SDCCH Drop.

A la suite de cette phase d'authentification et de

chiffrement, il est initié la phase d'allocation du canal de trafic.

2

1

3

4

5

Start T3107

MC140b

MC703

Stop T3101 MC718