_

Faites votre page de garde !

REMERCIEMENTS

Mes sincères remerciement à l'endroit de Mme

MARIE- SAINTE MICHELINE pour avoir accepté de diriger et coordonner ce

mémoire. Sa lecture attentive et critique des versions successives de ce

texte a très largement contribué à ce que cette recherche

soit menée à son terme.

Je tiens également à remercier toutes les

personnes qui, de près ou de loin et parfois même sans le savoir,

ont permis à ce travail d'aboutir.

LISTE DES ABREVIATIONS

BEAT : Brevet d'Etudes Agricoles

Tropicales

BIT : Bureau International du

Travail

CETA : Collège

d'Enseignement Technique Agricole

CEMA : Collège

d'Enseignement Moderne Agricole

CLA : Classification of Learning

Activities

CPR : Centre de Promotion

Rurale

DEAT : Diplôme d'Etudes

Agricoles Tropicales

ENSFEA : École Nationale

de Formation en Enseignement Agricole

ETFP : Enseignement Technique et

Formation Professionnelle

INSEE : Institut National de la

Statistique et des Études Économiques

IFSE : Ingénierie de la

Formation et Système de l'Emploi

LTA : Lycée Technique

Agricole

PIB : Produit Intérieur

Brut

PND : Plan National de

Développement

SNFAR : Stratégie

National pour la Formation Agricole et Rurale

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

1

LISTE DES ABREVIATIONS

2

SOMMAIRE

3

INTRODUCTION

4

PARTIE 1 : LE CONTEXTE HISTORIQUE ET

PROBLEMATIQUE GENERALES

6

Chapitre 1 : Itinéraire historique

du système éducatif agricole béninois

6

Chapitre 2 : Approche conceptuelle

12

1. Concept de

l'efficacité

12

1.1 L'efficacité interne

13

1.1.1 Programme et Contenu

15

1.1.2 Qualité de l'Enseignement et du Corps

Professoral

15

1.1.3 Intégration de l'Enseignement

Pratique

15

1.1.4 Accès à l'Enseignement

Agricole

16

1.1.5 Adaptation aux besoins locaux

16

1.2 L'efficacité externe

16

1.3 Rentabilité des investissements

d'enseignement Agricole dans le contexte béninois

18

1.3.1 Insertion Professionnelle

18

1.3.2 Marché du Travail :

20

1.3.3 Secteur Informel

21

PARTIE II : PRESENTATION DES

HYPHOTHESES ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE

24

Chapitre 1 : les différentes

hypothèses énoncées pouvant permettre de mesurer

l'efficacité du système éducatif béninois

24

1. Présentation du lycée

agricole de Kika

26

2. Evolution de l'effectif

29

PARTIE III : PRESENTATION DES

RESULTATS

31

Chapitre 1 : les résultats

obtenus

31

Chapitre 2 : Discussion et

vérification des hypothèses de recherche sur l'efficacité

du système éducatif béninois.

36

Conclusion

38

RÉFÉRENCES -

BIBLIOGRAPHIQUES

40

Annexe

42

INTRODUCTION

Comme d'autres pays africains, l'économie du

Bénin repose principalement sur l'agriculture. Le secteur agricole

représente 15% des revenus de l'État, 75% des revenus

d'exportation et 32% du PIB. Environ 70 % de la population béninoise

participe à la production agricole, mais malgré un nombre

important de producteurs à l'échelle nationale, la production

agricole contribue faiblement à la recette de l'État. Les

pratiques traditionnelles de la production agricole et le manque de

connaissances quant à l'attente d'une meilleure productivité

contribuent en partie à cette contre-performance.Face à cette

situation, le gouvernement béninois a compris que la contre-performance

observée ne pouvait être dissociée de l'efficacité

de son système d'enseignement agricole, surtout dans le contexte de

recherche pour un développement durable. Les autorités du secteur

agricole béninois ont donc pris la décision de repenser le

concept d'éducation adopté. Ce dernier étant défini

comme un processus de formation et de développement des aptitudes, des

connaissances, de l'esprit et du caractère de l'individu,

L'éducation englobe l'acquisition du savoir, du savoir-faire et du

savoir-être. Pendant la première décennie du XXe

siècle, la formation technique et professionnelle, en particulier dans

le domaine agricole, demeurent un système en attente de réformes.

L'offre de formation ne correspond pas aux besoins du marché du travail

et la formation pratique est insuffisante.

Dès les années 1991, Le système

éducatif du Bénin a connu des transformations importantes. Il est

possible pour toutes personnes dans le pays d'obtenir une formation

professionnelle à la fois efficace et fiable. Selon la revue de l'UNESCO

réalisée en 2013 sur les politiques de formation technique et

professionnelle au Bénin, L'enseignement dispensé dans les

lycées et collèges techniques agricoles apparaît en

déphasage avec les réalités du pays. Il a

été observé un écart entre la population active

dans le domaine agricole et le nombre d'élèves et lycéens

qui sont inscrits dans les établissements agricoles.

Fort de ce constat, Il est impératif de mesurer

l'efficacité du système d'enseignement agricole béninois.

Le choix de notre sujet se justifie en deux étapes.

Dans un premier temps, nous avons constaté que l'offre

de la formation n'est pas en adéquation avec les réalités

du marché du travail. Dans un second temps, on constate que seuls 10%

des diplômés de l'enseignement agricole exercent dans un

métier du secteur agricole. L'objectif de notre étude est de

déterminer à quel point le système d'enseignement agricole

au Bénin est-il efficace du point de vue interne et externe. À

savoir si le Bénin dispose d'un meilleur système éducatif

dans le domaine agricole? À savoir si les élèves issues

des collèges et lycées de formations agricoles du Bénin

accèdent -ils facilement au marché de l'emploi?

Pour parvenir au bout de notre recherche, notre travail sera

subdivisé en trois parties. Dans une première partie nous

aborderons le contexte historique et la problématique de notre sujet.

Après une deuxième partie démontrant notre démarche

méthodologiqueainsi que la population cible et enfin une

troisième partie qui sera consacrée à la

présentation de nos résultats et la vérifications de nos

hypothèses.

PARTIE 1 : LE CONTEXTE

HISTORIQUE ET PROBLEMATIQUE GENERALES

Dans cette première partie, il s'agira de

présenter l'itinéraire historique de système

éducatif agricole béninois, expliquer les facteurs à

prendre en compte pour mesurer l'efficacité d'un système

éducatif.

Chapitre 1 :

Itinéraire historique du système éducatif agricole

béninois

Depuis son indépendance à nos jours, La

formation professionnelle agricole et rural au Bénin a connu deux phases

au plan structurel et administratif. La première phase correspond

à l'époque où le ministère chargé de

l'Agriculture était responsable de la direction de l'enseignement

agricole et des établissements d'enseignement technique agricole.

À partir de 1975, commence la deuxième phase où le

Ministère chargé de l'Éducation est chargé de

superviser les collèges et lycées agricoles. Au moment où

le Ministère de l'Agriculture était chargé de la direction

de l'enseignement agricole, la stratégie de formation professionnelle

agricole développée était en accord avec les objectifs de

la politique agricole nationale. Par ailleurs, il existait une parfaite

synergie entre les flux d'apprenants pour les formations d'entrée, d'une

part, et les besoins réels des professions ouvertes et du marché

du travail, d'autre part.

Cependant, depuis 1975, tous les établissements

d'enseignement technique secondaire et de la formation professionnelle ont

été placés sous la juridiction du ministère

national de l'Éducation, et il n'y a plus de réformes de

l'enseignement agricole directement liées aux politiques agricoles.

Toutes les réformes conçues et mises en oeuvre ont

été intégrées dans le cadre global du sous-ensemble

auquel elles appartiennent désormais, à savoir «

l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETFP) ». Ainsi,

de 1960 à nos jours, le Bénin a connu deux réformes

majeures en matière de formation professionnelle agricole à

savoir : la ruralisation de l'éducation mise en oeuvre dans la

première décennie après l'indépendance et la

Promotion de l'entrepreneuriat agricole.

Ruralisation de l'éducation : Pour

soutenir la politique agricole dans la « lutte contre l'exode

rural », le ministère national de l'Éducation a

créé le Plan de développement économique et social

(PDES) en 1966, qui se concentre sur la ruralisation de l'éducation. Le

programme vise à initier les technologies agricoles à un nombre

suffisant de jeunes écoliers pour faciliter leur intégration

post-études dans le secteur agricole productif. Sa première

partie s'adresse à un public qui entend continuer à apprendre. Il

s'agit d'élèves du primaire et du secondaire de l'enseignement

général. Dans cette optique, plusieurs écoles primaires

ont été sélectionnées à travers le pays. Ces

écoles pilotes sont appelées : « écoles primaires

ruralisées ». Au niveau secondaire également, quatre

collèges d'enseignement agricole moderne (CEMA) ont été

créés à Adjohoun, Come, Kandi et Savalou. Les

étudiants de ces écoles et collèges recevaient des cours

de sciences agricoles en plus de l'enseignement classique et effectuaient des

heures de travaux pratiques dans des domaines gérés par les

établissements d'enseignement. Du matériel technique et des

livres agricoles publiés par le Bureau de recherche technique et de

documentation (BTED), l'organisme directeur, ont été

distribués aux enseignants. Des examens Pratiques Agricole comptaient

à la fois pour l'évaluation continue des connaissances et

à l'examen du Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC). Les

étudiants inscrits à ces cours ont la liberté de

poursuivre leurs études classiques au lycée ou à

l'université, selon leur propre choix. Les jeunes agriculteurs et

artisans qui souhaitent devenir des centres d'innovation technologique dans

leur environnement bénéficient d'une formation de courte

durée dans le deuxième pilier du programme de

développement économique et social. Ces écoles partenaires

offrent une formation pratique aux élèves de niveau CM2

après deux années de préparation. Les apprenants

participent activement à la gestion collective des ressources de

formation pour cultiver un esprit coopératif dans le milieu agricole.

L'École normale de Porto Novo et le Centre de formation des

maîtres d'agricoles Ouidah ont été utilisés pour

former les enseignants de ces écoles d'enseignement

général ruralisées et coopératives (écoles

pratiques agricoles). Malheureusement, la réforme éducative, qui

articulait fortement la politique agricole à celle éducative dans

tous ses domaines, n'a duré que six ans. L'initiative s'est

estompée en 1973 par manque de volonté politique devant relayer

les bailleurs de fonds dans la prise en charge du fonctionnement du dispositif

mis en place(SNFAR versionvalidée de Décembre 2014

p.16.)

En 1972, la "révolution"a créé

l'École Nouvelle, qui représente la nouvelle philosophie

éducative. Le programme basé sur la professionnalisation de

l'éducation a continué entre 1974 et 1989 à travers :

· la mise en place d'un dispositif d'orientation

post-primaire vers les métiers en faveur des apprenants

précocement éjectés du circuit scolaire ;

· la généralisation des coopératives

scolaires de production dans tous les établissements publics du pays.

Cette ère a été marquée au niveau

du système éducatif par une seule réforme :

La réforme de 1975 portant sur l'École Nouvelle

et qui préconisait une meilleure professionnalisation de l'enseignement.

Il était même prévu un dispositif d'orientation vers les

métiers à partir de la fin du cours primaire pour

récupérer les « rebuts » du système

éducatif. La Promotion de l'entreprenariat agricole : À travers

la crise économique et financière qu'a connu le Bénin dans

années 80 a contraint le gouvernement, sous l'injonction de la Banque

Mondiale et du Fonds Monétaire International, à signer un

Programme d'Ajustement Structurel. L'une des conséquences de ce

programme a été le gel de recrutement systématique dans la

fonction publique avec le dégraissage du personnel Agent Permanent de

l'Etat (APE). En réponse à cette conjoncture socio-

économique difficile, le gouvernement a procédé à

la révision des programmes de formation dans les collèges et

lycées agricoles. Les nouveaux programmes ainsi mis en place dès

1996 reposaient sur trois piliers fondamentaux que sont la polyvalence, la

technicité et la culture entrepreneuriale. Cette nouvelle orientation de

l'enseignement technique agricole tournée vers la formation à

l'auto-emploi va être confirmée dans le « Document de

réforme et d'orientation de l'Enseignement Technique et de la Formation

Professionnelle » de 2001.

La polyvalence qui consacre l'abandon des

spécialités au profit d'un profil plus généraliste.

Cette décision vient du fait que les exigences de l'auto-emploi vont au-

delà de la maîtrise des compétences pointues pour couvrir

un champ de compétences plus large en raison de la gamme variée

des activités (cultures, élevage, pêche, constructions

rurales, comptabilité, transformation...) et de la mobilité

qu'elles demandent aux promoteurs.

La technicité : l'installation en agriculture exige la

maîtrise d'un ensemble de savoir et de savoir-faire indispensables

à la réussite de l'entreprise. Il a été

prévu également que l'apprenant, à défaut de

s'installer, puisse justifier de ses compétences techniques pour assurer

des prestations de service à des tiers. La culture entrepreneuriale : la

création et la gestion d'une entreprise agricole exigent des aptitudes

cognitives qui vont au-delà des savoirs techniques. Elle doit

également prendre en compte les aspects liés à la

conquête du marché, la gestion des ressources matérielles

et financières, le management ainsi que la capacité de s'adapter

à toutes les situations qu'impose l'évolution de la

profession.

En marge des établissements classiques de formation

agricole, plusieurs centres de formation professionnelle agricole ont vu le

jour. Il s'agit de la création des :

· Centres de Promotion Rurale (CPR) et des Centres

Féminins de Promotion Rurale (CFPR) ;

· Maisons Familiales et Rurales (MAFAR) ;

· Écoles de métiers de l'ONG BORNE fonden.

A ces centres s'ajoutent :

· Le Centre Songhaï mis en place depuis 1985 ; et

Les dispositifs informels de renforcement de capacités

des ressources humaines du secteur agricole toutes catégories

confondues, des initiatives des ONG et des projets et programmes de

développement rural.

Aujourd'hui encore, les orientations en matière de

formation professionnelle agricole mettent l'accent sur l'insertion

professionnelle à réaliser grâce à l'exercice

d'emplois décents et à l'auto-emploi, en développant le

partenariat public et privé (PPP). Pour mettre en oeuvre ces nouvelles

orientations, une des stratégies adoptées est la

spécialisation des métiers agricoles en augmentant les

capacités des offres de formation se traduisant par la création

des nouveaux Lycées agricoles et la généralisation des

centres Songhaï, comme moteur de développement de l'agriculture.

L'objectif majeur poursuivi est d'adapter les produits au marché du

travail. A cet effet, il faut :« La mise en place d'un système de

pilotage de la formation technique et professionnelle (FTP) par la demande,

avec pour corollaire une offre de formation diversifiée, s'inscrivant

dans le cadre des priorités de développement fixées par

l'Etat ».

La mise en place d'un cadre de concertation entre acteurs et

partenaires de la FTP, en particulier à travers le Conseil National de

la FTP pour impliquer davantage les professionnels dans la conception, la mise

en oeuvre et l'évaluation des formations.

La définition d'un cadre juridique pour

développer le partenariat entre les centres et établissements de

formation et l'entreprise » Si l'augmentation de l'offre de formation

s'inscrit dans la mise en oeuvre d'orientations prises, sa pertinence se heurte

toutefois à différents obstacles qui handicapent à priori

la qualité des produits attendus par rapport aux exigences du

marché du travail :

· L'insuffisance de ressources humaines ;

· L'insuffisance et l'inadaptation des équipements

et matériels techniques (c'est ce qui explique sans doute

l'opération 120 jours pour équiper les Lycées

techniques);

· Peu d'enseignants des Lycées techniques

agricoles sont formés à leur métier, en particulier pour

être des formateurs (et non uniquement des enseignants) dans le cadre de

la mise en oeuvre de l'APC ;

· L'existence de zones agro écologiques bien

définies (avec indication des cultures à privilégier)

n'est pas prise en compte pour spécialiser les formations (en effet,

à l'heure actuelle, les Lycées techniques agricoles utilisent le

même programme de formation) ;

Dans l'enseignement supérieur, si le nombre de

structures spécialisées augmente (universités

thématiques, centres universitaires spécialisés etc.), il

est à noter qu'il se pose à la fois des questions de gestion des

flux, d'équipements et de formation des enseignants.

Revue des politiques de formation technique et professionnelle

au Bénin (2013).

Schéma du dispositif national de Formation

Professionnelle Agricole au Bénin

« Extrait du document intitulé "Les

dispositifs et les systèmes de financement de la formation agricole et

rurale au Bénin - Vol. 1, du réseau FAR »

Chapitre 2 : Approche

conceptuelle

Dans ce chapitre il s'agira de définir les concepts

généraux de notre sujet :

Définir un concept n'est pas une tâche facile, il

n'y a pas de définition exhaustive pour un concept. En fonction du

contexte, de la discipline, du milieu, le concept change. Comme presque toutes

les recherches, nous n'allons pas échapper à ce rituel qui

consiste à définir des concepts. Dans la partie ci- dessous, nous

définissons le concept d'efficacité selon quelques auteurs dans

différentes disciplines.

1. Concept de l'efficacité

L'efficacité est perçue dans les sciences

économiques comme une « construction d'une économie critique

ou alternative » selon Maris (1997). Pour cet auteur, l'efficacité

est un concept indispensable pour une en économie dans la mesure

où elle permet de produire des textes, des conseils, des

théories, des expertises auprès des princes, des personnes

aisées. En un mot, l'efficacité permet de faire des gains, elle

est une stratégie utilisée pour se faire une place dans la

société, pour se faire respecter par l'autre et pour se faire

accepter par ses pairs.

En sciences sociales, plus précisément en

sociologie, l'efficacité est définie comme une « croyance en

ses propres capacités à résoudre des problèmes

spécifiques, à mener à bien une tâche et à

maîtriser son environnement » (Pourtois, 2004, p.5). On pourrait

dire que cette socialisation permet à l'individu de se faire sa place

dans son milieu. L'efficacité est perçue comme un moyen

d'inclusion ou d'exclusion sociale d'un individu dans le sens où si

l'individu n'arrive pas à montrer qu'il est capable de gérer ses

problèmes dans la société, ce dernier risque d'être

exclu par ses pairs car il risque d'être considéré comme un

être faible.

Pour Sall (1997), dans les sciences éducatives,

l'efficacité est définie comme une « l'ordre de la

visée ». Selon cet auteur (Sall, 1997), elle renvoie aux

intentions, objectifs, effets visés, les ressources mobilisées

que l'individu met en place pour atteindre ses objectifs. On pourrait dire

qu'elle amène l'individu à être assez ambitieux car, elle

permet à l'individu de se projeter dans le futur tout en mettant tout en

oeuvre pour y parvenir. C'est dans ce contexte que selon Psacharopoulos et

Woodhall (1988) le concept d'efficacité est utilisé pour

décrire les relations entre les facteurs investis (inputs) et le produit

(output) ».

De ces différentes définitions, nous constatons

que peu importe l'origine disciplinaire, l'efficacité est à la

fois un capital économique, social et politique qui permet à

l'individu d'être ambitieux, de se surpasser pour réaliser

créer son identité sociale, ses rêves par crainte

d'être rejeté par ses pairs.

L'efficacité dans notre recherche consistera à

déterminer si l'ensemble des ressources allouées à

l'enseignement agricole béninois ont un effet positif ou non sur les

résultats escomptés, par conséquent mesurer l'impact de

l'investissement dans l'éducation. Il sera alors question ici

d'évaluer l'ampleur de cet effet. Cependant, l'investissement dans

l'éducation ne peut se faire qu'en prenant en compte l'efficacité

interne et l'efficacité externe.

1.1 L'efficacité

interne

L'efficacité interne de l'éducation concerne la

relation entre résultats pédagogique obtenus et objectifs

pédagogique visés, tant au sein du système dans son

ensemble qu'au sein d'établissements d'enseignement spécifiques.

Pour évaluer l'efficacité interne, il peut être

nécessaire de comprendre le but de la formation, ses objectifs et

l'éventail de mesures qui reflètent ses divers effets ainsi que

le degré de réussite dans l'obtention de ces effets

(apprécier le rapport entre le nombre d'apprenant achevant avec

succès la formation ou produits du système et le nombre

d'inscrits en début de formation). On fait ainsi le choix de

l'estimation de l'efficacité pédagogique mesurée par des

résultats à des tests de connaissances (Eicher, 1983). Le but de

cette étude est d'évaluer comment atteindre le niveau de

résultat souhaité avec le minimum de ressources (étude

coût-efficacité). Deux méthodes sont donc

favorisées.

Dans la première, un test est élaboré

pour évaluer les compétences avant et après l'utilisation

d'un dispositif.

Dans la deuxième partie, on examine les taux de

réussite, d'échec ou d'abandon pour deux dispositifs

différents. Si les taux de réussite sont plus

élevés, l'un des dispositifs sera considéré comme

plus efficace que l'autre. Effectivement, pour évaluer

l'efficacité d'un système d'enseignement spécifique, il

est nécessaire de le comparer à des méthodes

d'enseignement de référence, afin de déterminer lequel

d'entre elles est le plus efficace, notamment en ce qui concerne

l'efficacité pédagogique" et les coûts (Orivel et Orivel,

1999).

En réalité, l'objectif de tout système

éducatif ne se limite pas à l'accès de tous les apprenants

à l'école, mais surtout à ce que tous puissent terminer le

cycle avec les connaissances et les compétences de base

nécessaires. Il est donc essentiel que l'éducation soit

quantitative, bien que cela ne soit pas suffisant. La dimension qualitative

semble également essentielle. Quand on aborde la question de la

qualité de l'école, la méthode la plus courante est de se

concentrer sur les méthodes d'organisation, les programmes, les

méthodes et les ressources utilisées (les infrastructures, la

formation des enseignants, la taille des classes et les méthodes de

groupe d'élèves, la disponibilité de matériel

pédagogique, etc.).

Dans cette perspective, une formation de qualité serait

une formation où les classesd'apprentissage ne seraient pas

surchargées, où chaque classe disposerait de ses enseignants et

où chacun disposerait de ses propres équipements.

Plusieurs facteurs sont à la base de

l'efficacité interne de l'enseignement agricole auBénin et

ceux-ci peuvent varier en fonction de différents critères. Voici

quelquesaspects à considérer pour évaluer

l'efficacité de cet enseignement :

1.1.1 Programme et Contenu

La pertinence des programmes d'enseignement agricole est

cruciale pour répondre aux besoins du secteur agricole en

évolution. Au Bénin, l'actualisation des programmes pour inclure

des compétences pertinentes, telles que l'agroécologie, la

gestion agricole durable et l'entrepreneuriat, est nécessaire pour

préparer les étudiants aux défis actuels et futurs de

l'agriculture.

1.1.2 Qualité

de l'Enseignement et du Corps Professoral

La qualité de l'enseignement et des enseignants est un

facteur déterminant de l'efficacité du système

d'enseignement agricole. Des efforts doivent être déployés

au Bénin pour garantir la formation continue des enseignants, leur

qualification et leur motivation, ainsi que pour encourager l'innovation

pédagogique afin d'optimiser l'apprentissage des étudiants. La

disponibilité de manuels d'élèves et de guides

d'enseignants est un autre facteur important de la politique éducative.

En effet, le rôle positif des outils pédagogiques (manuels

scolaires, guides du maître, etc.) sur la progression des

élèves est couramment admis dans la littérature. Par

exemple, pour améliorer la qualité des apprentissages, certaines

étudesrecommandent fortement la dotation de manuels scolaires pour

chaque matière principale (Lockheed et Verspoor, 1991 ; Verspoor, 2003 ;

Mingat, 2003), et cela, au profit de tous les élèves (Kremer et

al. 2000).

1.1.3 Intégration de

l'Enseignement Pratique

L'intégration de l'enseignement pratique est

essentielle pour renforcer les compétences des apprenants et les

préparer à la réalité du terrain. Au Bénin,

un renforcement des programmes de stage, des fermes écoles et des

projets pratiques en collaboration avec le secteur agricole est

nécessaire pour offrir aux apprenants une expérience

concrète et diversifiée.

1.1.4 Accès à

l'Enseignement Agricole

L'accès à l'enseignement agricole doit

être équitable et accessible à tous les segments de la

population. Au Bénin, des efforts doivent être

déployés pour améliorer l'accessibilité

géographique, financière et sociale de l'enseignement agricole,

notamment en renforçant les infrastructures éducatives dans les

zones rurales et en offrant des bourses aux étudiants

défavorisés.

1.1.5 Adaptation aux besoins

locaux

L'enseignement agricole doit répondre aux besoins

actuels des acteurs, et tout aspect pouvant contribuer à son

développement tout en tenant compte des spécificités

régionales et locales de l'agriculture au Bénin. Il est important

que les étudiants apprennent des compétences et des techniques

qui sont directement applicables dans leurs contextes locaux

1.2 L'efficacité

externe

L'efficacité externe s'intéresse à

l'influence de l'éducation reçue par les individus après

qu'ils soient sortis des écoles et établissements de formation

pour mener à bien leur vie future au sein de la société

(Mingat et Suchaut, 2000). Cette analyse se concentrera sur l'impact de

l'éducation en dehors du secteur éducatif. Notre

évaluation de l'efficacité externe nous permettra de comparer le

coût de l'éducation avec ses avantages sociaux, en observant dans

quelle mesure l'éducation répond aux besoins du marché du

travail, tout en évaluant également la capacité du

système à préparer les étudiants et les

étudiantes rôle futur dans la société. Ceci se

mesure, entre autres, par les perspectives d'emploi et de revenus des

étudiants.

Évaluer l'efficacité externe d'un système

d'enseignement agricole Béninois implique de se poser la question de

savoir si les apprenants qui en sortent sont non seulement

bénéfiques sur le plan social et économique (ou

productives), mais aussi capables de développer leur personnalité

dans les divers aspects (cognitif, émotionnel, relationnel ou

symbolique). Par conséquent, il est essentiel que l'efficacité

externe prenne en considération les objectifs de la

société, les exigences du marché du travail et les

aspirations individuelles. Les objectifs, les besoins et les désirs

peuvent être présents ou à venir. Dans cette perspective,

on pourrait prendre l'exemple de mesurer le nombre d'apprenants qui ne trouvent

pas d'emploi quelque temps après leur sortie de l'école. Il est

également possible d'évaluer le nombre de diplômés

insérés professionnellement dans leur domaine de formation.

Cependant, L'efficacité externe qualitative sera

concentrée sur la qualité des sorties et des entrées. Elle

fera une comparaison entre les compétences acquises pendant la formation

et les compétences nécessaires pour occuper des postes de

production. L'efficacité externe qualitative peut représenter,

par exemple, la corrélation entre les compétences

réellement mises en pratique dans la vie professionnelle ou sociale et

les compétences développées par le système de

formation, ou encore la corrélation entre les compétences

nécessaires et celles acquises pendant la formation.

En général, qu'il s'agisse d'une approche

quantitative ou qualitative, l'efficacité externe pourrait être

associée à la réalité ou à la recherche

d'une plus grande réalité si les responsables de l'école

ont une vision claire, à court et à moyen terme, de la structure

actuelle ou future de l'emploi, des exigences de citoyenneté et des

aspirations des individus. Il est également nécessaire d'avoir

une politique de sélection équilibrée pour la

planification ou la gestion de la formation des ressources humaines

essentielles à l'essor économique, social et culturel, afin

d'assurer un plus grand réalisme. De Ketele (1997) affirme que la

gestion prévisionnelle est solidement fondée.

Selon les attentes suscitées par l'essor récent

de la démocratie dans tous les domaines, la création et la mise

en place d'une politique volontariste de discrimination positive afin de

diminuer l'inéquité d'accès, d'une part, et la mise en

place de procédures de gestion prévisionnelle, d'autre part,

soulèvent de graves problèmesd'équité.À

l'avenir, l'évaluation de l'efficacité externe de l'enseignement

devra prendre en considération la mondialisation de l'économie,

la mobilité et les compétences entrepreneuriales des

étudiants qui ont quitté le système d'enseignement et de

formation. En effet, ils devront générer des emplois et ne plus

dépendre du marché de l'emploi traditionnel.

1.3 Rentabilité des

investissements d'enseignement Agricole dans le contexte béninois

1.3.1 Insertion

Professionnelle

Insertion Professionnelle : Le terme insertion vient du latin

« inserere », qui veut dire « insérer,

introduire, mêler, intercaler ». Dans le Larousse l'insertion est

définie comme le fait de s'insérer, de s'attacher sur, dans

quelque chose. C'est aussi, la manière de s'insérer dans un

groupe, de s'y intégrer. L'insertion professionnelle dans notre contexte

constitue la phase de transition de l'amateurisme des éducateurs

à l'intégration d'une structure professionnelle en disposant du

savoir-faire et du diplôme qui peuvent constituer leur capital humain

vers l'insertion professionnelle. Le capital humain se traduit par les

aptitudes, les capacités d'un individu à suivre une formation et

à obtenir des qualifications élevées. Pour Gary. S Becker

(1964), la décision d'investir dans le capital humain fait l'objet d'un

calcul économique qui permet à l'individu d'évaluer le

rendement marginal associé à une formation. Ce calcul permet de

connaître les coûts directs, coûts indirects, et coûts

d'opportunité engendrés par la formation. Dans le même

temps, ce calcul économique permet de connaître le surcroît

de revenus permis par l'augmentation du niveau de formation. (Marie-Sainte,

2022-2023, p. 35).

Le concept du capital humain, introduit par Gary Becker, est

fondamental pour comprendre la valeur des investissements dans

l'éducation et la formation. Selon Becker, le capital humain

représente les connaissances, les compétences et les

qualifications qu'une personne acquiert tout au long de sa vie grâce

à l'éducation et à la formation. Dans notre contexte des

apprenants de l'enseignement agricole, cet apport du capital humain est d'une

grande pertinence. De plus, les apprenants acquièrent des

compétences spécifiques liées à l'agriculture, tant

théoriques que pratiques. Un enseignement efficace doit donc chercher

à développer de manière holistique le capital humain des

apprenant, pour répondre au besoin du pays en matière

d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de

développement durable.

Bien que cette théorie ait pour avantage de faire

progresser la théorie de l'offre de travail en rapprochant la formation

et l'emploi par une logique de marché, elle présente

néanmoins quelques limites, notamment l'accent mis sur la

productivité individuelle et supposée mesurable. Ceci pose un

problème surtout lorsque l'on sait que le processus de production est de

type collectif dans l'ensemble. D'où la prise en compte des

théories complémentaires et alternatives à la

théorie du capital humain.

Par ailleurs, abordant dans les limites de la théorie

du capital humain, SPENCE (1973) fait l'hypothèse que l'éducation

n'est pas un moyen d'augmenter le capital humain mais un moyen de

sélection. Dans cette perspective, les individus investissent dans

l'éducation pour envoyer des signaux aux employeurs. À l'inverse

de la théorie du capital humain, la théorie du signal, qui pense

que l'éducation n'a pas d'influence sur la productivité du futur

travailleur, elle est seulement utile pour prouver la compétence du

diplômé face à un employeur. Il va loin en expliquant par

exemple qu'un employeur pour choisir le meilleur candidat ou employé,

peut se baser sur des critères tels que l'école

fréquentée par ce dernier, voir aussi la réputation de

cette école par rapport à d'autres écoles.

1.3.2 Marché du Travail

:

D'une manière générale, le marché

du travail est l'intersection théorique entre l'offre de travail (les

individus qui fournissent des emplois) et la demande de travail (les

entreprises et les gouvernements qui ont besoin d'emplois et les fournissent).

Le marché du travail au sens étroit fait référence

au début et à la fin du travail sur une période

donnée. » L'offre de main- d'oeuvre comprend les chômeurs

(ceux qui recherchent du travail) et les salariés. Ils ont des

compétences différentes. La demande de main d'oeuvre provient des

entreprises, des administrations ou des particuliers qui ont besoin de main

d'oeuvre (plus ou moins qualifiée) pour produire des biens et

services.

L'objectif de l'école s'étend au-delà du

secteur de l'éducation, car il vise à permettre aux

étudiants de s'intégrer facilement dans le monde

socioprofessionnel après leurs études. L'efficacité

externe du système éducatif est cruciale, mais son analyse est

souvent négligée dans les évaluations globales en raison

des obstacles à l'information, de la rareté et du manque

d'accès à l'information nécessaire. L'efficacité

externe de l'école peut être évaluée sous deux

angles complémentaires : individuel et collectif. La première

approche examine dans quelle mesure les investissements dans l'éducation

et la formation pendant le jeune âge améliorent la vie

économique et sociale, tandis que la seconde approche examine dans

quelle mesure la répartition de l'éducation et la formation

primaires maximisent les avantages sociaux et économiques que la

société peut tirer de ces investissements. Le chapitre vise

à se concentrer sur la dimension économique des effets de

l'éducation, en mettant l'accent sur la relation entre

l'éducation et le marché du travail.

Au Bénin, les besoins en matière de

création d'emplois à l'horizon 2025 sont importants. Pour

maintenir le taux d'activité de 64 pour cent de la population en

âge de travailler (de 10 ans et plus) enregistré en 2005, et dans

une hypothèse de plein emploi, le Bénin doit créer de 2008

à 2025 près de 3 millions d'emplois supplémentaires, soit

une augmentation de 85 pour cent du nombre d'emplois, ou un taux annuel

d'accroissement des emplois de près de 5 pour cent. Sur la

période 1992-2002, le taux de création d'emplois est en moyenne

de 3,7 pour cent pour une croissance moyenne du PIB de 5 pour cent.

L'élasticité emploi-valeur ajoutée est ainsi de 0,73 entre

1992 et 2002 (rapport de BIT 2005).

1.3.3 Secteur

Informel

Au Bénin, le secteur informel rythme la vie nationale

et constitue le volet de la sécurité et du bien-être de la

population béninoise (JonhIgué, 2019). En effet, les petits

métiers et la réexportation constituent les activités

phares du Bénin avec une offre de près de 80% et une contribution

au PIB de l'ordre de 65% (JonhIgué, 2019).

Comme dans les autres pays à faible revenu de la

région, le contexte du marché de l'emploi au Bénin est

marqué par une dualité forte qui oppose le secteur informel (au

sein duquel il est utile d'établir une distinction entre l'agriculture

et les activités non agricoles) et le secteur formel

caractérisé par le paiement d'impôts et de taxes, ainsi que

par l'enregistrement des travailleurs à un régime de

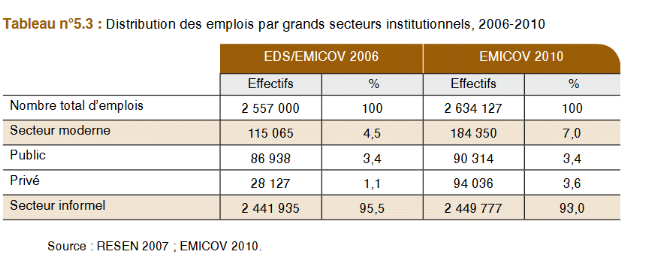

sécurité sociale. Le tableau ci-dessous présente la

distribution des emplois par grands secteurs institutionnels et sa dynamique

dans le temps

Le concept « secteur Informel » fait l'objet d'un

débat qui transparaît dans les recherches et publications

scientifiques depuis plusieurs années. L'intérêt croissant

porté au thème tient aux transformations observées dans

les villes du tiers-monde du fait de la dégradation des systèmes

économiques depuis le début de la décennie 70 notamment

quand pour la 1ère fois le BIT utilisa ce même concept pour

caractériser la situation de l'emploi urbain au Kenya (P. Martinet

1991). Depuis lors, plusieurs définitions ont été

proposées pour mieux saisir la réalité de ce secteur. Ces

définitions sont à la fois pertinentes et équivoques. De

ces tentatives, deux retiennent notre attention. La première est la

suivante : « le secteur informel est caractérisé par les

activités économiques qui se réalisent en marge de la

législation pénale, sociale, fiscale et échappe à

la comptabilité nationale ». La deuxième définition

est formulée comme suit : « le secteur informel est l'ensemble des

activités qui échappent à la politique économique

et sociale et donc à toute régulation de l'État ».

À ces deux définitions s'ajoutent celle du BIT

qui considérait ce secteur comme relevant de « toute

activité non enregistrée et/ ou dépourvue de

comptabilité formelle, écrite, exercée à titre

d'emploi principal ou secondaire par une personne en tant que patron à

son propre compte. Cette personne active ou occupée est alors

considérée comme chef d'unité de production informelle

».

Le terme d'économie informelle utilisé à

partir de 2002 par le BIT illustre mieux l'informalité en termes

d'unité de production et de caractéristiques de l'emploi ou du

travailleur.

Au Bénin, le secteur informel rythme la vie nationale

et constitue le volet de la sécurité et du bien-être de la

population béninoise (Jonh Igué, 2019). En effet, les petits

métiers et la réexportation constituent les activités

phares du Bénin avec une offre de près de 80% et une contribution

au PIB de l'ordre de 65% (Jonh Igué, 2019).

Comme dans les autres pays à faible revenu de la

région, le contexte du marché de l'emploi au Bénin est

marqué par une dualité forte qui oppose le secteur informel (au

sein duquel il est utile d'établir une distinction entre l'agriculture

et les activités non agricoles) et le secteur formel

caractérisé par le paiement d'impôts et de taxes, ainsi que

par l'enregistrement des travailleurs à un régime de

sécurité sociale. Le tableau ci-dessous présente la

distribution des emplois par grands secteurs institutionnels et sa dynamique

dans le temps

PARTIE II :

PRESENTATION DES HYPHOTHESES ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE

L'objectif de notre étude est de mesurer

l'efficacité du système d'enseignement agricole béninois.

Dans cette rubrique, nous allons vous présenter dans un premier temps

nos hypothèses et dans un second notre méthodologie de recherche

et la population cible.

Chapitre 1 : les

différentes hypothèses énoncées pouvant permettre

de mesurer l'efficacité du système éducatif

béninois

Au-delà de toutes les présentations qui ont

été faites, nous pouvons retenir que le terme efficacité

faite référence entre les facteurs investis (inputs) et les

produits (output). Cependant, les conclusions concernant l'efficacité ne

peuvent pas se limiter à une dimension spécifique des relations

car ces relations peuvent être examiner à partir de divers points.

L'efficacité interne et externe doivent être pris en compte

lorsqu'ils s'agit d'investir dans l'éducation.

Hypothèse 1 : La formation est efficace en

termes de rendement interne.

En outre, l'efficacité interne de l'éducation

s'intéresse aux relations entre les inputs scolaires et les

résultats scolaires au sein d'un système éducatif. Toute

mesure visant à établir l'équation entre les

résultats obtenus par les étudiants et les objectifs

pédagogiques (exprimés en termes de savoir, de savoir-faire et de

savoir-être) peut faciliter l'évaluation de l'efficacité

interne.Elle s'attache à mesurer : le nombre de formés achevant

le programme de formation, le nombre de formés obtenant le diplôme

offert par le programme de formation. D'après ce qui

précède, nous pouvons nous demander si le système

d'enseignement agricole béninois est-il efficace en termes de rendement

interne, c'est-à-dire en terme de taux de réussite. .

Hypothèse 2 : la formation est efficace en

termes d'insertion professionnelle.

En outre, l'efficacité interne de l'éducation

s'intéresse aux relations entre les inputs scolaires et les

résultats scolaires au sein d'un système éducatif. Toute

mesure visant à établir l'équation entre les

résultats obtenus par les étudiants et les objectifs

pédagogiques (exprimés en termes de savoir, de savoir-faire et de

savoir-être) peut faciliter l'évaluation de l'efficacité

interne.Elle s'attache à mesurer : le nombre de formés achevant

le programme de formation, le nombre de formés obtenant le diplôme

offert par le programme de formation. D'après ce qui

précède, nous pouvons nous demander si le système

d'enseignement agricole béninois est-il efficace en termes de rendement

interne.

Hypothèse 1 : La formation est efficace en

termes de rendement interne (taux de réussite).

Par ailleurs, apprécier l'efficacité externe

d'un système éducatif revient à se demander si les

individus éduqués sont utiles (ou productifs) socialement et

économiquement. L'efficacité externe peut être

utilisée pour déterminer l'efficacité de

l'éducation par rapport aux objectifs sociaux et aux besoins du

marché du travail. De plus, cela permet "d'apprécier la

capacité du système éducatif à préparer les

élèves et les élèves à leur rôle futur

dans la société". L'idée d'impact poursuivi ou atteint est

évoquée par l'efficacité externe. L'impact, qui est

généralement défini en se basant sur la population

scolaire (LEGENDRE 1993, p. 476), touche à la fois les produits sortant

du système (avec ou sans diplôme) et la société.

En ce sens, nous nous sommes demandé si le

système d'enseignement agricole béninois est-il efficace en

termes d'insertion professionnelle.

Hypothèse 2 : la formation est efficace en

termes d'insertion professionnelle (marchés du travail)

Pour répondre à ces questionnements nous avons

élaboré une méthodologie de recherche qui nous a permis de

récolter les données, les traitées et enfin les analyser

et interpréter.

Chapitre 2 : Méthodologie et population

cible

Pour la vérification de nos hypothèses nous

adopterons une approche mixte (l'enquête quantitative est faite par

échantillonnage à participation volontaire et l'interview

semi-directif est utilité pour la partie qualitative). Laméthode

quantitativea consisté en la mise en place d'un questionnaire

d'enquête pour vérifier l'efficacité du système

d'enseignement agricole au Bénin : cas du LTA-Kika. L'objectif de

notre enquête vise à interroger les lycéens de la promotion

du LTA-Kika ayant débuté leurs formation en 2017 et ayant

été diplômés en 2020. Pour l'élaboration de

notre questionnaire nous nous appuierons sur Google forms. Le questionnaire est

constitué de 13 questions au total.

L'enquête qualitative a donné lieu à des

interviews par téléphones grâce à un guide

d'entretien préalablement établi et soumis aux anciens

lycéens.

Les questions étant assez simples nous avons soumis le

questionnaire via le réseau social WhatsApp et Messenger.

1. Présentation du lycée

agricole de Kika

Le lycée technique agricole de Kika est un lycée

public de formation agricole mixte et à régime internat et

externat. Il est créé en 2010 par arrêté 2010

N° 186 MESFTP/DC/SGM/DET/SA du ministère de l'enseignement

secondaire, de la formation technique et professionnelle et est

érigé sur une superficie de près de 100 ha dans les

terroirs villageois de Kika 1 et 2. Le lycée est situé à

environ à 20 km de Parakou, la troisième ville du Bénin et

à 20 km environ de la frontière Bénin-Nigéria. Le

lycée se trouve dans le terroir villageois de Kika 2, arrondissement de

Kika, Commune de Tchaourou, Département du Borgou. Il offre 06 six

filières de formations en Science Technique Agricole à savoir

:

· La Production Végétale ;

· La Production Animale ;

· La pêche et aquaculture ;

· L'Aménagement et Équipement Rural ;

· La Foresterie ;

· Et la Nutrition et Technologie Alimentaires.

La formation au lycée technique agricole de kika est

d'une durée de quatre années de formations dont deux ans de tronc

commun suivi de deux ans de spécialisation dans l'un des six secteurs de

formation disponible dans l'établissement. La formation au sein du LTA

se termine avec le passage de l'examen d'obtention du Diplôme d'Etude

Agricole et Tropicale (DEAT).

En effet, durant les deux premières années de

formation, l'accent est mis sur tous les secteurs afin de permettre à

l'apprenant d'avoir des prérequis dans chaque secteur, et tout ceci

à travers des cours théoriques et des cours pratiques. Notons que

le lycée étant technique les heures de cours théorique

sont égales aux heures de cours pratique. La troisième

année est une année de spécialisation dans un domaine. Il

faut préciser que les années d'études sont

subdivisées en périodes d'études appelées blocs

pédagogiques, c'est dans ces blocs que sont construites les

compétences principales.

Enfin, un stage pratique est prévu à chaque

année de formation. Pour la première année, le stage dure

un mois et est effectué au sein du LTA Kika. Le but est de faire

connaître aux élèves l'environnement dans lequel ils

évoluent. Des sorties pédagogiques ainsi que des exposés

sont prévus lors de ce stage. Afin de préparer les

élèves aux réalités auxquelles ils seront

confrontés durant les années suivantes, les élèves

sont amenés à s'autogérer durant toute la durée de

ce stage.

Durant la deuxième année, le stage dure

également un mois et a pour but de faire découvrir le monde rural

et administratif aux élèves. Les stages sont par exemple

effectués dans des directions générales ou techniques du

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que

dans celles du Ministère du Cadre de Vie et du Développement

Durable. Ils visent notamment à initier les élèves au

processus d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de campagne

agricole ainsi qu'au fonctionnement des services publics et privés

intervenant dans le secteur agricole.

Le stage de troisième année qui dure

également un mois se déroule dans des entreprises agricoles de

production et vise à permettre à l'élève de

comprendre leur mode de fonctionnement tout en affinant la pratique

professionnelle.

Le stage de 4è année dure 4 mois et vise la

confirmation des pratiques de production et la collecte d'informations entrant

dans le cadre de l'élaboration du mémoire projet de

l'élève finissant.

Le mode d'évaluation en cours de formation en vigueur

au LTA Kika comme dans l'ensemble des établissements d'enseignement

secondaire est le contrôle continu de connaissance. La moyenne des

contrôles continus de connaissance permet d'autoriser le passage en

classe supérieure à tout élève ayant

totalisé au moins 10/20 à la fin de l'année. Le

Diplôme d'Etudes Agricoles Tropicales (DEAT) sanctionne la fin

réussie du cycle de formation au LTA Kika. Il est obtenu à l'issu

d'un examen qui comporte 3 phases à savoir : la phase écrite, la

phase pratique et la soutenance du mémoire projet devant un jury

constitué par la Direction des Examens et Concours du MESFTP.

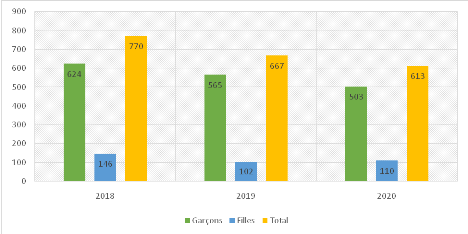

Globalement sur les trois dernières années, le

Lycée technique agricole de KIKA enregistre une baisse des effectifs de

ses apprenants, 613 en 2020 contre 667 en 2019 et 770 en 2018.

La proportion des élèves filles de

l'établissement, dont l'effectif a aussi baissé sur la

période avec une moyenne par année de 119, varie entre 15% et

19%. En plus des raisons évoquées sur la baisse des effectifs en

général, il faut envisager également le manque de

commodités au niveau de leur dortoir. Mais il est à noter que ces

effectifs peuvent évoluer à la hausse dans les années

à venir avec l'intensité de la campagne de sensibilisation

à la formation technique et professionnelle qui a démarré

avec la mise en oeuvre la Stratégie Nationale de l'EFTP.

2. Evolution de l'effectif

Le graphe ci-dessous fait part de l'évolution de

l'effectif de lycée agricole de Kika sur trois (03) ans notamment

2018/ 2019/ 2020.

Figure : Evolution des effectifs des apprenants du

lycée de 2018 à 2020

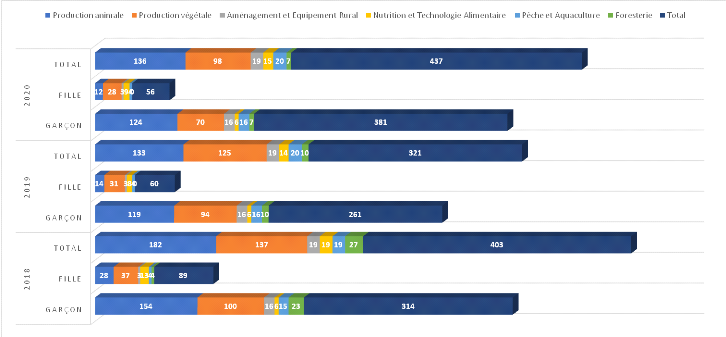

Les effectifs des apprenants au niveau des

spécialités ont connu la même tendance à la baisse.

En première et deuxième année, les apprenants forment un

tronc commun et ce n'est qu'en 3ème et 4ème

année qu'ils sont dans les spécialités. Par ordre

d'importance, les spécialités « Production

animale » et « Production

végétale » sont celles qui concentrent le plus grand

nombre d'apprenants.

PARTIE III : PRESENTATION

DES RESULTATS

Dans cette partie il est question de présenter les

résultats obtenus à l'issu de l'enquête empirique et la

vérification des hypothèses émises plus haut en discutant

bien sûr ces résultats.

Chapitre 1 : les

résultats obtenus

Suite à notre enquête nous avons pu recueillir

des données qui nous permettent de vérifier nos deux

hypothèses. Pour vérifier nos hypothèses nous allons

prendre en compte les données quantitatives issues de notre

enquête de terrain que nous avions effectué. Pour rappel les

résultats présentés s'appuient sur une enquête

réalisée auprès des lycéens diplômées

de 2020 du LTA Kika. Cette recherche s'inscrivait dans la problématique

de notre mémoire : dans quelle mesure l'enseignement agricole

béninois est-il efficace ?

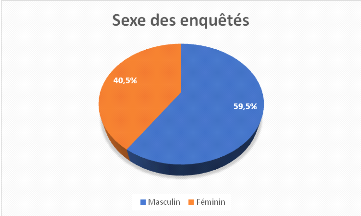

Nous avons pu collecter 74 réponses sur les 123 qui ont

débuté le lycée technique agricole de Kika en 2017(soit

60,16 %de la population ciblée) dont 30 des répondants de notre

enquête sont des femmes et 44 sont des hommes.

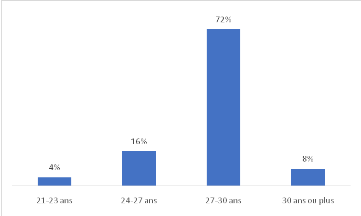

La population enquêtée a une tranche d'âge

variée mais l'âge de la majorité est compris entre 27 et 30

ans.

Les questionnaires de ses enquêtes dérivent des

hypothèses préétablies qui traitent tout d'abord

l'efficacité de la formation à travers son rendement interne, et

ensuite l'efficacité de la formation en termes d'insertion

professionnelle.

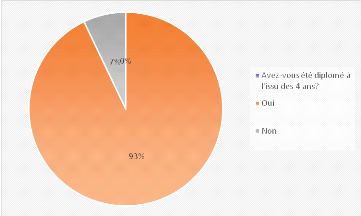

Hypothèses 1 : La formation est efficace en

termes de rendement interne

Tableau : Année de fin de

formation

« Source : enquête de

terrain »

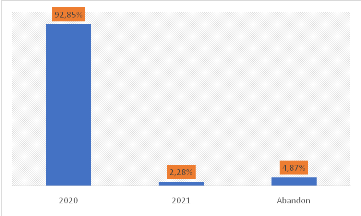

La quasi-totalité des lycéens (69 sur 74) qui

ont commencé le LTA Kika en 2017 ont obtenu leur diplôme en l'an

2020. Seulement une personne (01) sur 74 l'a obtenu un an après,

c'est-à-dire en 2021 et quatre (04)ont abandonné le cursus.

Tableau : Pourcentage des personnes diplômés

« Source : enquête de

terrain »

69 personnes sur 74 des interviewés ont obtenu leur

diplôme à l'issu des quatre années réglementaires de

la formation au LTA-Kika (c'est-à-dire de 2017 à 2020).

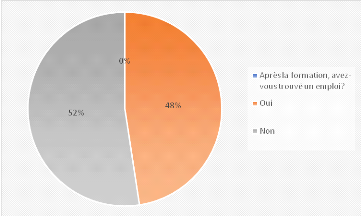

Hypothèse 2 : la formation est efficace en

termes d'insertion professionnelle

Tableau : Obtenu d'emploi après être

diplômé

« Source : enquête de

terrain »

Près de la moitié des personnes

interviewés(36 sur 74) ont réussi à avoir un emploi

après la fin de leur formation.

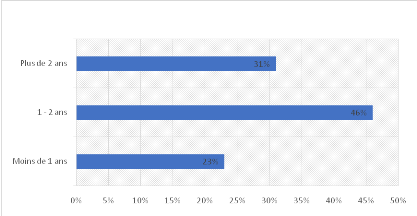

Figure : Après combien de temps avez-vous eu votre

premier emploi?

« Source : enquête de

terrain »

Près du quart des enquêtés (8

diplômés) ont mis moins d'un an avant l'obtention de leur premier

emploi alors que 17diplômésont attenduentre 1 an et 2 ans avant de

l'avoir.

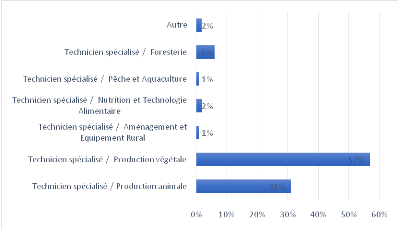

Figure : Emploi actuel

« Source : enquête de

terrain »

Parmi ceux qui ont eu leur emploi,21 diplômés

sont des techniciens spécialisés en production

végétale, 11 en production animale alors que 2

diplômés sur 36 sont des techniciens spécialisés en

foresterie. On y retrouve néanmoins 1 diplômé qui a un

emploi n'ayant pas le lien avec leur formation suivie en LTA-Kika (voir Figure

en bas).

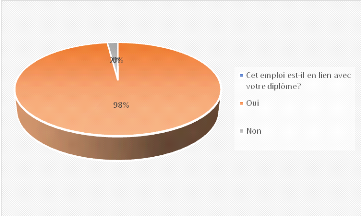

Tableau : Lien entre l'emploi et le diplôme

« Source : enquête de

terrain »

Pour 35 des 36 diplômés qui ont trouvé un

emploi, ce dernier est en lien avec leur diplôme d'après les

résultats de notre enquête.

Chapitre 2 :

Discussion et vérification des hypothèses de recherche sur

l'efficacité du système éducatif béninois.

Cette étude a été mené

auprès de 60,16% (plus précisément 74anciens

lycéens) des lycéens qui ont commencé le LTA-Kika en 2017

en tenant compte d'une répartition équitable selon le genre et

les autres variables socio-démographiques afin d'obtenir la

représentation de notre population. Sur les 74 qui ont acceptés

répondre à notre questionnaire, 69 (soit environ 93%) ont obtenu

leur diplôme à l'issue des quatre années

réglementaires, c'est-à-dire à la fin de l'année

2020 et nous notons 4,87% d'abandon. Etant donné qu'un programme de

formation est généralement considéré comme efficace

s'il permet à un pourcentage élevé de ses participants

d'atteindre les objectifs prévus ou de réussir les

évaluations associées, on conclut que le programme de LTA Kika

est efficace. C'est d'ailleurs ce qu'affirme un ancien élève

à travers l'étude qualitative :

« Les enseignants de LTA-Kika ont une

pédagogie orientée pratique et cela nous permet de confronter la

pratique à la théorie contrairement à l'enseignement

général. Malgré la difficulté connue de ces

formations, on constate que le taux de passe d'année en année

s'améliore au vu de la rigueur qui y va avec »

(Propos recueilli, source : enquête).

Il convient alors de dire que l'hypothèse selon la

formation est efficace en terme rendement interne est

vérifiée.

Par ailleurs, les résultats de l'étude montrent

que près de la moitié des diplômés de LTA-Kika ont

trouvé un emploi à l'issue de la formation. Parmi ces derniers,

8l'ont obtenu en moins d'un an et approximativement la moitié (soit 17

sur les 36 ayant un emploi) ont attendu entre 1 et 2 ans après

l'obtention de leur diplôme. Qui puis est, dans 98% des cas, les emplois

obtenus ont un lien avec le diplôme obtenu. Un ancien

étudiantaffirme que : « La formation reçue

à LTA-Kika m'a permis de trouver un emploi au bout de 5 mois, bien avant

j'ai commencé par gagner de l'argent de côté, ce qui n'est

pas le cas de nombreux de mes frères qui ont fait l'enseignement

général et ont obtenu leur BAC » (Propos

recueilli, source : enquête). Un autre disait

tantôt ; « La formation suivie à LTA-Kika en

technique agricole, axée sur les meilleures pratiques du secteur.

Grâce aux compétences techniques solides et à ma

compréhension approfondie des défis contemporains de

l'agriculture, j'ai été rapidement recruté par une

exploitation agricole de renom. Mon expérience de terrain

combinée à sa formation m'a permis de m'intégrer

rapidement dans mon nouveau rôle et de contribuer de manière

significative à l'optimisation des processus de production et à

la durabilité environnementale de l'entreprise. »

On peut remarquer qu'à travers ces résultats, la

formation en LTA-Kika favorise une insertion professionnelle facile, comme le

soutient Aïfa (2023) dans un contexte similaire (lycée technique

agricole de Bariénou au Bénin).Il va de soi que notre

deuxième hypothèse qui stipule que la formation est efficace en

termes d'insertion professionnelle est

vérifiée.

Conclusion

En somme, cette étude dans quelle mesure l'enseignement

agricole est-il efficace au Bénin nous a permis dans un premier temps

d'avoir une idée sur le système éducatif agricole du

Bénin et dans un second temps connaître son efficacité. Par

conséquent traiter ce sujet est digne d'intérêt.

L'enseignement agricole au Bénin est en constante évolution pour

répondre aux besoins du pays en matière d'agriculture durable, de

sécurité alimentaire et de développement durable. Les

lycées agricoles jouent un rôle essentiel dans la promotion de

l'agriculture durable au Bénin formant de futurs agriculteurs,

techniciens spécialisés et professionnels agricoles. Ils

contribuent également à l'amélioration des connaissances

et compétences dans le secteur agricole, ce qui est crucial pour le

développement économique et social du pays. Au cours de cette

étude nous avons pu nous rendre compte que plusieurs facteurs favorisent

l'insertion professionnelle dans le domaine agricole au Bénin. Il s'agit

notamment de leurs diplômes et expériences professionnelles. La

théorie la plus utilisée est la théorie du signal qui a

été développée par Spencer, qui pense que

l'éducation n'a pas d'influence sur la productivité du futur

travailleur, elle est seulement utile pour prouver la compétence du

diplômé face à un employeur. Il va loin en expliquant par

exemple qu'un employeur pour choisir le meilleur candidat ou employé,

peut se baser sur des critères tels que l'école

fréquentée par ce dernier, voir aussi la réputation de

cette école par rapport à d'autres écoles.

En définitif, le Bénin est doté de

plusieurs écoles et centres de formation professionnelle efficaces

offrant de bonnes formations suscitant un grand intérêt pour les

apprenants (car les données collectées montrent que plus de 93%

des apprenants ayant entamés une formation, réussissent la

formation). Néanmoins, la période post diplôme reste une

grande préoccupation car la plupart des diplômés ont du mal

à trouver un emploi surtout dans leur domaine d'étude.

Le gouvernement béninois doit donc mettre en place des

mesures nécessaires permettant aux apprenants de préparer leur

insertion professionnelle. Il doit mettre également à pied au

niveau de chaque école et centre professionnel des équipes qui

pourront orienter les apprenants vers un domaine non seulement à

très forte demande d'emploi mais également en adéquation

avec les besoins du pays en termes d'employabilité.

RÉFÉRENCES -

BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGE GÉNÉRAUX:

GARY. S. BECKER, (1964), Human Capital, A Theoretical and

Empirical Analysis, Columbia University Press for the National Bureau of

Economic Research, New York. p 45 et S.

Evaluation de l'e?icacité externe de la formation des

agriculteurs

Présentée par Nelly STEPHAN sous la direction de

M. Alain MINGAT

REVUES ET ARTICLES CONSULTÉS

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2161

https://www.reseau-far.com/revue-des-politiques-de-formation-technique-et-professionnelle-au-benin/

https://journals.openedition.org/ries/9416?lang=fr

(Abdel Rahamane Baba-Moussa p.167-176)

https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/vulnerabilites/chapter/eduquer-et-soigner-avec-kant%E2%80%AF-la-route-educative-vers-lhumain/

(Kant (2004 : p 104)

Cours consultés

RACHEL LEVY, (2022 -2023), Cours de Principe

d'économie, M1 IFSE/ ENSFE

MARIE-SAINTE MICHELINE, (2022-2023), Cours d'économie

du travail, Master 1 IFSE/ ENSFEA

MURILLO AUDREY (2022 - 2023), cours d'Introduction au

système de formation, M1 IFSE/ENSFEA

SITOGRAPHIE

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2161

https://www.universalis.fr/encyclopedie/le-capital-humain-une-analyse-theorique-et-empirique/1-une-autre-sorte-de-capital/

https://journals.openedition.org/formationemploi/1495

https://pspdb.dev.gouv.bj/server/storage/app/PolitiqueFichiers/7_Document-SNFAR_MAEP_Dec.2014.pdf

https://www.reseau-far.com/ressources/files/fichierPDF_Atelier_drechange_sur_le_systeme_national_de_FPA_au_Benin.pdf

https://formations.auf.org

https://normandie-univ.hal.science/hal-03318680/file/CARTOGRAPHIE%20REDEVABILITE%20AU%20BENIN.pdf

https://www.fondation-carrefour.net/la-sociologie-de-leducation/

Annexe

Annexe 1 : Questionnaire d'enquête sur

l'efficacité du système d'enseignement agricole au

Bénin

Le questionnaire ci - dessous est élaboré dans

le cadre de mon mémoire d'initiation à la recherche

Économie du travail à l'Ecole Nationale Supérieure de

Formation de l'enseignement agricole (ENSFEA) de Toulouse.

Je travaille sur << L'efficacité du

système d'enseignement agricole au Bénin >> cas des

diplômées du Lycée Technique Agricole de Kika. Les

questions sont pour la plupart fermées et quelques-unes ouvertes. Ce

questionnaire s'adresse aux diplômés du DEAT promotion 2020

déjà inséré dans la vie professionnelle ou en

quête d'emploi. Les réponses recueillies dans cette enquête

seront utilisées dans un cadre purement académique.

Elles ne feront pas l'objet de publication pour d'autres

fins.

Votre Nom et Prénom

Quel est votre âge ?

Votre sexe ?

Année de début de la formation ?

Année de fin de la formation ?

Avez-vous été diplômé ?

Si oui en quelle année

Après la formation avez-vous trouvé un

emploi ?

Si oui quel était-il ?

Était-il en lien avec votre diplôme ?

Quel a été votre parcours professionnel

jusqu'à ce jour ?

Quel est votre emploi actuel ?

Quel est votre lieu (ville) de travail actuel ?

Annexe 2 : Les autres résultats du

questionnaire d'enquête sur l'efficacité du système

d'enseignement agricole au Bénin

Source : enquête de terrain

Annexe 3 : Lien Google forms du questionnaire

d'enquête sur l'efficacité du système d'enseignement

agricole au Bénin

Google Forms du questionnaire publié en ligne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM2Su6EFY-zIp-3QL9ZdB4R5RlIKmsQ5eWxWt2QA-A4tTWtQ/viewform

Annexe 4 : Réseau utilisé

WhatsApp

Mésanger

Annexe 5 : difficultés au cours de la

réalisation du questionnaire :

Nous avons été confrontés à un

certain nombre de difficultés lors de la collecte des

données :

Sachant que les questionnaires ont été

distribués en ligne, il nous a été difficile de rentrer en

contact avec des enquêtés en raison du fait que certains d'entre

eux ne disposent pas de téléphone adéquat à ce type

d'enquêtes.

Nous tenons à notifier que la sensibilisation des

enquêtés n'a pas été chose facile car la

majorité préfère garder l'anonymat (donc ne veut pas

communiquer leur identité à savoir le nom et prénom).

Guide d'entretien

Présentez-vous, s'il vous

plaît ?..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quel est votre dernier diplôme ?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En quelle année l'avez-vous obtenu ?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous un emploi ? Si oui, quelle est l'utilité de

la formation dans le cadre de votre emploi actuel ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pensez-vous que vous avez été bien

formé ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|