Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page i

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

SOMMAIRE

SOMMAIRE i

DÉDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES ABRÉVIATIONS iv

LISTE DES TABLEAUX vi

LISTE DES FIGURES vii

LISTE DES ANNEXES viii

RESUME ix

ABSTRACT x

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE 2

CHAPITRE II : REVUE DE LA LITTERATURE 6

CHAPITRE III : METHODOLOGIE 18

CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION 40

CONCLUSION GENERALE 54

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 55

REFERENCES 59

ANNEXES I

TABLE DES MATIERES XII

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page ii

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

DÉDICACE

Je dédie tout ce travail à mes

précieux parents,

M. et Mme

TAYO

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page iii

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

REMERCIEMENTS

Nos remerciements vont à l'endroit :

+ Du Père Créateur, pour avoir été

avec nous tout au long de ces années et avoir rendu possible

l'achèvement de ce travail

+ De M. NKOTH Abel Fils, pour ses enseignements et la

supervision de ce travail

+ Du Directeur de l'École des Sciences de la

Santé de l'Université Catholique d'Afrique Centrale (ESS-UCAC),

le Pr NKOUM Benjamin Alexandre pour avoir déployé ses ressources

afin que nous puissions concilier la pratique à la formation

théorique reçue durant ses trois années

+ De tout le personnel administratif et d'appuis de

l'ESS-UCAC, pour n'avoir ménagé aucun effort dans

l'accomplissement de leurs devoirs pour le bien de notre formation

+ De Mme YANKWA Sylvie, Mme DIWANDJA Solange et Mme ATEBA

Pulchérie, nos responsables de classe durant ce cycle de formation, pour

nous avoir accueilli, enseigné, coordonné et pour avoir

contribué à grande échelle à notre

développement professionnel et social

+ De M. ASSOUMOU Parfait et à la

Fédération des Mouvements d'Apostolat de l'ESS-UCAC, pour la

disponibilité et la revitalisation de notre foi catholique

+ De M. EBONDA Normand Davy et Mme SAHA Esther, pour toute la

disponibilité, l'intérêt et le suivi portés à

notre travail

+ De M. TOKAM, chef service du laboratoire du CMC-AGH de

Mimboman et toute son équipe pour les enseignements, le soutien et

l'intérêt portés à ce travail

+ De M. MABOU NOUKI Yvan, pour l'accompagnement durant ces

années, la disponibilité et l'intérêt porté

à ce travail

+ De Nos chères camarades Mlle KOUAKEP NJANPIEP

Horchata Karlyne, Mlle

MAGNE APOGWA Leslie Nayelle, tous nos camarades de promotion

et à toutes nos

connaissances au sein du campus dans son grand ensemble, pour

le soutien débordant + De ma grande famille, pour le soutien, la

protection et les prières

+ De mes précieux parents sans qui tout ceci n'aurait

été possible, mes frères, et soeurs pour l'amour sans

limite et les encouragements débordants

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ADH : Arginine dihydrolase

AMY : Amygdaline

|

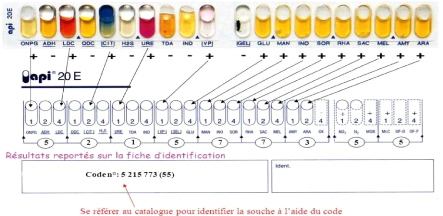

API 20E

|

:

|

Appareillage et Procédure d'identification 20

éléments

|

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page iv

BEA : Bile Esculine Agar

EMB : Eosin Methyline Blue

ESS

: École des Sciences de la Santé

|

CETIC CIT

|

: Collège d'Enseignement Technique et Commercial

: Citrate

|

GEL

GLU

H2S

CMC-AGH : Centre Medico-Chirurgical African Genesic

Health

: Gélatinase

: Glucose

INO LDC

IND : Indole

: Inositol

:

Lysine décarboxylase

MAN : Manitol

MEL : Mélibiose

NPP : Nombre le Plus Probable

ODC : Ornithine décarboxylase

ONPG : Ortho-nitro-phényl-galacto-sidase

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

OMS

ONU

RHA

: Organisation Mondiale de la Santé

: Organisation des Nations Unies

: Rhamnose

: Tryptophane désaminase

: Sorbitol

: Université Catholique d'Afrique Centrale

TDA SOR UCAC UFC

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page v

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

VP : Voges Proskauer

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page vi

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Maladies hydriques causées par des

pathogènes bactériens 9

Tableau 2 : Limites de qualité pour les paramètres

bactériologiques des eaux 11

Tableau 3 : Références de qualité pour les

paramètres bactériologiques des eaux 11

Tableau 4 : Présentation du matériel, consommables,

réactifs et équipements pour l'analyse 23

Tableau 5 : Répartition de la population suivant la

situation socio-professionnelle 40

Tableau 6 : Répartition de la population suivant le sexe

et l'âge 40

Tableau 7 : Sources d'approvisionnement en eau utilisées

par la communauté de Ngoa-Ékélé

41

Tableau 8 : Distribution de sources de pollution selon le point

d'approvisionnement 42

Tableau 9 ; Méthodes de traitement des eaux

employées par les populations à domicile 44

Tableau 10 ; Fréquence de traitement des eaux par les

habitants 45

Tableau 11 ; Méthodes de traitement employées au

niveau des points d'eau 45

Tableau 12 ; Germes isolés par source et selon que l'eau

soit traité ou pas 46

Tableau 13 : Récapitulatif des germes retrouvés

dans les points d'échantillonnage des eaux 46 Tableau 14 :

Récapitulatif du dénombrement bactérien des eaux de la

localité de Ngoa-ékélé

47

Tableau 15 : Récapitulatif des problèmes

répertoriés concernant les eaux Ngoa-ékélé

et

suggestions proposées 55

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page vii

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Source du CETIC de Ngoa-ékélé

21

Figure 2 : Puits 1 21

Figure 3 : Puits 2 22

Figure 4 : Puits 3 22

Figure 5 : Puits 4 22

Figure 6 : Puits 5 22

Figure 7 : Algorithme de recherche des coliformes 27

Figure 8 : Algorithme de recherche des entérocoques

27

Figure 9 : Algorithme de recherche des salmonelles 28

Figure 10 : Dispositif de filtration de l'eau dans

l'environnement d'analyse 29

Figure 11 : Aspect des colonies sur EMB 30

Figure 12 : Aspect des colonies sur BEA 30

Figure 13 : Aspect des eaux peptonnées après

incubation à 37°C pour 24h 30

Figure 14 : Image lames porte-Objet après coloration de

GRAM 31

Figure 15 : Résultat catalase positif et oxydase

négatif 32

Figure 16 : Test oxydase négatif 32

Figure 17 : Image de d'une micro gallérie API 20E

après ensemencement 33

Figure 18 : Aspect de quelques milieux Sélénite

après incubation durant 24h à 37°C 34

Figure 19 : Aspect d'une micro gallérie API 20E

après incubation durant 24h à 37°C 34

Figure 20 : Résultat d'identification des

entérobactéries avec le logiciel APIDENT 34

Figure 21 : Milieu kliger avant incubation 35

Figure 22 : Colonies sur gélose Hektoen 35

Figure 23 : Images après incubation des milieux Kliger

à 37°C durant 24h 36

Figure 24 : Proportion des facteurs de pollution dans la

localité de Ngoa-ékélé 43

Figure 25 : Proportion des habitants qui traitent l'eau de

manière individuelle 44

Figure 26 : Principales maladies dont sont victimes les

consommateurs 49

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page viii

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Clairance étique I

Annexe 2 : Autorisation de recherche du sous-préfet de

Yaoundé 3 II

Annexe 3 : Notice d'information III

Annexe 4 : Formulaire de consentement éclairé

V

Annexe 5 : Questionnaire VI

Annexe 6 : Généralités sur les milieux de

culture utilisés VIII

Annexe 7 : Principe coloration de gram X

Annexe 8 : Informations sur la galerie api 20e XI

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page ix

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

RESUME

L'eau représente l'élément constitutif

majoritaire du corps d'un être vivant. Elle est estimée à

60% dans la composition de ce dernier avec une consommation minimale de

1,5L/Jr. Pour cela, Il incombe qu'elle soit de bonne qualité sanitaire

pour ainsi évoquer sa potabilité, ceci dans l'optique

d'éviter que les populations soient sujets à diverses maladies

d'origine hydrique. Des études ont permis d'établir que la

pollution hydrique était la cause d'une mortalité qui

s'élève d'années en années chez les populations des

pays en voie de développement. À ce propos, il a

été important pour nous, de savoir quel est le réel profil

bactériologique des eaux consommées dans de telles zones. C'est

ainsi que notre recherche a porté sur " L'évaluation

bactériologique des eaux de consommation des populations de

Ngoa-Ekélé à Yaoundé ". Il s'agit d'une

étude descriptive type transversale qui a été basée

sur des collectes d'eau de consommation dans cette localité au niveau de

deux sources et cinq puits, associée à la détermination du

profil bactériologique de ces eaux. Cette détermination s'est

faite par une méthode de dénombrement directe, la filtration sur

membrane et l'identification grâce à l'usage de milieux

spéciaux et des galeries miniaturisées API 20E

couplé à l'usage du logiciel APIDENT version 2.0 pour la

nomenclature des espèces. Les facteurs de pollution et les pathologies

associées à ces eaux ont été recensés par

usage d'un questionnaire soumis à 53 participants. Les données

ont été recueillies par le logiciel CSPro et traitées par

les logiciels Excel et SPSS. Les résultats obtenus ont

révélé que sur les sept points d'eau

étudiés, les sources regorgent de Klebsiella oxytoca et

entérocoques, les puits regorgent de Klebsiella gr. 47,

Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes et

entérocoques. Ce qui traduit à 67% la répartition du genre

Klebsiella et à 33% la répartition du genre

Enterobacter dans les eaux de la localité s'agissant des

coliformes. La présence des entérocoques équivaut à

100% car retrouvés dans tous les échantillons testés. Des

facteurs majeurs justifiant l'existence de ces germes dans les eaux ont pu

être associés, notamment les latrines, les rigoles puis les

dépotoirs retrouvés à proximité des points d'eau.

L'étude a pu associer le non traitement des eaux par les populations

à ces facteurs environnementaux. Les maladies hydriques affectant les

consommateurs et pouvant être associées au profil bactérien

existant ont été recensées révélant la

parution au sein de la population étudiée de la fièvre

typhoïde et paratyphoïde à 48,39%, les gastro-entérites

et la dysenterie à 22,58%, puis les infections de la peau à

6,45%. En somme, les eaux de la localité de

Ngoa-ékéléé s'avèrent impropres à la

consommation.

Mots clés: eau, évaluation, potabilité,

pollution, profil bactériologique, Yaoundé

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page x

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

ABSTRACT

Water represents the major constituent element of the body of

a living being. It is estimated at 60% in the composition of the latter with a

minimum consumption of 1.5L / Jr. For this, it is incumbent that it is of good

sanitary quality to thus evoke its potability, this in order to avoid that the

populations are subject to various water-borne diseases. Studies have

established that water pollution is the cause of mortality which rises from

year to year among populations in developing countries. In this regard, it was

important for us to know the real bacteriological profile of the water consumed

in these countries. This is how our research focused on "The bacteriological

evaluation of drinking water from the populations of Ngoa-Ekélé

in Yaoundé". This is a descriptive cross-sectional study which was based

on collections of drinking water in this locality at two sources and five

wells, associated with the determination of the bacteriological profile of

these waters. This determination was made by a direct enumeration method,

membrane filtration and identification thanks to the use of special media and

API 20E miniaturized galleries coupled with the use of the APIDENT version 2.0

software for the nomenclature of species. The pollution factors and pathologies

associated with these waters were identified using a questionnaire submitted to

53 participants. The data were collected by CSPro software and processed by

Excel and SPSS software. The results obtained revealed that at the seven water

points studied, the springs were full of Klebsiella oxytoca and enterococci,

the wells were full of Klebsiella gr. 47, Klebsilla pneumoniae, Enterobacter

aerogenes and enterococci. This translates to 67% the distribution of the genus

Klebsiella and to 33% the distribution of the genus Enterobacter in the waters

of the locality speaking of coliforms. The distribution of enterococci is

equivalent to 100% because they are found in each sample tested. The major

factors justifying the existence of these germs in the water turned out to be:

the latrines, the ditches and then the dumps found near the water points. The

study was able to link the non-treatment of water by the populations to these

environmental factors. Water-borne diseases affecting consumers and which may

be associated with the existing bacterial profile have been identified,

revealing the appearance in the population studied of typhoid and paratyphoid

fever at 48.39%, gastroenteritis and dysentery at 22.58%. , followed by 6.45%

skin infections. In short, the waters of the locality of

Ngoa-ékéléé are found to be unfit for

consumption.

Keywords: water, evaluation, drinkability, pollution,

bacteriological profile, Yaoundé

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 1

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

INTRODUCTION

Dans le monde entier et pour chaque individu, l'eau occupe une

place de choix, car non seulement rentre dans la constitution du corps humain

mais aussi dans l'assouvissement des besoins élémentaires (usage

domestique, usage corporel, usage dans les industries agro-alimentaires) pour

ne citer que ceux-là. « L'eau est un droit fondamental. Sans eau,

il est impossible de survivre » affirme Henrietta Fore, la directrice

générale du Fond des nations unies pour l'enfance (UNICEF). En

2010, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a reconnu que « le droit

à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'Homme,

essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de

tous les droits de l'Homme ». Le droit de l'Homme à l'eau signifie

que chacun, sans discrimination, « a droit à un approvisionnement

suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d'une

eau potable et de qualité acceptable par les usagers personnels et

domestiques, qu'il s'agisse de boisson, d'assainissement individuel, de lavage

de linge, de préparation des aliments ou d'hygiène personnelle et

domestique », rapporte l'ONU sur son site internet. Cependant, les

ressources en eaux dans les pays en voie de développement

s'avèrent rares et de qualité sanitaire douteuse. Face à

cette situation, notre intérêt s'est porté sur une

évaluation bactériologique de ces eaux de consommation au

Cameroun et principalement ville de Yaoundé, localité de

Ngoa-ékélé. Notant l'existence d'une pléthore de

bactéries pouvant se retrouver dans les eaux, à l'instant des

entérobactéries, coliformes et entérocoques pour ne citer

que ceux-là, nous avons ainsi envisagé de ressortir les

différents facteurs favorisant la présence de bactéries,

d'identifier les bactéries présentes dans les eaux de

consommation de cette localité et de déterminer les pathologies

causées par les bactéries présentes dans ces eaux sur la

population. Dans la suite des écrits, nous vous présenterons tout

d'abord la problématique qui se dégage de cette étude,

ensuite une revue de la littérature en rapport à notre

thématique, puis la méthodologie employée pour parvenir

à nos objectifs et les résultats obtenus accompagnés de

discussion.

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 2

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE

1. CONTEXTE DE L'ETUDE

Cette étude a étét faite dans le cadre

d'un travail d'initiation à la recherche en vue de l'obtention du

diplôme de Technicien Médico-Sanitaire, option Analyses

Médicales.

2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU THEME

L'accès à une eau de boisson saine est une

condition indispensable à la santé, un droit de l'homme essentiel

et une composante clé des politiques efficaces de protection sanitaire.

L'importance de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène pour la

santé et le développement transparaît dans les conclusions

d'une série de forums politiques internationaux. Parmi les plus

récents, figure notamment l'adoption des Objectifs de

développement durable par les pays en 2015 incluant une cible et des

indicateurs pour la sécurité sanitaire de l'eau de boisson. En

outre, l'Assemblée générale des Nations Unies a

déclaré en 2010 qu'une eau de boisson sûre et saine et

l'assainissement étaient un droit de l'homme essentiel à la

pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de

l'homme. Ces engagements sont conformes à un soutien de longue date,

notamment l'adoption par l'Assemblée générale des Nations

Unies des Objectifs du Millénaire pour le développement en 2000

et la proclamation de la période 2005 - 2015 Décennie

internationale d'action sur le thème « L'eau source de vie ».

L'accès à une eau de boisson saine influe également de

manière importante sur la santé et le développement aux

niveaux national, régional et local. Pour certaines régions, il a

été démontré qu'investir dans l'approvisionnement

en eau et l'assainissement pouvait déboucher sur un

bénéfice économique net, dans les cas où la

réduction des effets sanitaires préjudiciables et des coûts

des soins de santé fait plus que compenser ces dépenses. Cette

constatation s'applique aux infrastructures d'approvisionnement en eau de

grande ampleur comme au traitement de l'eau à domicile.

L'expérience a également montré que les interventions

visant à améliorer l'accès à une eau saine,

qu'elles soient dans le cadre des zones rurales ou urbaines,

bénéficient particulièrement aux plus démunis et

peuvent constituer une composante efficace des stratégies de

réduction de la pauvreté. (OMS | Directives de qualité

pour l'eau de boisson: Quatrième édition intégrant le

premier additif, s. d.)

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 3

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

C'est de tout ce qui précède, que s'enracine

« L'évaluation bactériologique des eaux de consommation des

populations de Ngoa-Eélé », thème et raison

d'être de notre étude.

3. PROBLEMATIQUE PROPREMENT DITE

L'accès à l'eau a toujours été une

préoccupation majeure pour l'Homme. Aujourd'hui, la principale

difficulté n'est pas l'accès à l'eau mais plus

précisément l'accès à l'eau potable. En effet, ceci

s'explique compte tenu du fait que l'eau peut être le véhicule

d'un très grand nombre d'agents pathogènes rejetés dans le

milieu extérieur par les matières fécales humaines ou

animales.

L'eau est au coeur du développement durable et est

essentielle au développement socio-économique, à la

production d'énergie et des aliments, à la santé des

écosystèmes et à la survie de l'humanité. Alors que

la population mondiale augmente, il est essentiel qu'un équilibre soit

établi afin que les communautés aient suffisamment d'eau pour

leurs besoins. Au niveau humain, la question de l'eau ne peut pas être

considérée indépendamment de celle de l'assainissement.

Elles sont essentielles pour réduire le fardeau au niveau mondial des

maladies liées au manque d'eau potable et améliorer la

santé, l'éducation et la productivité économique

des populations rapporte (ONU, 2018). Malheureusement cette eau est d'autant

plus précieuse à la vie humaine qu'elle est le véhicule et

voie de dissémination de nombreux microorganismes (bactéries,

virus, parasites) qui induisent des maladies au sein des populations. Nous

savons que ces affections à l'instar des gastroentérites,

choléra, dysenterie, fièvre typhoïde (...) liées

à l'eau causent des maladies et des décès partout dans le

monde, surtout dans les pays en voie de développement. L'OMS

déclare que dans les pays en voie de développement, 4/5 de toutes

les maladies sont causées par l'eau. Ceci est la cause de 3,4 millions

de décès chaque année notamment des enfants.

Au Cameroun, les pouvoirs publics multiplient les efforts pour

améliorer l'accès à eau potable. Malgré cela, le

taux d'accès à l'eau potable atteint à peine 33% selon une

étude et l'approvisionnement en eaux de consommation se présente

sous différentes formes (sources, forages, pompes, rivières et

puits) pour la grande majorité et varie en fonction de

différentes zones d'habitation. En 2015, le gouvernement camerounais a

signé avec la société générale de France et

la société import-export des États-Unis, deux conventions

de financement d'un montant total de 36,110 millions de francs CFA

dédiés au projet d'alimentation en eau potable

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 4

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

de la ville de Yaoundé et ses environs. Ce projet

devait accroitre la production en eau à Yaoundé de 300.000

mètres cube par jour.

Dans la localité de Ngoa-Ekélé, la

population étant dense et les ressources en eau ne couvrant pas les

besoins avec une nature en terme de qualité inconnue, il est primordial

d'étudier ou évaluer le degré de potabilité des

points d'approvisionnement en eau existants afin de pouvoir contribuer à

améliorer les conditions de vie des populations c'est-à-dire,

contribuer à réduire dans la mesure d'une pollution

bactérienne existante, les problèmes de santé que

rencontreraient les habitants et consommateurs d'eau de la localité

ainsi que le taux de mortalité qu'occasionne les maladies causées

par l'eau polluée.

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 5

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

4. QUESTIONS, HYPOTHESE ET OBJECTIFS DE

RECHERCHE

a) QUESTIONS DE RECHERCHE Question

générale

· Quel est l'impact de la consommation des eaux de la

localité de Ngoa-Ekélé sur la population ?

Questions spécifiques

· Quels facteurs pourraient justifier la présence

de bactéries dans les eaux de cette localité ?

· Quelles sont les bactéries présentes

dans les eaux de cette localité?

· Quelles sont les pathologies causées par ces

eaux sur la population ?

b) HYPOTHESE DE RECHERCHE

Elle stipule que les eaux de consommation de la

localité de Ngoa-Ekélé regorgeraient de microorganismes

pathogènes de type bactérien et que la présence de ces

pathogènes dans ces eaux découlerait ou serait conséquente

de certains facteurs de pollution, en amont.

c) OBJECTIFS DE RECHERCHE Objectif

général

· Contribuer à la réduction des maladies

et décès d'origine hydrique dans la population camerounaise, en

précis dans celle de la localité de

Ngoa-ékélé à Yaoundé

Objectifs spécifiques

· Recenser les différents facteurs favorisant la

présence des bactéries dans les eaux de la localité

· Identifier les bactéries présentes dans

les eaux de consommation de la localité de Ngoa-Ekélé /

Établir le profil bactériologique des eaux de la

localité

· Déterminer les pathologies causées par

les bactéries présentes dans ces eaux sur la population

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 6

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

CHAPITRE II : REVUE DE LA LITTERATURE

I. DEFINITIONS DES CONCEPTS

Eau de consommation : est un terme

réglementaire qui couvre les eaux de distribution publique

destinée à des diverses utilisations.

Eau potable : est une eau que l'Homme peut

boire sans risque de tomber malade car possède des

caractéristiques microbiologiques, chimiques et physiques

répondant aux directives de l'OMS ou aux normes nationales relatives

à la qualité de l'eau de boisson.

Évaluation : est une fonction qui

consiste à présenter le contenu d'un élément en

précis en comparaison à une base légale spécifique

pour la mesure de la performance des résultats.

Limites de qualité : valeurs de

numération obligatoires à respecter scrupuleusement

Pollution : est une dégradation de

l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol de

matière accidentelle ou non, d'éléments n'étant pas

présent naturellement dans le milieu, entrainant ainsi une perturbation

de l'écosystème pouvant nuire aux entités présentes

aux alentours.

Profil bactériologique : c'est une

représentation des micro-organismes de types bactériens pouvant

être présents dans un milieu de manière naturelle ou

non.

Références de qualité :

valeurs indicatives à satisfaire, établies à des

fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et

d'évaluation des risques pour la santé des personnes, elles

constituent en fait un premier niveau d'alerte.

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 7

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

II. GÉNÉRALITES SUR L'EAU

1. LE CYCLE DE L'EAU

Le cycle hydrologique externe perpétuel de l'eau douce

fonctionne par évaporation, condensation et précipitation, son

moteur thermique est le rayonnement solaire. Ce cycle alimente les continents

et y maintient la vie et tous les écosystèmes que nous

connaissons. L'eau s'évapore constamment au-dessus des océans,

des lacs et des forêts, elle est condensée sous forme de nuages et

ensuite transportée dans le ciel par les vents. Dans le ciel, les nuages

se condensent sous forme de vapeur d'eau autour des particules de

poussières, puis tombent en précipitations sous forme de pluie ou

de neige, sous l'action de phénomènes

météorologiques complexes. L'eau qui ruisselle

pénètre dans le sol ou elle s'infiltre et va remplir les nappes

souterraines. Elle traverse des couches de plus en plus profondes du sol et va

abandonner dans son cheminement la quasi-totalité des impuretés

dont elle s'était chargée. Les eaux souterraines circulent elles

aussi, une partie se jetant directement dans la mer et le reste venant

alimenter les rivières. Enfin, l'eau peut revenir directement à

sa phase liquide dans l'atmosphère par la transpiration des

végétaux qui éliminent ainsi une partie de l'eau contenue

dans le sol et conservent une partie de l'eau de pluie dans leur

feuillage.(Attig & Bernou, 2020)

2. LES TYPES D'EAU

L'eau recouvre à peu près les trois quarts de la

surface terrestre. Elle existe dans l'atmosphère et sous la terre. Elle

est principalement dans les océans mais on la retrouve aussi dans les

rivières, les lacs, la neige et les glaciers. Par ailleurs, nous

retrouvons au-delà de 99 % de l'eau potable dans les glaciers, les

champs de glace ou sous terre.

Cette section distique entre les différents types d'eau

qui constituent l'approvisionnement mondial et canadien; là où il

se trouve et combien nous en avons. Parmi ceux-ci :

? L'eau de surface : sur terre, dans les cours d'eau, les lacs ou

les terres humides, ? Les eaux souterraines : omniprésentes dans le

sous-sol dans les interstices des particules de roches et de sol, ou dans les

crevasses et fissures des roches,

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 8

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

? L'eau atmosphérique : présente dans

l'atmosphère soit en tant que solide (neige, glace), liquide (pluie) ou

gaz (brouillard, brume)

(Canada, 2007)

3. POLLUTION DE L'EAU

Diverses formes de pollution affectent les ressources en eau,

entre autres :

La pollution « thermique »,

conséquence du déversement dans le milieu aquatique de

quantités considérables d'eau utilisées pour le

refroidissement des centrales thermiques ou nucléaires, peut faciliter

le développement d'amibes libres, pathogènes pour les baigneurs,

surtout en période de faibles débits (étiage), en plus de

modifier l'équilibre biologique des eaux au regard des espèces

piscicoles.

La pollution radioactive est celle qui

inquiète le plus la population, or elle est, et de très loin, la

plus faible. Cette inquiétude est liée en particulier à

une méconnaissance des différents types de rayonnements et de

leur dangerosité.

La pollution chimique est probablement la

plus fréquente, très largement répandue et très

diverse. Il s'agit d'abord de contaminations par des composés

inorganiques, par exemple : sodium, nitrates, phosphates, métaux

lourds (plomb, mercure, cadmium)...

La pollution microbiologique est très

importante. Son origine est avant tout d'origine fécale, due aux

déjections humaines et animales, au travers des eaux usées plus

ou moins bien maîtrisées. Les microorganismes de pollution

fécale des eaux sont des bactéries susceptibles de provoquer des

troubles gastro-intestinaux (salmonelles, shigelles, E. coli, vibrion

cholérique...), des virus (entéro-virus de type poliovirus,

coxackie et echovirus, virus de l'hépatite A, corona et rota-virus,

virus de Norwalk et assimilés...) responsables, selon les cas, de

gastro-entérites, hépatites ou syndromes

neuro-méningés.

(Hartemann, 2013)

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 9

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

4. MALADIES ASSOCIÉES À LA CONSOMMATION

D'UNE EAU NON POTABLE DU POINT DE VUE BACTERIOLOGIQUE

Parmi les maladies d'origine hydrique associées

à des pathogènes de type bactérien, les maladies suivantes

ont été consignées dans ce tableau :

Tableau 1: Maladies hydriques causées par des

pathogènes bactériens

|

Micro-organismes

|

Affections

|

|

Aeromonas spp

|

Gastro-entérites, Syndromes cholériques

|

|

Campylobacter jejuni/C. coli

|

Gastro-entérites

|

|

Clostridium perfringens

|

Indicateur de contamination fécale peu

spécifique de gastro-entérites

|

|

Escherichia coli, entéropathogènes,

entérotoxiques, entéroinvasifs

|

Gastro-entérites et syndromes cholériformes,

Indicateur de contamination fécale

|

|

Enterococcus spp

|

Aucune en relation avec l'eau. Indicateur de contamination

fécale

|

|

Légionella pneumophila

|

Pneumopathie, fièvre (in-halation d'aérosols)

|

|

Leptospira spp

|

Leptospirose ictérohémorragique

|

|

Pseudomonas aeruginosa

|

Infections cutanées , suppuratives ou

éruptives, surinfections, pneumopathies

|

|

Salmonella

|

Fièvres typhoïdes typhiques et para-

typhiques

|

|

Salmonella typhimurium, S. enteritidis

|

Gastro-entérites, infections systémiques

|

|

Shigella dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S.

sonnei

|

Gastro-entérites et dysenterie

|

|

Vbrio cholerae, Vibrio spp

|

Gastro-entérites et cholera , infections

cutanées

|

|

Yersinia enterolitica

|

Gastro-entérites

|

|

Staphylococcus aureus

|

Infections cutanées suppuratives, indicateur de

contamination de proximité

|

(L'analyse de l'eau - 10e éd. - Jean Rodier,Bernard

Legube,Nicole Merlet, s. d.)

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 10

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

5. PROCEDES DE TRAITEMENT DES EAUX

Le traitement des eaux a pour but de détruire tous les

organismes nocifs qui sont présents dans l'eau pour la rendre propre

à la consommation. On note entre autre les procédés

suivant :

Aération : La méthode de

l'aération, en mettant l'eau en contact étroit avec l'air,

augmente la teneur en oxygène de l'eau. Cela permet d'éliminer

les substances volatiles, telles que l'acide sulfurique et le méthane,

qui ont un effet sur le goût et l'odeur, de réduire la teneur de

l'eau en dioxyde de carbone, et d'oxyder les minéraux dissous dans

l'eau, tels que le fer et le manganèse, de façon à ce

qu'ils puissent être éliminés par sédimentation et

filtration.

Filtration : Un filtre permet de

décontaminer l'eau en bloquant physiquement les particules et en les

séparant de l'eau qui le traverse. Les filtres à membrane

fonctionnent avec des mécanismes de décontamination semblables

à ceux des autres filtres. Ils peuvent être très

performants en bloquant des organismes encore plus petits tels que les virus.

Les filtres à usage domestique peuvent être confectionnés

dans des récipients en argile, métal ou plastique. Concernant les

filtres en céramique, l'eau passe lentement à travers un filtre

en céramique ou un filtre à bougie. Durant ce processus, les

particules en suspension sont séparées de l'eau de façon

mécanique.

Ébullition : L'ébullition est

une méthode très efficace de désinfection de l'eau, mais

cette méthode nécessite beaucoup d'énergie. L'eau doit

être portée à ébullition à gros bouillons. En

plus du coût important de la source d'énergie nécessaire

pour faire bouillir l'eau, cette méthode de désinfection a le

défaut de changer le goût de l'eau. Ceci peut être

amélioré en aérant l'eau, en la secouant vigoureusement

dans un bidon fermé après refroidissement.

Désinfection chimique : De nombreux

produits chimiques peuvent désinfecter l'eau mais le produit le plus

souvent utilisé est le chlore. Avec un dosage approprié, le

chlore élimine la plupart des virus et bactéries, mais certaines

espèces de protozoaires (notamment le cryptosporidium) sont

résistantes au chlore. Il existe plusieurs sortes de chlore pour une

utilisation à domicile ; sous forme liquide, en poudre ou en

pastilles.

Désinfection solaire (procédé

SODIS) : Les rayons ultraviolets du soleil ont la capacité de

détruire les pathogènes présents dans l'eau. Pour cela, il

faut remplir des

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

récipients en plastique transparent de un ou deux

litres avec de l'eau claire et les exposer à la lumière directe

du soleil. La période de temps nécessaire pour détruire

les pathogènes varie selon la transparence du récipient,

l'intensité de la lumière du soleil et la clarté de l'eau.

Laisser l'eau refroidir et secouer vigoureusement avant utilisation.

(05_traitement_eau_boisson_urgence.pdf, s. d.)

III. NORMES DE POTABILITE BACTÉRIOLOGIQUE SUR LES

EAUX DE CONSOMMATION

La qualité bactériologique est

évaluée par la recherche de bactéries

témoins de contamination fécale. Ces germes montrent que

des micro-organismes pathogènes (comme les staphylocoques, les

salmonelles, les entérovirus...) peuvent aussi s'introduire dans le

réseau hydrologique. Leur présence dans l'eau

révèle donc un manque de fiabilité des équipements

(défaut des captages, dysfonctionnement ou absence des installations de

traitement, insuffisance dans l'entretien des ouvrages). Le risque principal

est l'apparition de troubles intestinaux (comme des gastro-entérites par

exemple) d'autant plus importants que les contaminations sont fréquentes

et massives. (Syndicat de la Faye - Qualité de l'eau > Normes de

l'eau, s. d.)

? Les eaux de distribution doivent respecter scrupuleusement les

valeurs consignées dans ce tableau :

Tableau 2 : Limites de qualité pour les

paramètres bactériologiques des eaux

|

PARAMETRES

|

LIMITES DE QUALITE

|

|

Escherichia coli (E. coli)

|

0

|

/ 100 mL

|

|

|

Entérocoques

|

0

|

/ 100 mL

|

|

? Les eaux de distribution doivent satisfaire aux valeurs

suivantes :

Tableau 3 : Références de qualité

pour les paramètres bactériologiques des eaux

|

PARAMETRES

|

REFERENCES DE QUALITE

|

|

Bactéries coliformes

|

0

|

/ 100 mL

|

|

|

Bactéries sulfito-réductrices y compris les

spores

|

0

|

/ 100 m/

|

|

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 11

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 12

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

|

Germes aérobies revivifiables à 22°C

|

variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur

habituelle

|

|

|

Germes aérobies revivifiables à 37°C

|

variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur

habituelle

|

|

PROFIL BACTERIOLOGIQUE

C'est une représentation des micro-organismes de types

bactériens pouvant être présents dans un milieu de

manière naturelle ou non. Nous avons tenu à circonscrire pour

cette étude, l'identification des germes constituants les indicateurs de

la limite qualité des eaux de boisson puis certains constituants la

référence qualité au moyen de la filtration sur membrane.

Quelques indications sont fournies concernant certains micro-organismes que

l'on peut retrouver dans les eaux. (Syndicat de la Faye - Qualité de

l'eau > Normes de l'eau, s. d.)

Escherichia coui : l'apparition de

cette bactérie dans l'eau indique la présence éventuelle

de micro-organismes pathogènes. C'est la principale bactérie du

groupe des coliformes fécaux. Ces derniers sont des

indicateurs d'une contamination d'origine fécale car ils apparaissent

toujours en grande quantité dans les déjections animales et

humaines. C'est pour cela que les coliformes fécaux constituent un bon

test de contamination des eaux par des matières fécales.

Certaines souches d'Escherichia coli sont pathogènes pour

l'homme et peuvent provoquer des troubles intestinaux ressemblant à une

gastro-entérite, au choléra ou à la dysenterie.

Entérocoques : ils appartiennent

à la famille des streptococcacae, ce sont les hôtes normaux de

l'intestin, ils ne sont pas considérés comme pathogènes

mais peuvent provoquer des infections localisées. Leur recherche,

associée à celle des coliformes fécaux (Escherichia

coli), constitue un bon indice de contamination fécale. Ils

dénotent donc la présence éventuelle de micro-organismes

pathogènes. Parmi les entérocoques, on peut citer les

streptocoques fécaux dont la recherche est faite pour

juger de l'efficacité d'un traitement de désinfection. Leur forte

résistance aux agents désinfectants en fait également des

représentants de la contamination virale car leur résistance est

comparable à celle des virus. Enfin, leur meilleure

résistance dans les eaux que les coliformes met en évidence une

pollution plus ancienne.

Bactéries coliformes (coliformes totaux) :

les bactéries coliformes sont présentes dans les

matières fécales mais se développent également dans

les milieux naturels (sols, végétation,

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

eaux naturelles). Ce ne sont donc pas des bactéries

d'origine strictement fécale. Ces entérobactéries,

très répandues, sont des micro-organismes de l'intestin jouant un

rôle dans les phénomènes digestifs. Elles sont

également trouvées au niveau de la cavité buccale, des

organes génitaux et des voies aériennes supérieures. La

présence d'un petit nombre de coliformes totaux dans les eaux

souterraines non traitées n'a qu'une signification réduite sur le

plan sanitaire. En général, l'absence des coliformes ne signifie

pas que l'eau ne présente pas de risque pathogène car les kystes

de certains parasites sont plus résistants à la

désinfection que les coliformes. Lorsque des coliformes totaux sont

détectés dans les eaux de distribution, une recherche

d'Escherichia coui et d'Entérocoques est engagée.

Certaines espèces de coliformes sont pathogènes, mais

excepté Escherichia coui, les espèces pathogènes

véhiculées par l'eau sont sans réel impact sanitaire.

Bactéries sulfito-réductrices y compris

les spores : micro-organismes anaérobies sporigènes, ces

germes ont la particularité de développer une forme de

résistance : les spores. Ils se retrouvent dans les matières

fécales, les sols et les rivières. Les plus fréquents sont

les Clostridium perfringens qui se retrouvent

uniquement dans les fèces mais en bien moins grand nombre qu'

Escherichia coui. Leurs spores les rendent résistants à

l'action des désinfectants et notamment du chlore et leurs permettent de

survivre dans l'eau beaucoup plus longtemps que les coliformes. Leur

présence ne signifie pas forcément un dysfonctionnement du

système de désinfection. Par contre, cela montrera un

dysfonctionnement du traitement de filtration et de clarification, lorsqu'il

existe. L'absence de spores dans une nappe souterraine ou une nappe alluviale

peut être un signe d'efficacité de la filtration naturelle. Il est

particulièrement important de prêter attention à ce

paramètre pour les eaux superficielles.

Germes aérobies revivifiables :

appelés aussi germes totaux, ils n'ont pas d'effets directs sur

la santé, mais sous certaines conditions ils peuvent

générer des problèmes dans les systèmes de dialyse.

Une faible valeur des germes totaux est le témoin de l'efficacité

du traitement et de l'intégrité du système de distribution

(pas de stagnation de l'eau, entretien efficace...). Leur trés grande

sensibilité en fait un signal d'alarme, avant apparition des

bactéries sulfito-réductrices et des coliformes. Leur

présence en grand nombre est le signe d'une dégradation de la

qualité de l'eau, soit à la ressource, soit dans le

réseau. Les bactéries d'origine résiduaire

(environnementale) sont dénombrées à 22°C sur une

période de 72 heures d'incubation, et les bactéries d'origine

intestinale (humaine ou animale) à 37°C sur une période

d'incubation de 24 heures. L'ancien décret n° 89-3 du 3 janvier

1989, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine,

fixait la limite des germes totaux à 100 / mL pour les

germes aérobies

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 13

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 14

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

revivifiables à 22°C et à 20 / mL

pour les germes aérobies revivifiables à 37°C et

ceci pour les eaux non désinfectées. Pour les eaux qui sont

traitées, les limites étaient respectivement de 20 / mL et de 2 /

mL.

? Quelques germes pathogènes (OMS |

Directives de qualité pour l'eau de boisson: Quatrième

édition intégrant le premier additif, s. d.)

Campylobacter : Les Campylobacter spp. sont

des bâtonnets spiralés incurvés à Gram

négatif, micro-aérophiles (besoin d'une faible teneur en

oxygène) et capnophiles (besoin d'une teneur élevée en

dioxyde de carbone), dotés d'un seul flagelle polaire dépourvu de

gaine. Les Campylobacter spp. comptent parmi les agents de

gastro-entérite aigüe les plus importants dans le monde. Des

approvisionnements en eau de boisson contaminés ont été

identifiés comme étant une source importante de flambées

de campylobactériose. La détection de flambées et de cas

en lien avec l'eau est en augmentation. E. coli (ou les coliformes

thermotolérants) est un indicateur approprié de la

présence/absence de Campylobacter spp. dans les approvisionnements en

eau de boisson.

Klebsiella : Les Klebsiella spp. sont des

bacilles non mobiles, à Gram négatif, qui appartiennent à

la famille des Enterobacteriaceae. Le genre Klebsiella comprend plusieurs

espèces, notamment K. pneumoniae,K. oxytoca, K. planticola et K.

terrigena. Les Klebsiella spp. ingérés avec l'eau de boisson ne

sont pas considérés comme une source de maladies

gastro-intestinales dans la population générale. Les Klebsiella

spp. détectés dans l'eau de boisson sont

généralement présents dans des biofilms et il est peu

probable qu'ils représentent un risque sanitaire. Ces bactéries

sont relativement sensibles aux désinfectants et leur

pénétration dans les réseaux de distribution peut

être évitée par un traitement approprié. Klebsiella

est un coliforme et peut être détecté par les tests

habituels utilisés pour les coliformes totaux.

Enterobacter sakazakii :

Bactérie mobile, en forme de bâtonnet, à Gram

négatif, non sporulante, qui a été observée comme

contaminant dans les préparations pour nourrissons. Les Enterobacter

spp. sont biochimiquement similaires à Klebsiella ; cependant,

contrairement à Klebsiella, Enterobacter est ornithine positif.

Enterobacter sakazakii s'est avéré plus résistant au

stress osmotique et hydrique que d'autres membres de la famille des

Enterobacteriaceae. La maladie provoquée par E. sakazakii chez des

nourrissons a été mise en lien avec la consommation de

préparations commerciales non stériles pour nourrissons.

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

Salmonella : Les Salmonella spp.

appartiennent à la famille des Enterobacteriaceae. Ce sont des bacilles

mobiles à Gram négatif qui ne fermentent pas le lactose, mais la

plupart produisent du sulfure d'hydrogène ou des gaz issus de la

fermentation des glucides. La transmission, impliquant le plus souvent S.

typhimurium, a été associée à la consommation d'eau

souterraine contaminée et à des approvisionnements en eaux de

surface contaminés. Lors d'une flambée de maladie associée

à un approvisionnement d'eau de pluie communal, les excréments

d'oiseaux ont été désignés comme étant la

source de la contamination. Les Salmonella spp. sont relativement sensibles

à la désinfection. Escherichia coli (ou les coliformes

thermotolérants) est généralement un indicateur fiable

pour les Salmonella spp. dans les approvisionnements en eau de boisson.

Shigella : Les Shigella spp. sont des

bacilles à Gram négatif, non sporulants, non mobiles de la

famille des Enterobacteriaceae, qui peuvent se multiplier en présence ou

en absence d'oxygène. Comme ces organismes ne sont pas

particulièrement stables dans des environnements aqueux, leur

présence dans l'eau de boisson indique une contamination fécale

humaine récente. Les données disponibles sur leur

prévalence dans les approvisionnements en eau peuvent être

sous-estimées car les techniques de détection

généralement utilisées sont relativement peu sensibles et

peu fiables. La lutte contre Shigella spp. dans les approvisionnements en eau

de boisson est d'une importance particulière pour la santé

publique en raison de la gravité de la maladie que ces bactéries

provoquent. Les Shigella spp. sont relativement sensibles à la

désinfection.

Vibrio : Les Vibrio spp. sont de petites

bactéries incurvées (en forme de virgule), à Gram

négatif, avec un seul flagelle polaire. La transmission est

principalement due à une contamination de l'eau résultant d'un

assainissement insuffisant mais celui-ci n'explique pas totalement la

récurrence saisonnière et d'autres facteurs doivent intervenir.

La présence des sérotypes pathogènes V. cholerae O1 et

O139 dans les approvisionnements en eau de boisson est un problème

d'importance majeure pour la santé publique et elle peut avoir des

conséquences économiques dans les communautés

affectées. Vibrio cholerae est très sensible aux

procédés de désinfection. Pendant la distribution. Vibrio

cholerae O1 et non O1 ont été détectés en l'absence

d'E. coli dans l'eau de boisson.

Yersinia : Le genre Yersinia est

classé dans la famille des Enterobacteriaceae et comprend sept

espèces. Les Yersinia spp. sont des bacilles à Gram

négatif qui sont mobiles à 25 °C mais pas à 37

°C. Bien que la plupart des Yersinia spp. détectés dans

l'eau soient

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 15

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 16

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

probablement non pathogènes, des données

indiquent que, dans certaines circonstances, la transmission de Y.

enterocolitica et de Y. pseudotuberculosis à l'homme peut se produire

à partir d'eau de boisson non traitée. Les déchets humains

ou animaux sont la source la plus vraisemblable de Yersinia spp.

pathogènes.

IV. METHODES DIAGNOSTIQUES POUR L'ANALYSE BACTERIOLOGIQUE DE

L'EAU

L'analyse bactériologique proprement dite se pratique

selon deux types de méthodes : les méthodes de

dénombrement direct par comptage de colonies isolées après

ensemencement sur ou dans un support nutritif solide et les méthodes de

dénombrement indirect, par calcul statistique après

répartition de l'inoculum dans un milieu de culture liquide. Quel que

soit le type de méthodes employé, le résultat de la

numération n'est toujours qu'une approximation du nombre réel de

germes présents dans l'échantillon analysé. De nombreuses

causes d'erreur peuvent en effet influer sur le résultat, par exemple

l'homogénéisation, la réalisation des suspensions

mères et des dilutions, la qualification du manipulateur. De plus, la

précision des techniques bactériologiques est faible : elles

donnent une valeur qui se range à l'intérieur d'un intervalle de

confiance plus ou moins large. Pour pallier cette incertitude et pour tenir

compte de la sensibilité variable du consommateur, les normes

bactériologiques imposées sont telles que la limite de

sécurité n'est pas dépassée même si le nombre

de germes trouvé est sous-estime par rapport à la valeur

réelle. (Méthodes usuelles d'analyse bacteriologique pour le

contrôle sanitaire courant des eaux de mer et des coquillages, s.

d.)

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 17

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

1. METHODES DE DENOMBREMENT DIRECT

Ces méthodes ne sont pas applicables aux coquillages.

Elles sont parfois utilisées pour les eaux de mer. L'ensemencement a

lieu sur un milieu gélose sélective, soit directement, soit

après filtration d'un certain volume 4 d'eau sur une membrane et

dépôt de celle-ci sur le milieu solide. Les bactéries

donnent naissance dans des conditions favorables à des colonies typiques

isolées les unes des autres, différentes suivant les

espèces, et qui peuvent être comptées. Connaissant le

volume d'eau ensemencé ou filtré, le résultat final du

dénombrement peut être exprimé en fonction d'un volume pris

comme unité : par exemple n colonies pour 100 ml d'eau.

2. METHIODES DE DENOMBREMENT INDIRECT

L'inoculum est réparti dans un certain nombre de tubes

contenant un milieu de culture liquide. La présence de la

bactérie ou du groupe de bactéries recherchées se

manifeste par une réaction caractéristique. Un tube est

considéré comme étant positif lorsqu'il est le

siège de cette réaction caractéristique. On postule alors

qu'il contenait à l'origine au moins un germe recherché. Une

évaluation quantitative n'est possible qu'en jouant sur les volumes de

la prise d'essai et en prenant comme hypothèse que les germes sont

repartis de façon homogène dans l'inoculum : si l'ensemencement

porte par exemple sur 10,1 et 0,1 ml d'inoculum dans trois tubes de milieu

liquide, et si le germe recherche est présent seulement dans le premier

de ces tubes, il y a au moins un germe dans 10 ml d'inoculum, mais il n'y en a

pas dans 1 ou 0,1 ml. Si l'unité de volume d'expression du

résultat est de 100 ml, il s'ensuit que le nombre de germes est compris

entre 10 et 100 dans 100 ml d'inoculum. Afin d'affiner le dénombrement,

plusieurs tubes par serie sont ensemencés avec le même inoculum.

Pour couvrir une gamme assez étendue de numérations, susceptibles

de convenir à la plupart des besoins en hygiène conchylicole on

est parfois amené à faire varier les volumes ensemencés

par tube, le nombre de series et l'échelonnement des dilutions

décimales. D'ordinaire on répète l'ensemencement du

même inoculum dans 3~4 ou 5 tubes d'une même

serie.et on utilise trois séries

dans lesquels les inoculums sont respectivement de 10 ml, 1 ml et 0,1 ml.

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 18

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

CHAPITRE III : METHODOLOGIE

1. PRÉSENTATION DU LIEU

D'ÉTUDE

La localité Ngoa-Ekélé est un quartier

de l'arrondissement de Yaoundé III, limitrophe des quartiers Olezoa au

Sud, Mvolyé à l'Ouest et Mélen au Nord. Nous avons

effectué des prélèvements d'eau au niveau des sources,

forages, pompes et puits de ladite localité, du moment où les

populations y viennent pour s'abreuver. Il s'agit d'un quartier dont la

population est majoritairement jeune plus précisément

estudiantine, ce quartier est assez bondé et représentatif

à première vue, d'un quartier résidentiel.

Néanmoins il serait important de mentionner que les ressources en eau

fournies par la camerounaise des eaux sont à la limite non

représentatives pour couvrir en termes de proportionnalité, les

besoins de la population. Finalement, le recours aux ressources souterraines

s'avère fortement marquée. À cet effet, nous avons tenu

à étudier la qualité sanitaire de ces points

d'approvisionnement souvent non répertoriés et non traités

mais qui soulagent les populations, ceci dans l'optique de fournir des

renseignements adéquats sur la qualité des eaux consommées

pour que si nécessaire, des mesures puissent être prises

individuellement ou à plus grande échelle.

2. TYPE D'ETUDE

Il s'agit d'une étude non expérimentale,

descriptive type transversale car, elle met au centre de sa réalisation

une évaluation qui aura fonction de présenter le contenu

réel en terme de germes présents dans les eaux de la

localité, en comparaison à une base légale

spécifique (les normes sur la qualité de l'eau de boisson) pour

la mesure de la performance des résultats qui, permettront dans ce cas

d'établir ou pas la potabilité d'un plan de vue

bactériologique des eaux consommées par les populations de

Ngoa-Ekélé.

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 19

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

3. LES PARTICIPANTS

3.1 Technique d'échantillonnage ou de recrutement /

Nombre de participants requis ou souhaités

La technique d'échantillonnage utilisée pour

cette étude est probabiliste de convenance. Nous avons pris les

variables qui ont constituées nos participantes tel qu'ils se sont

présentés à nous et tel que la répartition

géographique nous aura permis. La taille de l'échantillon a

été calculée par la formule de Lorenz : N=

P.Q.Zà2 / d2 avec P : présence

supposée= 67% ; Q=1-P : degré de précision=5% ;Zà :

niveau de précision désirée=1,96 ; d : précision

acceptable 5% . Selon la Banque Africaine de Développement,

l'utilisation de l'eau de la camerounaise des eaux par la population au

Cameroun est de 33 %, il reste 67 % de la population qui utiliseraient sources,

forages, pompes et puits afin de combler leurs besoins en eau. Ce qui nous

donne le nombre de participants de notre population d'étude

établi à 53 individus de la localité.

3.2 Critères de sélection des

participants

? Critères d'inclusion : sont à

considérer pour cette étude les éléments suivants,

les points d'eau (sources, forages, pompes et puits) de la localité

où les populations viennent s'abreuver, tout individu de ladite

localité faisant valoir de façon volontaire, son approbation

à participer à notre étude.

? Critères d'exclusion : sont exclus de cette

étude, les points d'eau dont l'accès est refusé au grand

public, toute personne vivant dans la localité mais qui ne consomme pas

les eaux de la localité, toute personne d'âge inférieure

à 18ans, toute personne faisant valoir son droit de retrait de

participation à notre étude qu'importe le moment avant

divulgation des résultats et toute personne dont on aurait eu à

perdre ses données.

3.3 Modalités de recrutement

Pour cette étude, nous effectuons des descentes en

journée au niveau des points d'eau d'intérêt de la

localité et nous soumettions le questionnaire à tout individu

inclut précédemment qui sera présent lors de notre

échantillonnage sur les sites et tout individu de la localité

rencontré dans leur domicile pendant nos descentes sur le terrain. Au

final nous avons obtenus 53 questionnaires remplis par 53 participants de la

localité.

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 20

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

4. PROCEDURE DE COLLECTE DES ECHANTILLONS

a. TECHNIQUE DE PRELEVEMENT GLOBALE

Condition de prélèvement

: Le prélèvement des points d'eau étaient

conditionné par leur appartenance à notre aire

géographique de recherche, soutenue par une approbation de collecte

orale donnée par les propriétaires / utilisateurs. À cela

s'ajoute l'absence de variations climatiques pouvant biaiser notre analyse.

Conditionnement : Les

échantillons d'eau étaient conservés dans des bouteilles

en plastique propres et transparentes pouvant contenir 1,5 L d'eau.

Modalités de transport : Les

échantillons étaient transportés à l'aide d'une

glacière à température comprise entre 2 et 4°C pour

moins de 8heures.

Délai d'analyse : Le

délai d'analyse était de 8heures.

Critères d'éligibilité des

échantillons : Les échantillons se devaient

d'être bien étiquetés et les volumes pouvant couvrir la

réalisation de l'analyse se devait d'être respectés (au

moins 1,5 L par échantillon d'un site de prélèvement).

b. PRELEVEMENT PROPREMENT DIT AU NIVEAU DES

SOURCES

Matériel : Solution hydro alcoolique,

récipient d'eau, marqueur, papier, stylo, glacière contenant des

glaçons

Après s'être nettoyé les mains, le

récipient est tenu de telle sorte que l'eau de source puisse

s'écouler dans ce dernier jusqu'à ce qu'il soit rempli. Par la

suite, ce récipient est fermé hermétiquement et

étiqueté pour être rangé dans une glacière.

La figure ci-après représente notre premier point

d'échantillonnage de la localité.

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 21

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

Figure 1 : Source du CETIC de

Ngoa-ékélé

c. PRELEVEMENT PROPREMENT DIT AU NIVEAU DES

PUITS

Matériel : savon, solution de

décontamination, une éponge, récipient d'eau, marqueur,

papier, stylo, glacière contenant des glaçons

Après avoir décontaminé le saut qui sert

à recueillir l'eau au niveau du site ainsi que nos mains, l'eau est

recueillie dans le puits à l'aide de ce saut et par la suite, elle est

transvasée dans notre récipient que nous fermions

hermétiquement. Pour clore, l'étiquetage de l'échantillon

est effectué et il est rangé dans la glacière. Les figures

ci-après représentent nos points d'échantillonnage

complémentaires à la source.

Figure 2 : Puits 1

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 22

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

Figure 3 : Puits 2

Figure 4 : Puits 3

Figure 5 : Puits 4

Figure 6 : Puits 5

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 23

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

5. PROCEDURE D'ANALYSE DES ECHANTILLONS

a. PRESENTATION DU MATERIEL ET CONSOMMABLES, DES REACTIFS

ET DES EQUIPEMENTS UTLISÉS POUR L'ANALYSE

Pour l'analyse de nos échantillons, nous avons eu

recours à l'usage du matériel, consommables, réactifs et

équipements consignés dans ce tableau.

Tableau 4 : Présentation du matériel,

consommables, réactifs et équipements pour

l'analyse

|

Matériel et consommables

|

Réactifs

|

Équipements

|

|

Stylo

|

Eau distillée

|

Distillateur

|

|

Papier format

|

Milieux EMB, BEA, Eau

|

Autoclave

|

|

Marqueur permanant

|

peptonnée, Sélénite,

|

Incubateur

|

|

Burette graduée

|

Hektoen, Kliger

|

Réfrigérateur

|

|

Ballon à fond plat

|

Violet de gentiane

|

Balance

|

|

Boites de pétri

|

Lugol

|

Vacupum

|

|

Tube en verre de culture

|

Alcool-acétone

|

Microscope

|

|

Membranes filtrantes

|

Fuschine

|

Ordinateur

|

|

Échantillon d'eau

|

Huile à immersion

|

Minuteur

|

|

Pince

|

Disques d'oxydase

|

|

|

Bec bunsen

|

Péroxyde d'hydrogène

|

|

|

Gaz

|

Galérie miniaturisée API 20E

|

|

|

Anse

|

Huile de paraffine

|

|

|

Pipette pasteur

|

Chlorure ferrique

|

|

|

Lame porte-objet

|

VP1-VP2

|

|

|

Papier absorbant

|

Réactif de KOVACK'S

|

|

|

Tubes à hémolyse

|

Solution de décontamination

|

|

|

Conteneurs de déchets

|

|

|

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 24

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

b. MÉTHODE D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS : LA

FILTRATION SUR

MEMBRANE

C'est la technique de concentration la plus utilisée au

laboratoire pour ce qui est de l'analyse des eaux. Le plus

généralement, on procède à une filtration sur

membranes en esters de cellulose, de porosité 0,22 ìm ou 0,45

ìm, susceptibles de retenir les bactéries. Après

filtration de l'eau à étudier, la membrane est

déposée sur un milieu gélosé approprié. Ceci

permet aux colonies de coliformes de se développer

préférentiellement au cours d'une incubation de 18 à 24

heures, et sous un aspect suffisamment caractéristique pour autoriser un

diagnostic présomptif. Celui-ci peut d'ailleurs être

confirmé par des repiquages judicieux. Son domaine d'application

privilégiée est les eaux claires ne contenant pas de

matières en suspension susceptibles de colmater : eaux d'alimentation,

de surface et de baignade claires. (L'analyse de l'eau - 10e éd. -

Jean Rodier,Bernard Legube,Nicole Merlet, s. d.)

? Description du dispositif de filtrage

Le dispositif dans son ensemble comporte les

éléments suivants : Un entonnoir-réservoir cylindrique ou

conique, en acier inoxydable ou plastique à usage unique, de taille

variable généralement de 50 à 500 mL, gradué. Ce

réservoir est destiné à être appliqué

exactement sur la surface plane, cylindrique, du support métallique lui

servant de base. Un support métallique formant une sorte de cuvette

conique dont le bord supérieur reçoit une plaque poreuse

(généralement de 50 mm de diamètre) destinée

à supporter une membrane filtrante de même diamètre. La

partie inférieure de la cuvette est prolongée par un tube creux,

muni d'un robinet, permettant le passage d'une aspiration par trompe à

vide et l'évacuation du liquide filtré. Un dispositif

d'assemblage des deux pièces précédentes, variable selon

le modèle d'appareil (collier de serrage, pince amovible, clip, etc.)

permet de solidariser réservoir et support et d'assurer

l'étanchéité, en évitant toute fuite du liquide

contenu dans le réservoir. Un matériel de liaison supportant

l'ensemble de cet appareil de filtration et le reliant à un dispositif

d'obtention du vide. Dans sa version la plus simple, représentée

sur le schéma, il consiste en une fiole à vide en verre, de

capacité suffisante pour éviter des vidanges trop

fréquentes de l'eau filtrée (5 litres par exemple), reliée

à une trompe à eau ou une pompe à vide par

l'intermédiaire d'un flacon de garde, muni d'un manomètre. Dans

des dispositifs plus complexes, la fiole à vide est remplacée par

une rampe supportant plusieurs appareils de filtration. La face

supérieure du support métallique et la plaque poreuse au contact

avec la

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 25

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

face supérieure de la membrane sont

généralement stérilisées à la flamme. Le

réservoir peut être stérilisé de la même

façon. Directement au contact des eaux analysées, son flambage

doit être particulièrement soigné ; le refroidissement est

alors relativement long, d'où l'avantage des entonnoirs à usage

unique. Les membranes filtrantes utilisées sont

généralement constituées par des esters de cellulose ; le

diamètre des pores est généralement de 0,45 ìm

(parfois de 0,22 ìm). Un quadrillage en surface facilite les

dénombrements bactériens.

? Technique de la filtration sur membrane

Flamber la face supérieure (plaque poreuse) de

l'appareil. Fermer le robinet du support et mettre en marche la pompe à

vide. Prélever une membrane stérile en la saisissant par son bord

extérieur, avec une pince flambée et refroidie ; la

déposer sur la plaque poreuse. L'entonnoir-réservoir

flambé et refroidi est placé au-dessus de la membrane. Installer

le dispositif de fixation (dans certains modèles d'appareils, ce

dispositif, toujours prévu, est inutile, l'adhérence du

réservoir sur la membrane étant suffisante). Agiter soigneusement

le flacon d'eau à analyser et verser l'eau, stérilement, dans le

réservoir jusqu'au repère (50 ou 100 mL selon l'appareil et selon

le type d'analyse pratiquée). Ouvrir le robinet du support suffisamment

pour laisser l'eau s'écouler lentement sous l'action du vide. Si le

contenu du réservoir correspond à la prise d'essai

nécessaire, rincer avec de l'eau stérile (40 à 50 mL)

dès la filtration terminée. Sinon, fermer le robinet à ce

moment-là, remplir à nouveau le réservoir avec de l'eau

à analyser, et rincer lorsque tout l'échantillon a

été filtré. Dès que la membrane paraît

sèche, fermer le robinet, enlever le dispositif de fixation et, avec la

pince à creuset, le réservoir. Prélever la membrane avec

une pince flambée en la saisissant par son extrême bord, et

l'introduire sur le milieu de culture choisi ou lui faire subir le traitement

selon la méthode utilisée parmi celles qui seront décrites

ultérieurement. Lorsque le volume d'échantillon à filtrer

est important, et que la teneur en matières en suspension n'est pas

négligeable, la membrane peut être colmatée avant

l'utilisation complète de la prise d'essai nécessaire à

analyser. Plusieurs membranes devront donc être successivement

utilisées. Remarques - Un matériel permettant de filtrer au lieu

même de prélèvement l'échantillon à

étudier est commercialisé. La membrane peut alors être

placée sur un milieu de transport et transférée

après retour au laboratoire sur un second milieu constituant le milieu

d'inoculation définitif. - La membrane peut également être

immédiatement placée sur le milieu définitif et

aussitôt incubée dans les conditions particulières pour

sélectionner les catégories de germes que l'on veut

étudier. Utiliser pour cela, des incubateurs pouvant fonctionner dans un

véhicule.

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 26

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

? Dénombrement sur membrane filtrante

La membrane après la filtration peut être

déposée sur la surface d'une gélose. Les bactéries

retenues à la surface sont nourries à travers la membrane par les

pores de celle-ci. Dans le cas des eaux d'alimentation ou des eaux de surface

de bonne qualité, il n'y a généralement aucune

difficulté à filtrer 100 mL. La sensibilité est donc, dans

ce cas, 100 fois supérieure à celle obtenue normalement par

incorporation en gélose, 20 fois à celle-ci lorsque l'inoculum

peut exceptionnellement être porté à 5 mL. Pour de telles

eaux, des volumes plus importants peuvent souvent être filtrés.

Les avantages de cette méthode sont : absence de choc thermique,

différenciation plus aisée des colonies, possibilité de

repiquage. En outre, la filtration permet de séparer les

bactéries du milieu analysé, donc des éventuels

inhibiteurs contenus dans ce milieu. Néanmoins, il n'est pas possible,

sur la surface des membranes (généralement de 50 mm de

diamètre), de dénombrer valablement plus de 80 à 100

colonies car, au-delà, les phénomènes de confluence et

surtout de compétitions sont considérés comme importants.

Il convient donc dans ce cas d'effectuer des dilutions. De plus, la

présence abondante de matières insolubles dans

l'échantillon filtré (fin dépôt minéral,

plancton, etc.) peut colmater les pores, faire obstacle au passage des

nutriments et donner ainsi des résultats erronés par

défaut. Le support utilisé pour la membrane peut être soit

une gélose pour isolement, le plus souvent sélective en vue de la

mise en évidence de germes ou de groupes de germes

déterminés ; soit un tampon absorbant imprégné de

solution nutritive. Le dépôt de la membrane sur la gélose

ou le tampon absorbant doit être fait avec le plus grand soin, sans

permettre à des bulles d'air de séparer en quelque point que ce

soit la membrane de son support. Pour cela, saisir la membrane par une pince

à son extrême bord, la mettre en contact par

l'extrémité opposée avec le support nutritif ; puis la

dérouler, en quelque sorte, sur celui-ci, ce qui assure progressivement

le contact. L'expression des résultats se fait sous forme d'un nombre

d'unités formant colonies (UFC).

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

c. ALGORITHMES DE RECHERCHE DES COLIFORMES, DES

ENTEROCOQUES ET DES SALMONELLES

? CAS DES COLIFORMES

Mise en culture de la

membrane filtre de

notre

échantillon dans

milieu EMB à 37°C

pour 24h

En cas de croissance de

colonies, description et

Gram de controle

présentant des Bacilles

Gram-

Réalisation test de

catalase et test

d'oxydase,

obtention

catalase+ et oxydase-

|

Réalisation inoculum pour identification sur

galérie miniaturisée API 20E suiite à une incubation de

24h à

37°C

|

|

Après lecture de la

galérie, attribution du nom de l'espèce au moyen du

logiciel

APIDENT version 2.0

|

Figure 7 : Algorithme de recherche des

coliformes

? CAS DES ENTEROCOQUES

Mise en culture de la

membrane filtre de

notre

échantillon

dans le milieu BEA à

37°C pendant 24h

En cas de croissance,

on note le virage du

milieu au noir

et le

Gram présente des

cocci Gram+ en

chenette

Réalisation du test de

catalase,

obtention

catalase-

Entérocoques spp

Figure 8 : Algorithme de recherche des

entérocoques

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO

Laurel Kévine, TMS Page 27

ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE

CONSOMMATION DES

POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À

YAOUNDÉ

? CAS DES SALMONELLES

Mise en culture de la

membrane filtre de

notre

échantillon dans le milieu