|

Année académique : 2016-2017

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE EVANGELIQUE EN AFRIQUE

U.E.A.

B.P : 3323

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES

ET

L'ENVIRONNEMENT

|

Epidémiologie, diversité et

pathogénicité de la cercosporiose noire du

|

|

|

bananier (Musa ssp.) à Kabare et Walungu

au Sud Kivu

|

|

Par : DIEUMERCI MASUMBUKO Roosevelt

Travail de fin d'études présenté en

vue de l'obtention du diplôme d'Ingénieur (A0) en Sciences

Agronomiques et Environnement Option : Phytotechnie

Directeur : Professeur BISIMWA BASENGERE Espoir

Codirecteur : Ass. MUGISHO ZIRHUMANA Janvier

Prélude.

«Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point

le nombre d'années » dit-on.

Pierre Corneille

II

Dédicace.

A ma mère Régina M'NTALINDWA.

A la chère femme de mon oncle CHIREZI BUDUNDWA

Sarah.

A mon grand et petit frère IMANI MASUMBUKO et MURHABAZI

MASUMBUKO.

A mes chers cousins et cousines Espoir BAGULA, Esperance

BAGULA, Olivier

BAGULA, Willy BAGULA, Patience BAGULA, NYOTA BAGULA,

Timothée BAGULA,

Joël BAGULA, Christelle BAGULA, et MUKENGE NAMUBAMBA.

Aux familles NTALINDWA et LUMESHA.

A tous mes cousins, cousines, oncles et tantes.

A tous mes amis et connaissances.

A celle qui portera la charge du coeur de ce grand homme que

l'UEA vient de

former pendant cinq ans.

Je dédie ce travail

Roosevelt MASUMBUKO.

Roosevelt Masumbuko

III

In memorium.

En mémoire de mon regretté cher oncle BAGULA

NTALINDWA,

C'est avec un coeur déchiré et plein de larme,

chagrin que nous évoquons ce souvenir. Que la terre de nos

ancêtres vous soit douce.

IV

Remerciements.

C'est par cet adage de François Rabelais, « la

science sans conscience n'est que ruine de l'âme » que nous

avions débuté ces quelques mots de remerciement pour toutes les

personnes qui ont contribué à l'achèvement de ce

travail.

Nos remerciements les plus sincères s'adressent au

professeur BISIMWA BASENGERE Espoir qui a accepté non seulement de

superviser ce travail, mais également il nous a facilité d'avoir

les vitroplants de bananier pour l'étude en serre.

Nos remerciements sont adressés à l'assistant

MUGISHO ZIRHUMANA Janvier qui a accepté de codiriger le présent

travail.

Nos remerciements les plus spécifiques sont

adressés au chef des travaux Espoir BAGULA pour son soutien en ce qui

concerne les frais académiques durant nos cinq années

d'université et son soutien pour la réalisation de ce travail,

nous n'avons pas à vous donner ou à vous dire, mais le petit mot

suffit.

Nous tenons à remercier Erick NUNDA, Rosine, KALUBI

Armande et Steve pour leur accompagnement pendant les récoltes de nos

données.

Notre gratitude est exprimée à l'UEA,

particulièrement la Faculté des Sciences Agronomiques et

Environnement qui nous a offert les enseignements de qualité pour notre

formation.

A CHIREZI BUDUNDWA Sarah, nous lui disons grand merci pour

tous ce qu'elle a fait pour nous, en nous offrant de bonnes conditions

d'étude et les conseils malgré les difficultés qui

surgissent, maman, je ne sais pas quoi vous dire, seul l'avenir nous donnera

raison.

Nos remerciements s'adressent aussi à notre très

chère maman Régina M'NTALINDWA qui a supporté toutes nos

caprices durant le moment passé ensemble, chère mère,

quand nous nous rappelons de la récitation « Femme noire, femme

africaine », nous nous souvenons de toi.

Nous remercions également le chef des travaux AYAGIRWE

BASENGERE de ses conseils scientifiques pour la réalisation de ce

travail.

Nos remerciements les plus sincères s'adressent

également à nos amis Arsène MUKOME, MAJALIWA MAITAPO et

AGANZE MWEZE pour les conseils prodigués.

Nous tenons enfin, à remercier nos collègues et

camarades de promotion pour leur soutien pendant des bons et mauvais moments

passés ensemble.

V

Sigles et abréviations

PDA : Patato Dextrose Agar.

CMI: Commonwealth Mycological Institute.

r: Taux de développement de la maladie.

T: Témoin.

R2: coefficient de détermination.

P-value: Probabilité.

F: Test de Fisher.

FHIA: Fundacion Hondurena de Investigacion Agricole.

BAR-KAT: Barhabesha-Katana.

KIS-WAL: Kisamunyu-Walungu.

GRO- BUSH: Gros Michel-Bushumba.

MUSH-MUM: Musheba-Mumosho.

NAK-IKO: Nakasimbu-Ikoma.

KAM-IZE: Kamera-Izege.

LIT-TSH: Litete-Tshopo.

LIT-MAK: Litete-Makiso.

MAN-MAN: Magboba-Magboba.

LUX-MAK : Gros-Michel-Makiso.

KIS-MAN : Kisangani-Magboba.

NPK: azote phosphore potassium.

MRN : Maladie des Raies Noires.

A : un génome Musa acuminata.

AA : bananiers diploïdes à deux génomes

Musa acuminata.

AAB : bananiers triploïdes à deux génomes

Musa acuminata et un génome Musa balbisiana. ABB :

bananiers triploïdes à deux génomes Musa

balbisiana.

B : un génome Musa balbisiana.

VI

Résumé

Dans le cadre d'améliorer la gestion de la

cercosporiose noire du bananier, cette étude avait comme objectif

d'étudier la diversité de la cercosporiose noire du bananier dans

le territoire de Walungu et de Kabare. Une enquête a été

organisée à Walungu (dans les groupements d'Izege, Ikoma, Walungu

centre, Mushinga, Nyangezi, Irhongo, Burhale et la collectivité de

Kaziba) et à Kabare (dans les groupements de Katana, Bushumba, Miti,

Mudaka, Mumosho, Bugorhe, Mudusa et Chirunga). Il a été question

de déterminer l'incidence et la sévérité da la

cercosporiose noire du bananier, d'évaluer les moyens de lutte

utilisés par les paysans et de récolter les feuilles

présentant les symptômes de la maladie pour une

caractérisation morphologique et la réalisation du test de

pathogénicité. Un questionnaire d'enquête à des

questions fermées et une observation des plantes malades ont

été réalisés pour avoir les informations sur les

variétés et les maladies et la détermination de

l'incidence et la sévérité. L'isolement de

Mycosphaerella fijiensis sur milieu PDA ainsi que leurs observations

microscopiques ont été réalisées dans le

laboratoire de biologie moléculaire de la Faculté des Sciences

Agronomiques et Environnement. Le test de la pathogénicité s'est

effectué en serre sur trois variétés (FHIA17, NARITA4 et

NARITA13) provenant du Burundi au laboratoire d'Agro BioTech. Après

analyse, les résultats suivant ont été observés :

la maladie présente une forte incidence (71.9 %) et une

sévérité élevée à Walungu qu'à

Kabare (41.9 %). Six isolats ont été identifiés (M.

fijiensisBAR-KAT, M.

fijiensisKIS-WAL, M. fijiensisGRO-

BUSH, M. fijiensisMUSH-MUM, M.

fijiensisNAçIKO et M.

fijiensisKAM-IZE) et ont présenté des

caractéristiques morphologique typiques à M. fijiensis.

Pour l'évaluation du pouvoir pathogène, deux isolats ont

été utilisés en fonction de deux territoires, et ces

premiers ont affiché un pouvoir pathogène vis-à-vis de

NARITA4 et NARITA13. M. fijiensisKIS-WAL a

été plus virulent que M.

fijiensisBAR-KAT. Les deux isolats ont

présenté les symptômes typiques de la sigatoka noire, mais

la FHIA17 a présenté une résistance vis-à-vis de

ces deux isolats. En serre, les deux isolats de M. fijiensis ont

présenté une incidence élevée et ils y

étaient plus sévères. Ceci étant, nous recommandons

aux autres chercheurs qu'une étude sur la caractérisation

moléculaire de Mycosphaerella fijiensis soit

réalisée afin d'évaluer la variabilité

génétique des isolats à Kabare et Walungu. Que des

formations soient réalisées auprès des paysans pour

améliorer leur connaissance sur la lutte des maladies fongiques du

bananier.

Mots-clés : Cercosporiose noire,

épidémiologie, diversité, Bananier, Walungu et Kabare.

VII

Abstract

In the case of amelioration and black cigatoka management on

banana in our region. This study had as an object to study the diversity of

black cigatoka on banana in Walungu and Kabare territories. An inquiry was done

in Walungu (Izege, Ikoma, Walungu center, Mushinga, Nyangezi, Irhongo, Burhale

and the collectivity of Kaziba) and in Kabare (at Katana, Bushumba, Miti,

Mudaka, Mumosho, Bugorhe, Mudusa and Chirunga). It was a question of

determining the incidence and severity of black cigatoka on banana, evaluate

means to fight utilize by peasants and to harvest some leaves which present the

symptoms of this disease by morphologic characterization and the execution of

pathogenicity test. An inquiry questionnaire was used and the observation of

plants infected also to have some informations on varieties and diseases and

the determination of the incidence and severity. The isolation of

Mycosphaerella fijiensis on a PDA environment and the microscopic

observation was realized in biomolecular laboratory at U.E.A. pathogenitic test

was done under hothouse on three varieties (FHIA17, NARITA4 and NARITA13) from

Burundi at BioTechnological laboratory. After analyses, the following results

were observed: the disease presents a sturdy incidence and severity (seventy

one dots nine) a Walungu and forty one dot nine at Kabare. Six isolators were

identified (M. fijiensisBAR-KAT, M.

fijiensisKIS-WAL, M. fijiensisGRO- BUSH,

M. fijiensisMUSH-MUM,

M. fijiensisNAK-IKO and M.

fijiensisKAM-IZE) and have presented some typics morphologic

characteristics at M. fijiensis. For the evaluation of pathogenic

ability two isolating was utilized over two territories at the first have

showed a pathogenic ability against NARITA4 and NARITA13. M.

fijiensisKIS-WAL was very virulent than M.

fijiensisBAR-KAT. The two insulants have presented

some typics symptoms of black cigatoka but FHIA17 has presented a resistance on

two insulants, on hothouse the two insulants of M. fijiensis has

presented a high incidences and they were very severe. Seeing that we recommend

to others researchers that one study on molecular characterization of

Mycosphaerella fijiensis should be realized to evaluate the genetic

variability of insulants at Kabare and Walungu, those informations should be

diffused nearby the paysans to improve their knowledge on black cigatoka

stuggle on banana.

Key words: Black cigatoka, epidemiology, diversity, Banana,

Walungu and Kabare.

VIII

Listes des tableaux et figures

Tableau 1 : Les variétés/cultivars

rencontrées à Walungu et Kabare 19

Tableau 2 : Moyens de gestion des bananeraies 21

Tableau 3 : Susceptibilité des cultivars à la

cercosporiose noire du bananier quant aux paysans

dans le Walungu et Kabare 22

Tableau 4 : Incidence et sévérité de la

cercosporiose noire du bananier 23

Tableau 5 : Les dénominations des isolats

rencontrés 24

Tableau 6 : La couleur, la forme des mycéliums de

différents isolats et la couleur du fond de la

boite de pétrie. 27

Tableau 7. Le taux de développement de la maladie par

jour 30

Fig. 1 : Stades de développement de la

cercosporiose noire en champs d'après Fouré (1982) .... 7

Fig. 2 : Conidiophore et conidies (A) ; Spermogonie et

spermaties (B) ; périthèce, asques et

ascospores (C) de M. fijiensis (Onautshu et al., 2013).

8

Fig. 3 : Le cycle infectieux de M. fijiensis (Carlier,

2010). 9

Fig. 4 : les morceaux de feuilles avec symptômes de

M. fijiensis dans la boite de pétrie 15

Fig. 5 : Dispositif expérimental en block

complètement aléatoire avec trois répétitions

16

Fig. 6 : Les maladies rencontrées sur les bananiers

dans le Walungu et Kabare 20

Fig. 7 : Nombre de cloisons des conidies des isolats de M.

fijiensis 25

Fig. 8 : La structure des ascospores observés sur

microscope optique agrandis 40x. 25

Fig. 9 : La croissance mycélienne des

différents isolats de M. fijiensis 26

Fig. 10 : La coloration noire de M. fijiensis à la

face inferieure de la boite de pétrie. 28

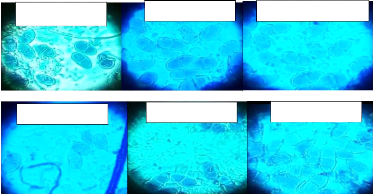

Fig. 11 : symptômes de M. fijiensis en serre

29

Fig.12 : Sensibilité de différentes

variétés face à M.

fijiensisKIS-WAL et M. fijiensisBAR-KAT

29

Fig. 13 : L'indice de sévérité de la

MRN pour les différentes variétés 30

1

Introduction

1. Problématique et présentation du

travail

Dans le monde, la banane fait partie des aliments de base et

occupe la quatrième place après le riz, le blé et le lait.

Elle est une source d'énergie quotidienne pour 600 millions de personnes

et elle est un supplément alimentaire non négligeable pour 400

millions d'individus (Van den houwe et Swennen, 1998). Riche en fibres et

glucides, la banane constitue également une source en vitamines (Van den

houwe et Swennen, 1998 ; Bakry et al., 1997 ; Mobambo, 2002 et Forum

mondial bananier, 2016). La production mondiale est passée de 138,7

millions des tonnes en 2012 à 312,629 millions de tonnes en 2014, dont

84% constituent une consommation locale et 16% le commerce international

(FAOSTAT, 2017).

En Afrique, particulièrement l'Afrique occidentale,

25% des glucides ou hydrates de carbone ont comme origine la banane alors qu'en

Afrique orientale et spécifiquement dans la région des Grands

Lacs (Ouganda, Rwanda, Burundi et Est de la RDC), la consommation annuelle est

de l'ordre de 200 à 400kg de bananes par personne (Mercierlaan, 1998 et

Lassoudière, 2007). En République Démocratique du Congo,

la production estimée à plus de deux millions de tonnes en 2014

(FAOSTAT, 2017 ; Onautshu et al., 2013) occupe la deuxième

place après celle du manioc (Onautshu et al., 2013 ; Byenda,

2015). Le vin, l'un des sous-produits de la banane joue un grand rôle

social et culturel et est rencontré sur presque toutes les

cérémonies en RDC (Byenda, 2015).

Au Sud-Kivu, notamment dans les territoires de Walungu et

Kabare, les bananes et bananes plantains font parties des aliments de base et

constituent des ressources de revenu pour les paysans (Nyabyenda, 2006).

2. Problématique

Cultivés dans le monde entier, les bananiers sont

menacés par diverses maladies et ravageurs, dont les attaques les plus

dangereuses sont celles des champignons (Mycosphaerella fijiensis

Morelet), et Fusarium oxysporum f. ssp. Cubense, des

virus (Banana Bunchy Top Virus (BBTV), les nématodes

(Helicotylenchus mulicinetus, Pratylenchys speijeri n. ssp.

Meloidogyne

spp. et Radopholus similis), des

bactéries (Xanthomonas campestris pv. musacearum,

certaines lignées

2

pathogènes de Pseudomonas solanacearum) ou

d'insectes (le charançon Cosmopolites sordidus) (Mourichon

et al., 2000 ; Jones, 2000 et Onautshu et al., 2013).

La Cercosporiose noire du bananier ou maladie des raies noires

causée par un champignon ascomycète M. fijiensis,

constitue la maladie la plus destructrice du bananier plantain (Onautshu

et al., 2013), et elle s'étend à toutes les

régions de culture (Meredith et Lawrence, 1970 et Wilson, 1987). La

maladie des raies noires est plus disséminée dans le monde et

évolue rapidement chez les variétés déjà

sensibles à M. musicola (Onautshu et al., 2013).

Ainsi dit, elle induirait des pertes des rendements de 76 % et

la réduction de la qualité des fruits surtout pendant le second

cycle de production, tandis que les effets combinés de la maladie, des

ravageurs et du déclin de fertilité du sol réduirait le

rendement de 93 % (Ramsey et al., 1990 ; Mobambo et al.,1996

; Damme, 2008 ; Chillet et al., 2009 ; Daniells, 2009 et Kassi et

al., 2014).

Au Sud-Kivu, elle cause des dégâts plus

importants chez le bananier et le bananier plantain. Elle attaque uniquement le

feuillage et provoque la réduction de l'activité

photosynthétique de la plante conduisant à la baisse des

rendements (Byenda, 2015). Combiné à d'autres facteurs et

maladies, notamment l'absence de semences de qualité, la

sensibilité des variétés disponibles à certaines

maladies telles que la cercosporiose et la rosette (Mobambo et al.,

1996a ; Martinez et al., 2000 ; Chausse et al., 2012 et

Bizimana et al., 2012), le flétrissement bactérien du

bananier ou Banana Xanthomonas wilt (BXW), la fusariose, le bunchy top, le

charançon du bananier, les fourmis prédatrices et les

nématodes constituent un problème dans la production

bananière (Tushemereirwe et al., 2003; Youdeowei, 2004 et

Byenda, 2015). Beaucoup de travaux ont été effectués

l'état phytosanitaire du bananier dans la région et au cours

desquels plusieurs maladies ont été détectées (le

bunchy top (BBTV), le wilt bactérien du bananier les cercosporioses

ainsi que l'helminthosporiose (Byenda, 2015).

Malgré ces travaux, peu d'études ont

été orientées vers l'évaluation de la distribution

de la cercosporiose noire et la caractérisation des isolats de M.

fijiensis dans la région ainsi que fournir l'information sur la

sensibilité des génotypes cultivés. La gestion durable de

cette maladie, nécessite une évaluation

épidémiologique de la cercosporiose noire dans la région

ainsi qu'une caractérisation des isolats de l'agent pathogène qui

sont en circulation.

3

Quelques questionnements sont à considérer :

> Quel serait l'incidence et la sévérité

de la cercosporiose noire le Walungu et Kabare ?

> Quelles seraient les diversités des isolats de

M. fijiensis dans le Sud-Kivu comparativement aux populations de

M. fijiensis trouvées dans le monde ?

> Quelle devrait être la pathogénicité

de ces différents isolats de M. fijiensis sur quelques

nouvelles variétés de bananier ?

3. Hypothèses

> L'incidence et la sévérité de la

cercosporiose noire seraient élevées à Walungu et Kabare

et réduiraient les rendements des bananiers.

> Les isolats de M. fijiensis rencontrés

à Walungu et Kabare seraient différents selon le nombre de

cloisons des conidies, leur forme, la couleur des mycéliums et leur

vitesse de croissance.

> Les isolats de M. fijiensis rencontrés

à Walungu et Kabare présenteraient un pouvoir pathogène,

mais qui est différent suivant les variétés de

bananier.

4. Objectifs du travail

4.1. Objectif général

L'objectif général de ce travail est

l'étude de la diversité de la cercosporiose noire du bananier

dans le territoire de Walungu et Kabare en vue de proposer les

stratégies de contrôle et de gestion de la maladie.

4.2. Objectifs spécifiques

Spécifiquement notre travail a comme objectifs :

> Déterminer l'incidence et la

sévérité de la cercosporiose noire du bananier et bananier

plantain dans les territoires de Kabare et Walungu.

> Evaluer les caractéristiques phénotypiques

des différents isolats de M. fijiensis retrouvés dans

les deux territoires par rapport à ceux rapportés dans le

monde.

> Tester la pathogénicité des isolats de M.

fijiensis identifiés au Sud-Kivu.

4

Chapitre 1. Généralités sur le

bananier 1.1. Le bananier

1.1.1. Origine, description et

classification

Le bananier est une culture originaire de l'Asie du Sud-Est,

où il est cultivé depuis près de 10000 ans (Raemaekers,

2001 ; Abadie et al., 2003 ; Kouassi, 2005 ; Lassois et al.,

2009 ; Bizimana et al., 2012). La Malaisie ou l'Indonésie

parait être le centre probable de diversification (Daniells et al.,

2001 ; Lassois et al., 2009).

Le bananier cultivé est une plante herbacée

vivace, géante et monocotylédone appartenant à l'ordre des

Zingibérales ou scitaminales et à la famille des Musaceae

et au genre Musa (Lassois et al., 2009).

Botaniquement, le genre Musa est divisé en

espèces séminifères possédant des fruits non

comestibles et en variétés à fruits charnus sans graines

(fruits parthénocarpiques). Dans la section Eumusa, Musa

acuminata (symbole de génome : A) et Musa balbisiana

(symbole de génome : B) sont des espèces sauvages qui sont

à l'origine des variétés cultivées (Abadie et

al., 2003 ; Cirad-Flhor, 2003 ; Lassois et al., 2009).

Les espèces sauvages non comestibles, aux fruits

à graines, servent à d'autres fins que l'alimentation humaine

(fibre, alimentation du bétail, etc.). Elles sont toutes diploïdes

(AA et BB) (Abadie et al., 2003 ; Cirad-Flhor, 2003 ; Lassois et

al., 2009). Tandis que les variétés cultivées

à présent sont en général des clones

triploïdes stériles et aspermes (AAB et ABB), provenant soit des

croisements interspécifiques entre les deux espèces

séminifères sauvages diploïdes principales dont Musa

acuminata et M. balbisiana, soit de la seule M. acuminata

(AAA) (Lassoudière, 2007 et Lassois et al., 2009).

1.1.2. Description morphologique

a) L'appareil végétatif

Le bananier est une plante monocotylédone, elle

constitue une herbe géante et vivace chez laquelle le pseudo-tronc est

constitué par l'emboitement des gaines foliaires (Champion, 1963). Le

méristème terminal de la tige vraie souterraine appelé

improprement « bulbe » émet les feuilles (Bakry et al.,

1997).

5

Le bananier peut atteindre une hauteur allant de 1,5 à 6m

en Afrique (Raemaekers, 2001).

Un bananier adulte est constitué d'un cormus (partie

souterraine ou vraie tige du bananier) avec racines et rejets, d'un

pseudo-tronc ayant de feuilles et un régime des fruits (Raemaekers,

2001).

Chez le bananier, il y a deux sortes de bourgeons ; le

bourgeon apical et les bourgeons latéraux. Le bourgeon apical disparait

lorsque le méristème apical se transforme en inflorescence,

tandis que les bourgeons latéraux deviennent des rejets, qui constituent

en réalité les branches du tronc principal. Etant donné

que ces rejets deviennent des nouvelles plantes à fruits, il est

considéré comme plante vivace (Raemaekers, 2001 et Dhed'a et

al., 2011).

Ce sont les premières rangées de fleurs,

appelées mains, qui forment les régimes de fruits. Ces

premières constituent les fleurs femelles (Lassois et al.,

2009). Après les fleurs femelles, il y a deux à trois mains

de fleurs neutres qui apparaissent avec toutes les pièces florales

avortées, suivies par les mains de fleurs mâles composées

d'ovaires réduits et d'étamines bien développées

(Lassois et al., 2009).

1.1.3. Ecologie du bananier

Les bananiers et bananiers plantains se rencontrent dans des

zones agro-écologiques se situant entre 30° latitude Nord et Sud

(Dhed'a et al., 2011 et Onautshu et al., 2013).

a) Le climat

Le bananier, est une culture exigeante en eau. Les racines

n'absorbant aisément que le tiers de la tranche dite habituellement

utile. En climats chauds et humides, les besoins de la plante sont couverts

lorsque les précipitations atteignent 35 mm de pluie par semaine, soit

en moyenne 2500 mm de pluie repartie au cours de l'année (Dhed'a et

al., 2011 ; Onautshu et al., 2013). La grande

particularité du bananier est qu'elle est une herbe très riche en

eau, considéré dans son ensemble, il est composé à

plus de 90% d'eau (Lassoudière, 2007).

La température optimale est comprise entre 25 et

30°C, au-delà de 35 à 40°C et en deçà de

14°C, des anomalies surviennent, la croissance des feuilles est

retardée (Swennen et Vuylsteke, 2001 ; Lassoudière, 2007 ; Dhed'a

et al., 2011 et Onautshu et al., 2013). Le bananier supporte

des fortes insolations si l'approvisionnement en eau est suffisant ; elle est

une culture des jours longs facultatifs. Le seuil limite pour les heures

d'insolation est de 1500 à 1800 heures, mais

6

2000 à 2400 heures sont favorables. Le manque de

lumière agit donc sur la hauteur des plants et peut faire « filer

» les rejets (Dhed'a et al., 2011 et Onautshu et al.,

2013).

Le vent intervient sur la culture par l'incidence de sa

vitesse sur le feuillage par lacération de ce dernier jusqu'à la

destruction des cultures (Lassoudière, 2007) ; des pertes sont dues par

des vents violents, soit en brisant les feuilles aux pétioles, soit en

cassant les pseudos troncs (Dhed'a et al., 2011).

b) le sol

Les sols pour l'implantation des bananeraies sont très

variés dans le monde. Les sols profonds, limoneux et bien drainés

conviennent mieux pour la culture du bananier ; le N, P, K, Ca et Mg sont les

éléments indispensables pour un bon développement et une

production élevée, ces éléments sont

apportés sous forme d'engrais organique comme le fumier, le compost, les

engrais biologiques et les déchets agroindustriels (Laprade et Ruiz,

1999 ; Raemaekers, 2001). Un pH variant entre 4,0 et 8,0 est nécessaire

pour la bonne croissance et le bon développement des plantes

(Raemaekers, 2001). La croissance et le rendement sont fonction de la

fertilité des sols (Swennen et Vuylsteke, 2001).

1.2. La cercosporiose noire du bananier

1.2.1. Son origine et sa distribution

La cercosporiose noire ou maladie des raies noires a

été identifiée pour la première fois en 1963 sur la

côte sud-est de Viti Levu (îles Fidji) (Mourichon et al.,

1997). Un champignon ascomycète, est à l'origine de la

maladie de cercosporiose noire (Onautshu et al., 2013). Elle est

considérée comme la maladie la plus dévastatrice des

bananiers (Lassoudière, 2007). Avec le temps, la cercosporiose jaune

s'est vu rapidement remplacée par la cercosporiose noire en Asie et en

Amérique centrale, en raison de sa virulence plus grande et du spectre

d'hôtes plus large (Onautshu et al., 2013). En Afrique, la

maladie des raies noires a été signalée pour la

première fois en Zambie en 1973 (Onautshu et al., 2013). Elle a

été signalée en R.D.C par Mourichon en 1986. A Kinshasa,

des études de l'épidémiologie ont été

réalisées (Mobambo, 2002) et à Kisangani (Onautshu, 2007)

ont confirmé la présence de cette maladie en R.D.C.

7

1.2.2. Symptômes

Il est souvent difficile de donner les différences

entre les symptômes de la cercosporiose noire et celle de la

cercosporiose jaune. Sur la face supérieure du limbe apparait le premier

symptôme sous une forme de tiret jaune pâle pour la cercosporiose

jaune ou marron foncé sur la face inférieure du limbe de 1

à 2mm de long pour la cercosporiose noire (Mourichon et al.,

1997).

Elle affecte plusieurs cultivars résistants à la

cercosporiose jaune, tels ceux du sous-groupe des bananiers plantains (AAB). La

diminution des rendements peut aller dans certains cas, à plus de 50 %

(Mourichon et al., 1997).

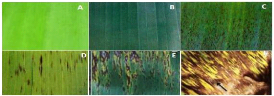

Fig. 1 : Stades de développement de la

cercosporiose noire en champs d'après Fouré (1982).

A= Stade 1 : Décolorations et ponctuations brunes de moins de

0,5 mm sur la surface inférieure de la feuille ; B = Stade 2 : Raies

brunes rouilles inférieures à 4 mm et visible sur les deux faces

; C = Stade 3 : Raies allongées et élargies ; D = Stade 4 :Taches

brun-noir elliptiques ; E = Stade5: Taches brun-noir entourées d'un halo

jaune ; F = Stade 6 : Taches desséchées virant au gris avec en

son centre des points noirs qui correspondent aux fructifications du

pathogène (Onautshu et al., 2013).

1.2.3. Biologie, classification et diversité

génétique de M. fijiensis

Mycosphaerella fijiensis Morelet est l'agent causal

de la maladie des raies noires du bananier. C'est un champignon qui appartient

au Phylum des Ascomycota, dans la classe des Dothideomycètes,

Sous-classe des Dothideomycetidées, Ordre des Capnodiales, Famille des

Mycosphaerellaceae, Genre Mycosphaerella (Onautshu et al.,

2013).

Létude des populations pathogènes en

utilisant de marqueurs génétiques montre l'existence d'une

diversité génétique très importante notamment chez

M. fijiensis (Carlier et al., 1994). Il existe deux

caractéristiques biologiques qui doivent avoir un effet

déterminant sur la structure de ces parasites :

8

? la présence d'une forme parfaite,

hétérothallique, très développée; ce facteur

est connu pour être un facteur important de diversité;

? Les capacités de dispersion élevées,

augmentant d'autant les flux de gènes entre populations (Mourichon,

sd).

Champignon hétérothallique, M.fijiensis

se reproduit de façon sexuée et asexuée. La forme

asexuée (anamorphe) est appelée Paracercospora fijiensis

et celle sexuée (téléomorphe) est appelée

Pseudocercospora fijiensis.

Il a une croissance qui est lente en culture in vitro. Le

diamètre de croissance d'une culture issue d'une seule conidie est

presque 1cm après 38 jours d'incubation à 26°C (Meredith,

1970). Pour une bonne croissance, la température optimale est dans les

intervalles de 24-28°C tandis que celle de la germination optimale est aux

environs de 26°C. De 10 à 21 jours d'incubation, les colonies

peuvent produire des conidies (Onautshu et al., 2013).

L'observation au microscope montre que ce champignon

présente un conidiophore plus ou moins septé (0 à 5

septa), droit ou courbé souvent renflé à la base

(jusqu'à 8 um de diamètre), mesurant 16,5-62,5 um de long et 4 -7

um de large. Les conidies présentent une forme de massue, droites ou

incurvées, pointues à l'apex, tronquées ou arrondies

à la base, et peuvent avoir jusqu'à 10 cloisons

(généralement 5 à 7 cloisons), mesurant 30-132 um de long

et 2,5-5 um de large. Pour la production de la forme sexuée

(téléomorphe), le champignon développe des spermogonies

qui vont spécifier des spermaties (en forme de bâtonnet de 2,5-5 x

1,0-2,5 um de large). Il s'en suit la formation des périthèces

(47-85 um) dans lesquels se spécifient les asques et les ascospores

(11.5-16.5 x 2.5-5.0 um) (Onautshu et al., 2013).

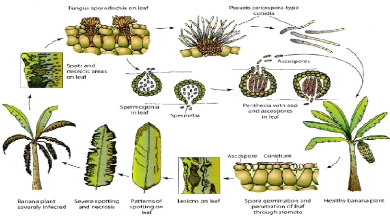

Fig. 2 : Conidiophore et conidies (A) ; Spermogonie et

spermaties (B) ; périthèce, asques et ascospores (C) de M.

fijiensis (Onautshu et al., 2013).

Génétiquement, la structure des populations de

M. fijiensis provenant des différentes régions de la

planète a été étudiée avec les marqueurs

RFLP (polymorphisme de longueur des fragments

9

de restriction) ; ces études prouvent qu'il existe un

niveau élevé de variabilité génétique entre

les isolats de Philippines et de la Papouasie Nouvelle Guinée (Carlier

et al.,1994 et Onautshu et al, 2013).

1.2.4. Etude épidémiologique de la

cercosporiose noire

Les ascospores et les conidies de M. fijiensis

forment le potentiel d'inoculum qui est à la base des

épidémies dangereuses. La propagation de M. fijiensis

sur de longues distances est assurée par les ascospores qui sont

chez cette espèce la principale source d'inoculum. Les

différentes étapes de l'infection (pollution, germination,

développement épiphylle, pénétration stomatique)

sont sous le contrôle de conditions abiotiques (vent, rosée,

pluie, évaporation, température) (Meredith et Laurence, 1970).

1.2.5. Cycle d'infection de M.

fijiensis

M. fijiensis a un cycle infectieux qui soit

haplobionte et comprenant quatre phases: l'infection, l'incubation et latence

correspondant au début de la colonisation des tissus, la sporulation

suivie de la formation de propagules infectieuses, et la propagation de

l'inoculum secondaire (Onautshu et al., 2013).

Fig. 3 : Le cycle infectieux de M. fijiensis (Carlier,

2010).

Différemment des conidies, les ascospores sont

constituées dans des pseudothèces se trouvant sur les feuilles

vieilles des bananiers ou bien sur les feuilles mortes posées à

même le sol. Le

10

mode de dissémination des ascospores est le vent et

sont lancées violemment suite au desséchement du

périthèce elles sont donc responsables de la dispersion à

une longue distance. Mais les conidies sont disséminées par les

pluies. En ce qui concerne les infections, les ascospores ou les conidies

donnent le même type de taches et de développement

subséquent de la maladie (Onautshu et al., 2013).

Pour la germination des ascospores de M. fijiensis,

une température variant 10 et 38°c, mais l'optimum de 27°C

avec un minimum de 20°C (Perez, 1996).

1.2.6. Sensibilité des

variétés

Trois grands types de comportements vis-à-vis de la

maladie caractérisent l'ensemble des variétés

étudiées que l'on peut classer en trois catégories bien

distinctes :

1. Bananiers très résistants (tR)

présentant un blocage de l'évolution de la maladie dès le

premier stade de l'infection (stade 1-2). Ce comportement met en oeuvre une

réaction de type « hypersensibilité »,

ex. la variété Yangambi Km5 et

Calcutta.

2. Bananiers partiellement résistants (pR).

L'évolution de la maladie est normale du premier stade au stade

nécrotique, mais lent. Le nombre de feuilles fonctionnelles à la

récolte reste élevé.

3. Bananiers sensibles (S). L'évolution de la maladie

vers le stade nécrotique est rapide ; le nombre de feuilles

fonctionnelles est faible, ex. Grande Naine (Mourichon, sd).

1.2.7. Moyens de lutte contre la MRN

Pour la lutte contre la MRN, plusieurs techniques de lutte

sont utilisées telles que la lutte biologique, la lutte chimique (les

fongicides systémiques), les pratiques culturales, mais également

l'utilisation des variétés améliorées. Pour une

lutte intégrée de la cercosporiose noire, toutes ces

méthodes sont utilisées simultanément dans

différentes régions de la production des bananes (Mourichon

et al., 1997, Orozco-Santos et al., 2011 et Onautshu et

al., 2013).

Il a été utilisé pour la

détermination du positionnement global du milieu d'étude et son

niveau d'élévation.

11

Chapitre 2. Milieu d'étude, matériels et

méthodes 2.1. Milieu d'étude

Le travail s'était déroulé dans les

territoires de Walungu et Kabare. Ces deux territoires se situent dans le

Sud-Kivu à l'Est de la R.D.Congo ; où une enquête a

été réalisée et la récolte des feuilles

présentant les symptômes de la MRN sur lesquelles les isolats de

M. fijiensis ont été obtenus. La caractérisation

des isolats de M. fijiensis s'était réalisée dans

le laboratoire de biologie moléculaire de la Faculté des Sciences

Agronomiques et Environnement à l'Université

Évangélique en Afrique (U.E.A).

Dans le territoire de Walungu, les groupements suivants ont

été concernés par notre travail : Izege, Ikoma, Walungu

centre, Mushinga, Nyangezi, Irhongo, Burhale et la collectivité de

Kaziba. A Kabare les groupements suivants ont été

considérés : Katana, Bushumba, Miti, Mudaka, Mumosho, Bugorhe,

Mudusa et Chirunga.

2.2. Méthodes et matériels

2.2.1. Matériels

a) Le matériel végétal

Les matériels végétaux utilisés sont

:

? Les bananiers ont étaient observés pendant

l'enquête.

? Les feuilles de bananiers présentant les

symptômes de la MRN ont été récoltées dans

différents groupements pour l'isolement et la caractérisation

morphologique de M. fijiensis.

? Les variétés FHIA17, NARITA4 et NARITA13 de

bananier provenant du Burundi, au laboratoire d'Agro BioTech, ont

été utilisées pour l'évaluation du pouvoir

pathogène des isolats identifiés.

b) Le GPS (Système de Positionnement

Global)

12

c) Le matériel fongique

Les différents isolats de M. fijiensis

identifiés M.

fijiensisBAR-KAT, M.

fijiensisGRO-BUSH, M. fijiensisMUSH-MUM,

M. fijiensisKAM-IZE,

M. fijiensisNAK-IKO et M.

fijiensisKIS-WAL, ont été

utilisés pour la caractérisation morphologique et les isolats

M. fijiensisBAR-KAT et M.

fijiensisKIS-WAL ont été

utilisés pour le test de pathogénicité.

d) Les matériels du laboratoire

Les matériels non fongiques utilisés au

laboratoire pour l'isolement et la caractérisation de M. fijiensis

ont été, entre autre les matériels du laboratoire la

boite de pétrie (dans laquelle le milieu de culture était

coulé, c'est un bocal de conservation de la gélose), la balance

de précision (a été utilisée dans la

détermination de la quantité de réactifs à utiliser

dans la composition du milieu de culture), le stérilisateur ou

hôte à flux laminaire (a permis de travailler sans contamination),

les éprouvettes, l'erlenmeyer (ballon à fond plat) (ont

aidé pour le mélange des solutions), l'autocuiseur et l'autoclave

(pour stériliser les récipients destinés à recevoir

les milieux de culture et autres outils), les écouvillons

(nécessaires pour l'écouvillonnage consistant à faire

rouler délicatement les écouvillons sur les milieux

sélectifs), l'incubateur (pour l'incubation à 25°C pendant

14 jours).

? Le milieu Pomme de terre Dextrose Agar

(PDA)

A constitué le milieu de culture de M. fijiensis

dont la préparation est de Prendre 200g de pomme de terre bouilli

puis filtré; ajouter 20g de dextrose et 20g d'agar dans un litre d'eau

distillé et chauffé pendant quelques minutes pour dissoudre

l'agar et en fin stériliser dans l'autoclave pendant 20 minutes à

une température de 120°C sous une pression d'une à une et

demi atmosphère. Le milieu est coulé dans des boites de

pétri à raison d'au moins que toute la base de la boite soit

couverte par le milieu. D'autres matériels utilisés sont : le

para film (utilisé pour coller les boites de pétri.

2.3. Méthodes

2.3.1. Enquête

Les travaux d'enquête et d'observation s'étaient

déroulés pendant la période pluvieuse, du 21

décembre 2016 au 21 janvier 2017.

13

Une observation des bananiers malades suivie d'une

enquête à un questionnaire fermé et d'une méthode

quantitative ont été réalisées. Pour l'obtention

des résultats escomptés, les personnes ayant des bananeraies ont

été enquêtées et les différentes questions

leur ont été adressées.

Il était question de connaitre les différents

cultivars (variétés) des bananiers rencontrés dans la

région ; les maladies qui attaquent les bananiers, l'incidence et la

sévérité de la cercosporiose noire du bananier à

Walungu et Kabare, les cultivars sensibles et résistants à cette

maladie ainsi que les moyens de lutte utilisés par les paysans.

? Echantillonnage

Pour ce qui concerne l'échantillonnage, en vue de la

détermination de l'incidence et de la sévérité de

la maladie des raies noires, deux territoires ont été pris en

compte ; Walungu et Kabare, avec huit groupements à Kabare et sept

groupements à Walungu plus la collectivité de Kaziba. Deux champs

ou bananeraies ont été pris dans chaque groupement en raison d'un

champ par localité. Ensuite 20 plantes ont été choisies

dans chaque champ de bananier selon la méthode de diagonale.

Les feuilles présentant des symptômes de la

cercosporiose noire du bananier ont été récoltées

et en fin, ces feuilles ont été utilisées pour l'isolement

de M. fijiensis.

160 personnes étaient enquêtées en raison

de 10 personnes par groupement d'où 80 par territoire. L'enquête

s'est déroulée du 21 décembre 2016 au 21 janvier 2017.

2.3.2. Evaluation de l'intensité de la

cercosporiose noire du bananier

L'intensité a été

déterminée en fonction de deux paramètres qui sont

l'incidence et la sévérité. L'incidence étant la

proportion des unités malades ou organes d'une des parties

analysées ; c'est le dégât causé par une maladie

donnée. Cette incidence a été déterminée par

la formule suivante : incidence= Nbre de plants malades * 100/Nbre de plants

observés. La sévérité étant une

évaluation qualitative du degré d'attaque (par exemple le

pourcentage de la surface foliaire nécrosée). L'indice de

sévérité mesure à un moment donné le taux de

surface foliaire détruite par la maladie des raies noies sur un bananier

(Craenen, 1998).

14

L'indice de sévérité (IS) de la maladie

des raies noires a été calculée selon la formule suivante

(Craenen, 1998) : Indice de Sévérité = ? (

N-1) T*100, où b = niveau de lésion des

feuilles notées

sur une échelle allant de 0 à 6 : 0 = pas de

symptôme ; 1 = Moins de 1 % de surface foliaire touchée

(uniquement stries et/ou au plus 10 lésions) ; 2 = 1 à 5 % de

surface foliaire touchée ; 3 = 6 à 15 % de surface foliaire

touchée ; 4 = 16 à 33 % de surface foliaire touchée ; 5 =

34 à 50 % de surface foliaire touchée ; b 6 = 51 à 100 %

de surface foliaire touchée ; n = Nombre de feuilles présentant

de lésion ; N = 7= nombre d'indices dans l'échelle de notation

des lésions des feuilles ; T = nombre total de feuilles

évaluées.

2.3.4. Isolement et caractérisation des isolats de

M. fijiensis

Pour la caractérisation des isolats, les feuilles

présentant les symptômes de M. fijiensis provenant de

Walungu et Kabare, ont été utilisées dans le laboratoire

de biologie moléculaire de la Faculté des Sciences Agronomiques

et Environnement de l'Université Evangélique en Afrique (UEA).

Le milieu PDA (Pomme de terre Dextrose Agar) a

été utilisé pour la culture des différents isolats

de M. fijiensis.

? Isolement proprement dit

Les isolats de M. fijiensis ont été

obtenus par la technique de décharge des ascospores sur milieu

gélosé (H2O Agar), qui ont été ensuite

repiquées sur milieu Potato Dextrose Agar (PDA) (Carlier et

al., 2003).

Pour la mise à décharge, les morceaux de

feuilles nécrosées de 1cm ont été pris, ensuite mis

à tremper dans un litre d'eau de javel pendant cinq secondes afin de les

humidifier. Les morceaux de feuilles ont été ensuite

placés à l'intérieur des boites de Pétri contenant

20ml pour chacune. La face supérieure de la feuille était

dirigée vers le haut, face inférieure au milieu de culture. Les

boites ont été incubées à température

ambiante pendant quatre jours, puis le repiquage sur PDA s'est effectué.

Après repiquage, les boites étaient incubées à

25°C pendant 14 jours. L'observation au microscope a été

réalisée pour l'identification des conidies 14 jours

après. Les isolats obtenus ont été repiqués en

boites de Pétrie afin de conserver la collection établie.

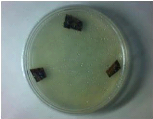

La figure suivante illustre la procédure de l'isolement

des populations de M. fijiensis.

15

Fig. 4 : les morceaux de feuilles avec symptômes de M.

fijiensis dans la boite de pétrie ? Caractérisation

phénotypique ou morphologique

Les caractéristiques phénotypiques

macroscopiques, visent à connaitre la coloration, la forme, l'aspect du

mycélium et la vitesse de croissance des mycéliums des isolats en

croissance sur milieu PDA pendant 10 jours. La croissance radiale fongique a

été mesurée et calculée selon

la formule suivante : avec, ri comme rayon spécifique,

di le diamètre spécifique et do

le diamètre de la rondelle fongique de départ

(Onautshu et al., 2013).

Les caractéristiques phénotypiques

microscopiques ont concerné la forme et le nombre de cloisons (septa)

des conidies et ont eu lieu 14 jours après incubation sur milieu PDA par

la méthode de scotch au grossissement 40x, et ont été

réalisées à partir des petits fragments de culture

prélevés dans la boite de pétrie et montés entre

lames et lamelles microscopiques avec une goutte du Gemsa concentré

placée sur la lame puis le scotch a été placé sur

la goutte de Gemsa. La face contenant les fragments de culture dirigée

vers le haut ensuite, une autre goutte a été mise sur le scotch

(sur la face dirigée vers le haut) et en fin, une lamelle y a

été placée.

2.3.5. Tests de pathogénicité et

évaluation de la résistance de certaines variétés

à la MRN. Deux isolats de M. fijiensis dont M.

fijiensisKIS-WAL et M.

fijiensisBAR-KAT ont été

utilisés pour le test de pathogénicité sur le bananier en

fonction de nos deux territoires d'étude. Leur choix a été

influencé par la vitesse de croissance mycélienne (la faible et

la plus grande vitesse de croissance). L'activité s'était

passée en serre, à une température de 25-27°C. Les

variétés de bananier FHIA17 (à cuire/bière),

NARITA4 et NARITA13 (à cuire) ont été utilisées

pour ce test. L'essai s'est déroulé en serre avec un dispositif

complètement aléatoire avec deux facteurs (isolats et

variétés). Le dispositif expérimental est parenté

à la figure suivante :

FHIA17

M. f.BAR-KAT

T

M. f.KIS-WAL

NARITA4

M. f.BAR-KAT T

M. f.KIS-WAL

NARITA13

M. f.BAR-KAT

T

M. f.KIS-WAL

FHIA17

M. f.BAR-KAT

T

M. f.KIS-WAL

NARITA4

M. f.BAR-KAT T

M. f.KIS-WAL

NARITA13

M. f.BAR-KAT

T

M. f.KIS-WAL

FHIA17

M. f.BAR-KAT

T

M. f.KIS-WAL

NARITA4

M. f.BAR-KAT T

M. f.KIS-WAL

NARITA13

M. f.BAR-KAT

M. f.KIS-WAL T

16

Légende : M. f.: M. fijiensis, T :

Témoin.

Fig. 5 : Dispositif expérimental en serre en block

complétement aléatoire

Le taux de développement (r) de la maladie a

été déterminé en appliquant l'équation

suivante :

i e xi e xo

r = ( Log - Log ; où t1= temps final, t0= temps initial,

x1= indice de sévérité final

ti-to i-xi i-xo)

et x0= indice de sévérité initial

(Castâno, 2002). Et la formule de l'indice de

sévérité de Craenen,

(1998) était ensuite utilisée, Indice de

Sévérité = ?nb(1V-i) T * 100.

Préparation de l'inoculum

L'inoculum a été préparé en

prenant les boites de pétrie contenant des mycéliums d'isolats

M. fijiensisKIS-WAL et M.

fijiensisBAR-KAT. Dix millilitres d'eau

distillée y ont été ajoutés et les mycéliums

ont été lentement grattés. Cette solution a ensuite

été centrifugée pendant 20 minutes pour une

homogénéisation. L'inoculation de la solution a été

réalisée par pulvérisation sur les bananiers d'une

quantité de 3ml.

17

La pathogénicité a été

évaluée au 11ème et au 18ème

jour après inoculation des bananiers.

2.4. Analyse des données

Les données ont été encodées dans

le logiciel Microsoft Excel 2010 ; les analyses des données

quantitatives et qualitatives se sont faites par le logiciel STATISTIX 9.0. Les

résultats en graphiques ont été

générés par Microsoft Excel 2010. L'analyse de la variance

a été utilisée pour l'incidence et l'indice de

sévérité à Walungu et Kabare. La comparaison entre

l'incidence et l'indice de sévérité à Walungu et

Kabare a été effectuée par le test T de Tukey HSD. Au

laboratoire, les données obtenues par observation au microscope et sur

boite de pétrie pour la croissance des mycéliums ont

été récoltées dans un carnet et encodées

dans Excel 2010.

18

Chapitre 3. Présentation, interprétation

et discussion des résultats 3.1. Présentation et

interprétation des résultats

3.1.1. Objectif 1. Incidence et

sévérité de la cercosporiose noire du bananier

a) Caractéristiques des enquêtés

dans les territoires de Walungu et Kabare

Les résultats de l'enquête montrent que la

plupart des cultivateurs des bananiers dans le territoire de Walungu et Kabare

sont en majorité des hommes. L'âge de nos enquêtés

est autour de 53#177;14ans, c'est-à-dire que le plus âgé a

67ans et le moins âgé possède 39ans.

En ce qui concerne leur expérience en culture des

bananiers, les cultivateurs des bananiers de Walungu et Kabare ont un âge

moyen de 28#177;14ans dans la culture des bananiers, signifie que le plus

expérimenté possède 42ans et le moins

expérimenté possède 18ans en culture bananière.

b) Les principales caractéristiques de la culture

des bananiers dans le Walungu et Kabare.

Les résultats de notre enquête montrent que les

bananiers à Walungu et Kabare sont généralement en

association (71.2 % des agriculteurs). Les principales cultures

associées aux bananiers dans les deux territoires sont les maniocs, les

haricots, les maïs, les ignames, les taros, les patates douce, les pommes

de terre, les caféiers, les amarantes, les courges, etc.

Dans les deux territoires, l'utilisation de la matière

organique occupe une grande importance dans la fertilisation de la culture du

bananier avec 97.5 % des enquêtés à Walungu et 98.7 % des

enquêtés à Kabare. L'utilisation des engrais chimiques se

trouve encore à un niveau très bas dans cette région. Ce

n'est qu'à Burhale qu'on a trouvé 20 % des enquêtés

qui utilisent le NPK dans leurs bananeraies.

c) Les cultivars des bananiers rencontrés dans le

Walungu et Kabare

Le tableau ci-dessous donne toutes les variétés

des bananiers rencontrées dans les territoires de Walungu et celui de

Kabare.

19

Tableau 1 : Les variétés/cultivars

rencontrées à Walungu et Kabare

|

Variétés

|

Walungu

|

|

|

Kabare

|

|

|

|

Oui %

|

Non %

|

Total %

|

Oui %

|

Non %

|

Total %

|

|

Magizi

|

87.5

|

12.5

|

100

|

72.5

|

27.5

|

100

|

|

Kisamunyu

|

85.0

|

15.0

|

100

|

71.2

|

28.8

|

100

|

|

Barabesha

|

60.0

|

40.0

|

100

|

37.5

|

62.5

|

100

|

|

Kamera

|

60.0

|

40.0

|

100

|

53.7

|

46.3

|

100

|

|

Musheba

|

57.5

|

42.5

|

100

|

61.2

|

38.8

|

100

|

|

Gros-Michel

|

58.7

|

41.3

|

100

|

71.2

|

28.8

|

100

|

|

Buganda

|

11.2

|

88.8

|

100

|

11.2

|

88.8

|

100

|

|

Chineke

|

12.5

|

87.5

|

100

|

13.7

|

86.3

|

100

|

|

Bisukari

|

11.2

|

88.8

|

100

|

38.7

|

61.3

|

100

|

|

Ndundu

|

3.7

|

96.3

|

100

|

28.7

|

71.3

|

100

|

|

Malaya

|

17.5

|

82.5

|

100

|

61.2

|

38.8

|

100

|

|

Nakasimbu

|

7.5

|

92.5

|

100

|

42.5

|

57.5

|

100

|

|

Chingulube

|

7.5

|

92.5

|

100

|

13.7

|

86.3

|

100

|

|

Poyo

|

10.0

|

90.0

|

100

|

0.0

|

100

|

100

|

|

Mukombozi

|

0.0

|

100

|

100

|

33.7

|

66.3

|

100

|

Le tableau ci-haut montre que dans le territoire de Kabare,

toutes ces variétés y sont cultivées excepté la

variété Mukombozi, de même qu'à Walungu on a toutes

ces variétés sauf Poyo.

Quel que soit le territoire, le Magizi est le cultivar le plus

rencontré, suivi par le Kisamunyu, Kamera et Gros Michel. A Kabare le

cultivar Ndundu est le moins rencontré tandis que Buganda est le moins

cultivé à Walungu. D'autres cultivars sont cultivés dans

les deux territoires presqu'avec les mêmes proportions. Les plantains et

les cultivars à bière sont les plus cultivés dans cette

partie de la province du Sud-Kivu (Magizi, Kisamunyu, Ndundu et Buganda).

d) Les principales maladies des bananiers

rencontrées dans le Walungu et Kabare.

Le graphique ci-après montre les différentes

maladies rencontrées sur les bananiers dans les territoires de Walungu

et Kabare.

20

Wilt BBTV Cercosporiose Helminthosporiose Fusariose

Kabare Walungu

Maladies rencontrées en %

40

80

70

60

50

30

20

10

0

Fig. 6 : Les maladies rencontrées sur les bananiers

dans le Walungu et Kabare

La figure 6 montre que les maladies les plus

rencontrées chez les bananiers dans les territoires de Walungu et Kabare

sont principalement la fusariose du bananier, le flétrissement

bactérien du bananier ou wilt bactérien du bananier, la

cercosporiose noire du bananier ou maladie des raies noires (MRN), la Banana

Bunchy Top Virus (BBTV) et l'helminthosporiose du bananier. Ce sont des

maladies qui font plus de dégâts dans cette région,

l'helminthosporiose ne cause que peu de dégâts à la culture

du bananier.

Dans les villages enquêtés, il y a eu toujours

présence de ces cinq maladies dont le wilt bactérien et la

fusariose sont les maladies les plus rencontrées sur les bananiers

cultivés et cela beaucoup plus à Kabare qu'à de Walungu.

Elles sont suivies par la maladie de la cercosporiose noire dans les deux

territoires, mais cette dernière est plus rencontrée chez les

bananiers à Walungu qu'à Kabare. La BBTV connu sous le nom de

« Syndicat » est plus rencontrée à Walungu.

e) Les principaux moyens de gestion et lutte contre les

maladies chez les bananiers

Le tableau suivant explique les différents moyens de

gestion et de lutte contre les maladies du

bananier.

21

Tableau 2 : Moyens de gestion des bananeraies

|

Walungu

|

Entretien

|

Type entretien

|

Lutte

|

Fongicide

|

|

Oui %

|

Non %

|

Tot %

|

Coupe %

|

Sarcl %

|

Tot %

|

Dess %

|

Ster %

|

Tot %

|

Non %

|

|

100

|

0

|

100

|

46.3

|

53.7

|

100

|

27.5

|

72.5

|

100

|

100

|

|

Kabare

|

100

|

0

|

100

|

28.7

|

71.3

|

100

|

77.5

|

22.5

|

100

|

100

|

|

Moyenne %

|

100

|

0

|

100

|

37.5

|

62.5

|

100

|

52.5

|

47.5

|

100

|

100

|

Légende : Dess= Dessouchage, Ster=

Stérilisation, Sarcl= Sarclage, Tot= Total.

Il ressort du tableau 2 que l'entretien constitue le moyen

essentiel de gestion des bananeraies et de lutte contre les maladies à

Walungu et Kabare. La majorité de nos enquêtés, les

agriculteurs des bananiers font l'entretien de leurs bananeraies, cela est

dû par le manque de la connaissance sur l'utilisation des produits

phytosanitaires et le manque des moyens financiers.

Dans les deux territoires, pour lutter contre les maladies, le

dessouchage des plantes malades constitue la solution la plus efficace (52.5 %

de nos enquêtés). A Walungu ; c'est beaucoup plus la

stérilisation des outils ou instruments qui est utilisé pour

l'entretien (58 % de nos enquêtés) alors qu'à Kabare c'est

le dessouchage qui est plus pratiqué (77.5 % de nos

enquêtés).

De nos enquêtés, quel que soit le territoire,

personne n'utilise les produits phytosanitaires (les pesticides) pour lutter

contre les maladies des bananiers. Les causes principales de non utilisation

des pesticides sont le manque des connaissances sur les produits

phytosanitaires et le manque des moyens financiers pour s'en procurer.

f) Susceptibilité des cultivars à la

cercosporiose noire du bananier

Le tableau suivant donne des renseignements sur les

cultivars/variétés résistants et sensibles

rencontrés à Walungu et Kabare selon l'appréciation des

paysans.

22

Tableau 3 : Susceptibilité des cultivars à

la cercosporiose noire du bananier quant aux paysans dans le Walungu et

Kabare.

|

Cultivars/Variétés

|

Groupe

|

Sous-groupe

|

Usage

|

Cultivars sensibles/résistants

|

|

Magizi

|

AAA

|

Plantain

|

Plantain/bière

|

-

|

|

Kisamunyu

|

AAA

|

Plantain

|

Plantain/cuire

|

++

|

|

Barhabesha

|

AAB

|

Plantain

|

Plantain/cuire

|

+++

|

|

Musheba

|

AAB

|

Plantain

|

Plantain/cuire

|

++

|

|

Gros-Michel

|

AAA

|

Gros Michel

|

Dessert

|

++

|

|

Kamera

|

AAA

|

Cavendish

|

Dessert

|

++

|

|

Buganda

|

AAB

|

Plantain

|

Cuire

|

++

|

|

Chineke

|

AAA

|

Gros Michel

|

Dessert/bière

|

++

|

|

Bisukari

|

AAA

|

Cavendish

|

Dessert/bière

|

++

|

|

Ndundu

|

AAA

|

Gros Michel

|

Bière/cuire

|

--

|

|

Malaya

|

AAA

|

Cavendish

|

Dessert/bière

|

-

|

|

Nakasimbu

|

ABB

|

Pisang awak

|

Bière

|

++

|

|

Chingulube

|

AAA

|

Cavendish

|

Dessert

|

++

|

|

Poyo

|

AAA

|

Cavendish

|

Dessert

|

+

|

|

Mukombozi

|

AAB

|

Plantain

|

Cuire/bière

|

- - -

|

Légende : + : cultivars moyennement

susceptible, ++ : susceptibles, +++ : très susceptibles ; -

: moyennement resistant, - - : resistants, - - - : pas

susceptible.

Du tableau 3, il est à noter que le cultivar qui n'est

susceptible à la maladie des raies noires est le Mukombozi ;

après les enquêtes réalisées dans les territoires de

Walungu et Kabare, les résultats montrent Mukombozi est le cultivar le

plus résistant à la cercosporiose noire du bananier. Selon les

explications de certains cultivateurs des bananiers dans les deux territoires,

le nom « Mukombozi » dérive de la résistance du

cultivar aux maladies notamment le wilt bactérien du bananier, la Banana

Bunchy Top Virus (BBTV) et la maladie de la sigatoka noire. Les Malaya et

Magizi sont les cultivars moyennement résistants, tandis que Ndundu est

résistant à la cercosporiose noire du bananier, mais sa

résistance est faible par rapport à Mukombozi. Les

résultats montrent que le Kisamunyu et Barhabesha sont les cultivars

susceptibles à la maladie et cela est justifié par le fait qu'ils

sont des cultivars d'altitude.

23

g) L'incidence et la sévérité de la

maladie des raies noires et analyse de la variance pour l'incidence dans les

territoires.

Le tableau ci-après illustre l?incidence et la

sévérité de la MRN à Walungu et Kabare.

Tableau 4 : Incidence et sévérité de

la cercosporiose noire du bananier

|

Territoire

|

Groupement

|

Incidence (%)

|

Sévérité

|

I.S (%)

|

|

Collectivité de

|

35.0

|

D

|

30.3

|

|

Kaziba

|

|

|

|

|

Nyangezi

|

80.0

|

E

|

41.6

|

|

Ikoma

|

90.0

|

E

|

40.0

|

|

Izege

|

85.0

|

E

|

50.0

|

|

Walungu

|

Walung centre

|

75.0

|

E

|

54.5

|

|

Mushinga

|

70.0

|

E

|

40.0

|

|

Burhale

|

75.0

|

E

|

45.4

|

|

Irhongo

|

65.0

|

E

|

36.4

|

|

|

71.9a

|

E

|

42.3a

|

|

Katana

|

50.0

|

D

|

33.3

|

|

Bushumba

|

10.0

|

B

|

13.6

|

|

Miti

|

30.0

|

C

|

26.7

|

|

Mudaka

|

80.0

|

E

|

63.6

|

|

Kabare

|

Mumosho

|

75.0

|

E

|

60.0

|

|

Bugorhe

|

55.0

|

D

|

41.6

|

|

Mudusa

|

5.0

|

A

|

9.1

|

|

Chirunga

|

30.0

|

C

|

33.3

|

|

|

41.9b

|

B

|

35.2b

|

|

F : 6.77 P-value : 0.0209

|

|

56.9

|

B

|

38.7

|

Légende : A et B: moins sévère, C :

sévère, D : moyennement sévère et E : très

sévère.

24

Du tableau 4, il ressort que l'incidence de la maladie des

raies noires est de 56.9 % à Walungu et Kabare. Elle est plus

élevée à Walungu (72 %) qu'à Kabare (42 %). En ce

qui concerne l'indice de sévérité, qui mesure à un

moment donné le taux de surface foliaire détruite par la maladie

sur un bananier. Cet indice est très élevé à

Walungu avec 42.3% de surface foliaire des bananiers sont détruites par

la maladie de la cercosporiose noire du bananier tandis qu'à Kabare il

est de 35.2 %.

Après analyse de la variance (ANOVA), il ressort que

l'incidence et l'indice de sévérité de la maladie ont

variée en fonction de deux territoires d'étude de façon

significative (P-value ? 0.05, voire en annexe). La séparation de

moyenne a montré une forte incidence à Walungu (71.9) avec un

indice de sévérité de 42.3 % par rapport à Kabare

(41.9) avec un indice de sévérité de 35.2 %.

3.1.2. Objectif 2 : Caractérisation

phénotypique des isolats de M. fijiensis a) Dénomination

des différents isolats identifiés dans le Walungu et

Kabare.

Le tableau qui suit donne les dénominations des isolats

identifiés à Walungu et Kabare.

Tableau 5 : Les dénominations des isolats

rencontrés

|

Origine

|

Groupement

|

Variétés

|

Isolats M. fijiensis

|

|

Katana

|

Barhabesha

|

M. fijiensisBAR-KAT

|

|

Kabare

|

Bushumba

|

Gros-Michel

|

M. fijiensisGRO-BUSH

|

|

Mumosho

|

Musheba

|

M. fijiensisMUSH-MUM

|

|

Izege

|

Kamera

|

M. fijiensisKAM-IZE

|

|

Walungu

|

Ikoma

|

Nakasimbu

|

M. fijiensisNAçIKO

|

|

Walungu centre

|

Kisamunyu

|

M. fijiensisKIS-WAL

|

Légende: BAR-KAT: Barhabesha Katana, GRO-BUSH:

Gros-Michel-Bushumba, MUSH-MUM: Musheba-Mumosho, KAM-IZE: Kamera-Izege,

NAK-IKO: Nakasimbu-Ikoma, KIS-WAL : Kisamunyu-Walungu centre.

Le tableau 5 donne les différents isolats de M.

fijiensis qui ont été identifiés dans le laboratoire

de biologie moléculaire à la faculté des sciences

agronomiques et environnement. Ces isolats concernent la variété

sur laquelle les feuilles d'isolement ont été

prélevées et le groupement d'origine des feuilles.

25

b) Nombre de cloisons des conidies des différents

isolats obtenus et leurs ascospores.

La figure qui suit donne les informations sur le nombre de

cloisons ou segments des conidies des isolats de M. fijiensis.

Nombre de cloisons des conidies

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

cloison minimal cloison maximal

Les isolats identifiés à Walungu et Kabare

Fig. 7 : Nombre de cloisons des conidies des isolats de M.

fijiensis

La figure suivante illustre la structure des ascospores des

isolats de M. fijiensis.

M. f. BAR-KAT

M. f. KAM-IZE

M. f. GRO-BUSH

M. f. NAK-IKO M. f. KIS-WAL

M. f. MUSH-MUM

Fig. 8 : La structure des ascospores observées sur

microscope optique agrandis 40x.

La figure 8 montre comment les conidies de M. fijiensis

sont cloisonnées et cela est fonction des différents isolats

rencontrés à Walungu et Kabare. L?isolat M.

fijiensisBAR-KAT présente des

26

conidies avec des cloisons allant de 3 à 8 cloisons, le

M. fijiensisGRO-BUSH présente des

cloisons allant de 4 à 9. Pour le M.

fijiensisKIS-WAL, ses conidies ont marqué

beaucoup plus de cloisons que tous les autres isolats (5 à 9 cloisons).

Le M. fijiensisMUSH-MUM possède des

cloisons de 3 à 6, c'est l'isolat avec moins de cloisons. Mais le M.

fijiensisNAK-IKO, a des cloisons allant de 3

à 7. Et en fin, le M. fijiensisKAM-IZE, a

des cloisons qui vont de 4 à 8. Les clés d'identification pour le

M. fijiensis, prouvent que cette dernière a des conidies avec

des cloisons allant de 1 à 10.

La figure 11 montre que les ascospores de M. fijiensis

sont constituées de deux cellules et ces derniers présentent

une forme séparée.

c) La croissance mycélienne de différents

isolats de M. fijiensis

La figure ci-après donne les longueurs et vitesses de

croissance des différents isolats de M. fijiensis

identifiés à Walungu et Kabare.

Croissance mycéliènne en mm

40

60

50

30

20

10

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jours de croissance

M. fijiensisKIS-WAL M. fijiensisNAK-IKO M. fijiensisKAM-IZE M.

fijiensisMUSH-MUM M. fijiensisGRO-BUSH M. fijiensisBAR-KAT

Fig. 9 : La croissance mycélienne des

différents isolats de M. fijiensis

La figure 9 montre qu'après 10 jours, la croissance des

mycéliums est arrivée à 9,3mm (M.

fijiensisKIS-WAL, la croissance la plus élevée) en

général. Mais cette croissance est fonction de chaque isolat.

L'isolat M. fijiensisBAR-KAT est arrivé

à 7,2mm et M. fijiensisGRO-BUSH

présente la croissance la plus faible avec 6,9mm. D'autres isolats ont

atteint presque une même longueur

Légende : M. f. : M. fijiensis

27

mycélienne (8,8mm). Tout au début, cette

croissance est un peu rapide et se ralentit petit à petit. La vitesse de

croissance est fonction de chaque isolat c'est-à-dire ; pour l'isolat

M. fijiensisKIS-WAL, sa vitesse de croissance est de 0,93mm/jour, pour

l'isolat M. fijiensisBAR-KAT, elle est de

0,72mm/jour. L'isolat M. fijiensisGRO-BUSH

enregistre la vitesse de croissance la plus faible et est de 0,69mm/jour.

Tandis que les isolats M. fijiensisKAM-IZE et

M. fijiensisNAK-IKO ont atteint une vitesse de

croissance de 0,88mm/jour. Les populations de M. fijiensis ayant une

croissance lente avec un maximum de 25mm pendant 45jours, ceci démontre

que les isolats obtenus à Walungu et Kabare appartiendraient à

M. fijiensis.

d) La couleur des mycéliums de ces

différents isolats de M. fijiensis

Le tableau suivant montre les différentes

caractéristiques macroscopiques des différents isolats de M.

fijiensis qui ont été isolés dans les territoires de

Walungu et celui de Kabare.

Ce tableau donne des renseignements sur la couleur des

mycéliums de différents isolats, la forme et la couleur du fond

de la boite de pétrie.

Tableau 6 : La couleur, la forme des mycéliums

de différents isolats et la couleur du fond

|

de la boite de pétrie.

|

|

|

|

|

|

Isolats

|

Couleur mycélienne

|

Forme

|

|

Couleur fond boite de pétrie

|

|

M. f. BAR-KAT

|

Blanc-verdâtre

|

Irrégulière, bombée

|

légèrement

|

Noirâtre

|

|

M. f. GRO-BUSH

|

Blanc-rosâtre

|

Irrégulière et légèrement

bombée

|

Noirâtre

|

|

M. f. MUSH-MUM

|

Verdâtre

|

Irrégulière, bombée

|

légèrement

|

Noirâtre

|

|

M. f. KAM-IZE

|

Grisâtre

|

Irrégulière, bombée

|

légèrement

|

Noirâtre

|

|

M. f. NAK-IKO M. f. KIS-WAL

|

Verdâtre Blanc-verdâtre

|

Irrégulière, bombée

Irrégulière,

légèrement

bombée

|

Noirâtre

Noirâtre

|

28

La figure suivant illustre la couleur des mycéliums de

M. fijiensis à la face inférieure de la boite de

pétrie.

Fig. 10 : La coloration noire de M. fijiensis à la

face inferieure de la boite de pétrie.

Du tableau 6, il y ressort que les différents isolats

de M. fijiensis obtenus dans les territoires de Walungu et Kabare sont

différents par leur couleur, leur forme et sont tous identiques pour ce

qui concerne la face inferieure ou le fond de la boite de pétrie. En

observant la face inférieure de la boite de pétrie ou le fond de

la boite de pétrie, on observe une coloration noirâtre ; ce qui

caractérise les populations de M. fijiensis.

Ainsi dit, l'isolat M.

fijiensisBAR-KAT et M.

fijiensisKIS-WAL possèdent une couleur

blanc-verdâtre, l'isolat M.

fijiensisGRO-BUSH présente une coloration

blanc-rosâtre, l'isolat M.

fijiensisMUSH-MUM et M.

fijiensisNAK-IKO ont une coloration verdâtre ;

tandis que l'isolat M. fijiensisKAM-IZE

présente une coloration grisâtre. Toutes ces colorations font

parties des caractéristiques principales des populations de M.

fijiensis. Ces isolats présentent presque la même forme des

mycéliums qui est la forme irrégulière

légèrement bombée. C'est-à-dire que leur forme dans

la boite de pétri n'est pas constante, elle varie d'un endroit à

un autre.

3.1.3. Objectif 3 : Evaluation de la

pathogénicité

Il ressort des résultats que l'inoculation des

bananiers par ces deux isolats a donné lieu à des symptômes

typiques de la maladie des raies noires dans les conditions de la serre dont,

les premiers signes visibles (face inferieure de la feuille) de la maladie sont

des petits jaunes ou rouges qui sont apparues au onzième jour. Au

18ème jour, les petits points jaunes étaient devenus

des tirets brun-foncés parallèles aux nervures secondaires.

La figure suivante montre les symptômes de M. fijiensis

en serre.

29

Fig. 11 : Symptômes de M. fijiensis en serre

a) Le pouvoir pathogène d'isolat M.

fijiensisKIS-WAL et M.

fijiensisBAR-KAT sur certaines

variétés

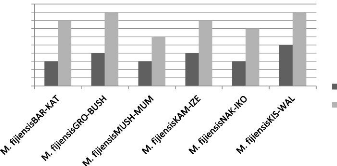

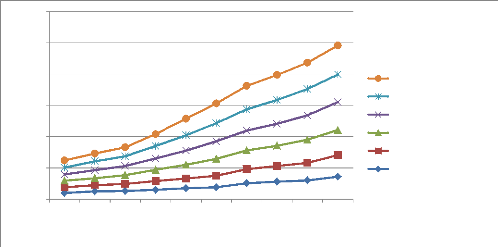

La figure suivante explique le pouvoir pathogène de M.

fijiensisBAR-KAT et M.

fijiensisKIS-WAL sur les trois

variétés utilisées.

FHIA17 NARITA13 NARITA4

120

|

100

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

80 60 40 20

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sensibilité en %

|

|

|

|

|

|

|

|

M. fijiensisKIS-WAL M. fijiensisBAR-KAT

|

|

0

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fig.12 : Sensibilité de différentes

variétés face à M.

fijiensisKIS-WAL et M. fijiensisBAR-KAT.

Il ressort de la figure 12 que l'isolat M.

fijiensisKIS-WAL est plus virulent que l'isolat

M. fijiensisBAR-KAT. Cela est dû par les conditions de

développement des isolats dans les milieux, leur constitution

génomique, mais également, il peut y avoir des mutations

génétiques. Tous les plants de la variété NARITA13

et NARITA4 ont été infectés. M.

fijiensisBAR-KAT a infecté plus NARITA4 (68%

des plants) que NARITA13 (37% des plants). La variété FHIA17 a

présenté une résistance face à ces deux isolats, il

n'y avait pas de symptôme jusqu'au 18ème jour.

b) L'indice de sévérité de la

cercosporiose noire

La figure ci-dessous montre comment l'indice de

sévérité est différent suivant les

variétés et le temps d'observation.

30

30

M. fijiensisKIS-WAL M. fijiensisBAR-KAT

Indice de sévérité en %

25

20

15

10

0

5

11e jour 18e jour

FHIA17

11e jour 18e jour

NARITA13

11e jour 18e jour

NARITA4

Fig. 13 : L'indice de sévérité de la MRN

pour les différentes variétés

La figure 13 explique que l'indice de

sévérité le plus élevé était de

M. fijiensisKIS-WAL sur NARITA13 (25%). Ce qui

confirme que le M. fijiensisKIS-WAL est plus

sévère que le M. fijiensisBAR-KAT.

c) Le taux de développement de la maladie (en %

par jour) Le tableau suivant donne le taux de développement de

la MRN.

Tableau 7. Le taux de développement de la maladie

par jour

|

Cultivars

|

Isolats

|

IS0 (%)

|

IS1 (%)

|

r (%)/jour

|

|

FHIA17

|

M. fijiensisKIS-WAL

|

0.0

|

0.0

|

0.00

|

|

M. fijiensisBAR-KAT

|

0.0

|

0.0

|

0.00

|

|

NARITA4

|

M. fijiensisKIS-wAL

|

16.5

|

22.2

|

0.14

|

|

M. fijiensisBAR-KAT

|

14.6

|

16.6

|

0.05

|

|

NARITA13

|

M. fijiensisKIS-WAL

|

18.4

|

24.9

|

0.10

|

|

M. fijiensisBAR-KAT

|

10.8

|

22.1

|

0.28

|

Il ressort du tableau 7 que le M.

fijiensisBAR-KAT avait un taux de

développement élevé sur NARITA13. Le M.

fijiensisKIS-WAL a présenté un taux de

développement élevé sur les deux cultivars, ce qui