|

UNIVERSITE PARIS EST CRÉTEIL

FACULTÉ DE

MÉDECINE DE CRÉTEIL

8 rue du général Sarrail -

94010 CRÉTEIL cedex

Tel : 01.49.81.37.94

Mémoire de Master 2

en

Gestion des Risques Associés aux

Soins

Mesure de la Perception de la Culture de

Sécurité

dans un Etablissement de Santé Privé

Tunisien

Année universitaire

2015/2016

Présenté le 27/6/2016

Par

Lotfi

BENMOSBAH

Responsable du Master 2: Pr. Jean Louis MARTY

Membres du jury : Pr Emmanuel SAMAIN

: Pr Christophe PONCELET

2

TABLE DES MATIERES

Remerciements.............................................................................................4

Tableaux et

Figures.......................................................................................5

Définitions et

Acronymes...............................................................................6

I/

Introduction...................................................................................................7

II/ Culture de

sécurité........................................................................................9

A/ Historique et

définition.............................................................................9

B/ Culture de sureté et culture de

sécurité.......................................................9

C/ Domaines de la culture de

sécurité.............................................................9

E/ Les approches de la culture de

sécurité......................................................10

1) Approche

culturaliste...................................................................10

2) Approche

fonctionnaliste...............................................................12

D/ Composantes de la culture de

sécurité.......................................................12

F/ Aspects de la culture de

sécurité...............................................................13

1) Aspects

psychologiques...............................................................13

2) Aspects

comportementaux............................................................13

3) Aspects

organisationnels...............................................................13

III/ Culture de sécurité des

patients.......................................................................14

A/Définition...............................................................................................14

B/Attributs de la culture de

sécurité................................................................14

C/ Relation entre culture de sécurité des patients et

sécurité des patients..............14

IV/ Outils de mesure de la culture de

sécurité des patients......................................16

A/ Outils quantitatifs : Questionnaires auto-administrés

17

B/ Outils qualitatifs 17

C/ Le HSOPSC 18

V/ Mesure de la perception de la culture de

sécurité par le personnel soignant

de la Clinique Pasteur 23

A/ But de l'étude 23

B/ Matériels et Méthodes 23

1) Matériels 23

2) Méthodes 23

C/ Résultats et Discussion 24

1) Population 24

3

2) Graphique des Scores des dimensions de la

sécurité des patients.........25

3) Scores des dimensions au sein de

l'unité..........................................25

a) Attentes et actions du supérieur

hiérarchique...........................25

b) Organisation

apprenante.....................................................26

c) Travail d'équipe dans le

service............................................27

d) Liberté

d'expression...........................................................27

e) Réponse non punitive à

l'erreur............................................28

f) Retour et communication autour des

erreurs............................28

g) Les conditions de

travail......................................................29

4) Scores des dimensions au niveau de

l'établissement...........................29

a) Soutien du Management pour la

sécurité..................................30

b) Travail d'équipe entre les

services...........................................30

c) Transfert des patients et

passation..........................................31

5) Scores des dimensions des résultats de la culture de

sécurité................31

a) Perception globale de la

sécurité.............................................31

b) Fréquence de signalement des évènements

indésirables.............32

6) Critiques et limites de

l'étude...........................................................33

VI/ Conclusion 34

Références 35

Annexe 1 : Autorisation de traduction du HSOPSC

39

4

Remerciements

Je remercie les personnes qui m'ont apporté leur aide

à la rédaction de ce Mémoire.

Je remercie les Professeurs Jean louis MARTY, Emmanuel SAMAIN

et Christophe PONCELET qui me font le grand honneur d'évaluer ce

travail.

Je remercie l'ensemble du groupe d'étude pour la

sécurité de notre établissement, notamment Emna Ben Slama

et Souha Mastouri, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour mener

cette enquête à bien.

Je remercie les 245 soignants qui ont répondu au

questionnaire.

Je remercie mes collègues Médecins

Anesthésistes, Nadia Slama, Mondher

Ben Ameur, Walid Miraoui et Zied Chaabène qui se sont

employés à me libérer pour que je puisse assister aux

cours du Master.

Enfin, un grand merci à ma compagne, mon épouse,

Hella Endesha qui m'a encouragé et soutenu dans cette entreprise et m'a

apporté une aide précieuse en acceptant de relire ce

mémoire.

5

Tableaux et Figures

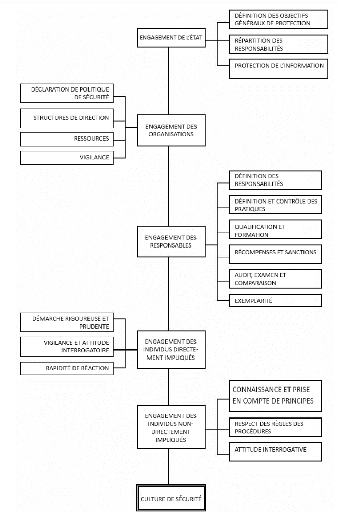

Figure 1 : Domaines de la Culture de sécurité

(Rapport IRSN 2005/54)

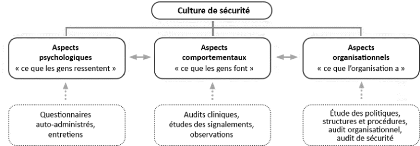

Figure 2 : Méthodes d'évaluation de la Culture

de Sécurité

Figure 3 : Les cinq niveaux de sécurité

utilisés dans le Manchester Patient Safety

Framework

Figure 4 : Ancienneté dans le métier

Figure 5 : Ancienneté dans l'établissement

Figure 6 : Scores des dimensions de la culture de

sécurité

Tableau 1 : Dimensions étudiées par le HSOPSC

Tableau 2 : Attentes et actions du supérieur

hiérarchique concernant la sécurité des

patients

Tableau 3 : Organisation apprenante et amélioration

continue

Tableau 4 : Travail d'équipe dans le service

Tableau 5 : Liberté d'expression

Tableau 6 : Réponse non punitive à l'erreur

Tableau 7 : Feedback et communication autour des erreurs

Tableau 8 : Conditions de travail

Tableau 9 : Soutien du management pour la

sécurité des patients

Tableau 10 : Travail d'équipe entre les

différents secteurs de l'établissement

Tableau 11: Transfert des patients et passation

Tableau 12 : Perception globale de la

sécurité

Tableau 13 : fréquence de signalement des

évènements indésirables

6

DEFINITIONS ET ACRONYMES

- Erreur : action qui ne

s'achève pas comme prévu (erreur d'exécution) ou

utilisation d'un mauvais plan pour atteindre un but (erreur de

planification).

- Evénement indésirable :

évènement lié aux soins, et non à

l'évolution naturelle de la maladie, qui aurait pu ou a causé un

préjudice au patient.

- Evènement indésirable évitable

: tout évènement attribuable à une erreur

- Evènement indésirable grave

: Evènement indésirable qui a provoqué des

conséquences graves pour le patient telles qu'une mise en jeu du

pronostic vital ou fonctionnel, une prolongation de l'hospitalisation, un

décès ou des séquelles invalidantes

- AHRQ : Agency for Healthcare Research and

Quality, agence américaine de la qualité des soins et

sécurité des patients

- CS : Culture de sécurité

- EIG : Evènement indésirable

grave

- ENEIS : enquête nationale

française sur les évènements indésirables

liés aux soins

- ESQH : European Society of Quality in

healthcare

- HAS : Haute Autorité de Santé

- HSOPSC : Hospital Survey On Patient Safety

Culture

- IOM : Institute Of Medicine, Institut de

Médecine américain

- NHS : National Health Agency, agence nationale

anglaise de la santé

- NRLS : National Report and Learning System,

Système anglais de collecte des EIG et d'apprentissage

7

I/ INTRODUCTION

La sécurité des patients est définie par la

manière d'agir pour éviter et prévenir tout

préjudice éventuel au cours du processus du soin (1). La

sécurité des patients est une composante essentielle de la

qualité des soins.

En 1999, la publication du rapport de l'IOM, « To err is

human », révèle que chaque année, environ 98 000

patients décèdent en raison de complications liées aux

soins. Ces dernières tuent plus que les accidents de la voie publique ou

encore le cancer du sein (2). A peine publié, ce chiffre

considérable semblait déjà sous-estimé. Cela est

confirmé par une étude plus récente qui évalue, aux

USA, entre 250 000 et 440 000 le nombre de décès annuels en

rapport avec des complications liées aux soins (3).

En France, l'enquête ENEIS II a démontré

qu'il y avait 6,2 évènements indésirables graves (EIG) par

1000 jours d'hospitalisations. Il reviendrait à dire que dans un service

de 35 lits, il y aurait un EIG tous les cinq jours (4).

En Tunisie, une enquête, menée dans un hôpital

du centre-est, a recensé une proportion de 11,3% de patients

hospitalisés victimes d'un EIG (5).

Une enquête rétrospective, menée par l'OMS en

2012, auprès de huit pays émergents (Egypte, Jordanie, Kenya,

Maroc, Yémen, Tunisie, soudan et Afrique du Sud) trouvait que 2,5

à 18% des patients hospitalisés étaient victimes d'un EIG.

30% de ces EIG étaient mortels et 85% évitables (6).

Par ailleurs, une étude, menée en 2008 aux Etats

Unis, a montré que le coût des erreurs médicales

était de 19,6 milliards de dollars (7).

Il apparaît que le soin est une activité à

risque et que le coût de ses complications est très

élevé. Assurer la sécurité des patients au cours

des soins est un véritable défi.

L'IOM a établit que ce taux élevé de

complications liées aux soins est en rapport avec un taux

élevé d'erreurs humaines et que pour réduire ces erreurs,

il faut mettre en place un système qui, d'une part, érige des

obstacles à l'erreur, et, d'autre part crée les conditions

favorables aux bonnes décisions.

L'IOM a aussi suggéré que pour améliorer la

sécurité des patients, il faut encourager le signalement des

erreurs afin de les corriger et éviter qu'elles se reproduisent. Cela

impose la mise en place préalable d'une culture de

sécurité qui se fonde non plus sur le blâme mais sur

l'idée que l'erreur peut être traitée comme

l'opportunité de corriger et progresser(2). En Angleterre, la NHS a

considéré que la culture de sécurité est la

première des sept étapes à franchir pour améliorer

la sécurité des patients (8).

8

Ainsi, les deux agences, américaine et anglaise, mettent

en avant la culture de sécurité comme l'indispensable outil de

mise en place des conditions optimales pour la sécurité des

patients.

La Clinique Pasteur de Tunis (Tunisie), établissement

multidisciplinaire de 140 lits, a ouvert ses portes en mars 2015. En novembre,

elle s'est engagée dans une démarche qualité selon les

normes de la HAS. Dans le cadre de cette démarche et afin d'identifier

les domaines d'amélioration concernant la sécurité des

patients, nous avons mené, en janvier 2016, une étude sur la

perception de la culture de sécurité dans cet

établissement.

Nous présenterons dans la partie théorique de ce

travail, la culture de sécurité et les différents moyens

de la mesurer. Nous nous intéresserons particulièrement au

HSOPSC, « Hospital Survey On Patient Safety Culture », outil

développé par l'AHRQ. Puis, dans la partie pratique, nous

présenterons le résultat de la mesure de la perception de la

culture de sécurité du personnel soignant de la Clinique

Pasteur.

9

II/ La Culture de Sécurité

A/Historique et définition

L'expression culture de sécurité a

été utilisée pour la première fois en 1987 dans le

rapport d'analyse de la catastrophe de Tchernobyl. Cet accident a montré

qu'une organisation qui n'adopte pas des valeurs, des principes et des

attitudes résolument tournés vers l'amélioration de la

sureté, est prédisposée à ignorer les

procédures, à dépasser les limites de fonctionnement et

à contourner les systèmes de sécurité. La

définition de la culture de sécurité a ainsi

été formalisée: « La culture de sureté est

l'ensemble des caractéristiques et attitudes qui dans les organismes et

les individus, font que les questions relatives à la

sécurité des centrales nucléaires

bénéficient en priorité, de l'attention qu'elles

méritent en raison de leur importance » (9). Puis en 1990 dans

un second rapport : « La culture de sécurité

désigne l'engagement et le sens de la responsabilité personnelle

de tous les individus se consacrant à une activité qui a une

incidence sur la sûreté des centrales nucléaires. Un de ses

éléments clefs est constitué par une habitude

générale de penser en termes de sûreté »

qui se caractérise par « une attitude de remise en question

systématique, un refus de se contenter des résultats acquis, un

souci permanent de la perfection et un effort de responsabilité

personnelle et d'autodiscipline de groupe en matière de

sûreté » (10). Cela doit permettre que « toutes les

tâches importantes pour la sûreté soient

exécutées correctement, avec diligence, de manière

réfléchie, en toute connaissance de cause, sur la base d'un

jugement sain et avec le sens des responsabilités requis » (9)

B/ Culture de sécurité et culture de

sureté

Il est intéressant d'identifier les liens entre le terme

«sûreté» utilisé ci -dessus et le terme

«sécurité». De manière générale,

en matière de comportements humains, la culture de sureté

s'élabore sur le risque d'erreurs humaines alors que la culture de

sécurité prend aussi en considération des actes

volontaires menés dans l'intention de nuire. Quoiqu'il en soit, Le terme

de « culture de sécurité » est retenu invariablement

dans la suite de ce document.

C/ Domaines de la culture de sécurité

La culture de sécurité se manifeste dans trois

grands domaines (11) (Figure 1) :

1) Le premier est constitué par la

politique que l'Etat met en oeuvre compte tenu du contexte national et

international.

2) Le second est constitué par

l'organisation mise en place au sein de chaque organisme concerné en

tenant compte de la politique fixée par l'Etat. Dans ce domaine il y a

lieu de distinguer ce qui relève de l'organisme même et de ce qui

relève de ces dirigeants.

10

3) Le troisième domaine concerne les

individus impliqués à tout les échelons pour mettre en

oeuvre cette politique.

D/ Approches de la culture de

sécurité

L'utilisation du terme «culture de

sécurité« n'est pas anodine car elle est fortement

liée au contexte des années 1980, période durant laquelle

le terme «culture d'entreprise» a connu son apogée dans le

domaine du management (12). En un peu moins de trente ans, la notion de culture

de sécurité considérée comme la prise en compte des

facteurs organisationnels et humains dans la gestion des risques, a

été diffusée dans tous les secteurs industriels à

hauts risques. Néanmoins, dans la littérature scientifique, il

n'y a pas de consensus sur la définition, les caractéristiques et

le concept de la culture de sécurité. La culture de

sécurité, considérée comme une dimension du concept

plus global de culture organisationnelle, est donc tributaire des débats

sur cette même culture organisationnelle (13).

Gudelnmund cité par Nascimento identifie deux approches

(14) :

1) Une première approche culturaliste :

«Ce que l'organisation est»

Il s'agit de l'approche dominante où la culture est

analysée comme un objet en soi et cette analyse permet de comprendre le

fonctionnement du collectif et de l'organisation. La culture de

sécurité désigne les normes, les valeurs, les croyances,

les attitudes et les représentations partagées par un groupe de

personnes supposées être liées à la

sécurité.

On distingue trois types de mécanismes sociaux relatifs

à la CS :

-- l'intégration : la CS est

considérée comme le ciment social du groupe.

Ce mécanisme participe à l'uniformisation de la CS

au sein d'une organisation. L'identification d'éventuelles sous-cultures

témoignerait de la faiblesse de stratégie du leadership.

-- La différentiation : la CS est

analysée comme un produit construit socialement selon le pays, le

secteur, les services, les professions et les groupes. Cette perspective admet

l'existence de sous-cultures au sein des organisations. Le rôle de ces

sous-cultures dans la sécurité globale est le point focal de

l'analyse. Ce mécanisme pourrait expliquer les résultats

divergents entre différents services d'une même organisation.

-- l'ambiguïté : ce mécanisme

peut être considéré comme une extension du mécanisme

de différentiation. Il renvoie aux intentions des individus, chacun

pouvant appartenir à des sous-cultures différentes.

Figure 1 : Domaines de la Culture de

sécurité (Rapport IRSN 2005/54)

11

12

La culture de sécurité dans l'approche culturaliste

serait au carrefour de ces trois mécanismes et il est intéressant

d'observer et d'analyser leurs points de chevauchement (15). La culture de

sécurité s'élabore alors sur un ensemble

d'hypothèses et de pratiques associées qui forgent les croyances

sur les dangers et la sécurité (16). Ainsi Vaughan, cité

par J.L. Hall, pense que pour appréhender le contexte d'un

événement ou d'une activité il est nécessaire de se

pencher sur les manières dont la culture se développe et

influence notre quotidien (17). Vaughan prend l'exemple des ingénieurs

de la NASA, responsables du programme de la Navette spatiale. Il explique la

normalisation de la déviance par une conviction culturelle qui a

mené les ingénieurs à penser que tout allait bien alors

que les informations dont ils disposaient leur indiquaient l'inverse.

2) Une seconde approche fonctionnaliste :

«Ce que l'organisation a»

La culture de sécurité est considérée

comme une variable parmi d'autres. L'analyse, dans ce cas, porte sur le mode de

fonctionnement de l'organisation. On s'intéresse alors aux structures

pratiques et politiques prévues pour améliorer la

sécurité. Les recherches sont dirigées vers la description

des attributs de ces organismes « sûrs » qui sont :

-- l'engagement de la direction et du

management séniors en matière de sécurité

-- la vigilance à l'égard des

dangers et de leur impact potentiel

-- les normes et règles réalistes

et flexibles en rapport avec les dangers

-- la réflexion continue sur les

pratiques et apprentissages organisationnels grâce à

des systèmes de surveillance et des retours

d'expérience.

Dans cette perspective, la culture de sécurité est

ainsi une variable qui peut être isolée, analysée et

modifiée.

E/ Composantes de la culture de

sécurité

Reason identifie de la sorte quatre composantes d'une CS efficace

(18) :

1) Culture du signalement : une organisation

sûre dépend de la volonté du personnel de première

ligne de signaler leurs erreurs et presqu'accidents.

2) Une culture équitable : une ligne

claire est tracée entre comportement acceptable et inacceptable.

3) Une culture flexible: l'autorité

tient compte des connaissances des agents de première ligne et de leurs

suggestions en matière de sécurité.

4) Une culture apprenante : l'organisation

analyse les signalements et met en place les changements nécessaires.

13

F/ Aspects de la culture de sécurité

Selon Cooper (19) il existe trois aspects de La culture de

sécurité qui sont en interdépendance et forment le socle

constitutif de la culture de sécurité :

1) Les aspects psychologiques, «ce que les

gens ressentent».

Il s'agit ici de considérer les convictions, les

croyances, les perceptions, les attitudes et les valeurs des personnes.

L'aspect psychologique est souvent appelé climat de

sécurité. Comme cela est relevé par Gugelmund (20), il

existe une certaine confusion dans l'utilisation des termes «climat de

sécurité » et «culture de sécurité

». Certains utilisent indifféremment les deux termes.

Dans le cadre de ce travail, les deux termes seront

considérés comme synonymes.

2) Les aspects comportementaux, «ce que

les gens font»:

Ce facteur renvoie aux comportements observables des individus

dans le cadre de leurs activités sur le terrain.

3) Les aspects organisationnels, «ce que

l'organisation a»:

Le facteur organisationnel traduit le fonctionnement de

l'entreprise à travers sa politique, ses procédures et sa

structure. Cela fait référence, en pratique, au système de

management de la culture de sécurité.

14

III/ Culture de sécurité des patients

A/ Définition

L'introduction de la culture de sécurité dans les

organismes de soins comme un moyen de diminuer les risques, repose sur une

approche fonctionnaliste (21). La définition de la Société

Européenne pour la Qualité des Soins, reprise par la HAS (22),

définit la culture de sécurité comme un ensemble

cohérent et intégré de comportements, individuels et

organisationnels fondés sur des croyances et des valeurs

partagées, qui cherchent continuellement à réduire les

dommages aux patients qui peuvent être liés aux soins.

Par « ensemble cohérent et intégré de

comportements », il est fait référence à des

façons d'agir, des pratiques communes, mais aussi à des

façons partagées de ressentir et de penser en matière de

sécurité des patients.

B/ Attributs de la culture de la sécurité

des patients

L'IOM décrit une série d'attributs relatifs aux

organisations qui ont une culture de sécurité efficace (23) :

-- nos processus sont conçus pour prévenir les

échecs

-- nous sommes engagés à détecter nos

erreurs et à en extraire un enseignement -- nous avons une culture

équitable de telle sorte que la sanction est fondée sur le risque

injustifié pris par le personnel.

-- Le personnel qui travaille en équipe fait moins

d'erreur

C/ Relation entre culture de sécurité et

sécurité des patients

L'ensemble des études s'accordent sur le fait que les

structures de santé à culture de sécurité

développée, signalent davantage leurs évènements

indésirables (24).

Par ailleurs, Mardon démontre qu'il existe

également une corrélation positive entre une culture de

sécurité développée et la baisse des

évènements indésirables (25). Singer et coll (26) ont

porté leur attention sur 91 hôpitaux répartis dans 37

états des USA, pour étudier la relation entre culture de

sécurité et sécurité des patients en s'appuyant sur

l'analyse des indicateurs de la sécurité des patients (PSI). Ils

constatent que les hôpitaux où les employés signalaient les

évènements indésirables avec un sentiment de honte et

l'appréhension de la sanction, présentaient, de manière

significative, une plus grande défaillance sécuritaire. Ils

remarquent aussi, que les hôpitaux dont le personnel soignant avait une

culture de sécurité développée, rencontraient un

moindre nombre de problèmes de sécurité. Toutefois,

s'agissant des hauts cadres administratifs, la corrélation n'est plus

établie. Les auteurs en

15

déduisent que les cadres administratifs surestiment le

climat de sécurité de leur établissement du fait de leur

moindre connaissance de ce qui se produit sur le terrain.

Buerhauss (27) a constaté cette même distorsion

quand il a étudié le retentissement de la pénurie du

personnel paramédical sur les soins. 65% des infirmières pensent

que le retentissement est négatif contre 18% seulement des seniors

managers.

Enfin, Singer relève aussi que, si des études plus

anciennes n'ont pas pu démontrer la relation positive entre culture de

sécurité et sécurité des patients, cela est

dû au fait que ces études n'ont pas utilisé des

critères objectifs mais plutôt une perception de la

sécurité, ou des estimations auto-déclarées

(26).

16

IV/ Mesure de la culture de sécurité

L'intérêt porté à la mesure de la

culture de sécurité a augmenté avec la

nécessité croissante de l'amélioration de la

sécurité des patients. Les outils d'évaluation de la

culture permettent d'analyser les situations données et

d'élaborer un plan d'action pour améliorer la

sécurité des patients. Cependant, malgré le fait qu'il

existe plusieurs outils d'évaluation de la culture de

sécurité, on trouve peu d'éléments dans la

littérature pour faire le choix de l'outil adapté (28).

Les analyses du point de vue managérial et du point de vue

du personnel soignant restent, en toute circonstances, des

éléments importants et incontournables. Les outils d'analyse du

point de vue managérial évaluent la culture de

sécurité en fonction de la politique de l'établissement

alors que ceux du personnel soignant analysent les attitudes et perceptions du

personnel soignant (29).

Quoiqu'il en soit, la culture de sécurité est

mesurée pour les objectifs suivants :

1) Identifier les domaines d'amélioration

2) Augmenter la prise de conscience concernant la

sécurité des patients

3) Evaluer les interventions en rapport avec la

sécurité des patients

4) Effectuer des analyses comparatives (benchmarking) portant

sur les différents

services d'un même établissement ou sur des

établissements différents

5) appliquer des directives réglementaires telles que les

normes d'accréditation En conclusion, on peut considérer que

l'évaluation de la culture de sécurité des patients repose

sur différentes méthodes qui permettent d'évaluer les

aspects organisationnels, psychologiques et comportementaux décrit par

Cooper (19) et représentées en figure 2.

Figure 2: Méthodes d'évaluation de la

Culture de

Sécurité (Ocelli 2007)

17

A/ Les méthodes quantitatives : Les

questionnaires auto-administré

L'évaluation quantitative de la culture de

sécurité des patients se fait essentiellement au moyen de

questionnaires auto-administrés (30). Elle a été

empruntée aux méthodes développées pour les

industries à haute exigence de sécurité telles que

l'aviation.

Certains questionnaires utilisent une échelle à

cinq modalités de réponses, allant par exemple de «

jamais » à « toujours » et de « tout

à fait d'accord » à « désaccord total »

(échelle de Likert). Le traitement des données se fonde

alors sur la construction d'indicateurs, issus de l'agrégation et de la

stratification des réponses.

Dans une revue de la littérature, Aneesh, cité par

Al Doweiri (29), recense 13 instruments d'analyse de la sécurité

des patients, dont le HSOPSC que nous utilisons pour ce travail et qui sera

détaillé ci-après. Ces instruments utilisent

jusqu'à 23 dimensions regroupées en différentes

catégories telles que le management, les attentes des supérieurs

hiérarchiques, les conditions de travail, les compétences, les

règles, etc...

Pidgeon, cité par Mearns, rappelle que la plupart des

questionnaires existants mesurent les attitudes relatives à la

sécurité, avec peu et parfois aucune attention portée, ni

sur les modalités mises en oeuvre par les organisations pour faire face

aux risques, ni sur la manière dont l'organisation appréhende les

pratiques de sécurité. Cet auteur considère que les

études fondées sur des questionnaires, ont été

réduites à la mesure des attitudes et pratiques individuelles

dans un contexte donné, ce qui serait plus proche du concept de climat

de sécurité que de culture de sécurité (31).

En ayant à l'esprit l'existence de sous-cultures dans les

organisations, une autre question concerne le niveau du recueil et de l'analyse

des résultats: Est-il plus pertinent d'évaluer la culture et le

climat au niveau de l'établissement de soins, au niveau de

l'unité, au niveau de l'ensemble de l'équipe soignante, ou des

soignants par catégorie professionnelle ? Pronovost et Sexton (29)

suggèrent que l'analyse doit être effectuée au niveau de

l'unité de travail, tandis que Gaba affirme qu'il est important

d'explorer tous les niveaux d'analyse, considérant que les informations

apportées sont complémentaires (32)..

B/ Les méthodes qualitatives

L'évaluation qualitative de la culture de

sécurité est généralement fondée sur les

entretiens, les observations, les audits et l'analyse documentaire. Ce type

d'évaluation reste rare, car trop coûteuse en temps et en

financement. Dans le domaine de la gestion de risques industriels, plusieurs

études qualitatives, visant à analyser la culture d'une

organisation, ont été effectuées. Certaines furent

élaborées sur la base des données de terrain (9), d'autres

sur l'analyse de rapports de pannes et d'accidents (33).

Dans le domaine de la sécurité de patients ce mode

d'analyse est peu utilisé alors

18

qu'elles seraient très utiles dans le domaine

médical car elles permettraient d'obtenir des informations à la

source pour construire des outils quantitatifs mieux adaptés et de

valider et compléter les résultats d'études quantitatives

(34). En effet, c'est la connaissance du terrain qui confère toute la

pertinence au résultat du questionnaire.

Au Royaume-Uni, l'Agence Nationale pour la Sécurité

des Patients a développé un outil quali-quantitatif qui vise

à évaluer le progrès des établissements de soins en

termes de culture de sécurité: le Manchester Patient

Safety Framework. Neuf dimensions de la culture de

sécurité y ont été

prédéterminées. Un groupe de participants se

réunit, et, après discussion, positionnent chacune de ces neuf

dimensions selon les cinq niveaux de culture de sécurité

présentés en figure 3. Ces cinq niveaux s'inspirent des niveaux

de culture organisationnelle proposés par Westrum (35).

En conclusion, la triangulation des résultats issus de

diverses techniques de recueil de données constitue un moyen

d'accroître la validité des analyses (36).

C/ Le HSOPSC

Outil de mesure quantitatif, le HSOPSC,

Hospital Survey On

Patient Safety Culture, a

été développé en 2004 par l'AHRQ pour aider les

hôpitaux à évaluer leur politique de sécurité

(37). Depuis sa conception, le HSOPSC a été largement

utilisé aux USA mais aussi, traduit en plusieurs langues, dans d'autres

pays.

Il s'agit d'un questionnaire auto-administré. Le HSOPSC

inclut dix dimensions de la culture de sécurité et quatre

dimensions servant à évaluer le degré de

développement de la culture de sécurité. Les dix

dimensions de la culture de sécurité se répartissent d'une

part en sept dimensions qui analysent la perception de la culture de

sécurité au sein de l'unité et d'autre part en trois

dimensions qui l'analysent au sein de l'établissement de l'hôpital

(Tableau 1).

Chaque dimension est analysée à travers plusieurs

questions, Un score est déterminé pour chaque dimension, il est

calculé à partir de la moyenne des pourcentages de

réponses positives aux questions formant la dimension.

On considère comme réponse positive, une

réponse en faveur d'une culture de sécurité

développée. Les concepteurs du test considèrent de

manière empirique qu'une dimension est développée si elle

recueille plus de 75% de réponses positives, qu'elle est à

développer si elle recueille entre 75 et 50% de réponses

positives et qu'elle est à faible si la dimension recueille moins de 50%

de réponses positives.

19

Figure 3 : Les cinq niveaux de sécurité

utilisés dans

Le Manchester Patient Safety Framework

Au total le HSOPSC comprend 44 items qui reprennent les cinq

valeurs de l'échelle de Likert soit de «entièrement d'accord

» à « désaccord total » ou de « jamais »

à

« toujours ». Le questionnaire comportait, par

ailleurs, six questions portant sur les caractéristiques

socio-démographiques des répondants.

Siera et Nova ont mené une étude pilote pour tester

la validité et la fiabilité du HSOPSC (38). Il en ressort que le

HSOPSC est bien un test multidimensionnel et l'analyse factorielle

confirmatoire trouve un modèle solide à douze dimensions, dix

propre à la culture de sécurité et deux dimensions de

résultats. Ils ne tiennent plus compte, dans leur analyse globale, des

deux items « nombre de fiches d'EI remplies » et « niveau de

sécurité au sein de l'unité.

20

Version tunisienne du HSOPSC

Afin de rendre le questionnaire plus compréhensible au

personnel paramédical, le HSOPSC a été traduit en tunisien

par notre groupe d'étude de la sécurité des patients.

Après accord de l'Agence Américaine de Sécurité

(annexe 1). Le HSOPSC a été traduit en tunisien et validé

par la méthode de traduction contre-traduction (39).

Dans la version actuelle du test, la question « combien avez

vous rempli de fiches d'évènements indésirables ?» ne

paraît pas car au moment de la conduite de l'enquête nous n'avions

pas encore commencé à colliger les évènements

indésirables.

21

|

Type de la

dimension

|

Dimension

|

Item

|

|

A/Culture de la sécurité au sein de

l'unité

|

Attente des

supérieurs

Hiérarchiques

|

Mon supérieur hiérarchique immédiat exprime

sa satisfaction quand il/elle voit un travail effectué dans le respect

des règles de sécurité des soins

|

|

Mon supérieur hiérarchique immédiat tient

vraiment compte des suggestions du personnel pour améliorer la

sécurité des soins

|

|

Chaque fois que la pression augmente, mon supérieur

hiérarchique immédiat veut nous faire travailler plus rapidement,

même si c'est au détriment de la sécurité

|

|

Mon supérieur hiérarchique immédiat

néglige les problèmes récurrents de sécurité

des soins

|

|

Organisation

apprenante

|

Nous menons des actions afin d'améliorer la

sécurité des soins

|

|

Dans notre service, les erreurs ont mené à des

changements positifs

|

|

Apres avoir mis en place des actions d'amélioration de la

sécurité des soins, nous évaluons leur

efficacité

|

|

Travail

d'équipe dans

le service

|

Les personnes se soutiennent mutuellement dans le service

|

|

Quand une importante charge de travail doit être

effectuée rapidement, nous conjuguons nos efforts en équipe

|

|

Dans le service, chacun considère les autres avec

respect

|

|

Liberté

d'expression

|

Le personnel s'exprime librement s'il voit quelque chose qui

pourrait affecter les soins portés au patient

|

|

Le personnel a peur de remettre en cause les décisions ou

les actions de ses supérieurs

|

|

Le personnel a peur de poser des questions quand quelque chose ne

semble pas être correct

|

|

Retour et

communication

autour des

erreurs

|

Nous recevons un retour d'information sur les actions mises en

place suite au signalement d'un évènement

|

|

Nous sommes informés des erreurs qui se produisent dans ce

service

|

|

Dans ce service, nous discutons des moyens à mettre en

place afin que les erreurs ne se reproduisent pas

|

|

Réponse non

punitive à

l'erreur

|

Le personnel a l'impression que ses erreurs lui sont

reprochées

|

|

Lorsqu'un évènement est signalé, on a

l'impression que c'est la personne qui est pointée du doigt et non le

problème

|

|

Le personnel s'inquiète du fait que les erreurs soient

notées dans les dossiers administratifs du personnel

|

|

Conditions de

travail

|

Nous avons suffisamment de personnel pour faire face à la

charge de travail

|

|

Le nombre d'heures de travail des professionnels de

l'équipe est trop important pour assurer les meilleurs soins

|

|

Nous travaillons en mode de crise, en essayant de faire trop de

chose trop rapidement

|

Tableau 1 : Dimensions étudiés par le

HSOPSC

22

|

B/Culture de la sécurité au sein de

l'hôpital

|

Soutien du Management

|

La direction de l'établissement instaure un climat de

travail qui favorise la sécurité des soins

|

|

Les actions menées par la direction de

l'établissement

montrent que la sécurité des soins est une

priorité de premier ordre

|

|

La direction de l'établissement semble

s'intéresser à la sécurité des soins uniquement

après qu'un événement indésirable se soit

produit

|

|

Travail entre les équipes de l'établissement

|

Il y a une bonne coopération entre les services qui

doivent travailler ensemble

|

|

Les services de l'établissement ne se coordonnent pas bien

les uns avec les autres

|

|

Il est souvent déplaisant de travailler avec le personnel

des autres services de l'établissement

|

|

Les services de l'établissement travaillent ensemble pour

fournir aux patients les meilleurs soins

|

|

Passation et transfert des patients

|

Des dysfonctionnements surviennent quand les patients sont

transférés d'une unité à l'autre

|

|

D'importantes informations concernant les soins des patients sont

souvent perdues lors des changements d'équipes

|

|

Des problèmes surviennent souvent dans les échanges

d'information entre les services de l'établissement

|

|

C/Résultats de la culture de la sécurité

|

Fréquence de signalement des évènements

indésirables

|

Quand une erreur est faite, mais est détectée et

corrigée avant d'avoir affecté le patient, elle est

signalée

|

|

Quand une erreur est faite, mais n'a pas le potentiel de nuire au

patient, elle est signalée

|

|

Quand une erreur est faite et qu'elle pourrait nuire au patient

mais qu'elle n'a pas finalement pas d'effet, elle set signalée

|

|

Perception globale de la sécurité

|

La sécurité des soins n'est jamais

négligée au profit d'un rendement plus important

|

|

Notre fonctionnement est nos procédures sont efficaces

pour prévenir la survenue des erreurs

|

|

C'est uniquement par hasard s'il n'y a pas eu des erreurs plus

graves dans le service jusqu'ici

|

|

Nous avons des problèmes de sécurité des

soins dans notre service

|

|

Niveau de sécurité du patient au sein de

l'unité

|

|

|

Nombre de fichiers d'EI remplies

|

|

Tableau 1 : Dimensions étudiés par le

HSOPSC

23

V/ Mesure de la perception de la culture de la

sécurité des patients

A/ But de l'étude

La Clinique Pasteur de Tunis, établissement privé

de santé de 140 lits. Il s'agit d'une clinique pluridisciplinaires de 11

salles d'opérations, 20 lits de réanimation et salle de

cathétérisme cardiaque qui a ouvert ses portes en mars 2015. En

Novembre, cette structure s'est engagée dans une démarche

qualité selon les normes de la HAS. En janvier 2016, est

effectuée la mise en place d'un Comité de Gestion des Risques.

Afin d'évaluer l'existant, nous explorons les perceptions

et les attitudes des professionnels de santé relatives à la

sécurité des patients.

B/ Matériels et Méthode

1) Matériels

L'étude a concerné tout le personnel soignant

paramédical de la clinique. Ce personnel au nombre total de 256

était réparti comme suit :

-- Infirmiers : 15

-- Aides soignants : 80

-- Techniciens supérieurs* : 118

-- Autres : 43

Le personnel sans vocation de soins n'a pas été

concerné par l'étude.

*Il en est de même des médecins car la

version utilisée du HSOPSC n'est pas

adaptée à leur statut. En effet, les

médecins n'ont aucune obligation contractuelle envers la clinique et

travaillent à titre individuel. Dans ces conditions, l'adhésion

du corps médical à la démarche de culture de

sécurité relève de choix individuels et non du cadre de la

stratégie globale de l'Etablissement.

2) Méthodes

L'outil utilisé est le HSOPSC dans sa version tunisienne.

L'étude a été menée de manière anonyme entre

le premier et 15 mars. Nous avons :

-- Identifié les unités à étudier

-- Identifié le personnel concerné de chaque

unité que nous nous sommes chargés d'instruire au sujet de

l'étude

-- Désigné un référent par secteur

à explorer

-- Informé les différents responsables des

unités

* Le technicien supérieur est l'équivalent de

l'infirmier spécialisé. Dans notre établissement, Un grand

nombre d'entre eux sont recrutés en temps qu'infirmiers du fait de la

pénurie d'infirmiers

Fig 4: Ancienneté dans le

métier

36%

20%

44%

Plus de 5 ans

Moins de 2ans

3 à 5ans

24

- Insisté sur le caractère anonyme des

réponses

Les questionnaires ont été remis

individuellement à chaque soignant concerné par l'étude.

Le document rempli, le soignant devait le déposer dans une des boites de

recueils mises à disposition dans chaque unité.

Ont été exclus de l'analyse, les questionnaires

aux réponses lacunaires telles que: - Aucune des sections remplies dans

son intégralité

- Moins de la moitié de la totalité des items

remplis

- Même réponses à tous les items

Dans le cas particulier où plusieurs réponses sont

données au même item, est retenue la réponse la moins

favorable à une culture de la sécurité.

C/ Résultats et Discussion

1) Population

256 fiches ont été distribuées, 245 ont

été retournées Le taux de participation était de

94%. Cinq fiches ont été exclues. Sur 227 des 240 fiches

retenues, les fonctions

mentionnées se répartissaient comme suit :

|

Infirmiers :

|

13

|

|

Techniciens supérieurs* :

|

117

|

|

Aides soignants :

|

64

|

|

Autres :

|

33

|

- - - - Nous remarquons que dans les réponses

données, les soignants ont mentionné leur

titre et non leur fonction. Ceci peut témoigner du mal

être généré par le sous-emploi fréquent

de techniciens supérieurs recrutés pour la

fonction d'infirmier.

56% du personnel soignant a plus de trois ans dans le

métier (Figure 4). Au moment de l'étude, 31% du personnel avait

moins d'un an dans l'établissement. Cependant notre méthode

d'analyse ne nous permet de préciser s'il s'agit de recrutement pour un

poste laissé vacant (Turn over) ou un recrutement conséquent

à l'augmentation de l'activité (Figure 5).

25

Fig 5: Ancienneté dans

l'établissement

66%

3%

31%

Moins d'un an 1 à 2 ans 3 à 5

ans

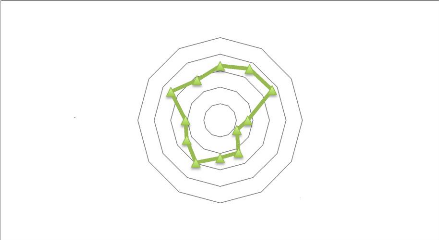

2) Graphique des Scores des dimensions de la

sécurité des patients

Notre étude a montré une disparité des

scores des 12 dimensions de la CS des patients exprimés par la moyenne

des pourcentages de réponses positives aux items correspondants à

chaque dimension (figure 6)

Travail d'équipe entre les services

Transfert des patients

Perception globale de la

sécurité

Signalement des

évènements

indésirables

Soutien du management

69%

42%

47%

59%

Attentes du supérieur

hiérarchique

56%

Conditions de travail

46%

Organisation apprenante

66% 72%

45%

24%

34%

Feedback

73%

Travail d'équipe dans le

service

Liberté d'expression

Réponse non punitive

Figure 6 : Scores des dimensions de la culture de

sécurité

3) Scores des dimensions au sein de

l'unité

a) Attentes et actions du supérieur

hiérarchique concernant la sécurité des

patients

Avec un score moyen de 66%, le personnel a plutôt une

opinion positive concernant les attentes et les actions de leur

supérieur hiérarchique immédiat en matière de

sécurité des patients (tableau 2). Il semble y avoir une bonne

communication entre le personnel et le supérieur hiérarchique

immédiat.

26

|

Réponse

positive

|

Réponse

neutre

|

Réponse

négative

|

Réponses

totales

|

|

Mon supérieur hiérarchique

|

160

|

20

|

62

|

|

|

immédiat exprime sa

satisfaction quand il/elle

voit

un travail réaliser dans le

respect des règles de

sécurité

|

66%

|

8%

|

|

242

|

|

des soins

|

|

|

26%

|

|

|

Mon supérieur hiérarchique

|

143

|

32

|

62

|

|

|

immédiat tient vraiment

compte des suggestions

du

personnel pour améliorer la

sécurité des soins

|

60%

|

13.5%

|

26.5%

|

237

|

|

Chaque fois que la pression

|

152

|

29

|

63

|

|

|

augmente, mon supérieur

hiérarchique

immédiat veut

nous faire travailler plus

rapidement, même si

c'est au

détriment de la sécurité

|

62%

|

12%

|

26%

|

244

|

|

Mon supérieur hiérarchique

immédiat

néglige les

problèmes récurrents

de

sécurité des soins

|

185

75.5%

|

26

10.5%

|

34

14%

|

245

|

|

Score : 66%

|

|

Tableau 2: Attentes et actions du supérieur

hiérarchique concernant

|

|

la sécurité des patients

|

b) Organisation apprenante et amélioration

continue

Cette dimension obtient un score élevé de 72% et

témoigne que le personnel prend au sérieux la

sécurité des patients (tableau 3).

|

Réponse

positive

|

Réponse

neutre

|

Réponse

négative

|

Réponses

totales

|

|

Nous menons des actions afin

|

218

|

5

|

16

|

|

|

d'améliorer la sécurité des

|

|

|

|

239

|

|

soins

|

90%

|

2%

|

8%

|

|

|

Dans notre service, les

|

162

|

39

|

38

|

|

|

erreurs ont conduit à des

|

|

|

|

239

|

|

changements positifs

|

67%

|

16%

|

17%

|

|

|

Apres avoir mis en place des

|

137

|

43

|

52

|

|

|

actions d'amélioration de la

sécurité

des soins, nous

évaluons leur efficacité

|

60%

|

18%

|

22%

|

232

|

|

Score:72%

|

|

Tableau 3: Organisation apprenante et

amélioration continue

|

27

c) Travail d'équipe dans le service

Cette dimension est bien développée (Tableau 4) et

témoigne de la bonne ambiance réelle qui existe dans les

différentes unités de l'établissement. Cependant, si les

membres d'une même équipe s'entraident en cas de surcharge de

travail, des efforts restent à faire en matière de respect

mutuel.

|

Réponse

positive

|

Réponse

neutre

|

Réponse

négative

|

Réponses

totales

|

|

Les personnes se soutiennent

|

64

|

15

|

164

|

|

|

mutuellement dans le service

|

|

|

|

243

|

|

67.5%

|

6%

|

26.5%

|

|

|

Quand une importante charge

de travail doit être

effectuée

rapidement, nous conjuguons

nos efforts en

équipe

|

198

|

9

|

33

|

240

|

|

82.5%

|

4%

|

13.5%

|

|

|

Dans le service, chacun

|

165

|

27

|

49

|

|

|

considère les autres avec

|

|

|

|

241

|

|

respect

|

68.5%

|

11%

|

20.5%

|

|

|

Score: 73%

|

|

Tableau 4 : Travail d'équipe dans le

service

|

d) Liberté d'expression

Le personnel ne se sent pas libre d'exprimer son opinion

concernant la sécurité des patients (Tableau 5). Comparé

au score relativement bon des rapports avec le supérieur

hiérarchique immédiat (66%), ce résultat paraît

paradoxal. En fait, Il semble que le manque

|

Réponse

positive

|

Réponse

neutre

|

Réponse

négative

|

Réponses

totales

|

|

Le personnel s'exprime

|

109

|

54

|

74

|

|

|

librement s'il voit quelque

chose dans les soins qui

peut

avoir des conséquences

négatives sur les patients

|

46%

|

23%

|

31%

|

237

|

|

Le personnel a peur de

|

55

|

41

|

138

|

|

|

remettre en cause les

décisions ou les actions

de

ses supérieurs

|

24%

|

17%

|

59%

|

234

|

|

Le personnel a peur de poser

|

74

|

71

|

95

|

|

|

des questions quand quelque

chose ne semble pas

être

correct

|

31%

|

29%

|

40%

|

240

|

|

Score: 33.5%

|

|

Tableau 5 : Liberté d'expression

|

28

de liberté d'expression exprimé par cette dimension

concerne le rapport du personnel soignant paramédical avec les

médecins et non le supérieur hiérarchique

immédiat.

e) Réponse non punitive à

l'erreur

Ce score de 23% est le plus bas enregistré dans cette

étude (tableau 6). Il révèle l'appréhension du

personnel paramédical de s'exposer au reproche, à la sanction.

Ceci peut être expliqué par le fait que les évolutions qui

se sont produites ces dernières années en Tunisie, peinent

à franchir le seuil des entreprises.

|

Réponse

positive

|

Réponse

neutre

|

Réponse

négative

|

Réponses

totales

|

Le personnel a l'impression

|

39

|

39

|

162

|

|

que ses erreurs lui sont

|

|

|

|

240

|

reprochées

|

16%

|

16%

|

68%

|

|

Lorsqu'un évènement est

signalé, on a l'impression que c'est la personne qui est

pointée du doigt et non le

problème

|

88

37%

|

18

8%

|

130

55%

|

236

|

Le personnel s'inquiète du fait

|

45

|

40

|

157

|

|

que les erreurs soient notées

dans les

dossiers

administratifs du personnel

|

20%

|

16%

|

64%

|

242

|

Score: 23.5%

|

Tableau 6 : Réponse non punitive à

l'erreur

|

|

f) Retour et communications autour des

erreurs

Le score faible de cette dimension témoigne

probablement du fait que l'absence de liberté d'expression et la peur de

la sanction ne facilitent pas la communication autour des erreurs (Tableau

7)

|

Réponse

positive

|

Réponse

neutre

|

Réponse

négative

|

Réponses

totales

|

|

Nous recevons un retour

|

83

|

63

|

96

|

|

|

d'information sur les actions

mises en place suite

au

signalement d'un évènement

|

34%

|

26%

|

40%

|

242

|

|

Nous sommes informés des

|

126

|

45

|

67

|

|

|

erreurs qui se produisent

|

|

|

|

238

|

|

dans ce service

|

53%

|

19%

|

28%

|

|

|

Dans ce service, nous

|

114

|

52

|

73

|

|

|

discutons des moyens à

mettre en place afin que

les

erreurs ne se reproduisent

pas

|

48%

|

21%

|

31%

|

239

|

|

Score: 45%

|

|

Tableau 7 : Retour et communication autour des

erreurs

|

29

g) Les conditions de travail

Le score moyen est bas. Il témoigne d'une perception

négative des conditions de travail (Tableau 8).

|

Réponse

positive

|

Réponse

neutre

|

Réponse

négative

|

Réponses

totales

|

|

Nous avons suffisamment

|

93

|

19

|

132

|

|

|

de personnel pour faire face

|

|

|

|

244

|

|

à la charge de travail

|

38%

|

8%

|

54%

|

|

|

Le nombre d'heures de

|

138

|

37

|

65

|

|

|

travail des professionnels

de l'équipe est

trop

important pour assurer les

meilleurs soins

|

57.5%

|

15.5%

|

27%

|

240

|

|

Nous travaillons en mode

|

101

|

22

|

122

|

|

|

de crise, en essayant de

faire trop de chose

trop

rapidement

|

41%

|

9%

|

50%

|

245

|

|

Score: 45.5%

|

|

Tableau 8 : Conditions de travail

|

Ceci peut être en partie expliqué par au moins deux

raisons :

-- En Tunisie, il n'existe pas d'agence d'intérim et en

cas d'absence d'un soignant, le poste reste vacant. La surcharge de travail est

compensée par le personnel présent.

-- Dans notre établissement, le personnel soignant

travaille en double séance moitié moins de jours. Cette

façon de travailler, adoptée pour diminuer le coût du

transport, est visiblement source d'épuisement.

4) Scores des dimensions au sein de

l'établissement a) Le soutien du management pour la

sécurité des patients

Le rôle, décisif, joué par le leadership dans

le développement d'une culture de sécurité en intervenant

dans la conception, la promotion et la pérennisation de cette culture

est maintenant bien établi (40). Il est également constaté

qu'un manque de leadership est un obstacle au développement de la

culture de sécurité (41).

Les résultats de notre enquête

révèlent que le score global de cette dimension de 59% est bas

(Tableau 9). Il témoigne de l'opinion négative du personnel

concernant l'implication de la Direction dans la sécurité. La

moitié du personnel pense que la Direction s'intéresse à

la sécurité des patients seulement après la survenue d'un

événement indésirable. Ils ne sont que 48% à penser

que la sécurité des patients est la priorité de la

Direction. Cette dernière doit s'impliquer davantage dans la

sécurité des patients et améliorer sa communication en la

matière.

30

|

Réponse

positive

|

Réponse

neutre

|

Réponse

négative

|

Réponses

totales

|

|

La direction de

|

176

|

30

|

31

|

|

|

l'établissement instaure un

climat de travail qui

favorise la

sécurité des soins

|

74%

|

13%

|

13%

|

237

|

|

Les actions menées par la direction de

l'établissement montrent que la sécurité des soins est une

des premières

priorités

|

123

52%

|

57

24%

|

56

24%

|

236

|

|

La direction de

|

116

|

49

|

65

|

|

|

l'établissement semble

s'intéresser à

la sécurité des

soins uniquement après

qu'un

événement indésirable se soit

produit

|

50%

|

21%

|

29%

|

230

|

|

Score 59%

|

|

Tableau 9: Soutien du management pour la

sécurité des patients

|

b) Travail d'équipe entre les différents

secteurs de l'établissement

Avec un score global de 47% (Tableau 10), Il existe manifestement

au sein de notre établissement un cloisonnement entre les

différentes unités. Chaque unité a développé

sa propre culture organisationnelle et cela rend le travail entre les

différentes unités désagréable. La démarche

qualité mise en place au sein de l'établissement devrait

permettre de mieux homogénéiser les procédures et diminuer

les disparités inter-unités.

|

Réponse

positive

|

Réponse

neutre

|

Réponse

négative

|

Réponses totales

|

|

Il y a une bonne coopération

|

123

|

|

48

|

63

|

|

|

entre les services qui doivent

|

|

|

|

|

234

|

|

travailler ensemble

|

|

53%

|

20%

|

27%

|

|

|

Les services de

|

|

80

|

51

|

106

|

|

|

l'établissement ne se

coordonnent pas bien les

uns

avec les autres

|

|

34%

|

21%

|

45%

|

237

|

|

Il est souvent déplaisant de

|

|

93

|

40

|

103

|

|

|

travailler avec le personnel

des autres services

de

l'établissement

|

|

39%

|

17%

|

44%

|

236

|

|

Les services de

l'établissement

travaillent

ensemble pour fournir aux

patients les meilleurs soins

|

|

142

61%

|

44

19%

|

45

20%

|

231

|

|

Score: 47%

|

|

Tableau 10 : Travail d'équipe entre les

différents secteurs de l'établissement

|

31

c) Transferts des patients et passations

|

Réponse

positive

|

Réponse

neutre

|

Réponse

négative

|

Réponses totales

|

|

Des dysfonctionnements

|

88

|

50

|

100

|

|

|

surviennent quand les patients

sont transférés

d'une unité à

l'autre

|

37%

|

21%

|

42%

|

238

|

|

D'importantes informations

|

110

|

33

|

93

|

|

|

concernant les soins des

patients sont souvent

perdues

lors des changements

d'équipes

|

47%

|

14%

|

39%

|

236

|

|

Des problèmes surviennent

|

104

|

50

|

83

|

|

|

souvent dans les échanges

d'information entre les

services

de l'établissement

|

44%

|

21%

|

35%

|

237

|

|

Score: 42%

|

|

Tableau 11: Transfert des patients et

Passation

|

Le score de cette dimension est très bas à 42%

(Tableau 11). Si l'on sait que développer une communication efficace

durant les changements de prestataires (42) est une des neufs solutions

proposées par l'OMS pour améliorer la sécurité des

patients, il nous apparaît que des efforts importants doivent être

déployés dans notre établissement pour palier à

cette faille sécuritaire.

5) Score des dimensions des résultats de la

culture de sécurité a) Perception globale de la

sécurité des patients

Le score moyen de cette dimension est de 69,25%. Le pourcentage

de réponse à chaque question constituant cette dimension est

représenté dans le Tableau 1. La perception globale de la

sécurité paraît être une dimension bien

développée dans notre établissement. Cependant, deux

remarques peuvent être retenues :

-- Il existe une disparité importante entre les

différents items de cette dimension

allant de 80 à 54%

-- la dimension « perception globale de la

sécurité» ne peut être analysée sans tenir

compte du contexte culturel national. A l'échelle nationale, en Tunisie

cette capacité à percevoir le danger, est plutôt mauvaise.

Le meilleur témoin en est la conduite automobile. Ainsi la perception de

la sécurité par le personnel peut être faussement

élevée en raison d'une capacité insuffisante à

apprécier les situations dangereuses.

32

|

Réponse

positive

|

Réponse

neutre

|

Réponse

négative

|

Réponses

totales

|

|

La sécurité des soins n'est

|

30

|

18

|

191

|

|

|

jamais négligée au profit d'un

rendement plus

important

|

|

|

|

239

|

|

80%

|

7.5%

|

12.5%

|

|

|

Notre fonctionnement est nos

|

166

|

26

|

47

|

|

|

procédures sont efficaces

pour prévenir la

survenue des

erreurs

|

69.5%

|

11%

|

19.5%

|

239

|

|

C'est uniquement par hasard

|

172

|

24

|

28

|

|

|

s'il n'y a pas eu des erreurs

plus graves dans le

service

jusqu'ici

|

73.5%

|

10%

|

16.5%

|

234

|

|

Nous avons des problèmes

|

129

|

29

|

80

|

|

|

de sécurité des soins dans

|

|

|

|

238

|

|

notre service

|

54%

|

12%

|

34%

|

|

|

Score: 69.25%

|

|

Tableau 12 : Perception globale de la

sécurité

|

b) Fréquence de signalement des

évènements indésirables

Cette dimension recueille un score faible de 56% (Tableau 13)

témoin de l'absence de conscience de l'importance du report des

Evènements indésirables de la part du personnel soignant.

|

Réponse

positive

|

Réponse

neutre

|

Réponse

négative

|

Réponses

totales

|

|

Quand une erreur est faite,

mais est détectée

et corrigée

avant d'avoir affecté le

patient, elle est

signalée

|

152

64%

|

52

22%

|

35

14%

|

239

|

|

Quand une erreur est faite,

mais n'a pas le potentiel

de

nuire au patient, elle est

signalée

|

115

48%

|

59

25%

|

62

27%

|

236

|

|

Quand une erreur est faite et

|

133

|

52

|

50

|

|

|

qu'elle pourrait nuire au

patient mais qu'elle n'a

pas

finalement pas d'effet, elle est

signalée

|

56%

|

22%

|

22%

|

235

|

|

Score: 56%

|

|

Tableau 13 : fréquence de signalement des

évènements indésirables

|

33

6) Critiques et limites de l'étude

Nous avons validé notre version tunisienne de l'HSOPSC par

la méthode de traduction contre traduction. Il nous reste à

effectuer des tests psychométriques afin de valider

définitivement notre version et en proposer l'adoption à tous les

établissements tunisiens de santé.

La deuxième critique que nous pouvons faire au sujet de

cette étude est que nous avons mené une étude globale sans

tenir compte des sous-cultures. Sous-cultures qui peuvent être

présentes dans notre établissement puisque la plus grande partie

de nos soignants viennent d'horizons différents (figure 4).

Enfin, malgré l'anonymat il existe un biais habituel de

déclaration dans ce type d'étude, avec des réponses

exagérément positives des répondants par crainte de

stigmatisation ou pour une raison de désirabilité sociale.

Ces limites étant considérées, ce travail a

néanmoins montré que la culture de la sécurité est

relativement peu développée au sein de notre personnel soignant

puisque le plus grand nombre des dimensions ont eu un score de moins de 50

%.

.

34

VI/ Conclusion

Cette étude nous a permis de cerner la perception de la

culture de sécurité par le personnel soignant paramédical

de notre Etablissement. Considérant les résultats dans leur

ensemble, il apparaît que la culture de sécurité n'est pas

encore développée comme en témoignent les faibles scores

du plus grand nombre des dimensions. L'une d'elles, pourtant

déterminante, est celle qui concerne le management. En effet, pour qu'un

degré de développement satisfaisant soit atteint en

matière de culture de sécurité, l'implication de la

Direction doit être pleine et entière.

Le transfert des patients et la communication durant les

changements des prestataires de soins est une autre dimension sur laquelle nous

devons travailler en priorité pour améliorer la

sécurité des patients.

Il apparaît également nécessaire d'abandonner

les archaïsmes, comme la culture du blâme et les entraves à

la liberté d'expression, et d'instaurer une culture qui ne recherche pas

la stigmatisation et la sanction d'un coupable mais la compréhension des

mécanismes des erreurs. Toutefois, une culture équitable et

flexible ne doit en aucun cas se muer en culture permissive qui donnerait lieu

à une interprétation erronée de la tolérance dans

l'établissement.

Par ailleurs, le statut actuel des médecins,

évoqué précédemment, rend difficile leur

intégration dans la démarche de culture de

sécurité. Un nouveau cadre législatif régissant la

relation entre médecins et établissements de santé

privés, doit être impérativement mis en place.

Les résultats de cette étude viennent confirmer

avec force, la pertinence et l'actualité de la démarche

qualité qui a été mise en place au sein de la Clinique.

Une deuxième étude doit être effectuée à

l'achèvement de la phase actuelle du programme qualité afin d'en

évaluer le réel impact sur la culture de

sécurité.

35

Références

1) OMS. (consultée le 17/2/2016). Patient safety.

http://www.who.int/patientsafety/about/en/

2) Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson,

Institute of Medicine. 2000. To Err Is Human: Building a Safer Health

System. Washington, DC: National Academy Press.

3) James JT, A new evidence-evidence estimate patient harms

associated with hospital care. J Patient Saf 2013 ; 9 : 122-128

4) Michel Ph, Minodier C, Moty-Monereau C, Lathelize M, Domecq

S, Chaliex M, Kret M, Roberts T, Bru R. Quintard B, Quenon JL, Olier L. Les

événements Indésirables Graves dans les Etablissements de

Santé : Fréquence, Evitabilité et Acceptabilité,

Etudes et Résultats. DREES, N° 761

· mai 2011

5) Bouafia N, Bougmiza I, Bahri F, Letaief M, Astagneau P, Njah

M. Ampleur et impact des évènements indésirables graves

liés aux soins : étude d'incidence dans un hôpital du

Centre-Est tunisien. Pan Afr Med J. 2013; 16 :68.

6) Patient safety in developping countries: Retrospective

estimation of scale and nature of harm to patients in hospital ; BMJ 2012 ; 344

: e832

7) Shreve J, Van Den Bos J, Gray T, Halford M, Rustagi K,

Ziemkievicz E. The economic measurement of medical errors sponsored by society

of actuaries' health section. Milliman Inc. Educationnal Research, 2010 ;

99(6), 323-338

8) NHS. (consultée le 20/11/2015). Seven steps to patient

safety.

http://www.nrls.npsa.nhs.uk/EasySiteWeb/getresource.axd?AssetID=59971&

9) Groupe Consultatif International Pour la Sureté

Nucléaire. Culture de sureté. Collection Sécurité,

1991 ; No. 75-INSAG-4, 32 p.

36

10) International Nuclear Safety Advisory Group. Tchernobyl

accident : updating INSAG1. Safety series, 1992 ; No. 75-INSAG-7,

11) Culture de sécurité dans le domaine

nucléaire, Rapport IRSN 2005/54, 26 p.

12) Chevreau F. Maitrise des risques industriels et culture de

sécurité : le cas de la chimie pharmaceutique. Sciences de

l'ingénieur [physics]. Ecole Nationale Supérieure des Mines de

Paris, 2008

13) Haukelid K. Theories of (safety) culture revisited- an

anthropological approach. 2008, 46 (3) ; 413-426

14) Nascimento A, Produire la santé, produire la

sécurité. Développer une culture de sécurité

en radiothérapie. [Thèse Doctorat en Ergonomie]. Paris :

Conservatoire National des Arts et Métiers ; 2009.

15) Richter, A. and Koch, C. Integration, differentiation and

ambiguity in safety cultures. Safety Science, 2004, 42(8): 703-722

16) Pidgeon N, O'Leary M. Man made disasters : Why technology

and organizations (sometimes) fail, Safety Science 2000, 34 ; 15-30

17) Hall J. L, Columbia and Challenger: organizational failure

at NASA. Space Policy, 2003 ; 19, 239-247

18) Reason JT. Organizational accidents, the management of human

and organizational factors in hazardous technologies. Cambridge : Cambridge

University Press ; 1997

19) Cooper MD. Towards a model of safety culture. Safety

Science, 2000, 36 (2) : 111-136

20) Guldenmund FW. The nature of safety culture. Safety Science,

2000 ; 34,215-257

21) Occelli P, Quenon JL, Hubert B, et al. La culture de

sécurité en santé : un concept en pleine émergence.

Risques et Qualité 2007; 4(4):207-212.

37

22) HAS. (consultée le 20/5/2016). Culture de

sécurité des soins : Du concept à la pratique.

http://www.has--

sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011--

02/culture de securite des soins du concept a la

pratique.pdf

23) Institute Of Medicine : Patient Safety : Achieving a New

Standard of Care. Washington : National Academies Press ; 2004

24) Braithwaite J, Westbrook MT, Travaglia JF, Hughes C.

Cultural and associated enablers of,and barriers to, adverse incident

reporting. Quality and Safety in HealthCare, 2000 ; 19, 229-233.

25) Mardon RE. Exploring relationships between hospital patient

safety culture and adverse events. J Patient Saf. 2010; 6(4):226-32

26) Singer S, Lin S, Falwell A, Gaba D, Baker L. Relationship of

safety climate and safety performance in hospitals. Health Services Research.

2009, 44(2), 399-421.

27) Buerhaus PI, Donelan K, Ulrich BT, Norman L, DesRoches C,

Dittus R. Impact of the nurse shortage on hospital patient care:Comparative

perspectives. Health Affairs, 2007, 26(3), 853-862.

28) Scott T, Russel M, Huw D, Marshall M. The Quantitative

Measurement of Organizational Culture in Health Care: A Review of the Available

Instruments. Serv Res. 2003 Jun; 38(3): 923-945.

29) Al Doweri H, Al Raoush A, Alkhatib A, Batiha M A. Patient's

Safety Culture: Principles and Applications: Review Article. European

Scientific Journal May 2015 edition vol.11, No.15

30) Pronovost P, Sexton B. Assessing Safety culture: Guidelines

and Recommendations. Qual Saf Health Care, 2005 ; 14, 231-233.

31) Mearns K, Flin R. Assessing The State of Organizational

Safety. Current Psychology: Developmental, Learning,Personality, Social, 1999

;18(1), 5-17.

38

32) Gaba DM. Anaesthesiology as a Model for Patient Safety in

Health Care. BMJ. 2000 Mar 18; 320(7237): 785-788.

33) Largier A, Lot N. Secourir un train en panne : limites et

difficultés à l'écriture des règles de

sécurité. Activités, 2012 ; Volume 9 numéro 1

34) Choudhry RM, Fang D, Mohamed S. The Nature of Safety

Culture: A Survey of the State-Of-The-Art. Safety Science, 2007 ; 45(10),

993-1012.

35) Westrum R. A Typology of Organisational Cultures. Qual.

Saf. Health Care, 2004 ; 13, 2227.

36) Glendon AI, Stanton NA. Perspectives on Safety Culture.

Safety Science, 2000 ; 34, 193- 214.

37) Sorra, JS, Nieva VF. Hospital Survey on Patient Safety

Culture. AHRQ Publication, 2004 ; N°04-0041.

38) Sorra J, Nieva VF, Famolaro T, Dyer N. Hospital Survey On

Patient Safety culture : Comparative Database Report. AHRQ Publication 2007 ;

N°7-0025