|

REPUBLIQUE DU NIGER

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de

la Recherche et de

l'Innovation

UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI DE NIAMEY Faculté des

Lettres et Sciences Humaines Département de

Géographie

Urbanisation et précarité de

l'énergie électrique dans les grandes villes d'Afrique de l'Ouest

: l'exemple de Niamey au Niger (Analyse bibliographique)

MEMOIRE DE MASTER

Option : Aménagement des espaces

urbains

Présenté et soutenu par ABDOURAZACK

NIANDOU Abassa

MEMBRES DU JURY

Sous la direction de :

Dr. BONTIANTI Abdou

Maître de Recherches, IRSH/UAM

Codirecteur :

Dr. ABDOU YONLIHINZA Issa Maître-assistant,

Géo./FLSH/UAM

Année académique : 2016 -

2017

Président :

Pr. MOTCHO Kokou Henri

Professeur titulaire, Géo./FLSH/UAM

Assesseur :

Dr. YAYE SAIDOU Hadiara Assistante, Géo./FLSH/UAM

2

Table des figures

figure 1 : Carte de l'Afrique de l'Ouest 19

figure 2 : Champs spatial de l'étude

20

figure 3 : Quartiers de Niamey concernes par l'entretien

23

figure 4 : Evolution du sémi des villes en Afrique de

l'Ouest 49

figure 5 : Evolution de la population de Niamey

55

figure 6 : Répartition par source d'approvisionnement

65

figure 7 : Structure arborescente d'un départ

aérien 66

figure 8 : Hausse de la temperature 68

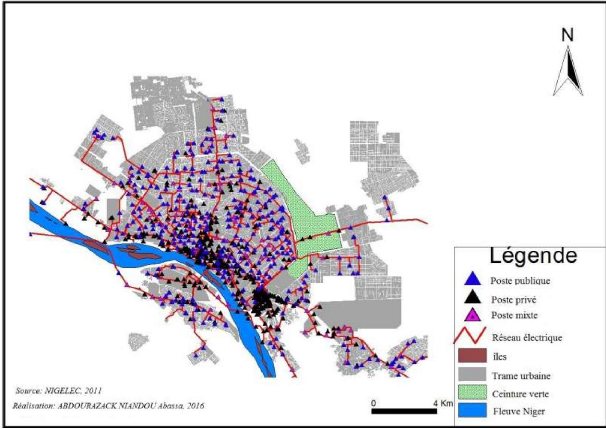

figure 9 : Réseau de distribution électrique de

Niamey 62

Table des photos

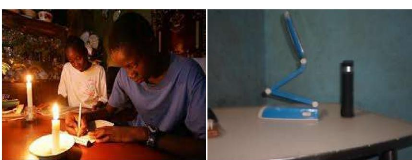

photo n°3 et 4 : Utilisation de bougies et lampes à

pile pour l'eclairage 73

photo n°5 et 6 : La retrocession de

l'électricité dans le quartier koirategui 74

photon° 7 et 8 : Panneaux solaires pour l'eclairage public

et d'autre usage 75

photo n° 9 et 10 : Groupes electrogenes de secours

76

photo n°11, 12 et 13 : Réfrigerateur et ventilateur

solaires (chargeables) 76

photon°14 et 15 : Outils de recherche des défauts

77

photo n°16: Power fault locator, pfl 40 A

77

Table des tableaux

tableau 1 : Evolution de la consommation et de la pointe de

charge de Niamey 56

tableau 2 : Evolution du taux de desserte en

électricité de la ville de Niamey 57

tableau 3 : Temperatures et consommation de

l'électricité à Niamey en fonction des

mois 67

tableau 4 : Comparaison du prix du kwh du niger à d'autres

unites geographiques 59

tableau 5 : Consommation moyenne annuelle

d'électricité par pays ou groupe de pays 60

tableau n° 5 : Differentes sources d'éclairage des

populations de Niamey 74

SIGLES ET ABREVIATIONS

3

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maitrise de

l'Energie

AFD : Agence Française de Développement

AIE : Agence Internationale de l'Energie

ANPER : Agence Nigérienne de Promotion de

l'Electrification en milieu Rural

AOF : Afrique Occidentale Française

ARM : Autorité de Régulation Multisectorielle

ARREC : Autorité de Régulation Régionale

du secteur de l'Electricité

ARSE : Autorité de Régulation du Secteur de

l'Energie

BAD : Banque Africaine du Développement

BIA : Banque Internationale pour l'Afrique

BM : Banque Mondiale

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement

BOLT : Build-Own-Lease-Transfer

BT : Basse Tension

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique

de l'Ouest

CEREEC : Centre Régional pour les Energies

Renouvelables et de l'Efficacité Energétique

CFA : Colonie Française Africaine

CNEDD : Conseil Nation de l'Environnement et du

Développement Durable

CNES : Centre National de l'Energie Solaire

CNME : Comité National Multisectoriel Energie

CNT : Comité National de l'Electricité

CREN : Commission de Régulation de l'Energie au

Niger

DDM : Direction de Distribution et Marketing

ECOMAG : Economic Community of West Africa States Cease-Fire

Monitoring Group

EDF : Energie De France

EEEOA : Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain

ENR : Energie Renouvelable

FMI : Fond Monétaire International

GWH : Gigawatt heure

Ha : Hectare

HC/AVN : Haut-Commissariat à l'Aménagement de la

Vallée du Niger

HT/HTB : Haute Tension

4

INS : Institut National de la Statistique

INSEE : Institut National de la statistique et des Etudes

Economiques

IRENA : Agence Internationale pour les Energies

Renouvelables

KVA : Kilo voltampère

KWh : Kilowattheure

MEP : Ministère de l'Energie et du Pétrole

MT/HTA : Moyenne Tension

MW : Mégawatt

NELACEP : Niger electricity Access Expansion Project

NEPA : Nigeria Power Autority

NIGELEC : Société Nigérienne

d'Electricité

ODD : Objectif de Développement Durable

OMD : Objectif du Millénaire pour le

Développement

ONERSOL : Office National de l'Energie Solaire

PDD : Plan Directeur de Distribution

PERC : Politique en matière d'Energie Renouvelable de

la CEDEAO

PIB : Produit Intérieur Brut

PNUD : Programme des Nations Unis pour le

Développement

PRASE : programme de Référence d'Accès

aux Services Energétique

SAFELEC : Société Africaine

d'Electricité

SBEE : Société Béninoise

d'Electricité et d'Eau

SEEN : Société d'Exploitation des Eaux du

Niger

SEM : Service Energétique Moderne

SES-Niger : Société Solaire Eau Niger

SIG : Système d'Information Géographique

SONIBANK : Société Nigérienne de

Banque

SONICHAR : Société Nigérienne de Charbon

d'Anou Areren

SONIDEP : Société Nigérienne des Produits

Pétroliers

SORAZ : Société de Raffinage de Zinder

TEE : Taux d'Effort Energétique

UEMOA : Union Monétaire Ouest Africaine

VRD : Voirie des Réseaux Divers

WAPP : West African Power Poor

5

DEDICACES

Ce travail est dédié à toute la

population de Niamey qui vit dans la précarité de

l'énergie électrique.

6

REMERCIEMENTS

Mes remerciements vont à l'endroit de Dr BONTIANTI

Abdou, Maître de Recherches à l'IRSH (UAM) et à Issa ABDOU

YOLIHINZA, Maitre-assistant au département géographie (UAM) qui,

en dépit de leurs multiples préoccupations, ont accepté de

diriger ce travail de Master, qu'ils reçoivent notre profonde

reconnaissance. Mes remerciements vont à Monsieur JENART Carlos et son

équipe, pour la documentation qu'ils ont mise à notre

disposition. Nos remerciements vont également à tous les

enseignants chercheurs du département de Géographie de

l'Université Abdou Moumouni de Niamey pour leur formation à

l'endroit des étudiants ; et au Directeur général de la

direction de la distribution et du Marketing de la NIGELEC pour avoir

accepté de nous livrer les informations indispensables à la

réalisation de ce travail. J'exprime ma profonde gratitude à tous

ceux qui, de près ou de loin, ont oeuvré à l'aboutissement

de ce travail.

7

RESUME

Ce travail de master sur l'urbanisation et la

précarité de l'énergie électrique dans les grandes

villes de l'Afrique de l'Ouest à travers l'exemple de Niamey, met en

exergue les effets de la croissance urbaine sur l'accès à

l'énergie électrique dans les villes Ouest-Africaines. En raison

des besoins sans cesse croissants engendrés par la croissance urbaine,

le problème de l'électricité se pose en termes de

disponibilité et d'accessibilité. En effet, la ville

connaît depuis sa création une urbanisation galopante et un

développement socioéconomique liés d'une part aux

activités administratives, politiques et de l'autre à son site

favorable. En effet, la ville est alimentée par la ligne 132 KV

provenant de Birnin-Kebbi du Nigeria avec un taux de desserte de 63%.

L'urbanisation croissante, les températures élevées, la

dépendance vis-à-vis du Nigeria voisin et l'absence de

planification sont les principaux facteurs du problème. La

précarité énergétique à Niamey est un

facteur dégradant la vie socioéconomique des populations. Pour

mener à bien cette étude, nous avons procédé

à une approche bibliographique et analytique complétée par

la collecte des données de terrain. Ce qui nous a permis de comprendre

l'ampleur de la précarité énergétique et les

stratégies adoptées par les consommateurs pour y faire face.

Mots clés : Précarité

énergétique, Urbanisation, Niamey

ABSTRACT :

This master thesis on urbanization and energy poverty in the

cities of the West through the example of Niamey African highlights the

urbanization and the problem of access to electricity in West African cities.

The electricity problem in terms of availability and accessibility, so the city

knows since its inception a galloping urbanization and socioeconomic

development lies on the one hand in administrative activities, policies, and

the other has its favorable site. Indeed, the city is powered by the 132 KV

line from Birnin-Kebbi in Nigeria with a 63% service rate. Increasing

urbanization, high temperatures, dependence on neighboring Nigeria and the lack

of prior study in the sector of electrical energy are the main factors of the

problem. Energy insecurity in Niamey is a factor in degrading the socioeconomic

life of the people. To carry out has well this study.

Keywords: poverty, energy, urbanization, Niamey

8

INTRODUCTION GENERALE

La problématique de l'accès à

l'électricité constitue l'un des défis majeurs de notre

siècle avec des statistiques alarmantes. Ainsi, on estime qu'en 2002,

1,6 milliards d'individus, soit 27 % de la population mondiale, vivent sans

électricité affirme TANGUY (2010). Les pays de l'Afrique de

l'Ouest, notamment ceux du sahel, se caractérisent

généralement par un déficit de l'énergie dû

au manque de moyens et à l'absence de planification. Ce déficit

est aussi exacerbé par les fortes températures rendant difficiles

les activités socio-économiques. Pourtant,

l'électricité est généralement perçue comme

la clef du monde moderne pour atteindre les objectifs du développement.

Sans elle, les individus et les communautés sont privés d'un

grand nombre de services et conforts, considérés comme

élémentaires dans le monde développé.

Dans ce contexte, les villes d'Afrique de l'Ouest connaissent

une augmentation de l'effectif de leur population mais aussi un

étalement de leurs territoires urbains. Cette croissance

démographique et spatiale des villes pose cependant un problème

de satisfaction des besoins en services urbains (transport,

électricité, eau etc.,). C'est ainsi que, l'offre du service de

l'électricité à toute la population urbaine de

façon continue fait partie des services les plus mal fournis dans ces

villes. Cette situation a été enclenchée par le processus

d'urbanisation mal maîtrisée que connaît la région

depuis plusieurs décennies. Les politiques urbaines n'ont pas suivi et

ont rendu le service défaillant devant servir les besoins de plus en

plus croissants des populations. Ces dernières ont alors adapté

des stratégies permettant tant bien que mal la satisfaction de leurs

besoins primaires en énergie électrique. Elles font ainsi recours

à des sources d'énergie palliatives afin de combler ce manque.

Malgré tout, le déficit d'électricité pèse

lourdement sur le développement socioéconomique des pays Ouest

africain. Ceci a amené des acteurs du secteur de l'énergie

à mettre en place des politiques visant à redresser le secteur

sur l'ensemble des pays de la région. Ces politiques sont relatives au

développement des sources d'énergies renouvelables afin

d'accroitre l'accès universel des populations aux services

énergétiques. C'est dans ce cadre que les pays de la CEDEAO

(Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) et de l'UEMOA

(Union Montataire Ouest Africaine) ont entrepris ensemble un programme

d'efficacité énergétique : l'approbation du livre blanc en

2006 et la création du Centre Régional pour les Energies

Renouvelables et de l'Efficacité Energétique (CEREEC) en 2007

pour une politique régionale d'efficacité

énergétique et le développement des énergies

renouvelables au sein de la région.

9

Au Niger, la politique énergétique a

été adoptée depuis 2004. A travers cette politique, le

gouvernement se proposait de dégager des orientations par lesquelles

l'énergie doit apparaitre comme moteur du développement

économique durable. C'est ainsi que l'Etat et ses partenaires se sont

engagés pour faire rayonner le secteur de l'énergie

électrique sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, plusieurs

projets d'électrification ont vu le jour visant à augmenter

l'offre du service. A noter également la création du Centre

National de l'Energie Solaire (CNES) qu'avait précédé

l'Office National de l'Energie Solaire (ONERSOL). Ce centre vise le

développement de l'énergie photovoltaïque afin de permettre

la production décentralisée de l'électricité dans

les zones non connectées au réseau de distribution de la

Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC).

A Niamey, en dépit des politiques sur le secteur de

l'énergie électrique, la précarité

énergétique persiste du fait de l'urbanisation mal

maîtrisée et des conditions climatiques contraignantes. En effet,

la ville de Niamey à l'instar des autres villes de l'Afrique de l'Ouest

connaît également une forte urbanisation rendant le service

insuffisant à couvrir les besoins des populations. A cela s'ajoute le

climat, car c'est une ville sahélienne où les températures

sont extrêmement élevées frôlant parfois les 50°

C pendant les périodes de canicules. Plusieurs autres problèmes

comme l'absence de planification dans le secteur qui affectent également

la NIGELEC qui éprouve des difficultés à satisfaire les

besoins croissants en électricité. Il se pose ainsi un

sérieux problème de l'énergie électrique de la

ville de Niamey, lesquels problèmes seront exposés dans ce

travail structuré en quatre chapitres :

Le premier chapitre présente le cadre théorique

et la méthodologie de l'étude. Le deuxième traite de

l'approche signalétique qui classe les documents par thèmes avec

le résumé des ouvrages les plus significatifs sur la question de

l'urbanisation et de l'énergie. L'analyse de la dynamique urbaine et de

la précarité de l'énergie électrique dans les

grandes villes d'Afrique de l'Ouest au niveau du troisième chapitre,

fait l'analyse et l'interprétation de la documentation issue du

précédent chapitre, selon les quatre rubriques. Enfin, le dernier

chapitre porte sur l'analyse des politiques internationales et nationales de

l'énergie.

10

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Ce chapitre vise à donner une base théorique

à ce travail intitulé « Urbanisation et

précarité de l'énergie électrique dans les grandes

villes d'Afrique de l'Ouest : exemple de Niamey au Niger (analyse

bibliographique). » C'est ainsi qu'il s'articule autour de points tels que

: la problématique, les hypothèses de recherche, les objectifs de

l'étude ainsi que l'approche méthodologique.

1.1. La problématique

1.1.1. Contexte et justification de l'étude

L'urbanisation est l'une des manifestations les plus

plausibles de la dynamique du peuplement. Le terme urbanisation est couramment

employé pour désigner aussi bien le processus physique et la

croissance urbaine, que l'évolution de la part de la population totale

d'un pays ou d'une région vivant dans des centres urbains affirment

POTTS (2005) et SOTTERTHWAITE et al (2010). En Afrique subsaharienne, le rythme

de l'urbanisation est beaucoup plus rapide que celles qu'ont connues les pays

développés souligne BRICAS (2008).

L'urbanisation a commencé dès la période

précoloniale. Elle s'est renforcée au cours de la colonisation et

a pris progressivement de l'ampleur dans la région ouest africaine. En

effet, MOTCHO KOKOU H. (2005) montre que, vers 1930, la région comptait

10 villes de plus de 50 000 habitants ou proches de ce chiffre, dont Ibadan

(387 000 habitants), Lagos (120 000), Ogbomosho, Iwo, Ede, Kano (60 000),

Oshogbo (plus de 50 000), Ilorin (47 000) qui sont toutes du Nigeria, Dakar au

Sénégal (près de 100 000), Kaolack

(Sénégal), Accra et Koumassi (Ghana), Freetown (Sierra Leone)

etc. En 1960, le nombre des centres de plus de 5 000 habitants atteignaient 600

et la population urbaine totalisait près de 13 millions d'habitants,

soit un niveau d'urbanisation moyen de 13%, variant de 10 % au Niger à

29 % au Sénégal, pays le plus urbanisé à cette

date. Cette dynamique s'est poursuivie dans les années qui suivent et la

région comptait quelques 2 300 centres de plus de 5 000 habitants et une

population urbaine totalisant 50 millions d'âmes d'après toujours

MOTCHO KOKOU H. (opp cit). Cette population va ensuite connaître une

lente évolution entre les années 1980 et 1990 due à la

crise économique qu'a connue la région ouest Africaine.

Après cette période, la région a poursuivi le processus

d'urbanisation pour atteindre 117 millions d'habitants en 2010 avec un taux

d'urbanisation de 41% pour la plupart des pays de la région ajoute

THOMAS A.

11

(2010), soit une augmentation de 67 millions en trois

décennies. Ce que ROLAND P1. (2001) qualifie de

révolution urbaine parce qu'elle a engendré des transformations

dans tous les domaines. Il rapporte à cet effet que « le

caractère du phénomène urbain de l'Afrique subsaharienne,

rapide et récent a battu les records de croissance urbaine ».

Ce qui fera augmenter la demande des services sociaux de base dont celle de

l'énergie électrique. Cela se dessine dès aujourd'hui

à travers le taux d'accès à l'électricité.

Ainsi depuis les années 1990, si le pourcentage du taux d'accès

à l'électricité a favorablement évolué, le

nombre des personnes n'ayant pas accès à

l'électricité a quant à lui augmenté en raison de

la croissance démographique affirment ANJALI S. et al (2012) et le

Groupe de la Banque Africaine du Développement (2012). En effet, la

région couvre un taux d'accès de 40 % selon une étude de

la BANQUE MONDIALE (2009).

Les Nations Unis (2007) estiment que la population urbaine des

pays en développements augmentera de façon exponentielle pour

atteindre 850 millions de plus que les ruraux d'ici 2050. De ce fait, la

population rurale diminuera partout sauf dans les pays à faible revenue.

Cette reconfiguration rapide du peuplement n'est pas sans conséquence

sur la demande des services urbains en général et la prestation

des services énergétique en particulier. Bien souvent

l'urbanisation s'accompagne d'une amélioration des conditions de vie, on

constate une hausse de la demande des services par habitants. C'est ainsi que

dans la plupart des villes de cette partie de l'Afrique, les besoins en

énergie dépassent très largement la capacité des

sociétés à offrir le service. Cela témoigne donc de

l'ampleur des défis avenir dans la région notamment sur la

capacité des services à satisfaire les besoins sans cesse

croissants des citadins.

Par ailleurs, le processus d'industrialisation et le

développement économique que connaissent ces pays aggravent le

déficit entre la demande et la capacité des

sociétés à offrir l'énergie électrique. Ceci

est d'autant plus vrai que depuis les indépendances, on assiste à

l'implantation de plusieurs unités industrielles dans presque tous les

pays de l'Afrique de l'Ouest. Les unités de productions

électriques font face à une mauvaise gestion et bien d'autres

difficultés d'ordre techniques et financières. Les

difficultés financières se font sentir dans presque toutes les

sociétés de distribution d'électricité à

cause de la faible capacité de nos Etats à s'investir durablement

dans le domaine affirme CHRISTINE H. (1988). Ce qui handicape bien souvent la

desserte du service.

1 Roland P. (2001) Afriques Noires. Hachette livre,

43, quai de Grenelle, 75905, Paris Cedex 15. Pp151-188.

12

Dans les grands centres urbains du Niger,

particulièrement à Niamey, ces contraintes observées

à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest se traduisent aussi par une

défaillance de la qualité de la prestation de services

énergétiques. Dans un tel contexte, il convient de se poser la

question suivante :

· Qu'est ce qui explique la précarité

del'énergie électrique dans les grandes villes d'Afrique de

l'Ouest et particulièrement à Niamey?

A cette question principale, découlent les questions

subsidiaires suivantes :

· Comment se manifeste-t-elle et comment en est-on

arrivé à cette situation dans la ville de Niamey ?

· Quels sont les effets de cette précarité

sur le développement socioéconomique de la ville ?

· Quelles sont les stratégies

développées par les services techniques et les usagers pour

tenter de s'adapter à cette situation ?

· Les réponses apportées par l'Etat et ses

partenaires permettent-elles d'apporter des solutions durables aux

problèmes ?

1.1.2. Les hypothèses de recherche

Hypothèse 1 : La non maitrise de

l'urbanisation et les conditions climatiques contraignantes, conduisent

à la précarité de l'énergie électrique qui

se caractérise par des coupures intempestives dans les grandes villes

d'Afrique de l'Ouest et particulièrement à Niamey.

Hypothèse 2 : Face aux effets de ce

phénomène, les consommateurs ont adopté des formes de

résilience qui ne permettent pas d'apporter des solutions durables aux

problèmes de la desserte en énergie électrique.

1.1.3. Les objectifs de recherche

1.1.3.1. L'objectif général

L'objectif général de cette étude est de

comprendre les facteurs de la précarité de l'énergie

électrique dans la ville de Niamey ainsi que ses effets sur le

développement socioéconomique de la ville.

1.1.3.2. Les objectifs spécifiques :

Les objectifs spécifiques de cette étude sont :

· Analyser la croissance urbaine et ses effets sur la

précarité energetique ;

13

? Etudier les stratégies adoptées par les usagers

pour faire face à cette situation de précarité ;

? Identifier quelques pistes à suivre pour pallier le

problème de déficit électrique.

1.1.4. Délimitation du champ de l'étude

1.1.4.1. Le cadre conceptuel

Précarité énergétique

: la définition de la précarité

énergétique fait partie d'un processus de construction sociale.

C'est pourquoi la réponse à la question « Qu'est-ce que

la précarité énergétique ? » n'est pas

univoque. Ce constat ressort d'une large étude bibliographique.

BROADMAN (1991) montre que l'étude du

phénomène de la précarité énergétique

prend ses racines au Royaume-Uni, où les travaux ont commencé

dès les années 1990 avec la parution du premier ouvrage de

référence, « Précarité

énergétique » (Fuel Poverty). Même si la

problématique y faisait déjà depuis longtemps l'objet de

diverses études telles que Department of Energy(1978) et BRADSHAW,

HUTTON(1983). C'est à la suite de ces premiers travaux de recherche qu'a

découlé la définition officielle britannique, laquelle

considère en situation de précarité

énergétique un ménage qui alloue plus de 10 % de son

revenu aux dépenses d'énergie afin de maintenir une «

température adéquate » dans son logement (21°C

dans les pièces à vivre principales et 18°C dans les

autres). On parle ici d'un « Taux d'Effort Energétique

» (TEE) dans le logement supérieur à 10 %. La

précarité énergétique fait référence

à une situation dans laquelle une personne ou un ménage rencontre

des difficultés particulières dans son logement à

satisfaire ses besoins élémentaires en énergie. Il

convient de souligner une importante constatation : bien que la première

définition inclue une gamme plus large d'usages

énergétiques, elle se limite souvent dans la pratique au besoin

de chauffage et ne tient pas compte de la consommation

énergétique pour l'eau chaude sanitaire, l'éclairage ou

les appareils électriques. Cela ressort clairement dans la seconde

définition. En outre, le seuil utilisé est assez strict : 10% des

dépenses peuvent être consacrées à l'énergie.

Ce seuil de 10 % a été défini à l'époque car

le ménage moyen en Angleterre consacrait alors 5 % du budget

hebdomadaire aux frais énergétiques et que les dépenses

deux fois supérieures à cette moyenne étaient

considérées comme « disproportionnellement

élevées » selon ISHERWOOD et HANCOCK (1979).

DUBOIS (2007) formule une autre remarque par rapport à

ces définitions, à laquelle nous pouvons adhérer sur la

base de la définition même de la pauvreté. Elle les trouve

trop restreintes, car la précarité énergétique

(comme la pauvreté en général) est un problème

14

multidimensionnel, qui ne peut donc pas être

défini sur la base d'un seul critère, comme la part des revenus

à y consacrer. L'auteur fait un parallèle avec les

différentes définitions ou représentations possibles de la

« pauvreté ». Elle considère qu'elles sont

complémentaires pour aborder les différents problèmes

liés à la pauvreté. Elle développe sa thèse

en voyant la précarité énergétique comme une

combinaison de trois facteurs, à savoir le non-accès à un

certain niveau d'utilité, le fait de ne pas disposer de certains biens

primaires et le manque de capacités (« capabilities»)

suffisantes.

Son second point de vue porte sur l'absence de certains biens

sociaux primaires, comme RAWLS (1971) les définit. RAWLS estime que ces

biens sociaux primaires doivent être répartis

équitablement, car ils sont à la base de chaque plan de vie. La

précarité énergétique est donc une

conséquence d'un manque de moyens, suite à quoi certaines

personnes ne peuvent pas suffisamment chauffer leur logement, dépendent

d'appareils moins performants et sont plus vulnérables aux augmentations

des prix.

Une troisième perspective concerne les

capacités de SEN (1983). Les capacités renvoient à ce

qu'une personne peut être ou faire, ce qui dépend des choix

possibles. En ce qui concerne la précarité

énergétique, cela se traduit par la moindre possession de

capacités pour chauffer suffisamment son logement. Cette perspective

tient compte de la vulnérabilité liée à la

précarité énergétique (à quel point est-on

sensible aux chocs externes, comme une augmentation des prix de

l'énergie) et considère aussi la pauvreté comme un

phénomène relatif. La précarité

énergétique et le fait de ne pas se chauffer de manière

adéquate et doit donc être définis par rapport aux

modèles de vie généralement admis par la

société. Cette troisième approche indique surtout que

différentes familles ne disposent pas des mêmes « armes

» que les autres pour se procurer les services

énergétiques nécessaires et que leur

vulnérabilité à ce sujet est un facteur important

affirment FREDERIC H. el al (2011).

Le cas de nos villes renvoie au premier facteur de DUBOIS qui

fait apparaitre le problème d'accessibilité. En effet la

précarité énergétique se présente pour la

plupart des villes d'Afrique de l'Ouest par un taux faible d'accès en

général et des délestages tournant pour ceux qui sont

déjà raccordés aux réseaux de distribution

électrique. Cette situation est pareille à la

réalité de la ville de Niamey où la prestation de

l'énergie électrique reste discontinue durant toute

l'année.

Urbanisation : Ce terme qui dérive de

« urbain », s'entend par la croissance de la proportion de population

vivant dans les zones urbaines. Cette croissance s'inscrit dans un processus

dont la finalité est la transformation du mode de vie rural en mode de

vie urbain. Dans l'agglomération urbaine, dominent des activités

autres que rurales à savoir l'administration, le

15

commerce, l'industrie, les services, etc. La permanence de ces

activités apparaît ici comme l'amorce d'un processus qui

transforme la vie dans l'agglomération considérée

soulignent OUATTARA A. et SOME L. (2009). Un tel processus, dynamique par

essence, est appelé à se renforcer et à se

développer avec de nouvelles réalisations induisant d'autres

activités. L'accroissement des besoins de logement induit à son

tour des extensions de l'agglomération consécutives aux

aménagements, à la construction d'équipements marchants,

l'installation des services d'eau et d'électricité, etc. La

finalité du processus étant l'amélioration des conditions

de vie des populations concernées.

Ville : La ville est complexe à

définir, sa définition varie d'un auteur à un autre, d'une

science à une autre. Ainsi, le géographe, l'historien, le

sociologue, l'économiste, ont chacun sa définition de la ville.

Plusieurs critères concourent à sa définition et varient

considérablement d'un pays à l'autre. Le nombre d'habitants

agglomérés est le critère le plus répandu, mais il

peut couvrir des différences : en France, une ville est, au sens de

l'Insee, une commune de plus de 2 000 habitants ; au Danemark le seuil minimal

est fixé à 200 habitants, en Afrique le seuil diffère

selon les pays. C'est ainsi qu'au Niger ce seuil est de 5000 habitants, au

Japon à 50 000. Dans d'autres pays comme au Royaume-Uni, en Union

sud-africaine, en Tunisie...c'est l'organisation administrative qui sert de

principe de définition. Certains pays combinent les deux critères

: c'est le cas des Etats-Unis, du Canada. Le facteur économique n'est

pas toujours absent : en Italie, par exemple, les communes dont la population

active est majoritairement agricole ne sont pas des villes.

Pour les géographes contemporains comme Pierre George,

une ville se définit comme « un groupement de populations

agglomérées caractérisées par un effectif de

population et par une forme d'organisation économique et sociale »

rapporte HASSANE A. (2015). On fait aussi souvent la distinction entre

ville et village avec les activités dominantes, en tenant compte de la

population : la ville n'a pas une activité essentiellement agricole ou

artisanale, contrairement au village, elle a aussi une activité

commerciale, politique, intellectuelle. Avec cette définition, une ville

pourrait être plus petite qu'une agglomération fortement

peuplée à partir d'un réseau de communication.

Selon JACQUES C. (1985) cités par HASSANE A. (opp

cit), une ville est un milieu physique où se concentre une forte

population humaine, et dont l'espace est aménagé pour faciliter

et concentrer ses activités : habitat, commerce, industrie,

éducation, politique, culture, etc. Les principes qui régissent

la structure et l'organisation de la ville sont étudiés par la

sociologie urbaine, l'urbanisme ou encore l'économie urbaine.

16

Pour d'autres, la ville se distingue du village par certaines

particularités d'aménagement ; la ville du Moyen Age, dira-t-on,

est ce qui possède un mur d'enceinte ; de même pour la

période actuelle on pourra reconnaître la ville à la

hauteur de ses maisons: c'est ce que nous appellerons la définition

architecturale.

Il y a plusieurs types de villes dont nous avons, la petite

ville, la ville moyenne et la métropole considérée de

grande ville. Cette dernière est une agglomération

exerçant un pouvoir de commandement. C'est une ville d'une région

géographique ou d'un pays, qui à la tête d'une aire urbaine

importante, par ses grandes populations et par ses activités

économiques et culturelles, permet d'exécuter des fonctions

organisationnelles, sur l'ensemble de la région qu'elle domine (http//

fr.wikipedia.org/wiki/

grande _ ville.).

Service urbain : Les services urbains sont

des services rendus aux ménages et aux entreprises installés en

ville. Ils sont nés du développement des réseaux

techniques dans les villes du 19ème siècle. Ils sont

organisés en réseaux et ont pour vocation la satisfaction des

besoins fondamentaux, vitaux et quotidiens des habitants de la cité :

eau, Assainissement, énergie, transport, télécommunication

et Technologies de l'information et de la communication.

Service public : Du grecque «

utilitas communis », qui désigne l'intérêt du

peuple, la «chose publique» au-delà des intérêts

immédiats de l'État. Au XIIIème siècle,

le concept prend la connotation d'utilitas publica, qui se

réfère au bien commun. Ce n'est qu'avec la naissance de

l'absolutisme au XVIème siècle que le terme finit par

prendre le terme service publique indiquant la force publique qui "est

instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité

particulière de ceux auxquels elle est confiée".

Un service public est une activité exercée

directement par l'autorité publique (Etat, collectivité

territoriale ou locale) ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire

un besoin d'intérêt général2.

Par extension, le service public désigne aussi

l'organisme qui a en charge la réalisation de ce service. Il peut

être une administration, une collectivité locale, un

établissement public ou une entreprise du droit privé qui s'est

vu confier une mission de service public. Dans ce dernier cas, la mission de

service public peut prendre diverses formes : concession, licence, franchise,

cahier des charges, fixation de tarifs, contrôle des investissements.

Certaines de ces activités

2 Intérêt de l'ensemble d'une

population, différent des intérêts particuliers

17

sont liées à la souveraineté de l'Etat

(activités dites régaliennes comme la justice, la police, la

défense nationale, les finances publiques...), d'autres relèvent

du secteur marchand, notamment lorsque les prix et le niveau de qualité

des prestations ne seraient pas ceux attendus par le pouvoir politique, si

elles étaient confiées au secteur privé. Le fondement de

la notion de service public est que, certaines activités sociales

considérées comme essentielles et stratégiques doivent

être gérées selon des critères spécifiques

pour permettre un accès à tous et contribuer à la

solidarité et à la cohésion sociale, culturelle et

économique de la société. Ces activités doivent

donc échapper à la logique du marché et à la

recherche du profit. C'est le cas, en particulier, lorsque sont

nécessaires : des investissements lourds non rentables à court

terme, une gestion à long terme, la sauvegarde d'un bien rare et

précieux, la gestion d'un espace.

Les trois grands principes auxquels sont soumises les

missions de services publics sont la mutabilité (capacité

d'adaptation aux conditions et aux besoins), l'égalité (dans

l'accès au service et dans les tarifs) et la continuité.

Selon PIERRE B. (1998), « l'idée de service

public repose sur le fait que certaines activités sociales doivent

échapper à l'application de la seule logique marchande et

à la recherche du profit, pour être gérés selon des

critères spécifiques, permettant un accès facile de tous

à certains biens et services et concourant à l'équilibre

et à la cohésion économique, sociale, territoriale et

culturelle de la société ». Il ajoute aussi que les

services publics apparaissent ainsi nécessaires pour garantir à

chacun la pleine appartenance à la collectivité. Il y a service

public urbain si une collectivité locale urbaine estime qu'à un

moment donné et dans son aire de responsabilité, un bien ou un

service essentiel pour tous (existant ou nouveau) ne peut être

réalisé uniquement sur la seule logique marchande.

Le modèle africain des services publics est

calqué sur le modèle français qui distingue :

? D'un côté les services publics nationaux : une

entreprise publique nationale, sous tutelle de l'Etat, disposant d'un monopole

et d'un personnel à statut particulier, fournissant sur l'ensemble du

territoire un même service avec la même technique (le raccordement

par exemple) et au même tarif.

? D'un autre côté, des services locaux, une

autorité organisatrice communale déléguant la gestion

à une entreprise privée : « le French model »

cher à la Banque Mondiale, fruit de l'émiettement communal et de

la présence historique des grands groupes privés de services.

18

Service public énergétique :

c'est le système de production, de transport et de distribution à

l'aide d'installation pour la satisfaction des besoins des populations et des

unités industrielles. Les services de l'électricité sont

souvent de nature public, qu'ils soient gérés par le secteur

public ou privé, ils doivent être gérés de

manière politiquement acceptable, socialement équitable et

économiquement viable.

1.1.4.2. Le champ spatial de l'étude

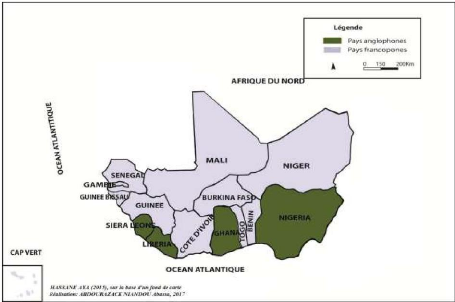

L'Afrique de l'Ouest est une région couvrant toute la

partie occidentale de l'Afrique subsaharienne. Elle comprend approximativement

les pays côtiers au nord du Golfe de Guinée jusqu'au fleuve

Sénégal, les pays couverts par le bassin du fleuve Niger ainsi

que les pays de l'arrière-pays sahélien.

Depuis les indépendances, l'Afrique de l'Ouest

connaît une forte croissance démographique mal maitrisée,

surtout dans les milieux urbains. A elles seules, les villes ont réussi

à accueillir plus de 70 millions d'habitants supplémentaires

répartis dans près de 3 000 villes. Cette croissance urbaine mal

maitrisée et le manque des politiques fiables sont responsables des

carences des équipements publics, de la médiocrité des

services municipaux, des risques sanitaires de l'environnement souligne ROLAND

P. (2001).

L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui une communauté

des peuples, qui tend à se reconstituer politiquement, avec notamment la

Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),

et un espace de civilisation forgé par une histoire millénaire.

Selon le FMI, le PIB PPA global des États membres de la CEDEAO

s'élève à 564,86 milliards de dollars ; ce qui en fait la

25e puissance économique du Monde. Les États

ouest-africains ont créé la CEDEAO avec le but initial de

créer une union économique et monétaire ouest-africaine.

Toutefois, en 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la

stabilité régionale avec la création de l'Economic

Commmunity of West Africa States Cease-Fire Monitoring Group (ECOMOG), groupe

militaire d'intervention qui devient permanent en 1999 ; ce qui lui

confère d'importants moyens de pression diplomatique.

Selon HASSANE A. (2015), l'Afrique de l'Ouest présente

une grande variété géographique et culturelle entre

l'océan Atlantique à l'ouest et au sud, le Sahara au nord, et

approximativement le 10e méridien à l'est. Tandis que

le fleuve Niger est généralement considéré comme la

frontière septentrionale de la région, sa frontière

orientale est plus floue. Certains la placent le long de la

Bénoué, d'autres sur une ligne reliant le mont Cameroun au lac

Tchad. Les États de la CEDEAO revendiquent ouvertement leur

caractère ouest-africain tandis que la Mauritanie y est incluse dans la

définition de l'Organisation des Nations Unies.

19

La Mauritanie a quitté la CEDEAO en 2000 et fait

désormais partie de l'Union du Maghreb arabe et de la Ligue arabe. Les

pays ouest-africains peuvent être classés en trois groupes selon

leur position géographique.

D'abord, Les pays du Golfe de Guinée (Côte

d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria) fortement concentré sur

une bande côtière de faible profondeur. Cette bande polarise

l'essentiel du marché régional et c'est là que se trouve

le plus grand potentiel d'échanges régionaux. Ensuite viennent,

Les pays de la façade atlantique (Cap Vert, Sénégal,

Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone et Liberia)

constituent un groupe relativement autonome par rapport au marché

régional et beaucoup plus tourné vers les marchés

mondiaux, notamment européens et en fin Les grands pays enclavés

(Mali, Burkina Faso, Niger) confrontés à de nombreuses

contraintes liées à l'enclavement, l'immensité de leurs

territoires corrélée à une faible densité de

peuplement et aux fortes contraintes écologiques.

Figure 1 : Carte de l'Afrique de l'Ouest

Ainsi, la ville de Niamey capitale du Niger se situe à

l'extrême ouest du pays. C'est dans cette ville que concentre un nombre

plus important de la population urbaine du Niger à cause de ses pouvoirs

politiques et administratifs. C'est aussi le plus gros centre d'affaire par

excellence de l'ensemble du territoire national.

20

Figure 2 : Champs spatial de l'étude

21

1.2. La méthodologie de recherche:

La méthodologie utilisée pour mener cette

étude comporte une recherche documentaire, l'exploitation des cartes,

l'analyse des données statistiques et l'utilisation d'un guide

d'entretien destiné à collecter les données sur le

terrain. Cependant, l'exploitation de cette documentation s'est faite en deux

étapes :

· Une approche signalétique qui classe les

documents par thématique avec des résumés des ouvrages les

plus significatifs ;

· Une approche analytique dans laquelle les documents

ont été analysés et interprétés.

1.2.1. La recherche documentaire :

Cette étape constitue le premier point de la

réflexion sur ce thème et nous a permis d'avoir une idée

sur la documentation afin de mieux comprendre le sujet et ces contours. Elle

s'est déroulée en différents niveaux. D'abord dans les

centres de documentations de la ville de Niamey comme la bibliothèque de

la faculté des lettres et sciences humaines (FLSH), la

bibliothèque du département de géographie, la

bibliothèque de l'Institut des Recherches en Sciences Humaines (IRSH),

la bibliothèque du Centre Culturelle Jean Rouch, au centre de

documentation de l'Institut Nationale de la Statistique (INS), au centre de

documentation de la Société Nigérienne

d'Electricité, puis sur l'INTERNET. A ce niveau plusieurs sites ont

été consultés pour renforcer la documentation obtenue dans

les bibliothèques de la place. Ce qui nous a permis d'avoir une fois de

plus un certain nombre de connaissance sur le sujet. Et en fin au niveau du

centre de documentation regards. Ce dernier nous a été possible

grâce aux relations de Mr BONTIANTI Abdou, Directeur de mémoire et

l'initiative de cette relation. Cette documentation nous a été

envoyée sous forme de lots de documents imprimés et sous forme

électronique.

1.2.2. L'exploitation des cartes :

A ce niveau, nous nous sommes donnés à

l'exploitation des cartes de l'Afrique de l'Ouest sur des sites divers afin de

pouvoir illustrer notre argumentaire. Il s'agit principalement des :

· cartes administratives et politiques ;

· cartes d'évolution de la population urbaine de

l'Afrique de l'Ouest ;

· carte des réseaux électrique de la ville de

Niamey ;

· carte de localisation des endroits ciblés pour

l'entretien.

22

1.2.3. L'analyse des données statistiques :

Pour appuyer notre argumentaire, plusieurs données

statistiques sont utilisées. Ces données ont été

collectées au niveau de l'INS, de la NIGELEC et de la Direction

Nationale de la Météorologie.

1.2.4. L'élaboration du guide d'entretien :

Des guides d'entretien ont été

administrés aux acteurs concernés dans le secteur de

l'énergie électrique à Niamey. Il s'agit essentiellement

du Directeur général de la distribution et du marketing, du

Directeur du Service Régional exploitation et Maintenance des

Réseaux de Distribution de Niamey et plusieurs autres usagers à

travers la ville, dont nous avons l'hôpital national Lamordé,

Niger lait S.A, la SPEN, la SEEN, des ménages et super marchés.

L'administration des guides permet d'avoir l'appréciation et le point de

vue des personnes ressources.

23

Figure 3 : Quartiers de Niamey concernées par

l'entretien

24

CHAPITRE II : BIBLIOGRAPHIE SIGNALETIQUE

Ce chapitre présente l'approche signalétique,

qui classe les documents par thématique avec des résumés

des ouvrages les plus significatifs.

2.1. Le processus d'urbanisation en Afrique de

l'Ouest

La présente bibliographie résume les documents

de base et dégage le point de vue des auteurs par rapport à

l'évolution de l'urbanisation et le changement qu'il accompagne dans des

secteurs socioéconomiques de nos villes.

1) BALLA S. 2009_Urbanisation d'Afrique de l'Ouest :

approche bibliographique des mutations fonctionnelles et morphologiques des

rues. Mémoire de DEA, Université Abdou Moumouni,

département géographie. 93p

Résumé : la plupart des villes

ouest africaines sont d'origine coloniale. L'urbanisation a changé la

morphologie des agglomérations par la production duale de l'espace

aménagé qui est divisée en deux sous ensemble : d'une part

la « la ville indigène » et de l'autre la «

ville blanche » avant 1945, puis, aujourd'hui, « ville

légale » et « ville illégale ». Ces

agglomérations se distinguent par une morphologie fondée sur les

différentiations socioéconomiques des quartiers et de leurs

habitats. Ce processus d'urbanisation a joué sur les formes et fonctions

des rues. C'est ainsi que la rue passe des stades fonction traditionnel au lieu

de nombreux usagers. Aussi, les différents plans de création

d'extension des villes et d'aménagement des rues qui ont suivi, ont

aboutis à des changements qui se traduisent par la multiplication de

leurs fonctions et la diversification de leurs formes.

2) PATRICK G. 1991_Urbanisation, croissance urbaine et

transport en Afrique. 5p

Résumé : Pour cet auteur

l'étude de l'urbanisation présente trois intérêts

:

un intérêt intrinsèque, puisque

l'urbanisation apporte des modifications dans la répartition

géographique et sociale des populations, ainsi qu'une mutation des

activités économiques, puis un intérêt

démographique dans la mesure où la ville va jouer un rôle

primordial dans la transition démographique puisqu'on peut penser que

c'est en ville que les variables démographiques connaissent en premier

une évolution qui se diffusera progressivement dans le reste du pays et

en fin un intérêt statistique parce que cette population urbaine

va

25

représenter une proportion croissante de la population

totale et que, par conséquent, les données urbaines pèsent

d'un poids élevés dans les données nationales.

Il ajoute aussi que cette urbanisation se caractérise

par un faible taux d'urbanisation, un très fort accroissement de la

population urbaine et une forte concentration de la population urbaine dans les

grandes villes, au détriment des villes moyennes.

3) PHILIPPE H. 1970_L'urbanisation de masse en question

.

· quatre villes d'Afrique

noire. Colloques internationaux de

CNRS no539_la croissance urbaine en Afrique noire et a Madagascar.

Edition du Centre National de la Recherche Scientifique, 15, quasi

Anatole-France - Paris -VII. 28p

Résumé : L'auteur souligne

qu'au fur et à mesure que les villes capitales d'Afrique noire se

transforment en de grosses agglomérations, les problèmes

d'urbanisme deviennent extrêmement préoccupants. A partir d'une

certaine échelle, les manques en ce domaine prennent l'aspect de

véritables catastrophes, car un rattrapage devient de plus en plus

illusoire.

4) MOTCHO KOKOU H. 2005_Comportement et attitudes de la

population de Niamey,

capitale du Niger, vis-à-vis des

infrastructures publiques .

· L'invasion de la rue, une règle

établie. Pp179-192

Résumé : les fonctions

politiques, administratives et économiques ont contribués, en

plus de l'exode rural à faire de Niamey la plus grande ville du pays

avec 16,2% du total national. Cependant un déséquilibre se fait

apparaitre entre croissance de la population et les moyens d'encadrements

technique et financiers. L'empreinte de la pauvreté dans la vie

socioéconomique allait amener cette population à adopter des

attitudes et comportements contraires au model urbain choisi au Niger, ce qui

se matérialise par l'invasion des rues.

Cette invasion des rues, qu'elle soit autorisée ou non

est un motif de conflits entre les pouvoirs publics et les acteurs du secteur

informels. Ce qui se traduit par des déguerpissements et des

arrestations. Des populations riveraines ne cessent de condamner cette pratique

porteuse d'insalubrités, de nuisances sonores.

5) AFRICAPOLIS 2008_Dynamique de l'urbanisation ouest

africaine de 1950-2020.

12p

Résumé : depuis la fin de la

deuxième guerre mondiale, l'Afrique de l'Ouest s'est

caractérisée par une urbanisation galopante en raison d'une forte

croissance naturelle et de l'exode rural. Cette partie de l'Afrique reste l'une

des régions les moins urbanisée, mais elle

26

est l'une où la croissance urbaine est la plus rapide

au monde. Cette remarquable évolution de la population ne s'accompagne

pas d'une croissance industrielle et financière et du cout engendre

d'énormes défis.

6) LEONIDAS H. et al 2011_Dynamique d'urbanisation Ouest

africaine. Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ;

perspectives-Ouest-Africaines N°1. 8p

Résumé : L'Afrique de l'Ouest

est le siège depuis d'un demi-siècle, d'un mouvement

d'urbanisation intense. Cette urbanisation et la croissance urbaine concernent

autant les grandes villes que les petits centres urbains. Ainsi, la distance

moyenne séparant les agglomérations a été

divisée par trois, passant de 111 km à 33 km. Cependant les

niveaux de cette urbanisation est différente selon que l'on se trouve

dans les pays côtiers qu'à l'intérieure du continent.

7) IDRISSA W., FREDERIC L. 2005_Urbanisation, consommation

et sécurité

alimentaire en Afrique subsaharienne. 8p

Résumé : La flambée des

prix alimentaire des pays ouest africains a réunis en exergue la

persistance d'une forte dépendance aux importations alimentaire et des

risques sociaux politiques qu'elle peut engendrer dans cette région.

Cette dépendance alimentaire est le résultat d'une urbanisation

accélérée et de l'incapacité des agriculteurs de

ces pays à répondre à cette demande urbaine croissante

alimentaire tant en termes de quantité que de qualité. D'une

autre minière, cette déconnexion entre l'offre et la demande

alimentaire locale serait le produit, d'une part d'une agriculture familiale,

qui est la principale source de production agricole dans ces pays, qui ne

serait pas en mesure d'accroitre suffisamment son rendement et, de l'autre des

changements des comportements alimentaires des consommateurs urbains.

8) DZIONOU Y. 2001_Urbanisation et les

aménagements urbains en question. Université de

Lomé-Togo ; département de géographie. 11p

Résumé : l'extraordinaire

urbanisation que connait l'Afrique subsaharienne est présentée

à travers les défis considérables que les villes posent

aux populations et aux autorités. En dépit des progrès

réalisés dans certaines villes, les méthodes de

planification et d'aménagement urbain ne sont pas à la mesure de

la croissance urbaine. Les irrégularités foncières et

l'inégalité dans l'accès à l'habitat paraissent

toujours non maitrisées.

9)

27

YAYE SAIDOU H. 2007_Croissance urbaine et transport dans

la communauté urbaine de Niamey ; mémoire de maitrise,

Université Abdou Moumouni de Niamey, département de

Géographie. 98p

Résumé : La ville de Niamey

connait depuis la période précoloniale une forte croissance

urbaine. Ainsi, de 1905 à 1950, la croissance moyenne annuelle de la

ville fut de 4,7 % avec des pointes de 17 % en 1905 et 10,6 % en 1926 qui

traduisent l'arrivée massive d'immigrants ruraux attirés par

l'installation de l'administration à Niamey. Cette croissance

démographique de la ville va s'accélérer avec un taux

moyen annuel qui sera de l'ordre de 10 % pendant les années 1960. Ce qui

a favorisé sa multiplication par trois entre 1960 et 1972, passant de 33

816 habitants à 108 000 habitants. Cette population était

estimée 674 950 habitants en 2001. Pendant ce temps, la ville

s'étend horizontalement de façon démesurée faisant

naitre plusieurs nouveaux quartiers à la périphérie tandis

que ceux du centre-ville et péricentral se densifient du fait de la

colonisation par les activités commerciales. L'extension spectaculaire

de l'espace urbain qui est une conséquence de l'essor

démographique a entrainé l'éloignement des zones

d'habitations au centre-ville. Ce qui fait apparaitre des nombreux

problèmes dont celui des transports et déplacement dans la ville

de Niamey.

10) HASSANE A. 2015_Etudes bibliographique sur la

dynamique des villes secondaires satellites des métropoles ouest

africaines. Mémoire de maitrise en géographie,

Université Abdou Moumouni de Niamey. 113p

Résumé : Cette étude

vise à revisiter les études sur les villes secondaires d'Afrique

de l'Ouest et d'en dégager les différentes tendances de leur

émergence et leur contribution au développement de la

sous-région, selon les auteurs et les périodes. Il résulte

de l'analyse de ces travaux le constat d'une insistance sur le rôle du

développement des liens villes secondaires/campagnes dans l'essor

économique, les productions agricoles et les relations commerciales. Par

ailleurs, le rôle joué par les métropoles dans

l'émergence des petites et moyennes villes reste primordial dans bien de

cas. Lieux d'échange des sous-produits de l'agriculture et de

l'élevage, centres culturels et de services, mais aussi espaces relais

entre zones rurales et zones urbaines, les villes secondaires constituent de

véritables leviers de développement en Afrique de l'Ouest.

11) NOMA A. 2011_Centre ville de Niamey en mutation :

l'exemple de Gandatché (Commune II). Mémoire de Maitrise.

Département géographie. UAM. 93p

28

Résumé : L'urbanisation est une

donnée majeure de l'évolution contemporaine des pays du tiers

monde et particulièrement de l'Afrique. Elle exprime de plus en plus une

croissance démographique qui trouve son origine dans la croissance

naturelle de la population urbaine résidente. Contrairement à ce

qu'on a observé dans les années 1970 et 1980, la part de l'exode

rural est bien moindre. La ville de Niamey n'échappe pas à cette

urbanisation galopante. En effet, la croissance démographique et

spatiale de la ville est spectaculaire et pourtant Niamey manque de politique

urbaine conséquente. Le centre-ville de Niamey connait depuis quelques

temps une importante transformation dû à la libéralisation

de l'économie avec la démocratisation de la vie politique. La

mutation qu'on observe à Gandatché n'est pas spécifique

à ce quartier. Elle est relative à une grande majorité des

quartiers du centre-ville de Niamey qui subissent de plein fouet cette

métamorphose. A la place des vieilles maisons en banco à but

essentiellement résidentiel se dressent des immeubles de commerce

à 2 ou 3 niveaux. La fonction du centre historique de même que son

paysage se trouvent ainsi transformés. Mais tous ces changements

laissent apparaitre beaucoup de dysfonctionnement.

12) CENTRE FRANÇAISE SUR LA POPULATION ET LE

DEVELOPPEMENT 1999_Transition urbaine est-elle achevée en Afrique

subsaharienne ? no34

Résumé : En 1950, 28% de la

population mondiale vivait en ville. C'est ainsi que les localités de

plus de 10 000 habitants abritent 0,7 milliards de personnes, dont 36 % dans

les pays en développement. Le taux d'urbanisation attendrait 47,4 % en

l'an 2000 d'après les projections des Nations Unis et les villes

abriteraient 2,9 milliards de personnes, dont 68,7% dans les pays en

développement. Le continent africain n'échappe pas à cette

urbanisation. Ainsi, l'Afrique est le continent le moins urbanisée du

globe mais la forme actuelle de ses villes et le niveau d'urbanisation qui en

résulte, obéissent à un mouvement séculaire.

13) ERIC D. ET FRANÇOIS M. 2009_ La croissance

urbaine en Afrique de l'ouest, de l'explosion a la prolifération. La

chronique du CEPED. Pp1-5

Résumé : En Afrique de l'Ouest,

un habitant sur trois vivait dans une ville en 2010 contre treize en 1950.

Malgré cette croissance urbaine remarquable, le taux d'urbanisation y

demeure l'un des plus faibles de la planète. En effet, la population

urbaine a doublé tous les dix ans entre 1950 et 1970 pour ensuite

connaitre un ralentissement dans les trente années qui suivent. Mais,

entre 2000 et 2020, 500 nouvelles agglomérations franchiront le seuil de

10 000 habitants. Pendant ce temps, la population urbaine y attendra 124

million d'habitant donnant ainsi une nouvelle aire urbaine.

29

14) VINCENT M. 2011_Processus

d'urbanisation de la ville de Kigali, Rouanda :

relation entre la dynamique spatiale et

démographique. Communication pour la chaire ketelet 2011 «

Urbanisation, migrations internes et comportements démographiques.

17p

Résumé : La pression

démographique face à la faible structurelle des institutions

publiques en matière de planification urbaine durable constitue un

facteur bouleversant la physionomie des villes à travers la

densification et l'étalement considérable des quartiers

spontanés, comblant des zones tampons et périphériques.

Dans la ville de Kigali, l'ampleur de cette problématique qui persiste

actuellement a été considérable depuis

l'indépendance du Rwanda en 1962 quand l'effort d'urbanisation formelle

commença à se heurter à des vagues migratoires internes

des populations. Cette étude analyse l'impact de la croissance de la

population sur l'extension et l'occupation de l'espace urbain, la dynamique

d'urbanisation à la fois formelle et informelle qui a

caractérisé cette ville à tel point que plus de 70% de ses

quartiers sont spontanés.

2.2. Urbanisation et besoins énergétiques

des pays ouest africain

La bibliographie concernant cette rubrique met en exergue les

relations entre urbanisation et besoins énergétiques dans les

grandes villes d'Afrique de l'ouest. A cet effet plusieurs auteurs se sont

penchés sur l'effet de la croissance urbaine dans la distribution de

l'énergie électrique dans ces villes. Ainsi nombreux sont ce qui

abordent les changements causés par le phénomène urbain

dans les pays de l'Afrique de l'ouest. Les auteurs clés de cette

rubrique sont principalement ROLAND P., DAOUDA H., LOURDES D. et al, CARINE B.

et al, HALIDOU K. etc.

1) ROLAND P. 2001_ Afriques Noires.

Hachette livre, 43, quai de Grenelle, 75905, Paris

Cedex 15. Pp212-213

Résumé : l'explosion

démographique constitue un des facteurs fondamentaux des dynamiques

contemporaines de l'Afrique noire. Ce domaine où les mutations sont

extraordinaires : celui de l'urbanisation. L'Afrique est depuis longtemps

considérée comme un continent rural, elle s'urbanise sur un temps

exceptionnellement rapide. C'est ainsi qu'elle engendre des profonds

bouleversements économiques, sociaux, culturels et politiques. Ce qui a

amené l'auteur à la qualifiée de révolution

urbaine. Ainsi, les villes d'Afrique sont

30

confrontées à d'incommensurables

problèmes d'aménagement de l'espace, d'équipement,

d'emplois.

Il ajoute aussi que la croissance démographique

explosive et l'insuffisance des moyens financiers sont responsables des

carences des équipements publics, de la médiocrité des

services urbains. Ces contrastes se lisent dans l'état de la voirie et

des réseaux divers ou des inégalités des

équipements se font croire dans ces villes à travers

l'inachèvement des infrastructures dans certains quartiers.

2) DAOUDA H. 2010_Dynamique actuelle du centre-ville de

Niamey ; mémoire de maitrise, Université Abdou Moumouni de

Niamey, département de géographie. 93p

Résumé : Devenu le premier

centre urbain du Niger en 1960 avec 12 000 habitants, Niamey a connu et entrain

de connaitre une évolution démographique très rapide selon

la Banque des données urbaines. Avec 12%, le taux de croissance, la

ville comptait 33 816 habitants à l'indépendance du pays. En

1977, lors du deuxième recensement Niamey faisait 242 973 habitants soit

3% de la population totale du Pays. Au troisième recensement cet

effectif a atteint 398 365 habitants. Le recensement de la population en 2001

établie la population de la ville de Niamey à 674 950 âmes

soit 6,25% de la population totale du Niger.

Pour cet auteur cette forte croissance s'explique par une

forte natalité et une mortalité en baisse liée à

l'efficacité des services de santé. A cela s'ajoute

l'arrivée des jeunes ruraux qui viennent gonfler le cercle de

sans-emplois. Cette émigration rurale a d'ailleurs été

très significative durant les périodes de sécheresses avec

l'apparition des nouveaux quartiers situés à la

périphérie de la ville. Ces jeunes ruraux s'activent dans les

secteurs informels, contribuant ainsi à l'accroissement de la population

urbaine et par conséquent à la demande en besoins alimentaire et

énergétique.

3) LOURDES D. O. et al 2001_Etalement urbain, situation

de pauvreté et accès à la ville en Afrique subsaharienne.

L'exemple de Niamey. In BUSSIERE YVES, Madris Jean-Loup(EDS).

Démographique et transport : ville du nord et ville du sud, l'harmattan.

Pp.147-175

Résumé : Pour ces auteurs, les

capitales de l'Afrique francophone n'ont connu un véritable essor

démographique que durant ces dernières décennies. En

dépit de leurs développements récents et sont tout autant

concentrées que les villes du nord par l'étalement urbain, par le

fait même de leurs croissances rapides. Ces villes connaissent une

urbanisation désordonnée et ce

31

d'autant plus que ces changements de taille se produisent dans

une période de crise économique. Dans des pays déjà

parmi les plus pauvre de la planète, cette persistance de la crise se

traduit par des faibles croissances financières tant pour les

collectivités publiques que pour la grande majorité des

citadins.

Dans cette logique de croissance et de pauvreté, les

interventions publiques ne sont alors pas à l'échelle des besoins

des citadins. Il est d'autant plus difficile pour les pouvoir publics de

répondre à l'explosion démographique que l'habitat

individuel dominant en Afrique de l'ouest entraine une croissance urbaine

horizontale et souvent anarchique.

4) CARINE B. et al 2007_L'accès aux services

essentiels dans les pays en

développement au coeur des politiques

urbaines. Paris, France. 22p.

Résumé : L'urbanisation des

pays en développement se fait aujourd'hui à un rythme

inégal dans l'histoire du monde. Cette situation est d'une

manière générale due au solde démographique local

et de l'autre au flux migratoire. L'anticipation et la prise en charge globale

de ces peuplements, avec ses dimensions technologiques, institutionnelles,

sociales et économiques est un défi majeur de ce siècle.

L'accès aux services urbains essentiels en est aussi une des

composantes.

Il s'agit pour ces chercheurs de faire le point sur les

conditions techniques et socioéconomiques ainsi que les dynamiques

urbaines de développement de la fourniture des services essentiels dans

les pays en développement.

5) HALIDOU K. 2010_ Elaboration du schéma du

réseau de distribution électrique de

la ville de Niamey.

Mémoire de Master spécialisé en Génie Electrique,

Energétique et Energie renouvelable à l'Institut international

d'Ingénierie de l'eau et de l'environnement. 60p.

Résumé : Le présent

document traite de l'élaboration du schéma directeur du

réseau de distribution MT/BT (Moyenne Tension/ Basse Tension) de la

ville de Niamey. Ce qui doit permettre d'aboutir à un schéma

d'évolution de ce réseau pour le court, moyen et long terme. Dans

le cadre de cette étude le calcul prévisionnel de la charge

s'appuie sur les données statistiques exploitation réseau de 1998

à 2008. Ces données statistiques couplées avec des

données du développement démographique de la ville de

Niamey ont permis de faire la projection sur l'évolution de la demande

en énergie de la ville. Ainsi prenant en compte les forces et faiblesse

du réseau, il est proposé des solutions permettant de faire face

à l'évolution

32

de la charge. Les solutions apportées portent

essentiellement sur le renforcement de capacité des lignes, des postes

de transformation et les extensions requises (Résumé de

l'auteur).

6) AHMADOU B. O. 2014_Etat de lieux et enjeux de

l'efficacité énergétique au Cameroun. Atelier

régional sur le climat et l'énergie en Afrique centrale.

Yaoundé du 22 au 24 juillet 2014. ARSEL.12p

Résumé : A travers cette

étude, l'auteur montre d'abord qu'il y a un déséquilibre

entre l'offre et la demande d'énergie électrique, malgré

la libéralisation du secteur de l'électricité au Cameroun

et la privatisation de la SONEL en 2001. Ensuite, il décrit les mesures

qui ont été prises afin d'augmenter l'offre

énergétique. Mais ses mesures se heurtent à des

difficultés majeures liées au manque des capitaux pour faire face

à tous les besoins identifiés.

7) CATHERINE F. V. et al 2007_Developpement des villes

maliennes : enjeux et priorités. Série document de travail

de la région Afrique No 104b. 82p

Résumé : Cette étude

expose l'état des lieux du secteur urbain au Mali et développe

les points d'entrée les plus porteurs en terme d'appui futur au

développement urbain et municipal. Le Mali est un pays faiblement

urbanisé comparé aux autres pays de la région, mais la

croissance urbaine y est très rapide. Le manque d'infrastructures et de

services de base est au coeur de la problématique de l'urbanisation au

Mali. Cette caractéristique résulte de l'insuffisance notoire des

fonds alloués au développement urbain, qui n'ont pas permis de

faire face au rythme accéléré d'urbanisation. Les efforts

d'amélioration de la gestion des villes nécessitent d'être

renforcés dans le cadre du processus récent de

décentralisation. Pour cela, Un engagement du gouvernement dans le

secteur urbain est stratégiquement important à double

égard : par rapport aux objectifs de développement

économique mais aussi de réduction de la pauvreté.

8) OMER T. ET MAMA D. 2008_ La question de l'urbanisation

et de l'offre de service au Benin, en Afrique de l'ouest. 12p

Résumé : Les notions des villes

et de population urbaine posent des problèmes de développement

territorial au Benin. Les communes généralement

constituées d'un noyau urbain entouré par une zone rurale, offre

à leur population des services qui sont très en

deçà des fonctions élémentaires de la ville. A

travers cette étude du taux d'urbanisation théorique et le taux

d'urbanisation réel de 77 communes que compte le Benin, ces chercheurs

montrent qu'on peut appréhender combien, il est difficile de distinguer

les territoires réellement urbains, des territoires ruraux.

9)

33

AFRICA PROGRESS PANEL 2015_Energie, population et

planète : saisir les

opportunités énergétiques

et climatiques de l'Afrique. Rapport 2015 sur les progrès en

Afrique. 32p

Résumé : ce rapport, qui

s'appuie sur une large consultation de responsables de la planification

énergétique, de négociateurs des politiques climatiques,

de chercheurs et de gouvernements africains, présente le point de vue de

l'AFRICA PROGRESS PANEL sur les défis énergétiques et

climatiques. Il propose également un programme de changement et un appel

à l'action destinée non seulement aux dirigeants africains, mais

aussi à l'ensemble de la communauté internationale.

10) OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA VILLE ET DEVELOPPEMENT

DURABLE 2003_L'énergie et la ville. 8p

Résumé : Les citadins

utilisent plus d'énergie que les autres. En raison des styles de vie et

de production, des modes de déplacement et des modalités

d'aménagement de l'espace, les agglomérations urbaines

représentent plus des 3/4 de cette consommation, alors qu'elles occupent

moins d'un dixième de la surface du territoire. Cette consommation

excessive demande un apport extérieur croissant de ressources naturelles

et donne lieu à des rejets de plus en plus importants de déchets

et de nuisances hors du milieu urbain.

11) AGENCE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 2001_ Ville,

énergie et environnement. Beyrouth (LIBAN) 17, 18 et 19 septembre

2001. Acte du colloque. 232p Résumé :

L'humanité fait face à une forte urbanisation et continuera d'en

connaitre. Pour cela, il faudra dans les 40 prochaines années,

construire dans le monde l'équivalent de mille villes de trois million

d'habitants. Cette révolution urbaine touchera surtout les pays en

développement. Ce qui aura pour conséquence l'augmentation de la

demande des produits et des services énergétiques sans cesse

croissante. En plus des problèmes d'urbanisation et d'aménagement

posé par l'étalement des villes, les responsables municipaux sont

de plus en plus confrontés à des problèmes

d'approvisionnement de toutes sortes de produits, en particulier les produits

énergétiques.

12) ANJALI S ET AL 2012_Accés à

l'électricité en Afrique subsaharienne :

retour

d'expérience et approche innovent. 103p

34

Résumé : Cette étude a

été réalisée dans l'objectif de développer

de nouvelles approches et une capitalisation méthodologique sur la

thématique de l'accès pour tous aux services électriques

en Afrique subsaharienne. La première partie de cette étude est

consacrée à une analyse des enjeux : le faible niveau de taux

d'accès en Afrique subsaharienne doit être mis en perspective avec

la nécessité de concevoir l'équipement et

l'aménagement des territoires en tenant compte des dynamiques de

développements économique et social, ainsi que des impacts des

programmes et des réformes sectorielles entrepris dans le passé.

La deuxième partie se focalise sur des propositions

opérationnelles basées sur une revue des différentes

options techniques de production, notamment en matière d'énergies

renouvelables, dont les récentes évolutions présentent,

certes, un fort potentiel mais également des difficultés. L'enjeu

essentiel que représente la distribution est également

abordé dans ses multiples dimensions. La troisième et

dernière section porte sur les enjeux financiers : mobiliser des

financements nationaux, reflet d'un engagement politique fort, est une

nécessité ; faire le meilleur usage possible des rares dons

disponibles, un enjeu majeur. L'analyse fine de la perception des risques de

projet et de la qualité des porteurs permet d'apporter un

éclairage sur des orientations possibles d'une ingénierie

financière à fort impact.

13) ADEME 2014_L'accès à l'énergie en

Afrique. 5p

Résumé : cet article

présente, les enjeux de l'accès à l'énergie durable

pour tous. Pour cela, l'Agence a eu à faire l'inventaire de plusieurs

années d'expérience sur l'accès à l'énergie

du continent africain.

14) VIJAY M et al 2005_Accroitre l'accès aux services

énergétique pour la réalisation des Objectifs du

Millénaire pour le Développement. 124p

Résumé : Ce rapport souligne

les liens entre services énergétiques et réalisation des

Objectifs du Millénaire pour le Développement. Il met aussi en

lumière une stratégie pratique pour la fourniture des services

énergétique améliorer en faveur des populations les plus

diminues à travers le monde et surtout celle des pays d'Afrique

subsaharienne.

15) BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET LE CENTRE DE

DEVELOPPEMENT DE L'OCDE, 2010_ Un meilleur accès à

l'énergie pour les africains. Quatrième forum international

sur les perspectives africaines. 8p.

Résumé : L'accès

à l'énergie est une composante essentielle du

développement économique, social et politique. Il favorise le

développement individuel via l'amélioration des conditions

35

éducatives et sanitaires. Il permet le

développement de l'activité économique par la

mécanisation et la modernisation des communications. Il participe

à l'amélioration de l'environnement économique en

permettant une intervention publique plus efficace, un meilleur respect de

l'environnement et le renforcement de la démocratie. Cependant,

malgré un potentiel énorme en énergies fossiles et

renouvelables, l'Afrique présente des déficits

énergétiques importants dus à plusieurs facteurs. En

conséquence, l'offre disponible pour les populations est largement

insuffisante et la consommation d'énergie s'articule essentiellement

autour de la biomasse.

2.3. Les aspects de la précarité

énergétique en Afrique de l'Ouest

Le concept précarité énergétique

est d'origine Britannique, qui fait référence à une

situation dans laquelle une personne ou un ménage rencontre des

difficultés particulières dans son logement à satisfaire

ses besoins élémentaires en énergie affirme

Fréderic H. et al (2011). En outre, la précarité

énergétique se traduit par une grande diversité de

situations. Elle comprend également une importante composante

subjective. La perception que chacun en a et est relative dans le temps et dans

l'espace. Tous ces éléments laissent le champ libre aux

interprétations. Cette notion se manifeste en Afrique par la hausse du

prix de l'électricité et une insuffisance dans la prestation du

service énergétique. En effet à travers cette rubrique

bibliographique, plusieurs auteurs montrent que la majorité des pays

africains présentent de taux d'électrification inferieur à

la moyenne mondiale.

1) CHRISTINE H. ET AL 2011_Energie,

croissance et développement durable, Une

équation africaine, les études de IFRI.

75p

Résumé : En matière

d'électricité, l'Afrique est le continent de paradoxe : elle est

à la fois un géant énergétique par les ressources

dont elle dispose et un nain électrique par les capacités

réelles sur lesquelles elle peut s'appuyer aujourd'hui. Mais une large

partie de ce continent souffre d'un déficit en énergie

électrique, handicapant son développement économique. En

effet la capacité de production électrique du réseau

d'interconnexion de toute l'Afrique reste faible pour couvrir les besoins des

populations. Quant à la capacité pour l'Afrique subsaharienne,