III- 5) L'analyse de l'enquête

Dans la première partie du questionnaire, j'ai voulu faire

une comparaison entre l'explication donnée au patient et la

définition du masque de contention qu'ont les MERM selon le nombre

d'années d'expérience. Je voulais savoir si avec les

années d'expérience, le MERM peut expliquer avec des mots

différents pour rassurer le patient. En effet , dans l'étude

d'ARINO C. (2014) « le masque de contention : une source

d'anxiété » , la représentation du masque est

influencée par l'information donnée au patient.

Il est intéressant de noter l'effort que les MERM font

pour adapter leurs explications du masque thermoformé avec le patient et

leurs connaissances du masque thermoformé quel que soit le nombre

d'années d'expérience.

Dans la représentation du masque de contention chez les

MERM ayant moins d'un an d'expérience (5), on retrouve des notions de

« reproductibilité », de « positionnement », de

« limiter les mouvements voulu et non voulu », de «

protéger les organes à risques ». On retrouve

également dans les explications données au patient, les notions

de « positions ». mais

44

on explique au patient les étapes de fabrication du

masque. Un des MERM caractérise le masque de contention comme «

moulage », « corset » dans son explication donnée au

patient. Il est important de noter la connotation d'être restreint que

peut dégager ces mots et ainsi favoriser l'état

d'anxiété du patient. Dans un des questionnaire, la

représentation du masque de contention est que, je cite, «

ça permet de travailler en sécurité pour protéger

les organes à risques » et les explications face au patient

sont : « C'est un accessoire qui permet de réaliser le

traitement avec assurance d'avoir une position parfaitement identique suite au

scanner de centrage. » Ici, on voit bien l'adaptation des

connaissance du MERM face au patient dans un but à la fois de rassurer

mais aussi d'expliquer. Cependant j'ai eu des difficultés pour analyser

les réponses d'un questionnaire avec des questions non

répondus.

Chez les MERM ayant 1 à 5 ans d'expérience (3), on

retrouve également des notions de « positionnement » et de

« reproductibilité ». Un des MERM montre l'importance du

masque dans ses explications au patient « c'est un passage difficile mais

on s'habitue et surtout c'est indispensable pour le traitement ». On voit

effectivement que le MERM essaie de banaliser le masque avec la notion

d'habitude, ce qui peut être un moyen de décrédibiliser le

masque et ainsi rassurer le patient.

Ensuite, chez les MERM ayant 5 à 10 d'expériences

(4), on retrouve bien les notions de «ne pas bouger », de «

moyens », « d'immobilisation » dans leurs connaissances face aux

masques de contention. De plus, dans les explications données au

patients, nous retrouvons une réponse qui montre l'importance de montrer

le masque au patient, probablement lors de la consultation d'annonce

paramédicale. Dans une des réponses, nous voyons qu'il y a

l'importance du choix du patient face à l'ouverture des yeux et de la

bouche « je lui dis que nous allons mouler un masque à son

visage,le pourquoi nous faisons un masque, nous lui montrons a quoi ça

ressemble, nous lui laissons la possibilité de choisir si grand ouvert

ou pas ( possibilité d'avoir des ouverture pour les yeux et la bouche)

». Il est important de noter ici la démarche destinée

à rendre le patient acteur de son traitement et ainsi cela pourrait

effacer ce sentiment d'impuissance, ou de subir le masque de contention.

45

Par rapport au MERM ayant 10 à 15 ans d'expérience

(8), on retrouve encore une fois les notions de « reproductibilité

», d'« immobilité », de « moyen de contention

», de « sécurité de soins ». dans la

représentation du masque des MERM. Pour un des MERM, il exprime la

difficulté de porter le masque mais également l'importance de le

mettre pour le patient, je cite, « Une épreuve mais aussi une

nécessité pour le traitement. » Pour donner les

informations aux masques du patient, on retrouve l'importance de montrer la

matière du masque, « Je lui montre la matière du masque

avant de le mouler sur la partie de son corps. » On remarque

également la notion « d'éviter de bouger » mais aussi

de montrer la manière dont le masque est fait : « La plus

simple possible: j'insiste sur la chaleur, la sensation

désagréable (sans employer ce mot), la nécessité de

respecter le temps de séchage et notre présence pendant tout ce

temps là ».

Dans la tranche des MERM ayant plus de 15 ans

d'expérience, on retrouve la représentation du masque comme

« un moyen sûr de maintenir le patient »,

« reproductibilité », « moyen de contention

». Il est important de noter que dans une réponse pour

l'explication donnée au patient, le MERM met l'accent sur l'aide que

peut apporter le masque de contention : « On leur dit que c'est avant

tout une aide pour ne pas bouger car sans cela c'est impossible... ».

Dans une autre réponse, on retrouve également la notion de

banaliser le masque : « D'une manière très souple et le

banaliser auprès du patient pour qu'il puisse l'accepter ».

Pour conclure, le temps d'expérience influence sur la

différence des mots employés pour l'explication donnée au

patient du masque et de sa représentation du masque. Les mots

employés par les MERM ayant plus de 15 ans sont plus accessibles et

rassurants que les MERM ayant moins de 1 an. Les MERM ayant moins d'un an

d'expérience montre plus la notion d'« immobilité », de

« reproductibilité » dans le discours face au patient. Tandis

que les MERM ayant entre 1 à 5ans, 5 à 10 ans, 10 à 15

ans. On note une similitude entre la représentation du masque et

l'explication donnée au patient avec des notions d'immobilisation et

reproductibilité. Ainsi, nous remarquons une légère

différence entre les MERM avec plus de 15 ans d'expérience et les

MERM avec moins d'un an d'expérience.

46

Deuxièmement, j'ai voulu quantifier la fréquence

des patients anxieux liés aux masques de contention en

radiothérapie.

Selon les MERM, 39,1 % ont répondu que le nombre de

patients anxieux liés par semaines est de 1, 34,8 % ont répondu 3

par semaines, 13 % ont répondu 5 par semaines et 13 % ont répondu

plus de 5 par semaines. J'ai eu une réponse intéressante d'un

MERM « une fois par semaine mais le même patient tous les jours

», en effet, en radiothérapie on voit les patients tous les jours

ainsi il y a bien un par semaines mais c'est le même patient qui revient

tous les jours. Ce qui explique le taux élevé des réponses

pour 1 par semaine.

On remarque alors que les patients anxieux sont pas très

fréquents mais qui nécessitent un temps en plus pour chaque

séance quotidienne. Ce qui montre l'impact que peut avoir un patient

anxieux face au masque dans l'organisation de la journée des salles de

traitement ou scanner et qu'il est quand même important de

dépister les signes d'angoisses pour prévenir d'une

éventuelle crise.

Ensuite, j'ai voulu savoir si les MERM ont déjà

vécu un cas de crise de panique et à quel moment du traitement

47

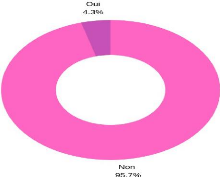

Plus de 95,7 % ont vécu une crise de panique dans leur

carrière. Contre, 4,3 % qui ne l'ont pas vécu.

Près de 46,7 % des MERM ont eu un patient anxieux avoir

une crise de panique à la première séance. 45,3 % s'est

déroulé au scanner, 6,7 % au milieu du traitement et 3,3 %

à la fin du traitement. Cela nous montre que la crise de panique

survient généralement au début du traitement. Il est

important de noter ici le dépistage précoce des signes de

l'anxiété pour éviter cette crise de panique. En effet,

faire cette évaluation en consultation d'annonce paramédicale et

médicale serait à mon sens judicieux pour prévenir cette

crise. L'accompagnement de départ est alors essentielle face à

l'anxiété du patient.

Cependant, j'ai voulu savoir si dans les services, il y a la

présence d'outils de mesure de l'anxiété.

48

Un MERM m'a justifié qu'il utilisait sa propre analyse

pour mesurer l'anxiété. Toutefois, dans les services de

radiothérapie il est rare de voir des outils de mesures de

l'anxiété. En effet, dans mes différents stages, j'ai vu

utilisé l'EVA (Évaluation analogique de la douleur). Ce qui est

intéressant ici c'est de mettre en place un outil simple à

utiliser en pratique pour évaluer l'anxiété des patients

cela peut être utiliser avec les patients anxieux à cause de

l'utilisation du masque mais également pour d'autres patients

anxieux.

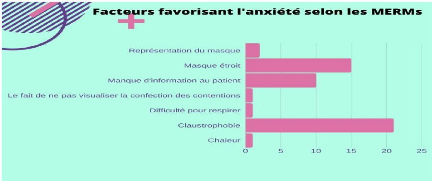

Ensuite j'ai voulu analyser les facteurs favorisant

l'anxiété lié à l'utilisation du masque selon les

MERM.

49

On remarque dans la majorité des propos des MERM la notion

de claustrophobie. Puis on retrouve de manière décroissante le

masque étroit, le manque d'information et la représentation du

masque. En effet, la claustrophobie fait partie des facteurs favorisant

l'anxiété liée à l'utilisation du masque. Ces

prédispositions amènent à une double anxiété

du patient. Ici, nous avons le point de vue des MERM mais cependant cela ne

reflète pas non plus ce que ressent le patient comme la crainte des

effets secondaires comme on a pu développer dans notre cadre

conceptuel.

De plus, grâce à mon pré-questionnaire et

quelques recherches sur les patients anxieux. J'ai remarqué que pour

diminuer l'anxiété du patient liée à l'utilisation

du masque de contention, les MERM peuvent attachés partiellement le

masque pour qu'il soit moins oppressant. J'ai voulu alors analyser si elle

était courante et sécurisée.

Sur les 23 MERM questionnés, plus de la moitié ont

déjà attaché un masque de contention partiellement. Parmi

ces MERM, plus de la moitié ont eu une validation médicale. Dans

certaines réponses, il est intéressant de noter que cette

pratique est accordé seulement pour la séance du jour. Cela

montre que cette pratique est un dernier recours face à

l'anxiété du patient.

En menant mon enquête de terrain, j'ai remarqué

une corrélation entre le ressenti du MERM et l'action de ne pas attacher

complètement le masque. Les MERM qui ont répondu de l'impuissance

à la question onze seraient plus susceptibles de ne pas attacher

50

complètement le masque de contention. Alors que les

personnes qui ressentent de la colère seraient plus susceptibles

d'attacher complètement le masque. Une des réponses d'un MERM m'a

interpelée, en effet pour lui, il ressenti cette envie de les aider et

la conviction que le patient va réussir à surmonter cela :

« Je me sens utile car je sais que c'est réalisable donc il

doivent y arriver et je les aide... ». Il a ainsi répondu non

au fait de ne pas attachés le masque partiellement. L'état

d'esprit de ce MERM peut ainsi encourager le patient a vaincre sa peur. Avec

une compréhension de la part du MERM et un discours rassurant, il serait

important de noter que les patients peuvent se sentir dans un climat de

confiance et d'évolution face à sa lutte contre sa peur.

Dans une partie du questionnaire, j'ai voulu savoir comment les

MERM prennent en charge les crises de paniques lors de la mise en place du

masque de contention. Dans la majorité des propos, on remarque

l'importance de rassurer le patient avec la communication « beaucoup de

communication », « beaucoup de discutions », « discours

positif »,

« rassurer ». Il est important également

d'inspirer la confiance « On peut appeler le médecin

référent pour qu'il ait un repère de confiance ».

Beaucoup de MERM utilisent la respiration pour calmer le patient.

On remarque beaucoup l'utilisation de l'hypnose. On remarque de plus la

recherche de la cause de la crise « on essaie de comprendre ce qui a

engendré la crise ». On note également le fait de leur

parler durant la séance « Je leurs parle pendant la séance

», c'est un moyen de faire penser au patient autre chose que le port du

masque. Ce que nous pouvons noter aussi, c'est que l'utilisation des

traitements médicamenteux comme les anxiolytiques sont un dernier

recours pour calmer la crise de panique « En dernier recours c'est les

anxiolytiques donné par son médecin. »

Pour conclure, ils existent différentes manières de

calmer une crise de panique en recherchant un climat de confiance ; faire

évader le patient par l'hypnose, la musique, la communication ; et enfin

les anxiolytiques en dernier recours si les méthodes alternatives ne

fonctionnent pas. Il est alors important de noter que les MERM sont plus

favorables à calmer les crises de paniques avec des méthodes plus

douces que de donner un traitement de plus à un patient

cancéreux. On note également que pour le MERM que cette peur est

surmontable, c'est une épreuve pour le patient mais avec le soutien et

l'accompagnement du MERM, il

51

réussit à vaincre sa peur. A noter qu'il aurait

était intéressant de savoir quels sont les méthodes qui

marchent le plus et qui ont le moins d'inconvénients pour le patient.

Ce questionnaire a pu répondre partiellement à mes

hypothèses de recherches. D'une part, on a pu montrer que l'utilisation

des mots dans l'explication du masque donné au patient pourrait

engendrer une anxiété face au masque de contention. Les patients

anxieux face au masque de contention sont pas très nombreux mais sont

fréquents, c'est-à-dire, qu'il peut y avoir un patient anxieux

à cause du masque par semaine mais comme nous le voyons tout les jours,

les MERM requiert un temps et une démarche adapté lors de la mise

en place de la contention. On a pu également montrer que la crise

d'angoisse survient le plus souvent au début du traitement lors du

scanner dosimétrique et la première séance. Cela nous

montre l'importance de savoir dépister ces signes

d'anxiété le plus tôt possible c'est-à-dire, lors

des consultations d'annonce médicales et paramédicales. Ce

dépistage est alors une démarche pluridisciplinaire qui

concernent le radiothérapeute, le MERM et l'infirmière du

service.

D'autres part, le questionnaire n'a pas permis de vérifier

si la formation des MERM face aux patients anxieux ont pu diminuer la

fréquence de patients anxieux dans le service. On ne peut pas non plus,

savoir si le fait de ne pas attachés le masque totalement pourrait

diminuer l'anxiété. Pour cela, on n'aurait dû avoir l'avis

d'un patient en entretien pour confronter le vécu des deux parties. Ce

qui a été difficile, c'est que certains MERM n'ont pas

répondu à certaines questions comme par exemple l'explication du

masque au patient. Ainsi, je voulais déceler si le discours se changeait

par rapport à leur connaissance du masque. On notait ainsi que les MERM

ayant moins d'an d'expérience ne changeait pas leurs vocabulaire alors

que les MERM ayant plus de 15 ans d'expérience, n'employait pas les

mêmes mots que leurs connaissance, on voit bien qu'il insiste sur la

notion d'aide et de protection du masque de contention.

Cependant, vu le nombre de questionnaires remplis (22), cela peut

avoir des biais et ainsi il serait intéressant et de le faire sur une

plus grande échelle.

52

|