|

LYCEE MARIE CURIE

NOM: IVAHA Prénom: Amélie

PROMOTION : 2017/2020

L'anxiété du patient face à

l'utilisation du

masque de contention en

radiothérapie

SEM 6 UE 6.5

Mémoire de fin d'études pour l'obtention du

Diplôme de Technicien Supérieur en Imagerie

Médicale et Radiologique Thérapeutique

DATE DE REMISE : MAI 2020

« Il s'agit d'un travail personnel et il ne peut faire

l'objet d'une publication en tout ou partie

sans l'accord de son auteur »

Je tiens à remercier également mon copain pour

avoir été présent et un soutien irréprochable

durant ma formation.

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont

contribué au succès de ma formation et qui m'ont aidé lors

de la rédaction de ce mémoire.

Dans un premier temps, je voudrai remercier, ma directrice de

mémoire, Mme ROULPH Martine, pour sa patience, sa disponibilité

et surtout ses précieux conseils, qui ont contribué à

alimenter ma réflexion.

Je tiens à remercier, Madame ENRICO Marianne, notre

assistante de coordination du DTS IMRT, pour l'aide qu'elle a fourni et les

cours de radiothérapie qui m'ont beaucoup apporté dans mon

mémoire de fin d'année.

Je tiens à remercier également, Mme SALVADOR

Frédérique, ma tutrice de mémoire, pour son suivi, ses

critiques et son dévouement dans mon travail de recherche.

Je tiens à montrer ma gratitude à l'équipe

pédagogique du DTS IMRT pour leur contribution en termes de transmission

d'informations et pour la qualité des enseignements fournis tout au long

de mes trois ans de formation.

Je tiens à témoigner toute ma reconnaissance envers

Madame LASCAUD Marie, responsable manipulateur à la Clinique St

Clotilde, pour m'avoir accordé l'autorisation de distribuer mes

questionnaires à son équipe de manipulateurs. Ils ont

été d'une grande aide dans l'élaboration de ce

mémoire.

Un grand merci à ma mère et mon père, pour

leur amour, leurs conseils ainsi que leur soutien inconditionnel, à la

fois moral et économique, qui m'a permis de réaliser les

études que je voulais et par conséquent ce mémoire.

Sommaire

Introduction 8

I- Première Partie : Cadre

Contextuel 10

I- 1) Présentation de la situation d'appel 10

I- 2) Mes questionnements personnels 11

I- 3) L'élaboration de la problématique 12

I- 4) Les hypothèses de recherches 12

II- Deuxième Partie : Cadre

conceptuel 14

II- 1) L'anxiété : un sentiment constant chez le

cancéreux 14

II- 1.1) Définition de l'anxiété 14

II- 1.2) L'anxiété : un concept récent dans

le domaine de la pathologie 14

II- 1.3) Prévalence de l'anxiété des

patients face au masque de contention 17

II- 1.4) Les facteurs favorisant l'anxiété

liée au masque thermoformé 18

II- 2) Le masque de contention : un outil indispensable lors du

traitement ? 20

II- 2.1) Qu'est-ce que la contention ? 20

II- 2.2) L'historique de la contention mécanique 20

II- 2.3) Cadre législatif : Le masque de contention est-il

obligatoire ? 22

II- 2.4) Masque de contention : représentation «

positive » ou « négative » lors d'une

situation anxiogène 23

II- 2.5) HAS : Recommandations de l'utilisation des contentions

mécaniques 25

II- 3) La radiothérapie : une spécialité

associée à l'imagerie médicale 26

II- 3.1) Définition 26

II- 3.2) Indications 26

II- 3.3) Historique 27

II- 3.4) L'accélérateur de particules 29

II- 4) Le rôle du MERM dans la prise en charge du patient

anxieux 30

II- 4.1) Le MERM : son rôle de la consultation d'annonce

à la mise en place du

patient en radiothérapie 30

II- 4.2) Stratégies

des patients pour gérer l'anxiété durant le traitement

de

radiothérapie 31

II- 4.3) Prise en charge des troubles anxieux selon la HAS 32

II- 5) Des outils que disposent le MERM lors de la prise en

charge de l'anxiété 34

II-5.1) Outils de mesure de l'anxiété 34

II-5.2) L'Art thérapie pour réduire

l'anxiété 34

II-5.3) Autohypnose par l'ancrage 35

II- 5.4) Le masque thermoformé ouvert ? Une solution face

à l'anxiété 36

II- 5.5) L'aromathérapie comme soin de support 37

III- Enquête du terrain 42

III- 1) Choix de l'outil 42

III- 2) Population ciblée 42

III- 3) Le pré-questionnaire 42

III- 4) Les limites du questionnaire 43

III- 5) L'analyse de l'enquête 43

IV- Projet professionnel 52

IV-1) Le dépistage de l'anxiété 52

IV-2) L'accompagnement du patient dans sa gestion de

l'anxiété 53

IV- 3) Les limites du projet professionnel 54

Conclusion 56

Bibliographie 58

Annexe 63

« L'anxiété est au coeur de chaque homme,

de chaque civilisation et si les grandes découvertes de l'homme moderne,

à l'ère atomique et interplanétaire, sont de nature

à être génératrice d'angoisse, l'histoire nous

rappelle que l'anxiété est un phénomène de toujours

dans l'expérience humaine. »1

Daniel Wildocher

1 Source « Histoire et concepts de l'anxiété

» Dr Dominique SERVANT

http://www.soigner-le-stress.fr/wp-content/uploads/2010/08/Historique-et-concepts-anxi%C3%A9t%C3%A9-20141.pdf

Liste des abréviations

MERM : Manipulateur en électroradiologie

médicale

ORL : oto-rhino-laryngologie, cancer qui touche

particulièrement la bouche, le nez, l'oesophage.

MLC : MultiLeaf Collimateur ou collimateur

multi-lames, permet de moduler le faisceau pour prendre la forme voulue de la

tumeur.

CBCT : Appelé aussi cone beam ; c'est une

nouvelle technique de radiographie numérisée qui permet d'avoir

une reconstruction en 3D. Cela s'apparente à un scanner. (Source :

https://imageriemedicale.fr)

8

Introduction

L'anxiété est une émotion ressentie face

à un danger ou à un problème perçu comme attaque

physique ou mentale : mais la récurrence de l'anxiété peut

devenir pathologique et entraver le fonctionnement de l'individu au quotidien.

C'est pourquoi il existe une prévalence de l'anxiété chez

50% des patients cancéreux. Car ils ont un traitement de

radiothérapie lourd et fatiguant qui peut nécessiter le port d'un

masque de contention2.

La radiothérapie est une spécialité

médicale qui utilise les rayonnements ionisants pour les traitements.

C'est une méthode de traitement locorégional3 des

cancers, qui utilise des rayons X pour détruire les cellules

cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier.

L'irradiation a pour but de détruire toutes les cellules tumorales tout

en épargnant les tissus sains périphériques. Pour

préserver ces tissus sains, il est important d'utiliser des moyens de

contentions tel que le masque pour que les séances soient

reproductibles4 et d'irradier toujours la tumeur.

En effet, pour le positionnement de ce masque, le MERM requiert

du patient une immobilité totale à la fois pour la qualité

des images de positionnement et pour le bon déroulement de la

séance de traitement. Cette immobilité nécessite un self

control car rester immobile pendant une quinzaine de minutes est

généralement intenable. C'est en ce sens que les masques de

contention vont aider les patients à rester immobile afin d'avoir un

positionnement reproductible.

Ainsi, l'utilisation du masque de contention est incontournable

dans les services de radiothérapie lors des traitements des cancers ORL

ou cérébrales. L'appréhension de ce masque peut alors

différer d'un patient à l'autre : pour certains, mettre ce masque

de contention est supportable, alors que pour d'autres, cela représente

une véritable épreuve : ils

2 Après avoir été chauffé

légèrement, le masque va être moulé facilement sur

la tête du patient, il épouse ainsi la forme, et

rapidement va devenir rigide. Il sera utilisé à

toutes les séances de traitement pour garder la tête immobile. Ils

sont

percés à différents endroits pour permettre

au patient d'être confortable. (source :

http://www.radio-oncologie.qc.ca)

3 Lorsque le traitement se porte sur une région

donnée

4 Fidélité des résultats d'une même

opération ou expérimentation répétée

à des moments, en des lieux ou avec des opérateurs

différents.

9

manifestent des signes d'anxiété qui peuvent les

conduire au refus du masque. Or on ne peut pas traiter un patient sans masque.

Le port du masque est capitale pour la réalisation du traitement.

C'est pourquoi dans ce mémoire de fin d'études, je

vais donc m'intéresser à l'anxiété du patient

liée à l'utilisation du masque de contention en

radiothérapie.

Durant ces 3 ans de formation pour l'obtention du diplôme

technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie

thérapeutique, j'ai effectué des stages dans différentes

structures publiques ou privées. Dès mon premier stage de

radiothérapie, j'ai été confrontée à une

situation nécessitant l'utilisation du masque de contention. J'ai voulu

comprendre le dilemme suivant : comment en tant que manipulateur en

électroradiologie médicale, je peux traiter un patient anxieux

à cause du masque de contention alors qu'il est indispensable à

chaque séance. Un paradoxe que je souhaite comprendre car cette

utilisation de la contention est très peu abordée hors du champs

de la psychiatrie: c'est pourquoi il y a peu de recherches en France sur ce

sujet.

Ce mémoire aura donc pour objectif d'aborder l'importance

du rôle du manipulateur dans la gestion de l'anxiété chez

un patient cancéreux devant porter un masque de contention.

Dans quelle mesure la prise en charge des patients

anxieux liée à l'utilisation du

masque de contention requiert

-elle une démarche complexe par le MERM ?

Afin de répondre à notre problématique,

nous allons mettre en place un questionnaire pour faire un état des

lieux de l'utilisation du masque de contention en radiothérapie.

Nous verrons dans un premier temps le cadre contextuel pour

expliquer la situation d'appel et les questionnements qui se sont

émergés par la suite. Dans un second temps, nous verrons le cadre

conceptuel qui permet de montrer que l'anxiété peut devenir un

frein lors du traitement du patient, le rôle du MERM dans sa prise en

charge d'un patient anxieux et la technique de la radiothérapie. Dans un

troisième temps, nous allons parler de l'enquête de terrain

grâce à l'analyse des réponses du questionnaire.

Finalement, nous parlerons du projet professionnel qui permettra

d'étudier des pistes de réflexions pour améliorer les

pratiques sur le terrain.

I- 10

Première Partie : Cadre Contextuel

I- 1) Présentation de la situation d'appel

En tant qu'étudiante manipulatrice en radiologie, j'ai

pu prendre en charge des patients de différents horizons avec diverses

pathologies. Une situation m'a alors interpellée lors de la prise en

charge d'un patient anxieux liée à l'utilisation du masque de

contention.

Lors de mon deuxième stage de radiothérapie dans

une clinique privée, nous étions à 3 pour prendre en

charge ce patient : les deux manipulateurs et moi. J'ai fait l'accueil du

patient puis j'ai effectué son interrogatoire. Il était

traité pour un cancer ORL et avait déjà eu quelques

séances de radiothérapie, qui nécessitaient un masque de

contention thermoformé à 5 points (Voir annexe 1). Avant

l'installation du patient, les manipulateurs me préviennent qu'il faudra

prendre un temps lors de la mise en place du masque de contention. Ce patient

faisait un réel effort chaque jour pour venir à sa séance.

Avant la mise en place du masque, il prenait de grandes inspirations et nous

donnait son accord lorsqu'il était prêt pour mettre le masque de

contention. Après chaque séance, il savait combien de minutes

exactement durerait la séance car il comptait les secondes dans sa

tête. Lorsqu'il fallait faire un CBCT pour vérifier le

positionnement, on le prévenait qu'il y avait des images en plus et

ainsi la séance serait un peu plus longue que d'habitude. Cependant, au

fil des séances je faisais en sorte d'enlever au plus vite son masque

dès la fin du traitement.

Un jour, les manipulateurs et moi nous l'avions

installé sur la table avec son masque comme d'habitude. Lors de la

programmation des faisceaux au pupitre, l'accélérateur nous

transmet un message d'erreur au niveau des MLC. Les manipulateurs ont pris le

téléphone pour prévenir le radiophysicien5. En

attendant la venue du radiophysicien au poste de travail,

5 Professionnel de santé exerçant au sein d'une

équipe pluridisciplinaire dont l'activité consiste à

mettre en oeuvre ses connaissances en matière de rayonnements dans le

domaine médical. Il est notamment chargé de la qualité des

images, de la dosimétrie (étude quantitative de la radiation) et

s'assure de l'optimisation de l'utilisation des équipements à

rayonnements à des fins de diagnostiques ou thérapeutiques du

patient. (Source :

https://www.guichet-qualifications.fr)

11

les manipulateurs interpellent le patient au niveau de

l'interphone, en lui disant que l'on va avoir un peu de retard dans la

séance. Mais quelques instants plus tard, le patient nous appelle, en

levant la main car il ne supportait plus le masque sur son visage. Lorsqu'on

l'a enlevé de la table, il avait une respiration rapide et était

en sueur. Je suis restée un instant avec lui le temps que les

dosimétristes6 et les radiophysiciens réparent la

panne. Je lui ai alors demandé ce qu'il ressentait lorsqu'il

était dans le masque de contention. Il me disait que pour lui

c'était la pire situation qu'il ait jamais vécu, car il avait

l'impression qu'à chaque fois, quelqu'un mettait sa tête sous

l'eau de force. Il n'avait pas ressenti cela au scanner dosimétrique car

le masque était encore mou mais bien à la première

séance à blanc7. Il utilisait le temps comme moyens

pour contrôler sa peur mais cela avait des limites lorsque la

séance était trop longue.

Lorsque le problème fut résolu par les

radiophysiciens et les dosimétristes, on a pu replacer le patient et

reprendre son traitement.

Après cet évènement, j'ai consulté

le dossier patient. Ce patient avait eu quelques rendez-vous avec la

psychologue, elle expliquait que son anxiété diminuait

grâce aux points d'ancrage qu'il pouvait lui même installer lors de

ses séances de traitements. C'est-à-dire qu'il arrivait à

gérer son anxiété lorsqu'il comptait les secondes dans sa

tête. J'ai également demandé aux MERM comment ils avaient

aider le patient à gérer sa peur du masque thermoformé.

Ils me racontèrent alors qu'à la séance à blanc, il

avait une crise de panique dès la mise en place du masque de contention.

Pourtant lors du scanner de dosimétrie, il n'y avait aucun

problème. Ils ont alors utilisé la respiration profonde pour

qu'il puisse penser à autre choses. Il avait réussi à

faire sa première séance malgré tout. Et qu'ils ont

conseillés finalement au patient de voir le psychologue du service.

6 Personne qui participe, avec l'oncologue

radiothérapeute et le physicien, au calcul de la dose de rayons

nécessaire à une radiothérapie et à la

planification du traitement (Source :

https://www.e-cancer.fr)

7 Séance qui permet de vérifier tous les

paramètres de traitement et le positionnement du patient, avant le

début du traitement. (Source :

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/44/128/44128458.pdf

)

12

I.2. Mes questionnements personnels

Par la suite de ma réflexion sur cette situation, je me

suis posée beaucoup de questions. Dans cette situation, il est

compliqué pour le MER d'aider le patient à la mise en place du

masque. Cette peur du masque m'a interpellé lors de cet

événement. Ma représentation du masque est très

différente de ce patient. Personnellement, je trouve que le masque est

très maniable car il est en plastique avec des trous qui permet

d'être moins emprisonnée. Mais pour ce patient, cela est un objet

de torture qu'il doit subir tous les jours. Quel est le comportement du MERM

à adopter face à cette anxiété du masque de

contention ? Comment je peux comprendre la peur que ressent mon patient alors

que nous avons des représentations du masque tout à fait

différentes ? Comment faire en sorte que mon patient accepte de se faire

traiter malgré son anxiété ? Que puis-je faire pour

réduire cette anxiété ressenti par le patient ? Quels sont

les moyens dont dispose le MERM pour aider les patients anxieux ? Quels sont

les difficultés que peut rencontrer le MERM ?

I.3. L'élaboration de la problématique

Grâce aux différentes questions personnels,

à la situation et à ma réflexion personnel, j'ai pu

élaborer une problématique qui est :

Dans quelle mesure la prise en charge des patients

anxieux liée à l'utilisation du masque de contention

requiert-elle un démarche complexe par le MERM ?

I.4. Les hypothèses de recherches

Pour pouvoir répondre à cette

problématique, j'ai mis en place plusieurs hypothèses de

recherches qui sont :

- Est-ce que l'anxiété du patient serait

influencée par la représentation du masque ? Est-ce que le

discours du MER peut influencer cette représentation ?

- Est-ce que l'anxiété du patient liée au

cancer serait un obstacle pour la gestion de son anxiété face au

masque de contention ? Peut-on parler d'une double anxiété ?

13

- Peut-on diminuer l'anxiété du patient en

attachant partiellement le masque de contention ? - La formation du MER

peut-elle influer sur la gestion de l'anxiété du patient ?

14

II- Deuxième Partie : Cadre conceptuel

II- 1) L'anxiété : un sentiment constant chez

le cancéreux II- 1.1) Définition de l'anxiété

Le mot « anxiété » a pour origine

latine « anxius » qui veut dire « esprit troublé à

propos d'un événement incertain » et dérive

également d'une racine grecque ayant les notions «

d'étranglement » et « d'enserrement »

Selon le site de référence de

l'anxiété, l'anxiété est une émotion

ressentie face à un danger ou à un problème perçu

comme agression physique ou mentale. Elle peut être

désagréable comme émotion mais reste normal et commun

à tous les individus. Elle peut alors devenir pathologique lorsqu'il

prend un caractère excessif dans différents situations : on

parlera de troubles anxieux.

Les sujets atteints de troubles anxieux ressentent un

sentiment d'inconfort ou de peur secondaire à une anticipation excessive

d'éventuelles difficultés avant même que les

problèmes ne soient survenus, ou avant même que le sujet ait

repéré précisément ce qu'il redoute. Les

psychiatres parlent parfois de « peur sans objet ».

L'anxiété est très utile pour nous

prévenir du danger ou des situations à risques. Il sert à

prendre des précautions pour éviter ces risques. C'est pourquoi

un manque d'anxiété peut mettre en danger la personne mais un

surplus d'anxiété peut, à l'inverse, inhiber et

épuiser la personne.

II- 1.2) L'anxiété : un concept récent

dans le domaine de la pathologie.

Le terme « anxiété » est apparu au

XIIème siècle. Mais son usage a été très

rare .Les peurs irraisonnées était considérées

comme une expression quelconque parmi tant d'autres. Les descriptions

liées à l'anxiété et la dépression

étaient souvent expliquées par la théorie des

15

humeurs. Pendant des siècles, le Corpus Hippocraticum

et d'autres textes on regroupait ces affections dans le concept de «

mélancolie ». Ils expliquent que ce terme de «

mélancolie » est due à une désorganisation humorale

des différents fluides corporels : le sang, labile noire, la bile jaune

et la phlegme. Dans ses travaux, Galien définit l'anxiété

chez le mélancolique comme une vapeur noire qui provient de la bile

noire. Il dit alors : « Comme l'obscurité rend presque tout le

monde peureux, à l'exception de quelques naturels audacieux ou des

personnes entraînées, ainsi la bile noire provoquerait, selon lui,

la peur quand sa noirceur jette un ombre sur le terrain de la pensée(au

cerveau) ».

Ce n'est que dans la deuxième partie du XIXème

siècle que le psychiatre parisien Morel décrit le «

délire émotif » en 1866. Il montre qu'il y a un

désordre du système nerveux végétatif, ce qui

expliquerait l'ensemble des troubles anxieux et dépressifs.

Puis en 1895, Freud, fondateur de la psychanalyse, fait une

première description du principe de la névrose

d'angoisse. Il réussit à faire la distinction entre l'affect

d'angoisse, c'est-à-dire, l'incapacité pour le psychisme à

faire face à un danger extérieur et la névrose d'angoisse.

La névrose d'angoisse signifie l'impossibilité pour le psychisme

à faire face à une excitation interne sexuelle. La libido se

change en angoisse lorsque la pulsion n'atteint pas la satisfaction. L'affect

d'angoisse serait alors passager alors que la névrose d'angoisse serait

chronique. Il donne une description succincte sur les différentes

manifestations de l'anxiété : l'inquiétude chronique,

l'attaque d'angoisse, les équivalents physiques, les peurs

illégitimes et sélectives que l'on appelle phobies et les

obsessions.

Mais en 1915, Freud change sa théorie et fait la

distinction entre l'angoisse réelle et l'angoisse névrotique.

L'angoisse réelle serait le ressenti de l'individu dès qu'il est

en présence d'un danger extérieur. On parle alors de

réflexe d'autoconservation. Pour Freud, le concept de névrose

d'angoisse est le résultat du refoulement de la libido se transformant

en angoisse : "L'angoisse névrotique est un produit de la libido,

comme le vinaigre est un produit du vin" (Freud, 1920)

A partir de 1926, selon Freud, l'angoisse est

représentée comme une cause et non plus comme une

conséquence du refoulement. C'est un signal d'alarme du Moi et permet la

mise en place de mécanismes de défense. Il distingue alors

l'angoisse automatique qui est un signal

16

face à un danger sans peur de l'angoisse

névrotique qui est l'angoisse face à un danger inconnu.

L'association américaine de psychiatrie s'est

inspirée de sa contribution dans la description des symptômes et

dans la classification des troubles qui ont permis d'introduire dans le DSM

V8, différentes catégories de ces troubles anxieux.

Selon les systèmes de classifications, nous avons :

· Le trouble anxieux généralisé,

qui est caractérisé par une inquiétude excessive pour les

activités et les événements de la vie de tous les

jours.

· Le trouble panique, qui est la survenance

répétée de crises paroxystiques de peur ;

· L'agoraphobie, désigne une peur excessive et

l'évitement de situations où il pourrait être difficile de

s'échapper ou rendant impossible un secours immédiat en cas de

malaise ; ou plus communément la peur des espaces publics et espaces

ouverts.

· La phobie sociale, caractérisée par une

peur excessive et l'évitement de situations impliquant d'être

exposé en public ou évalué par les autres ;

· La phobie spécifique,

caractérisée par une peur excessive et l'évitement

d'objets ou de situations précises (par exemple, chien, dentiste,

araignée, orages) et n'entrant pas dans le cadre de la phobie sociale ou

de l'agoraphobie ;

· Le trouble obsessionnel compulsif,

caractérisé par la présence d'obsessions (des

pensées envahissantes sources d'anxiété) ou de compulsions

(comportement répétitif visant à diminuer

l'anxiété) ;

· L'état de stress post-traumatique,

caractérisé par un émoussement de la

réactivité générale à la suite d'un

événement traumatique hors du commun (par exemple, viol,

catastrophe naturelle) et la reviviscence de celui-ci à partir de

pensées ou d'images intrusives.

Dans ce mémoire, nous allons traiter plus

particulièrement de l'état de stress post-traumatique à la

suite de l'annonce du cancer avec la reviviscence de cette

évènement traumatique face au masque de contention.

8 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux

17

II- 1.3) Prévalence de l'anxiété des

patients face au masque de contention

Bien que l'utilisation d'un masque de contention est

essentielle lors de la sécurité des soins du patient pendant le

traitement de radiothérapie. A ce jour, il y a peu d'études

concernant l'anxiété liée au masque de contention. Nous

avons peu de données concernant la prévalence et la

détresse liées au masque thermoplastique, surtout en France.

D'après une étude de S.OULTRAM en 2012, sur

« une comparaison entre l'auto-évaluation des patients et la

capacité des radiothérapeutes à identifier

l'anxiété et la détresse chez les patients atteints d'un

cancer de la tête et du cou nécessitant une immobilisation pour la

radiothérapie. », l'incidence du taux d'anxiété

liée au masque serait de 16 à 24 % (n= 70). Ils ont

utilisé deux méthodes, la première avec identification

à l'aide d'un outil de détresse générale et la

deuxième conduite par un radiothérapeute. : grâce à

l'outil de détresse générale, le taux

d'anxiété était de 16 % alors que l'identification par le

radiothérapeute était de 24 %.

Cependant dans une autre étude sur la «

Qualité de vie des patients sous radiothérapie pour cancers de la

tête et du cou. », ils ont étudié la perturbation

des séances lié à l'anxiété du masque

grâce à une échelle de 1 à 5. Le taux de

perturbation de la simulation, c'est-à-dire, le scanner

dosimétrique était de 11 %. Cependant, au jour 1 du traitement,

le taux de perturbation liée à l'anxiété du masque

est de 24 %. Toutefois, on a relevé que les patients ayant une phobie

préexistante étaient plus susceptibles de ressentir de la

détresse.

Selon l'étude de C. ARINO en 2014, sur le «

Le masque de contention en radiothérapie : une source

d'anxiété pour le patient ? »,relève plusieurs

aspects comme l'inconfort physique du masque, la perception mentale du masque

et la passivité d'accepter. Cependant, ils démontre que le taux

d'anxiété lié au masque était faible dans

l'échantillon qu'ils ont étudié.

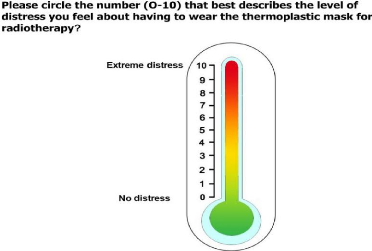

D'après l'étude de J. Nixon en 2018, «

Exploring the prevalence and experience of mask anxiety for the person with

head and neck cancer undergoing radiotherapy », à l'aide d'un

outil de mesure, qui est le thermomètre de détresse (DT) (Voir

annexe 2), la prévalence de l'anxiété

déclarée par les patients liée au masque thermoplastique

était de 26 %. Avec 20 % des participants qui ont indiqué une

détresse modérée (score de 4 à 7 sur le DT

d'anxiété au

18

masque) et 6 % une détresse sévère (score

de 8 à 10 sur le DT d'anxiété au masque). Ainsi,

l'étude révèle que plus d'un quart des patients atteints

de cancer de la tête et du cou peuvent souffrir d'anxiété

liée au masque de contention.

Plusieurs études montrent que l'anxiété

peut toucher plus de patients que l'on croit. Malgré, le faible nombre

d'études sur le sujet, il est ainsi important de réfléchir

à l'évaluation des différentes stratégies pour

gérer l'anxiété du patient. Afin de pouvoir traiter les

patients et d'améliorer son expérience lors de son traitement en

radiothérapie. Le rôle du manipulateur est donc essentielle lors

de la prise en charge de ce type de patients. Il est important, en effet ,de

noter qu'il est présent à chaque étape du parcours du

patient, depuis la consultation d'annonce paramédicale jusqu'à la

dernière séance de traitement afin de déterminer les

déclencheurs de cette anxiété liée au masque.

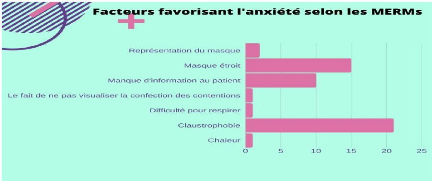

II- 1.4) Les facteurs favorisant l'anxiété

liée au masque thermoformé

Dans la deuxième phase de l'étude de J. Nixon

(2018) , « Exploring the prevalence and experience of mask anxiety for

the person with head and neck cancer undergoing radiotherapy », des

entretiens semi-directifs ont été proposés aux

participants pour nous raconter leur expérience de

l'anxiété liée au masque thermoformé.

Ainsi, trois sous thèmes ont été

soulevé : le premier est la claustrophobie préexistante qui a

altéré la façon de gérer le confinement. Le

deuxième était la préexistence de problèmes de

santé psychologique et mentale ; et enfin les facteurs de stress

simultanés qui augmenteraient l'anxiété face au masque de

contention. Par exemple, les facteurs de stress peuvent être la peur de

la récidive, les effets secondaires du traitement.

Certains participants ont eu une combinaison de

réponses psychologiques et physiologiques. C'est-à-dire, le

participant a eu une visualisation mentale du masque et ainsi son corps a

répondu par des réponses physiologiques telles que la respiration

accélérée, la transpiration, ce qui contribue à

l'appréhension du masque de contention.

La réaction émotionnelle d'impuissance peut

contribuer également à l'anxiété liée au

masque. Ainsi, le patient perd son self-contrôle et peut avoir des

pensées morbides comme

19

l'impression, je cite d' « être enterré

vivant » ou « imaginer quelqu'un derrière vous avec

sa main serrée sur votre bouche et vous ne pouvez pas l'ouvrir ou vous

déplacer ».

Toutefois, les participants ont parlé également

de la sensation de ne pas être prêts. Certains ont avoué

qu'ils avaient consulté Internet pour en savoir plus sur le processus.

Et d'autres, parlent de la surprise de la perception du masque « je ne

savais que c'était si rigide et restrictif ».

Selon Rony Paz, les chercheurs ont constaté que les

patients anxieux ont une tendance à se tromper plus souvent. Ils

auraient de plus grandes difficultés à distinguer

l'agréable et le désagréable. Ainsi la perception de

l'environnement serait perçu comme anxiogène.

Cependant, l'anxiété associée au masque

de contention peut être influencée par le vécu du patient

mais aussi par d'autres préoccupations, qui apparaîtraient lors de

la mise en place du masque, ce qui peut révéler une double

anxiété du patient, la peur concernant son traitement, de sa

qualité de vie, de son espérance de vie mais concernant aussi sa

peur du masque qui peut lui rappeler des expériences traumatisantes

vécues auparavant.

20

II- 2) Le masque de contention : un outil indispensable

lors du traitement ?

II- 2.1) Qu'est-ce que la contention ?

D'après l'origine latine médiévale,

« contentio » « continere », cela veut

dire « maintenir ensemble ». La contention est un

moyen pour les MER d'immobiliser le patient dans un but de réduction des

mouvements pour une meilleure qualité d'images mais aussi pour respecter

la reproductibilité du traitement en radiothérapie.

Selon la Haute Autorité de la santé9,

il existe plusieurs types de contentions :

· La contention physique : Ce sont de méthodes de

maintien ou d'immobilité du patient grâce à la force

physique.

· La contention mécanique : «

l'utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou

vêtements empêchant ou limitant les capacités de

mobilisation volontaire de tout ou partie du corps dans un but de

sécurité pour un patient dont le comportement présente un

risque grave pour son intégrité ou celle d'autrui. »

Ainsi la contention mécanique représente tous

les moyens que nous allons utiliser pour garder l'immobilité du patient.

Le masque de contention est alors considéré comme une contention

mécanique.

II- 2.2) L'historique de la contention

mécanique

Depuis l'Antiquité, la contention mécanique est

un réel moyen de soigner la personne désorientée.

-200 avant J.C, la doctrine stoïcienne a

influencé énormément la médecine antique. Elle

considérait que la contention mécanique est un outil de soin dans

le traitement de la maladie mentale.

9 Source :

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-08/contention_synthese_v3_actualisee.pdf

21

D'après la doctrine stoïcienne, « Si les

malades sont agités en voyant des gens, il faudra faire usage de liens,

mais sans leur faire de mal, en protégeant leurs membres de flocons de

laine d'abord, en plaçant le bandage sur eux après. ».

La doctrine stoïcienne a crée plusieurs écoles

médicales telles que l'école méthodiste de Soranos

d'Ephèse qui devient la première référence d'outils

de soin pour la contention mécanique.

A partir du Moyen - Age, la doctrine chrétienne prend

le dessus et stipule que les troubles mentaux sont envoyés par Dieu pour

éprouver la foi du malade. Ainsi, la contention mécanique devient

alors une mesure de protection. A cette époque, le malade était

soigné par sa famille. La famille utilisait alors les contentions

mécaniques pour assurer la sécurité du malade mais aussi

ses proches.

Il y a une rupture dans l'ère du « Grand

Renfermement » où on responsabilise le malade atteint de troubles

mentaux. Ainsi, il représente un danger dans l'ordre social. Dans les

structures dédiées, l'utilisation des moyens de contention

mécanique est dépourvue de but thérapeutique sans l'avis

d'un médecin.

A partir de la Révolution Française,

d'après le Décret du 27 mars 1970, l'arrivée des

médecins dans les structures dédiées aux patients atteints

de troubles mentaux marque la notion de soin dans la prise en charge. Pinel

recommande l'utilisation de la contention mécanique en tant qu'outil de

soins à but thérapeutique. Samuel Tuke sera influencé par

ce médecin et élabore un code de déontologie qui interdit

les contentions physiques sauf en cas d'agitation extrême. Ce code de

déontologie est appelé York Retreat en 1972.

L'utilisation des moyens de contrainte a diminué

à partir du XXème siècle grâce à 3 grandes

évolutions : l'avènement de la psychanalyse, la révolution

pharmacologique et l'expansion des positions antipsychiatriques.

· L'avènement de la psychanalyse a modifié

la vision de la maladie mentale et transforme la médecine des signes en

médecine de la relation.

· La révolution pharmacologique stabilise des

troubles mentaux et rend possible la réinsertion des malades mentaux

dans la société. Eux, qui ont toujours été

enfermés ou mis à l'écart dans la

société.

L'antipsychiatrie est un courant qui oppose la conception de

la folie et la fonction des psychiatre en Occident. Ce mouvement est né

à partir des années 1960. Les idées de Michel

22

Foucault par exemple montre que la maladie mentale n'est pas

une vraie maladie car elle est causé par la société. Ces

malades seraient « des déviants de la normale sociale ». Ils

veulent alors bannir toutes violences et toutes disciplines. Cependant en

France, il y a eu très peu d'influence de ce courant.

L'utilisation de la contention mécanique a

été remise en question durant plusieurs périodes.

Cependant, le masque de contention que l'on utilise en radiothérapie

peut être alors considéré comme un « outil de soins

» essentiel à la réalisation du traitement. Il permet alors

la reproductibilité de la séance. Cela permet de réaliser

les plusieurs séances dans la même position, dans le même

lieu et avec des opérateurs différents. Son utilisation restait

très flou concernant la législation en France. Comme nous pouvons

voir ci-dessus, plusieurs psychiatres se contre-disent. Il a fallu attendre de

nouvelles lois pour encadrer cette utilisation et limiter leurs utilisation

abusive.

II- 2.3) Cadre législatif : Le masque de contention

est-il obligatoire ?

Si on se réfère à la Déclaration

Universelle du droit de l'Homme et du Citoyen10, plusieurs articles

tels que le numéro 13 « 1. Toute personne a le droit de

circuler librement et de choisir sa résidence à

l'intérieur d'un État. » Ainsi, le MER porte atteinte

à la liberté d'aller et venir du patient pendant son traitement.

De nos jours, l'utilisation de la contention en service d'imagerie

médicale et plus précisément en radiothérapie est

quotidienne. L'application de la contention mécanique est un moyen de

limiter efficacement les mouvements du patient et ainsi éviter tout flou

cinétique11 ce qui permet alors une meilleure

interprétation du radiothérapeute, mais aussi de respecter la

reproductibilité du traitement.

Cette notion de reproductibilité est la base

même des traitements en radiothérapie. Ainsi, pour le bon

déroulement du traitement, on utilise des contentions mécaniques

pour les

10 Source :

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/

11 Flou visible sur la radiographie à cause du mouvement

volontaire ou non du patient

23

traitements. Nous sommes ainsi dans le cadre d'un moyen

thérapeutique selon les recommandations de l'HAS.

Depuis la loi de modernisation de Janvier 2016, la contention

mécanique devient alors une exception dans le cas de l'atteinte de

l'intégrité du patient. D'après l'article L.3222-5-1 du

Code de la Santé, « l'isolement et la contention sont des

pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que

pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou

autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée

limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance

stricte confiée par l'établissement à des professionnels

de santé désignés à cette fin ».

Depuis cet article de loi, l'organisation est dans la

réduction au maximum de l'utilisation de la contention mécanique.

Cependant dans le cadre des traitements de radiothérapie, pour avoir une

précision dans les traitements loco-régionales et la

reproductibilité, la contention mécanique tels que le masque de

contention qui permet d'avoir cette précision. Cette contention est

alors nécessaire, même obligatoire, pour la réalisation du

traitement. Nous pouvons dire que l'on considère comme un « outils

de soins » et qu'il participe à la continuité des soins.

II- 2.4) Masque de contention : représentation

« positive » ou « négative » lors d'une situation

anxiogène.

La représentation du masque de radiothérapie

peut être un déclencheur de l'anxiété du patient. Le

masque peut alors devenir oppressant et inconfortable.

Dans l'histoire de la dimension symbolique des masques

(mortuaire, de guérison ou théâtral), le masque

porté par le vivant est « un asile temporaire à l'esprit

d'un être mythique ou d'un ancêtre dont il est à la fois

l'expression et la manifestation concrète. », d'après

Crasbecu, « Bouche et visage dans le masque ». Le masque

mortuaire lui représente la fonction « d'être l'asile

permanent de son âme, de son esprit ». Enfin dans le domaine

théâtral, il permet d'effacer la personnalité du porteur et

d'intégrer une nouvelle.

24

Ainsi, en fonction de la multitude de significations du masque

selon les époques, la culture, cela peut devenir un moyen de mieux

intégrer le masque, mais à l'inverse celui-ci peut devenir une

entrave qui tétanise.

Selon l'article d' ARINO C. sur « le masque de

contention en radiothérapie: une source d'anxiété pour le

patient ? », la représentation du masque a un impact sur

l'anxiété ressentie. Sur les 19 patients de l'enquête, 12

avait une représentation dite « positive » du masque. 8

participants considérés le masque comme une protection, 2 comme

un ami, 2 comme un accessoire de guérison.

Dans cette étude, il y a eu un faible taux

d'anxiété liée au masque tout au long du traitement. Ils

ont constatés que la représentation dite « positive »

du masque diminuait l'anxiété. Ce que révèlent les

patients dans cette étude est l'importance de l'utilisation des mots

dans l'explication du masque thermoformé. Si le professionnel de

santé met davantage l'accent sur la fonction d'immobilité du

masque alors l'anxiété peut émerger.

Cependant, lorsqu'il met en avant cette fonction de protection,

le masque devient alors un outil au lieu d'une contrainte. Il est

nécessaire de noter que le MER doit être vigilant dans ses

explications face à la fonction du masque. Le pouvoir des mots peut

alors influencer la compliance du patient au port du masque.

Ce que nous avons également remarqué c'est que

l'anxiété est davantage provoquée par le traitement en

général que le masque de contention. Plus de 50 % des patients

ont évoqué des angoisses au niveau du traitement, du parcours de

soins, à la maladie ou à des évènements de vie

difficiles.

On pourrait alors réfléchir à une

amélioration du vécu du traitement par le patient.

C'est-à-dire à prendre conscience de la détresse

psychologique des patients, de la mesurer et de la diminuer. Il serait

intéressant pour le MER d'utiliser le temps d'échange comme lors

de la consultation d'annonce paramédicale, pour repérer les

différents éléments qui pourraient prédisposer le

patient à une angoisse.

Pour beaucoup de patients, à la fin de leur traitement, le

masque devient alors un trophée, une victoire dans ce combat face

à la maladie. Ils peuvent le ramener chez eux pour montrer à leur

famille et être fier de leur parcours. Il serait intéressant de

montrer cette victoire aux autres patients et ainsi donner espoir et confiance

lors de l'utilisation du masque.

25

II- 2.5) HAS : Recommandations de l'utilisation des

contentions

mécaniques.

D'après l'HAS, la contention mécanique est

préconisée pour :

· la « Prévention d'une violence imminente du

patient ou réponse à une violence immédiate, non

maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave

pour l'intégrité du patient ou celle d'autrui. »

· Uniquement lorsque des mesures alternatives

différenciées, moins restrictives, ont été

inefficaces ou inappropriées, et que les troubles du comportement

entraînent un danger important et imminent pour le patient ou pour

autrui.

· Exceptionnellement, en dernier recours, pour une

durée limitée et strictement nécessaire, après une

évaluation du patient, et uniquement dans le cadre d'une mesure

d'isolement.

· Mesure pleinement justifiée par des arguments

cliniques »

Dans ces conditions, nous pouvons noter que l'utilisation du

masque de contention en radiothérapie entre dans le cadre des bonnes

recommandations de l'HAS. Il répond à « des mesures qui sont

justifiées par des arguments cliniques ». En effet, l'utilisation

des masques thermoformés répond à cette indication, il est

nécessaire car il devient une aide pour le patient et non un moyen de

punition pour le patient.

En radiothérapie, il est nécessaire de mettre

en place le masque de contention. Il est obligatoire dans le traitement des ORL

et des traitements cérébrales. Ce qui nous conduit, à ne

pas pouvoir traiter le patient sans masque même s'il ne le supporte pas

.

Pour réussir à traiter ces patients dans de

bonnes conditions, il est important de noter la possibilité de

réduire cette anxiété ressentie chez le patient

cancéreux. La solution pour que le patient diminue son

anxiété envers le masque de contention n'est pas de l'enlever car

il est obligatoire mais bel et bien de changer la représentation du

masque pour que le patient accepte le port du masque plus facilement.

26

II- 3) La radiothérapie : une

spécialité associée à l'imagerie

médicale

II- 3.1) Définition

La radiothérapie est une spécialité qui

utilise les rayonnements ionisants pour traiter les cancers. Son objectif est

de guérir ou soulager en bloquant la capacité des cellules

cancéreuses à se multiplier toute en préservant les tissus

sains. C'est un traitement dit locorégional. La radiothérapie

peut être utilisée seule ou associée à la chirurgie

la chimiothérapie et l'hormonothérapie en fonction du stade de la

tumeur, sa localisation, le type de la tumeur et à l'état

général du patient. La radiothérapie ne nécessite

pas d'hospitalisation car les séances sont de courte durée avec

des effets secondaires minimes comparés à la

chimiothérapie.

Il existe deux types de méthodes : nous avons tout

d'abord, la radiothérapie externe, c'est-à-dire lorsque la source

de rayonnement est à l'extérieur du patient. Cette

radiothérapie est réalisée grâce à un

accélérateur de particules. Enfin , nous avons la

curiethérapie, c'est-à-dire lorsque que la source de rayonnement

est placée au plus prés de la tumeur, pour une durée

limitée à l'intérieur du malade. Cette source peut

être dans la tumeur ou dans une cavité à son contact. Dans

ce mémoire, nous allons traiter exclusivement de la radiothérapie

externe.

La radiothérapie externe va alors utiliser plusieurs

faisceaux ou arcs d'irradiation. L'appareil va alors tourner tout autour du

patient. Chaque faisceau va délivrer à chaque fois une partie de

l'irradiation. Cela permet d'avoir une dose homogène dans un volume de

forme complexe. Ainsi, il limite les effets secondaires sur les tissus

sains.

II- 3.2) Indications

Cette spécialité concerne exclusivement les

pathologies cancéreuses. Cependant, l'utilisation du masque

thermoformé est exclusivement pour les cancers cérébrales,

ORL et lymphomes. Il permet de cibler la tumeur et de reproduire une position

à chaque séance. La

27

tête et le haut du corps sont les parties les plus

difficiles à garder immobile. Cela permet d'aider les patients.

Selon le guide des technologies de l'imagerie médicale et

de la radiothérapie, prés de 60 % des patients cancéreux

ont une radiothérapie. Selon le contexte de la maladie, il existe

plusieurs modalités :

- la radiothérapie curative, son but est

la guérison du patient. Elle permet de stériliser la zone des

cellules cancéreuses et de prévenir la

récidive12 et la dissémination13.

L'étalement14 du traitement sera plus long puisque les doses

seront plus élevées.

- la radiothérapie palliative, son but

est de freiner l'évolution de la maladie et d'assurer une

amélioration au niveau des signes cliniques, cela permet

d'améliorer la qualité de vie. L'étalement sera court mais

avec des doses délivrées dans la limites de la

tolérance.

- la radiothérapie symptomatique, son

but est de soulager le patient d'un symptôme gênant. La douleur est

le symptôme le plus fréquent mais il peut s'agir d'une compression

médullaire ou d'une hémorragie. L'étalement est plus court

de façon à ce qu'on concentre la dose sur la zone.

II- 3.3) Historique

La radiothérapie est née dès la

découverte des rayons X par W.C Roengten en 1895. Cela a

été une véritable évolution des techniques

médicales. Par conséquent, les effets des rayonnements ionisants

ont été observés sur la matière vivante pour les

traitements des tumeurs de la peau ou des tumeurs peu profondes. Grâce au

Docteur Victor Despeignes, en 1896, il annonce le premier traitement du cancer

par les rayons X.

Les premières séances de radiothérapie

utilisaient les rayons X émis par le radium. A cause de sa faible

pénétration dans les tissus, c'est-à-dire de l'ordre de 5

cm. La radiothérapie a été limitée au traitement

des tumeurs superficielles, telle que les tumeurs cutanées, du sein, de

quelques localisations ORL ou des traitements palliatifs. Cependant, la

collimation des rayons n'est pas assez précise en terme de ciblage de la

tumeur.

12 Réapparition d'une maladie dite guérie

13 Éparpillement des cellules tumorales

14 Période que dure le traitement de la première

séance à la dernière séance

28

Ce n'est que dans les années 50 qu'il y aura

l'arrivée des appareils de télécobalthérapie qui

améliorera véritablement la radiothérapie. Grâce

à l'énergie moyenne des rayonnements a 1,25 MeV, il y a alors une

augmentation du pouvoir de pénétration des rayonnements dans les

tissus . Ces appareils ont une meilleure collimation ce qui permet de cibler la

tumeur et d'épargner les tissus sains.

Les premiers accélérateurs d'électrons sont

apparus à la fin des années 60. Grâce à leur haute

énergie, les électrons peuvent être utilisés pour

traiter les tumeurs. Cependant, leur pénétration dans les tissus

est limitée à quelques centimètres. A partir de la

même machine, on peut avoir une production de photons par rayonnement de

freinage. Ce rayonnement de photons peut atteindre une haute énergie de

6MV à 25MV. La collimation de ces particules a été

améliorée par les MLC. Ces faisceau deviennent alors de plus en

plus fins et ainsi permettent de cibler au mieux les volumes cibles à

traiter.

La tomodensitométrie apparaît en 1974. Elle permet

une grande révolution de la radiothérapie avec la naissance de la

radiothérapie conformationnelle 3 D. Cette technique permet de

visualiser les dimensions de la tumeur et des organes avoisinants. Les

faisceaux sont ainsi configurer par rapport à la forme de la tumeur pour

réduire la dose reçue par les tissus sains avoisinant. Ce qui

permet d'introduire de nouveaux termes dans la balistique de l'irradiation

(forme, nombre, incidence et énergie des faisceaux).

Grâce aux développement de l'informatique dans les

années 90, le TPS15 permettra de calculer de la dose en

tridimensionnelle de la dose et donc de planifier les traitements de

manière plus précise en fonction de la morphologie du patient et

des contraintes de doses qui ne doivent pas être dépassées

sur certains OAR16

Au cours des années 2000, les traitements se modernisent.

L' apparition de la RCMI17 permet de modifier l'intensité du

rayonnement, il n'est plus constant à l'intérieur d'un même

faisceaux. Grâce aux mouvements des lames du MLC, de la variation du

débit de photons, cette technique peut s'appliquer pour les

localisations tels que les cancers de la prostate, de l'ORL. Le traitement

permet de mieux épargner les tissus sains localisés autour de la

tumeur.

15 Treatment Planning Systems

16 Organe à risque

17 Radiothérapie Conformationnelle avec Modulation

d'Intensité

29

En un siècle, la radiothérapie externe a pu

évoluer pour arriver à une haute précision dans ces

traitements. Cela a permis d'élaborer des stratégies

thérapeutiques en associant avec la chimiothérapie et les

interventions chirurgicales.

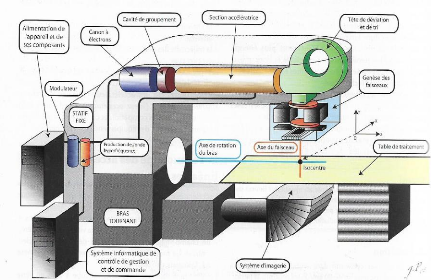

II- 3.4) L'accélérateur de particules

L'accélérateur de particules de type

médical permet de délivrer les doses que le

radiothérapeute a prescrites. Il utilise un champ

électrique alternatif pour accélérer les

électrons à la vitesse de la lumière et un

champ magnétique qui permet de focaliser les

électrons et de modifier leur trajectoire.

Il est composé de plusieurs structures avec des

rôles bien défini (Voir Annexe 3):

- le canon à électrons où sont produits les

électrons ;

- la cavité de regroupement qui regroupe les

électrons par « paquet » ;

- la section accélératrice dans laquelle passent

les électrons et l'onde électromagnétique ;

- le système qui permet de créer l'onde

électromagnétique (magnéton ou klystron) ;

- des dispositifs qui gèrent l'alimentation et le

contrôle du système ;

- des équipements assurant la création et

l'entretien du vide ;

- des dispositifs qui gèrent le tri des électrons,

les faisceaux d'électrons ou de photons,

- des instruments de mesures pour la qualité de

faisceaux.

30

II- 4) Le rôle du MERM dans la prise en charge du

patient anxieux.

II- 4.1) Le MERM : son rôle de la consultation

d'annonce à la mise en place du patient en radiothérapie.

Lors de la prise en charge d'un patient en radiothérapie,

le MERM est un des professionnels de santé qui va l'accompagner lors des

étapes du parcours.

Dans la première étape, la consultation d'annonce

médicale faite par le radiothérapeute. Il permet de faire

l'annonce de la maladie. Il va alors lui proposer les différents

traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie ou

l'hormonothérapie. Le radiothérapeute est là pour informer

le patient sur les différentes étapes du traitement de la

radiothérapie. Il est le premier acteur qui informe le patient dans la

mise en place du masque de contention et de détecter les

prédispositions à l'anxiété du patient.

Ensuite, au staff médico-technique18, le

radiothérapeute présente alors le dossier patient, le stade du

cancer et décide d'une décision collégiale de la dose et

des modalités du traitement.

Le patient revient alors pour effectuer la consultation

d'annonce paramédicale avec le MERM. Avec son vocabulaire plus

simplifié, il réexplique les conditions du traitements au

patient. Il s'assure que le patient a bien compris son traitement.

Également il évalue la douleur. Le MERM peut utiliser les

modèles de masque pour faire montrer l'aspect du masque, la

rigidité et ainsi avoir une approche réelle du masque

thermoformé. Le MERM s'assure de la désignation de la personne de

confiance et du consentement éclairé.

Puis, le patient va se diriger vers le scanner

dosimétrique. A ce moment, le positionnement du patient devra être

la même que pour le traitement. Il y aura la confection du masque

thermoformé. Le MERM va alors tremper le masque de contention dans de

l'eau

18 Réunion de plusieurs professionnels de santé

pour prendre une décision collégiale du traitement en

radiothérapie.

31

chaude ou dans un four. Il va alors mouler le masque sur le

visage du patient qui englobe la tête et les épaules pour les ORL

et que la tête pour les cancers cérébrales.

A la fin du scanner, le MER lui fait visiter le service, lui

donne son prochain rendezvous pour la séance à blanc.

Pendant ce temps, il va a avoir la préparation du dossier

par les dosimétristes et les radiophysiciens. Il décide de la

dose aux organes, de la planification du traitement, des paramètres des

faisceaux.

A la fin de la préparation du dossier patient, le patient

vient alors pour la séance d'imagerie de contrôle(séance

à blanc). C'est-à-dire, la séance où on va mettre

le patient en position de traitement, on va effectuer les images

KV-KV19. Lors de cette séance, on ne délivre pas de

doses pour traiter le patient. Dès cette séance, il peut y avoir

des perturbations liées à l'anxiété du patient.

II- 4.2) Stratégies des patients pour gérer

l'anxiété durant le traitement de radiothérapie

Selon l'étude, « Exploring the prevalence and

experience of mask anxiety for the person with head and neck cancer undergoing

radiotherapy », les participants ont révélés

plusieurs stratégies concernant la gestion de l'anxiété

liée à l'utilisation du masque pendant la séance de

radiothérapie.

Tout d'abord, 70 % du groupe propose des stratégies

pratiques tels que l'utilisation de la musique et couper le masque au niveau

des yeux et de la bouche.

Ils ont également parler d'un traitement

médicamenteux, ce qui leurs permettrait de faciliter le traitement.

Pourtant 5 participants sur 12 ont déclaré ne pas aimer prendre

des médicaments car ils n'aimaient pas la sensation qu'ils ressentaient.

Cela les empêchait de conduire et de prendre d'autres

médicaments.

Ils ont également trouvé des stratégies

psychologiques et cognitives. Par exemple, le soutien des autres, la

méditation, la pensée apaisante, l'utilisation de prière

ou de stratégies cognitives personnelles. Certains participants

soulignait l'importance de parler avec eux

19 Ce sont des images réalisé avec OBI. C'est une

image pour le repérage osseux.

32

durant le traitement. 15 % des participants ont trouvé

utiles de partager leurs expériences avec d'autres personnes.

Finalement, l'état d'esprit du patient devient alors un

point clé dans la gestion de l'anxiété. Plus de 50 % on

évoqué une réponse pragmatique d'autodétermination

: ils comprennent qu'ils étaient les seuls à pouvoir

désamorcer cette anxiété. D'autres participants ont

souligné la peur de l'expérience de craindre de l'inconnu avec

l'utilisation du masque. Et enfin , les autres participants disent qu'ils

n'avaient pas le choix .

II- 4.3) Prise en charge des troubles anxieux selon la

HAS

Lors de la prise en charge des troubles anxieux selon HAS, le

patient doit être informé dès le diagnostic posé. Il

doit savoir :

- la nature du trouble anxieux, ses manifestations, sa

fréquence, ses causes, les difficultés du diagnostic.

- les différents thérapies, incluant les

psychothérapies, avec leurs avantages et leurs inconvénients.

- la sensibilisation du patient, de sa famille et de ses aidants

sur l'existence d'associations de patients et de familles, et sur

l'intérêt de les contacter.

Nous pouvons donner des conseils au niveau des mesures

hygiéno-diététiques. Il doit y avoir une quantité

de sommeil suffisante à respecter, un bon équilibre alimentaire,

éviter l'alcool, le café, le tabac et les drogues. Il est

important également d'avoir une pratique régulière de

l'exercice physique.

Dans le traitement psychothérapie, il convient de

distinguer l'information et le soutien psychologique.

Les objectifs de la psychothérapie sont la gestion des

problèmes actuels et du futur grâce aux thérapies

comportementales et cognitives (TCC) qui constituent des options

thérapeutiques. L'utilisation de la psychothérapie d'inspiration

analytique et psychanalyse permet quant à elle de se centrer sur

l'individu et ses conflits psychiques.

Le psychiatre peut alors mettre en place la thérapie du

« self help » ou gestion de l'anxiété par

soi-même. Cela permet d'informer le patient et les moyens de changer par

lui-

33

même. Il propose des exercices concrets à faire

soi-même (relaxation, contrôle respiratoire, gestion

émotionnelle, d'exposition et d'affirmation de soi, etc).

La psychothérapie structurée doivent être

dirigée par des professionnels spécialement formés et

entraînés.

On peut également combiner avec les traitements

médicamenteux comme les antidépresseurs, les anxiolytiques.

34

II- 5) Des outils que disposent le MERM lors de la

prise en

charge de l'anxiété

II-5.1) Outils de mesure de l'anxiété

Pour réussir à déceler les signes de

l'anxiété, plusieurs auteurs ont mis en en place des

échelles d'évaluation, notamment en en France où plusieurs

tests d'évaluation de l'anxiété et stress ont

été conçus.

Premièrement, nous avons le Test HAD20: cette

échelle a été mise au point et validée pour des

médecins qui ne sont pas psychiatres. Elle permet, en effet, de faire

l'évaluation de l'existence d'une symptomatologie et de la

sévérité. Le questionnaire est composé de 14

questions (Voir Annexe 4).

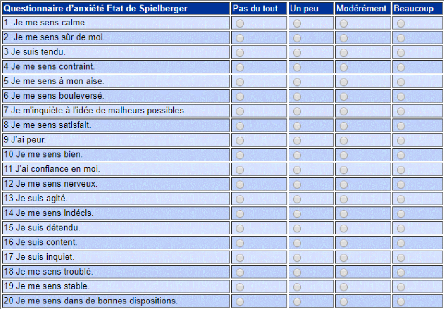

Deuxièmement, il y a le test de STAI21 ou le

test d'anxiété Inventaire Anxiété Etat-Trait ( Voir

annexe 5). Ce test permet l'évaluation de l'anxiété

momentanée et de l'anxiété habituelle. Le STAY-Y comprend

2 échelles de 20 items chacune.

En troisième lieu, il existe l'échelle

d'anxiété de Hamilton (Voir Annexe 6) qui est la plus

utilisée pour évaluer l'intensité des symptômes

d'anxiété. Cette échelle utilise 14 items qui permettent

de dresser la liste des branches de l'anxiété telle que

l'anxiété psychique, somatique musculaire, viscérale, les

troubles cognitifs, les troubles du sommeil et l'humeur dépressive.

Grâce à ce nombre d'outils qu'on peut utiliser, le

MER peut ainsi distinguer les différents symptômes de

l'anxiété : celui-ci intervient de façon préventive

pour prendre en charge l'anxiété du patient.

II-5.2) L'Art thérapie pour réduire

l'anxiété

Selon le livre « Tout savoir sur l'art-thérapie

», l'arthérapie est une « exploitation du potentiel

artistique dans une visée thérapeutique et humanitaire ».

Cette thérapie se

20 Hospital Anxiety and Depression scale

21 Test Anxieté Etat Spielberg

35

caractérise par des concepts originaux, des

méthodes et des moyens spécifiques de nature a faire de cette

discipline une véritable activité paramédicale.

Les objectifs de l'art thérapie en cancérologie

sont multiples. Le temps d'une séance permet de mieux adhérer au

traitement, de reprendre confiance en soi, redynamise un quotidien

bouleversé par la maladie, un deuxième grand axe permet de

détourner l'attention de l'angoisse, de la peur de la mort et de la

douleur.

La séance d'art thérapie permet de capter l'esprit

afin de le mettre en repos de tout le stress ressenti par le patient.

L'Art est un excellent moyen de communication. Il permet de faire

exprimer de manière non verbale son affect. Les personnes

cancéreuses retrouvent alors une estime d'elle-même, une image de

soi plus belle. L'Art thérapie donne la possibilité à un

malade d'exceller dans un domaine et d'avoir une progression positive.

Cet accompagnement peut alors révéler un potentiel

artistique méconnu ou existant du patient. Cependant malgré la

mise en place de cette stratégie, elle est encore marginale dans la

prescription de ce soin à cause d'un manque de moyens financier.

II-5.3) Autohypnose par l'ancrage

Selon l'école Française d'hypnose, l'ancrage est

« une association, créée naturellement ou

volontairement, entre un stimulus ou plusieurs stimuli, et une réaction

(la réminiscence d'un souvenir, d'un état d'esprit ou

émotionnel, d'un comportement...) ». Ainsi cela consiste

à associer un acte ou une idée à un état de

bien-être. Par exemple, on peut demander au patient de serrer le poing

pour se souvenir d'une victoire sportive. Par autohypnose, le patient va alors

se mettre dans l'état d'esprit lié à

l'évènement. Cet apprentissage se fait en amont avec

l'hypnothérapeute. Il réalise un entretien de 20 minutes. Le

patient peut alors réaliser seul avant le scanner dosimétrique ou

alors avant chaque séance de traitement.

D'après l'article « Autohypnose par ancrage pour

la radiothérapie nécessitant une contention », il y a

dix patients qui ont répondu à l'autohypnose. Il a une

intervention unique de l'hypnothérapeute le jour du scanner

dosimétrique. Cette autohypnose par ancrage peut

36

devenir une solution pour les patients anxieux vis-à-vis

du masque. Il peut être ainsi mis en place dès la première

consultation d'annonce ou lors de la réalisation d'examen

complémentaire.

II- 5.4) Le masque thermoformé ouvert ? Une

solution face à

l'anxiété.

Comme le masque de contention est un objet essentiel à la

réalisation du traitement. Il serait judicieux de remplacer ce masque

par un masque ouvert pour les patients anxieux.

Selon l'étude, « Migration from full-head mask

to «open-face» mask for immobilization of patients with head and neck

cancer », ils ont voulu évalué l'efficacité du

masque à face ouverte.

Certes, le MERM peut décider de découper le masque

au niveau des yeux et de la bouche : cependant après le moulage, il est

difficile de découper le masque car il va y avoir des rebords

rêches.

D'après l'étude, plus de 80 % des volontaires ont

préféré le masque ouvert alors que les patients

claustrophobe n'ont pu tolérer que le masque ouvert.

Les limites du masque sont les mouvements de la tête lors

de la fixation du masque qui peuvent fausser le repositionnement de la

tête du patient. Ainsi, il est important de noter qu'il serait

préférable de faire trois essais de verrouillage pour ne plus

avoir ce déplacement de la tête.

Cette étude démontre que les patients anxieux

peuvent supporter le masque facial ouvert mais n'arrive pas a supporter le

masque thermoformé intégral. Ils ont également

démontré que les patients claustrophobes étaient moins en

détresse en portant le masque facial ouvert.

Cependant, les patients gravement atteints de claustrophobie

peuvent ne pas supporter le masque facial ouvert : c'est pourquoi il serait

préférable de les orienter vers un traitement

médicamenteux.

37

II- 5.5) L'aromathérapie comme soin de support.

· Définition

L'aromathérapie, la thérapie par les huiles

essentielles pourrait constituer un outil essentiel dans la prise en charge

d'un patient anxieux. Ce terme vient du grec « aroma » qui

signifie l'odeur et le terme « therapia » qui désigne

le soin. Une huile essentielle est la partie odorante extraite d'une plante

aromatique.

Grâce à René-Maurice Gattefossé,

chimiste français et ses recherches, le mot aromathérapie est

apparu en 1928. Sa découverte des vertus des huiles essentielles a

été fortuite. En effet, il se brûla la main lors d'une

explosion qui eu lieu dans son laboratoire. Il plongea alors sa main dans un

récipient rempli d'huile essentielle de lavande alors qu'il pensait que

c'était de l'eau. Il remarqua alors un soulagement immédiate et

une cicatrisation presque parfaite. Cela a été le point de

départ de l'étude des huiles essentielles.

D'après l' AFNOR22, les huiles essentielles

sont des « Produits obtenus à partir d'une matière

première naturelle (2,19) d'origine végétale, soit par

entraînement à la vapeur d'eau, soit par des

procédés mécaniques à partir de l'épicarpe

de fruits de citrus (agrumes), soit par distillation sèche, après

séparation de l'éventuelle phase aqueuse par des

procédés

physiques. »

Ses produits d'origine naturelle peuvent être alors

utilisés de différentes manières pour soulager

l'anxiété.

· Les différents modes d'utilisation des

huiles essentielles

On peut alors les utiliser par :

- voie orale, l'huile essentielle peut être

ingérée pure sur un comprimé neutre, du sucre, de la mie

de pain, ou encore du miel. Elle peut être également diluée

avec un soluté ou sous forme solide c'est-à dire des

gélules et des capsules molles.

- voie cutanée, l'huile essentielle peut

pénétrer les différentes couches cutanées

grâce à sa fonction lipophile. Elle se diffusera tout d'abord dans

la microcirculation périphérique puis

22 Association Française de NORmalisation

38

dans la circulation générale. Elle produit alors

deux actions à la fois locale et systémique dans l'organisme.

- voie respiratoire, l'huile essentielle sera inhalée par

les voies respiratoires.

Dans ce mémoire, je vais m'intéresser plus

particulièrement à l'aromathérapie par voie

respiratoire.

· Les différentes voies d'administration de

la voie respiratoire

Dans la voie respiratoire, il existe trois modes

d'administration différents :

- l'inhalation humide,

- l'inhalation sèche,

- la diffusion atmosphérique,

L'inhalation humide est l'entraînement des huiles

essentielles par vapeur d'eau. Son

action est cependant locale, elle est très

utilisée pour décongestionner les voies aériennes

supérieures.

L'inhalation sèche qui consiste à déposer

quelques gouttes sur un mouchoir et de respirer plusieurs fois dans la

journée.

La diffusion atmosphérique est souvent utiliser pour

aseptiser un environnement. Cela permet d'à la fois de parfumer et de

désodoriser mais cela représente aussi une arme contre les

insectes. Selon les huiles essentielles utilisées, elles favorisent la

relaxation ou le sommeil. Ce qui est intéressant dans cette technique

est qu'il n'y a pas de contre-indication majeure. Il serait intéressant

de mettre en place ce système dans les salles de traitements de la

radiothérapie. On peut ainsi utiliser une ou deux huiles essentielles ou

un complexe prêt à l'emploi. On limite la diffusion aux patients

anxieux qui durera le temps de la séance entre 5 à 20 minutes.

Nous pouvons utiliser la voie respiratoire pour un usage local

mais aussi systémique : les substances inhalées passent par les

alvéoles pulmonaires pour aller dans le sang et pour atteindre le

système nerveux central. Cela peut poser problèmes aux patients

épileptiques si il y la présence de certains

éléments neurotoxiques. Cependant c'est l'une des voies les plus

inoffensives si certaines précautions sont respectées :

- Pas d'exposition prolongée

39

- Pas d'exposition avec des niveaux élevés d'huiles

essentielles

- Pas d'exposition avec une huile essentielle constituée

de molécules neurotoxiques comme le pinocamphone ou la thuyone.

· Les limites de l'utilisation des huiles

essentielles

Il est alors déconseillé d'utiliser des huiles

essentielles irritantes telles que la cannelle, giroflier, la sarriette, le

thym, le thymol...), les huiles essentielles à cétones

monoterpéniques, car la diffusion en présence de très

jeunes enfants ou en présence de patients peuvent provoquer des

problèmes d'allergies respiratoires ou asthme.

Certes l'emploi de ces produits dits « naturels »

n'exclut pas le risque d'une toxicité. Cependant cela dépend de

la dose, de la concentration, de la fréquence d'administration, de la

biodisponibilité, de la toxicité intrinsèque de la

substance, d'interactions avec d'autres et de la sensibilité de

l'individu. En général, la toxicité aiguë est

généralement faible en voie aérienne mais la plupart des

empoissonnements proviennent de la voie orale. Les autres voies sont moins

susceptibles de représenter un risque mortel. Les toxicités sont

:

- la photosensibilisation, qui se caractérise par des

réactions érythémateuses sur le derme ou l'épiderme

en cas d'exposition solaire. Elle est majoritairement présente lors de

l'utilisation par voie cutanée.

- l'allergie, cela dépend du terrain allergique du

patient. Cependant sur une période trop longue, les huiles essentielles

peuvent devenir allergisante.

- la dermocausticité, c'est-à dire l'irritation de

la peau et des muqueuses par les huiles essentielles qui peuvent même

brûler la peau en cas de mauvaise utilisation.

- l'hépatotoxicité, les huiles contenant du

phénols peuvent interférer avec les enzymes hépatiques

entraînant une altération des fonctions de métabolisation

et conduire à de possibles dommages hépatiques.

- la neurotoxicité, les huiles riches en cétones

peuvent déclencher des dégradation du tissu neuronal et

provoquerdes convulsions.

- la cancérogenèse, certaines huiles essentielles

peuvent altérer la division ou la multiplication cellulaire et modifier

l'ADN. C'était le cas pour les huiles essentielles contenant du safrole.

Elles ne sont plus utilisées en milieu médical.

40

- la tératogénicité, les huiles peuvent

altérer le développement du foetus. Il faut être vigilant

pour la femme enceinte.

Ainsi, il est important de savoir quelles huiles à

proscrire. La liste est à voir dans annexe 8.

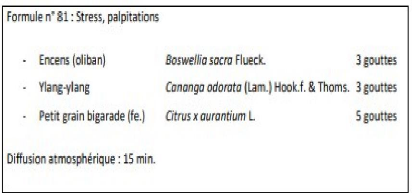

D'après la thèse de Desseaux A. «

Aromathérapie en cancérologie: rationnel, intérêt et

limites » (2018) , pour calmer le stress et les palpitations la

formule n° 81 (Voir Annexe 7). Cette formule est composée de

nombreuses molécules telles le linalol (Ylang-Ylang) ayant un effet

dépresseur sur le SNC23 de la souris. De même, l'huile

essentielle de petit grain bigarade a prouver une activité anxiolytique

et hypnotique sur la souris mâle.

Selon la thèse de Alice DUDOT, (26 septembre 2017),

« L'aromathérapie dans la prise en charge des états

dépressifs mineurs, états anxieux et troubles du sommeil. »

, il met en évidence l'exemple de six huiles essentielles pour la

prise en charge des troubles anxieux, dépressifs et des troubles du

sommeil.

Nous avons tout d'abord la camomille noble (Chamaemelum nobile)

(L.) All. [3] [27]. Son huile essentielle a des propriétés

sédatives, calmantes et relaxantes. On peut l'utiliser dans des cas

d'anxiété, d'angoisse et de troubles du sommeil. Elle favorise

l'endormissement. Cette huile peut être utilisé par voie

respiratoire, par diffusion atmosphérique, inhalation sèche ou

humide.

Ensuite, la marjolaine à coquilles (Origanum majorana L.)

[4] [3] [27], appelée également marjolaine des jardins ou origans

des jardins. Son huile essentielle a des propriétés calmantes qui

peuvent agir en cas d'état dépressif mineur, de fatigue

intellectuelle mais aussi en cas d'anxiété et de stress. La voie

cutanée et respiratoire est privilégiée pour cette

huile.

De plus, nous avons le Néroli (Citrus aurantinum L.

ssp.amara Engl) [4] [3] [27]) , appelé plus communément

bigaradier. Cette huile essentielle est connue pour ses

propriétés sédatives et antidépressives. Elle est

recommandée dans les cas de troubles du sommeil mais aussi

d'états dépressifs mineurs associés à de

l'anxiété et à l'angoisse. L'administration peut se faire

par voie respiratoire en diffusion atmosphérique ou par inhalation

sèche et humide.

Nous avons également les petits grains bigaradiers

(Citrus aurantinum L. ssp.amara Engl) [4] [3] [27]), cette huile est issue de

la même plante que la précédente. Cependant, la

23 Système nerveux central

41

distillation est faite par la vapeur des des feuilles, des

ramilles et des petits fruits verts immatures alors que la

précédente provient de la distillation des fleurs fraîches.

Elle a des propriétés calmantes, anxiolytiques et

sédatives en cas d'état anxieux, d'angoisse et de troubles du

sommeil.

Et enfin, l'Ylang-Ylang ( Cananga odorata Hook et

Thom.ssp.genuina) [3] [27] [33], cette huile essentielle fait l'objet de

plusieurs études. En effet, elle diminue le rythme respiratoire,

cardiaque et la pression sanguine. Elle est conseillée en cas de stress,

d'anxiété et de déprime. Elle peut être

administrée par voie en respiratoire par diffusion mais peut devenir

entêtante et provoquer des migraines et des nausées. Il faudra

l'utiliser avec précautions.

L'aromathérapie peut être un outil pour le MERM lors

de la prise en charge de patients anxieux. En effet, il serait important de

noter que la diffusion atmosphérique conviendrait lors de la

séance de radiothérapie. C'est un moyen également de ne

pas avoir recours au médicaments si elles sont bien utilisées.

42

III- Enquête du terrain

III- 1) Choix de l'outil

Pour mener mon enquête, j'ai décidé

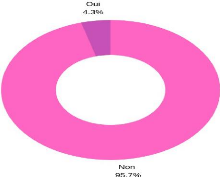

d'utiliser le questionnaire (Voir annexe 9) en tant qu'outil. Le questionnaire