|

Institut d'Histoire de l'Art

UFR des Sciences Historiques

Université de Strasbourg

La représentation de la

maternité dans la création

contemporaine : de la

libération sexuelle à nos jours

Mémoire de Master 2

Sous la direction de Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

Juin 2012

2

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

Table des matières

Remerciements 5

Avant-propos 6

Introduction 7

I. De l'histoire de la maternité: la

spécificité française 10

A. XVIIIe siècle : l'Emile ou l'appel

à la maternité 10

B. Fin XIXe - début XXe :

l'émergence d'une conscience politique féminine - première

vague de

féminisme

2nde

C. L'après Guerre Mondiale: la deuxième vague du

féminisme

|

11

15

|

|

1.

|

La libre disposition de son corps

|

15

|

|

2.

|

Histoire de la contraception

|

17

|

|

3.

|

Maternité : affaire privée, affaire publique.

|

19

|

|

4.

|

Les opposants

|

20

|

|

5.

|

Une lutte de femmes pour les femmes

|

22

|

|

II.

|

Maternité et féminisme en art

|

23

|

|

A.

|

|

La seconde vague féministe

|

23

|

|

1.

|

Plus fortes ensembles

|

23

|

|

2.

|

Nouvelle esthétique au féminin

|

24

|

|

|

B.

|

|

De la question de la maternité au sein des mouvements

féministes

|

26

|

|

1.

|

Les artistes révélées par la

maternité

|

27

|

|

2.

|

Le féminisme essentialiste

|

30

|

|

3.

|

Le féminisme égalitaire

|

32

|

|

4.

|

Contre le principe « Kinde, Küche, Kirche »

|

34

|

|

|

C.

|

|

La psychanalyse et la maternité: la femme

nécessairement mère

|

40

|

|

1.

|

La théorie de la féminité selon Freud

|

41

|

|

2.

|

Selon Lacan via Dolto :

|

43

|

|

3.

|

La mère dévorante :

|

44

|

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

3

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

|

III.

A.

|

|

Maternités divines

Désacralisation du symbole de la Vierge Marie

|

46

46

|

|

1.

|

Le Verbe : véritable incarnation

|

47

|

|

2.

|

Faire la lumière sur la parturition de la Vierge

|

49

|

|

3.

|

Si Marie était une mère comme les autres

|

53

|

|

4.

|

Redonner corps à l'Immaculée Conception

|

55

|

|

|

B.

|

|

Déesses-mères

|

58

|

|

1.

|

Déesse et terre-mère : le retour à l'origine

|

58

|

|

2.

|

Créatrice cosmogonique

|

62

|

|

3.

|

Parallèle mythe créateur et artiste-femme

|

67

|

|

4.

|

Le matriarcat comme héritage féminin

|

68

|

|

IV.

|

|

« Notre corps, nous-mêmes »

|

71

|

|

A.

|

|

Réinvestir le corps

|

71

|

|

1.

|

Le sexe

|

72

|

|

2.

|

Le sein

|

76

|

|

3.

|

Le ventre

|

83

|

|

4.

|

Fluides féminins: le sang et les menstruations

|

86

|

|

|

B.

|

|

L'expérience de la maternité: le corps de la

création au féminin

|

94

|

|

1.

|

L'avortement

|

94

|

|

2.

|

La naissance: l'élan vers la vie, mais le début du

chemin vers la mort

|

100

|

|

3.

|

L'accouchement

|

102

|

|

|

V.

|

Le corps de la mère disparaissant: la parentalité

ubiquiste

|

107

|

|

A.

|

|

La reconquête du corps

|

107

|

|

1.

|

La science vs le corps féminin

|

107

|

|

2.

|

Réalisme et hyperréalisme

|

114

|

|

3.

|

Du « penis envy» à « l'uterus envy »

|

118

|

|

|

B.

|

|

La perte du corps: virtualisation et désacralisation de

la reproduction

|

121

|

|

1.

|

Virtualisation : la « société utérus

»

|

121

|

|

2.

|

La glaciation du corps

|

123

|

|

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

C. La maternité au XXIe siècle : «

Demain les post-humains » 127

1. Du miracle de la vie au monstre de la science 127

2. Libération du corps-fardeau? 132

3. L'art contemporain au risque du clonage 133

4. Vers un nouveau corps-objet: poursuite du combat

féministe 135

Conclusion 137

Bibliographie 138

A. Ouvrages généraux 138

B. Ouvrages collectifs 141

C. Travaux universitaires 142

D. Monographies 143

E. Catalogues d'expositions 144

1. Personnelles 144

2. Collectives 145

F. Articles 147

G. Films 148

H. Entretien non publié 149

I. Sites internet 149

4

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Mme Valérie Da

Costa, critique d'art et maître de conférences à

l'Université de Strasbourg, pour son suivi ainsi que ses conseils qui

m'auront permis l'élaboration de ce mémoire.

Je souhaite remercier Anna'r, retraitée

énergique de l'Education Nationale, signataire du manifeste des 343 et

militante active pour les droits des femmes, de m'avoir accordé de son

temps et ainsi de partager avec moi son histoire.

J'adresse également mes plus vifs remerciements

à l'équipe de la bibliothèque des Arts, Mme Anne Costa,

Mme Nicole Krieger, Mme Christiane Ehrhart et Mr Stéphane Rehlinger,

pour m'avoir guidé des mes recherches.

Mes derniers remerciements iront à ma famille, et plus

particulièrement à mon mari et mes fils, Noah et Léoh,

pour m'avoir soutenu et encouragé ainsi que de m'avoir orienté

vers ce sujet en me faisant connaître l'expérience de la

maternité.

5

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

6

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

Avant-propos

Mon orientation vers le sujet de la maternité dans la

création artistique est tout d'abord partie d'un constat personnel.

Après la naissance de mon premier fils, je ne me sentais pas en

adéquation avec les images de béatitude que véhiculait la

société. Je me suis naturellement posée la question de

savoir comment les artistes - femmes avaient pu exprimer plastiquement leur

rapport à la maternité, comment elles avaient pu la traduire.

Au commencement de mes recherches, je me suis aperçue

du nombre conséquent d'ouvrages qui traitent de la maternité en

art, mais sur un mode tout aussi sacralisant que ce qui m'avait mis sur la voie

de ce sujet. En me penchant sur la période de l'après seconde

guerre mondiale, j'ai remarqué que les représentations de la

maternité évoluaient, en regard des mouvements de contestation,

et notamment avec les mouvements féministes. Cependant, le sujet

même de la maternité reste souvent caché par la lutte

féministe, et se trouve traité de façon fragmentaire au

sein des ouvrages. En prenant comme base l'histoire de la maternité, qui

ne peut être dissociée de l'histoire des femmes, j'ai voulu voir

comment ont évolué les acquis mis en place par les luttes

féministes. Le parallèle est toujours fait entre système

de l'art et histoire.

Le corps est le point de départ de l'idée de ce

mémoire, et aucun ouvrage ne fait état de l'évolution de

la représentation de la maternité dans la création

artistique en regard des avancées sociologiques, de la

légalisation de l'avortement jusqu'au clonage. C'est donc une

réflexion sur le corps de la femme qui est à l'origine de mes

recherches.

Pour l'élaboration du mémoire, j'ai

rencontré certaines difficultés pour accéder aux ouvrages

de référence. En effet, pour la période de la

libération sexuelle, il existe encore peu de catalogues faisant

état des différentes expositions qu'il y a pu y avoir. Cela

s'explique par le fait que les musées n'exposaient que très

rarement des artistes femmes, et que les collectifs féministes

créés pour promouvoir la création féminine ne

disposaient pas de moyens pour la diffusion. De plus, la période choisie

étant très contemporaine et l'évolution du sujet

étant rapide, de nombreuses études n'ont pas encore

étaient réalisées ou ne sont pas encore

publiées.

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

7

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

Introduction

La représentation de la maternité fait partie

des sujets les plus anciens et les plus récurrents. De la Vénus

de Willendorf aux Maternités d'Eugène Carrière, en passant

par les nombreuses images de la Vierge à l'Enfant, elle idéalise

le pouvoir fécond des femmes et sacralise les vertus maternelles de la

tendresse. Cependant, un changement s'opère après la seconde

guerre mondiale. Il se traduit par une prise de conscience sociale des femmes

de la domination masculine de leur sexe par le truchement de leur fonction

biologique. Cette prise de conscience, et les luttes qui en découleront,

auront des répercutions sans précédent, au sein de la

société, en politique et artistiquement.

Le point d'ancrage historique et social choisit pour

l'élaboration de ce mémoire est la création de

l'association Maternité Heureuse en 1956 par Marie-Andrée Lagroua

Weill-Hallé. A partir du constat établi par ce docteur sur le

fléau que pouvait représenter la maternité (abandons

d'enfants, infanticides, avortements clandestins potentiellement mortels), la

création de ce qui deviendra le Planning familial constitue le premier

acte conséquent dans la lutte des droits des femmes de pouvoir disposer

librement de leur corps. Il faut attendre une décennie pour trouver le

point d'ancrage artistique : en 1966, Niki de Saint-Phalle présente

La Hon au Moderna Museet de Stockholm. Cette immense nana, lieu

d'exposition dans l'espace d'exposition, surgit au sein de ce musée

comme un symbole de convergence de la maternité, des luttes des femmes

et du monde artistique. En effet, cette sculpture est présentée

dans un pays bien plus en avance en matière de droits des femmes que la

France. Par exemple, l'avortement y est légalisé en 1935, le

birth-control et l'éducation sexuelle sont largement diffusés.

Artistiquement parlant, il était encore très rare, en France et

aux USA, d'exposer une femme seule, surtout avec un sujet si féminin

d'une grande déesse enceinte.

Cependant, les deux pôles retenus pour traiter ce sujet

de la maternité en arts sont la France et les Etats-Unis. Ce choix

s'explique par l'histoire particulière qui accompagne ses deux pays : de

nombreux ouvrages traitent de l'histoire de la maternité par l'exemple

français, notamment L'Amour en plus d'Elisabeth Badinter. La

spécificité française se retrouve également dans

la

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

8

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

bataille afin de disposer librement de son corps, qui est

là aussi bien renseignée en termes de sources. Les Etats-Unis

auront une histoire sociale du mouvement de libération des femmes

différente et plus disparate : la lutte est souvent rapprochée

des combats anti-discriminations envers les minorités (ethniques et

sexuelles). La grandeur du territoire et la constitution en états du

pays ne favorisaient pas l'uniformité des luttes. Seulement en

matière d'engagement féministe en art et dans la

dénonciation du système phallocrate de l'art, les artistes

américaines seront plus nombreuses et plus virulentes qu'en France,

où la constitution de collectifs artistiques féminins est plus

tardive.

Le thème de la maternité est vaste. Il englobe

tout autant les sciences historiques que sociales, psychologiques,

médicales ou biologiques. Ces disciplines se retrouvent par la suite

dans les démarches artistiques des artistes. Pour ce mémoire, la

notion de maternité doit être perçue avec un sens assez

large : il ne s'arrête pas à l'enfantement et à

l'éducation des enfants, mais réunit tout ce qui est en lien avec

la maternité, en termes de corporéité, c'est-à-dire

les menstruations ou l'interruption d'une grossesse par exemple. Ce qui tend

à être développé au sein de ce travail, c'est

l'expérience de la maternité en termes de subjectivité.

Cette notion autobiographique se développe très rapidement dans

le domaine artistique, notamment avec l'art dit féministe.

L'émergence de l'art corporel sera également un facteur

déterminant dans le traitement du thème de la maternité.

Même si les artistes ne se revendiquent pas du mouvement

féministe, si elles renient farouchement tout lien avec ce dernier, il

n'en reste pas moins qu'elles s'en trouvent touchées par les

interrogations développées. La maternité se pose comme

questionnement à toute femme à un certain moment de sa vie, que

cela soit pour écouter son désir de vivre la maternité ou

que ce soit pour choisir de ne pas avoir d'enfants.

Le féminisme tient une part importante dans mon

travail, de par l'importance des questionnements entrepris, en matière

sociale ou artistique. Cependant, son importance doit être

considérée comme base pour l'évolution de la notion de

maternité par après. C'est l'idée de la libre disposition

de son corps, vue sous l'insigne de la maternité, qui doit être

perçue comme le prisme de ce mémoire. C'est cette idée qui

traversera quarante ans de création artistiques, en regard des

évolutions de la société, des luttes féministes

à la procréation médicalement assistée.

En tenant compte de l'histoire singulière des femmes et

de l'oppression subie de par leur sexe, il était important de faire le

constat des répercutions que la libération sexuelle entraina dans

la représentation de la maternité au sein du domaine artistique.

Puis, avec l'évolution fulgurante

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

de la science qui se jouait en parallèle, il

était nécessaire de vérifier si les droits acquis par les

mouvements féministes, afin de disposer de son corps et de pouvoir

choisir sa maternité, se pérennisaient ou périclitaient,

au travers du regard des artistes.

Pour comprendre l'importance de la question de la

représentation de la maternité dans le domaine de la

création à partir de la libération sexuelle, il

était nécessaire de revenir sur les dates qui ont jalonné

l'histoire de la maternité, en mettant en avant l'exemple

français (partie I), pour ensuite comprendre l'importance du

développement du féminisme, que ce soit en art ou sur la

scène sociale (partie II). Libérées des tabous de la

maternité comme destin, les artistes vont réinvestir l'histoire,

en s'attaquant aux représentations des maternités dites divines,

pour les désacraliser ou pour se situer dans leurs

généalogies (partie III). Les attributs et l'expérience

liés à la maternité vont être déconstruits

par les artistes afin de se les réapproprier (partie IV). Enfin, le

constat sera fait en termes d'évolution du droit de disposer de son

corps, maternel, aux vues des avancées scientifiques toujours plus

poussées (partie V).

9

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

10

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

I. De l'histoire de la maternité : la

spécificité française

A. XVIIIe siècle : l'Emile ou l'appel à la

maternité

C'est à partir du XVIIIe siècle que

vont être développées des conceptions nouvelles de la

maternité et que celle-ci va être théorisée.

Auparavant, le rôle des femmes ne se cantonnait pas à faire des

enfants, la plupart travaillaient auprès de leurs maris, d'autres

paradaient en société. La place de l'enfant au sein du couple est

alors minime, et cela s'explique par différentes raisons. Tout d'abord,

le très fort taux de mortalité infantile ne permettait pas

l'attachement à l'enfant. Ensuite, il était d'usage, très

souvent, de placer le nourrisson chez une nourrice mercenaire dès ses

premières heures, et cela jusqu'à l'âge de quatre ans en

général1. Lorsque l'enfant survivait jusqu'à

cet âge, il revenait alors chez ses parents, pour une durée assez

courte car les garçons étaient envoyés au collège,

le plus souvent en pension, et les filles, elles, rejoignaient le couvent. Pour

les classes les plus défavorisées, l'enfant représentait

un poids pour la famille, une bouche de plus à nourrir. Il fallait

également penser à une dot lorsqu'il s'agissait d'une fille. Le

plus souvent donc l'enfant est ressenti comme une gêne nécessaire,

dans l'idée de filiation et de perpétuation du nom par exemple.

La question de la maternité était naturelle, il s'agissait d'une

suite logique qui venait après le mariage. Comme le souligne Elisabeth

Badinter, le choix d'avoir des enfants ne se posait pas. La reproduction

était à la fois un instinct2, un devoir religieux mais

également une nécessité à la survie de

l'espèce. C'était alors pour les familles, officiellement, une

bénédiction de Dieu, mais aussi une plaie officieuse pour les

plus modestes. Cela n'exclut en rien l'amour, mais c'était une valeur

réservée souvent aux plus aisés ou un sentiment d'ordre

plus religieux.

1 Selon Badinter, Elisabeth, L'amour en plus :

histoire de l'amour maternel, XVII-XXe siècle, Flammarion, Paris,

1980

2 Le même instinct maternel qui fera

polémique dans les années 1970

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

11

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

Au XVIIIe siècle se produisit par ailleurs

un changement : la philosophie des Lumières se pencha sur la question de

la maternité, en termes d'amour maternel et d'éducation. Une date

qui marque le changement de regard sur la maternité est retenue dans

l'ouvrage de Philippe Ariès, l'Enfant et la vie familiale sous

l'Ancien régime3, il s'agit de 1760. C'est à

partir de ce moment qu'apparaissent des ouvrages développant les

sentiments parentaux et appuyant l'idée de l'amour maternel plus

particulièrement. L'ouvrage qui fera date et qui marque

l'émergence d'une nouvelle considération de l'enfant est

l'Emile de Jean-Jacques Rousseau en 1762. Il y expose ses principes

d'éducation visant à considérer l'enfant en dehors des

préoccupations d'adultes et en y apposant ses idées de nature. Il

préconise par exemple l'allaitement maternel, ce qui va à

l'encontre de l'usage très rependue des nourrices puisqu'il faut garder

l'enfant auprès de soi. Les médecins appuyèrent ce point

de vue, dans l'optique de réduire le taux de mortalité infantile.

La préoccupation et le développement d'un amour ou instinct

maternel émergent donc à cette période, forçant

dans un certain sens l'affection maternelle et théorisant de

manière moderne le rôle de la mère vis-à-vis de ses

enfants, offrant un point d'ancrage à l'aliénation maternelle.

B. Fin XIXe - début XXe

: l'émergence d'une conscience politique

féminine - première vague de féminisme

Entre autre chose, c'est l'apparition d'un nouveau statut de

l'enfant, acquis avec le triomphe de la pensée rousseauiste, qui va

amener les femmes à reconsidérer la maternité. En effet,

la mère va acquérir le rôle de nourrice et

d'éducatrice, rôles auparavant délégués aux

nourrices mercenaires et aux précepteurs. Les premières

revendications féministes découleront de ce nouveau statut de la

femme, qui n'est plus vue comme la génitrice, mais comme

l'élément incontournable de l'éducation des hommes.

Au bout d'un siècle de valorisation du sentiment

maternel et d'un développement de la place de l'enfant au sein du couple

et de la société, celui-ci allant à l'encontre de la

liberté de la mère,

3 Philippe Ariès, L'Enfant et la vie

familiale sous l'ancien régime, Paris, Editions Du Seuil, 1975

cité par Elisabeth Badinter dans L'Amour en plus.

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

12

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

les femmes vont émettre des volontés

liées à leur nouveau statut d'éducatrice. Ces demandes

auront pour but de protéger leur maternité, mais on peut y voir

explicitement une volonté d'émancipation, grâce à

leur fonction biologique si importante aux yeux des théoriciens. Les

femmes ont alors compris l'importance de leur maternité et les

féministes qui apparaissent à cette période vont

revendiquer la maternité comme une haute fonction sociale. Ces

dernières vont mettre en avant l'activité maternelle non comme

découlant de leur fonction biologique, mais s'apparentant à un

véritable travail.

Ce travail était tout d'abord d'ordre moral : les

femmes faisaient naître et éduquaient les citoyens de demain,

elles revendiquaient donc un travail « dont dépendait l'avenir de

la Nation4. » Elles réclamaient notamment le droit

à l'instruction, afin de mieux assumer leur rôle

d'éducatrice auprès de leurs enfants. Elles demandaient

également l'accession à des professions mieux payées et

mieux considérées sous le postulat de la maternité «

spirituelle » ou « sociale » comme l'enseignement, qui mettait

en avant les valeurs d'éducatrices. Il y avait aussi les professions

médicales qui relevaient des vertus de soins prodigués aux

enfants. « Il n'y a pas de travail plus productif que celui de la

mère- puisque c'est la mère qui élabore seule cette valeur

par excellence, cette valeur pensante et agissante qui s'appelle être

humain5 », voila comment les féministes percevaient leur

rôle vis-à-vis des enfants, en montrant l'importance de leur

mission et de leurs bienfaits pour l'Etat. Il allait en découler par la

suite la revendication des propres droits de citoyenneté « en se

fondant sur leur propre nature, qu'elles concevaient comme une contribution

unique à la société6. » La politisation du

mouvement prend corps en 1885 avec Hubertine Auclert qui se présenta

illégalement aux élections législatives avec comme

programme l'instauration d'un « Etat-mère », qui viendrait en

aide aux enfants et aux femmes. Elle plaida pour des allocations

maternités et un peu plus tard pour que les mères soient

rémunérées pour « services indispensables rendus

à l'Etat ». Le début du féminisme avec les

premières revendications politiques s'étendra dans toute

l'Europe. Mais c'est en France que les idées et les propositions furent

les plus avancées et les plus diverses.

4 Knibiehler, Yvonne, Histoire des mères :

du Moyen âge à nos jours, Hachette, Paris, 1982, p.88

5 Kâthe Schirmacher lors d'une réunion

publique, Duby, Georges, Histoire des femmes en Occident, tome 5 : le

XXe siècle, Plon, Paris, 1992, p.395

6 Op. Cit. p.392

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

13

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

Nelly Roussel qui appelait à une « grève

des ventres » soulignait que « de toutes les fonctions sociales, la

première, la plus magnifique, la plus pénible et la plus

nécessaire est la seule à n'avoir jamais reçu de

salaire7.» La question d'un salaire maternel était

posée, mais aussi vivement contestée, les détracteurs

affirmant que la maternité était une responsabilité

individuelle ou familiale, et non pas sociale. La valorisation

économique de la maternité aboutira entre le début de la

première guerre mondiale et la fin de la seconde guerre mondiale selon

les pays. En France, l'allocation maternelle entra en vigueur en 1932.

A la fin du XIXe siècle et au début

du XXe, les féministes défendaient leurs idées

contre les pronatalistes. En effet, pour obtenir gain de cause, les plus

radicales appelèrent à la « grève des ventres ».

Les féministes savaient cette menace redoutable surtout depuis que les

taux de fécondité étaient en déclin depuis la

défaite des troupes françaises devant une Allemagne très

peuplée en 1871. La politique nataliste ne désirait pas voir leur

main d'oeuvre mais surtout leur effectif de « chair à canon »

diminuer aux vues d'une prochaine guerre. En effet, la taille de la population

participait à la fierté ainsi qu'à la puissance de la

nation. C'est à partir de cette prise de conscience, qui s'effectua dans

toute l'Europe, que sera mis en place les politiques de protection de l'enfant,

que l'on étudiera de plus près le taux de mortalité

infantile et maternel. Les avancées ne sont donc pas liées

à une certaine empathie des pouvoirs étatiques envers la

population féminine, mais partent d'une notion de grandeur nationale et

d'hégémonie européenne. Ce sont donc des politiques

divergentes qui amenèrent à la protection de la maternité

: les féministes pour protéger les femmes et aller vers

l'indépendance ainsi que les états pour inciter les couples

à faire des enfants par une politique pronataliste. Cette

dualité, sorte de donnant-donnant, est révélée par

la phrase de Maria Martin, rédactrice du Journal des femmes, « si

vous voulez des enfants, apprenez à honorer les mères » en

1896, apostrophant la politique pronataliste d'après-guerre.

Après la première guerre mondiale, la politique nataliste va

s'accroitre, car après un fleurissement des naissances juste

après la guerre, le déclin des naissances

s'accéléra. A partir de ce moment, les objectifs

féministes et pronatalistes vont se rejoindre dans les solutions

à apporter pour régler le problème de la croissance

démographique, même si les intentions divergent encore. Les

féministes travaillent à la protection des mères, les

natalistes se servent de la protection des mères pour assurer la

grandeur de la nation.

7 Op. Cit. p.386

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

14

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

L'industrialisation va également engendrer la question

fondamentale de la régulation des naissances et la protection des

mères. Le besoin de main d'oeuvre fait que beaucoup de femmes

travaillaient et ne pouvaient pas s'arrêter pour leur grossesse sous

peine de perdre leur travail et le salaire qui allait de pair. Les

féministes formulèrent alors leur voeu d'un congé

maternité, afin que ces femmes puissent prendre le temps d'accoucher et

de récupérer de l'accouchement, avant de reprendre le travail. Il

était question également de l'allocation maternité pour

ces femmes qui effectuaient des doubles journées : en effectuant leur

travail à l'usine, par exemple, puis leur travail domestique.

Ce qui pouvait apparaitre comme une formidable avancée

était cependant sujet à contestation : les femmes

réclamaient que cette loi s'applique à tous les domaines

professionnels. Mais ce qui rebuta certaines féministes, c'est qu'une

assurance maternité assimilait grossesse et maladie. On constate un

écart flagrant entre le discours nataliste des politiques, qui font de

l'enfantement un devoir, et leur déni pour reconnaitre et donner des

droits aux femmes, afin d'assurer leur sécurité et leur

santé ainsi que celle de l'enfant, qui ne faisait pas le poids face aux

problématiques capitalistes. On remarque cela dans le discours des

femmes contre ces projets de rémunérations ou d'aides aux

mères. Certaines, comme Maria Lischnewska, soutenaient que le travail

ménager était improductif et parlaient de la

ménagère qui ne travaillait pas comme d'une consommatrice

uniquement, entretenue et surtout « sans valeur pour l'économie

nationale. » Une aide, sous quelques noms qu'elle prenne, était

perçue négativement, car elle rendait, supposément, les

femmes moins compétitives, et renforçait certains

préjugés qui assimilaient maternité avec faiblesse des

femmes.

En France, il faut attendre la loi Engerand de 1909 pour

garantir leur emploi aux femmes qui s'absentaient pour maternité, pour

une durée de huit semaines après l'accouchement. Mais c'est en

1913, avec la loi Strauss que le congé maternité fut

réellement instauré, en prévoyant une allocation pour

certaines catégories professionnelles de femmes. Là où les

féministes concentraient leur colère, c'est que ces allocations

étaient versées au père, ce qui faisait des épouses

de « simples appendices de leurs maris8. » On voit donc

l'apparition d'une demande égalitaire.

8 Duby, Georges, Histoire des femmes en Occident,

tome 5 : le XXe siècle, Plon, Paris, 1992, p.403

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

15

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

Car même si l'égalité entre les hommes et

les femmes n'était pas encore perçue comme la revendication

ultime, la critique des valeurs sociétales masculines se mettait en

place. Käthe Schirmacher l'énonça en ces termes « nous

vivons dans un monde hoministe, créé par l'homme, pour l'homme,

au point de vue de l'homme et pour ses fins. Dans cette création qu'il a

faite à son image, l'homme s'est aussi considéré comme la

mesure de tout. Il fallait être son pareil pour être son

égal, faire ce qu'il faisait pour avoir droit à son respect. Pour

lui, l'identité seule du travail en établissait aussi

l'équivalence. Dans le travail de la femme, il a vu non un service mais

une infériorité9. » C'est alors le prémice

du féminisme de l'égalité, qui sera à son

apogée à la fin des années 1970.

C. L'après 2nde Guerre Mondiale : la

deuxième vague du féminisme

1. La libre disposition de son corps

Après la seconde guerre mondiale, les femmes avaient

acquis une certaine clairvoyance par rapport à la différence

entre les hommes et les femmes. Elles avaient remplacé les hommes dans

de nombreux domaines lorsque ces derniers se trouvaient au front, et se sont

même illustrées dans les rangs de la résistance. Cette

guerre n'arrêta en rien le développement des idées

d'égalitarisme, mais il fallut attendre les années 1960 pour que

ces principes aient publicité. Entre temps, le baby-boom fit retourner

les femmes dans leurs maisons. La politique nataliste des années

d'avant-guerre était toujours tenace, la propagande anti-nataliste avait

été interdite, la loi anti-avortement avait continué

à être sévèrement appliquée, comme le cas de

Marie-Louise Giraud10 qui fut guillotinée en 1943 pour avoir

pratiqué des avortements.

En 1949, un pavé est jeté dans la mare avec

l'ouvrage de Simone De Beauvoir, Le Deuxième Sexe. En effet,

l'auteur revient longuement sur la maternité comme principe même

de la domination masculine. Pour elle, l'émancipation des femmes ne peut

se faire sans le refus de la maternité.

9 Op.Cit, p.393

10 Une affaire de femme, film de Claude

Chabrol, MK2 Diffusion, 21 septembre 1988

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

16

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

C'est par la revendication du droit à avoir des

enfants, et non plus selon le hasard de la nature, que va se mettre en place la

révolution sexuelle des années soixante. Ces revendications

allaient dans le prolongement des demandes des feministes maternalistes,

puisqu'il s'agissait d'avoir droit à la dignité en étant

mère, et de ne plus vivre cette expérience au même titre

que des animaux au gré des cycles. La lutte pour avoir le choix d'avoir

des enfants va émerger de la lutte pour l'avortement. Car même si

la loi de 1920, qui sera renforcée sous le gouvernement du

maréchal Pétain en devenant un crime contre la

sûreté de l'État, l'avortement était une pratique

répandue, et cela dans toutes les couches sociales. Les conditions dans

lesquelles étaient réalisées ses interruptions de

grossesses étaient archaïques, s'apparentant à du «

bricolage11 », et beaucoup de femmes mourraient des suites d'un

avortement. Aux avortements s'ajoutent également une détresse des

familles de plus en plus grande, et qui est évoquée par le

docteur Lagroua Weill-Hallé12. C'est l'infanticide faute de

soins.

Par ce double constat, Marie-Andrée Lagroua

Weill-Hallé créa, le 8 mars 1956, l'association Maternité

Heureuse dans la quasi-clandestinité, mais aidée par Evelyne

Sullerot. Le mouvement devait s'appeler Maternité Volontaire, ce que Mme

Lagroua Weill-Hallé trouva trop révolutionnaire voire même

trop provocateur, surtout que la loi de 1920 était

réaffirmée par le décret du 11 mai 1955.

« Maternité Heureuse » : accolés, ces

deux mots supposaient que la maternité n'était pas toujours

heureuse, contrairement aux idées reçues ou

véhiculées. C'était alors déjà revendiquer

implicitement le droit à accéder à une maternité

heureuse, avec l'idée de la choisir. L'idée de cette association

ne vint pas spontanément à cette jeune gynécologue.

Pendant son internat, elle fut scandalisée du sort réservé

aux femmes qui s'étaient provoqué des avortements. Elles

recevaient comme punition des curetages à vif. Les médecins les

insultaient pendant les soins pour « leur passer l'envie de

recommencer13. » En 1947, elle fit un voyage aux Etats-Unis

pendant lequel elle rencontra Margaret Sanger et visita les cliniques de

birth-control14. A son

11 Selon les propos d'Anna'r

12 Dans une communication faite le 5 mars 1955

devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques,

parlant d'un procés d'assises ayant condamné un couple attendant

leur cinquième enfant et ayant laissé mourir leur

quatrième enfant faute de soins.

13Gauthier Xavière, Paroles

d'avortées : quand l'avortement était clandestin,

préface de Gilles Perrault, La Martinière, Paris, 2004, p.26

14 Qui avaient ouvert depuis 1916 aux Etats-Unis

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

17

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

retour, elle entama son combat afin de faire avancer la cause

des femmes. A partir de ce moment, ce qui était une affaire

privée, la maternité, devint une affaire publique.

Alors que dans les pays du nord de l'Europe, le «

birth-control » est d'actualité avant la guerre, comme en

Suède où l'avortement est légalisé, le birth

control ainsi que l'éducation sexuelle largement diffusés, il

faudra attendre la fin des années cinquante pour que s'éveille

une prise de conscience en France. Au Danemark, c'est en 1878 que le premier

dispensaire fut ouvert et où des sages-femmes enseignaient l'usage des

contraceptifs. A New-York, Margaret Sanger fonda la National Birth Control

League en 1915. En Angleterre, il fallut attendre 1921.

En parallèle de l'apparition de l'association

Maternité Heureuse, Jacques Derogy fit paraitre Des enfants

malgrè nous en 1956 dans lequel il reprend les

éléments de l'enquête qu'il entreprit en tant que

journaliste. Dans cet ouvrage, il dénonçait avec d'horrifiantes

précisions les avortements clandestins, comme un fléau silencieux

touchant toute la population.

La France, par sa forte empreinte catholique et sa loi de

1920, sera en retard dans les programmes de planification des naissances.

Après la seconde guerre mondiale, les hommes politiques appliquent

encore la politique nataliste du général Pétain.

Celui-même qui avait instauré la « fête des

mères » pour valoriser la destinée procréatrice de la

femme.

2. Histoire de la contraception

Au début du XXe siècle, après

les différentes guerres et les poussées démographiques qui

les suivent, les craintes énoncées par Thomas

Malthus15 en 1798 se font plus fortes, notamment concernant le

développement économique et la peur du chômage. Seulement,

le néo-malthusianisme qui se développe ne prône nullement

le mariage tardif ou la chasteté, mais de nouveaux principes tels que

l'épanouissement des femmes, la réduction des avortements

dangereux et l'épanouissement des couples. Il y a donc l'apparition

d'une volonté d'une

15 Thomas Malthus, An Essay on the Principle of

Population (Essai sur le principe de population), 1798,

préconisait le mariage tardif ou l'abstinence afin de réduire

l'excédent de population et la surpopulation qui entrainerait la perte

des pays

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

18

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

sexualité épanouie et non d'une sexualité

reproductive. Certains politiciens se rattachent ainsi aux idées de

l'économiste britannique Thomas Malthus.

Le néo-malthusianisme qui se développe alors

rejoint les revendications de certains théoriciens anarchistes comme

Paul Robin16 ou le journaliste Octave Mirbeau. Il ne faut pas

produire de la chair à canon pour les différentes guerres ou

encore de la main d'oeuvre peu chère en abondance exploitée par

les patrons ni même de la « chair à plaisir » qui

alimente la prostitution. Ils demandent alors « la grève des

ventres ». Dans cette lutte, on peut nommer une femme, Jeanne Humbert, qui

militera pour la contraception et l'avortement en créant

Génération Consciente avec son mari. Ces revendications seront

freinées par la loi de 1920 réprimant la complicité et la

provocation à l'avortement ainsi que toute propagande

anticonceptionnelle, et assimile entre autre l'avortement à la

contraception.

La commercialisation de la pilule contraceptive datant des

années 1960, les recherches pour parvenir à un contrôle

hormonal de la reproduction datent elles, du début du XXe

siècle. C'est tout d'abord en Allemagne, dans les années vingt

que naissent les premiers essais, mais c'est aux Etats-Unis que la pilule fut

mise au point. En effet, Grégory Pincus, biochimiste à la

Worcester Foundation, travaillait à l'époque sur la

fécondation des mammifères. Il fut quelque peu poussé par

deux femmes, Elisabeth McCormick ainsi que Margaret Sanger, présidente

de l'international Planned Parenhood Foundation, qui lui octroient cinquante

milles dollars pour ses recherches. C'est en 1955 qu'il reussira à

synthétiser la progesterone, dont on connaissait le pouvoir inhibiteur

d'implantation des oeufs dans l'utérus. Il faudra attendre

l'année 1960 pour que la Food and Drug Administration autorise

officiellement l'utilisation de ce « contraceptif », avec cependant

une restriction : ne pas l'utiliser pendant une période

supérieure à deux ans, en raison des zones d'ombres sur les

possibles effets secondaires (stérilité, cancer...).

Par ailleurs, une polémique enfla par la suite sur la

manière dont cette première pilule fut testée. Ce sont des

femmes portoricaines qui ont constitué le panel de cette étude,

une population pauvre dont on voulait, pense-t-on, limiter les naissances.

16 Pédagogue français, il Fonda la Ligue

française pour la régénération humaine

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

19

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

La pilule fait son apparition en Europe très

discrètement en 1961. Elle ne sera autorisée en France

qu'à partir de 1967 avec la loi Neuwirth, mais avec parcimonie et

seulement aux femmes mariées ayant déjà eu des enfants et

ayant des problèmes menstruels.

Cependant, en parallèle de la pilule, la Mouvement

Français pour le Planning Familial informe également sur la

possibilité de l'usage du diaphragme et du stérilet notamment.

3. Maternité : affaire privée, affaire

publique.

Les médias ont joué un rôle

considérable dans l'exposition de ce problème de la

maternité. C'est surtout la presse de gauche qui accordera une grande

importance à la sensibilisation au contrôle des naissances dans

ses pages. Libération, par exemple, publia l'enquête de Jacques

Derogy mais on peut citer l'Express également. C'est d'ailleurs un

journal, le Nouvel Observateur, qui publiera dans ses colonnes le

célèbre Manifeste des 343 le 5 avril 1971. Il s'agissait, par

l'intermédiaire des médias, de faciliter le passage de ces divers

questionnements sur la condition féminine de la sphère

privée à la sphère publique. Le but étant de les

faire accéder aux sphères sociales qui amèneront le

féminisme. Et il ne s'agissait pas de se cantonner au milieu bourgeois

des grandes villes, mais bien de sensibiliser toute la population, sur tout le

territoire. En témoignent les Etats généraux de la femme

qui ont eu lieu les 20, 21 et 22 novembre 1970 dans dix-neuf villes de

provinces et organisés par le magazine Elle. La presse traduira

également la position des hommes politiques lorsque le thème du

contrôle des naissances s'invita au sein de la campagne

présidentielle de 1965. C'est le cas par exemple de l'interview de

François Mitterrand par Colette Audry le 25 novembre 1965 dans les

colonnes du journal Le Combat Républicain. Entretien au cours duquel le

candidat s'exprima en faveur de l'émancipation des femmes sous ces mots

« la femme a le droit de disposer des moyens modernes qui permettent de

n'avoir des enfants que lorsqu'elle le désire. »

Le but était de faire prendre conscience aux politiques

mais aussi à toute la population de ce mal qui rongeait les femmes. Il

fallait parler de ces femmes qui mourraient, de celles qui ne voulaient pas

d'enfants et la radio ne fut pas en reste. L'émission de Ménie

Grégoire sur RTL dès 1967 eut un franc succès. Les

auditeurs étaient invités à s'exprimer sur leur vie,

à exposer leur intimité. Par là, les femmes ont pu

découvrir que leur souffrance était loin d'être

singulière

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

20

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

et se trouvait partagée par la plupart des femmes.

Forte de son succès, l'émission de Ménie Grégoire

ne s'acheva qu'en 1981. C'est par le biais de la radio que Françoise

Dolto répondait aux questionnements des parents, souvent en

désarrois, dans son émission Lorsque l'enfant parait sur

France Inter entre 1977 et 1978 quotidiennement.

4. Les opposants

La France, malgré la séparation de l'Eglise et

de l'Etat, est dominée par des valeurs et principes catholiques qui

influencent implicitement la politique. Il n'est pas étonnant que les

premiers à s'ériger contre la libéralisation de la

contraception et la légalisation de l'avortement soit l'Eglise

Catholique elle-même. Le problème se situe antérieurement

aux années 1960. Comme le montre l'encyclique Casti Connubii de Pie II

datant de 1930, on y rappelle que « même avec la femme

légitime, l'acte conjugal devient illicite et honteux dès que la

conception de l'enfant y est évitée17. » Pour

l'Eglise, l'accouplement ne doit avoir de but final que de procréer,

excluant ainsi toutes notions de plaisirs. Cette encyclique sera

renforcée en 1968 par l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI qui condamne

« toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans

son déroulement, soit dans le développement de ses

conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de

rendre impossible la procréation18. » Dans une

même phrase, le pape condamne la contraception du type pilule, car il

suppose une prévision de l'acte sexuel, mais également le

diaphragme et le stérilet. Il condamne également la

méthode du « coït interrompu » pendant le rapport sexuel,

mais enfin, et implicitement, condamne également les différentes

méthodes employées par les femmes après un rapport afin de

réduire les « chances » de fécondation, comme la douche

vaginale au savon, voire au vinaigre. Contraception et avortement

étaient alors indifférenciés. La seule méthode que

l'Eglise admettait était la méthode dite Ogino. Cette

méthode repose sur l'observation du cycle féminin, avec notamment

la prise de température le matin au réveil avant de faire le

moindre effort.

17Casti connubii, lettre encyclique du

souverain pontife pie xi sur le mariage chrétien considéré

au point de vue de la condition présente, des nécessités,

des erreurs et des vices de la famille et de la société, Rome, le

31 décembre de l'année 1930

18Humanae vitae, lettre encyclique de sa

sainteté le pape paul vi sur le mariage et la régulation des

naissances, Rome, le 25 juillet 1968

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

21

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

Lorsqu'un changement s'effectuait, la méthode

Ogino19 préconisait de s'abstenir de rapports sexuels.

En face, l'Eglise réformée, elle, était

pour la libre contraception et le libre choix d'avoir des enfants, mais

n'approuvait pas l'interruption de grossesse.

Aux raisons idéologiques (accouplement égal

accueil de la vie, avortement perçu comme des assassinats...)

s'ajoutèrent les raisons politiques. Les politiciens étaient

désireux de continuer une politique nataliste, à l'image du

général De Gaulle qui rêvait d'une France de « cent

millions de français ». La plupart des politiciens, se cachant

derrière des conceptions pseudo-humanistes et religieuses, voire

ouvertement natalistes pour la grandeur de la Nation comme l'évoqua

Michèle Debré à la séance de l'Assemblée

Nationale le 12 juillet 1963, cachaient pour certains des raisons bien moins

avouables. Selon Les Chimères20, il s'agissait,

au-delà d'avoir de la chair à canon, de raisons

démographiques à caractères racistes. Il fallait conserver

la supériorité du peuple blanc face au surnombre des peuples

africains et arabes. C'est pour cela que les moyens contraceptifs

étaient autorisés en territoires d'outre-mer.21

Le Parti Communiste fut un des partis politique les plus

antagonistes de prime abord. En effet, pour ce dernier, plus nombreux seraient

les ouvriers et plus facile serait le combat contre le prolétariat.

L'opposition au contrôle des naissances fut exprimé dans une

lettre envoyée à l'intention de Jacques Dérogy le

1er mai 1956, en réponse au livre de ce dernier, et qui

s'exprimait en ces termes « les communistes condamnent les conceptions

réactionnaires de ceux qui préconisent la limitation des

naissances et cherchent ainsi à détourner les travailleurs de

leur bataille pour le pain et le socialisme. » Cependant, le Parti

atténuera ses positions en demandant l'abrogation de la loi de 1920 dans

une proposition de loi du 25 mai 1956 ainsi que l'amnistie des femmes ayant

été condamnées pour avoir pratiqué des avortements,

et sera finalement favorable à l'avortement thérapeutique.

19 Gynécologue japonais du XXe

siècle, il est parti du principe qu'une femme ovulait une fois par cycle

menstruel. En prenant en compte que la période ovulatoire s'étend

du 12e au 16e jour après le début des

règles, mais aussi qu'un ovocyte avait une durée de vie de une

journée après l'ovulation, et que les spermatozoïdes

survivent jusqu'à quatre jours après l'éjaculation, il

préconisait de s'abstenir de rapports sexuels entre le 8e et

le 17e jour après le début des règles.

20 Groupement de féministes

21 Les Chimères, Maternité

esclave, Union générale d'éditions, Paris, 1975,

p.75

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

22

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

Enfin, l'Ordre des médecins s'y opposera fermement

dès le début des débats, en avançant des arguments

d'inspirations catholiques, et en brandissant le principe de déontologie

de leur profession. Malgré tout, des médecins étaient

favorables à l'avortement, car en mai 1971, deux cent cinquante deux

d'entres-eux publièrent une déclaration de principe en faveur de

l'avortement.

5. Une lutte de femmes pour les femmes

Devant le succès du planning familial mis en place par

Marie-Andrée Lagroua ainsi qu'aux vues de la sensibilisation

grandissante de l'opinion publique, le gouvernement commanda plusieurs

commissions sur le sujet du contrôle des naissances et de la

contraception. Mais en 1972, arriva ce qui restera connu sous le nom de «

l'affaire de Bobigny » et qui fera accélérer le

débat. Ce procès, qui visait une jeune fille de seize ans ayant

avorté après avoir été violée, ainsi que sa

mère et trois autres femmes l'ayant aidé, a défrayé

la chronique et enflammé le débat en France. L'avocate

Gisèle Halimi, qui avait fondé en 1971 l'association

féministe Choisir la cause des femmes, défendit avec vigueur les

accusées. Elle mit en cause, non pas les femmes obligées

d'avorter, mais une loi injuste et inhumaine, aux vues des conditions dans

lesquelles sont réalisées les interruptions de grossesse. Ces

dernières plaçant les femmes dans la clandestinité et la

honte. L'aboutissement de ce procès politique retentissant fut la

promulgation de la loi Veil en janvier 1975. Nouvellement ministre de la

santé, Simone Veil défendra pendant trois jours et deux nuits,

sous des nuées d'injures la loi sur l'interruption volontaire de

grossesse : « Parce que si des médecins, si des personnels sociaux,

si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions

illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints ; en opposition

parfois avec leurs convictions personnelles, ils se trouvent confrontés

à des situations de fait qu'ils ne peuvent méconnaître.

Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa

grossesse, ils savent qu'en refusant leur conseil et leur soutien ils la

rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans

les pires conditions, qui risque de la laisser mutilée à jamais.

Ils savent que la même femme, si elle a de l'argent, si elle sait

s'informer, se rendra dans un pays voisin ou même en France dans

certaines cliniques et pourra, sans encourir aucun risque ni aucune

pénalité, mettre fin à sa grossesse. Et ces femmes, ce ne

sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes.

Elles sont 300 000 chaque année.

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

23

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont

nous ignorons la plupart du temps la détresse et les drames. C'est

à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il

convient de faire cesser. » Au matin du 29 novembre 1974, la loi est

votée, elle sera ensuite promulguée le 17 janvier 1975, marquant

ainsi la plus grande avancée pour l'émancipation et la

dignité des femmes.

Grâce à deux lois, la loi Newirth ainsi que la

loi Veil, le destin maternel revient désormais aux mains des femmes. La

dissociation entre maternité et féminité a entrainé

l'individuation des femmes et a montré le chemin vers leur autonomie.

II. Maternité et féminisme en art

A. La seconde vague féministe

La première vague féministe de la fin du

XIXe et du début du XXe siècle revendiquait

des droits en fonction de la condition de mère des femmes. Ces demandes

visaient à l'émancipation mais ne remettaient pas en question la

maternité. A partir des années 1960, en lien direct avec les

évènements sociaux qui soulevèrent les foules dans

différents pays Ð mai 68 en France, contestation de la guerre du

Vietnam aux Etats-Unis Ð, la seconde vague du féminisme fit son

apparition sur les scènes sociales et culturelles.

1. Plus fortes ensembles

Cette seconde vague féministe se développa

particulièrement dans les domaines culturels et intellectuels. Comme

l'explique Fabienne Dumont22, il y eut de nombreuses femmes

diplômées d'écoles d'arts après la seconde guerre

mondiale. Cependant, à leur sortie, on leur refusait

22 Dumont, Fabienne, La rébellion du

Deuxième Sexe. L'Histoire de l'art au crible des théories

féministes anglo-américaines (1970-2000), Presses du

Réel, 2011

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

24

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

l'accès à une carrière en galerie ou au

professorat. Pour pouvoir être reconnue comme artiste, il fallait le plus

souvent être l'épouse d'un artiste célèbre. Au sein

des musées, la représentation des artistes femmes était

également presque nulle23. Afin de témoigner et de

lutter contre le sexisme du monde de l'art, les artistes vont se regrouper et

former des collectifs. Par exemple en 1970, Lucy Lippard fondera l'Ad Hoc

Committee of Women Artists qui aura pour but de critiquer l'absence de femmes

au sein des expositions.

Pour contrer ce refus de l'accès des artistes femmes

aux cimaises, les artistes vont ouvrir également des lieux

spécifiques afin d'exposer leurs travaux. Judy Chicago ouvrira notamment

la Womanhouse ainsi que le Los Angeles Woman's building ou la A.I.R

Gallery24 (Artists in Residence).

En France, la prise de conscience de la domination masculine

dans le domaine artistique fut plus longue et moins virulente

qu'outre-Atlantique. On peut néanmoins citer différents groupes

fondés pour l'auto-reconnaissance des artistes-femmes, comme le

collectif Femmes/Art fondé en 1976, Feminie-Dialogue fondé en

1975, La Spirale fondée en 1972, mais également la parution en

1973 de La Création étouffée, de Jeanne Socquet

et Suzanne Horer. Mais ces groupes s'apparentaient plus à des groupes de

soutien. Il faudra attendre les années 1980 pour que soit

créée la Fondation Camille, avec le soutien du Ministère

des droits des femmes, mais également pour qu'émerge une

réelle ambition politique afin de mettre en lumière la

création au féminin25. Cependant, ces groupes

permettaient aux artistes femmes de se rassembler, de débattre et

d'exposer, afin de sensibiliser le public et d'être ensuite reconnues.

2. Nouvelle esthétique au

féminin

23 Voire à ce sujet la thèse de

Dumont, Fabienne, Femmes et art dans les années 70: "douze ans d'art

contemporain" version plasticiennes : une face cachée de l'histoire de

l'art, Paris, 1970-1982 ; sous la direction de Laurence Bertrand

Dorléac, thèse, université de Picardie, Atelier national

de reproduction des Thèses, Lille, 2006

24 Galerie collective de femmes artistes

25 Voir à ce sujet Dumont, Fabienne,

Femmes et art dans les années 70: "douze ans d'art contemporain"

version plasticiennes : une face cachée de l'histoire de l'art, Paris,

1970-1982 ; sous la direction de Laurence Bertrand Dorléac,

thèse, université de Picardie, Atelier national de reproduction

des Thèses, Lille, 2006

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

25

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

Que les artistes de cette époque de libération

sexuelle se revendiquent féministes, ou au contraire tendent à

s'éloigner des tumultes engendrés par les luttes et les

différents mouvements, les interrogations soulevées par l'art

féministe se retrouvent très souvent au sein des démarches

artistiques. En investissant le domaine artistique, les féministes

désiraient mettre en lumière la domination masculine qui touchait

également le monde de l'art. Elles souhaitaient aussi développer

une pratique artistique différente. Dès le début, ce qui

sera affirmé, c'est la validité de l'expérience des

femmes, devenant sujet artistique. Le recours à l'autobiographie,

l'utilisation de matériaux assimilés à l'artisanat

féminin, comme la couture ou le tricot, mais aussi le recours à

des figures historiques oubliées26, étaient

perçus comme des alternatives à un système jugé

autoritaire et patriarcale. Lucy Lippard s'exprimait alors sur les

différences entre artistes masculins et artistes féminines «

j'étais habituée à des artistes hommes affichant une

confiance en soi, utilisant le jargon approprié pour exprimer les

problèmes formels - en d'autres termes « sachant ce qu'ils

faisaient ». J'ai constaté que certaines femmes étaient

confuses, peu sûres d'elles-mêmes, beaucoup plus

vulnérables, mais en même temps beaucoup plus disposées

à s'ouvrir et à ouvrir leur travail aux lectures personnelles et

associatives du spectateur, à partager leur art, leur expérience

et leur vie27. » Ce nouveau sens du public évoqué

par Lucy Lippard est développé par Judy Chicago « la notion

d'art féministe dans son ensemble, tel que j'ai tenté de le

formuler, repose sur l'idée que le code formel de l'art contemporain

doit être brisé pour élargir le public [É]. Ce que

je désirais depuis le début était une redéfinition

du rôle de l'artiste, un réexamen de la relation entre l'art et la

communauté, un élargissement des personnes qui contrôlent

l'art et, en fait, un dialogue élargi sur l'art incluant de nouveaux

participants plus diversifiés28. » Ces nouvelles formes

artistiques ainsi que ce nouveau sens du public introduit par les artistes

femmes se développent notamment grâce à la performance, qui

sera un des médiums phare des années soixante-dix.

Léa Lublin, par sa présence au salon de Mai en

1968, avec sa performance Mon Fils, avait pour but de dénoncer

la discrimination réservée aux femmes, liée à leur

probable maternité qui était perçue comme un frein

à leur carrière artistique (figure 1). Lors de cette performance,

elle avait

26 Voire partie III.B., Déesses-mère et

matriarcat

27 Lucy Lippard citée dans Dumont, Fabienne,

La rébellion du Deuxième Sexe. L'Histoire de l'art au crible

des théories féministes anglo-américaines

(1970-2000), Presses du Réel, 2011, p.39

28 Broude, Norma, Garrard, Mary, «

Conversation with Judy Chicago », The Power of Feminist Art,

p.70-71, cité dans Dumont, Fabienne, La rébellion du

Deuxième Sexe. L'Histoire de l'art au crible des théories

féministes anglo-américaines (1970-2000), Presses du

Réel, 2011, p.117

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

26

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

recrée une chambre d'enfant dans laquelle elle

pratiquait ses tâches quotidiennes de maman en présence de son

propre fils, pendant les heures d'ouverture du salon. Elle fit de son

expérience de femme le matériau de son intervention en vue de

dénoncer la place des femmes au sein du monde artistique.

Si la volonté d'ouverture du monde de l'art est

attesté, cela ne va pas empêcher les artistes de parvenir,

grâce au recours à leur expérience féminine au sein

de leur pratique artistique, à un recentrement, une redécouverte

de leur subjectivité. Après des siècles d'oppression et de

domination masculine, le domaine artistique allait devenir le

théâtre de la reconstruction du moi féminin.

Figure 1: Léa Lublin, Mon Fils, 1968,

Salon de Mai, photographie de sa performance

B. De la question de la maternité au sein des

mouvements féministes

Si certains affirment que la question de la maternité

ne figurait pas au sein des luttes féministes des années

soixante-dix, au profit d'une lutte des genres, il s'avère qu'elle fut

alors implicite mais néanmoins omniprésente. Comme on a pu le

constater dans la première partie traitant de l'historique des

mouvements de lutte féminine, la première vague du

féminisme fut

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

27

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

explicitement maternaliste. La deuxième vague, des

années 1970 en découla. Même si les revendications

évoluèrent, l'idée de la maternité, pour l'exalter

ou la nier, sera présente. En effet, la seconde vague féministe

va interroger plus particulièrement la notion de genre et mettre en

évidence la domination masculine. Mais cette domination masculine, que

ce soit dans le domaine des arts comme en société, trouve son

origine dans la réduction de la femme à sa fonction biologique de

procréatrice. La question de la maternité est donc toujours

sous-jacente des débats féministes, puisque à la base des

revendications et des dénonciations, la liberté de disposer de

son corps vise en premier lieu la maternité. Ce point de vue est

renforcé par Yvonne Kniebeiler « l'émancipation ne peut se

faire contre la maternité ni sans elle29 », et les

Chimères d'ajouter dans l'introduction de leur ouvrage

Maternité esclave, « la maternité, que nous la

refusons, que nous nous y laissons entrainer, est au centre de la condition qui

nous est faite30. »

Par ailleurs, un rapprochement s'opère entre domination

masculine et maternité, notamment sous la plume de Margaret Mead. Cette

dernière pensait qu'il fallait laisser la création aux hommes car

ce serait leur seul moyen de pallier leur incapacité à

l'enfantement, qu'elle désignait comme le plus fort pouvoir

créateur. Mais le thème de la maternité ne peut donc

s'effacer complètement du paysage des mouvements féministes.

1. Les artistes révélées par la

maternité

A lire les biographies de certaines artistes, la

maternité a été le point de départ à leur

carrière artistique, du moins à ressentir cette envie de

création. Pour certaines, révélation avérée

et soutenue, pour d'autres, il ne s'agirait que d'un heureux hasard. Le point

d'ancrage de la création au féminin à partir de cette

période est l'expérience. C'est pour cela que, pour celles qui

connaissent la maternité avant d'entreprendre une carrière

artistique, ce thème va être abordé.

29Knibiehler Yvonne, La révolution

maternelle : Femmes, maternité, citoyenneté depuis 1945,

Perrin, Paris, 1997, p.13

30 Les Chimères, Maternité

esclave, Union générale d'éditions, Paris, 1975

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

28

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

C'est le cas de Myriam Bat-Yosef. Cette artiste revendique ce

choc esthétique qui s'est produit lors de son expérience de la

maternité. « Le ressenti de ces jours constitue les pavés de

la route sur laquelle je crée jusqu'à aujourd'hui. Mon

état de grossesse a pulsionné ma voie et mon genre31.

»

Geneviève Claisse, elle aussi, avouera que la naissance

de son fils en 1972 correspondra à un changement dans sa manière

de créer et l'a amené à un tournant stylistique fort. Son

travail voit alors les lignes s'ouvrir et se tendra vers un passage de la

peinture à l'huile, souvent connoté trop masculin pour les

artistes femmes, vers l'acrylique. Il en est de même pour Tania

Mouraud32, qui commence à peindre après avoir mis au

monde sa fille, et « représentais des accouchements, des sexes

mâles ramollis33(É). » Il s'agissait de montrer

que l'expérience de la maternité n'altérait en rien les

capacités créatrices des artistes femmes. Bien au contraire, pour

ces artistes, la maternité leur a permis de s'émanciper des

influences des courants artistiques masculins.

Niki de Saint-Phalle est une des artistes pour qui la

maternité est une réelle pierre angulaire au sein de sa

carrière artistique. Elle devient mère pour la première

fois à vingt ans et à la suite de sa maternité, elle

s'inscrira en premier lieu à des cours d'art dramatique, avant de se

tourner vers la peinture. Si c'est la maternité qui amènera Niki

de Saint-Phalle sur le chemin de l'art, l'art, lui, assurera la

réconciliation de l'artiste avec ses enfants. Alors qu'elle vit et

travaille nichée dans le ventre de l'Impératrice de son jardin

des tarots, elle reconnaitra l'aspect salvateur de sa démarche «

Vingt ans plus tôt, j'avais quitté mes enfants pour me consacrer

à mon art... ici, je vivais à l'intérieur d'une sculpture

Mère que j'avais créée ! Ce fut pendant ces

années...

31 Art-thérapie, n°6, mai 1983, p.293-299,

cité dans Dumont, Fabienne, Femmes et art dans les années 70:

"douze ans d'art contemporain" version plasticiennes : une face cachée

de l'histoire de l'art, Paris, 1970-1982 ; sous la direction de Laurence

Bertrand Dorléac, thèse, université de Picardie, Atelier

national de reproduction des Thèses, Lille, 2006 (pagination non

renseignée, microforme)

32 Elle détruira toutes ces oeuvres

33 Actuel, n°43, juin 1974, p.78-79

cité dans Dumont, Fabienne, Femmes et art dans les années 70:

"douze ans d'art contemporain" version plasticiennes : une face cachée

de l'histoire de l'art, Paris, 1970-1982 ; sous la direction de Laurence

Bertrand Dorléac, thèse, université de Picardie, Atelier

national de reproduction des Thèses, Lille, 2006 (pagination non

renseignée, microforme)

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

29

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

que je redevins plus proche de mes enfants34.

» C'est également une grossesse, celle de son amie Clarice Rivers,

qui inspirera à l'artiste l'idée des Nanas.

La maternité chez cette artiste, comme pour Louise

Bourgeois, prédomine au sein de sa démarche artistique. Louise

Bourgeois développe tout un univers autour de la naissance, la

grossesse, du rapport entre la mère et ses enfants, comme avec son

propre fils dans Reticent Child, où elle tente, par le biais de

sa pratique artistique, de comprendre le caractère de son fils (figure

2). Les derniers travaux de Louise Bourgeois reprennent le thème de la

maternité, par des aquarelles représentant des femmes

enceintes35.

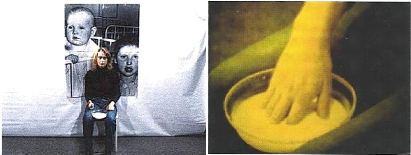

Figure 2 : Louise Bourgeois, Reticent Child,

2003, installation de 6 éléments en tissu

marbre, acier

inoxydable et aluminium, collection de l'artiste

34Women artists, Femmes artistes du

XXème siècle et du XIème

siècle, Taschen, Köln, Uta Grosenick, 2001, p.474

35 Larratt-Smith, Philip, Louise Bourgeois, Prints: 27 August -

27 September 2009 catalogue publié à l'occasion de

l'exposition "Louise Bourgeois Prints" à la Galleri

Andersson/Sandström de Stockholm, 2009

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

30

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

Enfin, l'artiste Mary Kelly fit de son expérience de la

maternité un travail artistique de longue haleine. Dans Post-Partum

Document, elle présenta des collages à partir de couches

usagées, des vêtements de bébé, des dessins, mais

également un texte accompagné de diagrammes lacaniens, de

schémas et une analyse détaillée du « débat en

cours sur la pertinence de la psychanalyse pour la théorie et la

pratique du marxisme ». Ce travail qui court sur une période de

cinq années, revient sur le rapport entre la mère et l'enfant,

dans l'élaboration d'un dialogue passant par les couches au

départ, pour aller vers le langage (figure 3).

Figure 3 : Mary Kelly, Post Partum Document, 1973-1979,

Perpsex units, white card, plaster, cotton

fabric, 1 of the 8 units, 28 x

35.5 cm

2. Le féminisme essentialiste

A côté de celles qui ont eu pour point d'ancrage

à leur pratique artistique la maternité, ou qui ont ressenti un

bouleversement de leur pratique du fait de leur expérience de

mère ou de future mère, il y a celles qui exaltent

l'expérience de la maternité par le biais de leur pratique

artistique. En effet, dans les années 1970, le mouvement

féministe va se scinder en deux sur la question de la maternité.

Il y a les féministes égalitaires, qui demandent les mêmes

droits et considérations - sociales, politiques, culturelles et

artistiques - que leurs homologues masculins

Master 2 Histoire de l'Art et Architecture Sous la direction de

M. Valérie Da Costa

FEVRIER Jennifer

31

La représentation de la maternité dans la

création contemporaine:

de la libération sexuelle à nos

jours

et pour qui la seule solution sera celle du refus de

l'expérience de la maternité. Et il y a les féministes de

la différence, appelées aussi « essentialistes », qui

revendiquent le droit à la maternité et veulent montrer que cette

différence est une chance dont il faut tirer parti, artistiquement par

exemple. Elisabeth Badinter parle de ce nouvel aspect du féminisme sous

ces termes « un nouveau féminisme mettant en avant chaque aspect de

l'expérience biologique des femmes était né. Il exaltait

les règles, la grossesse et l'accouchement36. »

Cette tendance émergea au moment de la crise

pétrolière, vers les années 1972-1973, lorsque nombre de

femmes retrouvent le chemin de leur foyer plutôt que du travail. A cela

s'ajouta la montée de l'écologisme, qui amorça ce qui est

considéré par les féministes égalitaires, à

un certain retour en arrière. La théorie naturaliste qui se

développait en parallèle de l'écologisme prônait

l'accouchement sans douleur et le recentrement de la femme sur elle-même

lors de l'expérience de la grossesse.

Pour les artistes, c'était montrer que la

maternité n'annihile pas la créativité, mais que cette

expérience est souvent bénéfique dans une carrière,

les artistes se recentrant le plus souvent sur elles-mêmes, allant vers

de nouvelles phases créatives, s'éloignant des influences des

courants artistiques préexistants. L'objectif était de montrer

que la maternité n'empêchait pas la créativité,

comme l'exprime Sylviane Agacinski « la maternité est un

modèle de création sans être incompatible avec toutes les

autres formes de créativité ou d'expression37.

»

C'est le cas de Danièle Blanchelande qui, en 1975,

réalise une série de dessins à l'encre de Chine lors de sa

grossesse et de son accouchement. Elle écrit « dans ce cas

précis d'une activité de peintre, la transcription graphique d'un

vécu étroitement lié à la grossesse et à la

maternité constitue un dépassement de l'expérience

individuelle. L'image (É) s'adresse aux autres, et

particulièrement aux femmes directement et biologiquement

concernées [les images] se veulent une approche des désirs, des

angoisses, des répulsions, des fantasmes des femmes à

l'égard de