|

1

|

|

|

Département de Géographie

|

|

Direction Proximité -Tranquillité Service Politique

de la Ville

|

Les interactions habitants - quartiers Politique de la

ville de l'agglomération mancelle : Quels impacts ?

Par

Habib ADEBO

Mémoire de Master 2 de Géographie

Management

des Territoires et Urbanisme

Préparé sous la direction de

Monsieur Hovig Ter Minassian, Maître de Conférences

Madame

Judith BOITARD, Directrice Service Politique de la ville - Le Mans

Métropole

13 Septembre 2019

2

Sommaire

Liste des sigles et acronymes 5

6

10

10

19

Introduction

Chapitre I : La participation des habitants au coeur de la

Politique de la ville

I- La Politique de la ville et les enjeux de la participation

des habitants

II- La méthodologie de recherche

III-

31

34

35

35

Présentation du terrain d'étude 24

IV- Les chiffres clés de l'enquête

V- L'accueil et les limites

Chapitre II : Les interactions habitants et quartier

prioritaires

I- Les facteurs d'appréciation du quartier

II- Les forces du quartier : Représentation,

sociabilité et attachement 52

III-

68

Les points à améliorer

Conclusion 70

Bibliographie 72

Table des illustrations 75

77

85

Annexes

Tables des matières

3

Remerciements

Et nous voici au bout du tunnel ! Un chemin parsemé

d'élans enthousiastes et de longues réflexions. Un chemin qui

nous a amené de Porto-Novo notre ville (Bénin) où nous

avions laissé notre jeune carrière de professeur

d'histoire-Géographie, poussé par une envie de nous

spécialiser en France dans ce vaste domaine qu'est la géographie.

Nous voici donc au terme de deux années d'études à

l'université de Tours dont la 2ème année de

Master Management des Territoires et Urbanisme (MTU) dans le cadre de notre

stage nous a fait découvrir la ville du Mans.

Notre parcours très atypique, nous a fait rencontrer

des hommes et des femmes qui, par leur soutien, leur apport, leur conseil nous

ont encouragés et à qui nous voudrions rendre hommage dans les

lignes qui suivent.

À Monsieur Hovig Ter Minassian, responsable du master 2

MTU, notre directeur de mémoire, nous exprimons notre profonde gratitude

pour nous avoir donné la chance de nous spécialiser dans ce vaste

domaine qu'est la géographie et pour nous avoir accompagné tout

au long de l'année. Nous exprimons notre gratitude à tous les

enseignants que nous avions croisés au cours de notre étude

à l'université de Tours.

À Madame Judith Boitard, Directrice du Service

Politique de la ville - Le Mans Métropole, notre tutrice

professionnelle, nous tenons à rendre vibrant hommage pour sa

disponibilité, son accompagnement, ses conseils dans le cadre de notre

stage.

Nous tenons à remercier sincèrement tout le

personnel du service Politique de la ville et plus particulièrement les

membres du groupe diagnostic Temps Fort : Audrey De Coster, Rosane Breux, Marie

Bizeray, Marylène Renaudin et Timon Baileul avec lesquels nous avions

beaucoup travaillé dans le cadre de notre mission.

Dans le cadre plus précis des enquêtes, nous

tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes

que nous avions pu rencontrer au cours de nos différentes sorties de

terrain ainsi que les différentes structures qui nous ont ouvert leur

porte et accompagnées. Nous n'oublions pas nos amis de culture du coeur

: Willy Bruyère, Christophe Couvrand, Mathieu Raab et Anne Camut, ces

médiateurs qui nous ont facilité le contact avec les habitants.

Nous remercions tous les principaux des collèges, les directeurs des

centres sociaux, les responsables de la mission locale, des services jeunesses

et autres associations pour leur collaboration.

Nous désirons évidemment remercier

chaleureusement tous les hommes et toutes les femmes qui se sont montrés

disponibles pour répondre à notre questionnaire et ceux avec

lesquels nous avions réalisé des entretiens.

Une pensée toute spéciale à Halim

Adébo et son épouse Sonia de Souza Adébo, à

Oumouani Lanian, à Fabrice Capo-Chichi, à Mohamed Dambaba,

à Hervé Davo, à Yolène Grondin, à Jean - Luc

et Alice de Souza. Merci infiniment d'être toujours là pour moi et

de m'avoir si bien accompagné jusqu'à la fin du parcours.

Nous remercions tous nos collègues du Master 2 MTU, qui

affectueusement nous appellent «Président» (doyen d'âge

de la promotion), sachez que vous resterez à jamais gravés dans

notre mémoire. À vous tous nous disons un grand Merci !

4

Ce travail à toute ma famille et à la

mémoire de mes soeurs jumelles

5

Liste des sigles

ACSE : Agence de Cohésion Sociale et de

l'Egalité des Chances

ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine

CGET : Commissariat Général de l'Egalité

des Territoires

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale

EPCI : Etablissement Public de Coopération

Intercommunale

HLM : Habitation à Loyer Modéré

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques

LMM : Le Mans Métropole

MTU : Management des Territoires et urbanisme

QPV : Quartiers Politique de la ville

SPV : Service Politique de la ville

ZUS : Zone Urbaine Sensible

ZRU : Zone de Redynamisation Urbaine

6

Introduction

« Notre quartier est mal coté de

l'extérieur. Il est vu comme un lieu où règnent la

misère, la pauvreté, l'insécurité, la

délinquance de toutes les formes. Un lieu qui regroupe les cas sociaux.

Le quartier a tout simplement une image négative à

l'extérieur alors que nous à l'intérieur on se sent

très bien, on vit bien même si ces clichés venant de

l'extérieur nous touchent ».

Homme, 58 ans, père de 6 enfants, relevé

d'entretien du 29 décembre 2018

Lorsque nous candidations pour le master 2 Management des

Territoires et Urbanisme (MTU) et passions notre entretien d'entrée dans

ce master, le vendredi 1er juin 2018, nous étions loin d'imaginer cette

issue heureuse. En effet, poussé par la volonté de faire une

spécialisation après quatre longues années d'études

en géographie et aménagement du territoire en République

du Benin et après une année d'études en master de

géographie mention sociétés villes et territoires, il

fallait nous inscrire dans une formation professionnalisée. Il

n'était pas question de nous inscrire dans un master recherche. Les

objectifs étaient clairs dès le départ. L'entrée au

master visé, était conditionnée par l'obtention d'une

bonne note lors de la soutenance du mémoire de master 1. A ceci,

s'ajoutent aussi d'autres critères de sélection notamment celui

de l'âge du candidat étant donné que cette formation se

fait en apprentissage et l'accès est limité aux étudiants

âgés de 30 ans au plus.

Dans notre cas, l'équation était si difficile

à résoudre parce que nous avons plus de 30 ans au moment de

l'inscription. Il fallait trouver impérativement soit un contrat

d'apprentissage, soit un stage pour espérer intégrer ce master

professionnel. Pendant tout l'été 2018, nous nous sommes mis

à recherche d'un contrat de professionnalisation ou d'un stage en

multipliant les candidatures spontanées et répondant aux

différentes offres de stages. Des nombreuses candidatures ont

été envoyées mais, ne nous ont pas permis de

décrocher un contrat de professionnalisation ni un stage.

Par l'intermédiaire de Monsieur Hovig Ter Minassian,

Co-responsable du master MTU, nous avions reçu l'offre de stage du

Service Politique de la ville (SPV) de Le Mans Métropole (LMM) à

laquelle nous avions postulée. Après avoir passé

l'entretien, nous voilà stagiaire dont la mission est de réaliser

une enquête auprès des habitants des quartiers prioritaires sur

leur

7

rapport au quartier et les différents liens qu'ils

entretiennent avec ce dernier. De cette mission nous avions retenu un

thème pour le mémoire de fin d'études :

Les interactions entre habitants et quartiers Politique de

la ville de l'agglomération mancelle : quels impacts ?

Le thème ainsi défini, est relatif au rapport

(interactions) habitants - quartier. Nous allons nous atteler à

définir ces mots qui constituent les éléments clés

pour lesquels, il semble utile d'apporter quelques éclaircissements en

vue d'une familiarisation.

Nous entendons par interaction, les relations, les liens de

réciprocité qui existent entre habitant et quartier ainsi que les

différentes influences que l'un exerce sur l'autre. Une interaction,

c'est aussi un échange entre deux entités sociales. Notre travail

s'intéresse au lieu où s'effectuent ces différentes

interactions : Le quartier. Selon Brunet, Ferras et Théry, (1992)

cité par Humain-Lamoure (2007) le quartier est : «

Étymologiquement, une portion d'un tout divisé en quatre parties

(quartier de pomme). Portion assez quelconque de l'espace E...] ; le mot est

étendu à toutes sortes de divisions : quartier de brie, quartier

d'orange, et même bloc détaché d'un tout mal défini

(quartier de roche) ». Cette définition du dictionnaire Les

Mots de la géographie, est une sorte de non-définition du

quartier qui n'a aucune utilité en géographie urbaine. Pour

Humain-Lamoure (2007), « le quartier n'est donc pas une

réalité géographique mais un morceau d'espace ubiquiste,

sans échelle, ni lieu propre ». Ainsi dans le contexte d'un

renouvellement des problématiques et des méthodes de la

géographie, le quartier devient à la fois échelle et objet

dans la géographie urbaine et prend sens qu'à la fin des

années 1970.

Par ailleurs, cette même auteure, voit le quartier comme

un espace longtemps mal défini. En effet, pour elle, le quartier oscille

grossièrement, selon les études entre deux définitions. La

première reprend la vision fonctionnaliste des aménageurs. Pour

ces derniers, une division technique et sociale sur la base de simples

typologies « quartiers des affaires », « quartiers industriels

», « quartiers résidentiels » et « quartier

ethniques (...) ». Cette vision du quartier par les aménageurs, est

perpétuée dans les grands manuels de géographie urbaine

où le quartier est défini comme : « une fraction d'espace

urbain présentant des caractères commun ». Dans la

deuxième interprétation proposée par Humain-Lamoure (2007)

citant Badet (1948), le quartier « doit être un microcosme qui

permet à la vie de la femme et de l'enfant de s'épanouir

aisément dans les fonctions de protection, de reproduction et

8

d'éducation ». Ainsi le quartier à cette

échelle, constitue une sociabilité sur le modèle d'un

village rural.

Malgré ces interprétations, elle définit

le quartier comme une « fraction du territoire d'une ville, dotée

d'une physionomie propre et caractérisée par des traits

distinctifs lui conférant une certaine unité et une certaine

individualité ». Cela suppose que chaque quartier doit avoir son

identité propre dans sa composition sociale et spatiale.

Depuis le milieu des années 1980, selon Tissot, (2007)

cité par Authier (2008), le quartier constitue en France un territoire

d'intervention privilégié des politiques de la ville. Pour les

concepteurs et animateurs de ces politiques, selon Perec, (1974) cité

par Authier (2008), cette « espèce d'espace » est

considérée comme « l'instance sociétale de

proximité » qu'il convient de privilégier pour, tout

à la fois, résoudre les problèmes sociaux, reconstruire de

l'appartenance sociale et traiter l'exclusion économique selon

Genestier, (1999) cité par Authier (2008). Le dictionnaire Larousse

quant à lui, définit le quartier comme étant une division

administrative d'une ville ou la partie d'une ville ayant certaines

caractéristiques ou une certaine unité ou encore les environs

immédiats, dans une ville, du lieu où on se trouve et, en

particulier, du lieu d'habitation ou encore un ensemble des habitants du

voisinage.

En se réfèrent à toutes

définitions citées, nous constatons que la définition du

quartier n'est pas univoque. Cela fait dire à Humain-Lamoure (2007) que

le quartier apparait comme un objet polymorphe et ubiquiste qui est

tantôt mis en avant à l'exclusion de tout autre, tantôt

articulé à d'autres échelles de la ville.

Notre étude ne prend pas en compte le quartier dans son

ensemble, mais elle s'intéresse spécifiquement à une autre

division du quartier : Les quartiers prioritaires. Ils sont selon l'Insee, des

territoires d'intervention du ministère de la Ville. Ces territoires

sont définis par la loi de programmation pour la ville et la

cohésion urbaine du 21 février 2014. Leur liste et leurs contours

ont été élaborés par le Commissariat

général à l'égalité des territoires. En

métropole, en Martinique et à la Réunion, ils ont

été identifiés selon un critère unique, celui du

revenu par habitants. L'identification des quartiers prioritaires a

été réalisée à partir des données

carroyées de l'Insee (source : RFL 2011). Ces nouveaux dispositifs ont

redéfini les périmètres d'intervention de la

géographie prioritaire. Ils ont permis de mettre fin à la

superposition des zonages : Zone Urbaine Sensible (ZUS) Zone de Redynamisation

Urbaine (ZRU) Contrat Urbain de Cohésion Sociale (Cucs). Aujourd'hui, un

périmètre regroupe toutes ces zones : Le quartier prioritaire de

la politique de la ville (QPV).

9

Notre travail s'inscrit dans une optique. Il vise

principalement à étudier les interactions qui existent entre les

habitants - quartiers prioritaires de l'agglomération mancelle. Cette

réflexion s'inscrit dans une démarche de renouvellement de la

Politique de la ville en 2020 et donc d'actualisation du diagnostic posé

dans le contrat de ville. Ce diagnostic nécessite l'implication de tous

les partenaires de la Politique de la ville, les différents services de

l'Etat, les professionnels sans oublier les habitants qui sont des acteurs

à part entière de la construction des contrats de ville. Il

contribuera alors à la définition avec l'ensemble de ces acteurs,

des enjeux et des priorités d'intervention. Ce travail, présente

les résultats issus d'une enquête réalisée

auprès des habitants des quartiers Politique de la ville (QPV) de

l'agglomération mancelle dans le cadre de l'actualisation du diagnostic

posé dans le contrat de ville initiée par le Service Politique de

la Ville (SPV) - Le Mans Métropole (LMM).

Ainsi dans ce document, nous présenterons dans un

premier temps les éléments méthodologiques qui retracent

le contexte et la problématique de recherche ainsi que les questions qui

ont guidé la démarche de recherche et les hypothèses de

l'étude. Dans ce chapitre premier, nous présenterons aussi le

cadre géographique, les chiffres clés de l'enquête sans

oublier les difficultés rencontrées au cours des sorties de

terrain ainsi que les limites de l'enquête. Nous aborderons ensuite dans

le chapitre 2, la question du rapport qui existe entre habitants - quartier et

de ses impacts, en analysant les facteurs de l'appréciation du quartier

et les forces du quartier.

10

Chapitre I : La participation des habitants au coeur

de la Politique de la ville

Ce chapitre, présente le contexte, la

problématique, met en relief les hypothèses et les objectifs

ainsi que la méthodologie de recherche utilisée. Il permet

également de faire l'état des lieux de notre terrain

d'étude.

I. La Politique de la ville et la participation des

habitants

A. Le cadre général sur la Politique de la

ville 1. La Politique de ville en France

Depuis plusieurs décennies, les grands ensembles

souvent sont considérés dans l'opinion publique et les politiques

comme des lieux de dysfonctionnement, de déficit et de problèmes

avec la plus grande part de population défavorisée avec une

multiplicité d'origines en situation de précarité.

Kokoreff (2003) comme Avenel ( 2004) disent tous, que ces quartiers souvent

parés de divers attributs, les « quartiers sensibles » ou les

« quartiers en difficultés » évoquant des lieux qui

concentreraient tous les problèmes sociaux, des territoires anomiques

où règnerait l'anonymat, « des zones de non droit »

où l'exaction serait devenue la norme (cités dans Authier (2008).

Toutes ces représentations communes du quartier se sont imposées

dans la société française à partir des

années 1980.

A ces territoires sont associés de

représentations négatives. Ils sont souvent vus comme des lieux

de concentration de population d'origine étrangère,

d'émeutes urbaines, d'habitat dégradé, où les

situations de délinquance, d'insécurité ou de banditisme

sont plus ou moins fréquentes. L'échec scolaire, la

précarité de l'emploi, le chômage des jeunes sont aussi

plus présents dans ces zones urbaines qu'ailleurs. En effet, le taux de

chômage dans ces quartiers était de 24,7 % en 2017 contre 9 %

à l'échelle nationale du territoire. Ce taux y demeure 2,7 fois

plus élevé qu'ailleurs (cget, 2018).

La lutte contre l'exclusion urbaine et sociale passe par une

action en faveur des quartiers en difficulté. Ainsi, des dispositifs

spécifiques, qui privilégient le quartier comme niveau

d'intervention d'une politique de discrimination positive, essayent d'apporter

des réponses aux différents problèmes de ces quartiers

sensibles des villes françaises. Depuis lors,

11

différentes politiques se sont succédé.

En effet, le besoin d'enrayer la dégradation physique et sociale des

grands ensembles, s'est fait sentir à la fin des années 70. Les

opérations "Habitat et vie sociale", directement pilotées par

l'État sont mises en place. Il s'agit de réhabiliter les HLM avec

l'aide financière de l'État. Aussi, au début des

années 80, la Politique de la ville est mise en place en France. En

effet, la Politique de la ville est une politique publique

complémentaire d'exception, de cohésion urbaine et de

solidarité envers les quartiers les plus défavorisés. Elle

désigne une politique mise en place par les pouvoirs publics afin de

revaloriser les zones urbaines en difficulté et de réduire les

inégalités sociales et économiques entre les territoires.

Elle agit sur tous les pans du droit commun en mettant en place des projets

locaux pour l'amélioration du cadre de vie, de l'accès à

la culture et à la santé, au niveau de l'emploi, de

l'éducation. A travers cette politique, l'intervention publique est

renforcée dans des quartiers urbains en difficultés pour la

restauration de l'égalité républicaine et

l'amélioration des conditions de vie des habitants. Elle est

consacrée à la lutte contre les inégalités sociales

et territoriales.

Le développement social des quartiers (années

1980), la mobilisation du droit commun par les contrats de ville (années

90) et la rénovation urbaine (années 2000) correspondent aux

trois âges de la Politique de la ville en France. En effet, Epstein

(2014), trouve que ces trois périodes correspondent à des

orientations nationales successives. Il qualifie la première

période « d'approche remontante des années 1980 » de

démocratisation des institutions urbaines, la deuxième est vue

comme étant « une approche transversale des années 1990

» où l'on a assisté à la territorialisation des

politiques publiques et enfin dans les années 2000 où l'on voit

s'installer la normalisation socio-urbaine de cette politique. Epstein (2014)

qualifie cette approche de « descendante » avec la reprise en main de

l'Etat avec la mise en place des agences comme l'Agence Nationale de

Rénovation Urbaine (ANRU), chargée d'accompagner des projets

globaux pour transformer en profondeur les quartiers. L'ANRU est

créée par la loi d'orientation et de programmation pour la ville

et la rénovation urbaine du 1er août 2003. L'Etat a mis en place

aussi l'Agence de Cohésion Sociale et de l'Egalité des Chances

(ACSE), qui quant à elle, créée par la loi pour

l'égalité des chances du 31 mars 2006, est chargée de

renforcer la cohésion sociale de territoires de la Politique de la

ville.

12

Pendant ces trois périodes, des actions ont

été menées en faveur des quartiers populaires et des

grands ensembles. Mais plusieurs difficultés entravent l'atteinte des

objectifs fixés et des critiques s'expriment. En effet, les

élections présidentielles de 2012 se traduisent par

l'élection de François Hollande grâce à un vote

massif des habitants des quartiers populaires. Ce dernier avait critiqué

dans son discours du 16 mars 2012 les limites et les incohérences de la

politique issue des réformes radicales de la loi Borloo, loi

d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

adoptée en 2003. Et il a souhaité de rompre symboliquement avec

le gouvernement précédent dont il considère que les

actions avaient abandonné et stigmatisé les quartiers

populaires.

De même, en juillet 2012, un rapport conséquent

intitulé La Politique de la ville : une décennie de

réformes de la Cour des Comptes souligne que la plupart des

objectifs de la Politique de la ville n'ont pas été atteints et y

voit des problèmes de gouvernance. Dans ce rapport, la Cour estimait que

« la géographie prioritaire retenue est trop complexe et la

dilution des interventions trop importante, sur un trop grand nombre de zones

ont pénalisé le dispositif ». Elle note également que

cette politique « aborde très peu le volet social, souligne que

très peu de moyens sont mis à disposition pour atteindre les

objectifs et un manque de pilotage qui n'a pas contribué à la

réduction des inégalités ».

D'autres critiques font état de ce que la Politique de

la ville n'est pas parvenue à instaurer les démarches

participatives des habitants et une dynamique sociale de cette politique peine

à se mettre en oeuvre. Basée sur les enjeux de proximité,

la participation des habitants dans les quartiers était souhaitée

selon Boudeghdegh, Le Dû et Valbon (2012), « Dès les

premières mesures Habitat et Vie Sociale en 1977 et il s'agit alors de

les associer à la gestion de services nouveaux à titre

expérimental, tels les régies de quartier, les haltes garderies,

etc ». Elle n'est donc pas une question nouvelle dans la Politique de la

ville et selon, Bacqué et Mechmache (2014), « Faire des habitants

les acteurs du changement de la participation des habitants était

l'approche préconisée dans le rapport Dubedout en 1983 ».

Pour eux, « la Politique de la ville a constitué un lieu riche

d'expérimentations participatives mais elle est restée une

politique conduite et décidée par le haut ». Certes, la

Politique de la ville a permis d'avoir des effets positifs en matière

d'aménagements urbains ou de renforcement des services publics de

proximité mais elle n'a pas permis de donner un nouveau souffle à

la dynamique sociale attendue.

13

Ainsi, en octobre 2012, les travaux de réforme pour une

redéfinition de la Politique de ville ont été

entamés par le ministère de la ville dans le cadre d'une

concertation nationale. Ces travaux ont permis d'aboutir à des

propositions relatives à la révision de la géographie

prioritaire, qui selon Damon (2018) « s'étend et se rétracte

comme un soufflet d'accordéon », à l'intégration des

volets urbain et social de la Politique de la ville dans le nouveau cadre

contractuel et à la mobilisation des politiques du droit commun en

faveur des quartiers prioritaires.

En janvier 2013, le ministre délégué pour

la ville, François Lamy missionne Marie-Hélène

Bacqué, sociologue, enseignante - chercheure et Mohammed Mechmache,

acteur associatif, fondateur et président d'honneur du collectif «

Pas sans nous », pour formuler des propositions sur la participation

citoyenne dans la nouvelle Politique de la ville. Cette commande est

réalisée partant du constat que les acteurs de la Politique de la

ville et les habitants ne seraient pas assez impliqués ou peu

écoutés par les politiques publiques. Le 8 juillet 2018, le

rapport Pour une réforme radicale de la Politique de la ville.

Ça ne se fera pas sans nous. Citoyenneté et pouvoir d'agir dans

les quartiers populaires, construit à partir des auditions,

d'échanges avec plusieurs acteurs (les professionnels, des élus

locaux, des responsables associatifs, des chercheurs), a été

déposé au ministre Lamy. Les co-auteurs de ce rapport proposent

une réforme radicale mettant en avant « un empowerment à la

française » qui ferait des habitants le coeur d'une Politique de la

ville co-élaborée. Ce « pouvoir d'agir » repose sur

cinq enjeux majeurs. Il mettra les citoyens au coeur des services publics en

prenant de mieux en compte leurs avis, en appuyant le développement du

pouvoir d'agir, en changeant l'image des quartiers, en démocratisant la

Politique de la ville et renversant la démarche de la formation tout en

favorisant les démarches de co-formation et d'accompagnement des

usagers.

Dans le rapport, les co-auteurs proposent six groupes de

propositions concrètes. Ils proposent d'abord de financer la

participation des habitants en donnant des moyens à l'interpellation

citoyenne, ensuite de soutenir la création d'espaces citoyens en mettant

en place des lieux de débat, d'échanges et de propositions aux

échelles locale et nationale, tout en favorisant le développement

associatif en rendant le financement des associations plus

sécurisé, plus indépendant et transparent en

évitant les logiques de clientélistes et partisanes.

Bacqué et Mechmache proposent aussi que les instances de la Politique de

la ville soient des lieux de co-élaboration et co-décision. Il

s'agit donc d'associer les citoyens à la co-élaboration

14

des projets de territoires et des contrats de ville dans

toutes les phases. Enfin, dans les deux dernières propositions qui sont

transversales, les auteurs suggèrent une série de mesures pour

changer l'image des quartiers populaire et la mise en place d'une

méthode de coproduction, de co-formation et d'évaluation qui

consiste à transformer les pratiques des élus et des

professionnels.

Les reformes de la Politique de la ville ont été

traduites dans la loi de programmation pour la ville et la cohésion

urbaine du 21 février 2014 (dite loi Lamy). Elles rénovent en

profondeur les méthodes, la simplification des dispositifs tout en

donnant une meilleure lisibilité à la Politique de la ville,

concentrer les moyens vers les quartiers et optimiser les leviers d'actions

publiques dans une démarche intégrée (économique,

social et urbain). Cette loi inscrit le principe d'une co-construction de la

Politique de la ville avec les habitants, ils participeront notamment à

la réflexion autour des projets de renouvellement urbain. Elle favorise

aussi l'association des habitants aux politiques qui les concernent, afin de

combattre les discriminations dont ils sont victimes. En plus d'avoir

défini une nouvelle géographie prioritaire (carroyage) qui

s'appuie sur un indicateur unique du revenu médian, les reformes

prônent le renforcement de la participation des habitants. Elles

créent les conseils citoyens et les maisons du projet pour porter

l'initiative citoyenne, garantir la place de l'habitant dans toutes les

instances de pilotage en mettant en place un espace de propositions et

d'initiatives à partir des besoins des habitants.

Ces nouvelles orientations visent donc à donner plus de

place aux citoyens dans la Politique de la ville, mieux les

intégrés. Il en découle l'intérêt de

réfléchir à la place des citoyens dans la vie des

quartiers, leur sentiment d'appartenance, leur attachement au quartier qui

peuvent alors servir de leviers pour mieux les intégrer aux processus

décisionnels ou , moins , mieux prendre en compte leur avis. Ainsi, cela

répond d'une certaine manière aux recommandations du rapport

Bacqué-Mechmache.

Par ailleurs, la loi Lamy attribue la Politique de la ville

comme une nouvelle compétence pour l'intercommunalité et

réaffirme le droit commun. Cela marque ainsi un nouveau départ

pour la Politique de la ville. En France métropolitaine, 4,8 millions de

personnes vivent dans les 1 300 quartiers de la Politique de la ville (insee,

2015). Dans l'agglomération mancelle, cinq quartiers

prioritaires et plus 26 300 habitants bénéficient des moyens et

d'actions spécifiques au titre de la Politique de la ville.

15

2. La Politique de la ville active sur

l'agglomération mancelle

Dans les années 1950 à 1970, de grands ensembles

d'habitats collectifs se sont imposés dans l'agglomération

mancelle dans les communes d'Allonnes, de Coulaines et de Le Mans. Cette

situation est due à la croissance industrielle et à

l'arrivée massive de nouvelles populations. Ces communes ont

bénéficié des dispositifs liés à la

Politique de la ville et au développement social relayés par le

contrat de ville dès le début des années 1980 suite

à des problèmes sociaux et urbains auxquels sont

confrontés certains grands ensembles. Les dispositifs, liés au

Développement Social et urbain et à la politique de ville, sont

actifs sur l'agglomération depuis plusieurs années et ont permis

de mieux intégrer les grands ensembles dans la ville avec pour intention

d'améliorer les conditions de vie des habitants et de changer l'image

des quartiers. En effet, l'agglomération mancelle a

bénéficié des dispositifs liés à «

l'habitat et Vie Sociale » à travers deux opérations

réalisées dans les quartiers Glonnières (Le Mans) et

Chaoué (Allonnes). Les quartiers Les Sablons (Le Mans) et

Perrières (Allonnes) bénéficieront par la suite des

opérations « Développement Social Urbain (DSU) et «

Développement Social des Quartiers (DSQ) ».

Par ailleurs, dès 1994, les quartiers en zone franche

urbaine ou en zone de redynamisation urbaine en grandes difficultés

économiques, et sociales classés en Zones Urbaines Sensibles

(ZUS), ont bénéficié d'un premier contrat de ville et

d'autres dispositifs comme le Programme de Réussite Educative (PRE), le

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) les Programmes de

Rénovation Urbaine (PRU) liés à Politique de la ville

jusqu'à 2015. Suivant les orientations de la loi Lamy,

l'agglomération mancelle a adopté la compétence Politique

de la ville et s'est attelée à la rendre effective dans les trois

communes concernées (Le Mans, Coulaines et Allonnes).

Aujourd'hui, les quartiers Bellevue-Carnac,

Chaoué-Perrières, L'Epine, Les Sablons - Bords - de l'Huisne et

Ronceray - Vauguyon - Glonnières constituent les entités

bénéficiaires des dispositifs du contrat de ville (2015-2020) au

sein de la communauté urbaine Le Mans Métropole avec près

26 300 habitants. Ils représentent 12.8 % de la population de

l'agglomération. C'est au Service Politique de la ville (SPV) mis en

place en janvier 2016 que revient la mise en oeuvre de ce contrat, la

coordination entre les acteurs concernés en lien avec l'Etat. La carte

suivante, présente les cinq quartiers prioritaires de

l'agglomération mancelle.

16

Les 5 quartiers prioritaires de l'agglomération

mancelle en 2019

17

A l'approche de 2020, terme du contrat de ville en cours, le

SPV se mobilise afin de proposer une réflexion et un état des

lieux de la vie des quartiers. Cette réflexion s'inscrit dans une

démarche de renouvellement de la Politique de la ville en 2020 et donc

d'actualisation du diagnostic posé dans le contrat de ville.

Cette étude est née de la volonté du

service dans le cadre de la révision du contrat de ville d'organiser

d'abord, une journée sur le thème de la Politique de la ville en

direction de ses acteurs, un « temps fort » pour mars 2019. Celle-ci

qui visait notamment à mettre en lumière le travail mené

par tous au sein des quartiers prioritaires, puis à

réfléchir aux perspectives à donner localement.

Cette journée a trouvé des formes et des

contenus variés construits avec les partenaires. L'un des volets a

concerné l'actualisation du diagnostic qui avait été

réalisé lors de la construction de l'actuel contrat de ville.

L'enjeu était bien de chercher à identifier, collectivement,

comment ont évolué les différents quartiers prioritaires

dans toutes leurs dimensions, et à interroger les différents

acteurs de la Politique de la ville. Tout ceci est en lien avec

l'actualité politique consacrée à l'action publique en

faveur des quartiers prioritaires de la Politique de la ville. En effet, le

discours du Président de la République le 24 novembre 2017

à Tourcoing, a lancé la grande démarche de mobilisation de

l'ensemble des parties prenantes de la Politique de la ville pour les habitants

des quartiers afin de renforcer des dispositifs existants, mais aussi de

déployer de nouvelles mesures.

Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances

pour 2019, les députés ont voté un amendement

gouvernemental prévoyant de proroger de deux ans les contrats de ville

en cours depuis 2014. Cette prorogation des contrats de ville à 2022,

prend la forme d'un simple avenant en se référant la circulaire

signée par le Premier ministre Edouard Philippe, le 22 janvier 2019.

Ainsi les contrats de ville 2014-2020 doivent être révisés

à mi-parcours soit à l'été 2019 et ne seront pas

renouvelés. Cette révision des contrats de ville doit donner lieu

à la définition d'un protocole d'engagements renforcés et

réciproques entre l'Etat et les collectivités. Dans le processus

de l'élaboration du protocole d'engagements renforcés et

réciproques, le SPV décidé de réaliser un

diagnostic.

18

B. Les objectifs et hypothèses de l'enquête

Prenant en compte la nécessité de mettre les

habitants au coeur de la Politique de ville et les considérant comme des

acteurs détenteurs de savoir d'usage et de ressources capables de penser

leur transformations, le SPV a manifesté le désir d'associer les

habitants des quartiers au diagnostic sous la forme d'un diagnostic

partagé associant élus et partenaires et sollicitant les

habitants quant à leur rapport habitant/quartier. C'est dans ce cadre

que le service a souhaité recruter un stagiaire pour interroger les

habitants des QPV afin recueillir leurs avis sur l'impact que le quartier a sur

leur vie. Il s'agit pour ce stagiaire de se rapprocher des habitants des

quartiers prioritaires afin de recueillir leurs observations et des

éléments de connaissance quant à la façon dont ils

vivent leur quartier et dont celui-ci influence leur vie. De façon

spécifique, il s'agit donc de :

? Comprendre la manière dont l'habitat, le quartier, le

voisinage, les espaces publics, les aménagements, les équipements

font sens pour les habitants.

? Comprendre les rapports que les habitants entretiennent avec

leur quartier.

? Identifier les différents usages que les habitants font

de leur quartier.

Ce travail s'inscrit dans une seule logique, celle de voir les

liens ou les relations que les habitants entretiennent avec leur quartier dans

la mesure où pour P. Sansot (1980) cité par Humain-Lamoure

(2007), un quartier se constitue de la valeur et de l'attachement nés de

la ritualisation des pratiques répétitives de ses habitants. Le

renouvellement quotidien des gestes et de situations très simples est le

support concret à l'appropriation de l'espace.

Nous formulons donc l'hypothèse que :

La qualité de vie du quartier aurait une influence sur

la perception que les gens ont de leur quartier, leurs sentiments, leurs

comportements et leur rapport au quartier.

La proximité des équipements, les

aménités du quartier, les relations de voisinage favorisent la

satisfaction à l'égard de la vie dans le quartier.

L'endroit où l'on habite peut exercer une influence

déterminante sur ses sentiments, le quartier influence

négativement des habitants ou qu'il existe un rapport positif au

quartier.

L'environnement, le voisinage, la propreté, les

sentiments de sécurité, de bien - être et d'attachement

peuvent influencer positivement ou négativement les façons dont

les

19

habitants s'approprient et se représentent leur quartier.

De toutes ces hypothèses, découle

un certain nombre de questionnement :

Quels rapports les habitants entretiennent- ils avec leur

quartier ?

Quels usages font - ils par exemple des commerces, des parcs, des

espaces publics ou bien

encore des équipements proches de leur lieu de vie ?

Quelles valeurs accordent - ils à cet espace ?

Quelles relations entretiennent - ils avec leurs voisins ?

Quels impacts cet espace proche de leur logement a-t-il sur leur

vie ?

Pour répondre au questionnement, il est important de

définir une méthodologie de recherche

et de présenter notre terrain d'étude.

II. La méthodologie d'enquête

Pour répondre aux objectifs de l'étude,

différents outils ont été mobilisés. La toute

première étape a été les travaux

préparatoires, (la visite de quartier, l'élaboration de la

méthodologie d'enquête et l'élaboration du questionnaire).

Ensuite, pour recueillir les observations des habitants, l'étude s'est

attachée à les interroger directement à partir d'un

questionnaire, la réalisation d'entretiens avec l'association de la

carte mentale.

A. Les travaux préparatoires

Les enquêtes de terrain ont débuté en

octobre 2018 et ont pris fin en mai 2019 avec plusieurs étapes

successives. Les travaux préparatoires ont couvert la période du

22 octobre 2018 au 02 novembre 2018. Ils ont constitué la toute

première étape des enquêtes et ont permis dans un premier

temps de prendre connaissance de notre terrain d'étude à travers

les visites de terrain (visites de quartier,). En effet, accompagné par

un chargé de mission ou un référent famille du SPV, nous

avons exploré le terrain. Ceci nous a permis de prendre connaissance de

notre secteur d'étude, de faire certaines observations, de

repérer les potentiels lieux où nous pourrions rencontrer du

monde. Pendant cette période de pré-enquête, nous avons

participé à des réunions avec « Le groupe Temps fort

diagnostic » du SPV. Ces différentes réunions ont permis

l'élaboration de la méthodologie d'enquête, la

rédaction du questionnaire, du guide d'entretien et la validation du

protocole d'enquête.

Par ailleurs, pendant cette période, des contacts ont

été pris. Ainsi, les différents acteurs locaux,

partenaires de la Politique de la ville ont été

rencontrés. Les différentes

20

réunions ont permis d'expliquer la démarche et

solliciter leur collaboration pour la réalisation des enquêtes

auprès des habitants.

B. La production des données

Les enquêtes proprement dites se sont

déroulées entre le 26 novembre 2018 et le 31 mai 2019. Nous avons

sillonné les différents terrains d'études à la

rencontre des habitants afin de recueillir leur avis et des

éléments quant à la façon dont ils vivent le

quartier à l'aide de différents outils d'enquête.

1. Les outils de production de données

Les différents outils utilisés dans le cadre de

cette étude pour produire les données sont : le guide

d'entretien, le questionnaire et la carte mentale.

a. Le guide d'entretien

Construit autour de 8 thématiques (La perception du

lieu habité, l'appréciation du logement, l'appréciation du

quartier et de son environnement, les pratiques et les lieux des pratiques dans

le quartier, la perception des atouts et des problèmes du quartier, les

relations de sociabilité (nature et lieux), la perception des actions de

certaines institutions et la perception de son avenir dans le quartier)

contenant chacune des questions, le guide d'entretien a permis d'avoir un fil

conducteur lors des entretiens réalisés selon le ressenti avec la

personne.

b. Le questionnaire

Le questionnaire a été rédigé en

lien étroit avec le service Politique de la ville notamment avec «

Le groupe Temps fort diagnostic » (cf. Questionnaire en annexe). Nous

avons veillé à ce qu'il soit adapté au public

ciblé, d'où le format court (un recto-verso) avec des

réponses prédéfinies. Pour la rédaction du

questionnaire, nous avons utilisé un vocabulaire simple,

compréhensible par tous. Le questionnaire comprend 16 questions avec des

réponses prédéfinies et comporte quatre différentes

parties.

? L'identification de l'enquêté

Cette première partie du questionnaire a permis de

collecter des informations relatives à la commune et au quartier

d'origine de l'enquêté, son âge, le genre, son statut, sa

situation

21

matrimoniale. Il faut souligner que le questionnaire

étant anonyme et facultatif, nous n'avions pas recueilli des

informations concernant le nom, prénoms et l'adresse de

l'enquêté.

? La vision du quartier

Il prend en compte des informations relatives à la

durée d'installation sur le quartier, à l'attachement au

quartier, à l'état de propreté du quartier, du logement,

au sentiment de sécurité, au niveau de délinquance

perçu , aux liens de sociabilité dans le quartier, le

bien-être et à l'envie de quitter ou non le quartier.

? La vision de l'enquêté des

équipements du quartier

Cette troisième partie du questionnaire prend en compte

les questions relatives à la présence en nombre suffisant ou non

des équipements dans le quartier, leur utilité. Elle prend en

compte aussi les questions relatives à la fréquentation,

l'accessibilité des équipements, à l'accès à

la culture, la connaissance ou non des différents services

présents sur le quartier.

? La mobilité interne et externe de

l'enquêté

Elle regroupe les questions liées aux différents

lieux ou endroits où se rend l'enquêté dans ou en dehors de

son quartier, où il fait ses courses et autres activités.

Les répondants choisissent parmi les modalités

des réponses prédéfinies avec une partie ouverte presque

avec une possibilité d'évoquer les raisons qui motivent leur

choix sur chaque question et dans un second temps, ils réaliseront un

dessin.

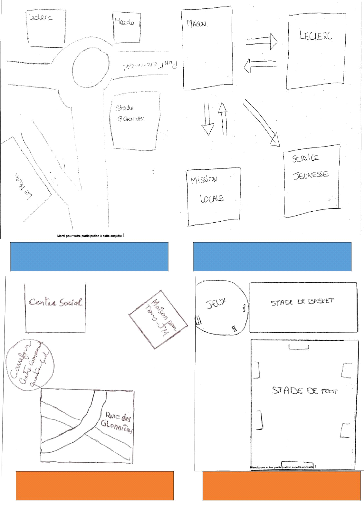

c. La carte mentale

La carte mentale est un construit qui enveloppe les processus

cognitifs (percevoir, penser, imaginer, raisonner, juger, se souvenir). Ainsi,

chaque individu, à l'intérieur de son espace personnel

établit des relations de nature topographique ou sentimentale et

élabore ainsi dans sa tête une carte des lieux. C'est un outil

à la fois social, symbolique et sentimental, nous permettant de

maîtriser plus ou moins notre espace et nous permettent aussi de

représenter le monde comme les individus se l'imaginent (André

et al, 1989). Elle est un outil qui donne à voir la

maîtrise (et la connaissance) que l'on a de notre espace.

Aussi, la carte mentale peut permettre de montrer quelles sont

les représentations, les connaissances, les espaces vécus et les

pratiques spatiales des habitants de ces quartiers prioritaires.

Dans le cadre de notre étude, la carte mentale a

été associée aux enquêtes par entretien et par

questionnaire avec pour objectif de comprendre les représentations et

usages

22

du quartier par les habitants. Le protocole a proposé

aux interrogés de dessiner de mémoire sur une fiche les endroits

qu'ils fréquentent dans leur quartier. Ceci permettra d'apprécier

leur connaissance du quartier, des équipements du quartier, les trajets

pratiqués, les espaces appréciés ou mal aimés de

leur quartier.

2. Les lieux et le mode de passation du questionnaire

et du guide d'entretien

Cette étude n'a pas fait l'objet d'un

échantillonnage. Aucun nombre fixe de personnes à interroger n'a

été déterminé. Il nous a fallu nous adapter au

terrain, rencontrer les acteurs et partenaires du contrat de ville entre autres

: les centres sociaux, la mission locale, les services jeunesse, les

établissements scolaires, les bailleurs et les associations.

En effet, pour l'enquête auprès des

collégiens, il a fallu, en collaboration avec le responsable du

pôle cohésion sociale - éducation du service Politique de

la ville, entrer en contacts avec les principaux des collèges afin de

leur présenter la démarche. Nous avons donc échangé

plusieurs mails, appels téléphoniques avec ces responsables et

effectué des déplacements multiples pour leur apporter des

explications quant aux objectifs et déroulé de l'enquête.

Tous ces échanges ont permis aussi mettre en place une technique

adaptée pour passer le questionnaire auprès de ces adolescents.

L'enquête auprès des collégiens s'est donc faite à

l'intérieur des collèges dans les salles de classes. Il faut

préciser que l'autorisation des parents d'élèves n'a pas

été nécessaire dans la réalisation de cette

enquête auprès des collégiens de Vauguyon, de Costa Gavras,

de Le Marin, de Jean de l'Epine, d'Alain Fournier et Kennedy. Mais, elle a

été l'une des raisons pour lesquelles l'enquête n'a pas

été réalisée auprès des collégiens du

collège Léon Tolstoï de Bellevue - Carnac. Il est important

de préciser que pour faute de quitus de l'administration du

collège Jean Cocteau, situé dans la commune de Coulaines,

l'enquête n'a pas pris en compte les collégiens de cet

établissement. Les collégiens de cette commune n'ont pas pu se

prononcer.

Pour l'enquête auprès des autres habitants (15ans

et plus), la population interrogée est rencontrée au hasard dans

l'espace public (rues, parcs, plaines, marchés, cafés, bars), aux

arrêts transports en commun, des halls d'immeubles. A l'entrée

d'équipements : gymnases, centres sociaux, établissements

scolaires, médiathèques, mission locale, service jeunesse, maison

de quartiers, d'équipements de commerce etc) des cinq quartiers

Politique de la ville. La collaboration avec les médiateurs de

l'association Culture du coeur nous a facilité la tâche pour la

réalisation du porte à porte dans les quartiers.

Photo 1 : A la rencontre des habitants au gymnase et au

Restau du coeur de Chaoué-Perrières, Source : H. ADEBO,

2019

23

Par ailleurs, le dépouillement et le traitement des

données ont suivi aussitôt l'étape de la collecte. A

l'issue des observations, des entretiens et la passation de questionnaire, il a

été procédé au dépouillement des fiches

d'enquête à l'aide du logiciel sphinx. Les résultats issus

de cette enquête ont été présentés aux

professionnels, aux habitants et aux élus lors des réunions de

quartier organisées par le service Politique de la ville.

Le tableau ci-après présente le calendrier et la

temporalité de l'étude.

Tableau 1 : calendrier et la temporalité de

l'étude

|

Périodes

|

Les étapes

|

Méthodologie

|

|

22 /10/2018 au 02 /11/2018

|

Les travaux préparatoires

|

- Visite de quartier

- Observation

- Rencontre des partenaires

- réunion de groupe

- Elaboration/validation

méthodologie d'enquête

|

|

26 /11/2018 au 31 /05/2019

|

Production de données Collégiens (10-14 ans)

|

- Questionnaire

- Entretien

- Cartes mentales

|

|

Autres jeunes (15- 25 ans)

|

|

Autres habitants (26 ans et plus)

|

|

1er/06/2019 au 12 /07/2019

|

- Traitement, résultats et analyses des données

- Présentation des résultats aux professionnels et

habitants lors des

réunions de quartier

- Présentation des résultats aux élus

- Présentation des résultats à la

réunion de service

|

Par ailleurs, quelles sont les caractéristiques de notre

terrain d'étude ?

24

III. Présentation du territoire d'étude

A. Le Mans, une métropole en développement

À mi - chemin entre la capitale française et la

façade atlantique, plus précisément dans le

département de la Sarthe et la région Les Pays de la Loire,

l'agglomération du Mans a été notre terrain

d'étude. Le Mans Métropole est un EPCI, en dépit de son

nom contenant le terme « métropole », sa forme est une

communauté urbaine. Cette intercommunalité créée le

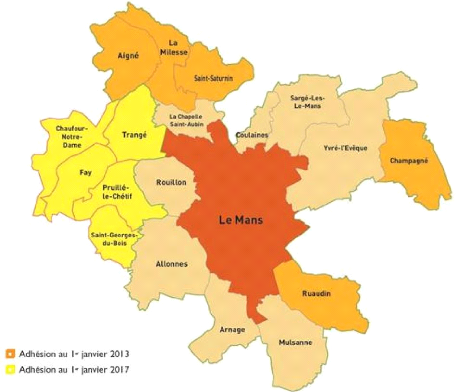

19 novembre 1971 s'est agrandie depuis les réformes de 2017 avec

l'intégration de cinq nouvelles communes : Chaufour-Notre-Dame, Fay,

Pruillé-le-Chétif, Saint-Georges-du-Bois et Trangé.

Aujourd'hui, elle regroupe 19 communes avec une population de

205 399 habitants répartie sur une superficie de 267,1 km2

soit une densité de 768,1 habitants par km2. Elle

présente une situation démographique caractérisée

par une tendance à l'étalement urbain qui semble s'inverser, un

vieillissement de la population et une baisse de la taille des ménages.

Avec 72 % d'actif et 59,6 % d'actifs ayant un emploi, son territoire est

attractif en termes d'emploi dont 80 % dans le secteur tertiaire.

L'agglomération convenable à l'implantation des entreprises,

compte 52 zones d'activités avec plus 800 entreprises. Elle dispose des

équipements et des infrastructures de transports et de communication,

culturels ou sportifs et de nombreux équipements de proximité.

La carte suivante présente les communes de

l'agglomération mancelle en 2019

Les communes de la Communauté Urbaine Le Mans

Métropole en 2019

25

Source :

lemans-tourisme.com

26

Notre étude s'est intéressée aux

quartiers prioritaires de la communauté urbaine Le Mans

Métropole. Ces quartiers constituent des entités urbaines

spécifiques et font partie intégrante du tissu urbain concentrant

des habitants à revenus faibles. Ils ont aussi des

caractéristiques communes de par leur composition sociale, le revenu des

habitants, le types d'habitats, le taux de chômage et sont des zones de

concentration urbaine de population à faibles revenus. Ils

s'insèrent dans une agglomération où la pauvreté

est relativement marquée : 16 % des habitants de l'unité urbaine

du Mans vivent sous le seuil de pauvreté, soit 5 points de plus que dans

celle de Nantes et 3 points de plus qu'en moyenne dans les 11

agglomérations comportant des QPV.

De même, la moitié de la population des QPV de

l'agglomération mancelle est pauvre, contre 42 % en moyenne dans les QPV

de la région sauf dans le quartier de Chaoué - Perrières.

Les habitants rencontrent également des difficultés en

matière d'emploi, particulièrement aux Sablons et à

Ronceray Glonnières (insee, 2017). Afin de mieux connaître le

terrain d'étude, il nous semble important de présenter les

quartiers prioritaires et leurs caractéristiques socio

démographiques.

B. Les quartiers Politique de la ville de

l'agglomération mancelle 1. Le quartier Bellevue-Carnac : A cheval entre

Le Mans et Coulaines

Bellevue-Carnac a la particularité d'être

à cheval sur deux communes, Le Mans et Coulaines dont une partie

notamment haute est desservie par le tramway. Ce quartier regroupe 4264

habitants avec un parc de logements composé à 97,3 % de logements

sociaux. Ce quartier est dense et proche des espaces naturels mais peu

d'espaces extérieurs. On retrouve dans ce quartier de nombreux

équipements socio-culturels et sportifs.

Dans ce quartier, 98 % des ménages sont locataires, 5 %

d'entre eux se composent de six personnes et plus, 28 % reçoivent au

moins une allocation chômage. La part des familles monoparentales et des

personnes ayant moins de 14 ans est de 26 % contre 14 % pour celles ayant 60

ans et plus. La part des habitants percevant des bas revenus est de 35 %. Il

faut noter que 9 % des habitants de ce quartier sont des étrangers. Le

revenu médian disponible par mois des habitants de Bellevue - Carnac est

1008 euros avec un taux de pauvreté de 34 %.

La photo ci-après montre la place de l'Europe,

véritable place de rencontres située à proximité de

service et commerces.

27

Photo 2 : Place de l'Europe,

Bellevue-Carnac

Source : H. ADEBO, 2019

2. Le quartier Chaoué-

Perrières

Situé dans la commune d'Allonnes,

Chaoué-Perrières est composé d'immeubles collectifs en

urbanisme de barre et de tours essentiellement du logement social (75 %). Ce

quartier représente 55 % de la commune d'Allonnes avec une population de

5407 habitants dont 7 % d'étrangers. On y retrouve un ensemble de

services et d'équipements. Les liaisons entre ce quartier et les autres

parties de la commune ou de l'agglomération sont assurées par une

ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Le revenu médian

disponible par mois est 1156 euros dans ce quartier.

Dans ce quartier, 82 % des ménages sont locataires, 28

% sont des familles monoparentales. 28 % des ménages perçoivent

au moins une allocation chômage. De plus, 3 % des ménages se

composent de 6 personnes et plus. Les personnes recevant de bas revenus

représentent 27 % des habitants et la part des personnes ayant moins de

14 ans est 21 %. La photo suivante montre l'imposante tour

dénommée la tour étoile et la place du maille servant de

lieu pour le marché du quartier.

28

Photo 3 : La tour étoile et le maille à

Chaoué -Perrières

Source :

www.lemans.fr

3. Le petit quartier L'épine

Le quartier de l'Epine est nettement perçu comme un

milieu fermé, isolé et petit avec sa superficie de 11 ha et sa

population de 880 habitants. Le quartier de l'Epine est situé dans la

commune de Le Mans. La vie commerciale y est presque éteinte, le parc de

logements est composé à 99 % de logements sociaux. Ce parc datant

des années 1960 fortement désuet et la population qui y vit est

d'origine diverse avec 11 % de population étrangère. Un quartier

invisible, coincé entre plusieurs espaces attractifs à

côté. Aux alentours de ce quartier, on trouve diverses

infrastructures de loisirs, de transport, d'éducation. Il est

relié aux autres quartiers de la commune par les transports en commun

(la ligne du tramway et le bus). Il se présente comme un quartier

à redynamiser dont le revenu médian disponible par mois est de

981 euros.

Dans ce quartier, 98 % des ménages sont locataires, la

part des personnes percevant de bas revenus est 41 %. Celle des personnes ayant

moins de 14 ans représentent 25 %. Quant aux ménages, 98 %

d'entre eux sont des locataires, 22 % perçoivent au moins une

allocation

29

chômage et 3 % se composent de 6 personnes et plus. La

part des familles monoparentales est de 24 %. Le taux de pauvreté dans

ce quartier est 30 %.

4. Le quartier Les Sablons Bords de l'Huisne : Le

plus grand quartier d'habitat social de l'agglomération

Le quartier répond à la définition

d'habitats de grands ensembles avec de nombreux tours et de grandes barres HLM

dont 84 % de logements sociaux. Un quartier très étendu avec

plusieurs infra territoires, traversés par la rocade et relié par

le tramway. Il est un quartier de la ville du Mans avec une population de 9714

habitants composée 18 % de personnes étrangères. Les

Sablons est le deuxième QPV le plus peuplé de la région,

après Bellevue à Nantes, avec 9 700 habitants Le revenu

médian disponible par mois est de 965 euros (insee, 2017). On note une

importante présence d'équipements de proximité ou

structurants, commerces et activité économique.

Le revenu médian disponible par mois dans ce quartier

est de 965 euros. La part des familles monoparentales est de 22 % et celle des

personnes ayant moins de 14 ans est de 40 %. 89 % des ménages sont

locataires, 26 % perçoivent au moins une allocation chômage et 6 %

des ménages se composent de 6 % de personnes et plus. Le taux de

pauvreté dans ce quartier est de 38 %.

5. Le quartier Ronceray-

Vauguyon-Glonnières

Situé au sud de la commune de Le Mans, ce quartier

prioritaire compte 6000 âmes avec un revenu médian par mois de

1025 euros pour un taux de pauvreté de 38 %. Ce quartier est

constitué des trois ensembles délimités et desservis par

un réseau viaire structurant et le tramway. On retrouve des

infrastructures et équipements d'éducation, sportifs, de loisirs

types de logements plus variés et hétérogènes. On

note également la présence des services publics de

proximité.

On y retrouve de grands espaces verts le tout connecté

à un centre commercial (cf. photo). La part de logements sociaux est 81

% dans lesquels logent 91 % de ménages locataires. 17 % de familles sont

monoparentales. Les ménages recevant au moins une allocation

chômage représentent 23 %, et ceux qui se composent de 6 personnes

et plus sont

30

de 4 %. La part des personnes ayant moins de 14 ans est de 21

% et celle des habitants percevant de bas revenus est 38 %.

Les photos suivantes présentent quelques

équipements du quartier notamment le city stade des Glonnières,

le centre commercial Sud et la maison de quartier Jean Moulin de Vauguyon.

Photo 4 : City stade des Glonnières

|

Photo 5 : Maison de quartier Jean Moulin

|

|

|

|

Photo 6 : Centre commercial Sud

|

|

|

Source : H. ADEBO, 2019

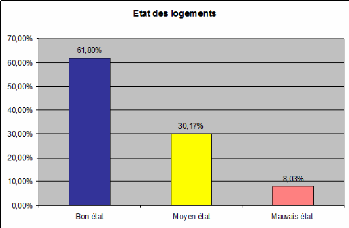

Les enquêtes réalisées dans cinq quartiers

prioritaires de l'agglomération, ont permis de collecter des

données qualitatives et quantitatives.

IV. Les chiffres clés représentatifs de

l'enquête

Les chiffres présentés, sont ceux des

données recueillies lors des enquêtes réalisées

entre novembre 2018 et mai 2019 dans les cinq quartiers prioritaires de

l'agglomération. Il s'agit des données relatives au nombre de

fiches collectées, à la répartition des

enquêtés par sexe, par tranche d'âge, par quartier

prioritaire et leur statut.

31

Source : Enquêtes de terrain, H.ADEBO,

2019

Nous avions réalisé trois enquêtes par

questionnaire auprès de trois différents publics. En effet, pour

la première enquête, nous avons souhaité porter un regard

sur le public « jeune » surtout ceux qui ne sont jamais

questionnés sans les démarches institutionnelles classiques : les

adolescents âgés entre 10 ans et 14 ans. Nous avons donc

interrogé des collégiens quant à leur rapport avec le

territoire à partir d'un questionnaire avec des items

liés à la vision du quartier, de ses équipements etc.

Cette enquête a permis de cibler les élèves des

collèges Alain Fournier, Vauguyon, Costa Gavras, Le Marin, John Kennedy

et Jean de l'Epine situés dans quatre quartiers prioritaires sur les

cinq que compte l'agglomération mancelle (Sablons,

Ronceray-Vauguyon-Glonnières, Epine et

Chaoué-Perrières).

Les répondants étaient des élèves

de deux promotions. Nous avons souhaité que le questionnaire puisse

être rempli, de manière anonyme, par une classe

d'élèves de 6ème et une classe de

3ème par collège. Nous avons interrogé 179

collégiens en début et en fin de cycle sur la base du

questionnaire (voir annexe). Le taux de remplissage global du questionnaire

32

collégiens est de 90 %. Par ailleurs, une restitution

des résultats de cette enquête a été faite du temps

fort de mars 2019 organisé par le service Politique de la ville.

La deuxième enquête de terrain s'est

orientée vers des personnes âgées entre 15 et 25 ans,

habitants les QPV. Elle a permis de recueillir les avis et les

éléments de connaissances du quartier auprès de 161

individus avec un taux de remplissage global de 91,4 %. Enfin, 220

répondants âgés de 26 ans et plus ont répondu au

questionnaire dans le cadre de la troisième période

d'enquête avec un taux de remplissage global de 92,5 %.

Au total nous avions rencontré 560 habitants soit 2.05

% de la population des QPV. Un effectif composé de 288 hommes (51 %)

contre 272 femmes (49 %) ayant entre 10 et plus de 60 ans.

Graphique 2 : Répartition des

enquêtés par tranche d'âge

Source : Enquêtes de terrain, H. ADEBO,

2019

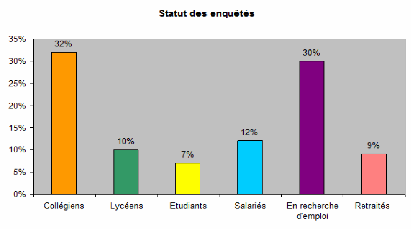

Cette portion de population enquêtée est

composée de collégiens, de lycéens, d'étudiants, de

salariés, des retraités et des personnes à la recherche

d'un emploi. Le graphique ci-dessous présente la répartition par

des enquêtés par quartier prioritaire. En effet, lors de nos

sorties de terrain, nous avions rencontré 122 individus à

Chaoué Perrières. 77 personnes ont été

questionnées sur les quartiers Bellevue-Carnac 65 à l'Epine.

Les

33

habitants interrogés aux Sablons représentent

près de 62 % contre 21 % au Ronceray-Vauguyon-Glonnières

Graphique 3 : Statuts des

enquêtés

Source : Enquêtes de terrain, H. ADEBO,

2019

Ces chiffres sont représentatifs de chaque quartier

puisque qu'ils correspondent proportionnellement à l'effectif

démographique de chaque quartier prioritaire.

Graphique 4 : Répartition des

enquêtés par quartier prioritaire

Source : Enquêtes de terrain, H. ADEBO,

2019

Par ailleurs, la collecte de ces données ne s'est pas

faite sans difficultés. Quel a été l'accueil

réservé par les habitants ? Quelles sont les limites de notre

recherche ?

34

V. L'accueil et les limites de la recherche

Les différentes structures et répondants nous

ont bien accueillis. Nos différentes descentes sur le terrain dans les

cinq QPV se sont déroulées dans de très bonnes conditions.

Par contre, l'attitude désintéressée de certains

habitants, la non disponibilité dont ils ont parfois fait preuve, la

réticence et la méfiance de certaines personnes à se faire

enregistrer lors des entretiens ont ralenti le cours des travaux.

Par ailleurs, il serait prétentieux de croire que cette

recherche a pris en compte toutes les problématiques de la Politique de

la ville et nous sommes conscients que notre enquête comporte un certain

nombre d'insuffisances. Néanmoins ces insuffisances n'ont pas d'effets

sur les résultats de la recherche mais nous devons en tenir compte lors

d'une étude ultérieure. Tout d'abord, le terrain d'étude a

été trop vaste car regroupant cinq quartiers localisés

dans trois communes. Ceci a eu un impact sur le taux d'échantillonnage

qui reste faible, il est alors impossible de généraliser les

résultats obtenus et de les prendre comme ceux de l'ensemble des

habitants prioritaires de l'agglomération. Les échantillons ne

sont donc pas représentatifs de l'ensemble des résidents.

A l'inverse, les résultats obtenus ont permis de

ressortir les perceptions des habitants et d'identifier les

problématiques propres à chaque quartier, les points à

améliorer et les axes à renforcer. Aussi dans notre

questionnaire, il manquait un certain nombre de questions relatives à

l'emploi et à l'insertion professionnelles des jeunes.

De même, il a fallu gérer le temps car le

début de la mission était prévu pour septembre mais, nous

n'avons commencé que vers la fin du mois d'octobre. Les premiers

résultats de l'enquête étant attendus pour fin janvier 2019

en prélude au temps fort qui sera organisé par le SPV le 14 mars,

il a fallu trouver une entrée pour collecter rapidement les

données. En plus, il nous était impossible de travailler à

temps plein sur cette mission puisqu'il fallait alterner la période des

cours et celle du stage.

Malgré les difficultés rencontrées, la

méthodologie adoptée a permis d'obtenir des résultats

présentés et interprétés dans le chapitre suivant.

L'exploitation des données issues de ces enquêtes, permet de

manière générale de montrer l'importance des relations qui

existent entre les habitants et leur quartier, des usages et des liens de

sociabilité, d'attachement qui s'y règnent.

35

Chapitre II : Les interactions habitants et quartiers

prioritaires

Ce chapitre, présente les relations qui existent entre

les habitants des QPV de l'agglomération mancelle et leur quartier,

à partir des données issues de l'enquête

présentées dans le chapitre précèdent. Il ressort

la représentation que les habitants ont de leur milieu de vie ainsi que

les perceptions qu'ils ont du cadre, de la sécurité, de la

propreté. Ce chapitre nous présente aussi les forces du quartier

entre autre la sociabilité et l'attachement ainsi que les usages du

quartier.

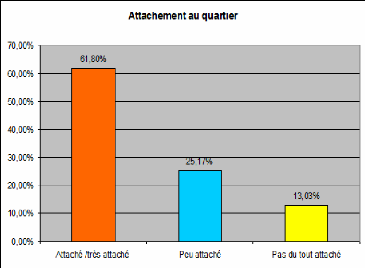

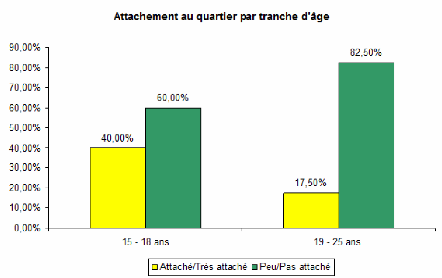

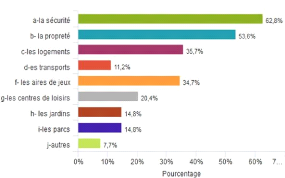

I. Les facteurs de l'appréciation du

quartier

L'appréciation du quartier découle de plusieurs

facteurs entre autres : la présence des équipements de

proximité et de nombreux services, la tranquillité, la

sécurité, la propreté, les bonnes relations avec le

voisinage, des logements décents, les aménités du quartier

(bois, parc, les offres de loisirs et animation, l'accessibilité etc).

Tous ces facteurs constituent des éléments importants que

prennent en compte les habitants et sont déterminants pour leur

épanouissement et leur bien - être. Selon Pan Ke Shon (2005),

« l'appréciation du quartier peut aussi découler d'une

aisance matérielle qui favoriserait un état d'esprit propice

à l'environnement dans laquelle la personne est plongée ».

Ainsi les avantages procurés par le quartier, constituent des

éléments d'appréciation et de satisfaction globale. Il en

découle alors des sentiments positifs.

Les quartiers dans lesquels nous avions effectué nos

enquêtes offrent - ils des conditions pour l'épanouissement des

habitants ?

A. Le quartier : un cadre de vie bien

apprécié 1. Des quartiers prioritaires « sûrs et

propres »

En réponse à la question, « Je

trouve que mon quartier est : pas du tout propre, pas très propre,

plutôt propre, très propre », 60 % des

répondants trouvent de façon générale que leur

quartier est « plutôt propre ou très propre ».

L'enquête auprès des collégiens

révèle que 62 % des élèves rencontrés

trouvent leur quartier « plutôt propre ou très propre ».

Celle réalisée auprès des 15 - 25 ans et des 26 ans et

plus, montre respectivement que près de 65 % et 56 % des

répondants apprécient l'état de propreté de leur

lieu d'habitation.

36

Néanmoins, il faut préciser que la question de

la propreté du quartier est différemment appréciée

par les 26 ans et plus. En effet, le pourcentage de perception positive sur la

propreté des interrogés de cette catégorie est

inférieur à celui du général. Cela suppose que les

plus âgés sont beaucoup plus stricts en matière de

propreté de leur quartier et font attention aux détails par

exemple les crottes de chiens sur les trottoirs, les déchets

déposés à côté de poubelles enterrées,

les encombrants qui jonchent les trottoirs etc.

« Je trouve mon quartier plutôt propre, sauf

les aires de jeux et à proximité des poubelles. Les

déchets sont laissés juste à côté

».

Femme, 38 ans, à la recherche d'un emploi,

célibataire, questionnaire 1er trimestre

2019

Graphique 4 : Propreté des quartiers

Je trouve que mon quartier est

|

70,00%

|

|

|

|

60,37%

|

|

|

60,00%

|

|

|

|

|

50,00%

|

|

|

|

|

40,00%

|

|

|

|

|

|

|

|

31,60%

|

|

|

30,00%

|

|

|

|

|

|

|

20,00%

|

|

|

|

|

|

|

10,00%

|

|

|

|

|

|

8,03%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,00%

|

|

Propre/Très propre Pas propre Pas du tout propre

|

Source : Enquêtes de terrain, H. ADEBO,

2019

En ce qui concerne la sécurité, les sentiments

sont peu marqués et les répondants manifestent peu

d'inquiétudes sur les problèmes d'insécurité. En

effet, à la lecture des réponses apportées à la

question « Je me sens en sécurité dans le quartier :

pas du tout d'accord, pas d'accord, d'accord, complètement d'accord

», en général, près 73 % des

37

enquêtés se sentent en sécurité

dans leur quartier (77 % des collégiens, 69 % des 26 ans et plus et 72 %

des 15 -25 ans).

En analysant les résultats issus de cette question sur

le sentiment de sécurité, nous remarquons globalement que le

sentiment vis-à-vis du quartier semble plutôt positif. Aussi que

ce soit sur le plan de la propreté, de la sécurité, les

avis sont favorables. Cela va dans le sens de la stigmatisation dont se sentent

souvent victimes les habitants des quartiers prioritaires, et surtout les

discours qui se construisent sur ces quartiers (vus de l'extérieur comme

des quartiers « dangereux », « sales », présence de

groupes sociaux particuliers etc.) et surtout sur la façon «

aveugle » dont ces quartiers sont dénigrés de

l'extérieur et dans les médias comme le rappelle en effet,

Patrick Kanner, ancien ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports dans

un courrier adressé le 28 décembre 2015 aux

Vice-présidents du conseil national des villes dans lequel il estimait

que « trop souvent les quartiers prioritaires sont présentés

dans les médias de manière négative et

stéréotypée, ce dont les élus et les habitants se

plaignent régulièrement à juste titre. Les nombreuses

réussites et avancées sont en effet rarement relayées. Il

conviendrait donc de proposer des pistes concrètes permettant de

valoriser les quartiers, leurs potentialités et la population qui y vit.

(....) »

Graphique 6 : Sentiment de sécurité dans

les quartiers

Source : Enquêtes de terrain, H. ADEBO,

2019

38

Ces sentiments positifs se traduisent dans les propos

recueillis de quelques habitants lors des entretiens ou sur les relevés

de questionnaire.

« Je me sens en sécurité dans le

quartier. C'est partout pareil. Le problème d'insécurité

est général. Je suis ma propre sécurité.

J'évite de trainer dehors ».

Femme, 50 ans, mariée et mère de 2 enfants,

Relevé d'entretien du 06 Février 2019 « Je me sens

très en sécurité. C'est vachement calme comparé

à là où j'avais habité en Îles de France

(....). Il y a des quartiers où c'est chaud mais ici c'est calme. Je

dirai même très calme ».

Homme, 31 ans, sans emploi, 2 enfants, Relevé d'entretien

du 29 décembre 2018

Néanmoins, 27 % des personnes interrogées

estiment ne pas se sentir en sécurité dans leur quartier.

Plusieurs d'entre elles ont déjà renoncé à sortir

de chez elles à certaines heures du soir pour des raisons de

sécurité. Ces personnes choisissent les heures auxquelles elles

sortent et renoncent à emprunter certaines rues ou de fréquenter

certains lieux du quartier. Elles adaptent leur déplacement et

évitent les lieux de regroupement des jeunes.

« Je me sens pas du tout en sécurité.

Je ne sors pas le soir car j'ai toujours peur d'être agressée.

Avec mon âge, je ne peux pas me défendre. Je ne me promène

plus le soir parce qu'il y a des jeunes en bas des immeubles, tu ne sais pas

trop ce qu'ils font ».

Femme, 66 ans, mariée et mère de 2 enfants,

Relevé d'entretien du 06 février 2019

D'autres, n'hésitent pas s'enfermer chez eux de peur

d'être agressées ou de se faire

voler.

« Je passe beaucoup plus de temps enfermé chez

moi. Je sors rarement et que pour faire des courses et voir mon médecin.

Le reste du temps, je le passe dans mon canapé car les temps ont

changé. Les jeunes n'ont plus le respect des anciens. L'alcool, les

drogues fortes les excitent et ils ne contrôlent plus rien. La peur

d'être agressé est quotidienne. »

Homme, 74 ans, Retraité, père de 4 enfants,

Relevé d'entretien du 15 Janvier 2019 Ces personnes ont donc peu de

mobilité et restent isolées. Cela entraine un repli sur soi, un

mal-être et des envies d'ailleurs pour ces individus.

39

2. Un niveau de délinquance perçu peu

marqué

Dans son rapport 2018, l'Observatoire national de la Politique

de la ville met en évidence une délinquance spécifique aux

quartiers prioritaires, notamment les infractions liées aux

stupéfiants, et un sentiment d'insécurité croissant.

Sur la question du sentiment de délinquance

perçu (Question : Le niveau de délinquance dans le

quartier est : bas, très bas, élevé, très

élevé), 48,3 % des personnes questionnées,

perçoivent le niveau de délinquance « bas », 9,2 % le

jugent « très bas». Pour 31,60 % des individus

sollicités pour cette enquête, le niveau de délinquance est

« élevé » alors que 11,07 % pensent qu'il est «

très élevé ».

Au total, 57 % des questionnés perçoivent le

niveau « bas ou très bas » contre 42 % des habitants

questionnés qui l'estiment « élevé/très

élevé ».

Graphique 7 : Le niveau de délinquance

perçu

Niveau de délinquance perçu

|

60,00%

|

|

|

|

50,00%

|

48,20%

|

|

|

40,00%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

31,60%

|

|

30,00%

|

|

|

|

|

|

|

|

20,00%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9,13%

|

|

|

11,07%

|

|

10,00%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,00%

|

|

|

|

Bas Très bas

|

Elevé Très élévé

|

Source : Enquêtes de terrain, H. ADEBO,

2019

Si les habitants de ces quartiers prioritaires sont plus

souvent témoins de trafics et de consommation exagérée

d'alcool, nous avons constaté une certaine banalisation de la question

de sécurité. Les gens se sentent en sécurité dans

leur quartier mais tout ce qui se passe autour d'eux comme les regroupements

des jeunes, les faits de petite délinquance, les

40

descentes de police etc, attirent leur attention mais

puisqu'ils ne sont pas directement impliqués, concernés ou

touchés alors ce n'est plus leur problème.

« C'est vrai qu'il y a des problèmes de deal,